Онлайн чтение книги

Атланты и кариатиды

VI

Игнатович с его пунктуальностью и требовательностью так уплотнил рабочий день, так загрузил себя работой, что под конец дня чувствовал себя прямо опустошенным. Уходил он из горкома на час позже всех; час этот в тишине тратил на то, чтоб спланировать следующий день, подготовить дела, требующие решения. Планировал он с серьезностью командарма, которому предстояло провести ответственную операцию. Когда по его примеру некоторые из горкомовцев тоже стали оставаться после шести, Герасим Петрович тактично дал понять, что он вовсе не считает таких работников лучшими, просто они не умеют рационально использовать рабочее время.

Одного он не любил — вечерних заседаний и собраний, на которых непременно надо было присутствовать. Они выбивали из ритма, нарушали режим, после них он с трудом засыпал и спал плохо.

В любую погоду он шел домой пешком и за эти пятнадцать минут отключался от дел, если не случалось таких, от которых, даже когда уснешь, не можешь отключиться. Лизе он редко рассказывал о своих делах, хотя жена его тоже член партии, работает в облсовпрофе, знает людей, в курсе многих городских проблем и посоветоваться с ней иногда бывает полезно. Но это значило продолжать работу и дома, никогда не отдыхать. Такая перегрузка не поможет завтра трудиться с полной отдачей. Поэтому он не любил, чтобы и Лиза рассказывала о своих профсоюзных делах, ведь часто это оборачивалось просьбами, над которыми нельзя было не думать. С давних времен, когда они еще оба работали в комсомоле, у них установилось почти нерушимое правило: дома — за ужином, в постели, у детской кроватки — только свои семейные проблемы, больше никаких; работа работой, дом домом.

Герасим Петрович считал, что это разумное правило, оно спасает от излишних перегрузок, что особенно важно сейчас, когда уже приходится носить в кармане валидол.

Игнатович миновал переулок, где стоял его дом, и направился к парку — погулять несколько лишних минут. Хороший был вечер. Пошел тихий сухой снежок. В парке звучала музыка. Сегодня он дал указание, чтоб тут залили еще один каток, а то дети идут на реку, как только установится лед, и в прошлом году был несчастный случай. Подумал о безынициативности работников, которые отвечают за отдых детей и обязаны были раньше его позаботиться об этом. Обо всем приходится думать самому.

Герасим Петрович вздохнул. Из головы не выходили слова Сосновского, его упрек. Такова судьба партийного работника. Достаточно одной промашки, чтоб заработать такую вот «благодарность». Какая промашка? В чем? Не хватает еще секретарю горкома интересоваться, кто как спит с женой. Черт его ведает, этого Карнача! Внешне все казалось в порядке. Неужто и Лиза ничего не знала, ни о чем не догадывалась? Разозлился на жену. Наверно, из-за этого и миновал свой дом: понимал, что там придется заниматься этим неприятным, кляузным делом. Не в пример другим мужьям ему совсем не хотелось как можно скорее сообщить пикантную новость жене. Во-первых, не тот у него характер. Во-вторых, не очень это, надо полагать, Лизу порадует. В-третьих... И так далее.

Удивляло, что раздражение его против Карнача не росло, наоборот, слабело. Какое-то седьмое или тринадцатое чувство подсказывало: не он виноват. Чем больше думал о том, что ему сообщил Карнач, тем больше настраивался против Даши. Ожила его давнишняя неприязнь к свояченице. Он как-то подумал, что Даша обокрала всех своих сестер, самая красивая, чертовка! Тогда, в молодости, он даже немного завидовал Карначу и считал, что тот должен быть ему благодарен — он их познакомил. Но потом не мог не увидеть, что Даше достались и те качества, которые вряд ли можно назвать положительными. Во всяком случае, у Лизы с годами эти черты постепенно сглаживались, а у Даши проявлялись все резче. Был момент, когда зависть к Карначу перешла в... незлобивое, этакое по-родственному добродушное злорадство: мол, природе, брат, свойственно равновесие, если много дано одного, то, как правило, не хватает чего-то другого.

Вот поэтому ему трудно было настроить себя против Максима. Но вместе с тем такое положение злило: не к лицу партийному руководителю душевная раздвоенность. Как же сохранить свойственную ему объективность, если дело дойдет до бюро горкома?

Легко Сосновскому упрекать. Разве он не знает, что в семейных отношениях сам черт ногу сломит, пока разберется. Однако придется разбираться не черту, а ему. Сосновский, наверно, спросит, что случилось.

Герасим Петрович вздохнул и отказался от намерения зайти в парк, посмотреть, как заливают каток. Нехотя повернул назад.

Лиза сразу почувствовала, что настроение у мужа не то что плохое, но все же... Во всяком случае, видно, что случилось что-то, о чем, нарушая свое правило, ему хотелось с ней поговорить. У нее разгорелось любопытство. Но за столом сидели дети.

Восьмиклассница Марина нахально и бесцеремонно требовала, чтоб ей купили такой же костюм для катка, как у Галки Бадзяй.

— Да нет их в магазине, Марина, — уговаривала дочку мать.

— А вы не можете позвонить этому Бадзяю? У него на складе все есть.

— Марина! — ласково попрекнул дочку Герасим Петрович. — Я тебе говорил! Ты знаешь мой принцип.

— Боже мой! Да над вашей праведностью смеются! Это устарелая форма показухи. Смотрите, мол, какие мы!.. Ах, ах. И сами собой любуетесь!

— Марина! — Лиза замахнулась на дочь ложкой. — Замолчи, чертово зелье!

Герасим Петрович даже возмущаться перестал, — не впервые дочь так высказывается. Хотелось только Одного — понять истоки таких взглядов девочки, школьницы. Ему было больно от этих слов, он переживал как самое тяжкое свое поражение ее бунт против домашних строгих установок. В школе Марина Считается примерной ученицей, а дома все делает как будто назло.

Игнатович посмотрел на сына.

Девятнадцатилетний Петр, студент географического факультета, юноша вдумчивый и серьезный, гордость отца, опустил близорукие глаза в тарелку и... странно улыбался, казалось, скептически, насмешливо: мол, вот результаты вашего пуританского воспитания, любуйтесь.

Припомнился недавний спор с сыном, когда тот вежливо и тактично, но с полной убежденностью пытался доказать, что нынче пропаганда слабо воздействует на молодежь, что какие-то другие факторы — какие, он еще как следует не разобрался, возможно, экономические — нейтрализуют силу высоких и правильных слов и толкают молодых людей на удовлетворение потребительских нужд. Пришлось потратить немало энергии, чтоб доказать сыну, что он ошибается, строя столь широкие обобщения на отдельных фактах. Теперь он подумал, что этот чертенок Марина, в свои неполные пятнадцать лет не признающая никаких авторитетов, больше, чем нужно, думающая о тряпках, не так наивна, безобидна — она плохо влияет на брата, делает его, активного комсомольца, скептиком.

Мысль эта покоробила, и он рассердился не столько на дочку, сколько на жену — это она распустила свою баловницу, без конца потакая ей, безотказно выполняя ее капризы.

Не закричал, слишком много чести. Наоборот, понизил голос, процедил сквозь зубы:

— Ты как разговариваешь с родителями? Я тебе дам показуху! — и, обращаясь к жене: — Завтра же чтоб не видел на ней этих красных сапожек! И меховой шапки! Давно ли с горшка? А уже наряжай ее как принцессу.

— Сапоги я сама выброшу, они старые. А костюмчик все равно купите! — дерзко ухмыльнулась Марина. — Ваш же лозунг: удовлетворять растущие потребности!.. Для этого вы работаете.

Петр, который обычно мучительно переживал подобные ссоры (и это радовало отца), весело рассмеялся. Смех сына прямо-таки испугал Герасима Петровича; показалось, сын теряет к нему уважение, которое ему было дорого, которым он гордился. Он на миг смешался: как же себя держать? Но возмущение прорвало плотину спокойствия и равновесия, которую он многие годы возводил на работе и дома, опрокинуло правило — не волноваться из-за мелочей, особенно семейных, потому что они всегда есть и всегда будут и принимать их к сердцу — не хватит сердца.

Загремел на всю квартиру, как это делают многие отцы:

— Я сейчас удовлетворю твои потребности! Вот возьму ремень...

Но с чертенка — как с гуся вода.

— Будешь отвечать. Я Сосновскому пожалуюсь.

— Пошла вон, поганка!

Марина смело посмотрела на отца, подумала, уйти ей или остаться, поднялась, но пригрозила:

— Ну хорошо. Вы меня еще попросите.

— Жди, поклонюсь в ножки. Приду в школу и перед классом расскажу про твои фокусы.

— Приходи, повесели класс, а то нам скучно. — И, медленно, гордо и независимо пройдя по комнате, хлопнула дверью.

Игнатович кипел. Только присутствие сына сдерживало его, а то он выказал бы свой гнев в полную силу. Это же черт знает что такое! С ним уже лет пятнадцать никто не отваживался разговаривать таким тоном.

Для тысяч людей — каких людей! — он высокий авторитет, наставник. А с собственной дочкой не знает, как быть. Что же это такое? Кто на нее влияет? Что делать? Бить, кричать? Это ему не к лицу. Чувствовал, тем, что сорвался здесь, за столом, только унизил себя перед этой маленькой вертушкой. Во всяком случае, авторитет свой отцовский не поднял.

Лиза вздохнула и сказала с укором:

— Нельзя так, Герась.

— А как можно? Ты изучала педагогику.

— У девочки переходный возраст.

— Переходный — переездный. Это ты ее избаловала. Наряжаешь, как под венец.

— Известное дело, я виновата. Кто же еще? Во всем, что не ладится в доме, виновата я. А что хорошо — твоя заслуга. У тебя выгодная позиция и дома, и на работе: ты можешь переложить вину на других.

— Работу мою не трогай!

— Ты сам доказывал, что все в жизни взаимосвязано.

— Знаю я твою женскую софистику. И сегодня у меня нет охоты ее выслушивать.

Лиза снова вздохнула.

— В том-то и беда. То у нас нет охоты выслушать друг друга. То — еще чаще — нет времени.

— Хорошо. Я слушаю. Ты мудрая. Так скажи, что делать с этой твоей тряпичницей?

— Не надо называть нас так. И думать как о тряпичницах.

— Только и всего? Какая глубокая мудрость! А подтекст прозрачен, как дистиллированная вода: покупай нам все, что мы захотим, удовлетворяй все наши прихоти, и мы будем хорошими, будем послушными. Да если хочешь знать, самая большая угроза всему святому, за что мы проливали кровь, вот в этой потребительской психологии. Это же страшно, — он сжал руками голову, — что у восьмиклассницы нет другого идеала, кроме костюма, которым ей хочется всех удивить. И это моя дочь! Ужас!

— Между прочим, все не так трагично, как тебе кажется. Ты просто плохо знаешь женскую психологию.

Петр опять засмеялся.

Отец посмотрел на него удивленно, непонимающе: над чем сын смеется?

Юноша поблагодарил мать за ужин и пошел в ту же комнату, куда нырнула Марина. Когда-то комната называлась детской, но теперь сын, студент, имел там права на один стол, а спал здесь, в столовой, на диване; комнатой завладела Марина, против чего отец тоже пытался возражать, однако безуспешно. Теперь он припомнил это, и его возмущение женой и дочерью еще усилилось.

— Имей в виду, — спокойно и рассудительно (о, эта женщина умеет владеть собой!) сказала Лиза. — Твои наскоки на Марину не сближают тебя с сыном. Он любит сестру. Несхожие характеры ткнутся друг к другу.

Бросила соли на свежую рану. Кстати сказать, не впервые, Уже несколько раз говорила, что, мол, напрасно он тешит себя тем, что Петр в восторге от него, отца, от его дел и слов. Может быть, когда-нибудь и восторгался, но теперь вряд ли. Выходит сын из-под ею влияния, а он не видит этого или не хочет видеть.

Герасим Петрович считал, что со стороны жены бестактно попрекать его этим. Этот упрек бросал на него тень не только как на отца, хорошего семьянина, но и как на партийного руководителя. Это больно задевало.

Вдруг вспомнился утренний разговор с Карначом, его признание. Подумал: а можно ли осуждать Максима? Эти чертовы бабы любого доведут.

— Претендуешь на глубокое проникновение в человеческую психологию, а до сих пор не знаешь, что родная сестра разводится с мужем.

Лиза остолбенела, застыла с грязными тарелками, которые хотела унести на кухню.

— Какая сестра?

— Да уж не Марфа же в шестьдесят лет.

— Даша?!

— У меня был Максим. Заявил официально. Из-за этого он отвел свою кандидатуру в горком.

— Ты... ты серьезно?

— Нет, мне захотелось пошутить после милого разговора с дочкой и... с тобой.

— Боже мой! На кого обиделся! На нас с Мариной. Постыдись, Герасим! Что у них там стряслось?

— А это я у тебя хотел спросить. Ты сестра.

Лиза поставила тарелки на край стола, опустилась на стул, бессильно уронив руки.

— Ты меня ошеломил. Такая любовь! Все завидовали. Одна я чувствовала... и не любила этого цыгана, который заглядывался на каждую юбку.

— Ты сразу нашла виноватого. А я скажу тебе, что сестрица твоя тоже штучка. Мещанка. Тряпичница. Вот они, гены, проявились, — кивнул он на дверь комнаты, где находились дети.

Лиза не обиделась. Понимала, что ссориться сейчас с мужем нет никакого смысла.

— Одного не могу постигнуть... Откуда страсть к тряпкам у Марины, еще как-то можно объяснить. А вот откуда она у дочерей такого голяка, каким всю жизнь был ваш отец, этого не понять никакому психологу.

Даже этот его выпад против них всех и в известном смысле против отца-покойника Лиза простила мужу. Молча согласилась, что есть у них такая слабость, и по-своему объяснила ее:

— От бывшей бедности, наверно. Противоположные причины подчас ведут к одним следствиям. Я позову Дашу сюда. Сейчас же. Хорошо, Герась?

— Как хочешь. Твоя сестра.

— Пожалуйста, не делай вид, что тебя это мало трогает. Ведь я понимаю, тебе это еще более неприятно, чем мне. Ты не только был связан с этим... горе-архитектором по работе. Ты дружил с ним.

— Карнач не горе-архитектор, а настоящий архитектор. Сохраняй, пожалуйста, объективность. Неизвестно еще, кто из них больше виноват.

Даша явилась через полчаса, не больше, после Лизиного звонка. Герасим Петрович не успел прочитать статью в «Экономической газете», как раздался ее молодой веселый смех. Ей отворила Марина. Он услышал, как они поцеловались, как Даша сказала:

— Любовь моя, племянница. Мариночка! Ягодка! Цвети на зависть нам, старым. На горе женихам.

Герасим Петрович недовольно подумал:

«Надо оградить дочку от ее любви».

Марина так же довольно смеялась и, понизив голос, говорила комплименты тетке, хвалила какую-то ее обнову.

Но вышла из кухни Лиза и не словами, а, должно быть, жестом остановила шумную радость тетки и племянницы.

Игнатович еще больше настроился против женщин, и главным образом против Даши: перевалило за сорок, а в голове одни наряды.

Он встал с дивана, поднял на плечи подтяжки, застегнул рубаху. Хотел было выйти из спальни в общую комнату, но на полпути остановился. Подумал: во-первых, не надо выходить навстречу этой женщине, а то получится, что позвал ее сюда он, а не сестра; во-вторых, там, за столом, разговор может принять почти официальный характер; в-третьих, может услышать Марина, от нее, конечно, ничего не скроешь, но все же...

Спальня их трехкомнатной квартиры была в то же время и кабинетом: тут стояли письменный стол, мягкое кресло и диван, на котором можно было отдохнуть вот так, не раздеваясь.

Герасим Петрович не любил мягких домашних шлепанцев. Надел легкие летние туфли. Но они ссохлись от редкого употребления и «заголосили» на все лады. Он застыл на месте, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Голоса там стали глуше, но Маринин смех звенит. Значит, у Лизы хватает ума не готовить сестру к разговору с ним в присутствии дочки, и все же его беспокоило, что они так долго не заходят. Когда женщины прошли на кухню, Герасим Петрович едва сдержал желание пойти туда, чтобы помешать им сговориться. Очень хотелось увидеть, как поведет себя Даша, услышав о решении Максима.

Нет, Лиза понимала мужа и привела Дашу в спальню, ничего заранее ей не сказав.

Герасим Петрович сразу отметил, что Даша оделась как будто специально для такого разговора. Модная длинная юбка, белая блузочка с черным бантом, сапожки на шнурках.

«Ольга Ивановна из «Попрыгуньи», вот она кто», — недоброжелательно подумал он, чтоб настроиться на соответствующий лад.

Даша всегда проявляла к нему особенное уважение, казалось, даже немного робела и смущалась. Игнатович считал, что это обыкновенная женская хитрость.

Теперь она тоже поздоровалась за руку и зарумянилась, как девочка.

— Простите, Герасим Петрович, что помешала вам отдыхать, — и, обращаясь к сестре: — Может, на кухне поговорим?

— Да нет, поговорим здесь, — строго ответил Игнатович. Увидел, что теперь она действительно испугалась, и это почему-то не понравилось ему еще больше, чем ее притворство.

Понимал, что нехорошо настраиваться против человека, не зная его вины. Не к лицу ему, в конце концов, и неопределенность: днем был почти уверен, что виноват Карнач, такой цыган на все способен; теперь же, после стычки с дочкой и женой, заметив показную бодрость Даши, он уже почти не сомневался, что первопричина семейного разлада в ней, в этой вертихвостке, все интересы которой сосредоточены на своей внешности.

— Что-нибудь случилось? — уже совсем испуганно спросила Даша, даже глаза у нее расширились.

— Это мы хотим спросить у тебя. Что у вас случилось? — все так же строго спросил Игнатович.

— А что?

— Что у вас с Максимом?

— Ничего.

— Даша! — упрекнула сестру Лиза. — Мы все знаем.

— Что вы знаете?

— Максим был сегодня у Герасима Петровича и заявил, что вы разводитесь.

— Мы?.. Разводимся?.. — Сперва накрашенные губы ее некрасиво скривились от попытки засмеяться, Но смех не получился, заглох где-то в горле, и она спросила серьезно и испуганно, обращаясь к хозяину: — Он вам это сказал?

— Да. Официально.

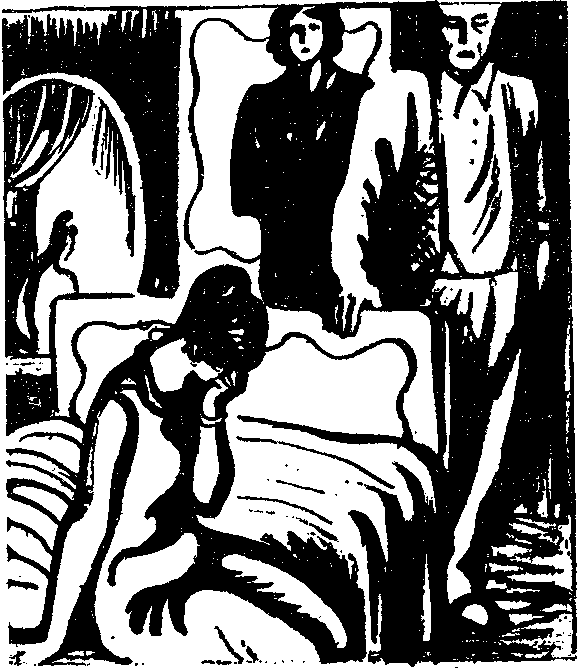

Сразу побледнев, она беспомощно осмотрела знакомую комнату, как бы ища что-то. Рядом стоял пуфик, но она села на застланную постель, закрыла лицо руками и заплакала навзрыд, как маленькая. Даже затряслась вся. Настоящий истерический припадок.

Непоколебимый, твердокаменный под любым напором мужских жалоб, просьб, требований, Игнатович всегда терялся перед женскими слезами, хотя и чтил народную пословицу: бабьи слезы дешевы. Опять он увидел все с другой стороны.

«Вот до чего чертов цыган довел женщину, с которой прожил больше двадцати лет».

Лиза села рядом с Дашей, обняла ее за плечи, стала утешать:

— Успокойся, пожалуйста. Ну успокойся. Что за глупости! Как маленькая! Скажи на милость, какая трагедия! Что, у тебя куча малых ребят? Не раскисай, прошу тебя. Во-первых, не все еще потеряно. Мы еще с ним поговорим.

Но слова не успокоили, наоборот, вызвали новый поток слез, новый приступ истерики.

Игнатович вышел на кухню и вернулся со стаканом холодной воды.

Даша покорно взяла воду, пила маленькими глоточками, как пьют, когда боятся простудить горло, зубы ее дробно стучали о стакан... Выпив воды, она кулаком вытерла глаза. Лиза дала ей платочек. Смяв платок, Даша гневно потрясла кулачком и заговорила злобно:

— Зверь он! Зверь! Деспот! Тиран! Что он делает со мной? Что он со мной делает? Я молчала... Я терпела... Я никому ни слова. Родной сестре. Вам, Герасим Петрович! Никому. Я надеялась... что он образумится. Неглупый же человек. Нет, покатился... покатился. В болото. В грязь. Он же полгода не живет дома. Полгода. Прикрывается тем, что на даче работает. Но я ездила, я не один раз ездила. Нет его там. Нет. Где он? Где? Где эта... — она сказала нецензурное слово, — что приворожила его? Где он пьянствует, распутничает? Бесстыжие его глаза! Три дня назад пришел под утро, пьяный, на ногах не держался...

— Максим не держался на ногах? — даже Лиза усомнилась.

Даша накинулась на нее:

— Ты не веришь? — И снова залилась слезами. — Он всех вас приворожил. Вы все за него! Ты тоже на него молилась!

Лизе стало неловко перед мужем.

— Ну что ты болтаешь? Когда я на него молилась? Думай, что говоришь!

— Обворожить он может. Всех, кто его плохо знает. Женщин. Мужчин. Детей. Начальство свое. Ах, какой талантливый! Какой остроумный! Смелый. Обаятельный. Притворщик он! Хамелеон!

Игнатович неслышно шагал по синтетическому ковру, заложив руки за спину, ссутулившись, словно ее слова непосильной тяжестью ложились на его плечи. Он уже не очень внимательно слушал свояченицу. Его сперва ошеломили Дашина злоба и ненависть к мужу. Неужели люди, которые когда-то так любили друг друга, могут так возненавидеть? Понял, что наладить их отношения вряд ли удастся. Но теперь его волновало не это. Он думал о себе, и мысли были невеселые. Не только он сам, но и те, кто руководил им, и те, кем он руководил, считали — знал это, чувствовал, — что он, Игнатович, понимает людей, умеет распознать любого человека, определить, чего он стоит. Неужто он так грубо, так слепо ошибался в человеке, которого знает четверть века, с которым подружился, полюбил его, с которым столько лет вместе работает?

Согласиться, что ошибался, — это моральная катастрофа, самое большое поражение, хотя- другие этого, может быть, и не заметят, разве что Сосновский с его проницательностью может еще раз ударить, как ударил сегодня. Но не это страшно. Страшно, что сам он никогда не простит себе такой промашки, страшно, наконец, что он теряет... нет, уже потерял друга.

Он пытался сохранить спокойствие и объективность. Но вспомнил слова Сосновского и почувствовал, как поднимается, растет его возмущение Карначом.

Даша осушила слезы и уже не столько с гневом, сколько с каким-то неприятным смакованием, войдя в роль, лила грязь на мужа, вспоминала всякие мелочи и такие интимные вещи, о которых женщине, уважающей себя, не следует рассказывать даже родной сестре, а тем более в присутствии мужчины. Это Герасиму Петровичу было неприятно, и он опять попытался настроиться против Даши, однако не снимая вины с Максима: «Оба вы хороши».

Перебив ее, спросил тоном судьи:

— С чего это у вас началось?

Даша смешалась.

— Что началось?

— Что... Ну, разлад! — раздраженно развел руками Игнатович.

— С чего? С моей глупости.

— Вот это верно!

— Герась! — укорила его Лиза.

— Ничего, Лизочка. Я не боюсь признаться. Да, с моей глупости. Из-за того, что я молилась на него, как на бога. Ноги обмывала, пальчики целовала. Света за ним не видела.

— Ну, так уж и не видела! Что-то я не помню, чтоб ты замуровывала себя.

— Да я везде — на улице, на работе, на рынке — только о нем думала. Вся жизнь моя была посвящена ему. Я дочке меньше внимания отдавала, — и вдруг опять заревела, как телка: — Я... я люблю его! Я не хочу без него жить!

Это уже совсем разозлило Герасима Петровича.

— Черт ногу сломит в ваших отношениях! У меня голова трещит. Дайте мне отдохнуть!

Даша быстренько вскочила, отряхнулась, как уточка, вылезшая из воды, одернула блузку, извинилась я при этом не забыла взглянуть в зеркало.

После этого женщины еще добрый час шептались на кухне. Приглушенные голоса их доносились до спальни и раздражали Игнатовича. Лучше было бы, пожалуй, чтоб он слышал, о чем они говорят. Или пускай бы Марина включила телевизор. То не отогнать, а сегодня телевизор ее не интересует.

Ни читать, ни спокойно думать он не мог. Росло желание пойти и прекратить болтовню сестер. Но понимал, что это бестактно, сами же позвали Дашу.

Наконец, оживленно поговорив в коридоре с Мариной, Даша ушла, Лиза, озабоченная и грустная, вернулась в спальню.

— Подкинули вы мне проблемку, — недовольно сказал Герасим Петрович, забыв, что он первым узнал и сообщил жене об этой «проблемке».

Лиза тяжело вздохнула, ласково сказала:

— Я понимаю, Герась, как тебе нелегко. Я знаю твое отношение к Максиму. Но ты должен проявить твердость. Распустился человек. Погибает. Надо спасать в первую очередь его самого. Ну, разумеется, и Дашу. Ты видел, до чего она дошла. И какое благородство! Мучилась и никогда ни слова. Даже мне. Надо спасать семью.

— Легко сказать — спасать. А как это сделать?

— Герасим! Неужели тебя надо учить?

Нет, учить его не надо. Он не желает, чтоб его учила даже жена!

Шугачевы привыкли к Вадиму. Он стал приходить, когда Вера была еще на первом курсе. Полине поначалу он не понравился. Она высказала свои сомнения мужу. Но Виктор верил детям и, может быть, поэтому придерживался самых демократических взглядов на их свободу, во всяком случае, считал, что не нужно и даже вредно вмешиваться в интимную жизнь взрослых детей. А потому сказал Полине: «Выкинь из головы старозаветные представления. А то начнешь выбирать женихов по своему вкусу. А вкус у тебя не слишком, если ты выбрала меня. Лишь бы Вере нравился. Будь готова принять такого зятя, какого выберет она. И невестку такую, какую приведет Игорь».

Она знала, ее отношение к тому или иному человеку влияет на отношение к нему всей их семьи — от Виктора до Катьки. Поэтому была очень осторожна в проявлении своих антипатий. Лучше проявлять симпатии — дети будут расти более добрыми. А она только и думала о том, чтоб дети выросли душевными, добрыми людьми.

Поэтому и Вадима приняла как своего человека в доме.

Встревожило ее, что после того, как институт посылали на картошку этой осенью, Вадим перестал заходить. И Верино настроение в последнее время на нравилось, неровное какое-то: то чересчур веселое, то не свойственное ей, подавленное.

Полина обрадовалась появлению Вадима.

Катька оповестила о нем веселым криком:

— Верка! Жених пришел!

Вера вышла из своей комнаты и шлепнула Катьку по мягкому месту. Катька прилетела на кухню, чтоб пожаловаться, но мать еще добавила фартуком, правда, по-матерински, небольно.

Маленькую пролазу репрессивные меры сестры и матери не угомонили. Она уселась на стул возле Вериной комнаты и приставила ухо к двери.

Вера обрадовалась, что после долгого перерыва, когда они встречались только в институте или случайно в кино, Вадим опять так же просто, как прежде, ранним вечером, когда нет еще дома ни отца, ни Игоря, пришел к ней. Обрадовалась и испугалась, потому что подумала, что этот его приход должен решить то, самое главное.

До очумелости, как признавалась она сама себе, любила она этого каштанового бога. Вадим для нее был особенным, непохожим на других, на всех юношей в их городе; сколько она ни приглядывалась, красивее его не встречала.

Вадим поздоровался просто, за руку, как со всеми остальными. А ей хотелось прижаться к его груди, услышать удары его сердца, удары учащенные, как у нее, как тогда, в деревне, а потом на носочках дотянуться до его губ, почувствовать их сладкую теплоту, смешную колкость подбородка. Он каждое утро бреется, а под вечер подбородок у него уже колючий, от этой колючести ей почему-то всегда делалось смешно.

Нет, после такого его приветствия не может она кинуться с поцелуями.

Вера подошла и повернула в дверях ключ.

Вадим как будто испугался.

— Зачем?

— Катька. От нее нет покоя.

Вадим развернул трубку ее чертежа; свертки ватмана лежали на столе, на шкафу, на диване, в углу комнаты на полу. Не удивительно — три архитектора в одной квартире!

Вадим спросил:

— Твой? — И вздохнул. — Не выйдет из меня, должно быть, архитектора. Не люблю чертить. Рисовать люблю, а чертить не люблю. Не хватает терпения. Это, наверно, должно быть в крови. От предков. Как у тебя.

Вера сразу поняла, что он говорит не то, что ему хочется сказать, для чего пришел.

Она решила помочь ему. Заглянула снизу вверх в глаза, с ласковой доверчивостью близкого человека спросила:

— Вадик, почему ты?..

— Что я?

— Ну... не такой, как раньше. Ты больше не любишь меня, да? Тебе неприятно встречаться со мной?

— Не выдумывай, Вера. Это твоя всегдашняя болезненная подозрительность. И ревность. Но...

— Что «но»?

— Мы же договорились, что все проблемы разрешим сами. Разве я отказывался от чего-нибудь? А ты... ты присылаешь ко мне сватов, — и скривился в недоброй усмешке. — Очень современно!

У Веры больно екнуло сердце, оборвалось и упало куда-то вниз, туда, где зарождалась новая жизнь. Чуть не стало дурно. Желтые круги поплыли перед глазами. «Боже мой! Какой стыд! Позор! Он думает, что я послала... свата. Слово какое! Ужас!»

После разговора с Максимом Евтихиевичем она в ту ночь подумала, что сделала глупость, доверив ему тайну, которую боялась открыть даже матери. Все эти дни она мучилась, не зная, что делать. Иногда ей хотелось предупредить Вадима. Но через несколько минут начинало казаться, что будет неплохо, если взрослый, умный, добрый человек поговорит с ним, поговорит по душам, дружески. Раза два она бегала к горсовету с намерением зайти к Максиму Евтихиевичу и попросить, чтоб он никому ни слова. Но от дверей возвращалась назад. Если б он зашел к ним в эти дни домой, то она, наверно, все переиграла бы. Пускай бы шло как идет. В любом случае позор был бы меньше, чем теперь. Послала свата...

— Вадик... пойми, пожалуйста. Я не посылала свата. У меня и в мыслях этого не было. Мне просто было очень тяжело после разговора с тобой, и я доверилась...

— Вот это меня больше всего и удивляет... Почему ты доверилась ему?

— Ну, знаешь... Как тебе объяснить? Максим Евтихиевич умный...

Вадим опять гадко усмехнулся.

— Да уж не дурак!

— Он... он друг нашей семьи. Давний и самый верный. Он еще маленькой носил меня на руках...

— А теперь, случайно, не носит?

Обида, причиненная человеком, которого она любит, которому готова отдать всю жизнь, была так сильна, глубока и так неожиданна, что Вера размахнулась и изо всей силы влепила любимому пощечину, такую звонкую, что Катька услышала. И тут же, оскорбленная, обиженная, испугавшись собственного поступка, упала на диван, на свертки чертежей, и разрыдалась.

Тогда Катька вскочила, забарабанила кулачками в дверь и гневно закричала:

— Не смей бить! Не смей бить! Зачем бьешь Веру? Открой мне! Открой! Я тебе покажу. Рыжий кот! Вот ты кто!

На крик прибежала из ванной, где стирала белье, Полина, силком оттащила Катьку от дверей. Девчушка упиралась и кричала на всю квартиру:

— Пусти меня! Пусти! Он ударил Верку. Послушай, Верка плачет. Как он смеет? Рыжий кот!

Матери было смешно и горько. До слез тронула Катькина защита старшей сестры. Обычно они пять раз на день ссорятся то из-за одного, то из-за другого и потом жалуются друг на друга. Встревожилась: что там произошло за закрытой дверью? Неужто в самом деле Вадим мог ударить Веру? Или малышке показалось? Если правда ударил, то это действительно ужасно. Но зайти к ним в комнату (а Катька следом) и начать выяснять взаимоотношения молодых людей — просто невозможно. Пускай сами разберутся.

Вадим, получив пощечину, бросился было к двери. Но Катькин крик, а потом голос Полины Николаевны остановили его. Вера тоже притихла, лежала ничком, уткнувшись лицом в смятый чертеж, ее худенькие плечи содрогались от рыданий.

Вадиму стало ее жаль. До него наконец дошло, что то, что он сказал, — глупость и тяжелое оскорбление для девушки. Может быть, впервые он понял, что не везде можно так легко и безответственно бросаться словами, как бросаются они, парни-студенты, в общежитии, соперничая в остроумии. С Верой так нельзя. Тем более нельзя здесь, в этом доме, в этой большой и дружной семье.

Он несмело попросил:

— Вера, прости. Я глупо пошутил.

Плечи ее затряслись сильней.

Вадим опустился у дивана на колени, прикоснулся к ее плечу, провел ладонью по голове, по беленьким мягким-мягким волосам, которые там, в деревне, где они копали картошку, всегда так славно пахли мятой. Вернулась прежняя нежность, жажда ее близости.

— Верочка, милая, прости. Ну, я дурак. Остолоп. Эгоист. Но я тебя так люблю. Потому и ревную ко всем. Конечно, нелепо, смешно. Ну, тресни меня еще раз. Пожалуйста. И давай помиримся. Хочешь, я пойду и сейчас же скажу твоей матери, что мы женимся? Хочешь?

Вера стремительно подняла голову, сверкнула глазами.

— Нет! Не хочу!

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления