Онлайн чтение книги

Чудодей

Der Wundertäter

II. МНОГИЕ СТРАНСТВУЮТ ДОЛГО…

Введение, повествующее о тех людях, которые затем будут сопутствовать Станислаусу в жизни и в бедах.

В один из дней тысяча девятьсот тридцать восьмого года в казармах немецкого города Беренбурга встретились восемь человек. То были: владелец маленькой лавчонки Тео Крафтчек, путевой сторож Август Богдан, садовник Бернгард Вонниг, богатый крестьянин Альберт Маршнер, батрак Али Иогансон, рабочий-цементщик Отто Роллинг, поэт Иоганнис Вайсблат и подмастерье пекаря Станислаус Бюднер.

Тео Крафтчек, как и большинство бедняков в Горной Силезии, был когда-то шахтером. Но он был хитер и богобоязнен и к деве Марии относился лучше, чем к своей родной матери. В один прекрасный день Крафтчек начал продавать своим товарищам на шахте пиво и жевательный табак. Этому научила его врожденная хитрость и божья матерь:

От торговли больше грошей и меньше поту,

Чем от самой хорошей и легкой работы.

Крафтчек продавал пиво и табак в кредит за неделю до получки. У него в комнатенке можно было и выпить. Водку он тоже отпускал в долг. Товарищи похваливали.

— Тео — он не какой-нибудь там. Он понимает, что шахтерская глотка тоскует без водки.

Мелочная торговля из-под полы постепенно выросла в лавчонку. Тео продавал водку немногим дешевле, чем трактирщики, но зато уж старался, чтобы пойло не было слишком крепким, чтоб не вредило здоровью его приятелей шахтеров. Он добавлял воды — впрочем, ровно столько, чтобы не вызывать нареканий.

Нашлось несколько баб, которые хотели сжечь дом Крафтчека. Но местный капеллан вразумил эти заблудшие души, потому что сам он сердечно благоволил ревностному, богобоязненному прихожанину Крафтчеку. В лавке Крафтчека висела большая икона девы Марии, и к тому же время от времени он доставлял экономке капеллана бутылку отличной мятной настойки — смиренное жертвоприношение на алтарь церкви.

В конце концов Крафтчек пристроил к своему домишке конюшню, купил лошадь, совсем перестал работать на шахте и сам развозил товары по окрестностям. Он торговал бакалейными товарами, красной капустой, копченой селедкой и сливовым повидлом. Не забывал он и о церкви и продавал маленькие изображения девы Марии, большой кучей лежавшие под козлами его повозки.

— Ты что же это сидишь на святой матери божьей и еще, чего доброго, воняешь? — спрашивали иные.

— Нет, что вы, я согреваю ее, всемилостивую, — отвечал Крафтчек. Он был умен.

Политических взглядов Крафтчек не имел. Только католические. Ему этого было достаточно. Он платил небольшой взнос в «национал-социалистский союз народной благотворительности» — пускай народу творят блага. Тем самым он финансировал производство санитарных машин для перевозки будущих раненых и убитых. Он бросал монеты в копилки сборщиков, которые входили в его лавчонку, требуя пожертвований на зимнюю помощь, и тем самым оплатил несколько пистолетов военного образца для своих будущих товарищей.

Так с каждым днем приближалась война, и требовалось все больше солдат. Лавчонка избавляла Крафтчека от многих бед, но не могла избавить от военной службы.

Впервые в жизни Крафтчеку не помогла его хитрость. Ах, если бы он оставался шахтером и работал под землей! Ведь тогда бы он получил броню. Захватив бутылку мятной настойки, он отправился за советом к капеллану. Задумавшись, капеллан расхаживал взад и вперед по своему кабинету. Он даже задрал с одного бока сутану и сунул руку в карман брюк; так он выглядел почти что нормальным мужчиной. Капеллан вынужден был признаться, что он в хороших отношениях с богом, но не с окружными и областными руководителями национал-социалистов. Выпив пятую рюмку мятной настойки, он наконец нашел решение.

— Можно служить господу и на военной службе, — заявил он.

Тео Крафтчек напрасно израсходовал целую бутылку мятной.

Август Богдан был владельцем маленького крестьянского хозяйства, доставшегося в наследство его жене в деревне Гуров под Ветшау. Несколько пахотных участков, кусок луга, одна корова, которая и молоко давала и в упряжке ходила. А в те дни, когда корова должна была уже вот-вот отелиться, Богдан и его жена сами тянули и плуг, и борону — то он, то она. Они работали за корову, а чтобы отдохнуть, то он, то она становились погонщиком. Работы было много, а денег мало. Богдан стал работать на железной дороге. Для начала взяли его в бригаду по ремонту пути. То лопатой, то киркой, то лопатой, то киркой… Горькие были будни, да и праздники оказывались не слаще. По воскресеньям, в праздники и долгими вечерами Богдан копался в своем огороде. Но в то же время он продолжал и карьеру делать. Не прошло и десяти лет, как его назначили сторожем при шлагбауме в лесу между Гуровом и Ветшау. Так он стал государственным служащим. И тогда его жена купила шляпку для воскресных выходов и церковь. Август Богдан был образцовым служащим. На нем, как-никак, лежала ответственность за жизнь пяти крестьян, одного письмоносца и нескольких — пяти-восьми — коровьих упряжек, которые летом пользовались лесной дорогой и перебирались через рельсы на его участке. Иногда появлялся еще и ветеринар, и Богдан нес ответственность также и за жизнь ветеринара.

У Августа Богдана было много свободного времени там, у одинокого шлагбаума. Он разбил огородик, цветочную клумбу и снабжал семью овощами и цветами. В дни отпуска его заменяла жена, а он дома выполнял женскую работу. Отличный получался отпуск! Все же однажды он решил использовать полагавшийся ему бесплатный проезд по железной дороге. Он доехал до Берлина. Но именно в это время заболела корова. На нее кто-то навел порчу. Август Богдан доискался, кто именно была эта ведьма, отлупил ее веником, и корова опять выздоровела.

С тех пор Август Богдан никогда не пользовался бесплатным проездом. Пусть пропадает, хоть и жаль было: ведь сколько денег стоит такой билет! Он часто видел диковинные сны, особенно по ночам, но никогда не спал в часы дежурства. Ему снились огненные драконы, пролетавшие через сосновый лес к деревне. И каждый раз после того, как ему снился дракон, он твердо знал, что в деревне у кого-нибудь хворает скотина. А иногда Богдану снились и его собственные служебные успехи. Однажды во сне он увидел себя в красной фуражке, начальником станции в Гурове. Ему предлагали одеть коричневый мундир,[7]Коричневый мундир — форма гитлеровских партийных чиновников и штурмовиков. — Прим. ред. но он отказывался. Он хотел получить мундир начальника станции. Но ему не давали, он должен был сперва надеть коричневый мундир и участвовать в военно-полевых занятиях. Времени на это у него не было. И без того после работы хватало дел на собственном поле.

Однажды ему объявили, что настал час еще выше продвинуться по службе: он должен на некоторое время отправиться в армию. А как же шлагбаум? К шлагбауму приспособили стальной трос и управляли им прямо со станции. Так Августа Богдана заменил трос. А самого Августа спихнули в солдаты.

Бернгард Вонниг прибыл из Тюрингии. Он был садовником и превратил пять моргенов каменистого поля, принадлежавшего его отцу, в маленький рай. Он и сам уже готовился к тому, чтобы стать обитателем рая, ибо ищущий обрящет. В его сад пришли как-то сектанты, закупавшие свежие овощи. Бернгарду Воннигу они понравились тем, что питались только фруктами и овощами, и тем, что хотели увлечь за собой весь мир. Как здорово это было бы для садовников и огородников! Бернгард Вонниг чувствовал себя обязанным божьим людям и даже сродни им.

«Все к лучшему» — таков был девиз этих сектантов. Чем чаще Бернгард Вонниг с ними встречался, тем ревностнее старался следовать их принципам. Но это было не просто. Вот, например, сороки клюют еще не созревшие початки кукурузы. Разве это к лучшему?

— Сороки призваны возбуждать изобретательский дух и мышление человека, — отвечали ему.

Бернгард Вонниг долго размышлял и додумался до того, что человек и впрямь уже кое-что изобрел для борьбы против этих проклятых птиц. Он купил мелкокалиберное ружье и стрелял по сорокам. Все могло бы быть в порядке, но Вонниг не всегда попадал. Тогда он снова поразмыслил, напряг свой изобретательский дух и соорудил пугало. Впрочем, оно действовало только наполовину — отпугивало не всех сорок. Зато, как убеждался Вонниг, все другие предметы и явления были действительно «к лучшему».

То, что горох начинал прорастать лишь весной, а не зимой, было к лучшему; как бы в противном случае его ростки переносили морозы? К лучшему было и то, что яблоки росли на ветвях деревьев, где их грело солнце и обдувал ветер; ведь если бы они росли в земле, как, например, картофель, то как можно было бы предохранить их от гниения?

Однако внезапно произошло нечто такое, что опять оказывалось вовсе не к лучшему — Бернгарда Воннига призвали в армию. Он долго раздумывал над этим, но так и не нашел объяснений для военной службы. Он расспрашивал деятелей секты, как ему быть. Те отвечали:

— Государство, в пределах которого мы пребываем как гости, запретило нашу семью, семью нашего священного братства. Разум велит нам теперь молчать и заговорить снова лишь тогда, когда настанет наш час. Все к лучшему.

Так садовник Бернгард Вонниг отправился в армию, не получив ответа на многие вопросы.

Богатый крестьянин Альберт Маршнер жил в Мекленбурге, в деревне Пазентин. В одной из тех немногих мекленбургских деревень, где не было ни рыцарских имений, ни дворянских вотчин — словом, никаких барских поместий. Поэтому двое самых богатых крестьян считали своим долгом играть роль местных бар.

— Что слышно нового у Маршнера и Дина? — спрашивали при встрече друг дружку бедняки.

Дин соблазнил красивую батрачку, за которой увивался Маршнер, и девушка забеременела. В отместку Маршнер случил своего кобеля-таксу с овчаркой Дина — то-то будут уродливые щенки! А когда Маршнер пошел охотиться, то Дин подстроил все так, что тот стрелял по чучелу лисы, а к чучелу была прикреплена записка: «г…му стрелку, привет от соседей». Маршнер не остался в долгу и так размалевал белилами диновского вороного, что тот стал похож на зебру.

Стремление к мировому господству, которым был одержим диктатор с куцыми усиками, не миновало и Мекленбурга. Те, кто раньше других воспринял это стремление как свое личное и жил и действовал в соответствии с ним, стали наместниками новой власти. В Пазентине таким наместником оказался Дин. Когда богатей и грубиян Маршнер спохватился — было уже поздно.

Однажды в воскресенье Маршнер увидел, что Дин шагает в церковь в глинисто-коричневой куртке с кантами, затянутый портупеей и с кинжалом у пояса. Ах, черт подери! Дин стал царьком деревни. Маршнер задумал месть.

Дин проводил много времени в разъездах, он ездил то в окружной, то в областной город. Он пыжился от величия — глава деревни! — и от боевого разбойничьего задора. Его жена должна теперь носить волосы венцом, как Гретхен, и вообще во всем стать насквозь немецкой и германской. Ей хотелось стать заодно уж и образцовой немецкой матерью, но Дин то и дело где-то на стороне портил свою германскую кровь. Однажды в воскресенье в церкви во время молитвы Маршнер поймал на себе взгляд истосковавшейся по мужской ласке фрау Дин и в тот же вечер отправился к ней. Он сказал, что пришел покупать теленка, и мягкая солома в телятнике стала брачным ложем для него и похотливой жены Дина.

Это явилось одним из самых необычайных событий в деревне Пазентин в пору двенадцатилетней империи: жена Дина забеременела от его соперника Маршнера. Носитель пышного мундира, величавый Дин отлупил жену тайком, но во всю силу своих германских кулаков. Однако не смог выбить плод из ее тела. Ему оставалось делать вид, что это он вколотил ей ребенка в чрево своими побоями.

Но Маршнер не упускал случая во время попоек поговорить о том, что вот, мол, некоторые персоны, лезущие в деревенские маршалы, предоставляют делать детей за них другим, более здоровым и плодовитым крестьянам. Дин узнал об этом и во время тактических занятий и атак на форты-сараи и крепости-скирды яростно гонял новоиспеченного штурмовика Маршнера. Тогда Маршнер во время очередной попойки в деревенском трактире подговорил ночного сторожа вымазать почетный кинжал Дина горчицей. За это ночной сторож смог бесплатно привести свою тощую коровенку на случку к чистопородному племенному быку Маршнера.

Так соперничали деревенские воротилы — то один одолевал, то другой, — пока Маршнера не осенила самая замечательная в его жизни мысль: он подал заявление о добровольном вступлении в ряды защитников отечества. Вот уж Дин удивится и схватится за свой кинжал, когда Маршнер заявится в деревню лейтенантом, а то, чего доброго, и капитаном! Но тогда уже никто не будет принимать всерьез жалкого деревенского начальника Дина.

Мать Али Иогансона была батрачка — высокая и неуклюжая девка. У нее были мужские руки, рябое лицо и голубые детские глаза, полные печали и жажды любви. Но кто в угрюмой фрисландской деревне мог полюбить батрачку Фрауке? Никому из местных парней не нравилась рябая великанша. Все они боялись заразиться оспой, изуродовавшей ее лицо.

Однажды в деревню пришли цыгане. Бойкий молодой цыган охотно взял у Фрауке несколько серебряных монет и кусок окорока, а ночью на сеновале взял и ее любовь. Цыгане легки на подъем, непоседливы, словно ветер. Уже на следующий день парень распрощался, сытый любовью и обильно снабженный в дорогу. А батрачка Фрауке осталась, и все в деревне, потешаясь над Фрауке, нетерпеливо ожидали появления на свет цыганского младенца.

Ребенок родился белобрысым, голубоглазым и таким же крепким, как мать. На первых порах не было никаких поводов для шуток. Но после родов Фрауке стала настоящей медведицей. Стоило нанимавшему ее крестьянину пренебрежительно отозваться о мальчике, как она бросалась на обидчика и немедленно уходила с его двора. Так она по нескольку раз в год меняла хозяев и таскала сына, как самое драгоценное сокровище, в своем сундучке, поверх всех пожитков. Вскоре крестьяне привыкли к этому «приданому», так как Фрауке, если ее оставляли в покое, работала за двоих.

Мальчика назвали по отцу — Али, вырос он на полях. Его убежищем были стога и густые кустарники. Десятилетний Али таскал бревна и строил, играя, рубленые домики. Глядя на него, хозяева ждали, когда подрастет молодой батрак-силач. С десяти лет Али стали давать работу. Правда, мать оберегала его и лапами медведицы отстраняла слишком тяжелые поручения, но и ей были по душе те несколько грошей, которые в конце месяца она получала за работу Али и прятала в своем сундучке.

В школу Али ходил только зимой. Учитель встречал его неласково и называл прирожденным бездельником. Несколько раз Али, разозленный насмешками, подзадориваемый озорными и жаждущими развлечений крестьянскими ребятами, швырял за окно «парту штрафников», за которой вынужден был восседать. А если он не успевал во время урока переписать задание, то снимал классную доску и уносил ее на спине домой.

Молодого батрака Али крестьянские парни постоянно зазывали на вечеринки и попойки в трактире. Ему давали кусок колбасы или ломоть окорока, и за это он поднимал огромные бочки, выжимая их до самого потолка. Взвалив на себя шесть, а то и восемь человек, он расхаживал по трактиру или вносил на руках хозяйского бычка и ставил его на стол.

Пришло время, когда в Германии забота о чистоте породы стала своеобразной религией скотов. Деревни Фрисландии превратились в питомники, поставлявшие человечьих производителей чистой расы. Вербовщики, набиравшие белокурых верзил для личной охраны куцеусого диктатора, пришли и к матери Али.

— Ведь правду же говорят, что отцом твоего сына был фрисландский рыбак, утонувший в путину?

Фрауке поглядела на этих людей своими честными глазами и возразила:

— Нет, он не был рыбаком.

Тогда ей сунули денег и спросили:

— А ты хорошо помнишь?

— Я очень хорошо помню, — сказала Фрауке и спрятала деньги в карман юбки. — Он был цыган и хороший человек, он не побрезговал мною. — Она сказала это с гордостью, отвернулась и занялась своей работой.

— Тогда отдавай деньги и знай, что тебя нужно арестовать за то, что ты блудила с цыганом и, значит, почти что с евреем.

Фрауке подняла перепачканные в земле ручищи. Вербовщики отступили.

— Говорю вам, он был хороший человек. Он дал мне ребенка, вот и все, — крикнула Фрауке вдогонку вербовщикам.

Прошло еще некоторое время, и сын крестьянина, у которого работал Али, должен был идти в солдаты. А он лишь недавно женился и очень не хотел быть убитым. Он вступил в переговоры с местным руководителем партии, заботившимся о чистоте арийской расы.

— Из меня будет только один солдат. А этот парень стоит трех-четырех бойцов.

Так Али попал в казарму.

Когда новый властитель Германии куцеусый Адольф в роковую ночь января 1933 года завоевал сердца обывателей с помощью факельных шествий, а политическую власть — с помощью убийств, бетонщик Отто Роллинг еще некоторое время продолжал встречаться с товарищами, печатал листовки и разбрасывал их с крыш и с фабричных труб. Однажды утром, когда он шел на явку, его схватили. Его выдал предатель. Прощай, жена, не горюй. Прощайте, дети, оставайтесь такими, какими были всегда… Он попал в концлагерь и три года не видел семьи. Ему пришлось копаться в болотах, голодать, стоять навытяжку, подставлять спину под удары и опять голодать. Его хотели сжить со свету. Но это не удалось. Его жизнерадостность, скрываемая под сердитым ворчаньем, была неистребима. Как теплый огонек, светилась она над мглистыми топями и во мраке лагеря согревала души его товарищей.

Когда его отпустили, он сам едва мог поверить этому чуду. На прощанье ему сказали:

— Еще раз попадешься — голова слетит.

Он ответил:

— Каждый делает, что может; мир еще до конца не доделан.

Он ломал себе голову: почему его отпустили, может быть, он чем-нибудь изменил своему делу?

Он опять получил работу — поступил на цементный завод Вайсблата. Старик Вайсблат был христианином и социалистом. Он считал себя христианско-социалистическим немецким фабрикантом. А новый берлинский властелин именовался национал-социалистом и был австрийцем. У старика Вайсблата было с ним мало общего. Фабрика Вайсблата выпускала цементные и бетонные изделия — столбики для заборов, которые возводили вокруг своих садиков и огородов небогатые люди, насадки для дымовых труб и каминные полки. Вайсблат не нуждался в благосклонности рейхсканцлера, он придавал больше значения благосклонности своих рабочих. Он знал их всех, знал и их семьи, называл по именам их детей, приносивших отцам на работу завтрак, танцевал с их женами на фабричных праздниках и свой день рождения каждый год праздновал не только дома, но еще и на фабрике.

Старик Вайсблат был очень наблюдателен. Он издалека различал и людей и предметы. Однажды незастывший цемент случайно растекся по опилкам. Старик заметил, что цемент, смешавшись с опилками, превратился в прочную, легкую, пористую массу, напоминавшую пемзу. И старик Вайсблат понял, что он изобрел пемзобетон. Он взял на него патент. Благодаря наблюдательности владельца фабрика расцвела. Он нанимал новых рабочих. Это он кормил их и, сознавая себя волевым человеком, собирался осчастливить своим пемзобетоном всех каменщиков и все человечество.

Старик наблюдал и за новым рабочим, пемзобетонщиком Отто Роллингом. Про себя он восхищался Роллингом, потому что тот осмелился выступить против австрийца-канцлера. Но в присутствии других рабочих поучал его, что необходимо повиноваться «властям предержащим».

— Одинокой собаке опасно лаять на волков.

— А вы лайте вместе с другими, — ворчал Роллинг, размешивая бетон.

Но старик Вайсблат не мог лаять вместе с другими: у него была фабрика и на нем лежала ответственность за хлеб насущный для многих рабочих семей.

Роллинг относился к старику Вайсблату не лучше, чем ко всем другим предпринимателям, которым он ранее помогал богатеть. А между тем старик заслужил его благодарность. Следуя своим твердым патриархальным принципам, он перехватывал шпиков, которым было поручено следить за Роллингом, и, воздвигая частокол из коньячных бутылок, преграждал полиции доступ во внутренние помещения фабрики. Благодаря этому Роллингу даже удалось вновь установить связи с некоторыми из прежних боевых друзей.

Сын Вайсблата был поэтом; он изредка проходил через сушильный цех, но не замечал рабочих, выбивавших формы, спотыкался о рулоны фанеры и говорил:

— Наступает бетонная эра.

— Вишь расхаживает и сочиняет стишки за наши денежки, — говорил Роллинг, но другие бетонщики шикали на него:

— Заткнись-ка. Наш старик получше других.

— Мир-то еще до конца не доделан, — ворчал Роллинг, но они его не понимали.

Время шло, и однажды старик Вайсблат получил большой заказ. Из-за этого возник спор между ним и пемзобетонщиком Роллингом. Вся фабрика пришла в движение. Многие опытные цементщики должны были вместе со своим инструментом собираться в путь. Им поручалось воздвигнуть огромный неприступный вал на границе с Францией — могучую, великую германскую твердыню. Старик Вайсблат обратился к Роллингу:

— А вы не собираетесь ехать?

— Нет, я не поеду. Вы уж возьмите своего сынка. Он там на целый вал стишков навалит.

Роллингу, пожалуй, не следовало говорить так, потому что он обидел своего хозяина и кормильца.

— Моего сынка? Мне неприятно слышать, что вы потешаетесь над моим, пусть и не совсем удачным сыном.

— Как мне кажется, хозяин, вы все-таки помирились с этим национально-социальным канцлером.

— С кем?

— Вы же будете строить вал для него.

Старик Вайсблат пожал плечами.

— Речь идет об укреплениях, защищающих нас от французов, прошу не забывать этого.

То был последний разговор между бетонщиком Роллингом и его таким справедливым хозяином — отцом рабочих, потому что после всего сказанного старик Вайсблат уже не мог ничего сделать для строптивого члена своей рабочей семьи. Ведь нельзя же допускать, чтобы упрямство маленьких людей препятствовало исторической необходимости. Во всяком случае, фабрика Вайсблата перебазировалась на запад, чтобы построить там укрепления, которым были бы нипочем любые снаряды. Но смогут ли они устоять и перед самолетами? Самолеты? Дело в том, что у французов главное оружие — артиллерия. Они отлично орудуют пушками. От пушек и следует обороняться. Ведь опыт уже есть.

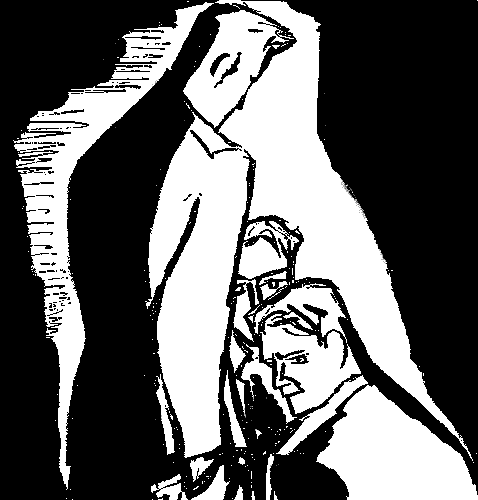

Роллингу также пришлось отправиться в путь. Теперь у него не было брони. Повестка пришла, как назло, именно тогда, когда только начала развертываться политическая работа. И каких только случайностей не бывает на свете! Роллинг и сын Вайсблата встретились у ворот казармы. Вайсблат-младший нес кожаный чемодан, испещренный наклейками иностранных отелей. Яркие переводные картинки с изображениями солнца и голубых небес. У Роллинга была картонная коробка из-под мыльного порошка. Они не поздоровались. Рабочий Роллинг знал поэта, но поэт Вайсблат не знал рабочего Роллинга.

1

Станислаусу приказывают, чтобы он сам себя обругал перед строем гордых всадников, но он упорствует, и его обрабатывают кирпичами.

— Бюднер, конечно же это Бюднер! Как он висит, как висит! Точь-в-точь перезрелая груша!

Глухо стучат копыта по опилкам манежа. Голос вахмистра — словно треск сухих сучьев в лесной тишине.

— Спешиться! На ослах вам ездить!

Жеребец Попрыгун не стал ждать, пока всадник спешится. Его подгоняли другие кони, рысившие по кругу, он сделал скачок, и Станислаус свалился в опилки.

— Ну впрямь обезьяна с кокосовой пальмы! — голос вахмистра стал еще язвительней. — Не вставать, обозный ездовой. Ползком, вперед!

Станислаус полз, упираясь локтями в опилки.

— Бегом марш, марш!

Станислаус вспрыгнул и побежал рядом с лошадьми своих товарищей.

— Лечь!

Станислаус повалился в опилки.

— Ползком! Кому говорю, ползком вперед! Эй, вы, старая задница, поживее!

Бледное лицо пекаря Станислауса разрумянилось. Он вспоминал о карательных упражнениях в пекарне Клунтша. Но здесь не было груды железных листов, которые он мог бы швырнуть под ноги рычащему вахмистру.

— Лечь! Встать! Лечь! Ползком вперед!

Станислаусу надоело. Внезапно он встал как вкопанный.

— Вы не подчиняетесь? — Вахмистр Дуфте, бывший коммивояжер мармеладной фирмы в Берлине, подошел к нему ближе. — Вы не подчиняетесь?.. Лечь!

Станислаус повалился. От опилок пахло конской мочой. И вдруг ему показалось, что он окунается во что-то родное. Он уже начинал ощущать себя лошадью. Лошадью, которую истязают.

— Бегом марш, марш!

Станислаус поднялся медленно, с отвращением.

— Бегом на конюшню, калека!

Станислаус пытался пробраться через цепь скачущих по кругу лошадей. Вахмистр подгонял всадников. Станислаус не находил прохода, а по спине бичом хлестал голос вахмистра:

— На конюшню бегом, выродок!

Станислаус пригнулся для прыжка. Теперь уж все равно. Жизнь опрокинула его навзничь. Так пусть окончательно растопчут копыта.

Одна из лошадей встала на дыбы. Станислаус проскользнул в образовавшийся проход. Всадник упал на опилки. Станислаус услышал, как он стонет. Это был Вайсблат — смиренный Иоганнис Вайсблат. Неужели он намеренно вздернул коня? Неужели он заметил, в каком отчаянии был его товарищ Бюднер? Станислаус помчался по коридору, ведущему к конюшне, он добежал до кирпичной стены. Только там он остановился. А вахмистр орал уже на Вайсблата:

— Встать — лечь! Я вам, книжному червяку, покажу, как падать с коня.

Долговязый Вайсблат дрожал всем телом. Вахмистр Дуфте остановил всадников. Одна из лошадей, подняв хвост, роняла яблоки.

— Снять шапку. Подобрать навоз.

Вайсблат собирал конские яблоки в свою шапку. Его бледные тонкие пальцы охватывали теплые комья навоза, словно здесь — на северном полюсе человечества — это были последние частицы жизни и тепла. Дуфте довольно ухмылялся.

— Поживее, вы, сосунок!

Вайсблату он также приказал бежать к конюшне. На бегу из шапки вываливался конский навоз.

— Стой! Смирно! Кругом!

Вайсблат стоял рядом со Станислаусом. Дуфте орал на них из манежа:

— Кто вы такие?

Молчание.

— Вы г....ки, понятно? Вы г....ки! Итак, кто вы такие?

Молчание. Только заржал Попрыгун, жеребец Станислауса.

— Г....ки, ответа не слышу.

Тишина, как в глухом лесу. Дуфте топчется по опилкам.

— Лечь!

Станислаус и Вайсблат падают на землю у конюшни. Последние остатки навоза вываливаются из шапки Вайсблата. Дуфте бьет хлыстом по голенищам.

— Встать! Лечь! Встать! Лечь! Кто вы такие?

Станислаус стиснул зубы, его рот стянулся в узкую полоску. Вайсблат откашлялся, поглядел на свои руки, измаранные навозом, и крикнул:

— Мы горняки!

— Врешь, меня не обманешь, книжный червяк!

Вайсблат затрясся.

— Г....ки! Мы г....ки! — Он был противен самому себе. Но после этого ему позволили вернуться к своему коню.

— Г....к Бюднер, явиться ко мне после обеда!

Жеребец Станислауса наскакивал на кобылу. В манеже завертелся клубок конских тел. Вахмистр Дуфте хлестал куда попало. И Станислаусу, когда он помогал разгонять лошадей, досталось несколько ударов его бича.

После обеда Станислаус пришел в канцелярию эскадрона. Дуфте прогнал его.

— Вернуться через пять минут в полном походном!

Товарищи отставили свои котелки и помогали Станислаусу укладывать ранец, скатывать одеяло, плащ-палатку, надели на него стальной шлем.

— Лучше бы уж ты сказал, что он хотел, — хныкал Вайсблат.

Станислаус заметил, что рядом с его котелком лежит конверт — письмо от Лилиан.

— Назвать себя г....ком — ну нет!

— Г....ком ты был, когда сюда напросился, — сказал Роллинг, которого с первых же дней все прозвали Роликом. Шрам на его лбу набух и покраснел. Он так яростно дернул ремень, стягивавший одеяло Станислауса, что оторвалась пряжка. Станислаус схватил винтовку и побежал.

— Выполняй все, что прикажут, но не спеши, — крикнул Роллинг ему вдогонку.

Но добрые советы Роллинга растаяли, как мороженое на палящем солнце. Станислаус лежал на щебне казарменного двора. Его ладони были окровавлены, штаны на коленях изорваны. Пот струился за ворот. Три унтер-офицера сменяли друг друга, стараясь выбить из него строптивость.

Уже через полчаса Станислаусу казалось, что он больше не может подняться. Тогда пришел сам Дуфте. Он пригрозил ему расстрелом по законам военного времени. Расстрел? По законам военного времени? Станислаусу приходилось читать об этом. В нем открылись источники новых сил. Он уже не чувствовал боли. Его мышцы одеревенели. Он двигался, как лунатик. Унтер-офицеры расхаживали вокруг него, изумленно таращась, словно это было спортивное состязание. На сколько еще хватит этого болвана новобранца? Такое обращение с новобранцами они, так же как казарменные лекари, называли «облучением». Станислаус падал, поднимался, снова падал, поднимался, падал опять… Временами у него возникала мысль: плоть и воля едины, воля иссякнет, когда окончательно обессилеет плоть. Думая об этом, он несколько дольше оставался лежать.

— Изучаем земную поверхность, вот она геология, — торжествовал Дуфте. Доставляло ли ему удовольствие видеть, как Станислаус, словно червь, извивается у его ног? Отнюдь нет. Он приказал набить ранец Станислауса кирпичами. Станислаус согнулся. А Дуфте, казалось, вырастал.

— Теперь уж ты скажешь, что ты г....к. Итак, кто ты?

Молчание. Станислаус гнулся все ниже под грузом кирпичей. Он червяк, которому предстоит быть раздавленным.

За десять минут до сигнала на мертвый час Станислаус уже лежал неподвижный, придавленный ранцем с кирпичами. Теперь его уже не могли поднять даже угрозы расстрела. Дуфте стоял над ним, как уродливый идол, вздымающийся к казарменным небесам.

— Я так и знал, что г....к.

Вайсблат и его товарищи унесли потерявшего сознание, измученного Станислауса Бюднера в санчасть.

— А не лучше ли, если бы он все-таки сказал? — сетовал Вайсблат.

Роллинг огляделся. Его ответ был как удар ножа:

— Нет!

На черной табличке над койкой Станислауса было написано мелом: «Г....к Станислаус Бюднер». Так приказал вахмистр. Полковой врач делал вид, что не замечает необычной надписи. Почему бы Дуфте и не пошутить? Ведь это он время от времени помогал развлекаться полковому врачу. Тот во внеслужебные часы приводил своих дам в манеж и, вопреки всем запрещениям, обучал их там верховой езде. А Дуфте обеспечивал им смирных лошадей и отряжал солдат обслуживать манеж.

Станислаус бредил, в его кошмарах мешки с мукой перемешивались с конскими крупами. Пекарь Клунтш подходил к его постели, весь усыпанный цветами.

— Ты опять отметил мне край мишени…

Лилиан измеряла циркулем его бедро и говорила:

— Вот он, иудейский круг, в нем сорок пять граммов.

Какой-то человек с красным толстым носом протягивал Станислаусу пакет:

— Слишком легок, слишком легок, молодой человек. Стихи берем не менее тридцати кило. — Этот человек превращался в отца Марлен — в пастора. Из его рта сочились слова, сладкие, как сироп, сладкие слова:

— Смирение — главное, смирение!

2

Станислаус выдерживает все истязания и за это попадает в карцер, озаряет тьму карцера огоньком любви и надеется на сочувствие прусского ротмистра.

Станислаус пробивался сквозь дебри бреда, страдал от жажды и телесной боли, погружался в мутную воду глубокого сна и снова был выплеснут на берег жизни.

Санитар стряхнул термометр.

— Итак, тебя уже объездили? Значит, теперь ты настоящий солдат.

В обед пришел Вайсблат. Его верхняя губа не закрывала длинных передних зубов, и казалось, что он постоянно улыбается. А когда Вайсблат действительно смеялся, то это был смех первого ученика, получившего двойку по поведению.

Вайсблат засунул руки в карманы холщовых рабочих штанов. Он хотел выглядеть лихим парнем. Но он не выглядел. Его рукам с тонкими пальцами было страшно и темных карманах. Правая выскользнула, как испуганный белый шпиц из мрачного мешка. Она рыскала по карманам куртки.

— Письмо. У меня было письмо для тебя, — говорил он. Однако его рука не находила письма.

— Забывчивость! Все забываю. Когда-нибудь погибну из-за этого. — И вот он уже совершенно забыл о письме. Его зубы улыбались. Он пустился философствовать. Он спрашивал:

— Что такое голова? Шар, покрытый волосами и насаженный на шею. Этот шар излучает в тебя воспоминания, только воспоминания. И эти воспоминания в общем неприятны… как песок в сапоге. — Он повернулся почти что строго по уставу, потому что в это время вошел санитар, и, выбрасывая ноги, парадным шагом отправился за позабытым письмом.

Это письмо было от Лилиан. Оно оказалось самым целебным снадобьем для Станислауса. Нет, Лилиан не стала начальницей у девушек. Это занятие для более строгих дам, писала она. И она собирается скоро приехать, чтобы поглядеть, как выглядит Станислаус в мундире. Ее интересовало, носит ли он шпоры и палаш. Станислаус улыбнулся, высунул ногу из-под одеяла и посмотрел на длинные ногти. Отличные шпоры.

Итак, приедет Лилиан. Человек из родного дома. Родного ли? Во всяком случае, человек, которого он знает. Человек, которого он любит. Любит ли? Во всяком случае, она человек.

Роллинг принес газету. Станислаус, не глядя, сунул ее под подушку.

— Принеси мне чернил и бумаги, Ролик.

— Лучше не пиши сейчас невесте, горькое получится письмо.

— Будет очень сладкое письмо, Ролик. Скоро ты с ней познакомишься.

— Ты что же, хочешь, чтобы она увидела раздавленного мышонка? — Роллинг вытянул из-под подушки газету. — Вы, болваны, не читаете этого. А тут уже в заголовках чуется гроза. Они будут воевать.

— Не забудь чернила, — сказал Станислаус.

У Роллинга покраснел шрам.

— Ты лучше напиши невесте, что ей пора бы заказывать траур. Скоро будет нелегко доставать черные ткани.

Он снова сунул газету под подушку и укатился.

Чернила и бумагу принес Иогансон, долговязый, белобрысый фрисландец, главный обжора отделения. Он съедал все, что попадалось под руку.

— Вот. Ролик получил внеочередной наряд. Собирает окурки на казарменном дворе. Вот. А это твое повидло. Эх, разве стал бы я раньше есть повидло! Колбасу, ветчину, десяток-другой яиц между делом, но не повидло же…

Станислаус встревожился.

— Что случилось? Ролик с кем-нибудь сцепился?

— Да нет! Просто плюнул. А тут с другой стороны шел ефрейтор, случайно шел и заметил. А знаешь, я, пожалуй, съем твое повидло. Знаешь, как я его люблю.

Станислаус протянул Иогансону банку с повидлом. Долговязый засунул в нее язык и, не присаживаясь, вылизал всю банку дочиста.

Станислаус писал послание Лилиан. В нем шумели, шептали и пели ласковые слова. «Мы будем вдвоем бродить по осенним аллеям. Листья будут осыпаться, но солнце будет светить — и над нами и внутри нас…»

Санитар заглянул ему через плечо.

— Ты здесь целую канцелярию устроил. А ну, выметайся!

Но, сидя в сорочке и босиком на жесткой табуретке, Станислаус продолжал выписывать черными чернилами алые слова любви. В нем еще жили остатки души поэта.

Из санчасти он отправился в карцер. Валяясь на койке, он не мог искупить своей вины — невыполнения приказа. Трое суток темного карцера на хлебе и воде. Он расхаживал по камере и жужжал себе под нос. Здесь, в самом мрачном закутке казармы, ему светило его собственное солнце. Лилиан — его солнце. Он уже становился настоящим твердым мужчиной. Да, это он, Станислаус Бюднер, — человек, который научился терпеть и повиноваться. Да, это Станислаус Бюднер, катанный между жерновами унтер-офицерской мельницы… Да, это он, Станислаус Бюднер, — человек упрямой кремневой породы.

Во дворе казармы осыпались листья кленов, словно золотые капли падали с деревьев. Однажды утром они заблестели от ранних заморозков. Роллинг не видел этих поэтических чудес. Для него они были поганой листвой, мокрой и скользкой. И эту поганую листву приходится подбирать за то, что сплюнул в присутствии ефрейтора. И чего не наделает один плевок! «Мир еще до конца не доделан». Роллинг собирал листву кленов и у той стены, за которой, как он знал, томился Станислаус. Он простучал ему камнем привет: «Каждый делает, что может».

Станислаус не понял стука. Он впервые в жизни был в тюрьме, если не считать незримых стен одиночества. Он расхаживал взад и вперед по камере и декламировал про себя все стихи, которые сочинил раньше, — Косноязычие, ребячье самодовольство. — Он сам себя похлопал по плечу и сел на нары. Что бы придумать еще? Он стал вспоминать все поцелуи, которые ему доставались, и журил или хвалил тех, кто целовал его. Самую высокую оценку получила Лилиан. Благоухание ее поцелуев было еще свежо в его памяти.

Так и прошли дни карцера. Станислаус доложил о своем возвращении вахмистру Дуфте.

— Итак, вы уже осознали, кто вы такой?

— Так точно, господин вахмистр.

— Так кто же вы?

Запоздалая навозная муха, жужжа, билась об оконное стекло.

— Так кто же вы такой, я вас спрашиваю?

Теперь и муха замолчала. Станислаус был бледен и судорожно глотал слюну.

— За это месяц без увольнения из казармы. Понятно?!

Дуфте яростно стукнул деревянной линейкой по столу.

Настали трудные дни. Вахмистр велел оказывать на Станислауса давление. И на него давили все унтер-офицеры и ефрейторы. При осмотре обмундирования они отрывали пуговицы от его гимнастерки.

— Да как это вы осмелились явиться на построение с болтающимися пуговицами? — Рраз-рраз — и пуговицы одна за другой летели на щебень. Станислаус должен был пришивать их заново в часы обеда. «Не беда, — думал он. — Ведь приезжает твоя Лилиан».

Станислаус нес котелок с кофе для своего отделения. Навстречу ему шел ефрейтор Рехорн. Приветствуя его, Станислаус дернул головой так, что затрещали шейные позвонки.

— И это ты называешь приветствовать, человекообразное? Лечь! Встать! Лечь!..

В котелках не осталось ни капли кофе. Не сидеть же его товарищам без кофе потому, что он не так приветствовал? Станислаус помчался снова на кухню, одергивая мокрые штаны. «Не беда, — думал он, — ведь приезжает твоя Лилиан».

Станислаусу приказали поливать только что посаженные деревца из своей кружки. Под наблюдением ефрейтора Рехорна он должен был чистить все койки отделения своей зубной щеткой. Потом протирать носовым платком у всех лошадей под хвостом. Жеребая кобыла лягнула его, и он захромал.

Давление вахмистра Дуфте не раздавило Станислауса. Его куда больше угнетало нечто совсем другое… В воскресенье приедет Лилиан, а он не может выйти из казармы. В его сердце теплилась робкая надежда на сочувствие. Станислаус надеялся на сочувствие ротмистра фон Клеефельда. Благороднейший человек этот ротмистр. Аристократический профиль, как на рекламе шестипфенниговых сигарет «Аттика». Стройный, как конская шея. Короткий френч из самого дорогого сукна. Бриджи, на бедрах раздутые, как меха, и плотно облегающие колени. Тонкие, прямые, без икр ноги, как у страуса, в тесных сапогах из мягкой кожи. Когда эскадрон шел рысью по улицам, девушки едва не вываливались из окон. Впереди красовался ротмистр фон Клеефельд, настоящий прусский бог и спаситель.

…почтительнейше прошу господина ротмистра иметь сочувствие к новобранцу Станислаусу Бюднеру, невеста коего, обрученная с ним, позволит себе прибыть сюда в воскресенье, ввиду чего прошу предоставить кратчайшее увольнение из казармы вечером. И новобранец Станислаус Бюднер будет благодарен за сочувствие и в последующие дни возместит сверхурочными полученное увольнение.

Станислаус в конюшне упражнялся в совершении священного ритуала рапорта. Было уже за полночь, и в ответ на его просьбу о сочувствии раздавалось только всхрапывание той самой жеребой кобылы, из-за которой он охромел.

В субботу после занятий он явился в канцелярию эскадрона в стальном шлеме, надраенных ремнях, сияющих сапогах. Ефрейтор Рехорн зевал, развалившись за столом. Трах-тарарах — Станислаус с треском щелкнул каблуками так, что даже покачнулся.

— Ты что же это, совсем обессилел?

Ефрейтор Рехорн велел Станислаусу двадцать раз присесть для укрепления мускулов ног.

— Новобранец Бюднер просит разрешения доложить господину ротмистру.

Ефрейтор Рехорн вскочил.

— Ах ты свинья! Ротмистру? — Он вцепился в пуговицы на гимнастерке Станислауса — ррраз! — И в таком виде ты осмеливаешься идти к ротмистру? — Рраз-рраз-рраз! — Кругом! Пришить все пуговицы!

— Надевай мою гимнастерку. Ручаюсь, они еще что-нибудь придумают, — сказал Роллинг.

Они выкурили вдвоем сигарету. Нужно было, чтобы прошло некоторое время. Станислаус отправился в гимнастерке Роллинга. На этот раз его встретил вахмистр Дуфте.

— Новобранец Бюднер просит…

Дуфте сунул руку в пепельницу.

— Крругом! — Станислаус почувствовал, что его схватили за ремень.

— Весь в грязи, а лезет к ротмистру. Ваша мамаша родила швабру. Чтоб через пять минут ремни сверкали.

— Он тебя вымазал сигаретным пеплом! — Роллинг чистил ремни Станислауса. — Брось это. Тебе легче добраться до неба, чем выбраться из казармы.

Станислаус думал о Лилиан. Нет, он не может отступить. Он снова зашагал в канцелярию. Теперь его мундир был в порядке, но оказалось, что прошение ротмистру нужно представить в письменном виде. Станислаус писал прошение. Роллинг шил, сидя в углу.

— Не проси ты здесь ни о чем, тогда и не будешь нарываться.

Станислаусу так и не пришлось подать свое прошение. Вахмистр Дуфте встретил его уже в коридоре:

— Вон отсюда, сортирный выкидыш!

3

Станислаус встречает настоящего товарища, но не узнает его. Его любовь умирает у казарменной ограды, а возлюбленную уводит звенящий шпорами осел.

Наступил воскресный вечер. Дул резкий ветер. Листья клена трепыхались на черном щебне казарменного двора. Достаточно работы для любителей плевать, таких, как Роллинг и ему подобные. Внутри казармы пахло красной капустой, тушенной на сале. По лестницам и коридорам перекатывался стук сапог. Увольнения…

Белобрысый Али Иогансон запихивал себе в рот тушеную капусту пальцами. Перед ним стояли четыре опустошенных котелка.

— Вот красной капусты я раньше никогда не ел, никогда. А теперь вот жру красную капусту!

Новобранец Станислаус Бюднер лежал на нарах. Он прислушивался к пению ветра за окном. Он услышал гудок паровоза и встрепенулся. Хлопнула дверь. Иогансон вышел. Все ушли. Он остался один. Теперь он мог беспрепятственно выть и проклинать свою жизнь.

За койками скрипнул шкаф. Перед ним стоял Роллинг. Он растянул свою пилотку и надел ее поперек лысого черепа. Он всегда норовил носить ее именно так. «Каждый делает то, что может». Роллинг вытянулся перед койкой Станислауса и щелкнул каблуками.

— Старший плеватель Роллинг, именуемый Роликом, готов к отправке для встречи невесты новобранца Бюднера.

Станислаус хотел обнять Роллинга, но тот вытянулся и щелкнул каблуками.

— Рад стараться, сколько передадите невесте поцелуев авансом?

— Сумасшедший черт!

Роллинг ушел, вскидывая ноги, как на параде. Его шаги отзвучали в коридоре.

Станислаус стоял перед зеркалом и примерял пилотку, сдвигая ее то вправо, то влево. Потом стянул сапоги и начистил их. Потом отстирал все пятна на гимнастерке в настое ячменного кофе. Теперь он мог предстать перед любым унтер-офицером.

На улице перед казармой разгуливали по-воскресному нарядные люди. Девушки в пестрых пальто приветливо махали часовым. Женщины катили коляски с младенцами. Промаршировала колонна коричневорубашечников со знаменем, на котором раскорячился паучий крест. Матери останавливали коляски и, поднимая вытянутые руки, приветствовали это знамя. Мужчины в цилиндрах и с воскресными галстуками вытягивались по-солдатски и отдавали честь этому знамени. Молодые девушки, словно удлиняясь, протягивали навстречу этому знамени пестрые рукава своих пальто. Какой-то инвалид поднял костыль и едва не упал — он приветствовал знамя своей третьей ногой. Внимание, внимание, здесь приветствуют кусок цветной ткани, болтающейся на палке!

Станислаус тоже приветствовал ткань и палку. Он отступил на шаг от ограды, потому что проволочная сетка мешала ему вытянуть руку. Его пальцы прикоснулись к холодной проволоке.

Между стволами кленов, которые росли перед последними домами города, мелькнуло темно-красное пятно. Да, да, это Лилиан с маленьким зонтиком под мышкой. Она шла, осторожно переступая, и желтые кленовые листья шуршали под ее замшевыми туфлями.

Они стояли друг против друга. Проволочная сетка была слишком густой — нельзя было протянуть сквозь нее руки, и она поднималась слишком высоко, чтобы протянуть их поверх нее. Станислаус просунул указательный палец в ячейку проволочной сетки. Но Лилиан не замечала этого призывного белого пальца. Ее руки прижимали зонтик и сумку, ее ладони грелись в карманах пальто.

— Мой друг Роллинг сразу узнал тебя?

— Он снял шапку и поклонился.

— Он чудесный человек.

— Какой-то унтер-офицер заметил его поклон и задержал его, — сказала Лилиан и перебросила через забор маленький пирожок. — Привет от мамаши Пешель. — Через забор перелетела пачка табака. — Привет от папаши Пешеля.

— И это все?

Да, это было все. Лилиан разглядывала свой зонтик так, словно видела его впервые. Станислаус ковырял цементный цоколь забора. Ему казалось неуместным и недопустимым для него, неполноценного человека и недовершенного солдата, спрашивать, любит ли она его еще. Лицо Лилиан побледнело в сумраке конторы. Кое-где уже виднелись первые морщинки.

— Ни одного листка на деревьях, — сказала она. И добавила: — Скоро уже зима.

Станислаус молча кивнул. Он стоял униженный до последней степени, он был ниже камней, валявшихся на дороге. Его человеческое достоинство было растоптано солдатскими сапогами. За что? О Станислаус, Станислаус, небо над солдатом пасмурно всегда!

Вахмистр Дуфте проснулся позже по случаю воскресенья. Его денщик все приготовил ему. Наглаженный и начищенный, уходя, он еще опрыскал парадный мундир пахучим одеколоном. Даже серебряному прусскому орлу попало на крылья несколько капель ароматной жидкости. Вахмистр Дуфте шел показать себя воскресному городу. Можете положиться на нашу могучую армию.

Вахмистр Дуфте прошествовал через проходную будку. Он следил за тем, чтобы дежурный, сидевший за столом у окошечка, отметил его появление надлежащим по уставу приветствием. Господин вахмистр шел в город, чтобы нести человечеству славу эскадрона, славу дивизиона и всей казармы. Вахмистр проследил и за тем, как часовой у караульной будки, вместо того чтобы отвечать на вопросы женщины с кошелкой, сперва застыл перед ним в немом испуге, как перед смертельным врагом. Вахмистр придавал особое значение именно воскресному блестящему ритуалу приветствия. Невесты и жены, беременные немецкие матери, дети и родители новобранцев, толпившиеся в ожидании у ворот казармы, расступались перед ним, восхищенно кивая или критически оглядывая его. Вахмистр Дуфте шагал вдоль выстроившихся шпалерами штатских, как белый король, высадившийся на дальнем материке и озирающий с высоты своего величия человекообразных негров и продавцов обезьян. Он так отупел от высокомерия, что просто не замечал критических улыбок некоторых мужчин и ненавидящих взглядов беременных женщин. Его походкой управляли сверкающие сапоги и звенящие шпоры. Его движения определял волочившийся по земле палаш.

Вахмистр Дуфте гордо вышагивал, направляясь в штатский мир носителей галстуков, в мир кабаков с женской прислугой. Все штатские представлялись ему приодетыми пещерными людьми. Настоящий человек начинался с унтер-офицера.

Вахмистр Дуфте заметил пещерную девушку в темно-красном платье, которая стояла у забора казармы, видимо, не в слишком веселом настроении. Да и с чего бы ей было веселиться? Ведь перед ней был Бюднер — позорище эскадрона, урод, а не солдат. Дуфте выходил в штатский мир, чтоб пастись. И теперь он жадно оглядывал лицо Лилиан. При этом оно немного прояснилось. Лилиан была одним из тех цветков на лугах человечества, которые глядят на пасущегося осла до тех пор, пока он мимоходом не лизнет их шершавым языком и не сожрет.

Вахмистра Дуфте осенила пронзительная фельдфебельская мысль. Он остановился перед парочкой, разделенной проволочной сеткой забора. Холщовые рабочие штаны Станислауса затрепетали на ногах, сведенных стремительной судорогой приветственной стойки. Рука взметнулась к пилотке. Он замер, притиснув ладони по швам, так как вахмистр Дуфте соблаговолил заговорить с ним во внеслужебное время запросто, как с хорошим знакомым. Станислаус ощутил даже гордость — пусть Лилиан видит, что он не из последних в своей казарме. Во всяком случае, она может убедиться в том, что он занимает определенное место в сознании великих вахмистров, выдающихся военных деятелей. Лилиан смотрела на вахмистра эскадрона как на ангела, слетевшего с небес. Дуфте заговорил менее строго, чем обычно:

— Бюднер, принесите-ка пачку сигарет из лавки! Бегом марш!

Станислаус не слишком надеялся на дружелюбный разговор с Дуфте, поэтому и не испытал ни особого гнева, ни испуга. Приказ проник в его сознание, опрокинул крохотную надежду и привел в движение его ноги. Он побежал. Пачку сигарет для вахмистра Дуфте. Пачку сигарет для… А какие он курит? «Экштайн»? Или «Оверштольц»? Лучше уж взять дорогие «Оверштольц». А то за «Экштайн» Дуфте чего доброго обидится, изругает его в присутствии Лилиан и заставит второй раз бежать в лавку, обменивать. Станислаус попросил «Оверштольц». Получил и задумался над новой проблемой. Сказать, чтобы записали на вахмистра Дуфте? Он ведь и это может принять за оскорбление. И Станислаус заплатил за «Оверштольц», которых никогда не купил бы для себя.

От лавки до забора всего несколько сот метров. Станислаус мчался со всех ног туда и обратно, ведь это время он отнимал от вечера, посвященного Лилиан. По пути он проверял подворотничок, выскакивавший из-за ворота рабочей куртки. Нельзя же появиться перед Лилиан и вахмистром этаким остолопом с вылезшим наружу подворотничком.

Он мог бы спокойно вытянуть не только подворотничок, но и нижнюю сорочку из брюк, потому что у забора уже никого не было. Неужели и Лилиан тоже ушла? Да, и Лилиан тоже. Разве она приехала не для того, чтобы навестить его? Его, Станислауса, кого она любила, с кем обручилась? Позорище эскадрона Станислаус Бюднер уставился на пачку «Оверштольц», потом уже совсем бесцельно — на улицу. Он увидел солдата, который шел в город с двумя девушками. Этот солдат блаженствовал от избытка девичьей любви. Он был как тот богач в библии, которого согревали два плаща, и он не думал о бедняке, не имевшем ни одного. На мгновение Станислаус опять стал ребенком и ждал невозможного и верил во все. Разве не бывало так, что брат или сестра посылали его под каким-нибудь предлогом в дом? А когда он возвращался, они прятались, а потом выскакивали, смеясь, когда видели, что он уже собрался расплакаться. О бедный, ребячливый Станислаус, теперь ты можешь плакать слезами крупнее стеклянных елочных шаров — все равно никто не придет!

Станислаус поплелся в казарму. Он шел согнувшись и, казалось, хромал. Он был совершенно раздавлен.

4

Станислаус ищет свободы, его товарищ Вайсблат увлекает его на снежные вершины духа, и оттуда он взирает на топи обыденной жизни.

Много лет прошло с тех пор, как Станислаус стал пекарем из склонности к ватрушкам и пирожкам со сливами. Склонность исчезла, а пекарем он остался. Ему пришлось учиться и стать пекарем во что бы то ни стало: так уж было решено, и записано на особом листе бумаги, и скреплено подписями многих лиц.

Позднее Станислаус из склонности к девице Лилиан Пешель пошел в солдаты. Эта склонность исчезла в один воскресный вечер у казарменной ограды. Но снова он вынужден оставаться тем, кем уже стал. И это было также решено и записано на листе бумаги, скрепленном многими подписями, в том числе и его собственной. И этот договор грозил ему не более не менее, как смертью в том случае, если бы он вздумал отказаться от ремесла, потому что уже утратил ту склонность, которая привела к нему. А если он останется верен этому ремеслу, которое выбрал из любви к Лилиан, что тогда? Разве это обеспечит ему хорошую и вечную жизнь?

— Да что же это, черт возьми, разве человек не свободен? — Так закричал Станислаус, лежа на своей койке, уставившись в потолок казармы… Видимо, потолок был побелен совсем недавно. Потому что, как известно, только свежая известь способна, попадая в глаза, так раздражать их, что текут слезы. Впрочем, нет, потолок в казарме белили в последний раз два года назад. Но вот лежит новобранец Станислаус Бюднер, он уставился в потолок, и из глаз его текут слезы.

А в другом углу того же помещения лежит на койке, скрытый рядом шкафчиков, другой новобранец. Никто не хотел занимать койку в этом полутемном углу. Она досталась тому, кто пришел последним и уже поздно вечером выбирал себе койку. Этим новобранцем был Вайсблат.

В нынешний воскресный вечер Вайсблат вышел из казармы и, неуклюже вышагивая длинными ногами, поплелся на пастуший холм — голую травянистую высоту за казармой. На пастушьем холме проводили тактические полевые занятия с новобранцами. Неужели Вайсблат был таким вдохновенно-прилежным солдатом, что даже в воскресенье стремился к этому клочку земли, пропитанному потом новобранцев? Отнюдь нет, ведь на этом лобном месте, пожалуй, ни над кем так жестоко не измывались, как именно над ним. Но он там назначил свиданье цветку. То был цветок жесткого овечьего клевера, белый в середине и чуть розоватый по краям. Накануне во время занятий Вайсблат свалился на землю рядом с этим цветком; изможденный, теряющий последние надежды на то, что вынесет новые испытания, он поклялся цветку: «Если я выживу, я спасу тебя от солдатских сапог, от пасущихся коней».

Вайсблат выжил. Прошло и ощущение полной изможденности. Как же он мог нарушить слово, данное цветку?

Он выкопал его и вносил в ворота казармы как раз в то самое время, когда Станислаусу еще казалось, что Лилиан приехала к нему. И вот цветок стоит в кружке у сумрачной койки Вайсблата. Он смотрит на цветок, и ему кажется, что и тот смотрит на него. Двое спасенных смотрят друг на друга. Спасены, но надолго ли? Мир вокруг них соткан из прохудившейся ткани. Во все его прорехи заглядывает смерть. Значит, нужно только представить себе, что смерть желанна. И тогда уже все будет хорошо.

Когда Вайсблат додумался до этого, он услышал рыдание. Оно донеслось с койки Станислауса. Но Вайсблат не признавал утешений. Он считал их нелепой чепухой. Каждому человеку приходится тащить свою долю земных невзгод.

К шести часам вечера новобранец Станислаус Бюднер сполз со своей койки, чтобы снова начать земное существование. Он утер последние следы влаги, оросившей его глаза, и достал из своего шкафчика чернила и папку с почтовой бумагой, на которой значилось: «Горячий привет родине». Это были листки тисненой бумаги и желтые конверты с лиловой подкладкой. Нужно изготовить прощальное письмо к Лилиан: потребовать, чтобы она сняла его кольцо и не смела больше даже упоминать его имя. Станислаус написал несколько вариантов письма, и ни один, по его мнению, не соответствовал величию его решения. Потом из письма начало возникать стихотворение, и когда первые рифмованные строки легли на желтую тисненую бумагу, Станислаус почувствовал облегчение и успокоение. Эта легкомысленная девчонка Лилиан после смерти будет всеми забыта, умрет вдовой неизвестного фельдфебеля, а стихи поэта Станислауса Бюднера впоследствии будут обнаружены. «Как нам сообщили, только недавно обнаружена рукопись с неизвестным стихотворением поэта Станислауса Бюднера, которое посвящено прощанию с девушкой. Это творение пронизано подлинным поэтическим очарованием» и т. п. и т. д. Так или в этом роде напишут тогда в газетах.

Стихотворение Станислауса лежало в толстом желтом конверте, а рядом с ним — строго по линейке выровненные сорочки и кальсоны, под ними — полка со стаканчиком для повидла и кусочка маргарина — порция новобранца. Письмо получалось очень значительным и пухлым. Впрочем, Станислаус адресовал его не Лилиан, а папаше Пешелю. «Мой дорогой Пауль Пондерабилус! Вот она перед тобой, судьба поэта. Это ты произвел на свет сию дочь, ставшую горьким страданием для поэта. Передай Лилиан это стихотворение и знай, что между мною и ею все кончено навеки. Твой коллега в поэзии Лиро Лиринг».

Станислаус заметил, что его товарищ, новобранец Вайсблат, лежит на своей койке с видом величавого спокойствия.

— Да, да, твои семейные дела в порядке. Вот и полеживаешь здесь, думая о том, как приятно всё там дома.

— Я родился на свет, видимо, уже заранее обреченным на одиночество, — ответил Вайсблат.

Станислаус присел на край его койки.

— Значит, и тебе нелегко приходится в жизни? Значит, и у тебя есть своя ноша?

Вайсблат развернул в общих чертах схему великого одиночества, которое обволакивает человека, едва лишь он покинет чрево матери.

— Они ласкают тебя и пеленают, а в действительности они любят лишь самих себя и то, что из них самих вышло.

Станислаус кивнул, соглашаясь, и попытался вслед за Вайсблатом взобраться на снежные вершины человеческого одиночества. Приятно с такой высоты взирать на долины страстей. Там внизу среди копошившихся блохоподобных существ находилась и некая Лилиан Пешель: и право же, она не была самой преступной из тех, кто согрешил против духа человечности.

Вайсблат излагал свои взгляды и теории о том, что в мире можно достичь удовлетворения жизнью, только если принять страдание и считать смерть желанной. При этом он все время лежал. Все мудрецы поучали только лежа, потому что каждый шаг есть лишняя дань жизни, деятельной и несущей страдания. Но зато он выкурил по меньшей мере пятнадцать сигарет. Это были «Амарилла», по шестнадцати с половиной пфеннигов штука. Он курил не больше половины от каждой, а окурок тушил в коробке из-под сардин, морщась от отвращения. Потом он стал приводить суждения других великих ученых, которые разделяли его мнение о несостоятельности жизни.

Станислаус жадно впитывал эти утешения, как промокательная бумага впитывает чернила.

— Пусть бог благословит твою мудрость, но ты, видно, ни разу не встречал в этом недопеченном мире девушки.

Вайсблат скривил рот так, словно укусил кислый помидор. Потом зажег новую сигарету, втянул голубой дым. И Станислаус услышал историю первой любви Вайсблата.

Иоганнес Вайсблат в двадцать лет был студентом юридического факультета и изучал законы. Есть люди, изучающие на рынках мира беззаконие, неправый произвол, но он, Вайсблат, изучал законы и для этого посещал университет. Так угодно было его отцу — фабриканту и изобретателю пемзобетона. Сколько денег должна расходовать солидная фирма, чтобы все было законно? Вайсблат-отец знал, зачем он велел сыну изучать законы.

В двадцать лет Вайсблат влюбился в сорокалетнюю женщину. Она была женой небогатого помещика, ровесницей и подругой его матери и его крестной. Ее звали Элли, но она писала в конце своего имени «игрек» и требовала, чтобы его произносили, как «ю». У нее был очень трудный характер.

— Как ты меня окликнул — Элли или Эллю? — могла она спросить своего мужа помещика.

— Я крикнул — Элли!

— В таком случае позволь уж мне не отвечать, так как я не состою у тебя в батрачках.

Минуту спустя он окликал ее «Эллю» и спрашивал:

— Ты купила за один день три шляпки. Ты сама этого хотела или так получилось вследствие ошибки твоей шляпницы?

Она отвечала ему резко, в тоне великосветской дамы:

— Если уж ты, любезнейший, интересуешься такими мелочами, то сперва ответь мне сам: разве я виновата, что вынуждена жить вблизи провинциального городка, в котором есть лишь совершенно несостоятельные шляпницы?

— Извини, — говорил он, — я просто хотел услышать твой голос.

Любовь Вайсблата к Эллю Маутенбринк была подобна грозе. Именно в это время он выпустил в небольшом издательстве за собственный счет, вернее, за счет владельца фабрики пемзобетона, первую книжку своих стихотворений. То были туманные, загадочные стихи, казалось написанные бледной лимфой. Одно из них — любовное послание — звучало так:

Твой зыбкий шаг, и мочка уха,

И запах пота твоего,

И промежутки между пальцами.

Росою нежной капельки слюны.

О волосы твоих подмышек — пух трепетный

Моей души…

Именно это стихотворение обратило на себя особое внимание некоторых дам из круга знакомых фабриканта пемзобетона. Начали поступать приглашения на имя поэта Иоганнеса Вайсблата. Несколько каникулярных дней он провел в поместье Маутенбринков. Так как в ту пору лошадь была для Вайсблата совершенно неведомым существом, не менее сложным, чем локомотив, то он не ездил на верховые прогулки с Эллю Маутенбринк, а она вывозила его кататься в двухколесном элегантном шарабане на резиновом ходу. Она правила и поэтому надевала для прогулок плотно облегающее платье и плоский цилиндр.

Вайсблат раньше только читал о подобных катаньях. Он смущался и молчал. Однажды в лесу она как бы нечаянно прикоснулась к его бедру кнутовищем и спросила:

— Простите, может быть, я спрашиваю слишком прямолинейно, но скажите, когда вы писали это стихотворение, вы имели в виду какую-нибудь определенную женщину?

Иоганнес знал, о каком стихотворении идет речь. Нет, он не имел никого в виду. Это стихотворение слетело к нему однажды утром, когда он, лежа в постели, размышлял о любви.

Она вздохнула.

— Держу пари, что если бы вы это хоть раз действительно испытали, то появились бы еще более глубокие стихи, — сказала она.

Вайсблат вздохнул. Он был слишком начитан и боялся сифилиса.

И этот день стал для Вайсблата началом слепой, извращенной любви. Они лежали вдвоем на лужайке в лесу. Она жадно стала его раздевать, говорила, что хочет только поглядеть, есть ли у него еще та очаровательная коричневая родинка на ляжке, которой она любовалась еще тогда, когда несла его, младенца, на белой подушке в церковь крестить.

Он вернулся домой весь искусанный, изнасилованный и решил, что уедет в Африку или покончит с собой. Он никогда не представлял себе, что любовь может быть такою. Но она не оставляла ему времени ни на самоубийство, ни на побег в Африку. В те дни он написал несколько стихотворений, одно другого отчаянней и печальней. Но она не давала ему покоя, не позволяла передохнуть; она врывалась в его комнату, лгала его матери, обманывала своего мужа.

Потом все открылось. То был омерзительный день, когда ее муж Маутенбринк застал их в сарае на сене. Она умела подыскивать самые диковинные ложа для их встреч. Вайсблат не понимал, что происходит. Эллю Маутенбринк и не подумала признаться в том, что это она его совратила. Напротив, она во всем винила только его. Первоначально он и сам принял на себя вину — так поступали все благородные кавалеры, о которых ему приходилось читать. Но когда Маутенбринк во всеуслышание пригрозил, что убьет его, и действительно, приобретя разрешение на оружие, купил пистолет, Иоганнес Вайсблат рассказал всю правду своей матери. Между семьями Маутенбринков и Вайсблатов нарастала жестокая вражда, и тогда-то произошло самое чудовищное. Вайсблат внезапно полюбил Элли Маутенбринк. Он даже изменил начертание своего имени и вместо «Иоганнес» стал подписываться «Иоганнис». Этим «и» в концевом слоге он как бы молча поддерживал ее «игрек» и тайно с нею обручался. После двух месяцев разлуки он чувствовал, что ему и впрямь чего-то недостает. Он написал письмо. Она загорелась, как скирда соломы, — ее ответ пылал страстью, она звала его к себе.

Он ждал ее в парке поместья, расхаживая взад и вперед по аллее. Она писала, что ему нечего опасаться, так как муж в отъезде. Вайсблат пришел с букетом ландышей и, предвкушая наслаждение, глубоко засовывал свой тонкий нос между белыми душистыми цветками. Обогнув кустарник, он увидел перед собой не Эллю, а Маутенбринка. Помещик Карл Маутенбринк выстрелил дважды. Вайсблат рухнул на клумбу анютиных глазок, однако несколько минут спустя убедился в том, что жив. Его сразил испуг. Друг его отца, видимо, намеренно промахнулся.

У выхода из парка кто-то сзади вцепился в Вайсблата. То был отец.

— Неужели мне сужден такой позор? — Вайсблат-отец был бледен, и его щеки дрожали. Он вышел из дома помещика, где вместе с Эллю Маутенбринк сидел у окна гостиной, наблюдая, как его отпрыск разгуливает, нюхая ландыши. Он прислушивался к пистолетным выстрелам друга, дрожа от страха за сына.

— Тебя следует выпороть, — кричал он.

— Поступайте, как сочтете необходимым, — гордо ответил отцу побледневший Вайсблат. И с тех пор он уже никогда не обращался к отцу на «ты», впервые взобравшись на одну из вершин своей философии.

Но что же все-таки произошло? Помещик Маутенбринк основательно поколотил жену, и после этого она стала покорна и послушна ему во всем.

Она не возражала против того, чтобы ее любовь продали. Дела в поместье Маутенбринка шли из рук вон плохо. Нужны были деньги, и Маутенбринк получил беспроцентную ссуду от своего друга и собутыльника Вайсблата-старшего, владельца фабрики пемзобетона, который тем самым рассчитывал покрыть любовные грехи своего незадачливого сына-поэта.

Такова была история первой любви Вайсблата.

Он искал утешения. Однажды вечером, когда он печально сидел на скамье городского парка, к нему запросто подсела девушка. Она очень сочувствовала его печали. Вайсблат был растроган. Он позволил себя утешать и, вернувшись в тот вечер домой, сочинил оду, прославлявшую «Незнакомку». Девушка нуждалась в помощи и попросила у Вайсблата десять марок для больной матери. На следующий день он послал ей еще пятьдесят марок. За одну только ночь ее образ стал для него почти что ликом святой девы. К сожалению, ее имя было Нелли, а он так охотно называл бы ее Марией.

Однако и эта любовь оказалась для Вайсблата древом, несущим гнилые плоды. Уже через несколько недель они свалились ему на голову. Нелли потащила его в парк, на площадь аттракционов. Там в суматохе она куда-то исчезла. Потом он увидел ее на качелях. Она взлетала в невообразимо пестром челноке: ему было страшно за нее, и он стоял с беспомощно повисшими руками рядом с визгливой шарманкой. Через мгновение он услышал свист и гогот толпы; освистывали его Нелли. Женщины отворачивались и плевали. Все выше и выше взлетал челнок качелей, и теперь уже и Вайсблат заметил, что у Нелли под юбкой ничего не надето и всем взглядам открыты ее ноги и живот. Полицейский приказал остановить качели. Татуированный хозяин качелей обратился к Вайсблату, который беспомощно цеплялся за шарманку, выводившую: «О Гаваи, о Гаваи, острова моей мечты».

— Это ваша девчонка? — спросил владыка качелей. — Если ваша, так надавайте ей хорошенько по шее.

Вайсблат был возмущен. С чего это он станет бить Нелли? Разве и сам он частенько не забывал, например, надеть носок? Ему уже не раз случалось приходить на лекции в одном носке. Нелли снимали с качелей какие-то парни, которые шумно и торжественно потащили ее с ярко освещенной площади в темные аллеи парка. Вайсблату пришлось наблюдать, как парень, посадивший Нелли к себе на плечи, грубыми руками ощупывал ее белые ляжки. В эту ночь Вайсблат отыскал в энциклопедии слово «проститутка» и размышлял о том, что, может быть, он и впрямь имел дело именно с такой особой.

Потом Вайсблат перестал учиться. Он чувствовал, что призван стать профессиональным писателем, чтобы исправить мир. Он снял меблированную комнату и принялся писать свой первый большой роман «Можно ли торговать любовью?». Вероятно, он умер бы с голоду из-за своей гордости и философии, если бы ему тайком не помогала мать. Она дала деньги на печатание романа и позаботилась, чтобы он попал в руки тем, о ком был написан, — семейству Маутенбринков.

5

Станислауса заставляют молиться окурку, он знакомится с отцом сверхчеловеков и отрекается от женщин.

Слушая рассказ Вайсблата об истории его любви, Станислаус забыл то горе, которое ему причинила Лилиан. Потом Вайсблат достал из своего шкафчика книгу.

— Вот почитай о том, каковы женщины. Так или иначе, а все сбиваются с пути.

Станислаус даже поклонился ему, исполненный благодарности, и уже собирался рассказать новому другу, настоящему поэту, историю своей любви, когда вошел Роллинг. На обратном пути с вокзала он обогнул центр города, избегая освещенных улиц.

— Не хотелось встречать еще одного унтер-офицера; этого я не смог бы уже переварить, — сказал он и швырнул пилотку на кровать.

Один за другим в комнату № 18 возвращались новобранцы, как вороны, слетающиеся на ночлег. Долговязый Иогансон вытряхнул на стол по меньшей мере двадцать булок и принялся уплетать одну за другой.

— Раньше я никогда не ел их без масла, никогда бы так не стал есть, а вот теперь ем как придется. Вот оно как.

Потом пришел Крафтчек. От него пахло ладаном. Роллинг заткнул нос.

— Вонь хуже, чем в борделе.

— Ну конечно же, тебе, евангелисту, приятнее нюхать смрад дьявола, чем благовоние мадонны, — сказал Крафтчек. Он ходил к вечерней мессе побеседовать со своим богом. Он сел, достал открытку и стал писать жене, которая вместо него хозяйничала в лавке. На открытке была изображена улыбающаяся богородица. Святая дева расставила руки так, как делают женщины, когда перематывают шерсть.

Последним пришел Маршнер. Он жевал окурок сигары и шатался. Комната наполнилась гоготаньем. Вайсблат отвернулся к стене:

— Прискакал, сатана!

Маршнер снял портупею и швырнул ее на койку.

— Ио-хо-хо, вот был денек! Эх вы, жалкие казарменные черви.

— Чем он такой особенный, этот день? — проворчал Роллинг.

Маршнер подмигнул ему и утер ладонью жирное лицо.

— Если я говорю: вот был денек — значит, был денек, и ты тотчас же заткнешься, когда узнаешь, что мы с нашим вахмистром… с нашим господином вахмистром вместе выпивали, прошу иметь в виду.

Роллинг щелкнул каблуками и иронически поклонился. Маршнер сел на табуретку, далеко протянув ноги.

— Можете смеяться сколько влезет. Потом вам будет не до смеха. Вот увидите… настанет скоро времечко… — Маршнеру неудержимо хотелось говорить. Его никто не слушал, но он продолжал рассказывать, обращаясь к печке:

— И чего только не случается, братец, в жизни, прошу иметь в виду. Вот сидит себе господин вахмистр в кафе со своей супругой, или невестой, или кто там она такая. И вот входит наш брат в это кафе. Входит и, конечно, ведет себя как полагается: становится по стойке смирно, приветствует, прошу иметь в виду. Потом я иду дальше, ищу себе место. И вдруг господин вахмистр меня подзывает. Наш брат, конечно, ко всему готов: а что если прорешка не застегнута и сейчас тебя посреди кафе начнут драить как следует? Стоишь себе и думаешь: упаси боже, и косишься одним глазом на штаны, но господин вахмистр ласков, как солнце; «Садитесь», говорит он. Тут уж, конечно, приходится садиться, и тебе оказывают честь, прошу иметь в виду, сажают рядом с супругой, или женой, или кто там она такая. Господин вахмистр уже достаточно веселы, и их супруга тоже не очень ломаются, вижу, они под столом друг дружке ноги тискают. И тут же господин вахмистр в присутствии своей красавицы жены изволит сказать: «Маршнер, вы мой самый лучший новобранец. Вы уже где-нибудь проходили воинское обучение?» И тогда я рассказываю ему, что проходил в штурмовиках и что участвовал даже в ночи длинных ножей,[8]Ночь длинных ножей — 30 июня 1934 г., когда в течение одной ночи гитлеровцы убили несколько десятков тысяч человек не только антифашистов, но и своих приверженцев, подозреваемых в недовольстве режимом Гитлера. — Прим. ред. прошу иметь в виду. И мы выпиваем по такому поводу, и эта особа, которая с вахмистром, тоже выпивает: сначала одну рюмку мятной, потом другую, а потом еще яичного ликеру. И они меня уже совсем не стесняются, прямо как близкого друга, и сидят, взявшись за ручки. А потом наш уважаемый господин вахмистр даже начинают сами подпевать музыкантам: «Лора, Лора, Лора, Лорхен, мой свет, хороши девчонки в восемнадцать лет…» И я, разумеется, подпеваю, как положено, прошу иметь в виду. И тут господин вахмистр и его спутница берутся под руки и начинают сидя приплясывать. И мне была оказана честь, и сам господин вахмистр самолично взяли меня под руку. И мы выпили еще по одной, и тут господин вахмистр были уже малость навеселе и сказали, что «вот никогда я не надеялся, что встречу своего брата штурмовика в этой пустыне», и тут же господин вахмистр публично поблагодарили меня, что вроде как бы я их пригласил, а я сразу же сказал, что заплачу за всю выпивку сам, хотя бы до утра здесь сидеть. После этого стало еще веселее. Господин вахмистр и его супруга стали чувствовать себя со мной совсем интимно, вполне по-семейному. Он ее обнимает и даже засовывает ей язык в ухо. У этих господ свои повадки, прошу иметь в виду. А его супруга тоже уже не стесняется. Целует его почем зря. И потом он велит, чтобы она и меня поцеловала, потому как я их угощаю, и она меня действительно поцеловала. И вот, видите, я здесь, поцелованный самой госпожой вахмистершей, принятый высшим обществом… — Роллинг приподнялся на койке и схватился за кружку, наполненную кофе.

— Заткни свою поганую пасть, чертов кулак!

Станислаусу казалось, что его распяли и еще ковыряют палкой в ранах. Ревностный железнодорожник Богдан напустился на Маршнера. Пусть этот хвастун немедленно ляжет спать. С минуты на минуту может появиться дежурный офицер, чтобы осмотреть комнату и принять рапорт. Станислаус спохватился: ведь это он дневальный — и стал торопливо проверять, высыпана ли зола из печки. Потом начал протирать тряпкой Гитлера. Портрет куцеусого Адольфа висел между окнами. На нем не должно быть ни пылинки. Маршнер раздевался, толкаясь о железные стойки двухэтажных коек. Он толкнул Крафтчека, погруженного в вечернюю молитву, и тот пнул его ногой. А Маршнер, в кальсонах, в торчащей бугром сорочке, пытался погрозить кулаком, но зашатался и схватился за стойку.

— Смейтесь, смейтесь, придет еще времечко, прошу иметь в виду.

Он тряс койку, как медведь трясет прутья клетки. Станислаус, дневальный, подталкивал Маршнера к постели. Вонниг хохотал и спрашивал:

— Ты что же, пил с вахмистром на брудершафт?

Маршнер отрыгнул.

— Что там брудершафт, это, брат, самое маленькое. Он меня потом просил и даже умолял обеспечить ему комнату в гостинице для него и для его уважаемой супруги. Я был у них за квартирьера. Достал комнату с двумя постелями, ванной — и все за мой счет, прошу иметь в виду.

Коричневая кофейная жижа окатила голову Маршнера. Роллинг отставил пустую кружку и повернулся к стене. Маршнер, опираясь на Станислауса, взбирался на койку.

— Что это, кофе или бурда какая-то? Я подам жалобу. Господин вахмистр будут очень довольны, прошу иметь в виду.

Вонниг хохотал. В комнату ворвался офицер. Его сопровождали унтер-офицер и эскадронный писарь. Станислаус отрапортовал. Молоденький лейтенант Цертлинг, заложив руки за спину, расхаживал по комнате так, словно искал грибы. Он велел писарю проверить, не осталась ли в печке зола. Но там уже было все в порядке. Лейтенант шагал по проходу между койками. Он поднял край одеяла Маршнера, чтобы проверить, чистые ли у него ноги. Станислаус вспотел от страха. Неужто ему еще придется мыть ноги Маршнеру? Лейтенант поморщился. С другого конца постели доносилось бормотание Маршнера:

— Более просторных кроватей нет во всем отеле, рад стараться, господин старший вахмистр, прошу иметь в виду.

Лейтенант смотрел на хрипло лопотавшего во сне Маршнера и заметил кофейные пятна на его сорочке.

— С-свинья! — прошипел он.

Ротный писарь сделал пометку. Внезапно лейтенант наклонился: он наступил на что-то. То был окурок сигары Маршнера. Вот когда на Станислауса обрушилась гроза. Ему было приказано лечь и подползти к окурку. Он должен был прямо над ним пятьдесят раз выжиматься на руках и пятьдесят раз поклониться, не сгибая колен, и все это делать, не спуская глаз с изжеванного окурка.

— А теперь вы его видите? Еще тридцать раз выжаться, чтобы улучшить зрение! — Ротный писарь продолжал что-то записывать.

Они ушли, а Станислаус все еще продолжал выжиматься. Голос Роллинга с верхней койки прозвучал как божий глас с небес.

— Он ушел!

Станислаус еще несколько минут оставался лежать ничком и размышлял о своей жизни.

Один за другим ползли тусклые казарменные дни. Настала зима. Однажды утром пронзительный свист прервал чудесный сон. Станислаусу приснилась Марлен. Она была его первой, его лучшей любовью. Солдаты, разбуженные унтер-офицерским свистком, вскакивали с постелей: в комнате было холодно и сыро. Они хлебали коричневую жижу ячменного кофе из котелков, размазывали жалкие пятна маргарина по темному черствому хлебу.

Потом начиналось то, что почему-то называли службой. Налево! Направо! Кругом! Левое плечо вперед, бегом марш! Правое плечо вперед, бегом марш! Бесконечные, утомительные упражнения в прицеливании. Ружейные приемы. Солдаты монотонно бормотали заученные наизусть отрывки из боевого устава и смотрели на галок, летавших над крышей казармы. Заучивали и наизусть перечисляли части винтовки и пулемета. Чистили оружие, каждый день снова и снова чистили оружие. Чистили мундиры, проверяя все швы, натирали до блеска ремни и сапоги. И, наконец, чистили коней. Прикасаясь к лошадям, они ощущали живое тело. В конской шерсти скрывались последние остатки жизни, сохранившиеся в казарменной пустыне. Когда наступала пора любви, кобылы становились упрямыми, а жеребцы дичали. Им нельзя было запретить любовь. С ними считались. Следили только, чтобы они не повредили себе, не поранились. Лошади были дороги, а люди дешевы.

В те редкие вечера, когда у Станислауса не бывало внеочередных нарядов по конюшне, он находил утешение, читая тоненькую книжонку, данную ему Вайсблатом в то знаменательное воскресенье. На первой странице книги был изображен автор. Человек с покатым лбом и густыми косматыми волосами. Из-под лохматых бровей сверкали глаза сумасшедшего. На рот нависали волнистые усы. Станислаус был убежден, что, садясь пить кофе, этот человек сосал его через усы. Его звали Фридрих Ницше. Он выглядел бы полубогом, если бы не пиджак в мелкую клетку. Фридрих Ницше описывал в этой книжке жизнь человека, который ушел в горы и там десять лет наслаждался своим духом и своим одиночеством. Потом человек спустился с гор и снова пришел к людям. И трудно себе представить — но за это время он стал более мудрым, чем сам Иисус Христос. Где бы он ни появлялся, он так и рассыпал толпам свои поучения: «Глядите! Я устал от мудрости, как пчела, которая собрала слишком много меда. Мне нужны руки простертые, чтобы черпали мудрость» — так странно выражался этот поэт.

Станислаус простирал обе руки — подавайте мудрость! Он читал, морща лоб, но некоторых мест так и не понял. Он стал подозревать, что эти места мог понять только сам Фридрих Ницше, потому что он был отцом сверхчеловеков.

Однако Станислаус находил и такие отрывки и поучения, которые воспринимались легко, как мед. Фридрих Ницше, словно пчела, заполнял соты его мозга медовыми испражнениями. «В женщине все загадка, но все загадки в женщине имеют одно решение — беременность». Да-да, этот Фридрих знал толк! Станислаус не мог себе простить, что не сделал ребенка Лилиан. С малышом на руках ей было бы не так легко охотиться за вахмистрами. И Фридрих Ницше поучал: «Счастье мужчины означает: я хочу. Счастье женщины означает: он хочет». И это помогло Станислаусу понять, в чем он ошибался. Всегда было так, что Лилиан хотела, а он только уступал.

— Мы не пойдем сегодня в кафе, я буду писать стихи, — говорил Станислаус.

— Пошли в кафе, я хочу потанцевать, — заявляла Лилиан и поглаживала его мизинцем. И они шли в кафе.