Онлайн чтение книги

Дьявольские повести

Безымянная история

1

Ни дьявольская, ни серафическая, а просто… безымянная.

В последние годы восемнадцатого столетия, предшествовавшие Французской революции, в одном из городков Форе[391]Область в дореволюционной Франции. у подножия Севенн некий капуцин произносил проповедь между обедней и вечерней. Было первое воскресенье поста. В церковь искоса проникали лучи дня, затененного к тому же тенью гор, которые обстали, более того, сжимают этот странный городок и, неожиданно вырастая из-под стен последних домов, кажутся боками некой чаши, куда чьей-то рукой брошены здания городка. По этой примечательной особенности читатель, может быть, узнает ***. Эти горы представляли собой как бы перевернутый конус. Спускаться с них в городок приходилось по крутой, хотя и кругообразной, дороге, которая, скручиваясь штопором, как бы образовывала над городком несколько терасс, повисших на разных этажах. Жители этой бездны несомненно испытывали нечто вроде тревожной робости бедной мошки, которая свалилась в немыслимо глубокий для нее стакан и, вымочив крылышки, бессильна выбраться из хрустальной пропасти. Трудно представить себе что-либо печальней этого городка, несмотря на изумрудно-зеленый пояс лесистых гор, окружающих его, и речки, журчащие со всех сторон и подобные серебряному бульону из-за кишащих в них туч форели: ее там столько, что хоть руками бери… Провидение, действуя из наивысших соображений, соизволило, чтобы человек любил родную землю, как любят мать, даже если та недостойна любви. Без этого нельзя понять, как широкогрудые мужчины, которые не могут жить без свежего воздуха, горизонта, простора, соглашались оставаться замурованными в узком овале гор, где они на ходу постоянно наступали друг другу на ноги — настолько тесно там было всему живому; а то, что они даже не пытались подняться выше, чтобы надышаться всласть, невольно наводило на мысль о живших под землей углекопах или об узниках старинных монастырей, которые долгими годами молились в поглотивших их темных in расе. Что до меня, я прожил здесь месяц на манер поверженного титана[392] Титаны (миф., часто отождествляются с гигантами) — боги старшего поколения, восставшие против олимпийцев и погребенные последними под обломками гор. физически испытывая ощущение рухнувших на меня невыносимо тяжелых гор, и, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что они до сих пор давят мне на сердце.[393]Воспоминание о поездке Барбе д'Оревильи в Бурж-Аржанталь (департамент Луара) в 1841 г. Почерневший уже от времени, потому что тамошние дома — весьма старинной постройки, этот городок, который можно было бы сравнить с рисунком китайской тушью и в котором сохранились кое-какие феодальные руины, выглядел еще чернее — черное на черном — в перпендикулярной тени обставших его гор, похожих на стены крепости, куда испокон века не взбиралось на штурм солнце: они слишком отвесны, чтобы оно могло перемахнуть через них и швырнуть луч в образованную ими дыру. Иногда там темно даже в полдень. Вот где Байрону следовало писать свою «Тьму»,[394] «Тьма» — поэма Байрона (1816 г.). вот куда Рембрандту следовало бросать свои светотени или, вернее, заимствовать их оттуда. В летнюю солнечную погоду жители, вероятно, догадываются, что наверху — вёдро, поглядывая на синь отдушины, сияющей в тысяче футов у них над головой. Но в тот день не синела и отдушина. Она была серой. Низкие тучи легли на нее железной крышкой. В бутылке торчала пробка.

В этот момент все население городка находилось в церкви, суровом храме XIII века, где даже рысьи глаза, если бы такие существовали, не сумели бы прочесть требник зимним вечером, в пору меж волка и собаки, в которой было все-таки больше от первого, чем от второй. Восковые свечи, согласно обычаю, с началом проповеди погасили, и толпа, плотная, как черепицы на кровле, была видна проповеднику не отчетливей, чем он сам, отделенный от нее и вознесенный над нею своей кафедрой. Но хоть видели его плохо, слышали — хорошо. «Капуцин только в хоре гнусавит»[395]Нищенствующий орден капуцинов отличался необразованностью братии и низким качеством проповедей (франц. «говорить как капуцин» значит «гнусавить»). Однако, несмотря на такую оценку капуцинов в целом, эти темные, косноязычные монахи, в отдельности, очень часто весьма ловко обделывали свои делишки. гласила когда-то поговорка. У этого капуцина голос был звонкий и как нельзя более пригодный возвещать самые грозные истины религии, и в этот день он их возвещал. Он проповедовал об аде. Все в этой суровой церкви, куда медленно, волна за волной вползала с каждой минутой все более густая мгла, придавало величественность речи проповедника. Статуи святых, закрытые, как всегда во время поста, драпировками, походили на таинственные белые привидения, застывшие вдоль белых стен, и проповедник, чья почти неразличимая фигура металась на фоне белой колонны, к которой была приставлена кафедра, выглядел одним из таких привидений. Казалось, призрак читает проповедь призракам. Даже его громовый и столь явственно земной голос, который мог принадлежать только живому человеку, производил на таком фоне впечатление гласа небесного. Все это настолько захватывало, внимание было столь глубоким, а молчание столь полным, что, когда проповедник на секунду умолкал, переводя дух, за стенами церкви становилось слышным журчание ключей, просачивавшихся с гор к этому храму вздохов, усугубляя меланхолию его теней меланхолией своих вод.

Разумеется, красноречие человека, говорившего в этот час в этой церкви, во многом определялось тем, что его окружало и что я описал выше. Но кто знает, в чем секрет красноречия? Слушая проповедника, все поникали головой, все души, взметаясь, ловили его голос, раскатывавшийся как гром под потрясенными сводами. Однако две головы не поникли, а, напротив, потянулись к утопавшему в полутьме оратору в отчаянной попытке его разглядеть. Это были две женщины — мать и дочь, которые, видимо, пригласили проповедника оттрапезовать у них вечером после проповеди и которым не терпелось увидеть гостя. Если читатель помнит, в то время во всех приходах королевства проповеди на Великий пост произносились заезжими монахами, принадлежавшими к различным не местным орденам. Как истинный, хоть и не сознающий того, поэт, народ, умеющий всему изобрести прозвище, наградил таких залетных монахов кличкой «Ласточки поста». Так вот, когда одна из таких птичек опускалась в каком-нибудь городке или городишке, ей помогали в одном из лучших местных домов. В провинции, где жизнь нестерпимо монотонна, богатые и набожные семьи испытывали живой интерес к каждому такому проповеднику, ежегодно приносившему с собой очарование неизвестности и аромат далеких стран, который так любят вдыхать прозябающие в одиночестве души. Вполне вероятно, что самые непостижимые случаи совращения, о которых могла бы поведать история человеческих страстей, совершены путешественниками, которые сделали для этого только одно — откуда-то приехали, что и было в них самого соблазнительного… Суровый капуцин, который рассуждал в тот день об аде с энергией, напоминавшей неукротимого Бридена[396] Бриден, Жак (1701–1767) — знаменитый проповедник. был, казалось, рожден на свет только затем, чтобы насаждать в душах страх божий, и он, равно как обе желавшие повидаться с ним женщины, не знал, что в их-то сердцах он и оставит столь красочно описанный им ад.

Однако в тот вечер обе женщины обманулись в своем скромном провинциальном любопытстве. Выйдя из церкви, они обменялись всего лишь одним замечанием о грозном проповеднике грозного догмата: да, оратор наделен талантом, и притом немалым. Никогда, признались они, выходя из церкви и закутываясь в шубы, им не доводилось слышать лучшей проповеди в начале поста. Они были набожны и, употребляя расхожее выражение, ангельски богобоязненны. Звали их г-жа и м-ль де Фержоль. Домой они вернулись весьма возбужденные. В прошлые годы им не раз приходилось видеть и привечать у себя разных проповедников — генофевитов, премонстрантов, доминиканцев и эдистов, но никогда — капуцина. Да, ни одного члена этого основанного Святым Франциском Ассизским[397] Святой Франциск Ассизский (1182–1226) — основатель нищенствующего ордена францисканцев, прозванных капуцинами по сходству с капуцином (настурцией), цветком, форму которого напоминали длинные капюшоны монахов. нищенствующего ордена, одеяние которого — а одежда всегда более или менее интересует женщин — так поэтично и живописно. Мать, в свое время немало поездившая, нагляделась на них, зато дочь, которой было только шестнадцать лет, знала о капуцинах лишь, что так называется вещица, стоящая на углу камина в столовой и исполняющая роль барометра — барометра старой наивной и очаровательной системы, которая, как столько очаровательных предметов былых времен, больше не существует!

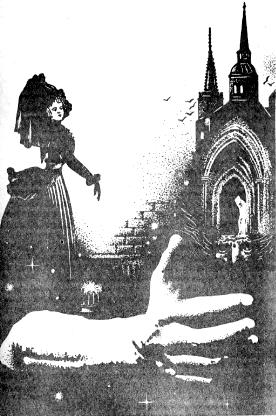

Однако тот, кто велел доложить о себе у входа в столовую, где его ждали к ужину дамы де Фержоль, нисколько не походил на барометр в виде капуцина, раскатывавшего свой капюшон перед дождем и скатывавшего в вёдро. Это был совсем другой тип, нежели веселая фигурка, изобретенная насмешливой фантазией наших отцов. В нашей галльской Франции даже в самые набожные времена немало смеялись над монахами, а уж капуцинами — в особенности. Разве позднее, в уже не столь богобоязненную эпоху, любезный повеса регент не спросил капуцина, называвшего себя «недостойным»: «Чего же ты, черт возьми, достоин, раз не достоин быть даже капуцином?» Восемнадцатый век, который презирал Историю, как Мирабо, и которому История отплатила тем же,[398] Мирабо, человек больших дарований, особенно ораторского, был в то же время беспринципным циником и довольно быстро продался двору, что стало известно после его смерти и за что он, погребенный с величайшими почестями, был посмертно вынесен из Пантеона. как, впрочем, и Мирабо, забыл, что Сикст V,[399] Сикст V (в миру Феличе Перетти) (1521–1590) — папа римский с 1585 г., родившийся близ города Монтальто, был по происхождению простым крестьянином, хотя и не свинопасом, что Барбе д'Оревильи, между прочим, знал. блистательный свинопас из Монтальто, был капуцином и в течение всей своей мирской жизни в песенках и эпиграммах вышучивал капуцинов. Однако тот, кто в описываемый нами вечер предстал дамам де Фержоль, навряд ли послужил бы предметом эпиграммы или куплета. Он был высокого роста, внушительного сложения, и — свет ценит гордость — в глазах его, отнюдь не просивших извинить их владельца за принадлежность к капуцинам, не было и намека на нарочитую смиренность его ордена. В движениях — тоже. Он выглядел так, словно приказывал подать милостыню, протягивая за ней руку. И какую руку! Столь безупречной формы и столь ослепительно белую, что, когда она высовывалась из широкого рукава, всякий сразу изумлялся этой по-королевски прекрасной руке и той властности, с какой она требует подаяния. Это был крепкий, подходивший к середине жизни[400]То есть к 33 годам, возрасту Христа. человек с короткой курчавой бородкой и волосами цвета темной бронзы, как у античного Геракла. Таким, наверно, был еще безвестный тридцатилетний Сикст V. Агата Тузар, старая служанка дам де Фержоль, по уважительному обычаю благочестивых семей, принесла ему в коридор воду, дабы он мог омыть ноги, и ступни его блестели в сандалиях, словно изваянные самим Фидием из мрамора или слоновой кости. Он учтиво поздоровался с дамами, по-восточному скрестив руки на груди, и в ничьих глазах, даже в глазах Вольтера, не заслужил бы презрительной клички «рясоносца», которой награждали в ту пору духовных лиц. Хотя красным кардинальским пуговицам вовеки не суждено было засиять на его рясе, он, казалось, был создан для них. Дамы де Фержоль, составившие себе представление о нем пока что лишь по голосу его, низвергавшемуся с кафедры в церкви, куда тьма вливалась дождем вечерних сумерек, поняли, увидев оратора воочию, что голос составляет одно целое со всей личностью. Шел пост, и этот человек, обреченный на нищету и воздержание, олицетворял этот пост тем более наглядно, что сам его проповедовал; поэтому гостю предложили обязательное в пост угощение — отварную фасоль с оливковым маслом и салат из сельдерея со свеклой, анчоусами, тунцом и маринованными бочоночными устрицами. Гость воздал трапезе должное, но отказался от вина, хотя предложили ему доброе католическое вино — выдержанный «Папский замок». Дамы нашли, что посетитель их, обладая духом и серьезностью, присущими его званию, свободен от нарочитости и ханжества. Когда монах откинул на плечи капюшон, потому что вошел не подняв его, он явил взорам шею римского проконсула и огромный череп, блестящий как зеркало и окаймленный венчиком волос столь же бронзового оттенка и столь же курчавых, что его борода.

Все, что он сказал двум принимавшим его женщинам, было достойно человека, привыкшего к гостеприимству, оказываемому в наизнатнейших домах Христовым нищим, которые чувствовали себя на своем месте в любом обществе и которых религия уравнивала с самыми высокопоставленными особами мира сего. Однако ни у той, ни у другой дамы особой симпатии он не вызвал. По их мнению, ему недоставало простоты и скромности тех великопостных проповедников, которым они давали приют в прошлые годы. Этот — как бы навязывал себя, и с ним было почти тревожно. Почему в его присутствии становилось как-то не по себе? Это не поддавалось объяснению, но в смелом взгляде этого человека и особенно в изгибе рта под усами и бородкой ощущалась какая-то неслыханная и беспокойная дерзость. Похоже, он был одним из тех, о ком говорят: «Такой способен на все». Однажды вечером, после ужина, когда между монахом и его хозяйками установилась уже известная короткость, г-жа де Фержоль, сидя у затененной абажуром лампы, задумчиво бросила: «Глядя на вас, отец мой, так и подмывает спросить, кем бы вы стали, если бы не были святым человеком». Замечание не резнуло гостя. Он даже улыбнулся, но какой улыбкой!.. Г-жа де Фержоль навсегда запомнила эту улыбку, которая вскорости после этого вонзила ей в сердце некое ужасное убеждение.

Но несмотря на фразу, непроизвольно вырвавшуюся у нее, г-жа де Фержоль за все сорок дней, что капуцин провел у них, не могла ни в чем упрекнуть человека, чье лицо так дисгармонировало со смирением, подобающим члену его ордена. Речь и поведение — все в нем было безупречно. «Может быть, ему было бы лучше у траппистов,[401] Трапписты — основанный в 1636 г. монашеский орден с особо суровым уставом, предписывающим полное вегетарианство, молчание, кроме молитв, и прижизненное приготовление для себя могилы. чем в любом другом ордене», — говаривала г-жа де Фержоль дочери, когда они с глазу на глаз толковали о своем госте и его смелом лице. По мнению света, орден траппистов с его молчанием и свирепо суровым уставом создан, прежде всего, для грешников, которым нужно искупить очень тяжкое преступление. Г-жа де Фержоль обладала проницательным умом. Хотя она уже долгие годы отличалась чрезвычайной набожностью, милосердие верующей не заглушило в ней проницательность светской женщины. Большая умница, способная по достоинству оценить высокое красноречие отца Рикюльфа — средневековое имя, очень, кстати, подходившее его носителю, — она тем не менее не позволила себе увлечься ни этим красноречием, ни человеком, который был им наделен. Что уж говорить о девушке, которую от этого свирепого красноречия просто бросало в дрожь!.. Ни талант, ни его обладатель не сопрягались с двумя этими женщинами, почему обе и не избрали его своим исповедником, в отличие от остальных жительниц городка, прямо-таки сходивших с ума от желания попасть в число духовных дочерей отца Рикюльфа. В набожных городах существует обычай во время миссий менять своего исповедника на приехавшего миссионера: тем самым человек как бы позволяет себе роскошь иметь двух исповедников — ординарного и чрезвычайного. На протяжении всего поста, пока проповедовал отец Рикюльф, его исповедальню осаждали женщины городка, и дамы де Фержоль были, пожалуй, единственными, кого там не встречали. Это всех удивило. В церкви, равно как и дома, обеих дам отделял некий мистический круг неприкасаемости, и они останавливались перед непостижимо магическим обводом его. Уж не внутренний ли голос, присущий каждому из нас, — Сократ называл его своим демоном[402]По преданию, на вопрос, кто подсказывает ему его поступки, Сократ отвечал, что это делает внутренний голос — живущий в нем дух, демон. — предупреждал их, что этот человек станет для них роковым?

2

Баронесса де Фержоль была не из местных и не любила здешние края. Родилась она далеко отсюда. Она была девушкой нормандских кровей, которую брак по безумной любви бросил в эту воронку муравьиного льва,[403] Муравьиный лев (leo formica) — насекомое, питающееся муравьями: оно роет воронкообразную норку в песке, куда скатываются муравьи, которых и пожирает личинка муравьиного льва. как презрительно выражалась она, вспоминая привольные горизонты и роскошные пейзажи своей тучной родины. Только вот муравьиным львом был мужчина, которого она любила, а воронкой, в которую он ее втянул, — любовь к ней, и за несколько лет брака он расширил свою воронку, преисполняя ее все более ярким светом. Счастливое падение! Г-жа де Фержоль свалилась туда потому, что любила. Урожденная Жаклина Мари Луиза д'Олонд увлеклась бароном де Фержолем, капитаном Прованского (пехотного) полка, который в последние годы царствования Людовика XVI[404]Автор ошибается: речь идет о последних годах царствования Людовика XV, поскольку лагерь был построен в 1771 г. входил в гарнизон обсервационного лагеря, возведенного на холме Ровиль-ла-плас, в двух шагах от реки Дувы и Сен-Совёр-ле-Виконта, который именуется теперь просто Сен-Совёр-сюр-Дув, как говорят Стаффорд-он-Эйвон.[405]Главный город английского графства Стаффордшир на реке Эйвон. Этот небольшой лагерь, устроенный на случай высадки англичан, угрожавших тогда Котантену, оборонялся гарнизоном из четырех пехотных полков под начальством генерал-лейтенанта маркиза де Ламбера. Те, кто мог бы запомнить это, давно умерли, и титанический грохот Французской революции заглушил и бесследно поглотил этот маленький эпизод истории. Однако, когда я был еще ребенком, моя бабушка, видевшая этот лагерь и пышно принимавшая у себя всех тамошних офицеров, рассказывала о нем тем тоном, каким говорят старые люди о том, чему им довелось быть очевидцами. Она прекрасно знала барона де Фержоля, который вскружил голову м-ль Жаклине д'Олонд, танцуя с ней в лучших домах Сен-Совёра, городка, населенного дворянством и высшей буржуазией, — там в ту пору много танцевали. Барон де Фержоль, рассказывала бабушка, был очень хорош в своем белом мундире с лазоревым воротником и отворотами. К тому же он был блондин, а женщины утверждают, что лазурь для блондина — все равно что румяна для женщины. Итак, мою бабушку нисколько не удивило, что г-н де Фержоль вскружил голову м-ль д'Олонд, и, действительно, это удалось ему настолько основательно, что в один прекрасный день эта девушка, которую все считали гордячкой, взяла и сбежала с ним! В те годы в обществе еще происходили похищения, с присущей им поэзией почтовых карет и достойной опасностью пистолетных выстрелов у дверец мальпостов. Теперь влюбленные больше никого не похищают. Они прозаически отбывают вдвоем в комфортабельном железнодорожном вагоне и — «порадуемся же такому счастливому исходу», как выражается Бомарше[406]«Безумный день, или Женитьба Фигаро», IV, I. 2 — возвращаются назад столь же глупо, как уехали, а подчас и еще глупее… Вот чем наши плоские современные нравы заменили самые прекрасные, самые очаровательные безумства любви! После страшного скандала, который наделало похищение в упорядоченном, высоконравственном, богобоязненном, даже чуточку янсенистском[407]Янсенизм — реформаторское движение в католицизме XVII–XVIII вв., ведущее начало от голландского богослова Янсения и близкое к кальвинизму. обществе, — впрочем, оно с тех пор не сильно изменилось, — опекуны м-ль д'Олонд — она была сирота — больше не колебались. Они согласились на ее брак с бароном де Фержолем, и тот увез ее к себе в родные Севенны.

К несчастью, барон умер молодым. Он оставил жену на дне гористой воронки, где ощущение простора давала ей его любовь и стены которой, снова обстав ее, набросили на печальную душу вдовы еще один вуаль. Тем не менее она отважно осталась в этой пропасти. Она даже не попыталась выбраться назад по обрывистому склону этих давящих все живое гор и вновь обрести хоть немного света над головой, раз уж его не было у нее в сердце. Став несчастной, она спряталась в свою пропасть, как душа ее — в тоску своего вдовства. Был, правда, момент, когда она подумывала возвратиться в Нормандию, но ее остановила мысль, что там она, похищенная, будет встречена презрением. Она не пожелала порезаться о стекло, которое сама же высадила. Ее надменной душе было нестерпимо презрение. Ее натуру, позитивную, как все ее племя, мало трогала поэзия окружающего мира. Г-жа де Фержоль ничуть не страдала от ее отсутствия. Она ведь не относилась к числу мечтательных, подверженных ностальгии душ. Напротив, это была душа здоровая, благоразумная, хотя и пылкая… Да, пылкая! Ее брак лишний раз подтвердил это. Но пылкость ее отличалась целеустремленностью, и, когда по смерти мужа баронесса впала в набожность, последняя оказалась набожностью того сорта, которую исповедники именуют «внутренней» и которая разом превратилась в суровость. Унылый городок, где она была заточена, показался ей теперь сносным: не все ли равно где жить и умирать? Затененный нависшими над ним горами, он отлично обрамлял ее особу. Темному портрету — темная рама. Баронесса де Фержоль, дама чуть старше сорока лет, представляла собой высокую худую брюнетку, чья худоба как бы озарялась изнутри неким тайным огнем, словно тлевшим под пеплом в глубочайших недрах ее существа. «Да, красива», — соглашались женщины, вспоминая, какой она была. «Но не приятна, о нет!» — тут же добавляли они с удовольствием, какое обычно доставляют им подобные оговорки. Свою красоту, которая, кстати сказать, была неприятна другим женщинам лишь потому, что с ней не шла в сравнение ничья другая, баронесса похоронила вместе с тем, кого любила без памяти: теперь, когда его не стало, эта кокетка для него одного забыла о ней. Он был единственным зеркалом, в котором она любовалась собой, и, потеряв этого мужчину, что значило для нее — весь мир! — она перенесла пыл своих чувств на дочь. Но точно так же, как вследствие свирепой стыдливости, свойственной иногда пылким натурам, она не всегда показывала мужу самые сильные и пламенные чувства, которые он ей внушал, баронесса не была в них откровенней и с дочерью, в которой любила не столько собственного ребенка, сколько дитя своего мужа — даже в материнстве она была больше супругой, чем матерью. Нисколько этого не подчеркивая и даже не замечая, г-жа де Фержоль держалась с дочерью так же, как со светом, — с непреклонной величественностью, влиянию которой равно поддавались и дочь, и свет. Глядя на г-жу де Фержоль, нетрудно было уяснить себе причину такого влияния без симпатии: в ней было слишком много повелительного, деспотичного, римского — и так во всем, вплоть до ее бюста матроны, надменно изогнутого профиля и копны черных волос, обильно тронутых сединой, что придавало вискам еще более суровый и почти жестокий вид: казалось, в этой безжалостной белизне спрятаны когти, вонзившиеся в неподатливый черный эбен, чтобы уже никогда не разомкнуться. Все это исторгло бы негодующие вопли у заурядных людей, которым хочется, чтобы все были так же заурядны, как они, но художники и поэты сходили бы с ума от этой бледной вдовьей головы, которая навела бы их, самое малое, на мысль о матери Спартака или Кориолана.[408]То есть о женщинах могучей воли, способных направлять даже своих героических сыновей. Кориолан, отважный римский полководец, рассорился с народом, бежал к недавним врагам Рима вольскам и с ними осадил Рим, от которого отступил, лишь вняв мольбам матери. Легенда о Кориолане подсказала Шекспиру одну из лучших его трагедий. Но — о горькая глупость Судьбы! — женщина с таким энергичным и отчаянным лицом, которая, казалось, была рождена укрощать самых дерзких бунтовщиков и повелевать героями от имени их отцов, обречена была воспитывать и направлять в жизни всего лишь бедную невинную девочку.

Действительно, трудно представить себе более невинного ребенка! Ластени де Фержоль (Ластени! — имя из тогдашних песенок, потому что все наши имена восходят к песенкам, петым над нашими колыбелями!) только что рассталась с детством. Ни на день не покинув свой городишко в Форе, она росла, как фиалка у подножия гор, по аквамариновым склонам которых жалостно журчат тысячи крошечных ручейков. Она выросла в сырой тени этих гор, подобно влаголюбивому ландышу, который лучше всего растет в тех уголках наших садовых стен, куда не просачивается солнце. Ластени де Фержоль отличала белизна этого стыдливого цветка полумглы, и в ней было что-то от его таинственности. Она во всем — и внешностью, и нравом — была противоположностью матери. Глядя на нее, каждый невольно изумлялся, как подобная слабость могла произойти от подобной силы. — Она походила на зеленеющий побег, нуждающийся в могучем дереве, чтобы обвиться вокруг него. Сколько в жизни есть девушек, которые, подобно беспомощной лиане или гирлянде, нашедшей сужденную ей опору и обвившей любимый ствол, распрямляются и обретают подлинную свою красоту в мужчине, украшением и гордостью которого они когда-нибудь станут! У Ластени де Фержоль было одно из тех лиц, которые свет признает скорее хорошенькими, чем прекрасными, но свет, увы, в таких вещах не разбирается. Обладательница тонкого и округлого стана — сочетания, придающего женщине совершенство, она к тому же была блондинкой, как ее отец, истинный барон, который подчас присыпал свою шевелюру розовой пудрой, подчиняясь изнеженной фантазии своей эпохи; то же самое еще в начале нового столетия позволял себе аббат Делиль, невзирая на вопиющую свою уродливость. Ластени вместо пудры употребляла естественный пепел жженых перьев голубки. Глаза ее, обрамленные матовой белизной ландыша, которая наводит на мысль о фарфоре, казались на фоне присыпанных пеплом волос большими и сверкающими, как фантастические зеркала, и зеленоватый их блеск напоминал зеркала со странным отсветом, объясняющимся, вероятно, глубиной и чистотой отделки. Эти бледно-серо-зеленые глаза цвета листьев ивы, подруги вод, затенялись длинными темно-золотыми ресницами, медленно стелившимися по прекрасным бледным щекам, и все в Ластени было столь же неспешно, как они. Томность ее походки не уступала томности ее ресниц. За всю жизнь я знавал только одну особу, источавшую подобное же обаяние медлительности, и никогда ее не забуду… Это была подлинно небесная хромоножка. Ластени не хромала, но казалась хромушей. Ее движениям было присуще очарование слегка хромающих женщин, что придает их одежде — о волшебство! — такие соблазнительные изгибы. Словом, все существо Ластени дышало той божественной слабостью, перед которой неизменно преклоняют колени сильные великодушные мужчины, и тем чаще, чем больше в них мужественности.

Ластени любила мать, но боялась ее. Она любила ее, как иные верующие любят Господа — с трепетом. У нее не бывало, не могло быть с матерью той раскованности и доверчивости, к которым приучают детей переполненные нежностью родительницы. О какой раскованности могла идти речь с ее матерью, величественной и мрачной женщиной, которая, казалось, жила в безмолвии закрывшейся за ней мужней могилы? Вот так эта отринутая мечтательница с челом, отягченным неизъяснимыми думами, бремя которых гнуло его долу, хотя Ластени и не предполагала, что эту ношу нужно скрывать, жила в скупом свете, падавшем к ней на дно чаши, боками которой служили горы; но еще больше она жила в других горах — своих грезах, где в отличие от первых не существовало спиральной дороги, позволявшей спуститься в их глубину…

Ластени была скрытна и все же бесхитростна. Однако бесхитростность надо было искать в глубине души, чтобы извлечь ее оттуда, как изводят из чистого ключа жемчужную пену, которая, вскипая, поднимается на поверхность, лишь когда во влагу погружают сосуд или руку… Никому никогда еще не пришло в голову усмотреть то же в душе Ластени. Мать обожала ее, но, прежде всего, потому, что дочь напоминала ей о мужчине, которого она любила с таким самозабвением. Она наслаждалась ею сполна. Она насыщала ею свою душу, не намекая на это ни словом. Будь она не столь набожна, не опасайся столь сильного чувства, не вменяй себе в вину несдержанность и мягкость, г-жа де Фержоль замучила бы дочь ласками и приоткрыла бы своими поцелуями ее сердце, рожденное робким и закрытым, словно бутон цветка, которому, может быть, вовеки не суждено раскрыться. Г-жа де Фержоль была уверена в чувстве, которое питает к дочери, и этого ей было довольно: она видела свой долг перед Богом в том, чтобы сдерживать волну нежности, которая стремилась лишь к одному — вырваться наружу. Но сдерживая себя (давала ли она себе в этом отчет?), г-жа де Фержоль сдерживала нежность дочери. Она, как плотиной, затыкала волей источник чувства, пытавшийся пробить себе русло в ее материнском сердце, и он, не находя выхода, взбухал все больше и больше. Увы! Закон, управляющий нашими сердечными движениями, более жесток, чем тот, что правит поступками. Стоит расслабить волю, играющую роль плотины, препятствующей течению, источник, избавленный от преграды, вырывается наружу и вновь хлещет со всевозрастающим неистовством, тогда как в душе у нас обязательно наступает момент, когда скрытые там чувства непременно всасываются в нее и при попытке их выказать Уже не появляются снова, словно кровь, которая в смертельных случаях изливается внутрь и перестает течь из открытой раны. К тому же кровь из нее можно отсосать, а чувства — нет: слишком долго скрываемые в нас, они как бы свертываются, и их уже не приведешь в движение.

Итак, хотя две эти женщины никогда не разлучались, всегда выступали вместе в наимельчайших житейских обстоятельствах и любили друг друга, они оставались одиноки, и одиночество их было одиночеством вдвоем. Г-жа де Фержоль, сильная душа, у которой перед внутренним взором, галлюцинируемым памятью, неизменно стоял образ человека, любимого ею с пылкостью, представлявшейся ей теперь грехом, меньше страдала от одиночества, нежели Ластени. Что же до девушки, у которой не было прошлого и которая только приближалась к поре чувственной жизни, к расцвету еще дремлющих, но уже готовых пробудиться способностей, одиночество ее было куда более глубоким, чем у матери. Правда, она испытывала от этого лишь смутное неудобство, скорее недомогание, чем боль, потому что все в ней было еще смутно, но время определенности было уже не за горами. Она более или менее страдала от одиночества всегда, начиная с колыбели, но беда человеческой натуры в том, что она ко всему привыкает. Ластени привыкла к унылому одинокому детству, привыкла к унылому краю, в котором родилась и который ронял ей на голову скупые капли света и ограничивал ее горизонт склонами гор, точно так же, как она привыкла к печальному одиночеству материнского дома, потому что г-жа де Фержоль, женщина богатая и жившая в эпоху, когда еще существовали классы, коим предстояло вскоре исчезнуть, мало с кем общалась в городке, где особе ее ранга действительно трудно было найти ровню. Когда она приехала туда с бароном де Фержолем, она была опьянена таким счастьем, с каким не расстаются за все блага мира. Осмелься кто-нибудь слишком пристально присмотреться к ее счастью, она сочла бы, что у нее хотят отнять или, по крайней мере, осквернить его. А когда это счастье исчезло вместе со смертью мужчины, от которого она была без ума, она не стала ни у кого искать утешения. Она жила уединенно, не подчеркивая ни свое одиночество, ни свою печаль, оставалась учтива с другими, но делала это с той высокомерной холодностью, которая хоть и не оскорбляет людей, однако деликатно и решительно вынуждает их держаться на расстоянии. Городок очень быстро расценил ее поведение на свой лад. Г-жа де Фержоль стояла слишком высоко над своими согражданами, чтобы кого-нибудь могло задеть ее уединение, объясняемое, кстати, скорбью об утрате мужа. Люди не без основания полагали, что она живет только ради дочери, и, зная, что она богата и обладает крупными поместьями в Нормандии, утверждали: «Она — не здешняя, и, когда ее дочери пора будет замуж, она вернется в край, где у нее состояние». Партий, подходящих для м-ль Ластени де Фержоль, не было, и никто не допускал даже мысли, что мать захочет после замужества Ластени расстаться с дочерью, с которой никогда не разлучалась и даже не отправила ее в монастырь соседнего города, когда настала пора подумать о воспитании Ластени. Действительно, Ластени в полном смысле слова вырастила сама г-жа де Фержоль. Она обучила ее всему, что ей было известно самой. По правде сказать, это было не бог весть что. Все воспитание знатных девушек эпохи водилось к тому, что им прививали склонность к возвышенным чувствам и навыки светского поведения, чем все и довольствовались. Когда же девицам приходила пора вступать в свет, они, ничему не обученные, прекрасно там во всем разбирались с помощью интуиции. Теперь их обучают всему, и они утратили интуицию. Им обтачивают разум всеми видами знания и тем самым избавляют от необходимости обладать тонкостью, этой славой наших матерей! Г-жа де Фержоль, убежденная, что, живучи рядом ней, дочь всегда будет отличаться чувствами и манерами, приличествующими ей по рождению, устремила ее юный ум прежде всего к делам божественным. Врожденная нежность души, естественно, развила в Ластени набожность. Она обрела в молитве ту возможность душевного излияния, которую не находила у матери, но эти излияния перед алтарем не заставили ее забыть об иных, которых она не изведала. В этой слабой и нежной душе благочестию всегда недоставало рвения, значит и счастья, которое подобное рвение дает подлинно верующим душам.

В Ластени, несмотря на всю ее невинность, всегда было чуточку больше или меньше того, что нужно, чтобы быть счастливой только в Боге и только Богом. Она выполняла обязанности христианки со всей искренностью и простотой. Она ходила с матерью в церковь, сопровождала ее к беднякам, которых г-жа де Фержоль часто навещала, причащалась вместе с ней по причастным дням, но все это не проливало на ее матовое чело луч, озаряющий юность. «Быть может, ты недостаточно усердна в молитве?» — допытывалась у нее г-жа де Фержоль, обеспокоенная такой необъяснимой меланхолией при столь чистой жизни. Суровый вопрос, суровое сомнение! Ах, лучше бы эта мать, свихнувшаяся от большого ума, схватила руками голову своего ребенка, отягченную иным грузом, нежели копна ее великолепных пепельных волос, и положила ее себе на материнское плечо, эту столь сладостную для дочерей подушку, куда те могут излить свои мысли, слезы и сердце! Но она этого не делала. Она воспротивилась себе самой. Ластени всегда недоставало этой подушки, на которой, пусть даже без слов, говорят всё, и ее — поскольку Ластени знала только общество матери — не заменило даже плечо подруги. Бедное одинокое существо с задыхающейся душой, которая в момент, когда начинается наша история, еще не умирает от удушья!

3

Пост кончился. Было десять часов утра. Дамы де Фержоль вернулись к себе, поприсутствовав на службе и омовении алтаря, поскольку была Святая суббота, а это, как известно, последняя суббота Святого сорокадневья. Особняк г-жи де Фержоль возвышался в центре маленькой квадратной площади, которая отделяла его от церкви XIII века с ее романским фасадом, так удачно передающей своей энергической протяженностью приниженность варвара, в страхе и смирении простершегося перед крестом Иисуса Христа! Площадь, вымощенная мелким булыжником, была так мала, что дамы де Фержоль, постоянно посещавшие церковь по соседству, отправлялись туда без зонтика даже в дождливые дни. Их же собственный дом представлял собой обширное здание, лишенное стиля и восходящее к эпохе гораздо более поздней, чем церковь. Предки барона де Фержоля жили в нем в течение многих поколений, но дом уже не соответствовал роскоши и нравам той эпохи, которая называлась восемнадцатым столетием (и сама подходила к концу). Это древнее и неудобное жилище навлекло бы на себя насмешки и тех архитекторов, чья цель — комфорт, и тех, чья цель — приятность внешних форм; но когда у человека есть сердце, он не считается с насмешками и не продает такие дома. Чтобы иметь право избавиться от них, необходимо, чтобы они превратились в руины, невосстановимые руины, которые притягивают взор и отталкивают его, — нужны горечь и страх! Закопченные углы старых, а иногда и просто облезлых зданий, которые видели наше детство и в которых, может быть, обретаются где-нибудь души наших отцов, возопили бы против нас, продай мы жилище последних по той вульгарной и низкой причине, что оно не соответствует более изнеженности и роскоши века… Г-жа де Фержоль, уроженка не Севенн, а другого края, могла бы, разумеется, избавиться по смерти мужа от его большого и просторного дома, но предпочла сохранить его и жить в нем из почтения к традициям семьи своего возлюбленного мужа, а также потому, что для нее, единственной, кто видел это серое большое нескладное строение духовным взором, стены у него, как у Града небесного, были из золота, несокрушимые сверкающие золотые стены, воздвигнутые любовью в день счастья. Построенное в расчете на то, чтобы давать приют бесконечным поколениям, а на последнее наши отцы уповали с религиозной гордостью, и многочисленной челяди, это вместительное жилище, опустошенное смертью, казалось необъятным с тех пор, как в нем поселились всего две женщины, терявшиеся в его огромности. Дом был холоден, лишен всякого уюта, но внушителен благодаря своей просторности: простор придает величавость не только пейзажу, но и домам; однако даже в таком виде это здание, именовавшееся в городе «особняком де Фержоль», производило сильное впечатление на посетителей высотой потолков, переплетением коридоров и странной непрерывной, как у колокольни, лестницей, настолько широкой, что по ее ста ступеням могли подниматься в ряд четырнадцать всадников. По слухам, такое чудо имело место во время войны с «рубашечниками» и Жана Кавалье.[409] «Рубашечники» («камизары») — французские кальвинисты, восставшие в 1701 г. в Севеннах против отмены Нантского эдикта. Кавалье, Жан (1679–1740) — вождь восставших, талантливый полководец. На этой грандиозной лестнице, которая казалась выстроенной не для этого дома, а может быть, в самом деле являла собой остаток некогда рухнувшего замка, не восстановленного в своем первоначальном великолепии ввиду неблагоприятных времен и неудач населявшего его рода, — на этой лестнице маленькая Ластени без подружек, чьи игры она могла бы разделить, отделенная от всех печалью и строгой набожностью матери, провела долгие часы своего одинокого детства. Не острее ли ощущала рождающаяся в ней мечтательница в пустоте и свободе исполинской лестницы другую пустоту — пустоту существования, которую должна была бы заполнить материнская нежность, и не приучалась ли она — поскольку души, предназначенные быть несчастными, силятся заранее усугубить чаемое несчастие предчувствием его — взваливать на свое сердце сокрушительную тяжесть лестничного простора поверх сокрушительного груза одиночества? Обычно, когда г-жа де Фержоль, выходившая утром из спальни и возвращавшаяся туда только вечером, предполагала, что Ластени резвится в саду, забытый ею ребенок просиживал долгие часы на немых и звонких ступенях. Она долго пребывала там, подперев щеку рукой, опершись локтями о колени, в позе, неизбежной и привычной для всякого, кто печален, в позе, которую гений Альбрехта Дюрера[410] Дюрер, Альбрехт (1471–1528) — великий немецкий художник. Имеется в виду его гравюра «Меланхолия» (1514). без труда нашел для своей «Меланхолии», и девушка застывала, нет, почти цепенела в мечтах, словно созерцая, как ее судьба восходит и спускается по грозной лестнице, ибо у будущего, как и у прошлого, есть свои видения, и те, что уходят, быть может, печальнее тех, что возвращаются. Место, бесспорно, влияет на человека, и этот дом из сероватого камня, похожий на большую сову или огромную летучую мышь, рухнувшую с распростертыми крыльями к подножию гор, к которым Ластени сидела спиной, будучи отделена от них только садом, перерезанным посредине портомойной канавой, где в сточных водах черепичного цвета чернели вершины прозрачно-голубых гор, — подобный дом не мог не сгущать своим отражением другие тени, из которых выступало непорочное чело Ластени.

Что касается г-жи де Фержоль, ничто не могло усугубить ее неподвижной печали. Влияние места никак не сказывалось на этой бронзе, подзелененной патиной тоски. По смерти мужа, всегда ведшего широкий образ жизни богатого дворянина и отличавшегося вельможным хлебосольством, она разом предалась благочестию, которое пришло из Пор-Рояля[411] Пор-Рояль — в XVII — начале XVIII в. монастырь в Париже, центр французского янсенизма. и отпечаток которого в эту эпоху еще лежал на французской провинции. Все, что оставалось в ней от женщины, растворилось в этом благочестии, которое ничего не прощает себе и само себя умерщвляет. Этот мраморный столп она сделала своей опорой, чтобы охладить пылающее сердце. Она устранила всякий намек на роскошь в доме. Продала лошадей и экипажи. Уволила челядь, оставив у себя, как скромная горожанка, лишь одну служанку по имени Агата, которая состарилась за двадцать лет службы у нее и которую она привезла из Нормандии.

Видя эти нововведения, кумушки городка, представлявшего собой, как все небольшие поселения, банку с вареньем из мелочных слухов, обвинили г-жу де Фержоль в скупости. Затем это варево, показавшееся сперва лакомым, засахарилось и приелось сплетницам. Слухи о скупости рассеялись. На поверхность выплыла милостыня, которой, правда скрытно, г-жа де Фержоль оделяла бедных. В конце концов у низких душ, копошившихся на дне темной бутылки, сложилось смутное убеждение в добродетели и достоинствах г-жи де Фержоль, столь скудно жившей на отшибе от всех с таинственным достоинством сдерживаемого горя. В церкви — а видели ее почти исключительно там — прихожане издали с почтительным любопытством рассматривали эту величественную особу в длинных черных одеждах; она неподвижно отсиживала долгие службы на своей скамье под низкими сводами сурового романского рама с коренастыми опорами, словно древняя меровингская королева, восставшая из своей усыпальницы. Действительно, в своем роде это была королева. Не стремясь к этому, даже не думая об этом, она царствовала над мнениями и поведением жителей городка, хотя, конечно, последний не был ее царством. Да, она царствовала там, и если уж не на манер невидимых древних персидских царей,[412]Древних греков и римлян поражал пышный церемониал при дворах восточных царей (особенно персидских), где принимались все меры, чтобы подданный не мог заглянуть в лицо владыке: обычай простираться ниц, занавес, закрывающий трон, престол, спускающийся из-под кровли дворца на канатах, и т. д. чьей полной незримости, разумеется, не могла достигнуть, то, по крайней мере, почти как они, в силу того отдаления, на котором держалась от маленького узкого мирка, с коим никогда не становилась на короткую ногу.

Пасха в том году пришлась на первую половину апреля, а Страстная суббота у дам де Фержоль целиком посвящалась домашним заботам, носящим в провинции почти торжественный характер. Там производилось то, что именуется весенней стиркой. В провинции стирка — это целое событие. В богатых домах, где заведено, чтобы белья было много, ее приурочивают к началу времени года и называют большой стиркой. «Вы знаете, у госпожи такой-то большая стирка», — сообщают вам как важную новость в доме, куда вы отправляетесь скоротать вечер. Большие стирки делаются в полных доверху чанах, малые, для повседневных нужд, — в бачках. Выражение «у нас сегодня прачки» обозначает одно из самых серьезных, важных и подчас шумных обстоятельств жизни, потому что в большинстве случаев прачки — довольно трудно управляемые особы, порой вольные в обращении, задиристые, прожорливые, не промах выпить, с ногтями, не ставшими мягче от воды, в которой они плещутся целыми днями, и, ко всему, у них медные глотки, грозные фиоритуры которых накладываются на удары валька. «У нас сегодня прачки» — это перспектива, от которой, как правило, холодеет спина у самых властных хозяек дома… Однако в этот день их у г-жи де Фержоль не было. Они уже пронеслись смерчем по «особняку де Фержолей», тишину которого их голоса возмущали в течение нескольких предыдущих дней. Словом, шумная стиральная сессия завершилась еще накануне. Наступил день вывешивания, как до сих пор выражаются в провинции, а для того чтобы снять высохшее белье с веревок в саду, было вполне достаточно старой Агаты и «годичной» гладильщицы. Итак, с самого утра обе эти труженицы, стуча и шлепая сабо по аллеям сада, разукрашенным простынями и наволочками, казавшимися глазам и ушам вздутыми и хлопающими флагами, постепенно снимали, подносили и грудами сваливали их на стулья и круглый стол в столовой, где дамам де Фержоль предстояло отплоить их по возвращении из церкви. Эту обязанность дамы не доверяли никому. Как истая нормандка, г-жа де Фержоль любила белье и передала эту склонность дочери. Она задолго принялась готовить великолепное приданое ко дню ее замужества. И вот, возвратясь домой, обе, словно за приятную работу, поспешно уселись друг против друга в столовой за стол из узловатого темно-красного дерева и принялись в четыре свои аристократические руки, подобно простым поденщицам, плоить простыни, когда в столовую вошла Агата, неся на плече тюк сухого белья, которое лавиной обрушила на стол.

— Святая Агата! (Это была ее «излюбленная божба»,[413] Божба, то есть упоминание Бога или святого всуе, есть грех. но можно ли поставить в упрек богобоязненной женщине, что она по любому поводу произносит имя своей небесной покровительницы и призывает ее на помощь!) Святая Агата, ну и тяжеленная куча! Вот уж вес так вес! А белье белое, как снег, и сухое-пресухое, и пахнет вкусно! Здесь его больше, чем вам удастся наплоить до обеда, сударыня и мадмуазель. Ну да сегодня с едой можно и подождать: у вас обеих никогда аппетита нет, а капуцин ушел. И ушел так, что уже не вернется… Ах, Святая Агата! Похоже, капуцины так всегда и уходят: ни «здравствуйте», ни «прощайте» людям, дававшим им кров.

Старая Агата, трижды достигшая совершеннолетия с тех пор, как молодой красоткой, кровь с молоком или цвета спелого помидора, какие производит Котантен, она уехала вслед за юной и влюбленной хозяйкой в Севенны после скандального похищения последней бароном де Фержолем, — старая Агата имела право на известную вольность в речах со своими хозяйками. Она завоевала это право. На него у нее было три основания. Во-первых, ее участие в похищении м-ль Жаклины д'Олонд, для чего она немало потрудилась и за что «побывала на зубах у всех собак округи». Два других сводились к тому, что она вырастила м-ль де Фержоль и осталась в сурковой норе, местности, которую ненавидела как дочь края больших быков и привольных пастбищ, на каждом шагу вспоминая свою родину. В довершение следовало бы добавить, что она прожила всю жизнь вместе с хозяевами, а такая связь становится в нравственном плане тем теснее, чем меньше ей остается существовать. Однако, несмотря на добродушие, которое выказывают к маленьким людям важные гордые особы с возвышенной душой, потому что гордость не всегда сродни возвышенным душам, — однако, если бы г-жа де Фержоль, наделенная этими достоинствами, не уволила все двадцать человек своей прислуги, старая Агата, в сущности почтительная, но внешне фамильярная, может быть, и не позволяла бы себе теперешней прямоты и непринужденности в речах.

— Что вы несете, Агата? — неколебимо спокойно возразила г-жа де Фержоль. — Ушел? Отец Рикюльф? Что вам взбрело в голову, моя милая! Сегодня Страстная суббота, а завтра, в Светлое воскресенье, он должен проповедовать на всенощной о Воскресении Господнем, чем всегда и завершаются пасхальные проповеди.

— Ну и что? — отпарировала старая дева, которая была упряма, о чем явственно свидетельствовали и ее нормандский выговор, от которого она доныне не отвыкла, и нормандский чепчик, который она невозмутимо продолжала носить. — Подумаешь! Я знаю, что говорю. Он ушел всерьез и навсегда. Утром его не было в церкви — это мне причетник сказал: прибегает запыхавшись и спрашивает, где отец Рикюльф, а то там целая куча в его исповедальню на исповедь к завтрашнему дню ломится. А мне что отвечать? На рассвете я видела, как он спускался по большой лестнице: капюшон опущен, в руке походная клюка, которую он обычно у себя в комнате за дверью оставлял. Он прошел мимо меня, прямой как палка, и хоть я шла вверх, а он вниз, даже словечка учтивого мне не сказал. И глаза у него были опущены, а я так полагаю, что они у него похуже, когда опущены, чем когда подняты. Я удивилась, чего это он с клюкой, — идти-то ему мессу служить всего два шага отсюда, — и повернулась — дай, думаю, посмотрю, как он спускается, а потом следом и сама до дверей спустилась: куда это он в такую рань собрался? И тут я увидела, что он направился по дороге, проходящей у подножия Большого распятия. Ручаюсь вам: если он за это время не убавил шагу, он теперь в своих сандалиях далеконько отсюда.

— Немыслимо! — запротестовала г-жа де Фержоль. — Ушел!

— Как дым с моей кухни, — перебила Агата. — И так же бесшумно.

Это была правда. Капуцин действительно исчез. Но ни г-жа де Фержоль, ни старая Агата не знали, что у капуцинов в обычае незаметно покидать дом, где им оказали гостеприимство. Они уходят, как приходят Смерть и Иисус Христос. А те приходят, как тать ночью.[414]Еванг., 2 Петр., 3, 10. — говорит Священное писание. И уходят, как тать ночью. Когда утром входишь к ним в комнату, кажется, что они испарились. Это их обычай, и в этом их поэзия! Разве не сказал о них Шатобриан. знавший толк в последней: «На другой день их искали повсюду, но они исчезли, как те святые видения, которые посещают иногда достойного человека в его жилище»?[415]«Гений христианства», IV, кн. III. гл. VI (1802).

Однако в пору, когда начинается наша история, не было еще ни Шатобриана, ни «Гения христианства», и дамы де Фержоль до сих пор принимали у себя братию лишь из менее поэтических и суровых монашеских орденов, которые за пределами церкви оказывались вполне светскими людьми и, уходя из домов, где были приняты, проявляли подобающую учтивость.

Впрочем, дамы де Фержоль отнюдь не прониклись к отцу Рикюльфу столь сильным благоволением, чтобы, как Агата, оскорбиться его молчанием и нежданным уходом. Ушел? Ну и бог с ним. Все время пребывания в доме он скорее стеснял их, чем был им приятен. Долго огорчаться они, во всяком случае, не намеревались. Исчез — и не стоит больше о нем думать. Зато старую Агату это задело куда сильнее. Ей отец Рикюльф внушал то необъяснимое и безотчетное чувство, которое зовется антипатией.

— Наконец-то мы от него избавились! — брякнула она, хотя тут же спохватилась: — Может, я и не права, что так отзываюсь о божьем человеке, только, Святая Агата, ничего поделать с собой не могу. Ничего он мне не сделал, а мне все равно дурные мысли насчет его капюшона в голову лезут. Эх, почему он не такой, как те проповедники, что гостили у нас в прошлые года, — душевные, апостольские, ласковые к бедному люду! Помните, сударыня, приора премонстрантов два года назад? Уж до чего был кроткий да душевный! Весь в белом, вплоть до башмаков, что твоя новобрачная. Рядом с ним отец Рикюльф в своей выгоревшей рясе — все равно что волк рядом с ягненком.

— Ни о ком не следует думать дурно, Агата, — отозвалась г-жа де Фержоль для очистки совести: порицая старую служанку, она, как женщина набожная, порицала и самое себя. — Отец Рикюльф, священнослужитель и монах, наделен и верой, и силой убеждения; за все время, что он живет у нас, мы не усмотрели ни в его речах, ни в поведении ничего, что можно бы истолковать ему во вред. Поэтому у тебя, Агата, нет никаких оснований отзываться о нем дурно. Так ведь, Ластени?

— Совершенно верно, матушка! — поддержала дочь своим чистым голосом. — Но не надо бранить и Агату. Мы же столько раз говорили между собой, что в отце Рикюльфе есть что-то неуловимо тревожное. Откуда это происходит? Не думаешь о человеке плохо, а все-таки ему не доверяешь. Вы, матушка, как и я, не пошли к нему исповедоваться, а ведь вы такая сильная и рассудительная!

— И может быть, обе были не правы! — ответила суровая женщина, чей янсенизм по-прежнему докучал ее совести своими советами. — Нам лучше было бы перебороть себя: ведь прислушиваться к ничем не подкрепленным чувствам, которые не давали нам склонить перед ним колени, это уже означает приговор в глубине души, выносить который мы не правомочны.

— Ах, я никогда не смогла бы поступить так, матушка! — простодушно призналась девушка. — Этот человек всегда вселял в меня страх, который я не в силах была преодолеть.

— У него только и речи что про ад! Вечно один ад на языке! — разволновалась Агата, словно ей хотелось оправдать тот страх, что отец Рикюльф внушал Ластени. — Никогда я столько проповедей про ад не слышала. Он нас всех осуждал. Много лет назад знавала я в родных краях у валоньских августинцев одного священника — его все звали отец Любовь, потому как ни о чем другом, как о любви Господней и о рае, он не говорил. Но, Святая Агата, уж отца-то Рикюльфа никто таким именем не назовет.

— Полно! Замолчи! — прикрикнула г-жа де Фержоль, которой хотелось положить конец разговору: он оскорблял милосердие. — Ведь если отец Рикюльф вернется, а я не могу поверить, чтобы он ушел в канун Пасхи, он застанет нас за болтовней о нем, а это не пристало. Словом, так! Раз ты говоришь, Агата, что он не у себя, поднимись к нему в комнату: может быть, он оставил где-нибудь свой требник, и это докажет нам, что он не ушел.

Мать и дочь остались одни. Агата немедленно отправилась с поручением, данным ей хозяйкой. Больше они не добавили ни слова о загадочном капуцине, о котором им нечего было сказать, а слишком много думать — боязно, и они неторопливо принялись за прерванную работу. Какое простое и мирное зрелище представляли собой две эти женщины в высоком и просторном зале, окруженные со всех сторон кипами чистого белья, которое, по словам Агаты, «так вкусно пахло», распространяя вокруг свежий аромат росы и живых изгородей, где его сушили: оно таило этот аромат, словно душу, в своих складках. Женщины были молчаливы, но внимательны к тому, что делали, время от времени расправляя загнувшийся край, причем каждая вытягивала руку до половины неправильной складки и, устраняя ее, прихлопывала по ней прекрасной рукой — одна белой, другая розовой. Розовой была рука дочери, белой — матери. Каждую в целом, как и руки их, отмечал свой тип красоты. Ластени (этот ландыш) была восхитительна в темно-зеленом платье, обвивавшемся вокруг нее, как листья вокруг белого цветка и его меланхолической головки, меланхолию которой подчеркивали пепельные волосы, потому что пепел — примета скорби: в старину, в дни скорби, им посыпали голову; не уступала ей и г-жа де Фержоль, в черном платье, суровом вдовьем чепце и с висками, приподнятыми обильным слоем белил над копной темных волос с мазками гуаши, наложенными не столько годами, сколько горем.

Неожиданно в зал вернулась старая Агата.

— Думаю, что он все-таки ушел, — объявила она. — Я все облазила, но он оставил только вот это. Проповедники ведь всегда что-нибудь оставляют, когда уходят. Кто — образок, кто — реликвию. Это они так благодарят за оказанное гостеприимство. Наш оставил вот это, прицепив к распятию над альковом. То ли хотел их нам подарить, то ли забыл, уходя.

И она положила на простыню, которую плоили хозяйки, тяжелые четки, какие капуцины носили на поясе.

Они были из черного дерева, и среди нескольких Десятков черных бусинок в виде черепов была одна, Разделительная, из слоновой кости, цвет которой делал ее еще больше похожей на череп: казалось, что она извлечена из земли гораздо раньше остальных.

Г-жа де Фержоль протянула руку, благоговейно взяла четки, полюбовалась ими и опустила их на лежавшую перед ней простыню.

— Возьми! — бросила она дочери.

Однако Ластени, приняв подарок, почувствовала, как у нее сводит пальцы, и выронила четки. Уж не черепа ли подействовали так на нервы не в меру чувствительной девушки?

— Оставь их себе, матушка, — промолвила она.

О инстинкт, инстинкт! Иногда наша плоть видит дальше, чем мысль. Не могла же Ластени в этот момент знать причину того, что почувствовали ее очаровательные пальцы!

Что же до старой Агаты, она всегда — как до, так и после этой истории — верила, что четки, которые перебирал руками и на зернах которых оставил свои следы страшный капуцин, отравлены и заразны, подобно перчаткам,[416]В XVI в. отравленные перчатки использовались для устранения политических противников. Особенно часто молва приписывала такие злодеяния Екатерине Медичи (1519–1589), жене короля Генриха II и фактической правительнице Франции при ее сыновьях. В частности, Екатерину и ее парфюмера-флорентийца обвинили в отравлении Жанны д'Альбре, королевы Наваррской и матери будущего Генриха IV Бурбона. упоминаемым в хрониках времен Екатерины Медичи, хотя бедная служанка слыхом об этих перчатках не слыхивала. В этой вере Агата была неколебима.

4

Между тем пробило полдень, а отец Рикюльф так и не возвратился в особняк де Фержоль. Агата не ошиблась. Он ушел, и толпа, скопившаяся у его исповедальни в приделе Святого Себастиана, прождала его напрасно. Разразился скандал, за которым назавтра в городке, приверженном к старинным обычаям, последовал другой, когда кюре вынужден был заменить того, кто проповедовал на посту и, следовательно, должен был проповедовать также в Воскресение Господне между обедней и вечерней. Однако впечатление, произведенное этими странностями, вскоре рассеялось. Да и что на свете длится долго? Дождь дней, капля за каплей падающий на нас, смыл это впечатление, подобно тому как первый осенний ливень уносит листья, по которым скатывался. Жизнь дам де Фержоль, застойность которой нарушало пребывание в доме отца Рикюльфа, вновь стала монотонной. Уста обеих забыли, как произносится его имя. Но может быть, дамы все же думали о нем? Бог их знает. Эта безымянная история на редкость темна… Однако впечатление, произведенное этим человеком, которого, увидев хоть раз, уже не забывают, несомненно оказалось глубоким, тем более глубоким, что объяснить, почему это происходит, было невозможно! Холодный и почтительный отец Рикюльф пробыл у дам сорок дней, проявляя в повседневных отношениях с ними сдержанность, свидетельствующую о немалом такте и о воспитанности. Но о себе он, естественно, хранил полное молчание. Что представляло собой его прошлое? Каковы были его жизнь, воспитание, происхождение? Всего этого г-жа де Фержоль слегка касалась в мыслях, но, как подлинно светская женщина, перестала этого касаться, когда увидела, что это человек из мрамора и столь же холоден, непроницаем и неприступен. Разглядеть в нем можно было только капуцина.

В то время капуцины уже перестали быть тем, чем были когда-то. Этот орден, восхищавший своим христианским смирением, давно утратил это восхитительное достоинство. Общество стояло на грани самых зловещих своих дней. Атеистический эпикуреизм царствования Людовика XV, тянувшийся еще долгие годы при Людовике XVI, расшатал все доктрины и нравы, и самые прославленные своей святостью ордена утратили ту суровость, которая вселяла почтение к ним даже в неверующих. Общественное мнение уже начало повсеместно требовать упразднения иноческого жития, что выбросило столько монахов на мостовую порока. Те виды жизненного призвания, которые считались наиболее надежными, были поставлены под сомнение… Г-жа де Фержоль вспоминала иногда, что в городке, где она танцевала свой первый контрданс с очаровательным беломундирным офицером бароном де Фержолем, был капуцин такой красоты, какой нельзя не заметить, хоть он и капуцин; так вот, явившись, как отец Рикюльф, проповедовать под Пасху, он умудрился упрятать щегольскую кокетливость под одеяние нищеты и нестяжательства. Говорили, что он очень высокого рода, и это, возможно, отчасти смягчило дворянское общество, хотя в тех краях оно осталось по-прежнему суровым к этому непристойному минориту, почти по-женски пекшемуся о своей особе, прыскавшему духами бороду и носившему под грубошерстной рясой шелковые рубашки вместо власяницы. Г-жа де Фержоль, в те поры еще барышня д'Олонд, встречала его в свете, где он сидел за вечерним вистом, отпуская женщинам комплименты и нередко шушукаясь с ними в углах гостиной, словно один из тех римских кардиналов, коих поминает Президент Дюпати в своем, очень тогда читаемом, «Путешествии в Италию».[417]Барбе д'Оревильи допускает легкий анахронизм: эта книга (точное название: «Письма об Италии 1785 г.») Шарля Маргерита Жана Батиста Мерсье по прозвищу Президент Дюпати (1746–1788) появилась несколькими годами позднее. Но хотя всего через несколько лет, усугубивших всеобщую развращенность и разложение, все превратилось в гниль и прочная древняя бронза Франции потекла в выгребную яму Революции, отец Рикюльф был не похож на этого салонного капуцина. От него не разило пороками. Он, как имя его, казалось, пришел из средних веков. Отличай его неподобающая светскость, столь неуместная в духовном лице, г-жа де Фержоль поняла бы, почему он внушает отталкивающее чувство, за которое она себя упрекала, но, как Ластени и Агата, столь же стойкие в своей антипатии без видимой причины и столь не сведущие в природе ее, г-жа де Фержоль этого не знала.

Задумывались ли они с дочерью об этом? Трудно предположить, что нет. Для них эта антипатия оставалась тайной. А что сильнее действует на человеческое воображение, нежели тайна? Тайна — это религия для народа, но она же религия для наших бедных сердец… Ах, никогда не давайте познать вас до конца тем, чьей любовью вы хотите обладать! Пусть даже в ваших поцелуях и ласках всегда остается нечто не познанное до конца!.. Пока отец Рикюльф жил у дам де Фержоль, он оставался для них тайной; когда же он ушел, она стала еще больше. Пока он был рядом, им верилось, что в свой срок они проникнут в эту тайну, но теперь, исчезнув, он превращался в неразрешимую загадку, а ничто не терзает мысль сильнее, нежели то, чего она не разгадала.

А извне — ни крупицы света, ничего, что могло бы объяснить появление этого человека, ушедшего из особняка дам де Фержоль утром так же, как он вошел в него однажды вечером. Из каких мест он появился, когда пришел, куда удалился, когда ушел — одна неизвестность. Оправдывалось библейское речение: «Скажите мне, откуда он пришел, и я скажу вам, куда он ушел».[418]Сочиненная самим Барбе д'Оревильи цитата, навеянная, вероятно, евангельским стихом: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Еванг. Иоан., 3, 8). Неправда. Писатель имеет в виду цитату: «Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду» (Иоанн.; 8, 14). Amfortas Он не сказал, откуда он пришел. Он был из дальнего монастыря и скитался по Франции, как его братья по ордену, которых безбожники презрительно обзывали бродягами. Исчезнув из городка, где проповедовал сорок дней, он не сказал, куда понесет глагол своей бесконечной проповеди. Он исчез, как прах, возметаемый ветром.[419]Псалт., 1, 4. Ни в одном из городов, соседствовавших с тем, который он потряс силой своего красноречия, он не поднялся вечером на кафедру, не прошел утром по улицам, а ведь это был не заурядный капуцин, и где бы он ни появлялся, привлекал к себе все взгляды — настолько был величествен и высокомерен в своей чиненой-перечиненой рясе, настолько достоин вдохновить стих, который один великий современный поэт влагает в уста другого капуцина: «Он императором казался, хоть был нищ!» Он, без сомнения, ушел в края достаточно отдаленные, чтобы здесь о нем больше не говорили, хотя — при такой внешности! — должен был повсеместно оставлять о себе воспоминание как об опустошителе душ.

Оставил ли он где-нибудь о себе подобную память? На вид он был молод, но люди, выглядящие молодыми, бывают подчас страшно стары душой, и если отец Рикюльф до сих пор не оставил по себе подобное воспоминание, то, быть может, должен был оставить его в этом городишке и в душе бедной Ластени де Фержоль, которая трепетала перед ним как лист, его уход породил чувство освобождения и дал ей блаженство вздохнуть полной грудью. Он всегда был для нее тем, что девушки, испытавшие уже к кому-нибудь антипатию, называют «своим кошмаром», и если Ластени не называла его так, то лишь потому, что ее речь, равно как все существо, была недостаточно энергична. Очаровательная, но хрупкая девушка, над которой как рок тяготела ее слабость, Ластени была счастлива избавиться от присутствия человека, который беспричинно, но неодолимо производил на нее впечатление заряжаемого в дальнем углу ружья. Теперь ружье исчезло. Ластени была счастлива, но счастье бывает и ложным. Ведь будь она действительно счастлива, почему счастливое чувство освобождения не озарило ее лицо, почему меж широких бровей, еще недавно таких печальных и таких кротких, с недавних пор пролегла складка какого-то тайного ужаса?.. Г-жа де Фержоль с ее несгибаемой душой и здравым смыслом нормандки смотрела на вещи слишком свысока и слишком общо, чтобы откинуть волосы с лица дочери и разгладить морщинки, которые промывала иногда влага слез на этом челе мечтательницы, чистом, как меланхолическое озеро; но зато их видела Агата, простая служанка Агата. Инстинктивная ненависть, питаемая ею к этому хрычу капуцину, как выражалась она, чтобы не прибегать к другому словцу, представлявшемуся ей куда более греховным, — как оно, впрочем, и было на самом деле, — обостряла зрение служанки и вооружала ее проницательностью, которой не хватало той, в ком супруга, неутешная супруга в трауре, вытеснила мать. Будь Агата не нормандкой, а родись в Италии, она верила бы в сглаз. Она объяснила бы все этой таинственной jettatura,[420]Сглаз, порча (итал.). которою объясняют непонятные им несчастья страстные итальянцы, верящие только в любовь и ненависть. О, эти странные астрологи, усматривающие в человеческих глазах благоприятное или вредоносное стечение звезд нашей жизни, столь же хаотичное, как стечение светил небесных! Но на родине Агаты суеверие носило иной характер. Она верила в незримые чары, в невидимое для глаз колдовство. Отца Рикюльфа, «о котором она думала плохо», Агата подозревала в способности наводить порчу, которую он навел, в частности, и на Ластени. Почему именно на нее, добрую невинную девочку? Да как раз потому, что она добра и невинна: что нечистый, творящий зло ради зла, особенно остро ненавидит невинность; что он, падший ангел, особенно завидует тем, кто остался в царстве света. Словом, для Агаты Ластени была ангелом, который, пребывая на земле, не перестает жить в горних лучах.

Вся во власти мысли о «порче», старая служанка унесла черные четки из бусин-черепов, на которых у Ластени однажды свело пальцы. Агата этого не забыла и обошлась с четками, как с оскверненной святыней. А так как огонь очищает все, она благочестиво их сожгла. «Но порча-то все равно в Ластени сидит», — сокрушалась Агата. «Порча», приходящая из ада, где все горит, должна напоминать ожоги, проникающие в тело и изъязвляющие его; точно так же она должна проникать в душу и изъязвлять ее… Вот что втолковывала себе суеверная Агата, когда прислуживала за столом и, стоя за стулом г-жи де Фержоль с зажатой под мышкой салфеткой и упертой в фартук тарелкой, подолгу смотрела на день ото дня все более бледное лицо Ластени, сидевшей напротив матери и ничего не евшей. Девушка начала утрачивать даже свою хрупкую красоту. Со дня ухода отца Рикюльфа минуло едва два месяца, а зло, которое он привнес в дом, уже стало обретать осязаемые формы. Дьявольское семя, посеянное им, дало первые всходы. Конечно, печаль Ластени никого не удивляла и не пугала. Девушка всегда была такой. Она родилась в ненавистном Агате мерзком краю, где даже в полдень сумеречно и где Ластени росла рядом с матерью, думавшей только об утраченном муже и не находившей для дочери ласкового слова. «Не будь меня, — добавляла про себя Агата, — малышка не знала бы, что такое улыбка. Она никогда никому не показала бы свои хорошенькие зубки. Но теперь ее гложет не только печаль, теперь это порча, а порча — это смертные корчи, как гласит присказка в наших краях». Таковы были внутренние монологи Агаты. «У вас что-нибудь болит, барышня?» — часто осведомлялась она у Ластени с тревогой, в которой чувствовался ужас, несмотря на все усилия не выдать мысли, которые шастали у нее в голове, но Ластени побелевшими губами неизменно отвечала, что у нее ничего не болит. Видно уж, всем девушкам, этим кротким стоикам, суждено отвечать, что у них ничего не болит, когда это совсем не так. Женщины настолько созданы для страдания, боль настолько их удел, они начинают испытывать ее так рано и так мало ей дивятся, что утверждают, будто не испытывают ее еще долго после того, как она начинается.

И боль пришла. Ластени явно страдала. Вокруг глаз у нее легли круги. На ландыше ее лица появились пятнышки, как от ожогов, и складка бровей на опаловом лбу перестала быть только следом мимолетной мечты. Она выражала теперь нечто большее. Внешне жизнь Ластени не изменилась. Это по-прежнему была рутина домашних обязанностей, то же шитье в той же оконной амбразуре, то же хождение в церковь в обществе матери и — опять-таки в обществе матери — прогулки по зеленым склонам гор, где трепетали ручьи, то взбухавшие, то пересыхавшие в зависимости от времени года, но никогда не перестававшие низвергаться вниз. Особенно часто дамы прогуливались по вечерам — обычное время прогулок на своей земле. Но они делали это не как более счастливые обитатели равнин и берегов, отправляющиеся полюбоваться закатом. В этом зажатом между горами краю не было солнца: они как бы образовывали экран, защищавший от его лучей. С вершин, правда, было видно, как оно садится на горизонте, но до них требовалось добраться, а они были изрядно высоки. В самых долгих своих прогулках дамы де Фержоль не поднимались выше, чем на полпути.

Вечером ковер лугов, заросли, кое-где почти непроходимые, могучие деревья на склонах, которые гнутся долу, скручиваясь и переплетаясь между собой, придавали этим горам с тучной почвой, и ничуть не похожим на тощие и жаркие рыжие Пиренеи, характер, который хорошо, пожалуй, даже слишком хорошо сочетался с мыслями и чувствованиями обеих прогуливающихся женщин. Приближающаяся ночь окрашивала более темными тонами или расцвечивала звездами синюю орбиту, простертую над головами, а когда всходила луна, та луна, которой не замечаешь, она озаряла молочно-бледным светом убогое слуховое окно неба, благодаря которому, подняв глаза, можно было убедиться, что небо действительно существует… В любом ландшафте вечером появляется нечто фантастическое; этот тоже не был исключением. Выстроившиеся кругом горы, вершины которых только-только не целовались друг с другом, представлялись воображению хороводом гигантских фей, тихо шепчущихся между собой, словно закончившие визит и уже вставшие с мест гостьи, которым что-то торопливо договаривают, перед тем как облобызаться на прощание и разъехаться. И это сравнение казалось тем более разительным, что испарения, поднимавшиеся от зелени и бесчисленных орошающих траву источников, как бы набрасывали белый бурнус жемчужного тумана на просторные зеленые платья фей-великанш, слегка колышемые серебром ручьев. Только эти феи не уходили. Они оставались на прежнем месте, и там же их находили на следующее утро… Дамы де Фержоль почти никогда не возвращались с вечерних прогулок прежде, чем под их ногами не разнесется «ангелус», взметающийся к ним из небольшой долины, где прижималась к земле черная романская церковь, откуда вздымалась молитва, которую Данте именует «агонией умирающего дня». Тогда они спускались в темнеющий городок и шли в эту похожую на гробницу церковь, куда по обычаю ходили к вечерне перед ужином.

Подчас, когда г-жа де Фержоль по той или иной причине не могла уйти из дома, Ластени осмеливалась совершать подобные прогулки одна. Никакой неосторожности в этом не было. В краю — прежде всего в силу его удаленности — царил порядок. В этой со всех сторон наглухо заткнутой дыре жили, подобно некому троглодитскому племени, домоседы, многие из которых никогда не покидали кольца обставших их гор, как будто некое колдовское заклятие удерживало их в пределах мрачного магического круга. Ни чужаков, ни подозрительных бродяг здесь не попадалось, нищие и всевозможные путники, столкновение с коими могло бы сулить девушке недоброе, встречались лишь на внешних склонах этого хребта, который пересекает Францию и одним из центров которого была Форе; с внутренней же его стороны обитали только описанные нами насельники темной и сырой, как колодец, долины. К тому же дамы де Фержоль были окружены едва ли не суеверным почтением. Ластени знала по имени всех пастушков, гонявших своих коз по почти отвесным горным пастбищам, всех коровниц, отправлявшихся вечером на дойку на обрывистые луга, всех ловцов форели, удивших ее в маленьких водопадах и приносивших домой полные корзины этой рыбы, которой они кормили округу, как ловцы семги — Шотландию. Кроме того, г-жа де Фержоль никогда не разлучалась надолго с дочерью. Она отыскивала Ластени тем легче, что, уговорившись заранее, куда та пойдет, девушку нетрудно было обнаружить издалека на склоне расположенных амфитеатром гор и даже прямо из окон большого серого дома г-жи де Фержоль, из которых открывалась все та же перспектива — обрывистые Уступы гор, громоздящиеся перед глазами, словно шпалеры вдоль стены.

Однажды вечером Ластени непривычно быстро вернулась с подобной прогулки, усталая, изнемогающая, еще более изменившаяся. Изменилась она так, что это мог заметить не только острый наблюдатель, — зримо, грубо, очевидно. От Агаты, не перестававшей расспрашивать девушку, как та себя чувствует, она больше не скрывала, что сильно недомогает. Однако что она испытывает, Ластени объяснить не захотела. Она отделалась одной фразой: «Да не знаю я, что со мной, бедная моя Агата!» В тот вечер кое-что заметила даже ее мать, не желавшая ничего видеть и с головой ушедшая в благочестие и в воспоминания о муже, снедавшие ее. Ластени, уговорившаяся с матерью, что та, помолясь в церкви, поднимется вечером за дочерью в горы, сама спустилась в церковь — ей было так худо, что у нее не хватило терпения ждать. Войдя в храм, она увидела спину г-жи де Фержоль, преклонившей колени в исповедальне, и опустилась на скамью позади нее, сломленная усталостью. Быть может, она слишком много ходила пешком? Церковь, и без того темную, затопляли сумерки. Витражи ее померкли. Однако, когда г-жа де Фержоль вышла из исповедальни, час ужина еще не наступил, и мать предложила Ластени:

— Завтра праздник. Почему бы тебе завтра не причаститься со мной, а сейчас не исповедаться, пока я сотворю благодарственную молитву? Время у тебя есть.

Но Ластени отказалась, сославшись на то, что не готова, и продолжала сидеть не молясь, покамест г-жа де Фержоль, преклонив колени на плитах пола, творила молитву. Она была совершенно ошеломлена и, как бывает в такие минуты, совершенно ко всему безразлична. Отказ исповедаться и причаститься удивил г-жу де Фержоль, которая не пожелала настаивать, боясь, как бы сопротивление дочери не раздражило ее (она хорошо себя знала!), и она сочла, что дочь обязана будет раскаяться в отказе причаститься вместе с ней. Г-жа де Фержоль, эта ревностная богомолка, была сильно раздосадована, но воля ее не уступала неколебимостью вере, и когда мать с дочерью направились из церкви домой, Ластени не могла не почувствовать, что рука матери, лежащая на ее руке, дрожит от подавленного волнения. Они дошли до дому, не обменявшись ни словом. На углу маленькой квадратной площади, отделявшей церковь от особняка де Фержоль, стоял кузнец, чья кузница бросала через открытую дверь сноп огня, отблеск которого пересекли дамы, и Ластени оказалась настолько бледна, что даже красное пламя не смогло обагрить страшную в эту минуту бледность девушки.

— Как ты бледна! — изумилась г-жа де Фержоль. — Что с тобой?

Ластени ответила, что она устала. Но когда они сели за стол, одна, как обычно, напротив другой, черные глаза г-жи де Фержоль, обращенные на Ластени, потемнели, и девушка поняла, что мать сердится на нее за отказ причаститься вместе с нею. Она не поняла, она еще не могла понять, что заронила в свою мать впечатление, которое позднее окажется страшным гвоздем, и в один прекрасный день ее мать повесит на этот гвоздь отвратительное подозрение.

5

На другой день г-жа де Фержоль послала служанку за городским врачом, и Агата с задушевной и давно дозволенной фамильярностью выпалила:

— А, сударыня, заметили-таки, что барышня больна! Я-то уж это давно ясней ясного вижу и сама выложила бы все сударыне, не запрещай мне барышня: ей совестно тревожить мать из-за недомогания, которое, уверяет она, само по себе пройдет. Ан, глядь, не прошло, и я рада, что пожалует врач… — Агата не договорила, потому что в силу своей суеверности была отнюдь не убеждена в способности врача справиться с недугом Ластени. Тем не менее она со всей поспешностью отправилась за врачом, и тот явился. Он расспросил м-ль де Фержоль, но в ответ услышал мало что вразумительного. Она сказала, что чувствует надломленность и непобедимый упадок сил, сопровождаемые смертельным отвращением ко всему на свете.

— Даже к Богу? — бросила ей мать с горькой иронией.

Слово вырвалось у нее непроизвольно — так она сердилась на дочь за вчерашний отказ причаститься совместно. Ластени, которая никогда ни на что не роптала, безропотно отнеслась и к этому выпаду. Но она почувствовала, словно грозное пророчество грядущего, что всегда казавшаяся ей суровой набожность матери может в один прекрасный день стать жестокой.

Права ли была Агата в своих сомнениях? Но врач, если что-нибудь и понял в болезни м-ль де Фержоль, ничем не намекнул на это ее матери. Он не сказал ничего определенного о состоянии дочери, а сама г-жа де Фержоль никогда не болела. «Здоровьем мне возмещено то, что недодано счастьем», — говаривала она подчас. Она едва была знакома с врачом, к которому обращалась лишь по поводу мелких детских расстройств Ластени, когда та была еще совсем ребенком. Доктор уже лет десять практиковал в этой дыре, как презрительно выражалась Агата, что, впрочем, отнюдь не ставило под сомнение его медицинские способности. Из всех, кому нужен обширный театр, чтобы продемонстрировать свои таланты и даже свой гений, врач — тот, кому легче всего обойтись без такого театра. Разве он не повсюду находит материал для своих ученых занятий? Самый, может быть, лучший практик XIX века Рокаше[421]Знакомый Барбе д'Оревильи во время пребывания последнего в 1862 г. у г-жи де Буглон в Бастид-д'Арманьяке в департаменте Ланды на юго-западе Франции. прожил всю жизнь в глухом городишке черного Арманьяка, где больше полувека творил сущие чудеса исцеления. Правда, врач из городишка в Форе был не похож на своего коллегу из городишка в Ландах. Это был всего-навсего здравомыслящий и опытный человек, который придерживался выжидательных методов и не насиловал природу, каковая, будучи женщиной, не прочь иногда быть изнасилованной. Возможно также, симптомы, подмеченные им у Ластени, были слишком неопределенными, чтобы он решился сказать, что думает, если и усмотрел в них намек на нечто серьезное. Короче, даже если у него и появились основания для тревоги, он не поделился ими, предпочитая выждать, прежде чем поведать о них матери, в чьих черных глазах он читал такое суровое материнское чувство. Он повел разговор о недомоганиях, столь свойственных юным особам в возрасте Ластени, когда их организм, ослабленный кризисом, который превращает их в женщин, еще не успевает обрести былое равновесие, и прописал не столько лекарства, сколько определенный гигиенический режим.