Онлайн чтение книги

Европейские поэты Возрождения

ФРАНЦИЯ

ФРАНСУА ВИЙОН

БАЛЛАДА О ДАМАХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Скажи, в каких краях они,

Таис, Алкида — утешенье

Мужей, блиставших в оны дни?

Где Флора, Рима украшенье?

Где Эхо, чье звучало пенье,

Тревожа дремлющий затон,

Чья красота — как наважденье?..

Но где снега былых времен?

Где Элоиза, объясни,

Та, за кого приял мученья

Пьер Абеляр из Сен-Дени,

Познавший горечь оскопленья?

Где королева, чьим веленьем

Злосчастный Буридан казнен,

Зашит в мешок, утоплен в Сене?..

Но где снега былых времен?

Где Бланка, белизной сродни

Лилее, голосом — сирене?

Алиса, Берта, — где они?

Где Арамбур, чей двор в Майенне?

Где Жанна, дева из Лоррэни,

Чей славный путь был завершен

Костром в Руане? Где их тени?..

Но где снега былых времен?

Принц, красота живет мгновенье.

Увы, таков судьбы закон!

Звучит рефреном сожаленье:

Но где снега былых времен?..

ЖАЛОБЫ ПРЕКРАСНОЙ ОРУЖЕЙНИЦЫ

Мне никогда не позабыть

Плач Оружейницы Прекрасной,

Как ей хотелось юной быть

И как она взывала страстно:

«О, увяданья час злосчастный!

Зачем так рано наступил?

Чего я жду? Живу напрасно,

И даже умереть нет сил!

Ведь я любого гордеца

Когда-то сразу покоряла,

Купца, монаха и писца,

И все, не сетуя нимало,

Из церкви или из кружала

За мной бежали по пятам,

Но я их часто отвергала,

Впадая в грех богатых дам.

Я чересчур была горда,

О чем жестоко сожалею,

Любила одного тогда

И всех других гнала в три шеи,

А он лишь становился злее,

Такую преданность кляня;

Теперь я знаю, став умнее:

Любил он деньги, не меня!

Но он держал меня в руках,

Моею красотой торгуя.

Упреки, колотушки, страх, —

Я все прощала, боль любую;

Бывало, ради поцелуя

Я забывала сто обид…

Доныне стервеца люблю я!

А что осталось? Грех и стыд.

Он умер тридцать лет назад,

И я с тоскою понимаю,

Что годы вспять не полетят

И счастья больше не узнаю.

Лохмотья ветхие снимая,

Гляжу, чем стала я сама:

Седая, дряхлая, худая…

Готова я сойти с ума!

Что стало с этим чистым лбом?

Где медь волос? Где брови-стрелы?

Где взгляд, который жег огнем,

Сражая насмерть самых смелых?

Где маленький мой носик белый,

Где нежных ушек красота

И щеки — пара яблок спелых,

И свежесть розового рта?

Где белизна точеных рук

И плеч моих изгиб лебяжий?

Где пышных бедер полукруг,

Приподнятый в любовном раже,

Упругий зад, который даже

У старцев жар будил в крови,

И скрытый между крепких ляжек

Сад наслаждений и любви?

В морщинах лоб, и взгляд погас,

Мой волос сед, бровей не стало,

Померкло пламя синих глаз,

Которым стольких завлекала,

Загнулся нос кривым кинжалом,

В ушах — седых волос кусты,

Беззубый рот глядит провалом,

И щек обвисли лоскуты…

Вот доля женской красоты!

Согнулись плечи, грудь запала,

И руки скручены в жгуты,

И зад и бедра — все пропало!

И ляжки, пышные, бывало,

Как пара сморщенных колбас…

А сад любви? Там все увяло.

Ничто не привлекает глаз.

Так сожалеем о былом,

Старухи глупые, седые,

Сидим на корточках кружком,

Дни вспоминаем золотые,—

Ведь все мы были молодые,

Но рано огонек зажгли,

Сгорели вмиг дрова сухие,

И всех нас годы подвели!»

БАЛЛАДА ПРИМЕТ

Я знаю, кто по-щегольски одет,

Я знаю, весел кто и кто не в духе,

Я знаю тьму кромешную и свет,

Я знаю — у монаха крест на брюхе

Я знаю, как трезвонят завирухи,

Я знаю, врут они, в трубу трубя,

Я знаю, свахи кто, кто повитухи,

Я знаю все, но только не себя.

Я знаю летопись далеких лет,

Я знаю, сколько крох в сухой краюхе

Я знаю, что у принца на обед,

Я знаю — богачи в тепле и в сухе,

Я знаю, что они бывают глухи,

Я знаю — нет им дела до тебя,

Я знаю все затрещины, все плюхи,

Я знаю все, но только не себя.

Я знаю, кто работает, кто нет,

Я знаю, как румянятся старухи,

Я знаю много всяческих примет,

Я знаю, как смеются потаскухи,

Я знаю — проведут тебя простухи,

Я знаю — пропадешь с такой, любя

Я знаю — пропадают с голодухи,

Я знаю все, но только не себя.

Я знаю, как на мед садятся мухи,

Я знаю Смерть, что рыщет, все губя

Я знаю книги, истины и слухи,

Я знаю все, но только не себя.

БАЛЛАДА ИСТИН НАИЗНАНКУ

Мы вкус находим только в сене

И отдыхаем средь забот,

Смеемся мы лишь от мучений,

И цену деньгам знает мот.

Кто любит солнце? Только крот.

Лишь праведник глядит лукаво,

Красоткам нравится урод,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

Лентяй один ие знает лени,

На помощь только враг придет,

И постоянство лишь в измене.

Кто крепко спит, тот стережет,

Дурак нам истину несет,

Труды для нас — одна забава,

Всего на свете горше мед,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

Кто трезв, тем море по колени,

Хромой скорее всех дойдет,

Фома не ведает сомнений,

Весна за летом настает,

И руки обжигает лед.

О мудреце дурная слава,

Мы море переходим вброд,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

Вот истины наоборот;

Лишь подлый душу бережет,

Глупец одии рассудит право,

Осел достойней всех поет,

И лишь влюбленный мыслит здраво.

БАЛЛАДА ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В БЛУА

От жажды умираю над ручьем.

Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.

Куда бы ни пошел, везде мой дом.

Чужбина мне — страна моя родная.

Я знаю все, я ничего не знаю.

Мне из людей всего понятней тот,

Кто лебедицу вороном зовет.

Я сомневаюсь в явном, верю чуду.

Нагой, как червь, пышнее всех господ.

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всем.

Я жду и ничего не ожидаю.

Я нищ, и я кичусь своим добром.

Трещит мороз — я вижу розы мая.

Долина слез мне радостнее рая.

Зажгут костер — и дрожь меня берет,

Мне сердце отогреет только лед.

Запомню шутку я и вдруг забуду,

И для меня презрение — почет.

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,

Но звезды в небе ясно различаю.

Я ночью бодр и засыпаю днем.

Я по земле с опаскою ступаю.

Не вехам, а туману доверяю.

Глухой меня услышит и поймет.

И для меня полыни горше мед.

Но как понять, где правда, где причуда?

И сколько истин? Потерял им счет.

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не знаю, что длиннее — час иль год,

Ручей иль море переходят вброд?

Из рая я уйду, в аду побуду.

Отчаянье мне веру придает.

Я всеми приият, изгнан отовсюду.

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, КОТОРОЕ НАПИСАЛ ВИЙОН, ПРИГОВОРЕННЫЙ К ПОВЕШЕНИЮ

Я — Франсуа, чему не рад.

Увы, ждет смерть злодея,

И сколько весит этот зад,

Узнает скоро шея.

БАЛЛАДА ПОВЕШЕННЫХ

О люди-братья, мы взываем к вам:

Простите нас и дайте нам покой!

За доброту, за жалость к мертвецам

Господь воздаст вам щедрою рукой.

Вот мы висим печальной чередой,

Над нами воронья глумится стая,

Плоть мертвую на части раздирая,

Рвут бороды, пьют гной из наших глаз…

Не смейтесь, на повешенных взирая,

А помолитесь господу за нас!

Мы — братья ваши, хоть и палачам

Достались мы, обмануты судьбой.

Но ведь никто, — известно это вам? —

Никто из нас не властен над собой!

Мы скоро станем прахом и золой,

Окончена для нас стезя земная,

Нам бог судья! И, к вам, живым, взывая,

Лишь об одном мы просим в этот час:

Не будьте строги, мертвых осуждая,

И помолитесь господу за нас!

Здесь никогда покоя нет костям:

То хлещет дождь, то сушит солнца зной,

То град сечет, то ветер по ночам

И летом, и зимою, и весной

Качает нас по прихоти шальной

Туда, сюда и стонет, завывая,

Последние клочки одежд срывая,

Скелеты выставляет напоказ…

Страшитесь, люди, это смерть худая!

И помолитесь господу за нас.

О господи, открой нам двери рая!

Мы жили на земле, в аду сгорая.

О люди, не до шуток нам сейчас,

Насмешкой мертвецов не оскорбляя,

Молитесь, братья, господу за нас!

БАЛЛАДА-ВОСХВАЛЕНИЕ ПАРИЖСКОГО СУДА, С ПРОСЬБОЙ ПРЕДОСТАВИТЬ ВИЙОНУ ТРИ ДНЯ ОТСРОЧКИ НА СБОРЫ ПЕРЕД ИЗГНАНИЕМ

Пять чувств моих проснитесь: чуткость кожи,

И уши, и глаза, и нос, и рот;

Все члены встрепенитесь в сладкой дрожи:

Высокий Суд хвалы высокой ждет!

Кричите громче, хором и вразброд:

«Хвала Суду! Нас, правда, зря терзали,

Но все-таки мы в петлю не попали!..»

Нет, мало слов! Я все обдумал здраво:

Прославлю речью бедною едва ли

Суд милостивый, и святой, и правый.

Прославь же, сердце, Суд, что мог быть строже,

Излей слезами умиленья мед!

Пусть катятся по исхудалой роже,

Смывая грязь тюремную и пот,

Следы обид, страданий и забот.

Французы, иноземцы — все дрожали,

Взирая на судебные скрижали,

Но в мире справедливей нет державы,—

Здесь многие раз навсегда познали

Суд милостивый, и святой, и правый.

А вы что, зубы? Вам молчать негоже!

Пусть челюсть лязгает и, как орган, поет

Хвалы Суду, и селезенка тоже,

И печень с легкими вступают в свой черед,

Пусть колоколом вторит им живот,

Все тело грешное, — его вначале

Отмыть бы надо, чтоб не принимали

Меня за кабана в трясине ржавой,—

А впрочем, пусть восхвалит без печали

Суд милостивый, и святой, и правый.

Принц, если б мне три дня отсрочки дали,

Чтоб мне свои в изгнанье подсобрали

Харчей, деньжишек для дорожной справы,

Я б вспоминал, уйдя в чужие дали,

Суд милостивый, и святой, и правый.

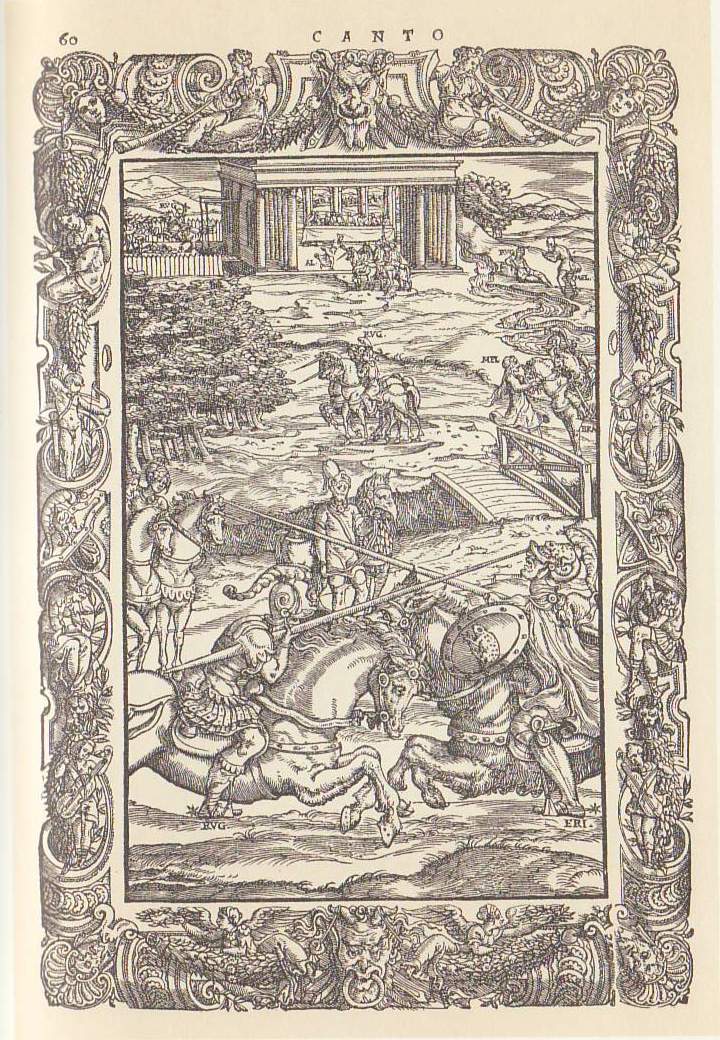

Джакомо Франко. Иллюстрация к поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».

1590 г. Резец, офорт

МЕЛЛЕН ДЕ СЕН-ЖЕЛЕ

ПАПСТВО

Распутница, владея светом целым,

Такой себе присвоила почет

И власть такую над душой и телом,

Как бог, который в небесах живет.

И долго тешилась она. Но вот

Стрелу в нее какой-то враг направил.

А там и лекарь вдруг ее оставил,

Беспомощную и больную тяжко,

Плоха она, и кто-то уж расславил,

Что впала в слабоумие бедняжка.

РЕВНОСТЬ

Глаза и рот ваш целовать прекрасный

Готов я много, много тысяч раз,

Когда вы отбиваетесь напрасно,

А я держу в объятьях крепких вас.

Но в это время мой влюбленный глаз,

Чуть отстранясь, на прелести косится,

Которые мой поцелуй крадет.

Я так ревнив, что глаз мой не мирится

С соперником, хотя б им был мой рот.

МАРГАРИТА НАВАРРСКАЯ

ПОСЛАНИЕ

Бог дал мне в пастыри Христа —

К иным владыкам мне ль стремиться?

Я хлебом бытия сыта,—

На пищу смерти мне ль польститься?

Меня хранит его десница,—

Мне ль верить собственной руке?

Мое спасенье в нем таится,—

Мне ль строить веру на песке?

Лишь на Христа надеюсь я,—

Не отступлюсь ни впредь, ни ныне.

Он сила, мощь и власть моя,—

Так припаду ль к иной святыне?

Он духа моего твердыня,—

Как я могу его забыть?

Увязнуть стоит ли в пучине,

Чтоб славу ложную добыть?

Вся жизнь моя в любви к Христу,—

Прельщусь ли суетой земною?

Его завет я свято чту,—

Пойду ли я стезей иною?

Такой учитель дан судьбою,—

Кого я с ним могу равнять?

Он не гнушался править мною,—

Так отступлю ли хоть на пядь?

Бог дочерью меня зовет,—

Я ль звать отцом его не буду?

Мои слова весь мир клянет,—

Я ль слух открою злу и блуду?

Он дух мой вынул из-под спуда,—

Меня ли осыпать хвалой?

Нет, ибо бог — везде и всюду.

Ему — любовь и трепет мой.

* * *

Спаситель мой, что я могу добавить?

Перед тобою нет нужды лукавить:

Ты с тайн срываешь полог темноты.

Ты видишь, помыслы мои просты:

Тобой дышать, тебя любить и славить.

Я научилась ни во что не ставить

Земную власть. Кому же мною править,

Как не тебе, средь этой суеты,

Спаситель мой.

Лишь ты один сумел меня избавить

И оградить от зол, на путь наставить.

Плоть, дух и мысль питаешь только ты.

Яви свою заботу с высоты

И помоги мне жизнь мою исправить,

Спаситель мой.

* * *

Приправа смерти пряна и остра

И тело жжет до самого нутра.

Кому ее не хочется хлебнуть?

Ведь только смерть дает душе прильнуть

К сосуду очищенья и добра.

Утратив брата, вслед за ним сестра —

Ей смерть была страшна еще вчера —

Свой хлеб скорее жаждет обмакнуть

В приправу смерти.

Она душой спокойна и бодра

И чувствует, что ей теперь пора

К Спасителю идти в последний путь,

И нетерпенье ей стесняет грудь.

Она губами тянется с одра

К приправе смерти.

КЛЕМАН МАРО

ПОСЛАНИЕ КОРОЛЮ С ПРОСЬБОЙ ВЫЗВОЛИТЬ АВТОРА ИЗ ТЮРЬМЫ

Король французский, страждущих оплот,

Заутра день шестнадцатый пойдет

(Ошибки в счете нет — даю вам слово),

Как в монастырь Отсидия святого

Маро на кошт казенный помещен,

И хоть я этим несколько смущен,

Дерзну поведать все ж, в чем дело было.

К вам во дворец три пристава-верзилы

Внезапно ворвались, чтоб мне сказать:

«Король вас повелел под стражу взять».

И удивил меня приказ такой

Куда сильней, чем гром с небес зимой.

Предъявлен был пергамент мне потом.

Он нелюдским был писан языком:

Там говорилось лишь о пресеченье,

Поимке, задержанье, заключенье.

«Вы помните, — прохвосты изрекли,—

О том, как арестанту помогли

Из наших рук намедни ускользнуть?»

Тут я, конечно, стал твердить: «Отнюдь!»

Ведь если б я ответил: «Да» — оно

В вину мне после было б вменено.

К тому ж я в этом случае к лжецам

Открыто бы себя причислил сам:

Ну, где мне от тюрьмы спасать других,

Коль разделю я вскоре участь их!

Но понапрасну тратил я слова:

Им внять не пожелали пристава.

Меня они, скомандовав: «Ни с места!».

Под локти подхватили, как невесту,

Но чуть грубей, и повлекли в тюрьму.

И все ж скорей прощу я и пойму

Их неучтивость, наглость, шельмовство,

Чем подлость прокурора моего —

Чтоб в ад он шел точить с чертями лясы!

Я зайца, перепелку и бекаса

Ему послал, но до сих пор сижу;

А если куш побольше предложу,

Он хапнет и его без лишних слов:

Свои силки подобный птицелов

Таким липучим клеем покрывает,

Что в них любая птичка застревает.

Но к делу! Вот о чем посланье это:

Боюсь, что будет песня моя спета

И пропоют отходную мне вскоре,

Коль на мое не призрите вы горе.

Одна надежда у меня осталась —

На ваше милосердие и жалость.

Да и к чему вам надо мною суд? —

Лишь пересуды лишние пойдут.

А коли впрямь понатворил я бед,

Что тоже, кстати, доказать бы след,

С меня вполне довольно порицанья.

Такое мне и дайте наказанье —

Его принять от вас я буду рад.

А если крючкотворы возопят,

Со мной — тут остановка лишь за вами —

Всегда их можно поменять местами.

Итак, пусть вашим, государь, указом

Я из тюрьмы отпущен буду разом,

А уж когда я выберусь на волю,

Меня сюда не заполучат боле.

Прощения прошу у вас смиренно

За то, что к вам решился дерзновенно

С посланьем этим глупым обратиться,

Хоть лично б должен во дворец явиться.

Но тут уж, право, нет моей вины —

Прогулки мне сейчас воспрещены.

БPAТ ЛЮБЕН

Обитель бросив на день целый —

Пускай себе брюзжит приор,—

Скакать в Париж как угорелый,—

Тут брат Любен на дело скор;

Но жить страстям наперекор

И, как Писание велело,

Не устремлять к соблазну взор,—

Тут брат Любен не скор на дело.

Содрать у человека смело,

Коль тот, бедняга, не хитер,

Последнюю рубаху с тела,—

Тут брат Любен на дело скор;

Но устыдиться клички «вор»

И в пользу жертвы оскуделой

Отдать хоть часть того, что спер,—

Тут брат Любен не скор на дело.

Искусней сводни закоснелой

Внушать, что блуд не есть позор,

Девице юной и незрелой,—

Тут брат Любен на дело скор;

Громит он пьянство с давних пор,

Но пусть, коль жажда одолела,

Пьет воду пес его Трезор,—

Тут брат Любен не скор на дело.

Посылка

Посеять зло, разжечь раздор —

Тут брат Любен на дело скор;

Но ближнему помочь умело —

Тут брат Любен не скор на дело.

ПРОТИВ ТОЙ, КТО БЫЛА ПОДРУГОЙ ПОЭТА

Когда я в пост, повздорив с милой,

Ревнивый бросил ей упрек,

Со зла красавица решила,

Что дать мне следует урок,

И вот она, не чуя ног,

Спешит с доносом на того,

Кто за нее костьми бы лег:

«Он сало ел. Хватай его!»

Так эта весть святош взбесила,

Что через самый краткий срок

Явились стражники-верзилы

Меня упрятать под замок,

И толстый их сержант изрек

С порога дома моего:

«Вот он, Клеман, убей нас бог!

Он сало ел. Хватай его!»

Хоть всякое со мною было,

Такого все ж я ждать не мог!

В тюрьму злодейка посадила

Меня за сущий пустячок,

Хоть не пойму, какой ей прок

Лишаться друга своего,

Властям духовным дав намек:

«Он сало ел. Хватай его!»

Посылка

Принц, только та, чей нрав жесток,

В чьем сердце злость и ханжество,

Шепнуть способна под шумок:

«Он сало ел. Хватай его!»

СОВЕРШЕННОЕ РОНДО ДРУЗЬЯМ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

На воле я, друзья, гуляю снова,

А все-таки томился под замком.

Ну, до чего ж судьба ко мне сурова!

Но благ господь. Сменилось зло добром.

Меня в Нуэ, узилище сыром,

Завистники сгноить давали слово,

Но не смогли поставить на своем.

На воле я, друзья, гуляю снова.

Рим на меня косился, строил ковы,

Хоть не бывал я в обществе дурном

И не содеял ничего плохого,

А все-таки томился под замком.

Как только стала та моим врагом,

Кто мне дороже бытия земного,

В тюрьму Сен-При я брошен был тайком.

Ну, до чего ж судьба ко мне сурова!

В Париже долго я влачил оковы,

А в Шартре был до этого знаком

С темницею, где света нет дневного.

Но бог велик: сменилось зло добром.

Друзья, похлопотали вы о том,

Чтоб отпустили узника больного,

И ныне извещаю вас письмом,

Что вновь гуляю, бодрый и здоровый,

На воле я.

ЭЛЕГИЯ О ЗЛОСЧАСТНОМ БОГАЧЕ ЖАКЕ ДЕ БОНЕ, СЕНЬОРЕ САМБЛАНСЕ

Фортуна долго нянчилась со мной,

Но, подавая мне рукой одной

Имения, чины и блага прочьи,

До коих мы во Франции охочи,

Она петлю вила рукой другою,

И та петля была моим слугою,

Спасти хотевшим жизнь свою младую,

Надета мне на голову седую;

И я глазам своих детей, с рожденья

К высокому привыкших положенью,

Предстал, увы, и перед смертью в нем,

На виселицу вздернут палачом.

Лишился я столь дорогой мне чести,

Которая со мной погибла вместе.

Меня мое богатство не спасло,

А до постыдной казни довело.

Не многим помогли мне и друзья:

Оплакан для приличья ими я.

Так щедро взыскан я судьбою был,

Что от щедрот оскомину набил.

Меня своим отцом король наш звал,

Но даже это суд в расчет не взял.

Там все ошибки мне в вину вменили,

Заслуг же и трудов не оценили

И обрекли меня по приговору

Удавке, разоренью и позору,

И мне одно осталось — к месту казни

Проследовать, не выказав боязни

И ни на миг не побледнев с лица,

Чем так привлек к себе я все сердца,

Что вынудил, идя в последний путь,

Завистников своих и тех всплакнуть.

Не стану спорить, жил я столь богато,

Что зависть в людях пробуждал когда-то,

Но пусть она теперь уснет спокойно:

Болтаюсь я, считавший, что пристойно

Меня по смерти предадут земле,

На Монфоконе в мерзостной петле,

И сильный ветер труп мой охладелый

Качает в вышине остервенело,

А слабый — в волосах моих седых

Играет, как в листве дерев густых.

Мои глаза, что молнией блистали,

Добычею ворон голодных стали,

А шею, коей я вовек не гнул,

Ошейник смертный мне, как псу, стянул.

Носил я встарь изысканный наряд,

А ныне бьет меня нещадно град,

И дождь сечет, и солнце сушит там,

Где место лишь убийцам да ворам.

Заканчивая жалобу свою,

Богач злосчастный, я совет даю

И королю, и смертному простому

За славою не гнаться по-пустому.

Я в жизненной игре брал верх не раз,

Но и меня — не первого из нас! —

Фортуна, уготовив мне веревку,

В последний час переиграла ловко:

Я слыл за ловкача из ловкачей,

Она же оказалась половчей.

Итак, прошу я люд честной молиться.

Да и с душой моей не сотворится

Того, что плоти довелось узнать;

А также заклинаю всех понять,

Что золото хоть и сулит услады,

Да за него платиться горем надо.

«ДА» И «НЕТ»

Хочу, чтоб вы, когда я вас целую,

Твердили «нет» с улыбкою, но строго!

Ведь слыша «да», вас упрекнуть могу я,

Что вы наговорили слишком много.

Не полагайте только, ради бога,

Что цвет любви ненужен стал мне вдруг,

И все ж, отнюдь не корча недотрогу,

Шепчите; «Нет, он не про вас, мой друг!»

К АННЕ

Как солнце разгоняет сумрак синий

Сияньем несказанно золотым,

Так разгоняешь и мое унынье

Ты, Анна, появлением своим.

Тебя не видя, я тоской томим,

Тебя увидев, оживаю вновь я,

И это объясняется одним —

Тем, что к тебе пылаю я любовью.

ПРО АННУ

Увидев ту брюнетку, что поспорит

С Венерою слоя «еньем и красой;

Услышав голосок, чьим звукам вторит

Спинет, звенящий под ее рукой,

Я радости исполнен неземной,

Как праведники перед ликом бога,

И становлюсь в блаженстве им ровнёй,

Чуть вспомню, что и я ей мил немного.

МАРГАРИТЕ НАВАРРСКОЙ

Как раб, я предан госпоже, чья плоть

Стыдлива, непорочна и прекрасна,

В чьем сердце постоянство побороть

Ни радости, ни горести не властны;

С чьим разуменьем ангельским напрасно

Соперничать бы тщился ум людей.

На свете нет чудовища странней —

Такому слову не дивитесь вчуже,

Затем что тело женщины у ней,

Но разум ангела и сердце мужа.

О СОЧИНЕНИЯХ МАРГАРИТЫ НАВАРРСКОЙ

Настолько дивный дар стихосложенья

Дан грациями госпоже моей,

Что я сержусь, дивясь ему при чтенье,

На то, что не дивлюсь еще сильней.

Когда же я, ведя беседу с ней,

Вновь на ее творенья брошу взгляд,

Дивлюсь я неразумью тех людей,

Кого плоды пера ее дивят.

ПЕСНЯ

Пленен я самою прекрасной

Из женщин, живших в мире сём,

За что хвалу своим стихом

Пою Венере громогласно.

Когда б Амур себе напрасно

Глаз не завязывал платком,

Он в девушку с таким лицом

И сам бы мог влюбиться страстно.

Она ко мне небезучастна,

А я готов поклясться в том,

Что счастлив, став ее рабом,

Служить ей всюду и всечасно.

СУДЬЯ И САМБЛАНСЕ

Когда на моифоконский эшафот

Вел Самблансе Майар, служитель ада,

Кто выглядел бодрей — судья иль тот,

Кого судье повесить было надо?

Бросал вокруг Майар так робко взгляды

Был Самблансе так тверд, хоть он и стар

Что мнилось: на расправу без пощады

Ведом своею жертвой сам Майар.

АББАТ И ЕГО СЛУГА

С хозяином слуга аббата схож

Так, что порою различить их трудно;

Бесчинство этот любит, тот — дебош;

Тот шутит непристойно, этот — блудно;

Тот пьет мертвецки, этот беспробудно.

Лишь вечером идет у них война:

Аббат боится, что во время сна

Умрет, коль ночью глотку не промочит;

Слуга ж, пока хоть капля есть вина,

Упорно отойти ко сну не хочет.

О САМОМ СЕБЕ

Уж я не тот любовник страстный,

Кому дивился прежде свет;

Моя весна и лето красно

Навек прошли, пропал и след.

Амур, бог возраста младого!

Я твой служитель верный был;

Ах, если б мог родиться снова,

Уж так ли б я тебе служил!

БОНАВАНТЮР ДЕПЕРЬЕ

ЛЮБОВЬ

Вышел на праздник

Юный проказник,

Без упоенья и слез,

В день изобилья

Новые крылья

Сплел он из лилий и роз.

Сладости любит,

Но лишь пригубит —

Вмиг улетает, пострел,

В этой снующей

Праздничной гуще

Мечет он молнии стрел.

Скольких ни встретит,

В каждого метит,

В сердце стремится попасть.

Лучник умелый

Шлет свои стрелы,

Яд их погибельный — страсть.

Смех твой — награда

Тем, кто от яда

Гибнет, печаль затая.

Мальчик жестокий!

Наши упреки

Мать услыхала твоя.

Взор ее строгий

В смутной тревоге

Ищет тебя на лугу,

В дикорастущих

Чащах и пущах,

В праздничном шумном кругу.

МОРИС СЭВ

К ДЕЛИИ

Не пламенная Анадиомена,

Не ветреный и любящий Эрот,

А память, не желающая тлена,

В моем творенье пред тобой встает.

Ты в нем найдешь, я знаю наперед,

Ошибку в слове, слабость в эпиграмме.

Но вот Любовь мои стихи берет

И, пощадив, проносит через пламя.

страдать — не страдать

* * *

Над самой прекрасной из Океанид,

Над Клитией гордой, оставившей Море,

Адонис свой лик несравненный склонит,

И прелесть его омрачится от горя.

Поникнув к земле и со смертью не споря,

Засохший цветок хранит аромат,—

Урок для тех, что бессмертья хотят,

Надеются выявить и смерти боятся.

Твои добродетели, вечный клад,

От Мавра до Индии сохранятся.

* * *

Два раза мне являлся лунный серп,

Два раза полная луна всходила,

И снова месяц плелся на ущерб,

Два раза полуденное светило

Напоминало, что в терпенье сила,

Что время разлучило нас давно,

Что с жизнью мне ужиться не дано.

Ведь умереть — но жить в тебе, о Дама

Погибнуть от разлуки — все равно

Что в ожиданье мучиться упрямо.

* * *

Любил я так, что только ею жил.

Так ею жил, что и люблю доныне.

Меня слепил души и чувства пыл,

Запутывая сердце в паутине.

Но вот и подошла любовь к вершине.

Неужто верность оскудеть могла?

Взаимной искра страсти в нас была,

И твой огонь во мне роиедает пламя.

Так пусть же два костра сгорят дотла,

Одновременно сгинув, вместе с нами.

ЛУИЗА ЛАБЕ

* * *

Еще целуй меня, целуй и не жалей,

Прошу тебя, целуй и страстно и влюбленно.

Прошу тебя, целуй еще сильней, до стона,

В ответ целую я нежней и горячей.

А, ты устал? В моих объятиях сумей

Вновь целоваться так, как я — воспламененно.

Целуясь без конца, без отдыха, бессонно,

Мы наслаждаемся, не замечая дней.

Две жизни прежние объединив в одну,

Мы сохраним навек надежду и весну.

Жить без страстей, Амур, без муки не могу я.

Когда спокойна жизнь, моя душа больна.

Но стынет кровь, когда я ласки лишена,

И без безумств любви засохну я, тоскуя.

* * *

Согласно всем законам бытия

Душа уходит, покидая тело.

И я мертва, и я зову несмело:

Где ты, душа любимая моя?

Когда б ты знала, как страдаю я

И как от горьких слез окаменела,

Душа моя, ты, верно б, не посмела

Жестокой пытке подвергать меня.

Охвачена любовною мечтою,

Страшусь, мой друг, свидания с тобою.

Молю тебя: не хмурь тогда бровей,

Не мучь меня гордыней непреклонной

И красотою одари своей,

Жестокой прежде, ныне благосклонной.

* * *

Лишь только мной овладевает сон

И жажду я вкусить покой желанный,

Мучительные оживают раны:

К тебе мой дух печальный устремлен.

Огнем любовным дух мой опален,

Я вся во власти сладкого дурмана…

Меня рыданья душат непрестанно,

И в сердце тяжкий подавляю стон.

О день, молю тебя, ие приходи!

Пусть этот сон всю жизнь мне будет сниться,

Его вторженьем грубым не тревожь.

И если нет падежды впереди

И вдаль умчалась счастья колесница,

Пошли мне, ночь, свою святую ложь.

* * *

Что нас пленяет: ласковые руки?

Надменная осанка, цвет волос?

Иль бледность, нежность взгляда, скупость слез?

И кто виновник нестерпимой муки?

Кто выразит в стихах всю боль разлуки?

Чье пение с тоской переплелось?

В чьем сердце больше теплоты нашлось?

Чья лютня чнще извлекает звуки?

Я не могу сказать наверняка,

Пока Амура властная рука

Меня ведет, но вижу тем яснее,

Что все, чем наш подлунный мир богат,

И все, о чем искусства говорят,

Не сделает мою любовь сильнее.

ОЛИВЬЕ ДЕ МАНЬИ

* * *

Горд, что мы делаем? Когда ж конец войне?

Когда конец войне на стонущей планете?

Когда настанет мир на этом грешном свете,

Чтобы вздохнул народ в измученной стране?

Я вижу вновь убийц пешком и на коне,

Опять войска, войска, и гул, и крики эти,

И нас, как прежде, смерть заманивает в сети,

И только стоны, кровь и города в огне.

Так ставят короли на карту наши жизни.

Когда же мы падем, их жертвуя отчизне,

Какой король вернет нам жизнь и солнца свет?

Несчастен, кто рожден в кровавые минуты.

Кто путь земной прошел во дни народных бед!

Нам чашу поднесли, но полную цикуты…

* * *

Не следует пахать и сеять каждый год:

Пусть отдохнет земля, под паром набухая.

Тогда мы вправе ждать двойного урожая,

И поле нам его в урочный срок дает.

Следите, чтобы мог вздохнуть и ваш народ,

Чтоб воздуху набрал он, плечи расправляя.

И, тяготы свои на время забывая,

В другой раз легче он их бремя пронесет.

Что кесарево, сир, да служит вашей славе,

Но больше требовать, поверьте, вы не вправе

Умерьте сборщиков бессовестную рать,

Чтобы не смели те, кто алчны и жестоки,

Три шкуры драть с людей, высасывать их соки

Стригите подданных, — зачем нх обдирать?

ПОНТЮС ДЕ ТИАР

ПЕСНЯ К МОЕЙ ЛЮТНЕ

Пой, лютня, не о жалобе напрасной,

Которою душа моя полна,—

Пой о моей владычице прекрасной.

Она не внемлет — но звучи, струна,

Как будто Сен-Желе тебя тревожит,

Как будто ты Альберу отдана.

Забудь про боль, что неустанно гложет

Меня, и пусть прекрасный голос твой

С моею нежной песнью звуки сложит.

Ее златые волосы воспой —

Признайся, эти волосы намного

Прекрасней диадемы золотой.

Воспой чело, откуда смотрит строго

С укором Добродетель в душу мне,

А там, в душе, — любовная тревога.

Пой мне об этой нежной белизне,

Подобной цвету розы, что раскрылась

В прекрасный день, в прекраснейшей стране.

Пой о бровях, где счастье преломилось,

Где чередуются добро и зло,

Мне принося немилость или милость.

Воспой ее прекрасных глаз тепло!

От этого божественного взора

На небе солнце пламень свой занггло.

Воспой улыбку, полную задора,

И щеки цвета ярко-алых роз,

Которым позавидует Аврора.

Еще воспой ее точеный нос,

И губы, меж которых ряд жемчужин,

Каких никто с Востока не привез.

И слух, который песнью не разбужен

Моей — для грешных звуков он закрыт,

С ним серафимов хор небесный дружен.

Сто милостей, которые хранит

Она в себе, воспой: я пламенею,

Сто факелов любви во мне горит.

Воспой и эту мраморную шею:

От этого кумира не спасти

Меня, склоняющегося пред нею.

Пой о красотах Млечного Пути,

О полюсах — о правом и о левом,—

Способных мне блаженство принести.

И пой мне о руках, что королевам

Под стать, когда их легкие персты

Тебя встревожат сладостным напевом.

Но о сокрытой доле красоты

Не пой мне, лютня, я прошу, не надо!

Не пой о том, к чему летят мечты.

Но пой мне, как бессмертная отрада

Стремится ввысь, раскрыв свои крыла,—

И не страшна ей ни одна преграда;

Как сердце у меня она взяла,

И как порой она меня терзала —

Лицом грустна, душою весела.

Но если песнь такую, как пристало,

Не сможешь ты найти в своей струне,

Тебя жалеть я буду столь же мало,

Сколь мало у нее любви ко мне.

ПЬЕР РОНСАР

СТАНСЫ

Если мы во храм пойдем,

Преклонясь пред алтарем,

Мы свершим обряд смиренный,

Ибо так велел закон

Пилигримам всех времен

Восхвалять творца вселенной.

Если мы в постель пойдем,

Ночь мы в играх проведем,

В ласках неги сокровенной,

Ибо так велит закон

Всем, кто молод и влюблен,

Проводить досуг блаженный.

Но как только захочу

К твоему припасть плечу,

Иль с груди совлечь покровы,

Иль прильнуть к твоим губам,—

Как монашка, всем мольбам

Ты даешь отпор суровый.

Для чего ж ты сберегла

Нежность юного чела,

Жар нетронутого тела,—

Чтоб женой Плутона стать,

Чтоб Харону их отдать

У стигийского предела?

Час пробьет, спасенья нет,

Губ твоих поблекнет цвет,

Ляжешь в землю ты сырую,

И тогда я, мертвый сам,

Не признаюсь мертвецам,

Что любил тебя живую.

Все, чем ныне ты горда,

Все истлеет без следа —

Щеки, лоб, глаза и губы.

Только желтый череп твой

Глянет страшной наготой

И в гробу оскалит зубы.

Так живи, пока жива,

Дай любви ее права,—

Но глаза твои так строги!

Ты с досады б умерла,

Если б только поняла,

Что теряют недотроги.

О, постой, о, подожди!

Я умру, не уходи!

Ты, как лань, бежишь тревожно!..

О, позволь руке скользнуть

На твою нагую грудь

Иль пониже, если можно!

* * *

Ко мне, друзья мои, сегодня я пирую!

Налей нам, Коридон, кипящую струю.

Я буду чествовать красавицу мою,

Кассандру иль Мари, — не все ль равно, какую

Но девять раз, друзья, поднимем круговую,—

По буквам имени я девять кубков пью.

А ты, Белло, прославь причудницу твою,

За юную Мадлен прольем струю живую.

Неси на стол цветы, что ты нарвал в саду,

Фиалки, лилии, пионы, резеду,—

Пусть каждый для себя венок душистый свяжет.

Друзья, обманем смерть и выпьем за любовь!

Быть может, завтра нам уж не собраться вновь.

Сегодня мы живем, а завтра — кто предскажет?

* * *

Ах, чертов этот врач! Опять сюда идет!

Он хочет сотый раз увидеть без рубашки

Мою любимую, пощупать все: и ляжки,

И ту, и эту грудь, и спину, и живот.

Так лечит он ее? Совсем наоборот:

Он плут, он голову морочит ей, бедняжке,

У всей их братии такие же замашки.

Влюбился, может быть, так лучше пусть не в

Ее родители, прошу вас, дорогие,—

Совсем расстроил вас недуг моей Марии! —

Гоните медика, влюбленную свинью.

Неужто не ясна вам вся его затея?

Да ниспошлет господь, чтоб наказать злодея,

Ей исцеление, ему — болезнь мою.

ВЕРЕТЕНО

Паллады верный друг, наперсник бессловесный,

Ступай, веретено, спеши к моей прелестной!

Когда соскучится, разлучена со мной,

Пусть сядет с прялкою на лесенке входной,

Запустит колесо, затяиет песнь, другую,

Прядет — и гонит грусть, готовя нить тугую.

Прошу, веретено, ей другом верным будь,

Я не беру Мари с собою в дальний путь.

Ты в руки попадешь ие девственнице праздной,

Что предана одной заботе неотвязной:

Пред зеркалом менять прическу без конца,

Румянясь и белясь для первого глупца,—

Нет, скромной девушке, что лишнего не скажет,

Весь день прядет иль шьет, клубок мотает, вяжет

С двумя сестренками, вставая на заре,

Зимой у очага, а летом во дворе.

Мое веретено, ты родом из Вандома,

Там люди хвастают, что лень им незнакома,

Но верь, тебя в Анжу полюбят, как нигде.

Не будешь тосковать, качаясь на гвозде.

Нет, алое сукно из этой шерсти нежной

Она в недолгий срок соткет рукой прилежной;

Так мягко, так легко расстелется оно,

Что в праздник сам король наденет то сукно.

Идем же, встречено ты будешь, как родное,

Веретено, с концов тщедушное, худое,

Но станом круглое, с приятной полнотой,

Кругом обвитое тесемкой золотой.

Друг шерсти, ткани друг, отрада в час разлуки,

Певун и домосед, гонитель зимней скуки,

Спешим! В Бургейле ждут с зари и до зари.

О, как зардеется от радости Мари!

Ведь даже малый дар, залог любви нетлепной,

Ценней, чем все венцы и скипетры вселенной.

* * *

Едва Камена мне источник свой открыла

И рвеньем сладостным на подвиг окрылила,

Веселье гордое мою согрело кровь

И благородную зажгло во мне любовь.

Плененный в двадцать лет красавицей беспечной,

Задумал я в стихах излить свой жар сердечный,

Но, с чувствами язык французский согласив,

Увидел, как он груб, неясен, некрасив.

Тогда для Франции, для языка родного,

Трудиться начал я отважно и сурово.

Я множил, воскрешал, изобретал слова —

И сотворенное прославила молва.

Я, древних изучив, открыл свою дорогу,

Порядок фразам дал, разнообразье — слогу,

Я строй поэзии нашел — и, волей муз,

Как Римлянин и Грек, великим стал Француз.

* * *

Природа каждому оружие дала!

Орлу — горбатый клюв и мощные крыла,

Быку — его рога, коню — его копыта,

У зайца — быстрый бег, гадюка ядовита,

Отравлен зуб ее. У рыбы — плавники,

И, наконец, у льва есть когти и клыки.

В мужчину мудрый ум она вселить умела,

Для женщин мудрости Природа не имела

И, исчерпав на нас могущество свое,

Дала им красоту — не меч и не копье.

Пред женской красотой мы все бессильны стали,

Она сильней богов, людей, огня и стали.

РУЧЬЮ БЕЛЬРИ

Полдневным зноем утомленный,

Как я люблю, о мой ручей,

Припасть к твоей волне студеной,

Дышать прохладою твоей,

Покуда Август бережливый

Спешит собрать дары земли,

И под серпами стонут нивы,

И чья-то песнь плывет вдали.

Неистощимо свеж и молод,

Ты будешь божеством всегда

Тому, кто пьет твой бодрый холод,

Кто близ тебя пасет стада.

И в полночь на твои поляны,

Смутив весельем их покой,

Все так же нимфы и сильваны

Сбегутся резвою толпой.

Но пусть, ручей, и в дреме краткой

Твою не вспомню я струю,

Когда, измучен лихорадкой,

Дыханье смерти узнаю.

* * *

Когда от шума бытия

В Вандомуа скрываюсь я,—

Бродя в смятении жестоком,

Тоской, раскаяньем томим,

Утесам жалуюсь глухим,

Лесам, пещерам и потокам.

Утес, ты в вечности возник,

Но твой недвижный, мертвый лик

Щадит тысячелетий ярость.

А молодость моя не ждет,

И каждый день и каждый год

Меня преображает старость.

О лес, ты с каждою зимой

Теряешь волос пышный свой,

Но год пройдет, весна вернется,

Вернется блеск твоей листвы.

А на моем челе, увы!

Задорный локон не завьется.

Пещеры, я любил ваш кров,

Тогда я духом был здоров,

Кипела бодрость в юном теле.

Теперь, окостенев, я стал

Недвижней камня ваших скал,

И силы в мышцах оскудели.

Поток, бежишь вперед, вперед,

Волна придет, волна уйдет,

Спешит без отдыха куда-то.

И я без отдыха весь век

И день и ночь стремлю свой бег

В страну, откуда нет возврата.

Судьбой мне краткий дан предел,

Но я б ни лесом не хотел,

Ни камнем вечным стать в пустыне:

Остановив крылатый час,

Я б не любил, не помнил вас,

Из-за кого я старюсь ныне.

* * *

Прекрасной Флоре в дар — цветы,

Помоне — сладкие плоды,

Леса — дриадам и сатирам,

Цибеле — стройная сосна,

Наядам — зыбкая волна,

И шорох трепетный — Зефирам,

Церере — тучный колос нив,

Минерве — легкий лист олив,

Трава в апреле — юной Хлоре,

Лавр благородный — Фебу в дар,

Лишь Цитерее — томный жар

И сердца сладостное горе.

* * *

Мой боярышник лесной,

Ты весной

У реки расцвел студеной,

Будто сотней цепких рук

Весь вокруг

Виноградом оплетенный.

Корни полюбив твои,

Муравьи

Здесь живут гнездом веселым,

Твой обглодан ствол, но все ж

Ты даешь

В нем приют шумливым пчелам.

И в тени твоих ветвей

Соловей,

Чуть пригреет солнце мая,

Вместе с милой каждый год

Домик вьет,

Громко песни распевая.

Устлан мягко шерстью, мхом

Теплый дом,

Свитый парою прилеяшой.

Новый в нем растет певец,

Их птенец,

Рук моих питомец нежный.

Так живи, не увядай,

Расцветай,—

Да вовек ни гром небесный,

Ни гроза, ни дождь, ни град

Не сразят

Мой боярышник прелестный.

* * *

В дни, пока златой наш век

Царь бессмертных не пресек,

Под надежным Зодиаком

Люди верили собакам.

Псу достойному герой

Жизнь и ту вверял порой.

Ну, а ты, дворняга злая,

Ты, скребясь о дверь и лая,

Что наделал мне и ей,

Нежной пленнице моей,

В час, когда мы, бедра в бедра,

Грудь на грудь, возились бодро,

Меж простынь устроив рай,—

Ну зачем ты поднял лай?

Отвечай, по крайней мере,

Что ты делал возле двери,

Что за черт тебя принес,

Распроклятый, подлый пес?

Прибежали все на свете:

Братья, сестры, тети, дети,—

Кто сказал им, как не ты,

Чем мы были заняты,

Что творили на кушетке!

Раскудахтались соседки.

А ведь есть у милой мать,

Стала милую хлестать,—

Мол, таких вещей не делай!

Я видал бедняжку белой,

Но от розги вся красна

Стала белая спина.

Кто, скажи, наделал это?

Недостоин ты сонета!

Я уж думал: воспою

Шерстку пышную твою.

Я хвалился: что за песик!

Эти лапки, этот носик,

Эти ушки, этот хвост!

Я б вознес тебя до звезд,

Чтоб сиял ты с небосклона

Псом, достойным Ориона.

Но теперь скажу я так:

Ты не друг, ты просто враг.

Ты паршивый пес фальшивый,

Гадкий, грязный и плешивый.

Учинить такой подвох!

Ты плодильня вшей и блох.

От тебя одна морока,

Ты блудилище порока,

Заскорузлой шерсти клок.

Пусть тебя свирепый дог

Съест на той навозной куче.

Ты не стоишь места лучше,

Если ты, презренный пес,

На хозяина донес.

* * *

Когда хочу хоть раз любовь изведать снова,

Красотка мне кричит: «Да ведь тебе сто лет!

Опомнись, друг, ты стал уродлив, слаб и сед,

А корчишь из себя красавца молодого.

Ты можешь только ржать, на что тебе любовь?

Ты бледен, как мертвец, твой век уже измерен.

Хоть прелести мои тебе волнуют кровь,

Но ты не жеребец, ты шелудивый мерин.

Взглянул бы в зеркало: ну, право, что за вид!

К чему скрывать года, тебя твой возраст выдал!

Зубов и следу нет, а глаз полузакрыт,

И черен ты лицом, как закопченный идол».

Я отвечаю так: не все ли мне равно,

Слезится ли мой глаз, гожусь ли я на племя,

И черен волос мой иль поседел давно,—

А в зеркало глядеть мне вовсе уж не время.

Нo так как скоро мне в земле придется гнить

И в Тартар горестный отправиться, пожалуй,

Пока я жить хочу, а значит — и любить,

Тем более что срок остался очень малый.

* * *

Оставь страну рабов, державу фараонов,

Приди на Иордан, на берег чистых вод,

Покинь цирцей, сирен и фавнов хоровод,

На тихий дом смени тлетворный вихрь салонов.

Собою правь сама, не знай чужих законов,

Мгновеньем насладись — ведь молодость не ждет.

За днем веселия печали день придет —

И заблестит зима, твой лоб снегами тронув.

Ужель не видишь ты, как лицемерен Двор?

Он золотом одел Донос и Наговор,

Унизил Правду он и сделал Ложь великой.

На что нам лесть вельмож и милость короля?

В страну богов и нимф — беги в леса, в поля,

Орфеем буду я, ты будешь Евридикой.

* * *

А что такое смерть? Такое ль это зло,

Как всем нам кажется? Быть может, умирая,

В последний, горький час, дошедшему до края,

Как в первый час пути, — совсем не тяжело?

Но ты пойми — не быть! Утратить свет, тепло,

Когда порвется нить и бледность гробовая

По членам побежит, все чувства обрывая,—

Когда желания уйдут, как все ушло.

И ни питий, ни яств! Ну да, и что ж такого?

Лишь тело просит есть, еда — его основа,

Она ему нужна для поддержанья сил,

А дух не ест, не пьет. Но смех, любовь и ласки?

Венеры сладкий зов? Не трать слова и краски,—

На что любовь тому, кто умер и остыл?

* * *

Я к старости клонюсь, вы постарели тоже.

А если бы нам слить две старости в одну

И зиму превратить — как сможем — в ту весну.

Которая спасет от холода и дрожи?

Ведь старый человек на много лет моложе,

Когда не хочет быть у старости в плену.

Он этим придает всем чувствам новизну,

Он бодр, он как змея в блестящей новой коже.

К чему вам этот грим — вас только портит он.

Вы не обманете бегущих дней закон.

Уже не округлить вам ног сухих, как палки,

Не сделать крепкой грудь и сладостной, как плод.

Но время — дайте срок! — личину с вас сорвет,

И лебедь белая взлетит из черной галки.

* * *

Я высох до костей. К порогу тьмы и хлада

Я приближаюсь, глух, изглодан, черен, слаб,

И смерть уже меня не выпустит из лап.

Я страшен сам себе, как выходец из ада.

Поэзия лгала! Душа бы верить рада,

Но не спасут меня ни Феб, ни Эскулап.

Прощай, светило дня! Болящей плоти раб,

Иду в ужасный мир всеобщего распада.

Когда заходит друг, сквозь слезы смотрит он,

Как уничтожен я, во что я превращен.

Он что-то шепчет мне, лицо мое целуя,

Стараясь тихо снять слезу с моей щеки.

Друзья, любимые, прощайте, старики!

Я буду первый там, и место вам займу я.

ЖOAKEH ДЮ БЕЛЛЕ

* * *

Не стану воспевать, шлифуя стих скрипучий,

Архитектонику неведомых миров,

С великих тайн срывать их вековой покров,

Спускаться в пропасти и восходить на кручи.

Не живописи блеск, ие красоту созвучий,

Не выспренний предмет ищу для мерных строф.

Лишь повседневное всегда воспеть готов,

Я — худо ль, хорошо ль — пишу стихи на случай.

Когда мне весело, мой смех звучит и в них,

Когда мне тягостно, печалится мой стих,—

Так все делю я с ним, свободным и беспечным.

И, непричесанный, без фижм и парика,

Не знатный именем, пусть он войдет в века

Наперсником души и дневником сердечным.

* * *

Невежде проку нет в искусствах Аполлона,

Таким сокровищем скупец не дорожит,

Проныра от него подалее бежит,

Им Честолюбие украситься не склонно;

Над ним смеется тот, кто вьется возле трона,

Солдат из рифм и строф щита не смастерит,

И знает Дю Белле: не будешь ими сыт,

Поэты не в цене у власти и закона.

Вельможа от стихов не видит барыша,

За лучшие стихи не купишь ни шиша,—

Поэт обычно ниш, и в собственной отчизне.

Но я не откажусь от песенной строки,

Одна Поэзия спасает от тоски,

И ей обязан я шестью годами жизни.

* * *

Ты хочешь знать, Панжас, как здесь твой друг живет?

Проснувшись, облачась по всем законам моды,

Час размышляет он, как сократить расходы

И как долги отдать, а плату взять вперед.

Потом он мечется, он ищет, ловит, ждет,

Хранит любезный вид, хоть вспыльчив от природы.

Сто раз переберет все выходы и входы.

Замыслив двадцать дел, и двух не проведет.

То к папе на поклон, то письма, то доклады,

То знатный гость пришел и — рады вы, не рады —

Наврет с три короба он всякой чепухи.

Те просят, те кричат, те требуют совета,

И это каждый день, и, веришь, нет просвета…

Так объясни, Панжас, как я пишу стихи.

* * *

Пока мы тратим жизнь, и длится лживый сон,

Которым на крючок надежда нас поймала,

Пока при дяде я, Панжас — у кардинала,

Маньи — там, где велит всесильный Авансон,—

Ты служишь королям, ты счастьем вознесен,

И славу Генриха умножил ты немало

Той славою, Ронсар, что гений твой венчала

За то, что Францию в веках прославил он.

Ты счастлив, друг! А мы среди чужой природы,

На чуждом берегу бесплодно тратим годы,

Вверяя лишь стихам все, что терзает нас.

Так на чужом пруду, пугая всю округу,

Прижавшись крыльями в отчаянье друг к другу,

Три лебедя кричат, что бьет их смертный час.

* * *

Ты помнишь, мой Лагэ, я собирался в Рим,

И ты мне говорил (мы у тебя сидели):

«Запомни, Дю Белле, каким ты был доселе,

Каким уходишь ты, и воротись таким».

И вот вернулся я — таким же, не другим,

Лишь то, что волосы немного поседели,

Да чаще хмурю бровь, и дальше стал от цели,

И только мучаюсь, все мучаюсь одним.

Одно грызет меня и гложет сожаленье.

Не думай, я не вор, не грешен в преступленье,

Но сам обрек себя на трехгодичный плен,

Сам обманул себя надеждою напрасной

И растерял себя из жажды перемен,

Когда уехал в Рим из Франции прекрасной.

* * *

Блажен, кто странствовал, подобно Одиссею,

В Колхиду парус вел за золотым руном

И, мудрый опытом, вернулся в отчий дом

Остаток дней земных прожить с родней своею.

Когда же те места я посетить сумею,

Где каждый камешек мне с детских лет знаком,

Увидеть комнату с уютным камельком,

Где целым княжеством, где царством я владею!

За это скромное наследие отцов

Я отдал бы весь блеск прославленных дворцов

И все их мраморы — за шифер кровли старой,

И весь латинский Тибр, и гордый Палатин

За галльский ручеек, за мой Лире один,

И весь их шумный Рим — за домик над Луарой.

* * *

Я ие люблю Двора, но в Риме я придворный,

Свободу я люблю, но должен быть рабом.

Люблю я прямоту — льстецам открыл свой дом,

Стяжанья враг — служу корыстности позорной;

Не лицемер — учу язык похвал притворный,

Чту веру праотцев, но стал ее врагом.

Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все кругом,

Друг добродетели — терплю порок тлетворный;

Покоя жажду я — томлюсь в плену забот,

Ищу молчания — меня беседа ждет,

К веселью тороплюсь — мне скука ставит сети,—

Я болен, но всегда в карете иль верхом.

В мечтах — я музы жрец, на деле — эконом.

Ну можно ли, Морель, несчастней быть на свете!

* * *

Блажен, кто устоял и низкой лжи в угоду

Высокой истине не шел наперекор,

Не принуждал перо кропать постыдный вздор,

Прислуживаясь к тем, кто делает погоду.

А я таю свой гнев, насилую природу,

Чтоб нестерпимых уз не отягчить позор,

Не смею вырваться душою на простор

И обрести покой иль чувству дать свободу.

Мой каждый шаг стеснен — безропотно молчу.

Мне отравляют жизнь, и все ж я не кричу.

О, мука все терпеть, лишь кулаки сжимая!

Нет боли тягостней, чем скрытая в кости!

Нет мысли пламенней, чем та, что взаперти!

И нет страдания сильней, чем скорбь немая!

* * *

Когда б я ни пришел, ты, Пьер, твердишь одно:

Что, видно, я влюблен, что сохну от ученья,

Что книги да любовь — нет худшего мученья,

От них круги в глазах и в голове темно.

Но верь, не в книгах суть, и уж совсем смешно,

Что ты любовные припутал огорченья,—

От службы вся беда, от ней все злоключенья —

Мне над конторкою зачахнуть суждено.

С тобой люблю я, Пьер, беседовать, но если

Ты хочешь, чтобы я не ерзал, сидя в кресле.

Не раздражай меня невежеством своим!

Побрей меня, дружок, завей, а ради скуки

Ты б лучше сплетничал, не трогая науки,

Про папу и про все, о чем толкует Рим.

* * *

Ты Дю Белле чернишь: мол, важничает он.

Не ставит ни во что друзей. Опомнись, милый,

Ведь я не князь, не граф, не герцог (бог помилуй!)

Не титулован я и в сан не возведен.

И честолюбью чужд, и тем не уязвлен,

Что не отличен был ни знатностью, ни силой,

Зато мой ранг — он мой, и лишь недуг постылый,

Лишь естество мое диктует мне закон.

Чтоб сильным угодить, не стану лезть из кожи,

Низкопоклонствовать, как требуют вельможи,

Как жизнь теперь велит, — забота не моя.

Я уважаю всех, мне интересен каждый.

Кто поклонился мне, тому отвечу дважды,

Но мне не нужен тот, кому не нужен я.

* * *

Заимодавцу льстить, чтобы продлил он срок,

Банкира улещать, хоть толку никакого,

Час целый взвешивать пред тем, как молвить слово,

Замкнув парижскую свободу па замок;

Ни выпить лишнего, ни лишний съесть кусок,

Придерживать язык в присутствии чужого,

Пред иностранцами разыгрывать немого,

Чтоб гость о чем-нибудь тебя спросить не мог;

Со всеми жить в ладу, насилуя природу;

Чем безграничнее тебе дают свободу,

Тем чаще вспоминать, что можешь сесть в тюрьму,

Хранить любезный тон с мерзавцами любыми —

Вот, милый мой Морель, что за три года в Риме

Сполна усвоил я, к позору своему!

* * *

Ты хочешь, мой Дилье, войти в придворный круг?

Умей понравиться любимцам именитым.

Средь низших сам держись вельможей, сибаритом,

К монарху приспособь досуг и недосуг.

В беседе дружеской не раскрывайся вдруг

И помни главное: поближе к фаворитам!

Рукою руку мой — и будешь сильным, сытым,

Не брезгай быть слугой у королевских слуг!

Не стой за ближнего, иль прослывешь настырным,

Нe вылезай вперед, кажись, где надо, смирным,

Оглохни, онемей, будь слеп к чужой игре,

Не порицай разврат, не будь ему свидетель,

Являй угодливость и плюй на добродетель,—

Таков, Дилье, залог успеха при дворе.

* * *

Ученым степени дает ученый свет,

Придворным землями отмеривают плату,

Дают внушительную должность адвокату,

И командирам цепь дают за блеск побед.

Чиновникам чины дают с теченьем лет,

Пеньковый шарф дают за все дела пирату,

Добычу отдают отважному солдату,

И лаврами не раз увенчан был поэт.

Зачем же ты, Жодель, тревожишь Музу плачем,

Что мы обижены, что ничего не значим?

Тогда ступай себе другой дорогой, брат!

Лишь бескорыстному слуи; енью Муза рада,

И стыдно требовать Поэзии наград,

Когда Поэзия сама себе награда.

* * *

Как в море вздыбленном, хребтом касаясь тучи,

Идет гора воды и брызжет, и ревет,

И сотни черных волн швыряет в небосвод,

И разбивается о твердь скалы могучей;

Как ярый аквилон, родясь на льдистой круче,

И воет, и свистит, и роет бездну вод,

Размахом темных крыл полмира обоймет,

И падает, смирясь, на грудь волны зыбучей;

Как пламень, вспыхнувший десятком языков,

Гудя, взметается превыше облаков

И гаснет, истощась, — так, буйствуя жестоко,

Шел деспотизм — как вихрь, как пламень, как вода,

И, подавив ярмом весь мир, по воле рока

Здесь утвердил свой трон, чтоб сгинуть навсегда.

ЖАН ДОРА

* * *

Чтоб Миру петь хвалу, по моему сужденью,

Хор наших голосов чрезмерно слаб и тих.

Тут ангелы нужны, и громкий голос их,

Воспевший некогда Спасителя рожденье.

Творца, создавшего в шесть дней свои владенья —

И твердь и небеса, — да восхвалит мой стих!

Но если гром бомбард доныне не утих —

Как богу посвятить благие побужденья?

Отныне только Мир хочу я воспевать,

Те черствые сердца решил завоевать,

Что Миру предпочли военную дорогу.

Мир — благо высшее; мы все его хотим.

Подобно ангелам, мы хором возгласим:

«Мир людям на земле, и слава в вышних богу!»

ЖАН-АНТУАН ДЕ БАИФ

* * *

Когда в давно минувшие века

Сплошным клубком лежало мирозданье,

Любовь, не ты ли первой, по преданью,

Взлетела и отторглась от клубка?

Ты принялась, искусна и ловка,

За труд размеренного созиданья,

И всем предметам ясность очертанья

Дала твоя спокойная рука.

Но если правда, что одна лишь ты

Сумела размотать клубок вражды,

И если дружбу ты изобрела,

То где же доброта твоя была,

Когда в моей душе плелся клубок

Друг друга раздирающих тревог?

* * *

О, сладкая, манящая картина!

На поле боя сладостных ночей

Моя душа сливается с твоей,

И тело с телом слиты воедино.

Как жизнь сладка и как сладка кончина!

Моей душе неймется поскорей

В тебя вселиться разом, без затей —

То вверх, то вниз несет меня пучина.

О, сила в нас обоих не ослабла!

Я весь в тебе, я взят тобой всецело.

Ты пьешь меня, когда окончен путь,

И возвращаешь мне остаток дряблый.

Но губ твоих и ласки их умелой

Достаточно, чтоб силы мне вернуть.

ЭПИТАФИЯ ПИСАТЕЛЮ ФРАНСУА РАБЛЕ

Плутон, суровый повелитель тех,

Кого уже давно оставил смех,

Впусти Рабле в свой сумрачный Аид:

Насмешник сразу всех развеселит.

РЕМИ БЕЛЛО

АПРЕЛЬ

Ты, Апрель, земных долин

Властелин;

Ты ласкаешь потаенно

Легкой дланью каждый плод,

Что живет

В нежной глубине бутона.

Ты, Апрель, живишь листву

И траву,—

Зелен, как волна морская —

Сотни тысяч лепестков

Средь лугов

Рассыпаешь ты, играя.

Ты, Апрель, сошел на мир,

И Зефир,

Спрятавшись, незримый взору,

Порасставил сто сетей

Средь полей,

Возжелав похитить Флору.

Ты, Апрель, дары несешь,

Ты хорош,

Ты в цветении богатом

Наполняешь лес и луг —

Все вокруг —

Несравненным ароматом.

Ты, Апрель, цветешь кругом,

И тайком

Госпоже в златые косы

И на грудь бросаешь ты

Все цветы

И предутренние росы.

Ты, Апрель, дарить нам рад

Аромат,

Вздох легчайший Кифереи,

Чья волшебная краса

В небеса

Смотрит чище и неяиюе.

Птицы, словно год назад,

К нам летят,

С юга, что далек и жарок;

Эти вестницы весны

Нам даны

От тебя, Апрель, в подарок.

Вот шиповник средь полян,

И тимьян,

И фиалка, и лилея,

И гвоздики, что растут

Там и тут,

В ярких травах пламенея.

И сладчайший соловей,

Меж ветвей

Заливаясь нежной песней,

В небо шлет за трелью трель,

О Апрель,

Все волшебней, все чудесней.

Твой приход людей живит,

И звучит

Песнь любви в весепнем гимне,

И трепещет нежно кровь

В жилах вновь,

Растопляя панцирь зимний.

И с тех пор, как ты пришел,

Столько пчел Над цветами суетится: Собирают жадно впрок

Сладкий сок, Тот, что в чашечках таится.

Май на землю низойдет,

Чистый мед

Принося в подарок пчелам,

Новым фруктам будет рад

Вертоград —

Созревающим, тяжелым.

Но тебе, Апрель, привет

В твой расцвет —

Месяц Анадиомены,

Той богини, что весной

Неземной

Родилась из белой пены.

БЕРИЛЛ

Бериллу песнь моя. Сей самоцвет хорош,

Окраской на волну морскую он похож.

В тот нежный час, когда уходят аквилоны

И дышит вновь зефир, весною пробужденный.

Но иногда берилл бывает золотист —

Как самый свея;ий мед, необычайно чист;

Однако меньше блеск, и лик его туманней,

Коль не имеет он необходимых граней:

Затем, чтоб мог берилл достоинства хранить,

Потребно камень сей искусно огранить.

Зеленый — лучше всех, коль он похож при этом

На гордый изумруд своим глубоким цветом.

С Индийских берегов его привозят к нам,

Зеленый и златой. Испорченным глазам

И печени больной — нет ничего полезней;

Одышку, тошноту, сердечные болезни

Излечивает он — а также он один

Хранитель брачных уз для женщин и мужчин.

Он изгоняет лень, он возвращает друга,

Пред ним надменный враг робеет от испуга.

О, если ты, берилл, воистину таков,

Из Франции гони воинственных врагов:

Нет пользы ни душе, ни сердцу, ни здоровью

Нам руки обагрять напрасно вражьей кровью.

ЭТЬЕН ЖОДЕЛЬ

К МУЗЕ

О Муза гордая, изведав труд бесплодный,

Узнали оба мы, что нынче не в цене

Ни дух возвышенный, ни дух простонародный.

Ты знаешь, от щедрот, тобой даримых мне,

Обогащал я знать неблагодарной славой,

Лишь время потеряв по собственной вине.

Ты знаешь, только то вознес их суд неправый,

Что в обезьян должно людей преображать,

И стала Истина растленной лжи забавой.

Ты знаешь, что везде мы ищем благодать,

Но нет ее нигде, — что разум, подчиненный

Желаньям низменным, не может счастье дать,

Что в Добродетели — наш путь из тьмы исконный,

Хоть любо ей во тьме, в тиши, где нет людей,

Быть замкнутой в себе, от мира отрешенной.

Ты знаешь: кто на вид ей следует верней,

Тот дальше от нее, и чем достойней лица,

Тем более сердца в разладе, в ссоре с ней.

Ты знаешь, тот, кто глуп, казаться мудрым тщится,

И тот особенно, кто лестью ослеплен,—

Так вместе с червяком глотает смерть плотица.

Что лесть — приятный звук! Но чем он так силен

Что кормит и пьянит, что даже мненье света,

Легенду, славу, песнь обманывает он?

Ты знаешь, суд живых в живом не чтит поэта,

Их справедливостью ценим лишь фаворит,

И чем он сам наглей, тем больше слава эта.

Ты знаешь, мудрости толпа теперь не чтит

И не поверит в то, что юноша счастливый,

За что ни взялся бы, соперников затмит.

Ты знаешь, жертвой став хулы и брани лживой,

Я к Добродетели, чтоб ей помочь, прибег,

И вот в ее плену томлюсь душой строптивой.

Ты знаешь, сердцем добр — как слабый человек

Собой не властвуя, — в ответ на все удары

Чуть не прощения прошу я весь мой век.

Ты знаешь, как на мне свои проверить чары,

Когда я слушаю глупцов неправый суд

И, опустив глаза, терплю их растабары.

Ты знаешь, если бы тебя хвалил король,

Остряк смеялся бы, любой бы хлыщ придворный

Навязывал тебе насильственную роль.

Ты знаешь, как велик поэта труд упорный,

Но все кругом кричат (толпа извечно зла!):

Он фантазер, глупец, рифмач, писака вздорный!

Ты знаешь, если я хотел уйти в дела

Иль путешествия, хотел войны и славы,

Преграда мне — в моих достоинствах была.

Ты знаешь, в зависти — она сильней отравы —

В презренье к низшему коснеют их сердца,

И оскорбительны высокой знати нравы.

Ты знаешь, хоть бы ты боролась до конца,

Твой выигрыш — ничто. Но чести мне не надо,

Той чести, что влечет тщеславные сердца.

Для Добродетели — лишь в ней самой отрада,

Кто будет верен ей, прибежище свое

Лишь в ней и обретет, — в ней слава и награда.

И все, что я творю, — творю лишь для нее.

Так пусть в реке своей себя же утоплю я,

В огне своем сожгу свое же бытие!

Но если, никакой корысти не взыскуя,

Я остаюсь собой, лишь Истину любя,

То, значит, блага все в самом себе найду я

И мнением чужим не удушу себя.

* * *

Вы первая, кому я посвятил, мадам,

Мой разум, душу, страсть и пламенные строки,

В которых говорю, какой огонь высокий

Дарит незрячий бог попавшим в плен сердцам.

Под именем другим я вам хвалу воздам,

Ваш образ воспою, и близкий и далекий,

И так сложу стихи, чтоб даже сквозь намеки

Вы были узнаны, краса прекрасных дам.

А если вы никем покуда не воспеты

И божества никем не явлены приметы —

Не гневайтесь! Амур таинственным огнем,

Таким огнем не мог наполнить грудь другую,

И он не мог найти в другой или в другом

Подобную любовь и красоту такую.

* * *

Я двигался в горах извилистой тропой

По Верхним Альпам — там, где глыбистые кручи,

Подняв рогатые верхи, пронзают тучи,

И снег слепит глаза блестящей белизной.

Нo нечто странное творилось предо мной,

Такое, что узреть не доводил мне случай:

Под солнцем таял снег, и стужу плетью жгучей

Сквозь этот дикий мир гнал шедший с неба зной.

Я был свидетелем таких чудес впервые:

Там — снег и лед в огне — враждебной им стихии,

Здесь — я в дыханье льдов, где жар томит меня.

Но снег застыл опять. И солнце, полыхая,

Весь окоем зажгло от края и до края,

А я от холода дрожал среди огня.

* * *

Стихи-изменники, предательский народ!

Зачем я стал рабом, каким служу я силам?

Дарю бессмертье вам, а вы мне с видом милым

Все представляете совсем наоборот.

Что в ней хорошего, скажите наперед?

Зачем я перед ней горю любовным пылом,

Что в этом существе, моей душе постылом,

Всегда мне нравится, всегда меня влечет?

Ведь это из-за вас, предательские строки,

Я навязал себе такой удел жестокий,

Вы украшаете весь мир, но как вы злы!

Из черта ангела вы сделали от скуки,

И то я слепну вдруг для этой ложной муки,

То прозреваю вновь для лживой похвалы.

КЛОД ДЕ БЮТТЕ

* * *

Амур, смиришься ли с горчайшей из потерь?

Заплачь, коль слезы лить умеешь, своенравный!

Скончался Дю Белле, певец твой умер славный…

Кто воспоет тебя во Франции теперь?

Увы, оставь меня! Не стоит больше, верь,

Разить меня стрелой, как ты разил недавно.

Лети к трем Грациям: их горести нет равной,

Они готовятся захлопнуть склепа дверь.

Твоя в печали мать: и стонет и рыдает…

Лети же, раздели скорбь, что ее снедает!

Я надпись сделаю, отдав земной поклон:

«Не верьте, что мы здесь поэта схоронили!

Нет, не покоится наш Дю Белле в могиле,

Он музами живым на небо унесен».

* * *

Прочь, ворон, с глаз моих! Ты предвещаешь горе,

Три раза каркал ты уже в моем саду,

Пророча всякие несчастья и беду,

В смятенье приводя всех птиц в крылатом хоре.

Орехов хочешь ты — они поспеют вскоре,—

Иль вишни — ведь они бывают раз в году —

Ты прилетел клевать, а с этим наряду

Сулить моей любви и слез, и скорби море?

Ты перья белые на черные сменил,

Чтоб возвещать беду, и стал черней чернил,

Сычам и филинам стал другом закадычным.

Жаль, лука нет со мной… Поэту не мешай:

Священен Муз приют. Его не оглашай

Зловещим карканьем, столь мало мелодичным.

ЭТЬЕН ДЕ ЛА БОЭСИ

* * *

Сегодня солнце вновь струило жгучий зной,

Густой, как локоны Цереры плодородной;

Теперь оно зашло, повеял ветр холодный,

И снова Маргерит пойдет бродить со мной.

Мы не спеша идем тропинкою лесной,

И светит нам любовь звездою путеводной;

Когда прискучит сень дубравы благородной —

Нас поджидает луг и плеск воды речной.

И мы любуемся равниною просторной

Вдали от города, от суеты придворной —

О нелюдимый край, о сладостный Медок!

Здесь хорошо душе, и взору здесь приятно,—

Ты на краю земли, и дорог нам стократно:

Здесь наш злосчастный век, как страшный сон, далек.

* * *

Прости, Амур, прости — к тебе моя мольба,

Тебе посвящены мои душа и тело,

Любой мой помысел, мое любое дело,—

Но было нелегко во мне найти раба.

О, сколь изменчива коварная судьба!

С тобою, о Амур, я бился неумело,

Смеялся над тобой — но сердце ослабело:

Я сдался, я пленен — и кончена борьба.

Ты упрекнуть меня за этот бой не вправе,

Сраженье долгое — к твоей же вящей славе,

И то, что лишь теперь тебе хвалу пою,

Поверь мне, на тебя не бросит малой тени:

Презрен, кто упадет без боя на колени,

Победа радостна лишь в подлинном бою.

* * *

Благословенна светлая весна,

Сошедшая на землю своечасно.

Природа, в доброте вдвойне прекрасна,

Тебе дарит сокровища сполна.

И вот — тебе отныне отдана

Вся красота, что ей была подвластна.

Тревожится природа не напрасно:

Не слишком ли щедра была она?

Твоя рука насытилась, но снова

Тебе природа жертвовать готова,

Всю Землю предлагая под конец.

Тогда ты улыбаешься невольно:

Ты отвергаешь дар — тебе довольно

Быть королевою мужских сердец.

АМАДИС ЖАМЕН

СРАВНЕНИЕ С ФЕНИКСОМ

Подобно Фениксу, что, смерти приближенье

Почуяв, вновь и вновь восходит на костер,

Чтобы свершить судьбы извечный приговор,

Сжигая в пламени цветное оперенье,

Покорно я себя готовлю на сожженье,

Когда меня слепит Ваш лучезарный взор.

Сгораю день за днем, не в силах до сих пор

Понять, зачем рожден на новые мученья.

Жжет Феникса огонь пылающих лучей,

Я солнцем обожжен прекраснейших очей,

Где я краду огонь, подобно Прометею,

За что к седой скале навеки пригвожден,

И коршун злой, Амур, врываясь в тяжкий сон,

Казнит меня рукой безжалостной своею.

О ТОМ, ЧТО НИКТО НЕ СВОБОДЕН

Любой, кто б ни был ты, здесь рабство — твой удел,

Любой иль под ярмом, иль дни влачит в оковах,

Порою сладостных, порой, как жизнь, суровых.

В сем мире каждый — раб земных страстей и дел.

Один стать баловнем Фортуны не сумел,

Другой не приобрел себе владений новых.

Один — слуга господ, всегда карать готовых,

Другому не спастись от сладострастных стрел.

Один у суеты житейской раб послушный,

Другой — слуга толпы, пустой и равнодушной.

Законы тяжкие в суровости своей

Чураться нам велят обычая чужого.

Но мы могли б найти покой и счастье снова,

Изведав сладкий плен нежнейших из цепей.

ЖАК ТАЮРО

* * *

Брожу ли по тропинкам я лесным,

Иль у реки скитаюсь в час заката,

Или в горах, где пахнет дикой мятой

И эхо внемлет возгласам моим;

Иль слушаю, угрюм и нелюдим,

Трель соловья, что так замысловата,

Или, когда душа тоской объята,

Берусь за лютню, горестью томим,—

Везде со мной ты шествуешь незримо…

Ты так близка, хотя неуловима,

Что руки я вослед тебе тяну

И тщусь обнять… Обманчивые грезы!

И сызнова я проливаю слезы,

В пучине мук я сызнова тону…

ЖАН ПАССЕРА

* * *

Нету горлинки моей.

Я не слышу песен милой,

Полететь бы мне за ней.

Жаль тебе любви своей,

Мне ведь тоже все постыло:

Нету горлинки моей.

Верен ты, но я верней.

Полюбил я до могилы,

Полететь бы мне за ней.

Так зови и слезы лей!

Жалуюсь и я уныло:

Нету горлинки моей.

Нет прекрасней и светлей,

Но вернешь ли птицу силой?

Полететь бы мне за ней.

Так зову я много дней.

Счастье, ты мне изменило!

Нету горлинки моей.

Полететь бы мне за ней.

* * *

Я знаю: все течет, все бренно изначала,

Ряд грозных перемен страну любую ждет,

И все, что родилось, когда-нибудь умрет,

И есть всему конец, как есть всему начало.

Я знаю: суждено нам, людям, счастья мало,

И вслед за светлым днем день горестный придет,

И постоянства нет, как жизни без забот,

Ведь сохранять его лишь небесам пристало…

Но с верой предков я расстаться не хочу,

«Меняйте короля, законы!» — не шепчу,

Хоть не могу взирать спокойно и беззлобно,

Как трижды за шесть лет несчастная страна,

И завоевана и опустошена,

Добычей делалась вражды междоусобной.

* * *

Тюлена больше нет… Скончался он, увы!

Так воскресим его! Вполне возможно это.

Преемником шута вы сделайте поэта:

Поэты и шуты — родня, согласны вы?

Ведь оба — бедняки, беспечнее их нету;

Обоим дела нет до суетной молвы;

Обоих рассердить легко — уж таковы!

Импровизируют и шутки и сонеты.

Хоть на одном — берет, а на другом — колпак,

Не видно, кто из них — поэт, а кто — дурак:

Ведь рифма звонкая — такая ж погремушка.

Одно различие найду, пожалуй, сам:

Весьма благоволит к безумцам и шутам,

А нас не жалует Фортуна-потаскушка.

ВОКЛЕН ДЕ ЛА ФРЕНЕ

ИДИЛЛИИ

* * *

Амур, в молчанье лук бери;

Там лань моя, моя дикарка

При свете утренней зари

Выходит за ограду парка.

Вот на лужайке легкий след!

Не промахнись, готовься смело,

Нацель ей в сердце арбалет,

Чтоб посмеяться не посмела.

Ты слеп, стрелок! Твоя вина:

Ты метко целился, и что же?

Она свободна, спасена,

А я лежу на смертном ложе.

* * *

На мягких травах, на лилеях

Мою Филиду сон лелеял,

А возле милого чела,

Иной не ведая заботы,

Играли резвые эроты,

Ласкались нежные крыла.

Красой младенчески воздушной

Я любовался простодушно,

Но мне шепнул рассудок тут:

Зачем, безумный, время тратишь?

Ты дорогой ценой заплатишь,

Не воротить таких мипут.

И вот беззвучно, бессловесно

Я наклонился к пей, прелестной,

И алых губ коснулся я —

С тем наслаждением блаженным,

Что только душам совершенным

Подарят райские края.

МАРК ПАПИЙОН ДЕ ЛАФРИЗ

* * *

Мой друг Шапле, тебе ль успех не привалил?

Не ты ли переспал с возлюбленной моею?

Ты послан, чтобы мне Амур не сел на шею,

Чтоб вере в господа я посвятил свой пыл.

Но, как ни поверни, Амур мне все же мил:

Когда, потупив взгляд, я в церкви цепенею,

Я вспоминаю вновь любовные затеи,

И сердце усмирить мне не хватает сил.

Уставясь вверх, шепчу: «Когда бы мне за веру

Всевышний даровал сладчайшую Венеру,

Я б не стеснялся с ней, чтоб не прослыть глупцом!»

Судачит весь приход, как страстно крест целую,

Как рьяно я молюсь с восторженным лицом.

Но им и невдомек, каких святых зову я.

Альбрехт Дюрер. Прогулка. Ок. 1496–1498 гг. Гравюра на меди

* * *

Неужто никогда, пройдя круги невзгод,

Не поплыву к любви рекой неторопливой,

Легонько теребя волос твоих извивы,

Покусывая твой гвоздично-алый рот.

Давая ощутить мужского тела гнет,

Сжимая ртом сосцы — как две тугие сливы,

Касаясь языком ресниц твоих ревнивых

И чувствуя рукой, как кровь в тебе течет.

Неужто никогда не слышать, опьянев,

Как нега изнутри мурлычет свой напев,

И не сжимать тебя в объятьях, дорогая,

Ловя на ощупь дрожь округлого плеча,

И вдосталь не испить из сладкого ключа,

Шалея, горячась, паря, изнемогая?

* * *

В чем дело? Ты меня считаешь дураком?

Стремительную страсть, шальную без оглядки,

Пытаешься унять то поцелуем кратким,

То словом ласковым, то вежливым кивком.

Мы на людях. Ну как обнять тебя тайком?

Они глядят на нас — так поиграем в прятки.

Беседовать начнем, изучим их повадки

И усыпим их слух пристойным пустяком.

Когда беседа их пойдет сама собой,

Используем хоть миг, дарованный судьбой,

И напрямик пойдем стезею наслаждений!

Взирая на гостей с бесстрастьем старика,

Я глазом не моргну, когда моя рука

В восторге ощутит тепло твоих коленей.

ГИЙОМ ДЮ БАРТАС

ИЗ ПОЭМЫ «НЕДЕЛЯ, ИЛИ СОТВОРЕНИЕ МИРА»

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Отрывок

Несет прохладу ночь, дневной смиряя зной,

И нивы освежив и небеса росой,

Отдохновение дарует нам, усталым,

Заботы наши скрыв под черным покрывалом.

Распахивает ночь широкие крыла,

И весь безмолвный мир их тень обволокла,

И льется тишина и ласка струй дремотных

По жилам и костям натруженных животных.

О ночь, нам без тебя не жизнь была бы — ад,

Где жажда и тоска, где горести царят,

Где тысячи смертей, где мукам нет предела,

Где и душа страдать обречена и тело.

…………….

Тому, кто осужден за грех на тяжкий труд,

На поиски в горах каких-то ценных руд,

И тем, кто у печей стоит, подобных аду,

Всем горестным сердцам дарует ночь отраду.

И тем, кто борется с напором быстрины,

Влача на бечеве груженые челны,

Вдоль пенных берегов шагая до упаду,—

На жестком сеннике дарует ночь отраду.

И тем, кто в дни страды руно равнин стрижет,

Кто падает без сил в конце дневных работ,

Усладу ночь дарит в объятиях подруги,

Дает забыть во сне усталость и недуги.

Когда приходит ночь, когда весь мир почил

Под сенью влажною огромных черных крыл,

Лишь дети новых Дев бессонны в эту пору,

Они устремлены к небесному простору,

Они ведут людей за облачный покров,

Взмывая на крылах своих летучих строф.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Отрывок

Поклон тебе, земля, вместилище плодов,

Здоровья, злаков, руд, народов, городов,

Земля-кормилица, о, как ты терпелива!

В недвижности своей ты хороша на диво,

Благоуханная, одетая в наряд,

Где вытканы цветы и ленты рек пестрят.

Поклон тебе, земля, о корень сокровенный,

Стопа животного — его зовут вселенной,

Избранница небес, подножие дворца,

Чьих ярусов не счесть, чьей выси нет конца.

Поклон тебе, сестра и мать царя природы,

Владычица всего: огни, ветра и воды

Подчинены тебе. Как ярко озарил