Онлайн чтение книги

Глубинный путь

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

1. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И ЧАСЫ

Два месяца назад прокладка Глубинного пути была закончена. Конечные станции уже готовились к приему сквозных поездов. Спешно завершалось шлюзование секторов между подземными станциями. На нескольких отстающих участках кончали цементацию. Рабочие-путейцы проверяли рельсы.

Между Востоком и Западом широко развернулось соревнование на право пустить по всему подземному пути первый поезд. Пробные поезда на отдельных участках уже ходили, развивая при этом значительные скорости.

На одном из таких «местных» поездов академик Саклатвала впервые проехал из Иркутска до станции Глубочайшей — так называлась станция, расположенная там, где еще недавно находилась девятьсот двадцать пятая шахта. На Глубочайшей начальнику строительства рапортовали инженер Кротов и профессор Довгалюк. Первый показал оборудование своего участка и громадные глубинные сооружения вокруг вокзалов, второй — молодую траву и еще небольшие тропические деревца, появившиеся в подземельях.

Во время этой поездки Саклатвалу сопровождали Черняк и я. Но на этот раз мы уже не были единственными представителями прессы: с нами ехали десятка два корреспондентов, представляющих самые большие газеты Советского Союза. Не обошлось и без фото- и кинорепортеров. Последние беспрерывно жгли магний, ослепляли нас юпитерами и носились со своими аппаратами и штативами по всем закоулкам.

Академик и инженер были очень заняты, а потому обстоятельно рассказывать обо всем, что интересовало наших коллег, пришлось Антону Павловичу и мне. В первое время мне нравилось выступать в роли гида на Глубинном пути. Кстати, немного спустя после катастрофы в шахте я увлекся изучением литостата, добился звания помощника машиниста-литостатчика и два месяца вместе с Тарасом Чутем работал под руководством Гмыри и Набокина. Таким образом, я имел основания считать себя непосредственным строителем туннеля и мог рассказать журналистам значительно больше, чем Черняк. Но чем дальше, тем больше обязанности экскурсовода начали утомлять меня и, наконец, просто надоели. Вот когда я понял деловых людей, к которым часто пристают с просьбой дать интервью!

Ехал я на девятьсот двадцать пятую шахту очень охотно, так как с нею было связано много воспоминаний. Кроме того, я надеялся встретить там немало знакомых и друзей и, когда на перроне подземного вокзала попал в объятия Тараса и Набокина, очень взволновался.

Подземелья этой станции были колоссального размера. Несмотря на механизацию и автоматизацию всех процессов, на ней все же работало несколько тысяч человек. Кроме самого вокзала и лифтовых сооружений, здесь были расположены вагоноремонтные мастерские и большой пайрекс-алюминиевый завод.

Мы проезжали по всем подземельям на электродрезине, но, несмотря на то что места мне были хорошо знакомы, я ничего не узнавал. Прежде всего поражало яркое освещение. В большинстве помещений было светло как днем. Идеальная чистота, грандиозность залов, колонн, — все это привлекало взор, несмотря на скупость архитектурно-скульптурного оформления. Здесь уже все было готово для пуска поездов.

Нужно сказать, что многое из того, что мы наблюдали, было непонятно не только мне, но и сопровождавшим нас инженерам. Не говорю уж о журналистах. Последние, особенно когда речь шла о герметизации туннеля, часто не могли получить удовлетворительные ответы.

Но вот что с некоторого времени очень удивляло меня: я замечал, что несколько выдающихся инженеров, в том числе и Самборский, изменили свое отношение к Макаренко. Неожиданно они стали горячими его сторонниками. Это были единицы, но они занимали на строительстве руководящие посты. Я неоднократно пытался расспросить об этом странном явлении Черняка, но Антон Павлович только пожимал плечами.

Техническим оборудованием станции Саклатвала остался вполне доволен и уделил немалое внимание работам ботаников, или, как он их назвал, подземных лесников.

Гордостью Аркадия Михайловича были первые посадки в огромной пещере, оставшейся после того, как из нее вытекло озеро. Эта пещера долго беспокоила руководителей строительства. Геологи опасались, что она завалится, а это приведет к большой катастрофе. Ставился вопрос о том, чтобы пещеру засыпать. Но даже сами авторы предложения понимали, какая это была бы сложная работа. Профессор Довгалюк предложил сберечь пещеру и насадить в ней подземный лес. Инженеры составили проект закрепления потолка пещеры специальными колоннами, и после тщательных расчетов, сделанных экспертами, управление строительства согласилось с профессором Довгалюком.

Аркадий Михайлович показал нам пещеру. Объем ее достигал сорока миллионов кубометров, высота в некоторых местах доходила до сорока метров. Крепкий базальтовый потолок подпирали сотни металлических и каменных колонн, дно было засыпано грунтами, необходимыми посаженным растениям. Пока пещера, освещенная электрическими солнцами, выглядела, как большое поле, покрытое высокой зеленой травой.

Мы с наслаждением вдыхали свежий воздух, запах цветов. Мне вспомнились цветы, выращенные Аркадием Михайловичем у себя в солярии. Напоминанием о солярии был еще один объект на подземном поле. У выхода из туннеля мы встретили чистенького плотного человека в зеленой форме подземного лесника.

— Это товарищ Черепашкин, — отрекомендовал его Аркадий Михайлович.

— Тот самый? — спросил Черняк.

— Я Семен Иванович, — вмешался в разговор Черепашкин.

Да, это был в прошлом управляющий домом, а теперь комендант подземных зеленых насаждений. Немного позже профессор рассказал, как этот маньяк появился здесь. Вскоре после того, как Томазян освободил Черепашкина из-под ареста, управдом телеграфировал к себе на работу и получил извещение, что уволен за бессмысленные поступки и выезд в Сибирь.

— Он пришел ко мне, — рассказывал профессор Довгалюк, — и так плакался на свою судьбу, так просил ему помочь, так раскаивался в своих поступках, что мне в конце концов стало жаль чудака…

Черепашкин заметно изменился: такой же несуразный, как и раньше, он был очень услужлив и вежлив со всеми окружающими. Он шел вслед за нами, прислушивался к каждому нашему слову, выполнял, хотя его и не просили, каждое наше желание.

Аркадий Михайлович и Тарас водили нас между грядками, на которых поднимались небольшие, только что посаженные деревца. Это была рассада деревьев для подземных садов. Здесь выращивались разные породы пальм, эвкалипты, мимозы… Но не меньше этих субтропических растений Аркадия Михайловича интересовали обыкновенные дубы, грабы, осока, береза, яблони, груши, вишни и черешни.

— Мы будем их выращивать на меньших глубинах, где температура умереннее, — пояснил ботаник.

— А что вы думаете о помидорах, картофеле и других овощах? Хорошо бы поставлять их нашим подземным столовым и буфетам, — заметил Саклатвала.

— Думаю и об этом, хотя опыты еще не закончены. Мы пробуем также выращивать арбузы и дыни. Вот людей мне не хватает. Все увлекаются техникой, а о ботанике мало кто думает, — жаловался Аркадий Михайлович.

— Энергичнее подбирайте себе помощников, — рекомендовал Саклатвала, — а мы поможем вам средствами и этой самой техникой. Ну, а вы, юноша, кем хотите быть — техником или ботаником? — обратился он к Тарасу.

Тарас смущенно ответил, что еще колеблется, чему отдать предпочтение, но во всяком случае решил посвятить свою жизнь изучению и освоению подземных глубин.

Академик взял мальчика под руку и несколько минут ходил с ним по дорожкам плантации, расспрашивая об успехах в учебе, о планах на ближайшее будущее.

— Видишь, Тарас, — сказал он, — кое-что из твоей идеи о подземной дороге осуществилось. Инженеры претворили детскую фантазию в реальность. Но нельзя жить одними фантазиями. Нужно учиться осуществлять их.

После обхода подземных садов начальник строительства посоветовал Аркадию Михайловичу ехать в Москву или в Тихоокеанск, чтобы принять участие в первом рейсе подземного экспресса.

— Угадайте, кто завоюет первенство — Восток или Запад, — тогда участие в первом рейсе вам обеспечено.

Ботаник и его секретарь долго не могли решить, куда им ехать. Аркадий Михайлович предлагал ехать в Москву.

— Там обязательно закончат раньше, — уверял он. — Первый поезд пойдет оттуда.

По мнению Тараса, первый поезд должен был выйти из Тихоокеанска. Наконец решили, что Аркадий Михайлович отправится в Москву, а мы с Тарасом на Восток — к Тихоокеанску.

* * *

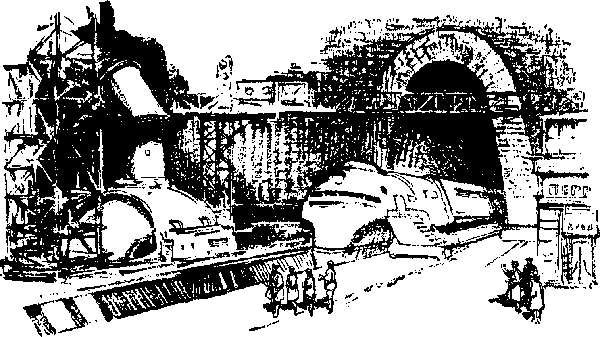

Мы прибыли в Тихоокеанск в торжественный день. С утра на вокзале подземной железной дороги, выходившем здесь почти на поверхность, стоял электропоезд, составленный из двадцати пяти металлических вагонов.

Дул сильный ветер, и на море свирепствовал шторм. Высокие волны бились о набережную. Город, который был заложен здесь совсем недавно, уже разросся многоэтажными домами, многочисленными улицами.

На площадях, на перекрестках улиц, на высоких домах виднелись огромные щиты с показателями соревнования подземного строительства между Западом и Востоком.

В двенадцать часов дня на щитах можно было видеть следующие цифры: Запад — 99,87 процента, Восток — 99,86 процента. Восток отставал от Запада. Сведения о ходе соревнования вывешивались каждый час. Толпы любопытных у щитов все возрастали.

Это были последние часы работ в туннеле.

Кто победит? Кто получит право пустить первый поезд?

Этот вопрос волновал все население города, да, вероятно, и население целой страны.

В час дня Запад имел 99,91 процента, а Восток — 99,89.

Наши шансы поехать первым поездом явно падали. Мы напряженно следили за показателями и слушали сообщение по радио. Громкоговорители передавали, что в восточном секторе задержалась сдача вентиляционных шлюзов, в то время как в западном проверен последний метр пути.

Тарас волновался, но не терял веры в победу коллектива восточной зоны.

В три часа дня цифры были таковы: Запад — 99,96, Восток — 99,95. Репродукторы извещали, что в восточном секторе закончен прием шлюзов. Восток усилил темпы, но все же отставал от Запада.

Мы утешали себя тем, что поезд, который пойдет с Востока на Запад, все равно опоздает по сравнению с поездом, идущим навстречу. Формально поезд с востока потратит больше времени, чем встречный. Путешественники вокруг света, когда идут с востока на запад, теряют сутки и наоборот, идя с запада на восток, выигрывают сутки. Впрочем, утешать себя этим особенно не приходилось. Через несколько часов должно было закончиться соревнование на право двинуться в путь минутой раньше, потому что только в этом заключалась разница. Тот или другой поезд мог выйти только тогда, когда туннель будет готов на всем протяжении.

В четыре часа дня новые цифры на щитах возвестили, что оба сектора имеют одинаковые показатели — 99,99 процента. Тарас прямо-таки дрожал от нетерпения.

— Неужели закончат вместе? — взволнованно спрашивал он меня.

Мы не двигались с места, нетерпеливо ожидая появления на щитах цифры 100. Но она не появлялась. Работы в туннеле еще не закончились.

Собственно говоря, я прекрасно понимал, что все работы фактически закончены и идет приемка туннеля инспекторской комиссией. В Иркутске, в штабе строительства, принимают с разных участков туннеля последние сообщения технических инспекторов.

Вдруг в четыре часа тринадцать минут на щите показателей появилась надпись: Восток — 100 процентов, Запад — 99,99.

2. ПОЕЗД ТИХООКЕАНСК — МОСКВА

По радио объявили, что первый пробный экспресс выходит из Тихоокеанска в пять часов дня по местному времени, а из Москвы ровно через минуту после этого, то есть в десять часов одну минуту по московскому времени.

Тарас бросился к своему вагону так быстро, что я едва поспевал за ним.

Вокруг звучали крики «ура» и гром многочисленных оркестров.

Мы очень обрадовались, когда увидели в своем купе Набокина. Его премировали поездкой в Москву в первом экспрессе.

— Ого-го, старые друзья снова собрались! — сказал он здороваясь.

— А как это вы раньше нас попали в вагон? — поинтересовался Тарас.

— У меня проводник знакомый…

— И тут протекция! — засмеялся я.

— Да нет, я пошутил, — засмеялся и Набокин. — А что проводник у меня знакомый, это правда. Я с ним еду из Глубочайшей. Поезд формировался там.

— Так вы уже свой человек здесь, — заметил я.

— Почти…

Наше купе было четырехместное. Четвертый пассажир пока не появлялся. Мы старались угадать, кто будет четвертым, и, открыв дверь в коридор, всматривались в пассажиров, которые входили в вагон и разыскивали свои места…

Я знал, что большей частью это были участники строительства Глубинного пути и лучшие люди с различных предприятий, для которых поездка первым поездом через весь туннель являлась наградой за отличную работу. Однако, сколько я ни смотрел, среди пассажиров нашего вагона пока не было видно никого знакомых.

Скоро все места в вагоне были заняты, но к нам в купе никто не входил.

— Где же четвертый пассажир? — интересовался Тарас.

— Это какой-нибудь оригинал, — высказал я предположение. — Вероятно, он хочет быть первым, кто опоздает на подземный экспресс.

— А может быть, на это место не продан билет, — заметил Набокин.

Я показал ему местную газету, в которой сообщалось, что на билеты в первом поезде было подано сто семьдесят три тысячи восемьсот девяносто девять заявок. Понятно, что ни одного свободного места остаться не могло.

Тарас открыл окно, высунулся и разглядывал собравшихся на перроне провожающих.

Весь перрон был заполнен людьми. Где-то, в голове поезда, возле электровоза проходил короткий митинг. Там выступали с речами, и после каждой речи звучала музыка. На перроне суетились люди с цветами и пакетами в руках. Одни передавали московским знакомым приветы, посылки и письма, другие уславливались о будущих встречах. Но все, и пассажиры и провожающие, с явным нетерпением ожидали, когда наконец тронется поезд.

Вдруг зазвенел звонок, и окно, в которое мы выглядывали, начало само медленно закрываться.

— Предупреждение, — сказал Набокин.

В четыре часа пятьдесят семь минут второй резкий звонок оповестил, что закрываются двери вагонов. Над головами у нас что-то стукнуло — и сейчас же зажглось электричество.

Ровно в пять часов поезд медленно двинулся и сразу же начал набирать скорость.

Я посмотрел на циферблат висевшего в купе измерителя скорости. Стрелка показывала 39. Но вот она пошла вверх: 56, 61, 73, 84… На этой скорости поезд мчался минут пять. Но машинист снова начал увеличивать скорость. Вот она достигла ста двадцати одного километра. Теперь поезд проходил километр за тридцать секунд.

Само по себе это еще не было чем-нибудь необыкновенным. Опытные поезда проходили и двести километров в час, но с такой скоростью они шли только несколько минут. А тут не предвиделось ни одной остановки на протяжении восьми тысяч километров. Даже поверить трудно!

Пассажиры слышали только легкий шум, звяканье и какое-то потрескивание. Иногда немного качало. Это свидетельствовало о некоторых незаметных для глаза неровностях в отдельных местах подземного пути.

Тарас с любопытством разглядывал все вокруг и счастливо улыбался.

Мы занимали небольшое купе. Мягкие диваны и стены. Пол устлан толстым ковром. Даже потолок был обтянут чем-то мягким. Все это делалось для того, чтобы предохранить от удара в случае внезапной остановки или ускоренного торможения.

В вагоне поддерживалась ровная температура в двадцать градусов. Воздух был чист, приятен, словно после ночной грозы. Это действовала установка искусственного климата.

В каждом купе имелись регуляторы, при помощи которых пассажиры могли изменять температуру воздуха в достаточно широких пределах. Тарас не мог отказать себе в удовольствии позабавиться этими краниками. За полчаса он успел нас заморозить, а потом устроить баню. Наконец мы общими усилиями отрегулировали температуру.

Специальная доска с циферблатами показывала скорость и местонахождение поезда; были в купе также полочки для книг, для шахмат, радиоприемник с наушниками и даже маленький телевизор.

Часа через два после отхода поезда послышался стук в дверь, и к нам вошла девушка в белом халате.

— Может быть, вы хотите заказать легкую закуску или какие-нибудь напитки? — предложила она.

— Мне бы не легкую, — ответил Набокин, — мне бы поосновательнее.

— Тогда попрошу в ресторан.

— А как туда пройти? — спросил Тарас.

— Ваш спутник хорошо знает дорогу, — ответила девушка и улыбнулась Набокину, которого, очевидно, видела не впервые.

— А мы и забыли, что вы здесь старожил, — сказал я Набокину.

— В таком случае, пойдем в ресторан, — предложил Набокин.

Мы не возражали.

Набокин позвонил по телефону в ресторан и спросил, имеются ли свободные места. Нас пригласили прийти.

— Идемте, — сказал наш проводник и вывел нас в коридор, а потом в тамбур.

Всюду двери закрывались герметически, переходы из вагона в вагон были специально оборудованы.

Мы прошли через восемь вагонов и попали в клуб. Пассажиров здесь было мало: один угол заняли любители шахмат и домино, в другом несколько друзей коротали время в приятной беседе.

За вагоном-клубом шел вагон-ресторан. Немного более широкий и значительно более длинный, чем обычные железнодорожные вагоны-рестораны, он весь был залит электричеством и напоминал оранжерею, столько в нем было цветов и пальм. Тарас заметил, что это, по всей вероятности, влияние ботанических идей Аркадия Михайловича. На столах стояли сифоны с минеральной водой, вазы с фруктами, конфетами и печеньем.

Едва подали первое блюдо, как подошел метрдотель и сказал, что Тараса и меня вызывают к радиотелефону. Мы поспешили к будке, находившейся в конце вагона, и взяли телефонные трубки, чтобы слушать одновременно.

— Вы у телефона? — послышался вопрос,

— Да.

— Сейчас будете разговаривать.

Через мгновение знакомый голос позвал:

— Тарас! Тарас! Олекса Мартынович!

Голос принадлежал Аркадию Михайловичу.

— Я! Я! — отозвался Тарас. — Вы откуда говорите?

— Из поезда номер два. Москва — Тихоокеанск. Олекса Мартынович, вы слушаете? Поздравляю с победой тихоокеанцев. Передайте в Москве от меня привет. Там вас ждет Черняк. Он устраивает в честь вашего приезда сбор старых друзей. К сожалению, я не смогу на нем быть…

— Мне ждать вас в Москве или возвращаться в Тихоокеанск? — спросил Тарас.

— Приезжай на плантации Верхнего озера. Там мы с тобой попрощаемся, потому что ты и так опаздываешь в школу.

— Аркадий Михайлович! — крикнул я. — Вы уже обедали?

— Вчера обедал, а сегодня собираюсь завтракать.

— Простите, я забыл, что у нас разное время. Ну, а вы передайте привет Тихоокеанску, с которым мы только что распрощались.

Разговор пришлось окончить, так как нашлось немало желающих поговорить со своими друзьями и знакомыми.

Мы хорошо пообедали, послушали музыку, сыграли в клубе на бильярде, потом вернулись в свое купе и легли спать. Я сразу же уснул.

А поезд все мчался, не останавливаясь и не уменьшая скорости.

Не знаю, сколько я спал, но, когда проснулся, увидел над собой чьи-то свисающие с полки ноги. Это был четвертый пассажир.

«Откуда он взялся? — не веря своим глазам, подумал я. — Ведь поезд не останавливался и он не мог сесть на какой-нибудь станции».

Заинтересованный новым спутником, я высунулся и посмотрел вверх. Представьте, как приятно я был изумлен, когда увидел там инженера Кротова.

3. ОПЫТЫ КРОТОВА

— Как, вы здесь? — глядя во все глаза на инженера, спросил я.

— Как видите, — улыбаясь, ответил он.

— Это ваше место?

— Разумеется, мое, если я здесь.

— Нет, позвольте… Это вы четвертый пассажир?

— Да. Я забронировал себе место.

— Так почему же мы не видели вас в Тихоокеанске?

— Потому что меня там не было. В ваш поезд я сел только полчаса назад.

— Но ведь мы нигде не останавливались?

— А зачем останавливаться? Это ведь экспресс прямого сообщения. До Москвы он нигде не останавливается.

И Кротов стал объяснять мне, что сейчас проводятся опыты с посадкой и высадкой пассажиров на полном ходу поезда. Кротов принимал участие в этих опытах и рассказал, как это делается: на станциях специальные вагоны с пассажирами двигаются параллельно главной колее, набирают скорость, равную скорости поезда, и, поравнявшись с поездом, прикрепляются к заднему вагону. Пассажиры из специального вагона переходят в поезд, а те пассажиры из поезда, которым нужно выходить, идут в этот вагон. Вагон отцепляется, продолжает двигаться самостоятельно и останавливается на ближайшей станции, чтобы потом вернуться назад с поездом противоположного направления.

— Почему же до сих пор никто не говорил мне об этих опытах? — спросил я, досадуя, что не попал в экспресс таким оригинальным способом.

— Наша служба движения очень скромна и никогда не рекламирует своих замыслов.

— Об этом даже на заседаниях совета никогда не упоминалось.

— Там о многом не упоминалось.

— Например, о чем еще?

— Там почти не обсуждалась, скажем, организация эксплуатации туннеля…

Оставив пререкания, я попросил Кротова рассказать об опытах, в которых он принимал участие, достал блокнот и карандаш и кратко записал его рассказ.

Инженер слез с полки и сел возле меня. Тарас и Набокин крепко спали, и мы не стали их будить.

Я уже упоминал, что начиная с первой встречи с Кротовым, еще за границей, у меня сложилось о нем самое лучшее представление. Это был человек спокойный, разумный, немного флегматичный, но способный действовать быстро и решительно. Беседовать с ним было всегда интересно. Теперь мы сидели и перебирали события последних лет. Общая работа, общие воспоминания — что может крепче связать между собою людей?

— Послушайте, друг, — обратился я к Кротову. — Вот строительство этого гигантского подземного пути закончено. Мы едем с вами в первом поезде прямого сообщения. Борьба за Глубинный путь стала уже историей. Вы помните конфликт между Макаренко и почти всем коллективом строителей? Мне и до сих пор непонятно, почему Макаренко вышел из этой борьбы победителем. Особенно мне хотелось бы знать, почему Самборский вдруг стал защитником герметичности туннеля.

Инженер слушал меня внимательно и серьезно, но мне показалось, что во взгляде его таится ирония.

— Вы знаете, — сказал он, — что я всегда был сторонником герметизации туннеля. Прежде всего меня, специалиста по пневматическим и вентиляционным установкам, привлекали колоссальные масштабы хозяйства на Глубинном пути. Во-вторых, я понимал целесообразность затрат, против которых все возражали. В-третьих, ближе узнав Макаренко, наблюдая его работу, я через самое непродолжительное время пришел к выводу, что этот человек действует правильно и знает чего хочет, хотя и не всегда излагает свои мысли достаточно ясно и вразумительно. Вот почему я целиком стал на его сторону.

— Почему же все было ясно вам, так сказать, рядовому инженеру, и непонятно академикам и профессорам? Помните, как они выступали в Иркутске на заседании совета строительства? Наконец, почему Самборский вдруг изменил свои взгляды? Что его убедило?

Собственно, я подозревал, что заставило Самборского изменить свои взгляды. Я связывал новую точку зрения энергетика с телеграммой, которую я поднял с пола в его номере в гостинице шахты Глубочайшая. Мне живо вспомнился разговор двух инженеров и мой наблюдательный пункт у окна. Но рассказывать обо всем этом Кротову я не хотел.

— Что касается «рядового» инженера, то это, может быть, свидетельствует, что он не совсем рядовой, — смеясь, заметил Кротов. — Простите такую самоуверенность. А Самборский… Самборский просто в конце концов понял ошибочность своей точки зрения и, как человек честный и принципиальный, сделал все, чтобы загладить вред, причиненный его выступлениями против Макаренко.

Кротов явно не хотел говорить откровенно и дипломатически вывернулся. Не мог я поверить, что он ничего не знает о разговоре между Макаренко и Самборским. Ведь Кротов был с обоими инженерами в прекрасных отношениях и теперь всюду о нем говорили как о третьем ближайшем помощнике Саклатвалы. Чувствуя обиду на Кротова за его нежелание поделиться со мной, я прекратил разговор на эту тему и спросил, не слышал ли он что-нибудь о Лиде Шелемехе.

Нужно сказать, что я не видел Лиду с того времени, как ее увезли самолетом из Глубочайшей в Иркутск, где должен был состояться консилиум. Я знал, что оттуда ее перевезли в лечебницу под Москвой, где Барабаш перед этим проводил какие-то опыты. Операцию девушке еще не делали.

Воспоминания о Лиде вызвали у меня гнетущее настроение. Очень больно, когда ожидаешь несчастья и не в силах предотвратить его.

Кротов рассказал все, что слышал о Лиде от Аркадия Михайловича. Старый ботаник регулярно переписывался с Барабашем и с самой Лидой и, разумеется, был осведомлен о положении больной лучше, чем кто-либо из наших знакомых на Глубинном пути.

— Состояние Лидии Дмитриевны не улучшилось, — рассказывал Кротов. — Ее лечат при помощи рентгена, применяют радий, хотя Барабаш больших надежд на это лечение не возлагает. Некоторые хирурги предлагали хирургическое вмешательство, но он его категорически отклонил. Больной до сих пор говорят, что у нее диабет, — и она настаивает, чтобы ее перевезли на Кавказ. Но перевозить ее сейчас совершенно невозможно. Ей необходим абсолютный покой. В своих последних письмах к Аркадию Михайловичу она пишет, что сомневается, диабет ли у нее. Но, к счастью, она далека от мысли, что больна такой страшной болезнью. Барабаш все же не теряет надежды. Различные медицинские светила уже несколько раз определяли срок. когда наступит конец, но до сих пор удавалось оттянуть печальную развязку. Собственно, чья это заслуга — врачей или организма больной, — трудно сказать. Барабаш продолжает экспериментировать, ищет новые препараты, способные уничтожить раковую опухоль, не нарушая здоровой ткани тела. Такие эксперименты, как известно, проводятся различными исследователями уже десятки лет, но пока ничего утешительного мы не имеем. Лидия Дмитриевна очень похудела, ослабла и часто целыми днями лежит в полубессознательном состоянии. Усилились боли. Аркадий Михайлович сильно волнуется. Он даже хотел ехать к ней. Я отговорил его. Ведь там он ничем не поможет, а здесь, погруженный в свою работу, меньше думает о девушке… Родителям до сих пор ничего не сказали, но брат, кажется, знает. Он ее часто навещает…

Я выслушал Кротова, не перебивая, вздохнул и больше ни о чем не спрашивал.

— А наши спутники крепко спят, — заметил, поглядывая на Тараса и Набокина, инженер. — Вы, искатели приключений, собрались здесь, как я вижу, старой компанией…

Кротов намекал на катастрофу в Северной штольне. Мы заговорили об этой катастрофе, о Догадове, и я спросил:

— Меня интересует вот что: на всем строительстве Ярослав Васильевич, кроме вас, имел еще сторонника.

— Помню. Это был Догадов.

— Догадов горячо отстаивал герметизацию туннеля. Чем вы это объясняете?

— Не понимаю вас…

— Он не раз старался меня убедить, что Макаренко — гений. Позднее, когда я обдумывал все случившееся, меня больше всего сбивало с толку именно это.

— Когда такой субъект начнет поддерживать честного человека, это может сбить с толку, — задумчиво проговорил Кротов.

— Но почему же он его поддерживал?

— Вероятно, это было ему полезно, отвечало интересам хозяев, которым он служил… Скорее всего, они ошибались в Макаренко и считали, что его идеи повредят строительству. Не понимая существа дела, они приказали Догадову всюду проповедовать необходимость герметизации туннеля. Они, вероятно, были убеждены, что герметизация приведет к краху строительства.

— Вы полагаете, что Догадов и его хозяева просчитались?

— Несомненно!

— А скажите, — спросил я помолчав, — как получилось, что вы приняли участие в аресте Догадова? Неужели у вас были какие-нибудь подозрения, когда он организовал в штольне спасательные работы?

— Напротив. Кто мог подумать, что его кипучая деятельность была только одним из способов маскировки?.. Очень он мне не нравился раньше, когда занимался так называемыми палеонтологическими разведками. Я даже хотел запретить ему спускаться в шахту. Но во время наводнения стал думать о нем значительно лучше. Кто же знал, что он не палеонтолог, а шпион!.. Когда Томазян в то утро сказал, что я должен помочь арестовать палеонтолога, я прямо-таки разинул рот. Следователю нелегко было убедить меня, что искатель старых костей — преступник.

— Кажется, этот искатель здорово стукнул вас локтем, — послышался голос с верхней полки. Это проснулся Тарас и не утерпел, чтобы не вмешаться в наш разговор.

— А-а, юноша, вы уже проснулись? — приветствовал его Кротов.

— Я еще не уверен в этом. Может быть, вы просто мне снитесь. Откуда вы взялись?

С этими словами Тарас соскочил на пол и подал инженеру руку.

Почти одновременно с Тарасом проснулся и Набокин. Кротову снова пришлось рассказать, как он попал в поезд, причем Тарас и Набокин все время требовали самых подробных объяснений.

Мы заказали в ресторане ужин, включили радио, сообща написали телеграммы друзьям и знакомым.

— Предлагаю, — подал мысль Тарас, — ввести на Глубинном пути специальные билеты для встречи пассажиров со знакомыми, живущими по пути следования поезда. Плата по таксе: минута — три рубля.

— Для этого нужны специальные вагоны-гостиные, — сказал Набокин.

Приближался район Глубочайшей. Кротов начал готовиться покинуть экспресс, и мы загрустили.

Пересадка должна была произойти приблизительно за сто километров от станции. Кротова по радиотелефону известили, чтобы он собирался. Мы втроем отправились его провожать.

Минут за двадцать до пересадки мы все перешли в задний вагон. Последнее купе занимала специальная бригада железнодорожников-электриков, которая обслуживала экспресс и принимала участие в опытах по сцепке и отцепке вагонов на ходу.

На разъезде с окон сдвинулись заслонки, и мы увидели, что рядом с нашим поездом, по параллельной колее, мчится вагон. Он то немного перегонял нас, то отставал. По-видимому, машинист выравнивал ход. Наконец скорость вагона и нашего поезда стала одинаковой. Тогда из дверей вагона выдвинулись мощные металлические лапы и зацепились за дверь нашего вагона. Вслед за лапами протянулась сетка, а затем и доска, которая, как мостик, соединила оба вагона.

— Готово. Можно переходить, — сказал Кротов. — Ну, я вас не приглашаю с собой, так как все это должно делаться быстро. Надеюсь, скоро увидимся. А вас, Олекса Мартынович, прошу специально приехать ко мне в Глубочайшую. Вероятно, тут вскоре произойдут очень интересные события, и вы сумеете получить исчерпывающие ответы на вопросы, которые предлагали мне сегодня.

Больше разговаривать было некогда. Мы пожали друг другу руки, и Кротов перешел в электровагон. Его сопровождали несколько железнодорожников. Доска, соединявшая тамбуры, задвинулась обратно в тамбур электровагона, потом невидимая рука потянула и убрала сетку, и, наконец, металлические лапы отпустили дверь нашего вагона и вернулись на свое место. Еще две-три секунды мы видели через окно Кротова, но вот электровагон начал отставать, и перед нами замелькала темная стена туннеля. Наше окно закрыла легкая металлическая заслонка, и мы снова очутились в герметически закупоренной коробке.

Нужно было возвращаться на свои места. Итак, мы снова в купе втроем. До Москвы оставалось ехать еще немало. Можно было хорошо выспаться. Я заметил, что, приближаясь к Байкалу, поезд пошел еще быстрее. Теперь его скорость достигала ста пятидесяти трех километров в час. Не имело ли значения то, что здесь подземная Ангара могла большую часть своей энергии отдать в провода Глубинного пути?

На этот вопрос никто не мог мне ответить.

4. ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

В новом доме на улице Завоевателей Глубин Антон Павлович Черняк занимал две огромные комнаты. Сегодня он принимал своих близких друзей. Это были преимущественно люди, связанные с проектированием и строительством туннеля Москва — Дальний Восток… Антон Павлович воспользовался пребыванием в Москве в этот день нескольких людей, которые давно знали друг друга, но очень редко в последнее время виделись.

В восьмом часу вечера начали собираться гости. Мы с Тарасом приехали одними из первых. Вслед за нами появились Самборский, Макуха и еще несколько человек. Хозяин поздравил гостей с успехами и просил усаживаться где кому нравится. Все делились впечатлениями о Москве, в которой давно не были, вспоминали работу в туннеле, различные приключения, давно решенные споры. Много шутили, смеялись.

Когда появился полковник Шелемеха, всем стало еще веселее. Мой друг очень быстро продвигался по службе. Ведь всего три года назад он был только майором!

— Ох, друзья, едва вырвался! — сказал полковник, обнимая меня и Тараса и здороваясь с остальными. — В моем распоряжении два часа. На это время я, так сказать, ваша собственность.

— Станислав, — обратился я к нему, — я страшно соскучился по тебе. И вообще у меня к тебе миллион вопросов.

— Ну, разумеется, как всегда! — засмеялся он. — Разве журналист может не спрашивать?

В самом деле, я был чрезвычайно рад этой встрече. При первой возможности я отвел летчика в угол и начал расспрашивать его о здоровье Лиды. Но, кроме того, что мне было известно от Кротова, я не услышал ничего нового. Разве что после разговора со Станиславом мне стало ясно, что положение еще тяжелее, чем представлял себе Кротов. Конца ожидали буквально в ближайшие дни.

Станиславу, очень любившему сестру, было тяжело говорить о ней. Я почувствовал угрызения совести за то, что затеял такой печальный разговор, и был очень благодарен Черняку, когда тот пригласил гостей к столу.

— Среди нас кое-кого не хватает, — сказал Самборский, оглядывая присутствующих. — Я предлагаю поднять бокал за…

—…за Ярослава Васильевича! За Аркадия Михайловича! — закричали все, сразу догадавшись, кого имеет в виду Самборский.

В это время в дверь постучали.

— Войдите, пожалуйста! — пригласил хозяин.

Все обернулись. На пороге показался Томазян.

— Простите, что опоздал, — сказал он. — Меня задержало дело, которое, вероятно, интересует и всех вас.

— Садитесь скорее к столу, — перебил его Черняк. — А о деле успеете рассказать.

Следователя окружили. Он попросил стакан воды и, спокойно поглядывая на любопытные лица друзей, сказал:

— Я закончил следствие о Догадове. Его дело уже передано в суд.

— Кто же он все-таки? — спросил, глядя на Макуху, Самборский. — Опытный палеонтолог?

— Да, — ответил Томазян, — только он специалист не по изучению кладбищ допотопных животных, а по созданию кладбищ советских людей. Он — агент капиталистического государства. Даже не одного, а двух. Наконец-то он признался, хотя я думаю, что кое-каких сведений он все же не дал. Он признавался только тогда, когда возражать против наших доказательств было совершенно немыслимо.

— Он каялся? — спросил Черняк.

— Нет. О раскаянии не может быть и речи… Он приехал специально для подрывной работы. Если верить ему, то сообщников и помощников он не имел, кроме, конечно, тех, через кого он поддерживал связь со своими шефами. Я думаю, товарищи, что некоторым из вас не особенно приятно вспоминать, как этот Догадов водил вас за нос, а мы ему во всем верили. Теперь уже не стоит волноваться, но и забывать не следует, дорогие мои Антон Павлович и Олекса Мартынович… Между прочим, среди нас тут присутствует пострадавший от его рук.

— Это я? — вскрикнул Тарас.

— Да, — кивнул следователь. — Он выбросил Тараса из поезда и почему-то долго не хотел в этом признаться. Но нам удалось собрать необходимые доказательства. Мы даже выяснили, что он получил выговор от своего начальства, так как этот бессмысленный поступок мог выдать его. Он даже признал себя виновным в нападении на Черепашкина. Он оглушил Черепашкина и выпрыгнул вместе с ним из самолета, надеясь получить у чудаковатого управдома нужные сведения, так как заметил у Черепашкина записку, касающуюся Довгалюка… Дальше показания Догадова несколько расходятся с показаниями самого Черепашкина. Он не отрицает, что переодел бывшего управдома в свою одежду и обменял документы. Дальше он утверждает, что хотел убить Черепашкина, но, раньше чем он выполнил свое намерение, Черепашкин убежал… Диверсант без особого труда устроился палеонтологом, ему удалось попасть на один из самых ответственных участков туннеля, устроить взрыв и выпустить в шахту воду из верхнего озера. На этом его деятельность была прекращена. Его как шпиона и диверсанта будет судить военный трибунал. Он признался, что его настоящее имя Томас Гэл. Ссылаясь на то, что он иностранец, шпион требует иностранного защитника. Разумеется, ему откажут, так как по нашим законам защитником в советском суде может быть только советский подданный.

Некоторое время в комнате царило молчание. Потом Антон Павлович тяжело вздохнул:

— Я чувствую себя достойным всяческого наказания за то, что не сумел раскусить этого субъекта…

— Успокойтесь, — мягко сказал Томазян. — Негодяи часто обманывают честных людей. Вот почему мы ни на минуту не должны забывать о бдительности.

Томазян провозгласил тост за бдительность, и все присутствующие единодушно поддержали его.

Поднялся Самборский. Видно было, что он волнуется.

— Товарищи! — торжественно обратился он к нам. — Сегодня в ночном выпуске последних известий по радио объявят о том, что мы можем назвать тайной инженера Макаренко. Вот почему, с согласия нашего гостеприимного хозяина, я беру на себя смелость рассказать вам эту тайну двумя часами раньше.

Все смотрели на инженера с выражением крайнего любопытства.

— Товарищи! Мой лучший друг Ярослав Васильевич Макаренко, к сожалению, не может сейчас быть с нами. Несколько часов назад он докладывал на заседании правительства об окончании испытаний Глубинного пути. Вы знаете, что в течение долгого времени почти все считали, что макаренковские принципы строительства туннеля абсурдны. Я сам, к величайшему моему сожалению, выступал против Ярослава Макаренко. Его система строительства казалась нам всем слишком расточительной. Но Ярослав и академик Саклатвала знали, что делали. Знало это и правительство. Знало и поддерживало их. И вот результаты: многократное испытание центральных участков туннеля показало, что поезда там могут двигаться со скоростью до тысячи трехсот километров в час.

Самборский замолк, потом, словно желая подчеркнуть свои слова, повторил:

— Тысяча триста километров в час!

— Как же удалось добиться такой скорости? — с изумлением спросил я.

— На этот вопрос вы, вероятно, получите ответ через некоторое время.

Самборский снова помолчал, потом сказал:

— Скорость поезда-экспресса на Глубинном пути значительно превышает скорость самого быстрого пассажирского самолета. А безопасность подземного движения, его регулярность, независимость от состояния погоды, изменения температуры и тому подобного оставляют далеко позади транспортную авиацию. Последняя имеет только одно преимущество: для нее не нужно строить пути. В интересах государства тайна сохранялась до полного окончания строительства. Я узнал ее только во время ликвидации этой ужасной катастрофы на Глубочайшей.

Трудно передать, какое впечатление произвело на нас сообщение Самборского. Оставались спокойными только Черняк и Шелемеха: как выяснилось немного погодя, они всё знали раньше.

Кажется, я волновался сильнее других. Вот она, тайна, раскрытие которой объясняет так много непонятного в строительстве Глубинного пути, в поведении Ярослава Макаренко, автора идеи сверхскоростного движения!

Но как он этого добился? При чем здесь герметизация? Это пока для меня было непонятно и еще больше разжигало любопытство.

5. САНАТОРИЙ «СОСНОВОЕ»

Полковник Шелемеха получил радиограмму: «Положение Лиды безнадежно. Требую разрешения на эксперимент. Барабаш».

Станислав показал мне телеграмму и сказал:

— Ты знаешь, я занят и выехать не могу. Ты смог бы поехать в санаторий вместо меня? Я дам тебе машину, и ты успеешь туда попасть еще сегодня.

Отказать Станиславу я не мог. Действительно, я был единственный близкий его семье человек, который немедленно мог отправиться в санаторий «Сосновое».

— Что за эксперимент? — спросил я.

— Ну, ты ведь, кажется, знаешь, что Барабаш последние годы работал над проблемой лечения рака. Он добился определенных успехов, но исследования его еще не закончены. Прежде чем применить разработанный им метод к людям, необходимо испытать его на животных… Недавно Барабаш писал мне, что, когда Лиде станет совсем плохо, он попросит у меня разрешения сделать эксперимент немедленно. На это предложение я тогда ничего ему не ответил. А сейчас… Что ж, сейчас придется согласиться. Я дам ему телеграмму… Так ты поедешь?

— Можешь не спрашивать, — сказал я. — Давай машину. Шофер мне не нужен. Через полчаса выезжаю. А телеграммы о своем согласии не посылай. Передай со мной письмо Барабашу. Я должен на месте убедиться, действительно ли положение Лиды безнадежно. Ведь эксперимент угрожает ей смертью!

— Смерть наступит и без эксперимента. А он дает хоть маленькую надежду…

Что можно было против этого возразить? Я был о Барабаше неплохого мнения, но довериться ему безоговорочно… Не знаю, хватило ли бы у меня духу для этого.

Станислав телеграфировал Барабашу согласие и предупредил его о моем приезде, добавив на всякий случай, что дает мне право принять окончательное решение.

Малолитражная машина, на которой я ехал, могла пробежать четыреста километров без дополнительной заправки…

«Сосновое» лежало среди густых лесов, километрах в полутораста от столицы. Чем ближе я подъезжал к санаторному городку, тем меньше мне встречалось автомобилей. Последние километры я ехал глухой лесной дорогой.

За одним из многочисленных поворотов показалась большая поляна. На ней стояло несколько домов. Среди них, ближе к лесу, возвышалось двухэтажное здание с верандой, украшенной резными деревянными колоннами.

Я остановил машину и направился к главному входу.

Навстречу мне вышла санитарка в белом халате и спросила, кого мне нужно.

— Могу ли я видеть доктора Барабаша?

— Он занят и сейчас никого не принимает.

— Назовите ему мою фамилию. Я Кайдаш.

Санитарка исчезла в коридоре. Я остался в вестибюле. Тут царила особая тишина, какая бывает только в больницах, где лежат тяжелобольные.

Через минуту сквозь стеклянную дверь я снова увидел санитарку, а за ней Барабаша. Ковер на полу в коридоре заглушал их шаги. Барабаш подошел ко мне и молча пожал мне руку. Он был бледен и печален.

Жестом он пригласил меня к себе.

— Как Лида? — спросил я, когда мы очутились не то в кабинете, не то в лаборатории.

Рядом с письменным столом там стояли столики с разными приборами и многочисленными бутылочками.

— Ее положение безнадежно… с точки зрения современной медицины, — тихо ответил Барабаш.

— То есть?.. — я старался сохранить спокойствие.

— То есть средства, которыми располагает медицина теперь, помочь ей не могут… Жить Лиде осталось два-три дня… два-три дня… — едва слышно повторил Барабаш.

Боясь, что и мой голос начнет дрожать, я немного помолчал.

— А… а эксперимент?

— Эксперимент дает какую-то неясную надежду… Я только что закончил опыты на кроликах и выяснил, что злокачественные опухоли можно лечить большими дозами открытых мною лекарств.

— Рак тоже?

— Да. В большинстве случаев последствия лечения были вполне удовлетворительны.

— Но было и иначе?

— Около двадцати процентов случаев окончились немедленной смертью. Полгода назад смертью заканчивались семьдесят процентов. Если бы мне еще год поработать! Один только год!.. Тогда я был бы совершенно уверен.

— Неужели нельзя подождать несколько месяцев?

Барабаш грустно посмотрел на меня.

— Если бы было можно, Олекса Мартынович! Три дня — это самое большее… Но конец может наступить и раньше.

Я понимал его. Но я должен был все взвесить.

— А что говорят другие врачи? — спросил я.

— Сегодня утром состоялся консилиум. Все без исключения врачи согласились с моим прогнозом. Итак, последнее слово за вами. Этого требует Станислав. Больную мы не спрашивали и спрашивать не будем. Она до сих пор не знает, что с ней. Так лучше. По крайней мере, мы можем подбадривать ее. А какое это имеет значение, вы, надеюсь, и сами понимаете.

Снова я с минуту молчал.

— Еще один вопрос… Это сложная операция?..

— Очень сложная. Вот почему мне не хотелось бы тратить ни минуты на лишние разговоры… Нужно сделать несколько уколов — ввести мои лекарства непосредственно в раковую опухоль. Уколы сразу же вызовут резкое повышение температуры и повлияют на работу сердца. Оно может даже остановиться. Мы заставим его работать с помощью построенного мной электроприбора. Кроме того, мы будем непрерывно делать больной искусственное дыхание, будем давать ей кислород…

— Когда вы думаете начать операцию?

— Чем скорее, тем лучше…

Я видел, что Барабаш не запугивает меня. Очевидно, состояние Лиды было таково, что он не мог не отважиться на операцию, хотя и не был уверен в счастливом исходе. Иначе поступить он не мог.

Но я еще не решался сказать последнее слово.

— Я хотел бы увидеть Лидию Дмитриевну до операции…

— Хорошо. Только ни единым намеком не давайте понять, в каком она тяжелом состоянии. Наоборот, вы должны всячески уверить ее, что скоро ей станет легче, что она будет здорова.

В голосе и взгляде Барабаша чувствовалась какая-то новая, покоряющая сила.

— Пойдем.

Барабаш повел меня в палату, где лежала Лида.

Больная занимала большую, светлую комнату. Возле постели стоял столик, за которым сидела дежурная сестра. Лида лежала с закрытыми глазами.

Когда я подошел к постели, она взглянула на меня. В ее взгляде были равнодушие и страдание. Но вот она узнала меня. По ее губам промелькнула едва заметная улыбка.

— Добрый день, Лидия Дмитриевна, — проговорил я, стараясь казаться бодрым и веселым, хотя волнение сдержать было трудно.

На выручку мне пришел Барабаш. Голос его звучал так мягко и спокойно, что я невольно взял себя в руки.

— Старый друг приехал, — сказал он, кивая на меня. — Привез привет от Станислава и от всех.

Лида протянула мне исхудалую руку и показала глазами, чтобы я сел возле нее.

— Как живет Стась? — тихо спросила она.

— Он сейчас в командировке. Как только приедет, сейчас же будет здесь, — ответил я.

— А к тому времени тебе непременно станет легче, — уверенно сказал Барабаш. — Сегодня должен прибыть новый препарат. Опыты показали, что он чудесно действует в случаях, подобных твоему.

Лида устало закрыла глаза. Сколько раз в день, очевидно, слышала она такие успокаивающие слова! Но лучше ей не становилось.

Барабаша позвали. Сурово посмотрев на меня, он вышел. Но теперь я и сам знал, как мне следует вести себя.

Дежурная сестра вышла вслед за доктором. Мы остались с Лидой вдвоем.

С минуту она лежала неподвижно, потом раскрыла глаза и, поднявшись на локтях, осмотрела комнату.

— Давно мы с вами не виделись, Лидия Дмитриевна, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

— И, верно, больше не увидимся, — тихо проговорила девушка.

Я невольно вздрогнул, но притворился, что ничего не понимаю.

— То есть?

— Положение мое совсем безнадежно. Я давно знаю, хотя все стараются скрыть это от меня.

— Лидия Дмитриевна!..

— Не уверяйте меня в том, чему сами не верите, Олекса Мартынович. Я рада, что вы приехали. С вами я могу быть откровенной. Перед Юрием и другими врачами я делаю вид, что ничего не знаю. Пусть думают, что им удалось обмануть меня. Ведь они говорят мне неправду для того, чтобы я чувствовала себя лучше. Вот я и стараюсь…

Я сидел ошеломленный и прилагал все усилия, чтобы Лида этого не заметила. Убеждать ее, что она ошибается? Но ведь она слишком умна, чтобы поверить. Догадывается ли она, чем больна?

Девушка бессильно откинулась на подушки и некоторое время лежала молча.

Кое-как собравшись с мыслями, я начал:

— Положение ваше, Лидия Дмитриевна, разумеется, нелегкое. Я вижу, что врачи от вас этого и не скрывают. Но они принимают все меры, чтобы поставить вас на ноги. И, сколько мне известно, у них нет никаких оснований смотреть на вашу болезнь так безнадежно, как это почему-то делаете вы. К слову сказать, они возлагают большие надежды на те лекарства, которые должны прибыть сегодня.

Я сам не знаю, откуда взялись у меня такой уверенный голос, такая убедительность.

Лида взглянула мне в глаза, и я увидел в ее взгляде искорку надежды. Но она тут же перевела разговор на другую тему.

— Вы давно видели Ярослава?

Я охотно подхватил новую тему.

— Давно. Кстати, вы знаете, что секрет поведения Ярослава Васильевича теперь известен всем. Теперь никто уже не смеет подозревать его в каких-либо преступлениях.

— Я получила от него письмо, — не слушая меня, сказала Лида. — Он пишет, что на днях приедет… Расскажите, в чем там было дело…

Я рассказал ей только то, что слышал от Самборского во время встречи с ним у Черняка, — об удивительной скорости поездов на Глубинном пути. Но как Макаренко удалось добиться такой скорости, об этом я сам ничего не знал.

— Олекса Мартынович, — вдруг перебила меня Лида; голос ее звенел от волнения. — Может быть, мне уже не придется увидеть Ярослава… Когда вы встретите его, скажите, что в последние дни своей жизни, в те минуты, когда мне становилось немного легче, я… мне больше всего хотелось увидеть его… поговорить с ним… Помните, в Иркутске я спрашивала вас, не показывал ли он кому-нибудь письмо, которое я передала ему через вас перед моим отъездом в санаторий?

— Да, вспоминаю.

— Это письмо читали какие-то подозрительные людишки.

— Почему вы так думаете?

— Собственно, я обязалась никому об этом не рассказывать. Даже Ярославу. Но теперь, когда строительство Глубинного пути закончено и когда я нахожусь в таком состоянии… мне кажется, можно сказать.

Некоторое время она собиралась с мыслями. Потом повернулась ко мне и начала рассказывать:

— Однажды, после окончания опытов над пайрекс-алюминием, я получила напечатанное на машинке письмо без подписи. Меня просили сообщить о работе над пайрекс-алюминием. В обмен на это неизвестный предлагал вернуть письмо, адресованное мной Макаренко. В доказательство того, что письмо у него, он приводил из него несколько отрывков. Неизвестный угрожал, что, если я не соглашусь, он передаст письмо Барабашу. Анонимка меня взволновала. Ясно было, что письмо попало в руки негодяю. Мне было очень неприятно, но секрет пайрекс-алюминия я, разумеется, выдать не могла. Тогда я решила обратиться к следователю Томазяну. Он ознакомился с анонимкой и оставил ее у себя, а меня попросил никому ничего не рассказывать. Он придавал письму большое значение. Меня мучил вопрос, как могло мое письмо попасть к какому-то шпиону, но, помня запрещение Томазяна, я не могла спросить об этом у Ярослава. Позднее, во время нашей прогулки к водопаду Учен-Чан, я узнала, что письмо находится у Ярослава. Но все-таки его читал кто-то посторонний.

Выслушав рассказ Лиды, я вдруг догадался, у кого было письмо, когда я искал его и не мог найти. Без сомнения, его украл, а потом вернул Догадов. Мне стало ясно, что Томазян знал об отношениях Ярослава и Лиды значительно больше, чем я думал.

Я рассказал Лиде о своей догадке.

Не успел я закончить, как в комнату вошел Барабаш, а за ним показался Ярослав Макаренко.

Увидев Ярослава, Лида широко раскрыла глаза и от волнения не могла выговорить ни единого слова. Инженер был взволнован еще больше. Он был бледен и тяжело дышал. Но вот больная улыбнулась ему. Это была такая жалобная улыбка, что я поскорей вышел из комнаты.

Меня догнал Барабаш.

— Успокойтесь, возьмите себя в руки, — сказал он, выходя вместе со мной в парк санатория.

Над нами задумчиво шумели своими верхушками старые сосны, чуть слышно журчала вода из маленького, скрытого кустами фонтана, где-то вдали стучал дятел, а мы молча ходили по аллеям парка, каждый со своими мыслями.

— Макаренко давно приехал? — спросил наконец я.

— Вчера утром. Мы не хотели волновать Лиду и не позволяли ему войти к ней в палату. Но сегодня уже нельзя было отказать ему в свидании с больной. Она, по-видимому, тоже напряженно ждала его, хотя и не говорила ничего. Не знаю, хорошо ли, что они увидятся, но перед такой опасной операцией я не мог им в этом отказать.

Больше я ни о чем не спрашивал. Мы дважды прошлись по длинной, спускавшейся к реке аллее и сели на скамью.

— Вы знаете, я люблю Лиду, — сказал Барабаш, глядя вдаль и словно обращаясь к кому-то, кого он там видел. — Если эксперимент не удастся и она умрет, у меня ничего в жизни не останется…

Что я мог сказать ему? Ведь ясно, что Лида любит Ярослава. Барабаш должен это понимать. Ну, а если эксперимент удастся? Барабаш рассчитывает на ее благодарность?..

Врач словно разгадал мои мысли. Он повернулся ко мне и сказал:

— Я знаю, она любит Ярослава. В свое время у них возникли какие-то расхождения… недоразумения… недоговоренности… Потом, кажется, после катастрофы в шахте, они помирились, все стало ясно. Но сейчас же вслед за этим болезнь Лиды обострилась… Вероятно, это было следствием сильного нервного напряжения. Сейчас у меня только одна мысль — спасти ее, сохранить ей жизнь. Клянусь вам, я все сделаю, чтобы она осталась жить!

Я крепко пожал руку врача.

6. ОПЕРАЦИЯ

Операция, которую решил сделать Барабаш, была такой необычной, что весь врачебный персонал санатория собрался у операционной. Насколько я понял, речь шла о том, что больную отравят одним из сильнейших ядов, вызывающих смерть через самое короткое время, а потом, применяя различные способы, спасут. Яд, резко воздействуя на весь организм, должен был так повлиять на раковую опухоль, чтобы она перестала развиваться, а потом совсем рассосалась.

Обязанности ассистентов Барабаша во время операции выполняли несколько врачей. Один за другим они проходили по коридору и исчезали в операционной. Я видел их озабоченные лица и, казалось, ощущал, как напряжены все их нервы. Если операция пройдет успешно, она положит начало новой эпохе в развитии целой отрасли медицины.

Ко мне подошла сестра и предложила мне ожидать в соседней комнате, а не стоять в коридоре. Войдя в комнату, я увидел Макаренко. Я поздоровался и спросил, как Лида перенесла свидание с ним.

— Ей стало хуже, она почти потеряла сознание, — коротко ответил Ярослав.

Он всегда был неразговорчив, а теперь особенно молчалив. Он машинально переворачивал страницы какого-то журнала, но выражение его лица свидетельствовало, что он ничего не видит. Мы давно не виделись, но сейчас я не заметил особых изменений в его наружности. Только морщинки на лбу и черные круги под глазами говорили об усталости.

— Ярослав Васильевич, вы не знаете, когда будут известны результаты операции? — спросил я.

— Мне сказали, что о первых результатах можно будет узнать через тридцать — сорок минут.

Ярослав посмотрел на часы:

— Сейчас я поговорю с сестрой. Если будет возможно, она узнает и скажет нам.

Крепко сжав челюсти, словно превозмогая боль, он вышел в коридор и что-то шепотом сказал сестре. Та кивнула головой. Макаренко вернулся ко мне.

— Из операционной еще никто не выходил, — сказал он.

Это мы знали и раньше, так как следили через открытую дверь за коридором. Но вот из операционной вышел один из врачей-ассистентов, за ним — сестра, и они быстро куда-то побежали. Прошло две-три минуты — оттуда выбежал еще один врач. Вернулась с какими-то инструментами сестра. Вернулись оба врача, а с ними еще какой-то новый врач. Чувствовалась лихорадочная торопливость, которая увеличивала и нашу тревогу. Макаренко сидел нахмурясь, сжимая руками край стола. В его глазах отражалось напряженное ожидание.

Наконец к нам вошла сестра. Она сказала, что больная без сознания, что после первого же укола сердце почти остановилось, но врачи, пользуясь всеми возможными способами, поддерживали его биение. Больной делали искусственное дыхание и впрыскивали под кожу разные укрепляющие лекарства. Барабаш ни на минуту не отходил от нее. Минут через двадцать сердце начало работать само, но потом его деятельность снова ослабела.

— Если можно, пусть к нам зайдет кто-нибудь из врачей, — попросил Макаренко.

Сестра обещала передать его просьбу. Через несколько минут к нам пришел молодой врач, один из ассистентов Барабаша.

Немного подробнее он повторил нам то, что мы уже слышали от сестры, и объяснил, что состояние больной очень тяжелое, но безнадежным его считать нельзя. Организм больной, поддерживаемый разными средствами, может пересилить грозную опасность. Что касается самой болезни, препарат, введенный в кровь, действует очень сильно и, без сомнения, влияет на раковую опухоль благоприятно. В этом медики уже убедились.

Снова мы с Ярославом остались вдвоем. Никто из нас не нарушал молчания. Мы только пристально наблюдали через открытую дверь за коридором. Ярослав встал и начал ходить из угла в угол, стараясь унять волнение.

Так прошло по крайней мере полтора часа. Никто к нам не входил. В коридоре царила тишина. Быстро надвигались сумерки.

Когда уже совсем стемнело, Ярослав снова попросил дежурную сестру позвать кого-нибудь из врачей. На этот раз к нам вышел Барабаш. Он выглядел усталым, но в глазах его светились уверенность и радость. Вслед за ним из операционной начали выходить и другие врачи. Они шли неторопливо, обмениваясь мнениями, и это вселяло надежду, что операция закончилась благополучно.

— Она спасена? — бросился навстречу Барабашу Макаренко.

— Надеюсь, — ответил врач, — хотя окончательно утверждать еще не могу.

— Расскажите, в каком она состоянии, — попросил я.

— Мы, врачи, еще тревожимся за судьбу больной, но верим, что все закончится хорошо.

— Как она себя чувствует?

— До сих пор без сознания. Сказать, что кризис миновал целиком, не могу, но сердце, хоть и очень слабо, работает самостоятельно.

— Когда же вы будете уверены? — вырвалось у Ярослава.

Доктор потер ладонью лоб и тихо ответил:

— Для этого нужно дня два-три. Вообще результаты операции следует признать удовлетворительными. Мы еще будем систематически вводить в организм препарат, но он уже не будет действовать так сильно, как вначале.

— К Лиде можно войти? — спросил Ярослав.

— Она без сознания. Войдите. Только не нужно к ней приближаться. Будем осторожны.

Получив разрешение, Ярослав надел халат. Я хотел сопровождать его, но в это время мне подали телеграмму. Черняк вызывал меня в Москву. Очевидно, кто-то известил его о моем пребывании в санатории.

Когда Макаренко вернулся и узнал об этом, он словно очнулся, стряхнул с себя овладевшую им задумчивость и сказал, что поедет вместе со мной.

— Срок моего отпуска заканчивается завтра в одиннадцать часов утра, — сказал он.

Мы выехали из «Соснового» поздно ночью. За руль сел Макаренко. Нас провожал Барабаш.

Находясь в обществе Ярослава Макаренко, я, разумеется, не мог не вспомнить о его работе на строительстве Глубинного пути, а также о секрете, который открыл нам Самборский.

В санатории, целиком поглощенный совершавшимися там событиями, я не думал об этом. Но теперь в моей голове один за другим возникали всё новые вопросы. Ведь я до сих пор не знал главного: как Макаренко добился такой необыкновенной скорости движения подземных поездов, не знал, в чем заключалась «макаренковская» система, вокруг которой шло столько споров во время строительства.

— Ярослав Васильевич, — обратился я к нему, — я узнал, что скорость поездов на Глубинном пути будет совершенно необычайная, что заслуга этого изобретения принадлежит вам.

— Ну и что же? — неохотно откликнулся Макаренко. Очевидно, ему не хотелось отвлекаться от своих мыслей.

— Мне, свидетелю всех событий и борьбы между вами и другими инженерами, очень хочется знать, как вы добились таких исключительных результатов. Ведь это не секрет?

— Нет, теперь уже не секрет. Просто мы выкачали из туннеля воздух. Там почти абсолютная пустота, и поезда, не встречая сопротивления воздуха, мчатся со скоростью около тысячи километров в час.

Какое на редкость простое объяснение! Я оказался на положении мудреца из известной басни, который никак не мог открыть обыкновенный ларчик.

Суть так называемой «макаренковской» системы в том и заключалась, что в туннеле создавался вакуум. Для этого и нужно было герметизировать весь Глубинный путь. Огромное воздушно-вентиляционное хозяйство предназначалось именно для выкачивания воздуха. Авиация давно достигла бы таких же скоростей, если бы не сопротивление воздуха — препятствие, которое очень трудно преодолеть. Чтобы избежать это препятствие, конструкторы самолетов работают над созданием стратосферной авиации. А Макаренко решение проблемы сверхскорости искал под землей…

7. СМОТРИТЕЛЬ ПОДЗЕМНОГО САДА

Утром в половине седьмого Макаренко распрощался со мной. Он спешил выехать в Иркутск, где находилось Центральное управление Глубинного пути.

Я отправился к Черняку и рассказал ему о своей поездке в «Сосновое», о состоянии Лиды, об опасной операции. Выслушав меня, Антон Павлович грустно покачал головой. Но тут же перешел к делу.

— В ближайшее время мы сможем опубликовать в прессе некоторые сведения о значении Глубинного пути, — сказал он. — Вы должны поездить по подземной дороге, посмотреть на нее глазами корреспондента и подготовить материал для наших газет.

— Когда я должен выехать?

— Сегодня же. Поезжайте с остановкой в Глубочайшей. Кстати, на этой станции увидите нашего старика — Аркадия Михайловича.

Поезд двинулся медленно, без малейшего толчка. Проводник попросил меня пройти на свое место.

Специальный прибор на стенке вагона показывал скорость движения поезда. Когда стрелка приблизилась к тысяче, я удивился: ничто не свидетельствовало о такой невероятной скорости. Правда, немного трясло и что-то гудело, но все это почти не отличалось от звуков, сопровождавших движение обычного скорого поезда.

Следя за количеством пройденных километров, пассажиры могли рассчитать, к какому городу мы приближаемся. Немало людей вышли у Иркутска, где пересели на поезд, идущий в сторону от главного пути — на юг. Когда наш поезд промчался мимо Байкала, я перешел в последний вагон, чтобы остаться в Глубочайшей.

В мои планы входило пробыть здесь некоторое время и ознакомиться с работой коллектива сотрудников станции. Зная, что здесь работает Аркадий Михайлович Довгалюк, я хотел было поискать его. Но какова же была моя радость, когда я вдруг увидел его на платформе вокзала! Профессор ждал электродрезину, чтобы ехать на плантации Верхнего озера.

Старик обнял меня и начал расспрашивать о поездке, о друзьях, о событиях. Пришлось рассказать ему о своих приключениях последних дней, о встречах с Шелемехой, Черняком, Макаренко, Барабашем и Лидой. Здоровье Лиды очень волновало старика, и он долго расспрашивал меня о моем свидании с ней и об операции.

Ответив на все вопросы Аркадия Михайловича, я, в свою очередь, поинтересовался его жизнью и работой в последнее время. Мне еще раз хотелось посмотреть подземные сады, и я сказал об этом профессору. Аркадий Михайлович охотно согласился взять меня с собой на Верхнее озеро, известил об этом диспетчера и попросил поскорее прислать электродрезину. Скоро мы двинулись в путь. Девушка-шофер уверенно вела машину по лабиринту подземных переходов, соединявших вокзал с Верхним озером. Через некоторое время мы проехали железные ворота и очутились на территории «лесничества».

Особых изменений за то время, что меня здесь не было, не произошло, но большинство растений, особенно цветы и травы, очень выросли.

Нас встретили «лесничие», как профессор называл своих помощников. Все это были люди, мне незнакомые.

— А где Черепашкин? — спросил Аркадий Михайлович.

— Куда-то девался. Его уже нет несколько часов. Сказал, что пойдет просить, чтобы усилили вентиляцию. Вообще в последнее время он здесь почти не бывает. Заглянет на часок и снова едет наверх, — рассказал один из сотрудников.

Черепашкин был в команде Аркадия Михайловича за старшего.

Воздух на плантации действительно был не таким, как во время нашего прихода сюда с Саклатвалой. Тогда он поражал свежестью и ароматом цветов. Теперь, хотя запах цветов был достаточно силен, ни легкости, ни приятной свежести не ощущалось.

Профессор посмотрел на приборы, показывающие химический состав воздуха, и убедился, что кислорода в нем значительно меньше нормы. Совсем плохо было с влажностью.

Качество воздуха в этом секторе туннеля зависело от вентиляционного хозяйства.

— Не дают воздуха сколько необходимо, — объяснил Аркадий Михайлович.

— Скажите Кротову. Он здесь?

— Здесь. Я уже жаловался ему, — говорил профессор, — но сам он ничего не может сделать. Нужно специальное разрешение Саклатвалы.

— И никого другого?

— Ну, Макаренко или Самборского. Кстати, Самборский инспектирует здесь электрическое хозяйство.

— Тем лучше. Значит, можно обратиться непосредственно к нему.

Мы нашли Самборского в управлении сектора в одном из помещений подземного вокзала.

— Очень рад вас видеть! — приветливо сказал инженер.

Аркадий Михайлович сразу же перешел к делу.

— С вентиляцией трудновато, — пояснил инженер, когда Аркадий Михайлович кончил говорить. — Все внимание сосредоточено теперь на работе помп. Мы должны следить, чтобы в туннеле не оставалось даже самой малости воздуха. От этого зависит скорость наших поездов. Но я думаю, что на вашем участке вентиляцию все-таки можно улучшить. Сейчас отдам распоряжение.

— Очень благодарен, — сказал Аркадий Михайлович.

— Вы извините, мне пора наверх, — проговорил Самборский. — Там меня ждет Кротов. Вашей просьбы, Аркадий Михайлович, я не забуду. Будьте здоровы!

— Позвольте и мне вместе с вами, — попросил я. — Мне хотелось бы повидать Кротова.

— Пожалуйста, — охотно согласился Самборский.

Мы проводили профессора до дрезины и вдвоем отправились к подъемному пункту. По дороге Самборский вдруг остановился и сказал мне:

— Послушайте, как гудит стена.

Я прижался ухом к стене. Она немного вибрировала. Я услышал глухой шум. Это за стеной в туннеле проносились электропоезда.

Глубинный путь работал на полную мощность. Он был наглядным примером силы, уверенности и точности технической мысли советских людей.

8. АВАРИЯ

Самборский шел очень быстро, и я, хотя был значительно выше его и ступал шире, едва поспевал за ним. Маленький инженер всегда отличался необыкновенной подвижностью.

— Вы надолго к нам? — спросил он меня.

Я коротко рассказал ему о своих задачах. Ведь Самборский во многом мог помочь мне.

— Давайте, в таком случае, пройдемся с вами по главным пунктам нашей магистрали, — сказал инженер. — Я сейчас инспектирую туннель, чтобы узнать, можно ли увеличить подачу энергии на все линии Глубинного пути.

— Буду очень рад, если вы возьмете меня с собой, — ответил я.

Мы приблизились к подъемному пункту и вошли в лифт. Устройство кабины явилось для меня новостью. В ней могло поместиться человек пятьдесят. Кабина была оборудована откидными стульями и сетками для ручного багажа. В одном из углов стоял шкафчик с надписью: «Аварийный запас». В нем имелись продукты и вода на случай, если бы лифт вдруг остановился на полдороге и людям пришлось бы в нем пробыть некоторое время.

— Разве случалось что-либо подобное? — спросил я у Самборского, указывая на шкафчик.

— Нет, — ответил он. — У нас не может быть таких аварий. Этот шкаф мы поставили сюда с расчетом на невероятный случай.

Мы вышли на дневной свет.

Кротов работал теперь наверху, и мне хотелось поговорить с ним о насосах, выкачивающих из туннеля воздух. Хотя воздуха в туннель просачивалось совсем мало, все-таки он влиял на скорость поездов и немного тормозил их. Вот почему хорошо налаженное воздушное хозяйство имело для Глубинного пути исключительное значение.

В последнее время из-за усиленного движения поездов воздуха в туннеле стало больше. Чтобы выкачивать его, энергетики уменьшили подачу энергии всем другим службам, в том числе и вентиляционной. Отразилось это и на плантациях профессора Довгалюка.

Выйдя из лифта, мы узнали, что Кротов осматривает сейчас одну из вентиляционных шахт. Шахта находилась недалеко, и пройтись по земной поверхности, да еще в такой чудесный день, было очень приятно.

Я посмотрел на Высокую беседку. Так никто и не собрался ее достроить. Вершины горного хребта, где чуть заметной полоской виднелся водопад Учан-Чан, напомнили мне о недавнем прошлом, о приятной прогулке вместе с Ярославом и Лидой.

Недалеко от станции находились огромные горловины вентиляционных шахт. По одним из них воздух поступал под землю, по другим выходил из туннеля на поверхность. Горловины были так удачно замаскированы, что их можно было увидеть только вблизи.

Мы направились к этим горловинам. Стоял ясный день. В ближайшем леске щебетали птицы. Около леска виднелся небольшой поселок.

Мы прошли уже половину дороги от подъемной станции до вентиляционных горловин, как вдруг бешеный порыв ветра сильно толкнул меня и повалил на землю.

Послышались шум и свист. Вокруг сразу полегла трава.

Я хотел подняться, но едва поднимал голову, как сильный ветер снова прижимал меня к земле.

Самборский упал рядом со мной и тоже безуспешно старался подняться. Я видел его удивленное и немного испуганное лицо.

Мелькнула мысль, что это неожиданный смерч. Сердце сжалось от страха. Немного подняв голову и посмотрев вокруг, я успел заметить, как втянуло в горловину вентиляционной шахты стаю каких-то птичек. Со стороны леска и поселка послышался странный гул. Я посмотрел туда и увидел, что лесок лег, словно высокая трава в поле во время бури. В воздухе носились ветки и листья. Вдруг с грохотом повалились трубы вентиляционной шахты, и их обломки поглотила горловина.

Прошло несколько минут, и все стихло.

Самборский вскочил на ноги. Я сделал то же самое и увидел, что навстречу нам, вытирая ладонью окровавленную голову, бежит Кротов.

— Что случилось? — бросился к нему Самборский. — Вы ранены?

— Авария! — крикнул Кротов. — В туннель прорвался воздух!

— Немедленно радируйте в Иркутск, — приказал Самборский. — Сейчас вызываю санитарную и спасательную службы.

Он побежал к подъемной станции. Кротов и я поспешили за ним.

На вокзале, через который прошел весь прорвавшийся в туннель воздух, мы увидели несколько десятков раненых людей. Здание было во многих местах довольно сильно повреждено.

Значительно хуже обстояло дело в туннеле. Весь Глубинный путь делился на секторы. Автоматические шлюзы-заслонки с помощью могучих механизмов молниеносно поднимались и опускались, пропуская поезда. В этом районе участок между шлюзами-заслонками занимал почти полторы тысячи километров. Это составляло около двухсот миллионов кубометров пустоты. Воздух могучим потоком ринулся в подземелье, и первые поезда, встретившиеся на его пути, так резко затормозили, что передние вагоны с грохотом разбивались один о другой. Из диспетчерских пунктов службы движения сообщили, что серьезные аварии со значительным количеством человеческих жертв потерпели не менее десяти поездов.

Из соседних подземных вокзалов в район катастрофы срочно выехали работники санитарной службы. Несколько часов отняли расчистка путей и перевод поврежденных поездов на запасные колеи.

Я позвонил на Верхнее озеро и попросил к телефону Аркадия Михайловича. Его там не оказалось. Куда же девался профессор Довгалюк? Раз он не вернулся на плантацию, значит, авария застала его в помещении подземного вокзала или по дороге на Верхнее озеро. К сожалению, мне никто не мог помочь в розысках — все были заняты ликвидацией последствий катастрофы. Я прошел несколько километров по путям до подземных плантаций, но Аркадия Михайловича нигде не нашел. Напрасны были и мои расспросы. Никто не знал, где он.

Я вернулся на подземный вокзал и присоединился к Самборскому. Он осматривал разрушенную взрывом перегородку между вентиляционной шахтой и туннелем и давал указания, как ее восстановить и замуровать.

— Но как могла она здесь проломиться? — удивлялся инженер. — Неужели…

— Что — неужели? — спросил я его.

Он не ответил. У меня мелькнула мысль: «Неужели диверсия?»

— Вот еще один пострадавший, — сказал вдруг Самборский, указывая на неподвижное тело, лежащее в зеленой канавке.

Мы торопливо подошли. Я наклонился и узнал профессора Довгалюка.

— Неужели мертв? — с волнением спросил инженер. — Аркадий Михайлович! — позвал он.

Профессор открыл глаза, узнал Самборского и хрипло прошептал:

— Задержите Черепашкина… он виновник… аварии…

Ботаник снова потерял сознание. Мы подняли его на руки и осторожно понесли в кабинет начальника подземного вокзала. Немедленно вызвали врача, и тот, осмотрев старика, сказал, что ничего страшного нет.

— Он получил ушибы, когда падал. Через несколько минут он очнется.

Тем временем начались розыски Черепашкина. Я остался возле Аркадия Михайловича, ожидая, пока его приведут в чувство. Мои мысли были заняты Черепашкиным. Зачем понадобилось ему причинять Глубинному пути такие повреждения? Может быть, бывший управдом сошел с ума?

Врач сказал правду: профессор Довгалюк быстро очнулся и смог рассказать о том, что с ним случилось.

Распрощавшись с нами несколько часов назад, профессор вспомнил, что ему нужно взять семена, и, прежде чем ехать на плантацию, решил зайти в камеру хранения багажа. Обратно он шел мимо незаконченных мастерских, отделявшихся от герметизированного туннеля только стеной. Вдруг он заметил, что из-за выступа стены выскочил и быстрыми шагами направился в глубину подземелья человек. Профессор внимательно присмотрелся и узнал смотрителя подземного сада.

— Черепашкин! — крикнул он.

Но тот, не оглядываясь, бросился бежать. Аркадий Михайлович крикнул еще несколько раз и поспешил вслед беглецу. Черепашкин не останавливался. Встревоженный странным поведением смотрителя, профессор еще прибавил шагу. Но расстояние между ним и Черепашкиным все увеличивалось, так как Черепашкин бежал что было сил. Вдруг Черепашкин бросился в поросшую травой канаву. Теперь профессор быстро приближался к нему. Но только он подошел к канаве, позади прогремел взрыв, и профессор почувствовал, как невидимая сила бросила его на землю.

Больше он ничего не помнил.

Во время рассказа старика вернулся Самборский.

— Ваш Черепашкин, Аркадий Михайлович, исчез неведомо куда. Нигде ни следа… Но я уже связался с Иркутском и уведомил начальника охраны Глубинного пути. Томазяну следует знать о случившемся.

— Томазяну? — удивленно спросил я. — Почему Томазяну?

— Он ведь наш начальник охраны.

Это было для меня новостью.

9. ШАПКА ЧЕРЕПАШКИНА

Томазян действительно получил новое назначение. Его перевели сюда из прокуратуры и назначили начальником охраны подземного пути. Это назначение свидетельствовало о доверии к следователю и возлагало на него огромную ответственность.

От Томазяна я узнал, что тяжело ранен Макаренко, который во время аварии находился в поезде.

Бывший следователь понимал, что, если в туннеле еще оставались враги, значит, дело Догадова было недостаточно расследовано, понимал, что означает новая катастрофа на Глубинном пути и где таятся ее причины.

— Вот оно то, что скрыл от нас Догадов, — сказал мне Томазян, когда я встретил его на аэродроме.

Он прилетел ночью, немедленно осмотрел места, где воздух прорвался в туннель, выслушал сообщения инженеров и рабочих. Самборский рассказал ему о происшествии с профессором Довгалюком. Томазян заехал в больницу, где лежал Аркадий Михайлович, но ничего нового не узнал.

Томазян вернулся в туннель и распорядился усилить розыски Черепашкина. Но смотритель подземного сада словно испарился. И, только когда слух о Черепашкине разнесся по всему участку, к Томазяну прибежал один из лифтеров и сказал, что совсем недавно поднял смотрителя на поверхность. Томазян с досады кусал ногти. Он упрекал себя в том, что в свое время «прошляпил» Черепашкина, не уделил достаточного внимания одной мелочи, а именно: разнобою в показаниях Черепашкина и Догадова. Первый уверял, что Догадов оставил его, а второй — что Черепашкин сам убежал. Томазян поверил Черепашкину… Маленький чудаковатый управдом не возбудил в нем особых подозрений.

Впрочем, сейчас особенно раздумывать не приходилось. Черепашкин был где-то поблизости, необходимо было во что бы то ни стало разыскать его и задержать. Далеко убежать он не мог: единственная дорога из поселка шахты Глубочайшая бдительно охранялась, и на ней проверяли каждого проезжего и прохожего. Под таким же контролем находился и аэродром.

План Томазяна был очень прост. Поисковые группы должны были пройти во всех направлениях, заглянуть под каждый кустик, за каждый камень, остановить каждого прохожего и, если возникнет хоть малейшее сомнение, проверить, кто он такой. В поисках приняли участие почти все жители этого района.

Со мной отправились несколько юношей — учеников старших классов местной школы. Мы пошли по направлению к Учан-Чану. Вместе со своими помощниками я собирался осмотреть дорогу до самого водопада.

Но долго ходить нам не пришлось. Когда мы очутились за Высокой беседкой, один из мальчиков заметил на маленьком холме одинокую фигуру человека. Я воспользовался своим биноклем и, хотя ничего не смог как следует разглядеть, почувствовал, что это должен быть Черепашкин.

Человек вел себя немного странно. Он сидел неподвижно, спиной к нам и держал в руках что-то похожее на шапку.

Мы растянулись цепью, намереваясь окружить неизвестного. Шагов за сто пятьдесят я вышел немного вперед и пополз по земле.

Вдруг неизвестный оглянулся, заметил нас и вскочил на ноги.

Да, это был Черепашкин.

Он бросился с холма как раз туда, куда мои ребята еще не успели дойти.

— Держите, держите! — закричали все и что было сил кинулись за беглецом.

Но он успел сбежать с холма и исчез в ближайшем овраге.

Несколько юношей опередили меня. Они не сбежали, а прямо-таки скатились вслед за Черепашкиным. Но самым удивительным было то, что Черепашкнн теперь спокойно сидел за крутой скалой на камне, словно и не убегал.

Когда я подоспел туда, Черепашкин с глуповатым видом спрашивал у ребят:

— Что случилось?

Мы задержали его и уже хотели вести к Томазяну, как вдруг я заметил, что Черепашкин без шапки. Я приказал ребятам разыскать ее. Внимательно осмотрев дорогу, по которой он убегал от нас, мы наконец нашли шапку. На ней сверху имелось какое-то странное приспособление, а внутри — наушники для радио. На мои вопросы Черепашкин отвечать не захотел и заявил, что видит эту шапку впервые.

Дурачком прикидывался Черепашкин и тогда, когда мы очутились перед Томазяном. Черепашкин уверял, что о шапке ничего не знает.

Я надел ее себе на голову и прислушался. В наушниках было тихо. Но, еще раз осмотрев шапку, я заметил на ней что-то похожее на маленькую антенну. И лишь только я поднял эту антенну на несколько сантиметров, как в наушниках что-то застрекотало. Я отчетливо слышал точки и тире азбуки Морзе, но понять ничего не мог.