Онлайн чтение книги

Крылья в кармане

«ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО НАДО ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ…»

Думаю, на всем пространстве бывшего Советского Союза, да и за его пределами — в Израиле или в Америке, где много наших соотечественников, — теперь не осталось человека, знающего имя писателя и драматурга Дмитрия Урина и читавшего его произведения. А ведь начало его литературной деятельности, пришедшееся на 20-е годы прошлого века, было блестящим и многообещающим. Ему было всего шестнадцать лет, когда он начал работать в киевских газетах как репортер. В семнадцать он уже написал несколько талантливых рассказов. В девятнадцать — получил широкую известность, когда в Ленинграде была напечатана его повесть «Шпана». В двадцать с небольшим он написал пьесу «Разрушение», которая с успехом шла на сцене Киевского драматического театра. Дмитрия Урина высоко оценивал Исаак Бабель, он печатался в московских журналах, ему заказывали пьесы МХТ 2 и театр им. Вахтангова… Но в двадцать восемь лет он умер от неизлечимой сердечной болезни и был забыт всеми, кроме горстки своих друзей, которых теперь тоже давно нет в живых.

Мой отец, Юлий Адольфович Бер, был одним из них. Он знал Митю Урина со времен своей студенческой молодости, которая прошла в Киеве. Для Юлия Бера эти годы были счастливыми. В Киеве, как и по всей стране, в начале и середине 1920-х годов еще существовали компании творческой молодежи. Юлий входил в компанию «Чипистан», что расшифровывалось как «чижий-пыжий стан». Компания объединяла молодежь, увлеченную литературой, поэзией, музыкой, театром. Среди них был известный впоследствии киевский поэт Исаак Золотаревский, будущий композитор Евгений Жарковский, будущий писатель Рафаил Скоморовский, бывал в компании Алексей Каплер. Митя Урин — писатель, журналист, драматург, человек необычайно одаренный, остроумный и обаятельный — был гордостью компании.

Помню, отца очень мучило, что никто из друзей Дмитрия Урина, свидетелей необычайно раннего и яркого, но короткого расцвета его творчества, ничего не сделал для его памяти, несмотря на то, что Урин оставил своего рода духовное завещание.

Отец был историком, архивистом. Вскоре после его кончины в сентябре 1990 года я пыталась разобрать бумаги, оставленные им в страшном беспорядке, и обнаружила отдельную папку с материалами, касающимися Мити Урина. Времена тогда были трудные, в стране все рушилось, приходилось думать лишь о том, как выжить, поэтому я отложила эту папку «в долгий ящик», почти забыв о ее существовании.

Вновь я вспомнила о ней при очередной попытке разобрать архив отца в 2005 году. На этот раз я отнеслась к содержимому папки более внимательно и обнаружила духовное завещание Мити Урина. Написанное красными чернилами на плотном листе бумаги, оно было вложено в маленький самодельный конверт с надписью: «Этот конверт прошу вскрыть через день после моей смерти. Дм. Урин». С трепетом открыв конверт, я прочла следующее:

Город Киев, 19 апреля 1934 года

Завещание

Ввиду того, что за последнее время участились мои сердечные припадки, и участилось вместе с ними отношение мое к смерти, как к явлению, уже коснувшемуся меня, я нахожу в себе достаточно сил и спокойствия для того, чтобы просить выполнить после моей смерти следующее:

а) Собрать все мои сочинения, как напечатанные, так и ненапечатанные, и запаковать их в конверт № 1.

б) Все ненапечатанные вещи постараться напечатать, а пьесы постараться поставить.

в) Ввиду того, что я всю жизнь прятал все получаемые мной письма, афиши, записки и т. д. — прошу, собрав их (это очень легко и просто), запаковать их в пакет № 2.

г) Пакеты № 1 и № 2 передать какой-нибудь организации, где они могли бы храниться до тех пор, пока кому-нибудь не станет интересно их содержимое с точки зрения исторической.

(Клянусь, что я просил бы о том же, не будь я писателем! Я рос, формировался, влюблялся, ездил по городам в эпоху, отмеченную великими событиями. Не может быть, чтобы тени этих событий, их отзвуки так или иначе не отразились на этих бумажках. А если где и не отразилось, так ведь и это интересно.

Впервые я целовался в Екатеринославе в 1919 году на трамвайной скамейке. В пяти шагах от нас лежал труп подметками к нам. Во множестве бумажек будущий сочинитель исторического романа найдет поцелуи под датами значительными, как труп. Ему это будет полезно, чтоб выяснить, что события никого из нас не лишали молодости, как можно подумать, читая схематичные наши печатные материалы. Ощущая разверзшуюся прекрасную ясность мира, мы жили запутанно и вкусно).

д) Чтоб собрать эти пакеты и передать их в приличное место, чтоб напечатать все возможное из оставшихся рукописей, я, так сказать, назначаю комиссию близких мне людей — или людей, ранее находившихся в этом звании. (Я назначаю, а кто откажется — тому веселее жить без чужих забот, а если все откажутся… в это не верю.)

В Киеве

1) Френкель Лазарь Самойлович — режиссер

2) Шварцман Моисей Осипович — юрист

3) Скоморовский Рафаил Соломонович — писатель

4) Алей (Шмуклер) Федор Семенович

5) Моя жена (Урина Суламифь Моисеевна. — Н. М.)

В Москве

1) Черняк Яков Захарович — критик-исследователь

2) Урин Давид Исаакович — мой брат

3) Бер Юлий Адольфович — журналист, историк

В Ленинграде

1) Моя сестра — Мария Исааковна Покрас

2) Кучеров Анатолий Яковлевич — писатель

Председательствовать прошу Рафу Скоморовского. Если обойдешься с меньшими «массами» — валяй!

е) Все мои деньги, вещи, возможные авторские и прочие доходы завещаю жене моей и сестре, Марии Исааковне Покрас, пополам с тем, чтобы они обеспечили мою просьбу, изложенную выше.

Всех целую!

Стройте социализм, выпрыгивайте из личных масштабов!

Не поминайте лихом.

Дм. Урин.

Помимо завещания, в папке были:

— воспоминания моего отца, Ю. А. Бера, о Дмитрии Урине, написанные в 1970-е годы;

— список произведений Д. Э. Урина и биографическая справка, составленные Ю. А. Бером;

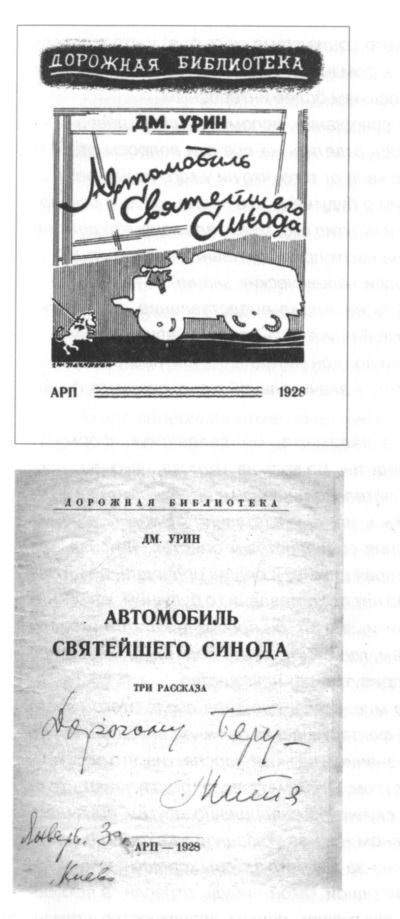

— пять тоненьких книжек с изданными произведениями Урина;

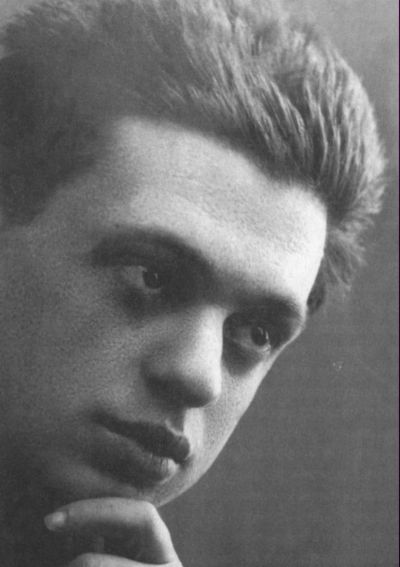

— 2 фотографии Дмитрия Урина;

— неоконченная рукопись какой-то повести;

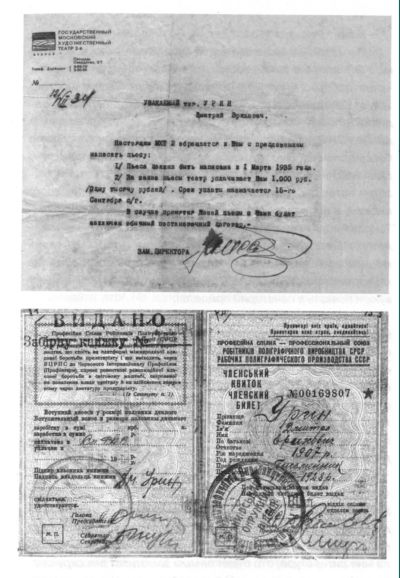

— письмо Урину на бланке МХТ 2 с предложением написать пьесу.

Изучив эти материалы, я сделала для себя открытие: Дмитрий Урин был писателем большого и своеобразного дарования. Его рассказы, в которых острая наблюдательность исследователя, препарирующего реальность, сочетается с отстраненным взглядом мудреца и провидца, смешное соседствует с трагическим, а злободневное обретает вневременные черты, показались мне удивительными и очень современными. Проживи Дмитрий Урин дольше — возможно, он встал бы в один ряде Бабелем, Олешей, Булгаковым, Платоновым. Я поняла, что мой отец не напрасно ценил его столь высоко.

Он, правда, называл Урина «комсомольским писателем», возможно рассчитывая, что такой идеологический «ярлык» поможет добиться публикации его произведений. Думаю, нельзя согласиться с таким определением. Комсомольцы, как и другие типы того времени, встречаются на страницах его книг, но без всякого романтического ореола: «Шпана», «Разрушение» — это о них. С большой степенью вероятности можно предположить: если бы Дмитрий Урин не умер в 1934 году, он вряд ли пережил бы времена террора.

Я почувствовала, что должна осуществить то, что не удалось моему отцу, — открыть моим современникам имя Дмитрия Урина, писателя, рано ушедшего из жизни, но успевшего очень по-своему, под непривычным углом зрения, отразить события 1920-х годов, свидетелем и участником которых он был.

Но прежде чем представить произведения Дмитрия Урина читателям, необходимо рассказать о нем самом. Что за человек был Дмитрий Урин? Что привело его в литературу? Как он приобрел свой ранний опыт, позволивший ему в юном возрасте писать такие зрелые и своеобразные вещи? Что еще им написано, кроме того, что вошло в пять тоненьких книжек, найденных мной в папином архиве?

Кое-что о Дмитрии Урине можно узнать из воспоминаний моего отца, которые я привожу в небольшом сокращении.

Он очень рано вошел в литературу. Его первые фельетоны в газетах, главным образом киевских, были напечатаны, когда ему не исполнилось и 18-ти лет. А через десять лет, в декабре 1934 года он умер. Но за эти десять лет Дмитрий Урин стал довольно известным писателем.

Двадцатилетним юношей он прославился на всю страну, когда в издательстве «Прибой» вышла его повесть «Шпана». Он писал произведения в разных жанрах: газетные фельетоны и детские книжки, рассказы и повести, стихи и пьесы. Все они были посвящены современной жизни. В них нашли отражение и события Гражданской войны на Украине, и послевоенная жизнь 20-х, 30-х годов, но больше всего Дмитрия Урина интересовал человек во всех его проявлениях.

Я познакомился с ним случайно, на собрании киевского литературного кружка «Вагранка», которым он руководил. Было это зимой 1924-го, 1925-го годов. Меня поразила глубина понимания им внутреннего мира юных писателей. Каждое из написанных ими произведений он обсуждал так заинтересованно, словно сам участвовал в его создании. При этом он никогда не демонстрировал своего превосходства, был прост и доступен.

Мы с Уриным подружились. Виделись мы часто, почти ежедневно. Я тогда был студентом исторического факультета Киевского университета. Благодаря Урину я познакомился с некоторыми крупными писателями и литературными деятелями. Так, однажды, я застал у него И. Э. Бабеля. Урин читал ему свои рассказы, в частности, «Две подковы». При мне у них зашел разговор о рассказе «Клавдия». И. Э. Бабель уже знал Урина по повести «Шпана» и его рассказам.

Впоследствии, работая как историк-исследователь в архиве ЦГАЛИ, в фонде В. П. Полонского я нашел письмо И. Э. Бабеля к В. П. Полонскому от 16 октября 1928 года из Киева. Бабель писал: «Дорогой Вячеслав Павлович! Приехал только вчера, и уже сегодня молодой здешний писатель Дмитрий Урин прочитал мне свои рассказы. Мне кажется, что это настоящий писатель, и я просил его, когда он приедет в Москву (а приедет он через три-четыре дня) обратиться к Вам: похоже на то, что надо запомнить эту фамилию. Она может засиять хорошим блеском <…>

Любящий Вас И. Бабель».

Исаак Бабель. 1920-е годы

Урин считал Бабеля своим «литературным отцом».

Встречал я у Дмитрия Урина и С. Марголина, который, как мне помнится, был тогда заведующим литературной частью театра им. Вахтангова. У них шел разговор о новой пьесе, которую Урин писал по заказу этого театра. Кажется, она называлась «Союз матерей» и была посвящена взаимоотношению разных поколений. Вновь я услышал об этой пьесе позже, в 1934 году, когда Урин лежал в московской больнице. Он просил меня сходить к Б. Е. Захаве, который в то время был одним из руководителей театра Вахтангова, и узнать о судьбе пьесы — он ее переделывал по указанию театра. Б. Е. Захава сказал мне, что пьеса эта стоит на очереди, театр еще не приступил к ее постановке, но намеревается это сделать в ближайшем будущем.

В начале 1930-х годов, в Москве, мы бывали вместе с Уриным у известного литературоведа Я. 3. Черняка. Там было интересно: обсуждались литературные проблемы, Урин читал свои новые вещи, Я. 3. Черняк рассказывал о своем исследовании «Спор об Огаревском наследстве», которое в то время готовил к печати. К этому времени Урин стал печататься в московских журналах, в частности, в журнале «Красная новь». Через Урина я познакомился с писателями К. Я. Финном и Л. И. Славиным. К Урину, несмотря на его молодость, все относились по-дружески, с большим уважением, чувствуя в нем равного, а не начинающего писателя.

Митя был очень добрым и чистым человеком. Людей привлекал его ум — он многое понимал и мог объяснить — из-за этого он казался иногда взрослее и серьезнее нас, хотя был моложе по возрасту. Но он никогда не превращался в «молодого старика», он охотно дурачился, сочинял шуточные стихи, принимал участие во всех затеях и розыгрышах нашей киевской компании.

У Мити Урина была врожденная болезнь сердца. Приступы становились все чаще. Впоследствии я понял — он знал, что жить ему осталось недолго. Его чудесные серые глаза, которые всегда с большим интересом, вниманием, веселостью смотрели на мир, на людей, становились все грустнее. Последний раз я видел его в Кремлевской больнице за день до его смерти. В своем последнем стихотворении он писал: «…Какой тут низкий потолок, как трудно с смертью примириться…»

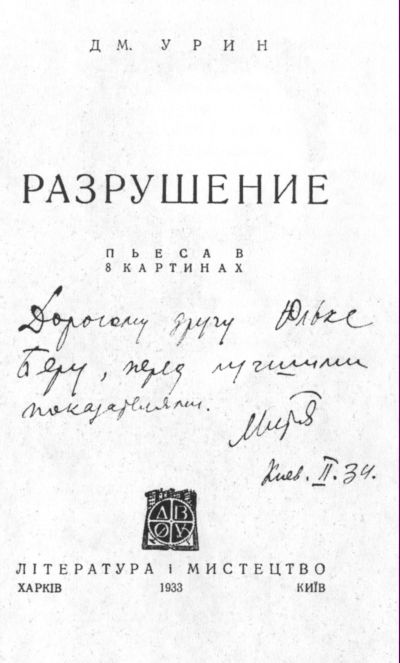

Экземпляр книги Дм. Урина с дарственной подписью автора Ю. Беру.

Когда Мити не стало, я узнал, что за 8 месяцев до смерти, 19 апреля 1934 года, он составил завещание, где в числе других назвал и меня — мы должны были позаботиться о его литературном наследстве. Но за все эти годы никто из нас — а названо было 10 имен — ничего не сделал для его памяти. А сейчас все «наследники», кроме меня, кажется, уже ушли из жизни. Я чувствую, что должен что-то сделать, чтобы сохранить имя Урина среди тех писателей, которые в далекие 1920-е, 1930-е годы зачинали советскую литературу. Но что я могу? Только написать эти короткие воспоминания.

Через два дня после похорон Дмитрия Урина в Доме литераторов состоялся вечер, на котором выступали Л. И. Славин, К. Я. Финн, В. П. Полонский. Выступал и я, говорил о необходимости издания его произведений — меня поддержали. Но ничего издано так и не было. Справедливо ли это?

<1974>

Юлий Бер. 1929 год

Поначалу мне казалось, что источником сведений о Дмитрии Урине могли бы стать его рассказы, в большинстве которых герой наделен автобиографическими чертами. Повествование в них ведется от первого лица, а героя зовут, как и автора, Митей. Однако позже я поняла, что относить факты, описанные в рассказах, целиком к жизни Дмитрия Урина было бы неправильно — своеобразие его творческой манеры в том и состоит, что в реалистическую, хотя и несколько гротесковую ткань повествования порой вплетается вымысел.

Я направилась в РГАЛИ, где хранится архив Якова Захаровича Черняка — критика-исследователя, упомянутого Уриным в завещании. Там меня ожидало немало открытий: я обнаружила письма Урина к Я. 3. Черняку и к Л. И. Славину, автобиографию Дм. Урина, написанную им для вступления в Союз писателей, предисловие Я. 3. Черняка к так и не изданному сборнику произведений Урина, письмо Урина в издательство «ЗИФ» с проектом «газеты будущего» и прочее.

Комсомольский съезд в Киеве в начале 1920-х годов. Предположительно 6-й справа в третьем ряду (с газетой в руках) Дм. Урин, 5-й справа в 1-м ряду — младший брат Ю.А.Бера Лев Бер (будущий журналист).

Молодые киевские журналисты «рабкорманы». 1920-е годы. Справа — брат Ю. А. Бера Лев Бер.

Начну с автобиографии Дмитрия Урина, приложенной к его заявлению о приеме в ССП. Она проливает свет на некоторые факты его биографии, в частности на год и обстоятельства рождения.

Киев, 6 апреля 1934 года

Заявление о приеме в Союз Советских писателей

Прошу принять меня в Союз Советских Писателей. Сообщаю требуемые биографические и библиографические сведения.

Родился в 1905 году в Екатеринославе во время погрома. Тогда же мои родители удрали в Москву, где год и несколько месяцев спустя в феврале 1907 года зарегистрировали мое рождение.

Мой отец был закройщиком. Ему было больше 40 лет, когда я родился, но он, по моей памяти, многократно бросал свое ремесло и пускался в коммерцию, то есть занимался маклерством весьма неудачно. Учился я в Виленской гимназии П. И. Кагана (в середине войны она была эвакуирована в Екатеринослав). Значительную помощь мне оказывала старшая сестра, артистка Юрина. Занятия мои в гимназии кончились в 1919 году. Мое первое стихотворение было напечатано в 1920 году за подписью «тов. Митя» в подпольном комсомольском журнале «Молодой пролетарий».

Некоторое время я ездил с сестрой Юриной. Она работала в театре 1 — й Конной, 2-й Конной, а также в разных актерских коллективах. В 1921 году я служил в Малом театре ПУКВО реквизитором и учеником бутафора. Тогда же я занимался и посещал студию Общества Работников Художественного Слова (ОРХУС).

В 1923 году я напечатал в «Пролетарской Правде» ряд стихотворений и рассказ. В том же году я начал работать в комсомольской газете «Молодой пролетарий». Сначала зав. отделом «жизнь рабочей молодежи», потом заведующим редакцией. Это была заря рабкоровского движения. Мы организовывали первых «рабкорманов», как они тогда назывались.

Осенью 1923 года я начал учиться и работать в театре-студии. Это была сначала учебная организация, а потом театр. Ее организовали заведующий школой МХАТа К. И. Котлубай, артист И. П. Чужой и вахтанговцы Ф. Тепнер и В. Куза.

В 1929 году я жил и работал в Ленинграде (газета «Смена», издательство «Прибой»). Там вышла моя первая книга «Шпана». В течение нескольких лет руководил комсомольской литературной мастерской «Вагранка».

Много занимался газетной работой и разъезжал по газетным делам. В 1930 году был послан редакцией «Красная новь» и издательством «ЗИФ» с бригадой писателей на новостройки. Был на Сельмашстрое в Сталинграде, Челябинске, Свердловске, Магнитогорске, Златоусте, Нижнем и Ярославле.

Собирал под непосредственным руководством А. В. Луначарского научный материал для памфлета «Газета будущего». Работу эту еще закончу.

Писал и пишу для театра и кино. Болен тяжелой формой порока сердца.

Дмитрий Урин.

«Газету будущего» обнаружить мне пока не удалось, но главная идея этого памфлета изложена в письме Дмитрия Урина в издательство «ЗИФ». Его машинопись также хранится в архиве Я. 3. Черняка в РГАЛИ. Письмо это кажется мне замечательным не только по содержанию, но и по стилю изложения, сочетающему органичный юмор и глубину мысли — качества, в высшей степени характерные для творчества Урина.

Уважаемые товарищи! Я хочу настоящим письмом предложить Вашему издательству свою работу — новую беллетристическую попытку осветить будущее.

Общеизвестно, что все выпущенные на эту тему книги, так называемые научно-фантастические романы, приключенческие утопии и несмелые социологические предвидения скромных многосемейных писателей, несмотря на безусловную, в некоторых случаях, талантливость авторов, до нашего основного читателя не дошли, советского читателя не захватили. Пролетарская литература этой темы не касалась.

И вот получилось очень забавное и очень грустное явление. В эпоху, когда слова «грядущее» и «будущее» написаны на всех знаменах, беллетристика об этом самом «будущем» не зажигает ни одного желания, не вызывает ни одного направления мыслей. Все время эта беллетристика вращается в кругу открытий доктора Икс и любви инженера Игрека, изредка раскрывая социальные полотна с машинизированных животных, также похожих на человека, как балалайка на трактор.

Я не хотел бы здесь обижать писателей — почти все они мои старшие товарищи, многие из них — мои учителя. Будет очень досадно, если кто-то поймет начало моего письма таким образом, что вы, мол, дорогие писатели, не можете написать романа с будущим, а я могу. Ничего подобного — я тоже не могу. Для того именно я и начал писать об этом, чтобы доказать, что вовсе неслучайно о будущем у нас не пишут. За эту тему брались талантливые столичные специалисты и горячие провинциальные старатели. И те, и другие с одинаковым почти результатом. На этом яснее всего сказывается, как отстало литературное изобретательство от общего движения жизни — ведь то, что знает, но не может как следует рассказать любой идейный целеустремленный работник нашего времени, несоразмерно фантастичнее и выше того, что написано в фантастических романах самых передовых писателей. Какая показательная диспропорция! Беллетристические жанры стерлись, и устанавливать их для будущего — значит снижать наше представление о нем.

Вот я и предлагаю влить наши мысли об этом самом будущем в еще не скомпрометированную форму. Считаю необходимым рассказать здесь о том, как и почему возникла эта мысль. Еще в 1923 году в киевской комсомольской газете «Молодой пролетарий» был поднят вопрос об отсутствии у нас не только художественной литературы о социализме, но и даже сколько-нибудь художественных выпуклых представлений об этом нашем грядущем. По целому ряду причин вопрос этот не перенесли на страницы молодежной печати. Очередная боевая громокипящая кампания вскоре изъяла его из нашего сознания. Однако я заинтересовался вопросом. В тот момент меня заботила не литература о будущем, а выпуклость, четкость и разнообразность наших общих представлений о нем. Вот мы работаем, как же нам рисуется — для чего?

Прежде всего я проверил себя. Результаты получились малоутешительные. Несмотря на то, что я привык думать фактурно, даже абстрактные понятия перерабатывались в моем сознании в некие вещественные знаки и почти бытовые обстоятельства. Несмотря на всё это, будущее, в моем представлении, проявлялось неясно, как на засвеченной фотографической пластинке. Вместо трехмерных представлений возникали общие слова, фразы общественного пользования, определения, зазубренные конкретно, холодно, как спряжения неправильных глаголов. Сначала я подумал, что это я такой бездарный, а у других такие представления есть. Для того, чтобы убедиться в этом, я стал негласно собирать нечто вроде анкеты по этому поводу: «Представляете ли вы себе будущее? Как? Вот вы — в будущей комнате, за стенкой какие-то люди, восемь часов вечера. Расскажите, как вы себе представляете это, если у нас 1978 год?»

Не буду перечислять всех своих вопросов. Там были разумные и глупые, пытливые и смешные, наивные и ехидные. В то время я заведовал редакцией нашей газетки, общался с лучшими и худшими ребятами, заседал со стариками, дружил с опытными работниками, надоедал им, развлекал их. Мне нетрудно было собрать свою нелепую анкету среди самых разнообразных товарищей. Часть этих материалов я уже растерял, но хорошо помню общий результат, вернее общее впечатление от всех полученных мной ответов. Выпуклого представления о будущем не было. Были изумительные детали, были остроумнейшие замечания. У стариков случались расцветы выношенной долголетней мечты, у молодежи попадались минимальные требования, сравнения с «домом отдыха» и даже с больницей, но картины не было, я не мог составить ее хотя бы из кусков.

И очень хорошо! Только через 6 лет я понял, как бессмысленна была эта социологическая мозаика. Но результаты анкеты и тогда не расстроили меня. Состояние было бодрым, ответы бодрыми, и то, что на неразрисованном полотне наступающих лет не возникало определенной картины, вовсе не помешало работать и верить, что картина будет написана, и теми именно красками, которые создадут наши усилия. Разве художник всегда видит картину, которую должен нарисовать? Ведь чаще всего ему достаточно знания и чувства того, что он хочет сделать. На этом я покончил и отложил полученные ответы в сторону.

Но вот, через пять лет, в 1928 году меня снова притянули к этой теме. Укрбюро юных пионеров и украинский детский журнал созвали совещание библиотечных работников, педагогов и писателей, имеющих отношение к молодежным темам. Пришли два украинских поэта и один украинский беллетрист. Приплелся и я. И вот оказалось, что педагоги, пионерработники и библиотекари нападают в нашем лице на всю мировую литературу за то, что она не дала им ни одной осмысленной картины будущего. «Что мы можем нарисовать детям? А детям нужно в основном рисовать», — кричали педагоги. «Дети мечтают лучше, чем мы объясняем им», — вопили пионерработники. «Взрослые читатели спрашивают эту литературу не меньше детей», — заявляли библиотекари. Мы были приперты к стенке. Мировая литература съежилась.

Спокойней всех оказался беллетрист. Он первый сумел отказать на том основании, что сейчас он занят романом о нравах <…> богемы, а затем должен исполнить заказ издательства на тему о Днепрострое и молодежи. Его доводы показались солидными, и по взглядам слушателей было понятно, что они уважают такого работника на два романа вперед. После беллетриста расхрабрились поэты. Они заявили, что делают все, что могут, и что в новых стихах вряд ли возможно удовлетворить любопытство пионеров и рабочих. С ними молча согласились. Когда они уходили, я слышал, как один педагог спросил у другого: «А що воны пышуть?» «А так, — ответил тот, — про садок вишневый коло хаты-читальни».

Таким образом, из представителей «той самой литературы» остался я один. Со мной эти люди церемониться не привыкли. Мои художественные принципы они уже научились игнорировать, изредка для разнообразия подвергая их издевательствам и сомнению. Они знали, что меня можно разбудить в 12 часов ночи с тем, чтобы к утру я написал громовую статью или веселый фельетончик о каком-нибудь сельском активисте, который ухитрился приколоть булавочкой у куркуля на спине лозунг о перевыборах в сельскую раду.

Отказываться я не имел права — меня презирали за отказы и называли «интеллигентом». Оставляя мне посреди ночи тему, редактор хлопал меня по спине и говорил: «Ось тоби социальна замовлэння». Что к этому нужно прибавить, кроме того, что «социальна замовлэння» в переводе на русский язык означает: «социальный заказ». Я подчинялся. И здесь я чувствовал, что стоит им немножко нажать, указать на необходимость, обругать меня интеллигентом, и я уступлю им и сооружу для перевода на украинский язык с репортерской быстротой газетный роман, где будет фигурировать одно неизменное и якобы основное открытие, один великий разрушитель, два друга, изобретатель и его молодой помощник, и, наконец, для интересности одна женщина с фантастическим неземным именем, похожим, скорей, на имя дирижабля. Кому только не известен этот рецепт, и как все-таки даже самые хорошие работники все время только видоизменяют и переворачивают его и почему-то не решаются вовсе отбросить это истершееся клише, достойное прошлого и не достойное будущего.

Еще минута, еще один крутоидеологический нажим там, на совещании, и я, молодой и новенький, согласился бы сделать то же, что делали старые и опытные. Но на меня не нажали, и я счастливо избавился от фельетонного подхода к дорогой мне теме. Единственное, что все-таки навязали мне, — это ознакомиться с материалами, доложить к следующему совещанию через три месяца результаты своих исследований по следующим тезисам: а) какие социалистические элементы вовсе не показаны в наших фантастических романах; б) какие социалистические элементы показаны; с) почему, несмотря на то, что они показаны, в романах все-таки социализмом не пахнет; д) почему от ихнего социализма скучно; е) и что в основном нужно добавить к романам, чтобы время, о котором они повествуют, показалось нам более интересным.

Экземпляр книги Дм. Урина с дарственной надписью автора Ю. Беру

Я уходил после совещания, вспоминал свою давешнюю анкету, и мне хотелось ответить на все эти вопросы старым своим впечатлением: «все от того, что ни у кого из нас нет выпуклых представлений о будущем». Но позже, когда я ознакомился с материалом и ощутил его, мне стало ясно, что дело не в этом. Об отсутствии каких представлений может быть речь, когда в каждой отрасли человеческих знаний есть свой перспективный план. Есть не только представление, есть большее — знание. В каждой науке есть твердо зафиксированный икс, раскрыть который должен завтрашний или послезавтрашний день. Ведь к этому, в значительной мере, сводится философия всякой науки.

Я позволю себе напомнить менделеевскую формулу: «Знать, чтобы предвидеть». Но ведь на этом же, наконец, зиждется созданная значительно раньше менделеевской формулы марксистская наука, наука — в отличие от подчас весьма зыбкого представления социалистов-утопистов. Я понял, как смешна была моя старая анкета, и решил оправдать ее детством. Если у кого-либо нет представления о будущем, какой-нибудь, скажем, евгеники, значит, он просто чужд этой отрасли знаний. Вот и все. Там, где отсутствует представление, там до некоторой степени присутствует невежество.

Но каково было мне, когда, прочитав после этого своего решения целый ряд фантастических романов, я убедился, что авторы писали их со знанием научных перспектив, что писатели не страдали невежеством. Я присмотрелся тогда и понял, что от ихнего социализма скучно по совершенно другим причинам. Во-первых и в основном — из-за указанной уже изношенности жанра и во-вторых — из-за того, что авторы хорошо изучают вопрос о перспективах одной какой-нибудь отрасли, а всю остальную жизнь дают, так сказать, фоном, поверхностно и туманно. Аэропланчики летают и садятся на крыши, кнопочки нажимаются, массы гудят издали, как статисты за сценой, улицы называются мудрено вроде «16-я линия имени международного энтузиазма». В центре становится какая-нибудь противослезная сыворотка, а жизнь, социалистическая жизнь, будущая жизнь остается типичным фоном. И авторов нельзя обвинять — нельзя ведь быть перспективным энциклопедистом.

Таким образом, я пришел к выводам, что мы никогда не сможем нарисовать даже частичной картины будущего, так как для того, чтобы знать фон, надо знать множество научных перспектив. Это слишком сложно, а без фона нет жизни. И сразу же после этого печального решения я стал жалеть все написанное о будущем. Ведь какой материал! Ведь всех это трогает! Ведь после нас не потоп, а социализм! Ведь это так нужно! Пусть научное предвидение спорно, спорность — лучшие художественные дрожжи.

Но вот, перебирая какие-то пыльные библиотечные богатства, я однажды наткнулся на номер Санкт-Петербургских Ведомостей за 1879 год. С любопытством я выволок пожелтевшую газету на свет и стал читать. Как большинство людей, близких к газетам, я их не читаю, а просматриваю. Но здесь я читал, читал все, начиная от заголовочного объявления о подписке и приемных часах и кончая объявлениями и типографской фирмой. Все было удивительным, необычным, характерным, все — и условия подписки, и объявления, и верстка, и заголовки, и пафос, и ехидство по какому-то заглохшему поводу. Я читал и перечитывал архивную эту газету.

Из двух альбомных листов в мое сознание входил и становился явственным и понятным тот, 1879 год, время, о котором мы читали столько повестей, стихов и романов самых разнообразных направлений самых различных авторов. Попробуйте, это интересно — заглянуть на большие высочайшие рескрипты, солидные губернаторские «доводы до сведения» и рядом — куценькие заметки о судебных делах, об исполнении приговоров над революционерами, разбойниками и бунтовщиками. И большой шрифт, торжественные фразы, двухколонная верстка, а рядом — сбитый хроникерский петит дадут вам литературно и даже графически самое точное представление об исторических пропорциях. И новые картины непроизвольно начнут проецироваться после каждой статьи на волновавшие когда-то темы, и старое волнение оживет на них перед нашими улыбчиво наблюдающими современными глазами. Судебные отчеты, назначения, некрологи, объявления о продаже кареты или чухонской земли, литературный отдел, критика — все воссоздавало мне то время. И, как предмет в кинематографе, показанный с разных точек зрения, тот Петербург, тот мир, показанный различными репортерами, газетчиками всяких специальностей, фельетонистами разной хватки и всяческими анонсодателями — мир, заснятый с разных точек зрения, стал явным, как воспоминание.

Газета воспринималась как художественное произведение. Здесь нет ничего странного. Дом нашего соседа только дом, а дом нашего предка — уже театр. Но и дом нашего потомка — тоже театр. И газета не только за 1879 год, но и за 1979 год — тоже произведение. Я решил, что подлинную перспективу всяких отраслей знания, своеобразную «энциклопедию перспектив» легче всего художественно показать в форме, прямо скажем, газеты за 1979 год. Такую газету я и предлагаю вам издать. Я начал уже ее писать и, надо надеяться, со временем закончу.

Я, может быть, неправильно выразился, назвав этот номер газеты за 1979 год «энциклопедией перспектив». Пожалуйста, не думайте, что это будет нечто вроде словаря по всяким вопросам будущего. У меня задача значительно веселее: фельетоны, статьи, хроника, исторический отдел, смесь, сводки научных войн, корреспонденция с театра культурных боев, отделы искусства, статистики, гастрономии — будут полны всеми человеческими чувствами. К тому же чувствами полного накала — страстями. Это моя основная задача. Я хочу, чтобы это было основной сквозной философией газеты.

Не номера, машины и кнопки, но люди, страсти, соревнования. Пусть это дерзко. Об этом и боязно, и страшно говорить, но мне, молодому человеку, очень хочется ответить им — Джером К. Джерому и Герберту Уэльсу и даже нашему отечественному Эжену Замятину — всем им, авторам скучных будущих, ответить вещью, потому что на картины не отвечают статьями и предисловиями. Ответить веселой картиной о том времени, когда чувства человеческие не закиснут, а расцветут, освободившись от непроизводительной борьбы и уродливых болезней, скопидомства и стяжательства.

Я знаю, товарищи, что вместо того, чтобы писать все эти слова, лучше и проще было бы сразу предоставить рукопись на рассмотрение и усмотрение соответствующего, а иногда и несоответствующего редактора. Я так бы и сделал года через полтора — два, медленно и упорно, с большими трудностями закончив рукопись. Но, во-первых — я хочу закончить эту вещь значительно скорей, а во-вторых — я не хочу больших трудностей. Для этого мне нужна помощь. Я и прошу ее у вашего издательства. Мне нужна кое-какая библиотека по соответствующим вопросам. Я хотел бы получить ее от вас. Кроме того, я просил бы вас заключить со мной обычный договор. Ясно, что я буду собирать материал не один. Энциклопедичность — всегда дилетантство. И мне хочется сделать честное дело. Мне приходится уже брать частые интервью у профессоров-специалистов. До сих пор с меня хватало Киевской Академии наук, но боюсь, что мне придется заехать и в Ленинград, и в Нижний Новгород, не говоря уж о Москве. И мои товарищи-ассистенты по выкачке материала из живых и книжных источников (обо всех я упомяну в издании), и разъезды, и затрата времени — все это, конечно, мои личные расходы, но я считаю должным упомянуть о них в оправдание моего желания заключить предварительный договор и получить рабочую библиотеку.

Итак, позвольте сделать, как говорят у нас, заявку на предложенную выше «газету будущего — энциклопедию перспектив». Я предупреждаю, что вовсе не буду слепо придерживаться всех материалов, хотя бы потому, что даже самый научный из них сплошь и рядом противоречив. Выбор их, а иногда и замена собственной мечтой, помещение их в надлежащих пропорциях и в популярном и разогретом виде есть мое авторское дело. Я предупреждаю, что в отделе историческом я, возможно, пощекочу сегодняшний день и надеюсь не обойтись без памфлета на отдельные негативные стороны нашей современности, не придавая, впрочем, этому характера чрезмерной злободневности.

Я обязываюсь представить к определенному, выработанному нами сроку, макет газеты совместно с материалом, но ставлю обязательным условием мое общее руководство технической стороной издания, версткой, игрой шрифтов, иллюстрациями, графическим и фотографическим материалом и даже брошюровкой. С радостью я, конечно, использую для общей моей задачи всех, кого направит издательство в то время, когда газета будет уже оформляться Я не настаиваю на 1979 годе. Надеюсь, что по вопросу о дистанции забега в будущее мы посоветуемся с товарищами, специально занимающимися перспективным делом. Я заранее не соглашаюсь на постепенную сдачу материала, так как, несмотря на различность публицистических, газетных, беллетристических и, может быть, графических манер, я хочу сделать цельную вещь, и видеть, как она получилась у меня, можно будет только в законченном виде.

Договор на «газету будущего» с издательством «ЗИФ» был заключен — проект Дмитрий Урина, очевидно, показался убедительным. Однако эта работа так и не была завершена по ряду обстоятельств как внутреннего, так и внешнего порядка. Упоминания о них, достаточно туманные, встречаются в письмах Урина ко Льву Славину, которые также обнаружены в архиве Я. 3. Черняка.

Документы Дм. Урина из архива Ю.Бера

В этих письмах, помимо «газеты будущего», упоминается совместная (Д. Э. Урина со Л. И. Славиным и К. Я. Финном) повесть «Путешествие в страну гигантов». Она создавалась по результатам поездки этих писателей по «великим стройкам страны» в 1930 году. Очевидно, смерть Урина прервала эту работу, повесть так и не была окончена. Приводимые ниже четыре письма Дмитрия Урина ко Льву Славину характеризуют, в какой-то степени, их взаимоотношения и обстоятельства жизни нашего героя.

Киев, 27 января 1931 года

Дорогой Лев Исаевич! Ваше малоуспокоительное письмо получил. Мне тоже необходимы месяц-полтора для окончания работы. А тут еще целый ряд привходящих обстоятельств. Я поделюсь с Вами и буду очень рад, если Вы поддержите меня ободряющим советом. Помимо «поездки» я должен ЗИФу еще «газету будущего», которую писать сейчас бессмысленно. Вместо нее я делаю очень злой и, кажется, смешной памфлет на материале ответов на анкеты. Срок «газеты» истек первого декабря. Памфлет будет готов нескоро, скажем, в апреле. Это раз! (мне еще не напоминали). Два — Таиров просит внести злободневные поправки в пьесу — придется. Постараюсь их сделать в такое время, чтобы это не помешало окончанию романа. И три — меня кормит кинофабрика, кормит плохо, но время забирает. А тут я себя плохо чувствую, и поехать в санаторий придется.

Обрисовав свои веселые дела, я очень прошу Вас и товарищей, — потому что у меня в Москве никого, кроме, — сделать для меня следующее. На днях я Вам пришлю справку из МК Писателей (письменников) о том, что я был долго болен. Это сыграет ту же задерживающую роль, а послать ее проще, чем четыре листа, да еще, по-моему, не показательных. Я прошу Вас, чтобы, действуя этой же справкой, Вы отсрочили месяца на три договор по поводу «газеты будущего».

В Киеве жить не хочется. А в Москве валяться (и где?) — тоже не улыбается. Ради Бога, сделайте все, что полагается, а то они там расторгнут что-нибудь, а здесь ко мне явится милиционер и опишет мой кривой письменный стол. Я буду очень огорчен, и стыдно будет. По существу из всего, что дала мне литература, это будет самым заметным для окружающих. Напишите мне, это крайне необходимо. Что за писатель пошел! В моей страшной оторванности и горестях Москва напоминает мне только об обязательствах, а старший хранитель литературных традиций и главный интеллигент Я. З. Черняк приветствует меня телеграммами на тему о давно отосланных, возвращенных и вновь отосланных дневниках. Хорошо, что я должен Москве, иначе меня бы совсем вычеркнули из списков. В следующий раз я буду делать лишние долги. Очевидно, это тесней свяжет меня с людьми.

Пишите, это крайне необходимо. Щире превитання вашей шановной дружине, я вже дуже освитченый в галузи украинского життя [1]Искренний привет вашей уважаемой супруге. Я уже весьма научен украинской жизнью (Укр.). , будь оно проклято. Оно это она. Крепко жму руку. Ваш Дмитрий Урин.

Москва, Малая Дмитровка, Успенский пер., д. 10, кв. 16.

Киев, 2 марта 1931 года

Дорогой Лев Исаевич! У меня один миллион цуресов [2]Несчастий, бед (идиш). . Переезжаю пока в Ленинград. Уже еду! Очень прошу Вас написать мне туда письмо и сразу, Мойка, 16, кв.1. Я погибаю, питаясь Литгазетой. Это конская колбаса из Пегаса. Пожалуйста, проделайте это! Не колбасу, а письмо, сегодня, например! В Киеве Бабель, он кланяется. Ничего у этого еврея не поймешь — не то он секретарь сельсовета, не то кончает где-то производственный ешибот [3]Учеба (идиш). . Я ужасно боюсь приезжать в Москву. Литература делает сталь. Что делаете Вы и все? Финн, Яков Захарович и другие теоретики? Я много хорошего написал, ей-богу! Привет жене. Дмитрий Урин.

27 сентября 1931 года

Дорогой Лев Исаевич! Я получил из ЗИФа бумажонку о невыполнении договора на «Путешествие в страну гигантов» и ответил, что свою работу почти сделал, но она очень большая, так что если можно (прошу) выделить меня из договора и дать еще три месяца сроку. Адресовал я непосредственно юрисконсульту. Он, конечно, передал в соответствующий отдел, а там ко мне отнесутся, вероятно, строже, чем в народном суде. Прошу Вас заступиться за бывшего писателя и удостоверить, что я, действительно, пишу. А если медленно, то только вследствие слабогрудости и по семейным причинам. Вам-то лично сообщу, что тот роман я временно отложил, так как писал, кажется, интересные вещи, но через месяц я его, действительно, закончу. Без столь веского повода я бы не рискнул Вам написать. Спросишь у Вас, какие новости, а Вы отошлете к Литгазете. Я читаю и, таким образом, в курсе литературной жизни. Подтвердите мне только, правда ли, что В. был в Чернигове, а Котомкин отправился на маневры.

Сплю плохо. Живу пока в Киеве. Числюсь в Ленинграде. В ноябре еду в Сочи по поводу здоровья. Умоляю Вас написать мне, что Вы делаете? Где Ян? Где Финн? Что мне делать? Я сейчас вполне рапповски мыслю, но стал значительно лучше писать, и это мне мешает. Зарабатываю в кино, и неплохо. Кроме того, служу завлитчастью в театре. Это почетная должность, нечто среднее между академиком и помощником администратора по идеологической части. Приветствую Софью Наумовну. Пишите: Киев, улица Пятакова, 30, кв. 9.

Киев, 18 марта 1934 года

Дорогой Лев Исаевич!

Я принужден еще раз просить прощения за свою назойливость, но мне страшно хочется знать, что с моей книжкой или хоть — где она? К кому мне надо обращаться за ответом? Очень прошу Вас, Лев Исаевич, напишите мне об этом!

У меня все по-старому: болею, пишу, работаю в театре и читаю газеты с таким чувством, как будто я на мысе Уэлен. Наш театр просит Вас заключить с нами договор на Вашу следующую пьесу. Пожалуйста, дайте ответ. И, пожалуйста, соглашайтесь.

Жду Вашего письма (откровенно говоря — давно жду). Привет Софье Наумовне. Мой адрес <…> Жму Вашу руку, Дм. Урин.

Письма Урина к Славину были переданы Я. 3. Черняку Алексеем Крученых, о чем в деле имеется документ:

Расписка

Получено мною от редактора сочинений Дмитрия Урина, товарища Я. Черняка двадцать пять рублей за доставку пяти писем Дм. Урина (одно в копии).

Двадцать пять рублей получил

Алексей Елисеевич Крученых

15. 01. 36 г.

Из расписки следует, что планировалось издание сочинений Дмитрия Урина. Это подтверждается и найденным мною в архиве Я. 3. Черняка наброском к предисловию для посмертного сборника произведений Дмитрия Урина. Своим предисловием Черняк явно пытался подчеркнуть в сочинениях Урина его преданность делу революции, народу, его участие в сталинской пятилетке — тот необходимый идеологический набор, без которого нельзя было рассчитывать на публикацию. В то же время чувствуется искренняя симпатия к рано ушедшему талантливому писателю, его творчеству дана высокая оценка.

Среди молодых писателей, творческий облик которых определился в «годы великого перелома» в 1929–1930 году, Дмитрий Урин занимает свое, особенное и существенное в развитии советской литературы место как разносторонне одаренный стихотворец, драматург и талантливый новеллист, стремившийся восстановить в нашей литературе чеховское искусство короткого рассказа, рассказа-эпиграммы.

Дмитрий Урин за немногие годы горько и рано оборвавшейся жизни создал ряд произведений, которые не будут забыты, они останутся в литературе, как благородный след горячей искренней любви художника к жизни советского народа, осуществленного участия писателя в первой сталинской пятилетке, беспредельной и стойкой преданности искусству, артистизму, мастерству. Дмитрий Урин мерил советское искусство самой высокой мерой — его соответствием великой эпохе его создания.

Дмитрий Эрихович Урин умер 19 декабря 1934 года в Москве. Последние два года жизни он почти сплошь был прикован болезнью к постели. Отделениям для сердечных больных лечебниц в Киеве, Одессе, Москве был хорошо знаком молодой голубоглазый улыбчивый человек, с благородной сдержанностью прятавший от людей тяжесть своего недуга, обреченный на скорую смерть и знавший об этом.

Товарищи и сверстники пристально следили за развитием таланта молодого писателя, возлагали на него высокие надежды, рассчитывая, что в ближайшие же годы творчески раскроется богатейшее содержание мыслей и чувств его прекрасной индивидуальности, которая ощущалась каждым, приходившим в соприкосновение с Дмитрием Уриным. Смерть, не бывшая на этот раз неожиданной ни для кого из друзей и меньше всего для самого Урина, оборвала его деятельность в самом ее начале.

28-летний писатель, изредка появлявшийся в Москве, большую часть своих сил отдал работе в киевской комсомольской печати. Здесь печатались его первые стихотворения, фельетоны, очерки. Переломом его литературной биографии стало появление в 1926–1929 годах первых крупных произведений (повесть «Шпана» и роман «Последняя халтура»), изданных в Ленинграде и Москве.

С этих пор в литературных московских журналах начинают появляться его рассказы и повести. Отметим, в особенности, его рассказы «Клавдия» («Новый мир», 1930 г.) и «Митрополит» («Красная новь», 1933 г.) [4] Здесь неточность: повесть (а не рассказ) «Митрополит» напечатана в 5-м номере журнала «Красная новь» за 1934 год. , вошедшие и в настоящий сборник. Они привлекли сочувственное внимание критики и литературных кругов.

Несомненное, отчетливо выраженное советское мироощущение молодого писателя роднило его с новым поколением советской литературы, вступившим в жизнь именно в эти годы. Дмитрий Урин сближается с молодыми писателями Л. И. Славиным и К. Я. Финном и вместе с ними в 1930 году задумывает создать книгу о социалистическом строительстве, об индустриализации нашей страны. В рабочем порядке, условно, эта книга называлась «Путешествие в страну гигантов» и одной из первых глав должна была стать повесть «Лилипуты», черновые тетради которой сохранились среди бумаг Урина.

Дмитрий Урин с воодушевлением приступил к подготовке этой книги: он совершил серьезное путешествие по крупнейшим стройкам страны. Был в Сталинграде, Самаре, Златоусте, Челябинске, Свердловске, по всему «маршруту индустриализации» изучая материалы, собирая ценнейшие наблюдения и занося их в письма-дневники, которые посылал родным как заготовки для будущей повести. Он входил во все детали строительства, ввязывался в борьбу с трудностями, активно помогая их преодолевать.

В «Правде» и «Известиях» тех дней можно найти несколько его телеграмм, сигнализирующих о важнейших этапах и затруднениях строительства. Так, оказавшись на строительстве Челябинской гидроэлектростанции в момент, когда из-за недостатка цемента работы могли быть приостановлены, Дмитрий Урин добился от соседнего «гиганта» Челябтракторстроя согласия поделиться своими резервами с Челгрэсом, попавшим в беду. Когда он, после целого дня неутомимых хлопот, разгоряченный, с мучительной одышкой, возвращался в рабочее общежитие, он весь светился от радости, что принял, хоть в такой форме, прямое непосредственное участие в великой стройке нашего времени.

Повесть «Балайба», открывающая настоящий том избранных произведений Дмитрия Урина, написана вскоре после путешествия по крупнейшим стройкам страны. Не связанная с этим путешествием по материалу, она, тем не менее, отражает саму атмосферу горячего стремительного движения незабываемых первых лет первой пятилетки. Как это часто бывает с произведениями, написанными «по горячим следам», со стороны формально-литературной в повести этой легко обнаружить многочисленные недостатки. Тем не менее, она заслуживает внимания читателя хотя бы по одному тому, что картина мощной переделки жизни очерчена в ней одушевленно и искренне писателем, до глубины души взволнованным великим переломом в жизни народа.

Иллюстрации из книги очерков Дм. Урина о Гражданской войне на Украине (титул издания утрачен).

В одном из позднейших рассказов («Митрополит») Дмитрий Урин обращается к теме, остро интересующей и современную литературу — отношениям между поколениями в нашей революции. Урин обращался к ней и в рассказе «Клавдия», но здесь автор поднял вопрос о сопротивляемости нашей молодежи силам старого мира. Не раз перед Дмитрием Уриным возникала эта тема — отзвуки ее можно найти и в ранних рассказах, и в повести «Балайба». Однако впервые в рассказе «Митрополит» эта тема раскрывается с такой превосходной художественной чуткостью и зрелостью. С замечательной проникновенностью и психологической правдивостью рассказал автор о духовном поединке, об идейной дуэли, происходившей между советским мальчиком-подростком и хорошо вооруженным, располагающим изощренным оружием из арсенала старого мира, проводником религиозного мировоззрения.

Предисловие Я. 3. Черняка осталось неоконченным. Это лишь набросок, который особенно ценен тем, что доносит до нас оценку произведений Урина его современником, человеком высокообразованным, умным, порядочным и, несмотря на все эти качества, несвободным в своих высказываниях. Вполне понятно, что Я. 3.Черняк не мог быть искренним в годы надвигающегося террора. Удивляет, однако, что даже в тех случаях, когда можно было промолчать, он высказывался с горячностью, с энтузиазмом. Я имею в виду его оценку повести Дм. Урина «Митрополит», где, говоря словами Я. 3. Черняка, «автор поднял вопрос о сопротивляемости нашей молодежи силам старого мира». «Нашу молодежь» в повести представляет мальчик Мишка 14 лет, сын чекиста, «силы старого мира» — митрополит, человек умный, европейски образованный, вынужденный приспосабливаться к новым условиям и идти на компромиссы. Складывается впечатление, что Я. 3. Черняк симпатизирует мальчику, приветствует его победу в «идейной дуэли» с митрополитом. Мне же этот мальчик кажется «душевным уродом», а его «победа» — залогом будущего краха.

Предвидение, которое свойственно большому таланту, позволило Дм. Урину увидеть и показать художественными средствами, как неизбежно и зловеще происходит подмена: от революционных идеалов остаются лозунги, борьба за равенство вырождается в насилие над личностью, сочувствие обиженным и оскорбленным сменяется враждебностью и жестокостью ко всем, кто не числится в единомышленниках… Все это не называется, а только угадывается, но не заметить этого нельзя. Возможно, Я. 3. Черняк решил предоставить читателю выбор, кому симпатизировать: будущему чекисту или бывшему митрополиту, — а для этого требовалось донести до читателя сочинения Дм. Урина, ради чего автор предисловия готов был сместить или даже переставить акценты…

Искренняя теплота отношения Д. Э. Урина к Я. 3. Черняку, его уважение к старшему другу и признательность видны в письмах Урина, из которых приведу два. В первом из них содержится отклик на смерть Маяковского: это письмо мне кажется особенно интересным и, я бы даже сказала, художественным.

Киев, 20 апреля 1930 года

Дорогой Яков Захарович!

Мне очень нужно получить от Вас письмо. Оно должно подтвердить мне существование города Москвы и всего, что там обитает и произрастает. Так вообще я все это помню и даже отчетливо могу представить себе, но твердой уверенности, что это действительно существующий город, а не мое собственное вранье, — у меня нет. Я о себе неплохого мнения и даже думаю, что мог бы придумать Москву. И если Москва действительно существует, то существует ли наша организация? Ее дела, перспективы и надежды?

О смерти Маяковского мне тяжело спрашивать. Ужасная острота!

В «Психологии общественных настроений», незаконченной книжке Л. Н. Войтоловского, рассказан следующий факт.

Во время эпидемии самоубийств в 1907, 8, 9 годах в каком-то городе, кажется, Симферополе, в цирке шел водевиль «Я умер». Играли лилипуты. В самый комический момент, когда один из героев пропищал: «Я умер», во втором ярусе какой-то остряк, перегнувшись через барьер, крикнул всему зрительному залу: «И я умер!» — и застрелился. Трагическая непоследовательность! Можно ли обвинять человека, когда он так непоследователен!

Правда, мой ребе говорил, что можно непоследовательно жить, а умирать приходится всегда последовательно, — но на старика можно не обращать внимания. Вы видите — он меня ничему хорошему не научил.

В Киевском зоологическом саду два года тому назад умер слон. За два дня, пока студенты ветеринарного техникума не сорганизовали субботник по подъему и препарированию покойника, пока серая туша с конвульсивно поджатым хоботом лежала на траве, через зоосад прошло 8000 посетителей. Я и тогда не понимал, чем мертвый слон интереснее живого. Я знал его давно и часто стоял у его перегородки. Мне было очень приятно чувствовать себя маленьким. Может быть, потому, что именно здесь я был маленьким, как все. Чуть больше, чуть меньше — какая разница по сравнению со слоном. От него пахло украинским навозом и прелой прохладой бабушкиного погреба. Я наизусть знал этот запах с детства и не верил экзотическому слонячьему паспорту. Все это не имеет никакого отношения к делу — вспомнил же я об этом, когда речь зашла о слонах.

Дорогой Яков Захарович! Простите меня за танцующий ход мыслей, за то, что я пишу Вам просто письмо и не прошу ничего такого — ни денег, ни одолжения, ни даже направленной внимательности. Дело в том, что Киев сейчас совершенно украинский город почти без русской колонии, и мне хочется, мне надо чувствовать существование Москвы реально, а не рефлекторно. Знаете этот опыт? Рефлексолог подносит к уху испытуемого часы. Глаза закрыты. Чрезвычайно медленно он отводит руку с часами в сторону:

— Внимание! Когда вы перестанете слышать тиканье, скажите: Ближе!

Проходит три-четыре минуть). Рефлексолог уже давно спрятал часы в карман и остановил маятник, а испытуемый говорит: «ближе», «дальше», «ближе», «ближе».

Так я ощущаю Москву. Ближе, товарищи, ближе! А то, черт его дери, я уже не слышу московского тиканья. Напишите мне. Попросите это сделать товарищей. Я пишу, вернее собираю «Утопию» и пьесу. Написал три небольших рассказа. Смертельно скучаю по газете. А ведь всю жизнь ее ненавидел!

Интересуюсь организовать лето. Жду письма. Привет Елизавете Борисовне и всем, которые друзья или похоже. Адресуйте мне в Киев, на улицу Пятакова, д. 30, кв. 9.

Ваш Дм. Урин.

Москва, 8 июня 1934 года

Дорогой Яков Захарович!

Второй раз я уже в Москве и не встречались с Вами. Поверьте, что это очень огорчает меня. В эту свою поездку я очень много проболел. Мне стыдно показывать себя Вам в унылом виде. Скучные мысли не способствуют продолжению старой дружбы, и я поэтому немного прятался, сказать по правде.

Меня отвозят сегодня, но у меня есть причины надеяться, что я буду работать удачней, веселей. Через два месяца я должен приехать снова. Меня очень удивило, что московская часть нашей «группы» редко встречает Вас. Вот для них нет никаких оправданий — забыть, как Вы тянули всех нас за уши в большую жизнь, литературу и всякое такое. Я это очень-очень помню и именно поэтому стесняюсь, что я не «вытянулся» и сосредоточенно занимаюсь своей воистину разбухшей печенью.

Обязательно восстановлюсь и приду к Вам. Привет Елизавете Борисовне.

Целую Вас, Дм. Урин.

Яков Черняк. Набросок, выполненный художницей Е. В. Пастернак.

Во втором письме выражается надежда на выздоровление, — но к этому времени Дмитрий Урин знал, что обречен, конверт с завещанием, в котором он писал, что относится к смерти «как к явлению, уже коснувшемуся его», был запечатан и ждал своего срока.

После смерти Урина его жена, Суламифь Моисеевна, актриса Киевского драматического театра, пыталась как-то продвинуть дела с публикацией его произведений. Она надеялась на помощь Якова Захаровича, не раз писала ему. Однако, судя по всему, в «комиссии по литературному наследию Дмитрия Урина», назначенной им самим, единства не было. Ю. А. Бер, человек необычайно активный, энергичный, имел свое мнение по поводу ведения дел, он атаковал Суламифь Моисеевну из Москвы своими советами, чем немало ее возмущал. Рафаил Скоморовский, «руководитель комиссии», да и другие ее члены, были заняты собственными делами. Кто-то из них даже высказывал вдове «подозрения в своекорыстии».

В письме Я. 3. Черняку от 29 октября 1935 года С. М. Урина пишет:

Письмо-завещание Мити я обнаружила среди бумаг покойного, и я оповестила об этом его друзей и родных — этого достаточно, чтобы избавить меня от всяких подозрений в своекорыстии <…> Твердо придерживаясь текста завещания, надо помнить, что отдельные члены комиссии не вправе давать директивы мне, как это делает товарищ Бер, а если есть необходимость изменить какие-либо мои действия, то надо обращаться к председателю комиссии товарищу Р. С. Скоморовскому <…>

Яков Черняк. 1929 год.

Сборник, который готовил Я. 3. Черняк в Москве, не был издан по не зависящим от него обстоятельствам. Известно, что в 1936 году, после начала известных политических процессов, Я. 3. Черняк был обвинен в сотрудничестве с Л. Б. Каменевым и отстранен от работы. Наверное, были проблемы и у других членов комиссии. Знаю, что мой отец, несколько лет сотрудничавший в газете «Известия», руководимой Н. И. Бухариным, чтобы избежать ареста, колесил по стране, читая лекции по истории в самых отдаленных ее уголках.

В результате единственной посмертной публикацией произведений Дмитрия Урина стал небольшой сборник с шестью рассказами, выпущенный в Киеве в 1936 году.

Ни Л. И. Славин, ни К. Я. Финн, ни Р. С. Скоморовский — писатели, близкие Урину, — в своих произведениях, в том числе и документальных, не вспоминают о нем ни единым словом. Зато упоминание о Дмитрии Урине я неожиданно встретила в сборнике воспоминаний о Пастернаке. Известный поэт и литературовед Лев Озеров, рассказывая об одном эпизоде, иллюстрирующем отношение Виктора Некрасова к Пастернаку, пишет: «Виктора Некрасова я знал по Киеву, где в начале тридцатых годов мы посещали литературную студию, которой руководил блестящий рассказчик и драматург, рано умерший Дмитрий Эрихович Урин».

Куда же исчез архив Урина? Каким образом попало к моему отцу его завещание? Теперь никто уже не даст ответа на эти вопросы. Много лет лежал конверт с завещанием в папином архиве. Обнаружив его, я поняла, что теперь оно обращено ко мне, поэтому я, и никто другой, должна его выполнить, что и пытаюсь сделать в меру своих возможностей.

Дмитрий Урин. Конец 1920-х годов.

Завершить этот очерк о Дмитрии Урине мне хочется его единственным уцелевшим стихотворением: перепечатанное папой, оно сохранилось в его архиве. Помню, папа очень любил это стихотворение и читал его с большим чувством — оно напоминало ему о юности и рано ушедшем друге.

Я мечтаю о женщине.

Что тут стесняться, ребята.

Я в стихах не совру —

даже голос немного хрипит.

Разве можно забыть,

что она приходила когда-то,

Вызывала меня и кричала

у окон моих:

— Митя дома? И уже

выбегаю навстречу,

Так, что лестница… так что

только держись….

И уже совершенно понятен

сегодняшний вечер,

И понятной становится вся моя,

вся моя жизнь.

Я когда-то мечтал написать

гениально поэму.

По-сердечному просто, как будто бы

люди — родня,

Чтобы я человечески тронул

какую-то тему,

И чтоб все обратили внимание

на меня.

Потому что я знаю, что музыка слов

охладела:

Мама жарит котлеты,

невеста читает журнал…

Если только подумать: какое,

какое им дело,

Что поэма великая этому миру

Нужна.

Я мечтаю о женщине,

что тут стесняться, ребята!

Я в стихах не совру,

даже голос немного хрипит.

Разве можно забыть, что она приходила

когда-то,

Вызывала меня и кричала у окон

моих…

Киев 1926

Наталья Менчинская

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления