Онлайн чтение книги

Необыкновенные москвичи

1

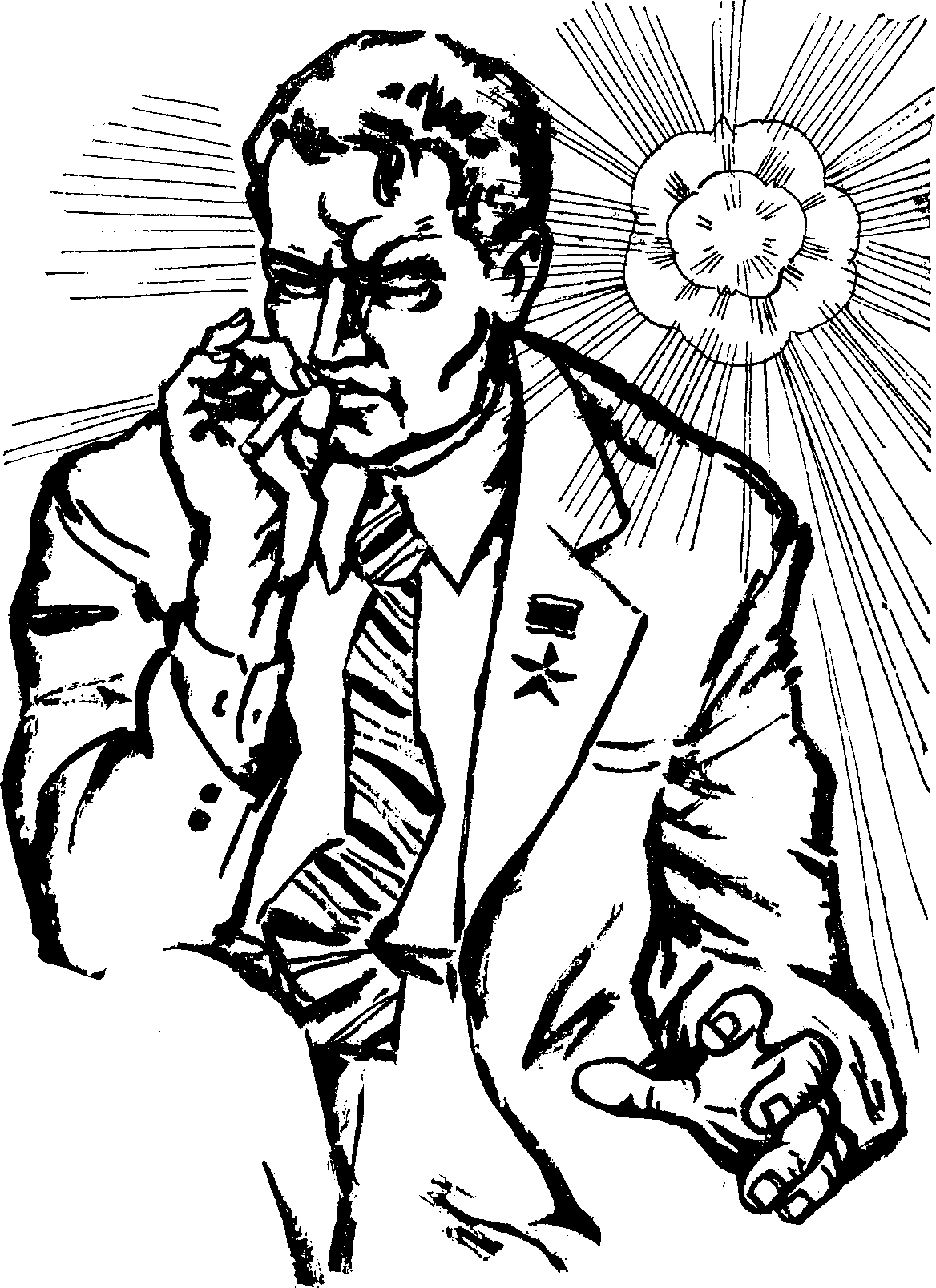

Белозеров знал, что он гибнет. И точно так же, как он не мог ничего изменить в своем прошлом, ничего нельзя уже было изменить в том, что надвинулось на него. Через недолгое время — четыре-пять дней, по расчету Белозерова, — его удобно устроенная, окруженная уважением, внешне благополучная жизнь должна была навсегда кончиться — его ждал арест. Далее с железной последовательностью шли: суд, приговор, исключение из партии, тюрьма, лопата. И преступление, за которое Белозерову предстояло ответить, преступление, неожиданное для него самого, было слишком очевидным, чтобы какая-либо надежда теплилась в нем.

Всего несколько дней оставалось еще у него, а затем самое время словно бы переставало существовать — наступала бесконечная, непроглядная ночь. И ожидание этого близящегося конца душевно обессилило Белозерова. Порой его, как спазма, охватывал ужас, и его подмывало желание бежать, бросить все и удирать без оглядки, сесть в первый поезд, в самолет, улетающий куда-нибудь к черту на кулички, на край земли. Но будто оцепенев внутренне, он продолжал жить так, как жил все эти последние годы. По утрам он пил чай и завтракал, слушая рассказы жены о том, что она видела во сне, — она каждую ночь что-нибудь да видела и смешно и бессмысленно гордилась этим; потом он отправлялся на работу в магазин. Он присутствовал, как и полагалось, при открытии магазина для покупателей и обходил по заведенному порядку торговые залы; у себя в кабинете, обставленном модной, новенькой мебелью, он прочитывал почту, вел длинные телефонные разговоры с торгом, с поставщиками и выслушивал подчиненных, стараясь не замечать их нового отчужденно-любопытного внимания к себе. Вечерами дома он смотрел телевизор, сидя в полутьме рядом с женой, а вернее, делал вид, что смотрит, спасаясь таким образом от расспросов. Он даже хорошо спал по ночам, правда с помощью таблеток барбамила, — крепко и без сновидений. Но его хватало теперь только на то, чтобы поддерживать форму этого привычного существования, — на большее, на решительные шаги, на самозащиту, на то же бегство Белозеров был уже не способен. Да и куда, говорил он себе, он мог бы убежать, в каком глухом мраке он смог бы найти убежище? Уголовное подполье было страшнее тюрьмы.

Сейчас он сидел в парикмахерской, в тесной комнатке, где вдоль стен в молчании так же сидели, ожидая очереди, еще несколько человек. Собственно говоря, настоятельной надобности в парикмахерских услугах у Белозерова не было — он просто «убивал» время, которого у него почти уже не осталось, оттягивая возвращение домой. И оттягивая потому, что с каждым днем приближался к утрате всего, что называлось его домом, — на людях это иногда как-то ненадолго забывалось... К его «дому» принадлежала теперь и та «грязная потаскуха», как выражалась его жена, что сделалась незаметно самым близким человеком. И он избегал последние дни встречи с этой женщиной — опять-таки потому, что видеть ее и молчать о том, что видеться им больше не придется, было еще труднее.

Из угла возле вешалки, где Белозеров поместился на стуле, была видна в открытую, полузанавешенную портьерой дверь только часть парикмахерского зала. Там все искрилось и сверкало: солнце, пожелтевшее к закату, наполняло белый зал, слепяще отражаясь в больших зеркалах, радужно преломляясь на их гранях. И будто сияющий дымок, источавший сладкое благоухание одеколона, стоял там, за тяжелой зеленой занавесью с бахромой по краям. Два ангела в белоснежных одеждах, две одинаково белокурые девушки в халатиках — одна повыше, покрупнее, другая поменьше — парили в этом небесном тумане, кружась возле своих подопечных.

С туповатым вниманием Белозеров следил за медленным их кружением, гадая, кто из них освободится первой, что было ему, впрочем, совершенно безразлично. Вот большой ангел выпустил из пульверизатора легкое облачко на чью-то поникшую голову, помахал над нею, точно прощаясь, белой салфеткой и отер клиенту лицо, как отирают слезы, — по всем признакам дело здесь подходило к завершению. Но раньше, чем это кресло опустело, из зала донесся слабый с трещинкой тенорок:

— Очередь! Прошу!..

Белозеров, однако, не шевельнулся — и встал со стула, только когда из разных углов ему закричали:

— Вы слышите, гражданин? Идите — это вам, вам!

Хрупкий старичок, опушенный легкой сединой, с хохолком на темени, издали кивнул ему, показывая на пустое кресло подле себя. И заулыбался, и поклонился, приметив на пиджаке этого очередного клиента золотую, блестевшую в солнечном луче звездочку.

— Необходимо помолодить, — сказал Белозеров, подходя, и сам подивился тому, как бодро прозвучал его голос. — В общем, действуйте по своему усмотрению.

— Помолодить? О! — Старичок мастер пришел в восхищение. — Вполне в наших силах, товарищ Герой Советского Союза! В нашем салоне клиент даже маршальского возраста делается на вид как допризывник.

Он захлопотал, засуетился, повернув к Белозерову вертящееся кресло, смахнул салфеткой с сиденья что-то невидимое; его маленькое личико со склеротическим румянцем на щеках выражало добрую, поспешную готовность.

— Вот оно что, чертовщиной занимаетесь, — сказал Белозеров. — И какая же ваша цена? Небось душу требуете за молодость?

— Никак нет, — старичок, оценив шутку, засмеялся трескучим смехом, — плата строго по таксе. Прошу устраиваться.

Белозеров сел и, подняв голову, увидел неожиданно близко свое отражение. Из зеркала его разглядывал как бы даже и не очень знакомый, пожилой, за пятьдесят лет, но еще крепкий — косая сажень в плечах, остроскулый человек; прозрачно-светлые глаза выделялись на ровно загорелой, медного оттенка коже. И Белозерову почудилось, что это не он — такой, каким он чувствовал себя сейчас, а прежний Белозеров — бравый, молодцеватый, без пятнышка на совести — уставился на него, нынешнего, лишь в самом взгляде было новое — напряженно-недоброе.

«Ну, каково тебе?» — будто спрашивал прежний Белозеров. И нынешний невольно отвел глаза в сторону, вниз. «Да, да, — мысленно ответил нынешний, — только это... не я первый, не я последний — надо кончать, ничего другого не придумаешь. Но как лучше это сделать? И когда?»

«Это» было тем, пока еще возможным для него выходом, который все чаще теперь ему мерещился. Но такой выход больше походил на приговор, приводимый в исполнение своею же рукой. И Белозерову все никак не удавалось реально, в практических подробностях, представить себе, как он его исполнит: как достанет из ящика письменного стола свой именной ТТ с латунной наградной табличкой на рукоятке, как вложит обойму, как выкурит еще одну, последнюю, самую короткую папиросу, а может быть, и не докурит, сдадут нервы... И, не додумывая до конца, Белозеров против воли переносился мысленно на что-нибудь другое. Он и сам недоумевал: ведь не трепетал же он раньше, в сорок первом, к примеру, под Москвой, — в том страшном, голом, насквозь промороженном, прострелянном из края в край лесу, где его в первый раз ранило, или на трижды проклятых Зееловских высотах под Берлином, когда была уже видна победа и когда особенно не хотелось умирать. Но там воевал прежний Белозеров, майор Белозеров, слава которого шумела по всему фронту, там он, должно быть, и остался на спекшейся, начиненной рваным металлом земле.

— В старину только говорили: два века не изживешь, две молодости не перейдешь, — услышал над самым ухом теперешний Белозеров, — вам с такой моралью пора кончать. Виски прямые позволите?

— Виски? — сказал Белозеров. — Виски, да, это проблема.

— Косые виски я вам не посоветуй, не по вашему положению, — продолжал старичок парикмахер. — И могу засвидетельствовать: прекрасно сохранились у вас волосы, товарищ Герой Советского Союза! Ни единой сединки!

Ему доставляло, как видно, истинное удовольствие столь тесное общение со своим клиентом — ветераном и героем. Он покрыл Белозерова свежей, пахнувшей жаром утюга простыней, называвшейся здесь почему-то пеньюаром, и тщательно заправил ее край за воротник рубашки. Хилый, прихрамывающий, он по-птичьи вспархивал, заходя справа, слева, простирая свои тонкие, сухие руки, и, орудуя ножницами и гребенкой, оглаживал поминутно и взбивал волнистые, действительно хорошо сохранившиеся волосы Белозерова. Вдруг он отдернул пальцы, нащупав за ухом клиента неровную бороздку — шрам, идущий наискось к затылку.

— Извините! — забеспокоился он. — У вас ранение?

— Пустяковое, по касательной, осколок, — сказал Белозеров.

— По касательной, осколок, — повторил старичок. — Прямо поразительно, — другим, озабоченным тоном заговорил он, — до чего же короткая память у всех этих генералов бундесвера. Кажется, такое фиаско потерпели, а читаешь газеты и диву даешься, — никак в разум не войдут.

— Да, вот так, — сказал Белозеров,

— Слеты устраивают, походы, факельцуги или как их там, речи держат... словом, глаз спускать с этой публики нельзя, нет, — со всей убежденностью отрезал мастер, — ни в коем случае. Один раз их выпустили уже, дали им волю, после первой мировой. И что же? Последовала вторая...

Наклонившись ниже, он, как по секрету, зашептал:

— Дорого, слишком дорого стоило нам урезонить этих господ. Не мне вам говорить, товарищ Герой Советского Союза!.. Скажу лишь: нет такой вычислительной машины, чтобы точный подсчет могла сделать. До самой Волги во всех населенных пунктах памятнички стоят — ветшают от времени... И, к слову если, — хочу обратить ваше внимание — дело наболевшее...

Белозеров уже не слушал. «Весь вопрос: когда? — мысленно спрашивал он. — Можно, конечно, и завтра... и послезавтра? Ну, а если через неделю придут за мной? Когда же все-таки?.. И потом — где? Дома нехорошо — дома жена, сбегутся соседи».

Он почувствовал себя как бы невесомым, пустотелым. Казалось, короткий ствол ТТ был уже наведен на него — в грудь, в висок, в рот, он еще окончательно не решил. И его сердце часто и неровно, сбиваясь с ритма, застучало в пустоте.

«Я трушу, — подумал он с презрительным удивлением, — трушу и жить, и умереть. Гамлет дерьмовый — быть или не быть?»

И жизнь, которою он жил до своего крушения, даже не та геройская и святая пора военных лет, а вся его теперешняя жизнь, с ее утратами, разочарованиями и семейными неладами, с охлаждением к жене, с поздней, не слишком счастливой связью, с неприятностями по службе, с больно ударившей его демобилизацией из армии, вновь еще раз поманила его. А не бог весть какие радости, что выпадали и сейчас, — от свидания с женщиной, любившей его, от теплого летнего дня где-нибудь на природе, от встречи с приятелем за щедрым, сверкающим белизной скатерти ресторанным столиком или — даже смешно сказать — от нового костюма, непомерно вдруг увеличились в его глазах. Очень ясно Белозеров представил себе, что никогда больше он не сядет вот так в покойное кресло, не увидит больше этого семицветного сияния по краям зеркала, не вдохнет свежего, чуть грибного запаха чистого белья, не насладится — никогда, никогда больше! — всеми этими обыкновенными чудесами. И точно испуганный голос зазвучал из самой глубины его жизнелюбивого существа: пусть уж все его беды повторятся в удесятеренном размере, но пусть ему будут сохранены это сверкание, этот запах, эта белизна, теплота...

Белозеров зашевелился в кресле, кинул беглый взгляд вправо, влево.

«А если перетерпеть... — словно бы исподтишка шепнул ему кто-то. — Перетерпеть суд, наказание, стыд?..»

Он почти обрадовался такому повороту в своих мыслях: действительно, живут же люди и в тюрьме, как, стиснув зубы, жили в плену, как живут под обстрелом, и мало-помалу обвыкают. А спустя какое-то время, пусть очень долгое, в срок, указанный в судебном приговоре, к ним возвращается свобода... «В конце концов все забывается, все, что проходит, забывается», — с надеждой припомнились Белозерову чьи-то слова.

И опять к нему пробился дребезжащий тенорок, раздавшийся над самым ухом.

— ...в запрошлом году в очередной отпуск я поехал к родным жены, в деревню — тут недалеко, под Тулой. Местность исключительно живописная: лес, речка, — рассказывал старичок мастер, — отличный микроклимат для сердечников. Но это к слову... Над речкой на взгорке стоит там памятничек-обелиск. Ну, знаете, деревянный такой, узкий ящик, похожий на гробик, весь к тому же рассохшийся, с жестяной звездой. И — ни надписи на нем, ни даты, ничего, дождями посмывало, — типичная безымянная могилка. Вот и судите сами, товарищ Герой Советского Союза, — разве ж допустимо?..

Старичок достал из коленкорового конверта бритву с белой костяной ручкой — должно быть, отменно высокого качества, лучшую в своем арсенале, — и принялся ее править. Рассказывая, он все быстрее, все размашистее водил бритвой по кожаному ремню, ловко поворачивая лезвие то одной, то другой стороной, и оно вспыхивало, точно разбрасывая искры.

— Не мне вам говорить, какие в тех местах шли бои. Деревушка на важнейшем стратегическом направлении находилась, до Венева рукой подать. Там каждый метр земли кровью полит. — И, обнаруживая прямо-таки редкостную осведомленность, старичок стал перечислять: — Контратаковали там наши части второго кавалерийского корпуса, плюс танкисты из дивизии полковника Гетмана, плюс московские ополченцы...

— Венев, — громко проговорил Белозеров. — Декабрь сорок первого... восьмое, девятое декабря.

— Совершенно верно!

Старичок сложил сверкнувшую бритву, точно сложил молнию, и она спряталась в костяной ручке.

— Морозище стоял крепкий! — сказал Белозеров.

— Генерал Мороз, как немцы его величали... — Удивительный старичок даже преобразился, водянистые глазки его оживились, и он опять коротко засмеялся, будто затрещал кузнечик. — К слову сказать, немецкие авторы, например, Типельскирх, — бойко выговорил он, — Гудериан, Гальдер, грубо искажают факты, — вы читали? Простите, я не сомневаюсь, что читали... Все валят на климат, сперва, видите ли, распутица им мешала, потом морозы. Врут, беспардонно врут! Морозы были одинаково суровые как для них, так и для нас... И нечего наводить тень на ясный день.

Белозеров не отозвался — он вспоминал. В другое время его заинтересовала бы и позабавила, наверно, запоздалая воинственность этого стратега из парикмахерского салона. Но сейчас все окружающее отступило от него. И вернее было бы сказать, что не прошлое вернулось к Белозерову, а он устремился к своему прошлому.

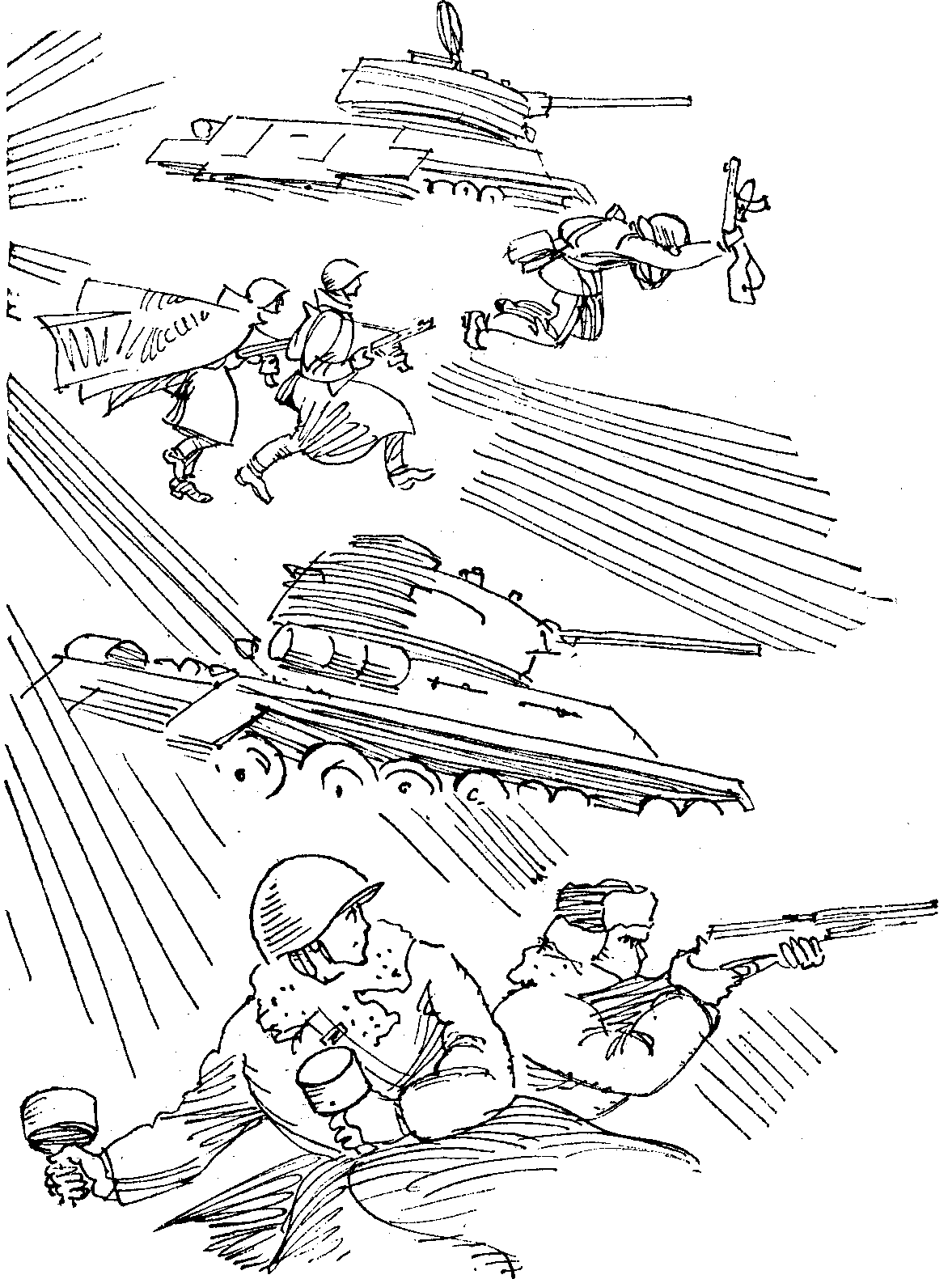

Он вновь явственно увидел: еловый редкий лесок, снег в черных пятнах копоти от разрывов мин, туманно-розовое солнце в белесом воздухе над равниной. И побеленные инеем, разбросанные там и тут по полю холмики — трупы своих солдат — что ни холмик, то труп. Здесь они шли в очередную атаку — и не дошли, не дорвались до немцев. Согнув в коленях ноги, лежал на спине комиссар батальона Володя Островский, и странно было видеть его глазницы, засыпанные свеженьким снежком.

«Варшавское шоссе... — проговорил про себя Белозеров, — Варшавское... Далеко еще было до Варшавы...»

И ему диким показалось, что он мог не забыть, нет, эту картину, но как-то оторваться надолго от нее. Когда он отвел остатки своих трех батальонов в тыл, у него не оставалось и сотни штыков — полка больше не существовало. Отчаянные атаки в лоб — изо дня в день, изо дня в день — возобновлялись все в одном и том же направлении; командир дивизии приказал расчехлить знамена — люди шли в бой с развернутыми знаменами... И в памяти Белозерова замелькали имена, лица, судьбы однополчан, навеки улегшихся в ту подмосковную равнину.

На обочине шоссе был закопан начальник его штаба капитан Клейвачук — «Ваня Клейвачук, работяга, добряк, скромник!»; там же смертельно ранило в живот лейтенанта Озерова, разведчика, — «замечательно на баяне играл...»; там с пробитой навылет шеей спал Ваня Колосов, вестовой, — «весельчак, бабник, враль, но какая отважная душа!». Все они были там... А вот он — ударила Белозерова мысль, — он, их командир, здесь, и живой — пока еще живой.

Новая картина осветилась в его воображении: тесная земляная нора — штабной блиндаж, железная, раскаленная до вишневого свечения печурка, горький можжевеловый дымок под бревнами наката. И они — Островский, Клейвачук, Колосов — улыбаются ему, Белозерову, из дымного сумрака; протискиваются в узкую щель входа политрук Горелик из подива и старший батальонный комиссар Мирошевский, редактор дивизионной газеты... — «этот погиб позднее, на Волге — умница, доктор наук...». Все живые и все рады ему, только что вернувшемуся после контузии из медсанбата, шумят, хохочут, расспрашивают. А на печурке, излучающей в эту стылую ночь свое блаженное, вишневое тепло, трещит на сковороде картошка в кипящем масле, и Колосов уже разливает водку в эмалированные кружки.

Видение прошлого, вставшее перед Белозеровым, померкло — он попытался вспомнить, что же произошло дальше в ту ночь, о чем, собственно, все они шумели, чему смеялись, и не смог. Но память сердца — это неотчетливое и бесконечно живучее эхо миновавшей радости, память сердца громко заговорила в нем. Может быть, в детстве только, очень давно, в родительском доме, ему было так легко и хорошо, как в тот короткий фронтовой час — час совершенного человеческого доверия. Чудесным образом Белозеров ощутил на миг это счастливое тепло бескорыстного и верного — на жизнь и на смерть! — товарищества, ощутил для того лишь, чтобы острее почувствовать свое нынешнее одиночество. И он затосковал до странного всхлипа, невольно вырвавшегося у него.

— Извините! Вам неудобно, мешает что-нибудь?

— Нет-нет, все в порядке, — ответил Белозеров.

— Вы что-то хотели сказать?

— Нет, полный порядок, — сказал Белозеров.

И мастер, сняв нижним краем бритвы излишек мыльной пены с висков клиента, приступил к бритью.

— Допустим даже... — продолжал он свои рассуждения. — Допустим, что генерал Мороз был нашим союзником в эту зимнюю кампанию. Что же из того следует? Лишь то, что немецкое высшее командование еще раз плюхнулось в лужу, просчитавшись во времени. Как ни верти, а получается исторический конфуз. Вы согласны, товарищ Герой Советского Союза?

— Послушайте, что вы все «герой, герой»? — резко проговорил Белозеров. — Можно и без героя.

— Извините!

Старичок смешался и на какое-то время замолк. Но губы его шевелились, и он высоко, точно изумляясь, поднимал свои белые бровки — невысказанные мысли не давали ему покоя.

— Я на что только хотел обратить ваше внимание, товарищ Герой... Извините! — Старичок смущенно замигал. — Я хотел лишь сказать, что частенько мы проявляем забывчивость... Не генерал Мороз, а генерал Народ остановил немцев в сорок первом... И тем бойцам Отечественной войны, тем павшим бойцам мраморные памятники надо ставить, и золотыми буквами — их имена. А не дощатые ящички... И чтобы ни одного имени не пропустить, ни единого — вот что важно!..

— Памятники? — переспросил Белозеров. — А зачем им памятники?

Ему вспомнилось почему-то: «Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог», — и он даже подосадовал. Призраки фронтовых спутников все множились, обступая его, и в их бесплотной толпе он узнавал знакомые лица: мелькнул, откуда ни возьмись, связной Митькин в обледенелой, стучащей, как фанера, плащ-палатке, потом политрук Лукин в очках с одним уцелевшим стеклышком... Они и вправду словно бы оживали — и виноватое, и отрадное чувство охватило Белозерова. Вот поди ж ты: этот памятливый старикашка словно бы поспособствовал им выйти сегодня из глубокой тени на свет.

— Ну как же — зачем памятники? — волнуясь, возразил мастер. — Не ради славы, это я отлично сознаю, воевали наши люди. И слава — она живым нужна, живым, а не мертвецам. Но как еще, — и он просительно взглянул на Белозерова, — как еще выразить то — в одном слове не скажешь, — что должно из рода в род... А молодежь и через тысячу лет должна знать и помнить, кому она обязана.

— Вы тоже воевали? Где вы воевали? — спросил Белозеров.

Старенький мастер промолчал, помешивая энергично помазком в чашке, как бы не услышав за работой вопроса.

— Где служили?.. В ополчении, наверно? — сказал Белозеров. — Вы здорово все знаете.

Набрав на помазок пену, старичок стал намыливать его щеки.

— Я не служил, нет, не пришлось, — тихо ответил он. — Я — инвалид с отрочества, правая нога у меня короче левой — последствия несчастного случая, неудачно сросшийся перелом. И не намного короче, всего-навсего на два сантиметра, на работу не влияет, но... — старичок недоуменно приподнял плечи. — Но для армии оказался негоден. И при всем том — вам это, конечно, может показаться курьезом, — притом я особенно всегда интересовался военными вопросами. У меня и библиотечка собрана неплохая, некуда только книги ставить, квартирка не позволяет, — я, знаете, из племени книгочиев. А память на исторические даты у меня и до сих пор отличная, прямо феноменальная память... — Старичок все как будто оправдывался. — Могу вам сейчас, если желаете, ответить, в каком году какая битва произошла. И не только в новой истории, но и в древней. Такая, представьте, игра природы.

Он подождал, не начнет ли клиент проверять его знания военной хронологии.

— А служить меня не взяли, не подошел с физической стороны. В сорок первом и позднее я в нашем домоуправлении в санитарном звене состоял. — Он принужденно улыбнулся. — Тоже героизм проявлял. Но за всю войну на нашей улице ничего такого не произошло, даже зажигалки не падали. По соседству, точно, были разрушения от фугаски, а нас миновало. Счастливая случайность, конечно!

Можно было, однако, подумать, что эта случайность не радовала, а огорчала его. Чистой салфеткой старичок деликатно промокнул влажную кожу на лице Белозерова.

— Массаж? — осведомился он. — Рекомендуется после бритья.

Белозеров повел рассеянным, непонимающим взглядом.

«Нет, я не выдержу, не перетерплю, — подумал он. — Да и зачем? Чтобы опять сесть в кресло парикмахерской, чтобы заказать деволяй в ресторане, чтобы дуреть перед телевизором?»

Он изумился сам себе — ведь то, за что он цеплялся сегодня, было точно нищенское подаяние в сравнении с тем, чем он когда-то обладал. И как случается в редкие минуты отрешенности от всех больших и малых житейских благ, когда человеку открывается весь его недолгий путь, Белозеров увидел себя и свою жизнь... Он был однолюбом — еще первоклассником он возмечтал о службе в армии, и он оставался верен своей избраннице до конца. Почти одновременно в его памяти пронеслось: военное училище, парад на Красной площади, первый приз на конноспортивных состязаниях, приезд в родительский дом на каникулы, бал по окончании училища... А потом четыре года войны — страшной, небывалой, победоносной, — опалившие его навсегда!

Вскоре после войны Белозерову пришлось перейти на тыловые должности: армия сокращалась, а военного образования у него было маловато — учиться показалось поздно, и одно время он начальствовал в военторге. Уволенный в запас, он несколько лет просидел в министерской канцелярии, не ужился там, заскучал, да, по совести сказать, пользы от его сидения там было немного, и, на свою беду, он опять принял назначение в торговлю. Здесь и произошло его крушение: он попал в западню, расставленную для него, поверил бесчестному человеку, преступнику — и погиб...

И Белозеров как бы сверху, со стороны, подумал о себе: все послевоенные годы он, собственно, только исполнял требования жизни — порой благодушествовал, чаще скучал, тосковал, а не жил, пока сама судьба не оборвала это бесплодное течение его дней... И он всем своим существом рванулся сейчас вслед, вдогонку за ушедшими намного раньше однополчанами.

«Чего я боялся? — спрашивал себя он. — Вот все они умерли, ребята мои, и... ничего. Вот ты есть, и вот тебя нет — и ничего».

Это бессмысленное «ничего» особенно убеждало Белозерова. Казалось — смутно, невысказанно даже для себя, — что смерть человека, каждого человека, должна была сопровождаться необыкновенными потрясениями, чем-то исключительным, всеобщим ужасом, грозами и молниями. Но человек исчезал, и решительно ничего не происходило, и сам он, конечно, не сознавал, что его уже нет.

— Массаж позволите? — не дождавшись ответа, снова спросил старичок парикмахер.

— Массаж? — повторил Белозеров. — Ну что ж, давайте.

В конце концов ему предстояло не более того, через что давно уже переступили его товарищи. Сколько раз они выручали его в смертной беде, и ныне вновь они протягивали ему руки... Да как же он раньше не позвал их на выручку!.. Белозерова пронзило удивительное сознание: он словно бы ловко перехитрил кого-то враждебного ему, кого-то, кто долго увлекал его в сторону от его истинного пути, кто обманул его, обольстил. И вот наконец он вырвался из этого долголетнего плена — плена не своей жизни!

«Все! Точка! И взятки гладки, взятки гладки...» — твердил он про себя, испытывая непостижимое мстительное удовлетворение.

Из зеркала, на него смотрели неразумно, жестко блестевшие глаза, и он подмигнул своему отражению; оно ответило тем же, с неразумной жесткой усмешкой. Белозеров вдруг развеселился — прямо-таки уморительным показалось ему и то, что он перемигивается с самим собою, и то, что он побрился и постригся и ему сделают массаж.

— Рекомендуется после бритья, говорите? — громко сказал он.

— Лучшее средство для кожи, — с готовностью пояснил старичок. — Придает эластичность, усиливает кровообращение.

— Не роскошь, а гигиена, — сказал Белозеров.

И все время, пока парикмахер колдовал над ним, накладывая крем на кожу, похлопывал кончиками пальцев по щекам, по подбородку, его разбирал смех.

— К слову сказать: под влиянием массажа улучшается и общее самочувствие, — добавил старичок. — Бодрость появляется, активность.

И Белозеров, не удержавшись, громко, грубовато рассмеялся.

Но когда все процедуры были завершены и он, выбритый до блеска на скулах, причесанный, напомаженный, благоухающий шипром, встал с кресла, он, прощаясь с мастером, проникся к нему странной особенной благодарностью.

— И впрямь помолодили меня на двадцать лет. Спасибо! — сказал он.

Старый мастер был очень доволен.

— Не за что... Пожалуйста! Весьма признателен за приятную беседу. Пожалуйста!

Припадая на правый бок, маленький, бело-румяный, с пушистым хохолком надо лбом, похожий на состарившегося петушка, он проводил своего клиента до выхода и придержал портьеру.

— Заходите к нам еще... Будем всегда рады, — с поклоном проговорил он.

— Благодарю! К сожалению, не могу обещать, — улыбаясь, сказал Белозеров.

— Уезжаете? Покидаете нашу красавицу Москву?

— Пожалуй, что так — уезжаю, — ответил Белозеров, — покидаю.

— Счастливого пути, счастливого пути!

И старичок опять учтиво поклонился.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления