Онлайн чтение книги

Пять поэм

Лейли и Меджнун

Перевод П. Антокольского

Молитва

Глава, по традиции, содержит восхваление единства Аллаха, построенное как молитва, как ряд обращений Низами к богу. Молитвенные обращения перемежаются с очень кратким (один-два стиха) изложением отдельных религиозно-философских положений (роль разума в познании и т. п.).

Восхваление последнего из пророков (Мухаммеда), да будет над ним молитва и мир

Восхваление пророка, построенное так же, как молитва. Содержит ряд философских положений и завершается хвалой четырем первым наместникам пророка — халифам Абу Бекру, Омару, Осману и Али.

О вознесении на небо Посланника Аллаха

Описание вознесения Мухаммеда на небо, схожее с содержащимся в «Сокровищнице тайн» (см. «О вознесении Пророка»). Глава завершается молитвой.

Мудрые изречения и поучения

Низами говорит, что надо быть душою щедрым, как туча, и радостным, как расцветшая роза, странствующим, как солнце, и рассыпающим, как оно, повсюду золото мудрости. Далее он утверждает высшую ценность духовной жизни человека, стремления к познанию, по сравнению с грубыми чувственными удовольствиями от сна и еды, доступными и ослам. Затем он говорит о сотворенности мира Аллахом, о мере его познаваемости и путях познания.

Вступление

Я был в тот день столь счастлив и богат,

Что позавидовал бы Кейкубад.

Не хмурил я изогнутых бровей,

Читая строки повести своей. [248] …повести своей… — то есть собрания своих стихов.

Казалась верным зеркалом судьба.

И, волосы откинув мне со лба,

Дышало утро благовоньем роз,

И счастливо то утро началось.

Как мотылек в огне златой свечи,

Как соловей в садах Барды в ночи,

На башне слов я знамя водрузил,

Свое перо в чернила погрузил,

Его расщеп алмазами точа.

Язык мой был болтливей турача.

Себе сказал я: час пришел, восстань!

Тебе судьба приносит счастья дань.

Где твоему безделию предел?

Не отстраняйся от великих дел.

На благородный лад настрой свой саз.

Кто спорит с жизнью, тем она далась,

Кто с поднятой проходит головой,

Тот человек бывалый, боевой.

Как зеркало, верна душа его,

Не отражает криво ничего.

А тот, кто чужд народу своему, —

Как бы закутал лживый лоб в чалму.

Судьба благая! Требуешь ли ты,

Чтоб были руки делом заняты?..

Так я мечтал. И вдруг звезда летит.

Вот он, мой жребий, — что мне возвестит?

Найду ль почет за столько дней труда,

И дастся ль мне сокровище тогда?

Так я гадал… И вижу наконец,

Посланье шаха мне принес гонец. [249] Посланье шаха мне принес гонец. — Речь идет о прибытии гонца от Ширваншаха Ахситана, заказчика «Лейли и Меджнун».

Как он писал, чудесный каллиграф,

Витиеватым почерком убрав

Страниц пятнадцать! Что ни буква — сад.

Как шаб-чираг, слова его горят:

«О друг и брат, ближайший меж людьми!

Словесных дел волшебник, Низами!

Проснись! Восстань от сладостного сна.

Яви нам чудо. Мощь тебе дана,

Чтоб на арене слова своего

Нам доказать благое мастерство.

Хотим, чтоб в честь Меджнуновой Любви

Гранил, как жемчуг, ты слова свои.

Чтобы, Лейли невинность обретя,

Ты был в реченьях свежим, как дитя,

Чтоб, прочитав, сказали мы: «Ей-ей!

Клянемся мы державою своей,

Что сладость книги стоит сотен книг».

Ты перед нами некогда возник

В чертоге слов, как некий шах Хосров.

Так не жалей опять своих даров,—

Арабской ли, фарсидской ли фатой [250] Арабской ли, фарсидской ли фатой… — то есть ты можешь написать поэму по-персидски с употреблением арабских слов.

Украсишь прелесть новобрачной той.

С твоим искусством дивным, Низами,

Знакомились мы прежде. Так пойми:

Для чьей отрады, для чьего лица

Ты нанизал свой жемчуг из ларца?

Мы знаем толк в речениях людских,

Мы замечаем каждый новый стих.

Но к тюркским нравам непричастен двор,

Там тюркский неприличен разговор. [251] Но к тюркским нравам непричастен двор, // Нам тюркский неприличен разговор. — На этот бейт существуют различные комментарии. Иранский ученый В. Дастгирди понимал его так: «Мои обещания заплатить за поэму не таковы, как у тюрка султана Махмуда Газневи, обманувшего Фирдоуси» (согласно известной на Востоке легенде). Другое толкование: «Не пиши поэму на тюркском языке». Е. Э. Бертельс считал этот стих позднейшей вставкой, не принадлежащей Низами.

Раз мы знатны и саном высоки,

То и в речах высоких знатоки!»

Прочел я… Кровь мне бросилась в лицо,—

Так, значит, в ухе рабское кольцо!

И не поднять из мрака мне чела,

И на глазах как пелена легла,

И не найти сокровищ золотых…

И замер я, и ослабел, затих,

И голову запрятал от стыда…

Где близкий, кто бы понял, в чем беда?

Вновь дополнять творенье — смысла нет.

А рядом сын любимый, Мухаммед,

Как тень моя скользящая, был тих.

Он подошел и сел у ног моих

И говорит: «Не раз ты мяч бросал,

«Хосров — Ширин» недаром написал;

Сердца людей еще повесели

И напиши Меджнуна и Лейли,

Чтоб две поэмы были двойники.

Он — Ширваншах. Вы оба высоки.

Твое владенье — не Ширван, а мир.

Но он знаток, он знатен, он кумир.

Нарядных он потребовал прикрас,—

Садись пиши, как ты писал не раз».

Я отвечал: «Уместна эта речь!

Ты чист, как зеркало, остер, как меч.

Но как мне быть? Душа раздвоена.

Мысль широка. Дорога к ней тесна.

И узок вход рассказу моему.

Хиреет речь, зажатая в тюрьму.

Мне площадь как ристалище нужна,

Как поле для лихого скакуна.

Такая радость, ведомая всем,

Мне не дана. Вот отчего я нем.

Изящество и легкость — вот узда,

Чтоб речь была отважна и тверда,

А от печали рабской и цепей

Она звучит трусливей и слабей.

И если нет на волю мне пути,

Откуда слово ценное найти?

Где музыка, где вина, где меджлис,

Где сад, чтоб мысли светлые зажглись?

Сухой песок, пустыня, [252] Сухой песок, пустыня… — то есть арабская легенда о Лейли и Меджнуно суха, как Аравийская пустыня. темя гор…

Иной народу нужен разговор:

Чтоб слово было сердцем рождено,

Чтобы звенело радостью оно!

Рожденное без радости — мертво.

Но шах велит, чтоб именем его,

Закованный в наряд чужих прикрас,

Я все же точно выполнил приказ!

Чтобы его величество, сочтя

Мой жемчуг, забавлялся, как дитя!

Чтобы влюбился будущий мой чтец

В творенье, кто бы ни был — хоть мертвец!

Я начал рыть и средь глубоких ямин

Набрел на клад, на философский камень.

Природе нужен только краткий путь,

Чтоб не терялся в беспорядке путь.

И путь мой краток был, и голос ясен,

И сладостен напев, и строй согласен.

Размер стиха, как море [253] Размер стиха, как море… — Образ построен на омонимах: «бахр» — море и «бахр» — стихотворный размер. в пляске волн,

Но сонных рыб — живой добычи — полн.

Иные ищут сладости словесной,

Но свежести не знают полновесной.

Но никому среди глубин морских

Не попадалось раковин таких!

И каждый бейт мой, свежестью сверкая,

Дороже, чем жемчужина морская.

Когда искал я эти жемчуга,

Не поскользнулась смелая нога.

Я спрашивал — а сердце отвечало.

Я землю скреб — нашел ключей начало.

Весь мой избыток, весь душевный пыл

Я отдал, чтоб рассказ закончен был.

Четыре тысячи стихов и больше

Сложил в четыре месяца, не дольше.

Свободный от житейских мелочей,

Сложил бы их в четырнадцать ночей.

В восхваление царя Ахситана — сына Минучихра

Низами, по традиции, восхваляет заказчика поэмы, говорит о древности его царского рода, о ого щедрости, о могуществе, о том, как он крут с врагами и мягок с друзьями и т. п. В заключение Низами молит Аллаха, чтобы он ему, отшельнику, послал с помощью этого шаха пропитание.

Обращение во время целования земли

Глава содержит ряд традиционных восхвалений, обращенных к Ахситану.

В восхваление сына шаха (Ахситана, молодого Минучихра) и о препоручении ему (Низами) своего сына (Мухаммеда)

Низами восхваляет юного наследника Ахситана и просит его благосклонно принять как поэму «Лейли и Меджнун», так и своего сына Мухаммеда, который отвезет поэму ко двору Ширваншахов. Он просит назначить своему сыну постоянное жалованье.

Наставления сыну

Четырнадцатилетний сын мой скромный,

Едва проникший взглядом в мир огромный,

Я помню, как ребенком лет семи

Ты розой мне казался меж людьми.

Ты вырос ныне стройным кипарисом:

Бегут года, — смиренно покорись им!

Беспечных игр окончилась пора.

Расти, учись познанию добра.

Ищи свой путь, заранее готовясь

Чертог построить не на страх — на совесть.

Ребенка спрашивают: — Чей сынок? —

Но взрослый отрок в мире одинок.

И если час ребяческий твой прожит,

Тебе мое отцовство не поможет.

Будь сам как лев, сам побеждай в бою,

Надейся лишь на молодость свою.

Добыв успех, не расставайся с честью,

Не оскорбляй чужого благочестья.

И если сказку вздумаешь сложить,

Сумей и в сказке истине служить.

Так поступай и делай, чтобы только

В грядущем не раскаиваться горько.

И верь нелицемерно в мой совет,—

Тебе послужит верно мой совет.

В привычках, свойственных тебе, отмечу

Заносчивость и склонность к красноречью.

Со стихотворством только не дружи:

Чем глаже стих, тем ближе он ко лжи. [254] Чем глаже стих, тем ближе он ко лжи. — Буквально: «Самые прекрасные стихи — самые лживые из них». Это изречение приписывается пророку Мухаммеду, который, по преданию, не любил светскую панегирическую поэзию, развитую у арабов в его время.

Нет, стихотворство — не твое блаженство.

Здесь Низами достигнул совершенства,

Стих, может статься, громко прозвонит,

Но пользой он, увы, не знаменит.

Пускай созреет сущность молодая,

Одним самопознаньем обладая.

Познай себя, [255] Познай себя… — буквально: «Тот, кто познал себя, познал господа своего». Это изречение также приписывается Мухаммеду. Его приводят почти все суфийские авторы. Для них, как и для многих других мистиков, познание человека ведет к познанию бога. Суфии с целью самопознания, развивали своеобразную «анатомию», соединенную с психоанализом, сходную с тайным знанием индийских йогов. Низами часто называет себя «хаким», что в его время и позднее значило «мудрец» и одновременно «врач». познать себя стремись,—

Таким стремленьем отчеканишь мысль.

Пророк учил, что правая дорога —

Познанье жизни и познанье бога.

Стоят у двери этих двух побед

Лишь двое в мире: врач, законовед.

Так будь врачом, что воскрешает к жизни,

Не костоправом, что лишает жизни!

Законоведом, любящим закон,—

Не крючкотвором, губящим закон!

Будь тем иль этим, — уважаем будешь,

Учителем людей, служа им, будешь!

Я все сказал. Исполнить должен ты.

Работой жизнь наполнить должен ты.

Что слово! Беглый плеск воды проточной.

Поменьше слов, — тогда значенье точно.

Пусть бьет ключом студеная вода,

Не в меру выпьешь — берегись, беда!

Цени слова дороже всех жемчужин,

Чтоб голос твой услышан был и нужен.

Нанизывай слова, как жемчуга,—

Лишь редкостная снизка дорога.

Нам кажется чистейший жемчуг сказкой

И в кипени волны, и в глине вязкой.

Пока он цел — краса морских зыбей.

Растертый в прах — лекарство [256] Растертый в прах — лекарство… — Растертый жемчуг во времена Низами входил в состав многих лекарств. от скорбей.

Что россыпь звезд на пажити полночной!

Одно лишь солнце согревает мощно.

Все мириады звезд во тьме ночей —

Ничто пред славой солнечных лучей.

Низами поминает своих усопших родных

Встань, виночерпий, и налей вина,

Дай жаждущей душе моей вина!

Пускай светла, пускай, как слезы наши,

Прозрачна будет влага пирной чаши.

И только пригублю я чашу, — пусть

В стесненном сердце замирает грусть.

Так много в жизни видел я веселья,—

Оно прошло, но памятно доселе.

Потом и память сгинет без следа…

Потом и я исчезну навсегда…

Встань, виночерпий, и налей мне чашу

Рубинового сока, ибо вновь

От складных слов я стал мудрей и краше,

Моложе стала старческая кровь.

Да, мой отец, Юсуф, сын Муйайеда,

Ушел навек, догнал кончиной деда.

Что с временем бороться? Все течет.

К чему вопить, что неоплатен счет?

Я видел смерть отца. Одним ударом

Я разорвал с его наследьем старым.

Я вырвал жало медоносных пчел

Из тела и забвенье предпочел.

Встань, виночерпий, не сиди без дела!

Налей мне чашу жидкого огня!

Чтоб тварь немая речью овладела,

Чтоб сразу в пот ударило меня.

Да, мать моя, из курдского селенья,

Скончалась. Все земные поколенья

Должны пройти. Все матери умрут.

И звать ее назад — напрасный труд.

Но глубже всех морей людское горе.

И выпей я все реки и все море,

Хоть сотней ртов прильни к его волне,—

Не исчерпать соленой чаши мне.

Один бальзам враждебен этим волнам:

Он называется забвеньем полным.

Встань, виночерпий, встань! Мой конь хромает.

Но чтобы он идти спокойно мог,

Налей вина, которое ломает,

Бросает в жар, но не сбивает с ног.

Хаджа-Умар — брат матери. Мне вскоре

Расстаться с дядей предстояло горе.

Когда я выпил горький тот глоток,

По жилам пробежал смертельный ток,

Во флейте горла пенье оборвалось,

А цепь молчанья вкруг него свивалась.

Встань, виночерпий! В погребе прохладном

Найди вино, как пурпурный гранат.

Глотнув хотя бы раз усильем жадным,

Посевы жизни влагу сохранят.

Где ближние? Где цвет моей семьи?

Где спутники — товарищи мои?

Чтоб улей полнился медовым соком,

Он должен жить в содружестве высоком.

Червяк растит свой шелковичный кокон,

Но в тесной келье той не одинок он.

Китайцы шелк своей обновки ткут

И под ноги друзьям циновки ткут.

И муравей под тяжестью хлопочет:

С товарищами он делиться хочет.

И если ты друзьям и близким рад,

Настройся сам на их согласный лад.

Пусть голос твой не прозвучит, как скрежет,

И стройного напева их не режет.

В чем равновесье? В помощи от всех.

Лишь этим достигается успех.

Встань, виночерпий, и вина мне брызни

Душистого, как мускус, — ибо в нем

Есть выжимки быстробегущей жизни

И сладостное дружество с огнем.

Доколе дом повергнут мой во прах?

Доколе пить отраву на пирах?

Ведь паутина рану то затянет,

То снова нас царапает и ранит,

То на руке нам остановит кровь,

То кровь из мух высасывает вновь.

Ведь этот дом, в котором столько горя,—

Непрочен, значит — распадется вскоре.

Встань, виночерпий, не беги от сборищ

И в чашу дивной горечи налей!

Все тайное мое откроет горечь,

Чем обнаженней, тем душе милей.

Забудь о прошлых днях, тоской увитых,

Давным-давно запечатлен их свиток.

О прошлых жизнях, сгинувших во мгле,

Не поминай, пока ты на земле.

Пускай прочел ты семь седьмых Корана, [257] Пускай прочел ты семь седьмых Корана… — Коран условно разделен мусульманским духовенством на семь частей для чтения в каждый день недели и для изучения по частям в школе.

Пускай семь тысяч прожил лет, но рано

Иль поздно на краю твоих дорог

Семь тысяч лет пройдут, настанет срок.

Раз нам расти, чтоб сгинуть, суждено,—

Великим быть иль малым — все равно.

Встань, виночерпий! Утро наступило.

Налей вина, что можно и не пить,

Чтоб солнцем бы глаза мне ослепило,

Пред тем как их водою окропить.

Шел в Каабу курд и потерял осленка,

И начал бедный курд ругаться звонко:

«Куда в пустыню джинн меня завел?

Куда девался подлый мой осел?»

Кричал, кричал, внезапно оглянулся —

Осленок рядом… Тут он усмехнулся

И говорит: «Мне ругань помогла,

Без ругани я б не нашел осла».

Честней же, слово крепкое, служи нам!

Не то с ослом простимся и с хурджином.

А у кого коровья кротость, тот

Нигде потерянного не найдет.

Встань, виночерпий, не жалей глотка мне,

Налей такого жгучего вина,

Что только вымоешь простые камни —

И в яхонты их грязь превращена.

Не стоит возвеличивать ничтожных,

И слушаться их приказаний ложных,

И пред насильем голову склонять,

И пред глупцом достоинство ронять.

Как на скале воздвигнутая крепость,

В бореньях с жизнью прояви свирепость.

Кто небреженье вытерпел, — тот слаб.

Кто униженье вытерпел, — тот раб.

Носи копье, как шип несет шиповник,—

Тогда ты будешь многих роз любовник.

Что силу ломит? — Бранные слова.

А в жалобах немного торжества.

Встань, виночерпий, — ибо вечереет.

Я умственным насытился трудом.

Налей вина, оно меня согреет.

Я вспомню о рассвете золотом.

Двух-трех кутил возьмем мы на подмогу.

Веселье разгорится понемногу.

Луч солнца и пылинку золотит,

А шах твоих пиров не посетит.

Остерегайся жалованья шаха:

Кто служит в войске — недалек от праха.

Остерегайся милостей владык,

Не то сгоришь, как пакля, в тот же миг.

Огонь владыки жарок и прекрасен,

Но лучше быть подальше: он опасен!

Как мотыльков огонь свечи влечет,

Так манит нас и губит нас почет.

Дай мне вина такого, виночерпий,

Чтобы услышал я призывный клич,

Чтоб снова мысль была не на ущербе!

Меня, как Кейкубада, возвеличь!

Все твари мира, кроме человека,

В своей норе блаженствуют от века.

Лишь человек проклятья голосит,

Когда не слишком он, жадюга, сыт.

Хотя б один глоток его не допит,

Он тотчас небо жалобой торопит.

Хотя бы каплей вымочен дождя,

Он с облаком бранится, весь дрожа.

Хотя бы малость зной его и сушит,

Он в солнце камни с яростию рушит.

Сам будь как свет, чтоб мощь твоя росла,

Не замарайся от добра и зла.

Сам, как вода, любезен будь и нежен,

Сам, как вода, прозрачен и безбрежен.

Встань, виночерпий, хватит отговорок!

Найди мне ту волшебную струю,

Что на пиру сулит веселья ворох,

Становится оружием в бою!

Пляши, как ночью пляшут звезды в небе!

Пускай тебе изранит ноги щебень!

Пускай хромает конь — иди пешком.

На зуботычину ответь смешком.

Ты бремя всех поднять на плечи вышел.

Освобождать других, — что в жизни выше?

Когда же сам под тяжестью падешь,

Плечо, чтоб помогло тебе, найдешь.

Пришла пора кочевья и блужданья!

Не на себя смотри — на мирозданье!

Тяжел твой путь, а ноги в волдырях.

В путь, труженик! Все остальное — прах.

А если слаб, клади мешок заплечный,

Укройся дома. Время быстротечно.

Раз в обществе нет пищи для ума,

Запри свой ум в глухие закрома.

Чем привлечет пустая нас страница?

Куда без ветра челноку стремиться?

Встань, Низами! Твой замысел возник.

Тебе укажет Хызр благой родник,

И увлажнит твой самоцвет неюный

Студеная вода, любовь Меджнуна.

Жалобы на хулителей

Кипи, душа! Пришла пора кипенья.

Вселенной всей мое владело пенье.

Зачем же я в молчанье погружен,

Когда словами в бой вооружен?

С любым трудом я справился доселе,

Своим напевом славился доселе.

Тем волшебством, что по утрам творил,

Я семь седьмых Корана повторил.

Владел я даром необыкновенным

И назван был зерцалом сокровенным.

И красноречьем острым, словно меч,

Я, как Мессия, мог сердца привлечь.

Стихи такого жара достигают,

Что берегись их трогать, — обжигают!

А те, что и без соли хлеб сожрут,

В моей тени достаток свой берут.

Лев не скупится львиною добычей:

Сыта лисица львиною добычей.

Богат мой стол, велик мой оборот,

Щедротами осыпан весь народ.

Завистник же со мной пиров не делит,

Поэтому он всякий вздор и мелет.

Всегда внизу он, словно тень, лежит

И где-то сзади, словно тень, бежит.

Едва начну я складывать газели,

Он их подделывает еле-еле.

Едва налажу строй моих касыд,

Он в подражанье вяло голосит.

А если обо мне сказать посмеет,—

Что ж удивляться! — лжет и не краснеет.

Я отдал от души вам мой чекан,—

Он делает фальшивым мой чекан.

Людей мартышка корчит неуклюже.

Звезда и в мутной отразилась луже.

На чье-то тело упадает свет,—

Страдает тень, но не страдает свет.

А тень любое тело искажает

И мешкотно ему не подражает.

Но океан, когда прозрачен сам,

Дает охотно выкупаться псам.

И я охотно в берег бью, как волны,

Отнюдь не горьким сожаленьем полный.

Я честно бью киркой и рою рвы,—

Вот почему мой враг без головы.

Все те, что мастерство мое порочат,

Своей кончины близкой не просрочат.

Когда поймали у ворот воров,

Воры кричат: «Держи, народ, воров!»

Так нет же! Если вправду он без денег,—

Открыта дверь, пускай войдет бездельник!

Когда бы я нуждался в чем-нибудь,

Не постыдился б руку протянуть.

Но если правлю я двумя мирами,

Зачем же мне глумиться над ворами!

Я подаянье нищим подаю,—

Пусть расхищают житницу мою!

Весь жемчуг, все сокровища ты видишь,

Меня ты этим, право, не обидишь.

Извинения за жалобы

С тех пор что я самим собою стал,

От рук моих и червь не пострадал.

Не трогал я ничьих чужих жемчужин

И был с любой чужой заботой дружен.

По доброте не ведал бранных слов

Ни для собак, ни для тупых ослов.

Не гневаясь и ближних не ругая,

Все сказанное выше — отвергаю!

Но я недаром часто примечал,

Что мало чести тем, кто промолчал.

Моим друзьям известно, кто я родом,

Откуда мой товар, куда он продан.

А тем, что нам завидуют сейчас,

Отпор найдется и помимо нас.

Молчи, душа, иди своей дорогой,

Обидчиков не помни и не трогай.

Спокойна будь, не трать пустых речей,

Не прячь лучей от бедности ничьей.

Будь как цветок на горном перевале,—

Целуй те пальцы, что тебя сорвали!

Начало повести

Рассказчик начинет речь, — и тут

Пусть жемчуг, им нанизанный, сочтут.

В краю арабов жил да был один

Славнейший между шейхов властелин.

Шейх амиритов жизнь провел свою

В цветущем этом солнечном краю.

Взметенный им песков сыпучих прах

Душистей был, чем чаша на пирах.

Исполнен добродетелей и сил,

Под солнцем гордо он чело носил,

Был самовластен, как султан иной,

Как сам Карун с несчитанной казной.

Приветлив с бедняками, справедлив

И славен меж арабов, как халиф.

Но лишь одна ждала его беда!

Он — раковина полая, куда

Не вложена жемчужина. Он — ствол,

Что ни одним побегом не зацвел…

Да, как ни жаждал сына он, грустя,

Как ни вымаливал себе дитя,

Каких дирхемов нищим ни давал,

Каких красивых жен ни целовал,—

Как он ни сеял — не всходил росток:

Все сына нет, все пуст его чертог!

Отцу и невдомек, что не слаба,

Но мешкает в решениях судьба.

Пусть поиски напрасны! Не ропщи,

Причину лучше тайную ищи.

Так связано все на земле узлом,

Что счастье вечно следует за злом.

И вот Аллах вознаградил отца

За должное смиренье до конца.

И родился младенец дорогой —

Такой любимый, слабенький такой.

Родные совершить обряд пришли

И мальчугана Кейсом нарекли.

И год прошел — ребенок рос и рос,

Стройней тюльпана, прихотливей роз,

Весь упоен предчувствием любви,

Чья сущность разлита в его крови,

Как будто от него исходит свет,

И весь он — мирозданию привет.

Семь лет прошло, — растет он все быстрей,—

Тюльпан в венке фиалковых кудрей.

А через десять лет по свету шла

Из уст в уста его красе хвала.

И счастлив был и ликовал отец,

Когда пошел он в школу наконец.

Был выбран и наставник, старший друг,

Знаток — преподаватель всех наук.

И рядом с Кейсом в тот же день и час

Шумит ватага сверстников, учась.

И каждый мальчик, ревностен и строг,

Готов учить и повторить урок.

А рядом с мальчиками у доски

Есть девочки. Друг другу не близки,

Они сошлись из разных стран и мест,

От всех племен, что ведомы окрест.

И Кейс меж них ученьем поглощен,

Но и другим предметом увлечен!

С ним рядом есть жемчужина одна,

Как бы с другого поднятая дна,

Еще не просверленная, в красе

Нежнейшей, — украшенье медресе.

Разубрана, как куколка, стройна,

Как кипарис, прелестна, как луна.

Шалунья! Взмах один ее ресниц

Пронзает сердце, повергает ниц.

Газель, чей смертоносен тихий взор,

Чья кротость в мире вызовет раздор.

И если кудри — ночь, то светлый лик

Как бы в когтях у ворона возник.

А крохотный медоточивый рот —

Предвестие всех будущих щедрот.

Но сладостное диво с нежным ртом

Рассеет войско мощное потом,

Войдет, как трижды чтимый амулет,

В мечты влюбленных через много лет.

Когда войдет ее звезда в зенит,

Она стихом касыды прозвенит,

И капля пота на ее челе

Священной будет зваться на земле.

Румянец, родинки, сурьма очей —

Все станет завтра звездами ночей.

От черных кос, что стан ей обвили,

Зовут ее, как ночь саму, — Лейли. [258] Зовут ее, как ночь саму, — Лейли. — Имя Лейли созвучно со словом арабского языка, которое значит «ночь». Этимология же имени неясна. Возможно, это древнесемитское имя «Лилит», встречающееся в Библии.

Ее увидел Кейс и стал иным,

И сердце отдал за нее в калым.

Но и она, но и она полна

Предчувствием, — как будто от вина,

Которого пригубить ей нельзя,

Все закружилось, медленно скользя.

Пришла любовь. И первый же глоток

Из этой чаши — пламенный поток.

Но как им трудно в первый раз пьянеть,

Как странно им, как дивно пламенеть,

Как сладко им друг с другом рядом жить,

И с каждым часом все нежней дружить,

И ежечасно сердце отдавать,

И никогда его не открывать!..

Товарищи учением полны,

А эти два влечением пьяны.

Те говорят словами, как и встарь,

У этих — свой учебник, свой словарь.

Те много книг прочтут, чтоб не забыть,

А эти миг цветут — лишь бы любить.

Те сочетают буквы для письма,

А эти лишь мечтают без ума.

Те знатоки в глаголах, в именах,

А эти онемели в смутных снах.

О том, как Лейли и Меджнун полюбили друг друга

И каждый день, едва взойдет заря

И солнце, как Юсуфов лик горя,

Окаймлено пыланьем светло-синим,

Полнеба красит цветом апельсинным,—

Лейли подставит золоту чело,

Чтобы зарделось нежно и светло.

И многие всем сердцем засмотрелись

На девственную утреннюю прелесть

И, отозвавшись на младой огонь,

Ножом себе царапали ладонь. [259] Ножом себе царапали ладонь. — Выше восходящее солнце сравнено с ликом Юсуфа — Иосифа Прекрасного. В этом же стихе содержится намек на такой эпизод легенды о Юсуфе, содержащийся в Коране. Женщины осуждали Зулейху за ее преступную любовь к Юсуфу. Она собрала их и дала каждой по апельсину и ножу, чтобы его очистить. Неожиданно вошел Юсуф. Увидев его красоту, все женщины порезали себе руки.

И Кейс бродил, влюбленный и безмолвный,

Как зрелый плод, румяным соком полный.

Дни шли и шли. И день настал, когда

Пришла взаимных вздохов череда.

Жилища их любовь опустошила,

С мечом в руке над ними суд вершила.

И между тем как немы их уста,

Уже роились слухи неспроста,

И сорвана завеса с детской тайны,

И весь базар взволнован чрезвычайно.

И как они ни сдержанны, — не смолк

Всеобщий пересуд и кривотолк.

Ведь и в засохших зернышках нетленный

Благоухает мускус для вселенной.

Как будто ветер, вея поутру,

Приподымал за уголок чадру

С чела любви. Они терпели честно:

Ведь тайна лишь двоим была известна.

Но что терпеть, что пользы им молчать,

Когда с запрета сорвана печать?

Любой их взгляд красноречивей слова.

Найдется ль средство от мученья злого?

Путь пламени любовь нашла сама —

И вырвалась. И Кейс сошел с ума.

Да, он, глядевший на Лейли украдкой,

Снедаем был безумной лихорадкой

И рядом с ней, и близко от нее —

Лишь растравлял отчаянье свое.

Ведь сердце — путник над скалистой бездной,—

Когда сорвешься — помощь бесполезна.

А тот, кто этой доли не знавал,

Его Меджнуном странным называл. [260] Его Меджнуном странным называл. — Меджнун — значит по-арабски «одержимый джиннами, нечистой силой», «бесноватый», «безумный».

Да, был он одержим. Не оттого ли

Он кличку подтверждал помимо воли?

За то, что люди брешут, будто псы,

Он был лишен возлюбленной красы.

За толки их, насмешками плененных,

Похищен был у лани олененок.

Лила Лейли бесценный жемчуг слез,

И Кейсу плакать горестно пришлось.

И он бродил по рынку и вдоль улиц,

И все, кто с ним, рыдающим, столкнулись,

Что на него дивились и глазели,

Что слышали напев его газели,—

Все ринулись за ним оравой шумной,

Кричали вслед: «Меджнун, Меджнун, безумный!»

А он и впрямь с рассвета до звезды

Не признавал ни сбруи, ни узды.

Он будто гнал осла над черной кручен.

Но из-под ног ушел песок горючий,

Посыпался непрочный тот карниз,

И сорвался осел с поклажей вниз.

Он, как свечи слабеющий огарок,

Ненужный днем, и ночью был не ярок.

И что ни утро он спешил босой,

Чтоб повстречаться с милою красой.

Простоволосый, он бежал в пустыню,

Чтоб увидать любимую святыню.

Он шел, чтобы к шатру ее прильнуть.

И долог был его обратный путь.

Быстрее ветра он спешил туда,—

Назад он плелся будто сквозь года.

К ней он летел на сотне крыл летучих,

Назад — дорога в терниях колючих.

К ней — водопада пенистый полет,

Назад — ползущий по ущельям лед.

Он не боялся волдырей и ссадин,

Летел, как будто несся вихорь сзади.

Как на коне летел, не чуя ног,

А шел назад — разбит и одинок.

И будь судьба к нему благоприятна,

Он не пришел бы никогда обратно!

Описание любви Меджнуна

Рассказ о том, как Меджнун, совсем обезумев от любви, бродит с друзьями по городу и в степи около кочевья племени Лейли. Он обращается к ветру с мольбой донести до возлюбленной слова о его страсти и его мучениях.

О том, как Меджнун отправился взглянуть на Лейли

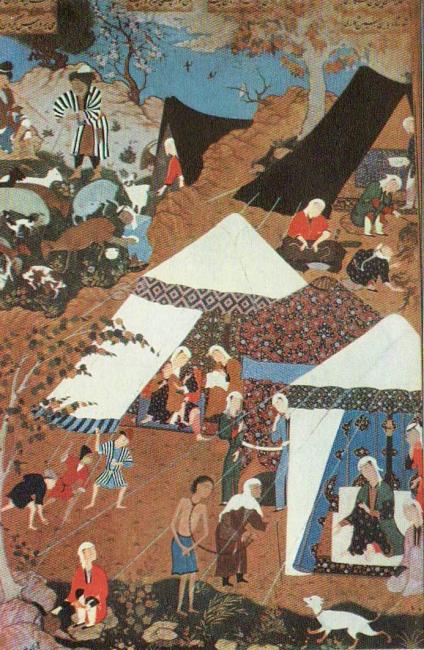

Меджнун идет с друзьями в горы Неджда к кочевью племени Лейли и видит ее издали в распахнутом шатре.

Отец Меджнуна отправляется сватать Лейли

Опущена фата над ненаглядной,

И сломан мост через арык прохладный.

Меджнун в разлуке с милой горевал

И по ночам газели распевал,

И по утрам он брел на то же взгорье

С толпой друзей таких же нищих. Вскоре

Стал повсеместной притчей их позор.

И жаловались все, потупив взор,

Отцу на сына. Вздохи, укоризны

Сын услыхал. Но сделан выбор в жизни!

Что рассужденья здравые, когда

Влюбленному мила его беда!

Отец скорбел о сыне и, поведав

О том родне, просил ее советов.

По мнению старейшин, лишь одна

Дорога здесь пригодна и честна:

Не медлить с начинанием, из мрака

Извлечь Меджнуна и добиться брака.

Шейх амиритов быстро собрался

В дорогу. Провожала челядь вся.

Уже достигли Неджда. В это время

Все родичи красавицы, все племя,

Все — знать и челядь — вышли из шатров,

Чтоб чужеземцам предоставить кров.

С почетом принят был шейх амиритов.

«В чем ты нуждаешься? Скажи открыто».

Тот отвечал: «Хочу быть ближе к вам,

Прошу вас верить искренним словам».

И без утайки все сказал соседу:

«Ищу родства с тобою, не посетуй!

Как сочетать твое дитя с моим?

Мой сын рожден в пустыне и томим

Тоской по родниковой, свежей влаге.

А я забочусь о сыновнем благе

И говорю об этом без стыда.

Моя семья богатствами горда

И знатностью и пышностью известна.

Есть у меня желанье дружбы честной,

А для вражды всегда оружье есть.

Мне — жемчуг твой. Тебе — хвала и честь.

Ты продаешь. Товар в цене сегодня.

Торгуйся, чтоб я выше цену поднял,

Запрашивай, покуда спрос велик».

Так кончил речь отец, и в тот же миг

Второй отец ответствовал учтиво:

«Ты говорил весьма красноречиво.

Но пусть судьба решает за меня.

Могу ль сидеть у жгучего огня,

Не опаливши нашей дружбы честной?

Твой сын прекрасен, и родство мне лестно,

Но он для нас не родич и не друг,

Он счастья не внесет в семейный круг.

Он одержим безумием и болен.

Ты исцелить его, конечно, волен

Молитвами — тогда и приходи

Со сватовством. Но это — впереди!

Прощай, купец! А жемчуг твой с изъяном

Не предлагай ни в братья, ни в зятья нам.

В таких делах арабы, знают толк;

Боюсь молвы». И тут отец умолк.

И амириты после этой речи

Почувствовали стыд и горечь встречи.

Не принятые в племени Лейли,

С обидой по домам они ушли.

У всех у них одна забота ныне —

Как исцелить Меджнуна от унынья.

И каждый на советы был хитер,

Но что ни речь, то хворосту в костер:

«Немало есть у племени красавиц,

Пленительных и ласковых на зависть,

Чьи косы — мускус, и рубин — уста,

Есть и у нас на выбор красота!

Зачем же ты своей сердечной раной

Обязан той девице чужестранной?

Как плавно выступают, как стройны!

А ты чуждаешься родной страны!»

Плач Меджнуна

Все выслушал Меджнун. И для него

Все стало окончательно мертво.

Он тотчас разодрал свою рубаху:

Не нужен саван тлеющему праху!

Тому, чье царство где-то вне миров,

Весь мир — кочевье, а не отчий кров.

Он стал бродить по выжженной пустыне,

С одной лишь думой об одной святыне,

По кручам горным странствовал пешком,

Как тюрк, с заплечным нищенским мешком.

И «Ла хауль» [261] «Ла хауль» — первые слова молитвенной формулы: «Ла хаула ва ла куввата илла биллахи» — «Нет мощи и нет могущества, кроме как у Аллаха». Эту молитву мусульмане произносят при виде чего-нибудь очень странного, ужасного, поразительного, грозного. прохожие кричали,

Когда он шел в смятенье и в печали,

Когда слыхали по ночам вдали

Протяжный вопль его: «Лейли, Лейли!

Я — выродок. Я джинном одержим.

Сам злобным джинном я кажусь чужим,

А для родни — всех бед ее виновник,—

Исколот сам, колюсь я, как терновник.

Товарищи веселья и труда,

Прощайте, о, прощайте навсегда!

Прощайте, о, прощайте же навеки!

Забудьте о несчастном человеке!

Бутыль с вином в руках моих была —

Она разбита, и куски стекла

Усыпали дорогу пылью колкой.

Потоком слез несет ее осколки,

Ко мне легко ты можешь подойти,—

Ног не изранишь на своем пути.

Я — ветвь сухая, ты же — ветвь в цвету.

Ну, так сожги сухую ветку ту.

Преступник ли, что жажду исцеленья?

В чем грешен, если не в одном моленье?

О, будь моей, моей, Йемена дочь,

Из тысячи ночей одну лишь ночь!

Звезда моя! Луна моя младая,

Одной болезнью дикой обладая,

Я потому и болен, что люблю

Тебя одну, тебя, луну мою!

Так он сказал и молча наземь лег.

И плакал, кто был часом недалек

От юноши, и бережно и нежно

Повел его домой дорогой прежней.

Бывает, что любовь пройдет сама,

Ни сердца не затронув, ни ума.

То не любовь, а юности забава.

Нет у любви бесследно сгинуть права:

Она приходит, чтобы жить навек,

Пока не сгинет в землю человек.

Меджнун прославлен этим даром верным,

Познаньем совершенным и безмерным,

Прославлен тяжким бременем любви.

Он цвел, как роза, дни влача свои.

От розы той лишь капля росяная

Досталась мне, едва заметный след.

Но, в мире аромат распространяя,

Не испарится он и в сотни лет.

Отец везет Меджнуна в храм Каабы

Все небо закрывала, словно пламя,

Его любовь могучими крылами.

Но чем в любви был совершенней он,

Тем громче слышались со всех сторон

Насмешки, подозренья и упреки,

А сам больной, от всех забот далекий,

Вне общества людского, вне среды,

Причиной стал неслыханной беды

Для бедного отца. И ежечасно

Томился тот о юноше несчастном.

У всех святынь он руки воздевал,

Во всех паломничествах побывал,

Везде родня усердная молилась,

Чтобы снискать целительную милость.

И наконец решила вся родня,

Что следует, не мешкая и дня,

Идти всем скопом до священной Каабы,

Как бы она далеко ни была бы,

Поскольку там за каменной стеной

Михраб любви небесной и земной.

К началу хаджа вышли амириты.

Верблюды их носилками покрыты.

В одну из шатких колыбелей тех

Посажена утеха из утех,

Любимый сын, — насильно упросили,

Не пожалели родственных усилий.

Приехал в Каабу страждущий отец.

Росло волненье искренних сердец.

Шейх амиритов, нищих утешая,

Бесценный жемчуг с золотом мешая,

Сынам песков рассыпал, как песок,

Все достоянья, всех сокровищ сок.

И взял он сына за руки и нежно

Сказал ему: «Теперь молись прилежно.

Не место для забавы этот храм,

Поторопись, прильни к его дверям,

Схватись же за кольцо священной Каабы, [262] Схватись же за кольцо священной Каабы… — Кольцо — на дверях храма. По поверью, молитва, совершаемая человеком, который взялся за ото кольцо, дойдет до бога и желание его исполнится.

Молись, чтобы мученья отвлекла бы,

Чтоб исцелить бессмысленную плоть

И боль душевной смуты побороть,

Чтоб ты приник спокойно к изголовью,

Не мучимый безжалостной любовью».

Но слушать более Меджнун не стал.

Он зарыдал, потом захохотал,

И, как змея, с земли пружиной прыгнул,

И, за кольцо дверей схватившись, крикнул:

«Велят мне исцелиться от любви.

Уж лучше бы сказали: не живи!

Любовь меня вскормила, воспитала,

Мой путь она навеки начертала.

Моей, Аллах, я страстию клянусь,

Твоей, Аллах, я властию клянусь,

Что все сильней тот пламень разгорится,

Все горячей в крови он растворится,

Что в час, когда земной истлеет прах,

Любовь моя останется в мирах.

И как бы пьяным нежностью я ни был,

Налей еще пьянее — мне на гибель!

Мне говорят, чтоб я Лейли забыл.

Но ты, Аллах, раздуй мой страстный пыл,

Всю жизнь мою, все радости, все муки

Отдай в ее младенческие руки.

Пусть буду тоньше волоса Лейли,

Но только бы чело ей обвили

Те вьющиеся — черной смольной чащей!

Будь раной я сплошной кровоточащей —

Пускай она по капле выпьет кровь!

И, как ни велика моя любовь,

Как много дней о ней я ни тоскую,—

Продли, Аллах, подольше боль такую!»

Слыхал слова сыновние отец.

Он замолчал и понял наконец,

Что сыну суждено остаться пленным,

Что тот огонь пребудет век нетленным.

И он пошел к своей родне домой

И так сказал: «Сын безнадежен мой.

Он так молился у святыни Каабы,

Что кровь моя вскипела и могла бы,

Как ток Земзема, хлынуть кипятком.

Я полагал — святынями влеком,

Страницу прочитает он Корана,

Но он о ней молился невозбранно,

Забыв меня и молодость губя,

Хвалил ее и проклял сам себя».

Отец Меджнуна узнает о замыслах племени Лейли

Отец Лейли узнает, что обезумевший Меджнун бродит по пустыне и сочиняет стихи о Лейли. Эти стихи знают многие. Он потрясен, ибо такая огласка — позор для Лейли, для ее племени, и решает убить Меджнуна. Племя Меджнуна узнает об угрозе его жизни. Его разыскивают в пустыне и не могут найти. В конце концов отец Меджнуна находит его. Несчастный говорит, что жизнь его кончена, и прощается с отцом.

Совет отца Меджнуну

Отец умоляет Меджнуна подумать не только о Лейли, но и о своих родителях, умоляет не падать духом, надеяться на счастье.

Ответ Меджнуна

Меджнун отвечает, что избранный им путь любви и страдания не зависит от его воли — такова его судьба. Жизнь без Лейли ему не нужна. Отец все же отвозит его домой. На третий день после возвращения Меджнун снова убегает в пустыню Неджда и скитается там, сочиняя стихи.

Притча

Куропатка поймала муравья и сжала его в клюве. Муравей захохотал и спросил куропатку: «А ты можешь так хохотать?» Куропатка обиделась: «Хохотать — мое умение, а не твое!» (На востоке крик куропатки обычно сравнивают со смехом.) Она показала муравью, как надо хохотать и, конечно, выронила его из клюва. Муравей спасся, а куропатка огорчилась. Радоваться, смеяться, говорит Низами, надо ко времени, иначе попадешь в положение этой куропатки, смех твой приведет к плачу. Влюбленный, говорит далее Низами, как гази, воин, борец за истинную веру (ислам), меча не боится. Ему лучше умереть, чем отступить.

Чувства Лейли

Семи небес многоочитый свод,

Семи планет хрустальный хоровод,

Наложница услады и томленья,

Подруга неги, кипарис моленья,

Михраб намаза верных прихожан,

Светильник жизни, всей подлунной джан [263] …всей подлунной джан… — Джан — значит «душа», «жизнь».,

Бесценный жемчуг в створчатых зажимах.

Влекущая всех джинном одержимых,

Лейли, Лейли, соперница луны,

Предмет благоговенья всей страны,

Росла в благоуханной гуще сада.

Две зрелых розы, юношей услада,

Круглились и, как чаши, налились.

Был стан ее как стройный кипарис,

И губы винным пурпуром пьянили,

И очи поволокою манили,—

Украдкой взглянет, и конец всему:

Арабы заарканенные стонут,

И турки покоряются ярму,

В волнах кудрей, как в океане, тонут.

Охотится она, — и грозный лев

К ней ластится, смиреньем заболев.

И тысячи искателей безвестных

Томятся в жажде губ ее прелестных.

Но тем, кто целоваться так горазд,

Она промолвит только: «Бог подаст!»

За шахматы садится — и луну

Обыгрывает, пешку сдав одну.

Вдруг две руки, как две ладьи, скрещает,

И шах и мат светилам возвещает. [264] И шах и мат светилам возвещает — то есть она побеждает красотой даже небесные светила.

Но несмотря на обаянье то,

Кровавой музой сердце залито.

И ночью втайне, чтоб никто не слышал,

Проходит девушка по плоским крышам,

Высматривает час, и два, и три,

Где тень Меджнуна, вестница зари.

О, только б увидать хоть на мгновенье,

С ним разделить отраду и забвенье,—

С ним, только с ним! Как тонкая свеча,

Затеплилась и тает, лепеча

Возлюбленное имя. И украдкой

Полна одной бессонницею сладкой,

То в зеркало страдальчески глядит,

То за полетом времени следит,

То, словно пери, склонится послушно

К веретену, жужжащему так скучно.

И отовсюду, словно бы назло,

Газели друга ветром к ней несло.

И мальчуган, и бойкая торговка

Поют газели, слаженные ловко.

Но и Лейли, смышленое дитя,

Жемчужины чужих стихов сочтя,

Сама способна нежный стих составить,

Чтобы посланье милому отправить,

Шепнуть хоть ветру сочиненный стих,

Чтоб он ушей возлюбленных достиг.

Иль бросить на пути проезжем, людном

Записку с изреченьем безрассудным,

Чтобы любой прочел, запомнил, сжег,—

А может статься, взглянет и дружок.

А может статься, в передаче устной

К нему домчится этот шепот грустный.

Так между двух влюбленных, двух детей,

Шел переклик таинственных вестей.

Два соловья, пьянея в лунной чаще,

Друг другу пели все смелей и слаще.

Два напряженья двух согласных струн

Слились: «Где ты, Лейли?» — «Где ты, Меджнун?»

И скольких чангов, скольких сазов ропот

Откликнулся на их неслышный шепот!

От их напева мир обременен

Мутрибами всех будущих времен.

Но чем согласней этот лад звучащий,

Тем о двоих враги злословят чаще.

Год миновал, а юная чета

Живет в мечтах, да и сама — мечта.

Лейли в саду

В садах плодовых, в рощах тонкоствольных

Цветы — как лица щедрых и довольных.

Из розовых и ярко-красных роз

Над миром знамя пестрое взвилось.

А между тем всю ночь в листве зеленой

Неистовствует соловей влюбленный.

Фиалка шепчет свой смиренный стих,

Два локона на землю опустив.

Набрякла почка и хранит в колчане

Шипы, что встанут вкруг ее венчанья.

И ненюфары, солнцем залиты,

Прудам без боя отдали щиты.

Нарядный бук еще нарядней станет,

Затейливой своей прической занят.

Нарцисс, огнем пылая изнутри,

Проснулся в лихорадке, ждет зари,

Открыла роза поцелуям очи:

Кто равен розе в благовоньях ночи?

Все птицы в бестолковости своей

Хотели бы запеть, как соловей.

Лишь голубь, к счастью мирному готовясь,

Подруженьке рассказывает повесть.

А соловей, как бесноватый, пьет

Глотками воздух — и поет, поет!

В такой благословенный час цветенья

Лейли выходит из дому в смятенье.

Вокруг Лейли — приставленные к ней,

Как ожерелье блещущих камней,

Тюрчанки, гостьи в крае аравийском.

В оправе гурий, в их соседстве близком,

Идет Лейли, — да сгинет глаз дурной! —

Чтоб надышаться раннею весной

И венчиком затрепетавших губок

Пригубить вслед нарциссу влажный кубок.

Со всех цветов и трав, куда ни глянь,

Благоуханья требует, как дань.

И, с тенью пальмы тень свою скрещая,

К родным вернется, радость возвещая…

Но нет! Иная цель у красоты —

Не кипарис, не розы, не цветы.

Лейли в саду, в убежище укромном,

У ветерков о страннике бездомном

Выспрашивала робко. Соловью

Шептала тайну горькую свою.

Вздохнула глубоко и замолчала —

И на сердце как будто полегчало.

Есть пальмовая роща в той стране.

Казалось, это блещет в глубине

Китайская картина. Дивной кистью

Рисованы густые эти листья.

Нигде клочка подобного земли

В песках арабы встретить не могли.

И вот Лейли с подругами под сенью

Приветных пальм стоит без опасенья.

Казалось, в изумруде трав возник

Тот движущийся розовый цветник.

Казалось, розы на лужок присели,

Наполнив рощи звуками веселья.

Но вот затих их говорок и гам.

Одна блуждает дева по лугам.

И в зарослях цветочной кущи тонет.

И мнится — соловей полночный стонет:

«О верный друг, о юный кипарис!

Откликнись мне, на голос мой вернись!

Приди сюда, в мой сад благоуханный,

Дай мне вздохнуть, от горя бездыханной.

А если нет в наш край тебе пути,

Хоть ветерком о том оповести».

И не успела смолкнуть, слышит дева:

Раздался отклик милого напева.

Какой-то путник, недруг или друг,

Прислушался, и зазвучала вдруг,

Как жемчуг, скрытый в море мирозданья,

Газель Меджнуна, просьба о свиданье:

«О бедность издранной одежды моей!

О светлый привратник надежды моей!

Меджнун захлебнулся в кровавой пучине,—

Какое до этого дело Лейли?

Меджнун растерзал свое сердце и тело,—

Чей пурпур багряный надела Лейли?

Меджнун оглашает пустыню рыданьем,—

Какое веселье владело Лейли?

Меджнун догорел, как его пепелище,—

В какие сады улетела Лейли?

Меджнун заклинает, оборванный, голый,—

В чьи очи, смеясь, поглядела Лейли?»

Едва лишь голос отдаленный замер,

Лейли такими жгучими слезами

Заплакала, что камень был прожжен.

Одна из юных бывших рядом жен

Все подсмотрела и пошла украдкой

К родным Лейли с отгаданной загадкой.

И мать, как птица бедная в силках,

Зашлась, затрепыхалась впопыхах:

«Как ты сказала? Очень побледнела?

Тот — полоумный! Эта — опьянела!

Все кончено! Ничем им не помочь!

И нечем вразумить такую дочь».

И все осталось тщетным. Где-то рядом

Изнемогала дочь с потухшим взглядом,

С тоской, с отравой горькою в крови.

Но это же и есть цепа любви!

Сватовство Ибн Салама

Когда Лейли гуляла в пальмовой роще, ее увидел знатный и богатый юноша Ибн Салам из арабского племени бени асад. Он влюбился в нее и послал к ее родителям сватов. Родители Лейли дают согласие, но просят отложить свадьбу — их дочь больна.

Ноуфаль приходит к Меджнуну

Богатый араб, смелый воин Ноуфаль, на охоте встречает Меджнуна, окруженного дикими зверями. Ему рассказывают историю этого несчастного. Ноуфаль решает помочь Меджнуну. Они пируют вместе. Ноуфаль предлагает Меджнуну добыть Лейли. Меджнун отказывается — ведь он безумен. Ноуфаль уговаривает его. Меджиун живет в шатре Ноуфаля. Его красота снова расцветает.

Меджнун упрекает Ноуфаля

Во время пира Меджнун неожиданно упрекает Ноуфаля: он подал ему надежду на соединение с Лейли, а сам ничего для этого не делает.

Битва Ноуфаля с племенем Лейли

Ноуфаль тут же решает идти войной на племя Лейли, чтобы отбить ее. Он ставит условие племени: или они отдают Лейли добром, или он сейчас их разгромит. Предводители племени решают биться с Ноуфалем. Бой. Меджнун в бою рядом с Ноуфалем, но он сочувствует племени Лейли — он ведь любит ее. Воинам кажется, что он изменник.

Меджнун отвечает им:

Если враг любовь,

Не нужен меч и бесполезна кровь…

Племя Лейли устояло против натиска Ноуфаля. Наступает ночь. Наутро Ноуфаль снова посылает сватов и, не дождавшись ответа, отступает с остатком войска.

Упреки Меджнуна

Меджнун, который во время битвы сочувствовал племени Лейли, после поражения Ноуфаля набрасывается на него с упреками: Ноуфаль сделал только хуже, теперь все племя Лейли — его смертельные враги, возлюбленная далека от него, как никогда. Ноуфаль собирает новое войско.

Вторая битва Ноуфаля

Ноуфаль с огромной ратью идет на племя Лейли. Поражение неизбежно, но понятия о чести не дают племени отступить. Бой, Ноуфаль победил. Старейшины племени Лейли идут к нему просить о милости. Отец Лейли говорит, что он лучше сейчас же убьет ее, но Меджпупу он ее не отдаст. Воины Ноуфаля помнят, что Меджнун их чуть не предан в первой битве, они уговаривают Ноуфаля отказаться от его требования. Ноуфаль соглашается с ними. Меджнун бежит снова в пустыню.

Меджнун освобождает ланей

Меджнун коня быстрее ветра гонит.

Его тоска гнетет и долу клонит.

О вероломстве песню он поет,

Поет, и плачет, и летит вперед.

Вот перед ним капкан, и в том капкане,

Испуганные насмерть, бьются лани.

Запутались копытца, топоча.

А зверолов готов уж сгоряча

Взмахнуть ножом над пойманною дичью.

«Постой! Велит охотничий обычай, [265] Постой! Велит охотничий обычай… — Существовал обычай, согласно которому, если кто-либо подойдет к охотнику в тот момент, когда он только что добыл дичь, охотник обязан уступить подошедшему часть добычи.—

Сказал Меджнун, — чтоб ты по старине,

Как гостю, этих ланей отдал мне.

Открой капкан, избавь зверей от боли

И отпусти, трепещущих, на волю.

Зачем лишать их жизни, так спеша?

У твари есть дыханье и душа.

В ее глазах написано прекрасных:

«Не тронь меня, не гневайся напрасно!» [266] …не гневайся напрасно! — В оригинале: «…тех, на кого не гневаются»— часть цитаты из Корана (I, 6): «Поведи нас путем… тех… на кого не падает гнев твой».

Как смеешь ты железом их колоть,

Невинную изранить эту плоть?

Будь в волчьей шкуре, а не в человечьей,

Тогда невинным наноси увечья!

Ведь их глаза — глаза любви твоей,

Их мордочки — весенний мир полей.

Ты ради глаз простишь ее, товарищ,

И в честь весны ей счастие подаришь.

В ее слезах коварства нет и лжи.

Дай ей дышать и путы развяжи.

Ужель уснуть под холмиком зеленым

Глазам, самой природой насурьмленным?

Ужели этот юный тонкий стан

Лишь на закланье жертвенное дан?

Иль этой серебром блеснувшей груди

На вертеле дымиться иль на блюде?

Иль эти ножки, кожу снявши с них,

Сломаешь ты, как молодой тростник?

Иль спину ту, не знающую вьюка,

Предсмертная вдруг передернет мука?»

Был изумлен, испуган зверолов.

Он сунул пальцы в рот [267] Он сунул пальцы в рот… — На Востоке — жест удивления. от этих слов

И отвечал: «Совет совсем не вреден,

Но ты, дружок, не знаешь, как я беден!

И как судьба несчастлива моя!

Ведь у меня детишки и семья.

Ты упрекнешь, свирепым называя,

Что по нужде я дичь не прозеваю.

Но если так жалеешь ты зверей,

Возьми живьем, но выкупи скорей».

Когда Меджнун нужду его постигнул,

Со скакуна легко тотчас же спрыгнул

И отдал зверолову скакуна —

За ланей справедливая цена.

Был счастлив зверолов, коня увел он,

Не жалостью Меджнун — любовью полон,

Целуя ланей черные глаза,

Как будто то Лейли, а не коза.

Он целовал их в память о любимой,

Молясь о жизни их неистребимой.

В капкане ланей он не задержал,

В пустыню вслед за ними побежал.

Он побежал, смиренный и вопящий,

По выжженным пескам и сам кипящий

От зноя, как котел на тагане,—

Весь в жалости, весь в гибельном огне.

Он разрывал о тернии одежды.

Уже была в вечерние одежды

Облачена нагая плоть земли.

Как волос, еле видный издали,

Он вполз в пещеру, сумраком повитый,

Как ящер от гадюки ядовитой.

Он наземь лег и слезы лил земле,

Как самоцветы, рдевшие во мгле.

И как колючка, брошенная в пламень,

Иль, как змея, взвивался он на камень,

Не спал всю ночь и слезы лил всю ночь,

Чтобы к рассвету духом изнемочь.

Меджнун освобождает оленя

Когда счастливым предзнаменованьем

День подымал свой стяг над мирозданьем,

Когда исчезла синь ночная вся,

Вскочил мечтатель на ноги, взвился,

Как легкий дым от амбры благовонной.

Пустился в новый путь Меджнун влюбленный,

Слагая, как бывало, нежный стих,

И вот уже расселины достиг

И увидал на склоне в отдаленье

В тугих силках могучего оленя.

Над ним, дрожавшим с головы до ног,

Уже занес охотник свой клинок.

Меджнун окликнул громко зверолова,

И подбежал к нему, и молвил слово:

«Постой, мучитель слабых! Стой, тиран

Безжалостный! Стой, наноситель ран!

Прекрасного оленя ты не трогай!

Безропотно он шел своей дорогой.

Пускай хоть день ликуя проживет

И трубным криком милую зовет,

И к логову подруги устремится,

Ведь, может быть, она уже томится,

Что ночь близка, а рядом нет самца!

И не опустишь ты пред ней лица?

О милая! Нас так же разлучают,

Такой же болью сердце отягчают.

О, горе злым разлучникам четы!

Поберегись, охотник жадный, ты,

Чтобы не стало предопределеньем:

Ему — ловцом быть, а тебе — оленем.

Но как заплатишь ты за торжество,

Что он — твой пленник, а не ты — его?»

Охотник был взволнован этой речью

И отвечал: «Я не противоречу.

Губить невинной твари не хочу,

Но плату за оленя получу,

Тебе понравилась моя добыча —

Купи ее, чудак, — таков обычай!»

Меджнун сорвал одежду и кинжал.

И торга зверолов не задержал:

Увидел он, что в барыше остался,

И со своей добычею расстался.

И, как отец к ребенку, подошел

Меджнун к оленю гордому, провел

Ладонью вдоль хребта его в тревоге,

Перевязал израненные ноги,

Погладил нежно, счистил пыль и грязь

С боков оленя и, в глаза смотрясь,

Сказал: «Ты тоже разлучен с подругой,

Вожак рогатых стад, бегун упругий,

Красавец горных пастбищ, милый брат!

Как влажные глаза твои горят,

Как ясно выраженье их живое!

Так радуйся, вас скоро будет двое.

Пускай не в золотой оправе зуб, [268] Пускай не в золотой оправе зуб… — Зубы оленя оправляли в золото и надевали на шею (обычно детям), так как считалось, что это талисман, предохраняющий от дурного глаза.

А в раковине этих мягких губ.

А коже быть не тетивой со свистом,—

Твоей одеждой с ворсом шелковистым.

В глазах твоих целебней есть бальзам,

Но лучше не пролиться тем слезам.

Живи, широкогрудый, с мощной шеей,

Ветвись рогами, статью хорошея,

Спеши, бегун, в недальнюю страну,

Где ждет Лейли. Оповести луну,

Что я все тот же, как она хотела.

Меж нами — расстоянье без предела,

И средств общенья между нами нет,

Ничто не донесет ей мой привет,

Стрела и долететь туда не смеет.

А ветер, что ее дыханьем веет,—

О нем я не хочу и вспоминать.

Как след найти, как ветер тот догнать?

Для разума темна его дорога».

Так говорил он, повторяясь много,

Распутал узы хитрого силка,

Поцеловал оленя и, пока

Тот убегал, смотрел вослед оленю.

А зной дошел до белого каленья.

Безумец обессилел, стих шепча,

Потом стоял и таял, как свеча.

Меджнун разговаривает с вороном

Меджнун грустит у родника. Его горестные возгласы безответны. Вдруг он видит ворона и умоляет его полететь к Лейли и подать ей весть о нем. Ворон улетает. (Эта глава — развернутый традиционный образ арабской поэзии, где ворон — символ разлуки.)

Старуха ведет Меджнуна к палатке Лейли

Однажды, чуя смутную надежду,

Пошел он к племени любимой, к Неджду,

Увидел издали жилья дымок —

Сел на краю дороги, изнемог

И так вздохнул, как будто бы влетела

Душа в его безжизненное тело.

Вдруг видит он: старуха там идет,

Она безумца дикого ведет.

Весь в путах был безумец, и как будто

Его не раздражали эти путы.

Старуха торопилась и вела

Безумца на веревке, как козла.

И стал Меджнун расспрашивать со страхом,

И заклинал старуху он Аллахом:

«Кто ты и твой попутчик кто таков,

Чем заслужил он множество оков?»

И прозвучал ответ ее короткий:

«Не узник он, не заслужил колодки.

Мы — нищие. Я — горькая вдова,

От голода бреду, едва жива,

По нищенству веду его, как зверя,

Чтоб он плясал и пел у каждой двери.

Легко нужда научит шутовству.

Так вот подачкой малой и живу.

Что соберу, поделим без обмана,

Без спора пополам на два кармана».

Меджнун едва услышал, в тот же миг

В отчаянье к ногам ее приник:

«Все это — цепь, веревки и колодки —

Мне подойдет. Я тот безумец кроткий,

Несчастный раб любви, достойный уз;

Я быть твоим товарищем берусь,

Веди меня, укрой в своем позоре

Мою любовь, мое шальное горе!

Куда угодно, нищенка, веди!

И все, что ни сберешь ты впереди,

Бери себе без всякого раздела».

Старуха на добычу поглядела

И оценила выгоду на глаз.

Немедленно от друга отреклась,

Запутала цепями и веревкой

И заковала кандалами ловко,

Колодкою сдавив его слегка,

И повела по свету новичка.

И счастлив был он ссадинам на шее.

И, от цепей как будто хорошея,

Он пел свои газели и плясал,

А если камень кто-нибудь бросал,

То он еще подпрыгивал для смеха!

Или кривлялся. Вот была потеха!

И вот однажды нищие пришли

На взгорье Неджд, к шатру самой Лейли.

Тогда Меджнун воспрянул, умиленный.

Приник он, как трава, к земле зеленой

И бился головой, простершись ниц.

И хлынул дождь весенний из глазниц:

«Любимая! Смотри, как мне отраден

Зуд этих черных ран и грязных ссадин.

О, если за постыдный мой порок

Еще не миновал возмездья срок,

По твоему благому повеленью

Казнимый, не хочу сопротивленья.

На бранном поле нет моей стрелы.

Смотри! Я здесь, я жду твоей стрелы,

Простертый ниц, достойный смертной кары

За то, что наносил тебе удары.

За то, что ноги шли в песках, пыля,

Сейчас на шее у меня петля.

За то, что пальцы не держали лука,

Их скрючила такая злая мука.

За все невольно сделанное зло,

За все, за все возмездие пришло.

Не позволяй мне в униженье биться

О твой порог. Убей меня, убийца!

А если корневищами страстей

Еще я крепок, — вырви из костей

Те гвозди, что мое распяли тело.

Любить меня живым ты не хотела,

Не возложила на голову рук.

О, может быть, когда погибнет друг,

Опустишь ты мне на голову руки.

Хоть обезглавь, — что мне любые муки!

Когда свечу уродует нагар,

Обрежь фитиль — и ярче вспыхнет жар.

Раз в голове огонь моей болезни,—

Туши огонь, а голова — исчезни!»

Так он сказал и взвился, как стрела,

И сразу путы плоть разорвала.

И, испугавшись собственного горя,

Достиг он быстро Неджда и на взгорье

Бил сам себя руками по лицу.

Когда ж об этом весть дошла к отцу

И к матери, — они пошли за сыном,

Хоть им и не пристало знаться с джинном.

Увидели — и обуял их страх,

И бросили безумного в горах,

И он один остался в мирозданье,

Он шаханшах страданья, раб страданья.

И кто бы с ним в беседу ни вступал,

Он убегал или, как мертвый, спал.

Венчание Лейли

Отец сообщает Лейли об исходе второго сражения с Ноуфалем и о бегстве Меджнуна в пустыню. Лейли рыдает. К ее родителям многие посылают сватов. Ибн Салам узнает об этом и приезжает к племени Лейли с богатыми дарами. Отец Лейли дает согласие на их брак. Лейли в отчаянии, но она вынуждена быть покорной. Брачный пир. Ибн Салам ее увозит.

Ибн Салам приводит Лейли в свой шатер

Когда разбило солнце в час рассвета

Шатер в долине голубого цвета

И ночь скликала звезды в легкий челн,

Чтобы уплыть к Евфрату синих воли,—

Жених проснулся, радостный и пылкий,

Он приготовил для Лейли носилки.

И девушка вошла под паланкин,

Повез ее довольный властелин,

И дома, в знак любви и благородства,

Вручил над всем добром своим господство.

Пытаясь воск учтивостью смягчать,

Он и не знал, что делать, как начать.

Но вот едва лишь дерзость в нем проснулась,

За фиником созревшим потянулась,

Едва качнул он гибкой пальмы ствол,

Как о шипы все пальцы исколол.

Так по щеке Лейли ему влепила,

«Попробуй, только тронь!» — так завопила,

Что замертво он наземь полетел.

«Тронь — и, клянусь, не уберешься цел.

Клянусь Аллахом, ибо не напрасно

Он сотворил меня такой прекрасной.

Как ни желай, не дамся нипочем,

Хоть бей меня, хоть заколи мечом!»

Муж эту клятву страшную услышал

И, радуясь, что невредимым вышел,

Решил, — не будет близости меж них.

Отказу подчинился и притих,

Настойчивый, учтивый, безответный,

Повсюду рядом с ней он незаметно,

Просозерцав недели две луну,

Сам очутился у нее в плену.

Тогда решил: «Я от любви бледнею

И молча отступаю перед нею.

Уж лучше, созерцая издали,

Довольным быть, что не ушла Лейли».

А ей сказал: «Будь от меня далеко,

Будь проклят я, не перейду зарока».

И после перемирья был он рад,

Скрещая с ней, хоть и случайно, взгляд.

А роскошь сада, дева-недотрога,

Уставившись на пыльную дорогу,

Ждала, чтоб ветер, дующий до слез,

Пыль из-под ног любимого занес.

Вдруг из шатра немилого выходит,

Рыдает громко, безутешно бродит,

Вдруг побежит, как будто опьянев:

Все спуталось — печаль, и стыд, и гнев,

И горько ей и страшно, что бесславно

Все скрытое разоблачилось явно,

Но страха нет пред мужем и отцом —

Она проходит с поднятым лицом.

Когда любовь становится алмазом,

Что ей отец, что муж с его приказом!

Меджнун узнает о замужестве Лейли

Меджнун разрывает цепи и убегает от нищей старухи в пустыню. Он лежит простертый на земле. К нему подъезжает путник на верблюде и кричит ему, что Лейли вышла замуж, предала и забыла его. Он убеждает Меджнуна забыть о неверной возлюбленной — ведь от женщины верности ждать вообще нельзя. Меджнун бьется головой о камни в бурном приступе отчаяния… Тогда вестник пытается его утешить, говорит, что Лейли уже год как замужем, но все еще верна Меджнуну.

Меджнун жалуется мысленному образу Лейли

Меджнун в мыслях обращается к образу Лейли с речью, напоминает ей об их детстве, любви, их верности, говорит, что никогда не откажется от любви к ней.

Снова отец приходит к Меджнуну

Иранец некий сказывал: отныне

Отец Меджнуна пребывал в унынье,

Напрасно тратил время, денег тьму,

Чтоб угодить больному своему.

Мой эфиопа трижды и семижды,

Но эфиопа тем не обелишь ты.

Отец уже был немощен и стар.

Он чувствовал, что близится удар

И распахнет последние ворота.

И старцу опостылела забота

И тесен показался дом родной.

Охрипла флейта горла. И струной

Ночного чанга в нем росла тревога,

Что смерть уже стучится у порога.

Тогда он посох страннический взял,

Двум отрокам сбираться приказал

И вышел в путь в надежде и в веселье.

Вновь перед ним скалистые ущелья,

И зелень трав, и чахлые пески,

Кто странствует, не чувствует тоски.

Но нет нигде следов родного сына.

Вдруг кто-то рассказал, что есть трясина,

Есть ямина зловонная в парах,

Казан горючих смол, гниющий прах,

Туманом отвратительным одетый,

Обитель кары, спрятанная где-то.

И поспешил отец, не опоздал.

Он сына в страшном облике узнал!

Узнал — и сердце жить не захотело,

Пред ним нагое, высохшее тело,—

Костяк недвижный в кожаном чехле,

Свивающийся, как змея, во мгле,—

Изгнанник ослепительного мира,

Поклонник изменившего кумира,—

Цеп, молотящий призраки и сны,—

Тончайший волос, вихрем быстрины

Носимый и зачем-то сбереженный,—

Бродячий пес, чумою зараженный,—

Котел, который выкипеть не смог,—

Воспламененный разум, сбитый с ног,—

Зверь со звериной шкурою на бедрах,—

Таким был этот одичалый отрок!

И робко подошел отец, присел,

По волосам погладить не посмел.

Два сердца, сына и отца, стучали

Родною кровью, равною печалью.

Меджнун глядит из-под усталых век,

Не понимает, что за человек,

Что за старик заботливый с ним рядом,

И он впился в отца безумным взглядом

И спрашивает: «Кто же ты такой?».

И машет тощей, слабою рукой.

И отвечает старец: «Я отец твой».

И сын тогда припоминает детство

И падает в слезах к ногам отца.

И горьким поцелуям нет конца…

Старик всмотрелся пристальней и зорче

В дитя свое, истерзанное порчей,—

И кажется отцу, что перед ним

Нагой мертвец на Страшный суд гоним.

Тогда он из мешка одежду вынул

И на плечи дрожащему накинул,

И бледный лоб закрыл ему чалмой.

«Душа моей души, любимый мой!

Не время спать! Дни мчатся, словно кони,

Друг друга нагоняют в злой погоне!

Беги от этой гибельной горы,

Где ливни смертоносны и остры,

Где молния на диких кручах блещет,

А кровь твоя из ран горючих хлещет.

Дни считанные, гол и одинок,

Побудешь здесь, но свалишься ты с ног

Добычей для стервятника иль волка.

Остерегись! Ждать гибели недолго.

Последний пес хозяйский на цепи

Счастливее изгнанника в степи.

То русло, где река текла безмолвно,

Разрушат завтра яростные волны.

А та гора, где родился поток,

Когда-нибудь расколется, — дай срок.

Будь из любого камня иль металла,

Беда нагрянет, — и тебя не стало.

Обуглился, почти дотла сгорел,

А все еще не вырос, не созрел.

Какого ты верблюда на смерть гонишь?

В каких песках непроходимых тонешь?

Мушриф казны, что див заворожил,

Ты пьявкой стал своих открытых жил. [269] Мушриф казны, что див заворожил, // Ты пьявкой стал своих открытых жил. — Мушриф — глава финансового ведомства. В оригинале сказано: «Ты — мушриф обиталища дивов (демонов)», то есть ты живешь в пустынях, где обитают демоны, и стал как бы их хранителем, и, живя в пустыне, губишь себя, истекаешь кровью.

Обрадуйся хотя бы ласке ветра,

Ведь и она обогащает щедро.

Она не лжет, слетя на миг один.

Обрадуйся хотя на миг один.

Быть может, ветерок умчится завтра.

Никто не знает, что случится завтра.

Ты жил в пустом пространстве, — отдохни.

Не надо больше странствий, — отдохни.

У пса есть дом и собственная миска,

А ты бездомен. Ты упал так низко,

Как будто бы не человек, как мы,

А бестелесный див, созданье тьмы,

Иль оборотень, что по свету рыщет

И воплощенья собственного ищет.

Ты мне родной, будь также другом мне

И не хвались своим недугом мне.

Но берегись: сегодня не ответишь,

А завтра ты нигде меня не встретишь.

Я скоро свиток жизненный сверну.

Пей кубок за меня! Я отдохну.

Останься на пиру, как виночерпий.

Мой пир окончен. Солнце на ущербе.

Пыль золотит закатный путь. Пора!

Жизнь прожита. В обратный путь пора!

Но страшно мне, что буду я в дороге,

И ты придешь обнять отцовы ноги,

На тленный прах рыдая упадешь,

Но отклика у праха не найдешь.

Пускай твой вздох взовьется дымом чадным,—

Молчанье праха будет беспощадным.

Огонь тоски тебя испепелит,—

Но мертвый пальцем не пошевелит».

Ответ Меджнуна

«Твое дыханье — жизненная влага,

Твое сужденье — жизненное благо.

Мой разум раб пред разумом отца.

И ухо жаждет рабского кольца.

Но если я так нищ и так несчастен,

То и отец спасти меня не властен.

Одной любовью движима душа,

Мир для нее не стоит и гроша.

Все, что я значу в этом мире щедром,

Все, что я знал и помнил, — смыто ветром.

В любом моем «сегодня» нет «вчера».

Не помнят дней пустые вечера,

Да, ты — отец, твое влиянье знаю,

Но для чего пришел ты, — я не знаю.

Не только память близких истребя,

Я позабыл и самого себя.

Влюбленный иль любимый, где я?

Кто я? Владею всем иль ничего не стою?

Едва лишь вырван был я из пелен,

Стал молнией, и сам испепелен.

Любой шалаш среди любой пустыни

Дороже мне отцовской благостыни.

На мельнице судьбы моей давно

Молчит вода, не смолото зерно…

Перед лицом природы одичалой

Где мой удел, где дней моих начало?

Мои лишенья со зверьми деля,

Я некрасив и черен, как земля.

Весь разрушенье, вихрь и произвол,

Я город свой в развалинах обрел.

В твоей стране, богато населенной,

Одной травинки нет испепеленной.

Нет слова одного между письмен,

Нет одного зачатья у племен:

В ту ночь меня ты и не вызвал к жизни,

Забудь о том. Нет места укоризне,

Нет места увещанью и мольбе.

Тот дальний путь, что предстоит тебе,—

Из вас, живых, его страшится каждый,—

Но я его уже прошел однажды.

И если ты скончаешься, отец,—

Другой тебя оплачет, не мертвец».

Отец прощается с Меджнуном

«Дай руку, сын, прощай, пока не поздно.

Смой пыль мою хотя бы влагой слезной,

Чтоб эта влага вспомнилася мне

В последней колыбели, в смертном сне,

Чтоб я запасся для дороги дальной

Не только ношей грустной и печальной.

Здесь прихоть неуместна. Обними

Отца, как подобает меж людьми.

Прощай! Меня ты больше не увидишь,

Прощай! Один в грядущее ты выйдешь.

Прощай! Я увязал пожитки в путь —

Поторопись в глаза мне заглянуть.

Прощай! Прощай! Сейчас корабль отчалит.

Но если и прощанье не печалит

Единственного сына моего,

Тогда прощай. Кончается родство».

Так вымолвил он горько и сурово

Последнее напутственное слово,

И поспешил старик в обратный путь.

Но дома не успел он отдохнуть.

Два дня иль три, недомоганьем мучась,

Посетовал старик на злую участь.

Но смерть в засаде долго не ждала

И человечьи кончила дела.

Его душа, как из капкана птица,

Рванулась, чтобы с жизнию проститься,

И мертвый прах ушел в земную твердь,

Все исцелив, все рассудила смерть.

Наш мир — вертеп. Кто ищет в нем покоя,

Пусть не дружит с печалью и тоскою,—

Пусть, как луна, свершит круговорот,

Как молния, родится и умрет.

Дом на стоянке временной непрочен,—

Не отдыхай, да и горюй не очень.

Когда селенье встретишь на пути,

Не вздумай там оседлость обрести,

Лишь тот, кто душу вынес из чертога,

Ее сохранно донесет до бога.

Подобье дива с ангельским лицом,

Мир забавляется твоим концом.

Кипят сердца в его застольной чаше,—

Всмотрись в нее: там будущее наше.

Ты на долины предъявил права,—

Всмотрись же: там, как острый нож, трава.

Живи и впредь, об этом твердо зная,

В таком познанье честь твоя земная.

Возрадуйся, что ярче ярких роз

Твое познанье в мире разрослось.

Не будь змеей, свернувшейся в ущелье.

Да будет жизнь твоей единой целью.

Цепляйся за нее, борись за жизнь,

А кончится — спокойно откажись.

Летят века, шальные мчатся кони.

Вчитайся в длинный свиток их погони.

Прошли огнепоклонники, как сон.

Кто из ушедших в свиток занесен?

Где племена, зарытые в пустыне?

Кто обитает на могилах ныне?

Свершай добро, не обольщайся злом.

Добро к добру привязано узлом.

Свершай добро. Оно со дна колодца

Когда-нибудь к тебе добром вернется.

Когда звучит его благая весть,

Под куполом вселенной отклик есть:

Скажи горе свой замысел заветный,—

Раздастся тут же гул ее ответный.

Меджнун узнает о смерти отца

Однажды от охотника, что вышел

Ночной порою, брань Меджнун услышал:

«Эй ты, забывший, где живет родня,

Беспамятный, без крова, без огня!

С одной Лейли ты нянчишься, как с куклой.

Мать и отец, все для тебя потухло.

Отец и мать ничто. Да это срам!

Уж лучше бы лежал в могиле сам.

Ты сыном называться недостоин.

Пока живет отец, сынок спокоен

По глупости, по молодости лет.

Но час пришел, отца на свете нет,—

Хоть помянул бы словом над гробницей,

Сходил бы раз родному поклониться,

Хоть признак сожаленья об отце

Возник бы на дурном твоем лице!»

И тотчас в раздирающей печали

Как будто струны чанга прозвучали,—

Таким он был, сыновний первый стон.

К могиле свежей устремился он.

Он увидал отцовское надгробье

И к вязкой глине, к земляной утробе

Припал всем телом, и в потоках слез

Его шальное горе прорвалось.

Он заболел горячкой в ту же ночь.

Ему не трудно было изнемочь:

И без того всей этой жизни краткой

Хватило лишь для встречи с лихорадкой.

Но каково в душевной смуте той

Внезапно очутиться сиротой!

Так он лежал, над прахом распростертый,

И был Меджнун еще мертвей, чем мертвый.

«Отец мой, где ты? Где душа отца?

Не отвращай от первенца лица.

Ты предпочел существовать без сына,—

Вот почему меж нас легла пучина.

А я не знал, как больно одному.

Я скоро сам уйду в такую тьму.

На помощь! О, как ты далек! На помощь!

Жизнь тлеет, словно уголек. На помощь!

Ты мой советчик, лучший друг — все ты.

Отвага сердца, сила рук — все ты.

Все, чем душа моя богата, — ты.

Благой наставник тариката — ты.

В такой дали безлюдной без тебя!

О, как идти мне трудно без тебя!

Не попрекай меня своей кончиной.

Я знаю сам, что был тому причиной.

Наездник, не объездивший коня,

Зачем ты не сумел взнуздать меня?

Я был жесток — ты кроток бесконечно.

Я злой мороз — ты жар любви сердечной.

Ты мучился, что первенца родил,—

А я кругом да около бродил.

Пушинку ты сдувал с моей постели,—

А мне и сны присниться не хотели,

Ковры стелил ты для моих пиров,—

А я забыл про милый отчий кров.

Прости, отец, молю о том усердно.

Обидел я тебя, обидел смертно».

Так он взывал, и плакал, и кричал,

И белый день слезами омрачал.

Ночь развернула черные знамена,

Скликая в небо звезды поименно.

И снова зори были высоки.

И снова бил он в барабан тоски.

Алхимик-солнце эликсиром утра

Природу всю позолотило мудро.

Но прах живой над прахом мертвеца

Еще вопил, не поднимал лица.

Не только об отце, почившем ныне,—

О всей своей неслыханной судьбине,

О той любви, которой не помочь,

О юности он плакал день и ночь.

Дружба Меджнуна с дикими зверями

Однажды он опять явился к Неджду

И увидал на старых свитках, между

Иных письмен, что правдою влекли,

Два имени — Меджнуна и Лейли.

Два имени друг к другу жались тесно.

Он разорвал сейчас же лист чудесный,

Он милой имя ногтем соскоблил.

И некто удивился и спросил:

«Что это значит, что второе имя

Руками уничтожено твоими?»

Он отвечал: «Не нужен знак второй

Для двух влюбленных. Ведь в земле сырой

Истлеет прах — и все равно услышат,

Что двое рядом после смерти дышат».

«Зачем же соскоблил ты не себя,

А милую?» Ответил он, скорбя:

«Безумный, я — лишь кожура пустая.

Пускай во мне гнездится, прорастая,

Любимая, пусть эта кожура

Ее от глаз укроет, как чадра».

Так он сказал и вновь ушел в пустыню,

И жил как скот, и привыкал отныне

К сухим корням и к стеблям горьких трав,

Так со зверьми он жил, как зверь, поправ

Закон людей, дикарский их обычай,

Далек от униженья и величья.

И звери с ним дружили и, дружа,

Не знали ни рогатин, ни ножа.

Лисицы, тигры, волки и олени