Онлайн чтение книги

Пять поэм

Семь красавиц

Перевод В. Державина

Восхваление

Ты, чьей благодатной мощью создан мир живой,—

Все в тебе! Во всех явленьях виден образ твой.

Ты — начало сотворенья и конец вещей,

В бесконечном — завершенье и конец вещей.

Это ты привел в движенье вечный круг светил,

Мир и жизнь в нерасторжимый круг объединил.

В беспредельном светит щедрость вечная твоя,

О создавший, населивший лоно бытия,

Зодчий мира, устроитель всех частей его,

Ты — во всем, ты — созидатель сущего всего!

Жизнь и смерть — и все начала мира и концы —

Всё в тебе, — так в откровеньях молвят мудрецы.

Но не в зримой оболочке ты — всегда, везде —

В бесконечности явлений, в вечной их чреде.

Тайной сутью жизни живы в мире существа,

Но тобой — твоею сутью, жизнь сама жива,

О великий, сотворивший мир из ничего,

Ты питаешь все живое и хранишь его.

Имя — всех имен начало — тайное творца —

Начинания начало и конец конца.

Самый первый ты средь первых на счету веков.

И последний из последних при конце концов.

Необъятный круг свершая, льется бытие,

Возвращаясь снова в лоно вечное твое.

На незыблемых, ведущих к истине вратах

Никогда не оседает разрушенья прах.

Ты вовеки не рождался, породив других…

Ты велик. Другие — ветер на путях твоих.

Ты единой мыслью дальний озаряешь путь.

Ты предвидения светом наполняешь грудь.

Но врата твои закрыты множеством замков

Пред мольбою лицемерной низких и лжецов.

Утру ты даешь сиянье, цвет и блеск — весне.

Ты повелеваешь солнцу, звездам и луне.

Черный ты шатер и белый над землей простер,—

Белый — солнцу дал, а черный — месяцу шатер.

Как рабы твои, посменно пред твоим дворцом

Ночь и день чредой проходят пред твоим лицом

И добро и зло твоею волею творят,

Ничего своею волей в мире не вершат.

Разум яркий, как светильник, ты в мозгу вместил —

Он светлее всех горящих на небе светил.

Но светящий ярко разум — так устроил ты —

Смотрит в глубь себя и светит вне своей черты,

Если разум будет твердым на твоем пути,

Не забудется в сомненьях на любом пути.

Жизни суть — душа, и в тело наше вмещена,

Но никто из нас не знает, где живет она.

В мире всё — от мрака ночи до дневных лучей,—

Все нуждается в могучей помощи твоей.

Ты рождаешь из гранита и бесплодных глин

Жар огня рубиноцветный, огневой рубин.

Весь вращающийся в мире звездный небосвод

Суетится и кружится у твоих ворот.

Разве доброе и злое людям — от светил?

Сами звезды под влияньем злых и добрых сил.

Среди многих звездочетов разве ты встречал

Одного, что путь по звездам к кладу отыскал?

Тайны звездного движенья и пути планет

Изучал я — и в науке мне открылся свет.

Но напрасно в древних книгах тайну я искал…

Ты открылся мне! И новый путь мне заблистал.

Ты, под чьей благой защитой дух живой окреп,

Сам для нас в печи бессмертья выпекаешь хлеб.

У ворот своих, о боже, ты меня возвысь,

У ворот людской гордыни в прахе не унизь.

Сам, о боже, дай мне хлеб мой — не из рук чужих,

Ты — кормящий птиц небесных и зверей степных.

С юных лет не отвращал я от тебя мой взгляд,

Не ходил к вратам другим я от заветных врат.

И дверей своих пред нищим я не закрывал,

Ибо хлеб мой и достаток сам ты мне давал.

Я состарился на службе у тебя в саду,

Помоги мне — чтобы вновь я не попал в беду!

Ты, могучий, чьей защиты просит Низами,

У него своей опоры ты не отними.

Ты возвысь его превыше всех земных владык,

Пусть он будет благородством истинным велик

До поры, когда предстанет он перед тобой

Вместе с сонмом пробужденных судною трубой.

Восхваление Пророка Мухаммеда

Глава содержит восхваление Мухаммеда и изложение мусульманской религиозно-философской концепции пророчества.

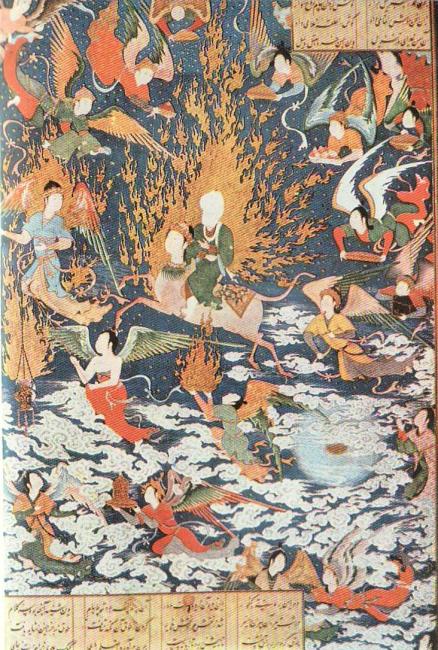

О мирадже Пророка

Описание вознесения Мухаммеда на небо, аналогичное содержащемуся в «Сокровищнице тайн» (см. «О вознесении Пророка»).

О причине составления книги

В день, когда, благоволеньем истинным даря,

Прибыло ко мне посланье тайное царя, [271] Прибыло ко мне посланье тайное царя… — Речь идет о прибытии гонца от правителя Мераги из династии Аксонкоридов Алла ад-дина Корпа-Арслана (1174–1208) — заказчика поэмы «Семь красавиц».

Ощутил я за спиною крылья, как орел,

Перья на широких крыльях новые обрел.

Было в свитке начертанье царственной руки:

«Друг, из бездны этой ночи месяц извлеки!

Но чтобы его завесой гений твой облек,

Чтоб его непосвященный увидать не мог.

Воск преданий над багряным жаром размягчи,

Мы за то тебе вручаем милости ключи.

Не тащись в носилках тесных, в этой пыльной мгле,

О певец мой, полно ездить на хромом осле!

Ты деянием нелегким будешь утружден,

Но сокровищами шаха будешь награжден.

Ждем начала представленья! На людей взгляни,

Темный занавес раздерни и зажги огни!»

Я в тот день, когда посланье это прочитал,

С мирной радостью простился и в смятенье впал.

Тут искать я в старых книгах начал без конца

Быль и сказки, что могли бы радовать сердца.

К «Шах-наме» я обратился. Прочитал я в ней

О деяньях древних шахов и богатырей.

Фирдоуси — певец великий — все в стихах своих

Сладкозвучно нам поведал о веках былых.

И когда он драгоценный выгранил рубин,

Многие обогатились от его крупин.

И от «Шах-наме» — рубина — я осколок взял

И оправил, чтоб осколок ярко засверкал,

Чтобы люди во вселенной песнь мою прочли,

Чтоб мою перед другими книгу предпочли.

Что учитель подсказал мне — я договорил

И в забвенье пребывавший жемчуг просверлил.

Углубился я в сказанья, стал вникать во тьму

Тайн, рассеянных когда-то по свету всему.

На арабском прочитал я все и на дари,

Книгу Бухари прочел я, книгу Табари. [272] На арабском прочитал я все и на дари, // Книгу Бухари прочел я, книгу Табари. — Дари — иное название языка фарси. Бухари (ум. в 870 г.) — знаменитый собиратель изречений Мухаммеда и преданий о нем (хадисы), составитель их сборника под названием «Правильный». Табари (ум. в 923 г.) — автор огромного исторического свода под названием «История пророков и царей», переведенного в X веке на язык дари (фарси), а также автор обширного комментария на Коран. Упоминание имен Бухари и Табари рядом как будто говорит о мусульманских источниках, однако упоминание языка дари, скорее, указывает на персидский перевод хроники Табари, где упоминаются герои «Шах-наме» и «Семи красавиц». Неясно, что взял Низами из Бухари — прямого использования преданий о пророке в поэме нет.

Чтобы не было пробелов, не было потерь,

Переполненных хранилищ отпирал я дверь.

Пехлевийские в подвалах свитки я искал,

Со свечою — по листку их бережно сшивал.

И когда все книги предков изучил я сам,

Изощрился, окрылился быстрый мой калам.

Я сказал, что подобает мудрому сказать,

А не то, что мудрый может после осмеять.

Словно Зенд, я сказ украсил пламенным пером.

Юных семь невест блистают красотою в нем.

Пусть Небесные Невесты [273] Пусть Небесные Невесты… — то есть семь планет, с которыми символически сопоставлены в поэме семь красавиц, упомянутые далее в семи притчах. раз на них взглянут

И еще светлей и чище над землей блеснут!

Хоть Бахрама нить в сказаньях криво шла досель,

Правда в мире не исчезла и ясна мне цель.

Я — певец — по этой нити в лабиринт спущусь,

В сторону от этой нити верной не собьюсь.

В сотнях речек омовенье, верный, соверши,

Лишь тогда найдешь источник света и души.

Низами! Вот твой Мессия, твой живой калам!

Память же твоя подобна пальме Мариам. [274] …подобна пальме Мариам. — См. сноску 232.

Ты плодоноси, покамест ты и бодр и жив.

Счастье ты познаешь, ибо ты уже счастлив.

Хвала счастливому падишаху, да озарит его Аллах

В начале этой книги, говорит Низами, идут четыре главы: восхваление Аллаха, восхваление пророка, молитва о шахе и советы шаху… Затем он переходит к восхвалению заказчика поэмы Корпа-Арслана, за восхвалением следуют молитвы о нем.

Обращение целующего землю

Глава начинается с восхваления могущества и щедрости Корпа-Арслана, которое постепенно переходит в поучения и наставления. Дух выше тела, говорит Низами, будь же душою государства, будь справедливым и мудрым, милосердным, слушай советы Низами, заключенные в этой книге, как слушали мудрые советы великие шахи прошлого. Затем следует посвящение книги Корпа-Арслану и речь о нетленности стихов, которые ценнее сокровищ. Глава завершается добрыми пожеланиями шаху.

Восхваление слова и несколько слов о мудрости

Мира древнего древнее то, что вечно ново,—

Много сказано об этом, ибо это — слово.

Вечность — древняя праматерь — землю создала

И творенья увенчанье — слово нам дала.

Слово тайны, слово мощи, чистое, как дух;

Страж сокровищ. К тайне слова приклони свой слух…

Ведь оно неслыханные повести скрывает,

В мире ненаписанные повести читает.

Все, что ныне народится, завтра прочь уйдет,

Кроме слова. Только слово в мире не умрет!

Сад иссохнет, шелк истлеет, рухнет зданья свод.

Слово вечно. Остальное — ветер унесет.

Вникни, мудрый, в суть растений, почвы и камней,

Вникни в суть существ разумных, в суть природы всей,—

И в любом живом творенье можешь ты открыть

Главное, что и по смерти вечно будет жить.

Все умрет, все сгубит время, прахом истребя.

Вечно будет жить познавший самого себя.

Обречен на смерть, кто сути жизни не прочтет;

Но блажен себя познавший [275] Но блажен себя познавший… — Познавший самого себя обретает бессмертную душу.: будет вечен тот.

Если ты себя, как свиток, правильно прочтешь,

Будешь вечен. В духе — правда, остальное — ложь.

Коль не обретешь познанья высшего теперь,

В дверь одну вошедший, выйдешь ты в другую дверь.

Дом жилой, но лишь над кровлей не клубится дым.

Здесь живут, но знанья польза неизвестна им.

Кто доволен преходящим — слеп, как жалкий крот,

И чертога вечной жизни он не возведет.

Повод для духовной лени выдумать легко;

И не скажут здесь: «Прокисло наше молоко».

Опытом вооруженный, сведущий в делах

Муж порой не смыслит в сути дела и в корнях.

Видит далеко, кто знаньем наделен средь нас,

А незнанье пеленою скроет мир от глаз.

Если, человек богатый, ты собрался в путь —

От разбойников охрану взять не позабудь.

И купцы, что из Китая мускус к нам везут,

В оболочке из камеди мускус берегут.

Хоть перед орлом могучим слаб и мал удод,

Но, в полете быстр, всегда он от орла уйдет.

Вкруг прославленного зависть злобная шипит,—

Эта злоба, эта зависть бедных не страшит.

Коршун мчится за добычей, позабывши страх,

А посмотришь — обе лапы у него в сетях.

Жадный тигр, задрав корову, верно, будет сыт,

Не пожрет он пищи больше, чем нутро вместит,

Не проесть амбаров мира, даже на зерно

Не уменьшатся запасы; столько нам дано.

Сколько бы ячменных зерен птицам ни скормить [276] Сколько бы ячменных зерен птицам ни скормить… — Обычный суфийский образ вечности: птица без крыльев сидит у амбара и клюет в год по одному зерну. Птица — солнце, зерно — дни. Образ идет из какой-то древней мифологии. —

Все вернется! Как и звездам, зернам не убыть.

Золотым венцом ты хочешь, как свеча, блистать,

Но подумай, как придется под конец рыдать!

В этом зелье веселящем — так уж повелось —

Смеха радостного меньше, больше горьких слез.

Но, рассеянные в мире, есть друзья у нас,

Что подать нам помощь могут в самый трудный час.

Разум — главный наш помощник, наш защитник — он.

Муж разумный всем богатством мира наделен.

Кто от разума и мысли духом отвращен —

Человек он по обличью, див по сути он.

Люди разума подобны ангелам с небес,

Дар провидения дан им — чудо из чудес.

Все начертано заране, что произойдет.

И никто предначертанья судеб не уйдет.

Делай дело здесь, задачу исполняй свою;

Дело и в аду почтенней праздности в раю.

Но и доброе деянье вряд ли будет впрок,

Если делом поглощенный человек жесток.

Кто злоумышляет втайне, ближних невзлюбя,

Жало зла он обращает сам против себя.

Благородный, мыслей добрых полный человек,

Зла не делая, запомнит доброе навек.

Так живи, чтоб в час кончины в хоре голосов

Не услышать ни упреков, ни хулы врагов;

Чтоб один из них не молвил: «Смерть в его дому!»

Чтоб другой не засмеялся: «Поделом ему!»

Пусть тебя и не поддержат под локоть рукой,

Так живи, чтоб не валяться ни под чьей ногой.

Тот, кто доброе запомнит средь твоих друзей,

Лучше тех, кто рад печальной участи твоей.

Хлеб не ешь среди голодных. Если будешь есть,

За накрытый стол с собою пригласи их сесть.

Пред завистником сокровищ не считай своих,

Чтобы, как дракон на кладе, он не сел на них.

Если друг твой, как весенний ветер, мягок, все ж

Знай — лампаду и под легким ветром не зажжешь.

Создан не для пожиранья мяса и хлебов

Человек. Нет, он источник умственных даров.

И собака благородней низкого того,

Кто живет лишь для услады брюха своего.

Мудрый, будь полезен людям, мир добром укрась!

Это — выше всех сокровищ и сильней, чем власть.

Будь открыт добру, как роза! От твоих щедрот

Пусть всегда благоуханье по земле идет.

Помнишь мудрого реченье? Что сказал нам он:

«Кто заснул, добро содеяв, видит добрый сон».

В чьей душе укоренится зло и возрастет,

Тот во зле всю жизнь влачится и во зле умрет.

Тот же, в чьей душе открытой возрастет добро,

Проживет в добре и миру принесет добро.

Бойся алчности и помни: небосвод не спит,—

Сонмы алчных истреблял он и тебя сразит.

В пору оскуденья веры правду зло гнетет,

Хищным волком стал Иосиф, а отшельник пьет.

Ныне жить двояко можно: совершая зло

Или — с чистою душою — одобряя зло.

И не дай Аллах всевышний, чтоб рабы твои

Наложили эти цепи на ноги свои!

Полно в мире божьем пламя ада разжигать,

Полно гаснущее пламя нефтью поливать!

Встань же, растопчи нечестье, смуту потуши

И всевышнего веленье в мире соверши!

Полно бедствовать у вечных, полных злата скрынь!

Все сокровищниц засовы смело отодвинь.

На тюльпан взгляни, — как ветер истрепал его,

Из-за трех монет фальшивых [277] Из-за трех монет фальшивых… — то есть из-за трех золотистых тычинок. Образ продолжается в следующем стихе, но там он непереводим. Полынь на фарси — «дермене», она, говорит Низами, не имеет монет — «дерам»; в арабской графике, даже не в звучании, получается красивое поэтическое «сопротивопоставление», по-русски, разумеется, непередаваемое. ощипал его.

А полынь растет, как прежде; у полыни нет

Ни поддельных, ни червонных золотых монет.

Я оружье сбросил, словно лепестки цветок,

И от зависти язвящей и от зла далек.

Что мне тлеющая зависть? Что мне дым ее? —

Пусть огни ее потушит рубище мое.

Мир — далекий и опасный путь, из мрака в мрак,

И пройти дорогой дивов можно только так,—

Помни: кто свое обжорство сможет обуздать,

Снова перлом драгоценным сможет заблистать.

Очищается и крепнет сильный дух в беде,

Гребешок тысячезубый нужен бороде.

Тысячи отрав изведать в мире нужно нам,

Чтоб вкусить животворящий времени бальзам.

Погляди: в обширной этой лавке мясника

Ты добытого без муки не найдешь куска.

Тысячи надежд погибли, многих сгублен век,

Чтоб один обогатился в мире человек.

Сто голов мечом палачьим где-то снесено,

Чтоб седло баранье было избранным дано.

Золото ногами топчет человек один,

Тысячи за грош потеют в муках до седин.

Благо ль, что всего достиг ты и желаний нет?

В неисполненных желаньях свет грядущих лет.

Коль желанного достигнет поздно человек,

Это весть ему, что долгий проживет он век.

Пусть же поздно долговечный цели досягнет.

Кто всего достигнет быстро, рано тот умрет.

Образуется веками лал, живет века,

А тюльпан весенний гибнет и от ветерка.

В двери древние входящий небу говори:

«Гость я, странник здесь! Ты волю сам свою твори!»

Низами, доколь в оковах этих пребывать?

Не пора ль оковы сбросить, не пора ль восстать?

Встань, не бойся наважденья мира отвести,

Чтобы вечное блаженство в мире обрести!

Наставление своему сыну

Низами обращается к сыну с мудрыми поучениями. Только знание, говорит он, истинный друг. Приобрети доброе имя, советует он далее, Дружи только с мудрыми, избегай плохих людей — они тебя могут опорочить. Стремись с единобожию, избегай соблазнов христианства и зороастризма. Избери светлый путь… В заключение главы Низами жалуется на старость и слабость. Но он все же полон решимости завершить свой труд.

Начало повествования о Бахраме

Тот, кто стражем [278] Тот, кто стражем… — то есть рассказавший повесть о Бахраме — сюжет «Семи красавиц». сокровенных перлов тайны был,

Россыпь новую сокровищ в жемчугах раскрыл.

На весах небес две чаши есть. И на одной

Чаше — камни равновесья, жемчуг — на другой.

А двуцветный мир [279] А двуцветный мир… — то есть черный и белый мир, в котором черная ночь сменяется ясным днем. то жемчуг получает в дар

Из небесных чаш, то — камня павшего удар.

Таково потомство шахов. Камнем тусклым стать

Может шахский сын — и перлом ценным заблистать.

Не во всем отцу подобен сын и не всегда.

И жемчужину рождает камень иногда.

Есть в былом пример подобный, в поученье нам,—

Яздигерд был грубым камнем, жемчугом — Бахрам.

Тот — карал, казнил, а этот одарял добром,—

Был булыжник рядом с перлом, острый шип с плодом.

Тем, кто в кровь о тот булыжник ноги разбивал,

Сын его для исцеленья свой бальзам давал.

И когда в глазах Бахрама первый луч дневной

Омрачен был этой ночи славою дурной,

Мудрецы и звездочеты вещие страны,

Искушенные в деяньях солнца и луны,

Взвесили созвездья неба, думая, что тут

Лишь дешевый блеск свинцовый вновь они найдут,

Но они чистейшей пробы золото нашли, [280] Но они чистейшей пробы золото нашли… — описанное далее положение планет, найденное астрологами, предвещает, согласно этой науке, счастье, о чем и сказано далее.

Жемчуг в море, драгоценность в камне обрели.

И увидели величье, славный путь побед,

Лучезарный свет в тумане предстоящих лет.

Пламенел тогда в созвездье Рыбы Муштари,

А Зухра горела справа, под лучом зари.

Поднялась в ту ночь к Плеядам месяца глава,

Апогей звезды Бахрама был в созвездье Льва.

Утарид блеснул под утро в знаке Близнецов,

А Кейван от Водолея отогнал врагов.

Встал Данаб против Кейвана, отгоняя тень,

Мирно в знак Овна входило Солнце в этот день.

Так сошелся в гороскопе вещий круг светил.

Муштари в созвездье Рыбы счастье возвестил.

Со счастливым гороскопом, что описан вам,

При благоприятных звездах родился Бахрам.

Яздигерд — его родитель, неразумный шах,

Стал раздумывать в прискорбье о своих делах.

Что ни делал он — все тщетно, прахом все ушло,

Ибо семена насилья порождают зло.

Хоть имел детей и раньше этот властелин,

Умирали все, остался лишь Бахрам один.

И к решенью звездочеты мудрые пришли,

Что воспитывать Бахрама надобно вдали,

Что его в страну арабов надо отослать,

Что его у мужа чести надо воспитать. [281]…в страну арабов надо отослать, // …у мужа чести надо воспитать. — Эти строки у Низами, очевидно, отпет на обвинении в том, что он воспевает героев иранской древности, не «просвещенных светом ислама». Страна арабов, откуда вышел основатель ислама Мухаммед, оказывается здесь краем чести и доблести. О том, что обвинения в недостаточном уважении к исламу и пристрастии к древнему Ирану Низами приходилось выслушивать, он сам подробно говорит в поэме «Хосров и Ширин».

Молвили, что там, быть может, счастье он найдет

И друзей в Арабистане верных обретет.

Вопреки установленьям строгой старины,

Перенесть росток решили в сад иной страны.

Яздигерд себялюбивый сына не любил,

Он спокойно на чужбину сына отпустил.

Для него решил в Йемене он поставить трон,

Чтоб от смут земли Аджама был он удален.

И в страну Йемен к Нуману он послал гонца,

Чтобы царь Нуман Бахраму заменил отца,

Он просил, чтобы Бахрама взял к себе Нуман,

Чтоб в саду Нумана вырос и расцвел тюльпан,

Чтоб его наукам царским обучили там,

Чтоб страною научился управлять Бахрам.

Сам Нуман за ним приехал и увез домой

Сына шаха, — скрыл в чертоге месяц молодой.

Тот родник, чей морем позже разлился поток,

Сохранил и как зеницу ока он сберег.

Минуло четыре года; мальчик подрастал;

Как степной онагр, он резвым и красивым стал.

И тогда Мунзиру — сыну — молвил властелин:

«Он растет, но огорченьем скован я, мой сын.

Климат здесь сухой, весь край наш солнцем раскален,

Он же — с севера, и нежен по природе он.

Нам возвышенное место надо отыскать,

Нам его в прохладе горной надо содержать,

Где бы северный лелеял тело ветерок,

Где бы отдых был приятен, сон ночной глубок,

Чтобы в климате хорошем рос он, как орел,

Чтобы крылья он и перья крепкие обрел,

Чтобы запятнать природу шаха не могли

Этот зной и сухость праха, дым и пыль земли».

О построении Хаварнака и о достоинствах строителя Симнара

Ездил шах Нуман с Мунзиром среди гор и скал,

Мест хороших для Бахрама долго он искал,

Где б от солнечного зноя не было вреда,

Где бы ветерок прохладу приносил всегда.

Не могли в стране такого места отыскать,

Где бы вырастить Бахрама им и воспитать.

И решили светлый замок с башней возвести.

Нужно было для постройки зодчего найти.

Много было иноземных зодчих и своих,

А для дела не годился ни один из них.

Но однажды до Нумана долетела весть:

«Шах! Такой, тебе пригодный, мастер в Руме есть.

Слава дел его по странам катится рекой;

Словно воск, податлив камень под его рукой.

Строить быстро и красиво он имеет дар,

Он из рода Сима, имя славному — Симнар. [282] Он из рода Сима, имя славному — Симнар. — Низами вольно возводит архитектора Симнара к библейскому Симу. На самом деле имя его вавилонского происхождения: Син-иммар — от древнего божества Син. «Н» и «м» у Низами поменялись местами.

Красотой его построек всякий изумлен,

В Сирии, в горах Ливанских зданья строил он,

И в стране, где Нил лазурный падает с небес,

Каждое его созданье — чудо из чудес.

Хоть себя Симнар лишь зодчим скромно называл,—

Он художников славнейших миру воспитал.

Стоя там, где строить зданье он предполагал,

Паутину балок в небе взором он свивал.

Он, как Булинас Румийский, разумом глубок;

Открыватель талисманов, маг и астролог,

Знает он о нападенье яростной луны

И о мести солнца — тайну звездной вышины.

Он для вас дворец, как платье царское, соткет.

На дворце такой высокий купол возведет,

Что созвездья, словно пояс, купол обовьют,

И ему Плеяды сами светоч отдадут».

Сердце вспыхнуло в Нумане, жгли его, как жар,

Эти вести, это имя чудное — Симнар.

Он послал гонца, который бойко говорил

По-румийски. Тот Симнара быстро соблазнил

Бросить Рум. И вот к Нуману зодчий привезен.

Услыхав, чего хотели от него, и он

Воспылал желаньем — дело начинать скорей,

Возвести дворец, достойный отпрыска царей.

Пятилетие трудился над постройкой он.

Был рукою златоперстой дивно возведен

Замок, башенки вздымавший к звездам и луне,

Сновиденьем возникавший в синей вышине.

И второй Каа́бой в мире этот замок стал.

Был резьбой он весь украшен, золотом блистал,

Горного лазурью, краской, что красней зари.

Наподобье неба сделан купол изнутри;

Опоясывали небо девять сфер вокруг.

Полный образов, что создал Север, создал Юг,—

Купол был тысячеликим, сказочным Лушой [283] …сказочным Лушой. — Луша, или Танкалуша, — искаженное имя астролога Тевкра Вавилонского (I в.), автора книги «Об эклиптике и зодиаке», снабженной рисунками. Перевод этого труда пользовался на Востоке большой известностью. Низами хочет сказать, что на куполе были изображения созвездий, как в книге Танкалуши..

Созерцая свод, усталый отдыхал душой.

Дивною дарил прохладой он и в летний зной.

А когда горел, как солнце, купол под зарей,

Гурия завязывала очи полотном. [284] Гурия завязывала очи полотном. — То есть гурий, находящихся в раю, на небе, так слепило блистание купола, что им приходилось завязывать глаза.

Словно рай, красив, удобен был прекрасный дом.

Будто небо в славе солнца, свод горел огнем.

Бычьей кровью камень с камнем скован в своде том.

Был подобен купол небу, влаге и огню;

Трижды цвет свой и сиянье он менял на дню.

Как невеста, он одежды пышные сменял.

Синим, золотым и снежным светом он сиял.

Пред зарей, когда лазурным небосвод бывал,

Плечи мглою голубою купол одевал.

А когда вставало солнце над земной чертой,

Свод пылал, как солнце утра, — ало-золотой.

Тень от пролетающего облачка падет —

Снежно-белым делается весь дворцовый свод.

Цвета неба — он миражем в воздухе висел,

То румийцем белым был он, то, как зиндж, чернел.

Вот Симнар работу кончил — снял леса со стен,

Красотой своей постройки взял сердца он в плен.

Стен и купола сиянье разгоняло мрак.

Замку новому названье дали — «Хаварнак».

И великую награду шах Симнару дал.

Половины той награды он не ожидал.

С золотом и жемчугами длинный караван

Тяжко вьюченных верблюдов дал ему Нуман,

Чтоб и в будущем работал на него Симнар.

Если впору не раздуешь ты в тануре жар,

Злополучное жаркое будешь есть сырьем,

Но сторицей возвратится, что за труд даем.

А когда такую милость зодчий увидал,

Молвил: «Если б ты мне раньше столько обещал,

Я, достойное великой щедрости твоей,

Зданье создал бы — красивей, выше и пышней!

Багрецом, лазурью, златом башни б расцветил,

И поток столетий блеска б их не погасил.

Коль желаешь — будет мною зданье начато

Завтра ж! Этот замок будет перед ним ничто.

В этом здании — три цвета, в том же будет сто!

Это — каменное, будет яхонтовым то.

Свод единственный — строенья этого краса,

То же будет семисводным — словно небеса!»

Пламенем у падишаха душу обняла

Эта речь и все амбары милости сожгла.

Царь — пожар; и не опасен он своим огнем

Только тем, кто в отдаленье возведет свой дом.

Шах, что розовый кустарник, ливнем жемчугов

Сыплет. Но не тронь — изранит жалами шипов.

Шах, лозы обильной гроздья на плечи друзей

Возложив, их оплетает силою ветвей.

И, обвив свою опору, верных слуг своих,—

Из земли, без сожаленья, вырвет корень их.

Шах сказал: «Коль этот зодчий от меня уйдет,

Он царю другому лучший замок возведет».

И велел Нуман жестокий челяди своей

Зодчего схватить и сбросить с башни поскорей.

О, смотри, как небосводом кровожадным он

Сброшен с купола, который им же возведен!

Столько лет высокий замок он своей рукой

Строил. И с него мгновенно сброшен был судьбой!

Он развел огонь и сам же в тот огонь попал.

Долго восходил на кровлю — вмиг с нее упал.

В высоте ста с лишним гязов замыкая свод,

Он не знал, что, труд закончив, гибель там найдет.

Выше хижины он замка строить бы не стал,

Если бы свою кончину раньше угадал,—

Возводя престол, расчисли ранее всего,

Чтобы не разбиться, если упадешь с него.

И взвилось петлей аркана до рогов луны

Имя грозное Нумана с дивной вышины,

И молва, что он волшебник, с той поры пошла.

И владыкой Хаварнака шаха нарекла.

Описание дворца Хаварнака и исчезновение Нумaнa

Хаварнак, когда он домом для Бахрама стал,

Чудом красоты в подлунном мире заблистал.

И, прославленный молвою, окружен хвалой,

Назвался «Кумирней Чина», «Кы́блою второй». [285] Назвался «Кумирней Чина», «Кыблою второй» — то есть дворец был необыкновенно разукрашен, и его красота вызывала преклонение (см. словарь — Чин, кыбла).

Сотни тысяч живописцев, зодчих, мудрецов

Приходили, чтоб увидеть лучший из дворцов.

Тот, кто видел, восхищенья удержать не мог

И вступал с благоговеньем на его порог.

Там — на всех дверях чертога, что вздымался ввысь,

Изречения узором золотым вились.

Над Йеменом засияла вновь Сухейль-звезда [286] Над Йеменом засияла вновь Сухейль-звезда… — Снова метафорическое описание красоты замка (см. словарь — Йемен, Сухейль).

Так светло, как не сияла прежде никогда.

Полн красавиц, как под звездным куполом Йемен,

Стал тот замок, словно полный жемчугом Аден.

И, прославленный молвою, стал известен всем

Хаварнаком озаренный берег, как Ирем.

Как Овен на вешнем небе ярко светит нам,

Хаварнак светил, и рядом с ним светил Бахрам [287] …светил Бахрам. — Игра слов: Бахрам — имя царевича и название планеты Марс. Замок сравнен по красоте с созвездием Овна, а царевич — с планетой..

Проводил Бахрам на кровле ночи до утра.

В небе чашу поднимала за него Зухра.

Видел стройные чертоги в отсветах зари,

Полная луна — над кровлей, солнце дня — внутри.

В глубине палат сияли факелы в ночи,

С кровли путникам светили, как луна, в ночи.

И всегда отрадный ветер веял меж колонн,

Запахом садов, прохладой моря напоен.

Сам Бахрам, лишь постепенно обходя дворец,

Дивное его величье понял наконец.

За одной стеной живую воду нес Евфрат,

Весь в тени дерев цветущих и резных оград.

А за башней, что, как лотос, высока была,

Молока и меда речка, скажешь ты, текла.

Впереди была долина, сзади — свежий луг,

Пальмы тихо шелестели и сады вокруг.

Сам Нуман, что здесь Бахраму заменил отца,

Часто с ним сидел на кровле своего дворца.

Над высокой аркой входа он на зелень нив

Любовался с ним часами, светел и счастлив.

Даль пред ними — вся в тюльпанах, как ковер, цвела,

Дичью полная — к ловитве души их звала.

И сказал Нуман Бахраму: «Сын мой, рад ли ты?

Хорошо здесь! Нет подобной в мире красоты».

Рядом был его советник. Чистой веры свет

Мудрому тому вазиру даровал Изед.

И сказал вазир Нуману: «В мире все пройдет,

Только истины познанье к жизни приведет.

Если свет познанья брезжит в сердце у тебя,

Откажись от блеска мира — правду возлюбя!»

И от жара этой речи, что, как пламя, жгла,

Содрогнулся дух Нумана, твердый как скала.

С той поры как семь небесных встали крепостей, [288] …семь небесных… крепостей… — семь сфер семи планет тогдашней астрологии.

Не бывало камнемета этих слов сильней.

Шах Нуман спустился с кровли в час полночной мги,

Молча он, как лев, к пустыне устремил шаги.

Он отрекся от сокровищ, трона и венца.

Прелесть мира несовместна с верою в творца.

От богатств, какими древле Сулейман владел,

Он отрекся; сам изгнанья он избрал удел.

Не нашли нигде ни шаха, ни его следов,

Он исчез, ушел от мира, словно Кей-Хосров.

Хоть Мунзир людей на поиск тут же снарядил,

Не нашли, как будто ангел беглеца укрыл.

Горевал Мунзир, потерей удручен своей,

Он провел в глубокой скорби много долгих дней.

Выпустил кормило власти из своей руки…

Стал дворец его высокий черным от тоски.

Но утихло в скорбном сердце горе наконец;

Власть его звала, к правленью призывал венец.

Он искоренил насилье твердою рукой,

Ввел законы, дал народу счастье, мир, покой.

А когда он полновластным властелином стал,

Яздигерд ему признанье и дары послал.

А Бахрама, словно сына, шах Мунзир растил,

Был отцом ему. Нет, больше и роднее был.

Сын Нуман был у Мунзира; вырастал, как брат,

Он с Бахрамом. Оба шахский радовали взгляд.

Ровня был Бахрам по крови, одногодок с ним,

Он не разлучался с братом названым своим.

Вместе обучаться стали грамоте они,

За игрой веселой вместе проводили дни,

На охоту выезжали вместе в дни весны,

Никогда, как свет и солнце, не разделены.

Так Бахрам в высоком замке прожил много лет,

Помыслы его премудрый направлял мобед.

К знанью был Бахрама разум с детства устремлен.

Как достойно сыну шаха, был он обучен.

Изучал Бахрам арабский, греческий язык,

Старый маг его наставил тайне древних книг.

Сам Мунзир, многоученый и разумный шах,

Объяснял ему созвездий тайны в небесах.

Ход двенадцати созвездий и семи светил

Ученик его прилежный вскоре изучил.

Геометрию постиг он, вычислял, чертил,

Алмагест и сотни прочих таинств изучил.

Он, ночами наблюдая звездный небосвод,

Стал читать светил движенье и обратный ход.

Ум его величьем мира стройным был объят.

Знанья перед ним раскрылись, как бесценный клад.

И, увидя в восхищенье, что его Бахрам

Зорок мыслью, в постиженье знания упрям,

Шах ему меридиана показал отвес

И открыл пред ним науку высшую небес.

Все, что разум человека за века постиг,

Все, чем стал он перед небом и землей велик,—

Все Мунзир законов стройных кругом вместе слил

И, как книгу, пред Бахрамом наконец открыл.

И Бахрам, учась прилежно, стал в конце концов

Искушен во всех науках — даре мудрецов.

Были внятны все таблицы звездные ему,

Сокровенное он видел сквозь ночную тьму.

Астролябией и стержнем юга он владел,

Он узлы деяний неба развязать умел.

И когда наукой книжной был он умудрен,

Боевым владеть оружьем стал учиться он.

Он игрою в мяч, искусством верховой езды

Мяч выигрывал у неба [289] Мяч выигрывал у неба… — то есть побеждал судьбу (небо), своим умением преодолевал неблагоприятные случайности игры в поло (човган). и его звезды.

А когда в степи он ветер начал обгонять,

На волков и львов с арканом начал выезжать.

А в степи заря рассвета и лучи ее

Пред копьем его бросали на землю копье.

Вскоре он в стрельбе из лука равного не знал,

Птицу в высоте небесной он стрелой пронзал.

Полный весь колчан порою, посылал он в цель,

Каждою своей стрелою попадал он в цель.

Так пускал он стрелы густо, так рубил мечом,

Что никто бы не укрылся от него щитом.

На скаку, в пылу охоты он копье метал,

На скаку в кольцо копьем он метким попадал.

Острием копья колечко с гривы льва срезал

И кольцо с замка сокровищ он мечом снимал.

На ристалище, когда он лук свой брал порой,

В волосок он за сто гязов попадал стрелой.

Все, что в поле на ловитве взгляд его влекло,

От летящих стрел Бахрама скрыться не могло.

Так в науках и в охоте перед ним всегда

Реяла его удачи яркая звезда,

Доблестью его гордились ближние царя,

С похвалою о Бахраме всюду говоря.

Говорили: «То он в схватку с ярым львом вступил,

То он барса на охоте быстрого сразил».

И такие о Бахраме всюду речи шли,

И его «Звездой Йемена» люди нарекли.

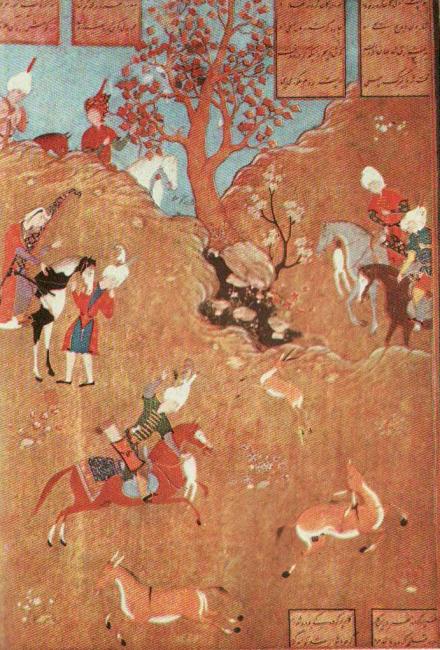

Охота Бахрама и клеймение онагров

Мунзир и Бахрам дружат, как родные братья. Они ездят вместе на охоту, пируют. Бахрам больше всего любит охотиться на онагров верхом на своем рыжем коне. Жеребят-онагров, пойманных во время охоты, Бахрам щадит, клеймит их шахским тавром и отпускает в степь.

Бахрам одной стрелой убивает льва и онагра

Бахрам во время охоты видит льва, напавшего на онагра. Он искусно пронзает их обоих одной стрелой. Арабы, пораженные его умением стрелять из лука, дают ему прозвание «Бахрам-Гур» («Бахрам-онагр»). Подвиг Бахрама изобразили на стене в Хаварнаке.

Бахрам убивает дракона и находит клад

Бахрам пьет вино. Опьяненный, он отправляется в степь охотиться на онагров. Он целый день преследует необыкновенно быстроногую самку онагра и никак не может ее догнать. Неожиданно онагр исчезает в пещере среди скал. Приблизившись к пещере, Бахрам видит, что вход в нее охраняет огромный дракон, который проглотил ускользавшего от него онагра. В возмездье за онагра Бахрам решает убить дракона. Сперва он ослепляет дракона стрелой с двужалым наконечником, затем пронзает его копьем и отсекает ему мечом голову. Распоров дракону брюхо, Бахрам освобождает проглоченного онагра. Онагр бежит в пещеру, шах идет за ним и находит там несметные сокровища. Онагр исчезает. Подоспевают спутники Бахрама. Они разрывают пещеру и вывозят клад на трехстах верблюдах. Этот клад — воздаяние Бахраму, спасшему онагра из утробы дракона. Обретенные сокровища Бахрам раздаривает. И этот подвиг Бахрама изображают на стене в Хаварнаке.

Бахрам находит изображение семи красавиц

В Хаварнак однажды прибыл из степей Бахрам,

Предался отдохновенью, лени и пирам.

По бесчисленным покоям как-то он блуждал,

Дверь закрытую в проходе узком увидал.

Он ее дотоль не видел и не знал о ней;

Не входил в ту дверь старейший царский казначей.

Тут не медля ключ от двери шах у слуг спросил.

Ключник ветхий появился, ключ ему вручил.

Шах открыл и стал на месте — сильно изумлен;

Будто бы сокровищницу там увидел он.

Дивной живописью взоры привлекал покой.

Сам Симнар его украсил вещею рукой.

Как живые, семь красавиц смотрят со стены.

Как зовут, под каждой надпись, из какой страны.

Вот Фурак, дочь магараджи [290] Вот Фурак, дочь магараджи… — то есть индийская красавица., чьи глаза черны,

Словно мрак, и лик прекрасней солнца и луны.

Вот китайского хакана дочерь — Ягманаз,—

Зависть лучших дев Китая и твоих, Тараз.

Назпери — ее родитель хорезмийский шах.

Шаг ее как куропатки окрыленный шаг.

В одеянии румийском, прелести полна,

Насринуш идет за нею — русская княжна. [291] В одеянии румийском… русская княжна. — В оригинале — «дочь шаха саклабов». «Саклаб» — так называют обычно арабские источники юго-западных славян. Низами говорит, что она одета в «румийские одежды». Очевидно, ему было что-то известно о связях Киевской Руси с Византией (см. словарь — Рус).

Вот магрибского владыки дочь Азариюн,

Словно утреннее солнце девы облик юн.

Дочь царей румийских — диво сердца и ума,

Счастье льет, сама счастлива, имя ей — Хума.

Дочь из рода Кей-Кавуса [292] Дочь из рода Кей-Кавуса — иранская царевна., ясная душой

Дурасти — нежна, как пальма, и павлин красой.

Этих семерых красавиц сам изобразил

Маг Симнар и всех в едином круге заключил.

А посередине круга — будто окружен

Скорлупой орех — красивый был изображен

Славный витязь. Бирюзовым осенен венцом,

Он блистал, как солнце утра, молодым лицом.

Словно кипарис, он строен, с гордой головой.

Взгляд горит величьем духа, ясный и живой.

Семь кумиров устремили взгляды на него,

Словно дань ему платили сердца своего.

Он же ласковой улыбкой отвечает им,

Каждою и всеми вместе без ума любим.

А над ним Бахрама имя мастер начертал.

И Бахрам, себя узнавши, надпись прочитал.

Это было предсказанье, речь семи светил [293] Это было предсказанье, речь семи светил… — В символике, примененной здесь Низами, семь красавиц символизируют семь климатических областей земли тогдашней географии (Индия, Чин, Хорезм, Саклаб, Магриб, Рум, Иран), семь планет астрологии того времени, семь цветов радуги.:

«В год, когда воспрянет в славе витязь, полный сил,—

Он добудет семь царевен из семи краев,

Семь бесценных, несравненных, чистых жемчугов.

Я не сеял этих зерен, в руки их не брал;

Что мне звезды рассказали, то и написал».

И любовь к семи прекрасным девам день за днем

Понемногу овладела молодым царем.

Кобылицы в пору течки, буйный жеребец —

Семь невест и льву подобный юный удалец.

Как же страстному желанью тут не возрастать,

Как же требованьям страсти тут противостать?

Рад Бахрам был предсказанью звездному тому,

Хоть оно пересекало в жизни путь ему.

Но зато определяло жизнь и вдаль вело,

Исполнением желаний дух его влекло.

Все, что нас надеждой крепкой в жизни одарит,

Силу духа в человеке удесятерит.

Вышел прочь Бахрам, и слугам дал такой наказ:

«Если в эту дверь заглянет кто-нибудь из вас,

Света солнечного больше не видать тому:

С плеч ему я без пощады голову сниму».

Стражи, слуги, и вельможи, и никто другой

Даже заглянуть не смели в тайный тот покой.

Только ночь прольет прохладу людям и зверям,

Взяв ключи, Бахрам к заветным подходил дверям,

Отпирал благоговейно и, как в рай, вступал:

Молча семь изображений дивных созерцал.

Словно жаждущий, смотрелся в чистый водоем.

И, желаньем утомленный, забывался сном,

Вне дворца ловитвой вольной щах был увлечен,

Во дворце же утешался живописью он.

Бахрам узнает о смерти отца

Отцу Бахрама доносят о возрастающей мощи его сына. Яздигерд, злобный и подозрительный, начинает опасаться Бахрама. Внезапно Яздигерд умирает. В Иране собирается совет. Решают не пускать в страну Бахрама, сына грешного и злого отца, получившего к тому же воспитание среди арабов. Мобеды возводят на иранский трон старца, дальнего родственника Бахрама… В стране смута. Бахрам узнает об этом. Он решает завоевать трон отца и установить в Иране покой и справедливость.

Бахрам приводит войско в Иран

Низами начинает эту главу с небольшого отступления, в котором говорит, что, хотя он и не любит повторять чужие слова, ему придется сейчас повторить многое из рассказанного до него Фирдоуси. Он надеется превзойти его красотой стиха… Бахрам идет на Иран с арабскими войсками. В Иране узнают об этом. Сидящий на троне старец напуган. Собирается совет. Решают нe пускать Бахрама в Иран и отправить ему письмо. Старцы, посланные из Ирана, передают письмо Бахраму.

Письмо иранцев Бахраму

Глава начинается велеречивым традиционным посланием старика шаха Бахраму. Он стар, его томят тяготы царских забот. На трон он взошел только потому, что его упросили, сам он этого не хотел. Он завидует беззаботной жизни Бахрама, отданной охоте и пирам. Сам он не ведает сна от забот. Далее он говорит о тяжкой вине грешного отца Бахрама и советует ему не пытаться захватить престол — его все равно не примут вельможи. Он предлагает Бахраму выкуп. В конце письма он лицемерно соглашается стать наместником Бахрама… Бахрам в гневе, но он не теряет рассудка. Следует его мудрый ответ гонцам. «Трон принадлежал моему отцу, — говорит Бахрам. — Я признаю, что отец был грешен. Но нельзя упрекать сына за грехи отца, и не надо говорить дурно об умершем. Я — другой человек и править буду иначе, буду милостив, справедлив, разумен, не буду мстить за старое, не буду никого обирать, буду прислушиваться к советам мудрецов». Гонцы признают, что Бахрам прав, его речи — речи истинного шаха, к тому же происхождение его безупречно. Но они выдвигают новые препятствия: они присягнули старику и не могут нарушить клятву. Бахрам отвечает, что он сам силой лишит старика престола, и им не придется нарушать присягу. Пусть устроят испытание: выведут двух свирепых львов и положат между ними шахский венец. Кто сможет его взять — тот и будет шахом. Условие записывают и отправляют в Иран. Старик, прочитав его, тут же снимает с себя корону и отказывается от престола в пользу Бахрама. Вельможи и мобеды удерживают его. Пусть Бахрам попытается взять венец, говорят они. Если это ему не удастся, престол достанется старику.

Бахрам берет венец

Утро. Предводители арабских и иранских войск подъезжают к шахскому зверинцу. Выводят львов, между ними кладут царский венец. Бахрам, не дрогнув, подходит к львам, убивает их и завладевает отцовским венцом.

Бахрам восходит на престол отца

Бахрам вступает на престол. Звездочеты составляют гороскоп — он, как и гороскоп рождения Бахрама, оказывается счастливым. Бахрам добр и щедр; Даже свергнутый им старец восхваляет его. Мобеды нарекают его «Шахом мира». Весь народ его хвалит.

Хутба справедливости Бахрама-Гура

По обычаю иранских царей, Бахрам произносит тронную речь, которую Низами называет арабским словом «хутба» (см. словарь).

В этой речи он возносит хвалу богу, который даровал ему шахский венец, обещает быть справедливым, идти правым путем и карать всякую неправду и несправедливость. В заключение главы Низами говорит, что Бахрам следовал своим обещаниям.

О том, как правил Бахрам-Гур

Счастливо на трон Ирана шах Бахрам взошел,

Совершенством и величьем озарил престол.

На семи златых подножьях трон его стоял,

Поясом с семью значками стан он повязал.

Шах в румийских был одеждах белых и парчах,

Чинский шелк переливался на его плечах.

Он добром с пределов Рума подати взимал,

Благом он с хакана Чина обложенье брал.

Он законы правосудья учредил в стране,

Злобу покарал, а правду наградил вдвойне.

Справедливых и гонимых сам он ограждал,

Угнетателей унизил, алчных покарал.

И ключом к замку печалей стал его дворец,

Благоденствие настало в царстве наконец.

Государство процветало, обретя покой,

И при нем дышать свободно стал народ простой.

Овцы множились, богатый расплодился скот,

На полях лилось живое изобилье вод.

Всякий плод пошел обильно на деревьях зреть,

Чистым золотом монеты» начали звенеть.

Шах Бахрам вникал повсюду сам во все дела;

Если видел зло, искал он тайный корень зла.

И последовали шаху все князья земли,

И окраины Ирана также расцвели.

Все, что глохло в запустенье в дни его отца,

Расцвело и разрешилось у его дворца.

Стражи кладов и владельцы замков крепостных

Крепости ему вручили и ключи от них,

Дневники приказов свыше каждый обновлял,

Каждый жизнь свою на службу шаху отдавал…

Шах делами государства окружал себя,

Подданным добра желая, утруждал себя.

Разоренные хозяйства вновь обогатил,

Беглецов в родное лоно лаской возвратил.

Он овец своих от волка злого защитил,

Сокола своею властью с голубем сдружил.

Обольщенья старой смуты он изгнал навек,

Хищничество, лихоимство всякое пресек.

Сокрушил, разбил опоры он врагов своих,

Поддержал друзей надежных он в делах мирских.

Человечность он законом для себя избрал.

«Лучше благо, чем обида», — людям он сказал.

«Оскорбленье унижает. Лучше убивать

Ненавистников, но душу их не оскорблять.

Лучше смерть, чем оскорбленье. Коль нельзя простить

Нераскаянных злодеев, лучше уж казнить.

И бичи и униженье — гибели лютей».

Справедливостью своею он привлек людей.

Был он щедр. И по величью духа своего

Не оставил без вниманья в царстве никого.

Видел он: лишь пыль печали, скорби и забот

Древняя обитель праха мудрому несет.

Но душой своей в печали не поник Бахрам,

Предался веселью, неге, ласкам и пирам.

Да, в непрочности вселенной убедился он,

И душою в наслажденья погрузился он.

Он лишь день один в неделю отдавал делам.

Шесть же дней — любви и неге отдавал Бахрам.

Без любви теперь не мог он даже дня дышать,

В ворота любви стучал он. Как же не стучать?

Есть ли смертный, что любовью не был бы пленен?

Кто лишен любви, ты скажешь, жизни тот лишен.

И любви провозгласил он в мире, торжество,

И четы влюбленных стали свитою его.

Засуха и милосердие Бахрама

Были в некий год жарою спалены поля,

И зерна не уродила щедрая земля.

Был такой во всем Иране страшный недород,

Что голодный пахарь начал есть траву, как скот.

Мир от голода в унынье голову склонил,

Хлеб у скупщиков для бедных недоступен был.

Весть о бедствии народном шаху принесли,

Молвили: «Простерся голод по лицу земли.

Смерть, страданья, людоедство на земле царят;

Словно волки, люди падаль и людей едят».

И Бахрам решил немедля бедствие избыть,

Двери всех своих амбаров он велел открыть.

А правителям окраин отдал он приказ,

Чтобы людям царских житниц роздали запас.

Написал: «Во всех селеньях пусть и в городах,

Люди хлеб берут бесплатно в наших закромах.

У богатого за деньги забирайте хлеб,

Голодающим бесплатно раздавайте хлеб.

А когда не будет ведать голода страна,

Птицам высыпьте остатки вашего зерна.

Чтоб никто в моих владеньях голода не знал,

Чтоб никто от недостатка пищи не страдал!»

А когда голодных толпы к житницам пришли

И домой мешки с пшеницей царской унесли,

Шах зерно в чужих владеньях закупать велел

И закупленное снова раздавать велел.

Он усердствовал, сокровищ древних не щадя,

Милости он сыпал гуще вешнего дождя.

Хоть подряд четыре года землю недород

Посещал, зерно от шаха получал народ.

Так в беде он истым Кеем стал в своих делах,

И о нем судили люди: «Подлинный он шах!»

Так избыл народ Ирана горе злых годин;

Все ж голодной смертью умер человек один.

Из-за этого бедняги шах Бахрам скорбел,

Как поток, зимой замерзший, дух в нем онемел.

И, подняв лицо, Яздана стал он призывать,

И о милости Яздана стал он умолять:

«Пищу ты даруешь твари всяческой земной!

Разве я могу сравняться щедростью с тобой?

Ты своей рукой величье малому даешь,

Ты величью истребленье и паденье шлешь.

Как бы я ни тщился, хлеба в житницах моих

Недостанет, чтоб газелей накормить степных.

Только ты — победоносной волею своей —

Кормишь всех тобой хранимых — тварей и людей.

Коль голодной смертью умер человек один,

То поверь, я неповинен в этом, властелин!

Я не ведал, что бедняга жил в такой нужде,

А теперь узнал, но поздно, не помочь беде».

Так молил Бахрам Яздана, чтобы грех простил,

И Бахраму некий тайный голос возвестил:

«За твое великодушье небом ты прощен,

И в стране твоей отныне голод прекращен.

Да! Подряд четыре года хлеб ваш погибал,

Ты ж свои запасы людям щедро раздавал,

Но четыре года счастья будет вам теперь,

Ни нужда, ни смерть не будут к вам стучаться в дверь!»

И четыре круглых года, как сказал Яздан,

Благоденствовал и смерти не видал Иран.

Счастлив шах, что добротою край свой одарил

И от хижин смерть и голод лютый удалил.

Люди новые рождались. Множился народ.

Скажешь: не было расхода, был один доход.

Умножалось населенье. Радостно, когда

Строятся дома; обильны, людны города.

Дом за домом в эту пору всюду возникал,

Кровлею к соседней кровле плотно примыкал.

Если б в Исфахан из Рея двинулся слепец,

Сам по кровлям он пришел бы к цели наконец. [294] Если б в Исфахан из Рея двинулся слепец, // Сам по кровлям он пришел бы к цели наконец. — Исфахан отстоит от окраины Тегерана, того места, где стоял древний Рей, приблизительно на четыреста километров. Между ними лежит пустыня. Низами хочет сказать этим бейтом, что во времена Бахрама вся местность от Исфахана до Рея была населена. Разумеется, это гипербола, как явствует из последующих стихов. Низами сам не решается верить такому преувеличению, взятому из хроники.

Если это непонятно будет в наши дни,

Ты, читатель, летописца — не меня — вини.

Народился люд, явилось много новых ртов,

Пропитанья было больше все ж, чем едоков.

На горах, в долинах люди обрели покой,

Радость и веселье снова потекли рекой.

На пирах, фарсанга на два выстроившись в ряд,

Пели чанги и рубабы и звучал барбат.

Что ни день — то, будто праздник, улица шумна.

Возле каждого арыка был бассейн вина.

Каждый пил и веселился, брань и меч забыл,

И, кольчугу сняв, одежды шелковые шил.

Ратный шум, бряцанье брани невзлюбили все,

О мечах, пращах и стрелах позабыли все.

Всякий, у кого достаток самый малый был,

Радовался, услаждался и в веселье жил.

Ну, а самым бедным деньги шах давать велел

На потехи. Всех он видеть в радости хотел.

Каждого сумел приставить к делу он в стране.

Чтобы жизнь была народу радостна вдвойне,

На две части приказал он будний день разбить,

Чтоб сперва трудиться, после — пировать и пить.

На семь лет со всей страны он подати сложил,

Ствол семидесятилетней скорби подрубил.

Тысяч шесть созвать велел он разных мастеров:

Кукольников, музыкантов, плясунов, певцов.

Он велел их за уменье щедро наградить

И по городам, по селам им велел ходить,—

Чтоб они везде бывали с песнею своей,

Чтобы сами веселились, веселя людей.

Меж Тельцом и Близнецами та была пора,—

Рядом шла с Альдебараном на небе Зухра.

Разве скорбь приличествует [295] Разве скорбь приличествует… — В предшествующем и этом стихах снова описано счастливое, с точки зрения тогдашней астрологии, стечение планет и созвездий. людям той порой,

Как Телец владычествует на небе с Зухрой?

Бахрам и рабыня

Знаменитый эпизод предания о Бахраме, имеющийся в другом изложении в «Шах-наме» Фирдоуси, — сюжет многочисленных миниатюр, изображений на чащах, кувшинах и т. п. Бахрам едет на охоту со своей любимой певицей — рабыней Фитне. Он показывает ей искусство в стрельбе из лука, но она замечает, что тут нет ничего удивительного: всякий, мол, кто долго упражняется в каком-либо искусстве, достигает в нем совершенства. Тут видна выучка, а не сила. Бахрам в гневе хочет убить рабыню, но не считает возможным пролить своей рукой кровь женщины и поручает убить ее своему военачальнику. Тот уводит Фитне. Она умоляет его отложить исполнение приказа Бахрама. Пусть он доложит Бахраму, что убил Фитне. «Если шах выразит удовлетворение, убей меня, если же он огорчится — я спасена», — говорит рабыня. Военачальник поступает так, как она его просила. Бахрам раскаивается в своей жестокости и горько рыдает… Военачальник отправил Фитне в свою деревню, около которой была высокая башня. В деревне родился теленок. Фитне стала брать каждый день этого теленка на спину и относить на вершину башни. Теленок рос, но росли и силы рабыни и через некоторое время она носила уже на вершину башни взрослого быка. Прошло шесть лет. Как-то раз Бахрам на охоте заехал в эту самую деревню. Фитне просит военачальника пригласить Бахрама на пир. Пир устраивают на верхней площадке башни. Во время пира военачальник говорит Бахраму, что в соседней деревне есть девушка, которая поднимается на эту башню, неся на спине быка. Бахрам поражен. Зовут Фитне, и она, закрыв лицо покрывалом, показывает свое умение. Бахрам говорит, что в этом нет ничего удивительного: просто она долго упражнялась, все дело в выучке. Фитне отвечат: «Когда хорошо стреляют из лука, то это не благодаря выучке, а когда носят быка на башню, то это только благодаря выучке, а не силе». Бахрам по этому ответу узнает Фитне, срывает с нее покрывало и заключает ее в объятия. Военачальник получает щедрую награду, а Фитне становится женой шаха. (Намек на вторую часть этой легенды, очевидно, очень древнюю, имеется в «Сатириконе» Петрония: «Снесла теленка, снесет и быка». У Фирдоуси этой части нет. Бахрам в гневе растаптывает рабыню конем.)

Хакан Чина вторгается в Иран

Бахрам поручает управление страной трем везирам, а сам веселится. Хакан Чина прослышал, что Бахрам предался одним забавам и любовным утехам. Он решает, что Иран не сможет защищаться, собирает огромное войско — триста тысяч лучников и с востока вторгается во владения Бахрама. Войско Бахрама долгие годы бездействовал-о, обленилось, двинуть его на врага просто опасно. Наместники вступили в тайные сношения с хаканом. Бахрам не принимает боя и бежит из столицы. Хакан торжествует и на радостях устраивает пиршества. Бахрам же, отобрав триста лучших всадников, внезапно ночью нападает на ставку хакана и одерживает блестящую победу. Войска Чина бегут в панике, хакану с трудом удается спасти жизнь. Бахрам возвращается в столицу.

Бахрам порицает начальников войска

Бахрам, воссев на престол, собирает своих военачальников и обращается к ним с гневной речью. «Я не видел вас во время недавних сражений, — говорит Бахрам, — вы способны, очевидно, лишь хвастаться древностью рода и знатностью, а не воевать! Да, я пью вино, — продолжает Бахрам, — но я, как видите, не забываю и о благе государства, мой враг побежден». Военачальники обращаются к Бахраму с подобострастными речами. Победа Бахрама, говорят они, затмила все подвиги древних царей. Шах всегда настороже, он не дремлет, страна при нем процветает. Затем слово берет везир Бахрама Нуман, сын Мунзира, царя Йемена. Он просит отпустить его на родину. Бахрам щедро одаривает Нумана, и тот уезжает.

Бахрам женится на дочерях падишахов семи стран

Всей душою в наслажденья погрузился шах,

Ибо он устал в походных пребывать трудах.

Судьбы подданных устроил сам сперва Бахрам,

А уж после приступил он и к своим делам.

Он попрал врагов Ирана твердою пятой

И предалея неге мира с чистою душой.

И пристрастие былое стал он вспоминать.

Что в трудах — за недосугом — начал забывать.

Как Аржанг, семи блиставший мира поясам,—

Образы семи красавиц вспоминал Бахрам.

И в душе Бахрама-Гура разгорелась вновь

К этим гуриеподобным девушкам любовь.

Семь волшебных эликсиров в мире он открыл

И семью огнями пламя страсти погасил.

Первая была — царевна Кеева дворца, [296] …царевна Кеева дворца… — то есть иранская царевиа.

Но у ней в живых у ту пору не было отца.

Он засватал перл бесценный рода своего

И за тысячи сокровищ получил его.

А потом к хакану Чина он послал гонцов

И письмо с угрозой, скрытой средь любезных слов.

Дочь просил он у хакана и казну с венцом

И вдобавок дань двойную на году седьмом.

Отдал дочь хакан Бахраму и послал дары:

Груз динаров и сокровищ, чаши и ковры.

Вслед за тем Бахрам кайсару вдруг нанес удар,—

Вторгся с войском в Рум. Немалый там зажег пожар.

Спорить с ним не стал объятый ужасом кайсар,

Выдал дочь свою и с нею дал богатый дар.

И людей в Магриб к султану шах послал потом

С чистым золотом в подарок, с троном и венцом.

Что ж! Магрибскую царевну получил Бахрам.

Посмотри, как в той женитьбе ловок был Бахрам.

А когда был кипарис им стройный увезен,

В край индийский за невестой устремился он.

Разумом раджу индусов так пленил Бахрам,

Что и дочь индийца в жены получил Бахрам.

И когда в Хорезм направил шах Бахрам посла,

Хорезм-шaxa дочь женою в дом к нему вошла.

Он царя саклабов даром дорогим почтил,

Дочь его — алмаз чистейший — в жены попросил.

Так вот — от семи иклимов — у семи царей

Взял он в жены семь прекрасных перлов-дочерей;

И привез к себе, и с ними в счастье утопал,

Юности и наслажденью полностью воздал.

Зимние пиры Баxрама и построение семи дворцов

В некий день, едва лишь солнце на́ небо взошло,

Небосвод в сребристом блеске обнажил чело.

Радостен и лучезарен, ярко озарен

Был тот день. Да не затмится он в чреде времен!

В это утро щах собранье мудрецов созвал.

Как лицо прекрасной девы, дом его блистал.

Не в саду садились гости, а входили в дом,

Ибо день тот был отрадный первым зимним днем.

Все убра́нство в дом из сада унесли. И сад

Опустел, погасло пламя множества лампад.

Смолкли соловьи на голых, мокрых деревах.

Крик ворон: «Держите вора!» — слышится в садах.

От индийца родом ворон, говорят, идет,—

Диво ль, что индиец вором стал и сам крадет. [297] От индийца родом ворон, говорят, идет, // Диво ль, что индиец вором стал и сам крадет. — В персидской поэзии «индиец» в значении «грабитель» — обычная метафора (см. словарь). Лица у индийцев томные, ворон — черный. Смысл этого и следующего бейта таков: наступила зима, и черные, как индийцы, вороны, подобно грабителям, забрались в сады. В прекрасных садах Ирана действительно зимой много огромных черных воронов с красноватыми лапами и клювами.

Вместо соловьев вороны царствуют в садах.

Вместо роз шипы остались на нагих кустах.

Ветер утренний — художник, что снует везде,

Он серебряные звенья пишет на воде.

Холод у огня похитил мощь, — и посмотри:

Из воды мечи кует [298] Холод… из воды мечи кует… — Низами имеет в виду либо сосульки, либо замерзшие реки, ручьи, похожие на изогнутые сверкающие мечи. он под лучом зари.

И с копьем блестящим вьюга всадником летит,

Над затихшей речкой острым снегом шелестит.

Молоко в кувшинах стало твердым, словно сыр.

Стынет в жилах кровь живая, воздух мглист и сыр.

Горы в горностай оделись, долы — в белый пух,

Небосвод в косматой шубе дремлет, хмур и глух.

Хищник зябкий травоядных стал тропу следить,

Чтоб содрать с барана шкуру, чтобы шубу сшить.

Голова растений сонно на землю легла,

Сила их произрастанья в глубь пещер ушла.

Мир-алхимик на деревьях лист позолотил

И рубин огня живого в сердце камня скрыл.

В благовонья тот алхимик розы превратил [299] В благовонья тот алхимик розы превратил… — Речь идет либо о розовой воде, либо о вине, красном, как розы, и заключенном в кувшины.

И в кувшине под печатью крепкой заключил.

Словно ртуть, вода густая стынет на ветру

И серебряной пластиной скрыта поутру.

Теплый шахский дом, блистая стеклами окон,

Совмещал зимою свойства четырех времен.

Золотым углем жаровен и живым огнем

Леденящий зимний воздух нагревался в нем.

А плоды и вина сладко усыпляли ум,

И от сердца отгоняли рой докучных дум.

На углях горел алоэ, жарко тлел сандал;

Как индийцы на молитве, дым вокруг вставал. [300] Как индийцы на молитве, дым вокруг вставал. — То есть дым был черный, как темнолицые индийцы, и стоял вокруг огня, как индийцы-огнепоклонники на молитве. Зная, очевидно, о культе Агни, современники Низами часто называли вообще всех индийцев огнепоклонниками, что, конечно, неправильно.

Для поклонников Зардушта рдел живой огонь,

Был источником веселья золотой огонь.

В золоте, в дыму алоэ брачный был чертог,

Пиршественный, как гранатный розовел цветок.

Яркие шелка блистали в зале пировом.

Куропатка с перепелкой над живым огнем

Вместе жарились, вращаясь. С ними чередой,

Оперенье сняв, кружился вяхирь молодой.

Желтый пламень дров горящих, дымом окружен,

Кладом золотым казался, дым на нем — дракон [301] …дым на нем — дракон. — По представлению времен Низами, отраженному и в одной из глав этой поэмы, змеи, драконы, охраняют клады. Это представление характерно и для славянского фольклора..

Адом был огонь и раем. В суть огня вникай:

Ад он — жаром пепелящим, ярким светом — рай.

Обитателям кумирен он — горящий ад,

Сад он райский для прошедших узкий мост — Сират.

Древний Зенд Зардушта гимны пламени поет,

Маг, как мотылек крылатый, вкруг огня снует.

В славный зимний день с друзьями пировал Бахрам,

Пил вино, как подобает пить вино царям.

Вина сладкие, жаркое, музыка, друзья,—

Это зимнею порою одобряю я.

Как улыбка уст румяных, в чаше блеск вина,

Коль вином горячим в стужу чаша та полна.

Музыкой разгорячен был у застольцев мозг,

Сердце в теплоте отрадной таяло, как воск.

Мудрецы путем веселья за вином пошли,

Искрящийся остроумьем разговор вели.

Каждый радостно, открыто шаху говорил

То, что в сердце благородном ото всех таил.

Некий славный иноземец среди них сидел,

Князь по крови, он, великий, знанием владел.

Светлый ликом, словно солнце, звался он Шида;

Живописец — чувств исполнен, вдохновлен всегда,

Геометр и математик, врач и астроном,

Был он в зодчестве прославлен дивным мастерством.

Словно воск, податлив камень был в его руках,

Яркий блеск его мозаик не погас в веках.

Он узорною резьбою зданья украшал

И по извести картины красками писал.

Поднялся он из застолья, перед шахом встал,

Поклонился, сел на место и царю сказал:

«Если будет мне согласье шаха и указ —

Устраню я от Ирана наговор и сглаз.

Я ученый и астролог. До высоких звезд

Мною знанья тайн небесных перекинут мост.

Был провидения дан мне при рожденье дар,

Зодчеству меня премудрый научил Симнар.

Предначертано мне было, чтобы я пришел

И для шаха семь высоких здесь дворцов возвел.

Чтобы семь цветов небесных радуги я взял,

Чтобы дом семи чертогов семицветным стал.

Семь прекрасных жен Бахраму судьбами даны,

Семь красавиц; каждой свойствен цвет ее страны.

Надо, чтоб дворец у каждой ей по цвету был,

Чтобы с цветом сочетался цвет семи светил.

В соответствии с движеньем неба и планет,

За семь дней своих неделя изменяет цвет.

И в согласии с движеньем вечных звезд и дней,

Каждый день пускай приходит шах к жене своей.

Шах ответил: «Я согласен. Эти семь дворцов

Златоверхих ты построишь средь моих садов.

Но и мне в свой срок придется к богу отойти,

Так зачем же здесь заботы лишние нести?

Говоришь, что семь чертогов мне построишь ты,

Что внутри, подобно раю, их устроишь ты?

В тех чертогах поселится только страсть моя,

Ну, а где же буду бога славословить я?

Коль в семи чертогах славить буду божество,

Где же будет храм? Где бога встречу моего?»

Но подумал про себя он: «Заблуждаюсь я,

Маловер, во всюду сущем сомневаюсь я.

Тот, кто землю наполняет и небесный свод,

Слово искренней молитвы всюду он поймет».

И, представ с душой открытой пред лицом творца,

Заложил Шида основу первого дворца.

Семь чертогов он два целых года возводил,

Ежедневно на рассвете на леса всходил.

Да! Поистине — ты скажешь — зодчий был велик!

Семь невиданно прекрасных он дворцов воздвиг.

Был у каждого свой тайный гороскоп, свой цвет.

С честью выполнил строитель данный им обет.

Шах Бахрам, придя, увидел средь своих садов

Семь дворцов, как семь небесных светлых куполов.

Знал он, что достигли слухи отдаленных стран,

Как безжалостно с Симнаром поступил Нуман.

Был Нуман за то сурово всюду осужден,

Что премудрого Симнара смерти предал он.

Чтоб Шида был им доволен, счастлив был весь век,

Шах ему богатый город подарил — Бабек.

Он сказал: «Нуман ошибку тяжкую свершил,

Я судить его не волен, — знал он, что творил».

Не по скупости Нуманом был Симнар убит,

Не по щедрости так щедро и Бахрам дарит.

Таково предначертанье в жизни сей земной,—

Здесь всегда один в убытке, с прибылью — другой.

Этот жаждою томится, гибнет тот в воде,

И награду за Симнара воздают Шиде.

Мудрый ведает: грядущий день от нас закрыт.

Поражен своей судьбою — человек молчит.

Описание семи дворцов

Встало семь дворцов — до неба — в пышных куполах,

Каждый купол был воздвигнут на семи столбах.

Окружил дворцы стеною зодчий. И Бахрам

Поднялся на эту стену, словно к небесам.

Семь дворцов Бахрам увидел, словно семь планет.

В соответствии планетам у дворцов был цвет.

И во всем Шида премудрый дал отличья им

В соответствии великим поясам земным,

Первый купол, что Кейвану зодчий посвятил,

Камнем черным, словно мускус, облицован был.

Тот, который был отмечен знаком Муштари,

Весь сандаловым снаружи был и изнутри.

А дворец, что был Бахрамом красным озарен,

Розовел порфиром, красен был в основе он.

Тот, в котором зодчий знаки Солнца усмотрел,

Ярко-желтым был, как солнце, золотом горел.

Ну, а купол, чьим уделом был венец Зухры,

Мрамором лучился белым, как венец Зухры.

Тот же, чьею был защитой в небе Утарид,

Бирюзой горел, как в небе Утарид горит.

А построенный под знаком молодой луны

Зелен был, как счастье шаха, как наряд весны.

Так воздвиг Шида для шаха славных семь дворцов,

Семь цветных, как семь планетных в мире поясов.

Цвет свой Семь пределов мира шаху принесли.

Как хозяйки семь царевен в семь дворцов вошли.

Каждая царевна замок выбрала себе

По ее происхожденью, цвету и судьбе.

Внутреннее все убранство в каждом из дворцов

Свойственных ему оттенков было и цветов.

В те дворцы по дням недели шах Бахрам входил

И с одною из красавиц время проводил.

Он в Субботу, в день Кейвана, в черный шел дворец,

Как ему по гороскопу предсказал мудрец.

В воскресенье — желтый замок посещал Бахрам,

И по очереди в каждом пировал Бахрам.

И в каком дворце за чашей ни садился он,

В цвет дворца и цвет планеты был он облачен.

И, полна очарованья, блеска и ума,

Госпожа дворца садилась близ него сама.

Каждая хотела сердце шахское пленить,

Привязать его, халвою шаха накормить.

И они ему, за пиром тайным без гостей,

Рассказали семь волшебных старых повестей.

Хоть воздвиг Бахрам когда-то дивных семь дворцов,

Но не спасся все ж от смерти он в конце концов.

Низами! От сада жизни отведи свой взгляд!

В нем шипами стали розы, и шипы язвят.

Вспомни: в ад поверг Бахрама рай его страстей

В этом царстве двух обманных, мимолетных дней.

Повесть первая. Суббота

Индийская царевна

Образы семи красавиц сердцем возлюбя,

Шах Бахрам в неволю страсти отдал сам себя.

В башню черную, как мускус, в день субботний он

Устремил стопы к индийской пери на поклон.

И в покое благовонном до ночной поры

Предавался он утехам сладостной игры.

А когда на лучезарный белый шелк дневной

Ночь разбрызгала по-царски мускус черный свой,

Шах у той весны Кашмира сказки попросил —

Ароматной, словно ветер, что им приносил

Пыль росы и сладкий запах от ночных садов,—

Попросил связать преданье из цветущих слов,

Из чудесных приключений, что уста слюной

Наполняют, приклоняют к ложу головой.

Вот на мускусном мешочке узел распустила [302] Вот на мускусном мешочке узел распустила… — то есть начала рассказ, прекрасный, как благоухание мускуса.

Та газель с глазами серны и заговорила:

«Пусть литавры шаха будут в небесах слышны

Выше четырех подпорок золотой луны!

И пока сияет небо, пусть мой шах живет,

Пусть к его ногам покорно каждый припадет.

Пусть не будет праздно счастье шахское сидеть,

Пусть он все возьмет, чем хочет в мире овладеть!»

Рассказала, взор потупя в землю от стыда,

То, о чем никто не слышал в мире никогда.

Сказка

«Мне поведал это родич царственный один,

Величавый старец, в снежной белизне седин:

«Некогда сияла в сонме райского дворца

Гурия с печальным видом нежного яйца.

Каждый месяц приходила в замок наш она,

И была ее одежда каждый раз черна.

Мы ее расспрашивали: «Почему, скажи,

В черном ты всегда приходишь? Молим: удружи

И открой, о чем горюешь, слиток серебра?

Черноту твоей печали выбелить пора! [303] И открой, о чем горюешь, слиток серебра? // Черноту твоей печали выбелить пора! — Слиток серебра — белое тело красавицы. Серебряный слиток до очистки — черного цвета, печаль — «черная» («черная меланхолия»), «выбелить слиток» — разогнать печаль красавицы.

Ты ведь к нам благоволеньем истинным полна;

Молви, почему ты в черном? Почему грустна?»

От расспросов наших долгих получился толк.

Вот что гостья рассказала: «Этот черный шелк

Смысл таит, имеет повесть чудную свою.

Вы узнать ее хотите? Что ж, не утаю,

А от вас расспросов многих я сама ждала.

Я невольницею царской некогда была.

Этот царь был многовластен, справедлив, умен;

В памяти моей живет он — хоть и умер он.

Скорби многие при жизни он преодолел

И одежду в знак печали черную надел.

«Падишах в одежде черной» — в жизни наречен,

Волей вечных звезд на горе был он обречен.

Весел в юности — печальным стал он под конец.

Смолоду он наряжался в золото, в багрец;

И, за ласку и радушье всюду восхвален,

Людям утреннею розой улыбался он.

Замок царский подымался до Плеяд челом.

Это был гостеприимный, всем открытый дом.

Стол всегда готов для пира — постланы ковры.

Гостю поздней или ранней не было поры.

Знатен гость или не знатен, беден иль богат —

Всех равно в покоях царских щедро угостят.

Царь расспрашивал пришельца о его путях,

Где бывал и что изведал он в чужих краях.

Гость рассказывал. И слушал царь его рассказ,

До восхода солнца часто не смыкая глаз.

Так спокойно год за годом мирно протекал.

От закона гостелюбья царь не отступал.

Но однажды повелитель, как Симург, пропал,

Время шло. Никто о шахе ничего не знал.

Горевали мы; в печали влекся день за днем,—

А вестей, как о Симурге, не было о нем.

Но внезапно нам судьбою царь, был возвращен;

Словно и не отлучался, снова сел на трон,

Молчалив он был и в черном — с головы до пят.

Были черными — рубаха, шапка и халат.

После этого он правил многие года,

Только в черное зачем-то облачен всегда.

Без несчастья — одеяньем скорби омрачен,

Вечно, как вода живая, в мраке заключен. [304] …как вода живая, в мраке заключен. — По легенде, изложенной в «Искендер-наме» Низами, источник сказочной «живой воды» находится в царстве вечного мрака.

С ним была я, и светили мне его лучи…

И однажды — с глазу на глаз — горестно в ночи

Он мне голосом печальным жаловаться стал:

«Посмотри, как свод небесный на меня напал,

Из страны Ирема силой он меня увлек

И навеки в этот черный погрузил поток.

И никто меня не cnpoсил: «Царь мой, где ты был?

Почему седины черной ты чалмой покрыл?»

И, ответ обдумывая и словам его

Молча внемля, прижималась я к ногам его.

Молвила: «О покровитель вдов и горемык…

О властитель справедливый, лучший из владык!

Искушать тебя — что небо топором рубить,—

Кто дерзнет? Один ты волен тайное открыть».

Что достойна я доверья, понял властелин —

Мускусный открыл мешочек, просверлил рубин

И сказал: «Когда я в мире сделался царем,

Возлюбил гостеприимство, всем открыл свой дом.

И у всех, кого я видел, — добрых и дурных, —

Спрашивал о приключеньях, что постигли их.

И пришел однажды ночью некий гость в мой дом,

Были плащ, чалма и туфли — черные на нем.

По обычаю, велел я угостить его.

Угостивши, захотел я расспросить его.

Начал: «Мне, не знающему повести твоей,

Молви, — почему ты в платье — полночи темней?»

Он ответил мне: «Об этом спрашивать забудь:

Никогда к гнезду Симурга не отыщешь путь».

Я сказал: «Не уклоняйся, друг, поведай мне,

Что за чудеса ты видел и в какой стране?»

Отвечал мой гость: «Ты должен, царь, меня простить,

Мне ответа рокового в слово не вместить».

Но, увидев, как встревожен я, как угнетен,

Своего молчанья словно устыдился он.

Вот что он поведал: «Город есть в горах Китая.

Красотой, благоустройством он — подобье рая,

А зовется «Град Смятенных» и «Скорбей Обитель».

В нем лишь черные одежды носит каждый житель.

Люди там красивы; каждый ликом что луна,

Но, как ночь без звезд, одежда каждого черна.

Всякого, кто выпьет в этом городе вина,

В черное навек оденет чуждая страна.

Что же значит одеяний погребальный цвет,—

Не расскажешь, но чудесней дел на свете нет.

И хотя бы ты велел мне голову снести,

Больше не могу ни слова я произнести»,

Молвил это и пожитки на осла взвалил,

Двери моего желанья наглухо закрыл.

Проходила предо мною странников чреда.

Всех я спрашивал. Никто мне не открыл следа…

И решил я бросить царство, — хоть бы навсегда!

Родичу вручил кормило власти и суда,

Взял запас одежд и денег я в своей казне,

Чтоб нужда в пути далеком не мешала мне.

И пришел в Китай. И многих встречных вопрошал

О дороге — и увидел то, чего искал.

Город убранный садами, как Ирема дом.

Носит черные одежды каждый житель в нем.

Молока белее тело каждого из них,

Но как бы смола одела каждого из них.

Дом я снял, расположился отдохнуть в пути

И присматривался к людям целый год почти.

Но не встретил я доверья доброго ни в ком,

Губы горожан как будто были под замком.

Наконец сошелся с неким мужем-мясником.

Был он скромен, благороден и красив лицом.

Дружбы с ним ища, за ним я следовал, как тень.

И встречаться с новым другом стал я каждый день.

А как с ним сумел я узы дружбы завязать,

Я решил обманом тайну у него узнать.

Часто я ему подарки ценные дарил,

Языком монет о дружбе звонко говорил.

И мясник под непрерывным золотым дождем,

Стал к закланию готовым жертвенным тельцом.

Наконец меня однажды он в свой дом привел.

Был там сказочно богатый приготовлен стол.

А когда мы, пир окончив, речи повели,—

Множество подарков ценных слуги принесли.

Счесть нельзя богатств, какие мне он расточил.

Все мои — к своим подаркам присоединил.

Отдав мне дары с поклоном, сел и так сказал:

«Столько, сколько ты сокровищ мне передавал,

Ни одна сокровищница в мире не вмещала!

Я доволен и своею прибылью немалой.

Стану, как ты пожелаешь, я тебе служить.

Жизнь одна во мне, но: если смог бы положить

Десять жизней я на чашу тяжкую весов,—

Я не смог бы перевесить данных мне даров!

Слушай же — отныне буду я твоим рабом,

Иль свои дары обратно унеси в свой дом».

И когда я убедился в дружбе мясника,

Увидал, что бескорыстна дружба и крепка,—

Я ему свою поведал горестную повесть,

Ничего не скрыв, поведал, как велела совесть.

А когда мясник почтенный выслушал меня,

Стал овцой. Овцой от волка, волком от огня —

Он шарахнулся, и, словно сердце потерял,

Словно чем-то пораженный, долго он молчал.

И промолвил: «Не о добром ты спросил сейчас.

Но ответ на все должник твой нынче ж ночью даст».