Онлайн чтение книги

Повесть о Гэндзи

Тройной узел

Основные персонажи

В тексте «Повести о Гэндзи» персонажи обозначаются, как правило, не настоящими своими именами, а званиями (женщины – званиями ближайших родственников мужского пола), которые, естественно, меняются по мере продвижения их носителей по службе. Сохраняя эту особенность оригинального текста, мы даем в скобках то прозвище, которое закреплено за данным персонажем традицией.

В тексте «Повести» звездочками отмечены постраничные примечания [после сканирования и распознавания звездочки были заменены на сквозные порядковые номера примечаний. – Прим. сканировщика ], цифры в скобках после цитат обозначают порядковый номер стихотворения в Своде пятистиший, цитируемых в «Повести о Гэндзи» (см. «Приложение» – книга пятая настоящего издания).

Ооикими, 26 лет, – старшая дочь Восьмого принца

Нака-но кими, 24 года, – младшая дочь Восьмого принца

Тюнагон (Каору), 24 года, – сын Третьей принцессы и Касиваги (официально Гэндзи)

Принц Хёбукё (Ниоу), 25 лет, – сын имп. Киндзё и имп-цы Акаси, внук Гэндзи

Государь (Киндзё) – сын имп. Судзаку

Государыня (Акаси) – дочь Гэндзи и госпожи Акаси

Левый министр (Югири) – сын Гэндзи

Первая принцесса – дочь имп. Киндзё и имп-цы Акаси, внучка Гэндзи

Скоро настала осень, и сестры начали готовиться к поминальным службам. В этом году даже дующий с реки холодный ветер, к стонам которого за долгие годы привык их слух, казался им особенно унылым.

Поскольку Тюнагон и Адзари взяли на себя основные приготовления, девушкам осталось позаботиться о монашеских платьях, украшениях для сутр и прочих мелочах. Трогательно-беспомощные, они во всем следовали советам окружающих, и если бы не помощь со стороны…

Тюнагон лично навестил дочерей ушедшего, когда пришла пора снимать одеяния скорби. Почти одновременно с ним приехал Адзари. Девушки как раз плели шнуры для мешочков со священными благовониями.

– Так и «влачим до сих пор…» (409)[1] Так и влачим до сих пор... – В тексте игра слов. «Фу» (совр. «хэру» – «влачить дни») значит еще и «тянуть нить»., – сетовали они.

Сквозь щели ширмы виднелись стоявшие у самого занавеса подставки с намотанными нитями, и Тюнагон сразу же догадался.

– «И слезы свои на них…» (306), – произнес он.

Трудно было не оценить этого напоминания о том, что и госпожа Исэ испытывала когда-то подобные чувства[2] Трудно было не оценить этого напоминания... – Согласно преданию, поэтесса Исэ сложила свою песню в тот день, когда плела шнуры для мешочков с благовониями, предназначенных к Сорок девятому дню со дня кончины императрицы Ситидзё, супруги имп. Уда (867—931, годы правления – 887—897)., однако девушки постеснялись ответить, рассудив, что показывать свою осведомленность не совсем прилично. Они лишь вздыхали, вспоминая слова Цураюки: «Не крученая нить…» (410). А ведь ему предстояла не столь уж и долгая разлука!

Как все же точно передают человеческие чувства эти старые всем известные песни!

Составляя молебные записки, Тюнагон перечислил все сутры и статуи будд, которые должны быть пожертвованы, а раз уж тушечница оказалась под рукой, написал еще и песню:

«Пятицветную нить

Тройным узлом завязав,

Обретем долголетье.

О, если бы нити судеб своих

Мы могли столь же крепко связать!»

«Ну вот, опять…» – смутилась Ооикими, но все-таки ответила:

«Непрочна нить,

Из жемчуга слез сплетенная.

Вряд ли тебе

Удастся надолго и крепко

Наши судьбы ею связать…»

– Но «коль останемся порознь…» (335) – попенял он ей.

Видя, что Ооикими старается уйти от прямого ответа, и что разговор этот явно неприятен ей, Тюнагон не решился настаивать и заговорил о принце Хёбукё.

– Я не раз имел возможность наблюдать за принцем, – сказал он между прочим, – и хорошо знаю, как тверд он в своих намерениях. Даже если сердце его не затронуто, он ни за что не отступится, коль скоро сделан первый шаг. Но у вас нет оснований для беспокойства, так стоит ли лишать его всякой надежды? Вы ведь далеко не дитя, и подобная непреклонность… Не стану упрекать вас за то, что вы пренебрегаете и моей искренней преданностью. В любом случае прошу отныне не оставлять меня в неведении…

– Но я вовсе не пренебрегаю вашей преданностью. Ужели иначе допустила бы я такую короткость меж нами? Ведь я постоянно подвергаю себя опасности сделаться предметом пересудов. Как видно, вы не цените этого, и я начинаю сомневаться в искренности ваших чувств. Когда бы в столь бедственном положении оказался человек, обладающий тонким умом и чутким сердцем, он знал бы, как поступить… Но, к сожалению, мы не получили достаточных знаний о мире вообще, не говоря о предмете, вами затронутом. Когда-то отец делился со мной своими соображениями, наставляя, как надобно вести себя в том или ином случае, но ничего определенного так и не сказал… Подозреваю, что он вообще не хотел, чтобы я жила обычной для женщины этого мира жизнью. Поэтому что я могу вам ответить? Признаюсь, однако, что меня весьма беспокоит судьба сестры. Она моложе меня, и мне не хотелось бы обрекать ее на столь унылое существование. Вправе ли я допускать, чтобы она высохла здесь, словно дерево в горной глуши? Только вот как лучше распорядиться ее будущим?

Ооикими тяжело вздохнула, не скрывая тревоги, и Тюнагону стало жаль ее. Несомненно, девушка обнаруживала зрелый ум, но можно ли было ожидать, что она, нимало не обинуясь, станет беседовать с ним на столь щекотливую тему? Тюнагон призвал госпожу Бэн.

– Когда-то меня привело сюда желание посвятить себя заботам о грядущем, – сказал он. – Но незадолго до кончины ваш господин, терзаемый мучительными сомнениями, взял с меня слово, что я не оставлю его дочерей своими попечениями. Они же проявляют поразительную неуступчивость, словно не желая подчиняться последней воле отца. Хотел бы я знать, почему? Быть может, мысли их имеют иное направление? Вам, наверное, известно, что я не похож на других молодых людей. До сих пор мое сердце оставалось свободным от всяких привязанностей, но ваша госпожа – и я склонен видеть в этом неизбежное – пробудила в нем чувства, доселе мне незнакомые. Кажется, люди уже поговаривают о нас, так не лучше ли смириться и поступить сообразно обычаю, тем более что такова была воля ушедшего. Возможно, ваша госпожа считает, что союз с простым подданным ниже ее достоинства, но ведь мир знает немало подобных примеров.

– Я говорил вашей госпоже и о принце Хёбукё, – вздыхая, продолжал Тюнагон, – но, судя по всему, она опасается, что союз с ним не принесет ее сестре ничего, кроме волнений. Впрочем, вероятно, у нее просто иные намерения. Словом, мне хотелось бы понять…

Дурно воспитанная дама, каких, увы, немало в наши дни, постаралась бы убедить собеседника в своей осведомленности и умело польстила бы ему, но, к счастью, госпожа Бэн не принадлежала к их числу. Хорошо зная, что Ооикими не может рассчитывать на лучшего супруга, она тем не менее сказала Тюнагону следующее:

– Потому ли, что у дочерей принца особое предопределение, или по какой другой причине, но только помышления их отличны от помышлений других женщин. Но стоит ли удивляться этому? Ведь и мы, жалкие прислужницы, никогда, даже при жизни господина, не были уверены в том, что найдется дерево, под сенью которого мы можем укрыться (407). Многие покинули этот дом, не желая пропадать в глуши. Ушли даже те, кто был связан с семейством принца давними узами. А теперь нам и вовсе не на что надеяться. Оставшиеся только и помышляют о том, как бы выбраться отсюда, а пока не упускают случая посетовать на судьбу. «Принц был человеком старых правил, – говорят они, – и не желал, чтобы его благородные дочери становились предметом пересудов. Потому-то он так и не сделал выбора. А теперь барышни остались без всякой опоры, и, если им придется покориться законам мира, только самый невежественный, не способный проникнуть в душу вещей человек решится их осудить. Да и может ли кто-нибудь жить так, как живут они? Даже монахи-скитальцы, питающиеся сосновой хвоей, и те заботятся о том, чтобы выжить, и ради этого изыскивают собственные пути в служении Будде». Такие недостойные слова они целыми днями нашептывают барышням, смущая их юные сердца. Старшая госпожа не поддается на их уговоры, но ее беспокоит будущее сестры. Не зная, как обеспечить ей достойное положение в мире, она проводит дни в мучительном недоумении. Вы навещаете их не первый год, и я уверена, что они ценят вашу доброту и вполне доверяют вам. Думаю, что госпожа готова обсудить с вами все, вплоть до мельчайших подробностей. Только ей хотелось бы, чтобы вы устремили свои думы к ее младшей сестре. Да, я знаю, что о ней помышляет принц Хёбукё, но госпожа полагает его неспособным на глубокую привязанность.

– Я никогда не забуду, как трогательно просил принц за своих дочерей, и, с кем бы из них ни связала меня судьба, я стану заботиться о благополучии обеих, пока не уйду из этого непрочного, словно роса, мира. Мне льстит доверие вашей госпожи, однако же я не в силах изменить своему чувству, тем более что только оно и привязывает меня к миру. Это отнюдь не мимолетное увлечение и не случайная прихоть. Я был бы счастлив, когда б мне разрешили вот так, через ширму, не чинясь, беседовать с вашей госпожой о делах этого непостоянного мира, открывать ей свои мысли и чувства и знать, что в ее душе нет ничего для меня неизвестного. Я рос один, рядом со мной не было ни сестер, ни братьев, никого, с кем мог бы я поделиться радостями своими или печалями в полной уверенности, что на них отзовутся с теплым участием. Я хоронил на дне души каждый порыв, каждое желание. Как это тяжело! О, если б я смел надеяться… Высокое положение Государыни-супруги не позволяет откровенно говорить с ней обо всем на свете. Как ни молода принцесса с Третьей линии, она моя мать, наши отношения подчинены определенным ограничениям, и короткость меж нами невозможна. Другие женщины еще менее доступны, я перед ними робею и стараюсь держаться в почтительном отдалении. Так, я одинок и нет никого, кто стал бы для меня источником утешения. Я слишком неловок и необходителен, чтобы с увлечением предаваться пустой любовной игре. А открыть свое сердце особе, давно уже владеющей моими помыслами… На это я тем более не способен. Я могу в душе упрекать ее, сетовать на ее бессердечие, но никогда не осмелюсь сказать ей об этом. О, я понимаю, как это нелепо, и все же… Что касается принца Хёбукё, то почему бы вам не довериться мне? Ведь я никому не желаю зла.

«Он так хорош, – подумала старая дама, – разве лучше влачить столь жалкое существование…» Однако сказать об этом вслух она постеснялась.

Тюнагон не спешил уезжать, надеясь, что ему удастся остаться в Удзи на ночь и поговорить с Ооикими. Она же боялась этой встречи, понимая, что его долго сдерживаемое недовольство может в любой миг вырваться наружу. Однако отказать ему она тоже не решалась. Ведь он был так добр к ним…

Приказав открыть дверь молельни и повыше подкрутить фитиль в светильнике, Ооикими устроилась за занавесями, дополнив их ширмой. В покоях гостя тоже стояли светильники, но он попросил погасить их.

– Мне что-то нездоровится, да и одет я небрежно. Неловко показываться госпоже в таком виде… – сказал он и прилег перед занавесями.

Дамы принесли плоды, просто, но со вкусом разложенные на блюдах, а спутникам Тюнагона подали вино и весьма изысканное угощение. Все они устроились где-то на галерее, и в покоях не осталось никого, кто мог бы помешать тихой, задушевной беседе. Ооикими по-прежнему держалась церемонно, но говорила так ласково и приветливо, что Тюнагон, окончательно плененный, с трудом сдерживал волнение. «Столь ничтожная преграда отделяет нас друг от друга, – думал он. – Ну не глупо ли упускать такую возможность?» Однако, стараясь не выдавать своих тайных мыслей, он степенно рассказывал ей о разных событиях, в мире происшедших: печальных, забавных – обо всем, что казалось ему достойным внимания.

Ооикими просила дам не оставлять ее одну, но, очевидно, они полагали, что ей следовало быть с гостем полюбезнее, а посему, пренебрегши ее просьбой, разошлись кто куда и улеглись спать. Даже поправить фитиль в светильнике перед Буддой было некому.

Смутившись, девушка тихонько позвала дам, но никто не откликнулся.

– Ах, мне что-то не по себе… – сказала она, судя по всему, собираясь скрыться в глубине покоев. – Я хотела бы немного отдохнуть теперь, а на рассвете мы вернемся к нашему разговору.

– По-моему, человек, проделавший столь дальний путь по опасной горной дороге, имеет куда больше оснований жаловаться на усталость. И все же, говоря с вами, слыша ваш голос, я забываю обо всем. Не покидайте же меня, мне будет очень тоскливо…

И Тюнагон тихонько отодвинул ширму. Ооикими, наполовину скрывшаяся за занавесями, была вне себя от негодования:

– Вот что, по-вашему, значит «беседовать не чинясь»! Не ожидала! Однако в гневе она показалась ему еще прекраснее.

– Вы, наверное, не понимаете, что я имею в виду, говоря о взаимном доверии, – сказал Тюнагон. – И я решил наконец объясниться с вами откровенно. Осмелюсь спросить: чего вы не ожидали? Я готов поклясться в верности перед этим Буддой. О, почему вы так боитесь меня? Я никогда ничем не оскорблял ваших чувств. Право, никто и вообразить не может… Свет не видывал еще подобного глупца, но скорее всего таким я и останусь до конца своих дней.

Откинув со лба Ооикими мягко поблескивающие в тусклом свете волосы, он заглянул ей в лицо. Ее красота превзошла все его ожидания. «Дочери принца живут так одиноко, – подумал Тюнагон, – если кто-нибудь, воспылав страстью, проникнет сюда, он не встретит на своем пути никаких преград. Да, как это ни печально, любой другой на моем месте сумел бы проявить необходимую твердость…»

Возможно, ему и в самом деле следовало быть решительнее. Но девушка так горько плакала, удрученная его настойчивостью, что Тюнагону стало жаль ее. «Не лучше ли подождать? Быть может, со временем…» – подумал он, пытаясь ее утешить.

– Как я могла поверить вам! – сокрушалась она. – Но разве я предполагала?.. Вы не должны были забывать, какие на мне одежды. Впрочем, и моя вина не меньше. Я была слишком неосторожна. Ах, как все это тягостно!

Она приходила в отчаяние от одной мысли, что он увидел ее в неприглядном одеянии скорби.

– О да, вы вправе думать обо мне дурно, и я не знаю, что сказать в свое оправдание. Несомненно, цвет ваших рукавов является достаточным основанием… Но неужели вы не успели убедиться в моей преданности? Вас смущает, что срок скорби еще не кончился, но разве это наша первая встреча? О, скорее вы слишком осторожны!

Наконец-то он мог открыть ей чувства, которые до сих пор таил в глубине души, поведать, с какой неодолимой силой влеклось к ней его сердце, начиная с того давнего рассвета, когда тихие звуки ее кото впервые смутили его воображение. Признания Тюнагона повергли Ооикими в еще большее замешательство. Значит, его спокойствие было притворным и все эти годы он только и помышлял…

Она прилегла, отгородившись низким занавесом от статуи Будды.

В покоях пахло священными курениями, к ним примешивался аромат цветов бадьяна, и Тюнагон, более других людей почитающий Будду, невольно смутился. «Стоит ли, потворствуя мимолетной прихоти, вступать с ней в союз, прежде чем окончится срок скорби? – подумал он, стараясь успокоиться. – Разве об этом я мечтал? Не лучше ли подождать? Быть может, сердце ее смягчится…»

Осенние ночи всегда тоскливы, а в таком месте тем более: высоко в горах стонал ветер, где-то у изгороди уныло звенели цикады. Тюнагон говорил о том, как переменчив этот мир, а Ооикими время от времени отвечала. Никогда еще она не казалась ему такой прелестной!

Рассудив, что собеседникам удалось наконец прийти к взаимному согласию, притворявшиеся спящими дамы удалились во внутренние покои.

Вспомнив о наставлениях отца, Ооикими совсем приуныла. «Трудно даже представить себе, сколько горестей ожидает меня, если жизнь моя продлится», – подумала она, и из глаз ее заструились слезы, словно стремясь соединиться с рекой Удзи…

Незаметно приблизился рассвет. Спутники Тюнагона покашливали, поторапливая его, раздавалось конское ржание. С любопытством прислушиваясь, Тюнагон вспоминал слышанные некогда рассказы о том, как другие странники вот так же останавливались где-нибудь на ночлег. Подняв решетку с той стороны, откуда в дом проникали солнечные лучи, он залюбовался утренним небом.

Ооикими тоже подошла к порогу. Стреха была хорошо видна, и на листьях папоротника «синобу» одна за другой вспыхивали росинки. Невозможно вообразить более прекрасную чету!

– Ах, когда бы и впредь могли мы вдвоем любоваться луной и цветами, коротать часы за беседою об изменчивом мире… – нежно говорит Тюнагон, и девушка, забыв о своих опасениях, отвечает:

– Поверьте, я не стала бы таиться от вас, если бы вы согласились беседовать со мной вот так, через ширму, не требуя большего.

Между тем небо светлело, где-то рядом захлопали крыльями птицы, готовясь взлететь. Вдалеке зазвонил колокол, возвещающий наступление утра…

– Не лучше ли вам уйти? Мне бы не хотелось… – говорит Ооикими, не умея скрыть смущение.

– Но людям покажется куда более подозрительным, если я уйду так рано по покрытой росою траве. Что они могут подумать? Не лучше ли нам притвориться почтенной супружеской парой и не подавать виду, что нас связывают совсем другие узы? Поверьте, я никогда не причиню вам зла. Не будьте же так жестоки, постарайтесь понять и пожалеть меня.

Видя, что он и в самом деле не собирается уходить, Ооикими растерялась.

– Хорошо, пусть будет по-вашему, но прошу вас, хотя бы сегодня утром сделайте так, как я хочу.

«Увы, теперь ничего уже не исправишь», – вздохнула она.

– О, как вы безжалостны! «Впервые изведал…» (411). А вас нисколько не волнует, что я могу заблудиться в тумане…

Где-то закричал петух, и Тюнагону вспомнилась столица.

– Прекрасен рассвет

– В этом горном селенье,

– Когда все живое,

– Воспрянув от сна, вступает

– В многоголосый хор… —

говорит он, а девушка отвечает:

– Думала я:

Даже птицы не залетают

В эти далекие горы,

Но горести мира сумели

И здесь меня отыскать…

Проводив Ооикими до дверцы, ведущей во внутренние покои, Тюнагон вернулся к себе и лег, но сон не шел к нему. Слишком живы были воспоминания прошедшей ночи. «Как я тоскую теперь…» (412).

В самом деле, будь его чувства к Ооикими и раньше так же сильны, он давно бы уже решился… Мысль о возвращении в столицу приводила его в отчаяние.

Ооикими долго не ложилась, с ужасом думая о том, что скажут дамы.

Так, печальна судьба женщины, лишенной всякой поддержки. Нетрудно было предвидеть, что дамы тоже не оставят ее в покое. Каждая будет стараться повернуть жизнь госпожи по-своему, и будущее не сулит ей ничего, кроме страданий. Ооикими не испытывала неприязни к Тюнагону, к тому же покойный принц не раз говорил, что без колебаний, дал бы свое согласие… Но нет, она не должна ничего менять в своей жизни. Вот если бы удалось устроить сестру, ведь она моложе и гораздо красивее. Почему бы младшей не выполнить того, что было предназначено старшей? А она бы окружила ее нежными заботами… Только кто позаботится о ней самой? У Ооикими не было иной опоры в жизни, кроме Тюнагона. Будь он заурядным человеком, ей, как это ни странно, было бы легче. Вряд ли она сопротивлялась бы ему так долго. Но он слишком хорош, и она не должна даже помышлять о союзе с ним. Нет, лучше пусть все останется по-старому.

Проплакав почти всю ночь, Ооикими почувствовала себя совсем больной и, пройдя во внутренние покои, легла рядом с младшей сестрой, которая пребывала в крайнем недоумении, ибо что-то весьма странное почудилось ей в перешептываниях дам. Обрадовавшись сестре, Нака-но кими набросила ей на плечи свое ночное платье, и тут повеяло таким знакомым ароматом… «Значит, это правда», – подумала она, вспомнив сторожа, но, жалея сестру, не стала ее ни о чем расспрашивать и притворилась спящей.

Гость же призвал к себе старую Бэн и долго беседовал с ней. Затем, оставив короткое письмо для старшей госпожи, в котором не содержалось и намека на нежные чувства, уехал.

Ооикими готова была сгореть со стыда. «К чему было поддерживать этот глупый разговор о тройных узлах? Сестра могла подумать, что я и сама не прочь сократить расстояние меж нами до одного хиро»[3] ...сократить расстояние меж нами до одного хиро. – Намек на песню «Девочка с прической агэмаки» (см. кн. «Приложение», с. 105). Хиро – мера длины (1,81 м).. Сказавшись больной, она весь день оставалась в своих покоях.

– Но ведь скоро должны начаться поминальные службы… – возроптали дамы. – А кто, кроме вас, может проследить за тем, чтобы ничего не было упущено?

– Сейчас не время болеть.

Нака-но кими, закончив плести шнуры для мешочков с благовониями, тоже пришла к сестре.

– У меня не получается украшение, – пожаловалась она. Дождавшись темноты, Ооикими встала, чтобы помочь ей. Тут принесли письмо от Тюнагона, но девушка: «Мне с утра что-то нездоровится» – сказав, поручила написать ответ дамам.

– Это невежливо! – ворчали они. – В ваши годы следует быть разумнее.

Подошел к концу срок скорби. Когда-то сестры думали, что и на миг не переживут отца, а между тем протекло уже столько дней и лун. Сетуя на свою злосчастную судьбу, они заливались слезами, и больно было смотреть на них.

Сняв черные платья, ставшие привычными за эти долгие луны, девушки облачились в светло-серые,[4] Сняв черные платья... девушки облачились в светло-серые... – Когда официальный срок траура кончался, близкие покойного, если скорбь их была особенно велика, еще некоторое время носили серые платья. и как же они им оказались к лицу! Особенно хороша была Нака-но кими, которой красота к тому времени достигла полного расцвета. Ооикими попечительно присматривала за тем, чтобы волосы младшей сестры были всегда тщательно вымыты и причесаны, и, любуясь ею, забывала о своих печалях. О, если б удалось осуществить задуманное! Разве устоит Тюнагон, увидев Нака-но кими вблизи? Не имея рядом никого, кому можно было бы доверить заботы о сестре, Ооикими сама, словно мать, ухаживала за ней.

Так и не дождавшись Долгой луны, на которую дочери покойного принца должны были снять одеяния скорби, ставшие для него столь досадной помехой, Тюнагон, выбрав благоприятный день, снова приехал в Удзи.

Он сразу же послал старшей госпоже записку, прося разрешения встретиться с ней, но Ооикими ответила отказом, сославшись на нездоровье.

– Я надеялся, что вы будете снисходительнее, – настаивал он. – Подумайте, что скажут дамы?

– Срок скорби подошел к концу, но сердце так и не обрело покоя, – отвечала она. – Мне слишком тяжело, и я не в силах говорить с вами…

Обиженный ее отказом, Тюнагон призвал к себе госпожу Бэн.

Прислуживающие девушкам дамы, сетуя на свою злосчастную судьбу, уповали только на Тюнагона. Более всего на свете желая, чтобы их госпожа переехала в другое, достойное ее звания жилище, они сговорились провести гостя в ее покои. Ооикими, не зная, что именно они замышляют, все же понимала, что ей следует быть настороже. «Тюнагон приблизил к себе Бэн, – думала она, – и их взаимная доверенность умножается с каждым днем. Боюсь, что эта особа ни перед чем не остановится, лишь бы угодить ему. Даже в старинных повестях не бывает такого, чтобы женщина произвольно располагала своей участью. Слишком многое зависит от прислуживающих ей дам, а им-то я и не могу доверять». В конце концов она решила, что, если Тюнагон будет настаивать, она пошлет вместо себя младшую сестру. «Он никогда не оставит женщину, с которой свяжет его судьба, – думала Ооикими, – даже если она не оправдает его ожиданий. А сестра так хороша, что, увидев ее, он сразу же забудет обо мне. Правда, до сих пор он не оказывал ей никакого внимания, но скорее всего он просто боится стать предметом пересудов».

Понимая, сколь дурно вынашивать подобные замыслы втайне от Нака-но кими, и хорошо представляя себе, каково было бы ей самой, окажись она на месте сестры, Ооикими решила поговорить с ней.

– Надеюсь, ты помнишь, – начала она, – как часто отец говорил, что мы должны беречь свое доброе имя, даже если ради этого нам придется прожить всю жизнь в одиночестве. Мы виноваты уже в том, что с малолетства были путами на его ногах и мешали ему обрести душевный покой. Поэтому я считаю своим долгом выполнить хотя бы его последнюю волю. Право же, одиночество нисколько не страшит меня, но мне надоели постоянные упреки дам, которые, словно сговорившись, обвиняют меня в чрезмерной суровости. Должна признать, что в одном я готова с ними согласиться. Я не имею права обрекать тебя на столь беспросветное существование. О, когда б я могла создать тебе достойное положение в мире! Большего я не желаю.

– Но разве отец имел в виду только тебя? – недовольно возразила Нака-но кими, не совсем понимая, к чему клонит сестра. – По-моему, он больше боялся за меня, полагая, что я по неопытности своей скорее могу впасть в заблуждение. Неужели ты не понимаешь, что единственное наше утешение – всегда быть вместе, только тогда мы не будем чувствовать себя одинокими.

«Увы, она права!» – растроганно подумала Ооикими.

– Ах, прости меня, – сказала она. – Я сама не знаю, что говорю. Дамы выдумывают обо мне разные нелепости…

И, не договорив, она замолчала.

Темнело, но Тюнагон не спешил уезжать. Ооикими совсем растерялась: «Что он задумал?» Вошла Бэн с посланием от гостя и принялась выговаривать ей за жестокость, не имеющую, по ее мнению, оправдания. Но девушка лишь молча вздыхала. «Как же мне быть? – думала она. – Будь у меня отец или мать, мне не пришлось бы самой о себе заботиться. Но, видно, такая уж у меня судьба. «Сердце, увы, не вольно…» (114). И я не первая. Возможно, мне и удалось бы избежать огласки, но дамы… Они так самонадеянны и так убеждены в том, что союз с Тюнагоном – лучшее, на что я могу рассчитывать. Но правы ли они? Боюсь, что они и сами не очень хорошо разбираются в житейских делах и просто хватаются за первую возможность…»

Так, дамы, казалось, не остановились бы и перед тем, чтобы силой тащить ее к Тюнагону. Возмущенная и раздосадованная, Ооикими хладнокровно слушала их упреки и упорно молчала. Младшая сестра, всегда и во всем согласная со старшей, к сожалению, была еще неопытнее и не могла помочь ей советом. Поэтому Ооикими, сетуя на горестную судьбу, старалась не выходить из своих покоев.

– Не пора ли вам надеть обычное платье? – настаивали дамы, обуреваемые одним тайным стремлением, и вряд ли что-нибудь могло им помешать. Да и слишком мала была эта бедная хижина… Право, нигде не сыщешь гор, где горные груши… (415). Укрыться ей было негде.

Тюнагон же надеялся осуществить свой замысел, не прибегая к помощи дам, так, чтобы никто не знал, когда все началось…

– Если госпожа не согласится принять меня теперь, я готов ждать сколько угодно, – говорил он, но дамы, судя по всему, были иного мнения. Они беззастенчиво перешептывались, явно не желая расставаться со своими сокровенными надеждами. Причем – то ли они были слишком глупы, то ли слишком стары – все их ухищрения производили весьма жалкое впечатление. Ооикими была в отчаянии и однажды, когда к ней зашла Бэн, попыталась воззвать к ее сочувствию.

– Отец всегда считал господина Тюнагона человеком редких достоинств. Вы знаете, что все эти годы мы жили, полностью полагаясь на него, и вели себя с ним куда свободнее, чем допускают приличия. К сожалению, недавно он обнаружил намерения, о которых до сих пор я не подозревала, и теперь не упускает случая высказать мне свои обиды, ставя меня тем самым в крайне неловкое положение. Будь я похожа на других женщин и желай я для себя обычной судьбы, я вряд ли противилась бы ему. Но подобные помышления всегда были мне чужды, и его нежелание понять это повергает меня в отчаяние. Однако я не в силах спокойно смотреть, как бесцельно проходит молодость сестры. Ужели страшила бы меня жизнь в этой глуши, когда б не она? Если господин Тюнагон действительно помнит прошлое, почему бы ему не обратить внимание на нее? Внешне мы не очень похожи, но в помышлениях своих едины, и, если господин Тюнагон согласится выполнить мою просьбу, ему будут принадлежать сердца обеих. Не соблаговолите ли вы передать ему мои слова?

С трудом преодолевая смущение, Ооикими высказала все, что лежало у нее на душе, и Бэн была искренне растрогана.

– Поверьте, я хорошо понимаю ваши чувства, – сказала она, – я и сама не раз пыталась все это объяснить господину Тюнагону, но он и слушать ничего не хочет. Он помышляет только о вас, и никто другой ему не нужен. К тому же, возможно, он боится обидеть принца Хёбукё… Так или иначе, он полагает, что его заботы о младшей госпоже должны носить совершенно иной характер. Но я не вижу здесь ничего дурного. Даже самым попечительным родителям редко удается лучше распорядиться судьбами своих дочерей. Простите мне мою дерзость, но с тех пор, как вы остались без всякой опоры, меня не может не тревожить мысль о вашем будущем. Загадывать трудно, но мне кажется, что предложение господина Тюнагона открывает счастливые возможности для вас обеих. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы нарушали последнюю волю отца, но ведь он предостерегал вас лишь от супружества, несовместного с вашим высоким званием. Разве он не говорил, что был бы счастлив видеть господина Тюнагона своим зятем? Я знаю многих женщин и высокого и низкого состояния, которые, лишившись опоры в мире, принуждены были влачить жалкое существование, вступив в союз, совершенно им не подобающий. К сожалению, такое случается довольно часто, и никто не осуждает их. А вашего расположения добивается человек столь редких достоинств… Подумайте сами, если вы отвергнете его и, осуществляя свое давнее намерение, встанете на путь служения Будде, удастся ли вам подняться к облакам и туманам (416)?

Но Бэн напрасно расточала свое красноречие. Ооикими слушала ее с досадой, а потом отвернулась и легла. Рядом с ней, сочувственно вздыхая, устроилась и Нака-но кими.

Разумеется, Ооикими понимала, какая опасность ей грозит. Бэн она не доверяла, но что ей оставалось делать? Увы, дом был слишком мал, и спрятаться было негде. В конце концов, прикрыв сестру красивым легким платьем, она легла немного поодаль, ибо даже к вечеру не стало прохладнее.

Бэн передала гостю все, что сказала Ооикими. «Когда же успела она проникнуться таким отвращением к миру? – удивился Тюнагон. – Вероятно, общение с отцом-отшельником открыло ей глаза на тщетность мирских помышлений». Но мог ли он осуждать ее за мысли, столь созвучные его собственным?

– Значит, ваша госпожа больше не желает разговаривать со мной даже через занавес? – спросил он. – Но, может быть, сегодня вы все-таки проведете меня в ее опочивальню?

Бэн, заручившись поддержкой нескольких близких госпоже дам и пораньше отправив остальных спать, употребила все старания, чтобы выполнить его просьбу.

Когда совсем стемнело, подул сильный ветер и заскрипели старые решетки. Рассудив, что в такую пору никто ничего не услышит, Бэн потихоньку провела Тюнагона в опочивальню. Ее немного беспокоило, что сестры спали вместе, но так они спали всегда, и она не посмела просить их лечь этой ночью розно. К тому же Тюнагон знал их достаточно хорошо, чтобы отличить одну от другой.

Однако лежавшая без сна Ооикими, уловив звук приближающихся шагов, потихоньку встала и скрылась за занавесями. Младшая же сестра безмятежно спала. «Что я наделала! – ужаснулась Ооикими. – Мы должны были спрятаться вместе». Но вернуться она уже не могла и, дрожа всем телом, ждала, что будет дальше.

Вот в тусклом огне светильника показалась мужская фигура. Привычно приподняв полу переносного занавеса, Тюнагон вошел в опочивальню. «Бедняжка, что она подумает?» – казнила себя Ооикими, но не покидала своего укрытия – узкой щели между стеной и стоящей рядом с ней ширмой. «Ее сердили даже намеки, а теперь… О, она никогда мне этого не простит». А все потому, что они остались совсем одни, без надежного покровителя. Ооикими невольно вспомнился тот вечер, когда, простившись с ними, отец ушел в горы. «Словно это было вчера», – думала она, и грудь ее сжималась мучительной тоской.

Увидев, что девушка спит одна, Тюнагон возблагодарил Бэн, сумевшую все так ловко устроить. Надежда заставила его сердце забиться несказанно, но уже в следующий миг он понял, что перед ним вовсе не та, к которой так стремилась его душа. Впрочем, эта юная особа была едва ли не милее и изящнее, чем Ооикими. Между тем Нака-но кими проснулась и остолбенела от ужаса. Было ясно, что она не ожидала ничего подобного. Испуганный вид младшей сестры возбудил жалость в сердце Тюнагона, но он был слишком возмущен поведением старшей, сыгравшей с ним злую шутку. Дурно было пренебрегать Нака-но кими, но он никогда не помышлял о союзе с ней, к тому же ему не хотелось давать Ооикими повод упрекать его в неверности. Что же, придется остаться на ночь здесь, а там будет видно. Если судьбе и в самом деле угодно соединить его с младшей, она ведь тоже не чужая…

И Тюнагон провел эту ночь, ласково беседуя с девушкой – точно так же, как когда-то беседовал с ее старшей сестрой.

Утром старые дамы, уверенные в том, что все произошло именно так, как они замыслили, не могли понять одного – куда исчезла младшая госпожа.

– Где же она? Вот странно… – недоумевали они.

– Впрочем, за нее беспокоиться нечего.

– Но как же хорош господин Тюнагон! Стоит лишь посмотреть на него, и морщины разглаживаются. О таком супруге только мечтать можно! И почему госпожа так противилась союзу с ним?

– Кто знает? Быть может, она во власти какого-нибудь страшного духа?[5] Быть может, она во власти какого-нибудь страшного духа? – Древние японцы считали, что женщина, вовремя не вступившая в брачный союз, может оказаться во власти злого духа, не позволяющего ей вступать в брак. Я слышала, и такое бывает, – недовольно ворчали некоторые, кривя беззубые рты.

– Не к добру вы это говорите! – возражали другие. – При чем здесь духи? Просто она воспитывалась вдали от людей, в глуши, и до сих пор не имела дела с достойными мужчинами. Потому-то она и боится.

– Ничего, со временем привыкнет и будет с ним поласковее.

– Ах, скорее бы….

Тут дамы улеглись, и сразу же раздался громкий храп.

В этом случае длина осенней ночи вряд ли зависела от того, «с кем проводишь ее» (417), и тем не менее Тюнагону показалось, что рассвет наступил слишком быстро. Он уже и сам не мог сказать, которая из сестер нравилась ему больше, и, любуясь нежной прелестью младшей, чувствовал себя обманутым, хотя никто ведь не принуждал его…

– Не забывайте меня, – сказал он. – Надеюсь, вы не будете брать пример со своей бессердечной сестрицы?

И, пообещав навестить ее снова, он вышел. Все случившееся ночью казалось ему каким-то странным сном, но, надеясь, что удастся предпринять хотя бы еще одну попытку объясниться с Ооикими, он постарался успокоиться и, пройдя в свою обычную опочивальню, лег.

Бэн поспешила в покои сестер.

– Как странно, где же младшая госпожа? – спросила она.

Нака-но кими лежала, готовая со стыда провалиться сквозь землю. У нее никогда и мысли не было… Как же случилось, что Тюнагон?.. Тут она вспомнила вчерашний разговор с сестрой, и ей стало обидно: «Как она могла!»

Когда яркий солнечный свет озарил покои, из своей щели тихонько выполз сверчок… Чувствуя себя виноватой и изнемогая от жалости к сестре, Ооикими не в силах была выговорить ни слова. Нака-но кими тоже молчала. «Теперь он видел нас обеих, – терзалась Ооикими. – Увы, впредь надо быть осторожнее».

Тем временем госпожа Бэн прошла к гостю и, узнав от него, что Ооикими снова удалось повернуть все по-своему, не сдержала негодования. «Какая жестокость!» – сетовала она, искренне сочувствуя Тюнагону.

– Ваша госпожа и раньше не баловала меня благосклонностью, но у меня оставалась надежда… Вчера же я пришел в такое отчаяние, что готов был искать забвения в водах реки. И когда бы не вспомнил об их почтенном отце, о том, как печалился он, расставаясь с ними… Да, ради него я не должен уходить из мира. Я больше не стану докучать ни той, ни другой, но оскорбления, нанесенного мне вчера, никогда не забуду. Очевидно, ваша госпожа предпочитает Третьего принца, который, как мне известно, не терял времени даром. Что ж, удивляться тут нечему, женщины всегда выбирают того, кто повыше. Не знаю, решусь ли я приехать сюда еще раз, мне стыдно показываться на глаза дамам. Об одном прошу, не рассказывайте никому этой нелепой истории.

Крайне раздосадованный, Тюнагон уехал раньше, чем обычно.

– Ах, как жаль их обоих! – перешептывались дамы.

Ооикими, сознавая свою вину, окончательно лишилась покоя. «Неужели он рассердился теперь еще и на сестру? – думала она. – Как ужасно, что дамы так бесцеремонны и вмешиваются во все, даже не пытаясь понять…»

Тем временем принесли письмо от Тюнагона.

Как это ни странно, Ооикими обрадовалось ему более обыкновенного.

Словно забыв, что уже наступила осень, Тюнагон прикрепил письмо к ветке, на которой листья покраснели только с одной стороны:

«Владычица гор,

Ты в два разных цвета окрасила

Ветку одну.

Как узнаю, который из них

Окажется более стойким?»

Письмо было коротким, но в нем не чувствовалось и тени досады. Глядя на старательно свернутый листок бумаги, Ооикими невольно подумала: «Он, кажется, хочет сделать вид, будто ничего особенного не произошло, и таким образом положить конец…» Эта мысль встревожила ее, а между тем дамы настойчиво торопили с ответом. Она не решилась просить сестру и после долгих колебаний ответила сама:

«Увы, не дано

Мне проникнуть в тайные думы

Владычицы гор,

Но разве не более стойким

Яркий бывает цвет?»

Она писала так, словно ничего не случилось, почерк же ее был настолько прекрасен, что от гнева Тюнагона не осталось и следа.

«Она ведь не раз намекала на свое желание отдать мне сестру, – думал Тюнагон. – Разве не говорила она о том, что они едины в помышлениях? Очевидно, потеряв надежду склонить меня к согласию, она и решилась на столь отчаянный шаг. Однако ее ожидания оказались обманутыми, ей не удалось изменить направления моих мыслей. Боюсь, что теперь я окончательно потерял ее доверие и надеяться больше не на что. Даже эта старая дама, до сих пор бывшая моей сообщницей, готова осудить меня. Нельзя было поддаваться искушению. Проявив малодушие, я сам привязал себя к этому миру и вполне заслуживаю того, чтобы надо мной смеялись. Нетрудно вообразить, как будут злословить люди, узнав о том, что я, словно самый заурядный повеса, снова и снова возвращаюсь в их дом. Да, «по каналу челнок…» (44)».

Всю ночь Тюнагон не смыкал глаз, а утром, когда в прекрасном небе еще видна была предрассветная луна, отправился к принцу Хёбукё.

С тех пор как сгорел дом на Третьей линии, Тюнагон переехал на Шестую, а поскольку принц жил рядом, часто наведывался к нему.

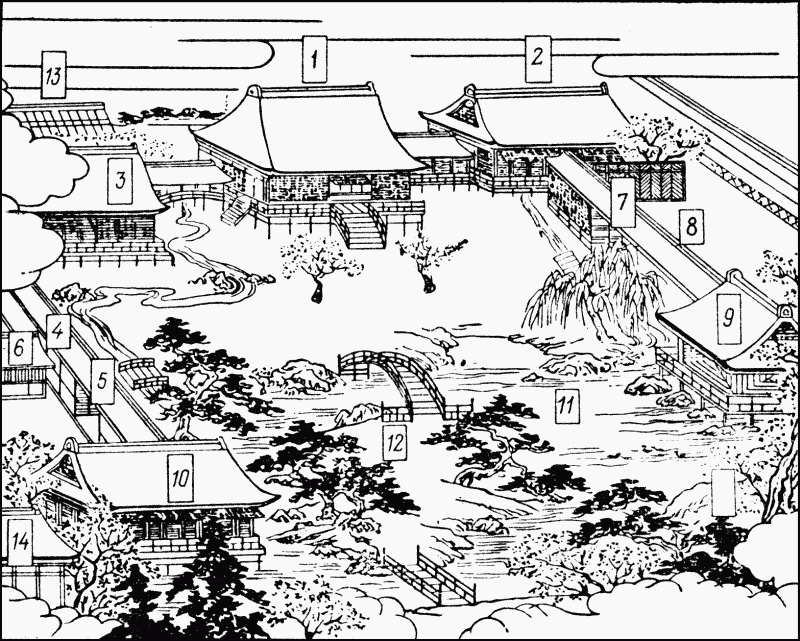

Жилище принца Хёбукё было средоточием всей мыслимой роскоши. Сад перед домом поражал невиданным великолепием, даже самые простые цветы казались здесь необыкновенно изысканными, а травы и деревья изящнее, чем где-либо, склонялись под порывами ветра. В ручьях отражалась луна, прекрасная, словно на картине. Как Тюнагон и предполагал, принц бодрствовал.

Когда ветер донес до принца чудесное благоухание, происхождение которого не вызывало сомнений, он поспешил переодеться в носи и, приведя себя в порядок, вышел к гостю. Тюнагон приветствовал его с середины лестницы, принц же, не приглашая его подняться, устроился у перил, и тут же начался разговор обо всем на свете. Разумеется, принц вспомнил и о горном жилище, не преминув при этом высказать Тюнагону свои обиды. «Как же нелепы его подозрения! – подумал тот. – Я ведь тоже потерпел поражение…» Однако он не мог не понимать, что, если бы искательства принца увенчались успехом, перед ним самим наверняка открылись бы новые возможности, а потому с большей, чем обычно, горячностью принялся рассуждать о том, к каким еще средствам… Близился рассвет, окрестности тонули в густом тумане. Похолодало. Луны уже не было видно, под деревьями в саду стало темно. Впрочем, сад и теперь был по-своему прекрасен. Очевидно, принцу вспомнилось печальное жилище в Удзи, ибо он сказал:

– Надеюсь, что в следующий раз вы не забудете и обо мне. – А поскольку Тюнагон не сразу нашелся, что ответить, шутливо добавил:

Ты решил, о скупец,

Окружить этот луг просторный

Вервью запрета,

Чтобы «девичья краса»

Досталась тебе одному…

– Непроглядный туман

Лег на луг, где пышно цветет

«Девичья краса».

Увидит ее лишь тот,

Кто ей отдаст свое сердце.

Да, не всякому дано… – отвечает Тюнагон, и явная укоризна звучит в его голосе.

– Право, «как суетны…» (418) – сердится принц.

Принц Хёбукё давно уже докучал Тюнагону своими просьбами, но тот не решался брать на себя роль посредника, опасаясь, что принца ждет разочарование. Теперь же он был уверен в обратном. Более того, если раньше у него были сомнения относительно душевных качеств Нака-но кими, то, познакомившись с ней поближе, он убедился, что она безупречна и в этом. Жестоко было разрушать тайно вынашиваемые замыслы Ооикими, но мог ли Тюнагон изменить своему чувству? Если же младшая сестра достанется принцу, никто не посмеет упрекать его…

Между тем принц, не подозревая о тайных мыслях друга, продолжал сетовать на его бессердечие. Ну не забавно ли?

– Ваша случайная прихоть может обернуться для девушки новыми страданиями, – говорит Тюнагон, изображая из себя почтенного отца семейства.

– Но дайте мне срок, и вы увидите. Поверьте, ни одной женщине не удавалось так глубоко затронуть мое сердце, – вполне серьезно отвечает принц.

– Так или иначе, пока ваши намерения не находят отклика в их сердцах. Думаю, что мне нелегко будет сослужить вам эту службу.

Тем не менее Тюнагон не преминул снабдить принца подробнейшими наставлениями.

Выяснив, что Двадцать восьмой день, последний день празднеств Другого берега, благоприятен для этой цели, Тюнагон потихоньку подготовил все необходимое и повез принца в горы.

А надо сказать, что решиться на это было непросто. Если бы слух о готовящейся поездке дошел до ушей Государыни, она наверняка запретила бы им ехать, но принц горел нетерпением, и Тюнагону ничего не оставалось, как согласиться, хотя сохранить это предприятие в тайне казалось ему почти невозможным.

Переправляться на противоположную сторону реки было опасно, останавливаться же на ночлег в роскошной усадьбе Левого министра Тюнагон не хотел, поэтому, оставив принца в расположенном по соседству доме своего управляющего, он поехал дальше один. Скорее всего их никто бы не заметил, но Тюнагон боялся, что у ворот усадьбы может прогуливаться сторож, которому совсем ни к чему было видеть принца.

Дамы, как обычно, обрадовались гостю. «Господин Тюнагон приехал, господин Тюнагон…» – засуетились они, стараясь устроить его поудобнее. Сестер же появление Тюнагона повергло в сильнейшее замешательство. «Разве я не дала ему понять, что его думы должны принять иное направление?» – подумала Ооикими.

Нака-но кими знала, что сердце Тюнагона принадлежит другой и что бояться ей нечего, однако после той ночи, которая произвела столь болезненное впечатление на ее душу, она изменилась к сестре и начала от нее отдаляться. Теперь девушки сообщались только через дам, и те, встревоженные столь неожиданной переменой в обстоятельствах, то и дело вздыхали: «Чем же все это кончится?»

Когда стемнело, Тюнагон потихоньку провел в дом принца.

– Я должен непременно поговорить со старшей госпожой, – сказал он, вызвав к себе Бэн. – Мне хорошо известно ее отношение ко мне, и я не хочу казаться навязчивым, но я не могу расстаться с ней, даже не объяснившись. А потом вы проводите меня туда, где я был в прошлый раз.

Уличить его в неискренности было невозможно, и, подумав: «Не все ли равно, к кому из барышень его вести», Бэн отправилась в покои Ооикими.

«Так, мол, и так», – доложила она, и та, облегченно вздохнув: «Значит, не зря я надеялась…» – велела впустить Тюнагона, предварительно заперев перегородку со стороны галереи, а двери, ведущие в покои младшей сестры, оставив открытыми.

– Мне надобно поговорить с вами, – сказал Тюнагон. – Но неужели вы хотите, чтобы я кричал на весь дом? Прошу вас, раздвиньте немного перегородки. Вы ставите меня в весьма неловкое положение.

– Я прекрасно слышу и так, – ответила Ооикими и наотрез отказалась выполнить его просьбу. Однако уже в следующий миг решимость ее поколебалась. «Вправе ли я лишать его возможности проститься со мной? – подумала она. – Ведь теперь его сердце принадлежит другой. К тому же это не первая наша встреча… Так стоит ли отказывать ему? Лучше постараюсь быть с ним полюбезнее, а когда настанет ночь…»

Но стоило Ооикими приблизиться, как Тюнагон, просунув руку сквозь щель в перегородке, схватил ее рукав и притянул девушку к себе, осыпая упреками. Нетрудно вообразить ее ужас. «Ах, зачем я послушалась его!» – казнила себя Ооикими, но, увы… «Я должна смягчить его сердце и заставить уйти», – подумала она и снова стала просить Тюнагона не пренебрегать ее младшей сестрой. Невозможно было не растрогаться, на нее глядя.

Тем временем принц, следуя указаниям друга, приблизился к дверце, ведущей в покои младшей сестры, и тихонько постучал по ней веером. К нему вышла Бэн и пригласила следовать за ней. «Как все же странно, – невольно подумал принц, – ведь столько раз уже приходилось ей быть проводником на этом пути…»

Ооикими ни о чем не ведала, и мысли ее были заняты одним – как бы поскорее отправить Тюнагона к младшей сестре. Тюнагон же, довольный тем, что замысел его удался, чувствовал себя виноватым перед Нака-но кими. К тому же он предвидел, сколь велик будет гнев Ооикими. Сумеет ли он оправдаться перед ней?

– Принц Хёбукё так упрашивал меня, что я не смог отказать, – сказал Тюнагон. – Сейчас он находится в доме. Полагаю, что ему удалось проникнуть в покои вашей сестры, заручившись поддержкой одной весьма расторопной дамы. А я, как видите, остался ни с чем, и наверняка надо мной будут смеяться.

От неожиданности у девушки потемнело в глазах.

– Я проявила поистине преступную неосторожность, доверившись вам, – сказала она прерывающимся от негодования голосом. – Но такого коварства я не ожидала. Вы вправе презирать меня. Нельзя быть столь легковерной.

Невозможно выразить словами меру ее отчаяния.

– Стоит ли об этом говорить теперь, – ответил он. – Вы все равно не простите меня, какие бы доводы я ни приводил в свое оправдание. Что ж, можете ударить меня или ущипнуть. Вероятно, высокое положение принца прельщало и вас и вы тешили себя надеждой… К сожалению, жизнь неподвластна человеческой воле. Принц увлекся другой, и некого в том винить. Я искренне сочувствую вам, но постарайтесь и вы понять меня. Надежды мои разбиты, и сердце разрывается от боли… Почему бы вам не примириться с судьбой? Как бы крепко ни была заперта эта дверца, вряд ли кто-то поверит в целомудренность наших встреч. И разве тот, чьим проводником я стал, может представить себе, что мне пришлось провести столь безрадостную ночь?

Испугавшись, что он сломает перегородку, Ооикими, как ни велико было ее возмущение, снова попыталась успокоить его.

– Судьба, о которой вы изволите говорить, непостижима, – сказала она, – и мне не дано ее понять. Увы, лишь «горькие слезы струятся из глаз» (111), застилая взор. Я не знаю, каковы теперь ваши намерения. Ах, все это словно страшный сон! Право, если найдется человек, который почему-либо сочтет нашу историю поучительной и станет рассказывать <> ней другим, мы с сестрой наверняка войдем в число женщин, слывущих образцом глупости. В старинных повестях таких немало, не правда ли? Могу я узнать, как отнесся к вашему замыслу сам принц? Прошу вас впредь не подвергать нас подобным испытаниям. Если мне удастся задержаться в этом мире еще на некоторое время, в чем я сомневаюсь, мы вернемся к нашему разговору… Теперь же силы мои иссякли, свет меркнет в глазах, и я нуждаюсь в отдыхе. Отпустите меня.

Несмотря на крайнее замешательство, она не утратила способности рассуждать здраво, и Тюнагон был смущен и восхищен одновременно.

– О госпожа! – возразил он. – До сих пор я проявлял поистине беспримерное терпение, во всем повинуясь вам. Вряд ли в мире найдется другой такой глупец. Но, что бы я ни делал, мне не удалось смягчить ваше сердце и пробудить в нем приязнь. Зачем мне жизнь, если и впредь придется влачить столь же унылое существование. Прошу вас, не покидайте меня так быстро! Неужели мы не можем поговорить хотя бы через перегородку?

Он выпустил ее рукав, и Ооикими тут же отодвинулась, но совсем не ушла. Этого было довольно, чтобы Тюнагон почувствовал себя растроганным.

– Смею ли я мечтать о большем? – сказал он. – Какое счастье знать, что вы рядом. Я готов просидеть так всю ночь…

До самого рассвета оставался он в покоях Ооикими. Грохот падающей по камням воды не давал ему и на миг сомкнуть глаз. Вздрагивая от стонов ночного ветра, он чувствовал себя фазаном, в одиночестве коротающим ночные часы… (419).

Лишь забрезжил рассвет, раздался знакомый колокольный звон. Принц, не привыкший вставать рано, не появлялся, и Тюнагону пришлось поторопить его. Как же все это странно, право…

– Ах, отчего,

Указав дорогу другому,

Я должен теперь

Блуждать в предрассветном тумане

С неутоленной душой?

Неужели с кем-то еще случалось такое? – говорит Тюнагон.

– Разве блуждаешь

Ты не по собственной воле?

Подумай о том,

В какой беспросветный мрак

Ты душу ввергнул мою… —

тихонько отвечает Ооикими, и Тюнагону становится еще труднее расставаться с ней.

– О, неужели вы никогда не согласитесь…

Небо быстро светлело, но скоро показался и принц. При каждом движении от его одежд исходило сладостное благоухание, распространявшееся по дому и сообщавшее обстановке еще большую изысканность.

Увидев его, старые дамы остолбенели от ужаса, но тут же нашли утешение в мысли, что Тюнагон дурного не придумает.

Молодые люди уехали затемно. Обратный путь показался им куда длиннее, и принц Хёбукё приуныл, подумав о том, как нелегко будет ему ездить в Удзи. И в самом деле… «Проведу ли ночь я без тебя…» (85).

Они вернулись в столицу рано утром, когда все еще спали и в доме было тихо. Подъехав прямо к галерее, молодые люди вышли и поспешили укрыться во внутренних покоях, напоследок с улыбкой взглянув на свои кареты, нарочно убранные так, как если бы в них путешествовали дамы.

– Надеюсь, у нее не будет повода усомниться в вашей преданности, – говорит Тюнагон, не решаясь поведать другу о том, сколь незадачливый ему попался проводник. Принц поспешил отправить Нака-но кими письмо.

Тем временем в горном жилище царило смятение. Случившееся ночью казалось девушкам дурным сном. Нака-но кими сердилась и не желала даже смотреть на сестру: «Наверняка она все знала, а мне даже не намекнула…» Ооикими тоже молчала, хотя сердце ее разрывалось от жалости. «Сестра вправе чувствовать себя обиженной», – думала она, но ни слова не говорила в свое оправдание.

– Что произошло? – недоумевали дамы, но, поскольку старшая госпожа, на которую они привыкли во всем полагаться, была не в состоянии отвечать на вопросы, их любопытство так и осталось неудовлетворенным.

Развернув письмо, Ооикими протянула его сестре, но та и не подумала встать. А гонец между тем начал роптать: «Как долго…»

«По склонам крутым

Сквозь тростник, покрытый росою,

Пробирался к тебе.

Неужели ты не поверишь

В искренность чувств моих?»

Принц прекрасно владел кистью, и когда-то его изящнейшие послания приводили Ооикими в восторг, но теперь ее одолевали сомнения. Отвечать вместо сестры она не хотела, ибо это могло показаться нескромным, и в конце концов ответ написала сама Нака-но кими, причем старшая сестра с нежной снисходительностью объяснила ей, как должно отвечать на такие письма.

Гонцу поднесли хосонага цвета «астра-сион» и трехслойные хакама. Увидев, как он смутился, дамы увязали дары в узел, который вручили его спутникам. А надо сказать, что гонцом принца был простой мальчик-слуга, которого он всегда посылал в Удзи, полагая, что тому легче остаться незамеченным. Принц больше всего на свете боялся огласки и, увидев столь щедрые дары, встревожился. «Наверное, не обошлось без той расторопной старой дамы», – подумал он.

Принц попросил Тюнагона стать его проводником и на этот раз, но тот отказался.

– Меня ждут сегодня во дворце Рэйдзэй, и, к сожалению…

«Ну можно ли проявлять такое равнодушие к мирским делам?» – посетовал принц.

Тем временем Ооикими почти убедила себя в том, что не должна выказывать своего пренебрежения принцу, хотя этот союз и был заключен вопреки ее воле. В доме не нашлось приличного случаю убранства, однако ей удалось украсить покои сестры с изящной простотой, вполне отвечающей местным условиям.

Как это ни странно, сегодня она скорее обрадовалась, узнав о приезде принца: ведь раз не испугали его тяготы долгого пути… Нака-но кими по-прежнему лежала не двигаясь, и Ооикими распорядилась, чтобы ее принарядили. Заметив, что рукава темно-красного платья насквозь промокли, она не выдержала и расплакалась сама, в один миг утратив самообладание.

– Я вряд ли надолго задержусь в этом мире, – говорила она, расчесывая сестре волосы, – и единственное, что волнует меня, – это твое будущее. Я понимаю, как тебе надоели дамы с их постоянными разговорами о выпавшей нам на долю удаче. Но они прожили немало лет, и им ведомо многое. Возможно, они правы. В самом деле, могу ли я, лишенная всякого жизненного опыта, упорствовать, обрекая тебя на столь печальное существование? Но поверь – то, что случилось, было для меня полной неожиданностью. Не зря, видно, люди говорят: «От судьбы не уйдешь». О, ты и вообразить не можешь, как мне тяжело! Когда ты немного успокоишься, я все тебе объясню. Не сердись же на меня. Ведь этим ты увеличиваешь бремя, отягощающее душу…

Нака-но кими не отвечала. «Похоже, что сестра действительно желает мне добра, – думала она. – Но вдруг случится непоправимое и я стану предметом пересудов? Ведь с этим ударом она утратит последний остаток сил».

Уже вчера испуганная, смущенная Нака-но кими показалась принцу прекраснейшей из женщин. Сегодня же она держалась увереннее, и он совершенно потерял голову. Мысль о том, как нелегко будет преодолевать разделяющее их расстояние, повергала его в отчаяние, и он снова и снова клялся ей в верности, но, увы, его пылкие речи оставляли ее равнодушной, едва ли она понимала, о чем он говорит.

Благородные девицы, даже если их воспитание составляет основной предмет попечений всего семейства, почти всегда имеют возможность сообщаться с другими людьми. У них есть отцы и братья, с которыми беседуя они приобретают опыт общения с лицами противоположного пола, поэтому при всей стыдливости и застенчивости никто из них не растерялся бы в подобных обстоятельствах.

Нака-но кими не была избалована вниманием. С малых лет жила она вдали от людей, привыкла к одиночеству, неудивительно поэтому, что столь неожиданный поворот судьбы скорее испугал ее, нежели обрадовал. Сконфузившись и растерявшись, она не могла ответить на самый простой вопрос. «Принц, должно быть, привык совсем к другим женщинам, – терзалась она. – Такая жалкая провинциалка, как я…»

А ведь Нака-но кими была умнее и одареннее сестры.

– Завтра Третья ночь, надобно позаботиться о мотии, – заявили дамы.

Ооикими, догадавшись, что речь идет об особом обряде, приказала в своем присутствии приготовить мотии. Она не очень хорошо представляла себе, как это делается, но принуждена была давать указания дамам, словно взрослая, все понимающая женщина. От этого она смущалась, и лицо ее то и дело заливалось румянцем, очень ее красившим. Будучи старшей, Ооикими всегда держалась спокойно, с достоинством и нежно заботилась о младшей сестре.

Тем временем от Тюнагона принесли письмо:

«Я собирался посетить Вас вчера вечером, но, к сожалению, все мои старания угодить Вам не пробуждают в Вашей душе ничего, кроме досады. Думаю, что сегодня Вы все-таки согласились бы прибегнуть к моей помощи… Но, увы, я до сих пор не могу оправиться после дурно проведенной ночи…»

Письмо было написано ровным почерком на бумаге «митиноку». Помимо письма гонец привез ларец с разнообразными тканями. Их было поручено передать госпоже Бэн «на платья для дам».

Тканей оказалось не так уж и много, ибо Тюнагону пришлось ограничиться тем, что нашлось в доме Третьей принцессы. На дно ларца он положил гладкие и узорчатые шелка, а сверху – два прекрасно сшитых платья, очевидно предназначенные для сестер. К рукаву нижнего платья был прикреплен листок бумаги с несколько старомодной песней:

«Пусть этой ночью

Мы не лежали, укрывшись

Платьем одним,

Все же вряд ли удастся

Дурной молвы избежать».

Ооикими смутилась. Увы, Тюнагон в самом деле видел их обеих, к тому же ближе, чем позволяют приличия… Она никак не могла придумать, что ответить, а между тем гонец почти со всеми своими спутниками потихоньку удалился. Удалось задержать только одного из слуг, которому и вручили ответ:

«Даже если согласно

Будут биться наши сердца,

Все равно не хочу,

Чтоб мои рукава с твоими

Соединяла молва».

Ооикими была очень взволнованна, мысли ее путались, потому и песня получилась довольно заурядной, но Тюнагон, с нетерпением ожидавший ответа, был растроган до слез.

Тот вечер принц проводил во Дворце. О том лишь помышляя, как бы поскорее уйти, и видя, что случая все не представляется, он был крайне рассеян и то и дело вздыхал. Приметив это, Государыня сказала:

– Очень дурно, что вы до сих пор живете один. Как бы за вами не закрепилась слава неисправимого ветреника. Советую вам быть осмотрительнее, не годится потакать всем своим прихотям. Государь не раз делился со мной опасениями…

Она не преминула попенять ему и за то, что он стал слишком редко бывать во Дворце. Раздосадованный ее упреками, принц прошел в свои покои и написал письмо в Удзи. Отправив его, он долго сидел, вздыхая. За этим занятием его застал Тюнагон. Никогда еще принц так не радовался другу. По крайней мере было кому высказать душу.

– Что мне прикажете делать? Уже совсем темно… О, если бы вы знали, в каком я смятении… – пожаловался он.

«Вот и проверим, насколько основательны его намерения», – подумал Тюнагон, а вслух сказал:

– Вы давно не появлялись во Дворце, и Государыня будет недовольна, если вы уедете. Проходя через Столовый зал, я слышал, как дамы говорили, будто и я навлек на себя немилость Государыни. А все из-за того, что согласился сослужить вам эту нелегкую службу. Кажется, я даже покраснел.

– Государыня бывает весьма сурова, – ответил принц. – Впрочем, я уверен, что кто-то просто оговорил меня. Но скажите, почему меня все осуждают? Неужели я действительно так виноват? Будь я свободнее в своих действиях!..

Вид у него был весьма удрученный, и Тюнагону стало его жаль.

– Полагаю, что вам в любом случае не избежать неприятностей, – заметил он. – Ничего не поделаешь, попытаюсь и на этот раз заслонить нас собой… Как насчет того, чтобы проехать по горе Кохата верхом? (420). Боюсь только, что это не спасет вас от людского суда.

Между тем все больше темнело, и принц не находил себе места от тоски и тревоги. Наконец он выехал.

– Пожалуй, будет лучше, если я останусь, – сказал Тюнагон, – и послежу, чтобы здесь все было в порядке.

Он прошел в покои Государыни.

– Принц, кажется, опять уехал, – сказала она. – Он совершенно не желает считаться с приличиями. Что о нем будут говорить? Слух о его поведении может дойти до самого Государя, и тот станет пенять мне за то, что я недостаточно строга с сыном. Как все это неприятно!

Государыня молода и прекрасна, трудно поверить, что у нее взрослые дети. «Должно быть, Первая принцесса похожа не нее, – подумал Тюнагон. – Как хотелось бы мне хоть раз услышать ее голос!.. Увы, она так близка и так недоступна. Очевидно, именно в таких случаях молодые повесы теряют головы от страсти. Я не похож на других, но и я не сумею устоять перед искушением, если сердце мое будет затронуто».

Дамы, прислуживавшие в покоях Государыни, были все как на подбор миловидны и изящны. Каждая имела свои достоинства, а некоторые отличались таким благородством черт, что способны были воспламенить воображение любого мужчины. Однако Тюнагон, не желая смущать сердце недостойными помышлениями, держал себя с ними весьма сурово. Несмотря на это, многие употребляли все средства, чтобы привлечь его внимание. Зная, что Государыня придерживается строгих правил и не потерпит ни малейшей распущенности, они старались сохранять внешнюю благопристойность, но можно ли требовать от всех равного умения владеть собой? Кое-кому не удавалось справляться со своими истинными чувствами, и они прорывались наружу. Все это забавляло и трогало Тюнагона, но, занятый мыслями о всеобщем непостоянстве, он по-прежнему не помышлял о мирском.

Тем временем в горной обители готовились к приему принца, но его все не было, хотя в послании Тюнагона говорилось совершенно определенно… Уже совсем стемнело, когда принесли письмо.

«Ах, так я и знала», – огорчилась Ооикими, но вот незадолго до полуночи, когда неистовый ветер, казалось, готов был все смести на своем пути, принц наконец приехал. Тончайшее благоухание исходило от его платья, сам же он был так красив и так изящен, что Ооикими забыла о своих сомнениях.

Нака-но кими сегодня уже не дичилась, и, судя по всему, чувства принца нашли наконец отклик в ее сердце. Красота ее была в полном расцвете, а праздничные одежды придавали ей еще более блеска. Принц был в восторге. Многих красивых женщин знал он в своей жизни, но Нака-но кими затмила всех. Увидев ее вблизи, он не только не был разочарован, напротив… Все новые прелести открывал он в ней и не мог оторвать взора от ее милого лица.

– Да, прекрасней нашей госпожи не найдешь! – говорили старые дамы, кривя в улыбках безобразные рты. – Досадно, если бы супругом ее стал какой-нибудь простолюдин…

– Лучшей судьбы и желать невозможно.

Они тихонько шептались, осуждая старшую госпожу: «Уж слишком она строптива, не мешает ей быть поласковее». Дамы эти давно миновали пору своего расцвета, но, очевидно забыв об этом, нарядились по случаю столь радостного события в яркие, разноцветные платья, покрыли лица толстым слоем румян и белил, отчего примириться с их безобразной наружностью стало еще труднее. «А ведь и моя молодость позади, – невольно подумала Ооикими. – Разве зеркало не говорит мне о том, что с каждым днем я все больше худею и бледнею? Любопытно, считает ли хоть одна из них себя некрасивой? Они прикрывают волосами щеки, не подозревая, какое жалкое зрелище являют собой сзади, злоупотребляют красками… Но ведь и я… Стоит ли обманывать себя, воображая, что уж я-то не до такой степени дурна собой? Что нос и глаза у меня вполне хороши?»

Огорченная этими мыслями, она прилегла, глядя на сад. «Нет, я недостойна его, нелепо предполагать… Пройдет год, другой, и увядание мое станет еще заметнее. Да, все преходяще…»

Она откинула рукава и, глядя на свои руки, такие тонкие, трогательно-слабые, долго лежала, вздыхая.

Помня, как трудно ему было уехать из столицы, принц боялся и помыслить о том, что ждет их в будущем.

Он рассказал Нака-но кими о разговоре с Государыней.

– Возможно, я не смогу бывать здесь так часто, как хотел бы. Не принимайте этого близко к сердцу. Не будь вы дороги мне, я не приехал бы сегодня. Поверьте, это было непросто. Но мысль, что вы можете усомниться в моей преданности, была невыносима, и я кинулся сюда, забыв обо всем на свете. Боюсь, однако, что впредь слишком многое будет препятствовать мне… Я хотел бы, подготовив все необходимое, перевезти нас поближе к столице.

Искренность его была несомненна, и все же… Стоит ли с самого начала заводить речь о неизбежных разлуках?.. Наверное, люди недаром обвиняют принца в сердечном непостоянстве… Нака-но кими приуныла, внезапно осознав, сколь ненадежно ее положение.

Когда небо посветлело, принц открыл боковую дверь, и они подошли к выходу на галерею. Повсюду стлался густой туман, сообщая этой дикой местности особое очарование. По реке, как обычно, сновали вверх и вниз еле различимые в тумане челны, груженные хворостом, за ними вздымались «белые гребни волн…» (421). «Как все здесь не похоже на то, к чему я привык», – подумал принц, и сердце его затрепетало. Скоро первые лучи осветили края окрестных гор. «Кто в целом мире может сравниться с ней? – думал принц, любуясь прекрасным лицом Нака-но кими. – Разве взращенные в холе и неге принцессы лучше ее? Разумеется, они сестры мне, я всегда гордился ими, и все же… Ах, зачем ночь так коротка? Я еще не успел насладиться ее красотой…» Где-то неподалеку шумно плескала по камням река, вдали виднелся обветшавший мост Удзи. Скоро туман рассеялся, и берег стал казаться еще более мрачным и диким.

– Неужели вы прожили здесь столько лет? – спросил принц, и на глазах у него заблестели слезы.

Нака-но кими смущенно потупилась. Принц был так прекрасен, он клялся ей в верности, обещая, что и в грядущих рождениях… Право, она и мечтать не смела… Вместе с тем она ловила себя на мысли, что даже с Тюнагоном не чувствовала себя свободнее, хотя, казалось бы, за долгие годы должна была привыкнуть к нему. «Не потому ли, что Тюнагон слишком далек от этого мира? – думала она. – Его устремления столь возвышенны, что перед ним невольно робеешь. Но как же все это странно… Раньше принц представлялся мне совершенно недоступным и я стеснялась отвечать даже на самые короткие его письма! А теперь… О, теперь я заранее тоскую, думая о тех долгих днях, которые мне предстоит провести без него».

Но вот уже спутники принца начали многозначительно покашливать. Да он и сам понимал, что пора возвращаться, и, поспешно собираясь в обратный путь, снова и снова сетовал на то, что не сможет часто бывать в Удзи.

Наш с тобою союз

Будет вечен, о дева, живущая

У моста Удзи.

Отчего же один рукав

Ты снова кладешь в изголовье? (393)

Принц все оглядывался, не в силах расстаться с Нака-но кими.

Ужель суждено

Мне жить от свиданья к свиданью

У моста Удзи,

Лишь на то уповая, что вечен

Наш с тобою союз?

Она не сказала ему ни слова укоризны, только смотрела печально, и принц был растроган до слез.

Озаренный мягкими лучами утреннего солнца, он был так красив, что ни одна женщина не устояла бы перед ним. Провожая принца взглядом, Нака-но кими тайком вдыхала еще витавший в воздухе аромат его одежд, и сердце ее громко билось от волнения. Так, видно, и она не умела противиться мирским соблазнам.

На этот раз принц покинул их дом, когда очертания предметов были уже ясно различимы, и дамы с удовольствием разглядывали его сквозь занавеси.

– Тюнагон тоже очень мил, но в его присутствии невольно робеешь… – говорили они. – А принц? Но, может быть, мы просто слишком пристрастны, ведь положение, которое он занимает в мире…

Тем временем принц возвращался в столицу, и печальное лицо Нака-но кими неотступно стояло перед его мысленным взором. Несколько раз он был близок к тому, чтобы повернуть обратно, но, хотя сердце с неодолимой силой влеклось к возлюбленной, страх перед людским злословием оказался сильнее, и принц все-таки вернулся в столицу. Вернувшись же, долго не мог ускользнуть из-под бдительной опеки своих близких. Правда, гонцы от него приходили по нескольку раз в день, и все же… Ооикими верила в искренность принца, но дни шли за днями, а его все не было, и мучительные сомнения начали терзать ее душу. «Мне так хотелось, чтобы сестра не знала в жизни печалей, – думала она, – а похоже, что она еще несчастнее меня…»

Не желая усугублять страдания Нака-но кими, Ооикими притворялась спокойной и беззаботной, лишь твердо решила про себя: «Уж я-то ни за что не пойду по этому пути».

Мог ли Тюнагон не понимать, как огорчает сестер долгое отсутствие принца? Чувствуя себя виноватым, он пристально наблюдал за ним и, лишь убедившись, что чувства его истинно глубоки, немного успокоился: «Быть может, со временем…»

Остался позади Десятый день Девятой луны. Мысли принца то и дело устремлялись к далекой горной усадьбе. Однажды вечером он сидел на галерее, уныло глядя на мрачное небо, готовое разразиться мелким осенним дождем, и размышлял над тем, может ли он самовольно поехать в Удзи? Тут, словно подслушав его мысли, пришел Тюнагон.

«Каково теперь в старом жилище?» (423) – спросил он.

Возрадовавшись, принц уговорил друга сопутствовать ему, и, точно так же как в прошлый раз, они выехали в одной карете.

Чем дальше в горы уводила их дорога, тем яснее представлял себе принц, как тоскливо должно быть теперь его возлюбленной. Всю дорогу он говорил единственно о том, как ему жаль ее.

Когда опустились сумерки, стало так уныло и мрачно, как бывает только в последние дни осени. Моросил холодный дождь, и намокшие одежды молодых людей источали изумительный, поистине неземной аромат. Нетрудно вообразить, как дивились бедные жители гор!

Дамы, предав забвению вчерашние упреки, заулыбались и засуетились, готовя покои для дорогих гостей. Некоторые поспешили вызвать своих дочерей и племянниц, когда-то покинувших Удзи и поступивших в услужение в разные столичные дома. Эти особы, никогда не отличавшиеся душевной тонкостью, позволяли себе отзываться о дочерях принца весьма пренебрежительно. И как же они были поражены, узнав о приезде столь важных гостей!

Ооикими тоже обрадовалась принцу, тем более что в такой день… Правда, она предпочла бы, чтобы он приехал один, без своего услужливого друга. Присутствие Тюнагона смущало ее, однако, невольно сравнивая молодых людей между собой, она вынуждена была признать, что даже принц во многом уступает ему. В самом деле, мало кто из сверстников Тюнагона обладал столь основательным умом и умел держаться с таким достоинством.

Принцу дамы устроили пышный прием, насколько это возможно было в такой глуши. Тюнагона же встретили без особых церемоний, как своего. Однако он был весьма разочарован, когда его отвели в приготовленные наспех гостевые покои. Чувствуя себя виноватой, Ооикими согласилась поговорить с ним через ширму.

– «Теперь мне, увы, не до шуток»! (137). До каких же пор… – пенял он ей.

Ооикими понимала, что у него есть причины обижаться, но печальная участь младшей сестры окончательно укрепила ее в мысли о ненадежности супружеских уз, и она твердо решила никогда ни с кем себя не связывать. «Я уверена, что даже этот человек, столь любезный моему сердцу, когда-нибудь непременно заставит меня страдать, – думала она. – Нет, пусть уж лучше все останется по-старому, тогда мы оба избежим разочарования и сохраним до конца нашу взаимную приязнь».

Тюнагон завел разговор о принце и, услыхав то, что и ожидал услышать, принялся утешать Ооикими: мол, все это время он внимательно следил за принцем и успел убедиться в его искренности. Сегодня Ооикими была с ним куда ласковее обыкновенного.

– Когда все волнения останутся позади, – сказала она, – я буду рада снова побеседовать с вами.

Она была настроена довольно дружелюбно и не спешила уйти, однако дверца оставалась запертой, и было ясно, что малейшая попытка разрушить эту преграду вызовет ее негодование. «Возможно, она права… – думал Тюнагон. – И все же я не верю, что сердце ее принадлежит другому». Призвав на помощь все свое самообладание, он постарался успокоиться.

– Очень трудно разговаривать, находясь в таком отдалении друг от друга, – пожаловался он. – Почему бы нам не побеседовать более доверительно, так же, как в прошлый раз? Возможно, мне удалось бы избавиться от мрачных мыслей…

Однако Ооикими ответила:

– В последнее время я сама не могу без стыда (424) смотреть на свое лицо. Мне не хочется пугать вас. К чему?..

Она тихонько засмеялась, и Тюнагон был окончательно пленен.

– Кто знает, до каких пределов может простираться моя уступчивость? – вздыхая, спросил он, и снова провели они ночь, как «фазаны в далеких горах» (425).

А принц, и ведать не ведавший о том, что Тюнагон до сих пор коротает ночные часы словно одинокий путник, сказал:

– Завидую я Тюнагону, он так свободно держится в вашем доме…

«Вот странно!» – подумала Нака-но кими.

Скоро пришла пора прощаться. Помня, каких трудов стоило им уехать из столицы, принц был в отчаянии, сестры же, не умея проникнуть в его тайные думы, вздыхали о своем: «Что будет с нами? Не станут ли люди смеяться?» Судя по всему, их и в самом деле ждало немало горестей.

Разумеется, принц мог тайно перевезти Нака-но кими в столицу. Но куда? В доме на Шестой линии жил Левый министр, который до сих пор не простил принцу того, что тот отказался от его дочери Року-но кими, давно уже предназначенной ему в жены. Затаив в душе обиду, министр позволял себе отзываться о принце весьма пренебрежительно, как о неисправимом ветренике, и не преминул пожаловаться на него самому Государю. Немудрено вообразить, как осложнилось бы положение принца, решись он вывезти из горной глуши никому не известную особу и объявить ее своей супругой! Будь это простое увлечение, дело кончилось бы тем, что он взял бы девушку к себе в услужение, однако Нака-но кими была слишком дорога его сердцу. Когда он займет в мире то блестящее положение,[6] Когда он займет в мире то блестящее положение... – Предполагалось, что принц Ниоу будет назначен наследным принцем. которое прочат ему Государь и Государыня, в его власти будет вознести Нака-но кими на недостижимую для других высоту, но пока он бессилен и может только мечтать о том, какими заботами окружит ее в будущем.

Тюнагон собирался, закончив строительство нового дома на Третьей линии, перевезти туда Ооикими. «Насколько спокойнее быть простым подданным, – думал он. – Принц живет в беспрестанной тоске, боится выдать себя, страдает, не имея возможности часто ездить в Удзи. Нака-но кими тоже страдает. А что, если мне признаться во всем Государыне? Негодование ее будет велико, но не век же ей гневаться, к тому же для девушки этот гнев вряд ли будет иметь худые последствия. Ну не досадно ли, что принц не может остаться там на ночь? Да и она заслуживает лучшего. О, если б мне удалось помочь им!»

И Тюнагон решил не слишком усердствовать в сохранении этой тайны.

Кроме него, некому было позаботиться о том, чтобы у девушек было все необходимое ко дню Смены одежд, поэтому он отправил в Удзи ткани для занавесей, штор и прочего, ранее предназначавшиеся для дома на Третьей линии, куда он собирался перевезти Ооикими, как только будут завершены строительные работы. Матери своей Тюнагон сказал, что ткани срочно понадобились в другом месте и он счел возможным… А кормилице и прочим дамам поручил подготовить разнообразные наряды для обитательниц горной усадьбы.

В Первый день Десятой луны Тюнагон предложил принцу Хёбукё поехать полюбоваться алыми листьями. «Кроме того, сейчас самое подходящее время, чтобы посмотреть на лов ледяной рыбы», – сказал он.

Принц надеялся, что сумеет выехать тайно, взяв с собой самых близких слуг и приближенных, но, увы, слишком высоко было его положение в мире, и обойтись без огласки не удалось. Решено было, что с принцем поедет Сайсё-но тюдзё, сын Левого министра. Помимо Сайсё-но тюдзё и Тюнагона, представлявших высшую знать, в свиту принца вошли многие придворные более низких рангов.

Тюнагон отправил в Удзи письмо, в котором сообщал о готовящейся поездке.

«Скорее всего принц пожелает остановиться на ночлег в вашем доме, – написал он. – Так что будьте готовы. Не забывайте об осторожности, ибо многие молодые люди из его свиты, особенно те, что прошлой весной приезжали к вам полюбоваться цветами, постараются воспользоваться случаем, чтобы увидеть вас. Одни пожелают переждать дождь, другие придумают иной предлог…»

Ооикими распорядилась, чтобы в доме повесили новые занавеси, тщательно убрали покои, вымели скопившиеся между камнями опавшие листья, очистили ручьи от водорослей. Тюнагон заранее прислал слуг и изысканнейшие яства. Его заботы смущали Ооикими, но она смирилась, понимая, что ничего другого ей не остается.

Вверх и вниз по реке Удзи сновали лодки, звучала прекрасная музыка. Молодые прислужницы собрались в той части дома, откуда было видно приехавших, однако не так-то легко было разглядеть принца, окруженного многочисленными спутниками.

Алые листья, словно драгоценная парча, покрывали крыши лодок. Ветер подхватывал звонкие голоса флейт. Видя, как подобострастно склонялись придворные перед принцем – хотя ни о какой торжественности не было и речи, – сестры думали: «Что ж, ради такого Волопаса стоит ждать Седьмой ночи…»[7] ...ради такого Волопаса... – Намек на легенду о Ткачихе и Волопасе, которые встречаются раз в году на Седьмую ночь Седьмой луны.

Принц нарочно взял с собой ученых мужей, зная, что китайские стихи лучше всего отвечают подобным обстоятельствам. Когда сгустились сумерки, лодки приблизились к берегу, и гости услаждали слух музыкой и стихами. Несколько юношей с прическами, украшенными бледно– и ярко-алыми ветками, исполнили на флейтах пьесу «Синева моря»[8] «Синева моря» («Кайсэнраку») – название одной из музыкальных пьес «гагаку», до нашего времени не дошедшей.. Все были в восторге, но самому принцу казалось, что перед ним расстилается море Оми… (426). Мысли его устремлялись к возлюбленной – «не вспомнишь меня, наверное» (427), – и сердце не знало покоя.

Юноши слагали стихи на заданные темы и читали их друг другу. Надеясь, что им удастся ускользнуть, как только все улягутся, Тюнагон подошел к принцу, дабы условиться с ним, но тут появился старший брат Сайсё-но тюдзё, Эмон-но ками, облаченный в великолепный парадный наряд и окруженный внушительной свитой. Он прибыл прямо из Дворца, выполняя распоряжение Государыни-супруги.

Когда человек, принадлежащий к высочайшему семейству, выезжает из столицы, то, даже если при этом преследуются исключительно частные цели, подобный выезд не только привлекает к себе всеобщее внимание, но легко может стать примером для грядущих поколений, поэтому, услыхав о том, что принц Хёбукё внезапно отправился в Удзи, не взяв с собой даже положенного ему по рангу числа сановников, Государыня встревожилась и выслала ему вслед Эмон-но ками в сопровождении большой свиты. Ничего неприятнее и вообразить невозможно! Принц и Тюнагон были так раздосадованы, что происходящее потеряло для них всякую прелесть. Остальные же, не ведая ни о чем, угощались вином и веселились до самого рассвета. Принц собирался провести весь день в Удзи, но Государыня прислала за ним дайбу из Службы Срединных покоев и многих других придворных. Принц с трудом скрывал недовольство. Мысль о возвращении в столицу повергала его в уныние. Он поспешил отправить Нака-но кими письмо.

Даже не позаботившись о том, чтобы облечь мысли в изящную форму, он дал волю обуревавшим его чувствам, и письмо его дышало неподдельной искренностью. Однако, рассудив, что рядом с ним слишком много посторонних, Нака-но кими даже не ответила. Теперь она окончательно поняла, сколь тщетно было надеяться… Увы, она слишком ничтожна, и весь этот блеск не для нее.