Онлайн чтение книги

Радищев

Глава четырнадцатая

У цесаревича Павла умерла от родов любимая жена Наталья Алексеевна. Пять суток продолжались неслыханные муки, вызванные неправильностью телосложения великой княгини, пока наконец врачи объявили, что смертельный исход неминуем, коль скоро не будет допущено вмешательство хирургическое.

Обезумевший от горя Павел разрешил сделать жене кесарево сечение, но все уже было поздно.

Плохо понимая испуганную речь вошедшего к нему в необычный час Никиты Ивановича, он догадался, взглянув на его руки — холеные, полные, в драгоценных перстнях, одним жестом выразившие безнадежность положения, — что все кончено и Натали погибла.

Жена была его опорой, его советником. Ей одной Павел всецело доверял. Ей и ближайшему другу сердца — Андрею Разумовскому, сыну гетмана и президента наук.

С детских лет Павел был дружен с Разумовским, как с братом, поверял ему все горести, с ним одним делился ужасными мыслями о матушке императрице, не вынося подчас одинокого гнета страшных подозрений, что родная его мать причастна к убийству в Ропше его отца.

Хоть обрывками, а доходили слухи и шепоты… Из них росла и крепла в бессонные ночи догадка: нет, не с пьяных глаз, а по тайному уговору, по изволению свыше прикончил Алешка Орлов императора. Пусть официальное объявление гласило, что причиною смерти были некие «геморроидальные колики», и за границей оным не слишком-то веру дали. Ведь не что иное, как это темное обстоятельство дало повод Даламберу воскликнуть в ответ на приглашение августейшей матушки приехать в Петербург, что в нем гораздо боится морозов и «геморроидальных колик», которые уносят без разбору людей.

Да, только с ней, с умницей Натали, только с Андреем Разумовским отпускала обременяющая разум подозрительность. Этим двум верил слепо и, веря им, отдыхал от своих угнетающих волю дум, от себя самого.

В последнее время Павел гордился женой особливо потому, что стало заметно и немало о том шептались при дворе, что императрица не на шутку опасается своей умной невестки. Известно было дословно, что написала она своему Гримму весьма осудительно про своеволие, настойчивость и честолюбие Натали, «которая в своих желаниях меры не знает».

Точно сама матушка знала меру, не пуская на трон своего лысеющего сына, единственного имевшего на этот трон право?

Умная Натали была действительно соперницей матушке. Она одна была бы в силах ускорить законное воцарение Павла, ибо действительно была честолюбива. Руки ее так и тянулись к короне. По ночам, даже среди ласк, она не уставала твердить Павлу о его попранных правах, вливая в него больше сил и энергии, чем вместе с Паниным все масоны.

И Андрей Разумовский, вкрадчивый красавец, своим примером обучал Павла властвовать собой, восхищался образованием, полученным за границей, помогал ковать уверенность, что в Европе будут приветствовать его, Павлово, воцарение.

Андрей окончил университет в Страсбурге, в совершенстве постиг музыку, сам чудесно пел и играл. Он дружил с Натали как нежный брат.

Это постоянное пребывание с одаренными и притом самыми близкими людьми было для Павла желательней всех роскошных вечеров матушки с остроумием послов и придворных.

Сейчас, в постигшем его сокрушительном горе, Павлу легко было видеть одного лишь Андрея Разумовского. Неоднократно за ним посылали. Всегда был ответ: «Тяжко болен, в бреду и жару, врачи держат в постели».

Робко появился в дверях лакей в придворной ливрее и, страшась гневного окрика расстроенного цесаревича, доложил:

— Их императорское величество просят ваше высочество пожаловать к ним в апартаменты.

Екатерина сидела перед своим письменным столом, перед ней стояла эбеновая, выложенная инкрустацией из перламутра и золота шкатулка. Узорным ключом Екатерина открыла тяжелую крышку и вынула из шкатулки пачку тонких листов, исписанных по-французски размашистым мужским почерком. Слегка ими потряхивая, она сказала, полуобернувшись к незаметно вошедшему Храповицкому:

— Вот оно, радикальное средство для излечения горя цесаревича!

Осторожный Храповицкий на всякий случай поклонился с видом сочувствия, которое можно было отнести куда угодно: то ли это было соболезнование по адресу Павла, то ли почтительная дань материнской озабоченности императрицы, и без того обремененной обязанностями государственными.

Храповицкий был тот человек, который до конца дней Екатерины правил ее черновики и учил ее русскому языку, казавшемуся непреодолимым для ее немецкого произношения. Он помог ей создать этот несколько задорный, чрезмерно пресыщенный острословием екатерининский стиль, сам в то же время записывая про нее в дневнике тускло, бездарно.

Умный человек, он понял, что при таком близком домашнем приближении, когда являешься свидетелем характера, уже ничем не прикровенного в его несправедливости, гневе, коварстве, надлежит сковать собственный ум и зоркость глаза.

Екатерина привыкла к Храповицкому, как к своим левреткам. В его присутствии нередко выражала она свои самые тайные мысли. Сейчас, усмехнувшись, сказала:

— Нынешней ночью, слышала, Никита Иванович свою лень поборол — самолично дежурил у цесаревича?

— Опасаются, руки бы на себя не наложили с горя его высочество…

— Не наложит, — мимоходом, почти с насмешкой, проронила Екатерина и досказала главную свою мысль: — Срамил его Панин, что ведет себя малодушно, недостойно будущего самодержца, коему теряться от горя, как партикулярному человеку, весьма непристойно. Однако сколь ни шепчут ему присные об его царских правах, сколь ни стараются, хлопоча в первую голову о себе, ни ума, ни величия сему грядущему императору они не прибавят.

И с раздражением Екатерина сказала Храповицкому:

— Распорядись, чтобы тотчас был вызван ко мне цесаревич.

Храповицкий направился к дверям, но Екатерина вдруг почему-то его остановила и сказала, понизив голос:

— А сами, сударь, пребудьте тут рядом, поблизости, цесаревич нервозен.

Храповицкий понимающе склонил голову и вышел.

В эбеновой шкатулке с перламутровыми инкрустациями находились неоспоримые доказательства того, что отношения покойной жены Павла к его другу первейшему Андрею Разумовскому были не чем иным, как пламенной любовной связью. И, что в глазах Екатерины было много важней и преступней, в бумагах великой княгини были найдены компрометирующие ее документы о займе, сделанном через того же Андрея Разумовского у французского двора.

Сейчас, когда Павел столь необузданно предавался скорби, она считала, что раскрытие жесткой правды должно будет его немедленно исцелить и насильственно втолкнуть в действительность.

Павел почти вбежал на своих негнущихся ногах в кабинет матери.

Он держался прямо, высоко задрав голову. Эта привычка у него сделалась самой природой. Своей подчеркнутой надменной манерой он думал увеличить низенький рост и создать хоть слабую тень той представительности, которой в высшей степени обладала его мать.

Голубые глаза, слишком большие для его маленького роста и старообразного лица карлика, возбужденно сверкали. Судорога сдерживаемых рыданий подергивала его большой, маловыразительный рот. Он был в таком состоянии расстроенных чувств, что оказался не в силах присутствовать на погребении своей жены. Мать не могла этого не знать, чего же она сейчас может хотеть от него?

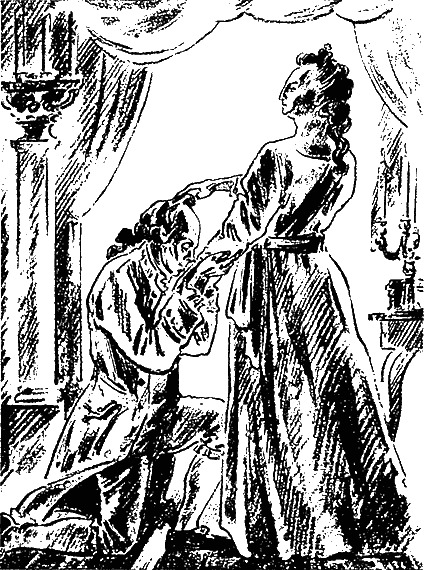

Павел безмолвно поклонился, поцеловал руку матери. Екатерина на минуту задержала его голову в своих маленьких руках, слегка стиснула лоб сына ладонями.

У Павла промелькнуло воспоминание о том, как, бывало, он в детстве мечтал о такой вот материнской ласке, чтобы хоть на один миг они в целом мире были двое — мать и сын. Как бы отдохнул он от своего грызущего, неотступающего беспокойства, которое уже помимо его воли разрешалось припадками ему самому непонятного гнева.

Сейчас ему было только неудобно стоять на коленях с откинутой головой, зажатой в полных сильных руках, пахнущих духами. А ласка матери до его чувств уже дойти не могла. Он давно своей матери не верил и ее не любил.

— Вы сейчас должны будете собрать все ваше мужество, сын мой, — сказала Екатерина по-французски и выпустила голову Павла из своих рук.

Павел выпрямился, вспыхнул и решил упрямо молчать, что бы ни сказала ему императрица.

Те же самые слова про необходимость мужества ему твердили все знаменитые, приближенные к малому двору старики, а он только хотел, чтобы его оставили в покое, одного с своим горем или с Андреем Разумовским, этим, как звал он его «ami fidèle et sincère»[91]Другом верным и искренним (фр.).. Он и покойная Натали одни были его опорой среди вихря корыстных партий и людей, для которых он был только средством их личных успехов. Сейчас вот и мать его хочет пытать, чтобы общественное мнение не корило ее за недостаток сочувствия к горю сына. Все у нее напоказ… Она покойную Натали совсем и не любила.

Из последних сил сдерживаясь, Павел очень вежливо сказал:

— Благодарю вас, матушка, за сочувствие; я полагаюсь на волю всевышнего бога, посетившего меня сим тяжким испытанием.

Екатерина почти блеснула на Павла глазами и молвила с расстановкой:

— А если этого горя, мой сын, вовсе нет? Верней сказать, его не будет сейчас, как только я перед вами раскрою всю правду.

Павел вздрогнул, невольно, как бы защищаясь от удара, выдвинул вперед руку.

— Что вы этим хотите сказать, матушка?!

— Я хочу сказать, — торжественно прозвучал голос Екатерины, — что как только вы глянете в глаза истине, однако не как оскорбленный муж и мужчина, а как наследник престола…

— Матушка, не томите… — рыданьем вырвалось у Павла.

Екатерина жестом правой руки указала ему на козетку рядом с письменным столом. Он бессильно опустился.

Протянув сыну правую руку, в которой чуть дрожали тонкие листки почтовой бумаги, исписанные размашистым мужским почерком, и другие листки, ответные, перевязанные розовой ленточкой, с знакомыми, чуть кривыми мелкими строчками недавно живой прелестной Натали, Екатерина веско сказала:

— Я полагаю, как добрый хирург, что наносить удар, необходимый для исцеления больного, надо сразу, не помышляя о причиняемой ему боли. И потому… Прочтите вот это сами.

Павел мучительно переводил глаза с любезно склонившейся к нему матери на пачку листков с милым почерком Натали, который он тотчас признал.

Как море в грозу, внезапно отяжелела голубизна его глаз. Они были темны и безумны.

Он раз, и два, и три пробегал пламенные строки любви, адресованные его любимой женой его первейшему другу. Сознание его медлило назвать словами причину боли, разрывающей его сердце.

Первая назвала она, его мать, императрица:

— Вы держите в руках черновики писем Натали к Андрею Разумовскому, мой сын, и подлинники его писем к ней, тщательно ею сохраняемые, как вещь, сердцу дорогую. — Екатерина указала на ленточку, которой была перевязана пачка. — Андрей Разумовский был возлюбленный Натали, и ребенок, который умер, не увидев света, был, несомненно, не ваш сын. Перестаньте же, мой друг, горевать.

Павел вскочил с козетки. Он вне себя бегал по комнате. Воспоминания, одно пронзительней и убедительней другого, подтверждая только что узнанную истину, вставали в его памяти. Все знали давно, все ему намекали. Один он не хотел понимать. Но что понимать? — Да только то, что первейший его друг Андрей Разумовский отнял у него жену его, Натали. А мать сейчас отняла их обоих…

Он остановился. Он не мог говорить. Закрыл глаза. Ему показалось, что он от боли ослеп. Он любил ее, свою Натали.

И странно, даже сейчас, в эту страшную минуту, он ненавидел не ее, а свою мать, императрицу, которая, чувствовал он, торжествовала. Единственная ее соперница устранена, и самая память ее обесчещена.

А Екатерина говорила уже деловым, ровным голосом:

— Разумовского я пока отошлю в Ревель. И подумать только, с этим дрянным человеком находил особое удовольствие беседовать сам доблестный историк Шлецер…

Острая боль с новой силой потрясла Павла. Его больное сознание содрогнулось от невозможности уже ничем спасаться от власти кошмаров своей мнительности. Чувство своей предрешенности, своей гибели ужаснуло его.

Рванувшись к Екатерине, сверкая безумными глазами, он выкрикнул:

— О, как жестоки вы, ваше величество, нанося мне эту рану!

— Вы забываетесь!

Екатерина приподнялась, поджала тонкие губы:

— Ваша мать хотела пролить на ваши раны бальзам.

— Бальзам!..

Павел, не помня себя, шагнул к матери. Екатерина испуганно потянулась к звонку.

— Не бойтесь. — Внезапная бледность сменила на лице Павла только что пылавший румянец. Он угрюмо и тихо сказал: — Хотя я ваш сын, я убийцей быть не могу.

Павел схватился за голову и выбежал из комнаты, отбросив всяческий этикет. На пороге будуара императрицы он споткнулся и без чувств упал на ковер.

Екатерина позвонила. Сбежались дежурные по дворцу, подхватили недвижное тело цесаревича. Все суетились, не зная, что делать.

Екатерина, не торопясь и вполне владея собой, приказала подоспевшему Храповицкому немедленно вызвать сюда Роджерсона, чтобы пустили кровь цесаревичу.

Радищев служил теперь в петербургской таможне, и так как не в характере его было работать спустя рукава, служба отнимала у него много времени. Утешительно было то, что старший начальник, Александр Романович Воронцов, в скором времени оказался близким по умонастроению другом. Он был сын известного канцлера, одного из немногих вельмож, оставшихся верными Петру Третьему после его низложения.

Александр Романович окончил в Париже военную школу, был поверенным в делах в Вене, затем послан в Голландию. Петр Третий пожаловал его в камергеры и перевел в Лондон.

К Екатерине Воронцов относился, по примеру отца, осудительно, и отношений его с новым двором не могла поправить даже сестра его, Екатерина Романовна Дашкова, в дни своего фавора.

Впрочем, и с Екатериной Романовной у царицы настоящей дружбы не вышло. Дашкова ретиво рвалась участвовать в перевороте, будучи еще только восемнадцатилетней женщиной, и роль свою бестактно преувеличивала. Она была только орудием в руках Екатерины, ошибочно почитая себя важным лицом в организации заговора.

Претендуя на первое место при Екатерине, Дашкова ревновала ее к Орловым и так в конце концов надоела императрице, что совсем лишилась ее расположения.

Екатерина не нашла в свое время нужным включить Дашкову в ту отважную цепь людей, которая ей доставила трон, и главные события июньского переворота прошли у нее за спиной. Она уподобилась пресловутой мухе из басни Лафонтена, которая, сидя на рогах у вола, хвасталась сделанной им работой.

Опираясь на эту басню, Вольтер добил престиж Дашковой при дворе, прозвав ее «la vaniteuse mouche du coche»[92]Хвастливая муха на воле́ (фр.).. Название привилось; Дашкова не обладала обаянием, ее не любили.

По характеру, который видело в нем большинство людей, Александр Романович Воронцов был суховат, угрюм, неподатлив, но одарен талантом государственным и немалым, весьма разносторонним образованием. Независимый ум его, возмущаясь произволом самодержавства русских властей, склонялся к относительной законности Англии. Вслед за Вольтером он любил повторять, что английский король хороший пример самодержавным монархам уже потому, что у него руки связаны, чтобы творить зло.

При дворе Воронцова прозвали «медведь», и Екатерина платила ему взаимной неприязнью, обидчиво говоря: «Таланты его суть не для службы моей».

Придворные ей зло намекали, что Воронцов действует часто для своих «прибытков», как его знаменитый взяточник отец, недаром прозванный «Роман — большой карман». Однако дела по таможенной службе, которые были у Воронцова с Радищевым, опровергали ходячее мнение.

Воронцов возбуждал зависть своей работоспособностью. Завадовский недаром говаривал про него: «Бумага — пища, его не насыщающая». Ползающим духом он не обладал и умел отстаивать свои мнения, если почитал их на пользу государственную.

Это качество, которым в высшей мере выдавался и Радищев, сблизило их. Вышла неприятная история, в которой Радищев смело пошел наперекор мнению старших своих сослуживцев, оказался прав и привлек к себе внимание начальника.

Обладая юридическим тактом, знанием закона и стремительной рыцарской честностью, Радищев отстоял невиновность некоего губернаторского чиновника, обвинявшегося в убийстве без достаточных улик. Своей же неподкупностью, строгим презрением к участию в обычном, особливо для таможенных служащих, взяточничестве Радищев остался неимущим на весьма выгодном в смысле доходов месте. Он этим снискал большое к себе уважение как Воронцова, так и других сослуживцев.

Несмотря на растущие траты на семью, где было уже трое детей, Радищев оставался нестяжателем, не искал обогащения.

Бескорыстие было редчайшим качеством для современников Радищева, и много толков шло в городе о том, как он проучил одно купца, ему настойчиво дававшего взятку.

Попался этот купец с контрабандой парчи и дорогих материй и наедине, в кабинете Радищева, стал просить его пропустить товар. Просьбу купец сопроводил протянутым Радищеву толстым пакетом с ассигнациями.

Радищев позвал слугу и велел купца вывести вон. Однако тот не унялся и продолжал действовать через свою жену. На другой день жена купца приехала навестить Аннет, которая еще лежала в постели после родов, и оставила в презент большой сверток драгоценных вещей. Радищев немедля велел сей сверток водворить обратно в экипаж купчихи.

Однако работой в таможне он был просто завален, едва попал в помощники к советнику казенной палаты, старику Далю. На этого Даля возложено было управление делами петербургской таможни с поручением составить новый тариф.

Даль был стар, болен, плохо знал русский язык, и помощнику его, Радищеву, в сущности пришлось вместо него и управлять таможней и единолично составлять новый тариф.

Эти годы семейного счастья с Аннет Радищев почитал для себя блаженнейшими, полагая лучшую долю в обладании прекрасной женой-другом. По временам огорчала его только чрезмерная нервозность Аннет и непонятная ее преданность суевериям народным. То, что лошади понесли их свадебную карету, едва они в нее вошли после венца, не шутя продолжало удручать ее, суля ей, как она была уверена, либо краткую, либо несчастливую жизнь.

Еще немало страдал Радищев, что не приходилось ему отдавать сил прямому призванию его — литературе. Бывали минуты, когда потребность закрепить словами бушующие у него в груди чувства и мысли была так могуча, что до утра, запершись в кабинете, пренебрегая сном, он писал всю ночь напролет.

Так было на днях. После одинокой прогулки за Невский монастырь Радищев на обратном пути зашел на кладбище посетить памятник Ломоносову. Его воображение с такой силой вызвало образ великого русского поэта и гения науки, что, придя домой, он почувствовал необходимость излить на бумаге обуревавшие его мысли.

«Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу».

Вся пламенная статья, которую он пока начерно набросал в своем дневнике после этой вечерней прогулки, была о том, какие великие скрытые силы могут таиться в людях простого звания, «коих окружность мысленной области не далее их ремесла простирается».

Радищев писал о том, как неуклонно, настойчиво, вдохновенно развивался гений, какой пышный цвет дал он в русской науке, в русском слове. Говоря о Ломоносове, Радищев провидел в его силе, в его предвосхищающем примере дары миллионов, скрытые до времени.

В общем жизнь Радищева в эти годы протекала хоть в напряженной работе, но счастливо. Имея дома ангела тихого — жену, на службе старшего начальника — друга, Радищев углубился в себя, уединился от светского общества и в благотворном домоседстве как бы собирал и копил все свои силы для предстоящего дела его жизни — выпуска в свет давно задуманной книги.

Однажды, глубокой осенью, случился в доме большой переполох: Аннет ушла с утра за покупками и в обычный срок не вернулась. Между тем начали палить пушки, возвещая все растущее наводнение:

Нева кинулась из берегов, затопила все части города, кроме высоко лежащих Выборгской и Литейной.

Середович, видя, как Александр Николаевич беспокоится, пошел немедленно разыскивать Аннет, но тоже пропал. В отчаянии Радищев сам бросился на улицу, но счастливо встретил подъезжавшую на лодке в свою очередь встревоженную за него жену. Она, смеясь, рассказывала диковинные вещи, которых только что была свидетельницей: мимо Зимнего дворца через каменную мостовую переплыл купеческий корабль, а знакомые дамы, как птицы, сидели на деревьях, ожидая спасательных лодок.

Середович, вернувшийся в сумерках и восторженно встреченный сыном Радищева, которому был он любимым дядькой, рассказал про то, как другой корабль, из Любека, груженный яблоками, занесло на десять саженей от берега, в лес, на Васильевский остров. Теми яблоками угощали всех, кто случился, задаром. Середович в своем кармане принес Васеньке живое доказательство в виде двух отменно великих яблок.

Неустанно работали по случаю наводнения вновь учрежденные сигналы из подзорного дома для Коломны, а с Галерной гавани не переставая палили пушки для Васильевского острова. Барабанщики били в барабаны. И как чудо красоты высилась над водой и сверкала только что вызолоченная решетка строителя Фельтена у Летнего сада, вызывая восхищение иностранцев.

Решетку ходили смотреть, когда вода спала, Аннет со своей сестрой, Елизаветой Васильевной, окончившей Смольный вместе с Нелидовой и отмеченной не однажды вниманием и похвалой императрицы при исполнении французских комедий.

Елизавета не была так хороша, как Аннет, лицо ее к тому же было тронуто оспой, отчего она полагала, что сам бог ей поставил преграду к личному счастью. Но тем не менее природа ее была полна нежного материнства, которое обильно изливалось на племянников.

Сейчас, перед великолепным зрелищем золотого кружева решетки, Аннет растрогалась и, переживая заново едва не постигшее ее бедствие во время наводнения, с печальной улыбкой на устах сказала сестре:

— Обещай мне, Лиза, что ты заменишь мать моим сиротам, когда я умру!

Аннет в четвертый раз готовилась стать матерью, и злые предчувствия, скрываемые от мужа, ее не покидали.

Елизавета Васильевна хотела было рассмеяться и, как Радищев, нежно пожурить сестру за то, что она опять предается мрачным, ничем не вызванным опасениям, но, глянув в глубоко ушедшие прозрачные глаза Аннет, дрогнула внутренне от повторенной сестрою проникновенной просьбы и просто сказала:

— Будь покойна, дорогая Аннет, я детей твоих никогда не оставлю.

Как-то в поздний ночной час, незадолго перед родами, Аннет легко постучала к Радищеву в кабинет, хотя знала, что он сейчас что-то пишет в своей заветной тетради.

— Александр, я тебе не помешаю… Я на минуту, мне что-то не спится.

— Друг жизни моей, — восторженно обнял Радищев Аннет, — твое вещее сердце тебя привело. Я только что написал строфу, и сдается мне, как Юлий Цезарь, перешедший Рубикон, я уже знаю, что не остановлюсь, доколе не завоюю свою Галлию, доколе не выскажу современникам все до конца, чем бы мне это ни грозило…

— Прочти мне твою новую строфу, — сказала Аннет в сдержанном волнении, стоя рядом с Радищевым.

— Ты испугаешься, Аннет. Ты будешь меня отговаривать…

— Полно, Александр, не всегда ведь «враги человеку домашние его». Я знаю твою благородную скорбь, я понимаю, что тебе не удержаться в пределах благоразумия…

— Друг мой и жена, — сказал с гордостью Радищев, — есть ли кто в браке меня счастливей?

И он ей прочел свое пророческое видение:

Возникнет рать повсюду бранна,

Надежда всех вооружит:

В крови мучителя венчанна

Омыть свой стыд уж всяк спешит.

Меч остр, я зрю, везде сверкает,

В различных видах смерть летает,

Над гордою главой паря.

Ликуйте, склепанны народы,

Се право мщенное природы

На плаху возвело царя.

— Александр, — сказала после безмолвия в глубоком волнении Аннет, — прошу тебя об одном: когда ты свершишь дело твоей жизни, когда ты выпустишь свою книгу в свет, вспомни о наших детях!

При дворе о несчастье цесаревича говорить перестали. Екатерина всем и каждому утверждала, что Павел совершенно утешился с новой женой, принцессой вюртембергской, в крещении Марией Федоровной, особливо после недавнего появления у него первенца сына — Александра Павловича.

Державин написал оду «На рождение порфироносного отрока», а «Санкт-Петербургские ведомости» поместили стишки:

Счастливых областей России

Чрез плод от Павла и Марии

С Олимпом вдруг сравнялся край!

После пугачевщины Екатерина, подкрепляемая и руководимая Потемкиным, все окончательнее и тверже строила единую опору трону — власть дворянско-помещичью.

«Сломав рога сему зверю, мысли во множестве вдруг приходят», — любила она теперь изрекать.

А этими хвалеными мыслями было не что иное, как учреждение губерний. Своим новым полицейским характером они нимало не походили на былые мечтания императрицы в весну ее увлечений ансиклопедистами и просветительного «Наказа», писанного «для блаженства всех и каждого».

«Наказ» был заимствован у Монтескье, «Положение о губерниях» — из наставлений об управлении землями остзейских баронов.

Все растущая самоуверенность Екатерины, питаемая лестью придворных, лишала ее всякого критического чувства. Императрица получила вкус, как смеялся француз де Линь, восхищаться собственным талантом к «лежисломании», сиречь составлению законов, и непогрешимостью своего здравого смысла.

Любовно писала она о себе в третьем лице барону Гримму:

«Императрица чрезвычайно уединяется, она не имеет ни минуты свободной. Двадцать четыре часа для нее слишком коротки…»

Екатерина постарела, отяжелела. Полюбила умиляться созерцанием своих дел, уверяла себя, что благосостояние народа растет не по дням, а по часам. Из необходимости самозащиты перед невысказанными укорами в резкой измене направления мыслей, которые она все-таки чувствовала вокруг себя, Екатерина стала бронироваться в пренебрежительное отношение к своим былым учителям, представителям просветительной мысли. Вольтера еще по привычке она продолжала расхваливать, но речь свою, обычно прежде уснащенную его цитатами, заменила неумело произносимыми русскими поговорками и присказками.

Когда в семьдесят восьмом году умер Вольтер, Екатерина немедленно написала Гримму:

«Дайте мне сто полных экземпляров сочинений моего учителя, чтобы я могла их разместить повсюду. Хочу, чтобы они служили образцом, хочу, чтобы их изучали, чтобы их выучивали наизусть, чтобы души питались ими. Это образует граждан, гениев и авторов. Это разовьет сто тысяч талантов, кои без того потеряются во мраке невежества…»

Казалось бы, какой возврат былой ученической восхищенности, какое пышное надгробное славословие! Но вот Екатерина внезапно прерывает свое красноречие, чтобы самой же на него полюбоваться, словами: «Какова тирада, какова тирада!»

Так именно заканчиваются ее красноречивые поминки Вольтера в письме к Гримму. Оказывается, говоря о философе, она любовалась только собой. Еще лучшим доказательством необыкновенной безответственности и остылости чувств императрицы служит письмо ее к тому же Гримму, уже в ответ на исполнение ее просьбы — присылку требуемых книг Вольтера.

Как бы в отместку фернейскому философу за долгие прежние годы хвалы и подчинения Екатерина сейчас восклицает почти с пренебрежительной усмешкой:

«Но послушайте, Гримм, кто же в силах прочесть все эти пятьдесят два тома сочинений господина де Вольтера?!»

Тот же семьдесят восьмой год — утрата Вольтера, а через несколько месяцев еще сильней поразившая чувство смерть Жан-Жака Руссо — был важным внутренним событием в жизни Радищева.

Не блестящее остроумие и едкая насмешка Вольтера, столь увлекшие Екатерину, не изумительная разносторонность его творчества делали память о нем дорогой, а главным образом то, что Вольтер был одним из первых защитников свободы совести человека.

В сокровищнице сердца, там, откуда пережитое, прочитанное становится побудителем уже на действие собственное, хранилась у Радищева память о выступлении Вольтера по делу Каласа, фанатически сожженного католиками. Он знал, конечно, что Вольтер, при всем яде своей тонкой улыбки, преследующей воображение всякого, увидевшего ныне присланную императрице его мраморную статую, был мечтатель и верил в сказки. Он, например, питал доверие к монархической власти, считал возможным, что, будучи просвещенной, она возьмет под свою защиту благо народное.

Но ведь рукой палача сожжена была его «Естественная религия» вместе с творением Гельвеция «О духе».

Еще гораздо ближе Вольтера к мыслящему существу Радищева был Жан-Жак Руссо.

Навеки врезаны в памяти и в сознании, навеки пленили своей правдой для всех и навсегда сказанные золотые строки «Общественного договора»:

«Надо найти такую общую форму соединения, которая защищала бы и охраняла своей общей силой личность и имущество каждого своего члена и посредством которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе, оставаясь столь же свободным, как и раньше».

Но какое между сими двумя мыслителями, столпами века, во всем противоположение?!

Вольтер — насмешка и рассудок, Жан-Жак — весь пламень и чувство. Он склонен к мечтательной грусти и столь близок сердцу в своем стремлении к утраченной на земле, или, вернее, еще на ней не бывшей, прекрасной естественной простоте — золотому веку человечества!

Какой угодно образованности противуставляет Руссо, уважая человека в его первобытных, исконных свойствах, его прирожденную мудрость, не затемненную пороками и суетой приобретательства.

«Он у меня вызвал желание стать на четвереньки!»

Любя сарказмом удерживать мысль от преувеличения и фантастики, так высмеял Вольтер мечтанья Руссо. Однако горячей страстностью своей проповеди, своей верой в нового, лучшего человека не кто иной, как Руссо, питает и будет питать сокровенные силы души.

Смерть обоих властителей дум его века — так чувствовал Радищев — создает могучее требование немедленного преемства их дела.

Ведь едва король умер, немедленно возглашается новый король: «Le roi est mort — vive le roi!»[93]«Король умер — да здравствует король!» (фр.) Ведущие человечество к свободе смелая мысль и воля — им ли оставаться без преемника?!

Слова Руссо и Вольтера надлежит перевести в дело. И пора об этом деле ударить в набат…

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления