Онлайн чтение книги

Сарацинский клинок

4

Всю осень и всю зиму лили дожди. Пьетро и Готье жили в одном из монастырей, предлагавшем приют путешественникам. Погода стояла плохая, а лекарь, которого нанял Готье, настаивал на том, что Пьетро необходимо пускать кровь каждую неделю. И только незадолго перед Рождеством Пьетро окреп настолько, что мог сесть в седло.

Когда Готье привез Пьетро в монастырь, лекарь решил, что, для того чтобы избежать гангрены, необходимо прижигать его раны раскаленным железом. Увидев, как раскаляют железо, Пьетро потерял сознание. Однако обморок его был не слишком глубоким, и он со стыдом вспоминал потом, как прижимали его большие руки Готье, и перед его глазами стояло сильное лицо Готье со слезами в голубых глазах.

– Мужайся, Пьетро, – говорил Готье.

Но Пьетро не обладал мужеством. Он кричал. Ужасно кричал. Этим криком он сорвал себе голос и некоторое время мог только шептать. Он стыдился своей слабости, но Готье делал вид, что ничего не произошло. Он относился к Пьетро, как к сыну, любимому сыну, хотя был старше Пьетро всего на два года.

Потом, когда Пьетро начал по-настоящему поправляться и Готье отослал лекаря и прекратились кровопускания, они много разговаривали. Готье был единственный сын, наследник баронства Монтроз, неподалеку от Парижа. Его отец, барон Анри, жив, а мать умерла. У него есть сестра Антуанетта. Готье очень любил ее и часто говорил о ней. Называл он ее Туанеттой.

Пьетро слушал и ничего не говорил. Готье спал крепко и не слышал, как плачет по ночам Пьетро.

В монастыре жизнь шла очень спокойно, ибо монахи соблюдали обет молчания. Им разрешалось разговаривать с гостями, но не друг с другом. В начале зимы в монастыре часто останавливались странники. Они привозили новости из тех мест, откуда приезжали.

Германские принцы избрали Фридриха Гогенштауфена императором Священной Римской империи. Но Фридрих задерживался на Сицилии с Констанцией, своей женой, ожидая рождения ребенка. Некоторые приближенные не советовали ему принимать этот сан. Королева тоже была против. Они опасались, что он не доберется до Германии живым. Для таких опасений были основания. Значительная часть Италии и половина Германии все еще находились в нерешительности в отношении Фридриха.

Пьетро все это уже почти не интересовало. Он надеялся, что Фридрих станет императором, ради блага самого Фридриха. А то, что случится с Пьетро ди Донати, не имело значения. Он почти ничего не ел, очень похудел и настолько ослаб, что его покачивало при ходьбе…

В середине ноября 1211 года во двор монастыря въехала целая группа путников. Они промокли до нитки, но были весьма веселы. Они приехали не настолько издалека, чтобы дождь вымыл из них выпитое ими вино. Монахи дали им переодеться и провели в зал, где за столом сидели Пьетро и Готье. Пьетро даже не глянул на вновь приехавших, а продолжал ковырять свою еду.

Готье заговорил с ними на латыни. Он знал кое-какие слова на тосканском диалекте, но большинство приезжих говорило на сицилийском диалекте. К счастью для Готье, в тринадцатом веке путешественник мог объехать всю западную Европу, объясняясь на плохой церковной латыни – весьма отличающейся, конечно, от языка Цицерона и Вергилия.

– Вы так веселы, мессиры, – заметил он. – Вы с какого-нибудь праздника?

– Да, и очень прекрасного праздника, – со смехом отозвался один из них. – Прошлой ночью Иоланта, дочь барона Рудольфа Роглиано, венчалась с благородным сыном графа Алессандро Синискола.

Пьетро очень медленно отодвинул от себя тарелку и поднялся. Глядя на него, Готье заметил, что Пьетро шел как-то странно… Его шаги были какими-то судорожными, неуправляемыми. Он напоминал куклу, которую дергают невидимые нити. Но главным было лицо Пьетро, которое заставило Готье извиниться перед сидящими за столом и выйти вслед за Пьетро. На лицо Пьетро страшно было смотреть.

Он дошел до порога и даже перешагнул через него, но на большее у него сил не хватило. В прихожей, прежде чем Готье успел подхватить его, Пьетро обмяк и свалился на пол, словно его ударили по голове булавой.

Три дня после этого Готье выслушивал его историю. Всю. Во всех подробностях, высказанных в бессвязном бреду. И все время рефреном звучало имя Ио.

Слушать это было тяжело. Когда наконец бред иссяк и Пьетро заснул глубоким сном, начиная поправляться, Готье Монтроз дал клятву:

– Клянусь святой кровью мучеников, страстями Бога нашего Иисуса, клянусь девственностью его Святой Матери, я никогда не оставлю этого бедного парня, пока он не будет посвящен в рыцари и обретет мир в душе…

Ибо Готье Монтроз был истинный рыцарь – один из немногих, которые искупали своей честью кровь и похоть и все ужасы своего века.

Сидя у постели Пьетро, он спокойно и серьезно говорил ему:

– Есть другие женщины, столь же прекрасные. Может, даже прекраснее. То, что Иоланта потеряна для тебя, это, без сомнения, воля Господа Бога. Твой отец обрел покой. И тот добрый еврей тоже, ибо Бог в своем беспредельном милосердии может простить и тех, кто не принадлежал к его Пастве, если их сердца чисты. Но, Пьетро, прошлое ушло. Тебя ждет множество храбрых подвигов в будущем…

Пьетро замотал головой, лежащей на подушке.

– Нет, – сказал он.

Готье внимательно посмотрел на него.

– Ты когда-нибудь думал, Пьетро, что мы посланы в этот мир для того, чтобы совершить определенные дела? Чтобы выполнить долг, который возложен на нас не нами, а Богом?

– Нет, – прошептал Пьетро. – Я никогда не думал об этом.

– Но это так. К примеру, ты никогда не спрашивал меня, почему я оказался в Италии…

– Это от вас зависит, добрый мой господин, если вы пожелаете рассказать, – отозвался Пьетро, – а мне не пристало задавать вопросы.

– Тогда я скажу тебе. Мой король послал меня провести некоторое время при вашем дворе.

– Вы везете послание? – спросил Пьетро.

– Нет. Я только должен сказать, что король Фридрих может соглашаться на свое избрание без опасений. Его Величество король Франции будет поддерживать его до конца.

Пьетро посмотрел на Готье.

– Я задержал вас, – сказал он.

– И будешь задерживать, пока не окрепнешь настолько, чтобы сесть в седло.

– Нет, – запротестовал Пьетро, – вы должны оставить меня и ехать дальше…

– Без тебя я не поеду, – заявил Готье.

В эту ночь Пьетро принял решение. Он очень похудел, шрамы на его груди, на руках и на правом плече все еще были багровыми и уродливыми и шелушились. На сердце у него не было шрамов, но кровоточить оно будет вечно. Он начинал понимать, что, если бы он завоевал Ио, счастлив с ней он не был бы. Он подозревал, что любовь обычно с годами разрушается, когда каждый день видишь в любимой женщине мелкие, раздражающие тебя черты, которые на расстоянии скрыты, что богиня, например, потеет, становится толстой и скучной, превращается в женщину, похожую на других, вызывающую зевоту или активное неприятие.

Но Пьетро был достаточно сицилийцем и достаточно романтичным, чтобы обожествлять свою утраченную любовь. Чтобы приносить ей ежедневные, ежечасные жертвы. Преувеличивать ее до непереносимой боли, пока воображаемое не станет явным. Никогда во плоти не существовало такое совершенство, каким воображал себе Иоланту Пьетро. И никогда не будет. Но Пьетро не исполнилось еще семнадцати лет. Многие люди, вдвое старше его, тоже не оказывались мудрее.

За неделю до Рождества они отправились в далекий путь на Сицилию. В горах шел снег, и Пьетро жестоко страдал. В одном месте главная дорога оказалась перекрыта снежной лавиной. Им пришлось вернуться немного назад, в сторону моря. Единственная дорога, по которой они могли выехать к Адриатике, проходила меньше чем в полумиле от Роккабланки.

Пьетро не хотелось думать об этом. Он надеялся, что никто из замка им не встретится. Хотя, даже если их увидит кто-нибудь из Роккабланки, опасность невелика. Вот если бы дорога проходила мимо Хеллемарка, тогда существовала бы реальная угроза. Ибо только Марк и Вольфганг знали, что произошло, но теперь, после посвящения их в рыцари, они наверняка вернулись в Хеллемарк.

Ио, вероятно, думает, что его убили. С гребня того невысокого холма она видела, как он упал. Так оно и лучше. Ей легче смириться со своей участью, если она верит в его смерть. Если она будет знать, что он жив, в ее сердце может закрасться надежда. А для надежды нет почвы. Никакой.

За холмами снег стал реже, начал переходить в дождь. Они ехали, стараясь укрыть лица от холодных струй. Но это не удавалось. Словно миллион иголок вонзался в лица, лед нарастал у рта. Их дыхание и дыхание их лошадей поднималось вверх густыми клубами пара.

Вот так, за пеленой своего полузамерзшего дыхания, они увидели других всадников.

Пьетро тут же натянул поводья своего коня. А Готье продолжал двигаться вперед, навстречу всадникам, которые неторопливо ехали в сторону Роккабланки. Готье не боялся, он ехал мирно, уверенный в своей силе.

А Пьетро сидел в седле, и его всего трясло. О Боже, думал он, ведь это могут быть…

Потом он сообразил, что всадники едут в сторону Роккабланки, а не от нее. Это гости, направляющиеся на рождественские праздники. От них, подумал он, опасность им не грозит. Он пришпорил коня и догнал Готье.

Через пять минут они встретились с теми всадниками. Пьетро остановил коня. Ему пришлось схватиться за луку седла, чтобы не упасть.

Ио и Энцио. Позади них Рикардо и Элайн и грузная белокурая дама – как он предположил, мать Элайн. Других всадников он не знал. Солдаты, рыцари.

Но – Ио.

О, Господь и все его ангелы – Ио.

Она была закутана в роскошные меха. Лицо белое и спокойное. В серых глазах смерть. И ад. Когда она взглянула на негр, в них заметался ужас.

О Боже, подумал он, о, Иисус, сын Марии, и ты, милосердная Матерь Божbя…

Готье сдержанно поклонился им.

– Эй, – вдруг сказал Рикардо, – а ведь это юный оруженосец, который помог Ио уберечь мою голову от твоих братьев, Энцио!

– Возможно, – безразлично проворчал Энцио.

– Как ты поживаешь? – добродушно спросил Рикардо, протягивая руку Пьетро.

Голос Элайн пронзил воздух словно клинок.

– Рикардо, – резко сказала она, – если ты прикоснешься к руке этой гнусной, преступной свиньи, наша помолвка будет расторгнута сегодня же.

Рикардо в изумлении обернулся к ней.

– Почему, любовь моя?

– Он серв и сын разбойника. Но, помимо этого, среди присутствующих есть лица, знающие, в каком подлом преступлении он повинен.

При этих словах она посмотрела на Иоланту.

Серые глаза Ио изменились, в них теперь засверкал огонь.

– Да, – прошептала она. – Мы обе знаем это. Преступление, так ты, кажется, назвала это? Это знаем лишь мы – ты, моя прелестная кузина, и я. Только меня удивляет, почему ты так близко к сердцу принимаешь это, хотя сей юноша лишь единственный раз имел касательство к тебе – когда помог мне прекратить схватку между Рикардо и Андреа. А другое – его преступление – тебя вообще не касается…

– И все-таки, – выпалила Элайн, – это было преступление!

– Да, – сказала Ио. – И дай Бог, чтобы побольше таких преступлений совершалось на земле.

Элайн уставилась на кузину.

– Я думаю, – медленно проговорила она, – что этот грех был не только его…

– Нет, – прошептала Ио. – Этот грех почти целиком был не его. Однако, дорогая моя кузина, почему это так тебя задевает? Или ты тоже видишь, как он прекрасен? Женщин обычно мало волнуют грехи других. А когда волнуют – поскреби поверхность и под ней ты обнаружишь зависть, – оттого, что грех случился не с тобой!

– Ио! – воскликнула Элайн.

– Мне не нравится этот разговор, Ио, – проворчал Энцио. – Если бы я мог подумать…

– Но ты ведь не можешь, – улыбнулась она. – Ты никогда не думаешь, мой дорогой муж, верно? Ты себя этим не утруждаешь. Потому что, если ты позволишь себе такую роскошь, ты будешь презирать себя так же, как я презираю тебя!

– Ио, прошу тебя, – мягко сказал Рикардо. – Здесь присутствует чужеземец. Судя по его поведению, рыцарь. Сир, простите нам это пустое препирательство. Мы из дома Синискола. А вы?

– Готье, сын Анри, барона Монтроза. Из Франции, дамы и господа.

– А что вы делаете так далеко от дома? – спросил Рикардо.

– Я еду ко двору императора Фридриха по поручению моего короля.

– А этот юноша, – неожиданно спросила Элайн, показав на Пьетро своим хлыстом, – путешествует с вами?

– Да, госпожа, – отвечал Готье. – Он поступил ко мне на службу в качестве оруженосца.

– Понимаю, – отозвалась Элайн.

Она была закутана в мех куницы. Ее голубые глаза походили на кусочки льда.

И все-таки она прекрасна, печально подумал Пьетро. Видит Бог и все его святые, она прекрасна!

– С разрешения моей кузины, – сказал Рикардо, – может быть, владелец Монтроза прервет свое путешествие ради небольшого отдыха? Погода сейчас ненастная, а ехать вам далеко…

– Я могу добавить, – резко сказала Элайн, – что я и моя мать можем только приветствовать это приглашение, если оно не включает оруженосца сира Готье. Есть причины, по которым ему нельзя позволить войти в твой замок, Энцио. Причины, о которых ты не должен меня спрашивать, потому что я не скажу тебе. Поверь, что такие причины существуют. Я, Энцио, никогда не позволю себе ночевать под одной крышей с ним – хотя он всего только низкорожденный мужлан. Я… я буду чувствовать себя… нечистой.

Энцио фыркнул.

– Здесь что-то не так. И, видит небо, я…

– Что ты сделаешь, мой господин? – спокойно спросила Ио. – После смерти твоей благородной матери я хозяйка Роккабланки. Сир Готье, мы будем вам рады, поверьте мне – вам и вашему оруженосцу. Если моя прекрасная кузина возражает против его присутствия, мне очень жаль. Ехать обратно в Рокка д'Аквилино далеко…

Готье улыбнулся. Он давно понял подспудный смысл спора.

– Нет, благородная госпожа, – сказал он. – Моя миссия не терпит отлагательств. Я не могу задерживаться. Кроме того, я очень люблю Пьетро, он мне как брат. Я не хочу, чтобы он стал поводом для чьего-то недовольства. Когда мы вернемся во Францию, мой отец и я займемся его будущим, чтобы он – если Бог позволит – занял положение, которого заслуживает.

– И чего же он заслуживает? – резко спросила Элайн.

– Рыцарского звания, госпожа, – спокойно ответил Готье. – Ибо он заслуживает его больше, чем многие, по рождению более удачливые. Я не сомневаюсь, что человек, который способен вызвать такую злость со стороны столь высокопоставленной дамы, как вы, должен обладать замечательными качествами. Кроме того, – улыбнулся Готье, глядя ей в глаза, – я вполне согласен с госпожой Иолантой. Есть разница между преступлением и любовью. До свидания, дамы и господа, да поможет вам Бог!

Пьетро смотрел, как они удаляются, и сердце его разрывалось от боли. Она все еще меня любит, думал он. Ио все еще любит меня. И это плохо, очень плохо, хуже некуда…

Однако, когда он повернул коня и они тронулись в сторону моря, он неожиданно подумал об Элайн.

Святой Боже, размышлял он, почему она меня так ненавидит?

– Плащи тех, кто забил камнями Святого Стефана, – сказал Готье, как бы про себя. – В этом все дело… Должно быть, так.

– Я… я не пойму о чем вы, господин, – спросил Пьетро.

– Саул… Саул из Тарсуса, – сказал Готье. – Перед тем как он стал Святым Павлом, держал плащи убийц, забивших Святого Стефана. Он был очень настроен против христиан, но впоследствии сам стал христианином и пострадал в свою очередь. Люди, чьи сердца рвутся в направлении, которого они боятся и не могут понять, всегда озлоблены – против самого объекта их томления. Ты понимаешь?

– Вы хотите сказать, что Элайн…

– Если ту женщину с голубыми глазами и серебристо-белокурыми волосами и столь прекрасную, что ее даже злоба не может испортить, зовут Элайн, то – да. Она очень горда, и ошеломлена, и удивлена тем, что человеческое сердце настолько неуправляемо. Что она может, скажем, полюбить сына серва…

– О Боже! – прошептал Пьетро.

– Я думаю, что твоя Ио рассказала ей обо всем – доверилась, что было ошибкой. Ошибкой потому, что Элайн, хотя она ненавидит себя и борется с этим – испытывает то же чувство к тебе. Она не очень умна, эта Элайн. Ты избрал лучшую из них. В твоей Ио есть нечто… нечто исключительное.

– Мне от этого не легче, – сказал Пьетро.

– Я знаю. Поехали, нам предстоит нанять судно в Гаэте.

Через три дня они так и сделали.

Корабль медленно плыл к Палермо, и теплый ветер обвевал его, прилетая от берегов Сицилии. Тонкие ноздри Пьетро раздувались от запаха этого ветра. Юноша неожиданно стал очень разговорчив, даже весел. Ему хотелось рассказать Готье, как все было на Сицилии, но у него не получалось. То, о чем он рассказывал, слова, к которым он прибегал, имели разное значение для него и для Готье. Пьетро вновь столкнулся с тем, как прискорбна полная изоляция человека в этом мире. Язык, средство общения, оказался преградой. Он пришел к печальному выводу, что люди разных традиций никогда не могут правильно понять друг друга.

Он смотрел на Готье, так спокойно восседавшего на палубе корабля. Пьетро подумал, что, наверное, этот красивый молодой норманн никогда не проказничал в своей жизни. Готье был воплощением серьезности, и Пьетро завидовал ему. Мышление француза было очень простым, не усложненным и мирным. Он шел по жизни, руководствуясь суровыми правилами, которые все объясняли. Однако для ума, подобного уму Пьетро, эти правила ничего не объясняли и лишь были навязаны всей системой веры, которая в лучшем случае была огромным скоплением противоречий, а в худшем – полным абсурдом, и притом порочным абсурдом.

Готье неожиданно встал. Он положил одну руку на плечо Пьетро, а другой показал вдаль.

– Сицилия? – спросил он.

Пьетро глянул на синие холмы, выступающие из залитого солнцем моря.

– Да, – прошептал он. – Это Сицилия…

Они высадились около Кастельмаре, и Пьетро смотрел на город, который не видел почти четыре года. Город не изменился. Пьетро чувствовал, как все в нем поет. Или плачет. Он даже не мог определить, что с ним происходит. Небо осталось таким же, такого же цвета, не похожее на небо где бы то ни было в другом месте, такое ласковое, близкое, теплое. И великолепные цветы вились по калиткам и стенам, и пальмы покачивались под морским ветерком, и купола церкви, собора и мечети казались на расстоянии синими. Люди здесь по-прежнему смеялись. Пели. Знатные дамы проплывали в своих паланкинах, и улицы казались пестрыми от многоцветья одежд. Звучало смешение языков – греческого и арабского, сицилийского и прованского, тосканского и французского. Латынь. Германский язык.

– Прекрасная земля, – серьезно заметил Готье.

– Да, – согласился Пьетро.

Они сразу проехали ко дворцу, но им пришлось преодолеть некоторые трудности, чтобы попасть внутрь. Готье с неохотой показал стражнику пергамент с эмблемой короля Франции.

Во дворце Фридрих незамедлительно вышел приветствовать их, что весьма изумило Готье, но совсем не удивило Пьетро.

Фридрих мало изменился. Стал немного выше и раздался в плечах, но Пьетро видел, что это за счет мускулов, а не жирка. Под сицилийским солнцем он загорел до красновато-коричневого оттенка, а его белокурые волосы выцвели и стали еще светлее. Получился поразительный контраст. И эти сияющие голубые глаза разглядывали их, не моргая, они словно заглядывали в человека, пронизывали его, проникая в его мысли и чувства.

– Мы приветствуем вас, господа, – сказал Фридрих по-французски, безошибочно признав в Готье норманна. – Каким необычным обстоятельствам мы обязаны удовольствию видеть рыцарей из столь отдаленных стран?

Пьетро заметил это королевское “мы”. Одежды, которая была на Фридрихе, постыдился бы погонщик мулов, но гордость его от этого не страдала. У него были для этого причины. Фридрих Гогенштауфен имел все шансы занять подобающее ему место.

– Я, – спокойно произнес Готье, – привез вам, сир, поздравления от Его Королевского Величества из дома Капетов, Филиппа, именуемого Августом, короля Франции.

На загорелом лице Фридриха вспыхнула улыбка.

– Именуемого так совершенно справедливо, – объявил он. – Ни один великий монарх так не украшает христианский мир, как Его Величество король Франции – храни его Бог!

– Аминь, – произнес Готье.

– У вас есть для меня послание? – спросил Фридрих.

– Только поручение передать вам, что Его Величество желает, чтобы вы добивались того, что принадлежит вам, сир, в полной уверенности, что каждый честный рыцарь во Франции, в Бургундии и Лангедоке возьмется за оружие и отправится защищать вас, если какой-либо ваш враг будет угрожать вам.

Фридрих воздел к небу сжатые кулаки.

– О, святой Иисус, сын Святой Марии! – выкрикнул он. – Ты все еще со мной!

– Аминь, – повторил Готье. – А теперь, с разрешения Вашего Величества, мой король на время освободил меня от всех обязанностей по отношению к Его Королевскому Величеству. Я не прошу большей чести, чем вашего разрешения сопровождать вас, сир, в поездке на север…

– Разрешаю! – засмеялся Фридрих. – Я осыпал бы вас наградами… вас обоих… если бы у меня было чем награждать…

Он замолк, присматриваясь к Пьетро.

– А ты, – неожиданно обратился он к нему на сицилийском диалекте, – ты не из Франции. Более того…

– Более того, – улыбнулся Пьетро и опустился на одно колено перед королем, – вы знали меня в прошлом, как вы собирались сказать, сир. В этой самой комнате Ваше Величество и я уничтожили утку, добытую для нас соколом Цезарем, которого Ваше Величество оказало мне честь принять из моих рук…

Фридрих схватил Пьетро за плечи и поднял. Потом крепко расцеловал в обе щеки.

– Пьетро! – сказал он. – Пьетро ди Донати… Я часто думал, что же случилось с тобой…

– А я, – смело заявил Пьетро, – разузнавал про баронство, которое вы, мой король, обещали мне.

Произнеся эти слова, он засмеялся, но лицо Фридриха оставалось серьезным.

– Да, я обещал, – сказал он. – И Фридрих всегда держит свое слово, с Божьей помощью. Этот юноша, – обратился он к Готье, – однажды спас меня от кабана. Да и за одного того сокола, которого ты подарил мне, Пьетро, ты заслуживаешь баронского титула. Я пытался спарить его, чтобы получить потомство королевских кровей. Пойдемте, господа, будем пировать и веселиться, ибо сегодня действительно великий день…

За столом они говорили о многом – о своих битвах с баронами, о планах создания образцового государства здесь, на Сицилии, когда будет решена судьба империи.

– Что касается твоего баронства, Пьетро, – сказал он, – боюсь, что придется подождать моего возвращения из Германии. Тогда многие знатные господа, которые глумились над мальчиком из Апулии, как они меня называли, пожалеют о своем глумлении. Я жил среди предателей, пока меня не начало тошнить от них. В этой стране появится много новых знатных людей, мне будет все равно – были ли их отцы кузнецами или сапожниками, если они верно служили мне…

Пьетро посмотрел на него.

– Сир, – спросил он, – откуда вы знаете о моем происхождении? Я никогда никому не говорил о моем отце…

– Король, – заявил Фридрих, – даже такой обнищавший, как я, имеет много глаз и ушей. Когда ты не вернулся ко мне, я провел кое-какие расследования. К счастью для тебя, твои враги – они и мои враги.

Пьетро всматривался в лицо короля, в его внимательные карие глаза.

– Поместье Синискола, – прошептал он, – это замечательное, прекрасное владение, мой король…

Фридрих ударил его по правому плечу с такой силой, что шрам отозвался болью.

– Ты действительно мне нужен, Пьетро! – засмеялся Фридрих. – Такой хитрый ум, как твой, сослужит мне хорошую службу. Твоя мысль хороша. Я буду иметь ее в виду…

Готье с изумлением смотрел на Пьетро.

– Пьетро, – сказал он, – я думаю, что мне подобает освободить тебя от твоей клятвы и от службы мне. Если бы я знал, какие у тебя связи, я никогда не предложил бы тебе быть моим оруженосцем.

– Я не хочу, чтобы вы меня освобождали, – поспешно сказал Пьетро. – Все, чего я хочу, это завоевать во Франции рыцарское звание. Там, мой господин, поскольку никто, кроме вас, не знает о моем происхождении, меня могут посвятить в рыцари, не нанося ущерба репутации моего сюзерена.

– Я могу посвятить тебя в рыцари! – воскликнул Фридрих. – И, клянусь небесами, я это сделаю!

Пьетро нахмурился.

– Пожалуйста, сир, я не хочу вас обидеть, – но зачем делать это сейчас, когда вам придется проделать это снова, когда вы вернетесь из Германии? Люди еще спорят о вашем праве быть императором. Как же они будут оспаривать мое скромное желание быть посвященным в рыцари, если вы это осуществите сейчас? А став императором, вы будете сиять как солнце и как луна, и любой, кого вы произведете в рыцари, будет отражать вашу славу. Это потребует каких-то лет ожидания, но я терпелив. Простите меня, мой король, за эту грубую правду, но ведь это правда…

– Хорошо сказано, – согласился Фридрих. – Я и вполовину не ценил бы тебя так, если бы ты не был честным человеком, Пьетро. Вы оба будете отдыхать здесь, пока я не буду готов к путешествию. Боюсь, что на это уйдет месяц. Потому что только на последней неделе февраля моя королева родила мне сына и наследника…

Готье и Пьетро встали и поклонились королю.

– От имени моего короля могу я принести вам поздравления всей Франции? – сказал Готье.

– А я – мои собственные? – вторил ему Пьетро.

– Благодарю вас, – сказал Фридрих. – Боюсь, что в этом деле я проявил невнимание. О рождении Генриха я известил только Его Святейшество…

Готье глянул на него.

– В таком случае, – сказал он, – я предложил бы вам немедленно отправить посланца к королю Франции. Его Величество поддерживал вас, зная, что вы последний из живущих Гогенштауфенов. Неужели вы не видите, как укрепляет ваши позиции то, что у вас появился наследник? Гораздо легче поддерживать династию, чем правление одного человека.

– Вы правы, – сказал Фридрих и прошел к камину, чтобы ударить в бронзовый гонг. Когда появился слуга, король приказал ему принести чернила, пергамент, гусиные перья и вызвать писца.

Пьетро прочистил горло.

– Вашему Величеству нет необходимости вызывать писца, если вы окажете мне честь и позволите послужить вам в этом качестве.

– Письмо должно быть на латыни, – сказал Фридрих. – Конечно, я могу продиктовать его на латыни, но я не очень уверен в грамматике

– Доверьтесь мне, сир, – сказал Пьетро. – Вам не придется стыдиться стиля этого письма.

Через несколько минут он склонился над пергаментом, гусиное перо двигалось быстро, выписывая маленькие готические буквы; временами он останавливался, чтобы исправить ошибки короля в построении фразы, и даже целиком изменял выражения, придавая им более изысканную форму.

Он закончил писать и посыпал пергамент песком из коробочки, чтобы высохли чернила. Через несколько минут он ссыпал песок обратно в коробочку и вручил письмо королю.

Фридрих, хмурясь, читал.

– Клянусь Богом! – вырвалось у него. – Я нашел себе латинского секретаря для всего королевства!

Он показал письмо Готье. Как и большинство сыновей норманнских баронов, Готье получил хорошее образование. Он прочитал письмо и глянул на Пьетро с уважением.

– Ты уверен, что не хочешь получить аббатство? – спросил он. – Такой грамотный человек, как ты, далеко пойдет в церковном мире…[17]Образование в начале тринадцатого века почти полностью находилось в руках церкви. Университетское образование почти всегда предполагало дальнейшую церковную карьеру. Однако по всей Европе и особенно в Италии уже началось отделение образования от церкви, которое достигло своего пика, когда Фридрих в 1224 году основал в Неаполе университет.

– Вспомните, при каких обстоятельствах вы спасли мне жизнь, – улыбнулся Пьетро. – Боюсь, что я слишком от мира сего, слишком из плоти и крови…

– Это правда! – рассмеялся Готье.

– А я ничего об этом не знаю, – вмешался Фридрих. – В какой переделке ты на этот раз оказался, Пьетро?

– Похищение, – сообщил Готье. – Он похитил дочь крупного барона, не меньше. Но, судя по тому, как девушка дралась со своими братьями, которые прискакали спасать ее от этого гнусного грубияна, она, очевидно, отнюдь не была против похищения…

– Девушка поехала добровольно? – спросил Фридрих.

– Да, сир, – сказал Пьетро. – Она вообще присоединилась ко мне уже после того, как я бежал из замка.

– Я в этом не сомневаюсь. Ты очень красивый парень, Пьетро, хотя сейчас ты осунулся и похудел. Я потом погляжу, как вернуть тебе ее, но ты должен будешь, как положено, жениться на ней перед алтарем Господа Бога.

– С тех пор, как это случилось в прошлом ноябре, отец выдал ее замуж…

– Плохо, – сердито заметил Фридрих, – потому что если этот брак не нарушает установленных границ кровосмешения, я ничего не могу поделать.[18]Церковь пыталась запретить браки между людьми, находящимися в седьмой степени родства, но эти запреты оказались чрезмерными, поскольку даже крестные отцы и матери рассматривались как родственники. Латеранский собор 1215 года объявил браки между кузенами четвертой степени родства незаконными, но и это оказалось трудно соблюдать, поскольку великие династии Европы слишком часто бывали связаны кровными узами. У церкви были свои причины – стремление объединять семейные состояния должно было привести к вырождению, если его не запретить (см. Дэвис, там же, с. 101). В вопросах брака Его Святейшество самый упрямый человек. – Фридрих улыбнулся Готье: – Как, вероятно, помнит ваш король…

Готье вспыхнул. Разговор о королеве Ингеборг и о том, как грубо обращался с ней король Франции, был неприятен всякому французу.[19]В 1193 году Филипп Август женился на Ингеборг Датской. Как почти все королевские браки, этот брак был чисто политическим. Король вытерпел Ингеборг всего один день. Не прошло и года, как он убедил совет французских епископов разрешить ему развод. Папа Целестин III не утвердил это решение. В 1196 году, вступив в открытый конфликт с церковью, Филипп женился на Агнессе Меранской. Но теперь ему предстояло бороться с великим Иннокентием III. Иннокентий приказал Филиппу вернуть Ингеборг. Когда же он отказался, могущественный Папа отлучил Филиппа от церкви. Филипп был человеком упрямым, он пригрозил, что перейдет в магометанство, но после четырех лет, когда не служили мессу, народ стал бояться за спасение своих душ и роптать на короля. Филипп в 1202 году с неохотой удалил свою возлюбленную Агнессу, но держал несчастную Ингеборг в тюрьме в ужасных условиях до 1213 года, когда наконец вернул ее в свою королевскую постель.

Вино, получше того кислого напитка, который помнил Пьетро, разгорячило Фридриху кровь. Он принялся мерять шагами комнату, размахивая руками.

– Поверьте, – обращался он к Готье, – я не в ссоре со знатью как таковой. Без хорошей знати государство не может существовать. Но заметьте, я сказал: без хорошей знати. Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию в мире. У мусульманских султанов правительства лучше, чем в христианских королевствах. А почему? Потому что их земли не поделены между могущественными баронами, которые могут пререкаться с самим королем! Теперь, когда я император, я преподам урок всей Европе…

В чем корни такого положения? Замки! Барон не должен иметь право содержать крепость и вооруженных вассалов. Вооруженные силы должны служить государству. Единственной военной силой должны быть войска короля, когда он призывает их защитить границы государства от иностранного вторжения. Пора кончать с этой мешаниной мелких королевств внутри королевства. А так, видит Бог, выглядят сегодня наши графства, герцогства и баронства. Они чеканят свою монету, вооружают людей, взимают налоги – а все эти права должны принадлежать королю и только королю!

Готье смотрел на него с удивлением. Но Пьетро уловил мысль Фридриха. Это была революционная идея, которую исповедовал Фридрих Второй: развитие общества от замкнутых кланов, вечно воюющих между собой, толкающих страну к кровопролитию и анархии, к нации, обладающей безопасностью и спокойствием. Для того, 1212 года, благородная мечта – и на многие годы вперед, пока зло национализма не перевесит его благое начало…

– Но, сир, – запротестовал Готье, – зачем тогда вам нужна знать?

– Чтобы командовать моими войсками на поле боя. Чтобы заседать в моем Тайном совете. Чтобы сочинять и пересматривать законы. Чтобы служить мне – как, например, мой латинский секретарь…

– Но если у них не будет замков… – начал Готье.

– Видит Бог, сир Готье, они будут иметь дома, огромные дома, прекрасные дома с множеством окон, через которые будут проникать свет и воздух! Им не нужны будут крепости для обороны, поскольку войны между ними будут запрещены…

– Но предположите, сир, – сказал Пьетро, – что некоторые из них будут придерживаться старых обычаев. Бароны ужасно любят свои маленькие войны.

Фридрих ударил кулаком по столу с такой силой, что подпрыгнули все графины.

– Я раздавлю их! – выкрикнул он.

– Придворная знать, – проговорил задумчиво Пьетро, – зависящая от короля. Но помогающая ему, советующая ему. Соблюдающая верность. Принимающая законы на благо всей страны. Организующая дело так, чтобы крестьянин в Неаполе не умирал от голода, когда в Палермо богатый урожай…

– Да! Ты умен, Пьетро. Ты правильно понимаешь мои намерения. Более того. Я создам университет. Светский университет – не для того, чтобы учить бормочущих священников одурачивать мой народ непонятной латынью и костями разбойников, снятых с виселицы и выдаваемых за останки святых – а для того, чтобы учить адвокатов и ученых. Я соберу ученых со всего мира – людей, которые могут вызвать дождь, чтобы спасти урожай во время засухи, изготавливать лекарства для излечения больных без колдовства н языческих обрядов…

Лицо Готье выражало полную растерянность. Было очевидно, что речи Фридриха кажутся ему кощунственными.

– Я не слишком умен, сир, – сказал он, качая головой, – но мне представляется, что этот курс чреват многими опасностями. Если бароны перестанут воевать, они заскучают и в головах у них начнется сумятица.

– Заскучают? Это при моем дворе? Никогда, сир Готье. Я соберу лучших поэтов и певцов со всей Европы, крупнейших ученых мира, будь они евреями или сарацинами. Моя знать будет слушать прекрасных певцов, охотиться вместе со мной и выслушивать такие проекты, что только их обдумывание займет их мозги на все лето. Они будут любоваться танцами сарацинских девушек такой красоты, что у них голова закружится от одного их вида, смотреть на жонглеров и фокусников, знакомиться с моим зверинцем, куда я соберу всевозможных зверей со всего света…

– И надо полагать, время от времени слушать мессу? – сурово спросил Готье.

– Да, – кратко ответил Фридрих.

Пьетро улыбнулся. Он знал, как мало интересуют Фридриха религиозные проблемы.[20]В тринадцатом веке церковь по всей Европе была потрясена до основания тем, что крестовые походы открыли существование другой великой религии, которая дала миру таких выдающихся деятелей, как султан Юсуф, названный Саладином, и таких великих философов, как Авиценна и Аверроэс. Свободомыслие арабов постепенно прокладывало себе путь в сознание европейских народов, а торжество логики обнажило абсурдность многих церковных догматов для все расширяющейся части населения. В Лангедоке люди выдвинули идею Создателя, который с момента создания безразличен к тому, что происходит с его созданиями (в свете геноцида двадцатого века с Бухенвальдом и русскими концлагерями в этой идее есть свой смысл!), предоставляя действовать законам природы, – это не оставляло места для чудес, поскольку они противоречили этим законам. Ли, “Инквизиция в средние века”, том I, с 345. В Париже стали отрицать пресуществление. Великий скептик Дэвид Динант, преподававший в Париже философию, даже вызывал Иннокентия III на диспут. Должно быть, он был очень умен, поскольку его не сожгли на костре (Ли, там же, том II, с 319). Человек, не родившийся на Сицилии, не мог понять этого чувства. Конечно, по всей Европе можно было встретить деревенских атеистов. Для людей с аналитическим складом ума многие мрачные доктрины церкви выглядели сомнительными, но Сицилия в тринадцатом веке была рассадницей свободомыслия, и вина за это лежала на сарацинах.

За двести с лишним лет до своих европейских единомышленников многие последователи Магомета, с тех пор как астроном и поэт Омар[21]Алу'л Фатх Умар Хайами ибн Ибрахим, известный нам под именем Омара Хайама, был одним из величайших средневековых математиков и ученых. Его “Алгебру”, давшую частичное решение кубического уравнения, считали вершиной средневековой математики. Его календарь, составленный для султана Малик Шаха, был на удивление точен. Что касается его рубайи, то это, похоже, были случайные развлечения великого астронома. сочинил свои замечательные, но абсолютно скептические рубаи чуть больше ста лет назад, совершали путь от религиозного фанатизма к сомнению по широкой дороге знаний. Пьетро читал стихи Омара в переводе с фарси на арабский. У себя на родине, в Египте, Марокко, Турции и Персии, ученые, наставлявшие Пьетро, когда он был мальчиком, остерегались высказывать свои сомнения, опасаясь фанатичных ортодоксальных эмиров. Но в Палермо, вдали от дома и контроля со стороны халифата, они подвергали сомнению все, начиная от подлинности зова погонщика верблюда и до самого существования Бога.

У Фридриха тоже были такие учителя. Но Фридрих был король, готовился стать императором. Вера или неверие Фридриха будут определять направление политики империи. То, что Пьетро ди Донати не верил, следовало тщательно таить в запутанных уголках его заблудшего сознания, иначе это грозило ему ужасной смертью.

А Исаак осложнял эти заблуждения, давая ему самостоятельно читать священные манускрипты. Языческие суеверия, внесенные в христианство людьми, не готовыми к его восприятию, уже были бедой; но ничто не могло примирить Пьетро с жестокостями, совершаемыми во имя Того, который призывал подставить вторую щеку для удара и проехать вторую необязательную милю. Во имя этого милосердного Бога по всей Европе горели костры и из их пламени доносились крики живых людей…

Думать обо всем этом было опасно. Стоило слишком надолго задуматься над этими вопросами – и человек сходил с ума. Пьетро поймал взгляд короля.

– Сир, – сказал он, – вы окажете нам обоим большую честь, если разрешите нам увидеть королевское дитя…

– Конечно, – отозвался Фридрих. – Наследный принц начинает выглядеть почти по-человечески. Пойдемте…

Они проследовали за Фридрихом по длинным извивающимся коридорам, пока не дошли до женской половины дворца. Пьетро заметил, как испугался Готье, когда король между прочим упомянул название этой половины.

Во Франции женской половины как таковой нет. Не существует она и ни в одной из европейских стран, кроме Сицилии и Испании. Но эти две страны по сути своей сарацинские. Во всем остальном западном мире могли существовать традиции ухаживания за дамой; культ Святой Девы мог завоевывать сердца мужчин; рыцари могли давать клятву верности какой-нибудь прекрасной даме, обожать ее издали как некую богиню; но не в Сицилии. Здесь женщины оставались изолированными от внешнего мира – игрушки и служанки, творение и рабыни своего господина…

Когда Фридрих вошел, несколько сарацинских девушек-рабынь с лицами, скрытыми под вуалями, низко ему поклонились. Он отослал их мановением руки, исполненным такого царственного презрения, что Пьетро выругался про себя. Святой Боже, подумал он, в конце концов они ведь тоже человеческие существа…

Они оказались в спальне королевы. Констанция Арагонская лежала на огромной кровати под балдахином, держа на руках ребенка. Пьетро и Готье на цыпочках подошли поближе и наклонились, чтобы рассмотреть его. Пьетро выпрямился, подыскивая слова, чтобы восславить красоту ребенка. Это было делом нелегким, ибо принц Генрих, которому была всего одна неделя, выглядел как любой ребенок, которому неделя от роду, – худенький, сморщенный, лысый и ужасно уродливый.

– Благородное дитя, – сказал наконец Пьетро. – Достойное своего отца…

– Ты плохой лжец, Пьетро, – отозвался Фридрих. – Мой отпрыск безобразен как смертный грех, но это неважно. Со временем он выправится.

Королева смотрела на него своими большими черными глазами. Ей было за тридцать, и выглядела она не моложе своего возраста. Когда-то она была красива. Пьетро мог разглядеть следы ее былой красоты. Когда глаза королевы останавливались на лице ее юного супруга, они светились…

Пьетро изучал ее лицо, следил за выражением глаз. В этих глазах, пришел он к заключению, светятся любовь, обожание, безнадежность – и даже ужас.

Он быстро перевел взгляд с королевы на Фридриха и наконец все понял. Вот он терзал себя мыслями о том, что Иоланта вышла замуж без любви. Но бывают ситуации и похуже. Вот эта, например. У Ио есть по крайней мере своеобразное утешение – ненависть к мужу. А у этой гордой испанской принцессы нет никакого утешения. Она обречена любить Фридриха Гогенштауфена, а это очень плохо по причинам, которые Пьетро начинал медленно формулировать – очень медленно, ибо для того, чтобы хотя бы мысленно сформулировать их, требовалось найти новые понятия.

Фридрих был такой… цельный. В этом все дело. Он мужчина, и этот мужчина не нуждается ни в советах, ни в утешении, ни даже в присутствии кого-то еще – священника, Бога или дьявола. И менее всего в присутствии женщины. И эта усталая, утонченная женщина должна чувствовать это. Фридрих будет временами посещать ее ложе – ради того, чтобы зачинать сыновей, – посоветовавшись с астрологами и прочими предсказателями, чтобы выбрать благоприятную ночь. Вне этого она для него не существовала. Она ему просто-напросто не нужна, даже для удовлетворения мимолетного плотского желания. Для этого годится и девушка-рабыня. Та даже лучше, потому что менее сдержанна и получает больше удовольствия.

Пьетро взглянул на короля так, словно никогда не видел его раньше. Теперь он знал, что Фридрих II страшный человек, по-своему столь же ужасный, как Его Святейшество Иннокентий III. И схватка, которая произойдет между ними, потрясет весь христианский мир. Ибо в лице этого мальчика-короля Папа Иннокентий, чья гордость своим престолом превосходит ту, за которую Бог изгнал с неба Люцифера, нашел себе равного противника. Иннокентий требовал, чтобы христианские короли целовали его туфлю, придерживали стремя его роскошно украшенного коня, когда он спешивается, чтобы они во всем подчинялись ему; он запретил церковную службу по всей Франции, отлучал, когда ему вздумается, принцев от церкви. Поначалу он препятствовал вступлению Фридриха на императорский престол, короновал вместо него Оттона, потом росчерком пера сместил Оттона, когда тот предал его, и теперь поддерживает Фридриха в обмен на клятву, которая разорит Сицилию и погубит короля.

Но гордость Фридриха была больше и страшнее. Это был человек, одержимый одной идеей, и на алтарь этой идеи он бросит друга с такой же готовностью, как и врага, будет шагать от предательства к предательству без страха и колебаний, считая, что он выше законов человеческих и даже выше тех, которые проповедуют священники от имени Бога. Но идею он никогда не предаст. За нее он готов умереть, считая, что она стоит боли, крови и слез любого человека – даже его самого.

И Пьетро внезапно понял, что Фридрих прав. Разрушение феодализма, создание современных наций принесет всем классам населения мир и безопасность. И тех, кто отдаст свои жизни за это, будущие поколения будут благословлять.

Фридрих стоял рядом, весело болтая с королевой по-испански.

– Ее Величество, – вдруг сказал Фридрих, – очень рада приветствовать вас. Она сожалеет, что не знает вашего языка и не может поговорить с вами.

Готье поклонился и сказал по-латыни:

– Ваше Величество, я привез вам приветствия от Его Величества короля Франции…

Бедная Констанция была малообразованна. Она знала латынь в пределах катехизиса, требника и торжественной литургии, но не больше. Но, поскольку все европейские языки являлись детьми языка, на котором говорили римляне, она без особого труда поняла, что говорил Готье. Она тронула Фридриха за рукав.

– Сир! – прошептала она. – Вероятно, это и есть французский рыцарь, для которого месяц назад пришло послание…

Фридрих повернулся и посмотрел на Готье:

– Монтроз! Конечно-конечно! Простите меня, сир Готье, но за радостью от сведений, которые вы мне привезли, я забыл о деле, касающемся вас лично… – Он хлопнул в ладоши, и вошла одна из арабских девушек. Он приказал ей что-то на ее родном языке, перекатывая его гортанные звуки, и она выбежала. Готье смотрел ей вслед в полном недоумении.

– Король, – объяснил ему тихо Пьетро, – приказал ей принести вам одно письмо…

Хотя Пьетро и говорил шепотом, Фридрих услышал его слова.

– Какого черта, как ты это понял? – потребовал он ответа.

Пьетро улыбнулся.

– Во имя милосердного и сострадающего Бога, – цитировал он, заменяя гортанные звуки музыкальной тональностью собственного языка. – О, ты, погруженный! Вставай ночью, немного, наполовину, или вычти, или добавь к этому, и читай нараспев Коран! Воистину мы обязаны тебе языком![22]Коран. Цитата взята из одной из ранних сур, обычно располагаемых ближе к концу книги.

– Вот дьявол! – воскликнул Фридрих. – Есть ли пределы власти твоего разума?

– Есть, сир, – грустно сказал Пьетро. – В меня часто вселяются джинны и демоны, а в присутствии прекрасных девушек я теряю разум и речь…

– Вот в это я верю, – рассмеялся король. – Сир Готье, вот ваше письмо.

Готье взял в руки пергамент и сломал печати. Потом остановился.

– С вашего позволения, сир? – спросил он.

– Конечно. Оставьте эти церемонии, сир Готье.

Готье вскрыл письмо и стал читать. Пьетро увидел, что, когда он дошел до середины, лицо его побледнело. Он даже взялся за столбик кровати, чтобы не пошатнуться. В конце концов он дочитал и поднял голову.

– Плохие новости? – поинтересовался король.

– Самые плохие, – простонал Готье. – Сир, я должен просить вас освободить меня от моего обещания сопровождать вас в вашем путешествии. Мне совершенно необходимо вернуться во Францию.

– Почему? – спросил король.

Готье какую-то минуту колебался.

– У меня, ваше величество, есть дядя, у него владение в Лангедоке. Он человек благочестивый, добрый и очень ученый. Как и многие другие такие люди, сир, он примкнул к альбигойцам…

– Впал в ересь? – спросил Фридрих. – Это плохо…

– Мой отец умоляет, чтобы я вернулся и спас его от этого заблуждения. Мой дядя очень меня любит, сир. Он прислушается к моим словам.

– Спасти для церкви человеческую душу – дело стоящее, – серьезно сказал Фридрих. – Я разрешаю вам уехать.

– А Пьетро? – спросил Готье. – Я поклялся, что добьюсь, чтобы он получил рыцарское звание.

Фридрих нахмурился.

– Я думал придержать этого малыша около себя. Но ничего. Он будет мне более полезен, когда я вернусь из Германии, нежели сейчас. Берите его, если хотите.

Королева внимательно прислушивалась к этому разговору. Она многое поняла и начала быстро говорить что-то на родном языке.

Фридрих перевел:

– Ее величество говорит, что, если вы отправитесь в Лангедок, найдите там благочестивого монаха Доминика[23]Ссылка, безусловно, на Святого Доминика, одного из величайших умов тринадцатого века, основателя Доминиканского монашеского ордена, человека, который вместе со Святым Франциском Ассизским был первым, кто привнес в церковь идею добровольной бедности, завоевавшую так много последователей среди еретиков. Свою идею возвращения к примитивному христианству он позаимствовал у альбигойцев. и попросите его молиться за королеву.

– Испанский монах? – сказал Готье. – Действительно, вся Франция знает о нем.

– Я тоже, – заметил Фридрих. – А теперь скажите мне, как вы намереваетесь совершать путешествие на север?

– По морю, – уверенно ответил Готье. – Я проехал верхом всю Италию и знаю, как задержат нас горы. А мы должны торопиться.

– Вы правы, – сказал Фридрих. – В гавани много быстроходных кораблей. Я советую вам нанять генуэзский корабль, поскольку Генуя лояльна по отношению к нам, а пизанцам доверять нельзя. Корабли уходят из Кастельмаре каждый день. Наверняка найдется не один корабль, отплывающий во Францию завтра с утренним приливом. Если хотите, я пошлю человека, чтобы он сегодня вечером договорился о месте для вас на одном из них.

Через час королевский посыльный вернулся с сообщением, что он договорился – корабль возьмет их и их коней. Готье дал ему тяжелый кошелек с таренами.

Это дело было улажено, и они просидели с королем допоздна в большом зале. Пьетро чувствовал, что у него под веками словно песок насыпан. Раз или два он клюнул носом. А Готье, казалось, и не собирался спать. Он сидел с лицом, напряженным от горестных мыслей. Что же касается Фридриха, то безграничная энергия его семнадцати лет, безудержное честолюбие, непрерывные искания ослепительного ума возмещали земные потребности тела в отдыхе. Уже под утро он прервал поток своего красноречия и заметил, что Пьетро заснул в кресле.

– Бедный малыш, – сказал он. – Уложите его в постель, сир Готье.

Готье взял легонького Пьетро на руки и отнес в комнату, которую ему указал слуга Фридриха. Пьетро не проснулся, даже когда Готье с помощью слуги раздел его.

Готье улегся рядом с Пьетро, но уснуть он не мог.

– Туанетт, – шептал он, – дорогая моя сестренка, как ты могла…

Сам Фридрих и его небольшая свита из германских рыцарей провожали их в гавань. Король поцеловал Готье и Пьетро с искренней привязанностью.

– Возвращайся на Сицилию, Пьетро, – сказал он, – тебя здесь ожидают высокие почести…

– Благодарю вас, сир, – прошептал Пьетро. – И пусть Бог оберегает вас в путешествии, которое вы должны совершить.

Фридрих посмотрел на него.

– Твои слова, Пьетро, удивляют меня, – сказал он. – Разве уже не доказано, что я избранник Бога? Разве переход власти ко мне в последний момент от гвельфа не был чудом? А мое избрание императором, когда уже не было никакой надежды?

– Вы правы, сир, – отозвался Пьетро. – И все-таки во имя любви, которую я испытываю к вам, умоляю вас, будьте осторожны…

– Ты такой нежный, как девушка, – рассмеялся Фридрих. – А я верну тебе твое напутствие. Вы оба – будьте осторожны во время вашего путешествия.

Он еще раз расцеловал их обоих, и они поднялись на борт корабля под звуки трубы личного трубача короля.

Капитан приветствовал их в некоторой растерянности. Не каждый день пассажиров, поднимающихся на борт его корабля, провожает король.

– Надеюсь, вам будет здесь удобно, мессиры, – сказал он. – Нам предстоит долгое плавание до Генуи.

– До Генуи? – взревел Готье. – Мы плывем во Францию!

– Через Геную, – с тревогой в голосе произнес капитан. – Я должен срочно доложить кое-что моим хозяевам и доставить туда некоторые грузы…

Готье достал из своего пояса такой тяжелый кошелек, что у капитана глаза полезли на лоб.

– Во Францию, – сказал Готье. – Меня устроит высадка в любом месте западнее Роны…

– Аргументы моего господина очень убедительны. Мы плывем во Францию.

Вспоминая тот день, проведенный с Фридрихом, Пьетро подумал, что иногда бывает полезно помолчать. Все то, что говорил им Фридрих, то, что срывалось с его уст без всякой последовательности и порядка, в этом следовало разобраться, разложить по полочкам. Человек не может ясно понять совершенно новую концепцию общества, пока у него не будет достаточно времени, чтобы поразмышлять над ней. Для Пьетро возможность думать была одной из самых больших радостей жизни. Но сегодня путешествия по прекрасному царству собственного ума заводили его слишком далеко: если в конечном счете короли и принцы распоряжаются нациями и воюют против других стран, то не придет ли такое время, когда страны станут не чем иным, как владениями высшего правления, охватывающего весь мир? Но какой король окажется достаточно могущественным, чтобы контролировать такую необъятную территорию?

Он обдумывал эту проблему добрых полдня, пока корабль плыл по искрящимся под солнцем волнам. Потом он кое-что вспомнил – нечто, читанное им с большим трудом, потому что текст этот был на древнегреческом языке, на языке, который даже Исаак не знал, а ему удалось усвоить его при некотором содействии греческого патриарха, чей сын был его приятелем. В Древней Греции, как и в Риме, вначале не было королей, а были республики. Республика! Само это слово звучало для Пьетро опьяняюще. Венеция была республикой. И хотя ее дож в действительности был аристократом и более могущественным правителем, чем большинство королей, тем не менее он избирался и высшим слоем граждан…

Значит, мировое государство, которое мерещилось Пьетро, должно быть республикой. А его дож должен избираться собранием всех граждан – не только знатью и богатыми торговцами, чтобы интересы других – скажем, кузнецов, кожевенников, крестьян – были в равной степени обеспечены.

Эта мысль ему понравилась. Тогда, подумал он, прекратятся войны и не будет больше голода или чумы, и каждый ребенок будет иметь доступ к знаниям…

Он крепко обхватил свои худые колени и стал раскачиваться взад и вперед, радуясь, что придумал такое. Потом он заметил удрученное лицо Готье.

– Не беспокойтесь, мой господин, – сказал Пьетро, – мы спасем вашего благородного дядю…

– Моего дядю! – вырвалось у Готье – Когда-то я его любил, но сейчас мне его судьба безразлична. Подвергнуть Туанетту такой страшной опасности!

– Туанетту? – с удивлением спросил Пьетро. – Но вы говорили королю…

– Я знаю! Знаю! Но есть вещи не для посторонних ушей, будь они королевские или нет!

– Я не собирался ничего выпытывать, сир Готье, – поспешно сказал Пьетро.

– Ты не посторонний, – мягко сказал Готье. – И мне понадобится твоя помощь. Правда, дорогой Пьетро, заключается в том, что Туанетта пропала…

Пьетро неожиданно подумал об Ио.

– У нее был… любовник? – спросил он.

– Нет. Туанетта очень религиозна. Много лет отец и я почти силой убеждали ее не уходить в монастырь. Нет, это вина моего дяди Роже.

– В чем его вина?

– В том, что он перешел к этим проклятым еретикам! Понимаешь, это известие пришло в Монтроз, когда отца там не было. Наш сюзерен граф Форбрюн затеял какую-то мелкую ссору с герцогом Бургундским. Естественно, как самый главный вассал графа Форбрюна, отец должен был отправиться на эту войну – тем более что я уехал выполнять поручение короля…

– Я думаю, – сказал Пьетро, – что теперь вы видите преимущества такого государства, которое предлагает король Фридрих!

– Хватит с меня твоих сицилийских загадок, Пьетро! Моя голова и без них раскалывается.

– Простите меня. Значит, ваша сестра оказалась одна в Монтрозе?

– Да, если не считать Гуго, нашего сенешала. Отец пишет, что Гуго с трудом удалось уговорить Туанетту не присоединяться к той дикой банде юных бродяг, приверженцев этого идиота пастуха Стефана…

– Стефана? – переспросил Пьетро. – Я о нем ничего не знаю. Я слышал о Николасе, германском юноше, который проповедовал крестовый поход детей. Один из моряков, с которыми мы плыли на Сицилию, рассказал мне, что, когда они отплывали из Генуи, дети начали тысячами приходить в этот город…

– У пастуха Стефана та же идея. Отец пишет, что этот Стефан утверждает, будто Господь разговаривает с ним, когда он пасет своих овец. Наш король сказал ему, чтобы он возвращался к своим баранам, но за ним идут тысячи детей. Они двигаются к Марселю. Стефан обещал им, что море расступится перед ними и они смогут пройти к Святой Земле, не замочив ног…

Пьетро откинул голову и расхохотался.

Готье нахмурился.

– Этот смех непристоен, Пьетро, – сказал он. – Среди детей Израиля было много сомневающихся, которые смеялись, когда Моисей обещал привести к спасению через Красное море…

– Простите, сир, – сказал Пьетро. – Вы правы. С моей стороны было некрасиво смеяться.

– Во всяком случае, Гуго переубедил ее, – продолжал Готье. – Потом пришло письмо от дяди Роже, в котором он сообщал о своем решении покинуть святую церковь. Если бы ты знал Туанетту, Пьетро, ты бы понял, как могло повлиять на нее такое известие. Гуго ничего не подозревал. Дети-крестоносцы ушли, и он ослабил охрану. А на следующую ночь Туанетта исчезла…

– Однако, – заметил Пьетро, – все дело представляется довольно простым – нам нужно только направиться в замок вашего дяди и…

– Пьетро, Пьетро, мой дядя барон Роже Сент-Марсель!

– Ну и что?

– Сент-Марсель, мой необразованный друг, находится в центре Лангедока, который окружен крестоносцами, посланными туда Его Святейшеством, и командует ими Симон де Монфор, самый ужасный из живущих на земле рыцарей!

– Святой Боже! – прошептал Пьетро.

– Они убили десятки тысяч альбигойцев, а война там все еще продолжается. Я… я должен признаться, что симпатизирую этим еретикам, они простые н хорошие люди. Они просто сбились с пути. Когда я бывал в Сент-Марселе, я встречал многих из них и они мне нравились…

– И тем не менее Папа Иннокентий, о котором люди говорят как о добром человеке, предал их мечу.

– Его Святейшество спровоцировали. И источник этой провокации не альбигойцы, но Папа не мог знать об этом. В Лангедоке церковь богата, а знать бедна. Многие из них объявили себя еретиками, чтобы иметь повод захватить церковные земли. Они стали плохими еретиками, как были плохими католиками, великодушие никогда не было им присуще. Они верят в новую религию так же мало, как верили в старую. Но то, что они совершали, чудовищно. Роже II, виконт Безье, разграбил аббатство, бросил епископа Альби в темницу и поставил стражем над ним еретика. В Аллет виконту Роже не понравился человек, которого монахи избрали настоятелем монастыря, и он сжег монастырь, посадил в тюрьму настоятеля, а когда этот бедняга умер вскоре, виконт водрузил его труп в алтаре и устроил издевательскую мессу. Потом, угрожая мечом, заставил монахов избрать настоятелем известного вольнодумца… А граф Фуа, Раймон Роже, делал еще худшие вещи. Он выгнал настоятеля и монахов из Панье, установил в алтаре кормушки для лошадей, заставил своих солдат молоть зерно, используя кресты как пестики, а икону нашего Господа превратил в мишень для стрелков из лука! Раймонд Тулузский сжег около двадцати церквей и всячески издевался над монахами в Моиссане…

– Я понимаю, – грустно сказал Пьетро.

– Бедные еретики имеют самое малое отношение или вообще никакого к этим преступлениям, творящимся от их имени. Это правда, что они ненавидят церковь, но они стараются обратить католиков в свою веру личным примером, образом жизни, который почти безупречен, и иногда – насмешками, но они никогда не прибегают к насилию. Да ведь они отказываются даже резать скотину!

– Что они из себя представляют? – спросил Пьетро.

– Они люди странные, но по-своему благочестивые. У них много названий для их религии, так что никто не знает, какое правильное. Например, они называют себя катари, что значит бедные, по-моему, это по-гречески. Другие называют себя булгари, потому что считается, что ересь пошла из Болгарии. В Лангедоке они известны под названиями альбигены, альбигаи, альбнгенсианцы, потому что поначалу большинство их жило в городе Альби и его окрестностях…

– Ну, а кроме того, что они называют себя по-разному, – спросил Пьетро, – что в них такого странного?

– Сама их вера. Они считают, что не Бог создал вселенную, а Сатана. Все вещественное представляется им злом – даже Святой Крест и Святое Тело Христово к Причастию. Они не верят в то, что хлеб превращается в тело Господне, а вино в его кровь. Они отрицают все святые дары, отказываются чтить изображения святых, не хотят слушать мессу, они смеются над Троицей и – что хуже всего – они категорически отрицают девственность Богоматери!

– Теперь я понимаю, почему Его Святейшество призвал к крестовому походу против них.

– Тем не менее, – вздохнул Готье, – эта дурная религия воспитывает людей, чья жизнь заставляет лучших из нас стыдиться себя. Для меня это загадка, Пьетро, – признаюсь, что я этого не понимаю. Они действительно любят своих врагов – тысячи их погибли в тысяча двести девятом году, отказываясь поднять меч в собственную защиту. Они заботливо ухаживают за больными и убогими, они никого не вешают, ни за воровство, ни за изнасилование, ни за убийство. Вместо этого они преклоняют колени и молят Бога, чтобы Он привел грешника к раскаянию…

Они считают все половые сношения грехом, даже в браке. Верующие миряне стараются совершенствоваться в своей вере, пока не достигнут уровня своих священников, людей, давших обет безбрачия, и вегетарианцев, которые не предаются плотским наслаждениям и не едят мясо животных, потому что считают, что нельзя убивать живое…[24]Описания обрядов и обычаев альбигойцев заимствованы из работы Г. Уорнера “Альбигойская ересь” (том I, с. 80).

– Вы очень много знаете про них, – заметил Пьетро.

– Я три года жил в Сент-Марселе среди них, – отозвался Готье. – Я уехал оттуда потому, что мой разум и моя вера пошатнулись. Они не верят в ад и в чистилище. После смерти душа злого человека превращается в тело животного, по этой причине они не бьют животных. Когда они умирают, их священники устраивают им нечто вроде соборования. Если после этого человеку повезет и он выживает, то они считают, что он рискует оказаться нечистым и утратить свою душу, так как соборование не может совершаться дважды. Поэтому они ввели такой обычай – выздоравливающий больной может отказаться принимать пищу и таким образом отправиться в рай, но он не должен лишать себя жизни насильственно. Если ему не хватает воли самому лишить себя жизни, он может попросить священника задушить его подушкой, обходя таким образом запрет проливать кровь…

– Они сумасшедшие! – прокомментировал Пьетро.

– Совершенно верно. Но это такое спокойное, Доброе сумасшествие. У них, Пьетро, такие мирные лица. Они не ищут богатства и упрекают наших священников и нашу церковь за пышность. Они говорят, что наш Господь Иисус не имел места, где мог преклонить голову, а Его Святейшество живет во дворце. У Иисуса не было ни гроша – он отдал кесарю единственную монету, какую когда-либо держал в руках, откуда же тогда роскошные ризы и митры, богослужение среди серебра и золота, ярко расшитые одеяния? Откуда великолепные церкви с резными украшениями, сверкающие алебастром, хрусталем, цветными витражами – когда у Господа нашего было только синее небо и в храм он вошел только для того, чтобы изгнать оттуда менял? Я, Пьетро, должен был перестать слушать эти речи, потому что в сердце своем я не находил ответа. Они же ошибаются, должны ошибаться! Но я не мог обнаружить, в чем они не правы – если не считать их отрицания мощей и других святых вещей… Поэтому я уехал из Лангедока и вступил на службу к моему королю…

– Неужели с ними нельзя было поделать ничего другого, кроме как убивать их? – прошептал Пьетро. – Мне кажется, они не заслуживают смерти. Лучше было бы, я думаю, объяснять, возвращать их в истинную веру…

– Только добрый испанский монах Доминик и его монашеский орден доминиканцев стараются что-то сделать для них и для тех, кто следует их путем. Сам отец Доминик с полного одобрения Папы дал обет бедности и более аскетической жизни, чем та, которую ведут еретики. Я был в Монпелье, когда Доминик встречал трех папских легатов, которых Папа послал к нему. Они приехали, как обычно приезжают папские легаты, – с дюжинами сопровождающих, в роскошных ослепительных одеяниях…

Я стоял менее чем в ярде от Доминика, когда он стал упрекать их. Его слова были столь грозными, что я запомнил их все до единого: “Еретики завоевывают последователей, не выставляя напоказ власть и пышность, не кавалькадой сопровождающих на разукрашенных конях, не роскошными одеяниями, а ревностными молитвами, апостольским смирением, аскетизмом, святостью!” И они, Пьетро, опустились на колени и сняли свою обувь![25]Милман, “История христианства в латинском мире”, том V, с. 242.

– Вы сами, мой господин, – сказал Пьетро, – наполовину еретик…

– Иногда да, – очень серьезно согласился Готье. – Но потом я понимаю в сердце моем, что истинная вера не нуждается в разуме для своей защиты – она выше разума, и мы должны верить и принимать все, парить в воздухе как воробьи при виде Господа…

– Аминь, – произнес Пьетро, но беспокойство не оставляло его; ибо для него разум и Бог были почти одно и то же, а речь, на которую он отозвался своим “аминь”, – верхом богохульства.

День за днем плыли они по сверкающему морю. Путь от Палермо до берегов Франции тянулся на многие лье. Более трех недель их корабль плыл между Корсикой и Сардинией, еще две недели ушли на то, чтобы достичь тусклого берега Лионского залива. Высадились они у прибрежной деревушки Сете между Безиром и Монпелье. Там они узнали, что Симон де Монфор и его младший брат Гай, не так давно вернувшиеся из Святой Земли, уже пересекли Тарн и движутся по направлению к Кастре, деревне неподалеку от Сент-Марселя.

Готье ответил на невысказанный вопрос в глазах Пьетро.

– Мы должны присоединиться к ним, – сказал он, – и принять участие в атаке. Более того, мы должны отличиться в бою, чтобы завоевать доверие начальников. И когда Сент-Марсель падет, что произойдет непременно, я хочу быть в состоянии, опираясь на завоеванный мною авторитет, просить о снисхождении для дяди Роже и Туанетты…

– Туанетты? – переспросил Пьетро. – Но она ведь не еретичка?

Готье посмотрел на него и отвернулся.

– В тысяча двести девятом году в Безье, – прошептал он, – были убиты все, а по крайней мере треть города были католики, как и повсюду во Франции.

– Святой Боже! – воскликнул Пьетро.

– Солдаты спросили у Арно, папского легата, следует ли щадить католиков. Но Арно боялся, что еретики будут требовать снисхождения к себе. Он сказал… – Готье замолк, его лицо словно окаменело. – О Боже, Пьетро! Я не вспоминал об этом годами, я не хотел думать об этом…

– Что он сказал? – спросил Пьетро.

– “Убивайте всех, Бог разберется, кто принадлежит ему!”[26]Цитата, к сожалению, принадлежит не врагу церкви, а цистерцианскому монаху Цезариусу Хейстербаху. Ее упоминает и Гизо (“История Франции”, том I, с. 507), и Коултон (“Жизнь в средние века”). Но Цезариус писал через двадцать лет после осады Безье. Остается надеяться, что он полагался на ложные сведения или на то, что его подвела память.

Пьетро сидел на коне и смотрел на своего друга. Он не промолвил ни слова. Просто сидел и смотрел.

– Не гляди на меня так! – выкрикнул Готье – Это не я отдавал тот приказ!

– Но вы выполняли его?

– Нет. В тысяча двести девятом году я был еще слишком молод, чтобы стать рыцарем. Мой дядя Роже принимал участие. Они его заставили под угрозой отлучения от церкви воевать против людей, которых он знал всю жизнь, которые были его друзьями…

Пьетро порывался что-то сказать. Он хотел как-то помочь Готье. Но не мог. Слова тут были лишними.

А Готье продолжал говорить. Слова вырывались у него вопреки его желанию. Он не обращался к Пьетро. Он хотел убежать от ужаса, который сидел в нем с того времени, когда он в последний раз видел Роже Сент-Марселя. С такими воспоминаниями жить нельзя. Они воздействуют на человека. Даже голос Готье изменился, в нем прорезался южный акцент, стал напоминать голос дяди Роже, когда тот в Монтрозе рассказывал им обо всем. Голос его был спокоен. Спокоен как сама смерть. И страшнее смерти…

– Это было двадцать второго июля тысяча двести девятого года, когда они вошли в город. Они вырезали все население города поголовно. Всех жителей Безье – мужчин, женщин, детей. Они вырывали младенцев из рук матерей, подбрасывали их в воздух и ловили на острие своих мечей. Они хватали детей за ноги, раскачивали и разбивали о стену, так что кровь…

– Готье, – взмолился Пьетро, – Бога ради, хватит!

Готье не смотрел на него. Его взгляд был устремлен в прошлое, и голос его был голосом Роже.

– Часть жителей – я думаю, это были католики, потому что ересь захватила не всех жителей Безье, – искали убежища в церкви. Крестоносцы ворвались туда вслед за спасавшимися. В самой церкви, Пьетро, – перед алтарем Господа Бога – они убивали их. Убили всех. А потом сожгли город. Совершил это граф Раймонд Тулузский, друг еретиков, который был отлучен от церкви, потом на него наложили епитимью, он подвергся битью кнутом, и затем он стал доказывать свою верность церкви. Потом он повел крестоносцев на Каркассон…

Пьетро выпрямился в седле.

– А Его Святейшество? – спросил он. – Что он сказал на все это?

– Он был потрясен чрезмерным усердием своих крестоносцев. Он сурово упрекнул их, но они не обратили на это никакого внимания…

– Он отлучил кого-нибудь из них от церкви? – спросил Пьетро. – Проклял кого-нибудь?

– Нет, – с несчастным видом ответил Готье.

Пьетро посмотрел ему в глаза.

– Я дал клятву служить вам, мой господин, – сказал он, – но я не буду убивать никого, кто не верит в то, во что верю я. В таком случае я скорее подвергну свою душу опасности и нарушу мою клятву, чем отягощу ее убийством.

Готье протянул руку и положил ее на плечо Пьетро.

– Ты мой оруженосец, Пьетро, – сказал он, – и тем не менее я, вопреки обычаю, всегда разрешал тебе иметь свое оружие. Сейчас, перед тем как мы примем участие в битве, я возвращаюсь к обычаю – ты будешь без шлема и без клинка…

– Спасибо, мой господин, – сказал Пьетро.

Им потребовалось немного дней, чтобы доехать до Кастре. Но, когда они добрались туда, битва почти закончилась. Они въехали в лагерь двух де Монфоров, и их тут же остановила стража.

Они предстали перед Симоном де Монфором, и он принялся сурово допрашивать их. К счастью для них, Готье разговаривал на чистейшем французском, без малейшего прованского акцента. Что же касается Пьетро, то благодаря своему положению оруженосца он вообще не принимался в расчет.

– Монтроз ведь недалеко от Парижа? – спрашивал Симон. – Тогда ты должен быть родственником барона Анри…

– Я его сын, – ответил Готье.

– Отлично! Я хорошо знаю твоего отца, сир Готье. Он смелый и преданный человек. И все-таки кажется странным, что ты едешь с юга. Вероятно, ты можешь объяснить это обстоятельство?

– Я возвращаюсь из миссии на Сицилию, – сказал Готье. – Я отвозил послание от Его Величества императору Фридриху II. Вот моя верительная грамота.

Симон пробежал ее глазами, потом глянул на Пьетро.

– А этот парень? Ты должен поручиться за него. Я имею в виду, что он не еретик.

– Он сицилиец, придворный императора, его одолжил мне на время сам Фридрих.

– Верните ему его оружие, – приказал страже Симон. Потом обратился к Готье: – Вероятно, сир Готье, ты хочешь присоединиться к нам?

– С радостью, мой господин.

– Отлично. Я зачислю тебя и твоего оруженосца в отряд сира Гая, моего брата, который завтра возглавит атаку на Сент-Марсель. Но прежде вы будете иметь удовольствие присутствовать на допросе некоторых еретиков, захваченных в Кастре…

Пьетро покрылся бледностью под загаром. Готье заметил, как изменилось его лицо.

– Пожалуйста, господин, – сказал он. – Мы едем издалека и очень устали…

– Или очень симпатизируете еретикам, сир Готье, – что из двух? В армии нашего Господа мы не знаем усталости, а стоны предателей нашей веры звучат как музыка для наших ушей. Итак, сир Готье?

– Мы будем присутствовать при допросах, господин, – сказал Готье.

– Вот это говорит сын своего отца, – заметил Симон. – Пошли…

Допросы, к великому облегчению Пьетро, длились недолго, и пытки при них не применялись. Допрошены были более сотни пленников. Под конец Гай де Монфор использовал прием, который крестоносцы считали безотказным – он приказал пригнать стадо овец, которых предстояло зарезать, чтобы кормить армию, и вложить в руки подозреваемых еретиков ножи. Поскольку основной догмат их веры запрещал убийство живых существ, это испытание давало простую возможность отделить еретиков от истинно верующих.

Или людей храбрых от трусов, с горечью подумал Пьетро.

Восемьдесят пленников – большинство захваченных – отказались убивать блеющих овец. Для остальных двадцати пяти или около того оставалось еще одно испытание – исповедаться священнику и вкусить Тело Христово и вино. Совершив главное предательство своей веры, эти двадцать пять бывших еретиков согласились и на это – менее серьезное – испытание. А остальные восемьдесят подлежали смерти.

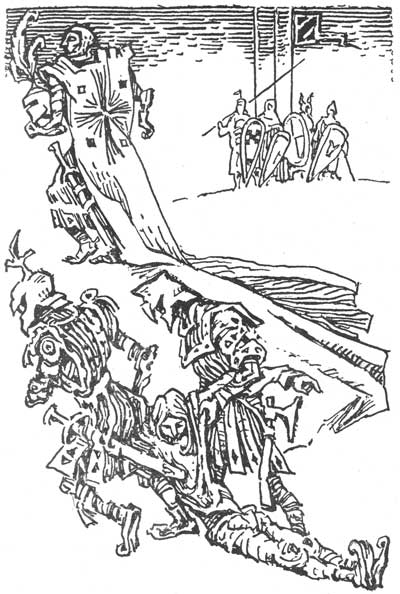

Пьетро увидел, как вперед вышли солдаты, неся на плечах вязанки хвороста. Другие вбивали в землю столбы – восемь рядов по десять столбов. Потом солдаты приволокли осужденных и привязали их к столбам железными цепями.

Пьетро неожиданно ощутил, что не может больше стоять. Интересно, сколько времени он сможет выдержать, не потеряв сознания? Потом ему пришло в голову, что его обморок почти наверняка будет истолкован Симоном как свидетельство симпатий к альбигойцам, и в результате он окажется привязанным рядом с ними, и первые струйки дыма обовьются вокруг его головы, а в ушах зазвучит потрескивание огня…

При всей своей суровости Симон де Монфор был не лишен остатков милосердия. Он встал и объявил осужденным, что, если они признают свои ошибки, их отвяжут, они понесут тяжелое наказание, а после вновь будут приняты в семью истинно верующих.

Пьетро переводил взгляд с одного лица на другое.

Никто из них не сказал ни слова.

Симон де Монфор кивнул.

Вперед вышли солдаты с факелами в руках.

Священник в полном облачении открыл требник и начал читать молитву.

И тогда одетый в черное еретик, один из посвященных, возвысил голос. Это был хороший голос, глубокий и спокойный.

– Братья, – сказал он, – именем милосердного Господа Бога, именем Иисуса, который никогда не убивал, который всегда спасал, я дарую вам соборование!

У ног осужденных показались язычки пламени.[27]Уорнер, там же, том II, с 67. Читатели, интересующиеся первым крестовым походом, обернувшимся против христиан, могут обратиться к трудам: Функ-Брентано “История Франции. Средине века”, с. 276, Уорнер, там же, и монументальному труду П. Беллперрона “Крестовый поход против Лангедока и альбигойцев в 1202–1249 годах”, представляющий особую ценность, поскольку он освещает деятельность Симона де Монфора и его брата Гая.

Поднялись столбы дыма, почти вертикальные в безветренном воздухе.

Они умирали достойно и почти не издавали криков.

Пьетро не упал в обморок. Он хотел, но не мог. Он обонял этот запах. Для него было бы благодеянием, если бы он лежал без сознания. Благословением. Но он сохранял ясный ум. Его просто рвало до тех пор, пока все у него внутри не стало сырым и пустым; он содрогался от чудовищных спазм. Готье взял его за руку и повел прочь.

И тут Симон де Монфор преградил им дорогу.

– Помни, ты отвечаешь за этого парня! – прорычал он.

Не отвечая ему, Готье протянул руку и распахнул ворот рубашки Пьетро. У того на шее висела тонкая цепочка, а на цепочке серебряный крестик. Его подарила ему Ио. Только поэтому он и носил его.

А катари отрицали всякое вещественное изображение, они умерли бы, но не повесили бы на себя крест.

– Вижу, – проворчал Симон. – И все-таки странно, что…

– Что тут странного, господин, – сказал Готье, – что деликатно воспитанный мальчик, непривычный к оружию, не обладает желудком солдата?

– Странно, что вы взяли себе в оруженосцы такого юного парня, сир Готье, – заметил Симон.

– Я спас ему жизнь и потом узнал, что он сирота и вообще один на свете. Когда меня посвящали в рыцари, я поклялся защищать таких, как он. Помимо того, во французском языке и в латыни, да и в любом языке, о котором я слышал, есть такое слово – милосердие. На каком языке вы говорите, господин Монфор?

Симон встретил взгляд Готье.

– На языке правосудия, – прогремел он, – которому часто мешает это милосердие, о котором вы говорите. Но, ладно. Просто не забывайте, что я буду следить за вами, сир Готье…

Он повернулся на каблуках и зашагал прочь.

На следующий день началась атака Сент-Марселя.

Еретики сражались, как демоны. После падения Безье они знали, какова цена отказа от сопротивления. В первый же день сражения Готье рассеял сомнения Монфоров навсегда.

У обоих Монфоров были стальные нервы. Зачастую братья оказывались в сотне ярдов впереди своих солдат, в самой гуще схватки. В тот первый день Готье увидел, что Гай полностью окружен и его теснят со всех сторон. Готье любил сражаться. В пылу битвы он мог забыть, что не видит, в чем виноваты эти еретики, что они ему почти нравятся. Он привстал на стременах и зычно крикнул:

– За Бога и Монтроза!

И бросился в атаку.

Его копье пролетело рядом с Гаем де Монфором и попало рыцарю-еретику в самый центр щита. Более легкая лошадь южной породы шарахнулась назад так, что сломала себе спину. Копье Готье разломалось у него в руке на множество кусков. Он выхватил меч, и сталь сверкнула под солнцем. Готье привстал в седле, отпустил поводья и, держа меч обеими руками, начал крушить малорослых лангедокцев, нанося удары направо и налево по их шлемам, и каждый удар бросал противников на взрыхленную копытами коней землю, и они оставались лежать там.

Однако при всей его мощи противников для него одного оказалось слишком много. И тут Пьетро понял, что Готье не может вырваться из этого кольца стали, что он может погибнуть, и неожиданно для себя обнаружил, что наклонился к шее своего коня и скачет не от битвы, а в ее гущу.

Безоружный, с не покрытой шлемом головой. У него в голове пело, закипая в крови, отдаваясь в топоте копыт, восторженно ликуя: “Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь!”

Его легкий конь ударил лангедокского боевого коня в бок, но этот удар толкнул южного рыцаря, и его копье промахнулось и не попало в спину Готье. Юный норманн получил время на то, чтобы обернуться и превратить ударом меча шлем провансальца в стальной лом на расколотом черепе. Пьетро покатился по земле, пытаясь укрыться от мелькающих конских копыт, и увидел, как Симон де Монфор мчится по полю, как Божий гром, и лангедокские рыцари расступаются перед ним, а эти трое – Гай, Готье и Симон – атакуют их. Они втроем бросились на двадцать с лишним рыцарей и порубил» шестерых из них, остальные в панике поскакали к городским воротам Сент-Марселя.

Теперь Готье скакал обратно, остальные за ним, он осадил своего коня, соскочил с седла и поднял Пьетро на руки.

– Отпустите меня, – прошептал Пьетро, – я в порядке…

Готье от всей души расцеловал его.

– Теперь мы квиты, Пьетро, – сказал он. – Потому что сегодня ты спас мне жизнь.

Гай и Симон спешились рядом с ними.

Симон протянул руку в стальной перчатке.

– Я не знаю, как вас благодарить, сир Готье, за жизнь моего брата, – сказал он, и голос его срывался от волнения. – Но вы должны знать, что мы навсегда ваши должники.

– Этого мало, Симон, – сказал Гай. – Мы должны еще кое-что сказать. Я требую, брат, чтобы ты здесь и сейчас извинился перед сиром Готье за то, что подвергал сомнению его честь и веру!

– Я без всякого принуждения приношу свои извинения, – отозвался Симон.

– У вас были основания для сомнений, – сказал Готье. – Пьетро, садись сзади меня. Мы найдем тебе нового коня. Этот, я боюсь, погиб.

Симон посмотрел на Пьетро и засмеялся.

– Парень достаточно быстро оправился от своей слабости, когда вы, сир Готье, оказались в опасности, – сказал он. – Клянусь кровью Господа! Никогда я не видел ничего подобного – броситься в атаку даже без ивовой палочки в руках. Мы должны проследить, чтобы он поупражнялся с оружием.