Онлайн чтение книги

История покойного Джонатана Уайлда великого

The Life and Death of Jonathan Wild, the Great

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

Замечание священнослужителя, которое следовало бы начертать золотыми буквами; образец безмерного неразумия Френдли; и страшное несчастье, постигшее нашего героя

Довольно было Хартфри пробыть в Ньюгете недолгое время, как частые его беседы со своими детьми, да и другие разговоры и поступки, выдававшие доброту его сердца, утвердили всех окружающих во мнении, что он один из самых глупых людей на земле. Сам ньюгетский священник, умнейший, достойнейший человек, объявил, что это – отпетый мерзавец, но никакой не хитрец.

Первую половину этого высказывания (насчет мерзавца) священнику внушило одно замечание Хартфри, которое тот сделал как-то в разговоре и которое мы, как верные сыны церкви, не собираемся оправдывать: он полагает, сказал узник, что праведный турок может получить спасение души[87]Это свидетельство о веротерпимости Хартфри важно в контексте тогдашних разногласий. Такое же убеждение высказывает пастор Адаме в споре с Барнабасом (см. с. 342).. На это достойный священник с подобающим рвением и негодованием ответил:

– Не знаю, что ждет праведного турка; но если вы придерживаетесь такого убеждения, то объявляю: вам не спастись. Нет, сэр, не будет спасения не то что праведному турку, – праведный пресвитерианец, анабаптист или квакер и те не уйдут от вечной гибели.

Но ни первое, ни второе свойство этой натуры, отмеченные священником, не побудили Френдли отступиться от своего бывшего хозяина. Он проводил с ним все свое время, кроме тех часов, когда отлучался по его же делу – ища свидетелей, которые могли бы дать показания в пользу узника на уже недалеком суде. Поистине, этот юноша был единственным утешением, остававшимся у несчастного, кроме чистой совести и надежды на счастье за гробом, – потому что радость, которую ощущал он, глядя на своих детей, была подобна тем заманчивым удовольствиям, какими иногда больной, услаждаясь, губит себя, так как они одновременно и облегчают и усугубляют болезнь.

Однажды, насмотревшись, как Хартфри в слезах обнимал свою старшую девочку и горевал о том, что ему, быть может, придется покинуть ее на сиротскую долю, Френдли ему сказал:

– Я давно дивлюсь, наблюдая, с какою силой духа вы принимаете ваши несчастья, с какою твердостью глядите в лицо смерти. Я заметил, что все ваши мучения возникают из мыслей о разлуке с детьми и боязни оставить их в бедственном положении; так вот, хоть я надеюсь, что все ваши страхи окажутся напрасными, все же, чтобы они вас меньше тревожили, поверьте мне: ничто не может причинить мне горя тяжелее, чем эта нежная, эта сердечная тревога хозяина, которому я так обязан за его доброту и которого искренне люблю; и равным образом ничто не может доставить мне больше радости, чем возможность облегчить и устранить эту тревогу. Поэтому, если мое обещание что-то значит для вас, не сомневайтесь: я употреблю все мое скромное состояние – а оно, вы знаете, не так уж ничтожно – на поддержку ваших детей. Я молю судьбу предотвратить от вас всякое бедствие, но если оно вас постигнет раньше, чем вы успеете обеспечить как следует этих крошек, то я сам стану для них отцом, и ни одной из них не коснется нужда, покуда я буду в силах избавлять их от нее. Я стану опекать вашу младшую дочку, а что до маленькой моей щебетуньи – вашей старшей, – то, поскольку до сих пор я не искал еще себе невесты, я прошу вас выдать ее за меня; и я никогда не отступлюсь от нее ради другой.

Хартфри кинулся к другу и обнял его в порыве благодарности. Он признался, что юноша снял с его сердца все тревоги, кроме одной, но ту он унесет с собой в могилу.

– О Френдли! – сказал он. – Эта тревога – скорбь моя о лучшей из женщин, которую я посмел осудить в своих мыслях, за что сейчас ненавижу себя. О Френдли! Ты знал ее доброту; но, конечно, только мне одному открылись все ее достоинства. Она была само совершенство и духом и телом, сочетала в себе все добродетели, какими наделило небо женский пол, – и каждой из них обладала в большей степени, чем всякая другая женщина. Могу ли я вынести утрату такой жены? Могу ли вынести мысль о тех испытаниях, каким ее подверг этот злодей, – испытаниях, из которых смерть, быть может, наименее страшное?

Френдли, воспользовавшись первой же передышкой, мягко перебил его и стал успокаивать также и на этот счет, преувеличивая значение каждого обстоятельства, дававшего хоть тень надежды на то, что Хартфри еще свидится с женой.

За это необычайное проявление дружбы молодой человек вскоре стяжал в Ньюгете славу такого же чудака и глупца, как его хозяин. Их глупость вошла в поговорку, и оба они стали посмешищем всего замка.

Наступил срок сессии. Совет присяжных в Хикс-холле ознакомился с обвинительным актом против Хартфри, и на второй день сессии узник предстал пред судом. Здесь, несмотря на все старания Френдли и честной старой служанки, выяснилось, что все обстоятельства подкрепляют свидетельство Файрблада, равно как и Уайлда, который очень искусно делал вид, будто лишь через силу дает показания против своего старого друга Хартфри, – и судьи признали подсудимого виновным. Итак, Уайлд преуспел в своем замысле; остальное, конечно, должно было теперь с неизбежностью свершиться само собой, так как Хартфри не пользовался влиянием среди великих, а привлекался он по статье, не оставлявшей нарушителю надежды на пощаду.

Гибель, навлеченная нашим героем на беднягу, являла собой столь удивительный пример успеха, какого достигают великие, что Фортуна, возможно, позавидовала своему баловню. И вот, зависть ли была тому причиной, или только всем известное непостоянство и нетвердость, так часто с осуждением отмечавшиеся в нраве этой дамы, которая нередко возносит людей на вершину величия лишь для того,

… ut lapsu graviore ruant [88]Чтобы они тяжелее разбились при падении (лат.). , —

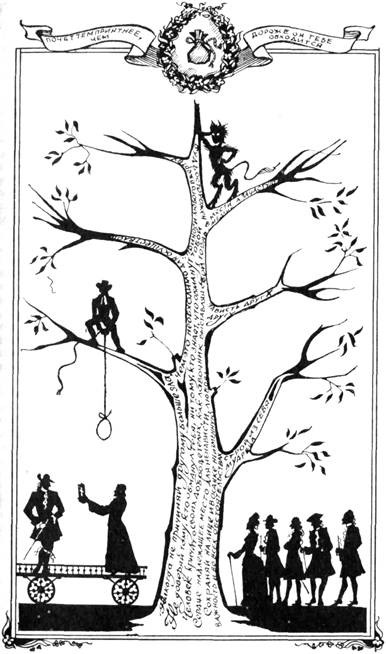

достоверно одно: богиня стала теперь замышлять зло против Уайлда, дошедшего, казалось, до того предела, какого достигали все герои и какой она решила не давать им никогда преступать. Словом, существует, по-видимому, известная мера злодейства и несправедливости, положенная для свершения каждому великому человеку, – а далее Фортуна видит от него не больше пользы, чем от шелковичного червя, с которого уже смотали пряжу, и покидает его. В тот же день мистер Блускин был обвинен нашим героем в грабеже; и эта кара, хоть он и сам навлек ее на себя и сам принудил Уайлда прибегнуть к ней, сильно возмутила молодца; и когда Уайлд с тем небрежением и безразличием, какое так неосторожно позволяют себе великие люди в отношении своих жертв, стоял с ним рядом, Блускин исподтишка выхватил нож и вонзил его в нашего героя с такой силой, что все присутствовавшие подумали, что он сделал свое дело. И впрямь, если бы Фортуна (не из любви к герою, а ради твердого решения достичь, как мы указывали, некоей намеченной цели) не позаботилась убрать из-под удара его кишки, он пал бы жертвой злобы своего врага, – не заслуженной им злобы, как объяснил он впоследствии: ведь если бы Блускин удовольствовался самим грабежом и отдал главарю добычу, он и по сей день, ни в чем не заподозренный, процветал бы в шайке. Но вышло так, что нож, миновав этот благородный орган (у некоторых благороднейший) – кишечник, только продырявил Уайлду брюхо и не причинил другого вреда, кроме обильного кровотечения, от которого герой ослабел на время, но быстро оправился.

Все же этот случай привел в конечном счете к самым дурным последствиям: так как лишь очень немногие люди (мы исключаем величайших в человечестве – абсолютных монархов) пытаются, подобно роковым сестрам, перерезывать нить человеческой жизни по одной лишь прихоти или забавы ради, обычно же это делается с целью приобрести какое-то благо в будущем или отмстить за зло в прошлом; и так как первое из этих побуждений лицам, занявшимся расследованием, показалось маловероятным, то они стали искать, не имело ли тут место второе. И вот, когда были раскрыты обширные замыслы Уайлда, кое-кому показалось, что, при всем их величии, они, как и проекты большинства таких людей, имели целью скорее славу самого великого человека, нежели вящую пользу для общества; а потому кое у кого из тех, кто почитал это своей прямой обязанностью, возникло намеренье остановить победное шествие нашего героя; в частности, один ученый судья, великий враг величия этого рода, добился введения в один из парламентских актов оговорки, представлявшей собою ловушку для Уайлда, в которую он вскоре и попался. По новому закону плут мог привлекаться к уголовной ответственности за свершение кражи чужими руками. Закон был так тонко рассчитан на сокрушение всякого величия на путях плутовства, что нашему герою поистине невозможно было от него уйти.

Глава II

Несколько слов о неблагодарности народной. Прибытие мистера Уайлда в замок и прочие происшествия, о каких не повествует ни одна другая историческая хроника

Располагай мы досугом, мы бы здесь уклонились в сторону и потолковали о той неблагодарности, которая, по замечанию многих авторов, возникает у народа во всех странах свободного правления по отношению к великим людям; когда они в заботе о народном благе стремились поднять свое собственное величие, в котором так глубоко заинтересовано все общество (как все французское королевство видит свою славу в величии своего монарха), их нередко приносил в жертву тот самый народ, во славу которого так прилежно трудились его великие люди; и делал он это из глупого рвения к смешному, призрачному предмету, который называют свободой и который, по общему наблюдению, ненавистен великим людям.

Прошло совсем немного времени с обнародования нового закона, когда мистер Уайлд, получив от некоторых добросовестных членов шайки кое-какие ценные вещи, переправил их законному владельцу за вознаграждение, чуть ниже их первичной стоимости; неблагодарный владелец возбудил против него дело. Уайлд был захвачен врасплох в собственном доме и, уступив численному превосходству противника, вскоре предстал пред мировым судьей и был им отправлен в замок, который мы не хотим слишком часто называть в нашей хронике, хотя это место вполне приличествует величию и в ту пору там случилось собраться большому числу великих людей.

Правитель замка, или, как более почетно называет его закон, – смотритель, был старый друг-приятель мистера Уайлда. Так что наш герой был очень доволен местом своего заключения, где он рассчитывал не только встретить добрый прием и найти превосходные условия, но даже получить свободу при содействии друга, если почтет нужным пожелать ее. Но – увы! – он обманулся: старый друг не Хотел его больше знать и отказался от свидания с ним, а заместитель правителя настоял на таких тяжелых кандалах и на такой неумеренной плате за помещение, как будто к нему под стражу попал благородный джентльмен, обвиняемый в убийстве или в другом каком-нибудь утонченном преступлении.

Как это ни горестно, надо признать печальную истину, что великим людям нельзя вполне полагаться на дружбу, – наблюдение, которое часто делалось теми, кто живал при дворе, в Ньюгете или в другом обособленном месте, отведенном для таких особ.

На второй день заключения Уайлда, к его удивлению, навестила жена; и – что его вдвойне поразило – лицо ее вовсе не говорило о желании оскорбить его – единственное побуждение, каким он мог бы объяснить ее приход; нет, он увидел, что по ее прелестным щекам струятся слезы. Он ее обнял с пылкой нежностью и объявил, что не может жаловаться на заключение, раз оно показало ему, каким счастьем владеет он, имея супругу, чья верность ему в этом случае несомненно вызовет зависть к нему у большинства мужей даже в Ньюгете. Потом он ей сказал, чтоб она осушила слезы и утешилась, потому что его дела могут сложиться лучше, чем она ожидает.

– Нет, нет, – ответила Петиция, – тебя, я уверена, признают виновным. Смерть. Я же знала, к чему это всегда приводит. Я говорила тебе, что долго заниматься таким ремеслом невозможно, но ты не слушал советов – и вот вам последствия: теперь ты каешься, да поздно. У меня только то утешение и останется, когда тебя вздернут[89]Жаргонное слово, означающее «повесят». (Примеч. автора.) , что я давала тебе добрые советы. Действовал бы ты всегда сам за себя, как я настаивала, ты, может быть, грабил бы и грабил преспокойно до конца своих дней. Но ты же умнее всех на свете – то есть ленивей, и вот до чего довела тебя лень – до крючка [90]Виселицы. (Примеч. автора.) , потому что теперь тебя засудят, уж это непременно! И будет справедливо – так тебе и надо за твое упрямство; меня одну и можно будет тогда пожалеть, бедную женщину, опозоренную по твоей вине! Я так и слышу, как все вокруг кричат: «Вот она идет, у которой мужа повесили!»

Летиция на этом слове разразилась слезами. Тут Уайлд, не сдержавшись, отругал ее за излишнюю заботу о нем и попросил больше его не беспокоить. Она ответила с сердцем:

– О тебе?! Да, по мне, провались ты ко всем чертям! Ну нет, голубчик, если бы этот старый олух судья не послал меня сюда, тебе пришлось бы, думаю, изрядно подождать, покуда я пришла бы тебя проведать; меня же, черт бы их всех побрал, засадили за ширмачество[91]Карманные кражи. (Примеч. автора.) , и нас теперь вздернут вместе. Честное слово, мой любезный, я сама чуть не с радостью пойду на виселицу, такое для меня удовольствие будет увидеть, как вздернут тебя.

– Признаюсь, дорогая, – ответил Уайлд, – я сам давно желаю тебе того же, но я вовсе не хочу составлять тебе компанию и еще надеюсь увидеть, как вы, сударыня, пойдете на виселицу без меня; уж во всяком случае, я не откажу себе в удовольствии избавиться от вас сейчас.

Сказав это, он обхватил ее за талию своей сильной рукой и вышвырнул вон из комнаты; она, однако, успела оставить кровавую памятку на его щеке. Так наша любящая чета рассталась.

Едва Уайлд справился с неприятным чувством, которое в нем возбудил этот нежданный визит, вызванный излишней преданностью жены, как явился верный Ахат. Появление юноши сразу, точно сердечное лекарство, подняло дух нашего героя. Он принял его с раскрытыми объятиями, выразил свое полное удовлетворение его преданностью, столь необычной в наши времена, и наговорил по этому поводу много вещей, которые мы позабыли; помним только, что все они сводились к восхвалению Файрблада, который из скромности остановил наконец этот поток славословия, заявив, что он только исполняет свой долг и что он презирал бы себя, если бы способен был покинуть друга в беде; затем, после долгих заверений, что пришел в ту же минуту, как услышал о его несчастье, он спросил, не может ли чем-нибудь ему услужить. Наш герой ответил, что раз уж его друг оказал ему такую любезность и задал этот вопрос, то он, Уайлд, должен сказать, что будет весьма признателен, если Файрблад одолжит ему несколько гиней, потому что сам он в настоящее время сидит на мели. Файрблад ответил, что, к большому своему сожалению, сейчас он никак не может этого сделать, и добавил, крепко побожившись, что у него в карманах нет ни единой монетки, что было сущей правдой: у него был только кредитный билет, который он в тот вечер вытянул из кармана у одного джентльмена в коридоре игорного дома. Потом он спросил Уайлда о его жене, ради каковой, по правде говоря, он и пришел сюда, так как ее арест был тем самым несчастьем, о котором он только что услышал; о несчастье же с самим мистером Уайлдом он знал с первой минуты его ареста, но не собирался докучать герою своим присутствием. Услыхав от друга о том, как она его только что навестила, гость укорил Уайлда за грубое обращение с такою милой женщиной и затем, распрощавшись так скоро, как ему позволяла вежливость джентльмена, поспешил с утешениями к своей даме, которая приняла его очень любезно.

Глава III

Любопытные анекдоты из истории Ньюгета

В замке одновременно с мистером Уайлдом проживал некий Роджер Джонсон[92]Это реальное лицо, подручный Уайлда. Их совместное пребывание в Ньюгете документально не подтверждается., доподлинно великий человек, который долгое время стоял во главе всех плутов в Ньюгете и взимал с них дань. Он вникал в план их защиты, нанимал и обучал для них свидетелей и сделался – по меньшей мере в их представлении – так для них необходим, что, казалось, все судьбы Ньюгета всецело зависели от него.

Пробыв, недолгое время в заключении, Уайлд повел борьбу против этого человека. Он изобразил его плутам как проходимца, который под благовидным предлогом оказания им помощи подкапывается в действительности под вольности Ньюгета. Сперва он как бы ненароком ронял кое-какие намеки и пускал ложные слухи, а потом, создав против Роджера группу, собрал однажды всех заключенных и преподнес им следующий образец красочного слога:

– Друзья и сограждане! Я обращаюсь к вам сегодня по делу столь великой важности, что, когда я думаю о своих собственных малых способностях, я трепещу за вашу безопасность, страшась поставить ее под удар вследствие слабых сил того, кто решился обрисовать вам нависшую над вами угрозу. Джентльмены, на карту поставлена вольность Ньюгета! Ваши привилегии издавна подрывались, а ныне открыто захвачены одним человеком, – человеком, который взял на себя ведение всех ваших дел и под этим флагом облагает вас такими контрибуциями, какими ему вздумается. А идут ли эти суммы на те цели, для которых взимаются? Те обвинительные приговоры, которые так часто выносит вам Старый Бейли, и злостное лихоимство судей слишком убедительно и прискорбно доказывают противное. Разве тех свидетелей, каких он добывал для заключенного, тот не достал бы и сам? Достал бы, а порой и лучше бы обучил их! Сколько погибло благородных юношей, когда довольно было б одного свидетеля alibi, чтобы их спасти! Неужели же мне молчать? И неужели не обретут языка ваши собственные обиды? Не закричат против него во всеуслышанье те, чье дыханье прервалось на крючке по его небрежению? А непомерность его грабежей явствует не только из страшных ее последствий для плутов, пылает ярким огнем не только в бедствиях, навлеченных ею на них, – она откровенно бьет в глаза приятнейшими благами, доставленными ему самому, богатыми дарами, приобретенными благодаря ей; обратите ваши взоры на этот шелковый халат, на мантию позора, которую он, к великому своему бесчестию, носит публично, – этот халат, который я без колебания назову саваном вольностей Ньюгета-Найдется ли среди вас хоть один плут, столь мало дорожащий интересами и честью Ньюгета, что может, не сгорая от стыда, взирать на этот трофей, купленный кровью стольких плутов! Но это еще не все. Его расшитый шелками жилет и бархатная шляпа, купленные тою же ценой, – знаки того же бесчестия. Иные помыслят, что он удачно променял на этот пышный убор те лохмотья, которые прикрывали его наготу, когда его впервые сюда привели, – но в моих глазах никакая мена не может быть выгодна там, где ставится условием позор. Следовательно, если Ньюгет…

Здесь единственный список этой речи, какой удалось нам достать, внезапно обрывается; однако из достоверных источников мы можем сообщить читателю, что Уайлд заключил речь, предложив плутам передать свои дела в другие руки. После чего один из его группы, как было условлено заранее, в длиннейшей речи посоветовал им остановить выбор на самом Уайлде.

Ньюгет по этому случаю разделился на две партии, причем плуты каждой стороны выставляли своего главаря, или своего великого человека, единственным лицом, способным надежно и успешно вести дела Ньюгета. Интересы плутов двух этих партий были поистине непримиримы: если сторонники Джонсона, захватившего в свои руки ограбление обитателей Ньюгета, допускались своим вождем к участию в доходах, то приверженцы Уайлда, выдвигая его, имели те же виды на дележ известной части добычи. А потому не удивительно, что каждая из сторон проявляла столько пыла. Более примечательно, что и должники-неплательщики, нисколько не заинтересованные в споре, сами обреченные на ограбление обеими партиями, с равным рвением ввязались в спор, встав одни на сторону Уайлда, другие – на сторону Джонсона. Так что весь Ньюгет огласился криками: «Да здравствует Уайлд!» и «Да здравствует Джонсон!» И бедные должники так же громко, как сами воры, вторили тем о вольностях Ньюгета, хотя «вольности» на особом языке означают «грабеж». Словом, между ними пошли такие ссоры, такая вражда, что они больше походили на граждан двух государств, давно воюющих между собой, чем на обитателей одного и того же замка.

Партия Уайлда в конце концов взяла верх, и наш герой перехватил место и власть Джонсона и сорвал с него пышные его одежды. Но когда предложено было продать их и поделить деньги между всеми, он стал увиливать, говоря, что сейчас не время, что надо выждать более удобного случая, что вещи нуждаются в чистке и всякое такое, а через два дня, на удивление многим, появился в них сам, причем сослался в оправдание только на то, что ему они более впору, чем Джонсону, и сидят на нем куда изящней.

Такое поведение глубоко взволновало должников, в особенности тех из них, чьими стараньями он выдвинулся. Они сильно роптали и выражали крайнее свое возмущение поступком Уайлда. И вот в один прекрасный день некий степенный человек, пользовавшийся среди узников большим уважением, обратился к ним с такою речью:

– Ни над кем, конечно, не посмеются так заслуженно, как над тем, кто сам выведет овечку на волчью тропу, а потом станет плакать, что волк ее сожрал. Что в овчарне волк, то в обществе великий человек. Но когда волк завладел овчарней, не много будет проку для стада простаков, если они прогонят одного волка и впустят вместо него другого! Столько же толку и нам опрокидывать одного плута на пользу другому. А для какой иной выгоды вы боролись? Разве вы не знали, что Уайлд и его приспешники такие же плуты, как и Джонсон со своей компанией? В чем же еще могла быть суть их спора, как не в том, что стало теперь столь явным для вас? Может быть, иные скажут: «Так неужели наш долг покорно подчиниться тем плутам, которые грабят нас сейчас, из страха перед теми, которые придут им на смену?» Конечно нет! Но лучше, отвечу я, покончить с грабежом, чем сменить грабителя. А как иначе мы можем этого достичь, если не изменив в корне весь уклад нашей жизни? Каждый плут – раб. Плутовские страсти, поработившие его, отдают плута во власть чужой тирании. Итак, сохранить в неприкосновенности вольности Ньюгета – значит изменить его уклад. Давайте мы, то есть те, кто попал сюда только за долги, начисто отделимся от плутов, не будем с ними ни пить, ни общаться. Отделимся вместе с тем и от всего, что пришло к нам от плутов. Вместо того чтобы с радостью вырывать что можно друг у друга, давайте станем довольствоваться своею честной долей из даяний общественной благотворительности и тем, что доставит нам собственный труд. Отделившись от плутов и плутовства, станем поддерживать более тесные связи друг с другом. Будем смотреть на себя как на членов единой общины, в которой каждый должен ради общего блага жертвовать своими личными видами, не будем поступаться интересами всех ради любого какого-нибудь маленького удовольствия или выгоды, какие могут представиться нам. Где нет такой высокой честности, там невозможна вольность, а ту общину, где она имеется, ни один плут, даже самый бесстыдный и наглый, не дерзнет поработить. А если и дерзнет, такое посягательство приведет лишь к одному – к его собственной гибели. Но когда один гонится за почетом, другой за выгодой, а третий ищет безопасности; когда один хочет совершить мошенничество (здесь оно зовется плутовством), а другой укрыть то, что добыл мошенничеством, – тогда, естественно, все вынуждены прибегать к милости и покровительству тех, кто властен дать им то, к чему они стремятся, и оградить от того, что их страшит; и им, естественно, выгодно усиливать власть своих покровителей. Итак, джентльмены, если мы больше не будем плутами, то не станет у нас больше этих страхов и этих стремлений. Что же остается нам теперь, как не принять честное решение отступиться от собственного нашего плутовства, или, попросту говоря, от нашего мошенничества, и сохранить нашу вольность? Неужели мы предпочтем другое – отступиться от вольности ради сохранения плутовства!

Речь эта была принята восторженно; тем не менее Уайлд по-прежнему взимал с узников дань, обращал собранные им средства на собственные нужды и разгуливал в наряде, сорванном с Джонсона. Откровенно говоря, он носил этот наряд больше из молодечества, нежели приятности или пользы ради. Халат, правда, снаружи отливал мишурным блеском, но не грел нисколько и не доставлял своим роскошным видом большого почета, так как всем было ведомо, что по сути дела он не принадлежал Уайлду; жилет был ему не впору – непомерно велик, а шляпа так тяжела, что от нее болела голова. Таким образом, эта одежда, навлекая на него, быть может, больше зависти, ненависти и хулы, чем все его хитрые обманы и более существенные преимущества (не потому ли, что она делала более зримой для людей их собственную нищету?), доставляла тому, кто ее носил, очень мало пользы или почета; она даже почти не тешила его тщеславия, когда оно остывало настолько, что позволяло спокойно подумать. И если перейти на язык людей, ценящих счастье человеческое и не помышляющих о том величии, которое мы так усердно старались обрисовать в нашей хронике, – весьма вероятно, что Уайлд ни разу не получил (то есть грабительски не отобрал у заключенных) ни единого шиллинга, за который ему не пришлось бы слишком дорого заплатить самому.

Глава IV

Томасу Хартфри вынесен смертный приговор, по случаю чего Уайлд выказывает некоторую слабость человеческую

В Ньюгет поступил так называемый «смертный приказ» – приказ о казни нескольких узников, в том числе и Хартфри. И здесь, поскольку мы взялись обрисовать скорее естественные, чем совершенные образы, и писать историческую правду, а не романическую блажь, читатель должен извинить нас, когда мы расскажем о слабости Уайлда, которой сами стыдимся; мы охотно скрыли бы ее, будь это совместимо с той строгой верностью истине и беспристрастию, каковую мы обещали соблюдать в жизнеописании этого великого человека. Знай же, читатель, приказ не вызвал в Хартфри, которому предстояло подвергнуться позорной казни, и половины тех страданий, какие причинил он Уайлду, виновнику события. Накануне наш герой был несколько смущен при виде того, как детей уводят в слезах от отца. При этом зрелище кое-какие мелкие обиды, причиненные им их отцу, всплыли в его памяти, как ни старался он предать их забвению; а когда один из тюремщиков (мне бы следовало сказать «офицеров замка»), перечисляя злодеев, которым предстояло через несколько дней пойти на казнь, назвал имя Хартфри, кровь отхлынула от лица Уайлда и холодным тихим током тяжело прилила к сердцу, у которого едва достало силы погнать ее вновь по жилам. Словом, тело его так откровенно показало его духовную муку, что, убегая от нескромных наблюдателей, Уайлд удалился в свою камеру, где угрюмо предался столь горьким терзаниям, что даже сам обиженный им Хартфри пожалел бы его, когда бы мысль о том, что претерпела его жена, не закрыла состраданию доступ в его сердце.

Когда его дух был вконец истомлен и сломлен теми ужасами, какими его донимала близость роковой развязки для бедняги, на которого он неправедно навлек приговор, сон посулил герою облегчение, но – увы! – обещание было обманчивым. Этот верный друг усталого тела часто становится суровым врагом угнетенного духа. Таковым, по крайней мере, оказался он для Уайлда, добавив к ужасам действительности ужасы видений и истерзав его воображение призраками, слишком страшными, чтоб их описывать. Пробудившись наконец от этого сна и приведя свои мысли в ясность, герой наш воскликнул:

– Я еще могу предотвратить эту казнь. Еще не поздно все открыть.

Он замолк; но величие, мгновенно явившись ему на помощь, оборвало низменную мысль, едва она возникла в уме героя. И тогда он холодно рассудил про себя так:

«Неужели я, как дитя, или женщина, или кто-либо из тех людишек, которых я всегда презирал, поддамся страху перед сновидениями и призраками и замараю ту честь, что я в таких трудах приобрел и с такою славою оберегал? Неужели, чтобы спасти ничтожную жизнь какого-то глупца, я наложу на свое доброе имя пятно, которое не смыть и кровью миллионов? С тем, что небольшая часть человечества, кучка простаков, стала бы меня называть мошенником, я еще, пожалуй, примирился бы, – но стать навеки презренным в глазах плутов, ничтожной тварью, которой недостало духа довести до конца свое предприятие, – этого нельзя перенести! Что значит жизнь единичного человека? Разве целые армии, целые народы не приносились в жертву ради чести одного великого человека? Да что там! Уж не говоря о величии первого класса, о всемирных завоевателях, – как часто гибло множество людей при раскрытии мнимых заговоров только ради того, чтобы могли рассеять скуку или, может быть, поупражнять свою изобретательность представители величия второго разряда – министерского! Что такого я сделал? Я только разорил одну семью да отправил на виселицу одного заурядного человека. Мне скорее следовало бы заплакать вместе с Александром[93]Согласно легенде, Александр заплакал при мысли, что с его победами остается все меньше земель для завоевания., что не погубил я большего числа людей, чем раскаяться в том немногом, что сделано мною».

Итак, он в конце концов доблестно решил предоставить Хартфри его судьбе, хоть и нелегко поверить, каких усилий стоило ему окончательно преодолеть внутреннее сопротивление и изгнать из своей души последнюю тень человеколюбия, слабые вспышки которого были одною из тех слабостей, о которых мы посетовали, приступая к этой хронике.

Но в оправдание нашего героя позволим себе заметить, что природа редко бывает так добра, как те писатели, которые рисуют образы абсолютного совершенства. Редко она создает человека таким безупречным в величии или в ничтожестве, что ни искры человечности не проблеснет у великого и ни искры того, что чернь называет злом, не вспыхнет в ничтожном. Совсем же угасить в себе эти искры стоит обоим и труда и боли, потому что, боюсь, никогда ни один человек не был сотворен свободным от порока, – разве что какой-нибудь святоша, которому прикормленный им льстец из благодарности считает нужным возносить хвалы.

Глава V

О разных вещах

Настал тот день, когда бедный Хартфри должен был умереть бесславной смертью. Френдли еще раз убедительно заверил его, что исполнит свое обещание и станет отцом для одной из его дочерей и мужем для другой. Это дало осужденному несказанное утешение, и накануне вечером он распростился навеки с сиротами так трогательно, что умилил до слез одного из тюремщиков, и с таким присутствием духа, какое похвалил бы стоик. Когда ему сказали, что карета, заказанная для него Френдли, подана и что остальные узники уже пошли, он с чувством обнял своего верного друга и попросил его расстаться с ним здесь; но тот хотел сопровождать несчастного до конца, и Хартфри был вынужден согласиться. И вот Хартфри шел уже к карете, когда выяснилось, что еще не все трудности позади: явился друг, прощание с которым должно было стать и тяжелей и трогательней всего, через что он уже прошел. Этим другом, читатель, был не кто иной, как сама миссис Хартфри, которая примчалась как безумная, с диким, застывшим взором и, кинувшись в объятия мужа, ни полслова не вымолвив, сникла в них в обмороке. От такой неожиданности да еще в такой час Хартфри и сам едва не лишился сознания. В самом деле, нашему добросердечному читателю впору бы тут пожелать злополучной этой чете найти уж лучше смерть в объятиях друг у друга и с нею Конец своим страданиям, чем пережить те горькие минуты, какие им уготовил жребий и скорбь которых точно камнем придавила Несчастную жену, когда она вскоре пришла в себя после недолгого Ухода в небытие. Овладев наконец голосом, она разразилась такими жалобами:

– О мой муж! В каком положении я нахожу вас после Нашей злой разлуки? Чьих рук это дело? Жестокое небо! За что? Я знаю, вы не могли заслужить кары. Да скажите же мне, кто может еще говорить, скажите, пока я опять не лишилась сознания и способна понимать, в чем дело?

При этих словах многие рассмеялись, а один ответил:

– В чем дело? В пустяке! Джентльмен будет не первым и не последним. Самое скверное в этой истории, что, если мы проторчим здесь все утро, я останусь без обеда.

Хартфри, помолчав и придя в себя, воскликнул:

– Я стойко все перенесу!

Затем, обратившись к начальнику стражи, попросил, не позволит ли он ему провести несколько минут наедине с женой, с которой он видится впервые с той поры, как его постигло несчастье.

Великий человек ответил, что он ему сочувствует и готов ради него нарушить долг, но заключенный, как настоящий джентльмен, должен бы как будто понимать, что за такую любезность кое-что причитается. При этом намеке Френдли, сам чуть живой, достал из кармана пять гиней, которые великий человек принял и сказал, что будет великодушен и даст заключенному десять минут. Один из присутствующих заметил, что многие джентльмены десять минут с женщиной покупали куда дороже, и сделано было немало других веселых замечаний, которые здесь нет нужды приводить. Хартфри позволили удалиться с женой в отдельную комнату, причем начальник сказал ему в дверях, чтоб он не мешкал, а не то все благородное общество придет к дереву раньше него, и он, конечно, как джентльмен и воспитанный человек, не заставит их ждать.

И вот несчастная чета удалилась на несколько минут, которые начальник за порогом точно отсчитывал по часам; а Хартфри собрал всю свою решимость, чтобы распроститься с тою, которой был так пламенно предан душой, уговорить ее стойко нести свою утрату ради их бедных детей и утешить ее, рассказав про обещание Френдли; но все это осталось лишь бесплодным намереньем. Миссис Хартфри не выдержала удара: она снова упала в обморок и настолько утратила все признаки жизни, что Хартфри стал громко звать на помощь. Френдли первый ворвался в комнату, а следом за ним и многие другие; и примечательно, что те самые люди, которые только что бесчувственно смотрели на трогательную сцену расставанья любящих супругов, были теперь глубоко потрясены бледностью женщины и носились в тревоге и смятении вверх и вниз по лестницам за водой, за каплями и так далее. Десять минут истекли, о чем начальник тут же объявил, и, видя, что никто не предлагает возобновить договор (у Френдли, как назло, в карманах ничего больше не было), стал наседать все наглее и, наконец, попрекнул Хартфри, что стыдно-де ему, коли он не может вести себя как мужчина. Хартфри извинился и сказал, что не заставит его больше ждать, потом с глубоким вздохом воскликнул:

– Мой ангел! – и, в страстном порыве обняв жену, припал к ее бледным губам с таким жаром, с каким никогда не целовал жених невесту в зардевшуюся щеку. Затем он сказал: – Да благословит тебя всемогущий! И если будет на то его воля, он вернет тебя к жизни; если нет – заклинаю его, чтобы он дал нам встретиться снова в лучшем мире!

Он уже готов был оторваться от нее, но, увидев, что она приходит в чувство, не удержался и снова обнял ее и припал к ее губам, к которым теперь так быстро возвращались жизнь и тепло, что он попросил еще десять минут срока, чтобы сказать ей то, чего она из-за обморока не могла услышать. Достойный начальник, быть может тронутый немного этой нежной сценой, отвел Френдли в сторонку и спросил, что он ему даст, если он позволит его другу задержаться на полчаса?

Все что угодно, сказал Френдли: у него нет при себе ничего, но после обеда он заплатит непременно.

– Хорошо, я буду скромен, – сказал начальник. – Двадцать гиней.

Френдли ответил:

– По рукам.

Заручившись твердым обещанием, начальник провозгласил:

– Ну, так я не возражаю, чтоб они остались вдвоем на целый час! Потому что зачем утаивать добрую весть? Джентльмену отменили казнь…

(Начальнику только что шепнули на ухо эту новость.) Слишком дерзко было бы предлагать здесь описание радости, доставленной этою вестью обоим друзьям, а также миссис Хартфри, которая уже совсем очнулась. Врачу, оказавшемуся тут по счастью, пришлось отворить им всем кровь. После чего начальник, получив подтверждение, что обещание насчет денег остается в силе, пожелал Хартфри счастья и, дружески пожав ему руку, приказал всей честной компании очистить помещение; и друзья остались втроем.

Глава VI,

в которой дается объяснение предыдущему счастливому событию

Но тут, хоть я и убежден, что мой добрый читатель тоже почти что нуждается в помощи врача и что во всей нашей повести нет страницы, которая могла бы доставить ему больше радости, я, чтобы наша отмена казни не показалась похожей на помилование в «Опере нищего»[94]«Нелогичный» финал Актер мотивирует так: «…у оперы должен быть счастливый конец» (явл. 16)., все-таки попробую показать ему, что этот случай, Несомненно доподлинный, был по меньшей мере столь же естественным, сколько и счастливым. Ибо, уверяем, мы бы скорее позволили повесить половину рода человеческого, нежели спасли бы хоть одного человека вопреки строгим правилам вероятности и писательского мастерства.

Итак, да будет известно, что великий Файрблад (обстоятельство, думается мне, вполне правдоподобное) за несколько дней перед тем был схвачен на месте преступления при свершении грабежа и приведен к тому самому мировому судье, который на основании свидетельства оного Файрблада отправил Хартфри в тюрьму. Этот служитель правосудия, с истинным достоинством носивший свое почетное звание, благородно сознавал, какая ложится на него ответственность, если доверено ему выносить решения, от которых зависят жизнь, свобода, благосостояние его сограждан. Поэтому он всегда крайне тщательно и осторожно взвешивал каждое мелкое обстоятельство. И вот, поскольку и раньше, когда судья разбирал дело Хартфри, прекрасные отзывы, данные о подсудимом Френдли и служанкой, вызвали у него немало колебаний; и поскольку его сильно смущало, что из двух свидетелей, по чьим показаниям Хартфри был сперва лишен свободы, а потом приговорен к повешенью, один сам теперь попал в Ньюгет за уголовное дело, а другой предстал пред ним сейчас по обвинению в грабеже, – он почел нужным выпытать на этот раз у Файрблада всю подноготную.

Юный Ахат был захвачен, как мы сказали, на месте преступления, так что он видел – отпираться бесполезно. Поэтому он честно сознался во всем, что, как он понимал, было бы все равно доказано, и обратился с просьбой, чтобы его допустили – в награду за разоблачения – выступить свидетелем против своих сообщников. Это давало судье счастливую возможность очистить свою совесть в отношении Хартфри. Он сказал Файрбладу, что испрашиваемая милость будет ему дарована на том условии, если он откроет всю правду о показаниях, которые он дал недавно против одного банкрота и которые, в связи с некоторыми обстоятельствами, взяты сейчас под сомнение; истина, сказал судья, непременно будет так или иначе открыта, – и косвенно намекнул (вполне извинительный обман), что и Уайлд со своей стороны предложил кое-что раскрыть. При упоминании имени Уайлда Файрблад сразу встревожился, так как нисколько не сомневался в готовности великого человека отправить на виселицу кого угодно из своей шайки, если этого потребует его личный интерес. Поэтому он ни секунды не колебался и, заручившись обещанием судьи, что будет допущен в свидетели, раскрыл весь обман и объявил, что на лжесвидетельство его подбил Уайлд.

Судья, так счастливо и своевременно раскрыв эту картину подлости, alias[95]Иначе говоря (лат.) величия, не стал терять ни минуты и приложил все старания, чтобы дело приговоренного было доложено королю, и тот немедленно подписал милосердный документ об отмене казни, который так осчастливил всех, кого это касалось, и появление которого, надеемся мы, теперь, к удовлетворению читателя, вполне разъяснено.

Получив для Хартфри отмену смертной казни, добрый судья почел своим долгом навестить узника в тюрьме и вникнуть по возможности в суть его дела, чтобы, в случае если тот окажется так неповинен, как ему представлялось теперь, пустить в ход все мыслимые средства и добиться для него полного помилования и освобождения.

Итак, на другой день после того, когда происходила описанная выше низменная сцена, он пошел в Ньюгет, где застал всех троих – Хартфри, его жену и Френдли. Судья сообщил заключенному о признаниях Файрблада и о мерах, принятых им самим в связи с ними. Читателю нетрудно вообразить, какими внешними изъявлениями признательности и какой глубокой благодарностью душевной наградили все трое судью; но эта награда была для него несущественна, по сравнению с тем тайным удовлетворением, какое ему доставляло сознание, что он сохранил жизнь невиновному, как это очень скоро стало ему ясно.

Когда он вошел в камеру, миссис Хартфри с жаром говорила о чем-то; поэтому, поняв, что перебил ее, судья попросил даму продолжать и выразил готовность выйти самому, если его присутствие ее стесняет. Но Хартфри этого не допустил; он сказал, что его жена рассказывает свои приключения, которые, может быть, покажутся ему занятными; а ей будет только желательно, чтобы их послушал и судья, так как они, возможно, объяснят, на чем был построен навет, навлекший на ее мужа столько бедствий.

Судья с радостью согласился, и миссис Хартфри, по просьбе мужа, повела свой рассказ с момента возобновления знакомства его с Уайлдом. Но, хотя такой повтор был необходим для осведомления доброго служителя правосудия, читателям он был бы бесполезен и, пожалуй, скучен; мы поэтому перескажем только ту часть ее рассказа, которая явится новой для них, и начнем с приключений, происшедших после того, как капитан французского капера ссадил Уайлда в лодку и пустил ее плыть по воле волн.

Глава VII

Миссис Хартфри рассказывает свои приключения

Миссис Хартфри продолжала так:

– Расправа французского капитана с негодяем (с нашим героем) показала мне, что я попала в руки человеку чести и справедливости; к тому же поистине невозможно учтивей и почтительней обращаться с дамой, чем обращались со мною; но если такое обхождение не смягчало моего горя, причиняемого мыслями о том, в каком бедственном положении предатель вынудил меня оставить всех, кто мне дорог, то еще того меньше могло оно служить мне утешением, когда вскоре я открыла, что им я обязана главным образом страсти, грозившей мне большими неприятностями, так как быстро обнаружилось, что она сильна и что я в полной власти человека, одержимого ею. Однако нужно отдать справедливость французу и сказать, что в своих страхах и подозрениях я заходила дальше, чем имела на то основания, как стало мне ясно потом: он в самом деле не замедлил открыться мне в своих чувствах и, домогаясь их вознаграждения, применял все те галантные приемы, какие часто встречают у женщины успех, но по крайней мере не прибегал к силе. Он даже ни разу не намекнул, что я всецело в его власти, о чем и так мне было слишком хорошо известно и из чего возникали самые страшные мои опасения. Я отлично знала, что если есть грубые натуры, для которых жестокость придает наслаждению особенную остроту и пряность, то есть и другие – более благородные, для которых усладительней мягкими способами заставлять нас покориться их желаниям; но что часто и они отдаются необузданной страсти и, потеряв надежду добиться своего убеждением, в конце концов прибегают к насилию. К счастью, я оказалась пленницей человека не столь дурного. Капитан принадлежал к числу тех, кем порок овладел лишь в ограниченной мере, и, слишком легко уступая соблазну греха, он был все же застрахован от искушений подлости.

Два дня мы еле подвигались, захваченные штилем, когда вдруг, уже в виду Дюнкерка, при поднявшемся шторме мы увидели судно, шедшее к нам на всех парусах. Капитан капера располагал такими силами, что опасным ему мог быть только военный корабль, а его моряки отчетливо видели, что это судно не было военным. Поэтому он выкинул флаг и, насколько было можно, свернул паруса, чтобы лечь в дрейф и ждать встречи с этим судном, надеясь получить его в «приз»… (Тут, подметив улыбку мужа, миссис Хартфри остановилась и спросила, чему он улыбается. Его удивляет, сказал он, как ловко она обращается с морскими терминами. Она рассмеялась и ответила, что ему это покажется не таким удивительным, когда он узнает, как долго пробыла она на море, и стала рассказывать дальше.) То судно теперь поравнялось с нами, и нас с него окликнули, так как увидели, что наш корабль принадлежит их соотечественникам. Они нас попросили не заходить в Дюнкерк, а пойти вместе с ними на преследование большого английского торгового судна, которое мы легко настигнем и соединенными силами так же легко одолеем. Наш капитан тотчас же согласился и дал команду распустить все паруса. Для меня это явилось очень неприятной новостью; однако он утешил меня как мог, заверив, что мне нечего бояться, так как он не только сам не позволит себе со мною ни малейшей грубости, но с опасностью для жизни будет меня защищать. Его обещание успокоило меня, насколько это допускало мое тогдашнее положение и мучительная тревога за вас, мой дорогой. (При этих словах муж и жена подарили друг друга нежнейшим взглядом.)

Мы шли часов шесть, когда показалось судно, за которым мы гнались и которое, пожалуй, быстро бы настигли, если бы густой туман не укрыл его от наших глаз. Туман продержался несколько часов, а когда он рассеялся, мы убедились, что наш союзник находится от нас в большом отдалении; но нас сильно встревожило другое (то есть капитана, хочу я сказать, и его команду) – в одной миле от себя мы увидели очень крупный корабль, который, отсалютовав нам из пушки, предстал пред нами английским военным судном третьего ранга. Наш капитан объявил, что мы не в состоянии ни принять сражение, ни уйти, и соответственно опустил флаг, не дожидаясь бортового залпа, который готовил нам противник и который, быть может, лишил бы меня того счастья, что выпало мне теперь…

Тут Хартфри изменился в лице; и его жена, заметив это, поспешила перейти к менее мрачным вещам.

– Я очень порадовалась этому событию, полагая, что оно благополучно возвратит мне не только мои драгоценности, но и то, что я ценю выше всех сокровищ в мире. Однако и в том и в другом мои надежды наталкивались пока на препятствие: насчет драгоценностей мне сказали, что их бережно сохраняют, но что я должна буду сперва доказать свое право на них, и только тогда можно будет рассчитывать на их выдачу; и, если не ошибаюсь, капитану не очень-то хотелось, чтобы я смогла ее добиться; а что до второго, то я узнала, что меня пересадят на первый же встречный корабль, идущий в Англию, а наше судно пойдет своим курсом в Вест-Индию.

Недолго пробыла я на борту военного корабля, как убедилась, что, по справедливости, должна не столько радоваться, сколько сожалеть, сменив один плен на другой: потому что я скоро пришла к заключению, что это самый настоящий плен. В лице английского капитана я приобрела нового поклонника, но куда более грубого и менее рыцарственного, чем был француз. В обхождении со мной он едва держался в границах простой вежливости, которою, впрочем, не баловал и всех остальных: со своими офицерами он обращался немногим лучше, чем не очень воспитанный человек с самым последним из своих слуг; а если и выказывал иногда учтивость, то в какой-то вызывающей манере. Со мною он обращался так беззастенчиво, точно паша с рабыней-черкешенкой; в разговоре со мною он позволял себе те безобразные вольности, какими самый разнузданный распутник щеголяет перед проститутками и которые даже падшим женщинам, но не слишком погрязшим в пороке, бывают противны и мерзки; он часто с наглой развязностью целовал меня, а однажды попытался пойти и дальше в своей скотской грубости. Но тут меня выручил один джентльмен, попавший на корабль такою же судьбой, как и я, – то есть он тоже был захвачен каким-то капером и затем отбит; он вырвал меня из лап капитана, и за это капитан два дня продержал его в кандалах, хотя он и не был его подчиненным. Когда его освободили (пока он сидел взаперти, мне не разрешали его проведать), я пошла к нему и с горячей признательностью поблагодарила за то, что он для меня сделал и что выстрадал из-за меня. Джентльмен в этом случае держался со мною с отменным благородством; ему совестно, сказал он, что я как будто придаю чересчур высокое значение такой малой услуге – поступку, к которому его обязывали и долг христианина, и мужская честь. С этого дня я стала относиться с большим дружелюбием к этому человеку, видя в нем своего покровителя, каковым он с готовностью и вызвался быть, выказывая крайнее возмущение грубостью капитана, особенно в отношении меня, и с отцовской нежностью оберегая мою добродетель, за которую он, видимо, тревожился чуть ли не больше, чем я сама. В самом деле, из всех мужчин, каких я встречала со времени моего злополучного отъезда, он один не старался каждым взглядом, и словом, и всем поведением заверить меня, что моя злосчастная особа нравится ему; все остальные, казалось, жаждали принести в жертву своему желанию ту скромную красоту, перед которой они рассыпались в похвалах, и не хотели считаться с тем, что своими домогательствами они пытаются, как я им настойчиво на то указывала, погубить меня и навсегда лишить душевного мира.

Несколько дней я прожила спокойно, не подвергаясь посягательствам со стороны капитана, – пока не настала роковая ночь…

Тут, увидав, что Хартфри побледнел, она успокоила его, заверив, что небо оградило ее целомудрие и возвратило ее незапятнанной в объятия супруга. Она продолжала так:

– Может быть, я применила не тот эпитет, сказав «роковая». Но злосчастной ночью я, конечно, вправе ее назвать, потому что никогда ни одна женщина, вышедшая победительницей из борьбы, не подвергалась, я думаю, большей опасности. Итак, в одну злосчастную ночь, говорю я, выпив для храбрости пунша в компании с казначеем, единственным человеком на судне, которого он допускал к своему столу, капитан послал за мною; и волей-неволей я должна была спуститься к нему в каюту. Как только мы остались наедине, он схватил меня за руку и, оскорбив мой слух словами, которые я не способна повторить, крепкой клятвой поклялся, что больше не даст играть своею страстью; нечего мне воображать, сказал он, что можно применять к нему такое обхождение, какое терпят болваны на суше. «Так что, сударыня, довольно вам ломаться; я решил, что этой ночью вы станете моей. Пожалуйста, без борьбы и без писка, так как и то и другое будет только лишней докукой. Первого же, кто посмеет сюда войти, я спущу по шкафуту к рыбам». И он тут же поволок меня силком к кровати. Я бросилась перед ним на колени и в слезах взывала к его состраданию, но мольбы, увидела я, были бесполезны; тогда я прибегла к угрозам и попробовала припугнуть его последствиями, – угрозы поколебали его как будто больше, чем мольбы, однако и они не помогли мне. Наконец я решилась на уловку, впервые пришедшую мне на ум, когда я заметила, что он не тверд на ногах. Попросив минуту отсрочки, я собралась с духом, напустила на себя притворно-веселый вид и сказала ему с деланным смехом, что он самый грубый из всех моих кавалеров и что, верно, ему никогда не доводилось ухаживать за женщиной. «Ухаживать? – вскричал он. – К черту ухаживание! Раздену – и вся недолга». Тогда я попросила его выпить со мною пунша: потому что я, мол, так же как и он, в дружбе с кружкой и никогда ни одного мужчину не дарю лаской, не выпив с ним сперва по чарочке.

«Ну, за этим, – сказал он, – дело не станет! Пунша будет столько, что хоть утопись в нем». Тут он позвонил в колокольчик И велел подать галлон пунша. Я тем временем была вынуждена сносить его гнусные поцелуи и кое-какие вольности, в которых с большим трудом не давала ему переступить границу. Когда принесли пунш, он поднял бокал за мое здоровье и, чванясь, стал пить в таком количестве, что сильно сам помог моему замыслу. Я ему подливала так быстро, как только могла, и принуждена была сама столько пить, что в другое время это мне затуманило бы голову, но сейчас хмель не брал меня. Наконец, видя, что капитан уже изрядно упился, я подловила удобную минуту и выбежала вон из каюты, решив искать защиты у моря, если не Найду другой. Но небу угодно было милосердно избавить меня от такой крайности: капитан, бросившийся было вдогонку за мной, покачнулся и, свалившись с трапа, ведшего в каюту, вывихнул руку в плече и так расшибся, что я не только в ту ночь могла не опасаться посягательства со стороны насильника, – этот случай вызвал у него горячку, угрожавшую его жизни, и я не знаю достоверно, поправился он или нет. Пока он лежал в бреду, кораблем командовал старший помощник капитана. Это был добрый и храбрый человек, прослуживший на своем посту двадцать пять лет; но он все не мог получить в командование корабль и не раз видел, как через его голову назначают мальчишек, побочных сыновей каких-нибудь вельмож. Однажды, когда корабль все еще находился под его управлением, мы встретили английское судно, державшее курс на Корк. Я и мой друг – тот, что просидел из-за меня два дня в кандалах, – пересели на него с разрешения старшего помощника, который выдал нам провизии сколько мог и, поздравив меня с избавлением от опасности, не составлявшей тайны ни для кого из команды, любезно пожелал нам обоим счастливого плавания.

Глава VIII,

в которой миссис Хартфри продолжает рассказ о своих приключениях

вечер того дня, когда нас взяли на борт этого судна, быстроходной бригантины, мы были неподалеку от острова Мадейра; как вдруг поднялась с норд-веста сильнейшая буря, в которой мы сразу потеряли обе наши мачты. Смерть представлялась нам неизбежной. Вряд ли должна я говорить своему Томми, что занимало тогда мои мысли. Опасность казалась так велика, что капитан бригантины, убежденный атеист, начал ревностно молиться, а вся команда, почитая себя бесповоротно погибшей, так же ревностно принялась опоражнивать бочонок коньяку, клятвенно заверяя, что ни одна капля благородного напитка не будет осквернена соленой водой. Тут я увидела, что мой старый друг проявляет меньше мужества, чем я от него ожидала. Он предался, казалось, полному отчаянию. Но – хвала господу! – мы все остались живы. Буря, пробушевав одиннадцать часов, начала затихать и понемногу совсем улеглась. Теперь бригантина плыла по воле волн, которые несли ее лигу за лигой на юго-восток. Наша команда была мертвецки пьяна, упившись тем коньяком, который так заботливо уберегла от морской соли; но если бы матросы и были трезвы, труд их большой пользы не принес бы, так как мы потеряли все снасти и бригантина представляла собою только голый корпус. В таком состоянии мы шли тридцать часов, когда среди черной ночи увидели огонь, который, видимо, приближался к нам и стал постепенно таким мощным, что наши матросы признали его за фонарь военного корабля; но когда мы уже льстили себя надеждой на избавление от бедствия, огонь вдруг, к великому нашему горю, исчез, оставив нас в унынии, возраставшем при воспоминании о тех мечтах, какими тешилась наша фантазия, пока он светил нам. Остаток ночи мы провели, строя печальные догадки о покинувшем нас огне, который большинство моряков объявило теперь метеором.

В нашей горести оставалось у нас одно утешение – обильный запас провианта; это так поддерживало дух матросов, что, по их словам, будь у них и водки вдоволь, им хоть месяц еще не ступать на сушу – все бы нипочем! Однако мы были куда ближе к берегу, чем воображали, как показал нам рассвет. Один из самых знающих в нашей команде разъяснил, что мы находимся вблизи африканского материка; но, когда мы были всего в трех лигах от земли, снова поднялась сильная буря – на этот раз с севера, так что мы опять потеряли всякую надежду на спасение. Буря эта была не столь яростна, как первая, но куда более длительна, – она бушевала почти три дня и отнесла нас на несчетные лиги к югу. Мы находились в одной лиге от какого-то берега, ожидая каждую минуту, что корабль наш разобьется в щепы, когда буря вдруг унялась. Но волны еще вздымались, точно горы, и, прежде чем заштилело, нас бросило так близко к земле, что капитан приказал спустить свою лодку, объявив, что почти не надеется спасти бригантину; и в самом деле, едва мы ее оставили, как через несколько минут увидели, что опасения его были справедливы, потому что она ударилась о скалу и тотчас затонула. Поведение моряков в этом случае сильно меня поразило: они глядели на обреченную бригантину с нежностью влюбленных или родителей; они говорили о ней, как преданный муж о жене; и многие из них, кому, думалось, природа отказала в слезах, лили их в три ручья, когда она шла ко дну. Сам капитан воскликнул: «Иди своей дорогой, прелестная Молли; никогда не глотало море более сладкого куска! Пусть дадут мне пятьдесят кораблей, ни один не полюблю я, как любил тебя. Бедная моя девчонка! Я буду помнить тебя до смертного дня».

Итак, мы благополучно достигли в лодке берега и причалили без труда. Было около полудня, и солнце пекло невероятно, его лучи почти отвесно падали нам на головы. Все же по этому мучительному зною мы прошли миль пять равниной. Перед нами встал теперь большой лес, тянувшийся направо и налево, покуда глаз хватал, и мне казалось, что он должен положить предел нашему движению вперед. Мы решили сделать здесь привал и подкрепиться той провизией, какую взяли с корабля, – от силы на несколько обедов: лодка наша была так перегружена людьми, что у нас оставалось очень мало места для всякого рода поклажи. Нашу трапезу составила отварная вяленая свинина, которую острая приправа голода сделала для моих спутников такой вкусной, что они очень основательно налегли на нее. Меня же усталость телесная и душевная так расслабила, что мне нисколько не хотелось есть; все искусство самого совершенного французского повара оказалось бы напрасным, когда бы он попробовал в тот час прельстить меня своими тонкими блюдами. Я думала о том, как мало выгадала я, снова выйдя живой из бури: мне казалось, я спасена лишь для того, чтобы погибнуть в другой стихии. Когда наши вволю – и, надо сказать, очень плотно – поели, они решили вступить в лес и попробовать пробиться сквозь него, в надежде набрести на каких-нибудь жителей или хотя бы найти что-либо годное в пищу. И вот мы пошли, установив такой порядок: один человек идет впереди с топором, расчищая дорогу; за ним следуют двое других с ружьями, защищая остальных от диких зверей; затем идут все прочие, а последним – сам капитан, тоже вооруженный ружьем, прикрывая нас от нападения сзади – с тыла, так это как будто говорится у вас? Наш отряд, общим счетом четырнадцать человек, шел и шел, пока нас не застигла ночь, и ничего по пути мы не встретили, кроме немногих птиц да кое-каких мелких зверюшек. Переночевали мы под укрытием каких-то деревьев, – да, сказать по правде, в эту пору года мы почти и не нуждались в крове, потому что единственно, с чем приходилось бороться в этом климате, была нещадная дневная жара. Не могу не упомянуть, что мой старый друг не преминул улечься на земле подле меня, объявив, что будет моим защитником, если кто-нибудь из моряков позволит себе хоть малейшую вольность; но я не могу обвинить матросов в подобных попытках: никто из них ни разу не оскорбил меня серьезнее, чем каким-либо грубым словом, да и это они позволяли себе скорее по невежеству и невоспитанности, чем вследствие распущенности или недостаточной гуманности.

Наутро мы выступили в поход и прошли совсем немного, когда один из матросов, проворно взобравшись на гору, прокричал в рупор, что совсем неподалеку видит город. Это сообщение так меня успокоило и придало мне столько силы и мужества, что при содействии моего старого друга и одного матроса, позволивших мне опереться на них, я кое-как добралась до вершины; но я так устала от подъема, так окончательно выбилась из сил, что не могла держаться на ногах и вынуждена была лечь на землю; меня так и не уговорили отважиться на спуск сквозь очень густой лес в равнину, в глубине которой действительно виднелась кучка домов или, скорее, хижин, но гораздо дальше, чем уверял нас тот матрос; то, что он назвал «неподалеку», составляло, как мне показалось, добрых двадцать миль, – да так оно, пожалуй, и было.

Глава IX,

содержащая ряд неожиданных происшествий

Капитан решил двинуться безотлагательно вперед к лежавшему перед ним городу; его решение подхватила вся команда; но, когда уговоры оказались бессильны и я не согласилась, да и не могла пойти дальше, пока не отдохну, мой старый друг объявил, что не покинет меня и останется при мне телохранителем, а когда я освежусь коротким отдыхом, он поведет меня в город, откуда капитан обещал без нас не уходить.

Как только они пустились в путь, я (поблагодарив сперва своего покровителя за его заботу обо мне) легла соснуть; сон немедленно смежил мои веки и, вероятно, долго меня продержал бы в своих отрадных владениях, если бы мой телохранитель не разбудил меня пожатием руки, которое я сперва приняла за сигнал об опасности, грозящей мне от какого-нибудь хищного зверя; но я быстро убедилась, что оно вызвано более мирной причиной и что любезный пастушок – единственный хищник, угрожающий моей безопасности. Тут он начал объясняться мне в своих чувствах с невообразимой страстью, пламенней, пожалуй, нежели прежние мои почитатели, но все же без всяких попыток прямого насилья. Я дала ему отпор с более резкой и горькой укоризной, чем всем другим искателям, исключая подлеца Уайлда. Я сказала ему, что он самая низкая и лицемерная тварь на земле; что, обрядив свои недостойные намеренья в плащ добродетели и дружбы, он придал им невыразимую гнусность; что из всех мужчин на свете он самый для меня противный, и если бы я могла дойти до проституции, то ему последнему довелось бы насладиться крушением моей чести. Он не позволил себе обозлиться в ответ на эти слова, а только попробовал подластиться по-другому – перейдя от нежностей к подкупу. Он подпорол подкладку своего камзола и вытащил несколько драгоценностей; он умудрился, сказал он, пронести их сквозь бесконечные опасности, чтобы увенчать ими счастье, если они склонят меня сдаться. Я отвергала их в крайнем негодовании снова и снова, пока не остановила нечаянный взгляд на бриллиантовом ожерелье, – и тут меня точно молнией озарило: я мгновенно узнала в нем то самое ожерелье, которое вы продали проклятому графу, виновнику всех наших бедствий! Неожиданность так поразила меня, что я сразу не подумала о том, кто этот негодяй, стоящий предо мною; но, едва опомнившись, сообразила, что он несомненно не кто иной, как сам граф, подлое орудие безжалостного Уайлда. Милосердное небо! В какое же я попала положенье! Как описать бурю чувств, вскипевшую тогда в моей груди? Однако, так как, по счастью, он меня не знал, у него не могло возникнуть и тени подозрения. Поэтому, подметив, с каким волнением я гляжу на ожерелье, он приписал это совсем другой причине и постарался придать своему лицу еще больше умильности. Моя тревога несколько улеглась, и я решила, что буду щедра на обещания, надеясь так прочно убедить его в своей продажности, что он даст обманывать себя до возвращения капитана и команды, которые, как я была уверена, не только оградят меня от насилия, но и помогут вернуть мне то, что было злодейски отнято у вас грабителем. Но увы! Я ошиблась.

Миссис Хартфри, снова подметив на лице мужа признаки крайнего беспокойства, воскликнула:

– Мой дорогой, не бойтесь ничего худого… Чтобы успокоить поскорей вашу тревогу, я продолжаю. Видя, что я отклоняю его пламенное искательство, он посоветовал мне как следует подумать; голос его и лицо сразу изменились, и, откинув притворно-ласковый тон, он поклялся, что я не проведу его, как того капитана; что Фортуна благосклонно бросает ему под ноги счастливый шанс и не такой он дурак, чтобы его упустить; а в заключение он крепко побожился, что решил усладиться мною сей же час, и, значит, я понимаю, к чему поведет сопротивление. Тут он схватил меня в объятия, и началось такое грубое домогательство, что я закричала во всю мочь, как ни мало было у меня надежды на чью-либо помощь, – когда вдруг из чащи выскочил кто-то, кого я сначала, в овладевшем мною смятении чувств и мыслей, даже не приняла за человека, – но поистине будь то самый лютый из диких зверей, я бы рада была, чтоб он сожрал нас обоих. Я еще не разглядела в его руке мушкета, как он выстрелил из него в насильника, и тот упал замертво к моим ногам. Тогда незнакомец подошел ко мне с самым любезным видом и сказал по-французски, что чрезвычайно рад счастливому случаю, приведшему его сюда в час, когда я нуждалась в помощи. За исключением ступней и чресел, он был обнажен, если можно это слово применить к существу, чье тело покрыто волосами почти так же густо, как у любого животного. В самом деле, вид его показался мне таким отталкивающим, что ни его дружеская услуга, ни вежливое обхождение не могли вполне устранить ужаса, внушенного мне его обликом. Я думаю, он ясно это видел, так как он попросил меня не пугаться, потому что, какими бы судьбами ни попала я сюда, мне следует благодарить небо за встречу с ним, на чью учтивость я могу уверенно рассчитывать и чья рука всегда окажет мне защиту. Среди всей этой сумятицы у меня все же достало духа поднять ларчик с драгоценностями, оброненный негодяем при падении, и положить его в карман. Мой избавитель, сказав, что я выгляжу крайне слабой и усталой, предложил мне отдохнуть в его маленькой хижине, находившейся, по его словам, тут же рядом.

Даже не будь его обхождение так любезно и обязательно, безвыходное мое положение принудило бы меня согласиться. Как можно было колебаться в выборе: довериться ли этому человеку, который, несмотря на дикий свой вид, выказал столь большую готовность служить мне и чье лицемерие по меньшей мере не было доказано, – или же отдаться во власть другого, о котором я знала доподлинно, что он законченный негодяй. Итак, я отдала свою судьбу в его руки, умоляя о сострадании к моей чистоте, которая вся в его власти. Он ответил, что обида, которой он был свидетелем, – обида, исходившая, как видно, от человека, нарушившего доверие, – достаточно оправдывает мою подозрительность; однако он просит меня отереть слезы и постарается мне скоро доказать, что предо мною человек совсем другого склада. Любезный тон его несколько меня успокоил, равно как и возвращение наших драгоценностей – такое нежданное, что хотелось верить в благосклонность ко мне провидения.

Негодяй, когда мы двинулись в путь, по-прежнему лежал в луже собственной крови, но к нему уже возвращались признаки жизни, и мы быстрым шагом пошли к хижине или, скорее, к пещере, так как она была выкопана в земле на склоне холма; жилище это расположено было очень приятно, и с его порога открывался вид на широкую равнину и город, виденные мною раньше. Как только я вошла, хозяин предложил мне сесть на земляную скамью, заменявшую стулья, и разложил предо мною всевозможные плоды, дико растущие в той стране, из которых два или три оказались превосходными на вкус. Подал он еще какое-то печеное мясо, напоминавшее дичь. Потом достал бутылку коньяку, которая, сказал он, осталась у него с того времени, когда он впервые поселился здесь, – а тому уже тридцать с лишним лет, – но за все эти годы он ее так и не откупорил, потому что единственный его напиток – вода; бутылку же эту он сохранял как подкрепляющее средство на случай болезни, однако ему, слава богу, ни разу не представилось надобности в лекарстве. Затем он сообщил мне, что он отшельник, что его когда-то выбросило на этот берег вместе с женой, которую он горячо любил, но не сумел уберечь от гибели, – из-за этого-то он и решил не возвращаться больше во Францию, свою родную страну, и предаться молитвам и святой жизни, блаженно уповая на встречу с любимой в небесах, где, как он твердо верит, она теперь приобщилась к сонму святых и является его заступницей. Он рассказал, что обменял свои часы у короля этой страны, по его словам очень справедливого и хорошего человека, на ружье и запас пороха, дроби и пуль, которыми пользуется иногда, чтобы добыть себе пропитание, но больше для защиты от диких зверей; живет же он главным образом растительной пищей. Он поведал мне еще многое, о чем я расскажу вам после, а сейчас буду говорить как можно короче. Под конец он очень меня утешил, пообещав проводить в морской порт, где, возможно, мне удастся застать какой-нибудь невольничий корабль; и тогда я смогу отдаться на волю той стихии, которой, как ни много она уже принесла мне страданий, я должна буду ввериться, чтобы вновь обрести все, чем я дорожу на земле.

Жителей города, который видели мы внизу, и их короля он расписал такими приветливыми, что возбудил во мне желание отправиться туда, – тем более что мне не терпелось снова увидеться с капитаном и матросами, которые были ко мне так добры и среди которых, несмотря на всю учтивость отшельника, я все же чувствовала бы себя спокойней, чем наедине с этим человеком. Он, однако, очень отговаривал меня пускаться в поход, покуда я не восстановлю свои силы, и настаивал, чтобы я легла на его ложе, то есть на скамью, сказав, что сам он удалится из пещеры и останется у входа сторожем. Я приняла это любезное предложение, но долго сон не шел ко мне; наконец, однако, усталость взяла верх над моими тревогами, и я опять сладко проспала несколько часов. Пробудившись, я нашла своего верного часового на посту, готового явиться по первому моему зову. Такое поведение внушило мне некоторое доверие к нему, и я повторила свою просьбу проводить меня в тот город на равнине; но он в ответ посоветовал мне подкрепиться едой, прежде чем пускаться в путь, который будет длиннее, чем мне представляется. Я согласилась, и он выставил еще больше разнообразных плодов, чем в первый раз, и я поела их вволю. Покончив со своим полдником, я снова заговорила о том, что мне пора отправляться, но он опять принялся настойчиво меня отговаривать, уверяя, что я еще не набралась сил, что нигде я не смогу отдохнуть спокойней, чем у него в пещере; лично же для него не может быть большего счастья, чем всячески мне услужать, сказал он и со вздохом добавил, что в этом счастье он всякому другому больше позавидовал бы, чем во всех дарах судьбы. Вы легко представите себе, какие подозрения встревожили меня тогда, но он сразу устранил всякое сомнение, бросившись к моим ногам и объяснившись мне в самой пылкой любви. Я бы впала в отчаяние, не сопроводи он свое признание ревностными завереньями, что никогда не применит ко мне иной силы, кроме силы мольбы, и что согласен скорей умереть самой жестокой смертью от моей холодности, чем купить высшее блаженство, позволив слезам и печали затуманить эти ясные глаза, эти звезды, сказал он, под благотворным влиянием которых только и возможно для него радоваться жизни или даже просто влачить ее…

Она повторила еще немало комплиментов, выслушанных ею от отшельника, когда страшный переполох, взволновавший весь замок, внезапно прервал ее рассказ. Я не могу дать читателю лучшего представления об этом шуме, как предложив ему вообразить, что у меня появились те сто языков, которых некогда пожелал для себя поэт, и что я пустил их в ход все сразу, вопя, ругаясь, крича, кляня, ревя, – короче сказать, производя все разнообразие звуков, доступное органу речи.

Глава X

Страшный переполох в замке

Но как ни грандиозно выведенное отсюда читателями представление об этом шуме, его причина покажется более чем закономерной, когда станет им известна: наш герой (с краской стыда говорю об этом) открыл, что его чести нанесено оскорбление – и по самому чувствительному пункту. Словом, читатель (ты должен это узнать, хоть это и вызовет у тебя величайшее возмущение), он застиг Файрблада в объятиях прелестной Летиции.

Бывает, благородный бык, который долго пасся среди множества коров и потому привык считать всех этих коров своею собственностью, увидит вдруг, что в отведенных ему пределах другой бык охаживает корову, и тогда, громко взревев, он станет грозить обидчику мгновенной расправой при помощи рогов, пока не всполошит всю округу. Не менее грозно, не менее громогласно прорвалась ярость Уайлда и повергла в ужас весь замок.

Бешенство долго не давало ему говорить сколько-нибудь членораздельно так в приемный день пятнадцать, шестнадцать, а то и вдвое больше женщин нежными, но пронзительными флейтами зальются все сразу, каждая о своем, и мы услышим гул, гармонию, вполне, конечно, мелодическую, но эти звуковые сочетания не передадут нам через слух никаких понятий. Наконец, когда у нашего героя разум начал брать верх над страстью, а страсть, не получив своевременной помощи со стороны дыхания, начала отступать, – следующие выражения стали перескакивать через забор его зубов, или, скажем, через канаву его десен, откуда колья этого забора давно уже были выбиты в сражении с некоей амазонкой из Друри-Лейна.

– …[96]Начало этой речи утеряно. (Примеч. автора.) человеку чести! Разве это подобает другу? Мог ли я ожидать такого нарушения всех законов чести от тебя, которого учил я ходить ее стезями? Выбери ты другой какой-нибудь способ обмануть мое доверие, я еще мог бы простить, но это – укол в самое деликатное место, неисцелимая рана, невозместимая обида: ибо не только на утрату приятнейшей спутницы, жены, чья любовь была моей душе дороже жизни, не на одну только эту утрату я жалуюсь ныне, – утрату эту сопровождает позор и бесчестие! Кровь Уайлдов, в неизменной чистоте передававшаяся от отцов сыновьям через столько поколений, эта кровь загрязнена, осквернена: отсюда мои слезы, отсюда горе мое! Эту обиду ничем нельзя поправить, ни, без урона для чести, простить.

– Дерьмо в картонке! – отвечал Файрблад. – Столько шуму из-за его чести! Если примесь к вашей крови – все, на что вы жалуетесь, то жалоба ваша пустая, – потому что моя кровь почище вашей.

– Вы понятия не имеете, – возразил Уайлд, – о тонкостях чести; вы не знаете, как она хрупка и деликатна – и женская и мужская, – так деликатна, что малейшее дуновение ветра, грубо дохнувшее на нее, грозит ей гибелью.

– Могу доказать на основании ваших собственных слов, – говорит Файрблад, – что я не ущемил вашей чести. Разве вы не говорили мне частенько, что честь мужчины состоит в том, чтоб не получать оскорблений от лиц своего пола, а честь женщины в том, чтобы не принимать любезностей от лиц нашего пола? Так вот, сэр, коль скоро я не нанес лично вам никакого оскорбления, чем же я ущемил вашу честь?

– Но разве все, что есть у жены, – вскричал Уайлд, – не принадлежит ее супругу? Поэтому-то женатый мужчина честь своей жены полагает своею собственностью, и, задев ее честь, вы задеваете мою. Как жестоко вы уязвили меня в это деликатное место, я не должен повторять, – это знает весь замок, и узнает весь мир. Я обращусь в Докторе Коммонс[97]Коллегия докторов гражданского права выдавала лицензии на брак и разводные документы, оформляла завещания. и возбужу иск против жены! Я стряхну с себя позор, насколько можно, путем развода с нею! А что до вас, так ждите: вы услышите обо мне в Вестминстер-холле: таков современный способ возмещения подобного ущерба и воздаяния за такую обиду.

– Чтоб вам ослепнуть! – кричит Файрблад. – Не боюсь я вас и не верю ни одному вашему слову.

– Ну, если уж вы задеваете лично меня, – говорит Уайлд, – то тут предписывается другого рода воздаяние.

С этими словами он шагнул к Файрбладу и отпустил ему затрещину, которую юноша немедленно вернул. И вот наш герой и его друг вступили в кулачный бой, правда несколько затрудненный, так как у обоих ноги были отягчены цепями; они успели обменяться несколькими ударами, прежде чем джентльмены, стоявшие рядом, вступились и разняли бойцов; и вот, после того как оба противника прошипели друг другу, что если они переживут судебную сессию и не попадут на дерево, то один из них даст, а другой получит удовлетворение в поединке, они разошлись, и в замке водворилась вскоре прежняя тишина.

Теперь и судья и узник – оба попросили миссис Хартфри довести до конца свою повесть, и она приступила к рассказу, который мы приведем в следующей главе.

Глава XI

Исход приключений миссис Хартфри

– Если не ошибаюсь, меня перебили, как раз когда я приступила к пересказу комплиментов, сделанных мне отшельником.

– Как раз когда вы, мне думается, закончили его, – сказал судья.

– Отлично, сэр, – ответила она, – мне, конечно, не доставит удовольствия повторять их. Итак, в заключение он сказал мне, что хотя в его глазах я самая очаровательная женщина на свете и соблазнила бы святого сбиться с праведного пути, однако моя красота внушает ему слишком нежную любовь, и он не купит удовлетворения своих желаний ценой моего горя; поэтому, если я столь жестока, что отвергаю его честное, искреннее искательство и не согласна разделить отшельничество с человеком, который всеми средствами старался бы дать мне счастье, то мне нечего опасаться насилия, – потому что, сказал он, я здесь так же вольна, как если бы находилась во Франции, Англии, или другой свободной стране. Я дала ему отпор с тою же учтивостью, с какою он повел наступление, и сказала ему, что раз он так уважает религию, то должен, я полагаю, оставить дальнейшие домогательства, когда я ему сообщу, что, не будь у меня других возражений, мое целомудрие не позволило бы мне слушать его речи, так как я замужем. Его слегка передернуло при этом слове, и он словно вдруг онемел, но потом, совладав с собой, выставил новые доводы: мол, неизвестно, жив ли мой супруг, и очень вероятно, что нет. Потом он заговорил о браке как о чисто гражданской сделке, приводя в пользу этого взгляда разные доказательства, не заслуживающие повторения, и понемногу стал так пылок и так назойлив, что не знаю, до чего бы он дошел в своей страсти, когда бы не показались в тот час приближавшиеся к пещере три хорошо вооруженных моряка. Едва завидев их, я возликовала в душе и сказала отшельнику, что за мною уже идут друзья и теперь пора нам проститься; я всегда с глубокой признательностью, заключила я, буду вспоминать благородную услугу, которую он дружески оказал мне. Отшельник глубоко вздохнул и, с чувством пожав мне руку, поцеловал меня в губы более жадно, чем это полагается у европейцев при прощании, и сказал, что он тоже до смертного дня своего не забудет мое пребывание в его пещере, и добавил: «О, если бы мог я провести всю жизнь вместе с той, чьи яркие глаза зажглись подобно…» Но, знаю, вы подумаете, сэр, что мы, женщины, любим повторять сделанные нам комплименты, а потому я их здесь опущу. Словом, так как матросы уже подошли, я с ним распрощалась, пожалев его в душе за то, что разлука со мной так для него тяжела, и пустилась со спутниками в дорогу.

Мы отошли всего на несколько шагов, когда один из матросов сказал товарищам:

– Разрази меня гром! Кто знает, Джек, нет ли у этого парня в его пещере доброй водки?

Я по невинности своей заметила:

– У бедняги только и есть что одна бутылка коньяку.

– Вот как? Коньяку? – вскричал матрос. – Я не я, если мы его не отведаем.

Они повернули назад, а с ними и я. Бедный отшельник навзничь лежал на земле, предаваясь печали и горестным сетованиям. Я объяснила ему по-французски (благо матросы не говорили на этом языке), чего им надо. Он пальцем указал место, где стояла бутылка, молвив, что с радостью позволит им забрать и ее и все, что у него есть, и добавил, что не возражает, если они заодно отнимут у него и жизнь. Матросы обшарили всю пещеру, но, не найдя в ней ничего, что стоило бы взять, ушли, прихватив с собой бутылку, тотчас же распили ее, не предложив мне ни глотка, и двинулись со мною дальше, к городу.

В дороге я заметила, что один из них, не сводя с меня глаз, что-то шепчет другому. Мне стало не по себе; но тот ответил:

– Нет, к черту! Капитан никогда не простил бы нам; к тому же мы имеем вдосталь и черных баб, а, как я посужу, цвет тут дела не портит.

Этого было достаточно, чтобы вызвать у меня страшные опасения; но больше я ничего в этом роде не слышала до самого города, куда мы благополучно дошли часов за шесть.