Онлайн чтение книги

Три билета до Эдвенчер

Three Singles to Adventure

Глава третья. Про сердитого зверя опоссума и песни ленивцев

Есть в Южной Америке удивительно интересное семейство животных, называемых опоссумы. Интересны они, главным образом, тем, что это единственные известные за пределами Австралийского континента представители сумчатых. Подобно кенгуру и другим населяющим Австралию животным, опоссумы донашивают своих новорожденных детенышей в кожаном кармашке на животе. Впрочем, у южноамериканских сумчатых этот способ транспортировки детенышей, по-видимому, выходит из употребления — у большинства их видов кармашек невелик, и детеныш находится в нем, только пока он совсем еще крохотный и беспомощный; у других же видов он почти исчез и выглядит как продольные складки кожи, покрывающие соски. Зато эти последние виды сумчатых освоили новый способ транспортировки — самка носит потомство на спине, причем хвосты детенышей любовно обвиваются вокруг ее хвоста. По своему внешнему облику опоссумы похожи на крыс, хотя и различаются по размерам — есть опоссумы величиной с мышь, а иные — с крупную кошку. У них длинные крысиные носы, а у некоторых видов — еще и а длинные голые крысиные хвосты; но стоит лишь единожды увидеть, как опоссум лезет на дерево — и сразу поймешь, насколько выигрывает его хвост перед крысиным. Создается впечатление, будто хвост опоссума живет своей независимой жизнью — извиваясь и сворачиваясь кольцами, он цепляется за ветки с такой силой, что в случае необходимости животное может на нем повиснуть.

В Гвиане встречается несколько разновидностей опоссумов под общим названием увари. Самый распространенный из них — опоссум Didelphys, на которого все гвианцы поглядывают с отвращением. Он приспосабливается к изменчивым условиям окружающей среды с той же легкостью, что и обыкновенная домовая крыса, и чувствует себя на задворках Джорджтауна ничуть не хуже, чем где-нибудь в лесной глуши. В частности, он блестяще освоился с ролью санитара городских дворов и окраин, и не осталось, видимо, ни одного мусорного ведра, которое не было бы им тщательно обыскано. В поисках пищи он подчас заглядывает даже в жилища, тревожа покой благонравных обывателей Джорджтауна, а уж владельцы домашней птицы и вовсе караул кричат. Привычка совершать разбойничьи налеты на птичьи дворы больше чем любые другие его повадки стяжала ему ненависть местного населения. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись», — так, очевидно, рассуждает этот крупный зверь со свирепым характером. В Джорджтауне мне рассказывали массу историй об извращенных вкусах этого создания и варварских набегах на невинных цыплят; но в результате я только проникся уважением к животному, которого отовсюду гонят, всячески преследуют и истребляют, а оно, вопреки всем невзгодам, умудряется не только выжить, но и, назло обидчикам, продолжает свой разбойничий образ жизни в городе.

Возвратившись в Эдвенчер, я расспросил у местных охотников относительно опоссума Didelphys. Когда сказал им, что собираюсь купить несколько экземпляров этих презренных тварей, они вытаращили на меня глаза как на сумасшедшего. Примерно такой же была бы реакция простого английского фермера, если какой-нибудь заморский гость проявил бы неподдельный интерес к обыкновенной Домовой крысе, да еще выразил готовность купить несколько штук. Но бизнес есть бизнес, и если уж нашелся такой идиот, что готов платить деньги за увари (представьте себе, за увари!), то уж охотники своего не упустят, и раз уж Господь посылает им покупателя животных, то будьте уверены, они еще обдерут простака как липку!

Первых опоссумов нам принесли в одно прекрасное утро. Боб и Айвен отправились прогуляться по берегам каналов, а заодно посмотреть, каких там можно половить рыб и лягушек, а я остался дома чистить клетки и кормить всю нашу многочисленную ораву животных. Пришел охотник с тремя опоссумами в мешке и стал пространно объяснять, сопровождая свою речь оживленной пантомимой, с каким величайшим риском для жизни он поймал их накануне ночью в курятнике. Заглянув в мешок, я увидел там большую шевелящуюся груду желто-бурого меха, которая выла и фыркала по-кошачьи. Я решил проявить осторожность и не вынимать животных, пока я не приготовлю для них клетки, и велел охотнику зайти за вознаграждением вечером. Затем я засел за работу и смастерил из деревянного ящика неплохую клеть для опоссумов. Тем временем в мешке воцарилась гнетущая тишина, время от времени прерываемая лишь каким-то странным, зловещим похрустыванием. Только я завершил работу и уже натягивал пару рукавиц из толстенной кожи, собираясь пересадить опоссумов в новое жилище, как вернулись Боб и Айвен.

— Вот это да! — гордо сказал я. — Посмотрите-ка, что я приобрел!

— Надеюсь, не новую анаконду? — спросил Боб.

— Нет, нет. Трех увари.

— Увари, сэр? — спросил Айвен, глядя в мешок. — Как, Я все три в одном мешке?

— Ну да, а что? Их нельзя держать в мешке?

— Видите ли, сэр, их нельзя держать вместе. Как бы они там не перегрызлись! Знаете, сэр, у этих животных весьма дурной нрав, — траурным тоном произнес Айвен.

— Да что ты! — самоуверенно сказал я. — Они вовсе не грызлись! Они вели себя как образцовые пай-детки!

Мое заявление не развеяло скептицизма Айвена, и я поспешно развязал мешок. Присмотревшись к желто-бурой груде, я увидел такое, что у меня ноги стали подкашиваться. Сам виноват, нельзя было так беспечно оставлять их в мешке! Рассвирепев от неволи, два более крупных опоссума развлеклись тем, что отгрызли голову у своего меньшего собрата, и к моменту, когда я развязал мешок, каннибальская оргия была в самом разгаре. Эх, на пир попасть не худо, но отнюдь не в виде блюда! Нам, конечно, удалось водворить победителей в клетку, но видели бы вы, как они сопротивлялись! Еще бы, только-только вошли во вкус, а их насильственно отрывают от еды! Они яростно бросались на нас, вопили и шипели, разинув зубастые пасти, и всячески усложняли нам задачу, обвивая своими цепкими хвостами, наподобие плюща, все, до чего могли дотянуться. Когда же мы в конце концов впихнули этих кровожадных чудовищ в клетку, мне ничего не оставалось, как бросить им объедки — и всю ночь из клетки доносилось довольное чавканье и шипение. Когда на следующее Утро я пошел их проведать, они с угрожающим видом кружили друг возле друга, а потому, чтобы предотвратить сокращение моей коллекции опоссумов до единственного экземпляра, я разгородил клетку прочной доской — не разгрызете!

В Гвиане я слышал массу историй, что опоссумы готовы сожрать всех и все, что встретится у них на пути; в то же время в толстенных ученых книжищах по естественной истории, не доверять которым я не находил оснований, утверждалось, будто желудкам опоссумов потребна исключительно нежнейшая диета вроде фруктов и насекомых, и лишь изредка они снисходят до яичка или птенчика. В целях выяснения истины я поставил следующий эксперимента в течение трех дней снабжал опоссумов самой омерзительной пищей, какую только мог отыскать. В дело шло все: и в вчерашнее кэрри, и полупротухшие трупы животных. И что же? Мои питомцы пожирали все до последнего кусочка! Складывалось впечатление, что, чем отвратительнее еда, тем больше они в ней находили вкуса! К несчастью, на четвертый день мои гастрономические опыты пришлось прикрыть: от клеток опоссумов несло такой вонью, что Боб заявил, что хоть он всячески приветствует мои зоологические изыскания, но тем не менее вовсе не жаждет подхватить из-за них дизентерию. Что ж, мне и трех дней оказалось достаточно, чтобы убедиться, что все рассказанное об опоссумах — правда.

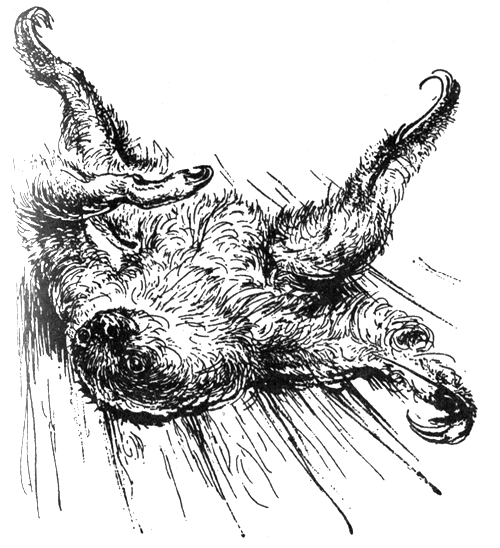

И то сказать — опоссум не ахти как привлекателен с виду, даже если не брать во внимание его омерзительных повадок. Ростом он с небольшую кошку, его густая неопрятная шуба раскрашена в три цвета — желтоватый, кремовый и шоколадный. У него короткие голые розовые ножки и длинный чешуйчатый хвост, серый у основания и с, розовыми родинками на конце. И ножками и хвостом он мастерски цепляется. Что касается его морды, то она, боюсь, даже неискушенному наблюдателю как нельзя лучше расскажет о характере обладателя: ее отличают длинный голый розовый нос и безвольно свисающая нижняя челюсть, открывающая злобную, полную больших острых зубов пасть. Глаза карие и неизменно злобного выражения. Из неопрятной шерсти на голове высовывается пара голых, просвечивающих, почти ослиных ушей, дрожащих и настораживающихся при каждом звуке. Если вам случится потревожить зверька, он широко раскроет пасть и примется шипеть на вас. А поскольку верхняя и нижняя челюсть у него узкие, длинные и полны здоровенных зубов, то в этот момент он делается похожим на некоего мохнатого крокодила. Если же вы оставите без внимания его предупреждающее шипение, он издаст низкий вопль, похожий на кошачий, а потом бросится на вас и цапнет.

Сказать по совести, опоссумы меня весьма разочаровали. Сколько я ни старался, но ни в характере, ни в привычках, ни во внешнем облике я не мог найти ничего такого, что пришлось бы мне по сердцу. Я-то думал: вдруг у этого врага общества номер один окажется щегольская внешность и пылкий характер, а вместо этого он оказался отвратительной, вечно подвывающей тварью с извращенными вкусами, даже без сколько-нибудь привлекательной наружности, которая могла бы хоть как-нибудь компенсировать его пороки. Как-то вечером, когда я дал волю жалобам по этому поводу, Айвен подал мне мысль, направившую меня на след родичей нашего Didelphys.

— Думаю, сэр, — сказал Айвен своим традиционным голосом джентльмена, выбирающего костюм в богатом магазине, — что лунный увари пришелся бы вам по вкусу.

— Какой-какой? Нам тут земные задали жару, а тут еще лунный! — отрубил я.

— Это совсем другой увари, — популярно пояснил Айвен. — Он меньше тех, что вы приобрели, сэр, и у них нет таких вредных привычек.

— Лунный увари… Красиво звучит! — сказал Боб. — А почему их так называют, Айвен?

— Говорят, будто они появляются только в лунные ночи, сэр.

— Хочу лунных увари! — твердо сказал я. — Чую сердцем, это должны быть замечательные звери.

— Уж наверняка не страшнее тех вурдалаков, которых ты имел неосторожность приобрести, — сказал Боб, указывая на вонючую клетку с Didelphys. — Но прошу тебя — если в самом деле добудешь лунных, ради Бога, не устраивай больше гастрономических экспериментов, или мне придется спать на улице!

Когда вечером к нам, как всегда, нагрянула толпа звероловов с трофеями, я подробно расспросил их о лунном увари. Да, они знают о нем не понаслышке. Да, их здесь полно. Да, они с легкостью добудут мне несколько штук. Что ж, подумал я, следует спокойно ждать, когда тебе приволокут мешок лунных увари! Не тут-то было! Целая неделя прошла — никакого результата. Я вновь расспросил охотников. Да, все они из кожи лезут вон, выслеживая лунных увари, но по необъяснимым причинам те как сквозь землю провалились. Я поднял цену и взмолился, чтобы охотники удвоили усилия. Чем дольше я ждал, тем больше жаждал заполучить этих неуловимых лунных увари.

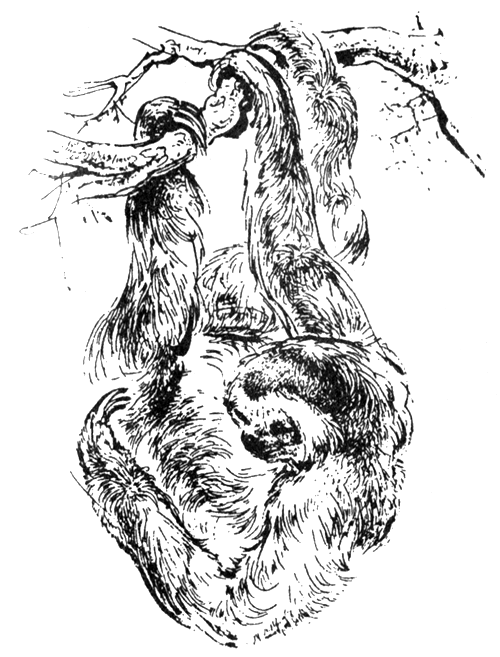

Но вот в один прекрасный вечер в нашу коллекцию пришло такое пополнение, что я на время выбросил из головы мысли о лунных увари. Мы, как всегда в это время, сидели за чаем, когда явился охотник с неизменным мешком за плечами. Но когда он развязал мешок и с безразличным видом вытряхнул содержимое к нашим ногам, все так и ахнули, а Боб, сидевший ближе всех, шарахнулся, словно конь, и опрокинул чашку чая прямо себе на рубашку. А оторопеть и в самом деле было от чего: из мешка выкатился не кто иной, как большой, и притом весьма рассерженный, двупалый ленивец, похожий на маленького медведя. Он упал на пол, разинув пасть, шипя и размахивая лапами. Размером он был с крупно; терьера, одет в грубую бурую шкуру, косматую и неопрятную на вид. Его лапы, казавшиеся длинными и стройным по сравнению с пропорциями его тела, заканчивались гроздьями длинных острых когтей. Голова его очень напоминала медвежью, а маленькие круглые красноватые глазки придавали его морде весьма сердитое выражение. Но что больше всего изумило меня, так это его пасть, полна больших острых зубов неприятнейшего желтоватого оттенка. Никогда бы не подумал, что столь мощные клыки могут быть у такого последовательного вегетарианца, как ленивец.

Я расплатился с охотником. Мы дружными усилиями запихали зверя обратно в мешок, и я принялся мастерить ему клетку. Когда сооружение уже было доведено до половины, я, к своему негодованию, обнаружил, что кончилась проволочная сетка, а потому пришлось взяться за хлопотное занятие по выделке планок, которыми затем обрешечивалась клетка. Когда последний гвоздь был вбит, мы оборудовали клетку мебелью (то бишь удобным для висения суком), водворили в нее ленивца, а сами не спускали с клетки глаз — всем было любопытно посмотреть, как он будет устраиваться. Он, конечно, зацепился за сук своими когтями, похожими на железные кошки, и повис на нем.

Я щедро наделил его огромной гроздью бананов и охапкой вкуснейших листьев, а сам отправился спать.

В два часа ночи меня разбудили доносившиеся из комнаты животных странные звуки — хрумканье, чередующееся с шипением, и взволнованный писк Катберта. Первое, что пришло мне в голову — что сбежала одна из наших длиннющих анаконд и теперь пожирает моих питомцев одного за другим. Я выпрыгнул из гамака и засветил крохотную лампу-молнию, которую на всякий пожарный случай всегда держал под рукой. Правда, света от нее было ничуть не больше, чем от какого-нибудь ничтожного светлячка, но все же лучше, чем ничего. Вооружившись палкой, я зашел в комнату животных, огляделся и в полумраке увидел Катберта — он сидел на ярусе клеток и взирал высоты на все происходящее полоумным и вместе с тем негодующим взглядом. Я сделал еще шаг: тут кто-то цапнул меня сзади за штанину и одним махом разорвал ее от колена до щиколотки! С трудом устояв на ногах, я опасливо обернулся и осторожненько посветил лампой-молнией. Я был убежден, что нападавший не мог быть из числа моих подопечных, потому что никто из них, насколько я знал, не обладал ни скоростью, ни силой для столь молниеносной атаки. Аккуратненько притворив дверь, я закрыл ее на свою палку как на засов — и что же вижу: на дощатом полу, словно большая мохнатая морская звезда, распростерся ленивец.

А надо вам сказать, что ленивец, лежащий на земле почти столь же беспомощен, как новорожденный котенок Лапы служат ему для висения, а не для ходьбы. Поэтому оказавшись на земле, он может выбраться из положение только зацепившись за что-нибудь когтями и подтянувшись. А это нелегкое дело, и тот, кто впервые столкнете с этой ситуацией, может подумать, что у животного паралич или перелом позвоночника. Но попробуй дерзнуть подойти в пределы досягаемости его могучих когтей и зубов — и сразу убедишься, что животное вовсе не так беспомощно, как кажется на первый взгляд.

Ленивец лежал с непонятным выражением на морде, вслепую выискивая своими стальными когтями, за что бы зацепиться, но не находил ничего подходящего на голом дощатом полу. Убедившись, что ленивца пока можно оставить в покое, я занялся осмотром клетки — мне было любопытно, каким же образом он умудрился оттуда удрать. Оказывается, он отодрал две планки (а я-то думал, что надежно прибил их!), и этого оказалось достаточно, чтобы выбраться наружу. Каким именно путем он этого добился, точно сказать не берусь, но все же выскажу предположение, что он орудовал когтями, как опытный взломщик фомкой. Пока я определял масштабы повреждений, Катберт слетел вниз, шумно хлопая крыльями, и попытался сесть ко мне на плечо, очевидно сочтя его самым безопасным местом во всей комнате. К его неудовольствию, я спихнул его и отправился за гвоздями и молотком. Стоило мне засесть за ремонт клетки, как он тут же взгромоздился на ее крышку и все время, пока я работал, смотрел мне в глаза с озабоченным выражением и громко пищал. Тем временем от шума проснулся Боб — бодрым шагом влетев; в комнату, он потребовал объяснить, какого лешего я грохочу молотком посреди ночи.

— Осторожно! Ленивец! — гаркнул я, едва он показался в дверном проеме.

Только я крикнул, как ленивец перевернулся и выбросил вперед лапу. Ему недостало какого-нибудь дюйма, чтобы зацепить Боба за ногу. Боб мигом отпрянул в дальний угол и сердито взглянул на зверя.

— Как этот черт выбрался из клетки? — спросил он.

— Отодрал планки. Я как раз заканчиваю чинить, а ты, будь добр, помоги поймать его!

— Ну, дружище, с тобой не заскучаешь! — горестно сказал Боб. — То анаконды, то пираньи, то ленивцы…

Что касается Катберта, то он радостно приветствовал появление Боба и, совершив хитроумный обходной маневр, устремился к своей излюбленной цели — и, как и следовало ожидать, нахально устроился у моего приятеля в ногах, да еще вознамерился прямо тут же и уснуть.

Окончив починку клетки, я взял пустой мешок и приблизился к ленивцу, который по-прежнему беспомощно размахивал лапами в воздухе. Заметив мое приближение, он тут же перевернулся на спину и изготовился дать мне отпор — угрожал когтями и шипел, словно кипящий чайник, разевая пасть. После нескольких неудачных попыток набросить мешок ему на голову я решил, что пора ввести в бой Боба.

— Бери палку и отвлекай его внимание, — проинструктировал я своего партнера, — а я постараюсь накинуть на него мешок.

Боб согнал со своих ног негодующего Катберта и, держа оружие наперевес, без особого энтузиазма пошел на врага. Катберт последовал за ним. Боб сделал выпад в сторону ленивца — тот немедленно перевернулся и сделал ответный выпад. Боб отшатнулся назад и споткнулся о Катберта. Пользуясь моментом, я набросил мешок — есть! Он попал прямо на голову ленивца. Я подскочил к нему, одной рукой хватая за загривок, второй за передние лапы… Осечка! Мне удалось схватить лишь одну лапу, да и то слишком высоко. Не успел я понять свою ошибку и отпустить лапу, как мощные когти сомкнулись, будто клещи, и мои пальцы оказались зажаты словно в тисках. Но и это не все — я обнаружил, что горько заблуждался, полагая, что удерживаю чудовище за загривок. Ну все, думал я, сейчас он высунет голову из-под мешка и вцепится мне в руку своими желтыми зубами! Судя по зловещему шипению, которое раздавалось из-под мешка, было бы наивным полагать, будто моя атака настроила зверя на благодушный лад. Тем временем Бобу удалось на какое-то время отделаться от Катберта — они расстались взаимно недовольные, и я крикнул Бобу, чтобы тот подал мне палку — как-никак с оружием в руках чувствуешь себя уверенней!

— Открой-ка дверцу клетки, — сказал я, — попробую затащить его туда.

Боб сделал все, как я велел; но в тот самый момент, когда я пытался поднять ленивца с пола, чтобы пронести через комнату, ему удалось освободиться от мешка. Я ему тут же сунул палку в зубы — ничего лучшего в тот момент в голову прийти не могло. Челюсти сомкнулись, зубы чудовища принялись расщеплять палку с таки страшным хрустом, что кровь стыла в жилах. Одной рукой той самой, которая была зажата как в капкане, — я поднимал его с пола, а другой держал палку, чтобы он не да Бог не выпустил ее из пасти. Этот сложнейший жонглерский трюк уже почти увенчался успехом, как вдруг откуда ни возьмись налетел Катберт и устроился у меня в нога Пока я медленно разворачивался, Катберт с восторженны писком преследовал мои щиколотки, а ленивец, по-прежнему вися у меня на руке, смачно жевал палку и время о времени яростно шипел.

— Слушай, убери-ка эту проклятую птицу! — рявкну я Бобу, который, прислонясь к стене, заливался истерическим смехом. — Скорее, а то ленивец укусит меня!

Боб, чей смех перешел в рыдания, отогнал Катберта, а я протопал с опасной ношей через всю комнату и попытался впихнуть ленивца в клетку через дверцу. Не тут-то было — в пылу борьбы он сумел уцепиться задними лапами за решетку, и никакие силы не могли его оторвать.

— Хватит ржать! Лучше взял бы да помог отцепить эту проклятую тварь! — пропыхтел я.

— Посмотрел бы на все это со стороны, тоже бы животик от смеха надорвал, — парировал Боб. — Особенно понравился мне пируэт, который ты проделал с Катбертом. Очень элегантно!

Все же мы кое-как впихнули ленивца в клетку, затем утихомирили Катберта — вот теперь можно было спокойно ложиться по гамакам. Первое, что я сделал на следующий день — раздобыл проволочной сетки и столь тщательно укрепил клетку ленивца, что вырваться из нее было бы потруднее, чем из Дартмутской тюрьмы.

Вообще же о ленивцах с самых ранних времен, как ими начали интересоваться, понаписано столько несусветной чуши, как ни об одном другом южноамериканском животном. Какими только эпитетами не наделяли их! И ленивые, и глупые, и уродливые, и медлительные, и неуклюжие, и мучаются от жуткой боли при каждом движении, и еще столько всякой ерунды, что сказать противно. Вот типичное описание ленивца, принадлежащее перу некоего Гонсало Фердинандо де Овьедо:

«А вот еще странный зверь, которого гишпанцы с явной издевкою именуют cagnuolo, сие значит „легконогая собачонка“, а между тем сие есть одно из самых медлительных животных на свете, и движения оного столь тяжелы и неуклюжи, что оно едва ли может преодолеть и полсотни шагов за целый день. У оных животных четыре тонкие ноги, и на каждой по четыре когтя, как у птиц, и оные когти плотно прилегают к друг другу; но ни означенные когти, ни ноги не могут поднять их туловище над поверхностью земли… И главною радостию и наслаждением для них является висение на деревьях и других предметах, по коим можно карабкаться вверх… Когда же мне самому доводилось держать оных у себя дома, я не видел, чтобы они питались еще чем-либо, кроме как воздухом; и того же мнения придерживаются все здешние жители, ибо они никогда не видели, чтобы сии животные что-нибудь ели, но головы и пасти оных всегда повернуты в ту сторону, откуда ветер сильнее; из сего можно заключить, что более всего вкусу они находят в воздухе. Они хоть и обладают способностью кусаться, но не имеют к тому привычки, ибо у них очень маленькие пасти; они неядовиты и человеку не вредят, но в общем же — это грубые, бесполезные твари, не сулящие никакой выгоды человеку».

Вот так Овьедо, который своим изящным слогом дал бы сто очков вперед любому нынешнему щелкоперу, творит свой миф о ленивце. Ну, а наше дело — разоблачить его, мягко говоря, недостоверность. Во-первых, ленивец не такой уж и лентяй — чего-чего, а уж пятьдесят-то шагов за день ему вполне по силам. И даже больше — я уверен, что, передвигаясь с рекордной для ленивца скоростью, он может преодолеть за день не то что пятьдесят шагов, а несколько миль — при условии, конечно, что ему будет гарантирована зеленая улица при перемещении с дерева на дерево. Но в том-то и дело, что ленивец вовсе не стремится устанавливать рекорды скорости. Да и с чего бы он стал носиться по лесу как угорелый, пока дерево, на котором он висит, обеспечивает ему и стол, и дом?

Рассмотрим теперь пренебрежительные замечания Овьедо относительно конечностей ленивцев — мол, те не могут удержать тело на поверхности земли. А зачем ему это, коли он не наземное животное, а древесное? Он и не собирается спускаться на землю без крайней необходимости. Правда, если до этого дойдет, то ходить ему будет крайне затруднительно или вообще невозможно, потому что его лапы приспособлены не для ходьбы, а для лазания по деревьям. А что в этом такого? Нельзя же требовать от ленивца, чтобы он бегал по земле не хуже оленя, точно так же нельзя требовать и от оленя, чтобы он лазил по ветка; деревьев с ловкостью ленивца. И вот вместо того, чтобы похвалить ленивцев за удивительную адаптацию к жизни на дереве, Овьедо выпячивает лишь то обстоятельство, что ленивцу не дано шагать по земле, хотя он вовсе этого не жаждет.

В общем, под руками-ногами бедных ленивцев Овьедо позлословил всласть. Пойдем дальше: что стоит за его утверждением, будто эти твари питаются только воздухом? Позволю себе высказать предположение, что Овьедо или вообще не кормил тех бедолаг ленивцев, которых держал у себя дома, или давал им не ту пищу, так как отсутствием аппетита эти звери не страдают.

И вот, наконец, главная мысль Овьедо — мол, раз те или иные животные бесполезны для человека, то они вообще не нужны. Приходится с горечью констатировать, что старая философия, будто все твари на земле созданы исключительно на потребу человеку, дожила со времен Овьедо до наших дней. Ведь и в наши дни найдется, к сожалению, немало чванливых двуногих, убежденных: со всякой овцы непременно хоть шерсти клок, а раз от того или иного животного нет никакой корысти для человечества в целом и для них в частности — ату его, истребить его, и чем скорее, тем лучше!

Ну, а какого мнения о ленивцах знаменитые авторитеты? Пожалуйста: великий Бюффон в своей «Естественной истории» дает ленивцу еще более уничижительную характеристику, нежели Овьедо. По мнению Бюффона, ленивцы — ни больше ни меньше как величайшая ошибка природы. Мол, у них нет ни оружия для нападения, ни оружия для защиты; они медлительны, чрезвычайно глупы, и вообще вся жизнь для них — сплошная мука. Все это, по утверждению Бюффона, «результат странного и нелепого существования животного, обойденного милостью природы и являющего собой образец врожденного убожества».

Короче, сколько ни задал жару нам двупалый ленивец, но наша отважная команда не унималась — вскоре после той памятной ночной баталии мы приобрели ленивца другого вида, который водится в Гвиане, — трехпалого. Животные настолько различались внешне, что на первый взгляд не имели между собой никакого родства. Они казались примерно одинаковыми по размеру, но у трехпалого ленивца была удивительно маленькая по отношению к телу головка с крохотными глазками. Если у двупалого ленивца косматая бурая шерсть была редка, то трехпалого ленивца украшала густая пепельно-серая шерсть любопытной структуры, похожая на высохший мох. Благодаря густо разросшемуся волосяному покрову, ноги трехпалого ленивца выглядели более сильными, чем у двупалого, хотя в Действительности они были гораздо слабее. На его спине между лопатками красовался рисунок из темной шерсти, имевший форму восьмерки.

Теперь, когда у меня оказалось по одному ленивцу обо их видов, я получил идеальную возможность сравнивать я повадки и привычки. Вскоре выяснилось, что поведение этих животных столь же различно, как и внешность. Так, например, двупалый обыкновенно изволил почивать в традиционной для ленивцев манере — уцепившись за сук, положив голову на грудь между передними лапами; трехпалый же предпочитал отыскать развилку и устраивался, цепляясь лапами за одну ветку и упираясь спиной в другую. Если двупалый ленивец, как я уже упоминал, чувствовал себя на земле и вовсе беспомощно, то трехпалый все же мог держаться на ногах и, подогнув свои массивные когти, передвигался на согнутых ногах, словно древни старик, страдающий острым ревматизмом. Сказать по правде, он двигался вперед медленно и неуверенно, но все же хоть как-то мог перебираться с места на место. Зато ситуация с лазаньем по деревьям была абсолютно об ратная — двупалый передвигался быстро и ловко, а трехпалый — медленно и осторожно, тщательно проверяя прочность каждой следующей ветки, прежде чем доверить ей тяжесть собственного тела. Но главная разница заключалась, конечно же, в характере животных — двупалому было не занимать дикости и коварства, в чем мы убедились в ту кошмарную ночь; зато к его сородичу мы могли подходить без опаски с того самого момента, как он у нас появился.

Убедившись, что мой новый питомец почти ручной, я не преминул воспользоваться этим обстоятельством и на следующий же день выпустил его из клетки, чтобы заняться детальным изучением одного давно интересовавшего меня явления. Представьте-ка, входит Боб и застает такую картину: я сижу с ленивцем на коленях и что-то самозабвенно ищу у него в шерсти! На естественный вопрос Боба, чем это мы занимаемся, я дал искренний и правдивый ответ: ищу растительность в его шерсти! Как я ни старался разжевать ему суть исследования, сколько ни объяснял, что это не розыгрыш, не шутка, — Боб не хотел мне верить, и лишь когда много времени спустя мы приобрели еще одного ленивца, мне удалось сломить скептицизм Боба и убедить его, что привлекшее мое внимание явление — отнюдь не мое заблуждение.

Ну, я вижу, у вас глаза на лоб полезли от удивления.

А дело вот в чем — каждый волосок в шерсти ленивца имеет шероховатую или желобчатую поверхность. И вот на этих-то шероховатостях и желобках пышно произрастает растительность — какой-то вид плесени или водоросли — что и придает шерсти явно выраженный зеленый оттенок. Эту же самую плесень можно увидеть в Англии на гнилых заборах; ну, а в условиях теплой, влажной атмосферы тропиков она пышно разрастается в шерсти ленивца, придавая ему превосходную маскирующую окраску. Это уникальный случай содружества растения и млекопитающего.

Но при всем при этом, какого бы пай-мальчика ни строил из себя трехпалый ленивец, содержать в неволе двупалого бандюгу оказалось куда как проще! Трудно представить себе более неприхотливое существо — положишь ему обыкновенной папайи, заурядных бананов, плодов манго, добавишь для букета несколько сортов листьев, включая вездесущий гибискус, — и горя не знаешь! А трехпалый капризуля соглашался есть исключительно один-единственный сорт листьев и с упрямством, достойным лучшего применения, отвергал всякую другую пищу, так что в попытках прокормить его я совершенно сбился с ног. Будучи весьма примитивными животными, ленивцы способны длительное время обходиться без пищи. Рекорд принадлежит, по всей видимости, трехпалому ленивцу — не припомню из какого зоопарка, — который постился целый месяц без какого-либо вреда для себя. Кроме того, ленивцы славятся способностью выздоравливать после травм, фатальных для любых других животных, даже принимать роковые дозы яда — им хоть бы хны! Эта живучесть, а также медлительность и неспешность движений, как ни странно, сближает их с пресмыкающимися.

Но вернемся к нашему старому знакомому Овьедо. В своих рассуждениях о ленивцах он так отзывается об их голосах:

«Их голос весьма отличен от голосов иных зверей, ибо они поют только ночью, да и то лишь время от времени, и распевают всегда шесть нот, одну ниже другой по нисходящей, так что первая нота самая высокая, а остальные чиже. Подобно тому, как если бы человек распевал: ля-соль-фа-ми-ре-до, так и этот зверь говорит: ха-ха-ха-ха-ха-ха.

Такое впечатление, что первый изобретатель музыки пришел к своему открытию, послушав пение этого зверя. От него, и ни от чего иного, ведут свое начало принципы музыкальной науки».

Ну а что касается меня, то я ничего не могу сказать про вокальные достижения ленивцев. Может быть, Овьед и прочил своим питомцам оперную сцену, зато мои не производили никаких звуков, даже отдаленно похожих на то, о чем он писал. Сколько бессонных ночей провел я в своем гамаке, не теряя надежды, что они все же когда-нибудь примутся разучивать гаммы! Но все напрасно… Я знаю некоторых безмолвных животных, например жирафов, а теперь, похоже, можно причислить к этому ряду и ленивцев. Как я уже писал, двупалый разбойник, когда его тревожили, имел обыкновение громко шипеть; трехпалый шипел послабее, иногда при этом дополняя шипение глухим стоном, как при агонии. Судя по одним только этим звукам, я бы не решился разделить мнение Овьедо, что искусство музыки берет свое начало от песен ленивцев.

Увлекшись семейством Bradypodidae я совершенно позабыл о лунном увари. Когда же Боб напомнил мне, что через три дня мы должны будем вернуться в Джорджтаун с очередной партией животных, я вдруг понял, что у меня остался, возможно, последний шанс приобрести опоссума этого вида. Смешно вспоминать, в какую панику я впал! Я в спешном порядке в очередной раз повысил закупочную цену, заметался туда-сюда по главной улице Эдвенчер, обивая пороги людей, которые имели хоть какое-то отношение к охоте, умоляя раздобыть мне лунного увари. Но три дня пролетели как один миг, а никто так и не принес мне лунного увари. Я погрузился в глубокое уныние. Чтобы доставить нашу коллекцию к пристани, мы наняли неуклюжую длинную повозку, запряженную заморенной клячей. Повозка подкатила к нашей хижине, и мы с Бобом принялись нагружать ее клетками со всяческим зверьем. Кого у нас тут только не было — тут и ящики с тейю и игуанами; мешки с анакондами и мешочки со змеями поменьше; клетки с крысами, обезьянами и ленивцами; Катберт, отчаянно пищавший из-за решетки; клетки с маленькими птичками и большие бидоны с рыбами. Последней была торжественно погружена самая зловонная из всего багажа клетка — а именно с нашими старыми знакомыми, опоссумами, — и тяжело нагруженная повозка со скрипом и грохотом потащилась по дороге. Айвен был выслан вперед, чтобы обеспечить место для всей нашей коллекции на верхней палубе парохода.

Мы с Бобом медленно плелись рядом с повозкой, которая грохотала по белой от пыли дороге. Растущие на обочине деревья отбрасывали резкие тени. Мы махали на прощание местным жителям, которые вышли на улицу пожевать нам счастливого пути. Вот наконец остались позади последние дома Эдвенчер, и повозка выкатила на финишную прямую. Когда до причала оставалось ровно полпути, мы услышали сзади чей-то отчаянный крик. Я обернулся и увидел крохотную фигурку, бежавшую за нами следом и отчаянно махавшую рукой.

— Это кто еще такой? — спросил Боб.

— Почем я знаю! Уж не нам ли он машет?

— Похоже, что так. На дороге больше никого нет.

Повозка покатила дальше, а мы остановились и стали ждать.

— Похоже, он что-то тащит! — сказал Боб.

— Может, мы что-то забыли?

— Или что-то упало с повозки?

— Не думаю.

Но вот стало возможным рассмотреть бегущего. Это был маленький индейский мальчик — он бежал что есть сил по дороге, разметав по плечам длинные черные волосы; по лицу у него расплывалась широкая улыбка. В одной руке он держал веревочку, на которой болталось что-то крохотное и черное.

— Похоже, он несет какое-то животное, — сказал я и двинулся ему навстречу.

— Только не это, никаких больше животных! — проворчал Боб.

Тяжело дыша, мальчуган остановился и протянул мне веревочку. С конца ее свисало крохотное черное существо с розовыми лапками, розовым хвостом и красивыми темными глазками, обрамленными вскинутыми как бы в постоянном удивлении бровями. Они особенно эффектно смотрелись на фоне кремового меха. Это и был долгожданный лунный увари, он же мышиный опоссум.

Когда мой энтузиазм несколько поутих, мы с Бобом принялись шарить по карманам, чтобы расплатиться за опоссума, и вдруг поняли, что всю мелочь отдали Айвену. Но мальчик изъявил готовность прошагать с нами до причала оставшиеся полмили, и мы продолжили свой путь. Но не успели пройти и нескольких шагов, как меня ошарашила ужасная догадка.

— Боб, мне не во что посадить его, — сказал я, показывая на болтающегося на веревочке лунного увари.

— А что, нельзя его довезти так до Джорджтауна?

— Нет, мне нужна хотя бы коробка. А уж на пароходе я сварганю для него клетку.

— А где возьмешь коробку?

— Придется сбегать в магазин.

— Как, обратно? Пароход должен быть с минуты на минуту! Опоздаешь!

Как бы в подтверждение его слов с реки донеслись гудки парохода. Но я уже несся назад в Эдвенчер.

— Задержи отправление, пока я не вернусь! — завопил я.

Боб отчаянно взмахнул руками и ринулся к причалу.

Домчавшись до Эдвенчер и вихрем ворвавшись в магазин, я бросился к изумленному торговцу с просьбой дать мне коробку. Сохраняя достойное похвалы присутствие духа, он без лишних вопросов вывалил на пол груду консервов и протянул мне пустую коробку. Я пулей вылетел наружу, но, лишь пробежав значительную часть пути, услышал рядом с собою топот чьих-то ножек. Оказывается, это был все тот же мальчуган-индеец, который, как выяснилось, неотступно сопровождал меня. На лице у него была та же широкая улыбка.

— Дайте я понесу коробку, хозяин, — сказал он.

Я был только рад передать ему ношу, так как опоссум, непривычный к таким забегам, начал бунтовать и все время норовил забраться по веревочке и цапнуть меня за руку. Так мы и летели по пыльной и раскаленной солнцем дороге, каждый дорожа своей ношей — он коробкой, которая была водружена у него на голову, я — зверьком, болтавшимся на веревочке. Я взмок как мышь, легкие горели, мне несколько раз хотелось остановиться и отдышаться, но всякий раз меня, точно удар хлыста, подгонял гудок парохода.

Когда я, пробежав последний поворот, увидел все еще стоящий у причала пароход, я был уже ни жив ни мертв. За кормой бушевала взбитая винтом пена, на сходнях стояла отчаянно жестикулировавшая группа людей, включающая Боба, Айвена и капитана судна. Прижимая к груди опоссума и коробку, я стремглав взбежал по сходням и сразу же припал к перилам, хватая ртом воздух. Сходни взяли на борт, пароход дал гудок и с шумом отвалил от пристани. Через открывшуюся полосу воды Айвен швырнул мальчику-индейцу плату. Когда я окончательно пришел в себя, пароход уже шел полным ходом вверх по реке.

— Муза, воспой нам поход Одиссея за увари лунным, — сказал Боб, протягивая мне бутылку пива. — Я-то думал, что нам без тебя так и придется уехать. Капитан уже начал выходить из себя. Особенно когда я сказал, что ты побежал за опоссумом. Он, похоже, расценил это как оскорбление своего капитанского мундира.

Я развязал сумку с инструментом и, пока мы плыли, превратил коробку в отличную клетку для опоссума. Теперь осталось только развязать веревочку, которой он был перевязан поперек живота. Он разинул пасть и зашипел в обычной для опоссумов «дружелюбной» манере, но все же я цепко схватил его за загривок и принялся распутывать узел.

Но вот что бросилось мне в глаза. Я заметил, что у него на брюхе, между задними лапами, имелась продолговатая выпуклость, похожая на колбасу. Я испугался: вдруг это какое-нибудь внутреннее кровоизлияние, вызванное веревкой? Забегая вперед, скажу, что моя тревога оказалась напрасной. Более того, поняв подлинную причину вздутия, я чрезвычайно обрадовался. Когда я стал исследовать животное, то обнаружил в выпуклости продолговатое отверстие. Разведя складки кожи, я увидел карман, а в нем — дрожащих розовых детенышей. Вполне естественно, мамаша была вне себя от ярости, что я своим вторжением столь бесцеремонно нарушил покой ее крошек, и издала громкий, дребезжащий, как жестянка, крик ярости. Продемонстрировав детенышей Бобу и сосчитав их (их было трое, каждый — в половину моего мизинца), я водворил возмущенную мамашу в клетку. Она тут же села на задние лапы, скрупулезно обследовала свой кармашек, разглаживая шерстку и ворча про себя. Затем она скушала банан, свернулась клубочком и уснула.

Я был наверху блаженства, оттого что у меня не один мышиный опоссум, а целая семья, и всю дорогу до Джорджтауна только о них и говорил. По прибытии мы показали нашу коллекцию взволнованному Смиту. Лунных увари я приберег в качестве гвоздя программы, рассчитывая, что они вызовут у Смита не меньший восторг, чем у меня. И вот я с величайшей гордостью и предвкушая похвалы показываю дражайшее семейство… Но каково же было мое удивление, когда лицо Смита выразило крайнее разочарование.

— Что случилось? — ошеломленно спросил я. — Они вед такие лапочки! И какого труда мне стоило раздобыть их!

Смит провел меня к пирамиде из пяти клеток.

— Да у меня тут в каждой по паре таких, — хмыкнул он. — Я уже устал всем повторять: не приносите больше! Их тут пропасть.

И тут я подумал о деньгах, которые отдал за, как оказалось, не больно-то редкую зверюшку, о беготне и нервотрепке, на которые пошел ради нее, и тяжко вздохнул.

— Ну что ж, — философски заметил я. — Ведь если бы они оказались редкими животными, я кусал бы себе локти, что не добыл ни одного.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления