Онлайн чтение книги

Том 5. Стихотворения 1923

Агитлубки,1923

Вон самогон!*

Эй, иди,

подходи, крестьянский мир!

Навостри все уши —

и слушай!

Заливайся, песня!

Пой и греми!

Залетай в крестьянские уши!

Кто не хочет из вас

в грязи,

под плетнем

жизнь окончить смертью сучьей —

прочитай про это,

послушай о нем,

вникни в этот серьезный случай.

Село Малые Тишки

Недалёко от нас,

то ль на некой горе,

то ли просто

на маленькой вышке,

помещается

на реке на Туре

деревушка —

Малые Тишки.

Деревушкой ее называют зря.

Хоть домов полсотни менее,

но на каждом из них

крыша —

точно заря,

каждый двор —

не двор, а имение.

Лет пяток назад

жил во всех домах

генерал,

помещик Дядин.

А мужик глядел

да шапчонку ломал,

да слюну облизывал, глядя.

В Октябре

с генерала спустили жир:

подавай, мол, обратно наше!

Дернул Дядин в Париж,

а мужик зажил.

Жил и жил себе полной чашей.

Новый школьный дом

украшает луг.

(Не к лицу коммуне дурак-то!)

Электрический ходит в поле плуг,

громыхает электротрактор.

Каждый весел и сыт,

обут и здоров.

У детишек

не щеки, а пышки.

Так,

распеснив песни из всех дворов,

проживали Малые Тишки.

Степанида Саврасовна Водкина

Лишь одна с по-над краю стоит изба,

курьей ножкой держится еле,

на карнизах на всех

ободра́лась резьба,

ветер дует

и хлещет в щели.

Здесь, паучьей нитью обо́ткана,

проживала

меж ветра вывшего

Степанида Саврасовна Водкина,

станового супруга

бывшего.

Степанидин муж

был известен всем.

Кто

в селе

станового выше?

Все четырнадцать шкур,

а не то что семь

норовил содрать он с Тишек.

Обдирал становой

целых 20 лет.

20 — жили воя и ноя.

Становой жирел,

и жена —

ранет,

щекопузье блестит наливное.

Да коммуна пришла,

кумачом хохоча,

постреляла для верности вящей.

В ту же ночь

становой

задал стрекоча,

не простясь аж

с супругою спящей.

Поодряб Степанидиных щек ранет,

стали щеки

из розовых

белые.

Телеса

постепенно сошли на нет,

из упругих стали дебелые.

Подвело от голодных харчей живот.

Дрожью ежась от каждого чиха,

прощена добротой мужиков

и живет,

только в ночь выходя,

как сычиха.

Днем в окно глядит,

как собака на кость,

рада всем перегрызть бы глотки она.

Так жила,

притаив до времени злость,

Степанида Саврасовна Водкина.

Черное дело

Спят мужик и баба,

корова и бык.

Ночь.

Луна в небесах

рассияла лик,

небо вызвездя в лучшем виде.

Лишь один

оборванец

крадется…

и шмыг

в подворотнюю щель —

к Степаниде.

Степанида задвижку открыла на стук,

получила записку в руки из рук;

слов не слыша меж крысьего писку,

поднесла записку

под лунный круг,

под луною

читает записку.

Прочитала раз,

перечла еще.

Под ногами

от слез

лужа.

Слезы радости мчат со всех щек.

Оказалось —

записка от мужа.

«Степанида моя,

Степанида-свет,

чтоб покончить с властью Советов,

выполняй досконально мой совет,

делай так-то…

это и это…

Твой супруг

Ферапонт Водкин».

А под Водкиным

росчерк короткий.

А еще через ночь,

в тот же час

точь-в-точь,

не будить стараясь народа,

подкатила к калитке

и целую ночь

разгружалась бесшумно подвода.

Протащили в окно

пару длинных труб,

100 бутылей, скрытых корзиною,

протащили какой-то тяжелый куб

да еще

кишки резинные.

Семь ночей

из-за ставен горел огонек.

Уловило б чуткое ухо

за стеной возню

да шарканье ног,

да печурку —

пыхтела глухо.

Через семь ночей,

через дней через семь,

вышла

днем

Степанида —

другая совсем.

По губам,

как игривая рыбка,

то и дело ныряла улыбка.

Самогонный дух

Через день

столпился народ у ворот,

занят важным одним вопросом:

чем-то воздух несет?

Разгалделся народ,

в удивлении тянет носом.

А по воздуху,

сквозь весеннюю ясь,

заползая и в ноздри

и в глотки,

над избой Степанидьей, дымком раскурясь,

вьется дух

самогонки-водки.

Бывший пьяница Пров говорит:

«Эге!

Не слыхал я давно запашочка».

Будто бес какой появился в ноге —

Прова

запах

тянет пешочком.

Прова запах

за ногу ведет и ведет,

в ухо шепчет:

«Иди!

Разузнай-ка».

К хате Водкиной вывел,

поставил,

и вот —

на крыльце

появилась хозяйка.

А народ валит, —

верь мне или не верь, —

то ль для вида,

а то ль для принятия мер,

но к дверям Степанидина дома

даже Петр пришел

милиционер,

даже —

члены волисполкома.

Ярый трезвенник Петр

растопырил рот,

выгнул грудь для важности вида

да как гаркнет:

«Ты что ж!

Разорять народ?

Али хочешь в острог, Степанида?»

А хозяйка в ответ:

«Что пристал, как репей?!

Мужикам служу —

не барам.

Мне не надо рублей —

подходи и пей!

Угощаю всех

даром».

Пров затылок чешет:

«Не каждый, мол, день

преподносят такие подарки».

Пров шагнул,

остальные за ним —

на ступень.

«Не умрем, чай,

с одной-то чарки».

Выпил рюмку —

прошла волшебством по душе.

По четвертой —

пришло веселье.

И не рюмками —

четвертями уже

лижут все даровое зелье.

Утро.

Вышли все,

не чуют земли.

Встали свиньями

на четвереньки.

С закоулков проселочных пыль мели:

бородища —

мокрые веники.

Не дошли до дому ни Петр,

ни Пров:

Петр в канаву слег,

Пров свалился в ров.

Прова

утром

нашли в трясине —

щеки синему

выгрызли свиньи.

Хмель

Полдень.

Встал народ.

Негодящий вид.

Перекошены наискось лица.

В животе огонь,

голова трещит, —

надо, значит,

опохмелиться.

Потащились

все, кто ходить еще мог,

к Степаниде идут

на крылечко.

Так же

вьется соблазном над хатой

дымок.

Ткнули дверь.

Да не тут-то было!

Замок

изнутри просунут в колечко.

«Степанида, — орут, —

вылезай помочь!»

Пузо сжали,

присели на корточки.

«К черту лешему!

Убирайтесь прочь! —

Степанидин голос

из форточки. —

Попоила раз —

и довольно, чать! —

заорала Водкина гневно. —

Угостила раз —

не всегда ж угощать?!

Затаскались сюда

ежедневно!

Вы у честной вдовы —

не в питейном, чай!

Да и где это видано в мире,

чтоб не только водку,

хотя бы чай

подавали бесплатно в трактире?!»

Но в ответ на речь

пуще прежнего гул:

«Помоги, Степанида Саврасовна».

«Помогу, —

говорит, —

да гони деньгу».

Почесались.

«Ладно.

Согласны».

Осушили сегодня пару посуд,

а назавтра —

снова похмелье.

Снова деньги несут.

Самогон пососут —

протрезвели

и снова за зелье.

Тек рекой самогон.

Дни за днями шли.

Жгло у пьяниц живот крапиво́ю,

Растряслись вконец мужичьи кошли,

всё

до ниточки пьют-пропивают.

Всё, что есть в селе,

змей зеленый жрет, —

вздулся, полселения выев.

Всё бросают зеленому зме́ищу в рот,

в пасть зубастую,

в зевище змиев.

Великое разорение

Самогонный потоп

заливает-льет,

льет потоп

и не хочет кончиться.

Вымирает народ,

нищает и мрет,

лишь жиреет вовсю самогонщица.

Над деревней

царит самогонище-гад,

весь достаток Водкиной отдан.

Урожай —

и тот заложили в заклад

вплоть до 28-го года.

У любого

на морде

от драк полоса.

Не услышишь поющего голоса.

Только в плаче

меж драк

визжат голоса:

муж

жене

выдирает волосы.

Переехала Водкина в школьный дом:

«Неча зря, мол, учиться в школах».

А учителя — в хлев:

«Проживет и в нем».

Рос в селе за олухом олух.

Половину домов

пережрал пожар,

на другой —

поразлезлись крыши.

В поле

тракторы

пережрала ржа.

Мост —

и то на ладан дышит.

Что крепила

на пользу

советская власть —

постарались развеять прахом.

Все, что коплено год,

можно в час раскрасть, —

и раскрали

единым махом.

Только чаще

болезнь забирается в дом,

только смерть обжирается досыта,

да растут ежедневно

холм за холмом

на запущенной глади погоста.

Да в улыбку расплылись наши враги:

поп,

урядник

и старый помещик.

Пей еще —

и погиб,

и не сдвинешь ноги,

и помещик вопьется, как клещи.

Вот и вся история

кончена,

зря не стоит болтать лишка.

Так пришла

из-за самогонщины

богатейшей деревне крышка.

Слушай, крестьянин!

Эй, иди,

подходи, крестьянский мир!

Навостри все уши —

и слушай!

Заливайся, песня!

Пой и греми!

Залетай в крестьянские уши!

Кто не хочет из вас

в грязи,

под плетнем

дни закончить смертью сучьей, —

прочитай про это,

подумай о нем,

вникни в этот правдивый случай.

Чтоб и вас

самогонка

в гроб не свела —

всех,

кто гонит яд-самогон,

выгоняй из деревни,

гони из села,

из станиц

вышвыривай вон!

Чтоб республика наша

не кончила дни,

самогонную выпив отраву, —

самогонщиков банду

из сел

гони!

Выгоняй самогонщиц ораву!

Выгоняй, кто поит,

выгоняй, кто пьет!

Это — гниль.

Нужна кому она?!

Только тот, кто здоров, —

крестьянству оплот,

лишь от них расцветает коммуна.

[ 1923 ]

Обложка Маяковского к книжке «Вон самогон!»

Крестьянам! Рассказ о Змее-Горыныче и о том, в кого Горыныч обратился нынче*

У кого нуждою глотку свело —

растопырь на вот это уши.

Эй, деревня каждая!

Эй, село!

Навостри все уши —

и слушай.

Нынче

будет

из старой истории сказ

о чудовище —

Змее-Горыныче.

Нынче

этот змей

объявился у нас,

только нынче

выглядит иначе.

Раз завидя,

вовеки узнаешь ты:

чешуя его

цвета зеленого,

миллион зубов —

каждый

будто бутыль —

под губой

у зме́ища оного.

Этот змеище зол,

этот змеище лют,

пасть —

верста,

а не то что са́жень!

Жрет в округе всё,

а не то что люд!

Скот сжирает

и хаты даже!

Лишь заявится он —

подавай урожай.

Миг —

и поле Горынычу отдано.

Всё ему неси,

служи, ублажай,

сам же лапу соси

голодный.

Деревушка.

Прильнет Горынычев рот —

в деревушке —

ни клуба,

ни школы.

Подползет к селу,

хвостом вильнет —

и мужик

голодный и голый.

Зажигается пузо в тысячу искр,

лишь глазищами взглянет своими.

Дух сивушный

дымит сквозь ноздревый писк.

Самогон — змеи́щево имя.

Он

болезнью вползает в мужицкий дом.

Он

раздорами кормится до́сыта.

От него

вырастает холм за холмом

в горб изго́рбится гладь погоста.

От него

расцветают наши враги —

поп,

кулак

да забытый помещик.

Знает враг,

что ни рук не поднять,

ни ноги́,

коль вопьются сивушные клещи.

Всё богатство крестьянское зме́ище

жрет,

вздулся,

пол-России выев.

Всё бросают зеленому змеищу в рот,

в пасть зубастую,

в зевище змиев.

Если будет

и дальше

хозяйничать гад,

не пройти по России и году —

передо́хнет бедняк,

обнищает богач.

Землю вдрызг пропьешь

и свободу.

Если ты

погрязнешь

в ленивую тишь —

это горе

вовек не кончится.

Самогонщики

разжиреют лишь,

разжиреют лишь

самогонщицы.

Чтоб хозяйство твое

не скрутил самогон,

чтоб отрава

в гроб не свела, —

самогонщиков

из деревни

вон!

Вон из хутора!

Вон из села!

Комсомолец!

Крестьянин!

Крестьянка!

Эй!

Жить чтоб

жизнью сытой

и вольной,

бей зеленого книгой!

Учением бей!

Хвост зажми ему

дверью школьной!

Изгоняй, кто поит,

выгоняй, кто пьет!

Это — гниль!

Нужна кому она?!

Только тот,

кто здоров, —

крестьянству оплот.

Трезвым мозгом сильна коммуна.

[ 1923 ]

Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога — крестьянству не подмога

Долой*

Мы

сбросили с себя

помещичье ярмо,

мы

белых выбили,

наш враг

полег, исколот;

мы

побеждаем

волжский мор

и голод.

Мы

отвели от горл блокады нож,

мы

не даем

разрухе

нас топтать ногами,

мы победили,

но не для того ж,

чтоб очутиться

под богами?!

Чтоб взвилась

вновь,

старья вздымая пыль,

воронья стая

и сорочья,

чтоб снова

загнусавили попы,

религиями люд мороча.

Чтоб поп какой-нибудь

или раввин,

вчера

благословлявший за буржуев драться,

сегодня

ручкой, перемазанной в крови,

за требы требовал:

«Попам подайте, братцы!»

Чтоб, проповедуя

смиренья и посты,

ногами

в тишине монашьих келий,

за пояс

закрутивши

рясовы хвосты,

откалывали

спьяну

трепака

да поросенка с хреном ели.

Чтоб, в небо закатив свиные глазки,

стараясь вышибить Россию из ума,

про Еву,

про Адама сказывали сказки,

на место знаний

разводя туман.

Товарищ,

подымись!

Чего пред богом сник?!

В свободном

нынешнем

ученом веке

не от попов и знахарей —

из школ,

из книг

узнай о мире

и о человеке!

[ 1923 ]

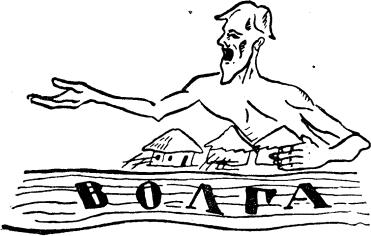

Прошения на имя бога — в засуху не подмога*

Эй, крестьяне!

Эта песня для вас!

Навостри на песню ухо!

В одном селе,

на Волге как раз,

была

засу́ха.

Сушь одолела —

не справиться с ней,

а солнце

сушит

сильней и сильней.

Посохли немного

и решили:

«Попросим бога!»

Деревня

крестным ходом заходила,

попы

отмахали все кадила.

А солнце шпарит.

Под ногами

уже не земля —

а прямо камень.

Сидели-сидели, дождика ждя,

и решили

помолиться

о ниспослании дождя.

А солнце

так распалилось в высях,

что каждый росток

на корню высох.

А другое село

по-другому

с засухами

борьбу вело,

другими мерами:

агрономами обзавелось

да землемерами.

Землемер

объяснил народу,

откуда

и как

отвести воду.

Вел

землемер

с крестьянами речь,

как

загородкой

снега беречь.

Агроном учил:

«Засеивайтесь злаком,

который

на дождь

не особенно лаком.

Засушливым годом

засеивайтесь корнеплодом —

и вырастут

такие брюквы,

что не подымете и парой рук вы».

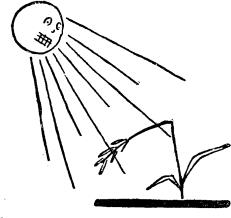

Эй, солнце —

ну-ка! —

попробуй,

совладай с наукой!

Такое солнце,

что дышишь еле,

а поля — зазеленели.

Отсюда ясно:

молебен

в засуху

мало целебен.

Чем в засуху

ждать дождя

по году,

сам

учись

устраивать погоду.

[ 1923 ]

Про Феклу, Акулину, корову и бога*

Нежная вещь — корова.

Корову

не оставишь без пищи и крова.

Что человек —

жить норовит меж ласк

и нег.

Заботилась о корове Фекла,

ходит вокруг да около.

Но корова —

чахнет раз от разу.

То ли

дрянь какая поедена и попита,

то ли

от других переняла заразу,

то ли промочила в снегу копыта, —

только тает корова,

свеча словно.

От хворобы

никакая тварь не застрахована.

Не касается корова

ни жратвы,

ни пойла —

чихает на всё стойло.

Известно бабе —

в таком горе

коровий заступник —

святой Егорий.

Лезет баба на печку,

трет образа, увешанные паутинами,

поставила Егорию в аршин свечку —

и пошла…

только задом трясет по-утиному!

Отбивает поклоны.

Хлоп да хлоп!

Шишек десять набила на лоб.

Умудрилась даже расквасить нос.

Всю руку открестила —

будто в сенокос.

За сутками сутки

молилась баба,

не отдохнув ни минутки.

На четвертый день

(не помогли корове боги!)

отощала баба —

совсем тень.

А корова

околела, задрав ноги.

А за Фекловой хатой

— пройдя малость —

жила Акулина

и жизнью наслаждалась.

Акулина дело понимала лихо.

Аж ее прозвали

— «Тетя-большевиха».

Молиться —

не дело Акулинье:

у Акулины

другая линия.

Чуть у Акулины времени лишки,

садится Акулина за красные книжки.

А в книгах

речь

про то,

как корову надо беречь.

Заболеет —

времени не трать даром —

беги скорей за ветеринаром.

Глядишь —

на третий

аль на пятый день

корова,

улыбаясь,

выходит за плетень,

да еще такая молочная —

хоть ставь под вымя трубы водосточные.

Крестьяне,

поймите мой стих простенький

да от него

к сердцу

проведите мостики.

Поймите! —

во всякой болезни

доктора̀

любого Егория полезней.

Болезням коровьим —

не помощь бог.

Лучше

в зубы возьми ног пару

да бросайся

со всех ног —

к ветеринару.

[ 1923 ]

Ни знахарство, ни благодать бога в болезни не подмога*

Нашла на деревню

оспа-зараза.

Вопит деревня.

Потеряла разум.

Смерть деревню косит и косит.

Сёла

хотят разобраться в вопросе.

Ванька

дурак

сказал сразу:

«Дело ясное —

оно не без сглазу.

Ты

вокруг коровы пегой

возьми

и на ножке одной

побегай

да громко кричи больного имя.

Заразу —

как рукой снимет».

Прыгают —

орут,

аж волдыри в горле.

А люди

мёрли,

мёрли

и мёрли.

Тогда

говорит Данила Балда:

«Средство есть —

наговорная вода.

Положи́те, —

говорит, —

в воду уголёчек

и сплевывайте

сквозь губы́ уголочек».

Пока заговаривали воду,

перемёрло

еще

с десяток народу.

Собрались

снова

всей деревней.

Выжил из ума Никифор древний,

говорит:

«Хорошее средство есть —

ходите по улице

и колотите в жесть.

Пусть бабы разденутся да голосили чтобы —

в момент

не будет и следа от хворобы».

Забегали.

Резвей, чем в прошлые разы́,

бьют в кастрюли,

гремят в тазы —

выгоняют, значит, оспяного духа.

Да оспа оказалась

бабой без слуха.

Пока гремели —

человек до́ ста

провезли из села в направлении погоста.

Тогда

бабы

вспомнили о боженьке,

повалились господу-богу в ноженьки.

Молятся,

крестятся

да кадилом кадят.

А оспа

душит людей,

как котят.

Только поп

за свои молебны

чуть не весь пережрал урожай хлебный.

Был бы всей деревне капут,

да случай счастливый представился тут:

Балды Данилы умный отпрыск —

красноармеец Иванов

вернулся в отпуск.

Служил Иванов в полку,

в лазарете,

все переглядел болезни эти.

Знахарей разогнал саженей за̀ сто,

получил по шеям и поп кудластый.

Как гаркнет

по-военному

во весь рот:

«Смирно!

Протяните

руки вперед!»

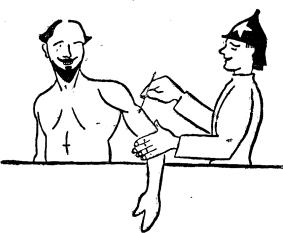

В руке Иванова ножичек блеснул,

поцарапал руку

да из пузыречка плеснул.

«Готово, — говорит. —

Оспа приви́лась.

Верьте в медицину, а не в божью милость».

Загудело веселье над каждым из дворов.

Каждый весел.

Каждый здоров.

Вывод тот,

что во время болезней

доктора̀

и попов,

и суеверий,

и вер полезней.

Да еще,

чем хлестать самогон без про́сыпу,

наймите фельдшера

и привейте оспу.

[ 1923 ]

Товарищи крестьяне, вдумайтесь раз хоть — Зачем крестьянину справлять Пасху?*

Если вправду

был

Христос чадолюбивый,

если в небе

был всевидящий бог, —

почему

вам

помещики чесали гривы?

Почему давил помещичий сапог?

Или только помещикам

и пашни

и лес?

Или блюдет Христос

лишь помещичий интерес?

Сколько лет

крестьянин

крестился истов,

а землю получил

не от бога,

а от коммунистов!

Если у Христа

не только волос долгий,

но и ум

у Христа

всемогущий, —

почему

допущен голод на Волге?

Чтобы вас

переселять в райские кущи?

Или только затем ему ладан курится,

чтобы у богатого

в супе

плавала курица?

Не Христос помог —

советская власть.

Чего ж Христу поклоны класть?

Почему

этот самый бог тройной

на войну

не послал

вселюбящего Христа?

Почему истреблял крестьян войной,

кровью крестьянскою поля исхлестал?

Или Христу —

не до крестьянского рева?

Христу дороже спокойствие царево?

Крестьяне

Христу молились веками,

а война

не им остановлена,

а большевиками.

Понятно —

пасха блюдется попами.

Не зря обивают попы пороги.

Но вы

из сердца вырвите память,

память об ихнем —

злом боге.

Русь,

разогнись,

наконец,

богомолица!

Чем праздновать

чепуху разную,

рождество

и воскресенье

Коммуны-вольницы

всем крестьянским сердцем отпразднуем!

[ 1923 ]

Про Тита и Ваньку*

Случай, показывающий, что безбожнику много лучше

Жил Тит.

Таких много!

Вся надежда у него

на господа-бога.

Был Тит,

как колода, глуп.

Пока не станет плечам горячо,

машет Тит

со лба на пуп

да с правого

на левое плечо.

Иной раз досадно даже.

Говоришь:

«Чем тыкать фигой в пуп —

дрова коли!

Наколол бы сажень,

а то

и целый куб».

Но сколько на Тита ни ори,

Тит

не слушает слов:

чешет Тит языком тропари

да «Часослов».

Раз

у Тита

в поле

гроза закуролесила чересчур люто.

А Тит говорит:

«В господней воле…

Помолюсь,

попрошу своего Илью-то».

Послушал молитву Тита Илья

да как вдарит

по всем

по Титовым жильям!

И осталось у Тита —

крещеная башка

да от избы

углей

полтора мешка.

Обнищал Тит:

проселки месит пятой.

Не помогли

ни бог-отец,

ни сын,

ни дух святой.

А Иванов Ваня —

другого сорта:

не верит

ни в бога,

ни в чёрта.

Товарищи у Ваньки —

сплошь одни агрономы

да механики.

Чем Илье молиться круглый год,

Ванька взял

и провел громоотвод.

Гремит Илья,

молнии лья,

а не может перейти Иванов порог.

При громоотводе —

бессилен сам Илья

пророк.

Ударит молния

Ваньке в шпиль —

и

хвост в землю

прячет куце.

А у Иванова —

даже

не тронулась пыль!

Сидит

и хлещет

чай с блюдца.

Вывод сам лезет в дверь

(не надо голову ломать в му́ке!):

крестьянин,

ни в какого бога не верь,

а верь науке.

[ 1923 ]

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления