Онлайн чтение книги

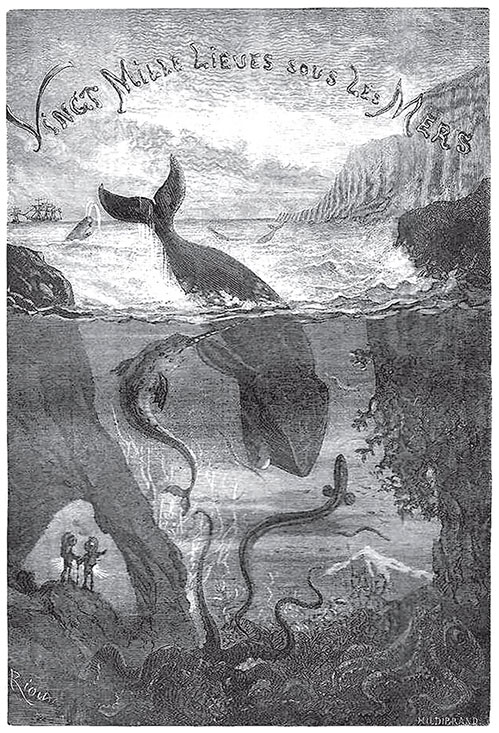

Двадцать тысяч лье под водой

Twenty Thousand Leagues Under the Sea

Часть первая

Глава первая

Плавающий риф

1866 год ознаменовался удивительным и необъяснимым явлением, которое, вероятно, еще многим памятно. Оно крайне взволновало жителей приморских городов, сильно возбудило умы в континентальных государствах и особенно встревожило моряков. Купцы и судовладельцы, капитаны торговых судов и военных кораблей, морские офицеры, шкиперы и механики как в Европе, так и в Америке, правительства различных государств — все были в высшей степени и заинтересованы и озабочены.

Дело в том, что с некоторого времени многим кораблям случалось встречать в море «что-то громадное», какой-то длинный веретенообразный предмет, который порой светился в темноте и далеко превосходил кита по размерам и быстроте движений.

В различных судовых журналах записаны были все факты, относившиеся к этим странным происшествиям, и в показаниях о строении этого загадочного предмета или существа, о его неимоверной скорости, поразительной силе движений и особенностях почти не было разногласий. Если это было животное из отряда китов, то, судя по описаниям, оно было гораздо больше всех доныне известных представителей китообразных. Ни Кювье, ни Ласепед, ни Дюмериль, ни Катрфаж не поверили бы в существование подобного чудовища, не увидав его собственными глазами, то есть глазами ученых.

Придерживаясь средних значений, полученных при различных наблюдениях, не принимая в расчет все чересчур осторожные оценки, по которым в этом непонятном существе было не более двухсот футов в длину, а также отвергая явные преувеличения, по которым оно имело будто бы одну милю в ширину и три в длину, надо было все-таки допустить, что это удивительное животное, если только оно существует, в значительной степени превосходит все размеры, установленные ихтиологами.

Животное это существовало — существование его было доказано многими фактами, и никто или почти никто в нем не сомневался. При склонности верить в чудеса, которая так свойственна человеческому уму, понятно, какую тревогу произвело это необычайное явление. Некоторые пытались было отнести его к области сказок и фантазий, но напрасно…

20 июля 1866 года пароход «Гаверн Хиггинсон», принадлежащий компании «Калькутта и Бернах», встретил эту двигающуюся массу в пяти милях[1]Морская миля — единица длины в морской и воздушной навигации, равная 1852 м. (Здесь и далее — прим. изд.) к востоку от берегов Австралии. В первую минуту капитан Бекер подумал, что на ткнулся на неизвестную подводную скалу. Он даже собрался уже определить точные координаты этой скалы, как вдруг из нее вырвались со страшной силой два столба воды и со свистом поднялись футов на полтораста в высоту. Можно было сделать только два предположения: или это был плавучий риф, на котором периодически извергались гейзеры, или «Гаверн Хиггинсон» имел дело с каким-то до сих пор неизвестным морским млекопитающим, которое выбрасывало из носовых отверстий фонтаны воды, смешанные с воздухом и паром.

23 июля того же года в водах Тихого океана подобное явление заметили с парохода «Кристобаль Колон», принадлежащего компании «Вест-Индия и Тихий океан». Оказалось, что это необыкновенное животное могло передвигаться с невероятной скоростью: за трое суток оно прошло более семисот морских миль, отделяющих пункты, на которых наблюдали его «Гаверн Хиггинсон» и «Кристобаль Колон».

Пятнадцать дней спустя в двух тысячах лье[2]Морское лье — старинная французская единица измерения расстояния, равная 5556 м. от последнего пункта пароходы «Гельвеция», принадлежащий Национальной компании, и «Шанон», принадлежащий «Рояль-Мэйл», встретились в Атлантическом океане, между Америкой и Европой, и сигналами указали друг другу на морское чудовище, лежавшее на 45°152 северной широты и 60°352 долготы к западу от Гринвичского меридиана. При совместном наблюдении приблизительно рассчитали длину млекопитающего, по меньшей мере в триста пятьдесят английских футов[3]Английский фут — единица измерения расстояния, равная 12 дюймам, или 30,48 см.. «Гельвеция» и «Шанон» казались гораздо меньше его, хотя оба имели по сто метров от форштевня до ахтерштевня. А самые громадные киты, которые попадались у Алеутских островов, и те были не более пятидесяти шести метров в длину.

Эти известия поступили одно за другим; затем были сделаны новые наблюдения с борта трансатлантического корабля «Перейр»; потом произошло столкновение судна «Этна» с чудовищем; затем офицерами французского фрегата «Нормандия» был составлен акт о том, что они видели это огромное животное; очень обстоятельные сведения были доставлены с борта «Лорд Клейда» штабом коммодора Фитцджеймса. Все это чрезвычайно взволновало общественное мнение. В странах, легкомысленно настроенных, только подсмеивались и подшучивали над загадочным чудом, но в странах серьезных и практических — Англии, Америке, Германии — им были сильно озабочены.

Во всех больших городах чудовище вошло в моду; о нем толковали в кофейнях, над ним потешались в газетах, его представляли в театрах. Газетные утки несли яйца всевозможных цветов. Все периодические издания за неимением точных и подлинных изображений принялись показывать разных фантастических гигантов, начиная от белого кита, страшного «Моби Дика» из Арктики, до чудовищных осьминогов, которые своими щупальцами могут опутать судно водоизмещением пятьдесят тонн и увлечь его в бездну океана. Дошло даже до того, что откопали древние рукописи и стали ссылаться на мнения Аристотеля и Плиния, которые допускали существование подобных чудовищ, на норвежские рассказы епископа Понтопидана, на описания Павла Геггеды и, наконец, на донесения Харрингтона, который утверждал, что в 1857 году, находясь на палубе «Кастиллана», он собственными глазами видел громадного змея, до того времени посещавшего только воды газеты «Конститьюшнл».

Тут-то и загорелась нескончаемая полемика между учеными обществами и научными журналами — полемика верующих с неверующими. Вопрос о чудовище воспламенил все умы. Журналисты, серьезно относившиеся к науке и отстаивавшие ее, вступили в распрю с другими журналистами, которые отбивались остротами и каламбурами, и целые потоки чернил пролились в этой достопамятной кампании; некоторые даже поплатились двумя-тремя капельками крови, потому что из-за этой «морской змеи» противники нередко позволяли себе самые оскорбительные выходки.

Война эта длилась с переменным успехом целые шесть месяцев. Бульварная пресса отвечала неистощимыми насмешками и на научные статьи Бразильского географического института, Берлинской королевской академии наук, Британской ассоциации, Вашингтонского Смитсоновского института, и на иронию «Индийского архипелага», и на рассуждения «Космоса» Аббата Муаньо, и на мнения «Вестей» Петермана, и на ученые заметки солидных французских и иностранных журналов. Остроумные журналисты, пародируя изречение Линнея, приведенное противниками чудовища, утверждали, что «природа не создает глупцов», и заклинали своих современников не убеждать мир в противном, допуская существование неправдоподобных морских чудовищ, осьминогов, змей, различных «моби диков» и прочих бредней полупомешанных моряков. Наконец в одном очень популярном сатирическом журнале главный редактор, любимец публики, ринулся на морское чудо, как новый Ипполит, и нанес ему последний юмористический удар при взрывах всеобщего хохота. Остроумие победило науку.

В начале 1867 года вопрос о чудовище, казалось, похоронили, как вдруг до сведения публики стали доходить новые факты. И теперь речь шла не просто об интересной научной загадке, а о серьезной действительной опасности. Осьминогов и морских змей оставили в покое, а чудовище превратилось в остров, скалу, риф, но риф плавающий, блуждающий, неуловимый.

5 марта 1867 года пароход «Моравиа», принадлежащий Монреальской морской компании, находясь ночью на широте 27°302 и долготе 72°152, ударился кормой о какую-то скалу, которая не была обозначена ни на одной штурманской карте. Ветер был попутным, и корабль мощностью четыреста сил шел со скоростью шестнадцать узлов[4]Морской узел — единица измерения скорости, равная одной морской миле, т. е. 1,852 км/ч., на нем было двести тридцать семь пассажиров, которых он вез из Канады. Удар был очень силен, и не будь корпус «Моравиа» достаточно прочным и крепким, корабль, без всякого сомнения, пошел бы ко дну.

Несчастье случилось на рассвете, около пяти часов утра. Вахтенные осмотрели море самым тщательнейшим образом. Они ничего подозрительного не увидали, только на расстоянии трех кабельтовых[5]Кабельтов — мера длины, служащая для измерения в море сравнительно небольших расстояний; длина его равна 0,1 морской мили, или 185,2 м. разбивалась большая волна, как будто что-то сильно взволновало гладкую поверхность вод. Установив координаты, «Моравиа» продолжила свой путь без явных признаков аварии.

Но на что же наткнулся пароход? На подводную скалу или на какие-нибудь выброшенные морем громадные обломки разбитого корабля? Никто этого не знал. Однако при осмотре в доке оказалось, что сломана часть киля.

Этот случай, сам по себе очень важный, был бы скоро забыт, как бывали забыты другие важные происшествия, если бы то же самое снова не повторилось при тех же самых условиях три недели спустя. Судно, ставшее жертвой новой катастрофы, шло под английским флагом и принадлежало крупной пароходной компании, поэтому событие получило широкую огласку.

Всем, вероятно, было известно имя знаменитого английского судовладельца Кюнарда. Этот удачливый промышленник учредил в 1840 году почтовое сообщение между Ливерпулем и Галифаксом с помощью трех деревянных колесных судов мощностью четыреста лошадиных сил и водоизмещением тысяча сто шестьдесят две тонны. Через восемь лет число судов увеличилось еще на четыре корабля мощностью шестьсот пятьдесят лошадиных сил и водоизмещением тысяча восемьсот двадцать тонн, а спустя два года к ним присоединены были еще два судна, которые мощностью и вместимостью превосходили прежние. В 1853 году компания Кюнарда возобновила право перевозить срочную почту и постепенно прибавила к своей флотилии корабли «Аравия», «Персия», «Китай», «Шотландия», «Ява», «Россия». Все эти суда отличались быстрым ходом и размерами уступали только знаменитому «Грет-Истерну». В 1867 году компания Кюнарда владела уже двенадцатью кораблями: восемью колесными и четырьмя винтовыми.

Я вдаюсь в такие подробности, желая яснее показать значение этой компании морских перевозок, которая своей аккуратностью и точностью приобрела мировую известность. Ни одно трансокеаническое навигационное предприятие не велось с таким умением, ни одно не увенчалось таким успехом. В течение двадцати шести лет корабли Кюнарда переплыли Атлантический океан две тысячи раз, и всегда все обходилось благополучно: не было случая, чтобы судно когда-нибудь опоздало, не было даже примера, чтобы какое-нибудь письмо затерялось. И теперь еще, несмотря на сильную конкуренцию Франции, пассажиры предпочитают компанию Кюнарда всем прочим компаниям, как это видно из официальных документов за последние годы. Принимая все это во внимание, легко можно понять, какой шум поднялся, когда приключилось несчастье с одним из самых лучших пароходов компании.

13 апреля 1867 года «Шотландия» находилась на 15°122 долготы и 45°372 широты; море было тихое, дул небольшой ветерок. Тысячесильный корабль шел со скоростью тринадцать узлов с лишним; колеса его равномерно рассекали морские волны. Осадка судна составляла шесть метров семьдесят сантиметров, а водоизмещение равнялось шести тысячам шестистам двадцати четырем кубическим метрам.

В четыре часа семнадцать минут пополудни пассажиры сидели в кают-компании за завтраком. Вдруг что-то ударилось о корпус корабля; удар, впрочем, не произвел значительного сотрясения — он пришелся на корму позади левого колеса.

По характеру толчка можно было предположить, что «Шотландия» наткнулась на какое-то острое орудие. Столкновение казалось таким слабым, что никто на палубе не обратил бы на него особого внимания, если бы кочегары не прибежали с криками:

— Мы идем ко дну! Течь в трюме!

В первую минуту пассажиры, разумеется, перепугались, но капитан Андерсен сумел их успокоить. «Шотландия» разделялась на семь частей водонепроницаемыми переборками, значит, пробоина не грозила неминуемой опасностью.

Капитан Андерсен тотчас спустился в трюм. Оказалось, что пятый отсек залит водой, и по скорости, с которой вода прибывала, можно было судить, что течь довольно велика. К счастью, здесь не было паровых котлов, иначе огонь в топках потух бы в ту же минуту.

Капитан Андерсен отдал приказание немедленно остановить машины, и один матрос нырнул, чтобы осмотреть пролом. Через несколько минут уже все знали, что в подводной части парохода пробита дыра в два метра шириной. Такую пробоину невозможно было заделать, и «Шотландия» должна была продолжать свой путь с погруженными в воду колесами. Авария произошла в трехстах милях от мыса Клиэр, и после трехдневного опоздания, несказанно взволновавшего весь Ливерпуль, судно причалило к пристани компании.

«Шотландию» поставили на сухой стапель, и инженеры компании стали ее осматривать. Они не хотели верить своим глазам. В двух с половиной метрах ниже ватерлинии зияло правильное отверстие в виде равнобедренного треугольника. Листовое железо было пробито так ровно, словно его специально вырезали. Очевидно, пролом был сделан просверливающим орудием необыкновенной закалки.

Вероятно, оно было пущено с необычайной силой, пробило листовое железо толщиной четыре сантиметра, а затем каким-то возвратным движением само собой отодвинулось. Это было совершенно необъяснимо.

Приключение с «Шотландией» снова взволновало умы. С этих пор все морские катастрофы без определенной причины стали сваливать на чудовище. Фантастическому животному довелось отвечать за все кораблекрушения, число которых, к сожалению, значительно. В «Бюро Веритас» ежегодно сообщается о гибели трех тысяч кораблей, и из этих трех тысяч по меньшей мере двести считаются пропавшими без вести со всем грузом и экипажем.

Справедливо ли, нет ли, но исчезновение судов тоже приписывали чудовищу, и по его милости сообщение между различными материками становилось все более опасным, все более затруднительным. Наконец публика настоятельно потребовала, чтобы моря были во что бы то ни стало очищены от этого ужасного животного или плавающего рифа.

Глава вторая

За и против

Примерно в это время я возвращался из ученой экспедиции, которая была предпринята с целью исследовать негостеприимный штат Небраска в Соединенных Штатах Америки. Я был прикомандирован к этой экспедиции французским правительством как адъюнкт-профессор при Парижском музее естественной истории. Я провел шесть месяцев в Небраске и с собранными там драгоценнейшими коллекциями к концу марта прибыл в Нью-Йорк. Отъезд во Францию назначен был в первых числах мая. В ожидании этого я приводил в порядок свои минералогические, ботанические и зоологические богатства, когда приключилась с «Шотландией» вышеописанная напасть.

Вопрос о чудовище или плавающем рифе стоял на повестке дня, и я, разумеется, внимательно за ним следил. Я читал и перечитывал все американские и европейские журналы и газеты, но это чтение ничего не проясняло. Таинственное чудо сильно подстрекало мое любопытство. Я не мог определиться, не мог составить собственного мнения и потому переходил от одной крайности к другой. В том, что что-то сверхъестественное в самом деле существует, сомневаться было невозможно: неверующим предоставлялось «вложить перст в рану» «Шотландии».

Я прибыл в Нью-Йорк в самом разгаре споров. Прежние предположения о плавучем острове, о блуждающем неуловимом рифе были теперь отброшены. Как могла бы скала двигаться с такой неслыханной скоростью? А предполагать, что скала снабжена какой-нибудь двигательной машиной, было уже чересчур.

О «плавающем корпусе корабля», о «громадных обломках какого-то разбитого судна» тоже перестали говорить, потому что ни остов корабля, ни обломки тоже не могли передвигаться.

Таким образом, оставалось только два решения этой загадки: все беды причиняло или громадное подводное чудовище, или подводное судно, снабженное необыкновенно мощным двигателем.

Предположение о подводном судне, на первый взгляд довольно правдоподобное, отпало после расследований, проведенных в обоих полушариях. Как можно было допустить, чтобы какое-нибудь частное лицо имело в своем распоряжении подобный корабль? Где и как он мог его построить? Допустив даже, что он его построил, — как мог он строительство такого гиганта сохранить в тайне?

Подобную разрушительную машину могло создать только какое-нибудь правительство, и в наши смутные времена, когда человечество изощряется в совершенствовании орудий войны, можно было предположить, что то или иное государство секретно испытывало этот чудовищный снаряд. После ружей Шаспо — торпеды, после торпед — подводные тараны, затем затишье. Я, по крайней мере, на это надеюсь.

Но и предположение о военном подводном корабле рухнуло: правительства заявили, что они ни к чему не причастны и ничего не знают. Сомневаться в искренности правительственных заявлений на этот раз было трудно, потому что дело шло об общих интересах и при этом опасности подвергались международные трансокеанические сообщения. Кроме того, возможно ли было допустить, что строительство подобного подводного судна могло остаться незамеченным: и частному лицу очень трудно сохранить тайну, а государству совершенно невозможно, потому что за всеми его действиями зорко и ревниво следят все другие державы.

Итак, после справок, наведенных в Англии, Франции, Германии, России, Испании, Италии, Америке и даже в Турции, предположение о «подводном мониторе» тоже было отвергнуто. Чудовище опять выплыло на поверхность, несмотря на все насмешки, которыми осыпала его бульварная пресса. Скоро возбужденное воображение разыгралось и, как говорится, пошло «писать вкривь и вкось».

Когда я прибыл в Нью-Йорк, многие лица оказали мне честь, пожелав узнать мое мнение насчет непонятного явления. Я еще в бытность мою во Франции издал сочинение in quatro[6]In quarto (лат.) — книжный формат в 1/4 листа, получаемый фальцовкой в два сгиба (инкварто). «Тайны морских глубин» в двух томах. Эта книга заслужила особое внимание ученого мира, и благодаря этому я сделался как бы специалистом в этой очень малоизвестной отрасли естествоведения. Когда стали спрашивать, что я ду маю о чудовище, я, пока еще возможно было отвергать действительность и не имея фактов, отказывался отвечать, но скоро меня, что называется, прижали к стенке, деваться было некуда, и я должен был высказаться. Газета «Нью-Йорк геральд» обратилась к «достопочтенному Пьеру Аронаксу, профессору Парижского музея» с просьбой «сформулировать свое суждение».

Я покорился и заговорил, потому что молчать уже было нельзя. Я рассмотрел вопрос со всех сторон, с политической и с научной.

Привожу здесь заключение статьи, которую я поместил в номере от 30 апреля.

«Разобрав одну за другой все гипотезы, приходится по необходимости допустить существование морского животного необычайной силы.

Большие глубины океана нам до сих пор еще совершенно неизвестны. Никакой лот никогда не достигал дна. Что такое происходит и творится в этих неизмеримых безднах? Какие существа живут и могут жить в двенадцати или пятнадцати милях ниже морской поверхности? Что за организм у этих животных?

Здесь трудно, даже едва ли возможно делать какие-либо предположения.

Однако решение заданной мне задачи может принять форму дилеммы. Одно из двух: или нам известны все виды и разновидности существ, населяющих нашу планету, или нет.

Если нет, если в области ихтиологии природа еще имеет от нас тайны, то мы очень естественно можем допустить существование не только новых видов, но даже новых родов рыб или китообразных, приспособленных исключительно для жизни в морских глубинах, для лота недоступных. Допустим, что вследствие какого-нибудь события, или по случайности, или просто по своей прихоти, если хотите, они появляются время от времени в верхних слоях океана.

Если же, напротив, нам уже известны все существующие виды, то надо искать данное животное в числе морских обитателей, перечисленных в каталогах, и в этом случае я готов допустить существование нарвала-гиганта.

Обыкновенный нарвал, или единорог, часто достигает шестидесяти футов в длину. Помножьте его размеры на пять, на десять, наделите животное силой соответственно его величине, увеличьте во столько же раз его бивень, — и вы получите искомое чудовище. Оно будет иметь и размеры, определенные офицерами „Шанона“, и орудие, способное проломить корму „Шотландии“, и достаточную силу для повреждения корпуса океанского парохода.

Известно, что нарвал вооружен чем-то вроде костяной шпаги, алебардой, как выражаются некоторые натуралисты. Это громадный рог, или бивень, обладающий твердостью стали. Бывали случаи, что осколки бивня попадались в раненых китах, которых нарвал атакует всегда с большим успехом. Случалось также, что бивни извлекали из корабельных деревянных корпусов, которые они пробивают насквозь, как бурав просверливает бочонок. В парижском музее медицинского факультета есть подобный бивень нарвала в два метра двадцать пять сантиметров длиной, а ширина его в основании сорок восемь сантиметров.

Теперь представьте себе, что орудие это в десять раз больше и крепче, а животное в десять раз сильнее; представьте еще, что оно движется со скоростью двадцать миль в час, умножьте величину животного на его скорость — и вы получите удар, способный произвести катастрофу.

Итак, в ожидании более подробных исследований я склоняюсь к тому, что мы имеем дело с громаднейшим морским единорогом, вооруженным уже не алебардой, а настоящим тараном, как бронированные фрегаты, на которые чудовище похоже как своими размерами, так и своей движущей силой.

Так, мне кажется, можно объяснять данное загадочное, необъяснимое явление, если только упомянутое явление не плод расстроенного воображения, — что тоже возможно».

Последние слова были с моей стороны уловкой; я ими хо тел оградить, насколько возможно, свое профессорское достоинство от насмешек американцев. Американцы, надо отдать им должное, мастера насмехаться, и кто попадется им на зубок, тому придется несладко. Человек слаб! Профессор естественных наук тоже! Я приберег себе лазейку для отступления, но в глубине души верил в чудовище.

Моя статья возбудила горячие споры и прения, вследствие чего получила большую известность и даже образовала партийку приверженцев. Предлагаемое в ней разрешение вопроса давало, впрочем, полную свободу воображению. Ум человеческий любит создавать громадные, чудовищные образы сверхъестественных существ, а море представляет для них самое удобное помещение; море — единственная среда, где могут рождаться и развиваться гиганты, перед которыми земные животные — слоны, носороги — кажутся карликами. В водной среде обитают самые чудовищные породы известных нам млекопитающих; в недрах океана, возможно, скрываются и моллюски невиданных размеров, ракообразные ужасающего вида — например, омары длиной сто метров или крабы весом в двести тонн. Решительно отвергать это никто не решится. Некогда земные животные, современники геологических эпох: четвероногие, четверорукие, пресмыкающиеся, птицы — были созданы как бы по гигантским моделям, отлиты в колоссальные формы, которые время мало-помалу сократило и сузило. Почему бы нам не допустить, что море сохранило в своих неизведанных глубинах эти громадные образцы жизни минувших веков? Море ведь не подвержено никаким изменениям, между тем как земля беспрестанно меняется. Почему бы нам не допустить, что море скрывает в своих глубинах последние разновидности титанических существ, годы которых равняются нашим векам, а века тысячелетиям?

Но я позволяю себе увлекаться фантазиями, которые я не только не должен поддерживать, но обязан строго преследовать. Довольно об этих химерах, которые превратились для меня впоследствии в ужасную действительность. Повторю еще раз, что общественное мнение о чудовище наконец установилось и публика допустила беспрекословно существование громадного животного, не имеющего ничего общего с баснословными морскими змеями.

Но если некоторых людей таинственное животное волновало исключительно с научной точки зрения, то люди более практического склада, особенно в Америке и в Англии, настаивали на том, чтобы всенепременно очистить моря и океаны от этого чудовища и обезопасить морские перевозки. Промышленные и торговые газеты и журналы приняли в этом самое непосредственное участие. «Газета торгового флота», «Ллойд», «Пакетбот», «Морское и колониальное обозрение» — все журналы, финансируемые страховыми компаниями, которые грозились увеличить размер страховых выплат, единодушно твердили о необходимости истребления гиганта, мешающего интересам морской международной торговли.

Соединенные Штаты отозвались первыми. В Нью-Йорке начали готовиться к экспедиции, предназначавшейся для поимки нарвала. Бронированный фрегат «Авраам Линкольн», отличавшийся быстротой хода и прочностью, должен был в самое ближайшее время выйти в море. Все военные арсеналы были открыты для капитана Фаррагута, и капитан Фаррагут деятельно снаряжал свой корабль.

Именно в то время, когда окончательно было решено преследовать чудовище, это странное животное перестало показываться. Целых два месяца о нем не было ни слуху ни духу, ни один корабль с ним не встречался. Единорог как будто проведал о состоявшемся против него заговоре. Некоторые шутники уверяли, что коварный нарвал перехватил какую-нибудь телеграмму, переданную по трансатлантическому подводному кабелю, в которой о нем говорилось, и принял меры предосторожности.

Итак, фрегат был снаряжен для далекого плавания, снабжен самыми грозными китобойными орудиями, а в какую сторону держать путь — было неизвестно. Нетерпение возрастало с каждым днем, с каждым часом. Наконец 2 июня получено было известие, что пароход, следующий курсом от Сан-Франциско в Калифорнии до Шанхая, три недели тому назад встретил чудовище в северных водах Тихого океана.

Это известие несказанно всех взволновало. Капитану Фаррагуту не дали и двадцати четырех часов отсрочки. Все запасы уже были на корабле, трюмы заполнены каменным углем, экипаж был в полном составе. Оставалось только разжечь топки, развести пары и отчалить. Нетерпение было лихорадочным, и теперь капитану не простили бы даже нескольких часов промедления, да и самому Фаррагуту хотелось поскорее выйти в море.

За три часа до отплытия «Авраама Линкольна» я получил вот такое письмо:

«Господину Аронаксу,

профессору Парижского музея.

Милостивый государь!

Если вы пожелаете присоединиться к экспедиции „Авраама Линкольна“, то правительству Соединенных Штатов будет очень приятно видеть, что Франция в вашем лице примет участие в нашем предприятии. Капитан Фаррагут предоставляет в ваше полное распоряжение отдельную каюту.

Искренно преданный И. Б. Гобсон,

министр морского ведомства».

Глава третья

Как будет угодно их чести

За три секунды до получения письма И. Б. Гобсона я столько же думал о преследовании единорога, сколько о проходе через ледовые поля, но через три секунды после прочтения вышеупомянутого письма я понял, что мое истинное назначение, цель всей моей жизни именно в том и заключается, чтобы найти это зловредное чудовище и избавить от него человечество.

Я только что вернулся из тяжелого путешествия, я был утомлен, измучен, жаждал отдыха и покоя, я только о том и мечтал, как бы мне поскорей снова увидеть родину, друзей, свою маленькую ученую обитель при ботаническом саде и свои дорогие, бесценные коллекции. Но ничто не могло меня удержать. Я забыл все: усталость, друзей, коллекции — и без дальнейших размышлений принял предложение американского правительства.

«Что ж такое? — думал я. — Что ж такое? Поплыву, и конец! Притом все пути ведут в Европу; а единорог, может, будет так любезен, что непременно увлечет меня к берегам Франции. Может статься, это достойное животное позволит — для моего личного удовольствия — изловить себя в европейских морях, и я тогда привезу в наш музей естествознания в качестве экспоната полметра — отнюдь не менее полметра! — его костяной алебарды».

Но в ожидании будущих любезностей нарвала теперь приходилось его искать на севере Тихого океана, следовательно, держать путь в противоположную сторону от Франции.

Я нетерпеливо кликнул:

— Консейль!

Консейль — это мой слуга, очень преданный мне парень, который сопровождал меня во всех моих путешествиях и странствованиях. Я его очень любил, и он платил мне взаимностью. Честный фламандец, существо флегматичное по природе, исправный и аккуратный из принципа, усердный по привычке, он никогда не изумлялся и не смущался никакими внезапными и неожиданными поворотами и проделками судьбы, был ловок в любой работе, способен ко всякому делу и, вопреки своему имени[7]Conseil (фр.) — совет, консультация, рекомендация, никогда не давал советов, даже тогда, когда их не спрашивали.

Консейль постоянно вращался в кругу нашего ученого мирка при ботаническом саде и кое-чему научился. Он стал у меня знатным специалистом по части классификации естественной истории и с быстротой акробата пробегал всю лестницу отделов, групп, классов, подклассов, отрядов, семейств, родов, видов и разновидностей. Но его познания на этом и останавливались. Классифицировать — в этом была его жизнь, дальше он не шел. Он был силен в теории классификации, но в практике слаб и, полагаю, не сумел бы отличить беззубого кита от кашалота. И, однако, какой честный и славный человек!

Уже десять лет Консейль следовал за мною всюду, куда только наука меня не увлекала. Я не слыхал от него ни единой жалобы на продолжительность или на трудность путешествия, никогда он не только не отказывался, но даже не возражал ехать со мной в Китай, или в Конго, или в любую другую даль. Он был наделен отличнейшим здоровьем, которое защищало его от всяких неудобств, перемены климата и тому подобного, крепкими мускулами и, казалось, полным отсутствием нервов.

Этому парню было тридцать лет, возраст его относился к возрасту его господина как пятнадцать к двадцати. Да простится мне, что я сообщаю этим сложным оборотом, что мне было сорок лет! Но у Консейля был один недостаток: он был отчаянным формалистом и говорил со мной не иначе, как в третьем лице, и величал меня «честью», что подчас сильно меня раздражало.

— Консейль! — повторил я, торопливо принимаясь за сборы в плавание.

Я, конечно, был совершенно уверен в преданности Консейля. Я обыкновенно даже и не спрашивал его, желает ли он отправиться со мной в такое-то странствие. Но теперь речь шла об экспедиции, которая могла затянуться на долгое время, о предприятии очень рискованном, о преследовании чудовища, которое способно пустить корабль ко дну, как ореховую скорлупку. Тут было над чем призадуматься даже самому хладнокровному и невозмутимому человеку на свете!

Что-то скажет Консейль?

Я крикнул в третий раз:

— Консейль!

Консейль явился.

— Их честь изволили звать меня? — сказал он, входя в комнату.

— Да, я звал… Собирай меня в путь, дружище, собирайся сам. Мы отплываем через два часа.

— Как будет угодно их чести, — отвечал спокойно Консейль.

— Нельзя терять ни минуты. Укладывай в чемодан все мои дорожные принадлежности, платье, рубашки, носки, бери всего побольше — как можно побольше, — не считай, да поскорее, поскорее!

— А коллекции их чести?

— Мы займемся ими после.

— Как же это? Архиотериумы и ракотериумы, ореодоны… — Они останутся здесь, в гостинице.

— А живая индийская свинка их чести?

— Ее будут кормить, пока мы в отлучке. Да притом я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец переслали во Францию.

— Так мы не в Париж едем? — спросил Консейль.

— О, разумеется… — отвечал я уклончиво, — разумеется… только нам придется сделать небольшой крюк… — Какой будет угодно их чести.

— О, это крюк пустячный! Мы только несколько обогнем… обогнем прямую дорогу — вот и все. Мы отплываем на «Аврааме Линкольне».

— Как их чести заблагорассудится, — отвечал безмятежно Консейль.

— Ты знаешь, мой друг, что дело идет о чудовище… о знаменитом нарвале. Мы очистим от него моря! Автор сочинения о тайнах морских глубин, в двух томах, in quarto, не может отказаться… не может не сопровождать капитана Фаррагута! Это предприятие славное, но… но и опасное! Сам не знаешь, куда идешь. Чудовища эти могут быть очень капризны… Но мы все-таки отправимся. У нас капитан хоть куда.

— Если их честь поплывут, так и я поплыву, — отвечал Консейль.

— Ты подумай хорошенько. Я от тебя ничего не хочу скрывать. Это будет такое путешествие, из которого не всегда воз вращаются!

— Как их чести будет угодно.

Через четверть часа наши чемоданы были готовы. Консейль быстро уложил вещи, и можно было поручиться, что он ничего не забыл, ничего не упустил из виду: этот парень так же хорошо классифицировал рубашки и платье, как птиц и млекопитающих.

Служитель гостиницы вынес наши вещи и сложил их в вестибюле. Я спустился вниз и за большим прилавком, который постоянно осаждала толпа приезжих, расплатился по счету. Я распорядился, чтобы мои тюки с препарированными животными и сухими растениями были отправлены в Париж, открыл достаточный кредит своей морской свинке, затем вместе с Консейлем прыгнул в карету.

Экипаж, нанятый за двадцать франков, спустился по Бродвею до Юнион-сквер, проехал по Четвертой авеню до Бауэр-стрит, повернул на Катрин-стрит и остановился у Тридцать четвертой пристани. Отсюда нас, людей, лошадей и экипаж, доставили на катринском пароме в большое предместье Нью-Йорка, в Бруклин, расположенное на левом берегу Ист-Ривер. Через несколько минут мы достигли причала, где увидели «Авраама Линкольна»; он выбрасывал из своих труб клубы черного дыма.

Наши вещи немедленно погрузили на палубу фрегата. Я взбежал по трапу на борт и спросил, где капитан Фаррагут. Один матрос провел меня на ют, там я увидел очень привлекательного офицера с отличной выправкой. Этот офицер протянул мне руку.

— Господин Пьер Аронакс? — спросил он.

— Он самый, — отвечал я. — Капитан Фаррагут?

— Так точно. Очень рад, добро пожаловать, господин профессор. Каюта ваша готова — к вашим услугам.

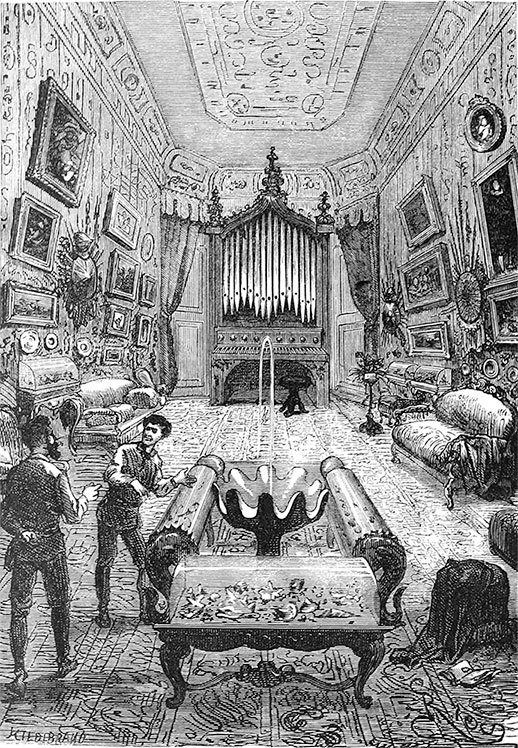

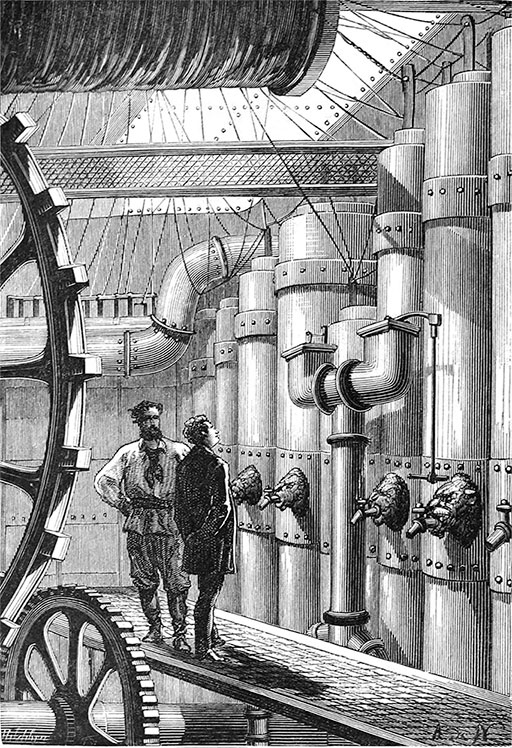

Я поклонился и, не желая мешать капитану командовать отплытием, попросил указать мне предназначенную каюту. «Авраам Линкольн» был отлично приспособлен к своему новому назначению. Фрегат отличался прочностью, быстроходностью и был оборудован самыми совершенными двигателями — давление пара можно было повышать до семи атмосфер. При таком давлении «Авраам Линкольн» достигал средней скорости восемнадцать и три десятых мили в час — скорость эта, разумеется, была очень значительная, но все-таки недостаточная для борьбы с гигантским чудовищем. Внутреннее устройство фрегата соответствовало его мореходным качествам. Я был чрезвычайно доволен своей каютой: она находилась в кормовой части корабля и сообщалась с кают-компанией.

— Тут нам будет удобно, — сказал я Консейлю.

— Так же отлично, с позволения их чести, как раку-отшельнику в раковине моллюска трубача, — отвечал Консейль.

Консейль стал разбирать чемоданы, а я поднялся на палубу и стал следить за приготовлениями к отплытию.

В эту самую минуту капитан Фаррагут приказал отдать концы, удерживавшие «Авраама Линкольна» у бруклинской пристани. Значит, опоздай я на какую-нибудь четверть часа, даже и того менее, — и фрегат уплыл бы без меня, а я лишился бы возможности участвовать в этой необыкновенной, невероятной экспедиции!

Капитан Фаррагут не хотел терять не только одного дня, но даже одного часа и торопился направиться к морям, где в последний раз было замечено чудовище. Он вызвал старшего механика.

— Что, готовы ли у вас пары? — спросил он. — Так точно, капитан, — ответил механик.

— Вперед! — скомандовал капитан Фаррагут.

По этой команде, переданной в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом, механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в полуоткрытые золотники. Длинные горизонтальные поршни застонали и двинули шатуны. Винтовые лопасти завертелись и начали рассекать волны все быстрее и быстрее, и «Авраам Линкольн» величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней лодок, катеров и буксиров, переполненных зрителями.

Вся бруклинская набережная и вся сторона Нью-Йорка, примыкающая к Ист-Ривер, были полны толпами любопытных. Пятьсот тысяч человек громко кричали «ура». Тысячи платков развевались в воздухе над сплотившейся толпой, приветствовавшей «Авраама Линкольна» до самого его вступления в воды Гудзона, у оконечности полуострова, на котором расположен город Нью-Йорк.

Тут фрегат, придерживаясь со стороны Нью-Джерси живописного правого берега реки, сплошь застроенного прелестными виллами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших своих пушек. В ответ на эти салюты «Авраам Линкольн» троекратно спускал и поднимал американский флаг с тридцатью девятью звездами. Несколько снизив скорость, он вошел в отмеченный бакенами фарватер, изгибающийся по заливу, образуемому оконечностью Санди-Хука, и прошел мимо песчаной отмели, с которой его еще раз несколько тысяч зрителей приветствовали. Процессия лодок и буксиров провожала фрегат до самого маяка.

В три часа лоцман сошел с корабля, сел в свою шлюпку и добрался до маленькой шхуны, которая ждала его под ветром. Огонь в топке усилили; лопасти винта стали быстрее рассекать волны; фрегат шел вдоль песчаного и низкого лонг-айлендского берега. К восьми часам вечера исчезли из вида на северо-востоке огни Файр-Айленда, и «Авраам Линкольн» понесся на всех парах по темным водам Атлантического океана.

Глава четвертая

Нед Ленд

Капитан Фаррагут был опытным моряком, вполне достойным «Авраама Линкольна». Он, можно сказать, совершенно сливался с своим кораблем. В существовании чудовища он не сомневался и даже не позволял на своем корабле никаких пересудов по этому поводу. Капитан Фаррагут верил в чудовище, как иные старушки верят в библейского Левиафана, — не разумом, а сердцем. Чудовище существовало, и капитан Фаррагут очистит от него моря — он в этом поклялся. Это был своего рода родосский рыцарь, который шел на борьбу с драконом, разорявшим его остров. Что-нибудь одно: или капитан Фаррагут истребит нарвала, или нарвал истребит капитана Фаррагута. Середины тут не было.

Офицеры совершенно разделяли мнение своего начальника; надо было послушать, как они разговаривали, толковали, судили, спорили, взвешивали возможные шансы и как наблюдали необозримую ширь океана. То тот, то другой добровольно отправлялся на вахту, тогда как при других обстоятельствах каждый из них жаловался бы и проклинал такую каторгу. Пока солнце описывало на небосводе свой дневной круг, матросы постоянно теснились на рангоуте, словно на палубе доски жгли им ноги и они не могли там стоять. А между тем «Авраам Линкольн» еще не рассекал своим форштевнем подозрительные воды Тихого океана.

Что касается членов экипажа, то они очень хотели найти единорога, загарпунить его, вытянуть на палубу и изрубить на куски. Все с величайшим вниманием вглядывались и всматривались в море. Надо сказать, что капитан Фаррагут пообещал премию в две тысячи долларов, назначавшуюся тому зоркому юнге, матросу, боцману или офицеру, который первым заметит чудовище. Можете себе представить, как усердно все упражняли свое зрение.

Я тоже не отставал от других, никому не уступал своей доли ежедневных наблюдений. Нашего «Авраама Линкольна» следовало тогда по-настоящему переименовать в «Стоглазого Аргуса». Только один мой Консейль относился довольно равнодушно к воспламенявшему нас вопросу и не разделял общего энтузиазма.

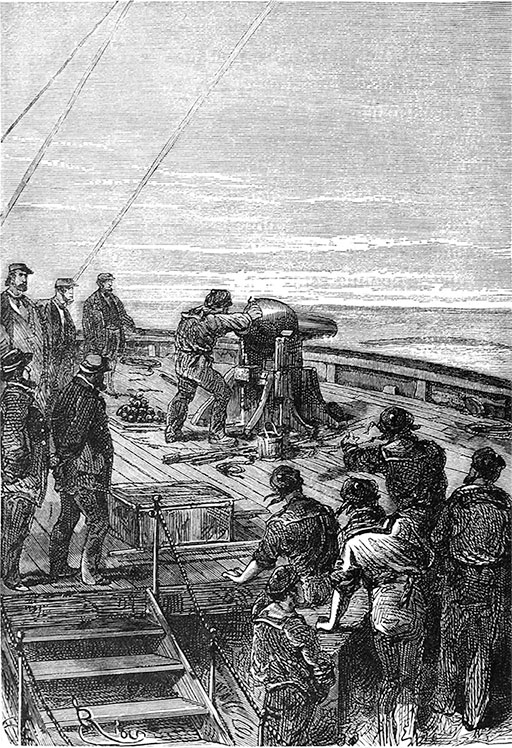

Я уже говорил, что капитан Фаррагут заботливо снабдил свой корабль всеми орудиями для ловли громадных китов. Настоящее китобойное судно не могло быть вооружено лучше. У нас были все известные снаряды, начиная с ручного гарпуна до ружей с разрывными пулями. На баке у нас стояла усовершенствованная пушка, заряжавшаяся с казенной части, с очень толстыми стенками и с очень узким жерлом. Модель этой пушки была представлена на Всемирной выставке 1867 года. Замечательное орудие американского происхождения посылало коническое ядро в четыре килограмма на расстояние около шестнадцати километров.

Итак, «Авраам Линкольн» снаряжен был всеми видами оружия. Мало того! На борту находился сам Нед Ленд, король китобоев.

Нед Ленд был родом из Канады. Он обладал необычайно верной рукой и не знал себе равных в своем опасном промысле. Его ловкость и хладнокровие, смелость и сообразительность достигали самой высшей степени: надо было быть очень хитрым китом или чересчур коварным кашалотом, чтобы увернуться от его гарпуна.

Неду Ленду было около сорока лет; это был мужчина высокого роста — более шести английских футов, — крепкого сложения, степенного вида, необщительного нрава, по временам очень вспыльчивый, а когда ему перечили, он выходил из себя и мог затеять скандал. Наружность его обращала на себя внимание, особенно поражал его волевой взгляд, сообщавший лицу необыкновенную выразительность.

Капитан Фаррагут поступил очень благоразумно, пригласив этого человека: по твердости руки и верности глаза он один стоил всего экипажа. Мне кажется, его можно было сравнить с точным превосходным телескопом, который в то же время был бы и пушкой, всегда готовой выстрелить.

Канадец — ведь это тот же француз, и я должен признаться, что Нед Ленд, несмотря на свой необщительный нрав, почувствовал ко мне некоторое расположение. Его, вероятно, привлекала французская национальность. Ему предоставлялся случай поговорить, а мне послушать старый французский язык, которым писал Рабле и который до сих пор еще сохранился в некоторых канадских провинциях. Семья Неда жила в Квебеке, в его роду было много отважных рыбаков еще в те времена, когда этот город принадлежал Франции.

Мало-помалу Нед разговорился, и я с наслаждением слушал рассказы о его приключениях в полярных морях. Он говорил о рыбной ловле и о поединках с китами просто и безыскусно. Подчас мне казалось, что я слушаю какого-то канадского Гомера, воспевающего Илиаду северных стран.

Я описываю этого человека таким, каким знаю его теперь. Мы стали с ним друзьями и связаны той неразрывной дружбой, которая зарождается и крепнет в страшных и тяжелых жизненных испытаниях. Молодчина Нед! Я, пожалуй, не прочь прожить еще сто лет, чтобы только вспоминать о тебе подольше.

Что же думал Нед Ленд о морском чудовище? Он, надо признаться, не очень-то верил в единорога и не разделял общего убеждения. Он даже избегал говорить на эту тему, что я заметил в первый же раз, когда попробовал узнать его мысли на этот счет.

Великолепным вечером 30 июня, через три недели после нашего отплытия из Нью-Йорка, фрегат находился в тридцати милях под ветром от патагонских берегов. Мы миновали тропик Козерога, и менее чем в семистах милях к югу перед нами открывался Магелланов пролив. Через неделю «Авраам Линкольн» должен был вступить в воды Тихого океана.

Мы с Недом Лендом сидели на юте, толковали о том о сем и поглядывали на это таинственное море, чьи глубины до сих пор были недоступны взору человека. Я завел речь про гигантского единорога и стал рассуждать о различных шансах нашей экспедиции. Я говорил довольно долго, потом заметил, что Нед молчит, и спросил его без всяких уверток:

— Как же это, Нед, неужто вы не верите, что чудовище существует? Почему вы не верите? Или у вас имеются какие-то особые уважительные причины?

Гарпунер сначала поглядел на меня с минуту молча, по привычке хлопнул себя по лбу, закрыл глаза, как бы что-то обдумывая, и наконец ответил:

— А может статься, и есть причины, господин Аронакс.

— Однако, Нед, вы ведь китобой по профессии и не раз имели дело с огромными морскими млекопитающими, — значит, вам легче, чем кому-то другому, представить себе какое-нибудь чудовищное китообразное — и легче поверить в него!

— Ну в этом вы ошибаетесь, господин профессор, — отвечал Нед. — Если темные люди верят в необыкновенные кометы да в допотопных чудовищ, что будто бы сидят в земных недрах, так это им простительно, на то они и темные люди, но ведь астрономы и геологи смеются над этими баснями. Китоловы тоже кое-что смыслят. Я на своем веку гонялся не за одним морским животным, не мало их загарпунил, случалось и убивать их в изрядном количестве, только отроду я не видывал таких хвостатых и клыкастых, чтобы они пробивали железную обшивку парохода!

— Однако, Нед, рассказывают же, что бивень нарвала пробивает насквозь суда!

— Деревянные суда, может быть, — отвечал канадец. — Да и то я этого никогда не видел собственными глазами. И пока не увижу, буду стоять на том, что такие зубастые чудовища водятся не в морях, а в сказках.

— Послушайте, Нед…

— Чего мне слушать, господин профессор? Мне совсем нечего слушать. Вы меня лучше и не уверяйте, не трудитесь. Уж лучше вы выберите что-нибудь другое, только не нарвала… Ну хоть спрута — спрут все-таки…

— Как можно спрута, Нед! Ведь спрут — мягкотелый слизняк! Будь в этом беспозвоночном хоть пятьсот футов длины, он ничуть не сможет повредить такие суда, как «Шотландия» или «Авраам Линкольн». Вот это уж чистые сказки! Осьминогами и подобными им чудовищами хорошо пугать только детей или женщин!

— Значит, господин натуралист, вы верите, что в море сидит этакий страшенный китище? — спросил Нед Ленд не без некоторой иронии.

— Да, Нед, верю! Я основываюсь на фактах, на логическом их сопоставлении. Я верю, что существует необычайно сильное млекопитающее, которое так же принадлежит к отряду китообразных, как кашалоты, киты, дельфины, и которое снабжено крепчайшим роговым бивнем — таким бивнем…

— Гм! — произнес гарпунер тоном нисколько не убежденного человека.

— Заметьте, достойнейший канадец, — продолжал я, — что если такое животное существует, если оно обитает в глубинах океана, что лежат на несколько миль ниже поверхности, так оно непременно одарено таким сильным организмом, с которым ничто не может сравниться.

— А зачем ему такой организм?

— Затем, что нужна неизмеримая сила, чтобы жить в глубине океана и выдерживать давление верхних слоев.

— В самом деле? — сказал Нед, глядя на меня и прищуривая один глаз.

— В самом деле! Я легко могу вас убедить в этом цифрами! — отвечал я.

— О, цифры! — возразил Нед. — С цифрами можно сделать все, что вашей душе угодно!

— В торговых делах — да, Нед, но в математике — нет. Послушайте. Представим мы себе давление в одну атмосферу в виде давления водяного столба высотой тридцать два фута. В сущности, столб может быть и пониже, потому что здесь дело идет о морской воде, которая гораздо плотнее пресной. Когда вы ныряете, Нед, и над вами тридцать два фута воды, то всякий раз тело ваше выдерживает давление, равное одной атмосфере, то есть по стольку же килограммов на каждый квадратный сантиметр его поверхности. Из этого следует, что на глубине триста двадцать футов это давление равняется десяти атмосферам, на глубине три тысячи двести футов — ста атмосферам, а на глубине тридцать две тысячи футов, то есть около двух лье с половиной, — тысяче атмосферам. Значит, если бы вам удалось достигнуть такой глубины в океане, каждый квадратный сантиметр вашего тела подвергся бы давлению тысячи килограммов. А вы знаете, почтеннейший, сколько кубических сантиметров имеет поверхность вашего тела?

— Понятия не имею.

— Около семнадцати тысяч.

— Неужто около семнадцати тысяч?

— А так как в действительности атмосферное давление несколько превышает тяжесть одного килограмма на квадратный сантиметр, то ваши семнадцать тысяч квадратных сантиметров в настоящую минуту выдерживают, значит, давление семнадцати тысяч пятисот шестидесяти восьми килограммов.

— А мне и горя мало?

— А вам и горя мало! На вас эта тяжесть не давит, потому что воздух внутри вашего тела давит там с такой же силой. Отсюда совершенное равновесие между давлением внешним и давлением внутренним, которые нейтрализуют друг друга, что и дает вам возможность не замечать их. Но в воде совсем другое дело.

— Да, понимаю, — ответил Нед, начинавший слушать с большим вниманием, — вода меня окружает, но внутрь не проникает.

— Именно, Нед. Итак, на глубине тридцать два фута вы будете испытывать давление семнадцати тысяч пятисот шестидесяти восьми килограммов; на глубине три тысячи двести футов давление в сто раз большее, то есть давление миллиона семисот пятидесяти шести тысяч восьмисот килограммов, а при тридцати двух тысячах футов глубины давление это увеличится в тысячу раз и будет уже равняться семнадцати миллионам пятистам шестидесяти восьми тысячам килограммов — другими словами, вас бы тогда сплющило почище, чем от действия гидравлического пресса.

— Черт побери! — проговорил Нед.

— Итак, почтеннейший китолов, если на такой глубине обитают позвоночные в несколько сотен метров длиной и соответствующей толщины и поверхность их выражается миллионами квадратных сантиметров, то выдерживаемое ими давление должно равняться миллиардам килограммов. Теперь вы сосчитайте, как велико должно быть сопротивление их скелета и какова должна быть сила их организма, чтобы они могли выносить подобное давление!

— Они, надо полагать, сбиты из листового железа в восемь дюймов толщиной, как броненосные фрегаты, — отвечал Нед.

— Пожалуй, что так, Нед. Ну вы и подумайте после этого, какое разрушение может сотворить подобная масса, когда устремится со скоростью экстренного поезда на корпус корабля!

— Да… точно… может статься… — отвечал Нед.

Цифры поколебали канадца, но он все-таки еще не хотел сдаваться.

— Ну что ж, Нед, убедились вы, а?

— Вы меня убедили в том, господин профессор, что если такие животные обитают в глубине морской, то они должны быть такие сильные, как вы говорите.

— Да ведь если бы их не было, так как же вы объясните приключение с «Шотландией», упрямая вы голова!

— Может… — начал Нед нерешительно.

— Да говорите, говорите!

— Потому что… это неправда! — ответил Нед, бессознательно повторяя знаменитый ответ Араго.

Этот ответ доказывал только упрямство китолова и ничего более, но я уже не стал к нему приставать. Случай с «Шотландией» был всем известен, отрицать его было невозможно. Пробоина была настолько большой, что ее пришлось заделывать — нужны ли были еще доказательства? Она не могла возникнуть сама собой, она не могла быть сделана подводной скалой или подводной машиной — значит, по всей вероятности, борт «Шотландии» пробил просверливающий орган огромного животного.

Итак, на основании всего вышеприведенного животное это принадлежало, по-моему, к отделу позвоночных, к классу млекопитающих, к отряду китообразных. А что касается семейства, к которому его следовало отнести, его вида и разновидности, то этот вопрос мог проясниться только впоследствии. Для его разрешения надо было прежде найти таинственное чудовище и поймать его, а чтобы его поймать, надо было его загарпунить — что было делом Неда Ленда, а чтобы загарпунить, надо было его увидеть — что было делом экипажа, а чтобы его увидеть, надо было его встретить — что было делом случая.

Глава пятая

Наудачу!

Некоторое время плаванье «Авраама Линкольна» совершалось без всяких приключений. Только раз представился случай Неду Ленду доказать свою удивительную ловкость и сноровку.

30 июня недалеко от Фолклендских островов фрегат наш повстречал американское китобойное судно «Монро». Мы тотчас обратились к ним с вопросом: «Не видали ли вы чудовище?» Они отвечали, что о чудовище нет ни слуху ни духу.

После переговоров о нарвале капитан «Монро», знавший, что Нед Ленд находится на борту «Авраама Линкольна», сказал капитану Фаррагуту:

— Мы выследили кита, и я хочу обратиться к вам с просьбой.

— С какой? Буду рад, если смогу помочь.

— Позвольте Неду Ленду отлучиться на часок — он нам поможет в охоте.

Капитан Фаррагут, разумеется, позволил, ему и самому хотелось посмотреть, как отличится Нед Ленд.

Нед Ленд на этот раз отличился так, что вместо одного загарпунил двух китов. Одному он попал в самое сердце, а другого проколол вдогонку.

«Ну! — думал я. — Если чудовище наткнется когда-нибудь на гарпун Неда Ленда, так ему, пожалуй, и не уйти живому».

Фрегат чрезвычайно быстро прошел мимо юго-восточного берега Южной Америки. 3 июля мы уже находились у входа в Магелланов пролив, близ мыса Дев. Только капитан Фаррагут не захотел войти в этот извилистый пролив, а постарался обогнуть мыс Горн.

Экипаж единодушно одобрил распоряжения капитана. И вправду, можно ли было ожидать встречи с чудовищем в этом узком проливе? Почти все матросы говорили:

— Да тут ему и не пролезть! Этакая махина здесь не продерется.

6 июля, около трех часов пополудни, «Авраам Линкольн» обогнул в пятнадцати милях к югу тот одинокий остров, ту скалу на оконечности американского материка, которую голландские моряки называли именем своего родного города, — мыс Горн. Обогнув его, мы взяли курс на северо-запад. На следующее утро фрегат уже скользил по водам Тихого океана.

— Не дремать! Не зевай! Гляди в оба! — говорили друг другу матросы.

И надо сказать, никто не дремал, не зевал и все глядели в оба. Награда в две тысячи долларов имела свою прелесть, глаза и подзорные трубы и минуты не отдыхали. И днем и ночью все вглядывались и всматривались в поверхность океана; страдающие куриной слепотой вдруг поднялись в общем мнении и возбуждали зависть: они ночью различали предметы гораздо явственнее и, значит, имели больше шансов выиграть приз.

Меня деньги не особенно прельщали, но я тем не менее никому не уступал в усердии. Я наскоро обедал, спал, что называется, одним глазом, пренебрегал и солнечным зноем, и проливным дождем и не уходил с палубы. Перегнувшись через борт на баке или опершись на поручни на шканцах, я пожирал жадными глазами пенистые борозды бурунов, которыми белел океан на необозримом пространстве до самого горизонта.

И сколько раз приходилось всем нам волноваться понапрасну! Какой-нибудь причудливый кит высунет из воды свою черноватую спину, и у нас уже дрожат поджилки. В одну секунду палуба покрывается народом. Из нижних кают офицеры и матросы валом стремятся на палубу, и все, затаив дыхание, всматриваются в одну точку до помутнения в глазах. Я так, бывало, напрягал глаза, что рисковал повредить себе сетчатку и ослепнуть, а мой невозмутимый приятель Консейль говорил мне своим спокойным голосом:

— Если бы их честь не так утруждали глаза, то их честь видели бы гораздо лучше и дальше.

Но все эти треволнения были напрасны. «Авраам Линкольн» лавировал, направляясь к увиденному чудовищу, а оно оказывалось простым китом или самым обыкновенным кашалотом и скоро исчезало, преследуемое общим негодованием и проклятьями.

Погода между тем стояла прекрасная, и плавание совершалось при самых благоприятных условиях. Было самое дождливое время года, так как в Южном полушарии июль соответствует нашему европейскому январю, но море было спокойно, и его можно было обозревать на огромном протяжении.

Нед Ленд по-прежнему скептически относился к нашим тревогам. Когда он не стоял на вахте, так он и не смотрел на море. А между тем удивительная острота его зрения могла бы принести огромную пользу! Но из двенадцати часов упрямый канадец восемь проводил в своей каюте, спал там или читал. Я его упрекал сотни раз за это постыдное равнодушие.

А он мне отвечал:

— Ба! Если и существует такое чудовище, так все-таки маловероятно, что мы его повстречаем. Как его нам повстречать? Ведь мы идем наудачу, куда бог даст. Говорят, видели это чудовище в водах Тихого океана. Ну, ладно, положим, его там видели. Да с той поры прошло уже два месяца, — неужели вы думаете, что оно все сидит на том же месте да поджидает нас? Судя по его нраву, так оно киснуть на одном месте не любит. Вы сами говорите: «Одарено необычайной скоростью движения», а вы лучше меня знаете, что если кто чем-нибудь одарен, так это не без толку, а на дело, на пользу. Помните, вы сказали сами: «Природа ничего бессмысленного не делает». Значит, если нарвал существует, так его теперь и след простыл.

На это я не знал, что ответить. Мы шли как слепые, наудачу, на авось, но иначе было невозможно. Рассчитывать положительно на встречу с нарвалом, разумеется, было нельзя. Однако никто из нас еще не сомневался в успехе предприятия и ни один матрос не побился бы об заклад против этого.

20 июля мы миновали тропик Козерога на долготе 105°, а 27 июля пересекли экватор на сто десятом меридиане. Затем фрегат направился на запад и вошел в центральный бассейн Тихого океана. Капитан Фаррагут полагал, и полагал очень резонно, что нарвала можно скорее встретить в глубоких водах, вдали от материков и больших островов, которых он, по-видимому, всегда избегал — наверное, потому, что «там для него слишком мелко», как объяснял нам боцман.

Фрегат прошел в виду островов Паумоту, Маркизских, Гавайских, пересек тропик Рака на долготе 132° и направился к Китайским морям.

Наконец мы пришли на место последних подвигов чудовища. Сказать по правде, мы все были ни живы ни мертвы. Все сердца учащенно бились, обеспечивая себе на будущее неизлечимые болезни. Я не берусь описать, как был возбужден весь экипаж. Люди не ели, не спали. Все мы испытывали необычайное волнение раз по двадцать в день: то оптический обман, то просто кто-нибудь из матросов вдруг крикнет или охнет. Нервы наши находились в состоянии постоянного напряжения, что неминуемо должно было вызвать скорую реакцию. И в самом деле, реакция не замедлила сказаться. Целых три месяца подряд — а нам каждый день казался за столетие — «Авраам Линкольн» скитался по северным водам Тихого океана и избороздил его во всех направлениях, гоняясь за попадавшимися китами, круто меняя курс, ложась с галса на галс, резко останавливаясь или прибавляя пары, рискуя сломать машину. Все пространство от берегов Японии до Америки было исследовано тщательнейшим образом. И ничего! Ничего решительно, кроме беспредельности пустынных волн! Ничего похожего на гигантского нарвала, или на подводный остров, или на разбитое судно, или на плавучий риф, — одним словом, ничего сверхъестественного!

Наступила реакция. Все пришли в уныние и упали духом, что открыло дорогу неверию. На борту «Авраама Линкольна» все испытывали новое ощущение, состоявшее из трех десятых стыда и семи десятых злости. Невыносимо стыдно было остаться в дураках, положась на какие-то бессмысленные сказки, — но еще более было досадно!

Горы доводов и доказательств, которые нагромоздили в продолжение целого года, вдруг все разом рухнули, теперь все стали есть и спать, стараясь наверстать время, которое даром потратили на выглядывание и высматривание небывалого чудовища.

Со свойственным людям непостоянством перешли из одной крайности в другую. Самые горячие, самые пламенные защитники предприятия теперь стали самыми ярыми его противниками. Упадочное настроение распространилось от кубрика до кают-компании, и если бы не удивительное упорство капитана Фаррагута, фрегат, несомненно, повернул бы к югу, то есть домой.

Однако, несмотря на упорство капитана Фаррагута, бесполезное плавание не могло очень долго продолжаться. Экипаж «Авраама Линкольна» не мог винить себя за неудачу, он сделал все, что только от него зависело. Никогда еще матросы американского флота не выказывали такого терпения и усердия. А что все это пропало понапрасну, так уж это не их вина. Они сделали свое дело, больше делать было нечего. Оставалось вернуться поскорее домой.

В этом духе сделано было заявление капитану. Капитана это заявление нимало не поколебало. Он стоял на своем. Матросы не скрывали своего неудовольствия, и дисциплина на судне упала. Я не хочу сказать, что на корабле начался бунт, но тем не менее капитан Фаррагут после непродолжительного сопротивления, не выходившего из границ порядка и благоразумия, попросил себе, как некогда Христофор Колумб, три дня отсрочки. Если в течение этих трех дней чудовище не появится, «Авраам Линкольн» направится обратно к европейским морям.

Это обещание было дано 2 ноября. Оно тотчас же ободрило, оживило и развеселило экипаж. Опять все принялись всматриваться в морские волны, опять схватились за подзорные трубы. Это был последний отчаянный вызов чудовищу.

Прошло два дня. «Авраам Линкольн» шел под малыми парами. Мы употребляли всевозможные уловки и хитрости, чтобы привлечь внимание чудовища или расшевелить его, если оно находилось где-нибудь поблизости. За кормой, к величайшему удовольствию акул, волочились на веревках огромные куски сала. «Авраам Линкольн» лежал в дрейфе, а шлюпки сновали вокруг него во всех направлениях дозором.

Настал вечер 4 ноября, а тайна морская как была, так и осталась тайной. Отсрочка кончалась на другой день, 5 ноября, в полдень. Капитан Фаррагут, верный своему обещанию, должен был тотчас же, как только стрелка станет на двенадцати, повернуть на юго-восток и покинуть северные воды Тихого океана.

Фрегат находился тогда на 31°152 северной широты и 136°422 восточной долготы. Японские берега были от нас менее чем в двухстах милях под ветром.

Ночь приближалась. Часы показывали уже восемь. Густые тучи заволокли молодой месяц. Океан был спокоен, и легкие волны тихо струились из-под форштевня.

Я стоял на баке, опершись на поручни. Консейль стоял около меня и смотрел бесцельно вперед. Матросы, взобравшись на ванты, всматривались в горизонт, который все больше суживался из-за наступающей темноты. Офицеры, приставив к глазам подзорные трубы, пытались что-то рассмотреть в увеличивающейся темноте. Время от времени темный океан вдруг местами словно вспыхивал, когда лунный луч прорывался сквозь облака, а потом серебряный след снова исчезал во мраке.

Я поглядел на Консейля, и мне показалось, что у него наконец пробудилось любопытство.

— Ну, Консейль, — сказал я, — вот последний случай заполучить две тысячи долларов!

— Если их честь позволят мне доложить, так я их чести доложу, что никогда не рассчитывал на эту премию. И если бы американское правительство предложило не две, а сто тысяч долларов, так из-за меня оно бы ничего не потеряло.

— Твоя правда, Консейль. Глупая затея, и мы вмешались в нее чересчур опрометчиво. Сколько времени потеряно даром! Сколько напрасных волнений! Ведь мы могли бы уже шесть месяцев быть во Франции…

— Дома, в квартире его чести, — подхватил Консейль, — в Парижском музее. И я бы уже классифицировал ископаемых его чести! И морская свинка его чести была бы уже посажена в клетку в ботаническом саду, и все бы сбегались на нее смотреть.

— Да, да, Консейль! А теперь кроме всех прочих приятностей нас еще поднимут на смех!

— Действительно, я полагаю, что его честь поднимут на смех. И, с позволения их чести… Только я не знаю, говорить ли…

— Говорить, говорить, Консейль!

— Ну так я скажу: их честь пожнут, что посеяли!

— В самом деле?

— Уж если их честь удостоились быть ученым, так не следует показывать легкомыслия в делах…

Консейль не закончил своего похвального слова. Среди всеобщей тишины раздался вдруг голос Неда Ленда.

Нед Ленд кричал:

— Эй! Диковина показалась! Под ветром, прямо перед нами!

Глава шестая

На всех парах

Весь экипаж кинулся к гарпунеру: капитан, офицеры, матросы, юнги — одним словом, все до единого человека, даже кочегары бросили свои топки. Тотчас же дан был приказ остановиться, и фрегат шел теперь только по инерции.

Было совсем темно, и я удивлялся, как мог канадец при всей своей дальнозоркости что-нибудь увидеть в таком мраке. И что такое он увидел? Сердце у меня так билось, словно хотело выскочить из груди.

В двух кабельтовых от «Авраама Линкольна» море как будто было иллюминировано снизу. Принять этот свет за обыкновенное свечение океана было нельзя. Чудовище всплывало, но держалось всего на несколько туазов[8]Туаз — старинная французская мера длины; равнялась примерно 1,949 м. ниже поверхности, и от него исходил тот яркий, необъяснимый свет, о котором упоминали в своих рапортах многие капитаны кораблей.

Что это было за великолепнейшее сияние! И производило его, по-видимому, что-то одаренное изумительной силой светиться. Светящийся предмет имел контуры громадного продолговатого овала, в центре которого, как в фокусе, был сосредоточен невыносимо яркий блеск.

— Да это просто случайное скопление фосфоресцирующих организмов! — воскликнул один офицер.

— Нет, вы ошибаетесь, — возразил я офицеру. — Никогда фолады или сальпы не испускают такой сильный свет. Это свет электрического происхождения… Да вы поглядите: он перемещается! Он движется вперед… назад! Он несется на нас! На палубе раздался всеобщий крик.

— Молчать! — сказал капитан Фаррагут. — К рулю! Задний ход!

Матросы кинулись к рулю, механики к машинам, и «Авраам Линкольн» описал полукруг.

— Прямо! Вперед! — крикнул Фаррагут.

Команда была исполнена, и фрегат быстро удалился от светящегося предмета.

Я неточно выразился. Фрегат хотел удалиться, но сверхъестественное чудовище погналось за ним вдвое быстрее и стало вновь его настигать.

Мы затаили дыхание. От страха и изумления мы стояли немы и недвижимы. Чудовище догоняло нас, словно резвясь и играя: оно обогнуло фрегат, который шел со скоростью четырнадцати узлов, окружив его каскадом электрических лучей, словно светящейся пылью. Затем оно удалилось на две или на три мили, оставив за собою светящуюся полосу, похожую на клубы пара, оставляемого локомотивом скорого поезда. Вдруг от темной линии горизонта чудовище с ужасающей быстротой ринулось к фрегату, мгновенно остановилось, словно замерло, в двадцати футах от его борта и погасло. Нет, оно не погрузилось в волны, потому что свет его не угасал постепенно, а потухло мгновенно, как будто источник этого чудесного светоистечения мгновенно иссяк. И сразу же чудовище появилось с другой стороны корабля, обогнув его или проскользнув под его корпусом. Каждую минуту могло произойти столкновение, которое было бы для нас гибелью. Я, однако, удивлялся маневрам «Авраама Линкольна». Выходило, что преследовали теперь его — его, который должен был преследовать чудовище! Я обратил на это внимание (не утерпел!) капитана Фаррагута.

Его всегда безмятежное лицо выражало неописуемое изумление.

— Аронакс, — отвечал он, — я не понимаю, с каким сверхъестественным чудовищем мы имеем дело, и я не хочу рисковать кораблем в такой темноте. Да и как нападать на то, чего или кого мы не знаем? О чем не имеем даже понятия? И как в случае нападения с его стороны защищаться? Дождемся утра, и тогда роли переменятся!

— Вы теперь уж не сомневаетесь, капитан, что это животное?

— Не сомневаюсь, Аронакс. По всей видимости, это гигантский нарвал и, кроме того, нарвал электрический.

— Пожалуй, к нему и не подступиться, — сказал я, — как к электрическому угрю или скату.

— Пожалуй, — отвечал капитан. — Если оно одарено способностью поражать, как молнией, все, что к нему приближается, то надо признаться, это самое ужасное животное в мире. Поэтому-то, Аронакс, я буду осторожен.

Весь экипаж не смыкал глаз целую ночь, никто и не помышлял о сне. «Авраам Линкольн», оказавшись не в состоянии состязаться в скорости с электрическим чудовищем, шел на малых парах. Нарвал, со своей стороны, казалось, подражал фрегату, покачивался на волнах и, по-видимому, нисколько не намерен был оставить театр борьбы.

Около полуночи, однако, и он исчез, или, говоря точнее, погас, как гигантский светлячок.

Что же он, уплыл? Мы не смели на это надеяться.

Но без семи минут час после полуночи вдруг раздался оглушительный свист, словно поблизости забил мощный фонтан воды.

Капитан Фаррагут, Нед Ленд и я стояли в этот момент на юте и жадными глазами всматривались в окружавшую нас темноту.

— Нед Ленд, вы ведь часто слыхали, как ревут киты? — спросил капитан Фаррагут.

— Часто, капитан. Только как ревет кит, который приносит одним своим видом две тысячи долларов, я до сих пор не слыхал.

— Да, да, премия ваша; она принадлежит вам, бесспорно. Скажите, пожалуйста, этот шум похож на тот, который производит кит, когда выбрасывает воду из носовых отверстий?

— Не только похож, а такой же, только этот шум гораздо сильнее. Сомневаться теперь нечего. Что к нам пришвартовалось китообразное, как их называет профессор, так это верно. С вашего позволения, капитан, мы на рассвете перемолвимся словечком с этим китообразным.

— Да, Нед, — сказал я, — если китообразному угодно будет вас выслушать.

— Как я подберусь к нему с гарпуном, так придется выслушать! — ответил канадец.

— А как вы подберетесь? Для вас надо спустить вельбот? — сказал капитан Фаррагут.

— Разумеется, надо, капитан.

— И рисковать жизнью матросов!

— Да, и моей, — ответил гарпунер так просто и спокойно, как будто дело шло о самой обыкновенной вещи.

Около двух часов ночи светящийся предмет снова показался; он светился так же ярко, как и прежде, в пяти милях под ветром от «Авраама Линкольна». Несмотря на расстояние, несмотря на шум ветра и ропот моря, мы ясно слышали могучие всплески хвостом и прерывистое дыхание чудовища. Казалось, когда чудовище выплыло подышать на поверхность океана, воздух набивался и выл в его легких, как пар в громадных цилиндрах машины мощностью две тысячи лошадиных сил.

«Ну, — думал я, — если водится такой кит, который один может помериться силой с целым кавалерийским полком, так это кит порядочный!»

До рассвета мы были настороже — каждый миг ждали, что вот-вот завяжется бой. Все китобойные сети расположили вдоль бортов, зарядили орудия, выбрасывающие гарпун на целую милю, и длинные ружья с разрывными пулями, которые бьют наповал самых крупных животных. Нед Ленд держал наготове свой гарпун, который в его руках стоил всякого другого смертоносного орудия.

В шесть часов начало светать, и с первыми лучами утренней зари исчез электрический свет нарвала. В семь часов уже почти совсем рассвело, но густой утренний туман застилал горизонт, и в самые лучшие подзорные трубы ничего нельзя было разглядеть. Все проклинали этот туман на разные лады.

Я взобрался на бизань-мачту. Некоторые офицеры уже влезли на марсовые площадки.

В восемь часов туман заклубился по волнам и стал медленно подниматься. Линия горизонта постепенно расширилась и прояснилась.

Вдруг раздался голос Неда Ленда, раздался так же неожиданно, как и накануне:

— Эй, смотрите! Диковина показалась! Вон там, по левому борту, за кормой!

Все глаза обратились в указанную сторону.

Там, в миле или полторы от фрегата, всплыло какое-то длинное темное тело. Волны пенились под мощными ударами его хвоста. Громадная борозда ослепительной белизны обозначала путь животного, описывая продолговатую извилину.

Фрегат приблизился к чудовищу. Я стал в него внимательно вглядываться. Рапорты с «Шанона» и «Гельвеции» несколько преувеличили его размеры: по моим наблюдениям, длина его была только двести пятьдесят футов. Его толщину я не мог точно определить, но животное, казалось, было удивительно пропорционально.

Пока я разглядывал это необычайное творение, из его носовых отверстий вырвались два столба пара и воды и поднялись на высоту сорок метров. Это дало мне некоторое понятие о том, как оно дышит. Я окончательно решил, что чудовище принадлежит к разряду позвоночных, к классу млекопитающих, к подклассу чревосумчатых, к группе рыбовидных, к отряду китообразных, к семейству…

Этого я еще не мог определить. Отряд китообразных включает три семейства: китов, кашалотов и дельфинов, и нарвалы причисляются к последним. Каждое из этих семейств подразделяется на многие роды, каждый род на виды, каждый вид на разновидности. Мне, значит, еще недоставало разновидности, вида, рода и семейства, но я не сомневался, что с помощью неба и капитана Фаррагута я в скором времени самым доскональным образом восполню пробел в классификации.

Тем временем команда с нетерпением ждала приказаний капитана.

Капитан очень внимательно наблюдал за чудовищем, а по том позвал механика. Механик тотчас же явился. — Разведены пары? — спросил капитан. — Так точно! — отвечал механик.

— Хорошо. Усилить давление! Дать полный ход!

Этот приказ был встречен троекратным «ура». Час борьбы наступил!

Несколько минут спустя из труб «Авраама Линкольна» повалили клубы черного дыма, и палуба начала содрогаться от дрожи паровых котлов. На всех парах «Авраам Линкольн» устремился к чудовищу.

Чудовище это нисколько, по-видимому, не испугало; оно равнодушно подпустило фрегат к себе на расстояние полукабельтовых, а затем, даже не погружаясь в волны, стало не спеша удаляться.

«Авраам Линкольн» полетел вдогонку. Он гнался за чудовищем около часа, но безуспешно: он и на два туаза не подошел ближе. Ясно было, что при такой скорости животное не догнать.

Капитан Фаррагут в ярости теребил свою густую бороду.

— Нед Ленд! — крикнул он.

Канадец тотчас же явился на зов.

— Ну, Нед Ленд, что вы теперь посоветуете? — спросил капитан. — Может, спустить шлюпки?

— Нет, капитан, — ответил Нед Ленд, — не советую, эту тварь только тогда можно взять, когда она сама пожелает даться в руки.

— Так что ж нам делать?

— Поднять пары, если можно, капитан. А я, с вашего позволения, стану на бушприте и, как только мы его догоним, ударю по нему гарпуном.

— Идите, Нед, — отвечал капитан. И вслед за тем крикнул: — Механик, поднять пары!

Нед Ленд занял свой пост. Винт завертелся теперь со скоростью сорок три оборота в минуту, и пар клубами вырывался через клапаны. Бросили лаг, и оказалось, что «Авраам Линкольн» делает восемнадцать и пять десятых мили в час.

Но проклятое чудовище тоже шло с такой скоростью. Еще за целый час фрегат не выиграл ни одного туаза.

Трудно было перенести такое унижение одному из самых быстроходных судов американского флота. Экипаж начинал приходить в бешенство, матросы проклинали чудовище. А чудовище и в ус не дуло!

Капитан Фаррагут уж не крутил свою бородку, а кусал ее.

Он снова позвал старшего механика.

— Вы идете на всех парах? — спросил капитан Фаррагут.

— На всех парах, капитан, — отвечал механик. — Сколько?

— Шесть с половиной атмосфер, капитан.

— Доведите до десяти атмосфер.

Это было настоящее американское распоряжение! Лучше, пожалуй, не отличились бы и на гонках на Миссисипи!

— Знаешь, дружище, — сказал я Консейлю, — мы ведь, по всей видимости, взлетим на воздух.

— Как угодно будет их чести, — отвечал Консейль.

Положа руку на сердце, я должен признаться, что нисколько не испугался: мне этот риск был очень по нраву.

Пары пустили на десять атмосфер. Уголь завалил все топки. Из вентиляторов пошли целые потоки воздуха на горящее топливо. Скорость «Авраама Линкольна» увеличилась. Мачты дрожали, и облака дыма с трудом вырывались наружу из узких труб.

Опять бросили лаг.

— Ну что, рулевой? — спросил капитан Фаррагут.

— Девятнадцать миль и три десятых, капитан, — отвечал рулевой.

— Поднять давление!

Скоро манометр показал десять атмосфер, но чудовище тоже, вероятно, «усилило пары», потому что оно, нисколько не затрудняясь, тоже шло со скоростью девятнадцать и три десятых мили в час.

Какая гонка! Я не могу описать вам, до чего я был взволнован в эти минуты!

Нед Ленд стоял на своем посту с гарпуном в руке. Несколько раз чудовище подпускало нас ближе к себе.

— Догоняем! Догоняем! — кричал тогда канадец.

Но в ту самую минуту, когда он готовился метнуть гарпун, чудовище убегало от него со скоростью не менее тридцати миль в час. А как-то раз, когда мы летели на всех парах, оно, словно издеваясь над нами, вдруг повернуло, изволило описать вокруг фрегата большой круг и снова убежало вперед! У всех нас вырвался крик бешенства.

В полдень мы находились на том же самом расстоянии от чудовища, на каком были и в восемь часов утра.

Тут капитан Фаррагут решился наконец на более крутые меры.

— А! — сказал он. — Это животное идет быстрее «Авраама Линкольна». Ну, делать нечего! Теперь посмотрим, как оно будет уходить от конических ядер! — И капитан крикнул: — Зарядить носовую пушку!

В одно мгновение пушка была заряжена и нацелена на чудовище. Раздался грохот, но ядро пролетело на несколько футов выше животного, которое держалось теперь всего в полумиле от нее.

— Пусть зарядит и прицелится кто-нибудь другой, кто половчее! — крикнул капитан. — Пятьсот долларов тому, кто пристрелит этого дьявола!

Старый канонир с седой бородой — я словно еще вижу его: взгляд спокойный, лицо уверенное — подошел к пушке, зарядил ее и долго целился.

Снова раздался выстрел, к его грохоту присоединились проклятия экипажа.

Ядро было пущено метко: оно долетело и ударило животное, но, скользнув по округлой спине чудовища, пропало в волнах.

Старик переменился в лице от ярости.

— Ах, чтоб тебя разорвало! — вскричал он. — Этот гад, надо полагать, бронирован железом в шесть дюймов толщиной!

— Проклятие! — крикнул капитан Фаррагут. — Полный вперед!

Охота началась снова.

Капитан Фаррагут наклонился ко мне и сказал вполголоса:

— Я буду до тех пор за ним гоняться, пока мой фрегат не взлетит на воздух!

— Разумеется, — отвечал я капитану, — разумеется. Вы будете совершенно правы!

Можно было надеяться только на то, что животное наконец устанет, не выдержав состязания с пароходом, но надеялись мы на это напрасно. Часы шли за часами, а чудовище не подавало ни малейших признаков утомления.

К чести «Авраама Линкольна» надо сказать, что он охотился с неслыханным упорством. Я полагаю, он пролетел по меньшей мере пятьсот километров в этот злополучный день 6 ноября. Но наступила ночь и покрыла мраком пенящийся океан.

Я подумал: «Ну все! Экспедиция наша окончена! Мы уже не увидим больше чудовища!» Однако я ошибся.

В десять часов пятьдесят минут вечера снова вспыхнул электрический свет в трех милях под ветром от фрегата. И свет этот был такой же чистый и яркий, как и в прошлую ночь.

Нарвал казался неподвижным. Может быть, утомленный дневной гонкой, он спал, покачиваясь на волнах? В таком случае снова появлялась надежда на успех. Капитан Фаррагут решил воспользоваться благоприятным моментом.

Он отдал нужные приказания. «Авраам Линкольн» на малом ходу осторожно начал приближаться к чудовищу. Встретить посреди океана глубоко спящего кита вовсе не редкость, и тогда нападать на них можно очень успешно. Нед Ленд немало их загарпунил именно во время сна. И сейчас канадец снова занял свой пост у бушприта.

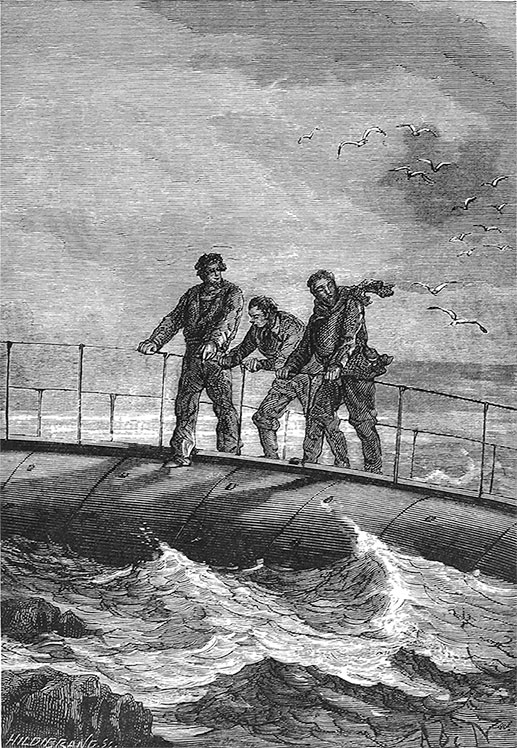

Фрегат бесшумно подошел на два кабельтовых к чудовищу. Машину остановили, и судно шло по инерции. У всех замерло сердце, все затаили дыхание. Глубокое безмолвие царило на палубе. Мы были всего в сотне футов от центра электрического света; его блеск все увеличивался и просто ослеплял наши глаза.

Я в эту минуту стоял на баке, опершись о борт, и видел, как внизу Нед Ленд ухватился одной рукой за мартинштаг, а другой потрясает своим страшным орудием. Всего футов двадцать отделяло его от чудовища. А чудовище лежало неподвижно.

Вдруг Нед Ленд взмахнул рукой, и гарпун взвился в воздух. Я слышал, как звонко он ударился, словно попал в какое-то твердое металлическое тело.