Онлайн чтение книги

Ведьма

XI. Екатерина Кадьер в монастыре. 1730

Игуменья монастыря Оллиуль была еще очень молода для занимаемого ею места; ей было только 38 лет. Она была не глупа, жива, также быстро проникалась любовью, как и ненавистью, обладала одинаково легко воспламенявшимися сердцем и чувственностью, была лишена такта и чувства меры, необходимых для управления монастырем.

Монастырь имел два разных источника существования. С одной стороны, некоторые монахини, происходившие из консульских семейств, сделали значительные вклады и жили, как хотели. Они жили с монахами-францисканцами, управлявшими монастырем. С другой — эти монахи, орден которых был распространен не только в Марселе, но и повсюду, доставляли им пансионерок и плативших за свое содержание послушниц. Для детей подобная близость была чревата опасностями. Доказательство — дело Обани.

Здесь не существовало затворнической жизни. Монастырский устав не отличался строгостью. В жаркие летние ночи в этом африканском климате (особенно ложившемся тяжестью на запертых в оллиульском ущелье затворниц) монахини и послушницы пользовались полной свободой, уходили и приходили. То, что мы видели в Лудене в 1630 г., повторилось и в Оллиуле в 1730 г. Большинство монахинь (двенадцать из пятнадцати, живших в монастыре), заброшенные монахами, предпочитавшими знатных дам, были несчастными существами, скучавшими, обойденными. Единственным их утешением были разговоры, ребяческие выходки и особого рода интимности между собою и с послушницами.

Игуменья боялась, что Екатерина слишком многое увидит, и не хотела ее принять. Потом вдруг передумала. В очаровательном письме, более лестном, чем могла ожидать от такой дамы молоденькая девушка, она выразила надежду, что та откажется от руководства Жирара. Игуменья не думала собственно отдать ее в руки обсервантов, не обнаруживавших в этом отношении никаких способностей. У нее явилась пикантная, смелая мысль взять Екатерину в свои собственные руки и стать ее духовной руководительницей.

В высшей степени тщеславная игуменья рассчитывала присвоить себе это диво, потихоньку подчинить себе девушку, убежденная, что она понравится ей больше, чем немолодой исповедник-иезуит. Она использовала бы в таком случае молодую святую в интересах своего монастыря.

Игуменья оказала ей большую честь и встретила ее на пороге, у дверей, выходивших на улицу, поцеловала, завладела ею и повела наверх в свою прекрасную комнату, говоря, что она будет разделять ее с ней. Игуменья была восхищена ее скромностью, ее болезненной миловидностью, ее таинственным и трогательным своеобразием. Екатерина очень устала от поездки, хотя она и длилась недолго. Игуменья хотела ее уложить, притом в своей собственной постели. Она заявила ей, что так ее любит, что хочет разделить с нею ложе, что они будут спать рядом, как сестры.

Быть может, она чересчур далеко зашла в осуществлении своего плана. Было бы достаточно, если бы святая просто жила в ее комнате. Такая странная слабость, как желание спать с ней на одной постели, слишком подчеркивала ее положение фаворитки. Такая интимность, бывшая среди дам в большой моде, в монастырях была запрещена, практиковалась только тайком, и игуменье не следовало бы подавать подобного примера.

Дама была удивлена, когда молодая девушка обнаружила колебания, которые, по-видимому, объяснялись не только ее стыдливостью и скромностью. Не были они вызваны и личностью игуменьи, казавшейся более молодой, чем бедная Кадьер, находившейся в расцвете сил и здоровья, которые она хотела сообщить и молодой больной. Она настаивала с нежными просьбами, рассчитывая, что такая постоянная близость лучше всего заставит ее забыть Жирара. Выслушивать исповедь монахинь (что разрешается святой Терезой) было манией игумений, их самой заветной претензией. А такие отношения сложились бы сами собой, если бы план игуменьи осуществился. Молодая девушка сообщала бы духовнику только мелочи и открывала бы свое сердце только ей единственной. Вечером, ночью, покоясь на подушках, ласкаемая любопытной игуменьей, она рассказала бы не одну тайну, свою и чужую.

Сначала Екатерина не смогла отклонить настойчивые просьбы игуменьи. Она спала с ней. Игуменья воображала, что крепко держит ее в своих руках двояким образом, противоположными средствами: как святую и как женщину, то есть как нервную, чувствительную девушку, не чуждую слабостей, быть может, чувственности. Она приказала записать ее житие, все ее слова, все, что сходило с ее уст. Она собирала самые ничтожные подробности о ее физическом состоянии и посылала эти бюллетени в Тулон. Она была готова сделать из нее своего кумира, свою миленькую, маленькую куклу. На таком скользком пути как было не увлечься! Екатерина почувствовала беспокойство и как бы страх. Она сделала над собой усилие, на которое едва ли можно было считать способной эту пассивную, слабую девушку. Она смиренно попросила позволения покинуть это голубиное гнездышко, эту слишком мягкую кровать, хотела отказаться от подобной изнеженности, чтобы жить общей жизнью с послушницами или пансионерками.

Игуменья была поражена, уязвлена, оскорблена, рассердилась на нее, такую неблагодарную, и никогда не могла ей этого простить.

Тем больше сочувствия нашла Екатерина у других. Начальница послушниц, госпожа де Леско, парижская монахиня, чуткая и добрая, была гораздо лучше игуменьи. Она, по-видимому, поняла, кем была эта девушка — бедная жертва судьбы, юное сердце, страстно любившее Бога, но отмеченное фатальными странностями, которые должны были повергнуть ее в позор, довести до зловещей развязки. Она старалась только о том, чтобы охранять ее, Уберечь ее от неблагоразумных поступков, объяснить и извинить то, что в ней было наименее достойно извинения.

За исключением двух или трех знатных дам, живших с монахами и мало интересовавшихся возвышенно-утонченной набожностью, все любили Екатерину, видели в ней ангела небесного. Их ничем не отвлекаемая чувствительность сосредоточилась на ней, как на единственном предмете. Они считали девушку не только религиозной и сверхъестественно благочестивой, но и добрым ребенком, милым и забавным. Монахини уже не скучали больше. Она занимала их, рассказывала свои сны, настоящие сказки, в смысле искренности, неизменно дышавшие нежностью. «По ночам я везде бываю, даже в Америке (говорила она). Я оставляю всюду письма, призываю людей обратиться. Сегодня ночью я приду к вам, хотя бы вы и заперлись. Мы вместе сольемся с сердцем Иисуса».

И чудо! В полночь все удостоились (рассказывали они) этого очаровательного визита. Им казалось, что Екатерина целует их и заставляет слиться с сердцем Иисуса. Им было и страшно и радостно. Наиболее нежная и легковерная из них уроженка Марселя, сестра Рембо испытала это счастье пятнадцать раз в три месяца, то есть почти каждую неделю.

То было более, как иллюзия. Это доказывается тем, что Екатерина была одновременно у всех. Однако игуменья была оскорблена; сначала она просто ревновала, так как она одна не удостоилась этого счастья, потом поняла, что как бы ни ушла девушка в свои мечты, она слишком хорошо узнает от стольких интимных подруг скандальную хронику монастыря.

Ее почти и не скрывали. Так как Екатерина узнавала все путем интуиции, то ей казалось, что она узнала об этой скандальной хронике благодаря откровению. Снова сказалась ее доброта. Ей стало глубоко жаль Бога, которого так оскорбляли. И на этот раз она также решила, что должна расплатиться за других, избавить грешников от заслуженного наказания, беря на себя жестокую ярость дьяволов.

Все эти мысли обрушились на нее 25 июля, в Иванов день. Она находилась вечером в доме послушниц с сестрами, как вдруг упала навзничь, извиваясь, крича, теряя сознание. Когда она пришла в себя, послушницы окружили ее, с нетерпением ожидая, что она скажет. Начальница, госпожа Леско, однако, угадала, что та хочет сказать, поняла, что она губит себя, подняла ее и повела прямо в свою комнату, где она оказалась вся в ссадинах и в окровавленной рубашке.

Почему покинул ее Жирар среди этой внутренней и внешней борьбы!

Она не могла понять его! Она так нуждалась в опоре! А он не приходил, а если приходил, то только редко, на минутку, в приемную. Она написала ему 21 июня (писали ее братья, она умела читать, писала же она плохо). Она звала его настойчиво и горячо. А он ссылался на то, что должен проповедовать в Гиер, что у него болит горло и т. д.

Как это ни невероятно, сама игуменья пригласила Жирара.

Она беспокоилась, без сомнения, что Екатерина могла знать подробности из интимной жизни монастыря. Уверенная в том, что девушка передаст их Жирару, она хотела предупредить ее. И вот она написала иезуиту лестную и нежную записку, прося его зайти сначала к ней, если он посетит монастырь, так как она желает втайне быть его ученицей, как смиренный Никодим был учеником Христа.

«Под вашим руководством я могла бы потихоньку делать большие успехи по пути добродетели в силу священной свободы, которую дает мне занимаемое мною место. Предлогом же может служить наша претендентка».

Этот странный и легкомысленный шаг доказывает, что в голове игуменьи не все было в порядке. Когда ей не удалось вытеснить Жирара из сердца Екатерины, она задумала вытеснить Екатерину из сердца Жирара.

Она действовала натиском, без дальнейших предисловий, рубила сплеча, как знатная дама, еще интересная, уверенная, что ее слова примут к сведению, и идя так далеко, что заговорила о свободе, которой она пользуется.

В этом ложном шаге она исходила из правильной мысли, что Жирар не интересуется больше Екатериной. Однако она могла бы сообразить, что в Тулоне у него были и другие еще затруднения. Жирар был озабочен историей, в которой речь шла уже не о юной девушке, а о зрелой даме, состоятельной, с положением, о самой благоразумной из его духовных дочерей, о мадемуазель Гравье. Ее сорокалетний возраст не спас ее от него. Независимая овца в овчарне была ему совсем не желательна. Однажды утром она почувствовала себя к своему удивлению, к своему великому горю беременной и громко жаловалась.

Занятый этой новой авантюрой, Жирар отнесся очень холодно к неожиданным авансам игуменьи. Он боялся, что это не более как ловушка, расставленная ему обсервантами, решил быть осторожным, повидался с игуменьей, Уже раскаивавшейся в своем необдуманном шаге, потом с Екатериной, однако только в часовне, где принял ее исповедь.

Екатерина была, без сомнения, оскорблена его холодным отношением.

Поведение его было в самом деле странно, крайне непоследовательно. Он волновал ее легкомысленными, галантными письмами, маленькими шутливыми угрозами влюбленного. А потом хотел ее видеть только при других! В тот же вечер она написала ему записку, в которой очень тонко отомстила ему, говоря, что в тот самый момент, когда он ей дал отпущение, она почувствовала себя чудесным образом отрешенной, как от себя самой, так и от всех существ.

Этого Жирар только и желал. Положение его было достаточно запутанным, и Екатерина только мешала. Вместо того, чтобы обидеться, он пришел в восторг от ее письма, проповедовал ей необходимость отрешения. В то же время он дал ей понять, что должен быть осторожен. Он будто получил письмо, в котором резко указывалось на его недостатки. Впрочем, так как в четверг он уезжает в Марсель, то он проездом заглянет к ней.

Она ждала. Он не явился. Возбуждение ее доходило до последнего предела. Волна поднималась все выше. То было точно волнуемое бурей море. Она рассказала о своем состоянии своей дорогой Рембо, которая не хотела покинуть ее, легла с ней вопреки уставу спать, имея в виду сказать, что пришла утром. То была ночь на 6 июля. Над горячим, как печь, оллиульским монастырем нависла давящая жара. В четыре или пять часов Рембо видит, что Екатерина бьется в мучительных судорогах и решив, что у нее колики, пошла в кухню за огнем. Во время ее отсутствия Екатерина прибегла к такому крайнему средству, которое, без сомнения, должно было заставить Жирара немедленно явиться. Разбередила ли она ногтями раны на голове, надела ли она на голову венец с железными остриями, как бы там ни было, она вся была в крови. Кровь стекала с ее лица большими каплями. Боль преобразила ее, глаза ее блестели.

Это продолжалось не менее двух часов. Монахини сбежались посмотреть на нее в таком состоянии и были поражены. Они хотели позвать обсервантов, но Екатерина восстала.

Игуменья побоялась, естественно, послать за Жираром, показать ему девушку в таком патетическом состоянии, делавшем ее слишком трогательной. Добрая госпожа Леско доставила ей это утешение и предупредила иезуита. Он явился, но вместо того, чтобы подняться к ней, он, как истый фокусник, разыграл сцену экстаза в часовне, где оставался целый час на коленях перед святыми дарами. Наконец, он поднимается наверх, находит всех монахинь вокруг Екатерины. Ему рассказывают, что был момент, когда, казалось, она находится у мессы, что она шевелит губами, чтобы принять причастие.

«Кому это лучше знать, как не мне!» — восклицает Жирар. — Ангел предупредил меня и я служил мессу и из Тулона приобщил ее святых тайн».

Монахини были до того ошеломлены этим чудом, что одна из них болела в продолжение двух дней. И Жирар обратился к Екатерине с недостойно легкомысленными словами: «Ах! Ах! Маленькая лакомка! Ты отнимаешь у меня половину моей доли!»

Монахини почтительно расходятся и оставляют их одних. И вот он стоит лицом к лицу с окровавленной жертвой, бледной, бессильной и тем более возбужденной. Каждый другой был бы потрясен. Разве можно было вообразить себе более наивное, более страстное признание в своей зависимости, в беспредельной потребности увидеть его? Выраженное кровью, ранами, это признание говорило громче слов и должно было бы проникнуть в сердце. Она, конечно, унижалась. Но кто не почувствовал бы к ней жалости? В невинной девушке проснулась все же на мгновение природа! В короткой и несчастной жизни бедной молодой святой, чуждой чувственных порывов, нашелся, следовательно, миг слабости! То, что он брал у нее без ее ведома, было так ничтожно! Если она отдаст ему душу, волю, он получит все.

Екатерина, как нетрудно понять, не охотно говорит об этом эпизоде. В своем публичном показании она заявляет, что потеряла сознание и не помнит, что было дальше. Признаваясь своей подруге, даме Аллеман, она, не жалуясь, дает, однако, понять, в чем было дело.

Лицом к лицу с таким страстным сердечным порывом, с таким очаровательным нетерпением — что сделал Жирар? Он бранил ее.

Пламя, которое всякого другого покорило бы, воспламенило бы, расхолодило его. Его душа тирана требовала, чтобы кругом были лишь мертвецы, простые игрушки его воли. А она своей сильной волей заставила его придти. Ученица грозила увлечь за собой учителя. Раздражительный педант взглянул на дело, как на ученический бунт. Его развращенная суровость, его эгоистическая холодность в момент жестокого наслаждения опозорили несчастную, у которой остались одни только угрызения.

А вот еще другая гнусная черта. Пролитая ради него кровь произвела на него лишь то впечатление, что показалась ему хорошим средством, которое можно было использовать в своих интересах. Во время этого свидания быть может последнего, он хотел, по крайней мере обеспечить себе молчание бедной девушки, так чтобы она покинутая им, все еще считала себя его собственностью! Он спросил ее, не удостоит ли она его также того чуда, которое видели монахини. Она пустила себе кровь на его глазах. Воду, которой он омыл ее, он и сам пил и ей дал пить, чтобы связать их души таким гнусным духовным единением. Эта сцена продолжалась часа два — три. Было около полдня. Игуменья была женщина скандальная и потому сама решила явиться с обедом, заставить открыть дверь. Жирар выпил чаю. Была пятница, и он делал вид, что постится. В Тулоне он, без сомнения, поел, как следует. Екатерина попросила кофе. Хозяйничавшая в кухне послушница была удивлена: день был постный. Однако без подкрепления Екатерина упала бы в обморок. Кофе восстановил до некоторой степени ее силы, и она попросила Жирара остаться. Он пробыл у нее (комната была уже не заперта на ключ) до четырех часов, желая загладить неприятное впечатление от утреннего поведения. Прикидываясь другом, отцом, он несколько успокоил изменчивую девушку, вернул ей бодрость.

Она проводила его к выходу и, идя вслед за ним, подпрыгнула два — три раза, как настоящий ребенок.

Он сухо пробормотал: «Сумасшедшая».

* * *

Ей пришлось жестоко расплатиться за свою слабость.

В тот же вечер, часов в девять, она имела страшное видение. Слышно было, как она кричит: «О Боже! Отвернись от меня! Покинь меня!». 8 числа утром, во время мессы, она не дождалась причастия (очевидно, считая себя недостойной его) и убежала в свою комнату. Вышел скандал. Но ее так любили, что одна из монахинь, побежавшая вслед за ней, прибегла из сочувствия ко лжи и клялась, что видела, как Христос собственноручно приобщал ее Святых Тайн.

Госпожа Леско умно и ловко облекала в форму легенд, как мистические откровения, все, что ей удавалось вырвать из этого растерзанного сердца, благочестивые вздохи, слезы набожности. Между этими женщинами — явление редкое — точно существовал заговор любви, чтобы спасти женщину. Ничто так красноречиво не говорит в пользу бедной Екатерины и ее очаровательного сердца. В какой-нибудь месяц она стала как бы их общим ребенком. Чтобы она ни делала, ее защищали. Ее считали невинной несмотря ни на что, видели в ней жертву дьявола. Одна добрая крестьянка, дочь слесаря, монастырская привратница Матеронн, видевшая непристойно свободное обращение Жирара с Екатериной, тем не менее заявляла: «Это ничего не значит! Она святая!» Когда Жирар однажды заговорил о том, что хочет Екатерину взять из монастыря, привратница воскликнула: «Взять от нас Екатерину! Я соорудила бы железную дверь, чтобы помешать ей уйти».

Братья, каждый день навещавшие ее, испугались при виде положения сестры, при мысли о том, как игуменья и монахи могли использовать это положение, и решили предупредить их. В письме Жирару, написанном от имени сестры, они напомнили об откровении, данном ей 25 июня насчет поведения обсервантов, прибавив, что «пора выполнить в этом отношении предначертания Бога». Они просили, другими словами, о назначении следствия, хотели предъявить обвинение обвиняющим.

Шаг крайне смелый и неблагоразумный! Близкая к смерти Екатерина была далека от таких мыслей. Ее друзья вообразили, что тот, кто смутил ее, быть может, и успокоит ее, и упросили Жирара приехать исповедать ее. Сцена была ужасная! Исповедуясь, она испускала крики, жалобы, которые были слышны на расстоянии тридцати шагов. Любопытные могли подслушивать, сколько хотели, и не упустили удобного случая. Жирар испытывал пытки. Он то и дело повторял: «Успокойтесь, мадемуазель!» Все напрасно! Он дал ей отпущение. Она не хотела его принять. Двенадцатого числа она испытывала под сердцем такую острую боль, что боялась: оно разорвется. Четырнадцатого она казалась при смерти. Позвали мать. Больную причастили. На другой день она публично каялась, так трогательно, так выразительно, как еще не каялся никто. Мы расплакались. Двадцатого она находилась в своего рода агонии, при виде которой сердце сжималось от боли. Потом вдруг под влиянием счастливой перемены, которая ее спасла, она имела чудесное, успокаивающее видение. Она узрела грешницу Марию Магдалину прощенной, вознесенной во славе, занимающей в небесах место, которое потерял там Люцифер.

Жирар между тем мог обеспечить себе ее молчание только, еще более развращая ее, заглушая ее угрызения совести. Иногда он приходил (в приемную) и весьма неосторожно целовал ее. Чаще, однако, он посылал своих святош. Гиоль и другие женщины осыпали ее ласками и поцелуями, а когда она доверялась им, они улыбались говорили, что все это разрешенные Богом непринужденности, что они также подвергались им и находятся в таком же положении. Они восхваляли приятные стороны подобного единения между женщинами. Жирар ничего не имел против того, чтобы они сообщали друг другу самые постыдные тайны. Он сам так привык к разврату, находил его столь естественным, что рассказал Екатерине о беременности мадемуазель Гравье. Он пожелал, чтобы она пригласила ее в Оллиуль, успокоила ее и убедила в том, что эта беременность могла быть иллюзией, навеянной дьяволом, которую сумеют развеять.

Подобные грязные наставления совершенно не действовали на Екатерину. Братья, знавшие о них, должны были возмутиться. Письма, которые они писали от ее имени, довольно своеобразны. Взбешенные, озлобленные, уверенные в преступности Жирара, они вместе с тем были вынуждены заставлять говорить сестру словами, почтительными и нежными, и, однако, то и дело у них вырываются намеки, так и дышащие яростью.

Письма Жирара тщательно обдуманы, явно написаны, чтобы фигурировать в возможном процессе. Вот единственное, написанное без задней мысли о фальсификации. Оно помечено 22 июля. Проникнутое кисло-сладким настроением, исполненное галантности, оно написано человеком неосторожным и легкомысленным.

«Сегодня утром прибыл в Тулон епископ. Он посетит Екатерину. Мы сообразим, что можно сделать и сказать. Если генеральный викарии и отец Сабатье пожелают ее увидеть и потребуют, чтобы показали раны, она ответит, что ей запретили говорить и действовать. Я очень жажду увидеть вас, увидеть все. Вы знаете, что я требую только своего. Уже давно я видел только половину (он хочет сказать, что видел ее только сквозь решетку приемной). Вы боитесь, что я вас утомлю? Но разве вы не утомляете меня?» и т. д.

Письмо странное во всех отношениях! Он не доверяет заодно ни епископу, ни даже иезуиту, своему коллеге, старику Сабатье. По существу это — письмо преступника, охваченного тревогой. Он хорошо знает, что у нее в руках его письма, записки, что она легко может его погубить.

Оба молодых человека от имени сестры отвечают резко написанным письмом, единственным неподдельно искренним. Они отвечают на каждое слово, без оскорбительных выражений, но с резкостью порой иронической, в которой чувствуется их сдержанное негодование. Сестра обещает слушаться, не говорить ничего ни епископу, ни иезуиту. Она поздравляет его с тем, что у него «столько мужества, что он находит возможным ободрять других страдать». Она возвращает ему его оскорбительные галантности в не менее шокирующих выражениях (здесь чувствуется перо мужчины, перо обоих опрометчивых братьев).

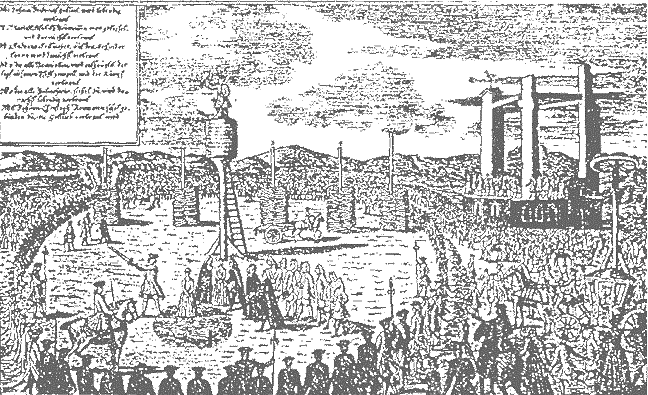

Поклонение Сатане. Старинная гравюра

Два дня спустя они отправились к нему сообщить, что сестра немедленно хочет покинуть монастырь. Он был чрезвычайно испуган. Он думал, что вместе с ней уйдут из его рук и его письма. Он так испугался, что поглупел и в припадке слабости он заплакал в приемной, опустился перед Екатериной на колени, спросил, хватит ли у нее мужества покинуть его. Бедная девушка была тронута, ответила «нет», приблизилась и дала себя поцеловать. Иуда хотел только обмануть ее, выиграть несколько дней, выиграть время, чтобы заручиться покровительством свыше. Двадцать девятого все изменилось. Екатерина остается в монастыре, просит у него прощения, обещает быть покорной. Более чем очевидно, что за это время Жирар привел в движение сильные пружины, что после 29 были получены угрозы (может быть, из Экса, впоследствии из Парижа). Писали столпы иезуитов, а из Версаля — покровители при дворе.

Что могли сделать братья против таких противников? Они, несомненно, посоветовались со своим начальством, а последнее, вероятно, предупредило их не слишком нападать на Жирара, как на развратного исповедника. Это вызвало бы недовольство духовенства, для которого исповедь была настоящей сокровищницей. Необходимо было, напротив, поставить его вне духовенства, указывая на его своеобразную доктрину, выставить его как квиетиста. Только таким образом можно было нанести ему сильный удар. В 1698 г. за приверженность к квиетизму в окрестностях Дижона был сожжен один священник. И вот братья решили написать (будто бы под диктовку сестры, которая, однако, была непричастна к этому плану) записку, содержавшую под видом прославления и восхваления квиетизма Жирара настоящий донос на него. Это был рассказ о видениях, которые она имела перед Великим постом. Имя Жирара уже сияет в небесах. Она видит его соединенным с ее именем в книге бытия.

Они, однако, побоялись отнести записку епископу, зато позволили другу, молодому священнику Камерл похитить ее. Епископ прочел записку, в городе распространились копии. 21 августа, когда Жирар находился у епископа, тот, смеясь, заметил ему: «Итак, отец, ваше имя значится в книге бытия».

Жирар был подавлен, считал себя погибшим, написал Екатерине письмо, полное горьких упреков, и снова со слезами просил вернуть его бумаги. Екатерина была глубоко изумлена и клялась, что записка написана не рукой ее братьев. Узнав, однако, что это так, она была в беспредельном отчаянии. Самые ужасные физические и душевные страдания терзали ее. Ей казалось одно мгновение, что она распадется на части. Она была похожа на помешанную.

«Мне страстно хочется страдать. Я дважды подвергла себя бичеванию, так что кровь лилась потоками». Изображая Жирара как человека почти погибшего, Гиоль довела до последней степени ее безумие, очень хорошо рисующее как ее слабый ум, так и крайнюю ее совестливость. Состраданию ее не было границ.

Она была готова вернуть ему его бумаги. И, однако, было слишком явно, что только они защищали, охраняли ее, доказывали ее невинность, что только они обнаружили те хитрости, жертвой которых она стала. Вернуть его письма, не значило ли это сделать так, что они поменяются ролями, что ее будут обвинять в том, что она совратила святого, сделать так, что вся гнусность будет на ее стороне.

Впрочем, если уж нужно было выбирать между собственной гибелью и гибелью Жирара, она предпочла бы первое. Этой мыслью искушал ее один из дьяволов (Гиоль, без сомнения), действуя на ее воображение странною возвышенностью такого самопожертвования. Екатерина писала Жирару, что Бог требует от нее кровавой жертвы. Она могла сослаться на святых, которые не оправдывались, когда их обвиняли, а даже сами обвиняли себя и умирали, как агнцы. Екатерина последовала их примеру. Когда в ее присутствии обвиняли Жирара, она оправдывала его, говоря: «Он сказал правду. Я лгала».

Она могла бы вернуть только письма Жирара, но, увлеченная своим порывом, она уже не хотела торговаться и отдала ему также черновики своих собственных писем. Он имел теперь как эти черновики, написанные доминиканцем, так и копии, написанные и отосланные другим братом. Теперь ему уже не приходилось бояться. Никакой контроль уже не был возможен. Он мог сокращать, вставлять, уничтожать, вычеркивать, подделывать. Ничто не мешало его работе фальсификатора, и он поработал изрядно. Из 24 писем осталось 16, да и они производят впечатление тщательно сфабрикованных задним числом.

Имея в своих руках все документы, Жирар мог смеяться над своими неприятелями. Теперь наступил их черед бояться. Епископ, человек светский, слишком хорошо знал Версаль и кредит иезуитов, чтобы не ссориться с ними. Он счел даже политичным дать Жирару некоторое удовлетворение за сделанный ему раньше насмешливый укор по поводу книги бытия и милостиво заметил, что готов крестить ребенка кого-либо из его родственников.

Тулонские епископы всегда были грансеньорами. В их списке мелькают самые знатные имена Прованса: Бо, Гландев, Николаи, Форбек, Форбек д'Оппед и славнейшие имена Италии: Фиеско, Тривульчьо, Ларовера. В период с 1712 до 1737 гг., в эпоху Регентства и Флери, епископом был некто Тур дю Пен… Он был человек богатый, имея еще два аббатства в Лангедоке, аббатство Анианское и аббатство святого Василия Пустынника. Говорят, во время чумы в 1721 г. он вел себя хорошо. Впрочем, он редко жил на одном месте, вел совершенно светскую жизнь, никогда не служил и считался более чем галантным человеком.

В июле он приехал в Тулон, и хотя Жирар отговорил его от посещения монастыря Оллиуль и Екатерины, он тем не менее пожелал посмотреть на нее. Он увидел ее в один из ее хороших моментов. Она понравилась ему, показалась ему похожей на маленькую святую. Он так был уверен в ее сверхъестественном уме, что имел легкомыслие говорить с ней о своих делах, о будущем, советуясь с ней, как с гадалкой. Несмотря на просьбы братьев, он, однако, колебался выпустить ее из монастыря и отнять у Жирара. Нашли средство заставить его решиться. В городе распространили слух, будто молодая девушка выразила желание бежать в пустыню, как поступила в двенадцать лет святая Тереза, служившая ей примером. Рассказывали, будто эту мысль внушил ей Жирар, имевший в виду похитить ее в одно прекрасное утро, увезти за пределы епархии, славу которой она составляла, и подарить это сокровище какому-нибудь отдаленному монастырю, где иезуиты, пользуясь своей монополией, эксплуатировали бы ее чудеса, ее видения, ее популярность миловидной молодой святой. Епископ был оскорблен. Он приказал игуменье отпустить ее только к матери, которая в скором времени возьмет ее из монастыря и отправит на принадлежащую семье мызу.

Чтобы не обидеть Жирара, Екатерину заставили написать ему, что если такая перемена ему неприятна, то он может присоединиться и дать ей второго исповедника. Он понял, в чем дело, и предпочел разоружить своих противников ценой измены Екатерине. Он отказался (15 сентября) в очень осторожной, смиренной и жалостной записке, в которой пытался сохранить себе ее дружбу и любовь. «Если я и совершал ошибки по отношению к вам, вы все же вспомните, что я всегда искренно желал помочь вам. Я был и всегда буду вашим в священном сердце Иисуса».

Однако епископ не успокоился. Он думал, что все три иезуита: Жирар, Сабатье и Гринье хотят усыпить его, чтобы в одно прекрасное утро похитить на основании приказа из Парижа молодую девушку. И вот 17 сентября он принял окончательное решение и послал свою коляску (легкий светский фаэтон), чтобы отвезти ее на мызу матери.

Желая ее успокоить, охранять, поставить на хороший путь, он стал искать для нее исповедника и обратился сначала к кармелиту, состоявшему ее исповедником до Жирара. Однако тот, человек не молодой, отказался. Другие, к которым он обратился, вероятно побоялись. Епископу пришлось взять чужого, приехавшего три месяца назад из Конта, отца Николая, игумена босоногих кармелитов. Это был сорокалетний человек, умный и мужественный, непоколебимый и даже упрямый. Отклоняя выраженное ему доверие, он показал себя как нельзя более достойным его. Не иезуитов он боялся, а самой девушки. Не ожидая ничего хорошего, он думал, что ангел мог быть и ангелом тьмы, и боялся, что дьявол нарочно принял вид тихой и нежной девушки, чтобы тем хитрее нанести свои удары.

Когда же он ее увидел, он немного успокоился. Она показалась ему совсем простой, осчастливленной тем, что может, наконец, положиться на верного человека, который мог быть опорой для нее. Она много страдала от того, что Жирар держал ее постоянно в состоянии нерешительности. Уже в первый день она говорила больше, чем раньше за целый месяц, рассказывала о своей жизни и страданиях, о своих экстазах и видениях. Даже ночь, жаркая сентябрьская ночь, не остановила ее. Все три двери и все окна комнаты были открыты. Она продолжала говорить почти до самой зари, когда братья ее уже спали. На другой день она возобновила свои рассказ в беседке из винограда, прелестно говорила о Боге, о самых высоких тайнах. Кармелит был ошеломлен, спрашивая себя, может ли дьявол так искренно славить Бога.

Ясно было, что она невинна. Она производила впечатление хорошей девушки, послушной, кроткой, как агнец, резвой, как щенок. Она хотела, чтобы играли в шары (обычная игра на мызах) и сама участвовала в игре.

Если она и была одержима духом, то во всяком случае не духом лжи. При более близком и внимательном наблюдении нельзя было сомневаться в том, что ее раны в самом деле временами источали кровь. Кармелит, конечно, не последовал примеру Жирара и не подверг ее непристойной проверке, а довольствовался тем, что осмотрел рану на ноге. В ее подверженности экстазам ему пришлось даже слишком убедиться. Горячая волна подступала вдруг к ее сердцу, распространяясь по всему телу. Она не сознавала себя, билась в судорогах, говорила безумные слова.

Кармелит очень хорошо понял, что в ней две личности: молодая девушка и дьявол. Первая была честна, наивна, невежественна, несмотря на все испытанное, и плохо понимала то, что так глубоко ее потрясло. Говоря до исповеди о поцелуях Жирара, она вызвала суровый ответ кармелита: «Это очень большой грех».

«О Боже! — ответила она плача. Я, стало быть, погибла, так как он делал со мною не только это».

Епископ навестил ее. Мыза была для него предлогом для прогулки. На его вопросы она наивно отвечала, рассказала, по крайней мере, начало. Епископ вознегодовал, был ошеломлен, возмущен. Поначалу он, без сомнения, угадал дальнейшее. Он решил действовать против Жирара энергично. Не боясь борьбы с иезуитами, он всецело согласился с мнением кармелита, что Екатерина околдована, что Жирар, следовательно, колдун. Он немедленно же хотел подвергнуть его торжественному отлучению, погубить, опозорить. Екатерина просила за того, кто сделал ей столько зла, не хотела, чтобы ему мстили за нее. Она упала перед епископом на колени, умоляла пощадить его, не говорить больше об этой печальной истории. С трогательной кротостью она заметила: «С меня достаточно, что я теперь знаю, что грешила». Ее брат, доминиканец, присоединил к ее просьбам свои, предвидя все опасности такой борьбы и не считая епископа человеком достаточно надежным.

Екатерина была теперь менее возбуждена. Погода изменилась. Жаркое лето кончилось. Природа стала милостивее. Наступил тихий октябрь. Епископ чувствовал искреннее удовольствие при мысли, что девушка была им спасена. Не находясь больше в удушливом монастыре, не видясь больше с Жираром, охраняемая семьей, честным и добрым монахом, наконец епископом, не жалевшим о сделанном им шаге и оказывавшим ей неизменно свое покровительство, она совершенно успокоилась. Как трава, вновь вырастающая в октябре под непродолжительным дождем, она снова выпрямилась и расцвела.

В продолжение приблизительно семи недель она казалась совершенно благоразумной. Епископ был в таком восхищении, что пожелал, чтобы кармелит и Екатерина подействовали и на других духовных дочерей Жирара, образумили их. Те должны были явиться на мызу. Не трудно представить себе, как неохотно они это сделали бы. Было на самом деле странной непоследовательностью заставить этих женщин предстать перед только что освободившейся от своего экстатического безумия и столь молодой еще протеже епископа.

Положение становилось неловким и смешным. Налицо были две партии: женщины Жирара и женщина епископа. Со стороны последнего — дама Аллеман и ее дочь, приставленные к Екатерине. Против них стояли бунтовщицы с Гиоль во главе. Епископ вступил с последней в переговоры, желая, чтобы она сблизилась с кармелитом и привела ему своих подруг. Он послал к ней сначала своего секретаря, потом прокурора, прежнего ее любовника. Так как все это не произвело никакого действия, то епископ решился на последний шаг и созвал всех в свой дом. Здесь они все отрицали те самые экстазы и стигматы, которыми раньше хвастались. Одна из них (без сомнения, Гиоль), развратная и насмешливая, еще более удивила его, предложив ему тут же показать, что у них на теле нет никаких знаков. Женщины считали его достаточно легкомысленным, чтобы попасться в эту ловушку. Однако он понял, в чем дело, отказался и отослал их, которые, ценою своей стыдливости, хотели его заставить подражать Жирару и стать посмешищем для всего города.

Епископу вообще не везло. С одной стороны, эти нахалки издевались над ним, а с другой — его успех в лечении Екатерины был лишь мнимым. Едва вернулась она в мрачный Тулон, на узкую улицу Госпиталя, как снова впала в прежнюю болезнь. Она находилась как раз в той опасной и зловещей среде, где началась ее болезнь, на поле битвы, на котором сражались обе партии. Так как за иезуитами стоял двор, то на их стороне были все политики, все осторожные, все благоразумные. Кармелит мог опереться только на епископа: даже его орден, а также священники не поддержали его. Тогда он достал себе оружие. 8-го ноября он добился у Екатерины письменного разрешения в случае надобности опубликовать ее исповедь.

Этот смелый и бесстрашный шаг заставил Жирара затрепетать. Он не обладал большим мужеством и погиб бы, если бы его дело не было делом всего иезуитского ордена. Он спрятался в их монастыре. Его коллега Сабатье, сангвинический и холерический старик, отправился прямо в архиерейский дом и вошел к прелату, неся, как Попилий, в своей тоге войну или мир. Прижав его к стене, он дал ему понять, что процесс над иезуитами погубит навсегда его карьеру, что он останется на веки вечные епископом в Тулоне, никогда не станет архиепископом. Даже больше. С непринужденностью апостола, имеющего сильную руку в Версале, он заявил, что если эта история осветит нравы иезуита, то она бросит не меньше света и на поведение епископа.

Письмо, явно составленное Жираром, позволяет думать, что иезуиты готовились предъявить прелату страшные обвинения, объявляя его жизнь «не только недостойной епископа, но и гнусной».

Коварный и скрытный Жирар, апоплексический, захлебывавшийся от ярости и злобы Сабатье не побоялись бы пустить в ход эту клевету. Они не преминули бы сказать, что вся эта история разыгралась из-за девушки, что если Жирар лечил ее как больную, то епископ обладал ею, когда она выздоровела.

Какой переполох, какое беспокойство должен был произвести подобный скандал в спокойном течении жизни этого светского барина! Было бы слишком комическим рыцарством начать войну, чтобы отомстить за потерянную невинность больной безумицы, поссориться из-за нее со всеми порядочными людьми. Правда, кардинал Брондзи умер в Тулузе с горя, но по крайней мере от любви к красивой даме, знатной маркизе де Ганж. Епископ же рисковал быть подвергнутым позору и быть осмеянным ради какой-то дочки лавочника с улицы Госпиталя.

Угрозы Сабатье произвели тем большее впечатление, что сам епископ уже охладел к Екатерине. Он был недоволен тем, что она опять заболела, поставила под сомнение достигнутый им успех, что новый припадок болезни позволял думать, что неправ был он. Он не мог ей простить, что она не выздоровела. Епископ подумал, что Сабатье прав, что не стоит компрометировать себя.

Настроение его сразу изменилось. Точно он прозрел под наитием свыше. Подобно святому Павлу по дороге в Дамаск, он увидел свет и стал на сторону иезуитов.

Сабатье, однако, еще не хотел отпустить его. Он подал ему бумагу и заставил его написать и подписать указ об отрешении кармелита, бывшего его агентом у Екатерины, и ее брата доминиканца (10 ноября 1730).

Сожжение ведьм. Гравюра XVIII в.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления