Онлайн чтение книги

Ведьма

VII. Луденские одержимые. Урбен Грандье. 1632 — 1634

В своих «Memoires d'Etat», известных только по выдержкам, уничтоженных благоразумно ввиду их чрезмерной назидательности, отец Жозеф указывал, что ему посчастливилось открыть в 1633 г. ересь, страшно распространенную, в которой участвовало бесконечное число исповедников и духовных отцов. Капуцины, этот удивительный легион церковных стражников, эти верные псы святого стада, выследили, и притом не в пустыне, а во Франции, в самом центре, в Шартре, в Пикардии, повсюду, опасную дичь, испанских aluirmrados (иллюминатов, или квиетистов), спасшихся от преследований на родине у нас и отравлявших женский мир, в особенности же женские монастыри, сладким ядом, впоследствии окрещенным именем Молипоса.

Странно было то, что тайна обнаружилась так поздно. При ее распространенности было нелегко ее скрыть. Капуцины клялись, что в одной Пикардии (где девушки слабы, а кровь горячее, чем на юге) этим безумием мистической любви страдало 60 000 человек. Включали ли они сюда только духовенство, исповедников и духовников? Нужно думать, что к официальным духовникам присоединилось значительное число мирян, горевших тем же рвением спасения женских душ. В их числе находился и обнаруживший потом столько таланта и смелости автор «Духовных наслаждений» Демаре де Сен-Сорлен.

* * *

Трудно получить правильное представление о всемогуществе над душами монахинь духовного отца, стократ более хозяина над ними, чем в прежние века, если не вспомнить ряд вновь определившихся обстоятельств.

Реформа монастырской жизни, предпринятая Тридентским собором, мало действенная в эпоху Генриха IV, когда монахини принимали бомонд, устраивали балы, танцевали и т. д., стала серьезно осуществляться при Людовике XIII. Кардинал Ларошфуко или, вернее, иезуиты, под влиянием которых он находился, настояли на строгом сохранении внешних приличий. Значит ли это, что никто больше не посещал монастыри? Нет! Один человек входил ежедневно, и не только в самый монастырь, но по желанию в каждую келью (как видно из целого ряда процессов, в особенности на примере Давида из Лувье).

Каковы же были результаты? Здесь увидят проблему не практики, не медики, а мыслители. Уже в XVI в. врач Вейер освещает этот вопрос рядом ярких примеров. В четвертой книге своего труда он ссылается на многих монахинь, страдавших безумием любви. А в третьей книге он говорит об испанском священнике, очень уважаемом, который случайно в Риме зашел в женский монастырь и вышел оттуда сумасшедшим, заявляя, что раз монахини — невесты Христа, то они тем самым и его невесты, его — викария Христа. Он служил мессы, умоляя Бога даровать ему милость жениться в ближайшем будущем на всех обитательницах монастыря.

Если уже мимолетное посещение монастыря могло иметь такие последствия, то каково же должно было быть состояние духовного отца, который бывал один с монахинями, который, пользуясь правилами монастырского общежития, проводил с ними целый день, ежечасно выслушивая опасную исповедь об их томлении, их слабостях.

Не одна чувственность была замешана в подобном состоянии девушек. Необходимо считаться в особенности со скукой, с властной потребностью разнообразить жизнь, победить однообразие каким-нибудь уклонением в сторону или мечтой. А сколько в эту эпоху было нового! Путешествия, Индия, открытие Америки, книгопечатание, и в особенности появление романа. Когда вокруг, волнуя умы, кипела такая разнообразная жизнь, как снести гнетущее однообразие монастырского житья-бытья, скуку продолжительных служб, причем единственным развлечением была какая-нибудь гнусавая проповедь!

* * *

Среди стольких развлечений сами миряне требуют, чтобы исповедники отпускали им грех непостоянства.

Священник все более увлекается волнами потока. Огромная разнообразная ученая литература занимается казуистикой, искусством все позволять. Литература чрезвычайно прогрессивная, завтра уже осуждающая как строгость, что еще сегодня считалась снисходительностью. Казуистика была для мирян, как мистика для монастырей.

Уничтожение личности, смерть воли — таков великий принцип мистики. Демаре очень хорошо вскрывает истинное моральное значение этого принципа. Религиозный человек, говорит он, отрекаясь от себя, уничтожая себя, существует только в Боге. Поэтому он не может грешить. Его дух настолько божественен, что не знает, что делает тело.

* * *

Можно было бы подумать, что объятый рвением отец Жозеф, поднявший такой громкий крик против совратителей, встретит поддержку, что начнется серьезное расследование, которое бросит свет на это движение, подвергнет изучению эту огромную толпу, насчитывающую в одной только провинции 60 000 сторонников! Ничего подобного! Они исчезают, и о них ничего больше не слышно. Говорят, некоторые были брошены в тюрьму. Но не было ни одного процесса. Царило глубочайшее молчание. По всей видимости, Ришелье мало заботился о том, чтобы осветить это дело. Его нежность к капуцинам не настолько ослепляла его, чтобы он последовал за ними в дебри дела, которое отдало бы в их руки инквизиционную власть над всеми исповедниками.

Монах в общем ревновал, ненавидел белое духовенство. Полновластный господин над испанскими женщинами, он не пользовался особенною любовью француженок благодаря своей нечистоплотности. Француженки предпочитали идти к священнику или иезуиту, исповеднику — двуликому, полумонаху, полусветскому человеку. Если бы Ришелье выпустил на свободу свору капуцинов, францисканцев, кармелитов, доминиканцев и т. д., кто из духовенства был бы в безопасности? Никто! Кто из духовных отцов, кто из священников не пользовался и не злоупотреблял в своем обращении с кающимися сладким языком квиетистов!

Ришелье не решился взволновать духовенство, так как он уже подготовлял собрание генеральных штатов, у которых потребовал субсидий на войну. Один только процесс был разрешен монахам против священника, но священника-колдуна, что позволило (как в деле Гоффриди) так запутать дело, что ни один исповедник, ни один духовный отец не узнал себя, а каждый мог спокойно думать: «Это не я!»

* * *

Благодаря таким предосторожностям некоторая неясность окутывает и процесс Грандье.

Историк этого процесса, капуцинский монах Транкилл превосходно доказывает, что Грандье был колдун даже больше — дьявол: в актах процесса его называют Grandier des Dominations (как сказали бы d'Astaroth). Напротив, Менаж готов поставить его в ряды великих людей, обвиненных в магии, в ряды мучеников свободной мысли.

Чтобы лучше разобраться в этом деле, его нужно рассматривать не отдельно, а как часть дьявольской трилогии, в которой оно занимает лишь место второго акта. Необходимо осветить его как первым актом, страшным процессом, в котором погиб Гоффриди, так и третьим актом, лувьенским процессом, копией луденского (который и сам представлял копию, также имевшим своего Гоффриди и своего Урбена Грандье).

Все три процесса тождественны, составляют единое целое. Постоянно повторяются одни и те же черты, одни и те же фигуры: священник-распутник, ревнивый монах, бешеная монахиня, устами которой заставляют говорить дьявола, и в конце концов смерть священника на костре.

Одно обстоятельство бросает на эти дела больше света, позволяет в них лучше разобраться, чем в темной грязи испанских и итальянских монастырей. Монахини стран южной лени были крайне пассивны, жили жизнью гарема и еще хуже.

Напротив, французские монахини были натурами сильными, живыми, требовательными, были способны на страшную ненависть, были настоящими дьяволами (и вовсе не в переносном смысле), несдержанными на слова, шумливыми обвинительницами. Их разоблачения были очень прозрачны, а к концу даже настолько прозрачны, что всем стало стыдно: в тридцать лет разыгралось три дела, и если вначале царил ужас, то под конец они казались плоскими, вызывали свист и отвращение. Менее всего можно было ожидать скандального для католиков дела в Лудене, в Пуатье, среди гугенотов, на их глазах и под их насмешками, в городе, где происходили их большие национальные съезды. Но именно в старых протестантских городах католики жили, как в завоеванной стране, нисколько не стесняясь, думая не без основания, что люди, часто избиваемые, будут молчать. Католическое население Лудена (судьи, священники, монахи, несколько дворян и ремесленников) жило в стороне от протестантов в виде настоящей колонии завоевателей. Вражда священника и монаха разделила колонию на два лагеря.

* * *

Многочисленные высокомерные монахи-миссионеры соперничали с гугенотами и были исповедниками католических дам, когда из Бордо прибыл молодой кюре, воспитанник иезуитов, ученый и симпатичный, недурно писавший и еще лучше говоривший. Он блистал сначала на кафедре, потом в свете. По происхождению мансонец, большой спорщик, он получил воспитание на юге, был подвижен, как житель Бордо, легкомыслен и хвастлив, как гасконец. В короткое время он перессорил основательно весь город. Женщины были на его стороне, мужчины (или почти все) против него. Он становился пышен, дерзок, нестерпим, никого и ничего не уважал, осыпал насмешками кармелитов, обрушивался с высоты кафедры на монахов вообще. Во время его проповедей люди задыхались от смеха. Величественный и пышный, он ходил по улицам Лудена, точно отец церкви, а ночью тихо крался по аллеям или исчезал черным ходом в каком-нибудь доме.

Все были в его власти. Жена королевского адвоката была к нему неравнодушна, еще более неравнодушна была к нему дочь королевского прокурора, имевшая от него ребенка. Но и этого было не довольно. Пользуясь своим преимущественным положением, этот завоеватель, покоритель дам, добрался наконец и до монахинь.

В то время везде имелись урсулинки, сестры, занимавшиеся воспитанием, миссионерки в протестантской стране. Они ухаживали за матерями и привлекали к себе маленьких девочек.

В Лудене они составляли маленький монастырь знатных бедных барышень. Беден был и сам монастырь. При учреждении ордену дали только сам дом, старый гугенотский коллеж.

Игуменья, вышедшая из старой знати, имевшая влиятельных родственников, очень желала расширить монастырь, сделать его богаче и известнее. Она пригласила бы, может быть, Грандье, человека модного, если бы духовным наставником у нее уже не был другой священник, имевший совсем иные корни в стране, будучи родственником двух главных судей. Каноник Миньон, как его называли, держал игуменью в руках. Он и она (игуменьи также исповедовали монахинь) узнали с негодованием на исповеди, что все молодые монахини только и мечтают о Грандье, о котором столько говорили.

Обиженный духовник, обманутый муж, оскорбленный отец соединились под давлением ревности и поклялись погубить Грандье. Чтобы добиться успеха, было достаточно предоставить ему полную свободу действий. Он сам себя погубит.

Вспыхнуло дело настолько шумное, что, казалось, рушится весь город.

* * *

В старом гугенотском доме, куда поместили урсулинок, царила тревога.

Пансионерки, дочери горожан, а может быть, также молодые монашенки забавлялись тем, что пугали друг друга, изображая призраки, видения, выходцев с того света. Толпа избалованных богатых девочек не была подчинена строгому режиму. По ночам они бегали по коридорам и часто пугались. Некоторые из них заболевали, заболевали также душевно. Так как все эти страхи и видения незаметно смешивались с городскими скандалами, о которых днем им говорили слишком много, то ночным призраком всегда был Грандье. Многие утверждали, что видели его, чувствовали его ночью около себя, как дерзкого победителя, и что они просыпались, когда уже было слишком поздно. Была ли то иллюзия? Или, быть может, шутки послушниц? Или Грандье подкупил портьершу и рискнул ворваться? Эти вопросы никогда не были выяснены.

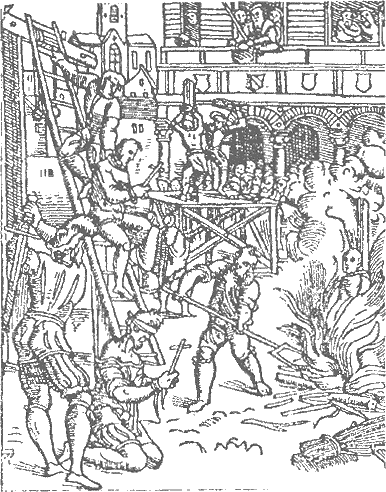

Пытки и казнь. Из «Зерцала для мирян» Тенглера

Тогда все трое врагов Грандье решили, что время настало. Они нашли среди покровительствуемого ими мелкого люда двух лиц, и те заявили, что они не могут считать своим кюре развратника, колдуна, дьявола, вольнодумца, который «в церкви опускается на одно, а не на оба колена», человека, который смеется над уставом и дает отпущение вопреки епископским правам. Обвинение было ловко придумано, так как оно восстановляло против него епископа Пуатье, естественного защитника священника, и отдавало последнего всецело во власть разъяренных монахов.

Надо признаться, все это было задумано очень умно. Его не только обвинили устами двух бедняков, а еще поколотили руками аристократа. В те времена, когда дуэль процветала, человек, безнаказанно побитый палкой, терял в глазах публики и женщин свою репутацию. Грандье понял значение наносимого ему удара. Так как он любил во всем блеск и шум, то отправился к самому королю, бросился на колени и просил отомстить за оскорбление, нанесенное рясе священника. Благочестивый король согласился бы, если бы не нашлись люди, заметившие ему, что речь идет о любовной интриге, о мести обманутых мужей.

Церковный суд в Пуатье осудил Грандье на покаяние и на изгнание из Лудена. Как священник он был обесчещен. Гражданский суд пересмотрел дело и оправдал его. За него стояла кроме того духовная власть, от которой зависел город Пуатье, бордоский архиепископ Сурди. Этот воинственный прелат, адмирал и храбрый моряк настолько же, если не больше, чем священник, только пожал плечами, выслушивая рассказ о его грешках. Он объявил Грандье невиновным, советуя ему в то же время покинуть Луден.

Этому совету неблагоразумный кюре, однако, не последовал. Он хотел насладиться своим торжеством на самом поле битвы и хвастать им перед дамами. Шумно и демонстративно вернулся он в Луден.

Все глядели на него из окон.

Он шел с лавровой веткой в руках.

* * *

Не довольствуясь этой безрассудной сценой, Грандье стал угрожать, требовать удовлетворения.

Его враги, теснимые, очутившиеся в свою очередь в опасности, вспомнили дело Гоффриди, когда дьявол, царь лжи, был почетнейшим образом реабилитирован и признан правдивым свидетелем, достойным доверия как церкви, так и королевских чиновников. В порыве отчаяния они обратились к дьяволу, и он поспешил на их зов.

Он появился у урсулинок.

Замысел смелый! Но и сколько зато заинтересованных в успехе!

Игуменья видела, как ее бедный и темный монастырь привлекает к себе внимание двора, провинции, всей страны. Монахи мечтали о победе над своими соперниками, священниками. Они видели здесь возрождение битв с дьяволом, происходивших в минувшем веке, часто (как в Суассоне) на церковной паперти, вспоминали ужас и радость толпы, когда Бог побеждал, когда дьявол был вынужден признаться, что «Бог воплощается в Таинстве», вспоминали унижение гугенотов, которых переубеждал сам дьявол.

В такой трагикомедии заклинатель бесов замещал Бога или по крайней мере архангела, поражающего дракона. Он спускался с эшафота в изнеможении, обливаясь потом, но торжествующий, несомый толпой на руках, благословляемый женщинами, плакавшими от радости.

Вот почему нельзя было обойтись без некоторой доли колдовства в таких процессах. Интересовались только дьяволом. Правда, не всегда можно было видеть, как он выходит из тела в виде черной жабы (как в Бордо в 1610 г.). Зато по крайней мере почти всегда вознаграждала великолепная обстановочная пьеса. Суровое уединение Мадлены, ужасы Сен-Бома подготовили почву для успеха прованского процесса. Луден мог гордиться шумом и бешеной вакханалией огромной армии заклинателей, разбившихся на несколько партий. Наконец, Лувье, как мы увидим, придумал для оживления этого несколько потрепанного жанра ночные сцены, где дьяволы в костюме монахинь при свете факелов раскапывали ямы и извлекали спрятанные там чары.

* * *

Луденское дело было начато игуменьей и сестрой-послушницей. С ними случались припадки, и они произносили какие-то дьявольские фразы. Другие монахини подражали им, в особенности одна, смело взявшая на себя роль Луизы Марсельской, — настоящий дьявол Левиафан, демон интриги и обвинения.

Весь маленький городок вмешался в дело. Монахи всех цветов завладевают монахинями, разделяют их на партии, изгоняют беса сразу из трех или четырех. Они разделяют между собой и церкви. Капуцины занимают две. Народ массами валит к ним, в особенности женщины, и в этой охваченной страхом и тревогой аудитории не одна кричит, что и она чувствует дьявола. Шесть городских девушек оказываются одержимыми. Под влиянием одного только рассказа об этих ужасающих делах в Шиноне объявляются две одержимые.

Об этой истории говорят везде: в Париже, при дворе. Королева-испанка, впечатлительная и благочестивая, посылает своего священника. Даже больше. Лорд Монтегю, закоренелый папист, ее верный слуга, который все видел и всему поверил, доложил обо всем папе. Совершилось, несомненно, чудо. Он видел раны на теле монашенки, стигматы, отмеченные дьяволом на руках игуменьи.

Как отнесся к этому делу французский король? Благочестие направляло его мысли специально на дьявола, на ад, располагало его к страху. Говорят, Ришелье с восхищением занимался этой историей. Мне это кажется сомнительным. Дьяволы были испанского происхождения и принадлежали к испанской партии. Они были не чужды политики, а их политика была направлена против Ришелье. Может быть, он их боялся. Он засвидетельствовал им свое почтение и послал свою племянницу в доказательство своего интереса.

Двор верил, город Луден не верил. Дьяволы, жалкие подражатели марсельских демонов, повторяли утром, чему их учили вечером по известному руководству отца Микаэлиса. Они не знали бы, что сказать, если бы старательно исполненная ночная репетиция дневного фарса не подготовляла и не научала их выступать перед народом.

В дело вмешался суровый чиновник, гражданский судья; он разыскал мошенников, угрожал им, донес на них. Таково же было и молчаливое мнение бордоского архиепископа, к которому апеллировал Грандье. Он послал регламент как руководство для монахов, чтобы положить конец их произволу, а его хирург осмотрел девушек и нашел, что они не одержимы, не безумны, не больны. Кем же они были? Без сомнения — мошенницами!

Так продолжается в этом столетии прекрасный поединок врача и дьявола: наука и свет вооружаются против мрака и лжи. Мы видели Агриппа и Вейер начали этот поединок. Некий доктор Дункан мужественно продолжал борьбу в Лудене и бесстрашно заявил, что все дело с начала до конца достойно смеха.

Дьявол, которого считали таким бунтовщиком, испугался, замолк, потерял голос. Однако страсти слишком разбушевались, чтобы дело могло остановиться. Волна сочувствия к Грандье поднялась так высоко, что осаждаемые превратились в нападающих. Родственник обвинителей, аптекарь, был обвинен богатой девушкой в том, что он назвал ее любовницей священника. Он был привлечен за клевету и присужден к публичному покаянию.

Игуменья была на краю гибели. Не трудно было бы доказать то, что потом видел один из свидетелей, а именно, что стигматы были просто нарисованы и каждый день подновлялись. Ее спас ее родственник, королевский советник Лобардемон. Его как раз назначили сравнять с землей луденские форты, и он добился того, что ему поручили и суд над Грандье. Кардиналу дали понять, что обвиняемый священник и друг луденской сапожницы, одной из многочисленных агентш Марии Медичи, стал секретарем своей прихожанки и под этим именем опубликовал подлый памфлет.

Ришелье, впрочем, хотел бы игнорировать всю эту историю, если бы мог. Капуцины, отец Жозеф спекулировали на этом. Если бы Ришелье не обнаружил достаточного рвения, он навлек бы на себя нарекания короля. Некий Килье, внимательный наблюдатель, предупредил Ришелье. Но тот боялся его выслушать и принял его так плохо, что тот счел благоразумным скрыться в Италию.

* * *

Лобардемон прибыл 6 декабря 1633 г., а с ним вторгся в город террор. Облеченный бесконтрольной властью, он был как бы заместителем короля. Все силы государства — огромная дубина была пущена в ход, чтобы убить муху.

Судьи были возмущены, гражданский судья предупредил Грандье, что завтра его арестует. Тот не обратил внимания на предупреждение и позволил себя арестовать. Он был немедленно же без суда и следствия брошен в анжерскую тюрьму. Потом его извлекли и поместили — где? — в доме одного из его врагов, который велел замуровать окна его комнаты. Гнусное испытание, которому подвергали тело колдунов, вонзая в него иголки, чтобы найти печать дьявола, было совершено руками самих же обвинителей, заранее вымещавших на нем свою злобу, предвосхищавших наслаждение казнью.

Его влекут по церквам на виду у монахинь, которым Лобардемон вернул речь. Перед ним настоящие вакханки, которых осужденный аптекарь поил напитками, бросавшими их в такую ярость, что однажды Грандье чуть не был ими растерзан. Не в силах сравниться в красноречии с марсельской одержимой, они заменяли его цинизмом. Что за отвратительное зрелище эти монахини, которые пользуются мнимыми дьяволами, чтобы на глазах публики дать волю своей бешеной чувственности. Но именно это заставляло публику приходить массами. Приходили слушать из женских уст слова, которые ни одна женщина не отважится произнести.

Так все ярче выступала смешная и отвратительная сторона дела. Те немногие латинские слова, которые им подсказывали, монахини произносили искаженно. Публика находила, что дьяволы, по всей вероятности, не кончили четвертого класса. Нисколько не смущаясь, капуцины заявили, что если дьяволы слабы в латыни, то они зато превосходно говорят чепуху.

* * *

Гнусный фарс казался на расстоянии шести — десяти лье — в Сен-Жермене, в Лувре — чудесным, пугающим и страшным. Двор удивлялся, трепетал. Ришелье (очевидно, чтобы понравиться) совершил низость. Он приказал заплатить заклинателям и монахиням.

Такая милость воодушевила шайку, свела ее с ума. За нелепыми словами последовали позорные поступки. Под предлогом, будто монахини устали, заклинатели водили их — и притом сами — гулять за городом. Одна из них забеременела. По крайней мере все говорило в пользу такого предположения. На пятом или шестом месяце все признаки беременности исчезли: находившийся в ней дьявол признался, что по злобе оклеветал монахиню мнимой беременностью. Историк сообщил нам этот эпизод из луденского дела.

Рассказывают, что отец Жозеф явился тайно, но, видя дело проигранным, бесшумно удалился. Явились также иезуиты, принялись за заклинания, ничего не добились, прислушались к общественному мнению и также исчезли.

Монахи-капуцины, однако, настолько запутались, что им оставалось только спастись террором. Они расставили коварные ловушки гражданскому судье и его жене, желая их погубить, задавить в зародыше возможную в будущем реакцию правосудия. Наконец, они поторопили комиссию устранить Грандье. Дело не клеилось. Даже монахини ускользали из их рук. После страшной оргии бешеной чувственности и бесстыдных криков с целью пролить человеческую кровь две или три монахини почувствовали к себе отвращение и ужас. Несмотря на страшную судьбу, ожидавшую их, если они заговорят, несмотря на уверенность, что они окончат жизнь в подземной тюрьме, они в церкви признались, что они осуждены, что они разыгрывали комедию, что Грандье не виновен.

* * *

Они погубили себя, но не остановили дела, как не остановил его и поданный королю протест города. Грандье был присужден к сожжению на костре (18 августа 1634 г.).

Ярость его врагов была так велика, что до костра они потребовали вторично, чтобы в его тело вонзили булавку с целью отыскать печать дьявола. Один из судей пожелал даже, чтобы у него вырвали ногти, однако хирург отказал.

Боялись эшафота, боялись последних слов страдальца. Так как в его бумагах нашли сочинение против безбрачия священников, то его сочли не только за колдуна, но и за вольнодумца. Вспоминали смелые речи, направленные мучениками свободной мысли против своих судей, вспоминали последнее слово Джордано Бруно, смелую угрозу Банини. Стали торговаться с Грандье. Ему сказали, что если он будет благоразумен, то его не сожгут, а удавят. Слабый священник, человек плоти, сделал плоти еще одну уступку и обещал не говорить. Он молчал как по дороге к плахе, так и на эшафоте. Когда его крепко привязали к столбу, когда все было готово, когда уже поднесли огонь, чтобы его окружить пламенем и дымом, один из монахов, его исповедник, зажег костер, не дожидаясь палача. Несчастный, которого обязали словом, мог только промолвить: «Так вы меня обманули».

Поднялся огненный вихрь, запылало горнило страданий.

Послышались лишь крики.

В своих мемуарах Ришелье говорит об этом деле мало и с явным стыдом. Он дает понять, что подчинялся полученным приказаниям, общественному мнению. Оплачивая заклинателей, давая волю капуцинам, позволяя им торжествовать во всей Франции, он, однако, сам ободрял, искушал мошенников. Гоффриди, возродившийся в лице Грандье, еще раз воскрес в еще более грязном лувьенском процессе.

Как раз в 1634 г. дьяволы, изгнанные из Пуатье, перебрались в Нормандию, копируя и вновь копируя глупости, совершенные в Сен-Боме, безо всякой изобретательности, безо всякого таланта, безо всякого воображения. Ярый провансальский Левиафан, подделанный в Лудене, теряет свое южное острословие и выходит из затруднения только тем, что заставляет монахинь бегло выражаться языком Содома.

В Лувье — увы! — он теряет даже свою смелость, становится тяжеловесным северянином, становится жалким и убогим.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления