Онлайн чтение книги

Заклятие дома с Химерами

Heap House

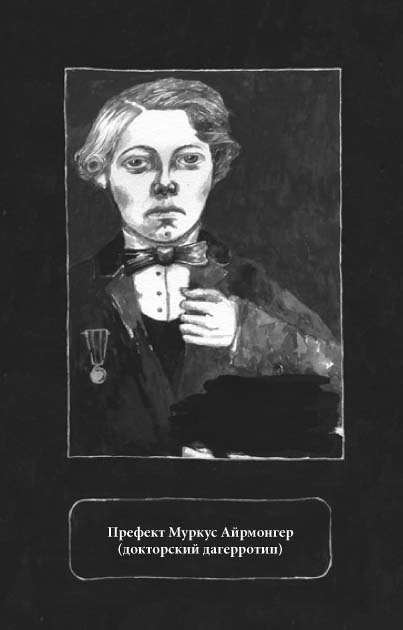

3. Медаль, заявляющая, что она «За отвагу»

Здесь продолжается повествование Клода Айрмонгера

О моем кузене Туммисе (да и о Муркусе тоже)

Не успев добраться до классной комнаты, я услышал приближающийся гул.

– Хилари Эвелин Уорд-Джексон, – сообщил он.

Я, конечно, узнал его. То был голос именного Предмета кузена моего Туммиса – через какой-то миг из-за поворота вылетел и сам кузен.

– Клод, дружище, – сказал он, переводя дух, – как удачно, что я перехватил тебя на полпути.

– И тебе утра доброго, старина Туммис, если оно и впрямь доброе к тому, кто выглядит как сдутый шарик.

– Так и есть, так и есть, и сейчас я тебе расскажу почему. Уроки на сегодня отменили из-за тетушки Розамути, а вместо уроков учителя устроили нам проверку: нас всех ощупали, обхлопали, карманы вывернули, покрутили-повертели, пальцем потыкали на предмет пропавшей ручки, а поскольку она так и не нашлась, то все были отправлены по своим комнатам, дабы не путаться под ногами искателей. В случае обнаружения искомого предмета мы строго-настрого предупреждены подать звуковой сигнал громким криком. Похоже, тетина ручка нынче стала головной болью для всех.

С кузеном Туммисом мы водили компанию по многим причинам, нередко предаваясь совместным занятиям по зубоскальству, болтологии, переливанию из пустого в порожнее, перемыванию косточек, толчению воды в ступе и лукавомудрствованию. Кузен Туммис – насколько ростом высок, настолько же сложением худ – никогда не отпускал от себя Хилари Эвелин Уорд-Джексон, каковая представляла собой вентиль, весьма уместный в ванной: на эмалированном диске посредине круга красовалась буква «Г», что означало «Горячая». Однако эта в высшей степени симпатичная вещица давала течь, и поразительный эффект их союза заключался в том, что при этом протекал и сам Туммис: капля с носа, что у кого-то другого незаметно сорвалась бы на пол, у него частенько тянулась и тянулась во всю кузенову длину, словно цепляясь за жизнь. А когда она наконец сползала наземь, то казалась уже потусторонним бездыханным телом. Вообще, при своем-то росте наш кузен был чрезвычайно чувствительным малым, озабоченным очень многими вещами. Взять хотя бы его волосы: у него они были такие себе, бледновато-желтенькие. И все-то он не мог решить, как относиться к ним: как к собственным волосам или как к собственно волосам, ведь они смотрелись на нем словно облако газа, скажем, того же метана, что при сомнительной густоте его волос позволяло разглядеть и череп.

Хотя к тому часу, как тетя Розамуть лишилась своей ручки, ему уже стукнуло семнадцать, Туммис все еще не был женат, а ведь в шестнадцать Айрмонгеру надлежало сменить короткие вельветовые штанишки на настоящие длинные брюки из серой фланели. В шестнадцать Айрмонгеру предстояло жениться на истинной Айрмонгерше, которую очень тщательно подбирали для него, поскольку она в любом случае должна была быть из Айрмонгеров, но при этом не сестрой и не ближайшей кузиной. В шестнадцать истинный Айрмонгер откладывал в сторону все школьные дела и начинал погружаться в дела Дома либо в одном из департаментов на дому, либо, при определенных способностях, – за пределами Свалки, в самом Лондоне или в том же Форличингеме, который в ясную погоду можно было наблюдать в отдалении из верхних окон дома. Что касается меня, то мне вряд ли светила работа в Форличингеме – по слабости здоровья, выявленной еще в юные годы, а вот что до бедного Туммиса, то ему не позволяли жениться на Ормили – это значительно удлинило бы его брючный статус, но он, как полагали старшие, был к этому пока не готов. Туммис любил всякую живность, коей изобиловал наш дом. Его хватало на всех: кошек, мошек, блошек, мышек, в том числе и летучих, тараканов и сверчков – всех он пригревал в своих комнатушках, и всем находилось место, но когда в одном месте их скапливалось слишком много, появлялся наш кузен Муркус и всех разгонял, в ходе наступления буквально наступая на тех, кто не успел рассеяться. Возможно, это и послужило причиной тому, что ему на год отсрочили получение длинных штанов и он все еще гулял в коротких, сверкая голыми коленками. Одного взгляда на эти торчащие коленки было достаточно, чтобы понять, как же им неуютно и как им хочется прикрыться вожделенной серой фланелью; в ответ на их чаяния кузен то и дело норовил защитить их руками, что лишний раз напоминало об их наготе, поскольку руки у него были большими и грубыми и отчего-то казались Туммису двумя вареными рубцами.

В общем, наш кузен Туммис был очень впечатлительным созданием.

– Так, значит, школы не будет! Выходной! – завопил я во весь голос.

– Выходной, да не совсем. Послушай меня, дружище Клод: пока ты не попал домой, у тебя еще есть выход. Из дома выхода уже не будет.

– Ну, ты же меня знаешь, дружище Вентиль. Если судить по твоим меркам, то мои две комнаты – это какой-то отстойник, а как по мне – это дворцовые покои.

– Да какой там покой, Клод?!

– Ну, тогда идем к тебе, мой сопленосый друг, в твой зверинец. Кому-нибудь подсвистим, кому-нибудь что-нибудь накаркаем.

– Тут… это… Муркус, Клод.

– Вот как? – говорю. – Муркус, значит?

Наш ближайший кузен Муркус, будучи школьным префектом, а заодно и самым крупным и красивым из всех мальчиков нашего поколения Айрмонгеров, носил медаль, утверждавшую, что она «За отвагу», неизменно выставляя ее на всеобщее обозрение. Любопытно, что это был единственный Предмет рождения, который наотрез отказывался со мной говорить. Причем это был относительно недавний феномен. Еще каких-нибудь полгода тому назад, когда Муркус прятал медаль от посторонних глаз, я неоднократно слышал хриплый стон: «Роуленд Коллис…» Но однажды Муркус нацепил медаль себе на грудь, объявил ее своим Предметом и повесил кучу замков на двери своих апартаментов. С тех пор Роуленд Коллис и притих.

– Кузен Муркус, – повторил Туммис, вздымая вверх кулаки и показывая багровые костяшки пальцев.

– Как, и это все?

– На сей раз легко отделался, как видишь, – ответствовал Туммис, изучая покрасневшие костяшки. – Просто я был не один. Этот гад цилиндры всем посбивал, подзатыльников навешал – и все это, представь себе, на глазах у… у… у учителей, и никто-никто ему и слова не сказал.

– Какие могут быть слова, когда они сами его боятся?

– Со мной он хоть и обошелся неласково, но, как видишь, все обошлось. А с теми, кто помладше, он… это… немного переусердствовал. И был весьма раздосадован тем, что ты не попался ему под руку. По твоему поводу он высказался в том ключе, что – если убрать все нелицеприятные выражения в твой адрес – он готов, знаешь ли, вывернуть тебя наизнанку. Сказал, что не забыл, и остальным напомнил, как подловил тебя после того случая с булавкой дяди Питтера. Такие вот дела, старина Затычка. Может, оно и ломаного пенни не стоит, но на твоем месте я бы домой не ходил. Тебе бы затеряться до самой вечерни и переждать. А там, глядишь, оно и забудется.

– Спасибо, Туммис, – сказал я, пожимая ему руку и принося извинения, заметив, как он скривился.

– А я вот пойду домой, грустя о том, какой же он негустонаселенный без тебя, мой друг. Позволь же мне всем моим прекрасным жучкам и паучкам, червячкам и светлячкам, вошкам и блошкам, мокрицам и клопикам, пусику-гнусику и мушке-душке, уховерточкам и горбаточкам, и мóли, платяной и мучной, всем древоточивым и кровососущим, всем пучеглазым и пузыреногим передать от твоего имени привет. И, чай, чайку накормить червячками.

– Спасибо тебе еще раз, дорогой Вентилечек, я как-нибудь тебя найду.

– Ты уж приткнись где-нибудь, старина Затычечка, – напутствовал меня он, – затаись и ни гугу.

Дедушка Амбитт

На том я и подался наверх, все выше и выше, к верхним ярусам дома, при этом стараясь даже случайно не забрести на чердак, где любая источенная жучками балка, густо облепленная летучими мышами с невесть какой заразой, могла отбить тягу к путешествиям раз и навсегда. Но и в других местах было чем заняться: тупо топать, поднимая пыль, что скапливалась тут годами, исподволь наблюдать за гонками пары улиток в затхлой каморке, ходить на цыпочках туда-сюда, переступая через слизняков, слушать, как где-то шебуршат крысы, и уповать на то, что здесь как-нибудь удастся избежать встречи с неистовым Муркусом. Ведь кузен Муркус однажды уже ломал и чужую руку, и чужую ногу, и таких случаев было не меньше пяти; не так уж и редко кто-либо из кузенов моих, Айрмонгеров, оказывался на больничной койке после выяснения отношения к нему со стороны Муркуса. Количество сломанных рук и ног было свидетельством не случайного характера происшествий, а, скорее, обычной его, Муркуса, практики. Пополнить собой число жертв подобных несчастных случаев я вовсе не был готов.

Все извилистые закоулки основного дома я облазил уже давно, каморку за каморкой, чуланчик за чуланчиком – и там, где мне разрешалось, и там, где нет, так что мне не понаслышке были знакомы крутые винтовые лестницы, где любой другой сломал бы и руки, и ноги, но я уже узнавал голоса говорящих предметов и представлял себе все укромные закуточки. Наш Дом-на-Свалке, как мы его называли, в действительности был не единым раз и на века поставленным строением, а состоял из множества других, поглощенных им по мере роста. Когда дедушка приобретал новую недвижимость где-нибудь за пределами Свалки, он обыкновенно распоряжался ею так: былой дом разбирался на части, перевозился сюда и потом пристраивался, прикручивался, прибивался, приклепывался или привинчивался к старому, отныне составляя с ним единый ансамбль. Так что в нашем доме, в самом сердце Великой Свалки, имелись самые настоящие лондонские крыши, башенки, классные комнаты, танцплощадки, кухни, пристройки, лестницы и много-много печных труб. В былые времена, когда кучи мусора еще позволяли ориентироваться на местности, по ним пробирались целые караваны, груженные разного рода добром, для Дома и Семьи. Бродя среди этих осколков старого Лондона, я ощущал себя его первооткрывателем. Я листал старые книги, прикасался к вещам, которые еще помнили былых владельцев, и время от времени находил даже имена, нацарапанные на стенах, а кое-где – и на мебели. Людям свойственно хоть как-нибудь запечатлевать свои имена в качестве непреложного свидетельства своего бытия. Сколь удивительны были для меня эти имена! Они мне виделись ключами к тайнописи большого нескучного мира. Как я любил странствовать по этим уголкам Большого Лондона, хотя и понимал, какие в них зияют бреши! Это как с зубами: если вместо зуба зияет брешь, о том, какими они были в целости, можно лишь догадываться. Так и я строил свои догадки по тем остаткам, которые мог исследовать, а что было на месте зияющих брешей, да и сколько их было, мне оставалось лишь предполагать. Имелись в нашем доме и сущие развалюхи, и палаты былых дворцов – все поглотил Дом-на-Свалке, так, что место нашего жительства нынче не только простиралось во все стороны, но и состояло из множества других мест. Лишь остов, к которому все цеплялось и который не каждый бы уже нашел, оставался все тем же, что и столетия назад – столько, сколько домом владели Айрмонгеры.

Представители нашего рода посторонних к себе не подпускали. Айрмонгеры жили лишь с Айрмонгерами, а чистопородный Айрмонгер – это вот что: несгибаемое упрямство, общая угрюмость и непроницаемое, как у игрока в покер, лицо. Нас, таких Айрмонгеров, была целая орда: кузины и кузены, тетушки и дядюшки, бабушки и дедушки всех возрастов и габаритов – и все связаны кровными узами. Естественно, содержание такой оравы Айрмонгеров, коих надо было и обуть, и одеть, и накормить, требовало целой армии прислуги. Прислуга набиралась тоже из Айрмонгеров, но не из чистопородных, а из полукровок. Если, скажем, в далеком прошлом кто-либо из Айрмонгеров почему-то был женат на чужой, то следующие поколения могли идти по стопам родителей, но рассчитывать на полнокровное Айрмонгерство им не приходилось. Сколько в доме было слуг, даже прикидывать не берусь, ведь были среди них такие, что роились в своих сотах где-то глубоко в погребах, а были и такие, что копошились далеко на Свалке – ни те, ни другие наверх не поднимались.

Итак, будучи уже наверху, я пробирался коридором, бóльшую часть которого, как я понимаю, стащили с какой-то фабрики в Килбери, как вдруг весь дом содрогнулся от основания до крыши. Я успел ухватиться за стену и удержался на ногах, ощущая толчки. За толчками последовал душераздирающий визг. Этот визг мог бы напугать кого угодно, но только не Айрмонгера: дело обычное – так подъезжал дедушкин паровоз.

С утра паровоз отходил от Дома-на-Свалке маршрутом на Лондон, а возвращался уже затемно, всякий раз лязгом тормозов и воем паровозной трубы приводя в содрогание весь дом. Поезд подходил к платформе в подвалах дома, откуда дедушка поднимался на лифте, приводимом в движение несчастными мулами, которые никогда не видели дневного света. Дом-на-Свалке соединялся с далеким городом подземкой, что проходила аккурат под просторами дома.

Мой дед, Амбитт Айрмонгер, носитель Предмета в виде серебряной плевательницы, куда он с великой точностью мог посылать свои плевки, и был тем, кто властвовал над всеми нами. По велению службы дед то и дело ездил туда-сюда; когда он уезжал, весь дом вздыхал с облегчением; по мере же того, как день клонился к закату, дом начинал изнывать в тревожном ожидании дедова возвращения. Когда слышался вой приближающегося локомотива, дом взвизгивал в ответ и вздрагивал всем своим естеством. Потом все опять затихало.

Так вот, когда все утряслось, я двинулся дальше. Мой путь пролегал склизкими коридорами, которые перемежались маленькими клетушками – те, видимо, служили жилыми комнатами в свою бытность в том, большом, мире, откуда и были перетянуты к нам. Так, во всяком случае, я про себя решил в пору моих предыдущих странствий по здешним местам. Да и что еще я должен был думать, если нигде, кроме Дома-на-Свалке да куч перед ним, никогда не бывал?

Я решил, что здесь мне будет покойнее, нежели внизу, а одиночество, залог покоя, можно разделить со знакомыми насекомыми, снующими по своим делам, грызунами и блохастой нечаянной чайкой, что ненароком забилась в дом, а теперь никак не может выбраться. Но едва я забрел в комнату, где в былой жизни обитал некий мелкий торговец из Хэкни, как в тишине послышался приглушенный торопливый шепот. Он означал лишь одно: здесь был кто-то еще, а выдавало его имя.

– Томас Кнапп.

В тот же миг в глаза мне ударил свет, лампа колыхнулась и чуть не задела мое лицо.

На меня объявлена охота

– Эй, кто там? Ты что тут делаешь? А ну, выходи на свет!

Из темноты выплыл младший ключник, наш весьма отдаленный родственник Ингус Бриггс, что, впрочем, было предсказуемо, ибо имя Томас Кнапп носил его предмет рождения, рожок для обуви из черепашьего панциря. Мистер Бриггс был известен прежде всего коллекцией булавочных подушечек, что содержались у него в гостиной (подобная была Предметом девушки, в которую он был влюблен). Как-то раз в припадке откровенности он показал мне свою коллекцию и даже пытался уболтать меня воткнуть пару-тройку булавок в подушечку – занятие, которому, как я подозреваю, он с упоением предавался каждый вечер по завершении трудового дня. За вечер он мог вогнать в подушечку не одну сотню иголочек-булавочек[3]Аллюзия на известное фольклорное двустишие: Needles and pins, needles and pins, when a man marries, his trouble begins , что переводится примерно так: «Иголки и булавки, иголки и булавки – когда мужчина женится, у него начинаются проблемки»., находя в том, как по-разному они проникают в материю разнообразной фактуры, ведомую одному лишь ему отраду. Бриггс был личностью мелкой, но блестящей. Пока он был мал (а таким он и остался), старики Бриггс, небось, обрабатывали его каждый день, ежеутренне и ежевечерне, не только средством для натирания медных пуговиц, но и какой-нибудь серебрянкой, таким образом тщась увидеть в нем свое любящее отражение.

– Что вы здесь делаете, мастер Клод? – спрашивает он.

– Скажем так, странствую в здешних краях, – отвечаю.

– Остерегайтесь! Ибо если застукают вас за этим занятием, то вам несдобровать. Здесь странников не только не любят, но даже настроены решительно против них. Так что постарайтесь не попасться.

– Спасибо, Бриггс! Постараюсь. Но сам-то ты, надеюсь, не против?

– Я против свечей и фонарей, то есть против того, чтобы их ставили людям. Я против ковров, и против метел, и против тех, кто натирает ваксой сапоги. Тут вещь такая: я против тех вещей, что мне противны. С людьми хуже: как бы я к ним ни относился, я сам отношусь к ним. Я против тех, кто стоит ниже меня. Но как мне быть против тех, кто выше, когда быть среди них я сам не прочь, лишь бы не прочь были они сами. Да чтобы я… да ни за что! Кстати, что там слышно о ручке тетушки Розамути?

– Мне очень жаль, Бриггс, но я ее не слышу.

– Какой удар для всех, кто с ней знаком…

– А ты, Бриггс, – в свою очередь поинтересовался я, – не видал ли часом кузена нашего Муркуса?

– Именно. Не далее часу назад он был замечен на вашей, мастер Клод, лестничной клетке, вслед за чем вступил в соприкосновение с мастером Туммисом.

– Бедняга Туммис! А что ведомо на сей момент?

– След теряется. Но с вашей стороны было бы разумным ходом… э-э-э… не ходить ни в Мраморный зал, ни в трапезную, а также воздержаться от посещения чайной, что за кухней, как и любого другого помещения на нижних этажах. Более того, на вашем месте я бы замкнулся в себе, будто вы – пустое место. Ох, неспроста до моего слуха донеслись шаги – как раз над моей головой. И вот поэтому я здесь. Мастер Муркус весьма решительно настроен найти вас, мастер Клод. Пока все прочие норовят дойти до ручки… э-э-э… тетушки Розамути, он рыщет по шкафам и под лестницами. А значит, сдалась ему эта ручка – он вышел на крупную дичь. Вы понимаете, о ком я.

– Спасибо, Бриггс, ужасно благодарен.

– Если что, я ничего не говорил, – предупредил он и был таков.

Вид из наших окон

Я двинулся дальше, выбирая самые непопулярные в нашем доме комнаты, те, где обои поплоше, пузырятся от старости или вообще поотставали. В бывшей цирюльне откуда-то из Пэкэм-рай, прихваченной болтами к третьему этажу, где не бывал уже, поди, не один месяц, я полагал найти пристанище для одинокого беглеца. Я стоял у окна, заплывшего смесью жира и копоти. Единственным светлым пятном на нем была дыра, сквозь которую свистел свежий ветер. Припав глазом к этому ходу во внешний мир, я открыл для себя пространство далеко за границами дома – наш бескрайний свалочный край во всем его властном величии. Сейчас от него веяло миром, да и день выдался столь погожим, что хоть сам все бросай да беги окучивать эти райские кучи. Уже давно я был бы там, когда б не тетушкина ручка, из-за которой все томятся взаперти. Да уж, тетина утрата подкосила всю уборочную страду. А как бы я хотел сейчас не пялиться одним глазом в дырку, а выйти на просторы Свалки, пройтись по ним в своем прикиде всем на зависть, а рядом чтобы шел мой кузен Туммис, столь же щеголевато одетый. У нас, младших отпрысков рода Айрмонгеров, было заведено выходить в свет именно в выходном костюме: стоячие воротнички, накрахмаленные сорочки, безукоризненно повязанные черные галстучки, выглаженные костюмчики, вычищенные до последней пылинки цилиндры и перед самым выходом – белоснежные саржевые перчатки, заботливо уложенные вышколенной прислугой на согнутую в локотке руку. Для выхода на Свалку мы должны выглядеть сообразно – таково правило семьи, ибо, как нам постоянно напоминали, Свалке надо оказывать уважение уже потому, что неведомо, кем бы мы были без нее. Свалка со своими необъятными кучами мусора отвечала нам тем, что позволяла находить всякие удивительные вещи, передавать их старшим, более ответственным лицам, которые принимали их и складывали в новые кучи, чтобы затем переправить обратно в город и с выгодой перепродать, или измельчить в порошок, или выварить, или ободрать до остова, а затем переделать во что-нибудь другое. Таким образом, благодаря нам весьма достойное количество вещей получало новую жизнь. Естественно, чтобы это произошло, в благоприятствующую делу погоду мы дружно выходили на раскопки, при этом стараясь не разбредаться и не заходить слишком далеко, ибо, стоило отойти дальше, чем нужно, последствия даже одного неосторожного шага могли оказаться необратимыми: если внезапно поднимался ветер или из глубин Свалки вырывался утробный вздох какого-либо удушливого газа, то далеко не всяк успевал отпрянуть. Не одного кузена потерял я таким образом, и среди прочих – нашего старшего кузена Риппита. Риппит был у деда любимчиком, но это ему не помогло: однажды он вышел на Свалку в сопровождении личного телослужителя – и поминай как звали. А уж как звали безвозвратно утраченную многочисленную прислугу, так и вовсе не упомнить: кто, оступившись, был тут же накрыт волной мусора, что обрушивалась с высоты, погребая несчастного под собой; а кто, едва покорив вершину, внезапно проваливался глубоко-глубоко-глубоко, в такие недра, что аж дух захватывает. Таково уж свойство опасности – захватывать дух. Вот почему я хотел бы сейчас быть там: брести в невиданные дали, ощущая под ногами бездну, холодную и непокоренную. Там, вдали от дома, как раз и можно было найти вещи оттуда , вещи из других, потусторонних жизней. Просеивая наши кучи в поте лица своего, мы кропотливо выискивали эти вещи, добывали их для семьи, по крупицам перетаскивая к себе за забор, считая их уловом, добычей, трофеями, – словом, занимались жизнеобеспечением семьи. Но горе тому отпрыску рода Айрмонгеров, кто осмелился бы воротиться домой с утренней или послеполуденной вылазки в первозданной чистоте. В конце страдного дня выходная одежда подвергалась самому придирчивому досмотру: белые саржевые перчатки должны были превратиться в черные сажные ; накрахмаленная сорочка, вобравши в себя сор-мусор, превратиться в такую себе мусорочку ; цилиндр, как бы ладно он ни сидел с утра, к вечеру, будь он неладен, должен был выглядеть так, словно по нему топтались, так что впору было его просто выбросить, но вот как раз этого допустить было никак нельзя; коленки должны были быть сбиты в кровь, а «пятачок» забит грязью, будто им-то ты и раскапывал кучи на Свалке. Горе горькое было тому, кто выглядел чище и невредимее, чем следовало, – все недостающие синяки он получал дома.

Меня выпускали лишь в самые безветренные дни, при этом уши мои, невзирая на погоду, непременно затыкали, а голову заматывали шарфом, который со стороны мог показаться бинтовой повязкой в несколько слоев – и это в любую жару.

Вот, значит, как складывалось утро того дня, когда тетя безвременно лишилась своей ручки: я стоял у окна, оком приникши к дыре во внешний мир, и в грезах своих, пронзая пространство, пытался достичь того берега безбрежной Свалки. Есть ли там жизнь, там, на том берегу, думалось мне. Смогу ли я хоть когда-нибудь отправить весточку тем, кто живет в Форличингеме или того дальше – в самом Лондоне, а там, глядишь, даже встретить кого-нибудь, кого не очень оттолкнет мой вид.

– Есть ли там кто живой? – прошептал я одними губами. – И если есть, то кто? Какие вы из себя?

В мутном отражении оконного стекла всплыло чье-то лицо, с ухмылкой от уха до уха, и тут же упало веское слово:

– Вот ты где, корабельный крысеныш!

Мой кузен Муркус…

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления