Онлайн чтение книги

Коронация, или Последний из романов

6 мая

В древнюю столицу Российского государства мы прибыли утром. В связи с грядущими коронационными торжествами Николаевский вокзал был перегружен, и наш поезд по передаточной ветви отогнали на Брестский, что показалось мне со стороны местных властей поступком, мягко говоря, некорректным. Надо полагать, тут сказалась некоторая холодность отношений между его высочеством Георгием Александровичем и его высочеством Симеоном Александровичем, московским генерал-губернатором. Ничем иным не могу объяснить унизительное получасовое стояние на Сортировочной и последующий перегон экстренного поезда с главного вокзала на второстепенный.

Да и встречал нас на перроне не сам Симеон Александрович, как того требуют протокол, традиция, родственность и, в конце концов, просто уважение к старшему брату, а всего лишь председатель комитета по приему гостей – министр императорского двора, который, впрочем, тут же отбыл на Николаевский встречать принца Прусского. С каких это пор прусскому наследнику в Москве оказывают больше почтения, чем дяде его величества, генерал-адмиралу российского флота и второму по старшинству из великих князей императорского дома? Георгий Александрович не подал виду, но, думаю, был возмущен столь явным афронтом не меньше, чем я.

Хорошо хоть ее высочество великая княгиня Екатерина Иоанновна осталась в Петербурге – она так ревностна к тонкостям ритуала и соблюдению августейшего достоинства. Эпидемия кори, поразившая четырех средних сыновей, Алексея Георгиевича, Сергея Георгиевича, Дмитрия Георгиевича и Константина Георгиевича, помешала ее высочеству, образцовой и любящей матери, участвовать в коронации, наивысшем событии в жизни государства и императорской фамилии. Правда, злые языки утверждали, что отсутствие ее высочества на московских торжествах объясняется не столько материнской любовью, сколько нежеланием исполнять роль статистки при триумфе молодой царицы. При этом поминали прошлогоднюю историю с Рождественским балом. Новая императрица предложила дамам августейшей фамилии учредить общество рукоделия – чтоб каждая из великих княгинь связала по теплому чепчику для сироток Мариинского приюта. Возможно, Екатерина Иоанновна и в самом деле излишне сурово отнеслась к этому начинанию. Не исключаю также, что с тех пор отношения между ее высочеством и ее величеством стали не вполне хороши, однако же никакого эпатирования в неприезде моей госпожи на коронацию не было, за это я могу поручиться. Екатерина Иоанновна может относиться к ее величеству каким угодно образом, но ни за что не позволила бы себе пренебречь династическим долгом без очень серьезной причины. Сыновья ее высочества, действительно, были тяжело больны.

Это, конечно, печально, но, как говорят в народе, нет худа без добра, ибо вместе с ее высочеством в столице остался весь великокняжеский двор, что существенно облегчало очень непростую задачу, стоявшую передо мной в связи с временным переездом в Москву. Придворные дамы были очень огорчены тем, что не увидят московского празднества и выражали недовольство (разумеется, не выходя за рамки этикета), но Екатерина Иоанновна осталась непреклонна: по церемониалу малый двор должен находиться там, где пребывает большинство членов великокняжеского семейства, а большинство Георгиевичей, как неофициально именуется наша ветвь императорского дома, осталась в Петербурге.

На коронацию отправились четверо: сам Георгий Александрович, его старший и младший сыновья, а также единственная дочь Ксения Георгиевна.

Как я уже сказал, отсутствие господ придворных меня только радовало. Управляющий двором князь Метлицкий и управляющий придворной конторой тайный советник фон Борн лишь мешали бы мне заниматься делом, суя нос в материи, совершенно недоступные их пониманию. Хороший дворецкий не нуждается в няньках и надзирателях, чтобы справляться со своими обязанностями. Что же до гофмейстерины с фрейлинами, то я просто не знал бы, где их разместить – такую жалкую резиденцию выделил Зеленому двору (так называют наш дом по цвету шлейфа великой княгини) коронационный комитет. Однако о резиденции разговор впереди.

Переезд из Петербурга прошел благополучно. Поезд состоял из трех вагонов: в первом ехала августейшая семья, во втором слуги, в третьем необходимая утварь и багаж, так что мне постоянно приходилось перемещаться из вагона в вагон.

Его высочество Георгий Александрович сразу же после отбытия сел пить коньяк с его высочеством Павлом Георгиевичем и камер-юнкером Эндлунгом. Изволил выпить одиннадцать рюмок, устал и после почивал до самой Москвы. Перед сном, уже у себя в «каюте», как он назвал купе, немного рассказал мне о плавании в Швецию, имевшем место двадцать два года назад и произведшем на его высочество большое впечатление. Дело в том, что хоть Георгий Александрович и состоит в звании генерал-адмирала, однако выходил в море всего единожды, сохранил об этом путешествии самые неприятные воспоминания и частенько поминает французского министра Кольбера, который на кораблях не плавал вовсе, однако же сделал свою страну великой морской державой. Историю о шведском плавании я слышал много раз и успел выучить наизусть. Тут самое опасное – описание шторма у берегов Готланда. После слов «И тогда капитан как крикнет: “Все на помпы!”» его высочество имеет обыкновение выкатывать глаза и с размаху бить кулаком по столу. В этот раз произошло то же самое, но без какого-либо ущерба для скатерти и посуды, поскольку я своевременно принял меры: придержал графин и рюмку.

Когда его высочество утомился и стал утрачивать связность речи, я подал знак лакею, чтобы раздевал и укладывал, а сам отправился проведать Павла Георгиевича и лейтенанта Эндлунга. Как люди молодые и пышащие здоровьем, они устали от коньяка гораздо меньше. Можно сказать, совсем не устали, так что нужно было за ними приглядывать, особенно учитывая нрав господина камер-юнкера.

Ох уж этот Эндлунг. Не следовало бы так говорить, но Екатерина Иоанновна совершила большую ошибку, когда сочла этого господина подходящим наставником для своего старшего сына. Лейтенант, конечно, ловкая бестия: взгляд ясный и чистый, физиономия розовая, аккуратный пробор на золотистой голове, детский румянец на щеках – ну прямо ангел. С пожилыми дамами почтителен, ножкой шаркает, может с самым заинтересованным видом и про Иоанна Кронштадтского, и про чумку у левретки послушать. Неудивительно, что Екатерина Иоанновна от Эндлунга растаяла. Такой приятный и, главное, серьезный молодой человек, не то что шалопаи-гардемарины из Морского корпуса или бездельники из Гвардейского экипажа. Нашла кому доверить опеку над Павлом Георгиевичем в первом большом плавании. Уж я насмотрелся на этого попечителя.

В первом же порту, Варне, Эндлунг разрядился павлином – в белый костюм, алую жилетку, звездчатый галстук, широченную панаму – и отправился в непотребный дом, ну и его высочество, тогда еще совсем мальчика, потащил с собой. Я попробовал вмешаться, а лейтенант мне: «Я обещал Екатерине Иоанновне, что глаз с его высочества не спущу, куда я, туда и он». Я ему говорю: «Нет, господин лейтенант, ее высочество сказали: куда он, туда и вы». А Эндлунг: «Это, Афанасий Степаныч, казуистика. Главное – мы будем неразлучны, как Аяксы». И протащил-таки юного мичмана по всем вертепам, до самого Гибралтара. А после Гибралтара до Кронштадта оба, и лейтенант, и мичман, вели себя смирно и даже на берег не сходили – только по четыре раза в день бегали к доктору делать спринцовки. Вот каков наставничек. От этого Эндлунга его высочество очень переменился, просто не узнать. Я уж и Георгию Александровичу намекал, а он только рукой махнул: ничего, мол, моему Полли такая школа только на пользу, а Эндлунг, хоть и балбес, но зато хороший товарищ и душа нараспашку, большого вреда от него не будет. На мой же взгляд это называется пускать козу в огород, если употребить народное выражение. Я Эндлунга этого насквозь вижу. Как же – душа нараспашку. Благодаря дружбе с Павлом Георгиевичем и вензель на погоны получил, а теперь еще и камер-юнкера. Это же неслыханно – такое почтенное придворное звание какому-то лейтенантишке!

Оставшись одни, молодые люди затеяли играть в безик на исполнение желаний. Когда я заглянул в купе, Павел Георгиевич позвал:

– Садись, Афанасий. Сыграй с нами на «американку». Продуешься – заставлю тебя сбрить твои драгоценные бакенбарды к чертовой матери.

Я поблагодарил и отказался, сославшись на чрезвычайную занятость, хотя никаких особенных дел у меня не было. Не хватало еще играть с его высочеством на «американку». Да Павел Георгиевич и сам отлично знал, что партнера из меня не выйдет – просто шутил. В последние месяцы появилась у него эта обескураживающая привычка – надо мной подшучивать. А всё спасибо Эндлунгу – его влияние. Сам Эндлунг, правда, с некоторых пор поддевать меня перестал, но Павел Георгиевич все никак не остановится. Ничего, его высочеству можно, я не в претензии.

Вот и теперь он сказал мне с самым строгим видом:

– Знаешь, Афанасий, феноменальная растительность на твоем лице вызывает ревность неких влиятельных особ. К примеру, позавчера на балу, когда ты стоял у дверей такой важный, с раззолоченной булавой и бакенбарды на обе стороны, все дамы смотрели только на тебя, а на кузена Ники никто и не взглянул, хоть он и император. Надо, надо тебя обрить или хотя бы остричь.

На самом деле моя «феноменальная растительность» не представляла собой ничего из ряда вон выходящего: усы с подусниками и бакенбарды – возможно, пышные, но не чрезмерные и уж во всяком случае содержавшиеся в достойном виде. Такие же носил и мой отец, и мой дед, так что ни бриться, ни стричься я не намеревался.

– Ладно тебе, Полли, – заступился за меня Эндлунг. – Не мучай Афанасия Степановича. Ходи-ка лучше, твой черед.

Видно, все-таки придется объяснить про мои отношения с лейтенантом. Тут ведь своя история.

В первый же день плавания на корвете «Мстислав», как только вышли из Севастополя, Эндлунг подстерег меня на палубе, положил руку на плечо и сказал, глядя наглыми, совершенно прозрачными от выпитого при проводах вина глазами:

– Что, Афоня, лакейская душа, швабры распустил? Бризом разметало? [Мои бакенбарды от свежего морского ветра и в самом деле несколько растрепались – в дальнейшем мне пришлось на время путешествия их немного укоротить.] Не в службу, а в дружбу – слетай к сквалыге-буфетчику, скажи, его высочество велел бутылочку рома прислать – чтоб не укачало.

Эндлунг меня еще по дороге, пока ехали поездом до Севастополя, все дразнил и поддевал в присутствии его высочества, но я терпел, ждал случая объясниться наедине. Вот случай и представился.

Я деликатно, двумя пальцами, снял руку лейтенанта (в ту пору еще никакого не камер-юнкера) со своего плеча и учтиво так говорю:

– Если вам, господин Эндлунг, пришла фантазия озаботиться дефиницией моей души, то точнее будет назвать ее не «лакейской», а «гоф-фурьерской», ибо за долгую беспорочную службу при дворе его величества мне пожаловано звание гоф-фурьера. Чин этот относится к 9 классу и соответствует чину титулярного советника, армейского штабс-капитана или флотского лейтенанта (последнее я намеренно подчеркнул).

Эндлунг вскинулся:

– Лейтенанты за столом не прислуживают!

А я ему:

– Прислуживают, сударь, в ресторане, а августейшей семье служат. Всяк по-своему, согласно чести и долгу.

Вот после этого самого случая Эндлунг и стал со мной как шелковый: говорил вежливо, шуток больше не позволял, а звал по имени-отчеству и только на «вы».

Надобно сказать, что у человека моего положения с обращением на «вы» и «ты» отношения особенные, потому что и статус у нас, дворцовых служителей, особенный. Трудно растолковать, как это получается, что от одних людей оскорбительно обращение на «ты», а от других обидно услышать «вы». Но служить я могу только этим последним, если вы понимаете, что я имею в виду.

Попробую объяснить. Обращение на «ты» я сношу только от августейших особ. Нет, не сношу, а почитаю за привилегию и особое отличие. Я был бы просто убит, если бы Георгий Александрович, ее высочество или кто-нибудь из их детей, хоть бы и самых младших, вдруг сказал мне «вы». Третьего года у меня вышло разногласие с Екатериной Иоанновной по поводу одной горничной, которую несправедливо обвинили в легкомыслии. Я проявил твердость, настоял на своем, и великая княгиня, обидевшись, целую неделю мне «выкала». Я очень страдал, осунулся, по ночам не мог спать. Потом мы, конечно, объяснились. Екатерина Иоанновна с присущим ей великодушием признала свою неправоту, я тоже повинился и был допущен к руке, а она поцеловала меня в лоб.

Но я отвлекся.

Прислуживал играющим младший лакей Липпс, из новичков, которого я специально взял с собой, чтобы приглядеться, чего он стоит. Раньше служил в эстляндском поместье графа Бенкендорфа и был рекомендован мне мажордомом его сиятельства, моим давним знакомцем. Вроде бы расторопный малый и немногословен; но хороший слуга, в отличие от плохого, распознается не сразу. На новом месте любой тянется изо всех сил, тут нужно выждать пол годика-годик, а то и все два. Я понаблюдал, как Липпс подливает коньяку, как ловко он заменил испачканную салфетку, как стоит на месте – это очень, очень важно. Стоял он правильно – не переминался с ноги на ногу, головой не вертел. Пожалуй, можно выпускать и к гостям на малые приемы, решил я.

А игра шла своим ходом. Сначала проиграл Эндлунг, и Павел Георгиевич ездил на нем верхом по коридору. Потом фортуна отвернулась от его высочества, и лейтенант потребовал, чтобы великий князь совершенно раздетым сбегал в туалетную комнату и принес оттуда стакан воды.

Пока Павел Георгиевич с хохотом раздевался, я потихоньку выскользнул за дверь, позвал камердинера и велел, чтобы никто из слуг в великокняжеский салон не заглядывал, а сам прихватил из дежурного купе накидку. Когда его высочество, озираясь и прикрываясь рукой, выскочил в коридор, я хотел было накинуть ему на плечи это длинное одеяние, но Павел Георгиевич с возмущением отказался, сказав, что слово есть слово, и пробежал до туалетной комнаты и потом обратно, причем очень смеялся.

Хорошо, что мадемуазель Деклик не выглянула на смех. К счастью, его высочество Михаил Георгиевич, несмотря на поздний час, еще не ложился – изволил вприпрыжку скакать на сиденье и потом долго качался на портьере. Обыкновенно в половине девятого младший из великих князей уже спит, но тут мадемуазель сочла возможным сделать послабление, сказав, что его высочество слишком возбужден путешествием и все равно не уснет.

У нас, в Зеленом доме, детей воспитывают нестрого, не то что при Синем дворе, у Кирилловичей. Там придерживаются семейных традиций государя Николая Павловича: мальчиков воспитывают по-солдатски, с семи лет обучают фрунту, закаляют холодными обливаниями и укладывают спать в походные койки. Георгий Александрович же слывет в императорской семье либералом. Сыновей воспитывает мягко, на французский манер, а единственную дочь, свою любимицу, по мнению родственников, и вовсе избаловал.

Ее высочество, слава богу, тоже из своего купе не выходила и проказу Павла Георгиевича не видела. С самого Петербурга заперлась с книжкой, и даже знаю, с какой именно. «Крейцерова соната», сочинение графа Толстого. Я читал, на случай если зайдет разговор меж дворецкими – чтоб не ударить лицом в грязь. По-моему, чтение прескучное и для девятнадцатилетней девицы, тем более великой княжны, совершенно неуместное. В Петербурге Екатерина Иоанновна нипочем не позволила бы дочери читать этакую пакость. Надо думать, роман был засунут в багаж тайком. Не иначе как фрейлина баронесса Строганова снабдила, больше некому.

Моряки угомонились только под утро, после чего и я позволил себе немного подремать, потому что, честно сказать, порядком устал от предотъездных хлопот, да и предвидел, что первый день в Москве окажется нелегким.

* * *

Трудности превзошли все мои ожидания.

Так уж сложилось, что за сорок шесть лет своей жизни я никогда прежде не бывал в Белокаменной, хотя по свету поездил немало. Дело в том, что у нас в Семье азиатчину не жалуют, единственным мало-мальски пристойным местом во всей России признают Петербург, да и с московским генерал-губернатором Симеоном Александровичем мы холодны, так что бывать нам в древней столице незачем. Даже в Крым, на Мисхорскую мызу, мы обычно едем кружным путем, через Минск, поскольку Георгий Александрович по дороге любит пострелять зубров в Беловежской пуще. А на прошлую коронацию, тому тринадцать лет, я не ездил, поскольку занимал должность помощника дворецкого и был оставлен замещать моего тогдашнего начальника, покойного ныне Захара Трофимовича.

Пока ехали от вокзала через весь город, я составил себе о Москве первое впечатление. Город оказался еще менее цивилизованным, чем я ожидал – никакого сравнения с Петербургом. Улицы узки, бессмысленно изогнуты, дома убоги, публика неряшлива и провинциальна. И это при том, что в преддверие ожидаемого высочайшего прибытия город изо всех сил постарался прихорошиться: фасады помыты, крыши свежевыкрашены, на Тверской (это главная московская улица, чахлое подобие Невского) повсюду развешаны царские вензеля и двуглавые орлы. Даже не знаю, с чем Москву и сравнить. Такая же большая деревня, как Салоники, куда заходил наш «Мстислав» в прошлом году. По дороге нам не встретилось ни фонтана, ни дома, в котором было бы больше четырех этажей, ни конной статуи – лишь сутулый Пушкин, да и тот, судя по цвету бронзы, недавнего обзаведения.

У Красной площади, которая меня тоже изрядно разочаровала, кортеж разделился. Их высочества, как подобает членам императорской фамилии, отправились поклониться иконе Иверской Божьей Матери и кремлевским мощам, а я со слугами поехал готовить наше временное московское обиталище.

Из-за вынужденного разделения двора на две половины пришлось довольствоваться самым скромным количеством прислуги. Я смог взять с собой из Петербурга лишь восемь человек: камердинера его высочества, горничную Ксении Георгиевны, младшего лакея (уже поминавшегося Липпса) для Павла Георгиевича и Эндлунга, буфетчика с помощником, белого повара и двух кучеров для английского и русского выездов. Предполагалось, что чай и кофе я буду подавать сам – это своего рода традиция. Рискуя показаться нескромным, скажу, что во всем дворцовом ведомстве никто лучше меня не исполняет сей род обязанностей, требующий не только огромного навыка, но и таланта. Недаром я пять лет служил кофешенком при их величествах покойном государе и ныне вдовствующей императрице.

Разумеется, я не рассчитывал, что обойдусь восемью слугами, и особой телеграммой просил московский отдел Дворцового управления назначить мне толкового помощника из местных, а также предоставить двух форейторов, черного повара для прислуги, лакея для обслуживания старших слуг, двух младших лакеев для уборки, горничную для мадемуазель Деклик и двух швейцаров. Большего просить не стал, отлично понимая, какая в Москве нехватка с опытной прислугой в связи с прибытием такого количества высоких особ. Никаких иллюзий на счет московских слуг я, конечно, не питал. Москва – город пустующих дворцов и ветшающих вилл, а хуже нет, чем держать штат слуг безо всякого дела. От этого люди дуреют и портятся. Вот у нас три больших дома, в которых мы живем попеременно (за вычетом весны, которую проводим за границей, потому что Екатерина Иоанновна находит время Великого Поста в России невыносимо скучным): зимой Семья обитает в своем петербуржском дворце, летом на вилле в Царском, осенью на Мисхорской мызе. В каждом из домов имеется свой штат прислуги, и бездельничать им я не даю. Всякий раз, уезжая, оставляю длиннейший перечень поручений и непременно нахожу возможность время от времени наезжать с проверками, всегда неожиданными. Слуги – они, как солдаты. Их все время нужно чем-то занимать, а не то станут пить, играть в карты и безобразничать.

Мой московский помощник встретил нас на вокзале и, пока ехали в карете, успел кое-что разъяснить про ожидающие меня проблемы. Во-первых, выяснилось, что мой запрос, весьма умеренный и разумный, выполнен Дворцовым управлением не полностью: младшего лакея выделили только одного, повара для прислуги тоже не дали, только кухарку, а хуже всего то, что не получилось с горничной для гувернантки. Это мне было особенно неприятно, потому что позиция гувернантки изначально двусмысленна, ибо находится на грани между обслуживающим и придворным штатом, тут требуется сугубая деликатность, чтобы не обидеть и не унизить человека, который и так постоянно опасается ущемления своего достоинства.

– Это еще не самое прискорбное, господин Зюкин, – сказал московский помощник с характерным «аканьем», заметив мое неудовольствие. – Печальнее всего то, что вместо обещанного Малого Николаевского дворца в Кремле вам определен для проживания Эрмитаж, что в Нескучном саду.

Помощника звали Корнеем Селифановичем Сомовым, и на первый взгляд он мне не показался: какой-то неблагообразно лопоухий, тощий, кадыкастый. Сразу видно, что человек достиг пика своей карьеры и дальше ему хода не будет, так и просидит до пенсии в московском захолустье.

– Что за Эрмитаж такой? – нахмурился я.

– Красивый дом, с превосходным видом на Москву-реку и город. Стоит в парке и близок от Александрийского дворца, где перед коронацией поселится высочайшая чета, но… – Сомов развел длинными руками. – Ветх, тесен и с привидением. – Он коротко хихикнул, однако, видя по моему лицу, что я к шуткам не расположен, стал объяснять. – Дом построен в середине прошлого столетия. Когда-то принадлежал графине Чесменской – той самой, знаменитой богачке и сумасбродке. Вы, господин Зюкин, про нее наверняка слыхали. Некоторые говорят, что Пушкин писал свою Пиковую Даму с нее, а вовсе не со старой княгини Голицыной.

Я не люблю, когда слуги щеголяют начитанностью, и ничего на это не сказал, лишь кивнул.

Очевидно, Сомов не понял причины моего неудовольствия, потому что продолжил с еще большей витиеватостью:

– Согласно преданию, в царствование Александра Первого, когда всё общество играло в новомодную игру лото, графиня сыграла с самим Нечистым и поставила на кон свою душу. Служители рассказывают, что иногда безлунными ночами по коридору проходит белая фигура в чепце и постукивает камешками в мешке.

Сомов снова хихикнул, как бы давая понять, что сам он, будучи человеком просвещенным, в подобную чушь не верит. Однако я отнесся к этому известию с полной серьезностью, потому что всякий служитель, в особенности если он, подобно мне, принадлежит к старинной дворцовой династии, знает, что призраки и привидения существуют на самом деле и шутить как с ними, так и о них – занятие глупое и безответственное. Я спросил, делает ли привидение старой графини что-нибудь злое кроме постукивания костяшками. Сомов ответил, что нет, за без малого сто лет ни в каких иных каверзах привидение замечено не было, и я успокоился. Ладно, пусть себе ходит, нестрашно. Вот у нас в Фонтанном дворце водится призрак камер-юнкера Жихарева, писаного красавца и несостоявшегося фаворита Екатерины Великой, отравленного князем Зубовым. Что там графиня в чепце! Этот жилец (или, правильнее сказать, нежилец ?) ведет себя самым непристойным образом: в темноте щиплет дам и прислугу, а особенно распоясывается накануне Ивана Купалы. Августейших особ, правда, касаться не дерзает – все-таки камер-юнкер. Или вот в Аничковом призрак смольнинской институтки, якобы совращенной государем Николаем Павловичем и после наложившей на себя руки. Ночью просачивается сквозь стены и роняет холодные слезы на лицо спящим. То-то приятно от ледяной слезы проснуться и увидеть перед собой этакий страх.

В общем, привидением меня Сомов не испугал. Хуже оказалось то, что дом и в самом деле оказался очень тесен и лишен многих необходимых удобств. Неудивительно – с тех пор как это владение полвека назад было выкуплено у графов Чесменских Дворцовым управлением, в нем ничего не обновляли.

Я прошелся по этажам, прикидывая, что нужно сделать в первую очередь. Следовало признать, что с основными приготовлениями Сомов справился неплохо: мебель была расчехлена, всё сияло чистотой, в спальнях стояли свежие цветы, рояль в большой гостиной звучал исправно.

Освещение меня огорчило – оно было даже не газовое, а вовсе допотопное, масляное. Эх, мне бы хоть недельку – я развернул бы в подвале маленькую электростанцию, провел бы провода, и дворец принял бы совсем иной вид. А то что же при масляном освещении сумерничать. У нас в Фонтанном такое было лет тридцать назад. Выходило, что понадобится фонарщик, который будет заливать масло в лампы – они были английской работы, с часовым заводом на сутки.

Кстати о часах. Я насчитал в доме девятнадцать напольных и настенных, и все шли вразнобой. Решил, что часы заведу сам – это дело требует аккуратности и точности. Хороший дом, содержащийся в идеальном порядке, всегда видно по тому, одинаковое ли время в нем показывают часы в разных комнатах. Это вам скажет любой опытный дворецкий.

Телефонный аппарат я обнаружил только один, в прихожей, и велел провести еще две линии: одну в кабинет Георгия Александровича и другую ко мне в комнату, поскольку наверняка придется без конца переговариваться с Александрийским дворцом, генерал-губернаторским домом и Дворцовым управлением.

Но предварительно следовало решить, кого куда поселить, и над этим пришлось основательно поломать голову.

В доме на обоих этажах насчитывалось всего-навсего восемнадцать комнат. Просто не представляю, как бы все разместились, если бы с нами была великая княгиня с остальными детьми и двором. Сомов рассказал, что семье великого князя Николая Константиновича на восемь августейших особ и четырнадцать человек свиты, не считая прислуги, выделили особнячок в пятнадцать комнат, так что придворным пришлось селиться по трое, а то и по четверо, слуг же и вовсе разместили над конюшней! Ужасно, хоть Николай Константинович по старшинству и ниже Георгия Александровича на две ступени.

Некстати было то, что его высочество пригласил на коронацию своего приятеля лорда Бэнвилла, который ожидался с берлинским поездом ближе к вечеру. Англичанин, слава богу, был холост, но все равно следовало оставить для него две комнаты: самому лорду и его дворецкому. И тут уж не приведи господь опростоволоситься. Знаю я этих английских батлеров, они баре почище своих лордов. Особенно мистер Смайли, который состоял при его светлости. Надутый, чванный – достаточно я налюбовался на него в прошлом месяце в Ницце.

Итак, бельэтаж я отвел для августейшей фамилии. Две комнаты окнами на парк и царский дворец Георгию Александровичу – это будет спальня с кабинетом. На балкон поставить кресло, столик и коробку с сигарами; на окно, выходящее в сторону Александрийского дворца, пристроить подзорную трубу, чтобы его высочеству было удобнее наблюдать за окнами венценосного племянника. Ксении Георгиевне – светлую комнату с видом на реку, это ей понравится. Рядом – горничную Лизу. Павла Георгиевича в мезонин, он любит быть на отдалении от прочих членов семьи, опять же туда ведет отдельная лестница, что удобно для поздних возвращений. Эндлунга – по соседству, в бывший чулан. Невелика птица. Перенести кровать, на стену ковер, на пол медвежью шкуру, и не видно будет, что чулан. Маленького Михаила Георгиевича – в просторную комнату окнами на восток. В самый раз для детской. И рядом очень славное помещеньице для мадемуазель Деклик. Я распорядился поставить туда букет колокольчиков, это ее любимые цветы. Последнюю из комнат бельэтажа отвел под малую гостиную для мирного досуга в кругу семьи, если, конечно, в эти сумасшедшие дни выдастся хоть один свободный вечер.

Внизу два самых больших помещения естественным образом превратились в главную гостиную и столовую, две комнаты поприличней я приготовил для англичан, одну взял себе (маленькую, но расположенную в стратегически важном месте, под лестницей), ну а уж прочей прислуге пришлось устраиваться по нескольку человек. A la guerre comme a la guerre или, говоря по-русски, в тесноте, да не в обиде.

В целом получилось лучше, чем можно было бы ожидать.

Дальше начались хлопоты по распаковке багажа: платий, мундиров и костюмов, столового серебра, тысячи всяких мелких, но совершенно необходимых вещиц, при помощи которых любой сарай можно превратить в приличное и даже уютное пристанище.

Пока московские носили сундуки и коробки, я присматривался к каждому, чтобы определить, кто чего стоит и на каком месте может быть использован с наибольшей пользой. Главный талант любого начальствующего лица состоит именно в этом: определить сильные и слабые стороны каждого из подчиненных с тем, чтобы использовать первые и оставлять нетронутыми вторые. Долгий опыт руководства большим штатом работников научил меня, что людей вовсе бездарных, ни к чему не способных, на свете очень мало. Любому человеку можно сыскать применение. Когда кто-нибудь в нашем клубе жалуется на никчемность лакея, официанта или горничной, я про себя думаю: эх, голубчик, плохой ты дворецкий. У меня все слуги со временем становятся хороши. Надо чтобы каждый любил свою работу – вот и весь секрет. Повар должен любить стряпню, горничная – делать из беспорядка порядок, конюх – лошадей, садовник – растения.

Высшее искусство настоящего дворецкого – досконально разобраться в человеке, понять, что он любит, ибо, как ни странно, большинство людей не имеют ни малейшего понятия, к чему у них склонность и в чем их дар. Бывает, приходится пробовать и так, и этак, прежде чем нащупаешь.

Тут ведь дело не только в работе, хотя и это, конечно, важно. Когда человек занимается любимым делом, он доволен и счастлив, а если все слуги в доме покойны, радостны и приветливы, от этого возникает совершенно особенная обстановка, или, как теперь говорят, атмосфера.

Нужно непременно поощрять и награждать подчиненных – но в меру, не просто за добросовестное исполнение обязанностей, а за особенное усердие. Наказывать тоже необходимо, но только справедливо. При этом следует доходчиво объяснять, за что назначено наказание и, разумеется, оно ни в коем случае не должно быть унизительным. Еще раз повторю: если подчиненный не справляется со своей работой – виноват в этом начальник. У меня в Фонтанном сорок два человека, в Царском четырнадцать, и еще в Крыму двадцать три. И все на своем месте, уж можете мне поверить. Сам Пантелеймон Кузьмич, дворецкий его высочества великого князя Михаила Михайловича-старшего, не раз говорил мне: «Вы, Афанасий Степанович, настоящий психолог». И не гнушался у меня совета спросить в особенно трудных случаях. Например, в позапрошлый год в Гатчинском дворце попал к нему в штат один младший лакей – слов нет, до чего бестолковый. Помучился с ним Пантелеймон Кузьмич, побился, и попросил меня присмотреться: дубина из дубин, говорит, а прогнать жалко. Я взял парня – захотелось блеснуть. В столовой оказался негоден, в гардеробной тоже, в кухне тем более. Одним словом, как говорят в народе, крепкий орех. А как-то раз гляжу – сидит он во дворе и через осколок стекла на солнце смотрит. Стало мне любопытно. Остановился, наблюдаю. И так он с этим стеклышком возился, будто ему достался какой бриллиант бесценный. То подышит на него, то рукавом потрет. Здесь меня и осенило. Поручил ему в доме стекла протирать – и что вы думаете? Засияли мои окна, как горный хрусталь. И подгонять парня не нужно было, так с утра до вечера и полировал стеклышко за стеклышком. Теперь он лучший мойщик окон во всем Петербурге, у Пантелеймона Кузьмича дворецкие на него в очередь записываются. Вот что значит нашел человек свое призвание.

Только я завел в доме часы, только слуги вынесли из последней коляски последнюю шляпную коробку, как пожаловали английские гости, и тут меня ожидал пренеприятный сюрприз.

Оказывается, лорд Бэнвилл привез с собой друга, некоего мистера Карра.

Самого лорда я отлично запомнил по Ницце – он нисколько не переменился: с гладким пробором посередь темени, при монокле, тросточке и с сигарой в зубах, на указательном пальце перстень с большим бриллиантом. Одет как всегда безукоризненно, истинный образчик британского джентльменства. В черном, идеально отутюженном смокинге (это с поезда-то!), в черном атласном жилете и белейшем, туго накрахмаленном воротничке. Едва спрыгнув с подножки, откинул голову назад и громко заржал по-лошадиному, чем очень напугал вертевшуюся неподалеку горничную Лизу, а меня ничуть не удивил. Мне было известно, что его светлость – заядлый лошадник, полжизни проводит в стойле, понимает конский язык и чуть ли даже ни может на нем объясняться. Во всяком случае, так рассказывал Георгий Александрович, познакомившийся с лордом Бэнвиллом в Ницце на бегах.

Оторжавшись, его светлость протянул руку и помог выйти из кареты еще одному джентльмену, которого представил как своего дорогого друга мистера Карра. Это был субъект в совершенно ином роде, каких в наших краях, пожалуй, и не встретишь.

Волосы удивительного соломенно-желтого цвета – сверху прямые, а на краях загнутые, чего, казалось бы, и в природе не бывает. Лицом бел и гладок, на щеке круглая ровная родинка, похожая на бархатную мушку. Сорочка у друга его светлости была не белая, а голубая – такой я еще не видывал. Сюртук пепельно-голубой, жилет лазурный в золотую крапинку, в петлице гвоздика совершенно синего цвета. Особенно же мне бросились в глаза необычайно узкие штиблеты с перламутровыми пуговками и лимонно-желтыми гамашами. Странный человек осторожно ступил на брусчатку, грациозно потянулся, и на его тонком, кукольном личике появилось капризно-жеманное выражение. Внезапно взгляд мистера Карра упал на швейцара Трофимова, дежурившего на крыльце. Трофимов, как я уже имел возможность удостовериться, был непроходимо глуп и ни на какую иную должность кроме привратницкой не годен, но смотрелся представительно: ростом в сажень, плечист, круглоглаз и с густой черной бородой. Английский гость приблизился к Трофимову, который, как и положено, стоял истукан истуканом, посмотрел на него снизу вверх, зачем-то подергал за бороду и сказал что-то по-английски высоким, мелодичным голосом.

Пристрастия лорда Бэнвилла прояснились еще в Ницце, так что Екатерина Иоанновна, особа строгих правил, не пожелала с ним и знаться, но Георгий Александрович, будучи человеком широких взглядов (к тому же, заметим мимоходом, слишком хорошо знакомым с подобными господами по светскому кругу общения) находил пристрастие лорда к женоподобным грумам и румяным лакеям забавным. «Прекрасный собеседник, отличный спортсмен и истинный джентльмен», – так сказал он мне, поясняя, почему счел возможным пригласить Бэнвилла в Москву (тогда уже стало ясно, что Екатерина Иоанновна на коронацию не едет).

Неприятным сюрпризом для меня стало не то, что его светлость привез с собой свою очередную пассию – в конце концов мистер Карр выглядел как человек из общества – причина моего расстройства объяснялась проще: куда поместить еще одного гостя? Даже если они будут ночевать в одной комнате, все равно из соблюдения приличий придется выделить второму англичанину отдельную спальню. Я немного подумал, и сразу нашлось решение: московских слуг, за исключением Сомова, переселить на чердак, что над конюшней. За счет этого освободятся две комнаты, одну отдам англичанину, а другую великокняжескому повару мэтру Дювалю, а то он разобижен.

– Где господин Смайли? – спросил я лорда Бэнвилла по-французски про его дворецкого, поскольку нужно было дать ему необходимые пояснения.

Как и большинство воспитанников дворцового ведомства, я с детства обучен французскому и немецкому, но не английскому. Это в последние годы двор заметно энглизировался, и мне все чаще приходится жалеть о недостатке своего образования, а в прежние времена английский считался языком неизысканным и для нашей службы необязательным.

– Он уволился, – ответил милорд по-французски же и неопределенно махнул рукой. – А мой новый дворецкий Фрейби там, в карете. Читает книгу.

Я подошел к экипажу. Слуги споро разгружали багаж, а на бархатном сиденье, закинув ногу на ногу, сидел полнолицый господин очень важного вида. Он был лыс, густобров, с аккуратно подстриженной бородкой – одним словом, никак не напоминал английского дворецкого, да и вообще дворецкого. Через открытую дверцу я разглядел, что мистер Фрейби держит в руках пухлый том с золотыми буквами на обложке: Trollope. Что означает это английское слово, мне было неизвестно.

– Soyez le bienvenu![1]Добро пожаловать! (фр.) – приветствовал я его с учтивым поклоном.

Он молча посмотрел на меня сквозь золотые очки спокойными голубыми глазами и ничего не ответил. Стало ясно, что французского мистер Фрейби не знает.

– Herzlich willkommen![2]Добро пожаловать! (нем.) , – перешел я на немецкий, но взгляд англичанина остался таким же вежливо-безучастным.

– You must be the butler Zyukin? – проговорил он приятным баритоном какую-то невнятицу.

Я развел руками.

Тогда мистер Фрейби с видом явного сожаления убрал книгу в широченный карман сюртука и достал оттуда же другую, много меньше первой. Полистал и вдруг произнес одно за другим понятные слова:

– Ти, ви… должен…. бить…. дворецки Зьюкин?

А, это у него англо-русский словарь, догадался я и одобрил подобную предусмотрительность. Если б я знал, что мистер Смайли, худо-бедно изъяснявшийся на французском, у милорда больше не служит, а заменен новым батлером, я бы тоже запасся лексиконом. Ведь нам с этим англичанином предстояло решать вместе немало сложных и деликатных проблем.

Словно подслушав мои мысли, мистер Фрейби достал из другого кармана еще один томик, на вид ничем не отличавшийся от англо-русского словаря. Протянул мне.

Я взял, прочел на обложке «Русско-английский словарь с чтением английских слов».

Англичанин полистал свое пособие, нашел нужное слово и пояснил:

– A present… Подарок.

Я открыл дареный томик и увидел, что он устроен ловко и умно: все английские слова написаны русскими буквами и с ударением. Сразу же и опробовал лексикон в деле. Хотел спросить: «Где чей багаж?» Получилось:

– Уэа… хуз… лаггедж?

И он меня отлично понял!

Небрежным жестом подозвал лакея, тащившего на плече тяжелый чемодан, ткнул пальцем в желтую наклейку. На ней было написано Banville. Приглядевшись, я заметил, что наклейки имеются на всех предметах багажа, только на одних желтые с именем милорда, на других синие с надписью Carr, а на третьих красные с надписью Freyby. Очень разумно, надо будет взять на вооружение.

Очевидно, сочтя проблему благополучно разрешенной, мистер Фрейби снова извлек из кармана свой фолиант и перестал обращать на меня внимание, а я задумался о том, что английские батлеры, конечно, всем хороши и свое дело знают, но кое-чему у нас, русских служителей, все же могли бы поучиться. А именно – сердечности. Они просто обслуживают господ, а мы их еще и любим. Как можно служить человеку, если не испытываешь к нему любви? Это уж какая-то механистика получается, будто мы не живые люди, а автоматы. Правда, говорят, что английские дворецкие служат не господину, а дому – наподобие кошек, привязываются не столько к человеку, сколько к стенам. Если так, то этакая привязанность не по мне. И мистер Фрейби показался мне что-то уж больно странным. Хотя, рассудил я, у такого хозяина и слуги должны быть чудные. Да и неплохо это, что mon colleague anglais[3]Мой английский коллега (фр.) такой, как говорят в народе, квёклый – будет меньше путаться под ногами.

* * *

Затевать настоящий обед времени не было, поэтому к прибытию их высочеств я распорядился накрыть стол на скорую руку, a la picnic – с малым серебром, на простеньком мейсенском сервизе, и вовсе без горячих блюд. Кушанья заказал по телефону из «Delicatessen» Снайдерса: паштет из бекасов, пирожки со спаржей и трюфелями, расстегайчики, заливное, рыбу, копченых пулярок и фрукты на десерт. Ничего, можно было надеяться, что уже к вечеру мэтр Дюваль освоится на кухне и ужин получится более пристойным. Правда, я знал, что Георгий Александрович и Павел Георгиевич вечером будут у его императорского величества, который ожидался в половине шестого пополудни и прямо с вокзала должен был проследовать в походный Петровский дворец. Высочайший приезд нарочно подгадали именно на шестое мая, поскольку это день рождения государя. Уже с обеда затрезвонили церковные колокола, которых в Москве неисчислимое множество, – это начались молебствия о ниспослании здоровья и долголетия его императорскому величеству и всей августейшей семье. Я лишний раз пометил себе распорядиться насчет балдахина с вензелем «Н» над подъездным крыльцом. Если вдруг пожалует государь, подобный знак родственного внимания будет кстати.

В пятом часу Георгий Александрович и Павел Георгиевич, надев парадные мундиры, отбыли на вокзал, Ксения Георгиевна стала разбирать старинные книги в малой столовой, которая при Чесменских, кажется, использовалась в качестве библиотеки, лорд Бэнвилл с мистером Карром заперлись в комнате его светлости и велели сегодня их больше не беспокоить, а мы с мистером Фрейби, предоставленные сами себе, сели перекусить.

Прислуживал младший лакей со странной фамилией Земляной, из московских. Неотесанный, довольно неловкий, но очень старательный. Пялился на меня во все глаза – должно быть, наслышан об Афанасии Зюкине. Признаюсь, это было лестно.

Вскоре, уложив своего питомца на послеобеденный repos, к нам присоединилась и гувернантка мадемуазель Деклик. Она уже отобедала с их высочествами, однако какая же это еда, когда сидишь рядом с Михаилом Георгиевичем – его высочество обладает весьма неспокойным нравом и все время шалит: то начнет хлебом кидаться, то спрячется под стол и приходится его оттуда извлекать. Одним словом, мадемуазель охотно выпила с нами чаю и отдала должное замечательным филипповским пряникам.

Ее присутствие оказалось очень кстати, поскольку мадемуазель знала по-английски и отлично справилась с обязанностями переводчицы.

Я спросил англичанина, чтобы с чего-то начать разговор:

– Давно изволите работать дворецким?

Он ответил одним коротким словом, и мадемуазель перевела:

– Давно.

– Вы можете не беспокоиться, вещи распакованы и никаких трудностей не возникло, – сказал я не без укора, поскольку мистер Фрейби в распаковке не участвовал вовсе – так и просидел со своей книжкой в карете до самого конца этой ответственной операции.

– Я знаю, – был ответ.

Мне сделалось любопытно – в флегматичной манере англичанина ощущалась не то поразительная, превосходящая все мыслимые границы леность, не то высший шик батлеровского мастерства. Ведь пальцем о палец не ударил, а вещи разгружены, распакованы, развешаны, и все на своих местах!

– Разве вы успели наведаться в покои милорда и мистера Карра? – спросил я, отлично зная, что с момента прибытия мистер Фрейби не выходил из собственной комнаты.

– No need, – ответил он, и мадемуазель столь же коротко перевела:

– Pas besoin[4]Незачем (фр.) .

За время, которое мадемуазель провела в нашем доме, я успел неплохо ее изучить и видел по блеску в ее серых узких глазах, что англичанин ей любопытен. Разумеется, она умела владеть собой, как и подобает первоклассной гувернантке, привыкшей работать в лучших домах Европы (до нас, например, она воспитывала сына португальского короля и привезла из Лиссабона самые превосходные рекомендации), но галльская натура иногда брала свое, и когда мадемуазель Деклик была чем-нибудь увлечена, позабавлена или рассержена, ее глаза зажигались этакими маленькими огоньками. В штат прислуги особу с такой опасной особенностью я бы не взял, потому как этот самый огонек – верный знак того, что, как говорят в народе, в тихой заводи черти водятся. Но гувернеры, бонны и воспитатели – не моя забота, ими ведает управляющий двором князь Метлицкий, поэтому я мог себе позволить любоваться вышеозначенными огоньками безо всякой тревоги.

Вот и теперь мадемуазель, не удовлетворившись скромной ролью переводчицы, не утерпела, спросила (сначала по-английски, а после, для меня, по-французски):

– Откуда же вы знаете, что с вещами все в порядке?

Тут мистер Фрейби впервые произнес более или менее длинную фразу:

– Я вижу, что месье Зюкин знает свое дело. А в Берлине, где вещи паковались, их укладывал человек, который тоже знает свое дело.

Словно в вознаграждение себе за столь утомительный труд, как изречение такой пространной сентенции, батлер достал и закурил трубку, предварительно жестом испросив позволения у дамы.

И я понял, что, кажется, имею дело с совершенно исключительным дворецким, каких мне не доводилось встречать за всю мою тридцатилетнюю службу.

* * *

В седьмом часу Ксения Георгиевна объявила, что ей наскучило сидеть в четырех стенах, и мы – ее высочество, Михаил Георгиевич и я с мадемуазель Деклик – отправились кататься. Я велел подать закрытую карету, потому что день выдался пасмурный, ветреный, а после обеда еще и пошел мелкий, неприятный дождь.

Мы выехали по широкому шоссе на возвышенность, именуемую Воробьевыми горами, чтобы посмотреть на Москву сверху, но из-за серой пелены дождя мало что увидели: широкий полукруг долины, над которой, будто пар, висели низкие облака – ни дать ни взять супница с дымящимся бульоном.

Когда ехали в обратном направлении, небо впервые за день немного просветлело. Поэтому карету мы отпустили, а сами отправились пешком от Калужской заставы через парк.

Их высочества шли впереди, причем Ксения Георгиевна вела Михаила Георгиевича за руку, чтобы не сбежал с дорожки в мокрые кусты, мы с мадемуазель держались несколько сзади.

Месяца три назад с его высочеством перестали случаться маленькие неприятности и ему как раз сравнялось четыре года, а это возраст, в котором Георгиевичей передают от английской nanny на попечение французским гувернанткам, перестают одевать в девичье платьице и переводят с панталончиков на штанишки. Перемена наряда пришлась его высочеству по душе, да и с француженкой они отлично поладили. Признаюсь, поначалу я находил манеры мадемуазель Деклик чересчур вольными – к примеру, поощрения в виде поцелуев и наказания в виде шлепков или же шумную возню в детской, однако со временем понял, что тут имеется своя педагогическая метода. Во всяком случае, его высочество уже через месяц начал лопотать по-французски, полюбил распевать на этом языке песенки и вообще стал гораздо веселее и свободнее.

С некоторых пор я заметил, что заглядываю в детскую гораздо чаще, чем прежде – и, пожалуй, чаще, чем необходимо. Это открытие заставило меня крепко задуматься, и, поскольку у меня принцип всегда и во всем быть с собой честным, я довольно быстро вычислил причину: оказывается, общество мадемуазель Деклик доставляло мне удовольствие.

Ко всему, что доставляет удовольствие, я привык относиться с сугубой осторожностью, потому что удовольствия идут рука об руку с расслабленностью, а от расслабленности один шаг до нерадивости и серьезных, даже непоправимых упущений в работе. Поэтому на какое-то время я совсем перестал показываться в детской (разумеется, кроме случаев, когда этого требовали мои служебные обязанности) и сделался с мадемуазель Деклик очень сух. Но продолжалось это недолго. Она сама подошла ко мне и с безупречной почтительностью попросила помочь ей в освоении русского языка – ничего особенного, просто время от времени говорить с ней на разные темы по-русски, поправляя особенно грубые ошибки. Еще раз повторяю, просьба был изложена столь учтиво, что отказ выглядел бы неоправданной грубостью.

С тех пор и появилась традиция наших ежедневных бесед – на совершенно нейтральные и, разумеется, благопристойные темы. По-русски мадемуазель выучилась на удивление быстро и знала уже очень много слов. Правда, говорила грамматически неправильно, но и в этом имелась своя привлекательность, устоять перед которой мне удавалось не всегда.

Вот и теперь, гуляя по аллее Нескучного парка, мы говорили по-русски. Только на сей раз беседа вышла недолгой и колючей. Дело в том, что мадемуазель опоздала к выходу на прогулку, и нам пришлось ожидать ее в карете целых тридцать секунд (я следил по своему швейцарскому хронометру). В присутствии их высочеств я сдержался, однако теперь, с глазу на глаз, счел необходимым прочесть небольшую нотацию. Делать мадемуазель выговор мне было неприятно, но этого требовал мой долг. Никто не смеет заставлять августейших особ ждать, хоть бы даже и полминуты.

– Это совсем нетрудно – всюду успевать вовремя, – говорил я, медленно произнося каждое слово, чтобы ей было понятнее. – Нужно всего лишь жить с пятнадцатиминутным опережением. Предположим, у вас назначена встреча с каким-либо лицом в три часа, а вы придите без четверти. Или, скажем, вам нужно, чтобы успеть в некое место, выйти из дому в два, а вы выйдите без четверти два. Для начала я посоветовал бы вам просто перевести часы на пятнадцать минут вперед, пока не приобвыкнетесь, а потом пунктуальность войдет у вас в привычку.

Я говорил дельные и разумные вещи, но мадемуазель Деклик ответила мне дерзостью:

– Господин Зьюкин, можно я буду пехевести часы на полминута? (Ей никак не давалось русское «р» – получалось нечто вроде малороссийского «х»). Больше чем полминута я всё хавно никогда не опаздывала.

После этого я нахмурился и решил выдержать паузу, так что дальше мы шли молча, а мадемуазель еще и отвернулась в сторону.

Ее высочество рассказывала брату сказку – кажется, про Chapeau Rouge[5]Красная Шапочка (фр.) , во всяком случае до меня долетели слова: «Et elle est alle a travers le forêt pour voir sa grandmaman»[6]И она пошла через лес, чтобы навестить бабушку (фр.) . Михаил Георгиевич, очень гордый новым матросским костюмчиком, старался вести себя по-взрослому и почти не шалил, только время от времени начинал скакать на одной ножке и один раз бросил на землю свою синюю шапочку с алым помпоном.

Несмотря на хмурый день, на дорожках парка все же изредка попадались гуляющие. Дело в том, что, как мне объяснил мой московский помощник, в обычное время Нескучный парк недоступен для публики, и его ворота открылись лишь в связи с торжествами, да и то всего на несколько дней – до девятого мая, когда высочайшая чета переедет сюда из Петровского дворца. Неудивительно, что кто-то из москвичей решил воспользоваться редкой возможностью побродить по заповедным кущам, не устрашившись непогоды.

Примерно на половине дороги к Эрмитажу нам повстречался элегантный господин средних лет. Он учтиво приподнял цилиндр, причем обнажились гладкие черные волосы и седые виски; пытливо, но, впрочем, не нарушая приличий, взглянул на Ксению Георгиевну и прошел себе мимо. Я бы не обратил на этого человека никакого внимания, если бы ее высочество вдруг не обернулась ему вослед, а за нею и мадемуазель Деклик. Тут уж и я позволил себе оглянуться.

Изящный господин неспешно шагал дальше, помахивая тросточкой – решительно ничего такого, из-за чего великой княжне и гувернантке следовало бы оглядываться, я в его фигуре не обнаружил. Зато сзади, в том же направлении, что и мы, шел человек действительно примечательной наружности: широкоплечий, коренастый, с косматой черной бородой. Он обжег меня свирепыми, черными, как уголья, глазами и принялся насвистывать какую-то неизвестную мне шансонетку.

Этот субъект показался мне подозрительным, и я мысленно пообещал себе, что вплоть до повторного закрытия парка гулять мы здесь больше не станем. Мало ли какой, прошу прощения, швали придет фантазия устроить здесь променад.

Словно в подтверждение этого моего опасения навстречу нам из-за поворота выкатился кривоногий приземистый разносчик-китаец с лотком своих сомнительных товаров. Бедняга, видно, думал, что гуляющих в парке будет много больше, да только с погодой ему не повезло.

Его высочество, завидев живого китайца, вырвал ручку и со всех ног бросился к узкоглазому коротышке.

– Хочу! – крикнул Михаил Георгиевич. – Вот это хочу!

И показал пальчиком на ядовито-розовый леденец в виде пагоды.

– Ne montrez pas du doigt![7]Не показывайте пальцем! (фр.) – немедленно вскричала мадемуазель.

А Ксения Георгиевна догнала брата, снова взяла за руку и спросила:

– A quoi bon tu veux ce truc?[8]Зачем тебе эта дрянь? (фр.)

– Je veux, c'est tout![9]Хочу, и всё! (фр.) – отрезал его высочество и выпятил подбородок, проявив замечательную для своего возраста настойчивость, а настойчивость – отличный фундамент для развития характера.

– Ах, Афанасий, купи ему, – обернулась ко мне Ксения Георгиевна. – Он теперь не отстанет. Разок лизнет и бросит.

У великой княжны собственных денег не было, и я вообще не думаю, чтобы ее высочество знала, как они выглядят и что сколько стоит. Да и к чему ей это?

Я взглянул на мадемуазель, ибо решать было ей. Она наморщила нос и пожала плечами.

Китаец, надо отдать ему должное, не предпринимал никаких попыток навязывать свой кошмарный товар и только таращился бессмысленными щелочками на ее высочество. Иной раз меж китайцев встречаются истинные красавцы – тонколицые, белокожие, с изысканными движениями, а этот был сущий урод. Физиономия плоская, круглее блина, короткие волосы торчат ежом.

– Эй, ходя, что стоит вот это? – показал я на пагоду, доставая кошелек.

– Рубрь, – ответил наглый азиат, видимо, поняв по моему виду, что торговаться я с ним не стану.

Я дал вымогателю «канарейку», хотя леденцу была красная цена пятачок, и мы двинулись дальше, причем его высочеству немудрящее лакомство, кажется, пришлось по вкусу – во всяком случае, выброшен леденец не был.

В дальнем конце боковой аллеи показалась ограда Эрмитажа, и мы повернули в том направлении. Идти оставалось никак не более сотни саженей.

На ветке закаркала ворона – громко, заполошно, и я поднял голову. Птицы не увидел, лишь клочья серого неба меж темной листвы.

Кажется, ничего бы не пожалел, только бы остановить то мгновение, потому что ему суждено было поделить мое существование на две половины: всё разумное, предсказуемое, упорядоченное осталось в прежней жизни, а новая сплошь состояла из безумия, кошмара и хаоса.

* * *

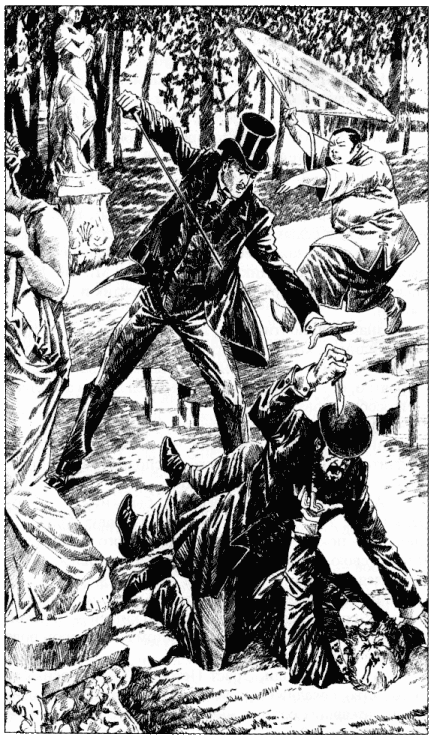

Сзади раздался звук быстро приближающихся шагов. Я удивленно оглянулся – в самый последний миг перед тем, как мне на голову обрушился удар чудовищной силы. Успел увидеть невыразимо страшное, перекошенное яростью лицо давешнего бородача и полетел наземь, на секунду потеряв сознание. Я говорю «на секунду», потому что, когда я оторвал от земли очень тяжелую, будто залитую свинцом голову, бородач был всего в нескольких шагах. Он отшвырнул в сторону Михаила Георгиевича, схватил ее высочество за руку и потащил назад, мимо меня. Мадемуазель растерянно застыла на месте, я тоже был, как замороженный. Поднес руку ко лбу, вытер что-то мокрое, посмотрел – кровь. Не знаю, чем он меня ударил, кастетом или свинчаткой, но деревья и кусты вокруг качались, как морские волны в шторм.

Бородач по-разбойничьи свистнул, и из-за поворота – того самого, откуда мы совсем недавно вышли, выкатила черная карета, запряженная парой вороных. Возница, в широком черном дождевике, с криком «тпрру!» натянул вожжи, из еще не остановившегося экипажа выпрыгнули двое мужчин тоже в черном и побежали в нашем направлении.

Это похищение, вот что это такое – произнес внутри меня очень спокойный, негромкий голос, и деревья вдруг перестали качаться. Я привстал на четвереньки, крикнул мадемуазель: «Emportez le grand-duc!»[10]Унесите великого князя! (фр.) и обхватил за колени бородатого, который как раз поравнялся со мной.

Он не выпустил руку ее высочества, так что мы все трое повалились на землю. Силой меня природа не обидела, у нас в роду все крепкие, а в юности я служил дворцовым скороходом, что тоже изрядно укрепляет мускулатуру, поэтому руку, которой злодей держал Ксению Георгиевну за край платья, я разжал без труда, только проку от этого вышло мало. Освободившимся кулаком он ударил меня в челюсть, а ее высочество даже не успела подняться на ноги – двое в черном были уже рядом. Они подхватили великую княжну под локти и, приподняв, бегом понесли к карете. Хорошо хоть мадемуазель успела спасти Михаила Георгиевича – краем глаза я видел, как она, подхватив мальчика на руки, ныряет в кусты.

Мой противник оказался ловок и силен. Он ударил меня еще раз, а когда я попытался ухватить его за горло, сунул руку за пазуху и выхватил финский нож с зазубринами на лезвии. Эти самые зазубрины я увидел так отчетливо, словно их поднесли к самым моим глазам.

– Забие яко пса! – прошипел страшный человек как-то не вполне по-русски, выпучив налитые кровью глаза, и размахнулся.

Я хотел вспомнить слова молитвы, но почему-то не получилось, хотя, казалось бы, когда и молиться, если не в такую минуту?

Нож занесся высоко, чуть не в самое небо, но так и не опустился. Волшебным образом запястье руки, что держала клинок, оказалось перехваченным пальцами в серой перчатке.

Лицо бородача, и без того перекошенное, искривилось еще больше, я услышал чмокающий звук удара, и мой несостоявшийся убийца мягко завалился на сторону, а вместо него надо мной стоял давешний элегантный господин в цилиндре, только в руке у него была уже не тросточка, а тонкий, длинный клинок, запачканный красным.

– Живы? – спросил мой спаситель по-русски и тут же, обернувшись назад, крикнул что-то на неведомом мне наречии.

Я приподнялся и увидел, что по дорожке, ужасно топая и по-бычьи наклонив голову, несется разносчик-китаец, уже без лотка, но зато со странным приспособлением: крутит над головой небольшой металлический шар на веревочке.

– Ййя! – противно крякнул азиат, и шар сорвался вперед, просвистев в нескольких вершках надо мной.

Я дернулся посмотреть, куда это он летит с такой скоростью. Выяснилось, что прямо в затылок одному из похитителей. Послышался нехороший треск, и ушибленный упал лицом вниз. Второй выпустил княжну, проворно развернулся и вынул из кармана револьвер. Теперь у меня появилась возможность разглядеть этого человека получше, но лица я все равно не увидел, ибо оно было под черной матерчатой маской.

Возница, что сидел на козлах, скинул свой дождевик и оказался в таком же черном наряде, что и двое остальных, разве что без маски. Он спрыгнул на землю и побежал в нашу сторону, тоже что-то вытягивая из кармана.

Я повернулся взглянуть на своего спасителя (вообще, должен со стыдом признаться, что в эти драматические мгновения я совершенно потерялся и только вертел головой туда-сюда, едва поспевая уследить за событиями). Элегантный господин, коротко взмахнув, метнул свой клинок, но попал или нет, я не видел, потому что моему взору открылось зрелище еще более невероятное: из кустов выскочила мадемуазель Деклик с увесистым суком в руке и, подобрав другой рукой юбку, так что показались стройные щиколотки, побежала к нам! С нее слетела шляпка, волосы у висков растрепались, но никогда еще она не казалась мне такой привлекательной.

– Je viens! – кричала она. – Je viens![11]Я иду! Иду! (фр.)

Только тут до меня дошла вся позорность моего поведения. Я поднялся на ноги и кинулся на выручку незнакомому господину и китайцу.

Увы, в моей помощи уже не нуждались.

Обнаружилось, что брошенный клинок достиг цели – человек в маске лежал на спине и вяло перебирал ногами, а из его груди торчала полоска стали, заканчивавшаяся серебряным набалдашником. Теперь стало понятно, откуда у красивого господина взялась шпага – она была спрятана в трости.

Что до возницы, то с ним превосходным образом управился проворный китаец. Прежде чем бандит успел выудить из кармана оружие, азиат высоко подпрыгнул и с разгону ударил противника ногой в подбородок. От толчка сокрушительной силы голова кучера мотнулась назад, да так резко, что не выдержали бы никакие, даже самые наикрепчайшие шейные позвонки. Раскинув руки, возница рухнул навзничь.

К моменту, когда к нам троим присоединилась мадемуазель со своим грозным суком, всё уже было кончено.

Первым делом я помог подняться ее высочеству – слава богу, она была совершенно цела, только находилась в понятном ошеломлении.

Потом повернулся к незнакомцу.

– Кто вы, сударь? – спросил я, хотя, конечно, следовало бы сначала поблагодарить его за спасение, кто бы он ни был. – И кто эти люди, что на нас напали?

Ксения Георгиевна исправила мою оплошность. Вот что значит августейшая кровь – даже в этакую минуту, еще не придя в себя, сделала то, что должно: проявила учтивость и определила свой статус.

– Благодарю вас, – сказала она, внимательно глядя на брюнета с седыми висками. – Вы всех нас спасли. Я – великая княжна Ксения Георгиевна. Мальчик, который был со мной – Мика, великий князь Михаил Георгиевич. А это мои друзья – госпожа Деклик и господин Зюкин.

Незнакомец почтительно поклонился ее высочеству, снял цилиндр, который невзирая на все потрясения каким-то чудом удержался на его голове и, запнувшись (вероятно, от понятного стеснения перед лицом августейшей особы) назвал себя:

– Эраст П-петрович Фандорин.

И ничего более не прибавил, из чего можно было заключить, что ни на какой службе господин Фандорин не состоит и является частным лицом.

– А это мой к-камердинер или, быть может, д-дворецкий, не знаю, как правильнее. Его зовут Маса, он японец, – показал Фандорин на драчливого разносчика, и тот, в свою очередь, низко, в пояс, поклонился, да так и остался согнутым.

Итак, получалось, что элегантный господин вовсе не смущен, а просто слегка заикается; что китаец – никакой не китаец; и, наконец, что мы с азиатом в некотором роде собратья по профессии.

– А кто эти люди, Эраст Петрович? – спросила ее высочество, боязливо показывая на незадачливых похитителей, лежавших совершенно безо всякого движения. – Они в обмороке?

Прежде чем ответить, брюнет поочередно подошел к каждому из лежавших, пощупал им шейную артерию и четырежды покачал головой. Последним, кого он проверил подобным образом, был страшный бородач. Фандорин перевернул его на спину, и даже мне, человеку, в подобных делах несведущему, стало ясно, что человек этот мертв – слишком уж неживым блеском посверкивали его неподвижные глаза. Но Фандорин наклонился над трупом пониже, взял двумя пальцами за бороду и вдруг сильно потянул.

От неожиданности ее высочество вскрикнула, да и мне подобное амикошонство со смертью показалось неприличным. Однако длинная черная борода легко отделилась от лица и осталась в руке Фандорина.

Я увидел, что багровая физиономия мертвеца изрыта оспинами, а на щеке белеет раздвоенный шрам.

– Это известный варшавский бандит, некто Лех Пендерецкий, по п-прозвищу Близна, что означает «Меченый» или «Шрам», – спокойно, словно представляя хорошего знакомого, объявил Фандорин и добавил как бы про себя. – Так вот в чем тут дело…

– Неужто все эти люди мертвы? – спросил я и вдруг содрогнулся, осознав, в какое ужасное положение из-за этой истории может попасть весь августейший дом.

Если сейчас сюда заглянет кто-нибудь из гуляющих, разразится скандал на весь мир. Подумать только – попытка похищения двоюродной сестры русского царя! Четверо убитых! И еще какой-то варшавский бандит! Вся торжественность священного коронационного действа будет нарушена!

– Их нужно немедленно убрать в карету! – воскликнул я с несвойственной мне в обычных условиях горячностью. – Не согласится ли ваш дворецкий мне помочь?

Пока мы с японцем сваливали трупы в экипаж, я ужасно нервничал, не застигнет ли нас кто-нибудь за этим малопочтенным занятием. Да и само это дело было для меня не сказать чтобы привычным – мало того, что по моему лицу стекала кровь из разбитого лба и рассеченной губы, но я еще и запачкал чужой кровью новый прогулочный камзол.

Поэтому я не слышал, о чем беседовали ее высочество и Фандорин. Судя по румянцу на ее щеках, она, должно быть, снова благодарила этого таинственного господина за спасение.

– Где его высочество? – спросил я мадемуазель, едва отдышавшись. – Теперь можно вести его сюда.

– Я оставила его в… – Она пощелкала пальцами, вспоминая слово, но так и не вспомнила. – La gloriette. Говохилка? Хазговохка?

– Беседка, – подсказал я. – Идемте вместе. Его высочество, должно быть, очень напуган.

За кустами открылась довольно широкая лужайка, посередине которой белела деревянная кружевная беседка.

Не обнаружив в ней Михаила Георгиевича, мы стали звать его, решив, что великий князь вздумал поиграть с нами в прятки.

На крики пришел Фандорин. Он осмотрелся по сторонам и вдруг присел на корточки, разглядывая что-то в траве.

Это был розовый китайский леденец, раздавленный чем-то тяжелым – вероятно, каблуком.

– Черт, черт, черт! – вскричал Фандорин, ударив себя кулаком по ляжке. – Я должен был это предвидеть!

И бросился напролом через кусты.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления