Онлайн чтение книги

Открытое общество и его враги

The Open Society and Its Enemies

Примечания

Общие замечания

Текст этой книги можно читать, не заглядывая в «Примечания». Тем не менее, «Примечания» содержат материал, который может заинтересовать всех читателей книги, а также некоторые замечания и аргументы более специального характера. Читателям, интересующимся этим материалом, я советую сначала полностью прочитать текст соответствующей главы, а затем обратиться к «Примечаниям».

Хочу принести извинения за чрезмерное, возможно, количество перекрестных ссылок, которые я включил для удобства читателей, специально интересующихся теми или иными второстепенными вопросами, которые рассматриваются в книге. (Я имею в виду, например, платоновскую концепцию расизма или проблему Сократа). Предвидя, что условия военного времени сделают для меня невозможным чтение гранок, я решил отсылать читателей не к номерам страниц книги, а к номерам примечаний. Поэтому ссылки на текст книги я делаю при помощи указаний на соответствующие примечания, например: «см. текст к примечанию 24 к главе 3» и т. п. Условия военного времени также наложили ограничения на объем доступной мне библиотечной литературы, поэтому я не сумел свериться с некоторыми источниками — и старыми, и новыми, как это следовало бы сделать при нормальных обстоятельствах.

Примечания, использующие материал, который не был для меня доступен во время написания рукописи первого издания этой книги (а также примечания другого характера, которые были добавлены после 1943 года), помещаются между звездочками, хотя так помечены не все новые примечания .

Примечания к «Введению»

Слова Канта, приведенные в качестве эпиграфа, взяты из его письма М. Мендельсо»гу от 8 апреля 1766 г. (I. Kant. Werke, ed. by E. Cassirer, vol. IX, p. 56 и след.; русский перевод: И. Кант. Трактаты и письма. М., Наука, 1980, с. 515). См. также прим. 41 к гл. 24 и соответствующий текст.

0.1

Термины «открытое общество» и «закрытое общество», насколько мне известно, впервые были использованы Анри Бергсоном в «Двух источниках морали и религии» (A. Bergson. Two Sources of Morality and Religion. Engl, ed., 1935). Несмотря на существенное отличие в употреблении этих терминов Бергсоном и мною (обусловленное фундаментальными различиями в трактовке почти каждой философской проблемы), существует и нечто общее, о чем я хотел бы упомянуть (см. определение Бергсоном закрытого общества как «человеческого общества, едва вышедшего из лона природы» — op. cii., р. 229). Главное различие, однако, состоит в следующем. Мои термины основаны на рационалистическом различении: закрытое общество характеризуется верой в существование магических табу, а открытое общество в моем понимании представляет собой общество, в котором люди (в значительной степени) научились критически относиться к табу и основывать свои решения на совместном обсуждении и возможностях собственного интеллекта. Бергсон, напротив, имел в виду религиозное различение. Вот почему он может рассматривать свое открытое общество как продукт мистической интуиции, тогда как я полагаю (о чем сказано в главах 10 и 24), что мистицизм следует рассматривать как выражение тоски по утраченному единству закрытого общества и поэтому как реакцию на рационализм открытого общества. Из того, как я использую термин «открытое общество» в главе 10, может показаться, что он напоминает термин Грэма Уоллеса «великое общество», однако он может относиться также и к «малому обществу», подобному Афинам времен Перикла. Кроме того, нетрудно представить, что и «великое общество» может быть задержано в своем развитии и закрытым. Вероятно, существует также и некоторое сходство между моим «открытым обществом» и термином, использованным У. Липманом в заглавии одной из его наиболее восхитительных книг — «благое общество» (см. W. Lippmann The Good Society, 1937, а также прим. 59 (2) к гл. 10, прим. 29, 32 и 58 к гл. 24 и соответствующий текст).

Примечания к главе 1

Слова Перикла, приведенные в качестве эпиграфа, взяты из его речи, опубликованной Фукидидом (см. Фукидид. История, II, 37-41). По поводу речи Перикла см. прим. 31 к гл. 10 и соответствующий текст.

Отрывок из Платона, служащий другим эпиграфом к главе 1, взят из «Законов», 942 а-b, и он подробно обсуждается в прим. 33 и 34 к гл. 6 и в соответствующем тексте.

1.1

Термин «коллективизм» я использую только для обозначения доктрины, подчеркивающей значение некоторого коллектива или группы — например, «государства» (или какого-нибудь определенного государства, нации или класса) в противопоставлении индивидууму. Проблема коллективизма или индивидуализма более подробно рассматривается в главе 6, в особенности в прим. 26-28 к этой главе и соответствующем тексте. — О «трибализме» см. главу 10, в особенности прим. 38 к этой главе (список пифагорейских племенных табу).

1.2

Это означает, что такая интерпретация не несет никакой эмпирической информации, как показано в моей «Логике научного исследования» (К. Popper. Logic of Scientific Discovery. London, Hutchinson, 1959; русский сокращенный перевод в: К. Поппер. Логика и рост научного знания. М., Прогресс, 1983, с. 33-235).

1.3

Одна из общих черт доктрин избранного народа, избранной расы и избранного класса состоит в том, что эти доктрины были вызваны к жизни и приобрели свое значение в качестве реакции на тот или иной вид угнетения. Доктрина избранного народа была выдвинута в период основания иудейской церкви, т.е. во время вавилонского пленения. Теория господствующей арийской расы графа Ж. Гобино была реакцией эмигранта аристократического происхождения на утверждение, что французская революция успешно изгнала господ тевтонцев. Пророчество Маркса о победе пролетариата возникло в период наиболее жестокого угнетения и эксплуатации рабочего класса в современной истории. Ср. сказанное с тем, что говорится в прим. 39 к гл. 10 и в особенности в прим. 13-15 к гл. 17, а также в соответствующих местах текста.

Одно из наиболее ярких и кратких выражений историцистского кредо представлено на страницах радикального историцистского памфлета, пространный отрывок из которого приведен в конце прим. 12 к гл. 9. Этот памфлет под названием «Христиане в классовой борьбе» был написан Джильбертом Коупом с предисловием епископа Брэдфордского (G. Соре. Christians in the Class Struggle // 'Magnificat' Publication No. 1, Published by the Council of Clergy and Ministers for Common Ownership, 1942, 28, Maypole Lane, Birmingham 14). Вот что мы читаем на с. 5-6 этого произведения: «Для всех этих воззрений характерно утверждение тезиса "неизбежность плюс свобода". Биологическая эволюция, классовая борьба, деятельность Святого Духа — все эти три процесса характеризуются движением к предустановленной цели. Человеческие усилия способны временно затормозить или отвлечь в сторону это движение, но его сила от этого не убывает, и хотя конец этого движения угадывается лишь смутно... мы можем знать об этом процессе достаточно много, чтобы задерживать или ускорять его неизбежное течение. Иначе говоря, человеку может быть известно достаточно много о законах, управляющих тем, что мы называем "прогрессом"... Он может пытаться задержать или отвлечь этот поток. Однако эти усилия, хотя временно и могут привести к успеху, в конечном счете заранее обречены на неудачу».

1.4

Гегель говорил, что в «Науке логики» он полностью воспроизвел учение Гераклита. Кроме того, он утверждал, что всеми своими идеями он обязан Платону.

Интересно, что Фердинанд фон Лассаль, один из лидеров немецкой социал-демократии (и, как и Маркс, гегельянец), посвятил Гераклиту двухтомное исследование.

Примечания к главе 2

2.1

Вопрос «Из чего сделан мир?» почти всеми ранними ионийскими философами признается в качестве фундаментальной проблемы. Если эти философы действительно рассматривали мир по аналогии с сооружением, то вопрос о природе его строительного материала должен был дополняться вопросом о его генеральном плане. Действительно, известно, что Фалес интересовался не только тем, из какого вещества сделан мир, но и астрономией и географией, а Анаксимандр первым начертил некий генеральный план — карту Земли. Еще некоторые сведения об ионийской школе (в частности, о предшественнике Гераклита Анаксимандре) можно найти в главе 10 — см. прим. 38-40 к этой главе, особенно прим. 39.

Согласно Р. Айслеру (R. Eisler. Weltenmantel und Himmelszelt, p. 693), гомеровское понятие судьбы («мойры») восходит к восточной астральной мистике, обожествлявшей пространство, время и фатум. Он же утверждает (Revue de Synthese Hisiorique, 41, app., p. 16 и след.), что отец Гесиода был малоазийцем и что идеи о Золотом веке и о присутствии металлов в теле человека имеют восточные корни (см. об этом посмертное издание книги Айслера о Платоне — R. Eisler. Plato. Oxford, 1950). Айслер показывает также (Jesus Basileus, vol. II, p. 618-619), что идея мира как всеобщности вещей («космоса») была навеяна вавилонскими политическими учениями. Идея мира как сооружения (дома или шатра) рассматривается в книге R.Eisler. Weltenmantel und Himmelszelt.

2.2

См. H. Diels. Die Vorsokratiker, 5-th edition, 1934, фрагмент 124 (ссылки на это издание в примечаниях будут сокращенно обозначаться как D5), см. также D5, vol. II, р. 423, строка 21 и след. (Предлагаемое некоторыми исследователями введение отрицания в этот фрагмент кажется мне методологически столь же несостоятельным, как и попытка некоторых авторов вообще его дискредитировать. Я не принимаю этих интерпретаций и следую восстановленному А. Рюстовым первоначальному тексту.) Две другие цита ты, приведенные в этом абзаце, являются отрывками из «Кратила», 401 d, 402 a-b.

Моя интерпретация учения Гераклита несколько отличается от той, которая сейчас считается общепринятой и которая была выражена, в частности, Дж. Бернетом. Тем, кто сомневается в том, что моя интерпретация вообще может считаться правдоподобной, советую обратиться к примечаниям 2, 6, 7 и 11 к этой главе. В них я рассматриваю философию природы Гераклита, так как в тексте я ограничился изложением только историцистских аспектов учения Гераклита и его социальной философии. Эти примечания могут оказаться также полезными при чтении глав 4-9 и в особенности главы 10, в свете которой философия Гераклита кажется мне достаточно типичной реакцией на социальную революцию, свидетелем которой он был. См. также прим. 39 и 59 к гл. 10 (и соответствующий текст), а также общую критику методологии Дж. Бернета и А. Тейлора, данную мною в прим. 56 к гл. 10.

Как было сказано в тексте главы, я, как и многие другие исследователи (в частности, Э. Целлер и Дж. Гроут), полагаю, что утверждение об универсальной текучести является центральным в учении Гераклита. Вернет, напротив, считает, что оно «вряд ли является самым важным» для Гераклита (см. J. Burnet. Early Greek Philosophy, 2nd ed., p. 163.) Однако при детальном исследовании его аргументации (см. р. 158 и далее) я так и не смог убедиться, что фундаментальное достижение Гераклита состояло в открытии абстрактной метафизической доктрины, согласно которой «мудрость заключается не в познании многих вещей, а в восприятии лежащего в их основании единства борющихся противоположностей», — как об этом пишет Бернет. Несомненно, что понятие о единстве противоположностей является важным звеном учения Гераклита, однако это понятие может быть выведено (насколько такие вещи вообще выводимы — см. прим. 11 к данной главе и соответствующий текст) из более конкретной и поддающейся интуитивному постижению теории о всеобщей изменчивости. То же самое может быть сказано и об учении Гераклита об огне (см. прим. 7 к данной главе).

Те, кто, наряду с Бернетом, полагают, что доктрина универсальной изменчивости была провозглашена еще задолго до Гераклита ранними ионийскими философами, тем самым, по-моему, не желая того, свидетельствуют о его оригинальности: ведь даже через 2400 лет после смерти Гераклита им так и не удалось понять главного в его философии. Они не видят разницы между течением или циркуляцией внутри сосуда, сооружения или космического каркаса, т.е. внутри всеобщности вещей (некоторые элементы учения Гераклита действительно могут быть поняты именно так, но лишь те элементы, в которых он не был оригинален — см. далее), и универсальным течением, охватывающим все — и сосуд, и сам каркас (см. Лукиан в D5,1, р. 190; Л 180). Признав универсальную текучесть, Гераклит пришел к выводу, что не существует никакой прочной вещи вообще. (Анаксимандр в какой-то степени положил начало устранению мирового каркаса, однако от его учения до доктрины всеобщей изменчивости предстояло пройти еще немалый путь. См. также прим. 15 (4) к гл. 3.)

Доктрина всеобщей изменчивости заставляет Гераклита дать объяснение кажущейся стабильности существующих в мире вещей, а также другим очевидным регулярностям. Для этого он создает ряд вспомогательных теорий, в частности, учение об огне (см. прим. 7 к данной главе) и о законах природы (см. прим. 6). Именно при объяснении кажущейся стабильности мира он активно использует теории предшественников, превращая их учения о сгущении и разрежении и о вращении небес в общую теорию периодической циркуляции материи. Однако я полагаю, что эта часть его учения является не центральной, а вспомогательной. Она носит до некоторой степени апологетический характер, пытаясь примирить новую революционную доктрину текучести со здравым смыслом и с учениями предшественников. Поэтому, как я считаю, Гераклит не был механистическим материалистом, выдвинувшим одну из разновидностей теории о превращении и сохранении материи и энергии. Такое понимание Гераклита, по моему мнению, совершенно исключается его магической трактовкой законов и густо замешанной на мистике теорией о единстве противоположностей.

Мое убеждение в том, что теория универсальной изменчивости является центральной в учении Гераклита, подтверждает и Платон. Подавляющее большинство его прямых ссылок на Гераклита («Кратил», 401 d, 402 a-b, 411, 437 и след., 440; «Теэтет», 153 c-d, 160 d, 177 с, 179 d и след., 182 а и след., 183 а и след.; см. также «Пир», 207 d, «Филеб», 43 а; см. также «Метафизику» Аристотеля 987а 33, 1010а 13, 1078b 13) наглядно говорят о том, как велико было влияние этой доктрины на мыслителей того времени. Эти прямые и ясные свидетельства гораздо более доказательны, чем интересный отрывок из Платона («Софист», 242 d и след.; хотя имя Гераклита открыто в нем и не упоминается, но в связи с Гераклитом ранее он уже исследовался Ф. Ибервегом и Э. Целлером), основываясь на котором, пытается построить свою интерпретацию Бернет. (Другой свидетель Бернета — Филон Александрийский (Иудей) — имеет, конечно, небольшой вес по сравнению с Платоном и Аристотелем.) Однако даже и этот отрывок полностью соответствует нашей интерпретации. (Что касается несколько двусмысленного отношения Бернета к ценности этого отрывка, то см. прим. 56(7) к гл. 10.) Сделанное Гераклитом открытие того, что мир — это универсум не вещей, а событий или фактов, вовсе не является тривиальным обобщением. Подтверждение этому — то, что совсем недавно это открытие было еще раз сделано Л. Витгенштейном: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» (см. L. Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus, 1921/1922, предложение 1.1 (курсив мой); русский перевод: Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. М., 1958, с. 31).

Подведем итоги. Я считаю доктрину всеобщей изменчивости фундаментальной для Гераклита и вытекающей из его социально-политического опыта. Все другие его теории являются вспомогательными по отношению к ней. Учение Гераклита об огне (см. Аристотель. «Метафизика», 984а 7, 1067а 2, а также 989а 2, 996а 9, 1001а 15; «Физика», 205а 3) я считаю центральным в его натурфилософии — оно представляет собой попытку примирить учение о текучести с опытом восприятия стабильных вещей, связать его с более ранними теориями циркуляции. Из учения об огне Гераклит вывел теорию законов. А доктрину единства противоположностей я не считаю центральной в философии Гераклита и расцениваю ее как весьма абстрактную, связанную с его мистицизмом и являющуюся предтечей многих последующих логических и методологических концепций (как таковая она вдохновила Аристотеля на открытие закона противоречия).

2.3

W. Nestle. Die Vorsokratiker, 1905, p. 35.

2.4

С тем, чтобы облегчить идентификацию цитируемых фрагментов, я даю их номера по изданию И. Байуотера (эта нумерация принята Дж. Бернетом для английского перевода фрагментов — см. J. Burnet. Early Greek Philosophy) и номера фрагментов по пятому изданию Дильса.

Из восьми отрывков, приведенных в этом абзаце, — (1) и (2) цитируются по фрагменту В 114 (= Bywater, Burnet), D5 121 (= Diels, 5th edition), Л 247 (= Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989, с. 247). Остальные отрывки взяты из фрагментов: (3): В 111, D5 29, Л 244 ( ср. Платон. «Государство», 586 а-b)... (4): В 111, D5 104, Л 246... (5): В 112, D5 39, Л 246 (ср. D5, vol. 1, р. 65)... (6): В 5, D5 17, Л 191... (7): В 110, D5 33, Л 247... (8): В 100, D5 44, Л 247.

2.5

Три отрывка, приведенных в этом абзаце, взяты из фрагментов: (1) и (2): В 41, D5 91, Л 211-212 (относительно (1) см. также прим. 2 к этой главе), (3): D5 74, Л 241.

2.6

Два приведенных здесь отрывка — это В 21, D5 31, Л 220 и В 22, D5 90, Л 222.

2.7

О понятии «мера» («закон» или «период»), введенном Гераклитом, см. В 20, 21, 23, 29; D5 30, 31, 94; Л 217, 220. (D5 31 связывает друг с другом понятия «меры» и «закона» («Symbollogos»). Пять отрывков, приведенных в этом абзаце, взяты из фрагментов: (1): D5, vol. 1, р. 141, строка 10 (см. Диог. Л., IX, 7)... (2): В 29, D5 94, Л 220 (см. прим. 2 к гл. 5)... (3): В 34, D5 100, Л 228... (4): В 20, Ds 30, Л 217... (5): В 26, D5 66, Л 239.

(1) Идея закона коррелирует с идеей изменчивости и потока, ибо только законы и регулярности, существующие внутри потока, способны объяснить видимую стабильность мира. Самыми типичными регулярностями, известными человеку, погруженному в изменчивый мир, являются природные периоды: смена дня и ночи, лунный месяц, смена времен года. Мне кажется, что гераклитовская теория закона логически находится между по сути дела современной теорией «каузальных законов» (которой придерживались Левкипп и особенно Демокрит) и концепцией темных фатальных сил Анаксимандра. Гераклитовы законы все еще являются «магическими», т.е. он еще не умел различать между абстрактными каузальными регулярностями и законами типа табу, поддерживаемыми человеческими санкциями (см. об этом прим. 2 к гл. 5). По-видимому, его теория судьбы связана с теорией «Великого года» или «Великого цикла», составляющего 18000 или 36000 обычных лет. (см., например, J. Adam. The Republic of Plato, vol. II, p. 303). Я определенно не думаю, что из этой теории следует, будто Гераклит на самом деле верил не во всеобщую текучесть, а лишь в многообразные циркуляции, постоянно восстанавливающие стабильность структуры. Однако я допускаю, что ему трудно было представить закон изменчивости или даже судьбы, не прибегая к понятию периодичности (см. также прим. 6 к гл. 3).

(2) В философии природы Гераклита огонь играет центральную роль. (Возможно, что влияние на него оказали персы.) Пламя является ярким символом потока или процесса, во многих отношениях кажущегося вещью. Поэтому это понятие способно дать объяснение опыту столкновения со стабильными вещами, примиряя этот опыт с идеей потока. Эту идею легко распространить на живые тела, которые подобны пламени, но горящему медленнее. Гераклит утверждает, что все вещи текучи, все подобны пламени, но их текучесть обладает разными «мерами» или законами движения. «Горшок» или «корыто», в котором горит пламя, гораздо менее текуч, чем огонь — и все же он текуч. Он меняется, у него есть своя судьба и свои законы, огонь охватит его и он сгорит, будет уничтожен, даже если потребуется определенное время для того, чтобы свершилась его судьба. Поэтому «всех и вся, нагрянув внезапно, будет Огонь судить и схватит» (В 26, D5 66, Л 239).

Таким образом, огонь является символом и принципом объяснения того, что вещи кажутся неизменными, хотя они на самом деле текучи. Он также является символом перехода материи с одной ступени (топлива) на другую. Поэтому он является связующим звеном между интуитивной философией природы Гераклита и учениями его предшественников о сгущении и разряжении. Вспыхивание и затухание пламени, происходящие в соответствии с мерой топлива, представляют собой пример закона, который, будучи соединенным с идеей периодичности, может объяснить регулярности таких природных периодов, как сутки или год. (Изложенные соображения заставляют меня усомниться в правоте Дж. Бернета, не доверяющего хрестоматийным свидетельствам о вере Гераклита в периодически возникающие большие пожары, связанные, по-видимому, с окончанием Великого года — ср. Аристотель. «Физика», 205а 3 с D5 66, Л 239).

2.8

Четырнадцать отрывков, цитируемых в этом абзаце, взяты из фрагмен тов: (1): В 10, ДО 123, Л 192... (2): В 11, D5 93, Л 193... (3): В 16, ДО 40, Л 195... (4): ДО 81, Л 196...(5): В 94, ДО 73, Л 190... (6): В 95, ДО 89, Л 198... (с цитатами (5) и (6) ср. платоновское «Государство», 476 с и далее, 520 с)... (7): В 6, ДО 19, Л 190... (8): В 3, ДО 34, Л 190... (9): В 19, ДО 41, Л 239... (10): В 92, ДО 2, Л 198... (11): В 91а, ДО 113, Л 198... (12): В 59, ДО 10, Л 199... (13): В 65, ДО 32, Л 239... (14): В 28, ДО 64, Л 237.

2.9

Помимо всего прочего, Гераклит был еще и правовым позитивистом, причем более последовательным, чем большинство современных историков морали (о правовом позитивизме см. главу 5): «Для бога все прекрасно и справедливо, люди же одно признали несправедливым, другое — справедливым» (D5 102, В 61, Л 241; см.также гераклитовский отрывок (8) в прим. 11). То, что Гераклит был первым правовым позитивистом, засвидетельствовано еще Платоном («Теэтет», 177 c-d). Об этическом и правовом позитивизме вообще см. главу 5 (текст к примечаниям 14-18) и главу 22.

2.10

Два отрывка, цитируемые в этом абзаце, взяты из фрагментов: (1): В 44, ДО 53, Л 202... (2): В 62, ДО 80, Л 201.

2.11

Девять отрывков, приведенные в этом абзаце, взяты из фрагментов: (1): В 39, ДО 126, Л 214... (2): В 104, ДО 111, Л 214... (3): В 78, ДО 88, Л 213- 214... (4): В 45, ДО 51, Л 199... (5): ДО 8, Л 200... (6): В 69, ДО 60, Л 204... (7): В 50, ДО 59, Л 204... (8): В 61, ДО 102, Л 241 (см. прим. 9)... (9): В 57, ДО 58, Л 215 (ср. Аристотель. «Физика», 185b 20).

Поток или изменение должны быть переходом от одной стадии, свойства или положения к другим. Поскольку поток предполагает наличие того, что изменяется, то вещь, претерпевающая изменения, должна сохранять свою идентичность, даже если она переходит на противоположную стадию или приобретает противоположное свойство или положение. Это связывает теорию потока с теорией единства противоположностей (см. Аристотель. «Метафизика», 1005b 25, 1024а 24, 1062а 32, 1063а 25) и с доктриной единства всех вещей: все вещи находятся лишь на различных стадиях или представляют собой лишь различные проявления изменяющегося единого (огня).

Представлялся ли Гераклитом «путь наверх» и «путь вниз» первоначально в виде обычной дороги, ведущей сначала в гору, а затем с горы (или, быть может, как дорога, ведущая наверх с точки зрения человека, находящегося внизу, и ведущая вниз с точки зрения человека, находящегося наверху) и была ли эта метафора лишь позднее приспособлена к иллюстрации процесса кругооборота, к пути, который проходит земля, превращаясь в воду (быть может, в жидкое топливо в кувшине?), затем в огонь и опять из огня в воду (дождь?) и снова в землю, или путь вверх и путь вниз с самого начала виделся Гераклиту аналогичным процессу кругооборота материи — сегодня эти вопросы, конечно же, никому не удастся решить. (Я полагаю, однако, что первое из этих предположений более правдоподобно. Об этом говорит большое количество сходных идей, выраженных в различных фрагментах Гераклита — см., в частности, текст настоящей главы.)

2.12

Четыре цитируемых в этом абзаце отрывка взяты из фрагментов: (1): В 102, D5 24, Л 244... (2): В 101, D5 25, Л 244 (ср. платоновские «Законы», 903 d-e — этот отрывок контрастирует с отрывком из «Государства» 617 d-е)... (3): В 111, D5 29, Л 244 (продолжение этого фрагмента уже цитировалось — см. отрывок (3) в прим. 4)... (4): В 113, D5 49, Л 245.

2.13

Весьма вероятно (см. Е. Meyer. Geschichte des Altertums, особенно Bd. 1), что чрезвычайно характерные для этого времени учения об избранном народе явились источником некоторых других, помимо иудейской, религий.

2.14

О. Конт, создавший во Франции вариант историцистской философии, во многом сходный с философией Гегеля, подобно последнему пытался остановить напор революционных сил (см. F. A. von Hayek. The Counter-Revolution of Science // Economica. New Series., vol. VIII, 1941, p. 119 и след., p. 281 и след.). Об интересе Ф. Лассаля к Гераклиту см. прим. 4 к гл. 1. Интересно отметить в этой связи параллелизм в развитии историцистских и эволюционных идей. В античной Греции первым эволюционистом был полугераклитовец Эмпедокл (о платоновской разновидности эволюционизма см. прим. 1 к гл. 11). Значительно позднее возрождение эволюционизма произошло в Англии и во Франции в период Французской революции.

Примечания к главе 3

3.1

Сравните это объяснение термина «олигархия» с тем, что сказано в конце прим. 44 и 57 к гл. 8.

3.2

См. прим. 48 к гл. 10.

3.3

См. окончание гл. 7, в частности прим. 25, а также гл. 10, в частности прим. 69.

3.4

См. Диог. Л., III, 1. О семейных связях Платона, в частности о его происхождении по линии отца от Кодра «и даже от бога Посейдона», см. G. Grote. Plato and other Companions of Socrates, 1875, vol. I, p. 114. (Имеются аналогичные свидетельства о семье Крития, т.е. родственников Платона со стороны матери. Об этом см. Е. Meyer. Geschichte des Altertums, vol. V, 1922, p. 66.) Вот что Платон говорит в «Пире», (208 d): «Ты думаешь, Алкестиде,… Ахиллу… или вашему Кодру захотелось бы умереть ради будущего царства своих детей, если бы они не надеялись оставить ту бессмертную память о своей добродетели, которую мы и сейчас сохраняем?». Платон восхваляет семейство Крития (т.е. своих родственников со стороны матери) в раннем диалоге «Хармид» (157 е и след.) и в позднем диалоге «Тимей» (20 е), в котором корни этого семейства прослеживаются вплоть до Дропида, афинского правителя, архонта и друга Солона.

3.5

Два автобиографических отрывка, цитируемых в этом абзаце, взяты из «Седьмого письма» (325). Многие известные исследователи подвергают сомнению платоновское авторство этих писем (возможно, без достаточных на то оснований. Я считаю, что Дж. Филд подошел к этой проблеме весьма основательно — см. прим. 57 к гл. 10. Вместе с тем, «Седьмое письмо» кажется мне несколько подозрительным — слишком часто оно повторяет то, что нам уже известно из «Апологии Сократа», и слишком многое в нем кажется преднамеренным). Поэтому я позаботился о том, чтобы моя интерпретация Платона основывалась на самых известных его диалогах. Впрочем, она полностью соответствует и идеям, изложенным в «Письмах Платона». Для удобства читателей я привожу список наиболее часто используемых мной платоновских диалогов в предполагаемом историческом порядке их написания (см. прим. 56 (8) к гл. 10): «Критон» — «Апология Сократа» — «Евтифрон»; «Протагор» — «Менон» — «Горгий»; «Кратил» — «Менек сен» — «Федон»; «Государство»; «Парменид» — «Теэтет»; «Софист» — «Политик» — «Филеб»; «Тимей» — «Критий»; «Законы».

3.6

(1) У Платона нигде прямо не говорится о том, что историческое развитие может обладать циклическим характером. Ссылки на эту теорию, однако, имеются по крайней мере в четырех местах: в «Федоне», в «Государстве», в «Политике» и в «Законах». Вероятнее всего, во всех этих случаях Платон имел в виду теорию Великого года Гераклита (см. прим. 6 к гл. 2). Возможно, однако, и то, что Платон имел в виду не самого Гераклита, а Эмпедокла, теорию которого (см. также: Аристотель. «Метафизика», 1000а 25 и след.). Платон считал более «мягкой» разновидностью учения Гераклита о единстве всех изменений. Об этом он говорит в знаменитом отрывке из «Софиста» (242 е и след.). Согласно этому отрывку, а также тому, что повторяет Аристотель («О возникновении и уничтожении», В, 6, 334а 6), существует исторический цикл, обнимающий период, когда правит любовь, и период, когда правит гераклитова борьба или распря. Аристотель говорит, что, по мнению Эмпедокла, «в настоящее время… в мире… господствует Вражда, а раньше… господствовала Любовь». Утверждение, что изменения, характеризующие современный космический период, носят характер борьбы, и поэтому они вредоносны, хорошо соответствует как теориям, так и переживаниям Платона.

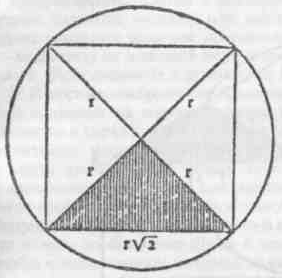

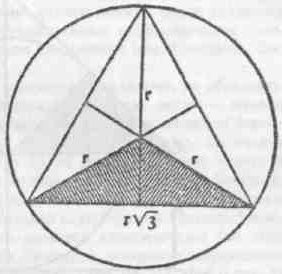

Продолжительность Великого года, по всей видимости, составляет период времени, по истечении которого все небесные тела располагаются друг относительно друга так же, как и в начале этого периода. (Поэтому Великий год равен наименьшему общему кратному периодов обращения «семи планет»).

(2) В отрывке из «Федона», о котором я говорил в пункте (1), сначала упоминается гераклитова теория изменчивости, касающаяся превращения друг в друга противоположных состояний, или противоположностей: «когда что-нибудь становится больше, значит ли это с необходимостью, что сперва оно было меньшим, а потом из меньшего становится большим?» (70 е-71 а). Затем в нем говорится о законе циклического развития: «не таким ли образом возникает все вообще — противоположное из противоположного — в любом случае, когда налицо две противоположности» (там же). А далее Платон утверждает: «Если бы возникающие противоположности не уравновешивали постоянно одна другую, словно описывая круг, если бы возникновение шло по прямой линии,… все, в конце концов… приобрело бы одни и те же свойства и возникновение прекратилось бы» (72 а-b). Мне кажется, что общая направленность «Федона» более оптимистична, выражает больше веры в человека и человеческий разум, чем позднейшие диалоги Платона, но в нем отсутствует непосредственное описание исторического развития человечества.

(3) Приведенное в тексте главы описание исторического развития дается Платоном в «Государстве», где в книгах VIII и IX можно обнаружить подробную теорию исторического упадка, о которой мы будем говорить в главе 4. Эту теорию Платон иллюстрирует рассказом о Падении человека и о Числе, который будет подробно проанализирован в главах 5 и 8. Дж. Адам в своем издании «Государства» Платона (J. Adam (ed.) The Republic of Plato, 1902, 1921, vol. 2, p. 210) справедливо называет этот рассказ «рамкой, в которую вправлена платоновская "философия истории"». В этом рассказе нет прямых высказываний о циклическом характере исторического развития, но в нем есть несколько довольно таинственных намеков, которые, согласно любопытной, хотя и не совсем понятной интерпретации Аристотеля (и Адама), вероятно, относятся к Великому году Гераклита, т.е. к теории циклического развития (см. прим. 6 к гл. 2 и Adam, op. cit., vol. II, p. 303. Замечание об Эмпедокле, сделанное на с. 303 и след. издания Адама, требует уточнения — см. (1) этого примечания).

(4) В «Политике» (268 е-274 е) имеется еще один миф. Согласно этому мифу, Бог управляет миром самостоятельно в течение половины цикла великого мирового периода. После этого мир, который до тех пор двигался вперед, начинает скатываться назад. Таким образом, Платон выделяет два полупериода или полуцикла, составляющих полный цикл: период без войн и распрей, характеризуемый поступательным движением, направляемым Богом, и период все возрастающей дезорганизации и все ужесточающихся войн, характеризуемый попятным движением покинутого Богом мира. Мы, несомненно, живем во втором периоде цикла. В конце концов, мир испортится настолько, что Бог будет вынужден снова взять в руки бразды правления и изменить направление движения мира, чтобы спасти его от полного уничтожения.

Этот миф очень напоминает упомянутый в пункте 1 миф Эмпедокла, а также, вероятно, Великий год Гераклита. Адам (op. cit., vol. II, р. 296) указывает также на сходство этого мифа с мифологией Гесиода. Один из моментов сходства составляет миф Гесиода о Золотом веке Кроноса, когда люди вырастали из земли. Этот миф очень напоминает платоновский миф о земнородных и о роли металлов в теле человека; этот миф играет важную роль в «Государстве» Платона (414 b и след., 546 е и след.). Об этом мифе мы будем подробно говорить в главе 8. Миф о земнородных упоминается также и в «Пире» (191 b). Возможно, он связан с традицией афинян называть себя «похожими на кузнечиков», т.е. автохтонами (см. прим. 32 (1) к гл. 4 и прим. 11 (2) к гл. 8).

Однако, когда в диалоге «Политик» (302 b и след.) Платон выделяет шесть форм государственного устройства по мере возрастания их несовершенства, о циклической теории исторического развития речь уже не ведется. Напротив, каждая из этих шести форм, представляющих собой все более неточные копии совершенного, или наилучшего государства («Политик», 293 d-e, 297 с, 303 b), является своеобразной ступенью в процессе вырождения, иначе говоря, и в диалоге «Политик», и в «Государстве» при решении конкретных исторических проблем Платон ограничивается рассмотрением только той части исторического цикла, для которой характерен упадок.

(5) Сходные замечания могут быть сделаны и в отношении «Законов». В книге III, 676 b-677 b, Платон, подробно описывая начало одного из циклов, дает набросок теории циклического развития истории. Там же (678 е и 679 с) мы узнаем, что это начало и было Золотым веком, а потому вся последующая история есть история упадка. Следует отметить, что отождествление Платоном планет с богами, а также учение о том, что боги оказывают воздействие на человеческие жизни (и что на развитие истории оказывают влияние космические силы), все это играло важную роль в астрологических концепциях неоплатоников. Все эти учения представлены в «Законах» (см. например, 821 b-d, 899 b, 899 d-905 d, 677 а и след.). Астрологию объединяет с историцизмом вера в предустановленную судьбу, которая может быть предсказана. Кроме того, астрология разделяет с некоторыми формами историцизма (в частности, с платонизмом и с марксизмом) веру в то, что вопреки возможности предсказывать будущее, мы способны оказывать на него влияние, особенно, если мы знаем, что должно случиться.

(6) Нет ничего, кроме упомянутых ранее редких намеков, что указывало бы на то, что Платон всерьез рассматривал возможность восходящей или прогрессивной части цикла. Вместе с тем, кроме подробного описания, данного в «Государстве», а также в фрагментах, указанных в пункте (5) настоящего примечания, в платоновских диалогах можно найти еще немало замечаний, свидетельствующих о том, что Платон весьма серьезно относился к попятному движению, т.е. к закату истории. В этой связи необходимо подробно рассмотреть диалоги «Тимей» и «Законы».

(7) В «Тимее» (42 b, 90 е, особенно 91 d и след.; см. также «Федр», 248 d и след.) Платон дает описание того, что может быть названо происхождением видов путем вырождения: мужчины выродились в женщин, а женщины — в еще более низких животных (см. текст к прим. 4 к гл. 4 и прим. 11 к гл. 11).

(8) В книге III «Законов» (см. также книгу IV, 713 а и след.) представлена достаточно подробно развитая теория исторического упадка, которая во многом аналогична теории, изложенной в «Государстве». См. также следующую главу, особенно прим. 3, 6, 7, 27, 31 и 44 к гл. 4.

3.7

Такое же мнение о политических целях Платона было высказано Дж. Филдом (G. С. Field. Plato and His Contemporaries, 1930, p. 91): «Основной целью платоновской философии можно считать стремление восстановить в цивилизации, находящейся на грани распада, стандарты мышления и поведения» (см. также прим. 3 к гл. 6 и соответствующий текст).

3.8

Полагая, вопреки Джону Бернету и А. Э. Тейлору, что теория форм или идей целиком принадлежит Платону, хотя он и вкладывает ее в уста Сократа, я солидарен со многими старыми и современными авторитетами в этой области (например, Дж. Филдом, Ф. М. Корнфордом, А. К. Роджерсом). Несмотря на то, что платоновские диалоги являются единственным первоклассным источником сведений об учении Сократа, все же, я считаю, следует провести различие между «сократовскими», т.е. исторически точными, и «платоновскими» чертами персонажа платоновских диалогов по имени «Сократ». Так называемая «проблема Сократа» обсуждается в главах 6, 7 и 10; см. в особенности прим. 56 к гл. 10.

3.9

Впервые термин «социальная инженерия» был использован, по-видимому, Р. Паундом в его «Введении в философию права» (R. Pound. Introduction to the Philosophy of Law, 1922, p. 99). Б. Маги сообщил мне, что С. и Б. Веббы скорее всего ввели его в употребление еще до 1922 года.

Р. Паунд употреблял его в смысле постепенных, частных («peacemeal») социальных преобразований. В другом смысле использовал его М. Истмен (M. Eastman. Marxism: is it Science? 1940). Книгу Истмена я прочитал уже после того, как была написана моя собственная книга, поэтому, своим термином «социальная инженерия» я не собирался намекать на терминологию, используемую Истменом. Насколько я могу судить, он является сторонником критикуемого мной в главе 9 подхода, который я назвал «утопической социальной инженерией» (см. прим. 1 к этой главе; см. также прим. 18 (3) к гл. 5). В качестве первого социального инженера можно назвать градостроителя Гипподама Милетского (см. Аристотель. «Политика», 1276b 22, а также R. Eisler. Jesus Basileus, vol. II, p. 754).

Термин «социальная технология» был предложен мне К. Симкином. Я хотел бы внести ясность в то, что, обсуждая проблемы метода, главной задачей я вижу приобретение практического институционального опыта (см. гл. 9, в особенности текст к прим. 8 к этой главе). Более подробный анализ методологических проблем, связанных с социальной инженерией и социальной технологией, дан в моей книге «Нищета историцизма» (К. Popper. The Poverty of Historicism, London, Routledge and Kegan Paul, 2nd ed., 1960, part III).

3.10

Приведенный отрывок взят из моей «The Poverty of Historicism», p. 65. Вопрос о «непредумышленных результатах человеческих действий» более подробно обсуждается в главе 14, см. в особенности прим. 11 и соответствующий текст.

3.11

Я — сторонник дуализма фактов и решений (или «сущего» и «должного»). Другими словами, я считаю невозможным сведение решений или требований к фактам, хотя, конечно, сами решения или требования можно рассматривать в качестве фактов. Некоторые соображения по этому поводу можно найти в главах 5 (текст к прим. 4-5), 22 и 24.

3.12

Аргументы в пользу такого истолкования платоновской теории наилучшего государства будут представлены в следующих трех главах. Пока достаточно сослаться на диалоги «Политик», 293 d-e, 297 с; «Законы», 713 b-с, 739 d-e; «Тимей», 22 d и след., в особенности 25 е и 26 d.

3.13

См. известное свидетельство Аристотеля, которое частично будет приведено далее в этой главе (см. прим. 25 к этой главе и соответствующий текст).

3.14

Об этом писал Дж. Гроут в своей книге о Платоне (G. Grote. Plato, vol. Ill, note и, р. 267).

3.15

Цитируемые отрывки взяты из «Тимея», 50 c-d, 51 е-52 b. Используемая Платоном аналогия формы или идеи с отцом, а Пространства — с матерью всех чувственных вещей имеет важные и далеко идущие следствия. См. также прим. 17 и 19 к этой главе, а также прим. 59 к гл. 10.

(1) Эта аналогия напоминает миф Гесиода о хаосе — зияющей дыре (пространству, восприемнику), соответствующей матери, и о боге Эроте, соответствующем отцу или идее. Хаос — это источник всего, а потому возникает проблема каузального (хаос = causa, причина) объяснения, которая долгое время ставилась в форме вопроса о происхождении (αρχε), рождении или возникновении.

(2) Пространство или мать соответствует «неопределенному» или «безграничному» Анаксимандра и пифагорейцев. Идея, поскольку она мужского пола, должна соответствовать определенному (или ограниченному) пифагорейцев. Ведь определенное как противоположность неопределенному, мужское как противоположность женскому, светлое как противоположность темному, благое как противоположность злому присутствуют на противоположных полюсах пифагорейской таблицы противоположностей (см. Аристотель. «Метафизика», 986а 22 и след.). Поэтому идеи скорее всего следует связывать со светом и благом (см. окончание прим. 32 к гл. 8).

(3) Идеи, будучи границей или пределом в противоположность неопределенному пространству (которое одновременно является неоформленной материей, т.е. бескачественным веществом Анаксимандра), впечатываются (см. прим. 17 (2) к этой главе) в него, как формовочный пресс, тем самым порождая чувственные вещи. Дж. Д. Маббот привлек мое внимание к тому факту, что, согласно Платону, формы или идеи не сами впечатываются в пространство, а их впечатывает в него Демиург. Черты теории, согласно которой формы являются «причинами бытия и возникновения (или становления)», можно найти, как отмечает Аристотель («Метафизика», 1080а 2), уже в «Федоне», 100 d.

(4) Вследствие акта порождения Пространство, т.е. восприемник, начинает действовать, так что все вещи приводятся в движение, они погружаются в поток Гераклита или Эмпедокла, который охватывает даже каркас всех вещей, т.е. само безграничное пространство. (О поздней гераклитовской идее восприемника см. «Кратил», 412 d.)

(5) Это описание напоминает также «путь обманчивого мнения» Парменида, утверждающего, что чувственный и текучий мир был создан благодаря смешению двух противоположностей — света (теплоты или огня) и тьмы (холода или земли). Понятно, что платоновские формы или идеи должны соответствовать первой группе противоположностей, а пространство и все безграничное — второй, особенно если мы вспомним, что платоновское чистое пространство очень близко неопределенной материи.

(6) После важнейшего открытия древнегреческой математикой того, что квадратный корень из двух выражается иррациональным числом, противоположность между определенным и неопределенным стала ассоциироваться с противоположностью рационального и иррационального. Однако поскольку Парменид отождествлял рациональное с бытием, то пространство или иррациональное должно было отождествляться с небытием. Другими словами, пифагорейскую таблицу противоположностей следовало расширить так, чтобы она охватывала рациональное как противоположность иррациональному и бытие как противоположность небытию. (Это соответствует тому, что Аристотель говорит в «Метафизике», 1004b 27, о том, что «все противоположности сводимы к бытию и небытию»; см. также 1072а 31, где один из полюсов таблицы, содержащий бытие, описывается как объект рационального познания, и 1093b 13, где к этому полюсу добавляются свойства некоторых чисел, противопоставляющихся, по-видимому, их корням. Эти соображения могут также объяснить смысл известного замечания Аристотеля, высказанного в «Метафизике», 986b 27. Поэтому, возможно, Ф. М. Корнфорд не прав, когда в своей замечательной статье «Два пути Парменида» (F. M. Cornford. Parmenides' Two Ways // Class. Quart., XVII, 1933, p. 108) утверждает, что Парменид (фрагм. 8, 53-54) был «искажен Аристотелем и Теофрастом», потому что если мы расширим таблицу противоположностей предложенным нами способом, то совершенно убедительная интерпретация, данная Корнфордом фрагменту 8, не будет противоречить замечанию Аристотеля).

(7) Корнфорд показал (op. cit., p. 100), что Парменид в действительности выделял три «пути»: путь Истины, путь Небытия и путь Видимости (или, как еще можно его назвать, путь Обманчивого мнения). Он показал также, что эти три пути соответствуют трем областям, о которых говорится в «Государстве»: (1) совершенному, действительному и рациональному миру идей, (2) совершенному небытию и (3) миру мнений, основанному на созерцании текучих вещей. Кроме того, он заметил (op. cit., p. 102), что в «Софисте» Платон модифицировал эту позицию. К этому можно было бы добавить некоторые замечания в связи с отрывками из «Тимея», к которым относится данное примечание.

(8) Основное различие между формами или идеями, как они излагаются в «Государстве» и как они описаны в «Тимее», состоит в том, что в «Государстве» формы (а также Бог — см. «Государство», 380 d) являются, если можно так выразиться, окаменелыми, а в «Тимее» они богоподобны. В «Государстве» они больше, чем в «Тимее», напоминают Единое Парменида (см. примечание, сделанное Адамом к «Государству» к 380 d 28-31). В «Законах» эта тенденция привела Платона к тому, что идеи большей частью были заменены душами. Главное различие состоит здесь в том, что идеи все в большей степени становятся начальными пунктами движения и причинами возникновения или, как сказано в «Тимее», отцами движущихся вещей. Обратите внимание, какой большой контраст имеется между «Федоном», 79 е: «даже самый отъявленный тугодум… признает, что душа решительно и безусловно ближе к неизменному, чем к изменяющемуся», и «Законами», 895 е-896 а: «Каково же определение того, чему имя "душа"? Разве существует другое какое-либо определение, кроме только что данного: "Душа — это движение, способное двигать само себя"?» (см. также «Федр», 245 с и след.). Промежуточная позиция между этими двумя точками зрения представлена, по-видимому, в «Софисте» (в котором обсуждается форма или идея самого движения) и в «Тимее», 35 а, где говорится о «божественных и неизменных» формах и изменчивых и распадающихся вещах. Вот почему в «Законах» (см. 894 d-e) движение души называется «первым по силе и происхождению», а сама душа описывается как «старше и божественнее тех вещей, движение которых, раз возникнув, создало вечную сущность» (966 е). (Полагая, что все живые существа имеют души, Платон, по-видимому, допускал существование в вещах по крайней мере частичного формального принципа. Эта точха зрения очень близка аристотелизму, в особенности, если учесть широкую распространенность архаичного мнения, согласно которому все вещи являются живыми.) См. также прим. 7 к гл. 4.

(9) Диалог «Софист» играет ключевую роль в развитии платоновской мысли, движущей силой которой было стремление объяснить текучий мир при помощи теории идей, т.е. по крайней мере осознать глубину непреодолимой пропасти между миром мнения и миром разума. Корнфорд отметил (op. cit., p. 102), что в «Софисте» не только обсуждается вопрос о множественности идей, но и сами идеи, в противоположность более ранней позиции Платона («Софист», 248 а и след.), представлены как: (а) действующие причины, способные взаимодействовать, например, с душой; (b) неизменные сущности, вопреки тому, что существует идея движения, которой причастны все движущиеся вещи и которая сама не находится в покое; (с) способные смешиваться друг с другом. В «Софисте» вводится также «Небытие», которое в «Тимее» отождествляется с пространством (см. F. M. Cornford. Plato's Theory of Knowledge, 1935, примечание к «Софисту», 247) и которое может смешиваться с идеями (см. также Филолай, фрагм. 2, 3, 5 по Дильсу5), создавая текучий мир, занимающий промежуточное положение между миром идей и небытием пространства или материи.

(10) В заключение я хотел бы защитить мое высказанное в тексте убеждение в том, что идеи находятся не только вне пространства, но и вне времени, хотя в самом начале времени они контактировали с миром. Мне кажется, что, приняв такую позицию, легче понять, как они могут воздействовать на вещи, не пребывая в движении, — ведь всякое движение или изменчивость возможны только в пространстве и времени. Я думаю, что Платон полагал, будто время имеет начало. Мне кажется, что это вытекает из непосредственной интерпретации его высказывания в «Законах», 721 с: «род человеческий тесно слит с совокупным временем», особенно если мы вспомним многочисленные свидетельства в пользу того, что Платон считал человека одним из первых, кто был сотворен. (В этом вопросе я несколько расхожусь во мнениях с Ф. Корнфордом — см. F. M. Cornford. Plato's Cosmology, 1937, p. 145, p. 26 и след.)

(11) Итак, неизменные идеи лучше и первичнее своих изменчивых и ухудшающихся копий (см. также прим. 3 к гл. 4).

3.16

См. прим. 4 к этой главе.

3.17

(1) Роль богов в «Тимее» сходна с той, которая описывается в тексте. Подобно тому, как идеи, так сказать, отпечатывают вещи, так боги оформляют тела людей. Только человеческая душа создается самим Демиургом, который является творцом мира и богов. (Другое указание на сходство богов и патриархов имеется в «Законах», 713 c-d.) Люди, слабые и вырожденные потомки богов, подвержены поэтому дальнейшему вырождению. См. прим. 6 (7) к этой главе и прим. 37-41 к гл. 5.

(2) В «Законах» имеется интересный отрывок (681 b; см. также прим. 32 (1, а) к гл. 4), содержащий еще один намек на параллелизм отношений идея — вещи и отцы — дети. В этом отрывке происхождение законов объясняется влиянием традиции или, точнее, передачей от родителей к детям жестко установленного порядка. После этого Платон говорит: «От более порядочных воспитателей они перенимали большую упорядоченность, от мужественных — большую мужественность и точно таким же образом запечатлевали в своих детях и внуках усвоенные ими взгляды».

3.18

См. прим. 49, в особенности пункт (3), к гл. 8.

3.19

См. «Тимей», 31а. Термин, который в тексте переведен как «образец для космоса», идентичен термину, который Аристотель часто употреблял в смысле «универсальное» или «общее» понятие, обозначавшее у него «вещь, которая является общей», «превосходящей» или «объемлющей». Мне кажется, что сначала этот термин означал «охватывание» шаблоном измеряемой с его помощью вещи.

3.20

См. «Государство», 597 с. См. также 596 а (и второе примечание, сделанное Адамом к 596 а 5): «для каждого множества вещей, обозначаемых одним именем, мы обычно устанавливаем только один определенный вид».

3.21

Об этом имеется множество платоновских отрывков. Я упомяну только «Федона», 79 а; «Государство», 544 а; «Теэтета», 152 d-e, 179 d-e; «Тимея», 28 b-c, 29 c-d, 51 d. Аристотель говорит об этом в «Метафизике», 987а 32, 999а 25-999b 10, 1010а 6-15, 1078b 15. См. также прим. 23 и 25 к этой главе.

3.22

Как замечает Дж. Бернет (J. Burnet. Early Greek Philosophy2, p. 208), Парменид утверждал, что «то, что есть… является конечным, сферическим, неподвижным и телесным», т.е. мир представляет собой не имеющий частей шар, и что «помимо него ничего нет». Я цитирую Бернета потому, что (a) его описание блестяще и (b) оно полностью подрывает его интерпретацию того, что Парменид называл «мнением смертных» (или «путем обманчивого мнения»). Бернет отбрасывает интерпретации, данные Аристотелем, Теофрастом, Симпликием, Гомперцем и Майером, как «явные анахронизмы». Интерпретация, отвергнутая Бернетом, практически совпадает с той, что была изложена мною в тексте, а именно, что Парменид верил в существование реального мира, находящегося за миром видимости. Этот дуализм, позволивший Пармениду придать своему описанию мира видимости хотя бы некоторые правдоподобные черты, Бернет отвергает как безнадежный анахронизм. Я, однако, полагаю, что, если Парменид верил только в неподвижный мир и совершенно не верил в мир изменений, то он был просто сумасшедшим (на что намекает Эмпедокл). Однако на самом деле подобного рода дуализм можно найти уже у Ксенофана, (см. Ксенофан, фрагм. 23-26, которые следует сопоставить с фрагм. 34, см. особенно: «Но все это их вздорное мнение»), так что едва ли здесь можно говорить об анахронизме. Как было сказано в прим. 15 (6-7), в интерпретации Парменида я следую Корнфорду (см. также прим. 41 к гл. 10).

3.23

См. Аристотель. «Метафизика», 1078b 23, 1078b 19.

3.24

Это важное наблюдение было сделано Дж. Филдом (G. С. Field. Plato and his Contemporaries, p. 211).

3.25

Цитируемые отрывки приводятся из: Аристотель. «Метафизика», 1078b 15 и 987b 7.

3.26

В аристотелевском анализе («Метафизика», 987а 30-b 18) аргументов в пользу теории идей (см. также прим. 56(6) к гл. 10) можно выделить следующие пункты: (а) анализ гераклитова потока; (b) утверждение о невозможности истинного знания о текучих вещах; (с) анализ влияния на Платона сократовских этических сущностей; (d) рассмотрение идей как объектов истинного знания; (e) анализ пифагорейских влияний; (f) рассмотрение «математических понятий» («mathematicals») в качестве промежуточных объектов. (Пункты (e) и (f) в тексте упомянуты не были, однако там говорилось еще об одном пункте (g) — о влиянии Парменида.)

Небесполезно проследить, как эти пункты воплощались в работах самого Платона по мере того, как он разрабатывал свою теорию. Особое внимание я обращаю на «Федона», «Государство», «Теэтета», «Софиста» и «Тимея».

(1) В «Федоне» можно обнаружить все перечисленные выше пункты до (e) включительно. В отрывке 65 а-66 а особенно заметны пункты (d) и (с), а также имеется намек на (b). В отрывке 70 е пункт (d), теория Гераклита, соединяется с элементами пифагореизма (e). Отрывок 74 а и след. напоминает нам о пункте (a). В отрывке 99-100 пункт (с) выводит нас на пункт (d) и т. д. О пунктах (a)-(d) см. также «Кратил», 439 с и след.

В «Государстве» свидетельству Аристотеля в наибольшей степени соответствует книга VI. В начале этой книги (485а-b, ср. с 527а-b) упоминается Гераклитов поток, который противопоставляется неизменному миру форм.

Платон здесь говорит о «вечно сущем и не изменяемом возникновением и уничтожением бытии» (см. прим. 2 (2) и 3 к гл. 4 и прим. 33 к гл. 8, а также текст). Пункты (b), (d) и в особенности (f) играют особую роль в знаменитом учении Платона о Линии родства («Государство», 509 с-511 е; см. примечания, сделанные Адамом, а также его Приложение I к книге VII). Этическое влияние Сократа, т.е. (с), заметно на протяжении всего «Государства». Оно играет важную роль при изложении Платоном учения о Линии родства и особенно в отрывке 508 b и след., где рассматривается значение блага; см., в частности, 508 b-с: «Вот и считай, что я утверждаю это и о том, что порождается благом, — ведь благо произвело его подобным самому себе: чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам». Пункт (е) охватывается пунктом (f), но наиболее полно он представлен в книге VII, в знаменитом «Curriculum» (см. в особенности 523 а-527 с), основанном большей частью на учении о Линии родства, изложенном в книге VI.

(2) В «Теэтете» наиболее полно представлены пункты (a) и (b). Пункт (с) представлен в отрывках 174 о и 175 с. В «Софисте» упоминаются почти все пункты, включая (g); нет только пунктов (е) и (f) — см., в частности, 247 а (пункт (с)), 249 с (пункт (b)), 253 d-e (пункт (d)). В «Филебе» можно найти указания на все пункты за исключением, возможно, пункта (f). Пункты (a)-(d) особенно ярко представлены в отрывке 59 а-с.

(3) В «Тимее» представлены все перечисленные Аристотелем пункты, за возможным исключением пункта (с), который упомянут лишь косвенно во вступительном изложении содержания «Государства» и в отрывке 29 d. Пункт (е) упоминается на протяжении всего диалога, поскольку «Тимей» означает «западный» философ, находящийся под сильным влиянием пифагореизма. Остальные пункты упоминаются дважды, причем почти в том же порядке, в котором они были перечислены Аристотелем: первый раз они излагаются кратко в отрывке 28 а-29 d, а затем Платон рассматривает их более подробно в отрывке 48 е-55 с. Непосредственно после изложения пункта (а), т.е. учения Гераклита о текучем мире (см. 49 а и след.; ср. с F. М. Cornford. Plato's Cosmology, p. 178), Платон выставляет (51 с-е) аргумент в духе пункта (b) о том что, если действительно следует различать разум и истинное знание, с одной стороны, и простое мнение — с другой, то мы должны признать существование неизменных форм. Эти формы вводятся Платоном в соответствии с пунктом (d) (51 е и след.). Затем снова вспоминается Гераклитов поток, но при этом он уже объясняется как следствие акта порождения. Затем, в отрывке 53 с, упоминается пункт (f). (Я полагаю, что «линии, плоскости и тела», о которых вспоминает Аристотель в «Метафизике», 992b 13, относятся к отрывку 53 с и след.)

(4) Мне кажется, что параллелизму между порядком изложения Платоном своих идей в «Тимее» и свидетельством Аристотеля до сих пор уделяли недостаточно внимания. Во всяком случае, Дж. Филд в своем превосходном и убедительном анализе этого свидетельства Аристотеля не принял его во внимание (см. G. С. Field. Plato and His Contemporaries, p. 202.) Упоминание об этом параллелизме, однако, могло бы усилить его аргументацию против Бернета и Тейлора, утверждавших, что теория идей принадлежала Сократу. (Впрочем, эта аргументация едва ли нуждается в усилении, так как она является практически исчерпывающей.) В «Тимее» теория идей излагается не устами Сократа, что, в соответствии с принципами Бернета и Тейлора, должно указывать на то, что она не принадлежала Сократу. (Этого вывода они избегают, утверждая, что Тимей был пифагорейцем, и что он излагает не платоновскую, а свою собственную теорию. Однако Аристотель знал Платона лично на протяжении двадцати лет, а потому мог выносить суждения по этим вопросам. Кроме того, он писал свою «Метафизику» в то время, когда члены Академии могли указать ему на ошибки в его изложении платонизма.)

(5) Дж. Бернет (J. Burnet. Greek Philosophy, vol. I, p. 155) пишет, что «теория форм в том виде, в каком она была изложена в "Федоне" и "Государстве", совершенно отсутствует в диалогах, которые мы справедливо можем считать специфически платоновскими, а именно — в тех, где Сократ не является главным действующим лицом. Теория форм в этом виде вообще не упоминается ни в одном диалоге, написанном позже "Парменида"… за исключением "Тимея" (51 с), где главным персонажем является пифагореец». Однако, если в «Тимее» теория форм упоминается в том же смысле, что и в «Государстве», то это определенно можно сказать и о «Софисте», 257 d-e; «Политике», 269 c-d, 286 а, 297 b-с и c-d, 301 а и е, 302 е, 303 b; «Филебе», 15 а и след., 59 a-d; «Законах», 713 b, 739 d-e, 962 с и след., 963 с и след., а также очень важные отрывки 965 с (ср. с «Филебом», 16 d), 965 d и 966 а. См. также следующее примечание. (Бернет считает «Письма Платона», в частности, «Седьмое письмо», подлинными, но в этом письме теория идей упоминается только в отрывке 342 а и след. См. также прим. 56 (5, d) к гл. 10.)

3.27

Приведенные в этом абзаце цитаты взяты из «Законов», 895 d-e. Я не согласен с Э. Инглендом (см. его издание «Laws», vol. II, p. 472), который считает, что «слово "сущность" ничем не сможет нам помочь». В самом деле, если бы под «сущностью» мы понимали какую-то важную заметную часть чувственной вещи, то это слово ввело бы нас в заблуждение. Однако слово «существенный» часто используется в смысле, который очень близок тому, что мы хотим здесь выразить: оно обозначает нечто противоположное случайной, неважной и изменчивой эмпирической стороне вещи, пребывающее либо в самой вещи, либо в метафизическом мире идей.

Термин «эссенциализм» как противоположный «номинализму», я использую, чтобы избежать употребления двусмысленного термина «реализм» (когда он противопоставляется не «идеализму», а «номинализму»; см. также прим. 26 к гл. 11 и текст к нему, а также прим. 38 к гл. 11.)

О том, как Платон использует эссенциалистскую методологию, разрабатывая теорию души, см. отрывок из «Законов», 895 е и след., который уже цитировался в прим. 15 (8) к этой главе, а также главу 5, в частности, прим. 23 к ней. См. также: «Менон», 86 d-e, и «Пир», 199 c-d.

3.28

О теории причинного объяснения см. мою «Logic of Scientific Discovery», sect. 12, p. 59. См. также прим. 6 к гл. 25.

3.29

Говоря о теории языка, я имею в виду семантику, разработанную Р. Карнапом и А. Тарским. См. R. Carnap. Introduction to Semantics, 1942. См. также прим. 23 к гл. 8.

3.30

К. Полани (в 1925 г.) убедил меня в том, что существует теория, согласно которой физические дисциплины основаны на методологическом номинализме, а общественные науки более склонны к использованию эссенциалистских («реалистских») методов. Он заметил также, что методологическая реформа общественных наук возможна только после отказа от этой теории. В разной степени этой теории придерживается большинство социологов — в частности, Дж. С. Милль (см. J. S. Mill. Logic, vol. VI, ch. VI, p. 2, см. его типичные историцистские утверждения, например в vol. VI, ch. X, p. 2, последний абзац: «Фундаментальная проблема… науки об обществе состоит в том, чтобы открыть законы, в соответствии с которыми на смену одному состоянию общества приходит другое…»), К. Маркс (см. далее), М. Вебер (см., например, его определения в начале «Methodische Grundlagen der Soziologie», а также в «Wirtschaft und Gesellschaft», I, и в «Gesammelte Aufsaetze zur Wissenschaftslehre»), Г. Зиммель, А. Вирканд, Р. М. Мак-Ивер и многие другие. Философское выражение этим тенденциям дано в «Феноменологии» Э. Гуссерля, систематически возрождающей методологический эссенциализм Платона и Аристотеля. (См. также главу 11, в частности, прим. 44).

Противоположный — номиналистский — подход в социологии, по моему мнению, возможен как технологическая теория социальных институтов.

В этом контексте я могу упомянуть о том, как я обнаружил корни историцизма в учениях таких древних мыслителей, как Платон и Гераклит. Анализируя историцизм, я выяснил, что для него характерно то, что я теперь называю методологическим эссенциализмом. Иначе говоря, я увидел, что типичные аргументы в пользу эссенциализма связаны с историцизмом (см. мою «The Poverty of Historicism»). Это заставило меня обратиться к истории эссенциализма. И я был поражен сходством между свидетельством о Платоне Аристотеля и теми выводами, которые я перед этим сделал самостоятельно, не имея в виду платонизма. В результате для меня прояснилась роль Гераклита и Платона в развитии историцистских идей.

3.31

В книге Р. Кроссмана (R. H. S. Crossman. Plato Today, 1937) я впервые (если не считать книги Дж. Гроута — G. Grote. Plato) обнаружил интерпретацию политических взглядов Платона, которая во многом походит на мою (см. также прим. 2-3 к гл. 6 и соответствующий текст). Позднее я обнаружил, что еще многие авторы высказывали сходные взгляды. Ч. Баура (С. М. Bowra. Ancient Greek Literature, 1933), по-видимому, был в этом пионером: его краткая, но основательная критика Платона (pp. 186-190) была одновременно и справедливой, и исчерпывающей. Среди других упомяну: W. Fife. The Platonic Legend, 1934; В. Farrington. Science and Politics in the Ancient World, 1939; A. D. Winspear. The Genesis of Plato's Thought, 1940; H. Kelsen. Platonic Justice, 1933 (эту работу можно также найти в книге What is Justice?, 1957) и его же Platonic Love // The American Imago, vol. 3, 1942.

Примечания к главе 4

4.1

См. «Государство», 608 е, а также прим. 2(2) к этой главе.

4.2

В «Законах» душа — «самая древняя и божественная из всех движущихся вещей» (966 е) — называется «первоначалом всех видов движений» (895 b).

(1) Аристотель противопоставляет этой платоновской теории свое собственное учение, согласно которому «благо» является не начальным пунктом изменений, а, напротив, их целью, поскольку слово «благо» означает то, к чему следует стремиться, т.е. целевую причину изменений. Поэтому он говорит, что платоники (т.е. те, «кто верит в формы») согласны с Эмпедоклом (думают «так же», как Эмпедокл), говоря о «благих» вещах «не в том смысле, что ради них существует или возникает что-то из существующего, а в том, что от них исходят движения». Далее он отмечает, что для платоников «благо» является не тем, ради чего «что-то существует или возникает», т.е. целью, а лишь «привходящей причиной» (см. Аристотель.«Метафизика», 988а 35, 988b 8 и след. и 1075а 34/35). Целлер обратил внимание на то, что эти замечания Аристотеля очень похожи на взгляды Спевсиппа. См. прим. 11 к гл. 11.

(2) Говоря о «движении к разложению», о котором упоминается в этом абзаце, и о его значении в философии Платона, следует помнить о фундаментальной противоположности между миром неизменных вещей или идей и миром чувственно данных вещей, подверженных изменению. Платон часто выражает это противопоставление как оппозицию между миром неизменяющихся вещей и миром портящихся вещей, между вещами нерожденными и вещами порожденными и обреченными на вырождение — см., например, отрывок из «Государства», 485 а-b, который цитировался в прим. 26(1) к гл. 3 и в тексте к прим. 33 к гл. 8; см. также «Государство», 508 d-e, 527 a-b и отрывок 546 а, приведенный в тексте к прим. 37 к гл. 5: «Всему, что возникло, бывает конец». То, что теория возникновения и уничтожения мира текучих вещей занимала важное место в учении платоновской школы, подтверждает тот факт, что Аристотель посвятил этой проблеме отдельный трактат. Другим интересным свидетельством в пользу этого является то, как Аристотель говорит об этой проблеме в завершающих строках «Никомаховой этики» (1181b 15): «...Мы постараемся... охватить умозрением, какие причины сохраняют и уничтожают государства». Этот отрывок важен не только потому, что в нем Аристотель сформулировал главную задачу своей «Политики», но еще и потому, что он поразительно напоминает один важный отрывок из «Законов», а именно — 676 а и 676 b-с, который будет приведен в тексте к прим. 6 и 25 к этой главе (см. также прим. 1, 3 и 24-25 к этой главе, прим. 32 к гл. 8 и отрывок из «Законов», цитируемый в прим. 59 к гл. 8).

4.3

Этот отрывок взят из «Политика», 269 d (см. также прим. 23 к этой главе.) Об иерархии движений см. «Законы», 893 с-895 b. О теории, согласно которой совершенные вещи (обладающие «божественной» природой — см. следующую главу), изменяясь, могут стать только менее совершенными, — см. отрывок из «Государства», 380 е-381 с, который во многом совпадает с отрывком из «Законов», 797 d (обратите внимание на примеры, которые приводятся в «Государстве», 380 е). Цитаты Аристотеля взяты из «Метафизики», 988b 3 и из «О возникновении и уничтожении» 335b 14. Последние четыре цитаты, приведенные в этом абзаце, являются отрывками из платоновских «Законов», 904 с и след. и 797 d; см. также прим. 24 к этой главе и соответствующий текст. (Замечание о злых бедствиях можно истолковать как еще один намек на теорию циклического развития, о которой мы говорили в прим. 6 к гл. 2 и согласно которой в момент, когда мир достигнет крайней точки зла, направление его развития должно смениться на обратное, и вещи начнут улучшаться.)

Поскольку мое истолкование платоновской теории изменений и соответствующих отрывков из «Законов» подвергалось критике, я хотел бы сделать несколько добавлений, в особенности касающихся двух отрывков из «Законов», а именно — 904 с и след. и 797 d.

(1) Отрывок из «Законов» (904 с): «the less significant is the beginning decline in their level of rank» можно передать более буквально «the less significant is the beginning movement down in the level of rank». Из контекста мне кажется ясным, что здесь скорее имеется в виду «down the level of rank», а не «as to level of rank», хотя этот перевод также допустим. (Моя убежденность в этом проистекает не только из контекста повествования, начинающегося с 904 а, но также из последовательности древнегреческих слов «κατα… κατα… κατω», которая должна придать смысловую окраску по крайней мере второму случаю употребления слова «κατα». — Что касается слова, которое я перевожу словом «level», то оно может обозначать не только «plane», но и «surface», а слово, которое я перевожу словом «rank», может обозначать также и «space», хотя перевод Бэри «the smaller the change of character, the less is the movement over surface in space» не придает большей осмысленности этому фрагменту в данном контексте.)

(2) Продолжение этого отрывка («Законы», 798) в высшей степени характерно. «Любая душа благоговейно боится поколебать что-либо из установленных раньше законов», — отмечает Платон и выдвигает требование: «Так вот законодателю и надо придумать какое-то средство, чтобы в его государстве каким-то способом было осуществлено именно это». (К тому, что следовало бы строго охранять, Платон причисляет и то, что в глазах других законодателей является «простым пустяком», — например, игры, в которые играют дети.)

(3) Вообще говоря, веские свидетельства в пользу моего истолкования платоновской теории изменений можно найти во всех диалогах Платона, где имеются упоминания об истории и эволюции мира, в частности, в «Государстве» (закат и упадок почти совершенного государства, существовавшего в Золотом веке, рассказ о котором представлен в книгах VIII и IX), в «Политике» (теория Золотого века и его упадка), в «Законах» (история первобытного патриархата и дорийского завоевания, а также история заката и падения персидской империи), в «Тимее» (история дважды повторяющейся эволюции, совершающейся путем вырождения, а также история афинского Золотого века, продолжение которой можно найти в «Критии»). Кроме того, имеется еще немало менее важных отрывков, ссылки на которые можно найти в примечаниях к этой и предыдущей главам.

К этому можно добавить частые упоминания Платоном Гесиода, а также тот несомненный факт, что, обладая синтетическим интеллектом, Платон не менее Эмпедокла, считавшего, что период розни уже настал (ср. Аристотель. О возникновении и уничтожении, 334 а, b), стремился построить космическое обрамление для человеческой истории («Политик», «Тимей»).

(4) Кроме того, я могу привести некоторые соображения психологического характера. Боязнь всего нового (которая сквозит во многих отрывках из «Законов», например, 758 c-d), с одной стороны, и идеализация прошлого (подобная той, которую мы находим в поэме Гесиода или в рассказах о потерянном рае), с другой, — это очень распространенные и бросающиеся в глаза явления. Последнее из них или даже оба можно связать с присущей человеку идеализацией детства, семьи и очага, выражающей ностальгическое желание вернуться на эти ранние стадии жизни, возвратиться к истокам. У Платона можно найти немало отрывков, в которых проявляется его убежденность в том, что первоначальное положение дел было благословенным. Я ограничусь только ссылкой на монолог Аристофана в «Пире», в котором говорится о том, что любовные томления и страсти можно объяснить, показав, что они коренятся в этой ностальгии, и что чувство полового удовлетворения в своей основе имеет радость удовлетворенной ностальгии. Вот что говорит Платон об Эроте («Пир», 193 d): «он сделает нас счастливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей изначальной природе» (см. также 191 d). Эту же мысль можно найти во многих других отрывках из Платона. Вот, например, что он говорит в «Филебе» (16 с): «Древние были лучше нас и обитали ближе к богам». Все это указывает на то, что наше несчастное и беспризорное сегодняшнее состояние является следствием развития, которое сделало нас отличными от нашей подлинной природы — нашей идеи — и которое увело нас от счастливого и добродетельного состояния к состоянию, где счастье и добродетель оказываются утерянными. Поэтому такое развитие представляет собой углубление нашего разложения. Платоновская теория анамнезиса, т.е. теория, согласно которой всякое знание есть воспоминание того, что мы знали когда-то до нашего рождения, является частью той же точки зрения: ведь в прошлом остались не только благо, справедливость и красота, но и мудрость. Первичное движение и изменение, по Платону, лучше, чем изменение вторичное: действительно, в «Законах», 895 b говорится, что душа есть «первоначало всех видов движений, первым зародившееся среди стоящих вещей и движимых,... наиболее древнее и сильное из всех изменений» и (966 е) «старше и божественнее всех вещей» (см. прим. 15(8) к гл. 3).

Как я уже говорил (см., в частности, прим. 6 к гл. 3), доктрина космического и исторического разложения сочетается у Платона с теорией космических и исторических циклов. (Период разложения, по-видимому, является частью такого цикла.)

4.4

См. «Тимей», 91 d-92 b-c. См. также прим. 6(7) к гл. 3 и прим. 11 к гл. 11.

4.5

См. начало гл. 2 и прим. 6(1) к гл. 3. То, что Платон упоминает теорию «металлов» Гесиода при изложении собственного учения об историческом разложении («Государство», 546 е-547 а; см. также прим. 39 и 40 к гл. 5), не является простым совпадением. Несомненно, Платон хотел показать, что его учение хорошо объясняет теорию Гесиода.

4.6

Историческая часть «Законов» содержится в книгах III и IV (см. прим. 6(5) и (8) к гл. 3). Два приведенных в этом абзаце фрагмента являются отрывками из «Законов», 676 а. Упомянутые в тексте сходные фрагменты можно найти в «Государстве», 369 b и след. («Государство возникает...») и 545 d («Что же именно может пошатнуть наше государство...»).

Часто утверждается, что Платон в «Законах» и «Политике» настроен по отношению к демократии менее враждебно, чем в «Государстве». Следует отметить, что тон Платона здесь действительно мягче (что, возможно, является следствием укрепления сил демократии — см. главу 10 и начало главы 11). Однако единственная практическая уступка демократии, сделанная Платоном в «Законах», — это то, что он согласился, чтобы представители политической власти избирались членами правящего (т.е. военного) класса, однако поскольку внесение серьезных изменений в законы государства Платоном все равно запрещалось (см., например, цитату, приведенную в прим. 3 к этой главе), то и эта уступка не много значила. Его общий настрой, который, согласно Аристотелю («Политика», II, 6, 17; 1265b) допускал существование так называемой «смешанной» конституции, оставался проспартанским. На самом деле, если в «Законах» позиция Платона и претерпела какие-то изменения по сравнению с «Государством», то в сторону большей враждебности духу демократии, т.е. идее свободы личности. См., в частности, текст к прим. 32 и 33 к гл. 6 (т.е. «Законы», 738 с и след. и 942 а и след.) и текст к прим. 19-22 к гл. 8 (т.е. «Законы», 903 с-909 а). См. также следующее примечание.

4.7

По-видимому, именно эта трудность объяснения первого изменения (Падения человека) заставила Платона пересмотреть его теорию идей, о чем говорилось в прим. 15 (8) к гл. 3. В результате идеи превратились у него в причины и действующие силы, которые могут смешиваться с некоторыми другими идеями (см. «Софист», 252 е и след.) и отвергать оставшиеся идеи («Софист», 223 с). Идеи, таким образом, оказались подобными богам, в отличие от того, что Платон говорил в «Государстве», где (см. 380 d) даже боги застывают в виде неподвижных парменидовских изваяний. Важным поворотным пунктом этого изменения, очевидно, был «Софист», 248 е-249 с (обратите особое внимание на то, что идея движения здесь не находится в покое). Эта трансформация, кажется, может решить проблему так называ емого «третьего человека» — действительно, если, как утверждается в «Тимее», формы являются предками, то для объяснения их сходства с потомками не требуется постулирования никакого «третьего человека».

Что касается отношения «Государства» к «Политику» и к «Законам», то мне кажется, что попытка Платона в двух последних из названных диалогов поместить дату начала человеческого общества все глубже в историю также связана с проблемой объяснения первого изменения. То, что понимание изменения совершенного города-государства сопряжено с трудностями, ясно заявлено еще в «Государстве», 546 а. Попытка Платона преодолеть эту трудность в «Государстве» будет рассмотрена в следующей главе (см. текст к прим. 37-40 к гл. 5). В «Политике» Платон использует теорию космической катастрофы, которая обусловила переход от эмпедоклова полуцикла любви к полуциклу распри, охватывающему наше время. В «Тимее» Платон, по-видимому, отказался от этой теории, заменив ее сохраненной в «Законах» теорией более ограниченных катастроф типа потопа, которые уничтожают цивилизации, но не воздействуют на ход вещей во Вселенной. (Возможно, что на это решение проблемы Платона натолкнуло произошедшее в 373-372 гг. до н.э. землетрясение, разрушившее и затопившее древний город Элиду.) Древнейшая форма общества, которую в «Государстве» отделял всего один шаг от существовавшего спартанского государства, отодвигается Платоном все дальше и дальше в прошлое. И хотя он продолжает полагать, что первое поселение должно было быть лучшим городом, теперь он подвергает рассмотрению общества, предшествовавшие первым поселениям, а именно — сообщества номадов, т.е. горных пастухов. (См., в частности, прим. 32 к этой главе.)

4.8

Цитата взята из К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии // Соч., т. 4, с. 424 (см. Handbook of Marxism. Ed. by E. Burns, 1935, p. 22).

4.9

Цитата заимствована из комментариев Адама к книге VIII «Государства» — см. Plato's Republic. Ed. by J. Adam, vol. II, p. 198, note to 544 a 3.

4.10

См. «Государство», 544 с.

4.11

(1) Я убежден в том, что Платон, подобно многим социологам со времен Конта, пытался выявить основные стадии социального развития, однако многие критики платоновской философии полагают, что теория Платона является всего лишь драматизированным представлением чисто логической классификации типов государственных устройств древнегреческих полисов. Однако это противоречит не только тому, что Платон говорит сам (см. примечание Дж. Адама к «Государству», 544 с 19 — J. Adam, op. cit., vol. II, p. 199), но и самому духу платоновской логики, согласно которой сущность вещи определяется ее первой природой, т.е. ее историческим происхождением. Не следует забывать, что Платон использует одно и то же слово — «γενυσ» — для обозначения логического класса и биологической расы. Логический «γενυσ» идентичен «race» еще и как «множество потомков одного родителя». (Об этом см. прим. 15-20 к гл. 3 и соответствующий текст, а также прим. 23-24 к гл. 5 и соответствующий текст, где обсуждается равенство природа = происхождение = раса.) Поэтому есть все основания понимать то, что говорил Платон, в буквальном смысле — и даже если Адам прав в том, что Платон стремился к «логической упорядоченности», то эта упорядоченность отражала для него одновременно и порядок исторического развития. Замечание Адама о том, что этот порядок «определяется, главным образом, психологическими, а не историческими соображениями» (там же), на самом деле, по моему мнению, работает против него. Ведь Адам сам отмечал (см., например, op. cit., vol. II, p. 195, note to 543 а), что Платон «повсеместно проводит... аналогию между душой и городом». Согласно политической теории души Платона (которую мы обсудим в следующей главе), психологическая история должна протекать параллельно истории общества, и, следовательно, противопоставление психологических соображений историческим оказывается неуместным, что еще раз подтверждает правильность нашего истолкования Платона.