Онлайн чтение книги

Ожерелье королевы

The Queen's Necklace

Часть первая

I

ДВЕ НЕЗНАКОМКИ

Зиму 1784 года, это чудовище, пожравшее шестую часть Франции, мы не смогли — хоть она рычала у каждой двери — увидеть в доме г-на герцога де Ришелье, укрытые в его теплой и благоуханной столовой.

Морозные узоры на окнах — это роскошь природы рядом с роскошью человека. У зимы есть свои бриллианты, пудра и серебряные вышивки для увеселения глаз богача, закутанного в меха. Он едет в закрытой карете, защищающей его от холода, или сидит в теплом, уютном, как гнездышко, увешанном бархатными драпировками помещении. Холод — это роскошная забава, непогода — простая смена декораций, и богатый наблюдает ее из окон, следя за действиями великого и вечного машиниста, которого зовут Богом.

Действительно, тот, кому тепло, может любоваться почерневшими деревьями и находить прелесть в развертывающейся перед ним печальной панораме одетых зимним покровом равнин.

Тот, чье обоняние щекочут ароматные испарения ожидающего его обеда, может время от времени вдохнуть через полуоткрытое окно освежающий мысли резкий запах морозного воздуха и ледяное дыхание снега.

Тот человек, наконец, который после дня, проведенного им в покое и довольстве (а миллионами его сограждан — в страданиях и лишениях), ложится под стеганое одеяло, на тонкое белье в теплую постель, — такой человек, как тот эгоист, о котором говорит Лукреций и которого восхваляет Вольтер, может находить, что все прекрасно в этом лучшем из возможных миров.

Но тот, кому холодно, не замечает великолепия природы, равно пышной и в белом, и в зеленом одеянии.

Тот, кто голоден, опускает свои взоры на землю и отвращает их от неба, не озаренного солнцем и, следовательно, не дарящего улыбки несчастному.

В то время, о котором мы говорим, то есть приблизительно в половине апреля, триста тысяч несчастных, умиравших от холода и голода, стенали в одном только Париже, в котором, под предлогом, что ни в одном городе не живет столько богатых людей, не было принято никаких мер, чтобы не дать бедным умереть от холода и лишений.

За четыре месяца зимы морозы заставляли бедняков стекаться из деревень в города, как зима обыкновенно выгоняет волков из лесов в деревни.

Вышел весь хлеб, все топливо.

Не было хлеба для тех, кто еще мог терпеть стужу; не было дров, чтобы печь хлеб.

Париж уничтожил в один месяц все заготовленные запасы; купеческий старшина, человек непредусмотрительный и неспособный, не находил возможности доставить во вверенный его попечению город двести тысяч корд дров из окрестностей столицы, находившихся от нее на расстоянии десяти льё.

Когда стояли морозы, он ссылался на то, что лошади не могут идти по льду; когда наступала оттепель, он отговаривался недостатком телег и лошадей. Людовик XVI, как всегда добрый и человеколюбивый, как всегда первым замечавший и принимавший к сердцу материальные нужды народа (социальные нужды легче ускользали от его внимания), ассигновал двести тысяч ливров на наем повозок и лошадей и наконец вменил парижанам в обязанность позаботиться самим об удовлетворении насущной потребности в топливе.

Но спрос продолжал превышать подвоз. Пришлось установить норму покупки. Никто не имел права брать с дровяных складов больше вуа, а затем — больше полвуа дров. Тогда у ворот складов, как позднее у дверей булочных, стали тесниться покупатели, образуя длинные хвосты очередей.

Король истратил все деньги своей личной казны на раздачу пособий. Он взял три миллиона из таможенных доходов и употребил их на оказание помощи несчастным, объявив, что все другие заботы должны отступить перед этой неотложной нуждой — голодом и холодом!

Королева, со своей стороны, пожертвовала из своих личных сбережений пятьсот луидоров. Монастыри, больницы, общественные здания были превращены в убежища для бедных; все дома, начиная с королевских замков, открыли по приказанию владельцев свои ворота, чтобы дать беднякам доступ во дворы, где они укрывались, греясь около больших костров.

Все надеялись на скорую оттепель

Но небеса были неумолимы: солнце каждый вечер закатывалось окутанное розоватым туманом; звезды сияли на небе холодным, резким блеском, точно похоронные факелы, и ночные морозы опять сковывали льдом снег, растаявший было ненадолго под солнечными лучами.

Днем тысячи рабочих, вооруженных кирками и лопатами, скалывали лед, сгребали снег и складывали вдоль домов, и эти двойные холодные валы, возвышаясь по обеим сторонам мостовой, делали и без того по большей части слишком узкие улицы еще более тесными. Колеса тяжелых карет скользили во все стороны, лошади спотыкались и падали на каждом шагу, заставляя жаться к этим ледяным стенам прохожих, которым угрожали три опасности — возможные обвалы, вероятность угодить под экипаж и, наконец, риск упасть.

Вскоре груды снега и льда достигли такой вышины, что заслонили собой лавки и закрыли проходы. Кроме того, пришлось отказаться от скалывания льда, так как на это не хватало ни рабочих сил, ни лошадей.

Наконец Париж признал себя побежденным и предоставил зиме свободу действий. В таком положении дел прошел декабрь, январь, февраль и март. Изредка двух-, трехдневная оттепель обращала Париж в целое море, так как в городе не было ни сточных труб, ни идущих под уклон улиц.

По некоторым улицам в такие дни нельзя было пробраться иначе как вплавь. Лошади тонули в воде. Кареты не рисковали проезжать по таким улицам даже шагом, так как им пришлось бы стать лодками.

Но Париж, верный своему характеру, смеялся над смертью, распевая про оттепель, как раньше пел про голод. Парижане отправлялись толпами на рынки любоваться, как торговки рыбой расхваливали свой товар и бегали за покупателями по воде, обутые в громадные кожаные сапоги, в заправленных в сапоги панталонах и подоткнутых до пояса юбках, обрызгивая друг друга, смеясь и возбужденно жестикулируя. Но так как оттепель продолжалась очень недолго, а лед становился все толще и прочнее, отчего вчерашние лужи превращались назавтра в скользкий, блестящий ледяной паркет, то кареты пришлось заменить санями, которые передвигали по льду конькобежцы или везли лошади, имевшие подковы с острыми шипами. Сена, замерзшая на несколько футов в глубину, служила местом свиданий праздных людей, упражнявшихся на ней в беге, катании на коньках, — вообще во всевозможных играх. Разгоряченные этой гимнастикой, они бежали затем, как только чувствовали потребность в отдыхе, к ближайшим кострам, чтобы не давать испарине на теле застывать.

Многие предвидели, что уже наступает такое время, когда сообщение по воде кончится, а так как и сухопутное станет невозможным, то, следовательно, прекратится подвоз съестных припасов, и Париж, это гигантское тело, подобно тем чудовищным китам, которые, поселив вокруг себя смерть и опустошение, остаются затертыми полярными льдами и гибнут от голода, не имея возможности, как то делают служившие им добычей маленькие рыбки, проскользнуть в щели между льдинами и проникнуть в места с более умеренным климатом, в более обильные пищей воды.

Ввиду такого крайнего положения дел король созвал свой совет. На нем было решено выслать из Парижа (то есть предложить вернуться в свои провинции) епископов, аббатов и монахов, беззаботно позабывших о своем местожительстве; губернаторов и провинциальных интендантов, сделавших Париж ареной своей служебной деятельности, и, наконец, судейских, предпочитавших Оперу и светское общество своим украшенным лилиями креслам.

Действительно, все эти господа сжигали пропасть дров в своих богатых особняках и истребляли массу провизии в своих огромных кухнях.

В Париже было также немало дворян-землевладельцев из провинции, которым решено было посоветовать вернуться в свои замки. Но начальник полиции господин Ленуар заметил королю, что так как все эти люди не обвиняются ни в каких преступлениях, то нельзя принудить их выехать из Парижа на другой же день после полученного ими предложения; следовательно, они могут проявить с отъездом известную медлительность, которая будет отчасти проистекать от их нежелания, а отчасти от плохого состояния дорог. Таким образом, оттепель наступит прежде, чем можно будет воспользоваться выгодами предлагаемой меры, а между тем все неудобства ее скажутся раньше.

Сострадание, выказанное королем, который опустошил свои сундуки, и милосердие королевы, потратившей все свои сбережения, возбудили своеобразную благодарность в народе, который увековечил памятниками, столь же преходящими, как зло и добро, воспоминание о тех щедротах, которые изливали на бедняков Людовик XVI и королева. Как некогда солдаты воздвигали триумфальные арки победоносному генералу из оружия врагов, от которых их спас полководец, так и парижане воздвигали королю и королеве обелиски из снега и льда на самом поле битвы, где шла борьба с зимой. Все приняли участие в этом созидании: рабочие приложили свой труд и умение, художники — свой талант, и изящные, гордые, прочные обелиски появились на углах главных улиц, а бедняк-поэт, которого щедроты государя застали в мансарде, принес в дар сочиненную им от полноты сердца надпись на обелисках.

В конце марта началась оттепель, но не полная, а чередовавшаяся с морозами, которые усугубляли среди парижского населения обнищание, страдания и голод и вместе с тем сохраняли в целости снежные памятники.

Никогда еще нищета не достигала таких размеров, как в этот последний период, когда при показывавшемся временами и уже пригревавшем солнце холодные ночи казались еще более тяжелыми. Толстый слой льда растаял, и обильные ручьи потекли в Сену, выступившую из берегов. Но в первых числах апреля снова наступили холода, и полуразвалившиеся обелиски, на поверхности которых выступила было вода, предвещавшая их скорую гибель, снова затвердели, хотя утратили прежнюю правильную форму и стали ниже. Толстый слой снега покрыл землю на бульварах и набережных, на которых снова появились сани, запряженные резвыми лошадьми. Но все это было хорошо только на набережных и бульварах. На улицах же кареты и быстро мчащиеся кабриолеты возбуждали панический ужас у пешеходов, которые не слышали их приближения и не могли спастись от них, будучи стеснены в своих движениях высившимися с обеих сторон ледяными стенами, так что часто попадали под колеса экипажей, тщетно пытаясь ускользнуть от них.

В считанные дни Париж наполнился ранеными и умирающими. Здесь один лежал со сломанной ногой, разбившись о лед при падении; там у другого была пробита грудь оглоблями кабриолета, который, раскатившись по льду, не мог разом остановиться. Тогда полиция начала принимать меры для спасения от экипажей тех, кто уцелел от холода, голода и наводнений. Богатых, давивших бедных, заставили платить штрафы. В те времена, времена владычества аристократии, существовала своего рода иерархия и в езде: принцев крови возили очень быстро, причем кучер даже не кричал прохожим: «Берегись!»; герцогов и пэров, дворян и девиц из Оперы возили крупной рысью; президентов и финансистов — обыкновенной рысью; франты обычно ездили в кабриолетах и сами правили лошадью, а жокей, стоя сзади, кричал «Берегись!» всякий раз, как его господин задевал или давил какого-нибудь несчастного.

А затем, как говорит Мерсье, кто мог, вставал. Но, в конечном счете, если парижанин видел нарядные сани с красиво выгнутой спинкой, вроде лебединой шеи, скользящие по бульварам; если он мог любоваться прекрасными придворными дамами в куньих и горностаевых шубках, как метеоры проносившимися мимо по блестящему ледяному паркету; если, наконец, золоченые бубенцы, красные сетки и перья на головах лошадей забавляли детей, стоявших рядами там, где можно было видеть все эти прелести, — парижские обыватели забывали про нерадивость полиции, про грубость кучеров, а бедняки забывали, по крайней мере на минуту, о своих горестях, так как в то время в них еще сильна была привычка подчиняться богатым людям или тем, кто желал казаться таковыми.

При таких-то обстоятельствах, неделю спустя после обеда, данного г-ном Ришелье в Версале, в один прекрасный, солнечный, но холодный день в Париж въехало четверо изящных саней, быстро скользивших по заледеневшему снегу, покрывавшему мостовую набережной Кур-ла-Рен и конец Бульваров, начиная с Елисейских полей. За городом снег мог долго сохранять свою девственную белизну, но в Париже сотни тысяч шагов, которые прохожие делают за час, быстро портят и грязнят роскошный зимний покров.

Сани, свободно скользившие по снегу, остановились было у бульваров, где сухой снег сменился грязью; на солнце стало теплее, и началась непродолжительная оттепель. (Мы говорим «непродолжительная», потому что удивительная прозрачность и чистота воздуха предвещали ночной мороз, который зачастую губит в апреле первые листья и цветы.)

В первых санях сидело двое мужчин, в дорожных плащах из коричневого сукна, со стоячими отложными воротниками. Единственная разница, которую можно было подметить между одеждой того и другого, состояла в том, что у одного пуговицы и петлицы были обшиты золотом, а у другого — шелком.

Этих двух мужчин везла вороная лошадь, из ноздрей которой так и валил пар; они ехали впереди вторых саней и время от времени оглядывались, точно охраняя их.

Во вторых санях сидели две женщины, так тщательно закутанные в меха, что нельзя было разглядеть их лица. Можно даже сказать, что было бы трудно определить, к какому полу принадлежали эти два существа, если бы высокие прически, увенчанные маленькими шляпами с развевающимися перьями, не указывали на то, что это были женщины.

От гигантских сооружений, которые представляли эти прически, убранные лентами и разными украшениями, поднималось целое облако белой пудры, подобно тому, как зимой ветер встряхивает снежную пыль с ветвей деревьев.

Обе дамы, сидя рядом и тесно прижимаясь одна к другой, вели между собой беседу, не обращая внимания, что множество любопытных на бульварах разглядывали их.

Мы забыли сказать, что после минутной остановки они продолжили свой путь.

Одна из двух дам, которая была выше ростом и имела более величественный вид, прижимала к губам тонкий вышитый батистовый платок и держала голову высоко, несмотря на сильный ветер, обдававший их обеих вследствие быстрой езды. Колокола церкви Святого Креста на Шоссе д’Антен только что пробили пять часов, и над Парижем начала спускаться ночь, а вместе с ночью усиливался и холод.

В это время экипажи почти доехали до ворот Сен-Дени.

Дама в санях, прижимавшая к губам платок, сделала знак мужчинам, ехавшим впереди, и те, погнав свою вороную лошадь, стали удаляться. Затем она повернулась к двум другим саням, составлявшим арьергард. Ими правили возничие без ливрей, которые, повинуясь данному им знаку, исчезли в улице Сен-Дени.

Сани с двумя мужчинами, как мы уже сказали, значительно опередили те, в которых сидели дамы, и наконец скрылись в вечернем сумраке, начинавшем сгущаться вокруг исполинских строений Бастилии.

Вторые сани остановились, доехав до бульвара Менильмонтан. В этой части города прохожих было мало: наступающая ночь заставила их разойтись. К тому же редко кто из обитателей этого отдаленного квартала решался выходить на улицу без факелов и провожатых с того времени, как зима отточила зубы трем или четырем тысячам сомнительных нищих, постепенно превратившихся в воров.

Дама, которая отдавала приказания и которая, как поняли уже наши читатели, была здесь главной, дотронулась пальцем до плеча своего кучера.

Сани остановились.

— Вебер, — сказала она, — сколько времени вам нужно, чтобы привезти кабриолет сами знаете куда?

— Фам уготно ехать ф каприолете, матам? — спросил возница с очень заметным акцентом.

— Да, я хочу на обратном пути проехать по улицам, чтобы взглянуть на костры. А так как на улицах еще грязнее, чем на бульварах, то в санях было бы трудно ехать. Кроме того, мне стало немного холодно. Вам также, милая? — спросила дама, обращаясь к своей спутнице.

— Да, мадам, — отвечала та.

— Итак, вы слышите, Вебер? Везите кабриолет сами знаете куда.

— Карашо, матам.

— Сколько времени вам на это потребуется?

— Польчаса.

— Хорошо. Взгляните, который час, милая моя.

Дама помоложе достала из-под шубы часы и стала разглядывать циферблат, что ей удалось не без труда, так как становилось темно.

— Без четверти шесть, — сказала она.

— Итак, в три четверти седьмого, Вебер.

И с этими словами дама легко выпрыгнула из саней, взяла под руку свою подругу и пошла вперед, между тем как кучер с жестом, выражавшим отчаяние, но тем не менее почтительным, пробормотал достаточно громко, для того чтобы его госпожа могла расслышать:

— Неосторошность, ах, mein Gott[3]Боже мой (нем.). , какая неосторошность!

Обе молодые женщины рассмеялись, закутались плотнее в свои шубы, воротники которых закрывали им уши, и пересекли поперечную аллею бульвара, забавляясь тем, как хрустит снег под их маленькими ножками, обутыми в тонкие меховые сапожки.

— У вас такие хорошие глаза, Андре, — сказала дама, казавшаяся старше, хотя ей тем не менее не должно было быть больше тридцати двух лет, — постарайтесь прочесть на этом углу название улицы.

— Это улица Капустного Моста, — отвечала с улыбкой молодая женщина.

— Какая улица? Капустного Моста? Боже мой, мы заблудились? Улица Капустного Моста! А мне сказали, вторая улица направо! Но слышите, Андре, как вкусно пахнет горячим хлебом?

— Это неудивительно, — отвечала ее спутница, — мы у двери булочной.

— Ну так спросим у булочника, где улица Сен-Клод.

И с этими словами дама сделала шаг к двери.

— О, не входите, мадам! — с живостью сказала другая дама. — Позвольте мне.

— Улица Сен-Клод, мои прелестные дамочки, — сказал чей-то веселый голос, — вы хотите знать, где улица Сен-Клод?

Обе женщины одновременно обернулись в ту сторону, откуда раздался голос, и увидели стоявшего у двери булочной пекаря, в куртке, с открытой грудью и голыми ногами, несмотря на сильный холод.

— Ах, голый мужчина! — воскликнула дама помоложе. — Разве мы в Океании?

И, отступив на шаг, она спряталась за свою спутницу.

— Вы разыскиваете улицу Сен-Клод? — продолжал пекарь, не понимая, что должно было означать поведение этой дамы, так как, привыкнув к своему костюму, он был далек от предположения, что мог в нем кого-нибудь заставить обратиться в бегство.

— Да, друг мой, улицу Сен-Клод, — отвечала дама постарше, с трудом удерживаясь от смеха.

— О, ее нетрудно найти… Да, кроме того, я вас провожу туда, — продолжал жизнерадостный малый, весь в муке, и, перейдя от слов к делу, он зашагал своими длинными худыми ногами, обутыми в широкие, как лодки, деревянные башмаки.

— Нет, нет! — сказала дама постарше, которой, вероятно, вовсе не хотелось, чтобы ее кто-нибудь видел с таким провожатым. — Укажите нам улицу и не беспокойтесь сами: мы постараемся последовать вашим указаниям.

— Первая улица направо, сударыня, — отвечал провожатый, скромно удаляясь.

— Благодарю, — сказали в один голос обе дамы и двинулись в указанном направлении, пряча лица в муфты, чтобы заглушить смех.

II

ОБСТАНОВКА ОДНОЙ КВАРТИРЫ

Если мы не требуем слишком многого от памяти читателей, то смеем надеяться, что им уже знакома улица Сен-Клод, примыкающая восточной своей частью к бульвару, а западной — к улице Сен-Луи. Действительно, многие из лиц, которые или играли, или еще будут играть роль в этой истории, не раз бывали на ней в прежние дни, то есть когда тут жил великий доктор Джузеппе Бальзамо со своей сивиллой Лоренцой и своим наставником Альтотасом.

В 1784 году, как и в 1770-м, когда мы впервые водили по ней наших читателей, Сен-Клод была приличной улицей, правда несколько темноватой, не особенно опрятной и людной, малозастроенной и малоизвестной. Но так как она носила имя святого и имела все свойства улицы в Маре, то в трех-четырех составлявших ее домах жило несколько бедных рантье, бедных торговцев и просто бедняков, позабытых даже в церковных книгах здешнего прихода.

Кроме этих трех-четырех домов, на углу бульвара возвышался особняк довольно величественного вида, которым улица Сен-Клод могла бы гордиться как аристократической постройкой. Но это здание с окнами, расположенными выше ограды двора, которые, если бы зажечь по случаю какого-нибудь торжества канделябры и люстры в доме, осветили бы всю улицу, — это здание было самым темным, самым немым и самым глухим в этом квартале.

Дверь никогда не открывалась; на окнах, заложенных кожаными подушками, на пластинках жалюзи и на ставнях лежал слой пыли, возраст которой физиологи или геологи должны были бы оценить как, по крайней мере, десятилетний.

Изредка какой-нибудь прохожий — прогуливающийся от нечего делать, любопытствующий или просто сосед — подходил к воротам и принимался разглядывать двор этого особняка через большую замочную скважину.

Он мог увидеть густую траву, выросшую между плитами мощеного двора, которые поросли мхом и позеленели от плесени. Иногда огромная крыса, повелительница этого покинутого владения, спокойно проходила по двору и скрывалась в погребах, что с ее стороны было излишней скромностью, так как она имела в своем исключительном и полном распоряжении гостиные и очень удобные помещения, где кошки не могли ее потревожить.

Если это был случайный прохожий, то, удостоверившись в полнейшем безлюдье дома, он продолжал свой путь; но если это был сосед, то, поскольку особняк возбуждал в нем немалый интерес, он по большей части оставался довольно долго в такой созерцательной позе, что заставляло другого соседа, также привлеченного любопытством, присоединяться к нему. Тогда между ними почти всегда завязывался разговор, сущность которого, если не подробности, мы можем привести с полной достоверностью.

— Сосед, — спрашивал новоприбывший того, кто смотрел через замочную скважину, — что вы такое видите в доме господина графа де Бальзамо?

— Сосед, — отвечал смотревший, — я вижу крысу.

— А! Вы позволите?

И второй любопытный, в свою очередь, наклонялся к замочному отверстию.

— Видите вы ее? — спрашивал отстраненный у захватившего его место.

— Да, — отвечал тот, — вижу. Э, сударь, она разжирела.

— Вы находите?

— Я в этом уверен.

— Еще бы, она живет себе спокойно.

— И, вне всякого сомнения, в доме, что бы там ни говорили, наверное, остались лакомые кусочки.

— Лакомые кусочки! Вы думаете?

— Проклятье! Ведь господин де Бальзамо исчез слишком быстро, чтобы не забыть чего-нибудь.

— Э, сосед, что можно оставить в наполовину сгоревшем доме?

— Пожалуй, вы правы, сосед.

И еще раз полюбовавшись на крысу, они расходились в испуге, что сказали слишком много по такому таинственному и щекотливому вопросу.

Действительно, со времени пожара дома, или, вернее, одной части дома, Бальзамо скрылся; после него никакой ремонт не производился и особняк оставался покинутым.

Оставим же возвышаться в ночном мраке, погруженным в глубокую тьму и сырость, со своими балконами, занесенными снегом, и крышей, попорченной огнем, этот старый особняк, мимо которого мы не хотели пройти, не остановившись перед ним как старинные знакомые; а затем, перейдя на правую сторону улицы, взглянем на примыкающий к обнесенному высокой стеной садику узкий и высокий дом, выделяющийся на серовато-голубом небе как белая длинная башня.

На крыше этого дома бросается в глаза каминная труба, как бы играющая роль громоотвода, а как раз над ней сверкает и мигает блестящая звезда.

Последний этаж был бы совершенно незаметен, если бы не свет, виднеющийся в двух из трех окон фасада.

Остальные этажи темны и безмолвны. Спят ли уже жильцы? Лежа под одеялом, берегут ли столь дорогие в этом году свечи и столь ценные дрова? Как бы то ни было, четыре этажа не подают никакого признака жизни, тогда как пятый не только живет, но и светится не без некоторой претензии.

Постучим в дверь и поднимемся по темной лестнице, что кончается у пятого этажа, где у нас есть дело. Простая подвижная лестница, прислоненная к стене, ведет в верхний этаж.

У дверей висит ручка звонка; соломенная циновка и деревянная вешалка — вот вся меблировка лестничной площадки.

Открыв первую дверь, мы входим в темное и лишенное всякой мебели помещение: это и есть комната с неосвещенным окном. Она служит прихожей и ведет во вторую комнату, убранство которой заслуживает нашего пристального внимания.

Пол вместо паркета выложен плитами; окраска дверей крайне аляповатая; мебель состоит из трех кресел некрашеного дерева, обитых желтым бархатом, и плохонькой софы, подушки которой от времени сильно обмялись и похудели.

Обивка старых кресел также обвисла и пришла в ветхость; когда кресла были новы, они блестели и были очень упруги; но пружины их от старости потеряли всякую упругость, способность сопротивляться и покорно оседали под тяжестью тела; если же гость одерживал над ними победу, то есть садился в кресло, они издавали жалобный стон.

Прежде всего взор здесь привлекают два портрета на стене. Свеча и лампа (одна поставлена на трехногом столике, а другая — на камине) направляют свой свет на портреты, так что оба они находятся в самом фокусе этого двойного освещения.

Берет на голове, длинное и бледное лицо, тусклый взгляд, остроконечная бородка, воротник с брыжжами — все это слишком хорошо знакомо, чтобы зритель не узнал сразу же на первом портрете изображение Генриха III, короля Франции и Польши.

Под портретом надпись черными буквами по облупившейся позолоте рамы: «Генрих де Валуа».

Другой портрет заключен в раму с более свежей позолотой и, судя по письму, сделан недавно. Он изображает молодую женщину, черноглазую, с тонким прямым носом, выступающими скулами и линией рта, свидетельствующей о хитрости его обладательницы. Она причесана… вернее, она придавлена целым сооружением на голове из волос и лент, так что по сравнению с ним маленький берет Генриха III производит впечатление кучки выброшенной кротом земли рядом с пирамидой.

Под портретом надпись, также черными буквами, гласит: «Жанна де Валуа».

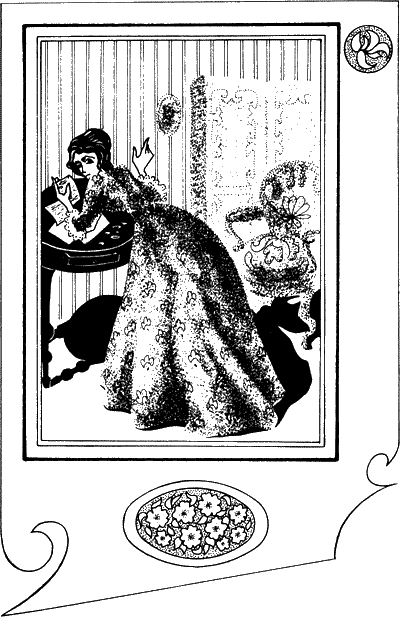

Если читатель, оглядев потухший очаг, жалкие поношенные сиамезовые занавеси у постели, покрытой пожелтевшей зеленой камкой, захотел узнать, какое имеют отношение эти портреты к обитателям пятого этажа, то ему стоило бы только повернуться к маленькому дубовому столику, за которым сидит, опершись на левую руку, просто одетая женщина, пересматривающая и проверяющая адреса на нескольких запечатанных письмах.

Эта молодая женщина — оригинал портрета.

В трех шагах от нее стоит и ждет в полулюбопытной, полупочтительной позе старая служанка лет шестидесяти, одетая, как дуэнья Грёза.

«Жанна де Валуа» — гласит надпись.

Но если эта дама из дома Валуа, то как может Генрих III, этот король-сибарит, этот сластолюбец с брыжжами, выносить, хотя бы даже находясь на портрете, зрелище такой нищеты, когда дело идет об особе не только из его рода, но даже носящей его имя?

К тому же сама дама, живущая на пятом этаже, вполне достойна происхождения, что она приписывает себе. У нее белые изящные запястья, которые она время от времени согревает, складывая руки и прижимая их к телу; пытается она согреть и свои маленькие ноги с узкой, удлиненной формы ступней, обутые в черные довольно кокетливые бархатные туфли, постукивая по полу, блестящему и холодному, как покрывающий парижские мостовые лед.

Холодный ветер ворвался из-под дверей и сквозь щели в окнах, и служанка, печально поводя плечами, устремила глаза на очаг без огня.

Что касается хозяйки квартиры, то она продолжала перебирать письма и читать адреса.

Прочтя адрес, она каждый раз делала маленький подсчет.

— Госпожа де Мизери, — бормотала она, — первая дама покоев ее величества. Тут можно рассчитывать не более чем на шесть луидоров, так как я уже получала деньги раньше.

И она вздохнула.

— Госпожа Патрис, горничная ее величества, — два луидора.

Господин д’Ормессон — аудиенция.

Господин де Калонн — совет.

Господин де Роган — визит. И мы постараемся, чтоб он нам его отдал, — сказала молодая женщина с улыбкой.

— Итак, — продолжала она свое бормотанье, — у нас будет верных восемь луидоров через неделю.

Она подняла голову.

— Госпожа Клотильда, — сказала она, — снимите нагар со свечи.

Старуха повиновалась и снова вернулась на свое место, по-прежнему серьезная и внимательная к происходящему вокруг нее.

Это наблюдение, которому она подвергалась, по-видимому, утомляло молодую женщину.

— Поищите-ка, моя милая, — сказала она, — не осталось ли где воскового огарка. Мне противна эта сальная свеча.

— Восковой нет, — отвечала старуха.

— А все же поищите.

— Где?

— В прихожей.

— Там очень холодно.

— Э, вот как раз звонят, — сказала молодая женщина.

— Вы ошибаетесь, сударыня, — отвечала упрямая старуха.

— Мне показалось, госпожа Клотильда.

И видя, что старуха упрямится, она уступила, тихо ворча про себя, как обыкновенно делают люди, которые по каким-либо причинам позволили лицам, ниже их стоящим, взять над ними такую власть, на которую никоим образом не имели прав.

Затем она вернулась к своим расчетам.

— Восемь луидоров, из которых три я должна здесь, в нашем квартале.

Она взяла перо и записала:

— Три луидора… Пять обещаны господину де Ламотту, чтобы облегчить ему прибывание в Бар-сюр-Об… Бедняга! Наш брак не обогатил его… Но терпение!

И она снова улыбнулась, взглянув на этот раз на себя в зеркало, помещенное между двумя портретами.

— Теперь, — продолжала она, — поездки из Версаля в Париж и обратно. Один луидор.

И она записала эту цифру в графе расходов.

— На прожитие в течение недели луидор.

Она записала и это.

— Туалеты, извозчики, чаевые швейцарам домов, где я бываю с просьбами, — четыре луидора. Все ли? Подсчитаем.

Но она остановилась на середине своего подсчета.

— Звонят, говорю я вам.

— Нет, сударыня, — отвечала старуха, задремавшая на своем месте. — Это не здесь, а внизу, на четвертом этаже.

— Четыре, шесть, одиннадцать, четырнадцать луидоров… На шесть луидоров меньше, чем мне нужно, да еще надо обновить весь мой гардероб, заплатить этой старой дуре и прогнать ее. Да звонят же, несчастная! Говорят вам! — с гневом закричала она.

На этот раз, надо сознаться, самое тугое ухо не могло не расслышать звонка; колокольчик, который дернули изо всей силы, раскачался, раз двенадцать ударил по двери и только потом пришел в нормальное положение.

Пока старуха, услыхав этот шум и наконец проснувшись, побежала в прихожую, ее хозяйка, проворная как белка, собрала письма и бумаги, разбросанные по столу, швырнула их в ящик и, окинув быстрым взглядом комнату, чтобы убедиться, что все в ней в порядке, села на софу в смиренной и печальной позе страдающего, но покорного судьбе человека.

Но, поспешим добавить, только ее тело было неподвижно. Глаза, живые, озабоченные и бдительные, были внимательно устремлены на зеркало, где отражалась входная дверь, а настороженный слух готов был уловить малейший звук.

Дуэнья открыла дверь, и в прихожей послышалось какое-то тихое бормотание.

Затем кто-то голосом ясным и учтивым, однако довольно твердым, спросил:

— Здесь живет госпожа графиня де Ламотт?

— Госпожа графиня де Ламотт-Валуа? — повторила в нос Клотильда.

— Да, да, она самая, милая моя. Госпожа де Ламотт дома?

— Да, сударыня, она чувствует себя слишком плохо, чтобы выходить.

В продолжение этого разговора, из которого она не проронила ни звука, мнимая больная, взглянув в зеркало, увидела, что Клотильду допрашивает какая-то дама, по всем признакам принадлежащая к высшему обществу.

Она тотчас же встала с софы и пересела в кресло, чтобы предоставить почетное место посетительнице.

Проделывая это перемещение, она не могла видеть, как незнакомка обернулась к порогу и сказала другой особе, остававшейся в тени:

— Вы можете войти, сударыня, это здесь.

Дверь закрылась, и обе дамы, те самые, которые недавно спрашивали улицу Сен-Клод, вошли к графине де Ламотт-Валуа.

— Как прикажите доложить госпоже графине? — спросила Клотильда с любопытством, хотя и смешанным с почтением, поднося свечку к лицу обеих дам.

— Доложите: дамы из благотворительного общества, — отвечала старшая из женщин.

— Из Парижа?

— Нет, из Версаля.

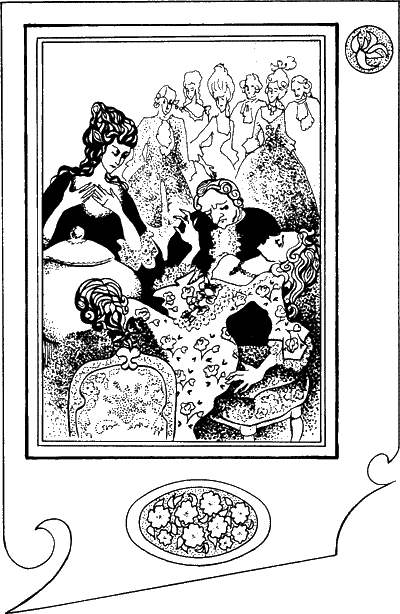

Клотильда вошла к своей госпоже, и обе посетительницы, следуя за ней, очутились в освещенной комнате в ту самую минуту, как Жанна де Валуа с трудом приподнималась с кресла, чтобы приветствовать своих посетительниц изысканно-вежливым поклоном.

Клотильда пододвинула другие два кресла, чтобы посетительницы могли выбрать себе место по вкусу, и удалилась в переднюю с важностью и не спеша: это позволяло догадаться, что она будет слушать за дверью весь предстоящий разговор.

III

ЖАННА ДЕ ЛАМОТТ ДЕ ВАЛУА

Как только Жанна де Ламотт, не нарушая приличий, смогла поднять глаза, она первым делом посмотрела, как выглядят ее посетительницы.

Старшей, как мы уже говорили, могло быть тридцать — тридцать два года; она была необычайно красива, хотя надменное выражение лица отнимало частицу прелести, которая могла бы быть ей присуща. Так, по крайней мере, показалось Жанне, судя по тому немногому, что ей удалось разглядеть в посетительнице, так как та, предпочтя софе кресло, отодвинула его в угол комнаты, подальше от света лампы, и опустила низко на лоб тафтяную на вате оборку капюшона своей накидки: свисая на лицо в виде щитка, она набрасывала тень на черты дамы.

Но посадка ее головы была так горделива, широко раскрытые глаза блестели таким огнем, что, даже не имея возможности рассмотреть какие-либо подробности внешности дамы, по одному общему облику ее нельзя было не признать в ней особу высокого, благородного происхождения.

Ее спутница, менее застенчивая, по крайней мере с виду, была моложе года на четыре-пять и не скрывала своей редкой красоты.

У нее было прелестное, правильно очерченное личико с нежным румянцем; прическа, оставлявшая виски открытыми, оттеняла безукоризненную правильность овала ее лица; большие синие глаза глядели спокойно, до безмятежности, но, казалось, могли читать в глубине души каждого; у нее был прелестно очерченный ротик, и судя по нему, природа создала эту молодую женщину прямодушной, а воспитание и этикет выработали в ней сдержанность; наконец, правильностью линии носа она не уступала Венере Медицейской. Вот что успел подметить беглый взгляд Жанны. Присмотревшись, графиня заметила, что у нее более тонкая, гибкая талия, чем у ее спутницы, более пышный бюст и что ручка у нее пухленькая, тогда как у той рука очень узкая и нервная.

Жанна де Валуа успела заметить все это за несколько секунд, то есть в промежуток времени значительно меньший, чем нам потребовалось для передачи ее наблюдений.

Покончив с осмотром обеих дам, она спросила тихим голосом, какой счастливой случайности обязана их посещением.

Дамы переглянулись.

— Сударыня, — начала та, что помоложе, повинуясь знаку старшей, — вы ведь, кажется, замужем, не так ли?

— Я имею честь быть женой графа де Ламотта, дворянина с безупречной репутацией, сударыня.

— Так. А мы, госпожа графиня, дамы-патронессы одного благотворительного общества. Нам сообщили о вашем положении; некоторые сведения заинтересовали нас, и мы пожелали узнать касающиеся вас подробности.

Жанна подождала немного, прежде чем ответить.

— Сударыни, — начала она, заметив сдержанность и молчаливость второй посетительницы, — вы видите перед собой портрет Генриха III, то есть брата моего пращура. Как вам, вероятно, известно, во мне действительно течет кровь дома Валуа.

Сказав это, Жанна замолчала, выжидая новых вопросов и глядя на своих посетительниц с каким-то горделивым смирением.

— Сударыня, — произнесла старшая дама низким и приятным голосом, — правда ли, что ваша мать, как говорят, была привратницей в доме под названием Фонтетт около Бар-сюр-Сен?

Жанна покраснела при этом напоминании.

— Это правда, сударыня, — отвечала она, не смущаясь, — моя мать была привратницей в доме, называвшемся Фонтетт.

— А! — произнесла дама, задавшая вопрос.

— И так как Мари Жоссель, моя мать, была редкой красоты, — продолжала Жанна, — то мой отец влюбился в нее и женился. По отцу я происхожу из очень знатного рода. Сударыня, мой отец носил фамилию Сен-Реми де Валуа и был прямым потомком королей этой династии.

— Но каким же образом вы дошли до такой бедности, сударыня? — спросила дама постарше.

— Увы, это нетрудно понять.

— Я слушаю вас.

— Вам известно, что после вступления на престол Генриха IV, когда корона перешла от дома Валуа к дому Бурбонов, отстраненная от власти и пришедшая в упадок фамилия Валуа имела несколько отпрысков, правда совершенно неизвестных, но тем не менее бесспорно принадлежавших к тому же роду, что и четыре брата, которые все погибли столь роковым образом.

Обе дамы сделали движение, походившее на знак согласия.

— Но, — продолжала Жанна, — потомки Валуа, опасаясь, несмотря на свою безвестность, вызвать подозрения новой династии, переменили фамилию Валуа на Реми, по имени одного из своих поместий, и начиная с Людовика XIII мы встречаем их в генеалогии под этим именем вплоть до предпоследнего Валуа, моего деда, который, видя, что монархическая власть окрепла и прежний королевский дом забыт, счел ненужным лишать себя долее своего славного имени, своего единственного достояния. Он снова принял имя Валуа, которое и носил, оставаясь бедным и неизвестным в глуши провинции, и никому при французском дворе не приходило в голову, что вдали от пышного престола прозябает потомок прежних французских королей, если не наиболее славных, то, по крайней мере, наиболее несчастных.

Жанна остановилась, проговорив все это просто и сдержанно, что не прошло незамеченным.

— У вас, вероятно, все ваши доказательства в порядке? — спросила кротким голосом старшая посетительница, устремляя проницательный взгляд на особу, настаивавшую на своем принадлежности к роду Валуа.

— О сударыня, — отвечала последняя с горькой улыбкой, — в доказательствах у меня нет недостатка. Мой отец позаботился собрать их и, умирая, оставил мне их вместо всякого иного наследства… Но на что могут годиться доказательства бесполезной истины или истины, которую никто не хочет признать?

— Ваш отец умер? — спросила дама помоложе.

— Увы, да.

— В провинции?

— Нет, сударыня.

— Значит, в Париже?

— Да.

— В этой квартире?

— Нет, сударыня, мой отец, барон де Валуа, правнучатый племянник короля Генриха III, умер от голода и нищеты.

— Не может быть! — воскликнули в один голос обе дамы.

— И не здесь, — продолжала Жанна, — не в этом бедном пристанище и не на своей кровати, хотя бы сколоченной из досок. Нет, мой отец умер среди самых несчастных и страдающих. Мой отец умер в Париже в Отель-Дьё.

У обеих женщин вырвался возглас изумления, походивший на крик ужаса.

Жанна, довольная эффектом, произведенным ее словами, который она постепенно и искусно подготовила своим рассказом и его окончанием, осталась неподвижной, с опущенными глазами и застывшими в одном положении руками.

Старшая дама внимательно и с пониманием смотрела на нее и, не заметив в этой скорби, казавшейся такой естественной и простой, ничего, что давало бы возможность заподозрить обман и грубое попрошайничество, снова заговорила:

— Судя по только что сказанному вами, сударыня, вы испытали много горя, и смерть вашего отца в особенности…

— О, если бы я рассказала вам свою жизнь, сударыня, то вы увидели бы, что смерть отца не может считаться одним из величайших моих несчастий.

— Как, сударыня, вы считаете потерю отца незначительным несчастием? — спросила дама, строго нахмурив брови.

— Да, сударыня, и, говоря таким образом, я не лишаю себя права считаться хорошей дочерью. Мой отец со смертью избавился от всех бед, которые преследовали его на этой земле и продолжают преследовать нашу несчастную семью. Поэтому, невзирая на горе, которое мне доставляет потеря отца, я ощущаю известную радость при мысли, что он умер и что потомок королей не должен более просить подаяния.

— Просить подаяния!

— Да! Я нисколько не стыжусь того, что говорю, так как в наших несчастьях нет вины ни моего отца, ни моей.

— А ваша мать?

— С той же откровенностью, с какою я вам сейчас сказала о своей благодарности Богу за то, что он призвал к себе моего отца, я скажу вам: я сетую на него за то, что он оставил в живых мою мать.

Обе женщины переглянулись, невольно вздрогнув при этих странных словах.

— Не будет ли нескромным, сударыня, попросить вас рассказать нам более подробно о своих несчастиях? — спросила старшая.

— Это была бы нескромность с моей стороны, так как я утомила бы ваш слух рассказом о несчастиях, которые могут встретить в вас только равнодушие.

— Я слушаю, сударыня, — отвечала величественным тоном старшая дама, на которую спутница ее немедленно взглянула, чтобы предостеречь и заставить быть осторожнее.

Действительно, г-жа де Ламотт была поражена повелительным тоном этой дамы и посмотрела на нее с удивлением.

— Я слушаю, — повторила дама более спокойно, — если вам угодно будет начать свой рассказ.

И, уступая неприятному ощущению, вызванному, вероятно, холодом, передернув плечами, по которым пробежала дрожь, она притопнула несколько раз ногой, застывшей от прикосновения к холодным плитам пола.

Ее спутница пододвинула к ней некоторое подобие коврика, лежавшего около ее кресла, но старшая дама в свою очередь взглядом выразила ей неудовольствие за это внимание.

— Оставьте себе этот коврик, сестра: вы более нежны, чем я.

— Извините, сударыня, — сказала графиня де Ламотт, — я глубоко сожалею о том, что вы начинаете чувствовать холод: но дрова подорожали еще на шесть ливров, так что вуа теперь стоит семьдесят ливров, а мой запас дров иссяк неделю назад.

— Итак, вы говорили, сударыня, — начала старшая дама, — что несчастливы, имея мать.

— Да, я понимаю, что такое кощунство требует пояснения, не правда ли, сударыня? — сказала Жанна. — Я готова дать вам его, так как вы выразили желание слушать меня.

Старшая дама утвердительно кивнула головой.

— Я уже имела честь сказать вам, сударыня, что мой отец вступил в неравный брак.

— Да, женившись на своей привратнице.

— Так вот, Мари Жоссель, моя мать, вместо того чтобы гордиться этим и всю жизнь быть признательной отцу за оказанную ей честь, начала с того, что разорила моего отца (что было, впрочем, нетрудно), заставляя мужа при всей скудности его средств выполнять разные неумеренные ее требования. Затем, доведя моего отца до необходимости продать последний клочок земли, она убедила его, что ему следует ехать в Париж, дабы вернуть себе права, связанные с его именем. Ей было нетрудно уговорить его, так как, весьма вероятно, он надеялся на справедливость короля. Он поехал, обратив в наличные деньги то немногое, чем еще владел.

Кроме меня, у отца были еще сын и дочь. Сын, такой же несчастный, как и я, прозябает рядовым на военной службе, а дочь, моя бедная сестра, накануне отъезда моего отца в Париж была оставлена около дома одного фермера, ее крестного.

Эта поездка поглотила небольшие оставшиеся у нас средства. Отец напрасно тратил силы, обращаясь ко всем с тщетными просьбами. Он лишь ненадолго показывался дома, рассказывая о своих неудачах и находя там одни только лишения. В его отсутствие мать, которой нужна была жертва, стала обращаться со мной все хуже и хуже, попрекая каждым съеденным куском. Тогда я стала мало-помалу есть один хлеб, а часто не ела вовсе ничего, садясь за нашу скромную трапезу только для вида. Но мать всегда находила повод для наказания: за малейшую провинность, которая заставила бы иной раз другую мать только улыбнуться, она била меня. Соседи, думая помочь, рассказали отцу, какое дурное обращение мне приходилось терпеть. Отец пробовал защищать меня от матери, не замечая того, что этим покровительством он превращает минутного врага в вечную мачеху. Увы, я не могла давать ему советов, которые были бы мне полезны: я была слишком мала, совсем ребенок, не могла объяснить себе, что происходит, и только терпела последствия, не стараясь доискиваться их причин. Я знала страдания — и все.

Но вот отец заболел, и ему пришлось оставаться дома, а затем он слег в постель. Меня удаляли из его комнаты под тем предлогом, что мое присутствие утомляло его и что я не умела сдерживать свою потребность двигаться, в которой сказывается молодая жизнь. А за порогом отцовской комнаты я снова попадала под власть матери. Она учила меня произносить одну фразу, сопровождая каждое слово ударами и пинками; затем, когда я выучила наизусть эту унизительную фразу, которую инстинктивно не хотела запоминать, когда мои глаза стали красны от пролитых слез, она вывела меня к выходной двери и толкнула навстречу первому прохожему, прилично одетому, с приказанием сказать ему эту фразу, если я не хочу быть избитой до смерти.

— О, это ужасно, ужасно! — пробормотала дама помоложе.

— А что это была за фраза? — спросила старшая.

— Вот она: «Сударь, сжальтесь над бедной сиротой, происходящей по прямой линии от Генриха де Валуа».

— О, какая гадость! — воскликнула старшая дама с гримасой отвращения.

— И какое впечатление производили эти слова?

— Одни выслушивали меня с жалостью, — продолжала Жанна, — другие прогоняли с угрозами. Некоторые, наконец, предупреждали, что опасно так говорить, что подобные слова могут услышать дурные люди. Но я знала одну опасность — ослушаться мать, знала один страх — получить побои.

— И что же дальше?

— Боже мой, сударыня! То, на что рассчитывала моя мать. Я приносила домой немного денег, что давало отцу возможность еще на несколько дней избавиться от ужасной перспективы попасть в больницу.

Старшая посетительница изменилась в лице, глаза младшей наполнились слезами.

— Наконец, сударыня, хоть я несколько и облегчала положение моего отца, гнусное ремесло заставило меня взбунтоваться. Однажды, вместо того чтобы гоняться за прохожими и приставать к ним с привычной мне фразой, я села у подножия уличной тумбы и просидела там целый день. Вечером я вернулась домой с пустыми руками и мать избила меня так, что на следующий день я заболела.

Тогда отец, лишившись всех средств, был принужден уйти в Отель-Дьё, где и умер.

— О, какой ужас! — прошептали обе дамы.

— Но что же вы стали делать, когда умер ваш отец? — спросила младшая из посетительниц.

— Бог сжалился надо мной. Через месяц после смерти моего бедного отца мать ушла с солдатом, своим любовником, бросив меня с братом.

— Так вы стали сиротами?

— О, совсем наоборот, сударыня. В отличие от других, мы чувствовали себя сиротами, пока у нас была мать. Нас поддерживало милосердие общества. Нам было противно протягивать руку за подаянием, и мы просили милостыню только при крайней необходимости: Господь велел своим созданиям самим добывать средства к существованию.

— Увы!

— Что я еще скажу вам, сударыня? Однажды я имела счастье встретить карету, которая медленно ехала к предместью Сен-Марсель. На запятках стояло четыре лакея. В карете сидела женщина, молодая и красивая. Я протянула к ней руку, прося милостыню, а она стала расспрашивать меня. Мои ответы и мое имя удивили и даже насторожили ее. Я дала ей свой адрес и объяснила, как меня найти. На следующий день она убедилась, что я не солгала, и взяла нас, меня и брата, к себе. Затем она определила моего брата в полк, а меня в швейную мастерскую. Так мы оба были спасены от голода.

— Эта дама была госпожа де Буленвилье?

— Она самая.

— Кажется, она умерла?

— Да. Она умерла, и я снова впала в прежнее ужасное положение.

— Но ее муж ведь жив и богат?

— Ее мужу, сударыня, я, тогда совсем молодая девушка, также обязана большими страданиями, как моей матери я обязана страданиями детства. К тому времени я уже выросла, возможно, похорошела; он это заметил и захотел получить плату за свои благодеяния. Я отказала. В это самое время умерла госпожа де Буленвилье. Человека, за которого она выдала меня замуж, честного и храброго воина де Ламотта, не было здесь, так что со смертью моей благодетельницы я больше осиротела, чем после кончины отца.

Вот моя история, сударыня. Я сократила описание моих страданий. Следует избавлять людей счастливых и милосердных, какими мне кажется вы, сударыни, от того, чтобы выслушивать столь длинные рассказы.

Продолжительное молчание наступило после этой последней фразы г-жи де Ламотт.

Старшая из двух дам первая прервала его:

— А что делает ваш муж? — спросила она.

— Мой муж находится в гарнизоне Бар-сюр-Об, сударыня; он служит в жандармах и, так же как я, ожидает лучших времен.

— Но вы обращались с просьбой ко двору?

— Конечно.

— Имя Валуа, подтверждаемое документами, вероятно, возбудило к вам участие?

— Я не знаю, сударыня, какие чувства вызвало мое имя, так как я не получила ответа ни на одну просьбу.

— Но ведь вы видели министров, короля, королеву?

— Никого. Везде мои попытки были безуспешны, — отвечала г-жа де Ламотт.

— Не можете же вы ходить с протянутой рукой!

— Нет, сударыня, я отвыкла от этого. Но…

— Что?

— Но я могу умереть с голоду, как мой отец.

— У вас нет детей?

— Нет, сударыня, и мой муж, найдя смерть на службе престолу, обретет, по крайней мере для себя, достойный конец наших испытаний.

— Не можете ли вы, сударыня, хотя мне очень неприятно настаивать на этом, представить мне доказательства вашего происхождения?

Жанна встала, порылась в шкафчике и вынула оттуда несколько бумаг, которые и подала благотворительнице.

Но так как ей очень хотелось воспользоваться той минутой, когда дама приблизится к свету, чтобы рассмотреть бумаги, и таким образом покажет черты своего лица, она с особенной заботливостью подняла фитиль лампы, усилив ее свет.

Отгадав ее намерение, дама-благотворительница тотчас же отвернулась от лампы, словно свет ей резал глаза, и, следовательно, отвернулась от г-жи де Ламотт.

В этой-то позе она внимательно перечитала все документы, одну бумагу за другой.

— Но, — заметила она, — это все копии актов, сударыня. Я не вижу здесь ни одного подлинника.

— Подлинники находятся в верном месте, сударыня, я могу их предъявить…

— Если бы представился для того важный случай, не правда ли? — с улыбкой сказала дама.

— Случай, доставивший мне честь видеть вас, сударыня, конечно, очень важен для меня; но документы, о которых вы говорите, так драгоценны…

— Я понимаю. Вы не можете их доверить первому встречному.

— О сударыня! — воскликнула графиня, которой наконец удалось на секунду разглядеть полную достоинства наружность своей покровительницы, — о сударыня, мне кажется, что вы для меня не первая встречная.

И с этими словами Жанна, быстро открыв другой шкафчик с секретным замком, извлекла оттуда оригиналы подтверждающих документов, тщательно уложенные в старенький портфель с гербом Валуа.

Дама взяла и внимательно, как знаток, пересмотрела их.

— Вы правы, — сказала дама-благотворительница, — эти документы в полном порядке. Я советую вам не терять времени и представить их кому следует.

— А что я, по вашему мнению, могу тогда получить, сударыня?

— Вне всякого сомнения, пенсию для вас и продвижение по службе для господина де Ламотта, если только этот дворянин его достоин.

— Мой муж — воплощенная честь, сударыня, и всегда строго исполнял свои служебные обязанности.

— Этого достаточно, сударыня, — сказала дама-благотворительница, закрывая лицо капюшоном.

Госпожа де Ламотт с тревогой следила за каждым ее движением.

Она видела, как дама опустила руку в карман и вынула из него сначала вышитый платок, которым она прикрывала лицо, когда ехала в санях по бульварам.

За платком последовал маленький сверток с золотом, имевший дюйм в диаметре и три или четыре дюйма в длину.

Дама-благотворительница положила этот сверток на шифоньерку со словами:

— Совет благотворительного общества уполномочил меня, сударыня, предложить вам, в ожидании лучшего, эту незначительную помощь.

Госпожа де Ламотт окинула сверток беглым взглядом.

«Экю по три ливра, — думала она, — здесь их, по крайней мере, пятьдесят штук, а может быть, и сто. Ну, это полтораста или даже наверно, триста ливров, упавших нам с неба. Но для ста золотых сверток слишком короток, а для пятидесяти слишком длинен».

Пока она производила эти наблюдения, обе дамы прошли в первую комнату, где г-жа Клотильда спала на стуле около свечи, красный и чадивший фитиль которой был окружен целым потоком растопленного сала.

От едкого и отвратительного запаха дама, которая положила сверток на шифоньерку, едва не задохнулась. Она поспешно опустила руку в карман и достала флакон.

Но на зов Жанны г-жа Клотильда проснулась и, схватив крепко обеими руками огарок свечи, высоко приподняла его, как маяк, над темными ступенями лестницы, невзирая на протест обеих посетительниц, твердивших ей, что она отравляет их этим освещением.

— До свидания, до свидания, госпожа графиня, — закричали они и поспешно выскочили на лестницу.

— Где я могу иметь честь поблагодарить вас, сударыни? — спросила Жанна де Валуа.

— Мы вам дадим знать, — отвечала старшая дама, стараясь спуститься с лестницы возможно скорее.

И звук их шагов вскоре затих на нижних этажах.

Госпожа де Валуа вернулась к себе; ей хотелось поскорее посмотреть, верны ли были ее соображения относительно свертка. Но, проходя по первой комнате, она задела ногой какой-то предмет, скатившийся с циновки, которая прикрывала дверь снизу.

Нагнуться, поднять этот предмет и подбежать к лампе было делом нескольких мгновений.

Это была золотая коробочка, круглая, плоская, с простой гильошировкой.

В коробочке лежало несколько душистых шоколадных лепешек; но, хотя ее форма была плоской, можно было заметить, что у нее двойное дно; графине потребовалось некоторое время для того, чтобы найти секретную пружину.

Наконец она ее нашла и нажала.

Тотчас же перед ее глазами предстало изображение красивой женщины с суровой, несколько мужественной наружностью и выражением королевского величия на лице.

Немецкая прическа и великолепное ожерелье, напоминавшее цепь какого-то ордена, придавали совершенно своеобразный характер этому портрету.

Вензель, составленный из букв М и Т, обвитых лавровым венком, был помещен на крышке.

Госпожа де Ламотт предположила, судя по сходству этого портрета с наружностью молодой дамы, своей благодетельницы, что это изображение ее матери или бабушки, и первым побуждением графини было, надо сознаться, броситься к лестнице за дамами.

Но она услышала стук выходной двери.

Тогда она бросилась к окну, чтобы позвать посетительниц, так как было слишком поздно догонять их.

Но все, что она могла разглядеть, был быстро мчавшийся кабриолет в конце улицы Сен-Клод, поворачивавший за угол улицы Сен-Луи.

Тогда графиня, потеряв всякую надежду вернуть дам, еще раз оглядела коробочку и дала себе слово, что отошлет ее в Версаль.

— Я не ошиблась, — воскликнула она затем, схватив сверток с шифоньерки, — здесь только пятьдесят экю.

И сорванная обертка полетела на пол.

— Луидоры! Двойные луидоры! — воскликнула графиня. — Пятьдесят двойных луидоров! Две тысячи четыреста ливров!

И алчная радость блеснула в ее глазах, между тем как г-жа Клотильда, ошеломленная зрелищем такого количества золота, какого ей еще никогда не приходилось видеть, всплеснув руками, стояла с открытым ртом.

— Сто луидоров! — повторяла г-жа де Ламотт. — Эти дамы, значит, богаты? О, я их найду!..

IV

БЕЛ

Госпожа де Ламотт не ошиблась в своем предположении, что скрывшийся кабриолет уносил двух дам-благотворительниц.

Эти дамы действительно нашли у дома один из тех кабриолетов, какими пользовались в те времена: на высоких колесах, с легким кузовом, высоко прилаженным фартуком и удобным сиденьем позади для грума.

Кабриолет, запряженный прекрасной лошадью ирландской породы, гнедой масти, с коротким хвостом и мясистым крупом, был доставлен на улицу Сен-Клод тем же слугой, который правил санями и которого дама-благотворительница, как мы видели, называла Вебером.

Вебер держал лошадь под уздцы, когда дамы вышли из дома, и старался успокоить нетерпение горячего коня, который бил ногой по снегу, становившемуся по мере наступления ночи все более твердым.

— Матам, — сказал Вебер, когда показались обе дамы, — я хотел сапрячь на сефодня Сцибиона, который очень силен и послушен, но Сцибион ушиб себе ногу фчера фечером; таким образом, остался один Бел, а с ним трутно спрафляться.

— О, для меня это безразлично, Вебер. Как вам известно, — отвечала старшая дама, — у меня твердая рука и есть привычка править.

— Я знаю, что фы править прекрасно, матам, но дороки плохи очень. Кута фам уготно ехать?

— В Версаль.

— По бульфарам?

— Нет, Вебер, теперь морозит и на бульварах сплошной лед. По улицам, я думаю, проехать легче, так как тысячи прогуливающихся не дают льду застывать. Ну же, Вебер, скорее.

Вебер придержал лошадь, пока дамы легко вспрыгнули в кабриолет, а затем сам вскочил позади, сообщив, что он готов. Тогда старшая дама обратилась к своей спутнице.

— Ну, Андре, — сказала она, — как вам показалась эта графиня?

С этими словами она отпустила вожжи, и лошадь помчалась как стрела, завернув за угол улицы Сен-Луи.

В эту-то минуту г-жа де Ламотт открыла окно, чтобы позвать дам-благотворительниц.

— Я нахожу, — отвечала дама, которую звали Андре, — что госпожа де Ламотт жалка и очень несчастна.

— Она хорошо воспитана, не правда ли?

— Да, без сомнения.

— Вы что-то холодны к ней, Андре.

— Если вам угодно знать правду, у нее в лице есть что-то хитрое, что мне не нравится.

— О, вы недоверчивы, Андре, я это знаю, и чтобы понравиться вам, надо быть совершенством. Я же нахожу, что эта графиня вызывает участие и очень естественна — как в своей гордости, так и в смирении.

— Она должна быть очень счастлива, что имела честь понравиться вашему…

— Берегись! — крикнула дама, быстрым движением вожжей заставляя свою лошадь, едва не сбившую с ног носильщика на улице Сент-Антуан, взять вправо.

— Перегись! — крикнул оглушительным голосом Вебер.

И кабриолет продолжал свой путь.

Но сзади раздались проклятия человека, едва не попавшего под колеса, а несколько голосов, отозвавшихся эхом на его брань, тотчас же придали своим возгласам крайне враждебный характер.

В несколько секунд Бел отдалился от людей, посылавших вслед им проклятия, на огромное расстояние, отделявшее улицу Сент-Катрин от площади Бодуайе.

Там, как известно, дорога разветвляется; но умело правившая дама храбро выбрала улицу Ткацкого Ряда, многолюдную, узкую и далеко не аристократическую.

Поэтому, несмотря на часто повторяемые дамой окрики и рев Вебера, со всех сторон раздавались крики взбешенных прохожих:

— О, кабриолет! Долой кабриолет!

Бел продолжал мчаться, и его кучер своей маленькой, почти детской ручкой заставлял его бежать быстро и свободно по лужам растаявшего снега и по более опасным замерзшим ручейкам и выбоинам на мостовой.

Против всякого ожидания, пока дело обошлось без осложнений; ярко горевший фонарь отбрасывал перед собой луч света, а эта предохранительная мера была роскошью, которой полиция того времени не требовала от владельцев кабриолетов.

Итак, повторяем, дело обошлось без всяких неприятных случайностей: кабриолет не зацепил ни одного экипажа, не задел ни одной тумбы, ни одного прохожего, что положительно было чудом; а между тем крики и угрозы не умолкали.

Кабриолет с той же быстротой и так же благополучно пересек улицы Сен-Медерик, Сен-Март и Мясника Обри.

Может быть, читатель подумает, что по мере приближения к более цивилизованным кварталам ненависть, проявляемая прохожими к аристократическому экипажу, должна была ослабевать.

Совершенно наоборот: едва Бел вступил на улицу Железного Ряда, как Вебер, преследуемый по-прежнему бранью черни, заметил собравшиеся по пути следования кабриолета группы людей, причем многие намеревались даже бежать за экипажем и остановить его.

Но Веберу все же не хотелось тревожить свою госпожу. Он видел, какое хладнокровие и какую ловкость она выказывала, умело проскальзывая мимо всех препятствий — одушевленных и неодушевленных, которые вызывают отчаяние или чувство триумфа у парижских кучеров.

Что касается Бела, то, крепко держась на своих словно стальных ногах, он даже ни разу не поскользнулся, до такой степени рука, державшая вожжи, умело помогала избегать встречающиеся спуски и разные случайности в пути.

Однако вокруг кабриолета уже раздавался не ропот, а громкая брань. Дама, державшая вожжи, заметила это, но приписала враждебное настроение какой-нибудь обычной причине, например холодной погоде и дурному расположению духа обывателей. Тем не менее она решила не испытывать судьбу.

Она щелкнула языком; при этом звуке Бел вздрогнул и со спокойной рыси перешел на длинную.

Лавки пролетали мимо; прохожие бросались в сторону.

Крики «Берегись! Берегись!» не умолкали ни на минуту.

Кабриолет был уже недалеко от Пале-Рояля и только что промчался мимо улицы Кок-Сент-Оноре, перед которой самый красивый из всех снежных обелисков возносил еще довольно горделиво к небу свою иглу, уменьшавшуюся от оттепели, как палочка ячменного сахара, которую дети, обсасывая, делают в конце концов не толще иголки.

Этот обелиск был увенчан роскошным султаном из лент, правда несколько полинялых. А ленты поддерживали качающуюся между двумя фонарями доску, на которой народный стихотворец из этого квартала начертал прописными буквами следующее четверостишие:

О государыня, чей лик всех чар прекрасней,

Стань рядом с королем, спасающим народ:

Пусть хрупок памятник, пусть тают снег и лед —

У нас в сердцах любовь к тебе не гаснет [4]Здесь и далее стихи в переводе Г. Адлера..

Здесь-то Бел в первый раз натолкнулся на серьезное препятствие. Монумент, который собирались иллюминировать, собрал вокруг себя много любопытных, стоявших плотной толпой, а через толпу нельзя проехать рысью.

Поэтому поневоле пришлось пустить Бела шагом.

Но все видели, как он мчался с быстротой молнии, слышали летевшие ему вслед крики, так что, хотя он, встретив препятствие, разом остановился, появление кабриолета, по-видимому, произвело на толпу самое неблагоприятное впечатление.

Тем не менее, она расступилась.

После этого ехавшие натолкнулись на другую толпу, собравшуюся уже по другой причине.

Решетки Пале-Рояля были открыты, и огромные костры во дворе согревали целую армию нищих, которым лакеи герцога Орлеанского раздавали суп в глиняных мисках.

Но как ни велико было число людей, гревшихся и пробавлявшихся едой, все же зрителей, наблюдавших, как они ели и грелись, было еще больше. В Париже уж такое обыкновение: на каждого человека, чем бы он ни был занят, всегда найдется много любопытных зрителей.

Кабриолет, преодолев первое препятствие, был поэтому вынужден остановиться перед вторым, как корабль среди подводных камней.

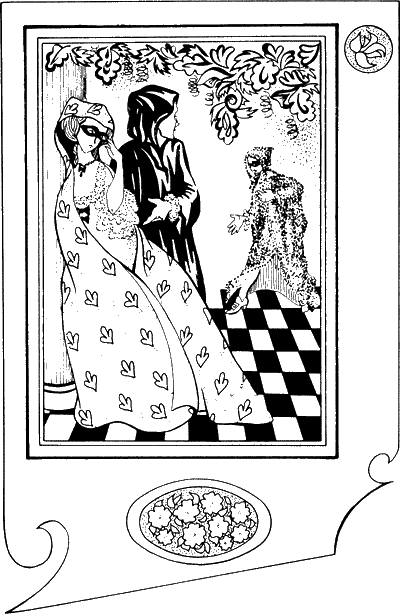

В ту же минуту крики, до этого доносившиеся до обеих дам как неясный и неопределенный шум, долетели до их ушей совершенно явственно.

— Долой кабриолет! Долой убийц! — слышалось со всех сторон.

— Эти крики относятся к нам? — спросила свою спутницу дама, правившая лошадью.

— Боюсь, что к нам, — отвечала та.

— Да разве мы задавили кого-нибудь?

— Никого.

— Долой кабриолет! Долой убийц! — с бешенством ревела толпа.

Гроза все разрасталась, лошадь схватили под уздцы, и Бел, которому не очень-то нравилось прикосновение этих грубых рук, перебирал ногами; с морды его во все стороны слетали клочья пены.

— К комиссару! К комиссару! — крикнул кто-то.

Дамы переглянулись в полном изумлении.

Тотчас же тысячи голосов подхватили:

— К комиссару! К комиссару!

Между тем несколько любопытных старались заглянуть под верх кабриолета.

В толпе начались пересуды.

— Смотри, здесь женщины, — сказал чей-то голос.

— Да, это куколки Субиза, содержанки Эннена.

— Девки из Оперы, воображающие себя вправе давить бедный люд, потому что имеют по десяти тысяч ливров в месяц, чтобы откупаться от больницы.

Бешеное «ура» раздалось в ответ на эти последние оскорбления.

Волнение проявлялось у обеих дам неодинаково. Одна, вся задрожав и побледнев, отодвинулась в глубь кабриолета, а другая решительно высунула голову, нахмурив брови и стиснув зубы.

— О сударыня, — воскликнула ее спутница, оттаскивая ее назад, — что вы делаете?

— К комиссару! К комиссару! — продолжали кричать в толпе. — И пусть они назовут себя.

— О сударыня, мы погибли, — сказала дама помоложе на ухо своей спутнице.

— Мужайтесь, Андре, мужайтесь, — отвечала та.

— Но вас увидят, могут узнать!

— Посмотрите через заднее окошечко, сидит ли Вебер сзади.

— Он пытается сойти, на него набросились, он отбивается. А, вот он подходит.

— Вебер, Вебер! — сказала по-немецки дама. — Помогите нам выйти.

Слуга повиновался и, отодвинув сильным движением плеч толпу, отстегнул фартук кабриолета.

Обе дамы легко спрыгнули на землю.

В это время толпа обрушила свою ярость на лошадь и на кабриолет, разломав его кузов.

— Да в чем дело, ради Бога? — продолжала по-немецки старшая дама. — Вы понимаете тут что-нибудь, Вебер?

— Честное слово, нет, сударыня, — отвечал слуга, которому на этом языке было легче объясняться, чем по-французски, продолжая раздавать вправо и влево здоровые пинки ногами, чтобы выручить свою госпожу.

— Да это не люди, а какие-то дикие звери! — продолжала дама по-немецки. — В чем они меня обвиняют? Ну?

В эту минуту учтивый голос, составлявший резкую противоположность раздававшимся вокруг дам угрозам и оскорблениям, отвечал на чистом саксонском диалекте:

— Они обвиняют вас, сударыня, в нарушении появившегося сегодня утром распоряжения парижской полиции, запрещающего до весны езду в кабриолетах, и без того небезопасную даже по хорошей мостовой, а теперь прямо гибельную для пешеходов в эту гололедицу, когда так легко попасть под колеса.

Дама обернулась, чтобы узнать, откуда раздался этот вежливый голос среди грозившей ей толпы, и заметила молодого офицера, которому, чтобы добраться до нее, пришлось, вероятно, сражаться так же энергично, как и Веберу, чтобы оставаться на своем месте.

Приятная и благородная наружность молодою человека, его высокий рост и мужественный вид понравились даме, и она поспешила ответить по-немецки:

— О Боже мой, сударь, я ничего не знала об этом распоряжении, решительно ничего.

— Вы иностранка, сударыня? — спросил молодой офицер.

— Да, сударь. Но скажите, что мне делать? Они ломают мой экипаж!

— Надо им оставить доламывать его, сударыня, и скрыться тем временем. Население Парижа озлоблено против богачей, выставляющих напоказ свою роскошь перед голодными и терпящими нужду людьми, и на основании сегодняшнего распоряжения вас отведут к комиссару.

— О, никогда, — воскликнула дама помоложе, — никогда!

— В таком случае, — продолжал со смехом офицер, — воспользуйтесь проходом, который я сделал в толпе, и исчезайте.

Эти слова были сказаны развязным тоном, который дал иностранкам понять, что офицер слышал замечания толпы относительно содержанок господ де Субиза и Эннена.

Однако спорить было не время.

— Дайте нам руку и проводите до первого извозчика, — сказала старшая дама властным тоном.

— Я собирался поднять вашу лошадь на дыбы, и вы могли бы убежать, воспользовавшись переполохом, так как, — продолжал молодой человек, которому очень хотелось избавиться от ответственности, падавшей на него, прими он на себя небезопасную охрану незнакомок, — народ недоволен, что мы говорим на языке, которого он не понимает.

— Вебер! — громко позвала дама. — Заставь Бела встать на дыбы, чтобы напугать толпу и заставить ее расступиться.

— А потом, матам…

— А затем оставайся здесь, пока мы не скроемся.

— А если они расломают экипаж?

— Пусть ломают, что тебе за дело? Спаси Бела, если можешь, а главное — себя самого; вот все, о чем я тебя прошу.

— Хорошо, матам, — отвечал Вебер.

И в ту же минуту он пощекотал горячего ирландского коня — тот сделал скачок и опрокинул наиболее разгоряченных из собравшихся, которые ухватились уже за его поводья и оглобли.

Это вызвало страшный испуг и смятение в толпе.

— Вашу руку, сударь, — сказала тогда дама офицеру, — пойдемте, милая, — продолжала она, обращаясь к Андре.

— Пойдемте, пойдемте, храбрая женщина, — тихо пробормотал офицер, с истинным восхищением и полной готовностью тотчас же предлагая ей свою руку.

Через несколько минут он вывел обеих женщин на ближайшую площадь, где стояли в ожидании ездоков фиакры; кучера спали на козлах, а лошади, полузакрыв глаза и понурив головы, ожидали своей скудной вечерней порции.

V

ДОРОГА В ВЕРСАЛЬ

Обе дамы были теперь в безопасности от покушений толпы, но можно было бояться, как бы за ними не последовали какие-нибудь любопытные и, подняв тревогу, не указали на них народу: это вызвало бы сцену вроде только что разыгравшейся, и закончиться она могла бы много хуже.

Молодой офицер понимал это, что можно было видеть по тому, как энергично он принялся будить одного из кучеров, скорее окоченевшего, чем спавшего.

Было так холодно, что, против своего обыкновения перебивать друг у друга ездоков, ни один из этих автомедонтов по двадцать су в час не двинулся. Оставался неподвижным даже тот, к которому обратился офицер.

Тогда молодой человек схватил его за воротник жалкого одеяния и потряс с такой силой, что вывел из оцепенения.

— Эй! — крикнул ему в самое ухо офицер, видя, что тот подает признаки жизни.

— Да, да, хозяин, — произнес возница, еще в полузабытьи и покачиваясь на козлах как пьяный.

— Куда вам, сударыни? — спросил офицер по-прежнему по-немецки.

— В Версаль, — на том же языке отвечала старшая дама.

— В Версаль! — воскликнул кучер. — Вы сказали — в Версаль?

— Да.

— Ну вот еще! Четыре с половиной льё по такому льду! Нет, нет!

— Вам хорошо заплатят, — сказала старшая из дам по-немецки.

— Вам заплатят, — повторил кучеру офицер по-французски.

— А сколько? — спросил тот, не двигаясь со своих козел и, по-видимому, не особенно доверяя обещанию. — Ведь дело не в том только, чтобы доехать до Версаля, господин офицер: надо еще и возвращаться.

— Достаточно будет луидора? — спросила офицера также по-немецки дама помоложе.

— Тебе предлагают луидор, — повторил молодой человек.

— Луидор — это самая цена, — проворчал кучер, — так как я рискую поломать ноги своим лошадям.

— Мошенник, ты имеешь право требовать только три ливра отсюда до дворца Ла Мюэтт, который на полдороге. Таким образом, считая оба конца, ты имеешь право только на двенадцать ливров, а вместо них ты получаешь двадцать четыре.

— О, не торгуйтесь, — сказала старшая из дам, — два, три, двадцать луидоров, лишь бы только он сейчас же трогался и ехал не останавливаясь.

— Одного луидора достаточно, сударыня, — отвечал офицер. — Ну, негодяй, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — долой с козел и отворяй дверцы.

— Я хочу получить плату вперед, — сказал кучер.

— Мало ли чего ты хочешь!

— Я имею право требовать это.

Офицер сделал движение к нему.

— Заплатим вперед, заплатим, — сказала старшая дама по-немецки.

И она стала поспешно рыться в кармане.

— Боже мой! — сказала она тихо своей спутнице. — У меня нет кошелька.

— Неужели?

— А ваш кошелек, Андре, с вами?

Молодая женщина с таким же беспокойством ощупала свой карман.

— Я… Нет, у меня его также нет.

— Поглядите хорошенько в карманах.

— Это бесполезно, — с неудовольствием отвечала молодая женщина, видевшая, что офицер наблюдает за ними все время, пока длились эти переговоры, а кучер, ворча себе что-то под нос, уже растянул свой большой рот для улыбки, хваля себя за благоразумную осторожность.

Дамы напрасно обыскивали свои карманы: ни та ни другая не нашла ни одного су.

Офицер видел, как они выходили из себя, то бледнея, то краснея. Положение становилось затруднительным.

Дамы уже готовы были отдать в залог цепочку или какую-нибудь драгоценность, когда офицер, щадя их самолюбие, вынул из кошелька луидор и протянул его кучеру.

Тот взял луидор, оглядел его и взвесил, между тем как одна из дам благодарила офицера, затем открыл дверцы, и обе дамы вошли в карету.

— А теперь, метр мошенник, — сказал ему молодой человек, — отвези этих дам, и как следует, без всякого обмана, слышишь?

— О, такие разговоры напрасны, господин офицер: это подразумевается само собой.

Во время этого короткого диалога дамы совещались между собой.

Они с настоящим ужасом видели, что проводник и покровитель собирается их оставить.

— Мадам, — тихо сказала дама помоложе своей спутнице, — он не должен бросать нас одних.

— Почему же? Спросим у него его имя и адрес; а завтра мы отошлем ему его луидор с благодарственной записочкой, которую вы напишете.

— Нет, мадам, пусть остается, умоляю вас… Если кучер окажется нечестным, если он начнет вытворять что-нибудь дорогой… В такую погоду дороги очень плохи. К кому мы обратимся за помощью?

— Да ведь у нас есть его номер и литера бюро.

— Да, и я не спорю, что вы можете потом приказать дать ему сколько угодно плетей; но если в ожидании этого вы не приедете сегодня ночью в Версаль, что тогда скажут, великий Боже!

Старшая из дам задумалась.

— Это правда, — сказала она.

В это время офицер уже откланивался, собираясь уходить.

— Сударь, сударь, — сказала по-немецки Андре, — еще одно слово, только одно слово…

— К вашим услугам, сударыня, — отвечал офицер, видимо недовольный, но с прежней изысканной вежливостью в тоне голоса и в выражении лица.

— Сударь, — продолжала Андре, — вы не можете отказать нам еще в одной любезности после стольких услуг.

— Я слушаю.

— Мы должны признаться вам, что боимся этого кучера: когда вы договаривались, он показался нам таким злым.

— Вы напрасно беспокоитесь, — сказал офицер, — я знаю его номер, 107, и литеру бюро, Z. Если он причинит вам какую-нибудь неприятность, обратитесь ко мне.

— К вам! — забывшись, воскликнула Андре по-французски. — Как мы обратимся к вам?! Мы даже не знаем вашего имени!

Молодой человек отступил на шаг назад.

— Вы говорите по-французски, — с изумлением сказал он, — и заставляете меня целые полчаса коверкать немецкий язык! О, право, сударыня, это очень нехорошо.

— Простите, сударь, — сказала по-французски другая дама, храбро придя на помощь своей смутившейся спутнице. — Вы видите, что хотя мы, может быть, и не иностранки, но все же заблудились в Париже и теперь попали в непривычный для нас фиакр. Вы светский человек и понимаете, что мы находимся в совершенно необычных для нас условиях. Помочь нам только наполовину — значило бы не помочь совсем. Вы проявили подлинную сдержанность и скромность. У нас сложилось о вас хорошее мнение. Не заставляйте менять его. Не судите о нас дурно, и если вы можете оказать нам услугу, не стесняйтесь сделать это. Или позвольте нам поблагодарить вас и искать поддержки у другого.

— Сударыня, — отвечал офицер, пораженный благородным и полным очарования тоном незнакомки, — располагайте мною

— В таком случае, сударь, сделайте одолжение — садитесь с нами.

— В фиакр?

— И проводите нас.

— До Версаля?

— Да, сударь.

Офицер без всяких возражений сел в фиакр на переднее место и крикнул кучеру:

— Трогай!

Дверцы захлопнулись, пассажиры братски разделили между собой меха и шубы, и кучер, миновав улицу Сен-Тома-дю-Лувр, пересек площадь Карусель и покатил по набережным.

Офицер откинулся в угол против старшей из дам, предварительно сняв редингот и тщательно покрыв им ее колени.

Все трое хранили глубокое молчание.

Кучер, потому ли, что хотел честно заработать плату, или потому, что присутствие офицера, внушая ему почтительный страх, удерживало его от поползновения проявить недобросовестность, не переставал погонять своих несчастных кляч по скользкой мостовой набережных и дороги Конферанс.

Между тем от дыхания трех путешественников внутри фиакра постепенно стало теплее. Тонкий аромат духов носился в воздухе и пробуждал в слегка одурманенном этим запахом мозгу молодого человека впечатление, становившееся с каждой минутой более благоприятным для его спутниц.

«Эти женщины, вероятно, засиделись где-нибудь в гостях, — думал он, — и теперь возвращаются в Версаль немного испуганные и слегка сконфуженные. Но если это дамы из общества, — продолжал размышлять офицер, — то почему они ехали в кабриолете, да еще сами правили?

О, на это легко ответить. Кабриолет был слишком тесен для трех лиц, и две дамы не захотят стеснять себя, посадив между собой лакея. Но ни у той, ни у другой совершенно не оказалось денег!»

Это обстоятельство, говорившее не в пользу спутниц, заслуживало новых раздумий.

«Наверно, кошелек был у лакея. Кабриолет, теперь, вероятно, разбитый на куски, был очень элегантен, а лошадь… если я знаю толк в лошадях, стоит полтораста луидоров.

Только богатые женщины могут бросить без сожаления такой кабриолет и такую лошадь. Поэтому отсутствие денег ни о чем не говорит. Да, но эта причуда говорить на иностранном языке, будучи француженкой?

Ну что же, это только свидетельство прекрасного воспитания. Авантюристкам не свойственно говорить по-немецки как природные немки, а по-французски — как парижанки.

Кроме того, обе женщины отличаются, по-видимому, врожденной изысканностью манер.

Мольбы более молодой женщины были очень трогательны. Обращение старшей отличалось благородством и повелительностью.

Да и помимо того, — продолжал размышлять молодой человек, помещая свою шпагу таким образом, чтобы она не беспокоила его соседок, — можно подумать, что военному человеку грозит какая-нибудь опасность из-за того, что он проведет два часа в фиакре вместе с двумя красивыми женщинами. Красивыми и скромными, — продолжал он, — так как они молчат и ждут, чтобы разговор начал я».

Без сомнения, обе молодые женщины, со своей стороны, также пытались составить себе мнение о молодом офицере. И в тот момент, когда он дошел до последнего пункта своих размышлений, старшая из дам обратилась к своей спутнице.

— Право, мой друг, — сказала она по-английски, — кучер везет нас, как покойников; мы никогда не доедем до Версаля. Держу пари, что нашему бедному спутнику скучно до смерти.

— Да ведь и разговор наш, — улыбаясь, отвечала более молодая, — не блещет занимательностью.

— Не находите ли вы, что он производит впечатление очень порядочного человека?

— Да, я того же мнения, мадам.

— Вы заметили, что он в морской форме?

— Я не особенно хорошо разбираюсь в формах.

— Да, он, как я сказала вам, — в форме морского офицера, а все моряки из хороших фамилий, к тому же форма ему очень идет и он очень красив, не правда ли?