Онлайн чтение книги

Наше сердце

Notre coeur

I

Мариоль приехал к ней. Ему пришлось дожидаться, потому что ее еще не было дома, хотя она утром назначила ему свидание городской депешей.

В этой гостиной, где он так любил бывать, где все ему нравилось, он все-таки, очутившись один, всякий раз чувствовал стеснение в груди, слегка задыхался, нервничал и не мог спокойно сидеть на месте до тех пор, пока она не появлялась. Он ходил по комнате в блаженном ожидании, опасаясь, как бы не задержало ее какое-нибудь непредвиденное препятствие и не заставило отложить их встречу до завтра.

Услышав, что у подъезда остановился экипаж, он встрепенулся от надежды, а когда в передней раздался звонок, он больше уже не сомневался, что это она.

Она, против обыкновения, вошла в шляпе, с возбужденным и радостным видом.

– У меня для вас новость, – сказала она.

– Да что вы, сударыня!

Она засмеялась, глядя на него.

– Да. Я на некоторое время уезжаю в деревню.

Его охватила внезапная глубокая печаль, отразившаяся на его лице.

– И вы сообщаете мне это с таким веселым видом?

– Вот именно. Садитесь, сейчас все расскажу. Не знаю, известно вам или нет, что у брата моей покойной матери, г-на Вальсази, главного дорожного инженера, есть имение около Авранша, где он служит и где с женой и детьми проводит часть года. А мы каждое лето навещаем их. В этом году я не хотела ехать, но он обиделся и устроил папе сцену. Кстати, скажу вам по секрету: папа ревнует меня к вам и тоже устраивает мне сцены, считая, что я себя компрометирую. Вам придется приезжать пореже. Но вы не огорчайтесь, я все улажу. Итак, папа меня разбранил и взял с меня обещание, что я дней на десять-двенадцать съезжу в Авранш. Мы уезжаем во вторник утром. Что вы на это скажете?

– Скажу, что вы приводите меня в отчаяние.

– И это все?

– А что же вы хотите? Ведь не могу же я вам воспрепятствовать.

– И не находите никакого выхода?

– Да нет… нет… не нахожу. А вы?

– У меня есть идея, а именно: Авранш совсем близко от горы Сен-Мишель. Вы бывали на Сен-Мишеле?

– Нет, сударыня.

– Так вот: в будущую пятницу вам взбредет в голову осмотреть эту достопримечательность. Вы остановитесь в Авранше, а, скажем, в субботу вечером, на закате, пойдете гулять в городской сад, который возвышается над бухтой. Мы случайно там встретимся. Папа разозлится, ну и пусть! На другой день я устрою поездку всей семьей в аббатство. Воодушевитесь и будьте очаровательны, как умеете быть, когда захотите. Очаруйте мою тетушку и пригласите нас всех пообедать в таверне, где мы остановимся. Там мы переночуем и, таким образом, расстанемся только на другой день. Вы вернетесь через Сен-Мало, а неделю спустя я буду уже снова в Париже. Хорошо придумано? Не душка ли я?

В порыве признательности он пролепетал:

– Вы – единственное, чем я дорожу на свете.

– Тш! – прошептала она.

И несколько мгновений они смотрели друг на друга. Она улыбалась, выражая этой улыбкой всю свою благодарность, признательность своего сердца, а также и расположение, очень искреннее, очень горячее, почти нежное. А он любовался ею, пожирал ее глазами. Ему хотелось упасть перед нею, броситься к ее ногам, целовать ее платье, кричать, а главное – выразить то, чего он не умел выразить, что захватило его всего, и душу его, и тело, то, что было несказанно мучительным, потому что он не мог этого проявить, – свою любовь, свою страшную и упоительную любовь.

Но она понимала его и без слов, подобно тому как стрелок угадывает, что его пуля пробила самую сердцевину мишени. В человеке этом не осталось ничего, кроме нее. Он принадлежал ей больше, чем она себе самой. И она была довольна, она находила его очаровательным.

Она ласково спросила:

– Итак, решено? Мы устроим эту прогулку?

Он ответил прерывающимся от волнения голосом:

– Конечно, сударыня, решено.

Потом, опять помолчав, она сказала, не считая нужным извиняться:

– Сегодня я не могу вас больше удерживать. Я вернулась домой только для того, чтобы сказать вам это, я ведь уезжаю послезавтра. Весь завтрашний день у меня занят, а до обеда мне надо еще побывать в четырех-пяти местах.

Он тотчас же встал, охваченный печалью: ведь единственным его желанием было не разлучаться с нею. И, поцеловав у нее руки, он ушел с немного сокрушенным сердцем, но полный надежды.

Четыре дня, которые ему пришлось провести в ожидании, показались ему очень долгими. Он провел их в Париже, ни с кем не видясь, предпочитая тишину – шуму голосов и одиночество – друзьям. А в пятницу утром он выехал с восьмичасовым экспрессом. В эту ночь он почти не спал, возбужденный ожиданием путешествия. Его темная, тихая комната, куда доносился только грохот запоздалых экипажей, как бы звавших его в дорогу, угнетала его всю ночь, как темница.

Едва сквозь спущенные шторы забрезжил серый и печальный свет занявшегося утра, он вскочил с постели, распахнул окно и посмотрел на небо. Он боялся, что будет плохая погода. Погода была хорошая. Реял легкий туман, предвестник зноя. Он оделся скорее обычного, был готов за два часа до отъезда, его сердце снедало нетерпение уехать из дому, быть уже в дороге; и, едва одевшись, он послал за извозчиком, так как боялся, что позже не найдет его.

При первых толчках экипажа он ощутил радостную дрожь, но на Монпарнасском вокзале снова разволновался, узнав, что до отхода поезда осталось еще целых пятьдесят минут.

Одно купе оказалось свободным; он купил его целиком, чтобы уединиться и вволю помечтать. Когда он почувствовал, что едет, что устремляется к ней, влекомый плавным и быстрым движением экспресса, его возбуждение не только не улеглось, но еще более возросло, и у него явилось желание, глупое, ребяческое желание – обеими руками подталкивать обитую штофом стенку, чтобы ускорить движение.

Долгое время, до самого полудня, он был подавлен надеждой и скован ожиданием, но постепенно, после того как миновали Аржантон, пышная нормандская природа привлекла его взоры к окнам.

Поезд мчался по обширной волнистой местности, пересеченной оврагами, где крестьянские фермы, выгоны и фруктовые сады были обсажены высокими деревьями, развесистые вершины которых сверкали в лучах солнца. Кончался июль, наступила пора изобилия, когда нормандская земля, могучая кормилица, предстает во всем своем цветении, полная жизненных соков. На всех этих участках, разделенных и связанных высокими лиственными стенами, всюду на этих свежих лугах, почва которых казалась плотью и как бы сочилась сидром, без конца мелькали тучные серые волы, пегие коровы с причудливыми узорами на боках, рыжие широколобые быки с отвислой мохнатой кожей на шее; они стояли с вызывающим и гордым видом возле изгороди или лежали, отъевшись на тучных пастбищах.

Тут и там, у подножия тополей, под легкой сенью ив, струились узенькие речки; ручьи, сверкнув на мгновение в траве и исчезнув, чтобы подальше снова появиться, наполняли эту местность благодатной свежестью.

И восхищенный Мариоль проносил свою любовь сквозь это отвлекающее, быстрое и непрерывное мелькание прекрасного яблоневого сада, в котором паслись стада.

Но когда он на станции Фолиньи пересел в другой поезд, нетерпение вновь овладело им, и в последние сорок минут он раз двадцать вынимал из кармана часы. Он беспрестанно высовывался из окна и наконец увидел на высоком холме город, где Она ждала его. Поезд опаздывал, и всего лишь час отделял его от той минуты, когда ему предстояло случайно встретить ее в городском саду.

Он оказался единственным пассажиром в омнибусе, высланном гостиницей; карета поднималась по крутой дороге Авранша, которому расположенные на вершине дома придавали издали вид крепости. Вблизи это оказался красивый древний нормандский городок с небольшими однообразными домами, сбившимися в кучу, похожими друг на друга, с печатью старинной гордости и скромного достоинства, придававших им средневековый и сельский вид.

Оставив чемодан в комнате, Мариоль тотчас же спросил, как пройти в Ботанический сад, и хотя времени у него было еще много, торопливо направился туда, в надежде, что, быть может, и она придет раньше назначенного часа.

Подойдя к воротам, он сразу увидал, что сад пуст или почти пуст. В нем прогуливались только три старика, три местных обывателя, по-видимому, проводившие здесь ежедневно свои последние досуги, да резвилось несколько маленьких англичан, тонконогих девочек и мальчиков, в сопровождении белокурой гувернантки, сидевшей с рассеянным и мечтательным видом.

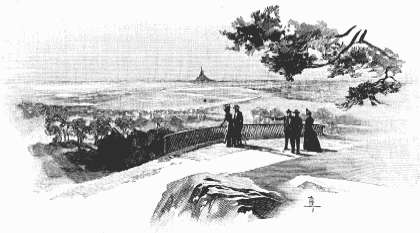

Мариоль шагал с бьющимся сердцем, всматриваясь в даль. Он достиг аллеи высоких ярко-зеленых вязов, которая наискось пересекала сад, образуя над дорожкой густой лиственный свод; он миновал аллею и, подходя к террасе, возвышавшейся над горизонтом, внезапно отвлекся мыслью от той, ради кого явился сюда.

У подножия возвышенности, на которой он стоял, простиралась необозримая песчаная равнина, сливавшаяся вдали с морем и небом. Речка катила по ней свои воды, а многочисленные лужи выделялись сверкающими пятнами и казались зияющими безднами второго, внутреннего неба.

Среди этой желтой пустыни, еще пропитанной спадавшим приливом, километрах в двенадцати-пятнадцати от берега, вырисовывались величественные очертания остроконечной горы – причудливой пирамиды, увенчанной собором.

Единственным его соседом в необъятных дюнах был обнаженный круглый утес, утвердившийся среди зыбкого ила: Томблен.

Дальше из голубоватых волн выступали коричневые хребты других скал, погруженных в воду, а справа, пробегая по горизонту, взор обнаруживал за этой песчаной пустыней обширные пространства зеленой нормандской земли, так густо поросшей деревьями, что она казалась бескрайным лесом. Здесь вся природа являлась сразу в одном месте, во всем своем величии, в своей мощи, свежести и красоте; и взгляд переходил от леса к гранитному утесу, одинокому обитателю песков, вздымавшему над необъятным взморьем свои причудливые готические очертания.

Странное наслаждение, уже не раз в былые времена испытанное Мариолем, – трепет при виде неожиданных красот, когда они открываются взорам путника в незнакомых местах, – теперь так сильно захватило его, что он замер на месте, взволнованный и растроганный, забыв о своем плененном сердце.

Но послышался удар колокола, и Мариоль обернулся, вновь охваченный страстным ожиданием встречи. Сад был по-прежнему почти пуст. Маленькие англичане исчезли. Только три старика продолжали свою унылую прогулку. Он последовал их примеру.

Она должна появиться сейчас, с минуты на минуту. Он увидит ее в конце дорожки, ведущей к этой чудесной террасе. Он узнает ее фигуру, ее походку, потом лицо и улыбку и услышит ее голос. Какое счастье! Какое счастье! Он ощущал ее где-то здесь, близко, неуловимую, еще невидимую, но она думает о нем и знает, что сейчас увидит его.

Он чуть не вскрикнул. Синий зонтик, всего лишь купол зонтика, мелькнул в отдалении над кустарником. Это, несомненно, она! Показался мальчик, кативший перед собою обруч; затем две дамы – в одной из них он узнал ее; потом – двое мужчин: ее отец и какой-то другой господин. Она была вся в голубом, как весеннее небо. О, да! Он узнал ее, еще не различая лица; но он не осмелился пойти ей навстречу, чувствуя, что станет бессвязно лепетать, будет краснеть, не сможет под подозрительным взглядом г-на де Прадона объяснить эту случайность.

Однако он шел им навстречу, поминутно смотря в бинокль, весь поглощенный, казалось, созерцанием горизонта. Окликнула его она и даже не потрудилась изобразить удивление.

– Здравствуйте, господин Мариоль! – сказала она. – Восхитительно, не правда ли?

Ошеломленный такою встречей, он не знал, в каком тоне отвечать, и пробормотал:

– Ах, вы здесь, сударыня? Какое счастье! Мне захотелось побывать в этой чудесной местности.

Она ответила, улыбаясь:

– И вы выбрали время, когда я здесь? Как это мило с вашей стороны!

Потом она его представила:

– Это один из лучших моих друзей, господин Мариоль. Моя тетушка, госпожа Вальсази. Мой дядя, который строит мосты.

После взаимных поклонов г-н де Прадон и молодой человек холодно пожали друг другу руки, и прогулка возобновилась.

Она поместила его между собою и тетей, бросив на него молниеносный взгляд, один из тех взглядов, которые свидетельствуют о глубоком волнении. Она продолжала:

– Как вам нравится здесь?

– Мне кажется, я никогда не видел ничего прекраснее.

На это она ответила:

– А если бы вы провели здесь, как я, несколько дней, вы почувствовали бы, до чего захватывает эта красота. Этого не передать никакими словами. Приливы и отливы моря на песчаной равнине, великое, непрерывное движение воды, которая омывает все это два раза в день, и притом наступает так быстро, что лошадь галопом не успела бы убежать от нее, необыкновенное зрелище, которое щедрое небо устраивает для нас, – клянусь, все это приводит меня в неистовство! Я сама не своя. Не правда ли, тетя?

Г-жа де Вальсази, уже пожилая, седая женщина, почтенная провинциалка, уважаемая супруга главного инженера, высокомерного чиновника, спесивого, как большинство воспитанников Политехнической школы[5]Политехническая школа – высшее учебное заведение в Париже., подтвердила, что никогда еще не видела своей племянницы в таком восторженном состоянии. Подумав немного, она добавила:

– Впрочем, это и не удивительно: ведь она ничего не видела и ничем не восхищалась, кроме театральных декораций.

– Но я почти каждый год бываю в Дьеппе или Трувиле.

Старая дама засмеялась:

– В Дьепп или Трувиль ездят только ради встреч с поклонниками. Море там лишь для того и существует, чтобы в нем купались влюбленные.

Это было сказано совсем просто, вероятно, без задней мысли.

Теперь они возвращались к террасе, которая непреодолимо влекла к себе всех. К ней невольно устремлялись со всех концов сада, подобно тому как шары катятся по наклонной плоскости. Заходившее солнце расстилало тонкий золотой полог за высоким силуэтом аббатства, которое все больше и больше темнело, напоминая огромную раку на фоне ослепительного занавеса. Но теперь Мариоль смотрел лишь на обожаемое белокурое создание, шедшее рядом с ним и овеянное голубым облаком. Никогда еще не видел он ее такой восхитительной. Она казалась ему в чем-то изменившейся; от нее веяло какой-то свежестью, которая разлилась во всем ее теле, в глазах, в волосах и проникла в ее душу, свежестью, присущей всей этой местности, этим небесам, свету, зелени. Такою он ее еще никогда не видел и никогда не любил.

Он шел рядом с нею, не находя, что сказать; прикосновение ее платья, касание локтя, а иногда и руки, встреча их взглядов, столь красноречивых, окончательно превращали его в ничто, сводили на нет его личность. Он чувствовал себя подавленным в присутствии этой женщины, поглощенным ею до такой степени, что уже перестал быть самим собою, а обратился в одно только желание, в один призыв, в одну любовь. Она уничтожила всю его прежнюю сущность, как пламя сжигает письмо.

Она отлично заметила, она поняла свое полное торжество и, трепещущая, растроганная и к тому же оживленная морским и деревенским воздухом, полным солнечных лучей и жизненных соков, сказала, не глядя на него:

– Как я рада видеть вас!

И тотчас же добавила:

– Сколько времени вы пробудете здесь?

Он ответил:

– Два дня, если сегодняшний день может идти в счет.

Потом он, обернувшись к тетке, спросил:

– Не согласится ли госпожа Вальсази с супругом оказать мне честь и провести завтрашний день вместе на горе Сен-Мишель?

Г-жа де Бюрн ответила за родственницу:

– Я не позволю тете отказаться, раз уж нам посчастливилось встретить вас здесь.

Жена инженера добавила:

– Охотно соглашусь, сударь, но при условии, что сегодня вечером вы у меня отобедаете.

Он поклонился, принимая приглашение.

Тогда в нем вспыхнула неистовая радость, радость, которая охватывает нас при получении самой желанной вести. Чего он добился? Что нового случилось в его жизни? Ничего. И все же его окрылял упоительный восторг, вызванный каким-то смутным предчувствием.

Они долго гуляли по этой террасе, дожидаясь, пока зайдет солнце, чтобы как можно дольше любоваться черною узорчатою тенью горы, выступавшей на огненном горизонте.

Теперь они вели разговор об обыденных вещах, ограничиваясь тем, что можно сказать в присутствии посторонних, и изредка взглядывали друг на друга.

Они вернулись на виллу, которая была расположена на окраине Авранша, среди прекрасного сада, возвышавшегося над бухтой.

Из скромности, к тому же немного смущенный холодным, почти враждебным отношением г-на Прадона, Мариоль ушел рано. Когда он подносил к губам руку г-жи де Бюрн, она сказала ему два раза подряд, с каким-то особым выражением: «До завтра, до завтра».

Как только он удалился, супруги Вальсази, давно уже усвоившие провинциальные привычки, предложили ложиться спать.

– Ложитесь, – сказала г-жа де Бюрн, – а я пройдусь по саду.

Отец ее добавил:

– И я тоже.

Она вышла, накинув шаль, и они пошли рядом по белым песчаным аллеям, освещенным полной луной и похожим на извилистые речки, бегущие среди клумб и деревьев.

После довольно долгого молчания г-н де Прадон сказал тихо, почти шепотом:

– Дитя мое, будь справедлива и согласись, что я никогда не докучал тебе советами.

Она поняла, куда он клонит, и, готовая к этому нападению, ответила:

– Простите, папа, по крайней мере один совет вы мне дали.

– Я?

– Да, вы.

– Совет относительно твоего… образа жизни?

– Да, и даже очень дурной. Поэтому я твердо решила: если вы мне еще будете давать советы – им не следовать.

– Что я тебе посоветовал?

– Выйти замуж за господина де Бюрна. Это доказывает, что вы лишены рассудительности, проницательности, не знаете людей вообще и вашей дочери в частности.

Он помолчал несколько секунд от удивления и замешательства, потом медленно заговорил:

– Да, тогда я ошибся. Но я уверен, что не ошибусь, высказав тебе сегодня свое отеческое мнение.

– Что ж, говорите! Я воспользуюсь им, если пригодится.

– Еще немного, и ты себя скомпрометируешь.

Она рассмеялась, рассмеялась слишком резким смехом и досказала за него:

– Разумеется, с господином Мариолем?

– С господином Мариолем.

– Вы забываете, что я уже скомпрометировала себя с Жоржем де Мальтри, с Масивалем, с Гастоном де Ламартом, с десятком других, к которым вы меня ревновали; стоит мне назвать человека милым и преданным, как весь мой кружок приходит в ярость, и вы первый, вы, которого небо даровало мне в качестве благородного отца и главного руководителя.

Он горячо возразил:

– Нет, нет, до сих пор ты ни с кем себя не компрометировала. Наоборот, ты проявляешь в отношениях со своими друзьями много такта.

Она ответила заносчиво:

– Дорогой папа, я уже не девочка и обещаю вам, что скомпрометирую себя с господином Мариолем не больше, чем с кем-либо другим, не беспокойтесь. Однако признаюсь вам, что это я просила его приехать сюда. Я нахожу его очаровательным, таким же умным, как все те, но меньшим эгоистом. Таково было и ваше мнение до того, как вы обнаружили, что я немного предпочитаю его остальным. Ох, не так-то уж вы хитры! Я тоже вас хорошо знаю и многое могла бы вам сказать, если бы захотела. Итак, господин Мариоль мне нравится, и поэтому я решила, что было бы очень приятно совершить с ним невзначай небольшую прогулку, что глупо лишать себя удовольствия, если это не грозит никакой опасностью. А мне не грозит опасность скомпрометировать себя, раз вы здесь.

Теперь она смеялась от души, зная, что каждое ее слово попадает в цель, что она держит его в руках благодаря этому намеку на его подозрительность и ревность, которые она давно почуяла в нем, и она забавлялась этим открытием с затаенным, злорадным и дерзким кокетством.

Он замолчал, пристыженный, недовольный, рассерженный, сознавая, что она угадала под его отеческой заботой скрытую враждебность, в причине которой он не хотел признаться даже самому себе. Она добавила:

– Не беспокойтесь. Вполне естественно в это время года совершить поездку на гору Сен-Мишель с дядей, тетей, с вами, моим отцом, и со знакомым. К тому же об этом никто не узнает. А если и узнает, тут нечего осуждать. Когда мы вернемся в Париж, этот знакомый займет свое обычное место среди остальных.

– Пусть так, – заключил он. – Будем считать, что я ничего не говорил.

Они прошли еще несколько шагов. Г-н де Прадон спросил:

– Не пора ли домой? Я устал, хочу лечь.

– Нет, я еще немного погуляю. Ночь так хороша!

Он многозначительно сказал:

– Далеко не уходи. Мало ли кто может встретиться.

– О, я буду тут, под окнами.

– Спокойной ночи, дитя мое.

Он быстро поцеловал ее в лоб и вошел в дом.

Она села немного поодаль на простую скамью, врытую в землю у подножия дуба. Ночь была теплая, напоенная ароматами полей, дыханием моря и светлой мглой; полная луна, поднявшись на самую середину неба, лила свет на залив, окутанный туманом. Он полз, как клубы белого дыма, заволакивая дюны, которые в этот час должен был затопить прилив.

Мишель де Бюрн, скрестив на коленях руки, устремив взор вдаль, старалась проникнуть в собственную душу сквозь непроницаемую дымку, подобную той, что застилала пески.

Сколько уже раз, сидя в туалетной перед зеркалом в своей парижской квартире, она спрашивала себя: что я люблю? чего желаю? на что надеюсь? чего хочу? что я такое?

Помимо восхищения самой собою и глубокой потребности нравиться, которые доставляли ей действительно много наслаждения, она никогда не испытывала никаких чувств, если не считать быстро потухавшего любопытства. Она, впрочем, сознавала это, потому что так привыкла разглядывать и изучать свое лицо, что не могла не наблюдать также и за душой. До сих пор она мирилась с этим отсутствием интереса ко всему тому, что других людей волнует, ее же может, в лучшем случае, немного развлечь, но отнюдь не захватить.

И все же всякий раз, когда она чувствовала, что в ней зарождается более острый интерес к кому-то, всякий раз, когда соперница, отвоевывая у нее поклонника, которым она дорожила, тем самым разжигала ее женские инстинкты и возбуждала в ее крови горячку влечения, она испытывала при этом мнимом зарождении любви гораздо более жгучее ощущение, нежели простую радость успеха. Но всегда это длилось недолго. Отчего? Она уставала, пресыщалась, была, быть может, излишне проницательной. Все, что сначала нравилось ей в мужчине, все, что ее увлекало, трогало, волновало, очаровывало в нем, вскоре начинало казаться ей уже знакомым, пошлым, обыденным. Все они слишком походили друг на друга, хоть и не были одинаковыми; и еще ни в одном из них она не находила тех свойств и качеств, которые нужны были, чтобы долго ее волновать и увлекать ее сердце навстречу любви.

Почему так? Была ли то их вина или ее? Недоставало ли им того, чего она ожидала, или ей недоставало того, что повелевает любить? Потому ли любишь, что встретил наконец человека, который представляется тебе созданным для тебя, или просто потому, что ты рожден со способностью любить? Временами ей казалось, что у всех сердце наделено, как тело, руками – ласковыми и манящими, которые привлекают, льнут и обнимают; а ее сердце – безрукое. У него одни только глаза.

Часто случается, что мужчины – и мужчины незаурядные – безумно влюбляются в женщин, недостойных их, лишенных ума, обаяния, порой даже красоты. Почему? Как? Что за тайна? Значит, этот человеческий недуг вызывается не только роковым предопределением, но также и каким-то зерном, которое мы носим в себе и которое внезапно прорастает? Она выслушивала признания, она разгадывала секреты, она даже собственными глазами наблюдала внезапное преображение, вызванное в душе этим дурманом, и много размышляла об этом.

В свете, в повседневной суете визитов, сплетен, всех мелких глупостей, которыми забавляются, которыми заполняют досуг богачи, она иногда с завистливым, ревнивым и почти что недоверчивым удивлением обнаруживала людей – и женщин и мужчин, – с которыми явно происходило что-то необычайное. Это проявлялось не ярко, не бросалось в глаза, но она угадывала и понимала это своим врожденным чутьем. На их лицах, в их улыбках, и особенно в глазах, появлялось нечто невыразимое, восторженное, восхитительно счастливое – душевная радость, разлившаяся по всему телу, озарившая и плоть и взгляд.

Сама не зная почему, она относилась к ним враждебно. Влюбленные всегда раздражали ее, и она принимала за презрение ту глухую и глубокую неприязнь, которую вызывали в ней люди, пылающие страстью. Ей казалось, что она распознает их благодаря своей необычайно острой и безошибочной проницательности. И действительно, нередко ей удавалось почуять и разгадать любовную связь прежде, чем о ней начинали подозревать в свете.

Когда она думала о том сладостном безумии, в которое повергает нас чье-то существование, чей-то образ, звук голоса, мысль, те неуловимые черты в близком человеке, которые неистово волнуют наше сердце, – она сознавала, что не способна на это. А между тем сколько раз, устав от всего и мечтая о неизъяснимых усладах, истерзанная неотступной жаждой перемен и чего-то неведомого, которая была, возможно, лишь смутным волнением, неосознанным стремлением любить, – она с тайным стыдом, порожденным гордыней, желала встретить человека, который ввергнул бы ее – пусть ненадолго, на несколько месяцев – в эту волшебную восторженность, охватывающую все помыслы, все тело, ибо в эти дни волнений жизнь, вероятно, приобретает причудливую прелесть экстаза и опьянения.

Она не только желала этой встречи, но даже сама чуть-чуть подготовила ее, совсем чуть-чуть, проявив немного своей ленивой энергии, которую ничто не занимало надолго.

Все ее мимолетные увлечения признанными знаменитостями, ослеплявшими ее на несколько дней, кончались тем, что кратковременная вспышка ее сердца неизменно угасала в непоправимом разочаровании. Она слишком многого ждала от этих людей, от их характера, их природы, их чуткости, их дарований. При общении с каждым из них ей всегда приходилось убеждаться, что недостатки выдающихся людей часто ощущаются резче, чем их достоинства, что талант – некий дар, вроде острого зрения или здорового желудка, дар особый, самодовлеющий, не зависящий от прочих приятных качеств, придающих отношениям задушевность и привлекательность.

Но к Мариолю ее с первой встречи привязывало что-то иное. Однако любила ли она его? Любила ли настоящей любовью? Не будучи ни знаменитым, ни известным, он покорил ее своим чувством, нежностью, умом – всеми своими подлинными и простыми достоинствами. Он покорил ее, ибо она думала о нем беспрестанно; беспрестанно желала, чтобы он был возле нее; ни одно существо в мире не было ей так приятно, так мило, так необходимо. Это-то и есть любовь?

Она не чувствовала в душе того пламени, о котором столько говорят, но она впервые испытывала искреннее желание быть для этого человека чем-то большим, чем обворожительной подругой. Любила ли она его? Нужно ли для любви, чтобы человек казался преисполнен привлекательных качеств, выделялся среди окружающих и стоял выше всех, в ореоле, который сердце обычно возжигает вокруг своих избранников, или же достаточно, чтобы человек очень нравился, нравился настолько, что без него почти уже нельзя обойтись?

Если так, то она любила его или, по крайней мере, была к этому очень близка. Глубоко, с пристальным вниманием поразмыслив, она в конце концов ответила себе: «Да, я люблю его, но мне недостает сердечного порыва: такою уж я создана».

Между тем сегодня она слегка почувствовала в себе этот порыв, когда увидела его идущим ей навстречу на террасе парка в Авранше. Впервые в ней проснулось то невыразимое, что толкает, влечет, бросает нас к кому-нибудь; ей доставляло большое удовольствие идти рядом с ним, чувствовать его возле себя сгорающим от любви и смотреть, как солнце садится за тенью Сен-Мишеля, напоминающей сказочное видение. Разве сама любовь – не сказка для душ, в которую одни инстинктивно верят, о которой другие мечтают так долго, что иной раз тоже начинают верить в нее? Не поверит ли в конце концов и она? Она почувствовала странное и сладостное желание склонить голову на плечо этого человека, стать ему более близкой, искать той «полной близости», которой никогда не достигаешь, подарить ему то, что тщетно предлагать, потому что все равно всегда сохраняешь это при себе: свою сокровенную сущность.

Да, она ощутила влечение к нему и в глубине сердца ощущает его и сейчас. Быть может, стоило только поддаться этому порыву, чтобы он превратился в страсть? Она всегда слишком сопротивлялась, слишком рассуждала, слишком боролась с обаянием людей. Разве не было бы упоительно в такой вечер, как сегодня, гулять с ним под ивами на берегу реки и в награду за его любовь время от времени дарить ему для поцелуя свои губы?

Одно из окон виллы распахнулось. Она обернулась. Это был ее отец, несомненно, искавший ее.

Она крикнула ему:

– Вы еще не спите?

Он ответил:

– Ты простудишься.

Она встала и направилась к дому. Вернувшись к себе, она раздвинула шторы, чтобы еще раз взглянуть на туман над бухтой, становившийся все белее от лунного света, и ей показалось, что и туман в ее сердце светлеет от восходящей любви.

Однако спала она крепко, и горничной пришлось разбудить ее, так как они собирались выехать рано, чтобы завтракать на горе.

Им подали большое ландо. Услышав шум колес по песку у подъезда, она выглянула в окно и тотчас же встретила взгляд Андре Мариоля, устремленный на нее. Ее сердце слегка забилось. Она с удивлением и испугом ощутила непривычное и странное движение того мускула, который трепещет и быстрее гонит кровь только оттого, что мы увидали кого-то. Как и накануне ночью, она спросила себя: «Неужели я влюблена?»

Потом, увидев его перед собою, она поняла, что он так увлечен, так болен любовью, что ей в самом деле захотелось открыть объятия и дать ему поцеловать себя.

Они лишь обменялись взглядом, а он был и этим так счастлив, что побледнел.

Лошади тронули. Стояло ясное утро, сиявшее всюду разлившейся юностью; щебетали птицы. Экипаж стал спускаться по склону, миновал реку и проехал несколько деревень по каменистой дороге, такой неровной, что ездоков подбрасывало на скамьях. После длительного молчания г-жа де Бюрн стала подшучивать над дядей по поводу плохого состояния дорог; этого оказалось достаточно, чтобы сломить лед, и реявшее в воздухе веселье передалось всем.

Вдруг, при выезде из одной деревушки, вновь показалась бухта, но уже не желтая, как накануне вечером, а сверкающая от прозрачной воды, которою было покрыто все: дюны, прибрежные луга и, по словам кучера, даже часть дороги немного подальше.

Затем целый час ехали шагом, выжидая, когда этот поток схлынет обратно в море.

Кайма дубов и вязов вокруг ферм, мимо которых они проезжали, то и дело скрывала от глаз очертания монастыря, возвышавшегося на горе, которую в этот час со всех сторон окружало море. Потом он снова мелькал между фермами, все ближе и ближе, все более и более поражая взор. Солнце окрашивало в рыжеватые тона узорчатый гранитный храм, утвердившийся на вершине скалы.

Мишель де Бюрн и Андре Мариоль любовались им, потом обращали друг на друга взоры, в которых сочетались – у нее едва зарождающееся, а у него уже буйное – смятение сердца с поэтичностью этого видения, представшего им в розовой дымке июльского утра.

Беседовали с дружеской непринужденностью. Г-жа Вальсази рассказывала трагические истории, ночные драмы в зыбучих песках, засасывающих людей. Г-н Вальсази защищал плотину от нападок художников и расхваливал ее преимущества, подчеркивая, что она дает возможность в любое время сообщаться с горою и постепенно отвоевывает у моря дюны – сначала для пастбищ, а потом и для нив.

Вдруг экипаж остановился. Дорога оказалась затопленной. С виду это был пустяк: тонкий водный покров на каменистом грунте, но чувствовалось, что местами образовались рытвины и ямы, из которых не выбраться. Пришлось ждать.

– Вода быстро схлынет, – утверждал г-н Вальсази, указывая на дорогу, с которой тонкий слой воды сбегал, словно его выпивала земля или тянула куда-то таинственная и могучая сила.

Они вышли из экипажа, чтобы посмотреть поближе на это странное, стремительное и бесшумное отступление моря, следуя за ним шаг за шагом. На затопленных лугах, кое-где холмистых, уже проступили зеленые пятна, которые все росли, округлялись, превращались в острова. Эти острова постепенно принимали очертания материков, разделенных крошечными океанами, и наконец на всем протяжении залива стало заметно беспорядочное бегство моря, отступавшего вдаль. Казалось, что с земли сдергивают длинный серебристый покров – огромный, сплошь искромсанный, рваный покров, и, сползая, он обнажал обширные пастбища с низкой травой, но все еще застилал лежащие за пастбищами светлые пески.

Все опять вошли в экипаж и стояли в нем, чтобы лучше видеть. Дорога впереди уже просыхала, и лошади тронули, но все еще шагом, а так как на ухабах путники теряли равновесие, Андре Мариоль вдруг почувствовал, что к его плечу прильнуло плечо г-жи де Бюрн. Сперва он подумал, что прикосновение это вызвано случайным толчком, но она не отстранилась, и каждый скачок колес отзывался ударом в плече Мариоля, волновал его сердце и вызывал в нем трепет. Он уже не решался взглянуть на молодую женщину, скованный блаженством этой нежданной близости, и думал, путаясь в мыслях, как одурманенный: «Возможно ли? Неужели возможно? Неужели мы теряем рассудок оба?»

Лошади снова пошли рысью, пришлось сесть. Тогда Мариоля внезапно охватило властное, непонятное желание быть особенно любезным с г-ном Прадоном, и он стал оказывать ему самые лестные знаки внимания. Чувствительный к комплиментам почти в такой же мере, как и его дочь, г-н де Прадон поддался лести, и вскоре его лицо снова приняло благодушное выражение.

Наконец доехали до плотины и покатили к горе, возвышавшейся в конце прямой дороги, проложенной среди песков. Слева ее откос омывала речка Понторсон, справа тянулись пастбища, поросшие низкой травой, которую кучер назвал морским гребешком, а дальше пастбища постепенно уступали место дюнам, еще пропитанным сочащейся морской водой.

Высокое здание вздымалось на синем небе, где теперь четко вырисовывались все его детали: купол с колоколенками и башенками, кровля, ощетинившаяся водостоками в виде ухмыляющихся химер и косматых чудищ, которыми наши предки в суеверном страхе украшали готические храмы.

В гостиницу, где был заказан завтрак, приехали только около часу. Хозяйка, предвидя опоздание, еще не приготовила его; пришлось подождать. Поэтому за стол сели очень поздно; все сильно проголодались. Шампанское сразу же всех развеселило. Все были довольны, а два сердца чувствовали себя на грани блаженства. За десертом, когда возбуждение от выпитого вина и удовольствие от беседы разлили в телах ту радость бытия, которая одушевляет нас к концу хорошей трапезы и настраивает со всем соглашаться и все одобрять, Мариоль спросил:

– Не остаться ли нам здесь до завтра? Как чудесно было бы вечером полюбоваться луной и вместе поужинать!

Г-жа де Бюрн тотчас же приняла предложение, согласились и двое мужчин. Одна только г-жа Вальсази колебалась – из-за сына, который остался дома, но муж уговорил ее, напомнив, что ей уже не раз приходилось так отлучаться. Он тут же, не сходя с места, написал телеграмму бонне. Ему очень нравился Мариоль, который, желая польстить, похвалил плотину и высказал мнение, что она вовсе не настолько вредит красоте горы, как обычно говорят.

Встав из-за стола, они пошли осматривать аббатство. Решили идти вдоль укреплений. Городок представляет собою кучку средневековых домов, громоздящихся друг над другом на огромной гранитной скале, на самой вершине которой высится монастырь; городок отделен от песков высокой зубчатой стеной. Эта стена круто поднимается в гору, огибая старый город и образуя выступы, углы, площадки, дозорные башни, которые на каждом повороте открывают перед изумленным взором все новые просторы широкого горизонта. Все приумолкли, слегка разомлев после обильного завтрака, но всё вновь и вновь изумлялись поразительному сооружению. Над ними, в небе, высился причудливый хаос стрел, гранитных цветов, арок, перекинутых с башни на башню, – неправдоподобное, огромное и легкое архитектурное кружево, как бы вышитое по лазури, из которого выступала, вырывалась, словно для взлета, сказочная и жуткая свора водосточных желобов со звериными мордами. Между морем и аббатством, на северной стороне горы, за последними домами начинался угрюмый, почти отвесный склон, называемый Лесом, потому что он порос старыми деревьями; он выступал темно-зеленым пятном на безбрежных желтых песках. Г-жа де Бюрн и Андре Мариоль, шедшие впереди, остановились, чтобы посмотреть вниз. Она оперлась на его руку, оцепенев от небывалого восторга. Она поднималась легко и готова была всю жизнь так подниматься с ним к этому сказочному храму и даже еще выше, к чему-то неведомому. Ей хотелось, чтобы этот крутой склон тянулся бесконечно, потому что здесь она в первый раз в жизни чувствовала почти полное внутреннее удовлетворение.

Она прошептала:

– Боже! Какая красота!

Он ответил, глядя на нее:

– Я не в силах думать ни о чем, кроме вас.

Она возразила, улыбнувшись:

– Я женщина не особенно поэтичная, но мне здесь так нравится, что я не на шутку потрясена.

Он прошептал:

– А я… я люблю вас безумно.

Он почувствовал, как она слегка пожала его руку, и они продолжали путь.

У ворот аббатства их встретил сторож, и они поднялись между двумя громадными башнями по великолепной лестнице, которая привела их в караульное помещение. Затем они стали переходить из залы в залу, со двора во двор, из кельи в келью, слушая объяснения, дивясь, восхищаясь всем, всем любуясь: склепом с его толстыми столбами, прекрасными мощными, огромными колоннами, поддерживающими алтарь верхней церкви, и всем этим чудом – грандиозным трехэтажным сооружением, состоящим из готических построек, воздвигнутых одна над другой, самым необыкновенным созданием средневекового монастырского и военного зодчества.

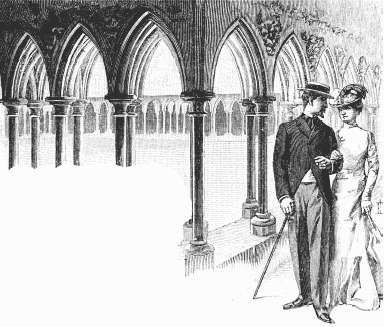

Наконец они дошли до монастыря. Когда они увидели большой квадратный двор, окруженный самой легкой, самой изящной, самой пленительной из монастырских колоннад всего мира, они были так поражены, что невольно остановились. Двойной ряд тонких невысоких колонн, увенчанных прелестными капителями, несет на себе вдоль всех четырех галерей непрерывную гирлянду готических орнаментов и цветов, бесконечно разнообразных, созданных неисчерпаемой выдумкой, изящной и наивной фантазией простодушных старинных мастеров, руки которых воплощали в камне их мысли и мечты.

Мишель де Бюрн и Андре Мариоль, под руку, не спеша обошли весь двор, тогда как остальные, немного утомившись, любовались издали, стоя у ворот.

– Боже, как мне здесь нравится! – сказала она, остановившись.

Он ответил:

– А я уже совсем потерял представление о том, где я, что я вижу, что со мной происходит. Я только чувствую, что вы подле меня, – вот и все.

Тогда она, улыбаясь, взглянула ему прямо в лицо и прошептала:

– Андре!

Он понял, что она отдается ему. Они не сказали больше ни слова и пошли дальше.

Продолжался осмотр здания, но они уже почти ни на что не глядели.

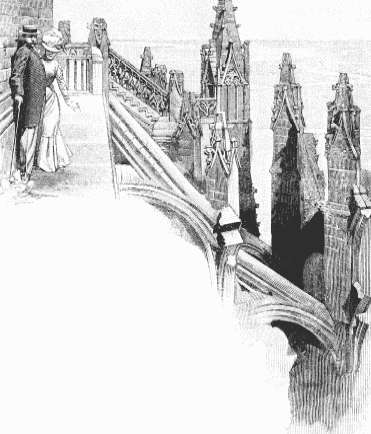

На мгновение их, однако, отвлекла заключенная в арке кружевная лестница, перекинутая прямо по воздуху от одной башенки к другой, словно для того, чтобы взбираться на облака. И снова они были изумлены, когда дошли до «Тропы безумцев» – головокружительной гранитной дорожки без перил, которая вьется почти до самой вершины последней башни.

– Можно по ней пройти? – спросила она.

– Запрещено, – ответил сторож.

Она вынула двадцать франков. Сторож заколебался. Все семейство, и так уже ошеломленное отвесной кручей и безграничным пространством, стало возражать против такой неосторожности.

Она спросила Мариоля:

– А вы пойдете, правда?

Он засмеялся:

– Мне удавалось преодолевать и более трудные препятствия.

И, не обращая внимания на остальных, они отправились.

Он шел впереди, по узкому карнизу у самого края бездны, а она пробиралась за ним, скользя вдоль стены, закрыв глаза, чтобы не видеть зияющей у ног пропасти, взволнованная, почти теряя сознание от страха, вцепившись в руку, которую он ей протягивал; но она чувствовала, что он непоколебим и не упадет в обморок, что он уверен в себе, ступает твердой поступью, и она с восхищением думала, несмотря на страх: «Вот настоящий мужчина!» Они были одни в пространстве, на такой высоте, где парят лишь морские птицы, они возвышались над горизонтом, по которому беспрерывно проносились белокрылые чайки, всматриваясь в даль желтыми глазками.

Почувствовав, что она дрожит, Мариоль спросил:

– Голова кружится?

Она прошептала:

– Немного. Но с вами я не боюсь.

Тогда, приблизясь к ней, он обнял ее одной рукой, чтобы поддержать, и она почувствовала такое успокоение от этой грубоватой мужской помощи, что даже решилась поднять голову и посмотреть вдаль.

Он почти нес ее, а она вверялась ему, наслаждаясь мощным покровительством человека, который ведет ее по воздуху, и чувствовала к нему признательность, романтическую женскую признательность за то, что он не портит поцелуями этот полет, полет двух чаек.

Когда они вернулись к своим спутникам, ожидавшим их в крайней тревоге, г-н де Прадон вне себя сказал дочери:

– Что за глупости ты делаешь!

Она ответила убежденно:

– Это не глупость, раз она удалась. То, что удается, папа, никогда не бывает глупо.

Он пожал плечами, и они стали спускаться. Задержались еще у привратника, чтобы купить фотографии, и когда добрались до гостиницы, наступало уже время обеда. Хозяйка посоветовала совершить еще небольшую прогулку по пескам, чтобы полюбоваться горою со стороны моря, откуда, по ее словам, открывается самый восхитительный вид.

Несмотря на усталость, все снова отправились в путь и, обогнув укрепления, немного углубились в коварные дюны, зыбкие, хоть и твердые на вид, где нога, ступив на разостланный под нею прекрасный желтый ковер, казавшийся плотным, вдруг глубоко погружалась в обманчивый золотистый ил.

С этой стороны аббатство, внезапно утратив вид морского собора, который так поражает, когда смотришь на него с берега, приобрело, как бы в угрозу океану, воинственный вид феодального замка с высокой зубчатой стеной, прорезанной живописными бойницами и поддерживаемой гигантскими контрфорсами, циклопическая кладка которых вросла в подошву этой причудливой горы. Но г-жу де Бюрн и Андре Мариоля уже ничто не интересовало. Они думали только о себе, оплетенные сетями, которые расставили друг другу, замурованные в той темнице, куда ничего уже не доносится из внешнего мира, где ничего не видишь, кроме одного-единственного существа.

Когда же они очутились за столом перед полными тарелками, при веселом свете ламп, они очнулись и почувствовали, что голодны.

Обед затянулся, а когда он кончился, то за приятной беседой забыли о лунном свете. Никому, впрочем, не хотелось выходить, и никто об этом не заговаривал. Пусть полная луна серебрит поэтическими переливами мелкие волны прилива, уже наступающего на пески с еле уловимым жутким шорохом, пусть она освещает змеящиеся вокруг горы укрепления, пусть среди неповторимой декорации безбрежного залива, блистающего от ползущих по дюнам отблесков, кладет романтические тени на башенки аббатства – больше уже не хотелось смотреть ни на что.

Еще не было десяти часов, когда г-жа Вальсази, одолеваемая сном, предложила ложиться спать. Все без возражений согласились с ней и, обменявшись дружескими пожеланиями спокойной ночи, разошлись по своим комнатам.

Андре Мариоль знал, что не заснет; он зажег две свечи на камине, распахнул окно и стал любоваться ночью.

Все тело его изнемогало под пыткой бесплодных желаний. Он знал, что она здесь, совсем близко, отделенная от него лишь двумя дверями, а приблизиться к ней было так же невозможно, как задержать морской прилив, затоплявший все кругом. Он ощущал в груди потребность кричать, а нервы его были так напряжены от тщетного, неутоленного желания, что он спрашивал себя, что же ему с собою делать, – потому что он больше не в силах выносить одиночество в этот вечер неосуществленного счастья.

И в гостинице, и на единственной извилистой улице городка постепенно затихли все звуки. Мариоль все стоял, облокотясь на подоконник, глядя на серебряный полог прилива, сознавая только, что время течет, и не решался лечь, словно предчувствуя какую-то радость.

Вдруг ему показалось, что кто-то взялся за ручку двери. Он резко повернулся. Дверь медленно отворилась. Вошла женщина; голова ее была прикрыта белым кружевом, а на тело накинута одна из тех свободных домашних одежд, которые кажутся сотканными из шелка, пуха и снега. Она тщательно затворила за собою дверь, потом, словно не замечая его, стоящего в светлом пролете окна и сраженного счастьем, она направилась прямо к камину и задула обе свечи.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления