Онлайн чтение книги

Апокалипсис Средневековья. Иероним Босх, Иван Грозный, Конец света

Апокалипсис в картинках

Что такое визуализация Апокалипсиса, как можно увидеть, а значит, отчасти, и познать непознаваемое и непредставимое? Правомерно ли будет изображение Откровения, ведь ни Страшного суда, ни всадников апокалипсиса, ни блудницы, ни воскресения мёртвых и т. д. в зримых образах никто не лицезрел (за исключением тайновидца Иоанна)? Что может стать визуальными эквивалентами аллегоричных фраз, узнаваемыми картинами потустороннего и где искать истоки художественных образов Откровения? Конечно же, в античной греко-римской культуре.

Любой исследователей, обратившийся к истории раннего христианства, увидит, что изображения апокалипсиса редко встречаются до окончания правления Константина Великого. К концу IV века христианство утверждается в качестве официальной религии Римской империи при Феодосии (391 г.): наступает расцвет раннехристианского искусства, обречённого на соблюдение старых добрых имперских амбиций Рима. Привычная римлянину иконография обретала новые смыслы, растворяясь в христианском ритуале[5]Изображение теофании, образа Бога в триумфе и славе небесной, – яркий пример римской имперской традиции и новых, христианских мотивов.. Единый христианский Бог всё больше проявлял себя в узнаваемых торжественных изображениях императоров и языческих богов. Фреска и мозаика были христианизированы, а фаюмский портрет мимикрировал в икону. Как новый невидимый Бог становился видимым, так и грядущий апокалипсис обретал свой зримый эквивалент.

Однако на катакомбных фресках и саркофагах, созданных до Константина, можно найти истоки христианской иконографии и те её элементы, которые в дальнейшем станут неотъемлемыми в визуальной программе Апокалипсиса. Отдельные символы: Альфа и Омега[6]Греческие буквы А – первая в алфавите и И – последняя – указывают на всемогущество Христа, вмещающего в себя всё творение, от начала времен до их конца. Эти две буквы, неоднократно встречаются в тексте Апокалипсиса, а также раннехристианском искусстве., агнец, пальмовая ветвь, разделение мудрых и неразумных дев, агнцев и козлищ (Мф. 25:1-33), – будут композиционно объединены на стенах храмов V–VI вв. в Риме и за его пределами. А к ним добавятся новые образы, которые войдут в арсенал художественного языка христианской культуры: агнец, стоящий на престоле, преуготовление престола Христу в знак Второго пришествия (Hetoimasia – престол уготованный), свиток за семью печатями, семь подсвечников, ангелы, поклонение Христу 24 старцами в образе оммажа императору, уходящего корнями в придворный церемониал античности (Aurum coronarium).

Рис. 38. Десять девушек вышли встречать жениха с зажёнными светильниками в руках. Однако жених всё не шёл и не шёл, и невесты тем временем, устав от ожидания, погрузились в сон. Проснувшись, пятеро из них обнаружили, что их светильники потухли. При этом именно они не взяли с собой масла. Пятеро других – маслом запаслись, но делиться не захотели, посоветовав подругам сходить в лавку. Как раз в тот момент, когда неразумные девы отправились за покупкой, явился жених и взял с собою на пир разумных, ожидавших его, и «готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Мф. 25:1-13). Образ Суда явлен притчей Христа о разделении дев на неразумных и мудрых: Справа (на стороне Христа) – райские кущи, куда удаляются разумные девы в парадных облачениях патрицианок; слева же – неразумные, они остаются в повседневных одеждах. Россанский кодекс, VI в. Музей диоцеза в Россано, Италия.

Мозаика римской базилики Санта-Пуденциана (Santa Pudenziana) конца IV – начала V вв., с пристрастием отреставрированная в XVI веке, тем не менее сохранила идею репрезентации Страшного суда: посреди апостолов восседает Христос, над ним изображено видение Иерусалима, сливающегося с Голгофой, на которой стоит монументальный крест – символ смерти и воскресения, начала и конца, окружённый Четырьмя живыми существами в лучах закатного солнца.

Рис. 39. Под центральной сценой крещения Иисуса (умирание для старой жизни и принятия новой) изображён престол уготованный – этимасия. В присутствии императора-Христа апостолы держат полами одежды венцы – награда за праведную веру (высшая награда в римской империи). На фоне райских, пальмовых кущ они славят величественный престол с киворием, он также и трон – знак Второго пришествия и воцарения Христа. На императорском троне лежит пурпурное седалище, на которое опирается драгоценный крест – символ Спасителя. Красная ткань, обнимающая крест, – это плат с главы Христа (Иоан. 20:7). Баптистерий Ариана, VI в. Италия, Равенна.

Рис. 40. Венец окружает монограмму Христа (Хризма – Хи-Ро, – монограмма имени Христа, состоящая из двух начальных греческих букв его имени: греч. ΧΡΙΣΤΌΣ), на концах буквы X висят медальоны с буквами Альфа и Омега. Мрамор, IV в. Музей Ватикана. Италия, Рим.

Необычен облик Четырёх живых существ, весьма часто встречающийся в христианском искусстве. Он восходит к описанию единого существа, тетраморфа из пророчества Иезекииля (др. – греч. τετρά-μορφος – «четырёхобразный, четырёхвидный»), объединяющего четыре лика: человека, льва, быка и орла. В 4 главе Откровения Иоанн Богослов продолжил эту традицию, но описывая по отдельности каждое из четырёх существ – стражей четырёх углов Трона Господа и четырёх пределов рая. Позднее эти животные были истолкованы как символы четырёх евангелистов.

В триумфальной арке над апсидой базилики V века Сан-Паоло-фуориле-Мура в Риме (Basilica di San Paolo fuori le Mura) центральную часть занимает поклонение агнцу 24 старцев – так же, как и на старом фасаде церкви Св. Петра18. А мозаика церкви VI века Св. Косьмы и Домиана (Santi Cosma е Damiano) изобилует знаками Второго пришествия в многочисленных визуальных отсылках к тексту Апокалипсиса: агнец на престоле, свиток за семью печатями, семь подсвечников, Четыре живых существа.

Памятники Равенны VI века продолжают эсхатологическую эстафету: в куполе базилики Сан-Витале (Basilica di San Vitale) о Страшном суде напоминает агнец в медальоне, несомый четырьмя ангелами. На северной стене – ангелы держат апокалиптический крест. В базилике Теодориха Сант-Аполлинаре-Нуово (Sant’Apollinare Nuovo) – Страсти Христовы, Воскресение и притча о разделении ангцев и козлищ запечатлевают евангельскую эсхатологию: по правую руку от Христа изображён красный ангел, опекающий овец (праведников), по левую, рядом с козлищами (грешниками) – синий (Мф. 25:31–33, см. рис. 42). Базилика Св. Михаила в Афричиско (Chiesa San Michele in Africisco) демонстрирует Христа, сидящего на престоле в окружении семи ангелов с трубами, дополняющими апокалиптическую программу. На фасаде базилики в Порече (Хорватия) VI века – апокалиптические образы семи подсвечников свидетельствуют об ожидании Страшного суда.

Рис. 41. В раннехристианском искусстве Иисус чаще всего представал в образе Доброго Пастыря, похожего на Орфея, молодого, безбородого и в короткой тунике. Эта катакомбная фреска – одно из первых изображений Христа с бородой и длинными тёмными волосами – отражает смену императорской моды на бороды и стрижки, а также подчёркивает его иудейское происхождение. По обе стороны от Христа – апокалиптические знаки начала и конца (Альфа и Омега). Катакомбы Коммодиллы, V в. Италия, Рим.

Рис. 42. Символическое изображение Страшного суда, где Христос (в императорском облачении) отделяет праведников от грешников: «Когда же приидет Сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую свою сторону, а козлов – по левую» (Мф. 25:31–33).

По левую руку от Христа – синий ангел. Вероятно, это одно из первых изображений дьявола. Пред ним – злые козлища тёмного цвета, которым противопоставлены белые агнцы подле красного ангела. Сант-Аполлинаре-Нуово (ок. 520 г.). Италия, Равенна.

Собирательным эсхатологическим высказыванием, сложившимся к IX веку, стала монументальная мозаика базилики Санта-Прасседе (Santa Prassede) в Риме. Сцена в конхе апсиды показывает грядущее Второе пришествие Христово. Агнец, стоящий на горе, древо жизни, райские реки выражают идею небесного Иерусалима. В центре изображён Спаситель, идущий по красным, синим и зелёным облакам. В левой руке Христос-законодатель держит свиток ( traditio legis ) с греческими буквами А и П. Этот образ иллюстрирует начало Апокалипсиса: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его… Я есть Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1:7–8). Правая рука Христа поднята, на ней видны следы от гвоздей – стигматы – символ мук, смерти и воскресения. Свиток за семью печатями и агнец, окружённый Четырьмя живыми существами, пустой трон, ожидающий Христа, символизирующий его правление и Второе пришествие, сам Христос, стоящий среди апостолов, – всё это яркие образы Конца света, визуализированные в мозаиках и на страницах рукописей.

Обилие апокалиптических мотивов в раннехристианском искусстве может быть истолковано как отражение эсхатологических размышлений о реальном наступлении последнего дня, ожидаемого в относительно скором времени после уже свершившегося Воскресения Христа. Вневременной триумфальный характер образов, утверждаемых репрезентацией Христа, связан с толкованием «настоящей парусии» – это понятие христианского богословия, первоначально обозначавшее и незримое присутствие Господа в мире с момента его явления, и его пришествие в мир в конце времён.

С одной стороны, абстрактизация и деисторизация Апокалипсиса – результат экзегезы Тихония и Августина. С другой стороны, теология связала мир горний и дольний – не в последнюю очередь посредством слияния, отождествления образа правителя с образом Христа. Силу и значение обретала концепция божественного происхождения власти королей. Итогом этого процесса стали изменения иконографии: идея Бога – ив особенности Христа – персонифицировалась не в добром пастыре, но в императоре, пантократоре-вседержителе[7]Образы апокалипсиса в монументальном искусстве IX – начала XII вв., практически не менялись. Описанные выше мотивы поклонения старцев агнцу и «передача законов» представлены во множестве памятников Рима и за его пределами: в зале базилики Сан-Джованни ин Латерано, в Санта-Чечилия-ин-Трастевере и Санта-Мария-ин-Трастевере, в Сан-Марко, Сан-Джованни-а-Порта-Латина, церкви Св. Себастьяна на Палатинском холме и базилике Св. Климента; в апсиде базилике Св. Ильи рядом с Непи, Св. Петра в Тускание, церкви Св. Себастьяна в Тиволи и т. д.. Менялась не только иконография, но и само осмысление мира: всё физическое обретало свое метафизическое измерение. Христианская культура обогащалась и полнилась знаками, символами и толкованиями, разгадка которых зависела от знания Священного писания. Мир мыслился через Текст. Слово, обладавшее сакральной природой, становилось основной для понимания всей жизни и устройства бытия. Поэтому созерцательное изучение, медитативное переписывание и контакт со священным текстом воплотился в культе книги-манускрипта, а также в красотах миниатюр, сопровождавших его.

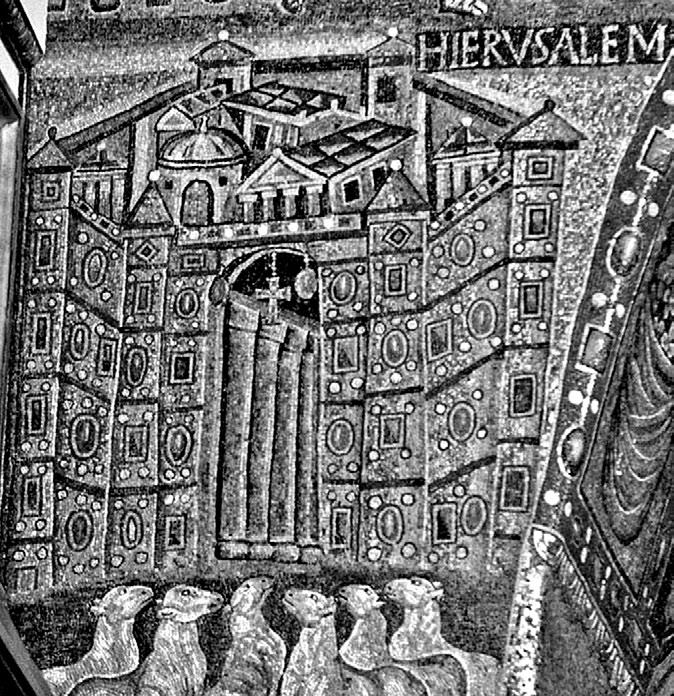

Рис. 43. Агнцы (символизирующие праведников, святых или мучеников) предстают у врат Небесного Иерусалима, изображённого как единое центрическое городское/храмовое пространство.

Мозаика триумфальной арки Санта-Мария-Маджоре (IV в). Италия, Рим.

Хотя развитие культуры манускриптов, – создание и воспроизведение священных текстов, – одна из важнейших составляющих христианства, иллюминированных Апокалипсисов раннехристианского периода и поздней античности не сохранилось, но они наверняка существовали с V века. Однако более поздние произведения унаследовали раннюю образность, благодаря чему можно реконструировать две традиции: во-первых, раннехристианские романские прототипы, влиявшие на иконографию центральной Европы и раннесредневековую испанскую традицию, во-вторых, североафриканские прототипы V–VI вв., отразившиеся в Апокалипсисе Беата19.

Ещё Константин Великий, замысливший создание второй столицы Римской империи, выбирал между городами-претендентами Миланом, Триром, Троей и Византием. Выбор пал на последний, тут же в честь императора перенаречённый Константинополем. В IX же веке Карл Великий, коронованный на титул императора Священной Римской империи Папой Львом III, провозгласил столицей город Аахен, который находился неподалёку от Трира. Начиналось так называемое «каролингское возрождение». Имперские амбиции Карла Великого вдохновляли его обращаться к устойчивым формулам римского и раннехристианского искусства: несохранившаяся мозаика купола императорской капеллы в Аахене демонстрировала известный сюжет поклонения престолу 24 старцев (аигит coronarium ), также зафиксированный в изображении поклонения агнцу в позднем каролингском Золотом кодексе Эммерама (Aureus of Saint Emmeram, около 870 г.)20.

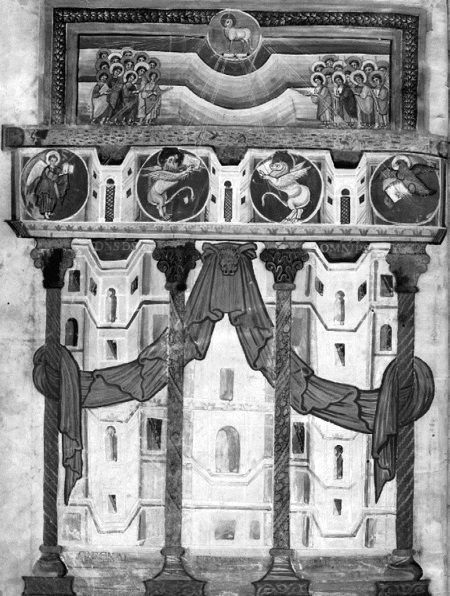

Влияние позднеантичной традиции встречается и в других каролингских памятниках. К примеру, пролог Св. Иоанна из Евангелия Св. Медарда (Plures fuisse Évangéliaire de Saint-Médard de Soissons, начало IX в.)21 демонстрирует вольное изображение раннехристианского поклонения агнцу, совмещённое с позднеантичным образом моря («и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу », Откр. 4:6) и архитектурными мотивами, символизирующими Новый Иерусалим из Апокалипсиса в виде богато украшенного постоянного фона античного театра (scaenae frons – задник античного театра, см. рис. 44) [8]К другим раннесредневековым циклам относятся памятники каролингского периода – оттоновский и романский циклы VIII–XII в.: Апокалипсис из Льежа IX в. (Valenciennes Bibliothèque municipale. MS. 99) и каролингский Апокалипсис X в. (Bibliothèque nationale, MS. nouv. acq. lat. 1132). Оба основаны на нортумбрийских образцах VIII в..

Рис. 44. Евангелие Св. Медарда. Paris. Bibliothèque Nationale, MS. lat. 8850, fol. 1 v.

В итоге – образ Римской империи, которая рисуется в Откровении Иоанна исключительно в монструозных аллегориях, стал неотъемлемой частью дискурса власти и иконографии Апокалипсиса.

Выдающимся образцом романского средневекового искусства является Апокалипсис, ныне хранящийся в библиотеке Трира22. Манускрипт начала IX века, созданный в северных скрипториях империи Карла, в аббатстве Сен-Мартен в Туре или же в городе Камбре, где сохранилась частичная копия23, содержит 74 полностраничных миниатюры и считается самым ранним и полным иллюстрированным Апокалипсисом, дошедшим от каролингской эпохи. Трирский Апокалипсис, если и не был полностью основан на античной рукописи, то впитал позднеримскую визуальную традицию, адаптированную для христианского высказывания: сатана калькирует образ Вакха, а ангел – богиню победы – Нику. Образы рая и агнца почерпнуты из римских мозаик, как и множество других деталей: земля – в облике человеческой фигуры, кары Господни и зло – в виде дракона, изображённого крылатым змеем. Блудница вавилонская на звере восходит к иконографии богини Исиды, восседающей на собаке Сириусе с римских гностических монет (см. рис. 45). В виде античного свитка показана книга, а болезненная экспрессия трагических лиц напоминает античные театральные маски. Персонифицированные ветры изображены в виде обнажённых бюстов с крылатыми головами, что отсылает к крылатой широкополой шляпе «петас» Гермеса (иногда средневековые художники рисовали рога вместо крыльев, не понимая истоки иконографии). Апокалипсис разворачивается в архитектуре античных городов, ангелы одеты в римские тоги, на их главах красуются лавровые венки. Определённое расположение иллюстраций в тексте также восходит к позднеантичным образцам24. Однако, несмотря на прямую связь с античной традицией, сам текст написан на вульгате и специфическим каролингским минускулом (шрифтом)25.

Рис. 45. Иконография блудницы вавилонской восходит к изображению богини Исиды на собаке Сириусе с римских гностических монет Valenciennes Bibliothèque municipale. MS. 99, fol. 31 r.

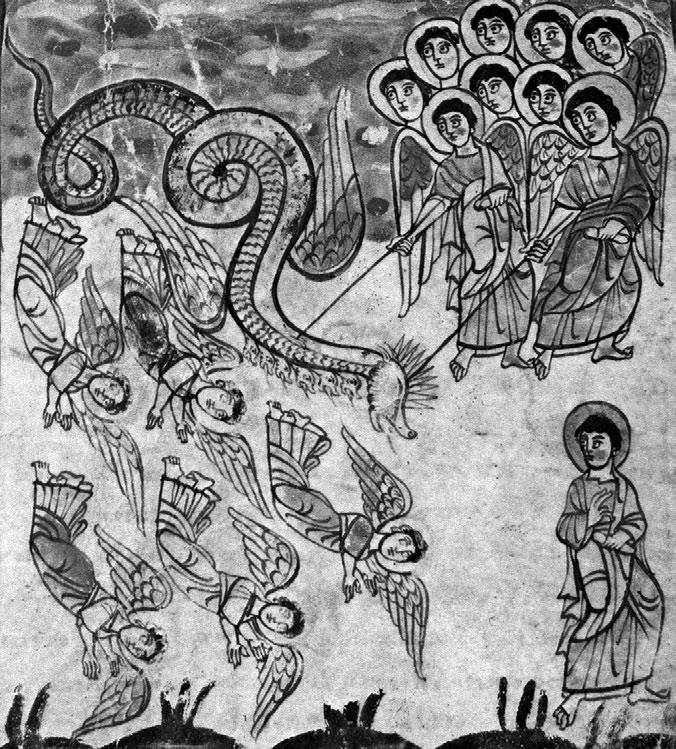

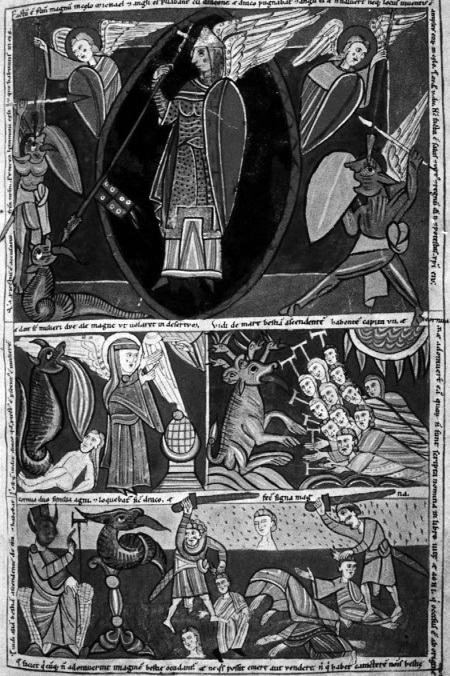

Рис. 46. Иоанн наблюдает победу Архангела Михаила над драконом с семью рогами. Нечистая рать в образе одетых в тоги ангелов без нимбов падает наземь. Дьявол предстаёт в образе червеподобного змия (это отражает специфику слова «дракон», происходящего от др. – греч. δράκων «змея»). Для многих средневековых авторов дракон был вполне реальным существом. Робан Мавр полагал, что этот монстр – самый большой из всех змеев и земных животных. Выйдя из пещеры, дракон летает, содрагая воздух. Он имеет гребешок и узкую пасть, сила его не в зубах, но в хвосте, которым он убивает свою жертву. Оплетая узлом вокруг всего тела, дракон может убить и слона – таков мистический образ могучего дьявола! Trier. Stadtbibliothek. Codex 31, fol. 38r.

Из всей традиции визуализации Апокалипсиса выделяется цикл Беата, появившийся в Испании в VIII–IX вв. Он отличается схематичными, напоминающими специфическую графику игровых приставок 1980-х годов, иллюстрациями, первые варианты которых были созданы ещё при жизни Беата – священника, написавшего комментарий к тексту Апокалипсиса[9]Сохранились полностью или фрагментарно 26 манускриптов IX–XII вв. (из Испании, преимущественно из монастырей Каталонии, Арагона, Наварры), названных в честь Беата Лиебанского (лат. Beatus Liebanensis , испан. Beato de Liebana ; ок. 730 – после 798) – монаха из монастыря св. Марии в долине Лиебана (Испания), в 776 году написавшего комментарий к Откровению «Толкование на Апокалипсис». Это «Толкование» было снабжено многочисленными иллюстрациями, выполненными, очевидно, по указаниям автора илиприегоучастии. Сочинениепользовалосьбольшойпо-пулярностью в Испании в X–XII вв.. Соединение ярких, примитивных картинок с комментариями Беата к основному тексту превращали Откровение в занимательный и поучительный «комикс», а специфическая иконография «законсервировала» ранний североафриканский тип образности, также представленный и в коптской традиции. Подобные визуальные толкования отображали мнемоническую технику духовно-монастырской бенедиктинской практики (Lectio Divina ), состоящей из чтения и запоминания текста, медитации и размышления о содержании.

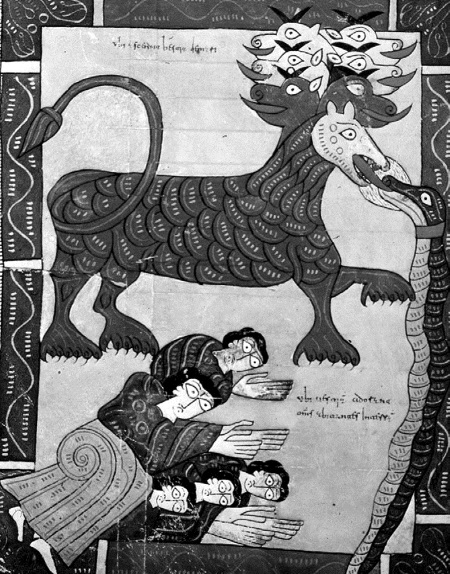

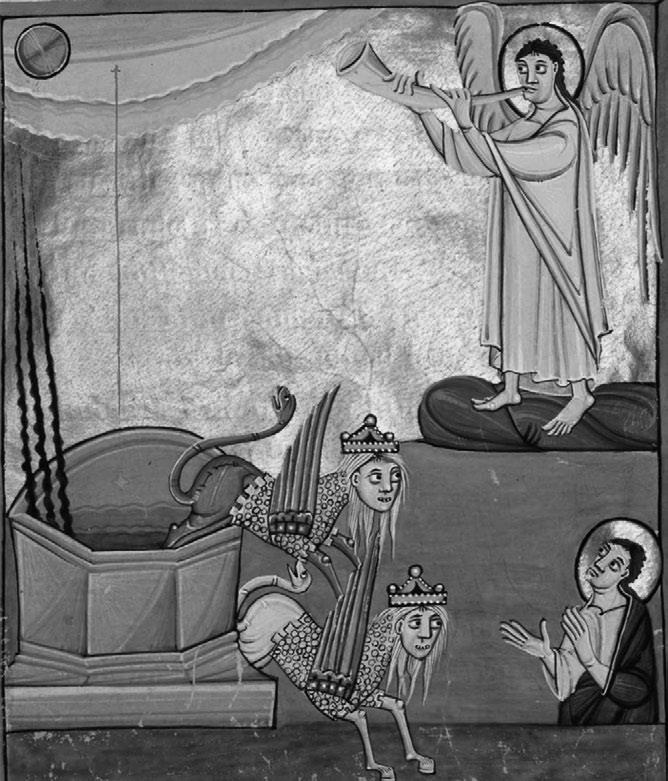

Рис. 47. Поклонение зверю и дракону. Рукописные списки получили название «беаты», и все они следуют схожей, легко распознаваемой иконографической программе: картины чрезвычайно яркие, примитивные, сочные цвета с выраженным драматизмом. Так, известны Беат Факундуса, Урхельский Беат, Беат из Жироны, Беат Моргана, Эскориальский Беат, Беат из Осмы, Беат из Сен-Севера и др. (см. рис. 15). El Escorial. Real Biblioteca de San Lorenzo. Ms. II. 5, fol. 108v.

Намного сложнее определить происхождение средневекового образа Христа в Силах (Majestas Domini ), вдохновлённого видением Бога в Апокалипсисе (гл. 4–5), в противоположность восточновизантийскому типу, почерпнутому из видений Иезекииля.

Западный прототип присутствует в раннесредневековых манускриптах, изображающих Христа с книгой за семью печатями, сидящего на земном шаре или троне, окружённого Четырьмя живыми существами (символами евангелистов). Если сравнить Христа в Силах из Амиатинского кодекса (примерно 700 г.)26 и ранний трирский Апокалипсис (начало IX в.)27, а они оба базируются на итальянских моделях VI века, то видно, как западный, «римский» тип был объединён с «восточным», византийским типом изображения Христа в силах. Именно во второй четверти IX века в скрипториях Тура создавался уникальный каролингский стиль. Возникли такие устойчивые визуальные знаки, как мандорла (особая форма нимба, окружающего Христа), радуга-трон (на которой Христос восседает), аркообразный престол и Четыре существа, обрамляющие изображение.

Рис. 48. Инициаль альфа и омега. Беат Лиебанский. Madrid. Biblioteca Nacional de Espaha. Codex of Fernando I and Doha Sancha, fol.6r.

Устойчивая иконография Апокалипсиса зафиксирована во множестве манускриптов и монументальном искусстве «каролингского возрождения», влиявшего на художественный канон церквей Германии, Франции, Италии IX–XIII вв.28 Также встречаются единичные сцены из Апокалипсиса в иллюминированных рукописях29. Обычно они сводятся к изображению Сына Человеческого посреди семи подсвечников (1:12–20) и апокалиптически-декоративным инициале в романских библиях. Иногда изображался Христос в силах, сидящий на шаре (земном шаре или радуге с книгой в руках, окружённый мандорлой) как в «максиминовском» Евангелии XI века30 или Библии из Адмонта, демонстрирующей Христа из видения пророка Иезекииля31.

Рис. 49. Христос посреди подсвечников на радуге и сфере мира, у его ног – Иоанн. Трир, XI в. Berlin. Staatsbibliothek. St. Maximin. MS. Teol. lat. 283, fol. 11r.

Как в образах, так и в толкованиях Церковь жила с предчувствием Второго пришествия, возлагая надежды и чаяния на Страшный суд как на торжество справедливости и веры в Христа. Ранние христиане остро ощущали грядущее Царствие Небесное, Суд, наказания и воздаяние. Иустин Мученик (110–165 гг.) писал: «Я и другие здравомыслящие во всем мире христиане, знаем, что будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме, который устроится, украсится и возвеличится »32. Однако Второе пришествие, ожидаемое со дня на день, никак не наступало, поэтому его приход был отсрочен на 1000 лет. Смена тысячелетий всегда переживалась человечеством болезненно и фатально, ярким примером оказался переходный 1000 год и даты, окружавшие его33.

Бернар, отшельник Тюрингии, взял эти слова Откровения: «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим» (Откр. 2:23), «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет » (Откр. 21:1) как текст проповеди и примерно в 960 году публично объявил, что Конец света не за горами. Бернар даже назвал точную дату рокового дня, который должен был свершиться, когда дата Благовещения совпадет с датой Святой пятницы и такой день должен был быть в 992 году34.

Рис. 50. Открывается колодезь бездны. Бамбергский Апокалипсис. Kaiser-Heinrich-Bibliothek der Staatsbibliothek Bamberg. Msc. Bib!. 140, fol. 23r.

Монах эсхатологического толка Друтмар Аквитанский, настоятель бенедиктинского монастыря в Корвее, предсказал Конец света на 24 марта 1000 года35. Во многих городах вера в надвигающийся апокалипсис была столь велика, что люди просили убежища в церквях, чтобы провести ночь в молитве святым у мощей и креста. На первой странице рукописи монаха Рауля Глабера описывается предчувствие скорого прихода сатаны, «как и было предсказано Иоанном, когда наступит тысячный год у и это будет ныне» 36. Сильвестр II, Римский папа при Оттоне III, высчитал официальную дату апокалипсиса, подкрепившую жуткие настроения Европы. При нём же изготовили знаменитую иллюминированную рукопись, красочно демонстрировавшую образы грядущего Судного дня – Бамбергский Апокалипсис37, как и более поздний каролингский Апокалипсис из Мюнхена (оба были созданы в Райхенау)[10]Нортумбрианская модель списков Апокалипсиса относится к VIII в., англо-саксонский аббат Бенедикт Бископ (Benedict Biscop, примерно 628–690) принёс эту традицию в Англию в 676 г. из своих путешествий в Рим, послужившую источником иконографии для Бамбергского Апокалипсиса, фресок северной стены собора Св. Петра в Монквермуте (Abbey Church of Saint Peter and Saint Paul, Monkwearmouth-Jarrow) и многих других памятников..

Другая важнейшая и весьма часто встречающаяся в связи с апокалипсисом тема – образ Страшного суда и Архангела Михаила, побеждающего дракона (змея). С IX века сцены Страшного суда украсили западные стены соборов. Самый ранний уцелевший пример – фрески из церкви бенедиктинового монастыря Св. Иоанна в Мюстаире (Benediktinerinnenkloster St. Johann, Miistair, начало IX в., Швейцария). В отличие от византийской иконографии Страшного суда, западная намного типологически ближе к репрезентации Апокалипсиса. Образуя единый мотив, изображены два ангела с книгами по обе стороны от Судьи (Откр. 20:12), св. Михаил, протыкающий дракона копьём, святые, в сопровождение ангелов, Небесный Иерусалим и невеста агнца (Откр. 21–22). В дальнейшем образ Страшного суда усложнился за счёт пополнения и детализации сцен.

Под влиянием книжной миниатюры развивается монументальное искусство – фреска. Баптистерий кафедрального собора в Навара (Италия) представляет величественные сцены Откровения Иоанна, датированные XI веком. Необычные ломбардские фрески XI века, сохранившиеся на территории северной Италии, в аббатстве Св. Петра в Чивате (Abbazia di San Pietro al Monte), изображают

Эдем, райские реки, зло в виде грифонов и химер – в притворе, Архангела Михаила и его соратников, побеждающих дракона – на западной стене хор, поклонение агнцу восемнадцати персон, среди которых восемь женщин и десять мужчин в куполе кивория над алтарём. Уцелевшие сцены из Апокалипсиса в центральном нефе французского аббатства Сен-Савен-сюр-Гартамп (Saint-Savin-sur-Gartempe, Вьенна, 1100 г.) погружают зрителя в образный мир романской эмблематичности монументального искусства.

Конец X и начало XI вв. – страшное время в европейской истории. В период 980-1040 гг. казалось, будто сам ангел смерти распростёр свои крылья над миром людей: царил голод, мор ходил по Европе вдоль и поперёк, бушевала болезнь, названная огнём святого Антония – эрготизм, гангренозная болезнь конечностей, изжигавшая кости людей. Страдающие осаждали дороги, ведущие к святыням, в первую очередь, к реликвиям Св. Антония, наполняя церкви зловонием и духом смерти. Страсти этого недуга запечалятся на триптихе Иеронима Босха «Искушение Св. Антония». В результате кризиса гигиены и медицины, не справлявшейся с людским мором, около 40 тысяч человек стали жертвами чумы в регионе Аквитания в южной части Франции, чёрная смерть выкашивала огромные пространства Европы, затем пришёл голод. С 987 по 1060 гг. тянулся долгий период голода и эпидемий, началось вторжение венгров и вернулись ужасы Аттилы: венгры представляли иную антропологию и чуждую культуру, производя пугающее, устрашающее, жуткое впечатление на жителей Европы, чьи территории были опустошены. Рауль Глабер описывает сцены жуткого состояния упадка и бессилия людей, каннибализм. Исторические обстоятельства воспринимались как процесс начала апокалипсиса. Пропорционально популярности эсхатологических идей развивалась и образная традиция: с XI века всё больше создавалось рукописей на тему Откровения Иоанна. Возник обширный романский цикл Апокалипсисов, доминировавший в средневековой Европе в позднекаролингский период и до начала эпохи готики (IX–XIII вв.). Эти рукописи объединяет общий стиль величественных и больших по формату иллюстраций, их количество росло, рисунки детализировались, обретая экзегетическое значение. Образы романского цикла можно встретить не только на страницах манускриптов: настенные фрески, декор, церковная скульптура также формировались в русле одной парадигмы. Ранние предшественники романской традиции в рукописях – сцены Апокалипсиса из каролингских библий: Библии Мутье-Грандваль (Moutier-Grandval Bible, Тур, 830–840 гг.)38, Библия Вивиана (Vivian, Тур, 846 г.)39, Библия из Сан-Паоло-фуориле-Мура в Риме (Реймс, примерно 870 г.)40. Их фронтисписы демонстрируют Агнца и Льва, святой престол (Откр. 5), ангелов или изображение церкви, символизирующее послания (Откр. 2, 3).

Будто сошедшие со страниц романских манускриптов фрески церкви аббатства Сен-Шеф (Saint-Chef, третья четверть XII в., Франция) крупномасштабно демонстрируют монументальные сцены Апокалипсиса: 24 старца, Христос в силах, вершащий Суд, Небесный Иерусалим. В той же стилистической манере выполнены значительно хуже сохранившиеся фрески церкви Св. Иоанна Крестителя в Клейтоне (Clayton, Англия, вторая четверть XII в.), как и величественные фрагменты фрески из аббатства Сен-Поликарп (Saint-Polycarpe, Aude, Франция, вторая половина XII в.). Грандиозные фрески украшают внутреннее пространство романской двойной церкви Св. Марии и Климента в Бонне (Doppelkirche St. Maria und Clemens, Германия, вторая половина XII в.).

С конца XII–XIII вв. иконография апокалипсиса продолжила своё развитие в сторону усложнения сцен и образов: поклоняющиеся старцы воссели на престолы полукружием подле Христа, держа в руках чаши или музыкальные инструменты. Один из ранних примеров – Сен-Северский Беат (середина XI в.)41.

В XII веке преобразившиеся старцы появляются на изображениях служебника в сокровищнице Аббатства Сен-Жермен в Осер (Abbaye Saint-Germain d’Auxerre) и на тимпанах портала Аббатства Св. Петра в Муассаке (Abbaye Saint-Pierre de Moissac). Ярчайшие примеры из романского цикла: Библия из монастыря Сант-Пере-де-Родес (Жирона, Испания)42 и Ломбардский Беат из Берлина43, отличающийся от вышеописанной пекторальной испанской традиции.

Рис. 51. Агнец окружён старцами, музицирующими на лютнях. Beatus. Commentaire sur l’Apocalypse. Paris. Bibliothèque nationale de France. NAL. 2290, fol. 126r.

Примерно в начале XII века создается уникальнейший цикл фресок крипты в кафедральном соборе Ананьи (Италия) – один из важнейших сохранившихся ансамблей Средневековья44. Сцены из Апокалипсиса интегрированы в сложносоставное высказывание о микрокосме и макрокосме. Человек, его творение, естественная история связаны с событиями Священного Писания и жизнью небесных светил. Сцены фресок демонстрируют знаки зодиака, Ноев ковчег, пророков, а в самой апсиде над историей мученичества Св. Магна, покровителя Ананьи, представлены сцены Апокалипсиса – Четыре живых существа окружают агнца с семью рогами, семью глазами и запечатанной книгой, в молении к нему обращены старцы с кубками в руках. Восточная, а не западная часть крипты, изображает всадников апокалипсиса, снятие печатей, а также Сына Человеческого с белыми как снег волосами, огненными очами и обоюдоострым мечом из уст. Он восседает на радуге с ключами в правой руке – образом ключей рая и ключей ада, где будет заточено зло после Суда.

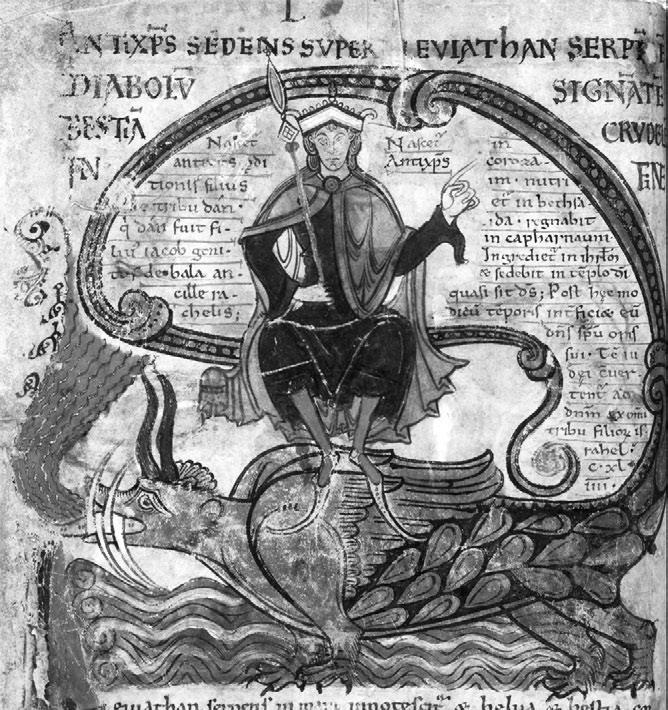

Рис. 52. Царственно одетый Антихрист едет верхом на левиафане – часто встречающемся средневековом чудовище, персонификации хтонической мощи дьявола. Пророк Исаия предрекал: перед Концом света монстр вырвется из ущелья, но вновь будет повержен Богом (Ис. 27:1). Liber Floridus (XII в.). Ghent University Library. Ms. 92, fol. 62v.

К этому периоду относятся и другие итальянские памятники: фрески, передающие раннеитальянскую образность, в трансепте базилики Св. Ильи рядом с озером Непи (Basilica di Sant’Elia), плохо сохранившиеся фрески в нефе Сан Северо в Бардолино (Chiesa di San Severo, Bardolino, вторая половина XII в.) и два манускрипта Нового завета Веронезе (начало XIII в.)45.

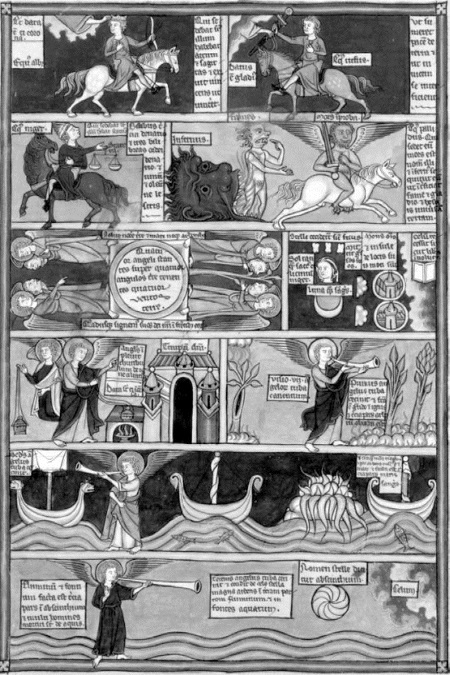

Рис. 53. На одном листе представлены основные сцены 6–8 глав Откровения. Liber Floridus. Paris. Bibliothèque nationale de France. Latin 8865, fol. 36r.

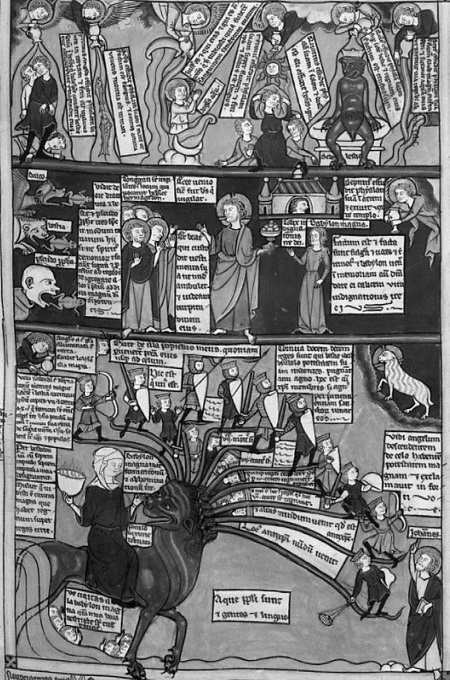

Романская традиция представлена не только в итальянских памятниках, но и в циклах миниатюр центральной Европы: комментариях на Апокалипсис архиепископа Гаймона Осерского (Haimo Autissiodorensis, около 865 г.)46 и энциклопедии «Книга цветов» (Liberfloridus) 47 Ламберта из Сент-Омера (Lambertus de Sancto Audomaro, 1120 г.), содержащей около 60 сцен Апокалипсиса[11]Сцены апокалипсиса из «Книги цветов» доходят во множественных копиях.. Характерная черта стиля этих манускриптов – изобильная иллюстративность: страница предлагает множество изображений, сопровождаемых немногочисленными врезками цитат из текста Откровения. Также в подобной стилистике выполнены фрески галереи кафедрального собора в Гурке (Dom zu Gurk, Австрия, 1260-70 гг.).

Рис. 54. На одном листе представлены основные сцены Откровения 15–17 глав. Liber Floridus. Paris. Bibliothèque nationale de France. Latin 8865, fol. 41 v.

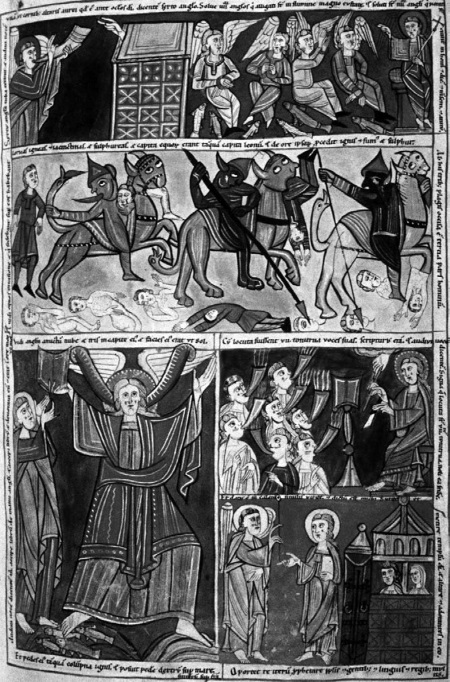

Рис. 55. Сверху: шестой ангел, благословлённый рукой Бога из золотого жертвенника, вострубил, освободив четырёх ангелов, связанных у реки Евфрат, они должны умертвить третью часть людей (Откр. 9:13–14). Посередине: кони с головами льва, пожирающие людей, бесовские всадники, умерщвляют людей (Откр. 9:17–19). Ниже: ангел с книгой в правой руке, одной ногой на земле, другой стоит на воде. Иоанну даётся свиток, огонь выходит из уст свидетелей (Откр. 10 и 11:1-13). Oxford. Bodleian Library. MS. Bodl. 352, fol. 8r.

Под влиянием интенсивного развития апокалиптической образности в манускриптах XII–XIII вв. усложняется и храмовое убранство: барельеф и скульптура. Отныне картины Страшного суда на тимпанах готических соборов грандиозно нависают над прихожанами; внутри соборов с капителей корчатся и кривляются демоны, они истязают грешников, а Архангел Михаил пронзает копьём Люцифера; кроме того, множество апокалиптических сцен исполняются в резной кости реликвариев.

Рис. 56. Сверху: Михаил и ангелы сражаются с драконом (Откр. 12:7). Средний регистр: Женщине даны крылья, чтобы спастись от дракона. Зверь, которому поклонились грешники.

(Откр. 12:14; 12:1-10). Внизу: второй зверь с «рогами агнца», огненный дождь с небес. (Откр. 13:11–18). Oxford. Bodleian Library. MS. Bodl. 352, fol. 9r.

Романские капители портика из Аббатства Святого Бенедикта на Луаре (Saint-Benoit-sur-Loire, Франция, вторая половина XI в.) демонстрируют сцену с четырьмя апокалиптическими всадниками, а капители южных галерей упомянутого монастыря в Муассаке, (Cloitre de ГаЬЬауе Saint-Pierre de Moissac, 1100 г.) представляют четырёх всадников и апокалиптического зверя. На тимпане портала церкви Св. Петра в Ла Ланд-де-Фронсак, Жиронда (Eglise Saint-Pierre de La Lande-de-Fronsac, XII в.) изображен Христос с обоюдоострым мечом. На сводах крыльца романской церкви аббатства Сен-Савен-сюр-Гартамп (Saint-Savin-sur-Gartempe, Франция, около 1100 г.) в камне высечены Новый Иерусалим, представленный в виде невесты Христа, и хор спасённых.

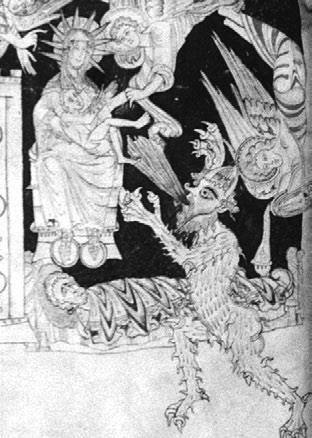

Безусловно, экзегетическая практика имела первостепенное влияние на формирование иконографии Апокалипсиса: разные библейские образы могли совмещаться, а новое синтетическое изображение в свою очередь рождало новые смыслы. Например, на фреске апсиды церкви Св. Пере (X–XI вв.) Архангел Михаил сражается с семиглавым драконом. Это изображение помещается рядом с поклонением волхвов. Дракон извергает воду из своей пасти, целясь в Марию из сцены поклонения. Слияние двух разных сюжетов, связано с одной средневековой интерпретацией Апокалипсиса (гл. 12), озвученной Амвросием Аутпертом (Ambrosius Autpertus, 730–784 гг.)48, и его последователями – Гаймо из Осера и Беренгаудусом (Berengaudus, Expositio super septem visiones libri Apocalypsis, cm. puc. 8, 27)49, отождествлявшими Богоматерь с Женщиной из Апокалипсиса, одетой в солнце, а Ирода – с семиглавым драконом (см. рис. 22).

Уникален фронтиспис манускрипта «Града Божьего» Св. Августина, находящегося в Оксфорде (примерно 1130-40 гг.), изображающий под Градом Христа, сидящего на троне среди апостолов. Ниже и слева – христоподобный Архангел Михаил изгоняет копьём побеждённого сатану из Небесного града (Откр. 12:7–9), а справа изображена благодатная Церковь, представленная в образе Жены (Богородицы), одетой в солнце. В своих руках она держит, защищая, новокрещёные души, возрождённые из греха и неподвластные атакам сатаны, а старое тело только что крещённой души лежит подле (Рим. 6:22)50.

Рис. 57. Св. Августин «О Граде Божьем». Oxford. Bodleian Library. MS. Laud misc. 469, fol. 7v.

Фреска середины XII века из крипты Св. Стефана кафедрального собора в Осере обнаруживает контаминацию имперских амбиций и богословских идей в образе Христа-всадника, сидящего на белом коне (Откр. 19:11–16). Христос представлен в контексте церемонии римского триумфального въезда в город ( Adventus : в античном Риме официальное приветствие императора после военной кампании) напротив фронтального изображения огромного креста и в сопровождении небесной армии ангелов-всадников.

Христа-всадника также можно увидеть на капители хор церкви Сен-Нектера (Saint-Nectaire, Пюи-де-Дом, Франция, XII в.): Спаситель, одетый в красную тогу и восседающий на белом коне с луком и стрелой, совмещён с изображением Страшного суда, вершимого Архангелом Михаилом. А на капители хор церкви Св. Петра в Шовиньи (Eglise Saint-Pierre de Chauvigny, Франция, XII в.) Архангел Михаил, осуществляющий Страшный суд, сочетается с изображением Вавилонской блудницы и падением самого Вавилона – идеей краха зла.

Примерно в ИЗО году был создан величественный тимпан, один из шедевров романской пластики, на тему Страшного суда в кафедральном соборе горда Отён, Франция (Cathedrale Saint-Lazare d’Autun). В самом центре композиции, в мандорле, окружённый ангелами, на престоле восседает Христос. Справа – праведники входят в двери небесного Иерусалима, открытые апостолом Петром. Слева Архангел Михаил, с одной стороны, и дьявол, с другой, взвешивают души людей.

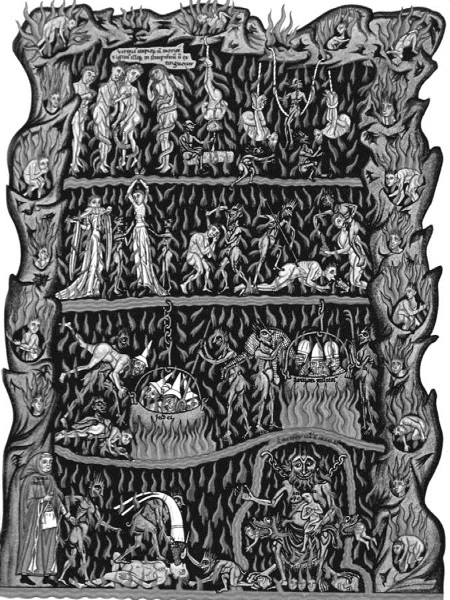

Над этой сценой выбита надпись, гласящая: «пусть ужас этих картин устрашит грешных, земных людей, ибо всё страшное, что изображается здесь, действительно случится»51. Суд окружён сценами из Апокалипсиса. Арки свода над Христом украшены зодиакальными знаками, медальонами с изображением времён года и сезонных работ. Существование планет и природных циклов, – время мира, – подчинено его Создателю и движется к неумолимому концу, который разоблачит все людские дела. Символика рельефа последовательно отражает богословские взгляды, выраженные Гонорием Августодунским (Honorius Augustodunensis, ок. 1080–1156 гг.) – средневековым схоластом, историком и философом. Третья книга энциклопедии «Светильник» ( Elucidarium ) Гонория с огромным энтузиазмом обсуждает христианскую эсхатологию. В духе сократического диалога ведутся рассуждения об Антихристе, Втором пришествии, Страшном суде, Чистилище, демонстрируются муки ада и радости Небесного Иерусалима. С идеями Гонория также связана интерпретация Жены, облаченной в солнце, как Церкви-экклесии. Такое истолкование Богородицы представлено в знаменитом «Саду утех» (Hortus deliciarum) – в первой энциклопедии, что написана женщиной – Геррадой Ландсберской (Herradis Landsbergensis, 1130–1195 гг.) – бенедиктинской монахиней, игуменьей Хоэнбургского монастыря. Рукопись, законченная в 1185 году, была одним из самых известных манускриптов этого периода, компендиумом знаний XII века, однако в 1870 году манускрипт погиб, сохранившись лишь в копиях. Текст содержал помимо энциклопедических сюжетов, отрывки из греческих и арабских авторов, стихи Геррады, положенные на музыку, а также множество иллюстраций, 336 из которых представляли различные темы: теософские, философские, литературные, в том числе и рассуждения об Апокалипсисе.

Популярность средневековых толкований Апокалипсиса отразилась и на монументальном искусстве: в уникальных иконографических программах, таких как фрески Капеллы всех святых в Регенсбурге (Allerheiligenkapelle, Германия, примерно 1165 г.). Они изображают мотивы литургии всех святых, основанной на комментариях того же Гонория и Руперта Деутца к сценам из 7 главы Откровения: ангелы сдерживают ветры с четырёх сторон света, происходит запечатление сынов Израилевых, в куполе возвышается Христос-вседержитель, а также хор избранных перед троном Господним. Эти сцены исполнены по канону византийской иконографии и аналогичны мозаике Палатинской капеллы в Палермо52.

Рис. 58. Ад. Геррада Ландоверская, «Сад утех». Копия Кристиана Мориса Энгельгардта, 1818 г.

Прогресс XII–XIII вв. затронул разные области прикладной культуры: мастерство изготовления керамики, кузнечное дело и стекольное искусство. Окна и витражи монументальных готических соборов украшались сценами библейского предания и апокалиптическими картинами в том числе. Дневной свет, мерцая, пронизывал цветное стекло (свет, красота, гармония являются эманацией Бога с точки зрения схоластического проекта, реализовавшегося в готике), высвечивая образы Страшного суда, почерпнутые из рукописных миниатюр53.

В течение XIII века по всей Европе происходит расцвет городов, стимулирующий развитие университетов, искусств и интеллектуальной культуры54. С новой мощью образы Страшного суда предстали в архитектуре готических соборов: украсили центральный портал Нотр-Дам де Пари, позже северный портал Собора Богоматери в Реймсе, Святого Стефана в Бурже и многие другие.

Необычайный подъём в культуре отразился и на традиции иллюминированных рукописей, в частности, апокалипсисах Франции и Англии XIII–XIV вв., выполненных в готической манере под стать новому, возвышенному типу архитектуры.

Готический тип Апокалипсисов возник около 1240-х гг. в Англии в контексте дискуссий о Конце света, вдохновлённых проповедями Иоахима Флорского (Gioacchino da Fiore). Помимо него, многие мыслители Европы ожидали прихода Антихриста около 1260 года.

Образцом готического цикла является «группа Морган», объединённая по наименованию коллекции, содержащей однотипные иллюстрированные списки Апокалипсиса55. В первых вариантах иллюстрации сопровождались комментариями Беренгадуса, а позже к ним был добавлен и сам текст Откровения. В образцах 1245–55 гг. изображения занимают значительную часть страницы, они более красочны и детализированы. Текст Откровения и комментарии к нему размещаются под объёмной картинкой и выглядят скромным дополнением. Общее количество изображений в этих рукописях колеблется от 80 до 100. К традиционному визуальному набору иллюстраций Откровения романского периода добавились сцены с деяниями Антихриста и апокрифической жизнью Иоанна56

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления