Онлайн чтение книги

Броненосец «Анюта»

Корабль находится в плавании

Воду все-таки достали.

Было почти безумием оставлять парус во время шторма. Но еще большим безумием было не попытаться набрать воды, когда пошел дождь. А ведерко валялось в каюте. Вход в нее наглухо заслонял парус. Отводить парус от двери? Обеспечен верный оверкиль. Аклеев бросился на фальшборт по узенькому его ребру; крепко цепляясь за бортовой леер, добрался до первого разбитого окошка каюты, протиснулся в него и, схватив громыхавшее ведро, которое злая килевая качка швыряла из угла в угол, полез было обратно в окно. Но тут он вспомнил о Кутовом и вернулся в каюту. Хватаясь за переборки, он не столько подошел, сколько упал на дверь моторной рубки, приоткрыл ее и крикнул:

— Высунь бушлат наружу!

— Так промокнет же! — не догадался, в чем дело, Кутовой. — Дождь идет.

— Вот именно промокнет, сухопутная твоя душа! — рассердился Аклеев. — Промокнет, и будет чего пить!

Сказал, не дожидаясь ответа, полез в окно и выскочил на корму как раз тогда, когда ветер точно нехотя стал отводить парус от кормовой переборки; это Кутовой, скинув с себя бушлат, высунул его за боковую раму ветрового стекла, а на штурвале осталась только одна его рука.

Не выпуская ведерка, Аклеев всей тяжестью своего тела налег на парус и дождался, пока Кутовой снова выровнял ход лимузина.

Теперь Аклеев проклинал себя за то, что не догадался захватить из каюты топорик и хотя бы парочку гвоздей. Тогда можно было бы вколотить гвоздь в переборку, навесить на него ведерко, и вода тихо-спокойно стекала бы в ведерко с крыши. Но нечего было и думать о том, чтобы возвращаться в каюту.

Пришлось Аклееву, чуть не плача от досады, встав одной ногой на скользкой корме, другой — на ребро фальшборта и, рискуя каждую секунду свалиться за борт, держать ведерко у края крыши в вытянутой руке.

Свистел ветер, волны то гремели, то шипели неугомонно и сердито, как сырые дрова в печи. Все кругом было полно недобрыми шумами шторма. Но Аклеев не слышал ничего, кроме тоненького пения струек воды — пресной воды! — стекавших с крыши в ведерко. Был бы на крыше желоб, дождя этого вполне хватило бы, чтобы заполнить ведерко до краев. Но на крыше лимузина желобов не полагается, и вода скатывалась поэтому с нее сплошной реденькой пеленой. В этом была какая-то чудовищная и никак непоправимая несправедливость.

Три человека умирали от жажды, а пресная вода, чудесная питьевая сладкая вода, десятками, сотнями литров падала на крышу, чтобы через несколько секунд скатиться с нее в море и бесследно в нем раствориться.

Подумать только, как мало воды собралось в ведерке: немногим больше бутылки!

Аклеев осторожно перелил ее во фляжку, не пригубив ни капли. Эта вода предназначалась для Вернивечера.

Себе Аклеев позволил только чуточку пососать мокрый рукав своего бушлата. Это было такое счастье, которое может по-настоящему оценить только человек, промучившийся без воды хотя бы двое суток.

Очень нелегко было Аклееву заставить себя оторваться от рукава. Это оказалось куда труднее, чем оторваться от земли перед броском в атаку. Но Аклеев превозмог себя.

Как только ветер ослабел и стало возможно без особого риска для лимузина оставлять на минуту-другую парус, Аклеев снял с себя одежду и выжал ее над ведерком.

Получилось воды больше, нежели ему удалось собрать с крыши: около полутора бутылок. Вместе с той, которую он потом добыл из бушлата Кутового, собралось около двух бутылок мутноватой, но вполне пригодной питьевой воды.

Теперь можно было дать напиться Вернивечеру и самим прихлебнуть примерно по осьмушке стакана. Неизвестно было, сколько еще придется пробыть в море, и воду решили экономить самым жесточайшим образом. Затем и ведерко и фляжку запрятали подальше в рундучок под сиденьем, чтобы ни одна капля драгоценной влаги не испарилась под жаркими лучами июльского солнца.

Пить все равно хотелось не меньше прежнего. Аклеев по этому случаю вспомнил директора типографии, в которой он работал на «гражданке». Директор страдал пороком сердца и жаловался, что врачи запрещают ему употреблять в сутки больше пяти стаканов жидкости. Пять стаканов! Попробовал бы он побыть денек-другой в шкуре Аклеева!

К вечеру волны улеглись. Лимузин застыл на месте.

Во все стороны, насколько хватал глаз, расстилалось море без конца и края. Дельфины весело и беззаботно плескались на нежно-розовом закатном солнце. Возможно, это были те самые дельфины, которых бомбы и снаряды заставили уйти как можно дальше в море, и вот они сейчас радуются вновь обретенному покою. А возможно, что эти дельфины ни разу и не бывали у черноморских берегов, что они во все время боев находились здесь, в глубоком дельфиньем тылу. Но ясно было одно: они чувствовали себя здесь в полнейшей безопасности, и это было неопровержимым свидетельством того, что лимузин занесло достаточно далеко от обычных морских и воздушных путей. Теперь надежда оставалась только на ветер или на счастливый случай.

Что касается ветра, то шансов на то, чтобы он задул в ближайшие дни, было очень мало. Но еще меньше было оснований рассчитывать на случайную встречу в этих отдаленных местах с каким-нибудь советским кораблем. Словом, было от чего впасть в отчаяние даже менее усталым и измученным людям, нежели тем, кто составлял экипаж крохотного дырявого суденышка.

Теперь, в долгие часы вынужденного бездействия, с удесятеренной силой стали давать себя чувствовать голод и усталость и особенно жажда, которую нищенские рационы воды, казалось, даже усиливали. Чудовищная вялость расслабляла мышцы и волю, клонила ко сну, к бездействию. Стоило только поддаться, и исчезала последняя надежда на спасение.

Бывает у людей такое состояние, когда их охватывают безразличие и равнодушие ко всему, что совсем недавно еще их волновало, ко всему, что они любили, ко всему, что было им дорого и о чем мечтали в перерывах между боями. Но и в такие тяжелые минуты человек стряхивает с себя апатию, стоит ему только вспомнить о воинском долге. Пока человек чувствует себя солдатом, он деятелен, он выполняет то, что ему полагается делать, и это придает ему новые силы для преодоления самых трудных и, казалось бы, непреодолимых препятствий.

Солнце уже касалось нижним своим краем горизонта, когда к безмолвно лежавшему Вернивечеру подошел Аклеев.

— Пить хочешь? — шепотом осведомился он.

Конечно, Вернивечеру совершенно нестерпимо хотелось пить, но в, место прямого ответа он прошептал:

— А вы сами? Почему вы сами с Кутовым не пьете?

— А с чего ты взял, что мы не пьем? Мы уже пили.

Аклеев дал ему хлебнуть воды и снова зашептал:

— Ты как, в случае чего, сесть можешь?

— Смогу… если потребуется, — ответил несколько удивленный Вернивечер.

— Тогда надевай бескозырку, потому что сейчас будет спуск флага, — сказал Аклеев и испытующе глянул на Вернивечера.

Вернивечер отнесся к его словам с подобающей серьезностью, и обрадованный Аклеев поспешил на корму. Вскоре оттуда донесся его осипший голос:

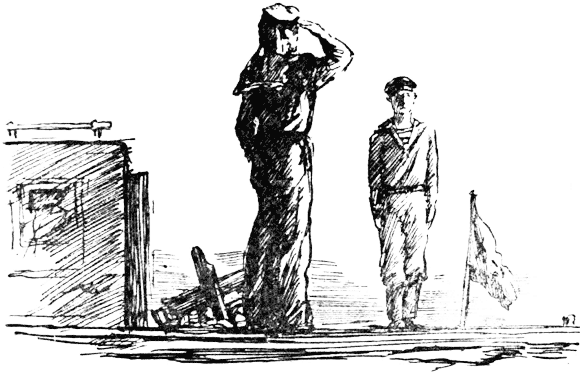

— На флаг, смирно!

Вернивечер приподнялся, сел и застыл, повернув голову s ту сторону, где сквозь раскрытые двери каюты виднелся на оранжевой стене заката простенький флаг, белый с голубой полосой, красной звездочкой и серпом и молотом.

На корме Аклеев и Кутовой приняли по команде стойку «смирно».

В эту минуту на всех кораблях Черноморского флота — на линкоре и на катерах, на подлодках и мотоботах, на крейсерах и тральщиках, на эсминцах и сторожевиках — происходила торжественная церемония спуска флага. В теплых кавказских сумерках звенели голоса вахтенных командиров, краснофлотцы, старшины и командиры замирали на том месте, где их заставала команда. Горнисты стояли на юте, готовые заиграть, лишь только прозвучат слова: «Флаг, гюйс спустить!». Они будут играть, пока флаги и гюйсы, ласково треплемые легким вечерним бризом, будут медленно скользить вниз по фалам, чтобы быть снова поднятыми утром следующего дня. Есть в этой ежедневно повторяемой церемонии, старой, как флот, что-то всегда волнующее, бодрящее, гордое, наполняющее сердце военного моряка чудесным ощущением величия и силы грозного и нерушимого морского братства, умного и сложного единства флота.

Здесь, на крохотном и изувеченном лимузине, затерянном в пустынных просторах Черного моря, люди в эту минуту с особенной остротой почувствовали, что и они на своей посудинке являются такой же, пусть очень незначительной, частицей военно-морского флота, как и все остальные черноморские корабли.

Так прошло несколько мгновений, а потом Аклеев скомандовал:

— Флаг спустить! — и приложил руку к своей лихо надетой набекрень бескозырке.

Приложили ладони к своим бескозыркам и Кутовой и Вернивечер. Это была бесспорная вольность против устава: краснофлотцы при спуске и подъеме флага руку к бескозырке не прикладывают. Но Аклеев был на положении командира корабля, Кутовой попросту не знал этих уставных правил, а Вернивечер хотя и знал, но он сидел, а не стоял, как полагалось по уставу, и ему хотелось чем-то восполнить это невольное упущение.

Аклеев молча повел глазами на флаг, Кутовой смущенно заторопился, опустил руку и вытащил флагшток из его гнезда.

— Вольно! — скомандовал Аклеев, и Вернивечер, у которого от слабости сильно кружилась голова, снова с наслаждением вытянулся на сиденье.

Закончился третий день похода.

Со следующего утра Аклеев с Кутовым стали попеременно нести боевую вахту.

«Максим» был вытащен на корму. Его зарядили, и вахтенный должен был непрестанно наблюдать за воздухом и водой. Как только в пределах видимости появится советский корабль или самолет, вахтенному надлежало выпускать одну очередь за другой, пока не убедится, что его сигналы замечены.

Что и говорить, надежда на помощь была очень и очень слабой. Но надежд на ветер было еще меньше. А главное, — и это Аклеев, да и Кутовой отлично понимали, — на вахте человек чувствует себя занятым нужной, предусмотренной уставом работой, и это придает бодрости.

Вахта сменялась другой, а корабли и самолеты не появлялись. Даже вражеские. В такую загнало лимузин морскую глухомань. Но корабль находился в плавании, это был военный корабль, и вахтенную службу на нем, насколько это было возможно, несли с той же тщательностью, как и на линкоре. Утром — подъем флага, вечером Кутовой по команде Аклеева флаг спускал.

Первые два дня после шторма Вернивечер еще находил в себе силы, чтобы приподняться и усесться во время этих торжественных церемоний, потом силы окончательно покинули его. Теперь он все время лежал, все чаще и чаще впадая в забытье. Его томила жажда (полстакана воды, которые он получал в день, конечно не могли ее утолить), мучили голод и воспаленные раны и почти беспрерывно трепал сильнейший озноб. Он был покрыт своим бушлатом и бушлатами обоих своих друзей (на Черном море! в июле месяце!), и все же его лихорадило, и он стучал зубами, как на сорокаградусном морозе. А товарищи его упорно несли вахту.

Пока один стоял на вахте, другой спал, чтобы зря не терять силы. Потом решили нести вахту сидя.

Потянулись бесконечные, долгие часы, не заполненные ничем, кроме вахты. Голод и жажда не давали о себе забывать ни на минуту. Аклеев как-то вспомнил, что в приключенческих романах пострадавшие от кораблекрушения питались мелко нарезанной кожей. Тайком, когда Кутовой заснул, он попробовал кусочек своего ремня, долго жевал солоноватую твердую кожу, даже заставил себя проглотить ее, но желудок не принял этого эрзаца и вернул его обратно. В приключенческих романах, очевидно, знали какой-то секрет, неизвестный Аклееву.

В другой раз осмелевшие дельфины стали играть так близко от лимузина, что Аклеев не выдержал и выпустил по одному из них длинную очередь. Несколько пуль попали в дельфина, фонтанчики крови брызнули из него, покрыв воду буроватой пленкой, но сам он камнем пошел ко дну.

От звуков выстрелов проснулся Кутовой, даже Вернивечер сделал попытку приподнять голову.

— Корабль? — воскликнул с надеждой Кутовой. — Неужто корабль?

— На дельфина охотился, — смущенно отозвался Аклеев, и такое разочарование прочел он при этих словах на лицах своих товарищей, что подумал даже, не зря ли он занялся охотой.

— Ушел? — спросил Кутовой.

— Ушел, — ответил Аклеев. — Раненный ушел под воду.

— Ему, верно, в голову надо стрелять, — угрюмо высказал свои соображения Кутовой. — Ты ему в голову стрелял?

— Старался в голову.

— Тогда правильно… Только как его потом вытаскивать, убитого?

— Сперва убить надо, — неуверенно сказал Аклеев, — а потом уж вытаскивать…

— Мда-а-а, — протянул Кутовой. — Конечно… Был бы хоть багор… Вплавь у нас с тобой уже сейчас не получится…

Но весь этот вялый разговор оказался ни к чему.

Дельфины, напуганные пулеметной стрельбой, перестали появляться вблизи лимузина.

Единственное, что Аклеев мог предпринять по продовольственной части, это запретить Кутовому заводить на эту тему разговоры. Вернивечер и без того все время молчал. Но запретить думать о пище и воде было не во власти Аклеева, и видеть их во сне тоже нельзя было запретить.

Казалось, уже на все темы было переговорено: и о недавних и в то же время таких далеких годах «гражданки»; и о том, какие у Аклеева на эсминце были дружки; и как он под Мекензиевыми горами двадцать часов один-одинешенек отбивался от полутора десятков фрицев. Кутовой вспоминал, как он на шахте ставил первые свои рекорды, как во флотском экипаже скандалил с писарем мобилизационной части, чтоб его поскорей отправляли на фронт, а его все не отправляли, потому что кто-то решил, что лучше его послать бурить скалы и строить какое-то убежище. Но он доказал, что он не бурильщик, а врубовщик, и тогда его послали на фронт, и он дошел туда со своим батальоном из экипажа пешочком часика за полтора. Потом выяснилось, что под Сапун-горой их батальоны дрались рядом. Тогда они стали вспоминать своих командиров, и оказалось, что большинство из них погибло. Аклеев вспомнил — в их батальоне за один день сменилось четыре комиссара: они шли впереди своих наступающих бойцов, которых они поднимали в атаки, и падали смертью храбрых еще до того, как штаб успевал оформить их назначение…

С каждым часом все ощутительнее и беспощаднее давали о себе знать голод и жажда. Не хотелось двигаться, думать о чем-либо, кроме еды и питья. Все реже стали завязываться разговоры, и становились они с каждым разом все короче, отрывистей и бессвязней. Даже если речь шла о семье, о близких. Только одна тема продолжала еще их волновать.

Этой темой была грядущая победа. Июль сорок второго года! Четыре с половиной долгих и горячих месяца отделяли эти горькие и трудные дни от блистательного исхода Сталинградской битвы, которая тогда еще не начиналась.

Как-то вечером — это был четвертый день пребывания на лимузине — Кутовой, задумчиво глядя на причудливую и величественную панораму озаренных закатом облаков, промолвил:

— Тоска на этот закат смотреть. Вроде Севастополь горит…

На это ему Аклеев не сразу ответил:

— А ты представь, что это горит немецкий город.

— Эх, — воскликнул тогда Кутовой, — один бы только часок пострелять в Германии, а потом и помирать можно!..

— Только тогда и жить-то можно будет по-настоящему начинать, — сказал в ответ Аклеев, и оба друга замолчали, углубившись в свои думы.

Быстро догорел закат, темно-синяя ночь опустилась на море, и Кутовой прервал долгое молчание, поведав Аклееву мысль, которая им владела, видно, не первый день.

— Жалко, — осторожно начал он, — никто не узнает, что мы потопили тот торпедный катер…

— Сами доложим, — усмехнулся Аклеев.

— Это если мы доберемся до своих. А если не выйдет у нас ничего? — Кутовой не хотел произносить слова: «если мы погибнем».

Не надо думать, что Кутовой мечтал о пышной, всенародной славе. Ему просто было обидно, что его Кости так и не узнает об этом славном деле.

— Не мы первые, не мы последние, — ответил Кутовому Аклеев. — Важно, что мы его потопили. — Он помолчал и добавил: — Помнишь, у Приморского бульвара стоит в воде памятник?

— Погибшим кораблям?

— Вот именно, погибшим кораблям. А ты название этих кораблей помнишь?

— Не помню, — ответил Кутовой и тут же честно поправился: — и даже никогда не знал…

— И я не помню, — в свою очередь, сознался Аклеев. — А каждый раз, бывало, как гляну на этот памятник, так даже сердце холодело от волнения. И вот я думаю: кончится война и поставят в Севастополе другой памятник, и на нем будет золотыми буквами написано: «Погибшим черноморцам». И если нам с тобой и Вернивечером судьба погибнуть, так будет, я думаю, в этом памятнике и наша с тобой и Вернивечером слава. И когда будет уничтожен последний фашист, то в этом опять-таки будет и наша слава. А другой мне не надо. Я не гордый.

— Ну, и я не гордый, — примирительно сказал Кутовой.

— А все-таки здорово мы этот катер угробили! — донесся из каюты слабый голос Вернивечера. — Аж теперь приятно вспомнить.

Он слышал весь разговор Аклеева с Кутовым, хотел было поначалу сказать, что и он не гордый, но не сказал, потому что не хотел врать. Слова Аклеева его только частично утешили, но не переубедили. Вернивечер страстно мечтал, чтобы о бое с торпедным катером узнал один человек, в котором он был очень заинтересован. Этим человеком была Муся.

Истощенных краснофлотцев покидали последние силы.

Кутовой даже как-то сказал:

— Раньше мы вахту стояли, теперь мы вахту сидим, а завтра, верно, лежать ее будем.

— А что? — отозвался Аклеев. — В крайнем случае, можно и лежа. Главное, чтобы внимательно.

— Ну, пока мы еще вполне можем сидеть, — добавил Кутовой, бодрясь, но Аклеев его уже не слышал. Он спал.

Этот краткий и не очень обнадеживающий разговор произошел часов в семь вечера. А в девятом часу Кутовой услышал отдаленный грохот орудий и еле различимый стрекот пулеметов.

Сначала Кутовой решил, что это ему мерещится. За последние несколько суток ему уже не раз чудились выстрелы, звуки сирены, даже отдаленный звон рынды, на которой отбивают склянки. И каждый раз он убеждался, что это только плод его воображения.

Но грохот становился все громче и ближе, и когда наконец Кутовой убедился, что слух его не обманывает и что нужно поскорей будить Аклеева, тот сам проснулся.

— Стреляют? — взволнованно прошептал он.

— Ага! — ответил, дрожа всем телом, Кутовой. — Сражение!..

Они впились глазами в западную часть горизонта, откуда долетал нараставший гул боя. Гром орудий и треск частых пулеметных очередей перемежались редким уханьем тяжелых разрывов.

— Бомбы, — объяснял каждый раз Аклеев, хотя Кутовой совершенно не нуждался в объяснениях. — Наш корабль бомбят.

— Неужто потопят? — сказал Кутовой.

— Не должны. Не потопят!.. Опять бомба! Чтоб этих фрицев!..

Минут через двадцать стрельба прекратилась, и на огненной стене заката, почти над самой полоской горизонта, показались и сразу растаяли, скрывшись в северном направлении, три еле заметные точки.

— Улетели, гады!.. — сказал Аклеев.

— Неужто потопили? — взволнованно спросил Кутовой.

— Был бы взрыв… — сказал Аклеев.

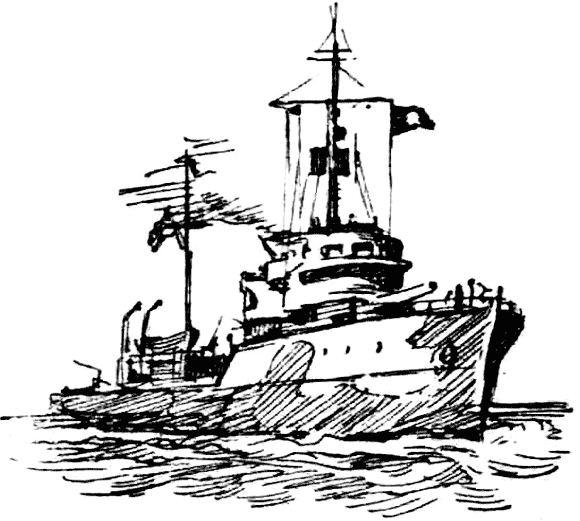

Но взрыва ни он, ни Кутовой не слышали. Они продолжали смотреть в ту сторону, где только что закончился бой, и на охваченном закатным заревом небосклоне вскоре заметили черный, точно залитый тушью, точеный силуэтик военного корабля.

— Тральщик! — возбужденно воскликнул Аклеев, — Ей-богу, тральщик! БТЩ!..

Он плюхнулся на палубу и стал бить вверх из «максима». Кутовой присоединился к нему со своим ручным пулеметом. В четыре приема кончилась лента «максима», несколько раз сменил диск Кутовой, палубу завалило сотнями стреляных гильз. Не могло быть, чтобы в наступившей после недавнего боя вечерней тишине на корабле не услышали эту яростную пулеметную стрельбу. И все же, сколько ни прислушивались потом наши Друзья, они не услышали ничего, что могло быть похоже на ответные выстрелы, на какой бы то ни было признак того, что на тральщике обратили внимание на сигналы терпящего бедствие лимузина.

И Аклеев и Кутовой понимали, что этот тральщик — их последний шанс на спасение, что и он-то появился здесь случайно, и нечего ожидать, чтобы в этом отдаленном секторе моря в ближайшие дни появился другой корабль. А если даже, паче чаяния, и появится, то все равно будет уже поздно — они чувствовали, что силы у них на исходе и вряд ли они смогут еще долго нести вахту даже лежа. Оба понимали, что это конец, но ни тот, ни другой не хотели и не могли вслух высказать этот тягостный вывод.

Догорел закат, черным пологом закрыла его густая ночная мгла, и в ней потонул, словно растворился силуэт тральщика.

Стрельба вывела из забытья давно уже лежавшего пластом Вернивечера. Он не мог не понять, что означает лихорадочная стрельба, поднятая его друзьями, ему хотелось узнать, что послужило поводом к ней. Сам он уже не имел сил подняться с сиденья, выйти на корму и выяснить обстановку, а расспрашивать не стал. Если будет что-нибудь хорошее, ему сообщат. А плохого и без того хватало.

Он услышал, как в каюту прошел Аклеев, приблизился к нему, постоял в нерешительности несколько мгновений и вернулся обратно на корму. Вернивечер сделал вид, что спит, даже легонько захрапел, и он услышал, как Аклеев с видимым облегчением сообщил Кутовому:

— Спит.

— Ну что ж, — промолвил Аклеев после наступившего затем долгого и тягостного молчания. — Надо приниматься за ленту. А ты заряжай диски…

«Силен» — подумал о нем Кутовой, а вслух ответил:

— Сейчас зарядим. Это нам дело привычное.

— Вахту заступаю я, — сказал Аклеев, когда Кутовой набил свои диски.

Кутовой заснул не сразу, и Аклеев не будил его до самого рассвета.

Флаг остался неспущенным. Все-таки сказалось волнение, охватившее Аклеева и Кутового.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления