Онлайн чтение книги

В семье

En Famille

Глава XXXVIII

Фабри тихо вышел, притворив за собою дверь, и дедушка с внучкой остались одни в кабинете.

Старик и девочка, видимо, были сильно взволнованы такой хотя и не неожиданной развязкой; молча держали они друг друга за руки, изредка обмениваясь только полными нежности словами:

— Дитя мое, моя дорогая внучка!..

— Дедушка!

Когда прошло первое волнение и они немного успокоились, господин Вульфран спросил Перрину:

— Отчего ты не хотела назвать себя?

— Ах, разве не пыталась я это сделать много раз? Вспомните, что вы мне ответили в последний раз, когда я начала было говорить о моей матери и о себе! Разве не запретили вы мне раз навсегда напоминать вам о них?

— Но мот ли я подозревать, что ты моя внучка?

— А если бы эта внучка явилась вдруг к вам и назвала себя, стали бы вы слушать ее рассказ и не выгнали бы вы ее вон?

— Еще вопрос, как бы я поступил.

— Вот почему мама советовала мне открыться только тогда, когда я заставлю полюбить себя.

— И ты ждала так долго? Но разве ты не видела, что я давно уже люблю тебя?

— Я не знала, как велика была эта любовь, и боялась очень полагаться на нее.

— И для этого нужно было, чтобы я сам заставил тебя признаться! Но оставим это… Расскажи мне о своем отце… Почему он сделался фотографом? Как попали вы в Сараево?

— Про нашу жизнь в Индии вы уже знаете…

Но он перебил ее:

— Говори мне «ты»: ты рассказываешь своему дедушке…

— Из полученных писем ты уже знаешь, как мы там жили; потом я тебе подробно расскажу все день за днем, и ты увидишь, как отважен был мой отец, сколько мужества выказывала моя мать… потому что, говоря об отце, я не могу не говорить и о матери…

— Знаешь, меня глубоко тронуло то, что она не захотела лечь в больницу, чтобы только не расставаться с тобой… Из-за одного этого я готов полюбить ее…

— О, ты полюбишь, полюбишь ее!

— Ты будешь рассказывать мне о ней, да?

— Я буду рассказывать о ней и заставлю тебя полюбить ее… Но это потом, потом… Наконец, папа решил покинуть Индию и вернуться во Францию… В Суэце у отца пропали деньги… кажется, их у него украли… Больше у нас не было ни гроша, и вместо того, чтобы ехать прямо во Францию, мы отправились в Грецию, проезд до которой стоит очень недорого. В Афинах папа занялся фотографией, — у него был прекрасный фотографический аппарат, — и этим заработком мы и жили… Потом отец купил небольшую фуру, осла Паликара, который спас мне жизнь, и решил вернуться во Францию по суше; дорогой он рассчитывал зарабатывать деньги фотографией… Бедный папа! Если бы ты знал, дедушка, как мало было охотников заказывать свои портреты, как тяжело было это ужасное путешествие по горам, где приходилось иногда пробираться по едва видным тропинкам!.. В Бузоваче папа заболел, но я прошу тебя позволить мне не рассказывать сегодня, как он умер… я не могу, не в силах… Когда мы лишились его, мы продолжали путешествие одни… Если невелик был заработок отца, то наш заработок был еще меньше… Потом я расскажу тебе о нашем странствовании по Европе, которое продолжалось с ноября до мая, когда мы, наконец, прибыли в Париж… Фабри уже говорил тебе, как умерла мама у Грен-де-Селя; после я расскажу тебе подробности…

В эту минуту из парка донеслись какие-то крики и шум голосов, точно там собралась целая толпа…

— Что это такое? — спросил старик.

Перрина подошла к окну. Весь парк, до самого летнего помещения рабочего клуба, пестрел оживленными группами рабочих; тут были мужчины, женщины и дети; всего собралось не меньшее шести или семи тысяч человек. Над их головами развевались флаги и знамена.

— Я спрашиваю, что там такое? — повторил свой вопрос господин Вульфран, желавший знать причину подобного шума.

— Сегодня твой день рождения, — отвечала Перрина, — и рабочие со всех фабрик пришли сюда, чтобы поздравить тебя и поблагодарить за все, что ты для них сделал.

— А! В самом деле! В самом деле!

И он подошел к окну, точно мог видеть рабочих; ближайшие группы сейчас же заметили его и приветствовали громкими, радостными криками, которые подхватили стоявшие сзади, и скоро веселое «ура» гремело по всему парку.

— Это все благодаря тебе, внучка… Как не похоже это на то, что было во время заупокойной службы… в пустой церкви…

— Дедушка, вот порядок торжества, выработанный советом: ровно в два часа ты выйдешь на парадный подъезд, откуда тебя всем будет видно; депутация, по одному рабочему от каждой из деревень, где у тебя есть фабрики, всходит на крыльцо, и старик Гатой от лица всего нашего населения произнесет небольшую речь…

Как раз в эту минуту часы пробили два.

— Хочешь ты дать мне руку?

Едва они показались на крыльце, как снова послышались громкие приветственные крики, затем делегаты поднялись на крыльцо, и дедушка Гатой, служивший в чесальной с самого основания фабрики, выступил на один шаг вперед, чтобы сказать небольшую речь, которую он все утро старался заучить:

— Господин Вульфран, мы собрались для того, чтобы поздравить вас… для того… чтобы поздравить вас… чтобы вас…

Тут оратор остановился, беспомощно разводя руками; наконец, успокоившись, он заговорил опять:

— Вот так штука! Я должен был сказать вам целую речь, а теперь не могу припомнить ни слова… Мне это очень, очень досадно… Ну, да скажу по-своему, как умею!.. Мы пришли поздравить вас от чистого сердца за всю вашу доброту к нам…

Тут оратор торжественно поднял правую руку.

— Даю вам в этом честное слово старика Гатоя, самого старого из ваших рабочих!

Эти простые, вырвавшиеся из самого сердца слова глубоко тронули господина Вульфрана. Опираясь на плечо Перрины, он подошел к самой балюстраде и, обращаясь к толпе, громко заговорил:

— Друзья мои, ваши сердечные приветствия тем более приятны мне, что вы приносите их в самый счастливый день моей жизни! Сегодня я, наконец, нашел мою внучку, дочь моего погибшего сына. Вы все ее знаете, видели ее на работах в мастерских, знаете, какое участие принимала она во всем, что теперь делается. Будьте же уверены, что она не остановится на этом и будет продолжать идти дальше той же дорогой, развивая и совершенствуя то, что мы начали с ней вместе. Ваше будущее, будущее ваших детей находится в хороших руках!

И прежде чем Перрина успела опомниться, он нагнулся к ней, взял ее своими все еще сильными руками, поднял и, показывая народу, поцеловал ее.

Снова загремели радостные приветственные крики, не смолкавшие в течение нескольких минут; голоса мужчин, женщин и детей слились в один общий гул. Затем, как было установлено, началось шествие всей этой тысячной массы мимо крыльца, на котором стояли дедушка и внучка.

— Если бы ты мог видеть, какие у всех добрые, счастливые лица, — несколько раз повторяла Перрина.

Но нельзя было сказать того же про лица племянников, которые по окончании церемонии подошли поздравить кузину.

— Что же касается меня, — проговорил подошедший вместе с ними Талуэль, — мне это казалось с первого же дня.

Все перенесенные господином Вульфраном в этот день волнения временно сказались на его здоровье. Еще накануне дня своего рождения он чувствовал себя очень хорошо: кашель прекратился, аппетит и сон были прекрасные; зато на другой день перемена была очень резка, и казалось, что болезнь вдруг вернулась с новой силой, чтобы окончательно свалить счастливого дедушку. Немедленно вызвали доктора Рюшона.

— Вы понимаете, как я жажду увидеть мою внучку, — сказал ему старик, — помогите же мне как можно скорее и дайте мне возможность перенести глазную операцию.

— Прекрасно! Начните лечиться серьезно, сидите дома, не волнуйтесь, говорите как можно меньше, и я ручаюсь, что через месяц вы будете здоровы, а там можно будет поговорить и об операции.

Предсказание доктора исполнилось, и ровно через месяц вызванные из Парижа доктора нашли общее состояние господина Вульфрана настолько удовлетворительным, что считали возможным приступить к операции.

Врачи хотели поместить господина Вульфрана под наркоз, но он не согласился на это.

— Нет, не надо. Я попрошу мою внучку держать меня за руку, и вы увидите, что это даст мне достаточно силы.

Наконец операция была сделана, но врачи объявили, что дней пять или шесть на глазах будет лежать повязка. Прошли и эти дни, полные тревоги и ожидания. На седьмой день, в полутемной комнате с закрытыми ставнями и опущенными занавесками, повязку сняли. Понятно, что прежде всего старик захотел увидеть свою внучку.

— Ах, если бы я не был тогда слеп! — воскликнул он, глядя на девочку. — Разве я не узнал бы в тебе с первого же раза мою внучку? Где же у всех были глаза, что они не заметили в тебе сходства с отцом? Неужели Талуэль говорил правду, уверяя, что «ему казалось»…

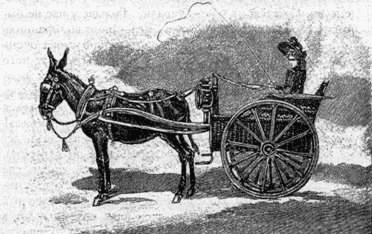

Только через две недели больному разрешили выезжать, сначала обязательно в карете с поднятыми стеклами; но когда господин Вульфран объявил, что поедет не иначе как по-старому, в открытом фаэтоне, доктора разрешили и это, с тем, однако, чтобы это было сделано не в солнечный день.

Настал, наконец, и этот день, тихий и туманный, какие довольно часто бывают в это время года; после завтрака Перрина весело отдала приказание Бастьену запрячь Коко в фаэтон.

— Сейчас будет готово, барышня, — как-то странно улыбаясь, отвечал старый слуга.

Перрина удивленно взглянула на него, но ей некогда было спросить, что это значит: старика нужно было хорошенько закутать, а лучше внучки никто не сумел бы этого сделать.

Когда экипаж был подан и они вышли на крыльцо, Перрина медленно стала спускаться с лестницы, придерживая за руку дедушку, и была уже на последней ступеньке, как вдруг ужасный рев заставил ее повернуть голову.

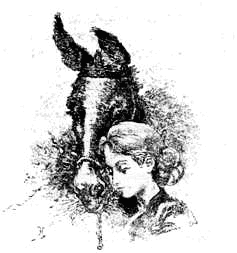

Но что это значит? В фаэтон запряжен не Коко, а осел. Да это Паликар, и какой нарядный! Гладко вычищенная шерсть его так и блестит! А какая на нем чудная желтая сбруя с голубыми колокольчиками! Осел, завидев Перрину, неистово ревел и рвался к ней, несмотря на все усилия грума, который старался его сдержать.

— Паликар! — и девочка обняла голову осла и поцеловала его. — Ах, дедушка, спасибо тебе, какой сюрприз!

— Этим ты обязана не мне, а Фабри, который выкупил его у Ла-Рукери; все служащие непременно хотели сделать этот подарок своему бывшему коллеге.

— У господина Фабри доброе сердце!

— Да, да, и странно только, что это не пришло в голову твоим двоюродным братьям. Я заказал в Париже тележку для Паликара, и ее пришлют через несколько дней; фаэтон слишком тяжел для него.

Они сели в экипаж, и Перрина взяла в руки вожжи.

— С чего же мы начнем?

— Как — с чего? Конечно, с шалаша! Я хочу видеть гнездо, где ты жила, как птица.

Шалаш оказался в том же состоянии, в каком его оставила в прошлом году Перрина, и только остров выглядел еще более диким, еще гуще зарос зеленью.

— Как это странно, — заметил господин Вульфран, — в двух шагах от Марокура ты жила в такой глуши, жизнью дикарки.

После шалаша старик пожелал осмотреть ясли в Марокуре. Он думал, что хорошо знал их, потому что целыми днями обсуждал с Фабри детали устройства яслей, но оказалось, что действительность была гораздо лучше, чем можно было предполагать. Громадные, светлые залы для детей постарше, спальни для маленьких, кухня, ванные — все это было так хорошо устроено, столько вложено было в это труда и любви к тем, для кого это предназначалось, что самый строгий посетитель не нашел бы ни в чем изъяна.

Дети весело кинулись к Перрине, показывая ей свои игрушки: один держал трубу, другой лошадку, девочки протягивали ей свои куклы.

— Как я вижу, тебя здесь хорошо знают!.. — улыбнулся господин Вульфран.

Когда после обхода всего здания они вернулись в приемную, там одна женщина кормила своего ребенка; увидев вошедших, она подняла дитя и поднесла его к господину Вульфрану.

— Посмотрите на него, господин Вульфран, не правда ли, славный ребенок?

— Конечно, да… славный мальчик…

— И все это благодаря вам.

— В самом деле?

— Да, я уже схоронила трех детей, а этот живет… и этим он обязан вам… Да сохранит вас господь, вас и вашу внучку!

После яслей были осмотрены все остальные вновь возведенные здания, сначала в Марокуре, а потом в других деревнях.

Наступала уже ночь, когда они возвращались домой. Когда экипаж переезжал холмы, откуда открывался вид на весь Марокур, господин Вульфран, протянув вперед руку, торжественно проговорил:

— Все эти здания — дело рук твоих, дорогая моя; я слишком отдался делам и без тебя не подумал бы о них. И как не похож этот объезд моих владений на наши прежние объезды!.. Те были совсем другие… Но для того, чтобы это продолжалось и развивалось, тебе нужно будет найти мужа, достойного тебя, который работал бы и для нас, и для всего этого бедного люда. И я надеюсь, что мы встретим человека с хорошей душой, такого, какого нам нужно. Тогда мы заживем счастливо… в семье.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления