Онлайн чтение книги

Георгий Скорина

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БРАТЬЯ МОИ – РУСЬ!

Иди в огонь за честь

отчизны,

За убежденья, за

любовь!

Глава I

Как ни тоскливо, как ни тяжело было на душе у Георгия, потерявшего возлюбленную и друзей, все же он не приходил в отчаяние.

Его окрепшая воля помогла выдержать и это испытание.

В часы бессонницы воспоминания томили сердце скорбью об утраченном, рука до боли сжимала спрятанный на груди маленький перстень. Но никто не слышал от Георгия ни жалобного слова, ни даже тяжкого вздоха.

С ним никто не заговаривал без дела, никто ни о чем его не расспрашивал. Монотонно скрипели по песчаному тракту колеса, мерно покачивались тяжело груженные телеги чешского купца.

Переправившись через Вислу, они выехали на мощенный деревом шлях Брестского воеводства, по которому Георгий проезжал два года назад, направляясь в Краков. Но теперь путь лежал в столицу Литовского княжества Вильну.

Георгий никогда не был в Вильне, и знакомство с одним из оживленнейших городов Запада было заманчивым для него.

Однако не простое любопытство заставило юношу предпринять это путешествие. Виленские купцы и старшины ремесленных цехов вели обширную торговлю со многими городами Германии, Венгрии, с Крымом и славянскими землями. Начала завязываться и торговля с Москвой. Если бы не мешали частые военные столкновения, с Москвой окрепла бы не только торговая связь. Георгий не сомневался, что встретит в Вильне московских или новгородских купцов, а с их помощью, воспользовавшись затишьем на литовско-русской границе, уедет в Московское княжество.

Хозяин обоза, купец Алеш, не знал о таком плане своего попутчика.

Рослый сумрачный чех с вечно озабоченным лицом, украшенным длинными, свисавшими на грудь, поседевшими усами, в простой одежде, вооруженный двумя дорожными пистолетами, на первый взгляд заставлял относиться к себе настороженно.

Но постепенно, наблюдая за ним, видя, как Алеш обращается со своими конюхами и молодым приказчиком, как помогает людям на переправах через реки, как делит с ними свою небогатую пищу, Георгий понял, что под суровой внешностью купца кроется доброе и мужественное сердце человека, прожившего нелегкую жизнь. Чувствуя, как Алеш по-отечески заботливо относится к нему, Георгий первый сделал шаг к дружбе.

– Пан Алеш, – сказал он на одной из остановок, присаживаясь возле купца, отдыхавшего в тени широкой ветлы на берегу озера. – Не знаю, как лучше отблагодарить вас за добро, и прошу, коли будет в том надобность, примите посильную помощь мою, как друга.

Алеш взглянул на него из-под нависших бровей и, кажется, в первый раз за весь путь улыбнулся.

– Слава Христу, пан бакалавр, – сказал он, погладив Георгия по голове, как ребенка, – с делами мы справимся. А от дружбы купцу как отказаться? Радостно мне, что очнулся ты.

Георгий удивленно посмотрел на Алеша. Тот пояснил:

– Тревожить тебя боялся, пока горечь вся на дно не осядет. Не смущайся, мне пан Глоговский все про тебя поведал. И про диспут, и про паненку.

– Зачем же… – смущенно пробормотал Георгий.

– А затем, – засмеялся пан Алеш, – что любят старики о молодых посплетничать. То не в обиду. Мне наказ дан увезти тебя не только от Кракова, но и от смуты твоей. Послушай меня, не томись. Помни, коли грабитель твой тебя веселым зрит, добро твое в его руках горит.

На этот раз привал затянулся надолго.

Неторопливо, словно разматывая запутанный клубок, протягивал Алеш нить своей долгой жизни к сегодняшним дням. В иных местах, будто завязывая узелок, сравнивал он рассказанное о прошлом с тем, что происходило на глазах у Георгия.

– Вот ты за наукой в далекие земли идешь, а я для науки той, покоя не зная, по белу свету шатаюсь. За купца выдаюсь, товары разные продаю, покупаю, а всего-то моего имущества здесь – конь да одежда на мне.

Старик доверил Георгию свою тайну. Обоз, с которым они двигались в Вильну, не принадлежал ему. Он всего лишь выполнял поручение общины «чешских братьев». Разъезжая по ярмаркам, продавал сукна, шерсть, куски тонкого полотна, металлические изделия, все то, что жертвовали ремесленники и крестьяне – члены «чешского братства» для строительства и содержания школ на родном языке. На вырученные деньги Алеш покупал воск, смолу и возвращался на родину. Прибыль сдавалась казначею общины. Были у него и другие поручения к некоторым образованным людям Польши и Литвы, но о них Алеш умалчивал.

– Добрые школы построили мы для малых детей, – с гордостью похвалился старик, – учат там на нашем родном языке. Но мало их… Все тесней и тесней становится, разоряют нас… – вздохнул Алеш.

«Стало быть, и на вашей земле…» – хотел спросить Георгий, с интересом слушая рассказ.

Но Алеш продолжал:

– Бьемся и за волю, и за веру свою. Сколько я себя помню, дня не было, чтобы не нависала над нами угроза чужого ярма.

Старик рассказал, как, будучи еще мальчиком, он принимал участие в защите «Табора», боевого революционного лагеря гуситов. Во время разгрома «Табора» погибли его отец и старшие братья.

Много горя пришлось тогда на долю таборитов. Крестьяне, ремесленники и обнищавшие землевладельцы, вооруженные косами и вилами, храбро бившиеся за свободу, равенство и братство, были обмануты и преданы сторонниками панов-феодалов.

Потерпев поражение, табориты все же не прекратили борьбы. Объединившись в общины «чешских братьев», они продолжали сопротивляться владычеству римского папы и германского государя. Пользуясь трудами выдающегося чешского ученого Петра Хельчицкого, «братья» создали стройную систему самоуправления своих общин.

– Не папа римский назначает нам священников и епископов, – рассказывал Алеш, – а на общем сборе синодом выбираем мы своих пастырей. Оттого и зовемся братьями, что у нас все люди равны. Нынешний король Владислав и многие паны ненавидят нас, с презрением обзывают «грязными земледельцами», «сапожницким обществом», трудно нам отбиваться, да все же держимся, а иначе и вовсе жить смысла бы не стало.

Долго рассказывал Алеш о самоотверженной борьбе чехов. Скорина слушал и думал, что в будущей жизни, о которой сейчас он только мечтал, он не останется одиноким. Новые мечты и новые планы начали возникать в голове юноши. Но не скоро суждено им было осуществиться.

Солнце уже окунулось в багряное озеро.

Потемнел и затих прибрежный камыш. Дважды подходил молодой приказчик, чтобы напомнить о позднем времени. Наконец Алеш поднялся.

– Что же, братцы, – обратился он к ожидавшим его людям, – скоро ночь. Не случилось бы худа ехать далее. Разводите огонь, здесь заночуем.

Коротка летняя ночь.

Георгий, казалось, едва только стал засыпать, как его разбудил лай собак и громкий говор людей.

Выбравшись из-под телеги, где он устроил себе ложе, Георгий увидел, что их маленький лагерь окружен вооруженными всадниками. Некоторые из всадников держали на сворках больших рычащих собак.

Сначала Георгий подумал, что это охотники, егеря какого-нибудь магната, случайно завернувшие на их огонек. Но скоро разглядел на всадниках одежду королевского войска.

Старший из них, не сходя с коня, при свете потрескивающего факела рассматривал поданную Алешем охранную грамоту.

– То добре, – сказал всадник, возвращая бумагу. – Але пану купцу придется не ехать на Вильну. – И, не слушая возражений Алеша, крикнул: – Пистоли, сабли забрать!

Трое всадников обезоружили Алеша. Один из них подтолкнул Георгия, стоявшего в стороне.

Шагнув вперед, Георгий обратился к старшему:

– Дозвольте пана спросить…

– Кто то есть? – прервал его старший, поднося к лицу Георгия факел. – Служка?

– Я не служка, – попытался объяснить Георгий.

– Пане товарищу,[27]Товарищ – военный чин в польском войске того времени. – вмешался Алеш, становясь рядом с Георгием, – это наш случайный попутчик. Он ученый. Бакалавр достославного Краковского университета, он направляется…

– То добре, – не слушая дальше, объявил пан товарищ. – Пану бакаляру надо вернуться до Кракова.

– Но мне надобно в Вильну! – запротестовал Георгий.

– Не можно! – грубо оборвал его старший всадник. – Никому не можно до Вильны! – И, перекрестившись, тихо добавил: – Умер король.

* * *

В ту же ночь к воротам города Вильны подкатили две закрытые кареты.

Взмыленные кони тяжело дышали. На каретах и усталых слугах, сидевших на высоких запятках, толстым слоем лежала дорожная пыль. Видимо, они проделали неблизкий путь и очень торопились.

Латники, охранявшие городские ворота со стороны Трокского шляха, окружили прибывших, приказав всем находящимся в каретах выйти.

Сопровождавший приезжих монах шепнул что-то старшине стражи, и тот разрешил не выводить из кареты молодую панночку и ее остроглазую экономку.

Из первой кареты, опираясь на трость, вышли грузный хозяин и пожилая, тяжело вздыхавшая, утомленная пани.

Латники видели, как старая пани хотела подойти к дверцам второй кареты, но толстый хозяин строго взглянул на нее и сердито стукнул о землю тростью. Пани только прошептала:

– Пресвятая дева, помилуй ее…

Монах торопил стражу. Скоро воротные цепи были опущены, и, прогремев по булыжнику под сводами арки, кареты выехали на мощеную улицу города.

Неприветливо, мрачно встречал город ночных гостей.

Со стен свисали длинные черные полотнища. Толстые восковые свечи горели у распятий и каплиц, уныло перекликались колокола католических и православных церквей. На высоких ступенях костела, мимо которого проезжали кареты, сидел воеводский служитель-бирюч[28]Бирюч – глашатай с бумагой в руке.

Дав знак каретам остановиться, он поднялся и, почти не глядя на бумагу, монотонным голосом объявил заученный текст «Повеления ясновельможного пана воеводы жителям славного места Виленского, всем приезжим и путникам»:

– Никто не должен носить другого платья, кроме как черного. Пусть снимут женщины ожерелья и кольца и всякие украшения. Никто не засмеется, не будет петь песни или слушать музыку… И будет так ровно один год!

Приникнув к окнам карет, приезжие с тревогой смотрели на затихшие улицы города. Хотя уже приближался час заутрени, на улицах не было никого, кроме вооруженной стражи. Это пугало приехавших господ и их слуг. Только одна печальная панночка, забившись в угол кареты, безразлично глядела перед собой и односложно отвечала на вопросы экономки.

Заехав в тихий переулок возле моста через Вилию, кареты остановились у высокой каменной ограды, заросшей диким виноградом.

Монах постучал в калитку. Ему ответил лай собак.

– Мы приехали? – словно очнувшись от сна, спросила панночка.

– Кажется, так, панна Маргарита, – шепотом ответила экономка, не отрываясь от окна, – ой, недоброе творится в этом городе…

Маргарита молчала.

Глава II

– Плачьте, люди места Виленского. Соедините скорбь свою друг с другом и рыдайте! В траур оденьте сердца свои…

Пан Николай Радзивилл поднял тонкий кружевной платочек и приложил его к сухим глазам. Длинные волосы воеводы упали на плечи, прикрытые черным плащом. Могучая фигура согнулась, словно от горя, и голос дрогнул.

– Нет более у нас отца, защитника и милостивого господина, – продолжал воевода, стоя на высоком балконе своего замка.

Но пока еще никто не рыдал.

Собравшись у воеводского замка, толпа молча слушала речь, ожидая погребального шествия. Не горе, вызванное смертью великого князя, отражалось на лицах простых людей, а любопытство и тревога.

Виленчане чувствовали, что воевода и городской магистрат обеспокоены не только тем, как, соблюдая древние обычаи Литвы и Польши, сладить траурную процессию из Вильны в Краков, но и чем-то другим.

Давно уже было неспокойно в столице Великого княжества Литовского. Не успели люди порадоваться миру, заключенному с Москвой, как начались неурядицы между панами магнатами и королем. Доселе шумный, оживленный город затих, насторожился, словно в засаде.

Торговля замерла. Иноземные купцы поспешили уехать, ничего не продав и не купив. У псковских и калужских купцов люди воеводы Яна Забржзинского отняли товары и многих побили. Козельские купцы еле спаслись бегством из самого города Вильны. И это было, пока еще жил Александр, да при нем был князь Глинский, у которого не раз искали русские люди защиту и управу на беззакония панских державцев.

А что будет теперь?

В мае месяце в земли княжества вторглись толпы перекопских татар. Запылали города и села, застонали нивы под копытами вражьих коней. Князь Глинский остановил это нашествие. Одержав блестящую победу под Клецком, он недавно вернулся в Вильну, гоня перед собой толпу пленных крымцев. Накануне его возвращения жители города готовились торжественно встретить победителя, да воеводские стражники плетями загоняли их во дворы и дома.

Вильна встретила Глинского пустынными улицами и молебнами костелов.

Король умирал.

Паны магнаты давно не ладили с Глинским. Потомок татарского князя, осевшего в городе Лиде еще при Витовте, Михайло Глинский был любимцем великого князя Александра. Хитростью и старанием он приблизился ко двору и скоро из придворного маршалка стал властным хозяином чуть ли не половины Литовского княжества.

Обладая острым глазом и пытливым умом, обученный военному искусству в странах Западной Европы, Глинский не только в ратных делах выделялся среди литовских и польских вельмож. Он прежде других увидел признаки распада и гибели Литовского княжества. Уния с Польшей, жестокий произвол, грабежи, чинимые населению королевскими державцами и католическими монастырями, вели край к полному разорению. Войны с русскими еще более отягощали положение. Уже не только пограничные, но и дальние бояре помышляли об отъезде к московскому государю.

Большая часть православного населения, люди Белой Руси, притесняемые иноземцами, теряли терпение, искали пути объединения с русскими, поднимали восстания.

Глинский, не боясь, указывал Александру на причины этих восстаний. Советовал изменить политику. Александр понимал правоту Глинского, доверял ему, но был бессилен против магнатов и шляхты. Видя слабость великого князя, Глинский пытался заключить союз с панами магнатами.

Ярый сторонник римского папы, Ян Забржзинский, завидуя Глинскому, не брезгал клеветой и обманом. Собирая доказательства о якобы подготавливаемой измене, о желании отделить Белую Русь от Великого княжества Литовского, он оговаривал Глинского. Защита Глинским некоторых обижаемых литовскими магнатами русских бояр давала богатую пищу клеветникам. Постепенно Глинский оказался в непримиримой вражде с Забржзинским и его сторонниками. Продолжая пользоваться лаской великого князя, он стал тайно накапливать силы.

Добиваясь назначения русских на «державные и коштовные должности», Глинский стремился окружить себя людьми близкими и преданными. Это не могло ускользнуть от пристальных взоров его врагов. Ненависть литовских магнатов росла. Росло и недовольство политикой Александра. Видя во всем руку Глинского, на сейме в Радоме паны выступили против короля, потребовав ограничения его власти. Желание ставить всякое решение короля под свой контроль давно уже не давало покоя завистливым магнатам.

Выслушав приговор сейма, Александр тяжело занемог. Болезнь обострилась здесь, в Вильне, куда привезли немощного Александра, покинувшего войско Глинского, защищавшее княжество от крымских татар. Александр едва дождался возвращения князя Михаилы с победой. Вскоре он умер, не оставив наследника.

Глашатаи возвестили о последней воле покойного, будто бы высказанной епископу виленскому Табару и воеводе Радзивиллу. Наследником объявлялся брат великого князя, пятый сын Казимира – Сигизмунд. Перед богом и людьми мог свидетельствовать Михайло Глинский, что не о Сигизмунде были последние слова великого князя.

– Гибнет княжество, – прошептал Александр, слабой рукой обнимая склонившегося Глинского, – защити его… На мудрость твою и мужество уповаю. Прости меня, брат…

Были при сем и епископ Войтэх Табар, и Николай Радзивилл, и польский канцлер пан Ласский, да только слышали они как будто другое.

Боялись магнаты, что гордый недавней победой Глинский, владевший отрядами испытанных воинов, захватит великокняжеский престол и, войдя в союз с Московским великим князем Василием, отдаст ему Литовскую Русь, чего хотел и Василий, и люди, населявшие большую половину Литовского княжества.

В Вильну съехались воеводы с отрядами вооруженных слуг. Прибыл смоленский наместник Станислав Кишка, полоцкий воевода Глебович, пан Ян Забржзинский и уже выживший из ума, подслеповатый староста жмудский Станислав Янович.

Желчный и подозрительный канцлер Ласский торопил отправить тело покойного в Краков, чтобы по старому обычаю похоронить его на Вавеле. Но Радзивилл отказал канцлеру, заявив, что, пока Глинский со своими людьми в Вильне, нельзя покидать столицу.

Решено было хоронить Александра в Вильне и сюда же как можно скорей вызвать Сигизмунда.

На воскресенье было назначено траурное шествие.

Все пять ворот города зорко охранялись латниками и ландскнехтами. Закрыты были и все дальние дороги, ведущие в Вильну.

Поняв причину неожиданных распоряжений виленского воеводы, взвесив свои силы и силы врагов, Глинский решил принять участие в шествии, подготовив неожиданный для панов воевод план отступления.

Многие жители Вильны другого ждали от Глинского.

* * *

В доме, в котором остановились Сташевичи, строго соблюдался этикет траура. Комната, отведенная для Маргариты, не отличалась от других покоев. Картины, бронзовые светильники и зеркала покрыты черными полотнищами. Узкие окна, на стеклах которых изображены жизнь и страдания пророка Иеремии, затянуты крепом.

Одинокая свеча изливала печальный свет.

Перед Маргаритой стояло распятие и лежала раскрытая книга.

Когда пан Сташевич вошел в комнату дочери, Маргарита поднялась навстречу ему. Лицо ее было бледно, глаза, веселые глаза Маргариты, потускнели и смотрели испуганно, жалостно.

– Маргарита, дитя мое! – дрогнувшим голосом проговорил старый пан, протягивая руки.

Маргарита упала ему на грудь.

Пан Сташевич в глубине души опасался, что строгие меры могут оказаться пагубными для его хрупкой дочери. Но угроза бернардинцев была так страшна и страх настолько непреодолим, что до приезда в Вильну он и не думал о смягчении участи Маргариты.

Теперь семья его далеко от опасного схизматика Франциска, или – как называла его Маргарита – Юрия, и девушка вернется к жизни.

В эти дни в Вильне нельзя было рассчитывать ни на какое веселье, но прогулка по городу и особенно зрелище торжественного обряда должны были оказать благотворное влияние на сердце юной католички.

Пан Сташевич отправился с Маргаритой к воеводскому замку. Улицы были заполнены людьми, каретами, колясками. Весь «Кривой град»,[29]Район у подножия горы, на которой стоял замок. вплоть до берега Вилии, протекавшей у подножия Замковой горы, шумел и колыхался. Даже на городской стене и на крышах домов сидели любопытные.

Сташевичи с трудом добрались до палат Радзивилла и поднялись на холм, где уже расположились в своих колясках ранее прибывшие виленчане.

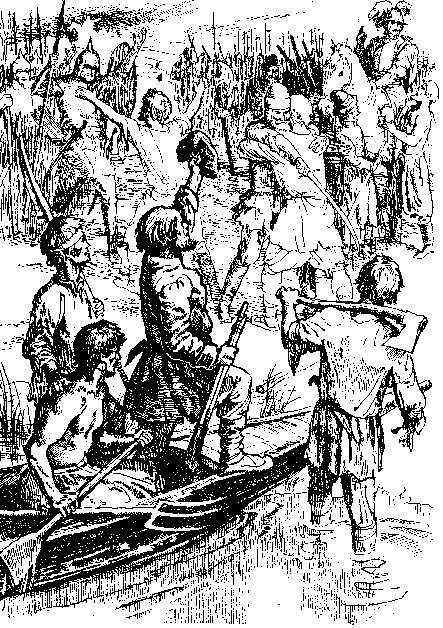

Шествие только началось.

С горы спускались, прорезая толпу, нищие с толстыми зажженными свечами в руках. Их было много, не менее двухсот или трехсот человек. Одетые в траурные хитоны, нищие завывали, ударяя себя в грудь. За нищими на рослом белом коне ехал придворный хорунжий с обнаженным мечом, острием обращенным к сердцу.

Для Маргариты все это было новым и необычным. Стараясь ничего не пропустить, она встала на сиденье коляски и, опираясь на плечо отца, спрашивала его обо всем.

Отец охотно объяснял.

– Это придворный хорунжий, начальник охраны покойного.

– А почему он так держит меч?

– То знак горя и отчаяния, – пояснил Сташевич. – Когда-то телохранитель мечом прокалывал себе сердце, когда умирал его господин.

– Он тоже проколет сердце? – в ужасе спросила девушка.

– Нет, дочь моя, то было раньше, теперь это только напоминание.

Вслед за всадником медленно двигались четыре траурные колесницы и сорок латников, везущих одиннадцать знамен земель, объединенных Польшей, и двенадцатое самое большое, коронное.

На некотором расстоянии от них ехал рыцарь, наряженный в одежды Александра, представлявший в торжественном шествии особу покойного. Следом воеводы несли регалии великого князя. Старший из них двумя руками держал высоко поднятый меч с хорошо различимой щербиной на его лезвии.

– Сам виленский воевода, – тихо сообщил Сташевич, нагнувшись к Маргарите, – ясновельможный пан Радзивилл. В руках у него, очевидно, меч великого князя.

– Если позволит пан, – обратился к Сташевичу стоящий рядом невысокий мужчина с бледным лицом и широко расставленными добрыми глазами, – я расскажу уважаемой панночке, что то за меч…

Незнакомец поклонился Маргарите.

С самого начала Сташевич заметил, что человек этот не столько следил за процессией, сколько за ним и особенно за его дочерью. Сташевич даже подумывал переменить место, но теперь это сделать было трудно, да и внимательно посмотрев на незнакомца, он решил, что человек этот, видно, состоятельный и воспитанный.

Имея взрослую дочь, не следует избегать знакомства с молодыми мужчинами.

– Прошу вас, пан, оказать эту ласку, – согласился Сташевич.

Подойдя ближе и обратившись к Маргарите, незнакомец объяснил.

– Панна видит зазубрину на мече – это «щербец». А сделана эта щербина будто еще Болеславом Храбрым, когда этим мечом он постучал в ворота города Киева, матери городов русских, – с какой-то едва заметной горечью закончил незнакомец.

– А кто тот, рядом с паном воеводой? – спросила Маргарита, указывая на худого, с плоским белым лицом, высокого человека. – Ой, какой некрасивый!

– Т-с-с, – шутливо погрозил незнакомец и, понизив голос, ответил: – То польский канцлер пан Ласский, за ним на подносе несут жезл и державу, символы власти. Справа идет воевода полоцкий пан Глебович, слева – смоленский наместник пан Станислав Кишка.

– Так, так, – подтвердил Сташевич, – то, дочь моя, все наизнатнейшие вельможи.

– Да, – тихо заметил незнакомец, – только не вижу я самого наизнатнейшего…

– Кого пан мыслит?

– Князя Глинского.

Улицу уже заполнило духовенство, идущее впереди королевской колесницы, нагруженной драгоценными, шитыми золотом материями и заморскими шелками. Это везли подарки костелам, встречаемым на пути следования шествия.

Плакали, завывая, «траурники», монотонно звонили колокола.

Тридцать вороных коней везли золоченые дроги, на которых возвышался открытый пустой гроб.

– А где же?.. – успела только вскрикнуть удивленная Маргарита, как отец, жестом приказав ей молчать, опустился на колени и стал креститься.

Перекрестился и незнакомец, но Маргарите показалось, что он перекрестился не так, как крестился отец и как крестилась она.

Отец оставался на коленях все время, пока дроги с пустым гробом медленно двигались мимо них.

– Тело покойного князя в храме, – шепотом объяснил Маргарите незнакомец, – пока идет шествие, над ним совершается богослужение. Объехав все костелы, процессия должна вернуться…

Шум прервал объяснение незнакомца. В толпе, плотно обступившей процессию, мелькнули приветственно поднятые руки, послышались негромкие возгласы:

– Глинский! Князь Глинский!

Незнакомец вдруг оживился и, на мгновение забывшись, вскочил на подножку, схватил Маргариту за руку:

– Вот он, вот! Смотрите!

Лицо его осветилось радостью. Он указал Маргарите на спускавшегося с Замковой горы всадника, одетого в простое военное платье.

– Слава, князь! Виват пану Глинскому! – выкрикивали из толпы на разных языках: по-литовски, по-русски, по-польски.

Скованные торжественностью церемонии, виленчане не сразу решились нарушить строгий порядок траура. Сначала несколько смельчаков, поддавшись порыву, забыв, зачем они вышли на улицы города, подбросили вверх шапки, выкрикнули приветствия победителю татар. И вслед за ними, почувствовав силу, уже не боясь плетей воеводских гайдуков, народ подхватил:

– Слава Глинскому, защитнику нашему! Слава!

Над толпой взлетали шапки, платки. Букет цветов, рассыпавшись в воздухе, упал на дорогу под копыта коня князя Михайлы. Гул приветствия вызвал ропот среди панов.

Стоявшие позади пробивались вперед. Завязались мелкие драки, послышалась грубая брань. Латники повернулись к толпе и оттесняли ее.

Глинский ехал молча, не отвечая на приветствия.

Он поравнялся с коляской Сташевичей, и Маргарита могла хорошо рассмотреть его лицо. Смуглое, с небольшими черными усами и столь же черными нахмуренными бровями, лицо его было мужественно красивым. Но Маргарите оно показалось злым.

Глинский и в самом деле был рассержен. Он не хотел нарушать торжества похорон своего друга и боялся, как бы из-за неожиданных приветствий народа паны воеводы не наделали бед.

Впереди процессии пан Радзивилл уже шептал что-то пану Ласскому. Метались вокруг них растерянные слуги.

Почти дойдя до красных ворот, траурные колесницы остановились.

Неизвестно, как бы обернулись события, но тут из-за ворот послышался звук военной трубы. Два всадника, обгоняя друг друга, помчались навстречу шествию. Один спешил к виленскому воеводе, другой – к Глинскому.

Гремя, опустились тяжелые цепи, и в арке красных ворот, гарцуя на гнедой тонконогой кобыле, показался богато одетый всадник, сопровождаемый трубачами и вооруженной свитой.

В тот же миг, пришпорив коня, обойдя золоченые дроги, мимо возмущенных священников и вельмож проехал Глинский. За ним промчались Андрей Дрожжин и немец Алоиз Шлейнц.

Все, кто стоял вдоль мостовой, двинулись к красным воротам, окончательно сломав порядок траурного шествия. Некоторые бросились в обход, в переулки.

Путаясь в длинных хитонах, суетились нищие со свечами в руках.

Сердито кричал что-то пан Ласский. Радзивилл приказал латникам расчистить дорогу.

– Спокойно, панове, – гремел голос воеводы. – Ясновельможный наследник великого князя Литовского прибыл! Виват Сигизмунд!

– Виват! – заревели паны.

Подняв над головой меч-щербец, Николай Радзивилл торжественным шагом двинулся к Сигизмунду.

Но он опоздал.

Будущего великого князя и короля Сигизмунда встретил Михайло Глинский. Гордый и воинственный претендент на престол Великого княжества Литовского Михайло Глинский первый преклонил колени перед Сигизмундом.

Не сходя с коня, Сигизмунд выслушал верноподданническую речь Глинского.

Паны воеводы, минуту назад готовые броситься на Глинского, теперь остановились на почтительном расстоянии, обмениваясь недоуменными взглядами. Замолк и собравшийся вокруг народ. Мало кто понимал латинские слова, и еще непонятней слов было поведение князя Михайлы.

– Эге, – сказал незнакомец, стоя в коляске рядом со Сташевичем, – кажется, от большого грома и малого дождя не случилось. Не подъехать ли нам полюбопытствовать, пан… простите, не знаю вашего уважаемого имени.

– Сташевич Эдуард, – ответил отец Маргариты, продолжая настороженно смотреть в сторону красных ворот. – Позвольте и мне узнать имя пана?

– Адверник Юрий, – просто ответил незнакомец.

Маргарита пристально посмотрела на него. Адверник смущенно улыбнулся ей и счел нужным добавить:

– Я житель и домовласник этого места…

– Весьма рад, пан Адверник, вашей компании, – быстро сказал встревоженный Сташевич. – Но дочь моя не совсем здорова.

– Ах, отец, – горячо возразила Маргарита, – мне так хотелось бы посмотреть еще.

– Не каждый день, пан Сташевич, приезжают к нам в Вильну наследники престола, – поддержал ее Адверник.

Когда, оставив коляску и протиснувшись сквозь толпу, Адвернику и Сташевичу удалось подвести Маргариту почти вплотную к живой цепи ландскнехтов, охранявших будущего короля, церемония встречи уже подходила к концу.

Поцеловав меч-щербец в руках виленского воеводы, Сигизмунд по очереди обнялся с вельможами. К Глинскому подошел позже всех.

– Обнимаю друга нашего, верного слугу и брата! – громко сказал он, повернувшись к народу. – Пусть этот день, когда князь Михаил принес свою клятву, запомнят все!

– Запомнить! – с визгом крикнул Ян Забржзинский.

– Запомнить! – повторили за ним воеводы.

– Запомнить! – улыбаясь, согласился Сигизмунд.

По знаку Радзивилла латники схватили в толпе двух бедно одетых мальчиков и вывели на середину образовавшегося круга.

Мальчики испуганно смотрели на воевод, не понимая, что хотят от них эти богатые, сильные люди.

Сигизмунд бросил на землю два червонца. Телохранитель подобрал их и отдал мальчикам.

– Золотые, золотые, – зашелестел в толпе завистливый шепот.

И тут же кто-то, нехорошо засмеявшись, прибавил:

– А сейчас будет доплата!

Тут мальчиков положили на мостовую, лицом вниз, сорвали с них штаны, и над худенькими телами просвистела лоза.

Улица огласилась воплями.

Воеводы смеялись.

– Запомнят! – визжал Забржзинский, довольный тем, что это именно он первый сказал Сигизмунду о древнем обычае.

Он выхватил у одного из латников прут и, хохоча, сам стал сечь мальчиков.

– Навеки запомнят!

– Боже мой… за что их? – Маргарита закрыла руками лицо.

Адверник молчал.

– То есть наш старый обычай, – улыбаясь, разъяснил Сташевич, – чтобы не пропало в памяти событие. Вырастут хлопцы, состарятся, но будут добре помнить, как обнялись на дружбу Сигизмунд с князем Глинским.

Глава III

Весь день королевские стражники неотлучно сопровождали обоз купца Алеша.

Обоз возвращался назад, в Краков, по уже знакомой дороге. Ночью остановились на отдых, разбив лагерь на обочине возле густого паросника.

Дождавшись, когда все затихли, Георгий тихонько подполз к Алешу.

– Прощайте, пан Алеш, – прошептал он на ухо своему новому другу. – Я ухожу.

– Один? – удивился Алеш. – Опасно, Франтишек, теперь кругом тут неспокойно.

– Все же лучше, чем вернуться в Краков с конвоем, – ответил Георгий, сжимая руку пана Алеша. – Вы знаете мои планы, не удерживайте меня, добрый друг. Я должен идти.

Помолчав, Алеш обнял Георгия.

– Жалею, что расстаемся, – грустно сказал старик. – Мне также придется, видать, повернуть к дому. Думал я уговорить тебя поехать со мной в золотой наш стобашенный город… Через год-два я снова в этих местах буду, и ты бы вернулся.

Посетить Прагу – сердце Чешского королевства хотелось Георгию, и случай сейчас, казалось, был подходящий, но, избрав для себя другой путь, он не мог принять предложение чеха.

Алеш помог ему незаметно обойти спящих охранников. Проводив Георгия до опушки, он долго смотрел в густеющую темень, в которой словно утонул этот полюбившийся ему молодой бакалавр.

И снова, как в дни бегства из Полоцка, непреодолимая жажда увидеть новые земли овладела Георгием.

Быть может, теперь в этом желании было и неосознанное стремление забыть тяжелые дни испытаний, уйти от них, и тайная надежда на неожиданную встречу с возлюбленной…

Так или иначе, но он решил идти вперед и ни за что не возвращаться. Это чувство не покидало его. Если нельзя пробраться в Вильну и оттуда уехать в Московское княжество, он пойдет в Киев.

Не раз Георгий слышал о просвещенных людях древней русской столицы, о монахах, собравших в своем пещерном монастыре редчайшие рукописные творения русских летописцев и переводы с византийских списков.

Поговаривали даже о скором открытии в Киеве университета для православных с более широкой и свободной программой, чем в Краковском университете.

Трудно было поверить этому, пока Киев находился под властью польской короны, но Георгий надеялся, что все же найдет там ученых мужей, с помощью которых закрепит и расширит полученные в Кракове знания.

По совету Алеша он решил дойти до реки Припяти, а там, пристав к плотогонам или торговым караванам, спуститься вниз до Днепра и по Днепру приплыть в Киев.

Он шел один, останавливаясь на ночь в лесных хуторах и деревушках.

О пропитании почти не приходилось заботиться. Приближалась осень, на полях и в садах богатых фольварков было много работы. Георгий без труда находил применение своим силам. Он не жалел об этих остановках, как не жалел и обо всем своем путешествии.

Каждый день приносил новые впечатления. Перед ним открывался неведомый мир, наполнявший сердце любовью и радостью.

Медленно продвигаясь на юг, в конце сентября Скорина вошел в пределы бывшего Турово-Пинского княжества.

Он проходил через деревни и хутора, над которыми, казалось, века проносились, не разрушая ни чистоту языка, ни обычаи и законы древности. Здесь не было островерхих костелов с их коварными богослужителями. Повсюду звучала родная белорусская речь.

Природа, окружавшая Георгия, была красива и загадочна, как предания старины, живущие среди лесов и болот. Его обступали мохнатые ели. Тихая зыбь хвои и янтарь смолы наполняли воздух кружащим голову лесным ароматом. Не шелохнувшись, стояли дубы-великаны, на их могучих ветвях колыхалась заря. Приветливо звали путника отдохнуть лесные поляны.

Присев где-нибудь на опушке, Георгий подолгу любовался нежными красками лугов и болот. Тихо струился сладкий запах болотных цветов. Из вязкой земли по вечерам вставали дрожащие испарения и, медленно покачиваясь, тянулись вдоль леса. Тогда все начинало терять свои очертания, переноситься в призрачный мир, рождавший легенды. Легенды, предания, суеверия были неотделимы от жителей этого дикого лесного и болотного края.

Скоро Георгию довелось познакомиться с ними.

Однажды, миновав старый город Медники с разбитой и заброшенной крепостью, Георгий вошел в селение Рудня.

Небольшое селение было окружено болотом, расцвеченным бурыми пятнами. Здесь в земляных печах плавили железную руду, добываемую из глубин болота.

Оттого, вероятно, и селение получило название Рудня.

Георгий подошел к стоящей на отшибе курной хате. Навстречу выбежали трое детей. Выставив непомерно раздутые животы, они испуганно смотрели на пришельца. Все трое были одеты в одинаковые полотняные рубахи, прикрывавшие их худенькие тела.

Едва Георгий перешагнул через низкую изгородь, как дети шарахнулись в сторону и скрылись за хатой.

Из полуоткрытых дверей струился дым. В отверстии, прорубленном в стене вместо окна, виднелся огонек камелька.

Георгий постучал в притолоку.

– Господи Исусе, помилуй нас!

Из хаты ответил чей-то слабый голос: «Аминь!» – и Георгий, нагнув голову, вошел.

На битом земляном полу лежала женщина. Она тихо стонала и трясущимися руками натягивала на себя какое-то тряпье. В правом углу на свежевыструганном столе лежали остатки еды: кусок серого, землистого хлеба с примесью мезги[30]Мезга – тонкая прослойка мякоти между корой и древесиной. и наполовину очищенная луковица. Слева белела примятая солома. Там, вероятно, спали дети.

В сумерках хаты Георгий больше ничего не мог разглядеть. Да он и не пытался всматриваться. Ему уже хорошо были знакомы эти низкие, прокопченные жилища, где царит темень, нищета и запустение.

Женщина пригласила Георгия сесть, показав рукой на ровно обрубленный пень, и осведомилась, откуда он идет:

– С русского аль с польского боку?

Узнав, что родом он из русской стороны и здесь только заночует, женщина осмелела.

– Милости просим… Хозяин еще вчера по знахаря пошел, – рассказала она, продолжая тихо стонать. – Душит меня хворь ломотой и волосом… Колтун напал… Люди говорят, только Михалка один, знахарь наш, может эту болезнь выгнать, да не знаю, видно, пора моя пришла…

Женщина заплакала. Сквозь всхлипывания слышен был ее жалобный шепот:

– Детки мои, сиротиночки! На кого ж я вас покину теперь?

Георгия охватила тоска. Чем он мог помочь этим людям? На лекциях в университете он никогда не слыхал об этой болезни бедняков, не знал ни ее происхождения, ни средств избавления от нее. Да и захочет ли принять его помощь женщина, верящая лишь в силу своего знахаря?

Георгий вышел во двор.

Вокруг была сумеречная тишина. Сиреневый горизонт затягивался болотным туманом. Птицы уже умолкли. Войдя по брюхо в болото, лошадь мирно пощипывала осоку. Где-то журчала сбегавшая через запруду вода, словно повторяя: «торр-ропись».

Георгий лег на небольшой стожок сена, укрывшись тут же валявшимся старым армяком.

Трое детей, осторожно прокравшись мимо него, быстро юркнули в хату.

Утомленный дорогой, Георгий начал засыпать. С болота потянулся туман, и скоро Георгию стало казаться, что стог, на котором он лежит, превращается в маленький остров, плывущий среди океана.

Слабо сопротивляясь сну, он смотрел на торчащий перед стогом куст вербы. Ветер колыхнул туман и, разорвав его на длинные полотнища, повесил на сучья куста. Листья вербы обвисли и колыхались вместе с туманом, словно обрывки рубища.

Незаметно для глаза туман принял почти отчетливую форму, и Георгий решил: пришел какой-то монах…

На мгновение призрачные образы становились знакомыми и ясными, но вдруг таяли и больше не повторялись.

Почему-то вспомнилась давно слышанная им легенда об озере, которое заросло и стало болотом. Не об этом ли болоте сложили люди легенду?

Конечно, это здесь когда-то было светлое озеро, а посреди озера – остров. На острове стоял город. Да согрешили люди, озеро поднялось и поглотило его. Стала на этом месте дрыгва такая, что идешь, а земля перед тобой вздыхает, поднимается. На плесах бурые пятна: это кровь потонувших выходит наружу. От крови этой – горе и болезни для всех, кто живет на берегу бывшего озера.

В ясную погоду зоркие глаза видят на дне кресты и кровли, чуткое ухо ловит колокольный звон. Устрашенные птицы летят прочь. Серны и лоси, дрожа от страха, скрываются в пущах. А на болоте слышатся гул, вопли и бряцание металла. Слышно ржание коней, мычание коров, голоса людей.

Нужно спасти затонувший город, и тогда все успокоится. Но из всех людей только один хлопец семи лет может стать спасителем. Пусть он проедет по болоту на кобыле трех лет, найдет три камышины, возле тех камышин крест на цепи.

Пусть тянет за цепь!.. Но не может хлопец вытянуть. Потянет за цепь – город покажет свои крыши и уже раздаются ликующие голоса жителей, а он выпустит цепь из рук, и опять все погружается в болотную муть…

Да что же это такое? «Помогите! Помогите!»

Георгий спешит на помощь хлопцу, хватает цепь и, не оглядываясь, устремляется прочь. А цепь тянется, тянется и глухо звенит.

Над ним бьет крылом сказочная птица-вещун и голосом, похожим на голос больной женщины, поет: «торр-ропись»… «тор-ропись»… Маленький остров колышется и плывет среди океана. На острове танцует серый монах. Танцует на одной ноге и превращается в высокого старца…

Старец озирается по сторонам, вынимает из-за пазухи какую-то траву и кладет на голову женщины.

– Ты, волос, волос коловый, волос ломовый, и мозговой, и рассыпной… волос жильный и трехжильный, и волос денный, и волос ночной! Отчего ты колешь, отчего ты ломишь? – бормочет старец и поднимает женщину с колен.

Георгий смотрит на них из-под армяка и видит стоящего в стороне мужчину в свитке и трех пугливых детей в белых рубашках. Тогда приходит догадка. Это хозяин привел Михалку-знахаря, и он творит заклинание над несчастной женщиной.

Монотонное и таинственное бормотание продолжается:

– В буйной голове, в ретивом сердце, в скорых ногах, в ясных очах утишься, умирься и не коли, и не ломи ни на восходе красного солнца, ни на закате ясного месяца. Ступай в землю темную, в тьму кромешную! Не к людям живым, а к упырям лихим…

Михалка плюет на три стороны и трижды говорит «аминь».

К женщине подходит муж и уводит ее. Женщина идет медленно, превозмогая боль, но не стонет больше, хотя по всему видно, что страдание ее не уменьшилось. Муж и знахарь тихо разговаривают. Говорят о будничных крестьянских делах, словно не было только что ни заговоров, ни колдовства, а просто встретились два добрых соседа.

Георгий больше не мог заснуть.

Глядя на высокое звездное небо, он думал о том, что довелось ему видеть. Сроднившись с окружавшей природой, полесские жители, как эхо, повторяли то, что сказало им солнце и болотные травы, лесные птицы и звери. Они верили в силу волшебного заклинания так же бесхитростно и свято, как верили в христианскую молитву. Признавая греческих богов,[31]Так на Руси, принявшей греко-православную веру, называли иконы. поклоняясь им, они в то же время расчетливо сберегали старых, еще далекими дедами придуманных идолов, вполне могущих пригодиться, по их мнению, в быту, в хозяйстве.

Рядом с чудовищным суеверием, с набором бессмысленных слов заговоров он встречал и умение избавлять человека от многих болезней. Тогда-то и начал Георгий свои первые записи.

В толстый сшиток он записал несколько сказок и притчей: о трудолюбивой пчеле, о том, как на земле появился аист, как превратил бог в эту птицу любопытную женщину, заставив ее весь век собирать по болоту лягушек и гадов.

Отдельно Скорина сделал запись «О том, как исцелять разную хворь».

О «тетке-лихорадке», распространенной в Полесье болотной болезни, он записал: «Не ложись по весне спать без подстила, а непременно под крышей и на соломе или досках сухих. Почнет же душа колотиться и сотрясать все тело твое, выпей настой прегорький из полыни-травы дикой. Тогда кровь, что осталась холодной, разогревается и все тело греет, а лихорадка уходит».

О болях в животе: «От жара человек телом страдает, но жар многие хворобы уничтожает. У кого болен живот, кладут на то место скоринку хлебную, твердую, на ней кусок льна зажигают и тот огонь горшком прикрывают. От сего делается жар и живот в горшок тянется, через то боль отсасывает. А заклинаний при том можно не говорить вовсе».

Стремясь глубже понять связь существа человека и внешней природы, Георгий наблюдал за растениями, насекомыми и птицами. Он видел рождение и гибель организмов, видел, как крепнут и наливаются жизненным соком одни, как хиреют и гибнут другие.

Великая книга жизни раскрылась перед молодым Скориной, и он часто вспоминал слова Николая Кривуша, советовавшего изучать природу, а не пыльные фолианты университетских библиотек.

Георгий записал в своем сшитке:

«К природе, что с нарожденья нас окружает, надобно ласку иметь и знать ее добре. А еще надобно знать и сокровища человеческой мысли, заключенные в книгах ученых, без коих не способны прийти мы к знаниям истинным».

Эта мысль заставляла юношу отказываться от новых знакомств с лекарями и рассказчиками и быстрее идти туда, где ждал он найти высокую науку.

Так приближался Георгий к одной из больших и красивых рек Белой Руси – Припяти. Уныние и тоска давно покинули юношу. С началом каждого дня от земли исходила радость чистой любви ко всему, что окружало его, любви, растущей и крепнущей при каждой встрече с жителями полесского края и его природой.

Георгий был свидетелем того, как сопротивлялись полешуки, когда в их забытый край стала докатываться нарастающая волна порабощения.

Там, за кругом полесских болот, уже подходила к концу жестокая битва, в которой могучим оружием была новая сила – деньги.

Росли города и рынки, развивались ремесла. Продавался и хлеб, и пахарь. Панам-феодалам нужны были деньги. Опутанные хитрой системой денежных выкупов, бедные землепашцы, еще недавно бывшие «людьми похожими», то есть имеющими право свободно переходить с одной земли на другую, от одного пана к другому, становились «людьми непохожими», «отчинными» – крепостными.

Полешуки уходили, уходили в леса, за непролазные топи, собирали ватаги и отстаивали свою полесскую волю. Некоторые оседали на новых землях и начинали жизнь сначала. Многие гибли. Иные убегали в города, скрывая свое имя, нанимались на любую работу или шли в «полцены» на тяжелый сплав леса, попадая в новую кабалу.

С одним из таких беглых «отчинных» неожиданно встретился Георгий, придя в город Пинск.

Глава IV

Гулко шлепая босыми ногами, на палубу головного струга[32]Струг – речное судно, род барки. поднялся светловолосый, взлохмаченный, в изодранной, едва прикрывавшей могучее тело рубахе, двадцатилетний детина.[33]Детина – так назывался помощник лоцмана на полесских реках.

Не заметив Георгия, стоявшего возле сложенных в штабель дубовых клепок, почесываясь и сощурив припухшие глаза, он повернулся к солнцу и, опустившись на колени, перекрестился.

– Дякую господу богу, солнышку ясному, месяцу красному, звездочкам светленьким, миру крещеному, что я эту ночку переночевал, – полушепотом выговаривал детина, отбивая поклоны. – Дай, боже, этот денек передневать в счастье, в корысти, в прибытке и в добром здоровье. Во имя отца, и сына, и святого духа – аминь.

Молящийся услышал тихий смех и оглянулся.

– Пропил ты, хлопец, свою корысть и прибыток, – добродушно заметил Георгий, любуясь складной фигурой детины. – Теперь у бога не скоро допросишься.

Детина встал и, покосившись на Георгия, смущенно ответил:

– Я господу молюсь, а что будет – на то его воля.

– Лучше сберечь бы добытое, Язэп, то было в твоей воле.

Язэп осторожно шагнул к Георгию, тихо спросил:

– От Мосейки штоль? Приказчик новый?

– Не бойся, Язэп, – дружески успокоил его Скорина, – я не приказчик над тобой и не от Мосейки. Попутно мне. Вместе до Киева поплывем.

– А имя мое откуда ведаешь? – все еще недоверчиво спросил детина.

– Имя твое теперь, поди, всему Пинску известно, – улыбаясь, объяснил Георгий, – твое да дружка Андрейки. Я же тебя вчера на струг привел. С того часу ты только сейчас проснулся.

Язэп помолчал, видимо стараясь вспомнить вчерашнее, потом мотнул курчавой головой и, засмеявшись, сказал не без хвастовства:

– Ну, погуляли с обиды… одного пива да меду не меньше как по ведру на крещеную душу.

Георгию кое-что было известно про вчерашнее пьянство помощника лоцмана со своим дружком, подмастерьем Андреем. Догадывался он и о причине необузданного загула, но ему хотелось услышать объяснение самого Язэпа.

– Это с какой обиды?

– С обиды, с горькой обиды, – повторил Язэп, и красивое, еще по-детски округлое лицо его стало жалким.

Подойдя вплотную к Георгию, он строго спросил:

– Звать как?

Георгий назвался.

– Почто на струге сем?

– Говорю, попутно мне, до Киева.

– К святым местам, что ль?

– Я за наукой еду, – ответил Георгий.

– За наукой, – раздумчиво повторил Язэп. – А можешь ты крест дать, что обиды моей никому не расскажешь?

Никто не мешал их беседе. Головной струг, на палубе которого они находились вторые сутки, стоял на приколе у Лещинского предместья, ожидая, когда подвезут последнюю партию груза. Нанятая голытьба разбрелась кто куда. Старший на струге, набожный и сварливый кормчий, ушел к обедне в монастырь, видневшийся из-за рощи золотистых лип.

Несмотря на вчерашнее обильное возлияние, Язэп не изжил своей горечи и невольно искал сочувствия. Отнесясь с наивной доверчивостью к новому знакомцу, он подробно рассказал про «тяжелое свое вандрование».[34]Вандровать – путешествовать, бродяжничать (белорусск.).

– Жили мы на Днепре, возле Смоленска, – медленно вспоминал детина, прислонясь спиной к борту струга. – В недостатке жили, в убожестве. Порешили на лучшие земли идти. Люди мы были вольные, похожие. Вот и пришли всей семьей аж под Слуцк, осели на земле нового пана Кастуся Санковского, чтоб на нем черти на том свете оседали…

– Дурной пан был? – перебил его Георгий.

– Добрый да ласковый, – с нескрываемой злобой ответил Язэп. – «Я вас, любонькие мои, со всею душою приму, – передразнил он ласкового пана, – одного мы с вами роду, племени и веры одной».

Ну, было нам радости! Вот, думаем, набрели на добрую душу. Матка в церкви толстую свечу заказала. Батька похваляться стал: «Нас, говорит, вольных да работящих, кто хошь примет, не то что пригонное быдло какое». А пан поддакивает: «Так, так, любый братику, твоя воля в великокняжеском статуте оговорена. У нас все по закону будет».

Не сбрехал пан. Все было по закону. Дал нам и землю, и коня, и лес на хату, и семена – все по льготе на долгий срок. Почали жить, как арендаторы.

Язэп помолчал и, тихо вздохнув, прикрыл глаза.

– Придем, бывало, с поля, за вечеру сядем и словно сказку друг другу рассказываем… Вот пройдет еще лето, посеем-пожнем, поднимемся, землю откупим, сами хозяевами станем… Пан добрый, он нам уступит.

День за днем, лето за летом, а на третье лето приходит к нам пан…

В неизбывной досаде, захлебываясь, Язэп путал слова, рассказывая о роковом для его семьи дне.

Пан насчитывал за каждую льготную неделю аренды по десять литовских грошей.[35]Литовский грош – примерно девять копеек золотом. Да въездных двенадцать грошей, да долги разные за три года. Откуда было взять столько денег?

Тогда пан Кастусь прочитал им городское установление, по которому отец и мать Язэпа «вместе с детьми и домочадцами, не имея чем расквитаться, повинны работать на пана за каждую неделю по неделе, сколько было всего сроку льготы, да за долги по три гроша в неделю и на все то время считать их людьми отчинными – за паном Кастусем Санковским, – а не похожими, не вольными». Таков был закон.

– Будто цепями сковали нашу семью, – продолжал Язэп, – не смог я слезы маткины видеть, горе батьково, ну и решился…

– Пана убил? – невольно вырвалось у Георгия.

– Борони меня боже, – замахал руками Язэп, – я не душегуб, мыслимо ли? За того пана всех бы нас живыми в землю вкопали. Нет, пана я не убил.

– Что же ты сделал?

Язэп помолчал, потом, наклонившись к Георгию, прошептал:

– Убежал я от того закона великокняжеского, от батьки… совсем убежал.

Большие, доверчивые глаза его подернулись синим ледком.

– Найдет меня пан, вернет в свое господарство, навеки отчичем сделает, тогда и смерть не страшна.

– Успокойся, Язэп. – Георгий дружески погладил его руку. – Пан далеко, на сплаве не один ты беглый работаешь, кто узнает…

– Никто не узнает, – с горькой усмешкой перебил Язэп, – да, видно, правду старые люди кажут: «Паны да панята – одного черта сатанята». Слушай, что вчера было…

Вчера покрученик крикнул Язэпу:

– Эй, хлопец! После работы ты пойдешь к Мосейке-хозяину.

«Мосейкой» называли старого ростовщика Моисея, полгода тому назад взявшего на откуп половину речного сплава. Несмотря на почтенный возраст, ростовщик охотно откликался на свое уменьшительное имя «Мосейка», нередко сам употреблял его, говоря о себе в третьем лице. Он хорошо знал, что как бы ни называли его, а сила его крепнет и многие зависят от него, кормятся его милостью. Сначала была только одна небольшая меняльная лавка, теперь уже вырос дом на окраине Пинска. Сейчас он взял на откуп половину сплава, но кто помешает ему с будущего года откупить весь сплав?

Сгорбившийся, одетый в темный, засаленный полукафтан, Мойсей всегда неожиданно появлялся на пристани. Заложив руки и втянув шею, словно вынюхивая что-то своим большим горбатым носом, он только проходил мимо стругов и барж, ни с кем не заговаривая, ничего не спрашивая.

Из-под нависших бровей весело поблескивали прищуренные глаза. Так же неожиданно, как появлялся, он вдруг исчезал. А назавтра покрученики отдавали новые распоряжения, переставляя рабочих с одного места на другое, кого-то увольняли, кого-то нанимали.

Так был молчаливо замечен Мосейкой Язэп, старательно работавший на вязке плотов, и переведен в помощники лоцмана, на место начавшего слепнуть старика. Кормчие и хозяйские покрученики отнеслись к повышению Язэпа доброжелательно. Они ценили в ладно скроенном тихом парне силу, сметливость, душевную простоту и суеверную набожность, оберегавшую, как им казалось, всех плавающих от водяных и лесных духов.

Язэп обрадовался новой должности. В его чистом сердце зрела мечта накопить денег и выкупить из неволи мать и отца. Мечта, казалось, начинала сбываться. За пазухой, тщательно завернутые в тряпочку, уже хранились несколько монет.

В этот день он должен был получить деньги уже не как простой сплавщик, а как детина, помощник лоцмана. Язэп вошел в полутемную, запыленную меняльную лавку.

– Ты знаешь, Язэпка, – тихо сказал ростовщик, заперев за хлопцем дверь и усаживаясь на высокий табурет, – зачем я позвал тебя? Нет, Язэпка не знает, он думает, что он пришел за получкой и только, – сам ответил Мосейка. – Хорошо, ты получишь то, что тебе следует, заработаешь добре, – продолжал ростовщик. – А вот батьку с маткой забыл. Ай-яй, плохо…

– Не забыл я ни батьки, ни матки, – ответил Язэп, предчувствуя что-то недоброе.

– Не забыл, – словно обрадовался Мосейка, – так чего же ты тут сидишь? Беги лучше до дому! Там же тебя ждут и батька, и матка, и… вельможный пан Кастусь. Ого, какой важный пан. Не то что бедный еврей Мосейка.

– Хозяин, – прохрипел Язэп, задыхаясь, – не выдавай меня, Христом-богом прошу, не выдавай!

– Что значит – не выдавай? – весело спросил ростовщик. – Разве может бедный еврей не послушаться пана? Или ты думаешь, что я должен дать за тебя выкуп? Ты, верно, не знаешь, какой это выкуп…

Он нагнулся над столом и, быстро перелистав толстую книгу, начал считать:

– В каждом месяце четыре недели, а месяцев каждый год двенадцать, за три года будет недель уже сто пятьдесят две и за каждую надо по девять грошей… Ну, Язэп, ты уже подсчитал?

– Я отработаю, – еле слышно проговорил детина.

– Э, хлопец, – ростовщик захлопнул книгу, – я уже стар и не могу ждать. Но я помогу тебе.

Язэп смотрел на него с мольбой и надеждой.

– Я помогу, – повторил Мосейка, пристально глядя на побледневшего хлопца. – Никто здесь, кроме меня, не знает, что ты должник пана, так бог с тобой. Хочешь, можешь остаться моим должником, понимаешь? Не панским, а Мосейкиным, и я никому не скажу ничего, а?

– Лучше уж твоим, Мосейка, – словно в тумане, глядя на ростовщика, проговорил Язэп.

– Ты будешь работать, как раньше, а я буду платить тебе половину. Другая половина пусть останется у меня. А вдруг пан найдет тебя и потребует выкуп? Чем будет платить бедный Мосейка?

Язэп поставил свой крест на бумаге, которой он не мог прочитать.

– Половину того, что ты получал, пока не был детиной, Язэпка, – объявил ростовщик, кладя в руку Язэпа несколько монет.

Язэп безразлично посмотрел на деньги и вышел.

Он направился к своему другу и утешителю, подмастерью Андрею.

Но у Андрея самого дела были не лучше. Давно уже вышел срок хлопцу перейти мастером в цех. Талантливый резчик удивлял купцов тонким рисунком резьбы, хитроумным уменьем оживлять куски простого дерева. Изделия Андрея всегда продавались мастером втридорога. Они были лучше работ других подмастерьев и нередко лучше того, что делал сам мастер Яким. Это-то и мешало Андрею поступить в цех. Мастер оттягивал, насколько мог, экзамен Андрея, боясь потерять работящего, прибыльного ученика и нажить конкурента.

По законам цехов ремесленников каждый подмастерье мог быть принят в цех как равноправный после нескольких лет учения и при условии, если он представит на экзамене свою «главную речь» (вещь), сделанную самостоятельно, не хуже, чем по указанию мастера. Кроме того, он обязан был дать угощение за собственный кошт всем старейшинам объединения городских цехов. Иначе никто не станет тратить время на его экзамен.

У Андрея была «главная речь». Много дней тайком от Якима вырезывал он «райскую птицу» из дерева, почти не употребляемого тогда для резьбы: из вишни. Он выбрал вишню потому, что его прельстила окраска.

Случайно мастер увидел его птицу и понял, что перед ним одаренный художник, опередивший своего учителя. Злобная зависть вспыхнула в сердце разбогатевшего на трудах учеников старого резчика. Яким отказался ссудить червонец Андрею на угощение.

У Андрея не было червонца. Хитрый Яким посоветовал обратиться к Мосейке. Мосейка не отказал, но потребовал залог. Когда Язэп принес свое горе к Андрею, тот мрачно заворачивал в платок райскую птицу, чтобы отнести ее в залог ростовщику. Язэп не стал ничего рассказывать другу и, безразличный ко всему, остался ждать.

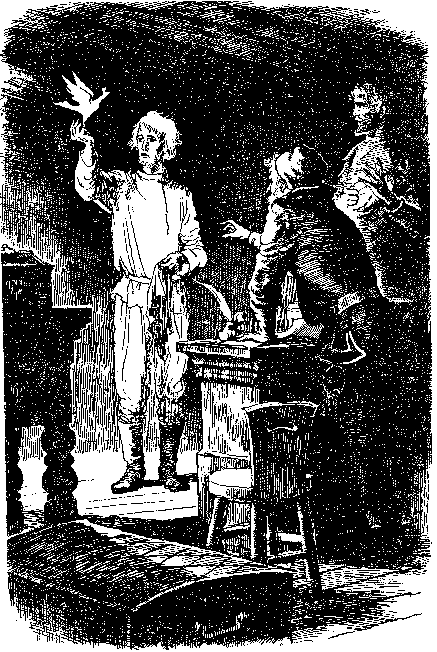

Случилось так, что именно в этот день Скорина зашел к Мосейке, узнав, что его струги готовятся к отплытию в Киев. Сговорившись об условиях, он собирался уходить, но его внимание привлек боязливо вошедший в лавку бледный, худощавый подмастерье с задумчиво-печальным выражением лица, на котором уже появилась русая бородка.

– Ну, Андрейка, – приветствовал его ростовщик. – Ты принес мне золотое запястье или, может быть, ожерелье из жемчуга? Что ты принес?

– Птушку райскую, – тихо ответил Андрей и начал осторожно разворачивать платок.

– Райскую птушку? – переспросил Мосейка. – Из чего она сделана? Из серебра с самоцветами?

– Из вишенки, – ответил Андрей, и скулы на лице его дрогнули. Он поднял на ладони деревянную птицу.

Георгий видел, как жадно блеснули глаза ростовщика.

Птица была хороша. Размером не более одной пяди, она напоминала дикого голубя, но казалась нежней. Бледно-розовая, с чуть заметными отливами и тщательно выточенными перьями, она создавала впечатление живой птицы. К ней хотелось прикоснуться, погладить ее.

Мосейка уже протянул было руку, но Андрей отступил от прилавка и, попав в узкий луч солнечного света, выше поднял птицу. Свободной рукой он взял ее за ножки и слегка сжал их пальцами. Вдруг деревянная птица встрепенулась, взмахнула тонкими крыльями и начала медленно распускать веером хвост. Солнечные зайчики замелькали на перьях хвоста, как драгоценные камни.

Это было так неожиданно и прекрасно, что Георгий вскрикнул, а Мосейка коротко засмеялся.

Андрей разжал пальцы, и птица, словно избежав опасности, сложила перья, приняв прежнюю спокойную позу.

Андрей гордо взглянул на ростовщика, но тот уже успел побороть себя.

– А чего же она не поет? – спросил он безразличным голосом.

– Не надо, – насупившись, ответил Андрей.

– Не надо, – невольно повторил за ним Скорина.

– Ах, – насмешливо заметил Мосейка, – молодой панич тоже говорит, что «не надо», а бедный Мосейка думал, раз есть птушка, так она должна петь.

– Она сама как песня! – не выдержал Георгий, любуясь чудесным творением.

– Ой, какие хорошие слова, – заторопился ростовщик, почти выхватив у Андрея птицу и недовольно поглядывая на Георгия. – Андрейка еще подумает, что он сделал чудо… Ладно, хлопец, бери свой червонец, а птушка пускай постоит вот тут… Может, она еще запоет, а?

Андрей стоял молча, зажав в руке червонец, не спуская глаз с пыльной полки, где среди старых подсвечников, замков и битой посуды грустила его юная, бледно-розовая райская птица. Георгий видел, с какой тоской расстается мастер со своим, быть может, лучшим творением. Видел это и ростовщик. Ему хотелось как можно быстрее выпроводить Андрея, не дать ему передумать.

– Слушай, Андрейка, – ласково заговорил Моисей, доставая из-под прилавка небольшой запечатанный воском жбан, – ты становишься мастером, так прими подарунок от старого Мосейки. Это добрый мед, я берег его для великого свята, так пускай это свято будет у Андрейки. Такой хороший хлопец. На, иди…

Сунув ему жбан, ростовщик подтолкнул Андрея к двери. Андрей ушел.

Довольный Мосейка обратился к Георгию:

– Что делать, панич, надо же помогать бедным людям. – И, засмеявшись, добавил: – Теперь Андрей пойдет служить пану Хмелю. Пропадет мой червонец, что, неправда, панич?

Это была правда. В тот же день Георгий еще раз увидел Андрея, а с ним и Язэпа. Решив поискать, где бы можно было за недорогую плату покушать, Георгий вышел в предместье Каролич, к старому замку. Там, на рыночной площади, дрались пьяные. Компания оборванцев и скоморохов окружила дерущихся, подзадоривая то одного, то другого. Кричал пьяный Андрей, на всю площадь обзывая дурными словами своего мастера Якима и цеховых старшин. Язэп опрокидывал торговые лотки и, шатаясь, переходил от одной группы дерущихся к другой. В драку ввязывались новые бойцы, торговцы. Если бы не добрые приятели Андрея – молодые ремесленники, неизвестно, чем кончился бы этот день для Андрея и Язэпа.

Георгий помог побыстрее увести уже начавшего слабеть и затихать Андрея. Вернувшись, он разыскал уснувшего под чьей-то опрокинутой телегой Язэпа. Два лесоруба, знавшие помощника лоцмана, помогли Георгию отнести его на струг. Там и спал Язэп до сегодняшнего дня.

Георгию было нестерпимо жалко этих двух молодых друзей. Как помочь им? Ведь все, что имел Георгий, – это несколько монет, принесенных Кривушем в последний час расставания.

С берега послышался резкий свист. Язэп вскочил и подбежал к борту струга.

– Андрейка! – крикнул детина и, бросив Георгию: – Пришел, горемыка, – сбежал по пружинящим доскам сходней на берег.

Георгий пошел за ним.

Сидя на бревнах, опустив голову и машинально строгая маленьким ножичком поднятую с земли щепку, Андрей тихо говорил Язэпу:

– А Яким потребовал, чтоб я ту птушку представил. То, говорит, твоя «главная речь» и повинна быть цеху представлена. Коли не представишь, значит, и суду об ней не быть, и тебе в мастера не лезть…

– Ты бы сказал, чтоб обождал, – посоветовал Язэп, – пока Мосейка отдаст.

– Говорил, – махнул рукой Андрей.

– Ну?

– Ждать, говорит, нам особенно нечего. Ты, говорит, пропил свою птушку, делай теперь другую, а покуда мы тебя в цеху даром держать не станем. Как исстари ведется, так и мы. Пока не мастер, все, что сробил, повинен цеху отдать.

– Ишь куда гнет, сатанинская сила! – с гневом сказал Язэп. – Как же нам ту птушку вернуть?

– А никак, – неожиданно равнодушно отозвался Андрей. – Она теперь у Мосейки в гнезде. Оттуда не выпорхнет. Он сегодня за червонец свой полтора требует… Где мне взять?

И вдруг, резко поднявшись, сказал, захлебнувшись горечью:

– Проститься с тобой пришел, ухожу отсюда навсегда.

– Андрейка! – Язэп крепко схватил его за руку, как бы пытаясь силой удержать друга.

– Подожди меня здесь, Андрей! – крикнул Георгий и быстро, почти бегом направился к городу.

Когда Георгий снова вернулся на пристань, берег шумел окриками покручеников, бранью, звонким стуком падающего на палубы дерева. Последний обоз с товарами прибыл, и покрученики торопили людей, готовя отправку с рассветом следующего дня. На головном струге было людно. Георгий с трудом отыскал Язэпа, принимавшего груз возле визжащего деревянного блока.

– Где Андрей? – Георгий старался перекричать визг блока и грохот катящихся пустых бочонков.

– Ушел, – едва взглянув на Георгия, ответил Язэп.

– Куда ушел? Я птушку его принес… вот она! – кричал Георгий, поднося к самому лицу Язэпа завернутую в магерку райскую птицу.

Язэп, не понимая, посмотрел на руки Георгия.

– Вот она, – повторил тот, раскрывая магерку, – та самая, что у Мосейки была…

В мягком войлочном колпаке шапки, как в гнезде, сидела красивая и спокойная райская птица Андрея. Язэп улыбнулся, трясущимися руками взялся за край магерки.

– Подымай! – закричали на Язэпа с берега.

– Ну, подымай! – заревел рядом голос покрученика.

Но Язеп бросил канат и, прижав к груди птицу, прыгнул через борт на берег.

– Стой, быдло поганое! – Приказчик схватил суковатую палку и метнулся к сходням.

Георгий преградил ему путь.

– Подожди, пане милостивый, – решительно сказал он, отнимая палку. – Я за него стану, а Язэп скоро вернется.

И, не ожидая согласия, он взялся за толстый канат.

Приказчик остолбенел от удивления.

– Давай веселей! – крикнул Георгий.

Блок заскрипел, завизжал. Над узкой полоской реки, отделявшей головной струг от берега, поплыли высоко поднятые связанные ободья. С грохотом катились бревна, мягко шлепали рогожные мешки с золой.

Мышцы Георгия напряглись, кровь быстрее побежала по жилам. Из груди сама собой вырвалась песня:

Зялены дубочак,

Куды нахилиуся?

Малады малойчик, чаго зажуриуся?

С берега ответили лесорубы:

О, я зажуриуся,

Што не ажаниуся!

Жани мяне, матка,

Жани маладога!

Песня наполнялась хриплыми мужскими голосами, ритмом дружного труда, радостью теплого осеннего дня, росла и плыла над затихшей солнечной рекой.

Глава V

Головной струг легко рассекал стреж светло-зеленой осенней реки. За ним, не отставая, шли два других струга последнего в это лето торгового каравана. Мимо уплывали пестрые берега, поросшие ольхой, вербами, изредка кленом и молодыми дубами.

Деревья уже начали оголяться. Листодер – октябрь щедро сыпал на землю медяки, золотил берега. Местами сквозь поредевшие ветви виднелись желтые, опустевшие поля убогих крестьянских наделов. Звонко хлопая длинными бичами, пастухи сгоняли по отлогому берегу стада на водопой.

Изредка доносились голоса перекликавшихся в лесу женщин, вероятно собиравших грибы или бруснику.

Впереди съезжались к середине реки две черные, просмоленные душегубки. Рыбаки, стоя на коленях, одной рукой ловко орудуя веслом, другой выбирали из воды опущенную на длинных шестах сеть.

Когда головной струг поравнялся с ними, рыбаки уже съехались вместе и, оживленно переговариваясь, быстро освобождали запутавшуюся в нитяных ячейках рыбу: видно, у них была удача.

– Бог в помощь! – крикнули им с палубы струга.

– Дякуем! – одновременно отозвались оба рыбака и поклонились крикнувшему.

– Дякуем брюха не помажешь, – пошутил молодой багорщик, узнавший знакомого рыбака, – позвал бы на уху, дядька Василь!

– Милости просим! – добродушно ответил рыжий Василь и, зачерпнув деревянным черпаком со дна душегубки несколько небольших рыб, метнул их на струг.

Сверкнув на солнце, по палубе рассыпалась серебристая плотва. Багорщики только оглянулись на нее и, не став собирать, дружно закричали рыбакам:

– Помогай бог, чтоб не последняя!

– С одной породы не навариста!

– Без ерша – не хороша!

Рыбаки рассмеялись, и оба, рыжий Василь и его товарищ, швырнули на палубу еще несколько щупаков, мелких окуней и даже молодого соменка в локоть длиной.

– Кушайте на здоровье!

С веселым оживлением багорщики бросились собирать скользящую по палубе рыбу. Старый кормчий прикрикнул на них и, переложив руль, отвернул струг от лодок.

Рыбаки отплывали, выгребая вверх по течению. Скоро они поравнялись со стругами, шедшими вслед за головным. Оттуда послышались голоса новых любителей ухи. Но рыбаки только ответили им на приветствие, быстро повернув к берегу, заросшему густым камышом.

Снова медленно и плавно потянулись тихие берега, согретые последним теплом осеннего солнца. Вверху бороздили голубую лазурь журавли. Внизу отраженные водой Припяти облака ласково хлюпали о просмоленные борта и терялись в мелких струях, расходившихся по сторонам судна.

Легко и отрадно было на душе у Георгия. Все предвещало добрый путь: и тихая даль красивой реки, и золотистые берега, и мягкий солнечный день, и добрые рыбаки…

Все казалось наполненным любовью и дружбой.

Небольшая жертва, принесенная им ради избавления от несчастья другого, решительный шаг, сделанный в защиту обиженного, открыли ему ту единственную истину человеческого спокойствия и счастья, которая неизменно приходит вслед за выполненным желанием сделать добро. Кажущаяся невозможность отказа от некоторых собственных выгод и удобств ради кого-то другого нередко сдерживает чистый порыв, делает человека как будто житейски разумным, на самом же деле постепенно отдаляет от окружающих, ожесточает и лишает радости дружбы.

«Если бы все люди, – размышлял Георгий, – так же, как они стараются оградить себя от других, стремились бы помочь друг другу, то зачем нужны были б великокняжеские законы и стражники? Разве должен был бы тогда Язэп убегать от отца с матерью или отдавать за червонец свою райскую птицу Андрей?»

Вспомнив об Андрее, Георгий улыбнулся. Как хорошо, что он сберег деньги, полученные его другом Николаем у краковского менялы взамен дорогого плаща. Это были последние деньги Георгия. Неизвестно, как скоро он сможет заработать другие, но, ни на мгновение не задумываясь, отдал он их пинскому ростовщику.

Язэп догнал Андрея уже в Заречье, на дороге в Велятичи. Вернуться в Пинск Андрей наотрез отказался.

– Паничу скажи, – передавал он через Язэпа, – что век его ласки не забуду. Приведет бог, отслужу за доброту. А в Пинске дел у меня не осталось. Теперь мне туда путь закрыт.

Ушел на восток… Сколько тропок протоптано в эту сторону?.. На восток… на восток… Вот и Язэп, тоскуя о друге, признался Георгию, что хотел бежать вместе с Андреем «на русскую сторону», да побоялся. Ведь он крест на бумаге хозяина своей рукой поставил.

Три больших струга шли вниз по течению. Извилистое русло реки с песчаными откосами и перекатами таило немало опасностей для пловцов. Стоя на носу головного струга, Язэп замерял глубину длинным шестом с насечками.

– Круче давай! – кричал он кормчему. – Еще круче, под самые вербы правь!

И, выждав некоторое время, вдруг командовал:

– Выпрямляй!

Судно послушно сворачивало на середину реки, обходя неожиданно показавшийся из-под воды большой камень.

Язэп обладал удивительной памятью и чутьем. Однажды проплыв по реке, он на всю жизнь запоминал ее виры[36]Вир – омут, глубокое место. и отмели, безошибочно угадывал обмелевшие или начавшие зарастать песком перекаты. Даже сам кормчий, крепкий сухожилый старик, вечно ворчавший на багорщиков и бурлачную голытьбу, затихал перед Язэпом, когда тот выходил на нос со своим шестом.

Но выплывали струги на широкую ровную гладь, и оживление Язэпа сменялось унынием. Он садился куда-либо в угол, среди бочек и мешков, и молча смотрел на бегущую воду, словно искал в ней разгадку своим невеселым думам.

Так плыли весь день. Скоро по правому берегу открылся Туров. Первый этап пути пройден благополучно.

Кормчий стал на колени.

– Яко Давид-царь, воспою славу твою, яко твое есть царство, и сила, и слава! – говорил старик нараспев.

Все бывшие на струге повеселели и стали готовиться к причалу.

Город лежал в низине между двумя песчаными мысами, образующими широкую бухту. Разбросанные по берегу дома предместья, поднятые на высокие сваи и украшенные деревянной резьбой, напоминали огромные скворечни. Видно, здесь часто река заливала берега.

За насыпным валом, окружавшим город, виднелись купола храма, крыши новых построек и на большом кургане возвышался серый каменный замок. Вот и все, что успел рассмотреть с палубы струга Георгий.

Возле старой пристани толпилось много барж, лодок, стругов, сновали люди, со скрипом двигались груженые телеги.

Необычное в этот час оживление на пристани удивило прибывших. Удивление сменилось тревогой, когда, подойдя ближе, они увидели расставленные на мостках гаковницы[37]Гаковница – небольшая пушка. и возле них вооруженных людей. С левого берега, из-под кустов, вышли две плоскодонки и, держась посреди реки, перегородили путь. На плоскодонках также были люди с оружием, но не в форме жолнеров или ратников, а в обычном мещанском платье. Вероятно, жители города.

Едва струги причалили к торчащим из воды почерневшим сваям, как с берега потребовали к себе старших. С первого и второго стругов сошли кормчие, с третьего сбежал суетливый косоглазый покрученик.

Скоро до Георгия донесся его визгливый голос. Покрученику объявили, что струги дальше не пойдут, а весь товар и прибывшие люди останутся в Турове, на какой срок – неизвестно. Такова воля князя.

Всех прибывших из Пинска согнали под охраной на берег.

– Где это видано? – визжал косоглазый покрученик. – Купцов не с почетом, а с пищалями встречают!.. Галганы туровские, христопродавцы! Найду же я управу на них!

Проклиная и понося туровские порядки, косоглазый побежал искать управу в магистрате. На пристани посмеивались стражники:

– Зря человек жар теряет…

– Магистрат теперь заодно с князем стоит.

Прибывшим предложили устроиться на ночь в полусожженном сарае. Там уже находилось несколько человек, приплывших снизу и тоже задержанных в Турове. Бурлаки о чем-то шептались в темных углах. Кормчий тихо молился, готовясь ко сну.

Георгий поискал Язэпа и, не найдя его, прилег на охапке соломы. Из отрывочных, доносящихся до него слов он не мог составить себе представление о происходящем в городе, поняв лишь одно, что уйти из города самовольно никто не имеет права.

Язэпа все не было.

Поздно ночью прибежал косоглазый покрученик. Теперь он проклинал туровский магистрат, отказавшийся вступиться за его обиду. Осветив спящих фонарем, он растолкал Георгия.

– Вот тебе, пан грамотей, бумага, перо. Напиши за ради бога челобитную до князя. Сможешь ли?

– До какого князя? – спросил Георгий, беря бумагу.

– До Глинского, до князя Михаилы, он теперь сам тут.

* * *

Еще не успели сойти рубцы от розог на спинах мальчиков, высеченных в память дружбы Глинского с Сигизмундом, еще только отшумели салюты и фейерверки в честь избрания Сигизмунда великим князем Литовским и королем Польским, как Глинский сделал первый ход в своей двойной игре. Оставив короля в окружении придворных, усыпив его верноподданнической лестью, князь Михайло уехал в свое имение Туров и начал тайную подготовку к решительной схватке.

В Туров съезжались белорусские и украинские шляхтичи, мелкие землевладельцы. Обиженные королем и богатыми магнатами, они тянулись к Глинскому, надеясь на поддержку Москвы. Сходились в Туров и посполитые, видя в князе Михайле защитника веры и обычаев от жестоких притеснителей – литовско-польских феодалов и католических епископов.

В Турове обновлялись старые и строились новые укрепления. Делалось это под видом восстановления недавно разоренной татарами вотчины. А чтобы не было лишних языков, Глинский повелел запереть город с суши и воды.

Струги и баржи, еще летом свободно заходившие в Туров на торговом пути по Припяти и Днепру, теперь попадали в ловушку. Товары перегружались в княжеские склады. Иногда за них расплачивались, а иногда отделывались обещаниями. Людей переманивали на службу к Глинскому. Купцы, отправившие свои караваны, долго не могли разыскать их следы.

Улицы были оживлены, словно в дни большой ярмарки. То там, то здесь виднелись шатры прибывших обозов. Почти на каждом шагу встречались вооруженные люди. Мастеровые возводили новые временные дома, чинили городские стены, укрепляли земляной вал. Особенно шумно было в Заятелье и Запесочье, частях города, еще не залечивших раны после нашествия татар 1502 года. Следы недавних жестоких битв встречались в древней столице феодального княжества на каждом шагу.

С любопытством осматривая незнакомый ему город с высокого холма, прозванного «тур-горой», возле вросших в землю каменных крестов, Георгий вспоминал слышанное им раньше о Турове.

«Кто основал этот город? – думал Георгий. – Варяг ли по имени Тур, принявший здесь христианство, или вырос он из простого селения рыбаков? А может быть, пошло название города от зверя тура, в неисчислимом множестве водившегося на берегах Припяти?»

По-разному говорилось. Слава Турова далеко разнеслась по Белой Руси. Здесь был центр и оплот христианской веры всего полесского края. Отсюда, из Туровского монастыря, расходились по всей русской земле пламенные слова проповедника Кирилла, епископа Туровского, учителя многих просвещенных монахов.

Сойдя к урочищу Городище, Георгий остановился возле колодца, в котором, по преданию, крестился варяг Тур. Наклонившись над полуобвалившимся срубом, он увидел в глубине слабое мерцание криницы. Сквозь песок пробивалась, равномерно пульсируя, мутно-белая жидкость растворенного известняка.

Это был тот самый «Тур-колодезь», легенду о котором слыхал Георгий еще в Полоцке. Рассказывали, что злые татары, вырезав все население города, закидали колодезь телами грудных младенцев и теперь, вот уже сколько лет, бьет в колодце ключом из-под земли материнское молоко, взывая о мести.

Не просто рождались такие легенды. Многое видал город Туров… Что же готовилось в нем теперь?

– День добрый, панич! – услышал Георгий знакомый голос.

Оглянувшись, он увидел торопливо подходившего, запыхавшегося Язэпа и с ним стражника. Если б Язэп не окликнул Георгия, тот не узнал бы своего друга. Вместо рваной рубахи на детине была добротная крестьянская куртка, сапоги. В руках он держал новую жолнерскую шапку.

– Насилу нашли тебя, – весело заговорил Язэп, – от князя приказ в замок идти…

Большего ни Язэп, ни стражник объяснить не могли.

– Велено до князя доставить, – только повторил стражник.

Лицо Язэпа сияло. На вопрос Георгия, где он был и откуда у него такая одежда, хлопец уже на ходу объяснил:

– Попрощался я ныне со всем, что ранее было. Ха, ха… Было, да сплыло… Мосейка теперь сам до пана Кастуся пускай побежит, а я теперь вольный!

– Кто же дал тебе волю? – радуясь за хлопца, спросил Георгий.

Язэп, взглянув на шагавшего рядом стражника, подмигнул ему. Оба загадочно улыбнулись. Взяв Георгия за руку, Язэп шепнул в самое ухо:

– Князь Михайло… Он всем русским волю дает… и одежду, и хлеб… Я теперь…

Он вдруг замолчал, испугавшись, как бы не сболтнуть чего лишнего.

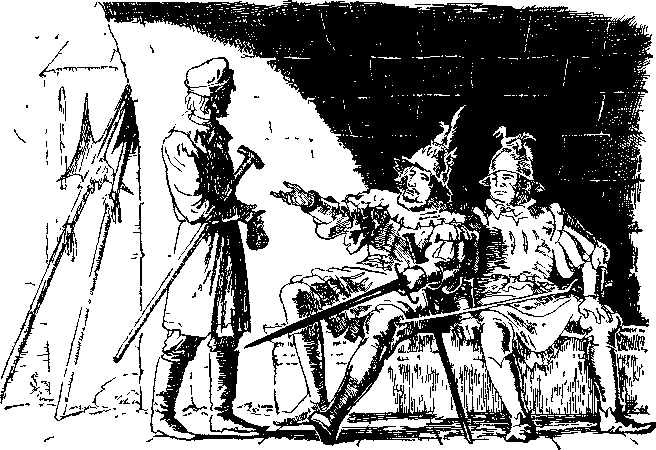

С тревогой и любопытством вошел Георгий в княжеские покои. Лысый дворецкий посмотрел на его запыленные сапоги и, неодобрительно чмокнув обвисшими губами, показал на скамью в углу, возле широкой лестницы. Георгий присел на скамью, раздумывая о том, что его ожидает.

Встреча с прославленным и всесильным князем тревожила юношу. Чего хотел от него Глинский? Что происходит здесь?

Молодой белокурый шляхтич в нарядном кунтуше, с короткой саблей у пояса, приоткрыв тяжелую дверь, негромко спросил:

– Дозволит ли ваша мосць? Тот человек разыскан…

– Пусть войдет, – ответил ему густой, сильный голос.

В широкой с низкими сводами комнате, устланной коврами и украшенной резными изделиями на русский манер, возле небольшого, покрытого парчовой скатертью стола, заваленного свитками бумаг, стояли два человека.

Георгий сразу понял, кто из двоих был князь Глинский.

Статный, широкоплечий, с гордо посаженной головой, одетый в шелковый домашний полукафтан, с дорогим перстнем на пальце левой руки, Глинский, не обратив внимания на вошедшего, продолжал беседу с почтительно стоящим перед ним толстым паном с длинными, по старой польской моде завитыми усами.

– Поляк мудр после беды, – говорил, очевидно разгоряченный спором, князь, – и нам, пан Андрей, забывать того не след.

– Так, – односложно ответил Андрей Дрожжин, слуга и поверенный Глинского и, предостерегая князя, кивнул на вошедшего Георгия.

Глинский взял со стола бумагу.

– Ты писал? – нахмурившись, обратился он к Георгию.

Георгий узнал челобитную, написанную им утром по просьбе косоглазого покрученика.

– Писал я, – смело ответил он, но, не зная, какова судьба челобитной, на всякий случай разъяснил: – По жалобному делу от старшего на стругах, где я попутчик.

– Стало быть, за проезд эта услуга? – улыбнулся Глинский.

– И слава грамоты сей не за тобой? Cui honor, cuidecus, cui vectigal,[38]Кому честь, кому слава, кому дань (лат.). – со смешком сказал Дрожжин, важно поправляя усы.

Георгия почему-то задел этот смешок и, обращаясь к Дрожжину, к которому он сразу почувствовал неприязнь, резко ответил:

– Ubi oficium ibi beneficium.[39]Где долг, там и заслуга (лат.).

– Браво, – весело сказал Глинский, – от меня это не раз слыхал пан Андрей. По заслугам! Однако… ты поляк? Учен?

– Я русский, – ободренный похвалой князя, ответил Георгий. – Учился в Кракове до степени бакалавра, теперь же направляюсь в город Киев за новыми знаниями.