Онлайн чтение книги

Я научила женщин говорить

«Подари меня горькою славой...». (Из книги «Четки»)

«Четки» – 15 марта 1914 <года>. Корректуру держал Лозинский. Гумилев, когда мы обсуждали тираж, задумчиво сказал: «А может быть, ее придется продавать в каждой мелочной лавке». Тираж 1-го изд<ания> 1100 экз<емпляров>. Разошлось меньше чем в год. Главная статья – Н. В. Недоброво. Две ругательные —С. Боброва и Тальникова. Остальные похвальные. <...>

«Все мы бражники...» – стихи скучающей капризной девочки, а не описание разврата, как принято думать теперь...

Через год «Четкам» исполнится полвека. «Четки» (продолжение)

Книга вышла 15 марта 1914 года (ст<арого> ст<иля>), и жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из 19 в<ека> сразу попали в 20-й, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. С «Четками» это<го> не случилось...

И потом еще много раз она выплывала и из моря крови, и из полярного оледенения, и побывав на плахе, и украшая собой списки запрещенных изданий (Index librorum prohibitorum[26]Список запрещенных книг (лат.). ), и представляя собою краденое добро (изд<ание> Ефрона <в> Берлин<е>, и одесская контрафакция при белых 1919 года).

Habent sua fata libelli[27]Книги имеют свою судьбу (лат.). .

24 июня 1963 г.

* * *

Дм<итрий> Евг<еньевич> Максимов утверждает, что «Четки» сыграли совсем особую роль в истории русской поэзии, что им было суждено стать надгробным камнем на могиле символизма. (См. также Матезеус). Он в какой-то мере повторяет то, что недавно говорили мне и Виктор Максимович Ж<ирмунский> и М. Зенкевич, один как исследователь, другой как свидетель.

* * *

«Четки», как я уже говорила, вышли 15 марта 1914 года, т<о> е<сть> вскоре после того, как окончилась кампания по уничтожению акмеизма. С необычайным воодушев<лением> и редкостным единодушием все и вся ринулись душить новое течение. От суворинского «Нового времени» до футуристов, салоны символистов (Сологубы, Мережковские), литературные общества (так называемая Физа), бывшая «башня», то есть окружение В. Иванова, и т. д. и т. д. без жалости когтили аполлоновские манифесты. Борьба с занявшими командные высоты символистами была делом безнадежным. Они владели огромным опытом литературной политики и борьбы, мы и понятия обо всем этом не имели. Дошло до того, что пришлось объявить «Гиперборей» не акмеистическим журналом. Одни заглавия антиакмеистических статей могут дать представление об общем тоне полемики («Замерзающий Парнас», «У ног африканского идола», «Без божества, без вдохновенья» и т. п.). Брюсов в влиятельной «Русской мысли» назвал Николая Степановича – «господин Гумилев», что на тогдашнем языке означало некто, находящийся вне литературы.

...Все это я говорю в связи с моими воспоминаниями о «Четках» потому, что в нескольких десятках хвалебных рецензий об этом сборнике ни разу не встречается слово «акмеизм». Это было почти бранное слово. Первое настоящее об акмеизме: «Преодолевшие символизм» Ж<ирмунского> – декабрь 1916 года <...>

Прошло полвека. Чьи-то внуки стали чьими-то дедами. Первые читатели «Четок» встречаются реже, чем зубры вне Беловежской Пущи. Все это, разумеется, в порядке вещей. Но изменилась и орфография (примеры), и счет времени (стиль новый и старый – не 15 марта, а...), название города, где вышла книга (не Петербург, а Ленинград), страны (не Россия, а СССР).

В этом месте читатель готовится (не без раздражения) узнать, что не изменились только стихи. Вот было бы славно! Однако я полагаю, что изменились и стихи, что сбывшиеся предсказания (Кузмин в предисл<овии>, Ходасевич) заставляют иначе воспринимать то или другое место, что то, что в 1914 году было оглушительно новым, от бесчисленного количества подражаний кажется обычным. Так сотый поцелуй безошибочно стирает первый.

* * *

В дни выхода «Четок» нас пригласила к себе издательница «Сев<ерных> зап<исок>» эсерка Чайкина (я была в том синем платье, в кот<ором> меня изобразил Альтман). У нее собралось видимо-невидимо гостей. Около полночи начали прощаться. Одних хозяйка отпускала, других просила остаться. Потом все перешли в столовую, где был накрыт парадный стол, и мы оказались на банкете в честь только что выпущенных из Шлиссельбурга народовольцев. Я сидела с Л. К. против Германа Лопатина. Потом часто с ужасом вспоминала, как Л. К. сказал мне: «Если бы мне дали «Четки», я бы согласился провести столько времени в тюрьме, как наш визави».

Кто-то представил мне Степуна. Он тотчас же сказал: «Возьмите ваш бокал, обойдите стол и чокнитесь с Германом Лопатиным. Я хочу присутствовать при этом историческом моменте». Я подошла к старику и сказала: «Вы меня не знаете, но я хочу выпить за вас». Старик ответил какую-то полулюбезность-полудерзость, но это уже неинтересно.

26 июня 1963 г. Ленинград

«После выхода «Четок» Анну Ахматову, «ввиду несомненного таланта поэтессы», будут призывать к расширению «узкого круга ее личные тем». Я не присоединяюсь к этому зову – дверь, по-моему, всегда должна быть меньше храмины, в которую ведет: только в этом смысле круг Ахматовой можно назвать узким. И вообще, ее признание не в расточении вширь, но в рассечении пластов, ибо ее орудия – не орудия землемера, обмеряющего землю и составляющего опись ее богатым угодьям, но орудия рудокопа, врезающегося в глубь земли к жилам драгоценных руд.

Впрочем, Пушкин навсегда дал поэту закон; его, со всеми намеками на содержание строфы, в которую он входит, я и привожу здесь:

Идешь, куда тебя влекут

Мечтанья тайные.

Такой сильный поэт, как Анна Ахматова, конечно, последует завету Пушкина».

«Я научилась просто, мудро жить...»

Я научилась просто, мудро жить,

Смотреть на небо и молиться Богу,

И долго перед вечером бродить,

Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи

И никнет гроздь рябины желто-красной,

Слагаю я веселые стихи

О жизни тленной, тленной и прекрасной.

В «Четках» Анны Ахматовой <…> эйдологическая сторона продумана меньше всего. Поэтесса не «выдумала себя», не поставила, чтобы объединить свои переживания, в центре их какой-нибудь внешний факт, не обращается к чему-нибудь известному или понятному ей одной, и в этом ее отличие от символистов; но, с другой стороны, ее темы часто не исчерпываются пределами данного стихотворения, многое в них кажется необоснованным, потому что недосказано. Как у большинства молодых поэтов, у Анны Ахматовой часто встречаются слова: боль, тоска, смерть. Этот столь естественный и потому прекрасный юношеский пессимизм до сих пор был достоянием «проб пера» и, кажется, в стихах Ахматовой впервые получил свое место в поэзии. Я думаю, каждый удивлялся, как велика в молодости способность и охота страдать. Законы и предметы реального мира вдруг становятся на место прежних, насквозь пронизанных мечтою, в исполнение которой верил: поэт не может не видеть, что они самодовлеюще прекрасны, и не умеет осмыслить себя среди них, согласовать ритм своего духа с их ритмом. Но сила жизни и любви в нем так сильна, что он начинает любить самое свое сиротство, постигает красоту боли и смерти. Позднее, когда его духу, усталому быть все в одном и том же положении, начнет являться «нечаянная радость», он почувствует, что человек может радостно воспринять все стороны мира, и из гадкого утенка, каким он был до сих пор в своих собственных глазах, он станет лебедем, как в сказке Андерсена.

Людям, которым не суждено дойти до такого превращения, или людям, обладающим кошачьей памятью, привязывающейся ко всем пройденным этапам духа, книга Ахматовой покажется волнующей и дорогой. В ней обретает голос ряд немых до сих пор существований,– женщины влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят, наконец, своим подлинным и в то же время художественно-убедительным языком. Та связь с миром, о которой я говорил выше и которая является уделом каждого подлинного поэта, Ахматовой почти достигнута, потому что она знает радость созерцания внешнего и умеет передавать нам эту радость».

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь

Пушистый кот, мурлыкает умильней,

И яркий загорается огонь

На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь

Крик аиста, слетевшего на крышу.

И если в дверь мою ты постучишь,

Мне кажется, я даже не услышу.

«Здесь все то же, то же, что и прежде...»

Здесь все то же, то же, что и прежде,

Здесь напрасным кажется мечтать.

В доме у дороги непроезжей

Надо рано ставни запирать.

Тихий дом мой пуст и неприветлив,

Он на лес глядит одним окном.

В нем кого-то вынули из петли

И бранили мертвого потом.

Был он грустен или тайно-весел,

Только смерть – большое торжество.

На истертом красном плюше кресел

Изредка мелькает тень его.

И часы с кукушкой ночи рады,

Все слышней их четкий разговор.

В щелочку смотрю я: конокрады

Зажигают под холмом костер.

И, пророча близкое ненастье,

Низко, низко стелется дымок.

Мне не страшно. Я ношу на счастье

Темно-синий шелковый шнурок.

Венеция

Золотая голубятня у воды,

Ласковой и млеюще-зеленой;

Заметает ветерок соленый

Черных лодок узкие следы.

Столько нежных, странных лиц в толпе.

В каждой лавке яркие игрушки:

С книгой лев на вышитой подушке,

С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,

Стынет небо тускло-голубое…

Но не тесно в этой тесноте

И не душно в сырости и зное.

«Протертый коврик под иконой...»

Протертый коврик под иконой,

В прохладной комнате темно,

И густо плющ темно-зеленый

Завил широкое окно.

От роз струится запах сладкий,

Трещит лампадка, чуть горя.

Пестро расписаны укладки

Рукой любовной кустаря.

И у окна белеют пяльцы...

Твой профиль тонок и жесток.

Ты зацелованные пальцы

Брезгливо прячешь под платок.

А сердцу стало страшно биться,

Такая в нем теперь тоска...

И в косах спутанных таится

Чуть слышный запах табака.

«Все мы бражники здесь, блудницы...»

Все мы бражники здесь, блудницы,

Как невесело вместе нам!

На стенах цветы и птицы

Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,

Так странен дымок над ней.

Я надела узкую юбку,

Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:

Что там – изморозь иль гроза?

На глаза осторожной кошки

Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!

Не смертного ль часа жду?

А та, что сейчас танцует,

Непременно будет в аду.

«Столько просьб у любимой всегда!..»

Столько просьб у любимой всегда!

У разлюбленной просьб не бывает.

Как я рада, что нынче вода

Под бесцветным ледком замирает.

И я стану – Христос, помоги! —

На покров этот, светлый и ломкий,

А ты письма мои береги,

Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней

Ты был виден им, мудрый и смелый.

В биографии славной твоей

Разве можно оставить пробелы?

«Эти муки, жалобы и такое уж крайнее смирение – не слабость ли это духа, не простая ли сентиментальность? Конечно, нет: самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокойствие в признании и болей, и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных мук – все это свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную.

Огромное страдание этой совсем не так легко уязвимой души объясняется размерами ее требований, тем, что она хочет радоваться ли, страдать ли только по великим поводам. Другие люди ходят в миру, ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в середине мирового круга; а вот Ахматова принадлежит к тем, которые дошли как-то до его «края» – и что бы им повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются, мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричат, и плачут. Не понимающий их желания считает их чудаками и смеется над их пустячными стонами, не подозревая, что если бы эти самые жалкие юродивые вдруг забыли бы свою нелепую страсть и вернулись в мир, то железными стопами пошли бы они по телам его, живого мирского человека; тогда бы он узнал жестокую силу там у стенки по пустякам слезившихся капризниц и капризников».

Слишком сладко земное питье,

Слишком плотны любовные сети.

Пусть когда-нибудь имя мое

Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,

Пусть они улыбнутся лукаво…

Мне любви и покоя не дав,

Подари меня горькою славой.

Вечером

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»

И моего коснулся платья.

Как не похожи на объятья

Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,

Так на наездниц смотрят стройных...

Лишь смех в глазах его спокойных

Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса

Поют за стелющимся дымом:

«Благослови же небеса —

Ты первый раз одна с любимым».

«Цветов и неживых вещей...»

Цветов и неживых вещей

Приятен запах в этом доме.

У грядок груды овощей

Лежат, пестры, на черноземе.

Еще струится холодок,

Но с парников снята рогожа.

Там есть прудок, такой прудок,

Где тина на парчу похожа.

А мальчик мне сказал, боясь,

Совсем взволнованно и тихо,

Что там живет большой карась

И с ним большая карасиха.

«Вижу выцветший флаг над таможней...»

Вижу выцветший флаг над таможней

И над городом желтую муть.

Вот уж сердце мое осторожней

Замирает, и больно вздохнуть.

«О стихах Анны Ахматовой говорить особенно трудно, и мы не боимся признаться в этом. Отметив их очаровательную интимность, их изысканную певучесть, хрупкую тонкость их как будто небрежной формы, мы все-таки ничего не скажем о том, что составляет их обаяние. Стихи Ахматовой очень просты, немногоречивы, в них поэтесса сознательно умалчивает о многом – и едва ли не это составляет их главную прелесть.

Их содержание всегда шире и глубже слов, в которые оно замкнуто, но происходит это никак не от бессилия покорить слово себе, а, напротив, от умения вкладывать в слова и в их сочетания нечто большее, чем то, что выражает их внешний смысл. Оттого каждое стихотворение Ахматовой, несмотря на кажущуюся недоговоренность, многозначительно и интересно».

Стать бы снова приморской девчонкой,

Туфли на босу ногу надеть,

И закладывать косы коронкой,

И взволнованным голосом петь.

Всё глядеть бы на смуглые главы

Херсонесского храма с крыльца

И не знать, что от счастья и славы

Безнадежно дряхлеют сердца.

Голос памяти

О. А. Глебовой-Судейкиной

Что ты видишь, тускло на стену смотря,

В час, когда на небе поздняя заря?

Чайку ли на синей скатерти воды,

Или флорентийские сады?

Или парк огромный Царского Села,

Где тебе тревога путь пересекла?

Иль того ты видишь у своих колен,

Кто для белой смерти твой покинул плен?

Нет, я вижу стену только – и на ней

Отсветы небесных гаснущих огней.

Из письма Николая Гумилева – Анне Ахматовой, 9 апреля 1913 г.:

«Я весь день вспоминаю твои строки о «приморской девчонке», они мало того что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволистической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными».

«Ты знаешь, я томлюсь в неволе...»

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,

О смерти Господа моля.

Но все мне памятна до боли

Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,

Над ним, как кипень, облака,

В полях скрипучие воротца,

И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,

Где даже голос ветра слаб,

И осуждающие взоры

Спокойных загорелых баб.

В «Вечере» еще заметны некоторые колебания (опыты стилизаций – с графами, маркизами и т. д., не воспроизведенные в «Четках»), но дальше метод становится настолько определенным, что в любой строке можно узнать автора. Это и характерно для Ахматовой как для поэта, совершающего модернизм. Мы чувствуем в ее стихах ту уверенность и законченность, которая опирается на опыт целого поколения и скрывает за собой его упорный и длительный труд.

Основа метода определилась уже в первом сборнике. Явилась та «скупость слов», к которой в 1910 году призывал Кузмин. Лаконизм стал принципом построения. Лирика утеряла как будто свойственную ее природе многословность. Все сжалось – размер стихотворений, размер фраз. Сократился даже самый объем эмоций или поводов для лирического повествования. Эта последняя черта – ограниченность и устойчивость тематического материала – особенно резко выступила в «Четках» и создала впечатление необычной интимности. Критики, привыкшие видеть в поэзии непосредственное «выражение» души поэта и воспитанные на лирике символистов с ее религиозно-философским и эмоционально-мистическим размахом, обратили внимание именно на эту особенность Ахматовой и определили ее как недостаток, как обеднение. Раздались голоса об «ограниченности диапазона творчества», об «узости поэтического кругозора» (Иванов-Разумник в «Заветах», 1914, N 5), о «духовной скудости» и о том, что «огромное большинство человеческих чувств – вне ее душевных восприятий» (Л. К. в «Северных записках», 1914, N 5). К стихам Ахматовой отнеслись как к интимному дневнику – тем более что формальные особенности ее поэзии как бы оправдывали возможность такого к ней подхода. Большинство критиков не уловило реакции на символизм и обсуждало стихи Ахматовой так, как будто ни о чем другом, кроме особенностей души поэта, они не свидетельствуют. На фоне отвлеченной поэзии символистов критики восприняли стихи Ахматовой как признания, как исповедь. Это восприятие характерно, хотя и свидетельствует о примитивности критического чутья.

Действительно, перед нами – конкретные человеческие чувства, конкретная жизнь души, которая томится, радуется, печалится, негодует, ужасается, молится, просит и т. д. От стихотворения к стихотворению – точно от дня к дню. Стихи эти связываются в нашем воображении воедино, порождают образ живого человека, который каждое свое новое чувство, каждое новое событие своей жизни отмечает записью. Никаких особых тем, никаких особых отделов и циклов нет – перед нами как будто сплошная автобиография, сплошной дневник. Здесь – основная, наиболее бросающаяся в глаза разница между лирикой Ахматовой и лирикой символистов. Но она явилась результатом поэтического сдвига и свидетельствует не о душе поэта, а об особом методе.

Изменилось отношение к слову. Словесная перспектива сократилась, смысловое пространство сжалось, но заполнилось, стало насыщенным. Вместо безудержного потока слов, значение которых затемнялось и осложнялось многообразными магическими ассоциациями, мы видим осторожную, обдуманную мозаику. Речь стала скупой, но интенсивной.

«Плотно сомкнуты губы сухие...»

Плотно сомкнуты губы сухие.

Жарко пламя трех тысяч свечей.

Так лежала княжна Евдокия

На душистой сапфирной парче.

И, согнувшись, бесслезно молилась

Ей о слепеньком мальчике мать,

И кликуша без голоса билась,

Воздух силясь губами поймать.

А пришедший из южного края

Черноглазый, горбатый старик,

Словно к двери небесного рая,

К потемневшей ступеньке приник.

8 ноября 1913 года

Солнце комнату наполнило

Пылью желтой и сквозной.

Я проснулась и припомнила:

Милый, нынче праздник твой.

Оттого и оснеженная

Даль за окнами тепла,

Оттого и я, бессонная,

Как причастница спала.

«Настоящую нежность не спутаешь...»

Настоящую нежность не спутаешь

Ни с чем. И она тиха.

Ты напрасно бережно кутаешь

Мне плечи и грудь в меха.

И напрасно слова покорные

Говоришь о первой любви.

Как я знаю эти упорные,

Несытые взгляды твои!

«…Любопытно, что, когда Ахматова начинала, она была нова и ценна не своими темами, а несмотря на свои темы. Почти все ее темы были «запрещенными» у акмеистов. И тема была интересна не сама по себе, она была жива каким-то своим интонационным углом, каким-то новым утлом стиха, под которым она была дана; она была обязательна почти шепотным синтаксисом, неожиданностью обычного словаря. Был новым явлением ее камерный стиль, ее по-домашнему угловатое слово; и самый стих двигался по углам комнаты – недаром слово Ахматовой органически связано с особой культурой выдвинутого метрически слова (за которой укрепилось неверное и безобразное название «паузника»). Это было совершенно естественно связано с суженным диапазоном тем, с «небольшими эмоциями», которые были как бы новой перспективой и вели Ахматову к жанру «рассказов» и «разговоров», не застывшему, не канонизованному до нее; а эти «рассказы» связывались в сборники – романы (Б. Эйхенбаум)».

Гость

Все как раньше: в окна столовой

Бьется мелкий метельный снег,

И сама я не стала новой,

А ко мне приходил человек.

Я спросила: «Чего ты хочешь?»

Он сказал: «Быть с тобой в аду».

Я смеялась: «Ах, напророчишь

Нам обоим, пожалуй, беду».

Но, поднявши руку сухую,

Он слегка потрогал цветы:

«Расскажи, как тебя целуют,

Расскажи, как целуешь ты».

И глаза, глядящие тускло,

Не сводил с моего кольца.

Ни один не двинулся мускул

Просветленно-злого лица.

О, я знаю: его отрада —

Напряженно и страстно знать,

Что ему ничего не надо,

Что мне не в чем ему отказать.

«В последний раз мы встретились тогда...»

В последний раз мы встретились тогда

На набережной, где всегда встречались.

Была в Неве высокая вода,

И наводненья в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,

Что быть поэтом женщине – нелепость.

Как я запомнила высокий царский дом

И Петропавловскую крепость! —

Затем что воздух был совсем не наш,

А как подарок Божий – так чудесен.

И в этот час была мне отдана

Последняя из всех безумных песен.

«Углем наметил на левом боку...»

Углем наметил на левом боку

Место, куда стрелять,

Чтоб выпустить птицу – мою тоску

В пустынную ночь опять.

Милый! не дрогнет твоя рука.

И мне недолго терпеть.

Вылетит птица – моя тоска,

Сядет на ветку и станет петь.

Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,

Раскрывши окно, сказал:

«Голос знакомый, а слов не пойму», —

И опустил глаза.

«Я пришла к поэту в гости...»

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.

Ровно полдень. Воскресенье.

Тихо в комнате просторной,

А за окнами мороз.

И малиновое солнце

Над лохматым сизым дымом...

Как хозяин молчаливый

Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,

Что запомнить каждый должен;

Мне же лучше, осторожной,

В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,

Дымный полдень, воскресенье

В доме сером и высоком

У морских ворот Невы.

Из дневника А. Блока, 7 ноября 1911 г.:

«В первом часу мы пришли с Любой к Вячеславу (Иванову.– Ред. ). Там уже – собрание большое. Городецкие (с Вышнеградской),– Анна Алексеевна волнуется,– Кузмин (читал хорошие стихи, вечером пел из «Хованщины» с Каратыгиным – хороший, какой-то стал прозрачный, кристальный), Кузьмины-Караваевы (Елизавета Юрьевна читала стихи, черноморское побережье, свой «Понт»), Чапыгин, А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше)…»

Анна Ахматова – А. А. Блоку

<6 или 7 января 1914 г. Петербург>

Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов.

Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни.

Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости. (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу.)

Александр Блок – А. А. Ахматовой

18 января 1914 (Санкт-Петербург)

Глубокоуважаемая

Анна Андреевна!

Мейерхольд будет редактировать журнал под названием «Любовь к трем апельсинам». Журнал будет маленький, при его студии, сотрудничают он, Соловьев, Вогак, Гнесин. Позвольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить поместить в первом номере этого журнала – Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара никому не полагается. Если Вы согласны, пошлите стихотворение Мейерхольду (Площадь Мариинского театра, 2) или напишите мне два слова, я его перепишу и передам.

Простите меня, что перепутал N квартиры, я боялся к Вам звонить и передал книги дворнику.

Преданный Вам

Воспоминания об Александре Блоке

В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (т. е. только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение «На деревянном мостике у края света».

Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чествование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки, хорошее шампанское и плохой французский язык, и тосты – и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: «Вот Аничка для себя добилась равноправия».

В артистической я встретила Блока.

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-французски».

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу читать после вас». Он – с упреком – в ответ: «Анна Андреевна, мы не тенора». В это время он уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в «Цехе поэтов», и в Обществе Ревнителей Художественного Слова, и на «Башне» Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому.

Насколько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. Эстрада что-то вроде плахи. Может быть, тогда я почувствовала это в первый раз. Все присутствующие начинают казаться выступающему какой-то многоголовой гидрой. Владеть залой очень трудно – гением этого дела был Зощенко. Хорош на эстраде был и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто это?» Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь...» Я стала отказываться: «Когда я читаю «Я надела узкую юбку» – смеются». Он ответил: «Когда я читаю «И пьяницы с глазами кроликов» – тоже смеются».

Александр Блок

Анне Ахматовой

«Красота страшна» – Вам скажут,—

Вы накинете лениво

Шаль испанскую на плечи,

Красный розан – в волосах.

«Красота проста» – Вам скажут,—

Пестрой шалью неумело

Вы укроете ребенка,

Красный розан – на полу.

Но, рассеянно внимая

Всем словам, кругом звучащим,

Вы задумаетесь грустно

И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;

Я не так страшна, чтоб просто

Убивать; не так проста я,

Чтоб не знать, как жизнь страшна».

Александр Блок – А. А. Ахматовой

26 Марта 1914 (Санкт-Петербург)

Многоуважаемая Анна Андреевна.

Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери. А в доме у нее – болезнь, и вообще тяжело; сегодня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски – подлинно.

Спасибо Вам. Преданный Вам

Александр Блок.

Р. S. Оба раза, когда Вы звонили, меня действительно не было дома.

Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере Блок прослушал Игоря Северянина, вернулся в артистическую и сказал: «У него жирный адвокатский голос».

В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой – Блок». <…> А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут...» У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого Драматического театра весной 1921 года Блок подошел и спросил меня. «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от него.

* * *

В тот единственный раз, когда я была у Блока, я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что он, Блок, «одним своим существованием мешает ему писать стихи». Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой».

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр Александрович!» Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.

Сегодня, через 51 год, открываю «Записную книжку» Блока и под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной.– Меня бес дразнит.– Анна Ахматова в почтовом поезде».

Блок записывает в другом месте, что я с Дельмас и Е. Ю. Кузьминой-Караваевой измучила его по телефону. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания.

Я позвонила Блоку. Александр Александрович со свойственной ему прямотой и манерой думать вслух спросил: «Вы, наверное, звоните, потому что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас?» Умирая от любопытства, я поехала к Ариадне Владимировне на какой-то ее приемный день и спросила, что сказал Блок. Но она была неумолима: «Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие».

«Записная книжка» Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с моим спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня есть дата – 11 июля 1916 года, отмеченная Блоком.

И снова я уже после Революции (21 января 1919 года) встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете».

А вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 года) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

А через четверть века все в том же Драматическом театре вечер памяти Блока (1946 года), и я читаю только что написанные мною стихи:

Он прав – опять фонарь, аптека,

Нева, безмолвие, гранит...

Как памятник началу века,

Там этот человек стоит —

Когда он Пушкинскому Дому,

Прощаясь, помахал рукой

И принял смертную истому

Как незаслуженный покой.

Анна Ахматова – Н. С. Гумилеву

1

13 июля 1914. Слепнево

Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе верно напишет мама. В июльской книге «Нового слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, которых не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты au courant[28]В курсе (фр.) . всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм[29]Книга французского поэта-символиста Франсиса Жамма (1868—1938). – Ред .. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски[30]Е. А. Зноско-Боровский (1884—1954), секретарь редакции журнала «Аполлон».– Ред. , чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо, и мне кажется, что мы его больше не увидим.

Вернешься ли ты в Слепнево? или с начала августа будешь в Петербурге. Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов[31]Речь идет о стихотворениях «Целый год ты со мной неразлучен…» и «Завещание». – Ред. и очень жду вестей. Целую.

Твоя Аня .

2

17 июля 1914. Слепнево

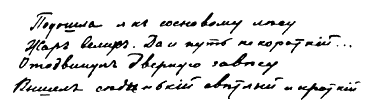

Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе. Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно, кажется, имеет право существовать[32]К письму приложено стихотворение «Подошла я к сосновому лесу…». – Ред. . Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже. С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать.

Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С добрым чувством жду июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего, там свершит надо мною страшную казнь Valеre[33]В № 7 журнала «Русская мысль» за 1914 г. опубликован обзор Валерия Брюсова «Год русской поэзии».– Ред. . Но думаю о горчайшем, уже перенесенном, и смиряюсь.

Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый!

Целую!

Твоя Анна.

Левушка здоров и все умеет говорить.

* * *

XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом[34]Начинали Мандельштам, Пастернак и Цветаева. Я уже не говорю о Маяковском и Хлебникове. Это полностью их время. – Прим. Анны Ахматовой . Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм – явление XIX века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми XX века и не хотели оставаться в предыдущем...

Николай Степанович моложе Блока только на семь лет, но между ними – бездна. Однако и у него еще был период символизма. Мы же – Мандельштам, Нарбут, Зенкевич и я – символизма и не нюхали.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления