Онлайн чтение книги

Южнорусское Овчарово

English teacher

В наше море только в кроссовках заходить – такое дело. На берегу тоже не очень разуешься: узкая полоса пляжа хрустит под ногами битым ракушечником, и не каждая босая пятка вытерпит, когда в нее вонзаются колючие наросты устричных раковин.

Белые раковины устилают пляж полуметровым слоем. Слой очень плотный, улежавшийся, хорошо связанный армированной сеткой из длинных бурых водорослей и ламинарии. Гниющие водоросли пахнут ветеринарной аптекой, а раковины – задворками рыбного базара. Эти два запаха, слитые в один флакон, образуют самый восхитительный аромат, какой только создавала парфюмерная фабрика «Всякое дыхание да хвалит Господа». Дыхание моря хвалит Господа куда лучше всяких прочих дыханий. Понятно: научилось за столько-то лет. Если подойти к морю поближе, встать лицом к лицу, закрыть глаза – и – вдох, и – выдох, – можно почувствовать на своем затылке небесную длань. Заметили. Погладили по голове. Можно жить дальше.

А без моря совсем никак. Просто дышать нечем.

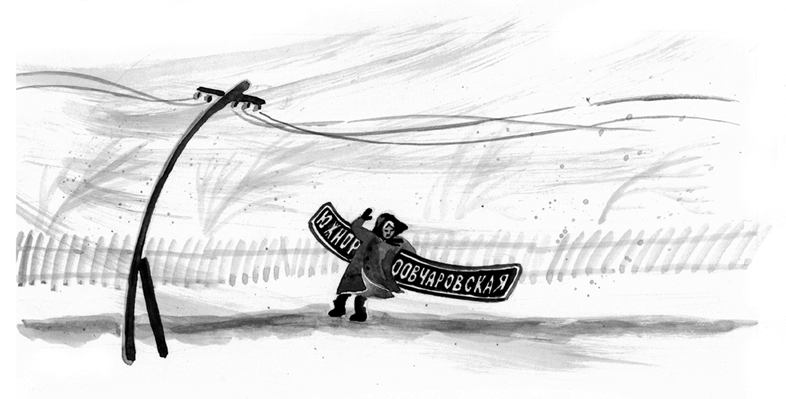

Южнорусское Овчарово отстоит от моря ровно на ноль сантиметров. Несколько его улиц, заигравшись в прятки среди дубов и даурских берез, выпрыгивают из леса прямо на край скалистого обрыва, под которым захлебывается в волнах узкая полоса спрессованного ракушечника. Если поймать время отлива и идти по ракушкам, задрав голову, прямо над собой увидишь в небе накренившиеся заборы. Ни один враг не заберется в огород, повисший над пропастью, но заборы с мористой стороны совершенно глухие, а некоторые даже сделаны из железа. Это не от врага. Это от ветра. Ветер здесь дует постоянно; если его нет, это означает, что через несколько часов будет тайфун, шторм и конец света.

Внезапно, как будто пугаясь высоты, деревня отбегает в лес, уступая место легкомысленному березняку, дубам и соснам. Березы и сосны служат отвлекающим фактором, а все тяготы общения с тайфунами берут на себя дубы. Это специальные, прирученные дубы. Штатный персонал дворовой охраны. В мирное время, когда ветер с моря можно назвать бризом, охранники держат бельевые веревки, на которых обязательно сушится чья-нибудь красная майка.

Стоит пройти еще шагов двести, и о деревне, только что висевшей над головой, не напоминает уже ничего. Одуряющее дыхание моря, небесная ладонь на затылке, хруст ракушек под ногами – так можно идти всю жизнь, но узкий пляж вскоре упирается в огромную скальную глыбу: черный камень ростом с двухэтажку, не пройти и не проехать, разве что по воде. А в наше море только в кроссовках заходить. Такое дело. Но Самосвалыч дышит вместе с морем, его тоже гладит небо – он умный: у него с собой сланцы. С морской стороны на камне есть уступ и удобная площадка. Надо шагнуть в воду, а потом залезть на камень. Переобувшись в сланцы, Самосвалыч шагает в воду и, уцепившись за каменное брюхо, повисает на пальцах. Прямо в том месте, куда должна была ступить его вторая нога, плавал труп. После секундной оторопи Самосвалыча труп оказался брусом-топляком, но Самосвалыч позже рассказывал, что той секунды ему почти хватило, чтобы «нассать себе в тапки».

Если б не камень, прибой вынес бы дровину на пляж и уложил ее поверх бывших устриц, но вышло так, как вышло. Это был почти двухметровый обрезок бруса 20 × 20: из такого делают межэтажные перекрытия. Обрезок долго пробыл в воде, возможно – несколько лет: он был белый от соли и солнца, и волны облизывали его уже нехотя. Не стал бы Самосвалыч обращать внимание на топляк, найденный на берегу. Просто прошел бы мимо, и всех дел. Ну, может, наступил бы.

Он вытащил брус на берег. Зачем – сложно сказать. Может, чтоб к завтрашнему дню топляк не превратился в утопленника, за которого Самосвалыч и принял его в первую секунду. Но, вытащив находку на сушу и зачем-то перевернув мокрой стороной кверху, он увидел надпись. Судя по почерку, она была сделана топором. Когда-то глубокими буквами на топляке был вырублен недлинный текст: «ЕБНАЯ П».

– Так и вырублено: «ебная», – рассказывал Самосвалыч, – а «изда» отпилена, только «п» осталась. Не лень же кому-то было, топором-то.

Он привязал к дровине брезентовый собачий поводок и приволок ее к дому. Даже если бы кто-нибудь встретился ему по дороге, вряд ли б Самосвалыч вызвал удивление: в Южнорусском Овчарове чего только не волокут с моря. Старые кирпичи с печатями дореволюционного завода – зачем-нибудь (эти кирпичи водятся у побережья со стороны Третьего Мыса); ракушечник для отсыпки садовых дорожек; булыжники для выкладывания клумб или строительства заборных ростверков; водоросли для свиней или для огородной подкормки; Самосвалыч волок топляк. В конце концов, топляк был по-своему красив и вполне годился для какого-нибудь ландшафтного дизайна. Только весил много: Самосвалыч его еле допер и бросил лежать у забора – до лучших времен, пока придумается применение в хозяйстве. Остаток дня и весь вечер топляк лежал в траве. Самосвалыч выходил в магазин за сахаром и видел дровину своими глазами. Исчезла она ночью, скорей всего – под утро: Самосвалыч говорил, что слышал сквозь сон собачий лай; факт тот, что утром, когда Самосвалыч свистнул своих ньюфов на морскую прогулку и вышел за калитку, топляка уже не было.

В тот же день в Овчарове случилось очень странное происшествие, связать которое с исчезновением бруса сперва никому не пришло в голову, да и мало кто знал о существовании топляка, притащенного Самосвалычем с пляжа. Мы знали: с Самосвалычем мы соседи по диагонали, это раз; во вторых, мы тоже любим море. С Самосвалычем мы регулярно встречаемся на берегу, выгуливая собак. Он рассказал нам про находку и ее исчезновение, но и мы сперва не провели никаких параллелей между топляком и тем фактом, что петухи Южнорусского Овчарова вдруг стали орать не «кукареку», а – почему-то – «cock-a-doodle-doo».

– Нам кажется, или петухи по-английски орут? – спросили мы Казимировых, и те ответили, что и им с самого утра кажется то же самое, но объяснить это невозможно, и мы согласились: да, объяснить невозможно, потому что когда кажется одному, достаточно перекреститься и все пройдет, а когда кажется двоим, то это уже не «кажется», а черт знает что, нас же было четверо, и все четверо слышали тем утром «cock-a-doodle-doo».

– Странно.

– Очень странно.

– Да и фиг с ним.

– Да и то правда.

Но вечерние петухи (а между утренними и вечерними – дурные дневные) тоже горланили нерусскими голосами, и к полудню следующего дня в деревне только и было разговоров, что о видоизменении петушиного крика. На фоне этой сенсации некоторое время оставался незамеченным тот факт, что овчаровские собаки – все как одна – стали гавкать словами «bow-wow».

Еще через день топляк обнаружился на Восьмом Квартале – черт знает как далеко от того места, где листья дикого винограда гасят солнечные блики на белом заборе Самосвалыча. Даже если бы топляк не был подписан, мы б его узнали: длина около двух метров, размер 20 × 20, цвет, фактура – все сходилось и без неприличного слова, вырубленного чьим-то безграмотным топором. Но нашел его на Восьмом Квартале электрик Виктор, который в свое время менял подводку от столба к нашему дому. Достав из гробика «Урала» две пары когтей, он сказал тогда:

– Эти – любимые, – и нежно погладил любимые когти, – а эти запасные.

Пара запасных так и не пригодилась. Все то время, пока Виктор сидел на столбе с фаворитами на ногах, нелюбимые когти лежали на сиденье мотоцикла. Почему-то их было очень жалко: казалось, они поскуливают, как поскуливал бы не взятый на охоту фокстерьер.

– Несусь такой, – рассказывал Виктор в очереди продуктового магазина, – а темно, хорошо медленно несся, лежит хуйня посреди дороги, ладно белая хоть. А была б черная, все, пиздец, не было б уже Витька. Плюс переднюю вилку менять.

– Белая, говорите? Длинная такая, около двух метров? Написано на ней что?

– Не читал. А что, ваша?

– Нет, но знаем, у кого пропала.

– Ну так она там валяется в кустах. Я ее в кусты оттащил, напротив водонапорной башни кусты которые. Тяжелая, падла. Метров пять протащил, чуть не усрался.

Хилому на толщину электрику, должно быть, действительно пришлось здорово потрудиться. Топляки – они крепкие, как камень, и такие же, как камень, тяжелые. Однажды мы уже имели дело с топляком: это была красивая коряга, выброшенная на берег в сильный шторм. До машины, стоявшей в двадцати метрах от берега, мы двигали ее не меньше часа, применяя рычаг в виде железного черенка сварной лопаты. И когда кое-как перекатили корягу на брезент, а брезент прицепили к тросу и поехали, казалось нам, будто собственными руками вытолкали мы из ямы «КамАЗ», который и тащим теперь домой на буксире. На этой коряге мы развешиваем летом горшки с брамелиевыми; вспоминать, однако, каких усилий нам стоила доставка коряги в сад, мы не любим.

О том, что брус нашелся, мы сообщили Самосвалычу буквально сразу. Нам почему-то думалось, что Самосвалыч скорбит об утрате – все-таки вон откуда пер, пусть и на поводке, – но сосед махнул рукой и, поблагодарив все же за информацию, сказал:

– Да ладно. Не знаю, на хрена он мне нужен был.

А еще через день по деревне прошел слух, что двух семнадцатилетних сыновей директора водокачки увезли в город на операцию, потому что на лбу обоих парней внезапно появились странные продолговатые наросты, здорово напоминающие…

– Неловко сказать аж, – говорила почтальонша тете Гале, ожидая от нее подписи на заказное с уведомлением, – но буквально как половой член на лбу. Головка, извините, все дела, сперва думали инфекция, а теперь не знаю, что они там думают, ясное дело резать, и то теперь непонятно, как они тут жить станут дальше, хоть отрежут, хоть так оставят, все равно все…

– Bow! Bow! – залаял дворовый барбос тети Гали, и окончание почтальоншиной реплики осталось за кадром, хотя додумать было нетрудно: «будут смеяться». Все равно все будут смеяться, ни одна душа не посочувствует. Это понятно. Близнецы Трофимовы успели насолить даже нам: сгоревшая ель в дальнем углу нашего сада – дело их рук. В то знойное лето кто-то поджег сухую траву на пустыре, и, как назло, ни в одной ближайшей колонке не оказалось воды. Соседи, кинувшиеся отсекать огонь от заборов, не успевали принимать у нас ведра с водой, которую мы черпали из своего колодца – единственного на всю нашу маленькую улицу; а мы его и не ценили до той поры, пока не пригодился таким вот экстренным случаем. Елка вспыхнула сразу вся, снизу доверху – огонь подкрался к ней, пока его заливали совсем с другой стороны, – и сгорела факелом, разбрызгивая вокруг себя кипящую смолу; никак ее было не спасти, лишь бы другие деревья уберечь.

– Это трофимовские, – сказал фермер из углового дома, – крутились тут, видел. И, главное, как время выбрали – знали же, что водопровод будет отключен по всей деревне.

И вот теперь у трофимовских хулиганов выросло по хую во лбу: «Все равно все будут смеяться». Не жить им в Овчарове. Надо же, как бывает.

Трудно сказать, почему отсчет всех тех событий почти сразу – если не учитывать пропущенных петухов – пошел у нас именно с обретения и скорой утраты Самосвалычем топляка с непристойной надписью. Мы ведь даже не видели этот брус, только слухи о нем до нас доносились – из разных источников и всякий раз совершенно случайно – до тех пор, пока топляк не очутился наконец в нашем колодце. Но прежде чем мы все-таки собрались съездить на Восьмой Квартал, в деревне произошло еще несколько странных и бессмысленных в большинстве своем событий – таких же бессмысленных, как переход овчаровских петухов и собак на английский язык, но куда менее безобидных. Вскоре после случая с трофимовскими сыновьями внезапно рухнул высоченный глухой забор Ильяса Курганова, овчаровского магната, владеющего заводом по изготовлению шлакоблоков. Забор – из Ильясовой же продукции – упал прямо на его «паджеро», в то время как сам Ильяс принял на себя по меньшей мере кубометр отскочивших от капота блоков: один попал Курганову в надглазье и только тогда раскололся.

– Машина в говно, но хоть живы все, – говорила потом Алла Курганова.

А еще через день люди видели, как зловредный и важный глава муниципального образования «Южнорусское Овчарово» Сергей Иванович Мун (по прозвищу «Ким Ир Сен») средь бела дня открыл люк канализации в центральной, благоустроенной части деревни и прямо в голубой рубахе и в галстуке залез туда – с подушкой, одеялом и тарелкой котлет, сообщив подданным, что у него дела. До самого вечера никто не осмеливался извлечь Ким Ир Сена из люка, а вечером он вылез оттуда сам, недоумевающий, смущенный и помятый. Мы не видели, как он лез в люк, но стали свидетелями его вылезания, и это зрелище нас поразило; мы как раз проезжали через центр деревни, а быстро там не разгонишься, потому что в Южнорусском Овчарове все ходят прямо посреди дороги – и собаки, и кошки, и люди, – и на скорости два с половиной километра в час мы увидели растерянную толпу овчаровцев, и подумали даже, что кто-то умер, и, конечно, остановились узнать подробности; к счастью, все оказались живы, несмотря на то, что зрелище было умереть не встать; действительно, очень странно видеть, как начальник деревни выползает на тротуар из дырки в земле, а затем, даже не отряхнув с себя прах и тлен, садится в микроавтобус и уезжает прочь.

Мысль о топляке к тому времени уже прочно завладела нашими головами. Более других фактов нас интриговало то обстоятельство, что за очень короткое время тяжеленный брус оказался так далеко от места своей первой ночевки. Нам внезапно захотелось удостовериться, лежит ли он до сих пор в кустах возле водонапорки, куда оттащил его электрик. Проводив глазами микроавтобус с Ким Ир Сеном, мы изменили наши предыдущие планы и поехали на Восьмой Квартал. Обследовав кусты, мы не нашли там бруса, однако прямо от кустов, через поляну с лохматыми одуванчиками и сиротской мать-и-мачехой, шла ровная и узкая полоса мятой травы: если этот след оставлен не топляком, то чем же еще? Ведомые полосой, мы вышли к зарослям шиповника подле чьего-то недостроенного дома с обвалившейся стеной второго этажа и сразу же увидели то, что искали. Беспризорный, он валялся на куче строительного мусора, попирая собой битые шлакоблоки. Стянуть его вниз стоило некоторого труда, поскольку топляк потащил за собой и шлакоблочный лом, и пыль, и прах. Тем не менее он сдался практически без боя и улегся у наших ног, явив топорную надпись.

Никакой «ЕБНОЙ П» там не оказалось. На топляке было вырублено слово «АЛОЧКА». Молчаливые и задумчивые, мы перенесли брус в машину, транспортировали к себе во двор и осторожно, изо всех сил стараясь не ругаться – ни на мешавших нам собак, ни на капризную садовую калитку, – доставили его в сад, к колодцу. А потом, взяв поводки и пригласив псов на прогулку, пошли искать обрезок с текстом про ебную пэ.

Он валялся возле заброшенного дома, где когда-то, по рассказам соседей, жил чокнутый учитель английского, увезенный в психбольницу еще в середине девяностых годов. С тех пор его дом пустовал, а ближайший сосед – Самосвалыч – гонял прочь суханскую нищету, время от времени пытавшуюся разобрать учительскую развалюху на дрова. Из суханских ли кто-то, возвращаясь с моря, заприметил крепкий топляк и вскоре бросил его, вспугнутый лаем собак Самосвалыча, или все было как-то иначе – мы были уверены, что никогда не узнаем, что произошло тем ранним утром, когда кто-то украл у Самосвалыча первую половину бруса. Но разгадка петухов и собак лежала гораздо ближе, чем мы думали.

В наше море только в кроссовках заходить. Такое дело: колючие наросты устричных раковин больно впиваются в пятки, и нет никакой возможности терпеть эту рефлексотерапию, разве что просто не обращать на нее внимания, как это делает овчаровская детвора, или – тоже вариант – разрешить ей быть, как это делал один наш знакомый. Собственно, познакомились мы с ним именно в то утро, когда пришли к двухэтажному куску скалы на берегу моря и зачем-то обследовали и сам камень, и его окрестности. Но ничего там больше не валялось и не плавало. То, что мы искали, следовало искать где-то в другом месте.

– How do you do.

Мы обернулись. Хватаясь за кусты шиповника, по отвесной почти скале спускался к пляжу человек странного вида. На человеке был надет пиджак, на человеке была надета бабочка-галстук, человек был бос, человек улыбался лучезарно.

– My name is Mister, – сказал он, свалившись на нас с неба. – I’m from Great Britain. Where are you from?

– Bow-wow, – осторожно barked наш пес.

– From here, – we said.

Конечно, это был он: сложно себе представить, чтобы в истории одной и той же деревни – пусть это даже Южнорусское Овчарово – было двое сумасшедших, считающих себя подданными британской короны. Наш новый знакомый был абсолютно убежден, что родился на берегах – не Темзы, нет, но Эйвона.

– Тут очень колючее дно, – сказали мы, глядя, как босой Мистер снимает пиджак, брюки и бабочку. – The bottom here is very prickly.

– Let it be, – легко засмеялся Мистер и так же легко зашел в воду. – Let it be.

До обеда мы купались с Мистером в нашем мелком море, не спрашивая его больше ни о чем; было очевидно – да он ведь и сам сказал, – что он только что прибыл из Великобритании. Данный факт доказывался тем простым обстоятельством, что Мистер совершенно не понимал русского языка; английский же его был безукоризненным. Уже по дороге в деревню, возвращаясь после купания, мы услышали от Мистера о Уэстминстерском аббатстве, Тауэре и Trafalgar Square, и за приятной беседой незаметно подошли к околице, и увидели дом Самосвалыча, а за ним – an old house, возле которого стояла серая ambulance с распахнутыми дверцами. Блики полноводного Эйвона в глазах Мистера сделались похожими на блики, играющие на дне колодца. Прятаться было поздно: the hospital attendants noticed us; оставалось бежать. И мы побежали, подхватив Мистера под локти. The grey ambulance moved too.

Все дальнейшее можно было бы назвать исключительным чудом, если бы не знали мы точно, что настоящие чудеса остаются без внимания их прямых очевидцев, а все, что кроме, – обычная повседневная реальность и быстрота реакции. Мы подтащили запыхавшегося Мистера к нашему колодцу, возле которого лежали две двухметровые дровины 20 × 20, после чего все произошло само собой. Мистер, увидев знакомый брус, присел на корточки и взялся за торцы топляков, а мы просто помогли ему приподнять их:

– Who are you? Where do you live?

Возле ворот хлопали дверцы скорой помощи.

– I am an English teacher, – Mister answered confidently. – I live in Stratford-upon-Avon.

– Сбежал? – Санитары мяли в руках длинную ткань и какие-то другие приспособления, не вызывающие ни доверия, ни – тем более – симпатии.

– Простите, – сказали мы, – кто сбежал?

– Да этот же, псих, с вами был, – сказали санитары. – Англичанин ебанутый.

– Кто-кто? – засмеялись мы. – Какой еще англичанин? Нашли, где англичан ловить – в Южнорусском Овчарове. Это вам в Англию надо.

Смущенные санитары отказались от нашей помощи, когда мы предложили им показать дорогу в Великобританию. Единственное, о чем они попросили, – «в случае чего» позвонить по вот этому телефону, который они сейчас напишут нам на клочке газеты, если, конечно, найдут ручку или хотя бы карандаш. Но ни ручки, ни карандаша не нашлось у санитаров, и мы протянули им топор:

– Напишите этим.

И показали брус, который остался у нас после строительства сарая. Санитары вырубили номер телефона и уехали, а мы перевернули брус телефоном вниз.

Другой брус, познавший долгие воды и побелевший от соли и солнца, к тому моменту уже покоился в нашем колодце обеими своими половинами. Мы сбросили его туда наспех, когда воздух за Мистером сдвинулся и перестал дрожать, и только потом сообразили, что поступили должным образом. Все остальное было бы чудовищной ошибкой. Единственный человек, который мог прикасаться к топляку без всякого риска для других, был нашим приятелем, да и тот преподает английский в Стратфорде; наверное, можно было бы съездить к нему в гости, но не потащишь же дровину в четыре с лишним метра с собой в Англию – хватит и того, что наши местные петухи и собаки заговорили на языках (правда, ненадолго: после отбытия санитаров все вновь стали кукарекать и лаять как ни в чем не бывало).

В деревне после исчезновения Мистера изменилось единственное – мы сами. Мы научились заходить в наше море босиком, как это делают дети и некоторые англичане. Еще – мы нашли тот небольшой отпил бруса, на котором были вырублены буквы «ВОЛШ». Как нетрудно догадаться, искать недостающую часть топляка следовало в заброшенной лачуге бывшего учителя. Мы нашли обрезок в изголовье его кровати. В отличие от двух других частей, «волш» придерживался сухопутного образа жизни, ни разу не повидав ни моря, ни какой другой воды. Мы принесли его к себе и сбросили, вдогон к «алочке» и «ебной п», в колодец. И что-то случилось с его водой: с тех пор в колодце никогда не понижался уровень. Какое бы засушливое ни было лето, вода в нем всегда держится у верхней отметки, а на вкус она такая, что никакого лимонаду не надо. Мы возили колодезную воду на анализ: в ней нашли много серебра и всю группу витамина В.

И никогда – ни при каких обстоятельствах – не пытались мы больше прибегнуть к помощи топляка. Лишь в глубоко пасмурные дни, когда нас абсолютно точно не видно с неба, мы подходим к колодцу и тихо шепчем его полной воде:

– Let him be happy. Let him be happy.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления