Онлайн чтение книги

Колен Лантье

Часть первая

Глава первая

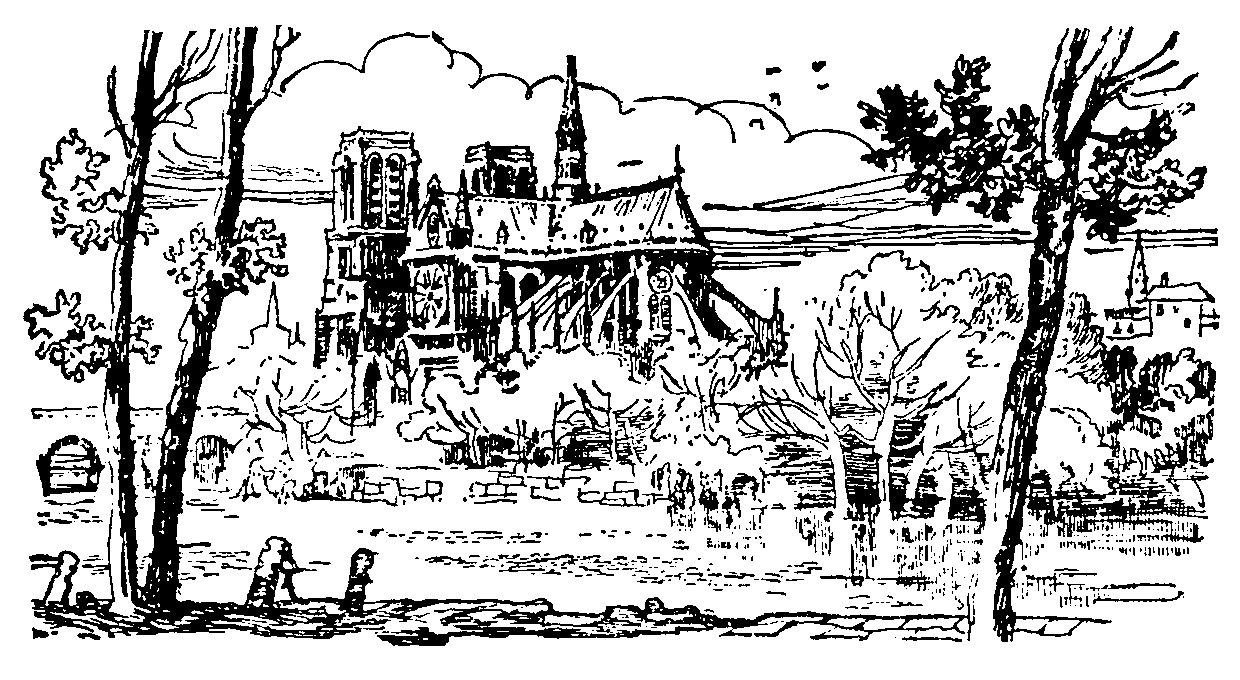

Воздух трепетал подобно струнам арфы. Лёгкий ветерок, играя шелковистой травой, разносил над аллеями песни невидимых птиц. Розовый свет зари проникал сквозь утренний туман, над которым возносились башни Лувра[3]Лувр — старинный дворец в Париже, резиденция французских королей. В настоящее время — один из богатейших музеев мира., Пти-Шатле[4]Пти-Шатле́ — крепость в Париже, в которой в ту пору была тюрьма. и бесчисленных колоколен на правом берегу Сены. На востоке, в просветах между облаками, нежно голубели большие острова. Набухшие почки, молодые побеги, зелень листвы и распускающиеся цветы — всё говорило о пробуждении природы.

Зима была суровая. До самого марта кружило вороньё над оледенелыми полями. В апреле Сена выступила из берегов, и на Волчьем островке, расположенном выше острова Сите[5]Сите́ — остров на Сене, на котором в начале нашей эры был основан город Лютеция, впоследствии названный Парижем. В те времена Сите — административный центр Парижа., ивы полоскали в воде свои чёрные макушки.

Наступил чудесный, тёплый май и принёс с собой песню новой жизни. Вместе с этой весной 1358 года рождались в Париже радужные надежды и чаяния. Купеческий старшина[6]Купеческий старшина — см. предисловие. Этьен Марсель возвестил о предстоящих реформах, и страх, таившийся в душах людей, как барсук в глубокой норе, постепенно исчез.

Стая вспугнутых перелётных птиц шумно сорвалась с кустов боярышника, когда группа из двадцати стрелков вышла на заросшую травой дорогу, окаймлённую подстриженными буками и редким кустарником. Эта дорога получила название аллеи Лучников, потому что на ней производились учения городской стражи. Аллея начиналась от боковой двери Куртий Барбетт[7]Ку́ртий Барбе́тт — особняк и прилегающий к нему парк богатейшего парижского буржуа Этьена Барбетта. Ку́ртий— сад, парк. и кончалась у древней стены короля Филиппа Августа[8]Филипп Август (1180–1223) — французский король. Обнёс Париж крепостной стеной, внутри которой оказались и остров Сите, и городские кварталы правого берега Сены..

Капитан лучников, Готье Маллере, задрав голову, посмотрел на небо. На лбу у него блестели крупные капли пота.

— Жаворонки взлетают прямо вверх, — сказал он. — Боюсь, день будет жаркий.

Готье Маллере, верзила в шесть футов ростом, тучный, с багровым лицом, пыхтел под тяжестью доспехов. У его людей тоже был далеко не бравый вид. Длинная кольчуга из крупных металлических колец доходила им до середины бёдер, а заострённый кверху шлем с гребнем посредине переходил в подбородник из таких же колец, плотно прикрывавший шею и лицо. Колчан был укреплён так, что одним движением руки можно было выхватить оперённую стрелу с железным наконечником.

У Готье Маллере было три страсти: стрельба из лука, вино и весёлые шутки. Когда его лучники освободились от своих тяжёлых шлемов и колчанов, на каждом шагу ударявших их по правому боку, он крикнул, скривив беззубый рот:

— Эй, стрелки, кто нынче не собьёт чучело с расстояния по крайней мере в тридцать туазов[9]Туа́з — французская мера длины, применявшаяся до введения метрической системы; равен 1,949 метра., должен будет угостить товарищей, а уж мы позаботимся, чтобы нам налили не какой-нибудь кислятины или грушёвой настойки, а доброго винца, по четыре денье[10]Денье́ — мелкая медная монета. за пинту[11]Пи́нта — единица измерения жидкостей, применявшаяся во Франции до введения метрической системы мер; равна 0,931 литра..

В ответ раздались весёлые возгласы. Предложение капитана подогрело интерес к привычной забаве. Каждый надеялся с честью выйти из состязания, иначе говоря, угоститься за счёт своего ближнего.

На столбе укрепили мишень — грубо вырезанное из дерева подобие птицы, а на земле разложили охапки соломы. Готье большими шагами отмерил расстояние.

— Вот, друзья, и готово! У кого крепкая рука и сердце бьётся ровно, тот пусть и начнёт.

Лучник, по прозвищу Перрен Рыжий, кончиками пальцев вытащил из колчана стрелу и, грозно нахмурив брови, медленно натянул тетиву. Едва задев чучело, стрела упала на солому. Тридцать туазов — расстояние немалое, и ни у кого не было желания подтрунивать над неудачником.

Пятеро стрелков один за другим столь же безуспешно испробовали свои силы.

— Ах, бездельники! — не сдержался Готье. — Вам платят по два су[12]Су́ — мелкая монета. в день, чтобы вы были недремлющим оком и защитой короля, а вы стреляете из лука, как неотёсанное мужичьё.

Перрен Рыжий посмотрел на него с удивлением.

— Не пяль на меня свои рыбьи глаза, Перрен. Я знаю, что король покинул Париж, но лучники всё равно остаются королевской стражей.

Между королевской стражей и городской, состоявшей из людей, не обученных военному делу, существовало постоянное соперничество. Захват власти Этьеном Марселем ещё больше обострил эту взаимную неприязнь, и Готье Маллере постоянно подстрекал своих людей к неподчинению власти прево, что могло окончиться для него тюрьмой.

— Я не хотел вас разгневать, капитан, — угодливо промолвил Перрен Рыжий. — Всякий знает, что нам далеко до вашего умения.

— А ну-ка, дайте сюда мой лук и стрелу! — загремел капитан. — Сейчас вы увидите, как надо целиться. Я не хочу быть посмешищем всего города. И без того среди черни уже пошли разговоры, будто мы бряцаем оружием, чтобы извещать о своём приближении воров и бродяг.

Взяв лук, Готье глубоко вздохнул, словно собираясь с силами, чтобы придать большую меткость стреле. Ему почти всегда удавалось попасть в намеченную точку.

Перрен Рыжий, привыкший заискивать перед капитаном, почтительно осклабился, как усердный ученик, который боится проронить хоть одно слово учителя, и уже приготовился первым захлопать в ладоши.

Стрела просвистела и ударила птицу в бок, но недостаточно сильно, чтобы её свалить.

Перрен едва сдержал готовое вырваться «ура». В этот миг никто из стрелков не решился бы заглянуть Готье в лицо.

За кустами раздался весёлый смех.

— Это кто ещё там? — заорал Перрен, натягивая лук и подходя к кустам.

Смуглолицый подросток, с волосами цвета спелой ржи, вышел из укрытия раньше, чем лучник решился выстрелить.

— Прошу прощения, господин капитан, — сказал он, обращаясь к Готье, — но это было так забавно, что я не мог удержаться от смеха. Не сочтите мои слова за дерзость, меня очень интересуют ваши состязания. Я и сам каждое воскресенье после обеда упражняюсь в стрельбе из лука и уже кое-чего достиг. Ваш выстрел был не так уж плох. За исключением этого рыжего, — он указал на Перрена, — остальные стреляют не бог весть как.

— И потому-то ты смеялся, молокосос? — прорычал Готье.

— Не сердитесь, сударь, просто я вспомнил, как в народе говорят, будто королевскому стрелку легче влить в глотку три пинты вина, чем попасть с двух пядей в тарелку.

Багровая физиономия капитана посинела. Лучники с трудом сдерживали смех.

— Может, заткнуть ему глотку и натереть уши крапивой? — предложил Перрен Рыжий.

— Чёрт побери! — обозлился капитан. — Я уже достаточно взрослый и управлюсь один. Как тебя зовут и сколько тебе лет? — спросил он у мальчика.

— Колен Лантье, к вашим услугам. В день Святого Сильвестра мне исполнилось пятнадцать.

— Я не нуждаюсь в твоих услугах. А ты случайно не родственник живописца вывесок Лантье, что живёт на улице Писцов?

— Я его сын. А вы — Готье Маллере и живёте в Сите, за Еврейским кварталом. Я очень высокого мнения о вашей ловкости, господин капитан!

Юноша стоял непринуждённо, переминаясь с ноги на ногу, и, казалось, ничуть не робел. Его лицо выражало отвагу. Куртка из доброго сукна ловко сидела на нём и подчёркивала ширину плеч. С виду ему можно было дать не меньше восемнадцати лет.

Чувствуя, что попал в смешное положение, капитан пустил в ход хитрую уловку.

— Так ты хвалишься, что хорошо стреляешь из лука? Может, даже с трёх шагов попадаешь в дверь своего дома?

Тон был издевательский, и Готье, довольный своей шуткой, захохотал.

— Моим учителем был Купен Клопиналь, — сказал юноша. — В то время он стоял во главе городской стражи.

— Этот торговец лекарственными травами, — зашипел Готье, как разъярённый кот. — Интересно, чему он мог тебя научить!

Лучники посмеивались. Не многие из них знали, что Купен попадает из лука в монету, подброшенную в воздух на сто футов.

— А вот вы сейчас увидите, сударь! Позволите мне взять ваш лук?

Такая самоуверенность возмутила капитана.

— На, бери! Да только смотри руку не сломай!

Стрелки, столпившись за спиной Колена, притворились испуганными.

— Сделайте милость, капитан, позвольте ему стрелять с двадцати шагов, — злобно подсказал Перрен Рыжий. — Тридцать туазов для такого цыплёнка — многовато.

— Такое расстояние меня не смущает, любезный рыжик!

Теперь насмешки посыпались по адресу Перрена, и тот, ворча, отошёл в сторону.

Колен спокойно прицелился. Видно было, как перекатывались под кожей его мышцы. Натянув без видимого усилия огромный лук, он отставил правую ногу назад, чтобы лучше упереться башмаком в землю, и спустил стрелу.

Сильный удар в самый центр мишени свалил деревянную птицу. Раздались громкие возгласы. Несколько стрелков честно похвалили вслух Колена. Другие не могли скрыть досады, что их превзошёл такой юнец.

Резкий голос Перрена Рыжего заскрипел, как испорченная дудка:

— Верно, сам дьявол или какой-нибудь колдун водил его рукой!

Глубоко уязвлённый, Готье Маллере поспешил увести своих людей.

В этот день и речи не было о выпивке.

* * *

Туман медленно рассеивался. Лишь кое-где, над дворцом Барбетт, ещё плыли отдельные клочья.

Лучники возвратились в свою квартиру подле Нельской башни[13]Нельская башня — башня на левом берегу Сены, построенная в XII веке у крепостной стены для защиты от неприятеля..

Предоставив остальным заниматься своими делами, Готье Маллере подозвал Перрена, и они стали вполголоса совещаться.

— Этот человек будет в Париже к концу дня. Он проберётся через заставу Сен-Дени[14]Сен-Дени́ — предместье Парижа.. Гонец из Компьена сказал мне, что его зовут Одри. У него поручение к Этьену Марселю. Возьми с собой двух людей, на которых ты можешь положиться, и смотри, чтобы всё прошло как следует.

— У меня есть такие люди — двое бродяг: Массе Перрен и Жан Кузен. Они всегда рады подраться и будут немы как могила. Я уже дал им вперёд три ливра и дам ещё столько же, когда дело будет сделано.

— Дождитесь, пока этот негодяй остановится в какой-нибудь харчевне, прикончите его ночью и бросьте труп в реку. Воды Сены уносят теперь столько мертвецов, что на этого никто не обратит внимания.

— Всё это хорошо задумано, капитан, но что будет, если дело сорвётся?

— Чёрт побери, Перрен, ты трусишь, как девчонка! Когда король вернётся, он вознаградит одних и накажет других по заслугам.

В ответ на эту отповедь Перрен только смиренно согнул спину и не вымолвил больше ни слова. Он собрался уже уходить, когда Готье снова окликнул его:

— А для большей предосторожности наденьте красно-синие шапки[15]Красно-синие шапки — см. предисловие., какие носят люди прево. Я буду ждать тебя вечером у тюрьмы Шатле после сигнала к тушению огней.

Глава вторая

Живописец Франсуа Лантье только что закончил яркую вывеску и осторожно поставил её под низким навесом своей мастерской. Ничего не скажешь, славная работа! На вывеске несколько позолоченных каплунов, нанизанных на вертел, хлопали крыльями на фоне багрового пламени. Тьебо Гизар, конечно, будет доволен «Доброй харчевне — добрая вывеска», — подумал Франсуа.

Лантье считался лучшим мастером-живописцем в Париже, и по обе стороны мостов, вплоть до отдалённых ворот Монмартра[16]Монма́ртр — один из районов Парижа, расположенный на холме., не было ни одного состоятельного торговца, который не прибегал бы к его таланту. И недаром. Вот уже тридцать лет, как Франсуа Лантье, наследник старинного рода мастеров-живописцев, занимался этим тонким делом, всё время совершенствуя способы, переданные ему в наследство отцом. Никому не доверяя, он собственноручно растирал глину, приготовлял краски, отвешивал смеси.

На тихой улице Писцов Франсуа слыл за опасного алхимика, и соседские дети боялись останавливаться у окна его мастерской, которое сверкало голубыми и оранжевыми стёклами, оправленными на немецкий лад в свинец. Завидя его издали, дети разбегались, как если бы им явился сам дьявол. «Ишь, стайка пугливых воробьёв! — бормотал про себя живописец. — Если бы я мог внушить хоть чуточку страха моему сорванцу Колену».

Все эти дни Колен не выходил у него из головы.

Поставив вывеску, Франсуа подошёл к своему подмастерью, который был занят каким-то сложным рисунком в углу мастерской, заставленной горшочками, заваленной кистями и красками.

— Послушай, Ламбер, который может быть час? Кажется, солнце опустилось уже совсем низко.

Ламбер поднял голову. Его веки быстро моргали. Бледное, изборождённое морщинами лицо, волосы, подстриженные в кружок пониже ушей, и удивительная острота взгляда — всё это делало его похожим на монаха, изнурённого тяжёлой работой. Он не спеша опустил кисть в глиняную чашечку.

— Солнце над нашей узкой уличкой не задерживается. Вот я вижу — водонос Жанту идёт с улицы дю Платр. Стемнеет не раньше чем часа через три. Не тревожьтесь за сына, хозяин. У Колена можно поучиться и осторожности и решительности. Я не вижу, какие беды могут грозить мальчику его возраста на улицах нашего города.

Лантье со злостью ударил ногой по валявшейся на полу старой вывеске:

— Не видишь, не видишь! Чёрт возьми, да разве ты увидишь, если сам набиваешь ему голову всякими бреднями, из-за которых можешь в один прекрасный день очутиться на Гревской площади[17]Гревская площадь — площадь в Париже, на которой совершались, публичные казни. с петлёй на шее. С каждым днём в Париже становится всё тревожней. Эти безумцы орут с утра до ночи, сами не зная толком, чего хотят.

Ламбер встал со своей скамеечки и подошёл к двери.

— Но ведь вы сами, Лантье, ругали дофина Карла[18]Дофи́н Карл — см. предисловие. за измену. И разве вы, вместе с этими тысячами людей, не одобряли речи Этьена Марселя?

— Будет тебе, Ламбер! Хватит рассуждать! Я хотел бы, чтобы мой сын уже вернулся домой и перестал до ночи таскаться по всему городу вслед за лучниками и всякими болтунами. Так и до беды недалеко.

— Полно, Лантье! Вы вполне можете положиться на своего мальчика. И что может с ним случиться? В Париже никогда не бывало так спокойно, как сейчас. Этьен и горожане образумили придворную знать и тех, кто превращал город в разбойничий притон. Банды наглых грабителей убрались за дофином Карлом в Компьен, а что касается англичан, то, если они захотят взять Париж, им придётся перешагнуть через наши трупы.

— Тише, Ламбер, тише! Владеть оружием намного труднее, чем кистью. Я проклинаю тот день, когда позволил Колену принять участие в состязаниях лучников. Теперь он только и мечтает, что о стрелах и сбитых чучелах.

— Сильные руки всегда пригодятся! Помяните моё слово, вы ещё будете гордиться своим стрелком.

Подмастерье говорил с таким пылом, что Лантье был удивлён.

— Ламбер, — сказал он, — не один десяток лет мы с тобой работаем бок о бок, и наши руки огрубели за одним и тем же делом. Мы коротали вместе и добрые и плохие дни, пили из одного кубка вино и брагу. Ты держал Колена над купелью и стал ему вторым отцом. Моя бедная жена до самой смерти любила тебя, как брата. Скажи, правда ли всё, что ты говоришь?

— Чистая правда, Лантье!

— Так вот, клянусь святым Франциском, я задушил бы тебя своими руками, если бы ты попытался сбить Колена с пути. Смотри, Ламбер! Предупреждаю тебя как друг. И без того соседи уже шушукаются. Говорят, много позже сигнала к тушению огней ты ходишь на постоялый двор у рвов Сен-Марселя, где собираются сукновалы и шерстобиты из Бьевра, кожевники и красильщики из Крулебарба.

Ламбер протянул вперёд огромные руки.

— Мало ли что болтают! Не бойтесь, Лантье, я не причиню вам неприятностей. Заклинаю вас нашей дружбой, успокойтесь, и, если хотите, я провожу вас до Малого моста. Там мы, наверное, и поймаем нашу птичку.

Лантье смущённо пожал другу руку. От волнения его широкая грудь бурно вздымалась, натягивая лямки кожаного фартука. Лицо мастера осветилось улыбкой.

— Прости меня, дорогой Ламбер! От любви к этому мальчишке я теряю рассудок. Ведь это моя плоть и кровь, моя душа. Он вырос без матери. Может, поэтому он такой недоверчивый и строптивый. Верно ведь я говорю, Ламбер? У мальчика не лёгкий нрав.

Весёлый смех Ламбера наполнил гулом мастерскую.

— Эх, Лантье, Лантье, и вы ведь не святой! Голова у вас железная, как ваши вывески. И Колен весь в отца. Помните, как при крещении он всё время морщился и выплёвывал соль, которую ему совал почтенный кюре церкви Святого Северина. Однако, хоть он и упрям, сердце у него доброе и нежное.

— Ну ладно, Ламбер, двинемся! Говоришь ты так трогательно, что камни могут заплакать. Мы пройдём через Лаас — так будет ближе — и выпьем вина в «Золотом ларце». Тьебо Гизар должен нас угостить: ведь я ему скажу, что вывеска готова и он может её забрать.

Переступив порог, оба друга жадно вдыхали воздух, напоённый живительными ароматами весны. Солнечные лучи, проскользнув между высокими карнизами, бросали брызги света на фасад соседнего дома, в котором жил пергаментщик[19]Пергаментщик — ремесленник, занимавшийся изготовлением и продажей пергаментов. В то время ещё не было бумаги и писали на пергаменте — особым образом обработанной коже животных. Лампруайе, и золотыми пятнами играли на булыжниках мостовой.

— Слышите, хозяин, как пахнет? Май приносит из деревень запах колосьев и свежего сена.

Живописец усмехнулся.

— Лучше вглядись, что делается у тебя под носом, Ламбер, и ты поймёшь, откуда эти «майские» ароматы. Сапожник Тресетен вывесил на просушку кожи. Тьери Мино выливает перед своей дверью полные лохани рыбьего клея, а Филипп Фурси бросил на помойку требуху зарезанной утром свиньи. Гляди, как бродячие собаки дерутся там из-за разных отбросов. На таких свалках и родится всякая зараза, вплоть до чумы.

Улица Писцов, надо сказать, немногим отличалась от большинства парижских улиц. Кучи грязи у порогов мешали подойти к дверям, островерхие крыши жались одна к другой, закрывая небо и мешая свету проникать в окна. Улица была не шире четырёх футов, и уже в сентябре Лантье и его подмастерье после обеда вынуждены были работать при свечах.

— Да хранит нас небо от чёрной чумы![20]Чёрная чума, или чёрная смерть, как её называли в народе, — эпидемия, которая пришла в 1349 году во Францию с Востока и причинила ужасные бедствия. — серьёзно сказал Ламбер. Как и все парижане, он с ужасом вспоминал о страшной эпидемии, свирепствовавшей в их городе в 1349 году, ровно десять лет назад.

В Городском лазарете умирало столько народу, что в течение долгого времени на кладбище «Невинных младенцев»[21]Кладбище «Невинных младенцев» — кладбище, получившее название в память легендарного избиения младенцев, учинённого царём Иродом. ежедневно свозили на телегах не менее пятисот трупов. В тот год погибли французская королева Жанна Бургундская, её невестка, герцогиня Нормандская, граф Бургундский Эд и Жанна Французская, королева Наварры.

— Да хранит нас небо! — повторил Лантье, думая о своём сыне.

В 1349 году та же страшная болезнь унесла его жену. С помощью верного Ламбера он положил сведённое судорогой тело на носилки. На кладбище уже не было свободных мест, и бедняжку опустили в наспех вырытую общую могилу, куда трупы складывали сотнями, как тюки в корабельный трюм.

Друзья направились к улице Арфы, отвечая на приветствия писцов, сидевших у дверей за дубовыми столиками. Писцы, наряду с монахами и студентами Университета, были единственными грамотеями, а потому на улицу Писцов приходили люди со всего Парижа за помощью и советом.

— Добрый вечер, Лантье!

— Здравствуйте, Жером, здравствуйте! Вы не видели здесь моего негодного сынка?

— К сожалению, нет. Мне думается, ваш Колен предпочитает моим завитушкам состязания арбалетчиков и стрелков из лука. Дружески вам советую, сосед, смотрите за ним получше! В городе ведь такое творится!

— Помалкивай! — обрезал его Ламбер. — Каркает, как ворон. Тебя послушать, так кровь в жилах застынет.

И он потянул Лантье за рукав.

— Время идёт, Франсуа, солнце уже садится за Сеной.

Они свернули влево на улицу Арфы. Их ослепил яркий свет. На этой широкой улице, вдоль которой тянулись красивые особняки, находилась и церковь Святого Космы, а также много коллежей, среди них Нарбоннский и Байе.

Под широкий портик какого-то дома с весёлым смехом ворвалась группа школяров. С улицы Персе, за Турским коллежем, тянулись нагружённые сеном телеги. Толстая женщина гнала перед собой осла, тащившего две тяжёлые корзины, и пронзительным голосом выкрикивала:

— Груши, яблоки, ягоды!.. Груши, яблоки, ягоды!..

Её голос долетал до окон верхних этажей.

— Откуда вы, матушка? — спросил Ламбер. — Разве англичане уже ушли из деревень?

— Ох, не говорите мне об этих проклятых годонах![22]Годо́ны — презрительная кличка, которой французы называли английских солдат во время Столетней войны. Кажется, убрались куда-то к Уазе. Говорят, они надеются там на хорошую добычу. А я из деревни Куртий, что у заставы Сен-Дени… Груши, яблоки, ягоды!.. Груши, яблоки, ягоды!..

Через проход Вьей Буклери они вышли на улицу Ларцов. Встречая знакомых, Лантье неизменно спрашивал, не попадался ли им на глаза его сын. Но Колен как в воду канул.

— Ставлю каплуна против одной ягоды кизила, что он забавляется в Сите или на Гревской площади с такими же озорниками, как он сам!

Тьебо Гизар радушно принял Лантье и его спутника. Толстый, всегда улыбающийся, с круглым красным лицом, покрытым сетью фиолетовых прожилок, он, как барка, переваливался с борта на борт, бегая по своей харчевне, или, стоя у порога, терпеливо поджидал посетителей.

— Присаживайтесь, друзья, присаживайтесь! Эй, Перрина, тащи-ка из погреба жбан красного вина, которое я берегу для дорогих гостей! Ну, рассказывайте, что нового. Брат Перрины каждый год привозил мне по нескольку бочонков такого вина. Ах, как всё изменилось! Англичане — да обратит на них свой гнев святой Михаил — заняли уже половину королевства и орут во всю глотку: «Бей да грабь!» Мой последний бочонок уже на исходе. Тяжёлые наступили времена для бедных людей, но Этьен Марсель с помощью всего народа вырвет нас из этого ада.

Тьебо Гизар говорил, не переставая размахивать руками. Насытив гостей своим красноречием, он повёл их в большой зал, где в ряд стояли тяжёлые столы, прикреплённые к стене толстой цепью. Этот зал с закоптелыми балками, облицованный чёрными и голубыми плитками и уставленный оловянными кувшинами, радовал глаз посетителя.

— Располагайтесь, друзья, у окна, а я сначала подам вот тому человеку. Уж больно измученный у него вид!

На другом конце зала в тёмном углу сидел какой-то незнакомец. Лицо его трудно было разглядеть. На нём были широкие штаны из грубого сукна и посёкшаяся кожаная жилетка, накинутая на коричневую рубашку.

Стоптанные сапоги до колен, покрытые пылью и высохшей грязью, говорили о недавно проделанном долгом пути. Время от времени он отламывал куски от лежавшей передним краюхи чёрного хлеба и медленно пережёвывал их.

Тьебо Гизар подошёл к его столу.

— Я вижу, любезный, у вас есть чем подкрепиться. Но, надеюсь, вы не откажетесь от глотка вина. Могу предложить вам превосходный напиток, по три денье за пинту. Если судить по вашей одежде и посоху странника, сразу можно сказать, что вы пришли издалека.

— Из Бовези, хозяин. Дайте мне полпинты вина, только самого дешёвого. При моих нынешних делах любое пойло мне годится.

Лантье прислушался. Мужчина говорил мягким голосом, слегка растягивая слова, как жители Компьена, откуда происходили все Лантье. Живописец остановил Тьебо Гизара, который уже собирался пойти за вином, и решительно сказал:

— Тьебо, принеси-ка этому компьенцу целую пинту самого лучшего вина. Ни один из Лантье не допустит, чтобы их земляк пил разбавленное вино, когда можно добыть хорошее… Эй, дружище, не хочешь ли чокнуться с нами? Лантье жили в старом доме подле церкви, в деревне Сен-Ле-де-Серан.

Незнакомец шагнул ближе, и теперь можно было разглядеть его скуластое лицо с мощными челюстями.

— Моя деревня лежит выше, близ лесов Уазы.

Он объяснялся без той робости, какую обычно испытывают крестьяне, оторванные от родных краёв. Всё его крупное тело дышало уверенностью в себе, необычной для крепостного, всеми привычками привязанного к земле. Живые, хитрые глаза светились, как у кошки.

Папаша Лантье уже наливал в оловянный кубок золотистый кларет, когда перед домом потряс почву громкий топот — шагал военный отряд. Незнакомец схватился за свою суковатую палку с острым концом и огляделся вокруг. Он явно чего-то опасался и от неожиданности не мог скрыть некоторого замешательства.

В зал вошли трое вооружённых людей. Красно-синие шапки говорили об их принадлежности к страже прево. Тот, кто походил на вожака, с наглым видом выставлял вперёд гизарму[23]Гиза́рма — в XII–XV веках оружие пешего воина: меч с волнистым лезвием.. Другие потрясали в воздухе острыми длинными клинками. Они загородили собой дверь, а сержант, рыжий детина с насмешливым взглядом, обратился к незнакомцу:

— И не пытайся даже улизнуть, как загнанная лисица, дружок! Здесь тебе не кустарник, а улица Ларцов не Рибекурский лес. Дела твои плохи. Эй, вы, — обратился он к своим спутникам, — хватайте его, пусть он поймёт, кто мы такие! А вы, горожане, ни с места! Ну, вставай, разбойник!

— Бей разбойника! — в один голос крикнули оба стражника и замахнулись кинжалами.

— Вот я намну вам бока, трусливые псы! — крикнул незнакомец.

Одним прыжком он очутился на середине зала. Его палка поднималась и опускалась, как цеп на току, разбивая головы и плечи пришельцев. Слышно было, как трещали кости. Тот стражник, который только что так бахвалился, с шумом повалился на спину, уронив гизарму. Его товарищи отступили, взывая ко всем святым, но незнакомец преследовал их и продолжал лупить со знанием дела.

Тьебо Гизар кричал во всю глотку, умоляя противников разрешить спор на улице.

— На помощь! — вопили пострадавшие. — А то этот дьявол выпустит из нас кишки.

Наконец, избитые и порядком измятые, они выскочили за дверь, не переставая орать.

Когда Ламберу, несмотря на возражения хозяина харчевни, удалось пробраться к выходу, незнакомец уже успел скрыться. Храбрые вояки осыпали друг друга проклятиями и ругательствами. На шум выбежали люди из соседних домов и лавок. Они никак не могли понять, в чём дело.

— Какой-то опасный разбойник хотел задушить кабатчика Тьебо, — объясняла стоящей рядом кумушке торговка яблоками.

Слухи разрастались, с улицы Ларцов проникли на улички, выходившие в Сите, и со скоростью скачущей лошади распространились через мосты по всему Парижу. Двое стражников подняли своего сержанта и удалились, поддерживая его под локти.

Ламберу, который остановился на пороге, удалось заметить, что, достигнув улицы Малого моста, они поспешно сняли свои красно-синие шапки.

— Эта история мне совсем не нравится, — вздохнул Тьебо Гизар, наводя порядок в своём заведении после потасовки. — Видно, незнакомец из Бовези не так уж прост, как кажется.

— Да, да, — заметил Ламбер, — он орудовал дубинкой на редкость искусно. Буря на Уазе не удивила бы меня так, как это происшествие.

— Ну и времена, ну и времена, — ворчал Франсуа Лантье, — ударяя кулаком по столу. — Кругом скрываются, дерутся, устраивают заговоры. Дофин — против Этьена Марселя, Марсель — против Карла Наваррского[24]Карл Наваррский (Карл Злой) — см. предисловие.. А Карл Наваррский хочет продать Францию англичанам. Ох, беда, беда! Солнце уже село за крыши, а моего Колена всё нет да нет.

И он в сопровождении Ламбера быстрым шагом направился к улице Малого моста. С порога его окликнул Тьебо:

— Постойте, Лантье, а моя вывеска? В это воскресенье я должен принимать важных гостей. Мне нужна вывеска! Где она?

Но Лантье и не обернулся. Ему мерещилось, что его Колен пустился в отчаянные приключения, которым не будет конца.

Глава третья

Колен не был на правом берегу, как полагал его отец, и даже не думал о приключениях. Взобравшись на колокольню церкви Святого Северина, он с высоты восьмидесяти футов любовался Парижем. Взгляд его рассеянно скользил по рядам крыш старого города. Колен чувствовал себя, как птица в небе. Колокольня была не достроена. Каменщики не закончили кладку верхней части: голый остов из балок и столбов торчал над массивом из белых камней.

Чтобы попасть сюда, нужно было решиться на опасный подъём по узкой и неудобной винтовой лестнице, которая выводила прямо на крышу. Но, очутившись, наконец, между кровлями домов и облаками, Колен почувствовал опьянение, охватывающее человека, когда пред его глазами вдруг открывается прекрасный пейзаж. Сена разделяла город на две части. Она спокойно несла свои воды меж поросших ивами берегов и перед тем, как заключить в нежные объятия остров Сите, имеющий форму корабля, стремительно проносилась мимо Коровьего и Волчьего островов, а затем, порезвившись под пролётами обоих мостов, широкой лентой изгибалась среди полей.

С высоты город казался белым, как невеста в подвенечном уборе. Узкие и извилистые улицы обрисовывались только вытянутыми в ряд коньками крыш, одинаково белых от гипса, которым были покрыты черепицы. И эти зазубренные линии сходились, шли рядом и скрещивались, чтобы совсем затеряться в тех местах, где возвышались церкви, чьи колокольни пробивались сквозь море крыш.

Колен вполголоса произносил знакомые названия, словно перебирал бусы волшебных чёток, состоящих из вознесённых над Парижем шпилей. Он хорошо знал свой город и находил в этом какое-то внутреннее удовлетворение.

— Святая Женевьева, Святой Стефан, Святой Косма, — перечислял он, — Святой Николай, Святой Иларий и Святой Бенедикт, Святой Яков возле бойни, Святой Мерри, Спаситель и богоматерь, Святой Павел, Святой Гервезий и Святой Иоанн, Святой Иосиф, Святой Эгидий и Святой Маглорий, Святой Северин и собор Парижской богоматери. — И снова повторил: — Святой Северин и собор Парижской богоматери. — С одним были связаны воспоминания об играх детских лет, другой как бы воплощал в себе мощь и красоту родного города.

Солнце вдруг прорвалось сквозь тучи над церковью Сен-Дени и ярко осветило множество крыш. Всё мгновенно озарилось золотым светом: и Лувр, где жил король, пока его не захватили в плен англичане, и ратуша на Гревской площади, где заседал Этьен Марсель, которого считали столь искусным реформатором, и великолепный собор Парижской богоматери, и купол церкви Святого Юлиана Нищего, и зеркало реки Бьевр. А Сена на миг превратилась в струю расплавленного металла. Старая крепостная стена с ощетинившимися башнями, двенадцатью воротами и девятью крытыми переходами, и деревни, расположенные за этой стеной, — всё разом запылало. Косые лучи угасали у подножия монастыря Святой Катерины.

Не раз Колен пересекал город с одного конца до другого по улице Святого Якова. По крепостной стене он взбирался на вершину Куртий и на Монмартр, где ветер вращал крылья мельниц. С такого расстояния их трудно было сосчитать. Многие были скрыты от взора огромными деревьями, но их было не менее сотни, и они снабжали мукой весь город.

Сколько времени Колен провёл на своём наблюдательном посту? Этого он не мог бы сказать. Отец, конечно, уже беспокоится. С минуты на минуту церковный сторож Жоно может запереть ворота. Пора возвращаться домой, на улицу Писцов. Ламбер, его крёстный, поможет успокоить разгневанного отца. Юноша уже собирался спуститься с колокольни, но вдруг остановился и прислушался. Его внимание привлёк шум на улице Ларцов. Сквозь виноградники у церкви Святого Северина можно было наблюдать за происходящим.

Трое мужчин в красно-синих шапках выскочили из харчевни Тьебо Гизара, как черти из купели. За ними вдогонку бежал четвёртый, на голову выше, и изо всех сил колотил их палкой.

Колен с большим интересом следил за этой сценой, пока её участники не скрылись за домами.

Мальчик добрался до площадки, где кончалась винтовая лестница, и в последний раз заглянул вниз, облокотившись о каменный карниз, который опоясывал колокольню. От удивления он протёр глаза. Кто-то пробирался через виноградник. Колен узнал человека, только что избивавшего людей в шапках, какие носила стража прево. Он полз на четвереньках меж кустов виноградника в сторону прилегавшего к церкви кладбища.

Время от времени незнакомец оборачивался, чтобы удостовериться, что за ним нет погони. Он крался, выбрасывая руки вперёд и подтягивая затем колени, прислушивался и снова продолжал ползти. Его кожаный камзол сливался с красно-бурыми побегами винограда. Добравшись наконец до низкой каменной ограды кладбища, человек легко перемахнул через неё и кинулся в высокую траву, которая росла между могилами.

Увлекаемый безрассудным любопытством, Колен кубарем скатился по лестнице. Объединив в памяти обе сцены, невольным свидетелем которых он стал, юноша уже создал в воображении мрачную историю. Почему бы не попробовать распутать её нити? Ведь он здоров, полон сил и готов на смелые подвиги. Может быть, человек, который полз через виноградник, принадлежит к войскам Серкота[25]Серкот Робер — один из английских военачальников во время Столетней войны., того англичанина, который заявил в Понтуазе, что именем своего короля захватит Париж и выгонит оттуда и знатных и ремесленников.

Лестница спускалась к часовне, расположенной в левом приделе храма. Рядом был колодец глубиной в тридцать футов, вырытый, по преданию, самим святым Северином. Ходила молва о целебных свойствах воды, и к колодцу отовсюду стекались больные золотухой. Узкая полоска света скользила по сырым плитам часовни и вдоль колонн, увешанных гирляндами из листьев. Колен приник к двери, которая вела на кладбище. Через щель можно было всё видеть, оставаясь незамеченным. Но не успел он здесь притаиться, как дверь распахнулась. Внезапно ослеплённый, Колен застыл, как застигнутая ярким огнём сова; человека в кожаной безрукавке тоже удивила встреча с юношей. Несколько мгновений они стояли друг против друга, потом незнакомец тихонько прикрыл тяжёлую дверь.

— Ты что, заметил меня с колокольни? И следил за мной, когда я пробирался через виноградник?

Своим тягучим произношением он нисколько не походил на англичанина. Колену стало легче на душе. Он улыбнулся незнакомцу, который прислонился к кропильнице в форме раковины.

— Я принял тебя за англичанина и очень рад, что ошибся. Я видел, как ты бежал и лупил людей в красно-синих шапках. Но ведь мы, парижские жители, на стороне прево.

— Уж больно ты горяч! Будь я врагом прево, то стал бы и твоим, а ты для меня — лишним свидетелем.

Незнакомец говорил решительно, но в его голосе не было угрозы.

В церкви зашаркали неровные шаги.

— Это Жоно, церковный сторож, — прошептал Колен. — Не годится, чтобы он застал нас здесь. Ступай за мной, я знаю надёжное местечко.

Он увлёк незнакомца к винтовой лестнице. С площадки второго этажа можно было через дверь в стене попасть на пыльный чердак, расположенный на десять футов выше нефа.

Проковылял церковный сторож Жоно, тощий, одетый в чёрное. Он обошёл часовню, осмотрелся вокруг и, убедившись, что всё спокойно, открыл калитку, чтобы выйти на кладбище. Слышно было, как повернулся ключ в скважине, потом всё стихло.

— Почему же ты меня спрятал? А я думал, ты поднимешь тревогу, кликнешь сторожа, а сам пустишься наутёк.

— Сторожа Жоно? Да ты свалил бы его одним щелчком! Зато у него хорошо подвешен язык. Стоит ему узнать, что ты здесь, и ещё до ночи всем прихожанам церкви Святого Северина станет известно, что в башне засела шайка разбойников.

Незнакомец положил руку на плечо Колена.

— Как тебя зовут, мальчик?

— Колен.

— Итак, Колен, доверие за доверие. Меня зовут Одри, и родом я из Рибекура, что возле Компьена. Для королевского правосудия я разбойник. Но жители Рибекура знают меня лучше, чем король и знатные сеньоры, и считают просто вольной птицей. Вот уже восемь лет, как я и десяток моих смелых товарищей держим в руках леса от Мо до Компьена, и нет ни одной лужайки под дубами, ни одной поросшей мхом пещеры, где бы мы не раскидывали лагерь, ни одного источника, к которому мы не прильнули бы губами. Лес велик. Он принадлежит нам. Раньше сеньоры из Лонгея требовали с нас подати и налоги. Теперь они боятся произносить наши имена. Они не охотятся в лесу без большой вооружённой свиты, и в листве каждого дерева им мерещится спрятавшийся стрелок. Раньше всё они считали своим: и зерно, и плоды, и кур, и свиней. Каждый крестьянин должен был отработать столько-то дней на мельнице и столько-то — в давильне для винограда. Теперь мы грабим монахов и обчищаем карманы у знатных, поджигаем замки и похищаем имущество монастырей. И, как только можем, облегчаем горести бедного люда. Мы ходим, высоко подняв голову, и никто не осмелится нам сказать: «Опусти глаза!» Мы охотимся на своих землях и едим мясо оленей и косуль. Ловим рыбу в своих реках и забрасываем сети в свои пруды. Мы вправе смеяться, когда нам весело, и спать вволю, когда нас сломит усталость. Можем гулять по холмам и долинам, когда нам заблагорассудится.

Глаза Колена сверкали. Выходило, что те, кого называли разбойниками, избрали для себя лучший удел. Ему нравилась их отвага, его восхищала их справедливость. Ведь на Гревской площади чаще висели с верёвкой на шее бедняки, чем знатные сеньоры.

— Скажи мне, Одри, наверное, все твои товарищи ловко стреляют из лука?

— Ни один из них не промахнётся по куропатке, взлетевшей над жнивом, и уж добрая половина вонзает стрелу с трёх туазов в лётку улья.

— А зимой, Одри? Что вы делаете зимой, когда деревья голы и лес покрыт снегом, когда дичь уходит в норы и бродят стаи волков?

Бунтарь разразился смехом.

— Зимой, конечно, трудновато, — сказал он. — Мы же люди из плоти и крови. Но нам известны глубокие берлоги, где раньше жили медведи, и земля окутывает нас своим теплом. И мы только посмеиваемся, когда холод пробирает нас сквозь камзолы. Ведь мы сами, по своему желанию, избрали эту вольную жизнь. Бедные крепостные, которые скалывают лёд во рвах вокруг замков и вяжут хворост морозным утром, страдают куда больше нашего.

— Почему же они не примкнут к вам, Одри? Неужели им не хватает храбрости?

— То, что возможно для десятерых, невозможно для тысячи. Как ни обширны наши леса, они не могли бы приютить всех. А многие прикованы к своим хижинам из-за жён и детей, которые не вынесли бы голода и усталости.

— Я мог бы идти за тобой с утра до ночи, Одри, а ведь мне всего пятнадцать лет.

— Ты рослый и крепкий, Колен, но я уверен, что наши законы тебе не под силу.

— Разве они так суровы?

— Нарушение их ведёт к смерти или предательству. Вольные люди должны подчиняться вожакам, которых они сами себе избирают. Не остережётся один, а повесить могут всех. И в пути, и в часы отдыха мы всегда должны быть начеку.

— А крестьяне вам помогают? — спросил Колен.

— Почему бы им не помогать, ведь враги-то у нас общие. Наш пример их обнадёживает. Гнев тлеет в хижинах, как головни под пеплом. Настанет день, когда от головней загорятся ветки, огонь побежит с дерева на дерево, и запылает весь лес. Этот день уже недалёк. Ведь сумели жители Парижа прогнать дофина! Теперь ему пришлось с позором убраться в Компьен. Крестьяне Бовези, Мюльсьена и Амьена всё это взвесили и поняли, что в Париже творятся серьёзные дела. Разве торговцы и ремесленники не передали Этьену Марселю и Генеральным штатам[26]Генеральные штаты — см. предисловие. всю полноту королевской власти?

— На Гревской площади, — с важностью заметил Колен, — прево обратился ко всем, к торговцам и ремесленникам, а их там было видимо-невидимо, больше, чем сходится народу на огни в Иванову ночь[27]Иванова ночь, или ночь на Ивана Купалу, — старинный народный праздник, происхождение которого связано с древними языческими обрядами.. И говорил он так просто, что все могли его понять.

— Что же он говорил? — жадно спросил Одри.

— Его громкий голос доносился даже до Малого моста, где показывают свои фокусы фигляры и дрессировщики обезьян. «Мы не хотим больше грабежей, которые учиняют король и его бесчестные советники, — говорил Марсель. — Дофин плавит монеты и пускает в обращение более лёгкие, а это вызывает рост цен на съестные припасы. Нам надоело терпеть!» Он говорил хорошо, долго и очень смело. Все кричали: «Да здравствует Марсель, да здравствует прево!» И я орал не хуже других, так понравилась мне его речь. После этого дофин Карл со своей свитой убрался в Компьен.

Одри рукой привлёк Колена к себе.

— Я ничего не скрою от тебя, Колен. Жители Бовези поручили мне встретиться с прево и поговорить с ним о важных делах. Но, видимо, кому-то я показался опасным, и обо мне сообщили оставшимся в Париже друзьям короля. Потому-то на меня и напали в харчевне. Эти люди не успокоятся, пока не насолят мне как следует. Не знаешь ли ты, Колен, верного человека, который отвёл бы меня к Этьену Марселю?

— Я поговорю об этом вечером с Ламбером, помощником моего отца. Он человек достойный и многое знает.

— А можно на него положиться?

— За него я ручаюсь головой. И я уверен, что он тебе поможет. А я клянусь помочь вам обоим. Но что же ты будешь есть, Одри?

— Всякий человек может поститься двое суток, Колен. Житель лесов вытерпит и вдвое дольше. Для большего спокойствия я переночую сегодня в башне. Мне приходилось ночевать и в менее удобных местах. А как отсюда выйдешь ты?

— В церковной ризнице есть дверь, которая не запирается. Выбраться этим путём мне совсем не страшно. Куда страшнее ступить на порог отцовского дома. Спокойной ночи, Одри, до завтра!

И Колен исчез в тени за колоннами.

Оставшись один, Одри просунул руку под камзол. Кинжал его противника порвал одежду и задел плечо. Рана начала его беспокоить.

Не спеша он снял верхнюю одежду, потом рубашку и промыл рану святой водой из чаши.

А Колен тем временем уже достиг дверей мастерской, где его с большим волнением поджидал отец.

— Добрый вечер, господа! — звонко воскликнул Колен, видя, что Ламбер ещё не ушёл, а сидел подле его отца и рисовал при свече.

Это шутливое приветствие умерило гнев отца и вызвало улыбку на губах Ламбера.

— Вот господин сейчас надаёт тебе оплеух, упрямцу и бродяге! И где тебя ноги носят весь божий день?

— Я был в башне Святого Северина и в Рибекурских лесах, отец.

Лантье с удивлением посмотрел на сына.

— Вот не знал, что эти леса находятся так близко! И у тебя ещё хватает дерзости потешаться над отцом?

— Никакой дерзости тут нет, отец, и, чтоб это доказать, я сейчас сбегаю к Катерине и узнаю, готова ли еда. Наверное, англичане на подступах к Парижу не были так голодны, как я.

— Первые весенние дни уже вскружили ему голову, — сказал Ламберу повеселевший Лантье.

— Это в нём молодые соки бродят, Лантье! Они обновляют и растения и людей.

— Пойдём заморим червячка, Ламбер! От всех нынешних страхов и забот я здорово проголодался. Но я ума не приложу, кто мог быть этот молодчик из Бовези, который так отдубасил людей прево.

Ламбер молча сложил свои краски и последовал за мастером.

Глава четвёртая

Над Парижем опускалась ночь…

Пьер Жиль, бакалейщик с улицы Малого моста, что подле тюрьмы Шатле, размотал накрученную на барабан цепь, протянул её поперёк улицы и соединил висячими замками концы с крюками, вделанными в стены домов. Спрятав ключи в карман блузы, он возвратился в свою лавку. По последнему указу, улицы на ночь положено было загораживать цепями. Пьер Жиль был спокойный, толковый и предприимчивый человек, верный соратник Этьена Марселя, разумный в совете и решительный в бою.

Три ночных сторожа зажгли три огня, горевшие в Париже всю ночь: на Нельской башне, у Пти-Шатле и на кладбище «Невинных младенцев».

В тот же час во дворце на правом берегу Сены двоюродный брат французского короля, Карл Наваррский, беседовал с Годфруа д’Аркуром, рыцарем, состоявшим на службе у короля английского.

Карл любовался своим кубком богемского хрусталя, сверкавшим при свете свечей. Его задумчивый взгляд на мгновение приковало янтарное вино, искрившееся в гранях кубка.

— В этом вине, мессир[28]Месси́р — в те времена форма обращения к почтенному лицу. Годфруа, я вижу образ страны, где созревали виноградные гроздья, — сказал он. — Оно как раз в меру: не слишком терпкое и не слишком сладкое — хмельное орлеанское вино с необозримых виноградников Франции. Ах, чего бы я только не дал, чтобы сесть на французский трон! Я не пожалел бы Испании, Англии и обеих Фландрий.

— Я согласен с вами, монсеньёр, французская нация подобна зрелому плоду, который осталось только сорвать.

— До меня дошло, мессир Годфруа, что вы сказали то же самое и английскому королю.

Годфруа д’Аркур пожал плечами.

— Вы принадлежите к королевскому роду, монсеньёр. Вы приходитесь внуком Людовику Десятому[29]Людовик Десятый — см. предисловие. и отстранены от трона несправедливым законом. Прав у вас не меньше, чем у дофина. Кроме того, у вас хватает ума и хитрости. Париж у ваших ног. Вспомните толпы народа у заставы во время вашего вступления в город и восторженные возгласы, которыми были встречены ваши слова, произнесённые перед старшинами города, торговцами и ремесленниками у стен аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Народ всему готов радоваться, как ребёнок.

— Вы ошибаетесь, сударь, — сказал Карл. — Я знаю народ гораздо лучше, чем любой дворянин нашего королевства. У народа крепкие плечи, и, когда он их расправит, никакая сила его уже не удержит.

Годфруа не стал скрывать своё изумление.

— Вы продолжаете нас удивлять, ваша светлость, и я хочу сказать вам откровенно: мне не уследить за всеми извилинами вашей мысли.

На тонких губах принца промелькнула улыбка, и в его слегка хмельном взгляде зажёгся мрачный огонёк. Всё было угловатым в его лице: и нос с горбинкой, и жестокий подбородок, и торчащие скулы. В наваррских разбойничьих бандах, которые он содержал, его прозвали «волком», а в устах этих непокорных горцев-грабителей, смотревших на любую войну, во имя чего она ни велась, как на повод к безудержным грабежам, это прозвище выражало неизменную преданность и уважение. Умный, не знающий укоров совести, искушённый во всевозможных интригах, он мало чем отличался от своих воинов. Он готов был разорвать Францию на куски с такой же холодной жадностью, с какой его банда грабила монастырь или какой-нибудь городок, но, будучи тонким политиком, он терпеливо дожидался своего часа. Если кусок мог достаться ему целиком, незачем было пускать в ход зубы и когти.

С треском разломилась головня и рассыпалась роем красных искр на каменном основании очага.

Карл встал и рассеянным движением размешал жар.

Годфруа с тайной завистью любовался той грацией, с какой Карл выполнил это обыденное дело. Обаяние Карла Наваррского быстро оказывало действие на всех, с кем он общался. Его изящная, но скромная одежда резко выделялась на фоне тяжеловесной роскоши других принцев и знатных особ его окружения.

— Послушайте, Годфруа, — сказал он, — мне не раз приходилось встречаться с торговцами, ремесленниками и крестьянами за кружкой вина в захудалых харчевнях, и там я узнавал больше, чем на собраниях вырождающейся высшей знати. Народ не лукавит. Люди многого ждут от Этьена Марселя, но он пока ещё не может обеспечить им безопасность, работу и дешёвую жизнь.

— В этом городе, ваша светлость, народ очень буйный, его нужно держать в узде. Но я вижу, что вы не торопитесь взять в руки бразды правления.

— Я могу и подождать, — сухо заметил Карл, протягивая к огню тонкие руки, — и надеюсь обойтись без чьей-либо поддержки. Мои дела идут не так уж плохо.

Годфруа поклонился.

— Уже поздно, монсеньёр, я пойду к себе.

В душе он надеялся, что принц пригласит его на ужин. И, словно прочитав его мысли, Карл подошёл к двери, украшенной королевскими лилиями.

— Спокойной ночи, мессир! — сказал он. — Сегодня я жду на ужин Этьена Марселя и некоторых его товарищей. Они обиделись бы, если бы я уделил им не всё своё внимание. Может быть, они намерены сообщить мне какие-нибудь тайны, предназначенные только для верных ушей.

Годфруа был оскорблён, но и глазом не моргнул. Не в первый раз ему приходилось сносить подобные унижения.

— Доброй ночи, монсеньёр! — сказал он.

Оставшись один, Карл опустился в высокое кресло перед камином и загляделся на языки огня, лизавшие дубовые поленья.

Странные фигуры возникали в недрах пламени. То казалось, что бушуют пожары, то появлялось расшитое золотом пурпурное королевское одеяние. Карл прищурил глаза, словно желая увидеть в этой игре света и тени знамение судьбы. Пламя вытянулось и, извиваясь как змея, заволокло королевскую мантию. Карл вздрогнул. Быть может, пред ним прошли причудливые извивы его судьбы?

— Вздор! — сказал он. — Мне страшен только один человек, дофин Карл, и я должен убрать его с пути, как зловонную жабу.

Он вдруг заметил, что говорит вслух. Встав, он прошёлся по комнате и прильнул горячим лбом к оконному стеклу. Счастливый час уже недалёк. Рано или поздно Марсель предложит ему власть.

Карл позвонил в серебряный колокольчик, украшенный его гербом.

В дверях показался домоправитель мессир Эрбо, моргая, как сокол, с которого сняли колпачок. Он происходил из захудалого дворянского рода и долго состоял конюшим[30]Коню́ший — должность при дворе; обычно — дворянин, сопровождавший знатных лиц во время верховой езды. у матери Карла, Жанны Французской. Дослужившись до седин, он приобрёл спесь, свойственную людям из свиты высокопоставленных лиц, и на всё смотрел глазами своего господина.

— Монсеньёр…

— Проверил ли ты, Эрбо, как обстоят дела с ужином?

— Монсеньёр в этом убедится.

— Надеюсь, дичь и рыба будут самого лучшего качества?

— В этом монсеньёр может не сомневаться. Дичь и паштеты готовит сам Робер Будриссан, а ведь это лучший повар во всём королевстве. Но теперь не те времена. Теперь в Париже даже при королевском дворе не такой стол, какой был круглый год у вашего отца, монсеньёра д’Эвре, в его герцогстве Нормандском.

«Вот чёртов болтун! — подумал Карл. — Мелет, а у самого слюнки текут!»

В нетерпении он щёлкнул пальцами.

— А как насчёт вин, Эрбо?

— Приготовлены самые лучшие, монсеньёр: анжуйские и бургундские.

— Пусть шестеро слуг с факелами в руках освещают вход, а стража, в парадной форме, выстроится от входа до большого зала, где будет накрыт стол. Прикажите разостлать самые пышные сирийские ковры и поставить самую дорогую серебряную посуду с выгравированным гербом, которую мне завещал покойный Филипп д’Эвре.

— Но ведь подобный приём оказывают только королям и принцам крови, монсеньёр!

— Чёрт возьми, Эрбо, перестаньте мне противоречить! Поймите, что Марсель и горожане стоят теперь большего, чем король и принцы. Это они распоряжаются короной.

* * *

Зажжённые факелы в руках у слуг бросали на окна пляшущие полосы света, но весь огромный Нельский дворец был погружён во тьму и всей своей массой давил на пустынный квартал. У этих мест была дурная слава. И половины столетия не прошло с тех пор, как здесь, в грузной башне, также называвшейся Нельской и образовывавшей угол крепостной стены, разыгрались кровавые события, которые взволновали и двор и весь город.

С восточной стороны дворец доходил до улицы Невер, а на западе примыкал к крепостным стенам, тянувшимся вдоль реки, взбухшей от недавних дождей. Воды текли почти вровень с набережной, построенной ещё Филиппом Красивыми[31]Филипп Четвёртый, прозванный Красивым (1285–1314), — французский король., и несли нечистоты, отравлявшие воздух.

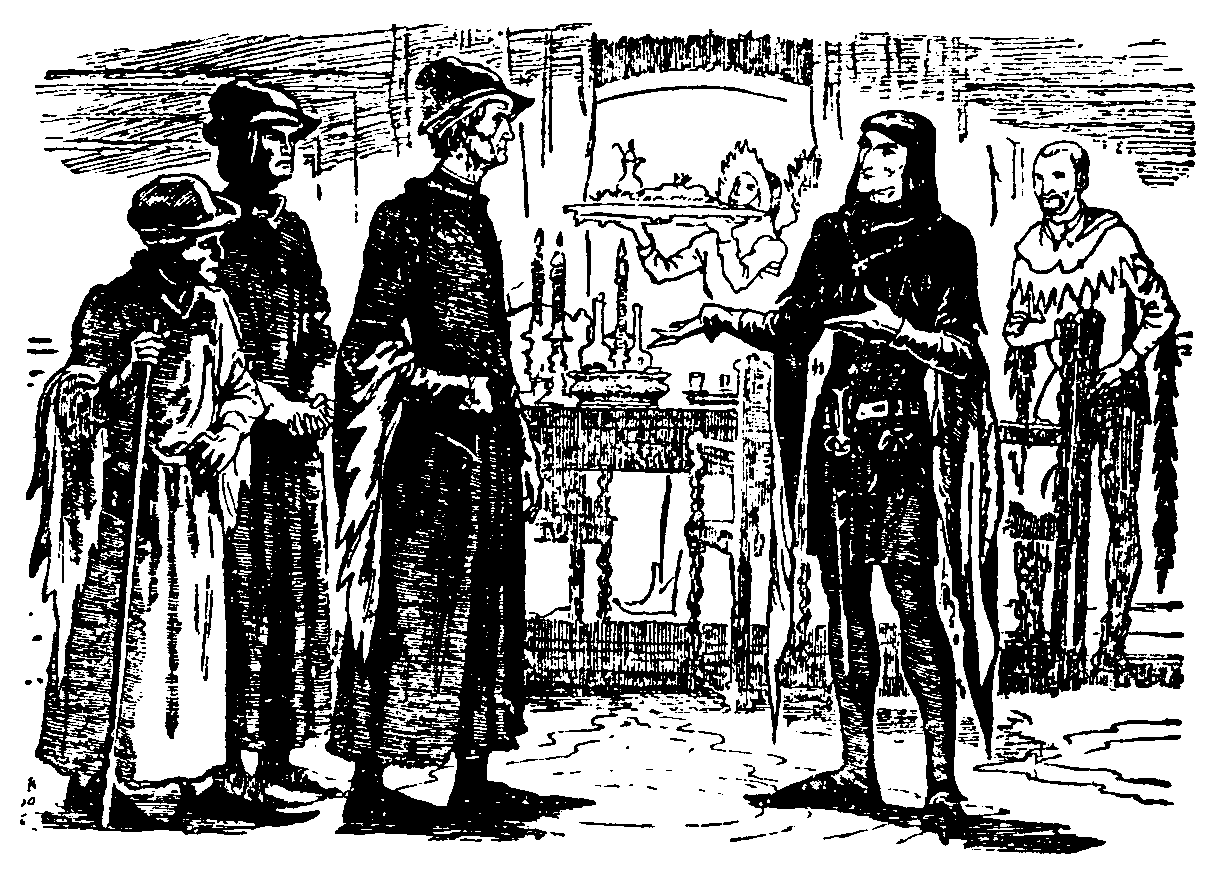

Этьен Марсель и его свита, предшествуемые двумя жезлоносцами и вооружённой охраной, быстро вошли под своды дворца. В вестибюле, украшенном охотничьими трофеями, они разделились. Эскорт выстроился у подножия монументальной каменной лестницы, а прево в сопровождении двух приверженцев последовал за домоправителем Эрбо. Когда они достигли площадки второго этажа, из галереи, которая вела во внутренние апартаменты, вышел Карл.

— Сегодня здесь очень плохое освещение, мессир прево, — сказал он. — Говорят, свечи в Париже стали редкостью. Придётся нам с вами ближе подойти друг к другу!

Смысл этих слов противоречил тому беззаботному тону, которым они были произнесены. Этьен Марсель облегчённо вздохнул. Его миссия начиналась в счастливый час.

— Монсеньёр, — начал Этьен, — три дня назад вас с большим воодушевлением встретили у городской заставы цехи и народ. От их имени мы благодарим вас за то, что вы согласились принять нас в качестве послов. Знатные горожане поручили старшине города, Роберу де Корби, мессиру Пьеру Жилю и мне сообщить вам о положении дел в Париже и королевстве.

Робер де Корби и Пьер Жиль поклонились. Энергичное лицо Пьера Жиля составляло разительный контраст с тщедушной внешностью де Корби.

— Пойдёмте, пойдёмте! — приветливо сказал Карл. — Входите в большой зал. Мастера, строившие этот дворец, предусмотрели всё, кроме защиты от ледяного ветра, который дует с Сены. — И весело добавил, как гостеприимный горожанин, встречающий своих друзей: — Я умираю от голода, а сегодня мне предстоит двойное удовольствие: хорошо поужинать и посидеть за столом в приятном и умном обществе.

Переступив порог, друзья Этьена Марселя были потрясены роскошью, ожидавшей их в большом зале. Деревянная обшивка стен от пола до потолка была покрыта искусной резьбой лучших мастеров. Золотые сетчатые узоры шли вдоль массивных балок потолка и заканчивались уздечками в пастях львов, головы которых подпирали по концам эти балки. На стенах висели пурпурные ткани, украшенные золотыми шнурами.

Над очагом, по приказанию Карла, был высечен его герб.

Редкие меха белого и серого цветов, удивительно мягкие восточные ковры, кресла чёрного дуба с витыми подлокотниками, усеянные звёздами из эмали, — всё это приятно переливалось при свете очага.

Этьен Марсель большими шагами прошёл по залу и зябко протянул руки к огню. Длинное платье ещё больше подчёркивало его худобу, но в этом человеке чувствовалась такая выносливость, такая выдержка, такой скрытый пыл, что невольно забывалась его неуклюжая, как у цапли, походка, и вы видели только его лицо, лицо сурового и просветлённого пророка. Глубокие, чуть раскосые глаза были обведены синими кругами. Крупный и толстый нос выступал, как нос корабля. Из-под красно-синей шапки выбивались пряди седеющих волос. Этьену было немногим больше сорока лет. Его лицо, которое скульптор мог бы без большого труда вылепить из глины, требовало повиновения и внушало беспокойство.

«Марсель олицетворяет и славу, и гибель Парижа, — подумал Карл. — Он несёт в себе и пламя, и пепел. В нём уживаются и жёрнов, и зерно. Куда он может завести Париж?»

Немногим более двух месяцев назад, 22 февраля, в день Святого Элуа, купеческий старшина вооружил все цехи ремесленников и повёл их за собой, чтобы заставить дофина прислушаться к требованиям народа. Его призыв был с восторгом встречен пятитысячной толпой. Марсель направился во дворец и поднялся в покои дофина, который видел из окна приближавшиеся толпы людей. Прево потребовал у дофина, чтобы тот защитил Париж, стонущий от разбоя военных наёмников разных национальностей и от вымогательств советников принца. При этом он многозначительно посмотрел на стоявших тут же маршалов Шампани и Нормандии[32]Маршалы Шампанский и Нормандский — см. предисловие..

Карл, ещё более бледный, чем обычно, резко ответил на справедливые увещания прево.

— Раз так, сир, — сказал Этьен, — не удивляйтесь тому, что вы сейчас увидите. — И, повернувшись к своим спутникам, он воскликнул: — Итак, быстро свершите то, для чего вы сюда пришли!

Против советников дофина издавна накопилась жгучая ненависть, и не успел Марсель отдать этот приказ, как оба маршала пали под ударами десятка клинков мстителей. Это произошло в такой непосредственной близости от дофина, что его одежда была забрызгана кровью. Охваченный ужасом, тот, кто впоследствии вошёл в историю под именем Карла Пятого Мудрого и был признан образцом всех добродетелей, стал плакать и умолять о пощаде.

Не сказав ни слова, Этьен Марсель нахлобучил ему на голову свою красно-синюю шапку и отправился на Гревскую площадь, где собрался народ. Марсель поднялся в ратушу и оттуда держал речь, просто и ясно поведав о случившемся:

— Двое главных предателей, маршалы Шампанский и Нормандский, умерщвлены. Да смилуется над ними господь и примет к себе их души!

Громкие крики поднялись до остроконечных крыш и потонули в небе.

— Вы сделали то, что надо. Мы пойдём за вами!

Одни размахивали зелёными ветками, как в вербную неделю, другие радостно кричали: «Ноэль! Ноэль!»[33]Ноэ́ль — радостный возглас.

Черпая уверенность в поддержке богатых горожан и простого люда, Этьен Марсель возвратился во дворец.

Потрясённого неожиданностью и горем дофина окружали его ближайшие приверженцы. Тела обоих маршалов уже были вынесены в соседний зал.

— Не печальтесь, монсеньёр, — сказал дофину купеческий старшина.

Бледное лицо Карла немного оживилось. Казалось, он хочет гневно ответить, но Марсель не дал ему времени.

Глаза прево сверкнули, и приближённые дофина, терзаемые злобой, согнулись, как деревья в бурю. Голос Марселя зазвучал необычно страстно.

— Не печальтесь! — сказал он. — То, что произошло, произошло по воле народа.

Страшные слова грозной силы, сказанные впервые. Этим словам суждено было греметь на протяжении веков как предвозвестию новых времён. Они гулко отдались под сводами и, после того как суровый прево замолчал, ещё долго звучали в ушах и стучали в висках дофина.

* * *

Домоправитель Эрбо объявил, что стол накрыт. Его воспалённые глаза моргали чаще обычного.

— Прошу к столу! — пригласил Карл Наваррский.

Он усадил Этьена Марселя по правую руку от себя, а Пьера Жиля и Робера де Корби — одного напротив другого. Стол был освещён двенадцатью высокими свечами.

Четверо слуг в ливреях наваррского двора и в туфлях на войлочной подошве, неслышно ступая, вошли в комнату. Каждый из них нёс по серебряному блюду.

Карл украдкой наблюдал за выражением лиц гостей. На Робера де Корби и Пьера Жиля приём, по-видимому, произвёл благоприятное впечатление, но Марсель оставался озабоченным. Он едва взглянул на чередовавшиеся кушанья — паштет из зайца, маринованного гуся и жареных фазанов, — которые слуги подавали со столика, стоявшего между большим столом и очагом.

— Мессир Эрбо будет прислуживать сам, — сказал принц, жестом отстраняя людей в ливрее.

Старый домоправитель вздрогнул.

— Не огорчайтесь, мой добрый Эрбо, — добавил Карл, когда слуги вышли. — Сегодня здесь, вероятно, пропоют такие песни, которые не для посторонних ушей.

Это было сказано шутливым тоном, обычным у Карла, когда он приступал к решению серьёзных вопросов.

Этьен Марсель задумчиво поглядел на него. Поймёт ли этот комедиант роль, которую ему сейчас предложат сыграть? Правильно ли поступало купечество Парижа, решив использовать Карла Наваррского в борьбе против дофина, который сидел в Компьене, но собирался идти на Париж? А может быть, Карл Наваррский не так прост, как кажется, и столкуется с чужеземным королём, когда почувствует, что этого созрело время?

На этот вопрос прево не мог бы ответить, но при нынешнем положении дел в королевстве только наваррское оружие могло взять под защиту Париж.

И, словно разгадав ход мыслей гостя, проницательный Карл кончиками пальцев дотронулся до его руки:

— Веселей, мессир, небо над нашим прекрасным городом скоро прояснится! Сперва хорошенько подкрепимся, а тогда и дела легче будет обсуждать.

Взяв с серебряного блюда кусок нежного фазана с хрустящей корочкой, он положил его на тарелку гостю.

— Вот кушанье, которое вам доставит удовольствие, мессир. А ну, Эрбо, налей-ка нам ионского вина, и поднимем кубки во славу свободного города Парижа!

Ловкий Карл хорошо провёл свою роль. Он увидел, как заиграла улыбка на тонких губах Робера де Корби и как оживился даже сам Этьен Марсель.

Теперь он уже знал, зачем гости пожаловали к нему.

Глава пятая

Ламбер лежал в каморке, которую занимал в мансарде дома Лантье, и никак не мог уснуть. Он без конца ворочался на тюфяке, набитом соломой и стручками гороха. Через слуховое оконце проникал луч луны, и в каморке было светло, как днём.

«Не весна ли так действует на меня? — подумал подмастерье. — И чего это я такой неспокойный?»

По улице Святого Якова, громко разговаривая, прошли лучники из тюрьмы Шатле. Где-то у ограды церкви Святого Северина лаяли и грызлись бездомные псы.

«Скоро рассветёт, пора за работу, а я буду носом клевать. Хватит тебе, Ламбер, успокойся!» Но эти благие рассуждения были напрасны. Мысли снова и снова переносили его в харчевню «Золотого ларца», и из головы не выходило происшествие, свидетелем которого он стал накануне.

«Где же я мог видеть этого рыжего? — спрашивал он себя в десятый раз. — Где же это? И как он тогда был одет?»

Он имел в виду стражника, которого так ловко отдубасил компьенец. Поистине, странные дела творились в королевстве.

* * *

А в это время Перрену Рыжему досталась от Готье Маллере, капитана стрелков, такая головомойка, какой он не помнил за всю свою службу.

— Проклятый висельник! — орал капитан. — Пусть задавит тебя петля! Когда дофин вернётся в свой добрый город и палач начнёт потрошить и колесовать Этьена Марселя с его свитой фигляров и рубить им головы, я не забуду рассказать, как лучник Перрен Рыжий дал потрепать себя мужлану, вооружённому какой-то дрянной палкой, и как пустились наутёк те храбрецы, что были с ним. Красиво, нечего сказать! Лучше отправляйся в Сите торговать лекарственными травами или расхваливать вино какого-нибудь кабатчика, но только, чёрт побери, сдай свой шлем и лук. Иди в писаря, монахи или аббаты, но убирайся с глаз моих!

Перрен Рыжий упал на колени и сложил руки, как на молитве.

— Пощадите, мессир Готье, я исправлю дело, пощадите! Я доставлю вам этого проходимца, связанного по рукам и ногам.

Эта сцена, освещённая тусклым пламенем масляной плошки, прикреплённой к стене тюрьмы Шатле, не лишена была живописности. Мессир Готье, в парадной форме капитана походивший на воинствующего святого Михаила, метал громы на Перрена Рыжего, который так оплошал. Но задор капитана был только показным. Как скажет он мессиру Жаку де Пиккуаньи о провале его поручения?

Жак де Пиккуаньи, бывший оруженосец дофина, жил на улице Шаронери, в старом особняке, куда сходились все нити заговора, затеянного двором в Компьене против Этьена и горожан. Не угодить Пиккуаньи — значило не угодить дофину.

Готье Маллере что-то обдумывал.

— Послушай, Рыжий, — сказал он, — на этот раз я тебя прощу.

— Большое спасибо, мессир, я всегда буду вашим покорным слугой.

— Помолчи! Ты будешь моим подручным. Я знаю о тебе достаточно, чтобы ты держал язык за зубами. На Монфоконской виселице[34]Монфоко́нская виселица — виселица, воздвигнутая в XIII веке в Монфоконе, предместье Парижа. хватит свободных мест.

Перрен Рыжий заскулил, как охотничий пёс, на которого грозят надеть намордник.

— А теперь слушай! Пусть все думают, что наш мужлан мёртв. Ты заколол его кинжалом и бросил в Сену.

— Понимаю, мессир, понимаю!

И он повернул к капитану мокрое от слёз лицо.

— А пока что займись поисками. Ты должен хоть за уши притащить ко мне этого бродягу. И выполняй неукоснительно мои указания.

Гремя доспехами, капитан ушёл назад, в тюрьму Шатле. Дождавшись, пока под сводами не стих шум шагов капитана, Перрен Рыжий умчался со всех ног. Через переулок Святого Юлиана Нищего он добрался до улицы Святого Якова, боясь, как бы его не заметили так поздно после сигнала к тушению огней. Лучник жил с женой за углом, в переулке Головорезов, в низеньком доме позади Сорбоннского коллежа[35]Сорбоннский коллеж основан в 1253 году Робером Сорбоном, духовником французского короля Людовика Девятого.. На своём пути он миновал также улицу Писцов и прошёл мимо дома Лантье, где в это самое время Ламбер ломал себе голову над тем, где он видел этого рыжего.

* * *

Колен медленно приоткрыл дверь конурки, в которой жил подмастерье. Но хотя мальчик проделал это почти бесшумно, Ламбер сразу же вскочил — он знал осторожность своего крестника. Время от времени мальчик поднимался в мансарду и поверял ему свои радости и горести.

— Ты не спал, Ламбер?

— Да вот, не спится. Но не скрипи половицей. Если отец услышит, тебе как следует попадёт.

— Я пришёл по важному делу, Ламбер, и могу посоветоваться только с тобой.

В немногих словах он рассказал о своей встрече с Одри, вольным жителем лесов.

— Я обещал помочь ему, но без тебя, Ламбер, ничего не могу сделать. Ты непременно должен поговорить с Одри. Это необыкновенный человек. А я знаю, что у тебя много друзей среди людей, близких к Этьену Марселю.

— Кто тебе сказал, Колен? Можно подумать, что стены этого дома состоят не из камней, а из глаз.

— У меня у самого зоркие глаза. И уши мои неплохо слышат, — сказал Колен. — В городе даже поговаривают, будто ты один из тайных советников прево.

— Всё это сказки кумушек и пустая болтовня. Послушай, Колен! Завтра я буду рядом с церковью Святого Северина. Нужно отнести вывеску Тьебо Гизару. Ты пойдёшь со мной, и мы всё решим на месте. А теперь — марш в постель! Уже поздно, а твой отец встаёт вместе с солнцем.

* * *

Окна в Нельском дворце погасли одно за другим, как задутые свечи. Только в крыле, ближайшем к крепостной стене, всё ещё светилось одно окно. Карл Наваррский бодрствовал. Гости ушли поздно. Этьен Марсель, Робер де Корби и Пьер Жиль рассказывали о трудностях, обрушившихся на Париж. Муки не достать, хлеба не хватает. Кошки и те почти исчезли. Ежедневно к городским воротам сотнями стекается бедный люд, согнанный с насиженных мест бесчинствами английских банд. Швейцарские и немецкие наёмники бросили службу у дофина и предают деревни огню и мечу. Говорят, будто вчера какая-то шайка разграбила Нейи на Сене, в одном лье от крепостной стены, и совершила бесчисленные злодейства, жертвами которых стали не только мужчины, но даже женщины и дети.

— Наверное, монсеньёр слышал о главаре этих разбойников, английском капитане, по имени Роберт Серкот, — добавил Пьер Жиль. — Он не верит ни в бога, ни в чёрта, по четыре дня проводит в седле без сна и не расстаётся со своей кольчугой, которая оберегает его от самых опасных клинков. Правда ли это, монсеньёр?

— Клянусь святым Михаилом, мессир, — воскликнул Карл, — если он существует, я был бы рад видеть его на кончике моего копья!

В действительности же Карл Наваррский и Серкот были связаны узами тесной дружбы. Они вместе воевали в Нормандии, разграбили не один город, облагали данью целые округа, а потом, как бывалые рубаки, вместе пировали в замке д’Эвре. Пьеру Жилю всё это было известно. Поэтому он враждебно относился к Карлу Наваррскому и не раз говорил на собраниях Генеральных штатов, что от такого двуличного человека нельзя ожидать ничего хорошего. «Это всё равно, что вручить ключи от Парижа английскому королю!» — не раз восклицал он, но никто не внимал его предупреждениям.

Этьен Марсель наклонился к Карлу и произнёс роковые слова:

— Монсеньёр, парижские цехи поручили мне просить вас взять Париж под своё покровительство.

Карл не мог сдержать радостного трепета: парижские горожане вручали ему французскую корону.

Итак, годы интриг, притворства и лживых посулов не пропали даром. И претендент на корону чуть было не сказал: «Я согласен».

Трое горожан ждали. В ту минуту, когда они собрались передать Карлу часть своей власти, им ещё яснее представились те великие изменения, которые произошли при их участии. Ведь они прогнали дофина, сына короля и законного наследника престола. Пьер Жиль наблюдал за лицом Карла. Оно вновь обрело свою непроницаемость.

— Мне очень лестно ваше доверие, — сказал Карл, — но я не могу согласиться. Конечно, я буду поддерживать все ваши начинания, которые пойдут на благо нашего города. В такую минуту я не могу думать о моей распре с кузеном Карлом или о моих законных правах на французскую корону. Я не хочу использовать созданное вами положение в своих интересах. Это было бы бесчестно по отношению к королевству. Но, клянусь святым крестом, прево, я буду поддерживать все ваши действия.

Бледные щёки Марселя залились краской. Он был достаточно тонким политиком, чтобы понять, что Карл Наваррский соблюдал осторожность. Несмотря на свои разногласия с дофином, принц оставался верен людям своей крови.

Итак, всё было сказано. Этьен Марсель поднялся. Его примеру последовали Робер де Корби и Пьер Жиль.

— Мы благодарим вас за добрые слова, монсеньёр!

Когда посетители ушли, Карл Наваррский ещё долго сидел у очага, глядя, как рассыпаются горящие угли.

Затем он встал, подошёл к прислонённому к стене пюпитру, достал из ящика небольшой свиток тонкого пергамента и уверенным движением обмакнул гусиное перо в бронзовую чернильницу. Его почерк с резкими нажимами выдавал взволнованность — следствие крайнего напряжения, в котором он находился весь вечер.

Кончив, он подписался: «Карл, милостью божьей король наваррский», — а затем вполголоса перечитал письмо, чтобы ещё раз взвесить всё изложенное.

«Любезный друг. Держите ваших лучников наготове. У меня есть все основания полагать, что ещё до Иванова дня англичане и наваррцы будут сражаться с войсками дофина. В этом случае мы по праву сможем объединить наши усилия. В октябре Париж падёт, как плод айвы, и нам не придётся пробивать его стены.

Народ не может помешать росту цен на соль и на муку, и растущее недовольство скоро вырастет в бурю».

Наваррский волк ловко вёл свою игру. Ни один из баронов не мог бы его потом упрекнуть за то, что он вступил в сделку с парижскими бунтарями, а доверие Марселя развязывало ему руки в столице, покинутой дворянами.

Ему остаётся разгромить дофина и… заточить в какой-нибудь отдалённый монастырь.

— Эрбо! — позвал он.

Появился разбуженный домоправитель. Он путался в длинной ночной рубахе, и его тень на стене напоминала вспугнутую сову.

— Что угодно монсеньёру?

— Велите оседлать лучшего коня, и пусть гонец немедленно доставит это письмо в Понтуазу, мессиру Серкоту. Снабдите гонца пропуском, подписанным прево. Это поможет ему проехать через заставу Сен-Дени.

Эрбо босиком кинулся в коридор выполнять приказание, а Карл Наваррский ушёл в свою спальню.

По сути дела, ещё ничего не началось, но его мечты уже облекались в отчётливую форму.

Глава шестая

Церковный сторож Жоно удивительно ловко пробирался в темноте. Ночью он видел так же хорошо, как и средь бела дня. Его глаза привыкли к полумраку, всегда царившему под высокими сводами храма. Бесшумно и быстро, как кошка, скользил он в этой черноте, словно источаемой камнем плит. Церковь Святого Северина была его владением. Жоно знал в ней все переходы. Ежедневно он всё тщательно осматривал и к каждому камню испытывал глубокую привязанность собственника, что побуждало его безжалостно гнать с паперти нищих и бродяг.

Жоно питался жалкими подачками кюре и монахов церкви Святого Северина и ютился в убогой лачуге, которая, казалось, вот-вот будет погребена под обломками ветхой кладбищенской стены, с западной стороны церкви. Но он не роптал на это жалкое существование. Оно его не тяготило. Он первым в округе узнавал обо всех интригах и умел извлечь пользу из сплетен, тайных признаний и злобных пересудов.

Жоно сильно хромал. Горечь и злоба калеки вылились в такой религиозный фанатизм, которого хватило бы даже палачу инквизиции. А сколько бедных людей испытало на себе гнев церковного правосудия только из-за того, что они говорили слишком громко, когда поблизости проходил, волоча ногу, сторож Жоно!

Жоно брёл по храму, и вдруг сердце старика сильно забилось. Он мог поклясться, что в башне кто-то разговаривал.

Жоно прильнул к колонне. Его ухо, чуткое к привычным шорохам, насторожилось в тишине безмолвных галерей. Теперь он был уверен, что не ошибся: кто-то разговаривал у подножия витой лестницы. Но как это могло случиться в столь ранний час, когда все двери заперты? Эта загадка заставила его вздрогнуть. Кровь ударила в голову. Мысль, что кто-то мог его одурачить, возмущала Жоно.

Крадучись, достиг он колодца с целебной водой, расположенного против лестницы, что вела на колокольню. На последней ступеньке сидели Колен Лантье, Ламбер и Одри. Они вполголоса о чём-то беседовали.

Ранним утром мальчик и подмастерье доставили вывеску Тьебо Гизару, хозяину «Золотого ларца». Колен нёс в холщовом мешке краюху хлеба, несколько яблок и кусок сала для бунтаря. Теперь, не переставая жевать, Одри рассказывал Ламберу о своих приключениях:

— Я всего лишь бедный крестьянин, и Париж пугает меня. Мне и в голову не приходило, что попасть к Этьену Марселю будет так трудно. Жители деревень с берегов Уазы просили меня: «Одри, поговори от нашего имени с Этьеном Марселем. Только он один может нас понять». Я выполню их просьбу, хотя бы это мне стоило ещё пятнадцати ударов кинжалом.

— Значит, ты ранен? — с тревогой в голосе спросил Колен.

— Пустяки, клинок только проколол кожу плеча.

Колен не успокоился до тех пор, пока смельчак не показал свою рану.

— К вечеру я принесу тебе мазь, — сказал мальчик. — Рана по краям ещё не зарубцевалась.

Одри весело ухмыльнулся.

— Эти парижские вояки — жалкие людишки. Не приведи бог им встретиться с Долговязым. Его топор никого не помилует, англичане уже испытали это на своей шкуре.

— А кто этот Долговязый?

В глазах Одри зажёгся гордый огонёк.

— Долговязого знают все на берегах Уазы, от Клермона до Компьена. Это дровосек из Рибекурских лесов. Ни одно дерево не устоит под его топором. Он на голову выше самых рослых и руками разгибает новую подкову. Когда банды годонов поднялись вверх по Уазе, перепуганные сеньоры отдали им на разграбление деревни. Англичане опустошили всё вокруг страшнее саранчи и оставили после себя лишь пустые стойла и горящие хижины. Какое было несчастье для бедного люда! И вот, с наступлением зимы, Гийом Лалуэтт из деревни Лонгей отправился в лес за Долговязым. Они сговорились между собой и подняли всех крестьян, чтобы прогнать врага с берегов Уазы.

Англичане осадили Лонгейский замок, но их атаковали Лалуэтт и Долговязый со своими людьми, а я подоспел из лесу с моими лучниками. Долговязый творил топором такие чудеса, каких я в жизни не видывал. Англичане, хвастуны и нахалы, пали пред ним на колени и молили о пощаде. Но он не знал жалости к ним.

Врагам пришлось убраться за Уазу. С тех пор крестьяне ведут с ними успешную борьбу, а Долговязый для англичан страшнее самого Михаила Архангела. Гийом Лалуэтт, который и раньше бывал на войне, укрепил стены Лонгейского замка, и радостно было, что народ отстоял крепостные стены, с которых бежали трусливые сеньоры.

Рассказ об этих великих событиях наполнил волнением и восторгом сердце Колена. Каждое слово запечатлевалось в его мозгу.

— А Долговязый стал теперь капитаном? — спросил он.

Одри покачал рыжей головой.

— Ничего подобного. Он по-прежнему рубит дрова и пашет землю. Но, когда вдали показываются английские банды, рог оповещает одно селение за другим. Крестьяне бросают мотыгу, чтобы взять в руки лук или вилы, Долговязый кладёт на плечи топор, и все выходят вместе гнать англичан.

— А сеньоры?

— Сеньоры танцуют при дворе короля в Компьене. Но они нам совсем не нужны. Жак Простак[36]Жак Простак — см. предисловие. сам хочет быть себе хозяином.

Одри заговорил громче, и его слова рождали странные отголоски под церковными сводами.

Жоно вздрогнул, словно дотронулся до змеи, и перекрестился. От этих нечестивых слов сейчас разверзнется небо и сотрёт в порошок еретиков, которые смеют их произносить. И он втянул голову в плечи, словно ожидая удара молнии.

А Колен Лантье призадумался. Он был до глубины души взволнован рассказом Одри и вдруг ясно представил себе драму крестьян, прикованных к земле. Всё это было для него ещё смутным, далёким, но дела Одри, Гийома Лалуэтта и Долговязого пробудили в его мозгу отголоски ранее слышанного. Разве не рассказывали, что сеньор имеет право распродать детей своего крепостного в разные руки и раскидать семью по всем четырём концам графства? Разве не говорили, что карп, пойманный в пруду сеньора, стоил крестьянину если не жизни, то ужасных увечий? Разве не было известно, что крепостные, мужчины и женщины, должны были в мае ночи напролёт бить в замковых рвах лягушек, чтобы их кваканье не нарушало покоя сеньоров? И чего только не рассказывали!.. Деревенская жизнь была парижанам чужда, и представление о ней ограничивалось тем, что крестьяне работают на владельцев замков: сеют рожь и ячмень, рубят лес, поддерживают в исправности дороги, а сами живут в прокопчённых лачугах, где дети растут, как скотина.

Приход Одри посеял в душе Колена зерно надежды. Значит, Жак Простак хочет стать сам себе хозяином. Жак Простак снял с гвоздя свой лук и наточил вилы.

— Я постараюсь днём встретиться с Пьером Жилем, и он отведёт тебя к Этьену Марселю, — сказал Ламбер. — А пока церковь Святого Северина будет для тебя лучшим убежищем. Враги не догадаются, что ты здесь.

По телу Жоно пробежала радостная дрожь. Итак, у него хватит времени. С тысячью предосторожностей он вернулся в церковь. Нескольких минут было достаточно, чтобы отдышаться, затем он закрыл за собой дверь ризницы.

«Так-то, голубчики! Вы затеваете заговор против короля и церкви! Готье Маллере сумеет подрезать вам крылья, а кое-что перепадёт на этом деле и мне».

Парижское восстание, которое привело к власти Этьена Марселя, казалось Жоно событием временного значения. Скоро вернётся дофин со своим войском, и все эти горожане будут болтаться на Гревской площади в пеньковых воротниках. А пока Готье Маллере олицетворял для него власть короля.

Несмотря на ранний час, сторож решил немедленно отправиться в Пти-Шатле. В виноградниках у церкви громко свистели дрозды. «В гнёздах скоро вылупятся птенцы, — подумал Жоно. — Когда стемнеет, нужно будет пойти и поглядеть». Проходя по улице Писцов, он с усмешкой посмотрел на дом Франсуа Лантье.

«Старый пачкун, твой нечестивый сынок заставит тебя поплакать кровавыми слезами!»

На улице Святого Якова какой-то всадник забрызгал Жоно грязью. Сторож погрозил ему вслед кулаком. Сегодня он не пробирался вдоль стен, как обычно, а гордо шагал посреди мостовой.

Готье Маллере обливался холодной водой, когда слуга доложил, что пришёл церковный сторож Жоно и хочет сообщить ему что-то важное.

— Пусть этот хромоногий катится ко всем чертям! Вечно он мелет всякий вздор, как старая сплетница.

Слуга исчез, а капитан, облегчив душу ругательствами, снова обдал лицо и грудь холодной водой. Дверь опять тихо отворилась.

— Мессир, — сказал слуга, — сторож настаивает, чтобы вы его приняли. Он говорит, будто в башне прячется какой-то беглый преступник и произносит кощунственные речи.