Онлайн чтение книги

Кроха

Little

Глава третья

в которой мы с маменькой знакомимся со множеством диковинных вещей, кои отчасти содержатся в ящиках розового дерева, и мне приходится лицезреть вторую в жизни смерть

Бернская ночь – это шеренги сумрачных высоких зданий по обеим сторонам узких неосвещенных улиц, и людские силуэты, которые тенями двигаются по ним. Бернская больница, по счастью, выросла из тьмы, возвышаясь громадой над соседними улицами. Нас высадили прямо перед зданием больницы и поставили на мостовую наш скромный багаж – рундук, некогда принадлежавший моему деду-священнику. Повозка с грохотом укатила, спеша вернуться в родную деревню. В центральной части Бернской больницы размещались огромные черные ворота, настолько широкие, что в них могли одновременно въехать две кареты – они казались зевом исполина, заглатывающего пациентов в свои бездонные таинственные недра. Вот к этим черным воротам и подошли мы с маменькой. Там висел колокольчик. Маменька позвонила. Эхо от его звона облетело пустую больничную площадь. И тут совсем рядом кто-то закашлял и сплюнул. В воротах распахнулся деревянный квадратик дверки. Появилась голова, но мы едва различили ее во тьме.

– Спасибо, не надо, – произнесла голова.

– Если позволите, – начала маменька.

– Зайдите утром!

– Если позволите… я приехала к доктору Куртиусу. Он меня ждет.

– Кто?

– Доктор Куртиус. Мы будем жить в его доме, моя дочка и я.

– Куртиус? Куртиус помер. Уж лет пять как.

– Вот письмо от него, – не сдавалась маменька. – Я получила его неделю назад.

Высунулась рука и схватила письмо; дверка снова закрылась. Мы расслышали голоса людей, переговаривавшихся по ту сторону ворот, но потом дверка опять распахнулась, и снова появилась та же голова.

– А, этот Куртиус! Это другой Куртиус. Никто еще не приходил и не спрашивал этого Куртиуса. Он тут не живет, его дом на Вельзерштрассе. Вы не знаете, где это? Вы сельские жители, да? Думаю, Эрнст вас проводит.

Тут мы услыхали другой голос за воротами, а голова откликнулась:

– Проводишь, Эрнст! Да, раз я так сказал. Эрнст вам покажет! Сверните за угол, найдите боковую дверь. В двери увидите фонарь, им будут махать. С фонарем будет стоять Эрнст.

Дверка снова закрылась, и Эрнст вышел нам навстречу, одетый в черный сюртук больничного привратника. Нос у него был скособочен, то есть вывернут на сторону, а переносица осталась на лице там, где находилась с рождения. Сразу было видно, что в молодости он не раз дрался.

– Куртиус? – переспросил Эрнст.

– Доктор Куртиус, – ответила маменька.

– Куртиус, – повторил Эрнст, и мы двинулись в путь.

В пяти минутах ходу от больницы находилась узкая неприглядная улочка. Это и была Вельзерштрассе. Бредя по ней той ночью, я представляла себе, как дома тихо бормочут, обращаясь к нам: «Не останавливайтесь! Идите своей дорогой! Прочь с наших глаз!»

Наконец Эрнст остановился возле узкого домишки, бедноватого на вид и неухоженного, безжалостно зажатого между двух каменных соседей.

– Вот дом Куртиуса, – объявил Эрнст.

– Этот? – удивленно произнесла маменька.

– Именно этот, – подтвердил Эрнст. – Я сюда как-то заходил. Но больше ни за что не войду! Не стану рассказывать, что там внутри, но поверьте, мне там не понравилось. Нет, от Куртиуса лучше держаться подальше. Вы меня простите, если я вас оставлю, прежде чем вы постучите в его дверь?

И Эрнст со скособоченным носом удалился, зашагав поспешнее прежнего и унеся с собой фонарь.

Мы поставили свой рундук на землю. Маменька села на него и поглядела на дверь, словно в надежде, что она заперта. Так что мне пришлось подойти и трижды постучать. Потом еще раз. Наконец дверь отворилась. Но никто не выглянул наружу. Дверь так и осталась нараспашку, и нас так и не вышли встретить. Мы с маменькой немного подождали, пока я не стала дергать ее за руку, и наконец она собралась с духом, и мы с рундуком зашли внутрь.

Маменька тихо затворила за нами дверь, а я крепко зажала ладошкой подол ее платья. Мы оглядывались во мраке. Вдруг маменька, задохнувшись, воскликнула:

– Что это?

Кто-то притаился в темном углу. Это был очень худой и очень высокий мужчина. Он был так худ, что казалось, находился на грани голодной смерти, и так высок, что его голова едва не упиралась в потолок. На его бледном, словно призрачном, лице, освещаемом мерцающим светом свечи, во тьме виднелись черные провалы вместо щек, влажные глаза и клочки темных сальных волос. Мы замерли позади рундука, точно за крепостной стеной.

– Я приехала к доктору Куртиусу, – разъяснила маменька.

Ответом ей было долгое молчание, но голова чуть заметно кивнула.

– Я хотела бы его видеть, – продолжала она.

Голова издала некий звук. Должно быть, «да».

– Я могу его увидеть?

Тихо, медленно, словно речь шла о странном совпадении, голова произнесла:

– Куртиус – это мое имя.

– А я Анна-Мария Гросхольц, – промолвила маменька, стараясь совладать с охватившим ее волнением.

– Да, – отозвался худой мужчина.

После того как все представились друг другу, снова повисло молчание. Наконец стоящий в углу мужчина очень медленно заговорил:

– Я… видите ли… я не слишком привык общаться с людьми. В последнее время у меня было мало практики. Я весьма отвык… от этой практики. А ведь нужно пребывать в окружении людей, нужно, чтобы было с кем поговорить… иначе вы позабудете, понимаете, каковы они… в реальной жизни. И, так сказать, что с ними делать. Но теперь все изменится. С вашим присутствием в этом доме. Не так ли?

Наступило еще более тягостное молчание.

– Наверное, если вы готовы… мне стоит сразу показать вам дом?

Маменька с крайне несчастным выражением лица кивнула.

– Да, наверное, вам тут понравится. Я рад, что вы приехали. Добро пожаловать! Я хотел вам это сказать: добро пожаловать! Я хотел сказать вам эти слова, как только вы вошли. Я же их приготовил. И думал о них весь день. Но потом, гм, позабыл. Я не привык, понимаете, не привык… – бормотал доктор, медленно отлепившись от своего угла. Казалось, он, такой высоченный и худющий, весь был составлен из очень длинных прутов или палок, постепенно выпрастывая себя во всю длину, как паук распрямляет лапы. Мы последовали за ним – правда, держась на расстоянии.

– Для вас есть комната наверху, – сообщил Куртиус, махнув горящей свечой в потолок. – Она только для вас. Я никогда не поднимаюсь наверх. И очень надеюсь, вам там понравится. – И добавил чуть увереннее: – Прошу, вот сюда!

Доктор Куртиус толкнул дверь в стене, и мы свернули в короткий коридорчик. Коридорчик упирался в другую дверь, с тусклой полоской света под ней. Должно быть, именно там и находился доктор Куртиус, когда я постучала в дверь.

– Это моя рабочая комната, – подтвердил мою догадку доктор Куртиус. Он остановился перед дверью, и мы чуть не ткнулись в его длинную узкую спину. Он замер, полностью выпрямившись, насколько это ему удалось, потом проговорил медленно и четко:

– Прошу вас, входите!

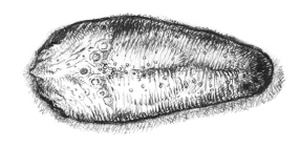

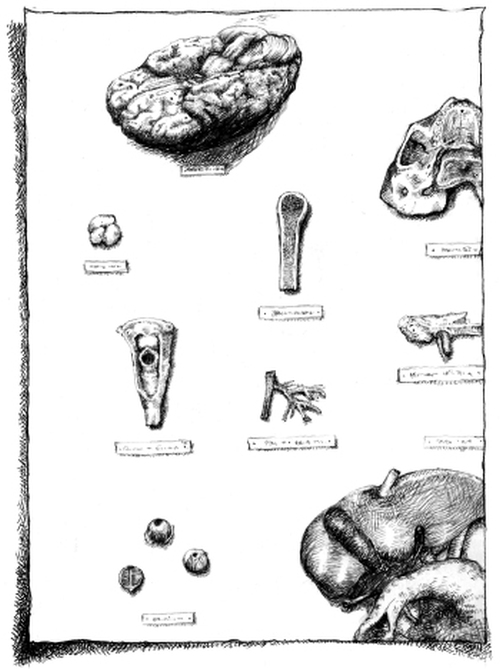

В комнате горело с десяток или около того свечей, пламя которых, хотя и было скрыто защитными абажурами, красиво освещало помещение, настолько захламленное, что сразу было и не разобрать, где что. На длинных полках стояли ряды закупоренных пробками склянок с разноцветными порошками. На других полках, покороче, теснились совсем другие сосуды – пузатые, с внушительными стеклянными затычками, предупреждавшими о ядовитом характере налитых в них жидкостей – черных, коричневых или прозрачных. Там же стояли коробки, набитые вроде бы щетиной, похожей на человеческие волосы – а может, это они и были. По всей длине огромного верстака громоздились разнообразные медные лохани и сотни маленьких лопаточек для лепки самой различной формы: одни остроконечные, другие изогнутые, одни не больше булавки, другие, напротив, размером с мясницкий тесак. В центре верстака, на деревянной доске, находился бледный продолговатый предмет. Он там лежал и сох. С первого взгляда трудно было понять в точности, что это такое. Мясной обрезок? Куриная грудка? Нет, не то, но все же в нем было нечто такое знакомое, такое привычное. Это было что-то такое… его название буквально вертелось у меня на языке. Вот именно! На верстаке лежал самый настоящий язык! Который сильно смахивал на человеческий. И я подумала: если это и впрямь язык, то как он сюда попал и где сейчас тот, кто его потерял?

В комнате помимо этого языка было полным-полно удивительных вещей. Самые диковинные предметы в мастерской Куртиуса, как я потом поняла, размещались в многочисленных витринах-ящиках из розового дерева с четкими надписями на этикетках, которые несколькими рядами тянулись вверх и вниз, влево и вправо по всей стене. Этикетки пестрели словами, выведенными коричневой тушью каллиграфическим почерком: ossa, neurocranium, columnae vertebralis, articulatio sternoclavicularis, musculus temporalis, bulbus oculi, nervus vagus, organa genitalia . А рядом с языком на верстаке лежала еще одна этикетка, на которой было одно слово: lingua [1]Латинские названия частей и органов человеческого тела: кости, черепная коробка, позвоночник, грудинно-ключичный сустав, височная мышца, глазное яблоко, блуждающий нерв, половые органы, язык..

И тут я догадалась: это же части тела. Комната была заполнена ими. И я, крохотная девочка, во все глаза разглядывала части человеческого тела.

Нас словно познакомили друг с другом: куски человеческого тела, эту девочку-крошку зовут Мари. Девочка-крошка по имени Мари, а это – куски тела. Я держалась позади маменьки, все еще вцепившись в ее платье, но не могла оторваться от представшего моему взору зрелища.

Тут Куртиус заговорил:

– Урогенитальный тракт. Со свисающим мочевым пузырем. Кости. От бедренной – самой крупной и прочной в скелете, до слезной – мельчайшей и наиболее хрупкой кости лица. – Он обвел комнату взглядом. – И разные мышцы. Все снабжены этикетками. Десять групп головных мышц, от затылочно-лобной до медиально-крыловидной. Еще есть множество отрезков артерий, от верхней щитовидной до сонной, а также и вены: мозжечковая, подкожная, селезеночная, желудочная, сердечная и легочная. Есть у меня тут и органы! Каждый по отдельности лежит на красной бархатной подложке или выставлен вместе со своими соседями на деревянных подставках. Чрезвычайно сложный костный лабиринт уха. Или тугое сплетение кишечника, как тонкого, так и толстого, – неимоверно длинного и извилистого!

Маменька тоже взирала на содержимое комнаты, и, судя по ее виду, ей стало дурно. Куртиус, должно быть, заметил, что ее охватил ужас, потому что теперь он поспешно продолжал:

– Это все я сделал. Я их сам сделал. И костный лабиринт, и желчный пузырь, и желудочки сердца. Все сделал я. Все это только копии, муляжи. Я вовсе не хотел… Я не привык… Я вынужден извиниться. Что вы можете обо мне подумать! Не думайте, что они… настоящие! Они, разумеется, выглядят как настоящие. Они же похожи на настоящие? Скажите: да! Сами видите: вы должны сказать «да»! О да, совсем как настоящие, но они не настоящие. Нет! Хотя и выглядят так. Да. Потому что, по существу, понимаете ли, я их создал!

Мы с маменькой глядели на него. Нас так изумили удивительные предметы в этой комнате, что поначалу мы забыли попристальнее вглядеться в главную здешнюю достопримечательность – самого доктора Куртиуса при полном освещении. Куртиус, как теперь выяснилось, был молодым человеком, во всяком случае, моложе маменьки. Наблюдая, как его длинная темная фигура движется во мраке, я сочла его стариком, но тут я удостоверилась, что он долговязый и худой, робкий и увлеченный – и молодой и что говорит он с придыханием от возбуждения. Его худющее туловище всеми своими шестью футами с лишком возвышалось над нами, его тонкие ноздри слегка трепетали от волнения. Он был нескрываемо горд своей мастерской и явно наслаждался тем, с каким изумлением мы разглядываем плоды его труда. Когда он дышал, его ввалившиеся щеки не раздувались, длинный нос, точно натянутая бечевка, тянулся вдоль лица. Вены, толстые и тонкие, набухли на висках. Ну и, наконец, крупные изящные руки этого странного человека лежали, скрещенные, на узкой груди. Я поначалу решила, что он молится про себя, но вместо того он захлопал в ладоши. Звук был негромкий и напоминал взволнованное тихое постукивание – так малый ребенок ликующе отзывается на обещание дать ему что-то вкусненькое, и радостные хлопки звучали весьма неуместно в этой комнате. Верхняя часть его туловища слегка склонилась над хлопающими ладонями, точно это были не руки, а некая бледная птица, отчаянно бьющаяся в силках прямо перед его сердцем, и он тревожился, как бы она не вырвалась на волю.

– Это все я. Я их сделал. Все до единого. Из воска. Своими руками. Вообще-то их куда больше. Здесь вы видите лишь малую толику. Основная часть коллекции хранится в больнице, и там ее часто осматривают.

Когда доктор Куртиус завершил свою ознакомительную речь, я обернулась к маменьке. Ее лицо побледнело и покрылось испариной. Она ни слова не могла вымолвить. Так мы втроем стояли в полном молчании, пока Куртиус – мне показалось, немало разочарованный, – поинтересовался, не желаем ли мы поспать после долгого путешествия.

– Мы очень устали, сударь мой, – сказала маменька.

– Тогда доброй ночи!

– О, простите меня, сударь, – вспомнила она. – Наши документы. Полагаю, вы хотите их забрать.

– Нет, нет, не стоит. Прошу вас, держите их у себя.

Я последовала за маменькой, которая поволокла рундук вверх по лестнице и, войдя в нашу комнатушку, поспешила закрыть за нами дверь. Мы слышали, как Куртиус внизу меряет шагами свою комнату. Маменька села к окну и довольно долго смотрела наружу. Она держалась так тихонько, что я испугалась, не вернулась ли к ней прежняя болезнь. Наконец я помогла ей дойти до нашей кровати. В ту первую ночь на новом месте мы не сомкнули глаз до утра. Маменька обнимала меня, а я, в свою очередь, сжимала в объятьях Марту. Так мы и встретили рассвет, держась друг за дружку. Три ужасно взволнованные маленькие женщины.

Прежде чем мы спустились вниз, маменька мне сказала:

– Теперь мы в одной упряжке, ты и я. Понимаешь? Нам придется вести себя так, чтобы никоим образом его не рассердить. Если он нас выгонит, мы пропали! Пока мы остаемся в услужении у доктора Куртиуса, мы можем как-то существовать. Прислуживай ему хорошо, доченька!

Когда я по старой привычке ухватилась за маменькин подол, она тихо и печально произнесла:

– Не надо!

Маменька взяла ключи от дома. Мы мыли полы. Маменька стряпала. Мы ходили на рынок за провизией, но рынок ее пугал. Улицы были запружены людьми, но дело не только в этом. Выставленные на продажу продукты – все эти вспоротые и выпотрошенные мясные туши на крюках, все эти животные, разрубленные на части или целиком подвешенные за задние ноги, и целые птицы с обмякшими шеями и окровавленными клювами, болтающиеся на веревках, точно преступники на виселице, а еще глаза рыб, и тучи мух, и руки живых людей, все в крови, трогающие эти куски мяса, – все это постоянно напоминало маменьке увиденное ею в мастерской доктора Куртиуса.

Но, во всяком случае, в доме доктора царили тишина и покой. Сам Куртиус весь день оставался у себя в мастерской и редко оттуда выходил. Когда же появлялся, то казалось, ему было весьма удивительно видеть нас в своем доме.

– Не привык, не привык , – шептал он и исчезал в мастерской. Когда пришло время обеда, маменька поставила еду на поднос, ее вальтнеровский нос неодобрительно поморщился, она долго держала поднос высоко над кухонным столом, потом ее передернуло, отчего суп немного расплескался. Тогда я подвела ее к стулу, усадила, а сама отнесла поднос доктору Куртиусу. Он стоял, склонившись над столом, являя живую картину, изображающую три языка: настоящий отрезанный язык, его безупречную восковую копию и собственный язык доктора, торчащий между его губ, – он всегда высовывал язык, когда работал.

– Суп, сударь мой, – объявила я.

Он никак не отреагировал. Я оставила ему тарелку и затворила дверь. Суп стоял нетронутый, когда чуть позже в тот же день я вошла в мастерскую со словами: «Жаркое, сударь мой!» По правде сказать, суп стоял нетронутый всю первую неделю. Дважды Куртиус входил в кухню и говорил маменьке:

– Я так рад, что вы здесь, так рад, я просто счастлив …

И дважды маменькины руки тянулись к распятию на ее груди.

Во вторую неделю, когда мы, по моему разумению, немного попривыкли друг к другу, мы с маменькой вздрогнули на стук в дверь. Это был посыльный из больницы, облаченный, как и Эрнст, в черный сюртук, только звали его Генрих. У Генриха был видный нос, а остальные черты лица совершенно невзрачные; теперь я почти не помню ни его лица, ни его самого, кроме разве что его невыразительного имени.

– Посылка для Куртиуса, – сообщил Генрих, представившись. – Я обычно доставляю ему посылки, так что мы с вами будем часто видеться. Так-с, посмотрим, что у нас тут сегодня? – он приподнял крышку с коробки и тронул пальцем лежащий внутри, завернутый в мягкую ткань предмет. – Полагаю, кусок внутренностей покойника.

Маменька закрыла глаза и перекрестилась. Я шагнула вперед, припомнив ее слова о том, что мне надо быть полезной, и потянулась к коробке. Генрих поглядел на меня с сомнением.

– Благодарю вас, – сказала я, решительно вытянув обе руки. – Благодарю вас!

Когда Генрих неохотно передал мне коробку, маменька поспешно закрыла за ним дверь. Она на мгновение остановила на мне взгляд, точно перестала меня узнавать, после чего скрылась за дверью кухни. Я пошла за ней, намереваясь спросить, нужно ли отнести посылку доктору. Она энергично кивнула и взмахом руки попросила меня вместе с коробкой вон. И я понесла ее в мастерскую.

– Куски внутренностей, сударь! – объявила я, умостив коробку на ту часть верстака, куда обычно ставила тарелки с едой. На сей раз доктор Куртиус соизволил поднять на меня глаза.

Маменьке работа давалась все с большим трудом. Она частенько садилась в кухне, держась за небольшое нательное распятие. Мухи в доме Куртиуса – а мухи там роились тучами всегда и повсюду – приводили ее в паническое состояние, ведь они беспрепятственно летали по всем помещениям, проникая и в мастерскую, и уж оттуда по всему дому разносили известия о происходящем в мастерской. Маменька сидела неподвижно, с закрытыми глазами, но при этом бодрствовала, а я носилась как заводная, исполняя ее указания.

Спустя два дня после того, как я отнесла коробку доктору Куртиусу, мы сидели у очага на кухне, и маменька читала мне Библию. Тут вошел доктор Куртиус, тихонько постучав в дверь.

– Вдова Гросхольц, – сказал он, и маменька закрыла глаза. – Вдова Гросхольц, – повторил он. – Я бы хотел, если вас это не затруднит, вдова Гросхольц… я так рад, кстати сказать, как мы хорошо уживаемся и как все мы довольны… Я, гм, весьма рад, что у нас сложилось такое… общество и как мы хорошо ладим, и что мы стали добрыми компаньонами, и у нас образовалось маленькое общество, и я бы хотел, да, чтобы вы немного помогали мне в мастерской. Я могу вас об этом попросить? Было бы очень хорошо, полагаю, начать с завтрашнего дня. Это было бы прекрасно. Я бы хотел показать, как следует обращаться с моими произведениями, чтобы не повредить их. Я бы хотел, понимаете ли, должным образом познакомить вас с ними. Я уверен, вам понравятся ваши новые обязанности. Вы в мгновение ока поднаберетесь опыта в этом деле.

Доктор Куртиус заметил, как маменька слегка кивнула. Но меня она не могла провести. Маменькин кивок скорее был нервной дрожью, неправильно истолкованной доктором.

– Тогда доброй ночи. Благодарю вас, – сказал он на прощанье.

В ту же ночь, когда мы вернулись в нашу комнатку на чердаке, маменька, уложив меня в кровать, поцеловала в лоб.

– Будь полезной, Мари. Ты очень хорошая дочка. Прости, но я не могу. Я старалась, но не могу.

– Не можешь что, маменька?

– Будь хорошей девочкой, помолчи. Доброй ночи, Мари.

– Доброй ночи!

Потом маменька наказала мне закрыть глаза, чтобы я побыстрее уснула.

Зажмурь глазки, сказала она мне, и отвернись к стене. Послушавшись, я сквозь дрему услыхала, как она перекладывает вещи, снимает простыню с кровати, двигает стул. Потом я уснула.

А когда проснулась, свеча отгорела. Было раннее утро. Маменьки не было в кровати рядом со мной. Комнату заливал бледный, голубоватый свет. В рассветном сумраке я могла различить что-то темное, свисающее с потолочной балки. Я не могла припомнить, что видела там этот предмет раньше. Это была маменька. Она повесилась.

Обеспокоившись, я сжала маменькину ступню ладошкой, но ее голая ступня не дала мне утешения. Ведь в конечном счете это была просто ледяная нога, и этот холод стал жутким подтверждением, что моя маменька скончалась. В смерти женщины нет ничего особенного, женщины всегда будут умирать в нашем мире повсюду: нет сомнений, что, пока я пишу эту предложение, где-то умерло несколько женщин, но эта единственная женщина, которая сейчас меня заботит, эта единственная женщина, привязанная к потолочной балке, в отличие от всех прочих женщин в мире, эта женщина была мне матерью. До этого у меня была моя маменька, за чью спину я в любую секунду могла спрятаться. Теперь я была незащищена. Смерть ее была не такой тихой и задумчивой, как смерть моего отца, ее смерть была деловитым, поспешным поступком: маменька просто выпрыгнула из жизни. И за чье же платье мне теперь хвататься? Хвататься за материно платье мне больше не придется. Ее холодный нос отвернулся от меня, возгласив об отречении.

– Маменька! – позвала я. – Маменька, маменька!

Но она, а вернее, свисающее с балки туловище – все, что осталось от моей маменьки, – не отозвалась.

В ужасе я заметалась по комнате, ища какого-нибудь спасительного утешения, и нашла только Марту.

Должно быть, доктор Куртиус услышал мой плач, потому что он подошел к лестнице и крикнул снизу:

– Где твоя мамаша? Пора! Уже давно пора! Мы же договорились!

– Она не придет, сударь мой.

– Но она должна, должна! Мы же договорились.

– Прошу вас, сударь, прошу вас, доктор…

– Что?

– По-моему, она умерла.

Тут Куртиус поднялся по чердачной лестнице и отворил нашу дверь. Я тихо пошла за ним. Куртиус знал толк в трупах. Он же был знатоком мертвых тел и их осунувшихся лиц. И сейчас, едва открыв дверь комнатки, он с первого взгляда на висящее, словно пальто, туловище понял, что перед ним очередной экземпляр.

– Застыла, – произнес он, – застыла, застыла…

Он прикрыл дверь. Я стояла рядом с ним на верхней площадке чердачной лестницы.

– Застыла, – низко нагнувшись ко мне, прошептал он с таким видом, точно это был наш с ним секрет. Он спустился по ступенькам вниз, потом обернулся ко мне, кивнул и вновь прошептал, причем его лицо исказила гримаса жуткой печали:

– Застыла, – и вышел из дома, закрыв и заперев за собой входную дверь.

Я сделала восковую копию дикого голубя, которая заменила мне маменьку

Прошло немало времени, а я сидела на ступеньках лестницы с Мартой. Мы сидели тихонько и чего-то ждали. Маменька наверху, думала я, она наверху и – мертвая!

Наконец из больницы пришли люди. С ними был доктор Куртиус.

– Я не могу заставить людей работать, – приговаривал он. – Я могу привести их в нерабочее состояние, я могу разъять их на части, да, в этом деле я хорош, у меня богатый опыт, но они не хотят у меня работать. Я не могу заставить их работать со мной. Они отказываются. Они умолкают. Они застывают.

Люди из больницы поднялись по лестнице к нам на чердак, встали рядом со мной и Мартой, но не обращая на нас внимания. Самый пожилой из них открыл дверь и впустил всех в комнату – то есть всех, кроме Куртиуса, который остался снаружи. Перед нашими носами дверь захлопнулась. Оставшись вдвоем, мы оба стали гадать, не допустили ли мы какой-то ошибки, а иначе с чего это нас туда не впустили? Доктор Куртиус, теперь вконец оробевший, старался не смотреть на меня, хотя мы с ним стояли очень близко. Молодой доктор Куртиус теперь выглядел совсем юным, чуть не ребенком, когда стоял, не сводя глаз с двери.

Наконец дверь отворилась. Самый старший из больничных людей с очень серьезным видом заговорил тихо и медленно:

– Отведи девочку вниз. И пусть она остается там.

Куртиус покачал головой и ответил едва слышным обиженным голосом:

– Если вы заставите меня к ней прикоснуться, боюсь, и она тоже умрет, хирург Гофман.

– Глупости! Идем, Филипп! Филипп Куртиус, ты можешь это сделать!

– Не знаю. Я правда не знаю.

– Отведи ребенка вниз. Давай займемся делом.

– Но что мне с ней делать?

– Неважно! – отрезал хирург. – Просто уведи ее отсюда.

Дверь снова захлопнулась перед нашими носами. Помедлив, Куртиус слегка постучал по моему плечу.

– Пойдем, – сказал он. – Прошу тебя, пойдем, – и стал спускаться по лестнице. Я положила Марту в карман, где она была в безопасности, поднялась со ступеньки и медленно пошла за ним в мастерскую.

В мастерской Куртиус огляделся вокруг, точно не был уверен, что мне предложить. Потом он вроде нашел ответ. Сняв с полки коробку с костями, он вытащил из нее и передал мне, с величайшей нежностью, насколько я помню, человеческую лопаточную кость, вроде бы правую.

– Это хорошая кость, – шепнул он, – великолепная и очень удобная кость. Это часть плечевого пояса, крупная, плоская, треугольная и чрезвычайно приятная на ощупь. Да, изумительная, умиротворяющая кость.

Вскоре в мастерскую пришел хирург Гофман и застал нас поглощенными беседой. Я восседала на табурете, а Куртиус сидел на полу подле меня и рылся в коробке с костями.

– А вот это, смотри, височная кость… А эта… гм… левая теменная… ну а эта – крестцовая, она чудесна, не правда ли? Они все чудесные, правда? Мои старые друзья!

– Дело сделано, – сообщил хирург.

Я не издала ни звука.

– Теперь, – продолжал хирург, – надо что-то решить с ребенком. Ее нужно где-то пристроить.

– Я могу оставить ее у себя? – поспешно спросил доктор Куртиус. – Малышку. Могу я ее оставить у себя?

– И речи быть не может! – покачал головой хирург.

– Но я бы хотел ее оставить.

– Почему, скажи на милость?

– Она не боится.

– А с чего ей бояться?

– Она трогает кости.

– И что это значит?

– Она спокойная.

– И что с того?

– Возможно, она умненькая, возможно, она глупенькая, не знаю. Но пока что, если не возражаете, я хочу оставить ее при себе.

– Она тебе полезна?

– Возможно, я ее обучу.

– Что ж, – вздохнул хирург. – Тогда оставь ее пока у себя, мне-то какое дело? А там придумаешь для нее что-нибудь получше.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления