Онлайн чтение книги

Люсина жизнь

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЮНОСТЬ

I

В одно осеннее утро

Солнце. Прохладное ясное утро. Синие, синие, яркие небеса. Воздух прозрачный и легкий словно поет неведомую, красивую песнь. Что-то звенит в лесу и в поле, и приятным стеклянным звуком расплывается в воздухе этот звон.

В нашем саду в последней предсмертной пляске кружатся листья, желтые как густой топаз, багрово-красные как кровавые альмандины. Пахнет вином и грустной умирающей природой. А солнце сверкает еще как летом и небо синее, синее, тоже кажется совсем летним, горячим небом.

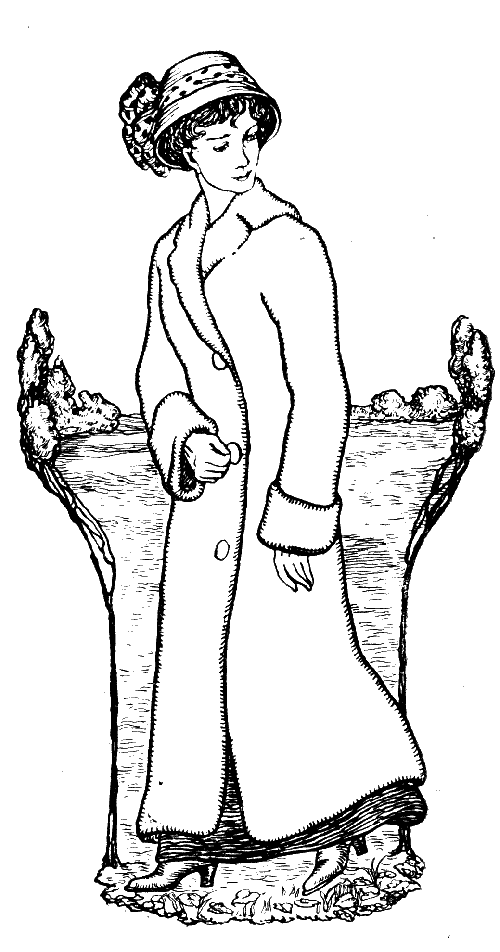

Я стою перед зеркалом в нашей маленькой гостиной и пристально рассматриваю свое лицо. Мне восемнадцать лет и в этом году я кончила весною курс в нашей провинциальной гимназии. Я скорее высока, нежели мала ростом, скорее дурна, нежели хороша собой. У меня неправильные черты, слишком яркий крупный рот, здоровый, свежий, как и надо ожидать от «деревенской» девушки, яркий цвет лица и большие блестящие глаза, оттененные длинными ресницами. Мои зубы белы, а волосы до того густы и обильны, что Ганя с трудом расчесывает их по утрам. Сегодня она их причесала с особенной тщательностью. Сегодня же велела надеть мне и мое новое платье. Серое теплое сукно тесно охватывает мою тоненькую фигуру, а из-под круглой фетровой шляпы выжидательно и радостно поглядывают глаза.

Нынче один из значительнейших дней моей жизни. Нынче, после долгих лет разлуки, я снова увижу моих друзей. Семья д'Оберн, после шестилетнего отсутствия, снова возвращалась сюда, в свою усадьбу.

Три года тому назад старого графа разбил паралич за границей. Его лечили там на всякие лады, но леченье помогало мало, и врачи посоветовали старому графу пожить на свежем воздухе в его новгородской усадьбе.

В последнюю нашу коротенькую встречу с моими друзьями, которые неделю другую проводили здесь одним летом, я была еще совсем юной пятнадцатилетней гимназисткой, Ани взрослой шестнадцатилетней барышней, Этьен и Вадя молоденькими лицеистами. Теперь оба они уже окончили курс в одном из привилегированных учебных заведений столицы. Теперь Этьен служил в Лондоне при нашем посольстве, Вадя еще учился в Петрограде. Старший из братьев д'Оберн, мой любимый товарищ детства, брал отпуск на сентябрь месяц, чтобы вернуться в Россию с отцом и отдохнуть в Анином три-четыре недели вне своей дипломатической службы. За последние три года я не видела членов семьи д'Оберн, и мы обменивались только короткими поздравительными письмами по торжественным дням или открытками. Но дружба моя с ними, особенно с Этьеном, не прекращалась. В последнее пребывание в Анином моего товарища детства эта дружба особенно установилась и окрепла между нами. Мы были неразлучны. Вместе гуляли, катались верхом, играли в крокет, теннис и много читали. Ани, Вадя и Лили присоединялись к нам. Но они менее понимали меня, менее подходили складом своих характеров и натур, нежели подходил ко мне Этьен.

С Этьеном же я чувствовала себя совсем хорошо и свободно. И теперь, нынче, при одной мысли о том, что он приедет сюда и мы снова возобновим наши прогулки с ним — мое сердце радостно билось в груди и сознание той же радости охватывало душу.

— Ну, что готова, Люся? Батюшки мои, да что ты за прелесть сегодня! Нет, шутки в сторону, Люська, этот скромный костюмчик, как нельзя более идет к тебе. Не веришь? Тогда спроси медвежатника. Кстати он, кажется, едет. Ты слышишь как его колокольчики заливаются вдали?…

Я быстро отскакиваю от зеркала и сталкиваюсь с тетей Мусей. Она в своем обычном черном платье, похожем на ряску монахини, с кожаным поясом вокруг талии (этот скромный костюм она носит уже несколько лет под ряд), с гладко причесанной и уложенной венчиком на голове белокурой косою. За последние пять-шесть лет характер моей тетушки круто изменился, стал еще тяжелее, круче и нетерпимее. Ни голубиная кротость Гани, ни добродушие отца не могли уже переделать этой тихо увядающей в глуши, когда-то веселой и жизнерадостной девушки. С моим поступлением в гимназию в нашем деревенском доме стало еще тише. И эта тишина и покой раздражающе действовали на тетю Мусю. Тетя Муся была одна из тех натур, которые любят наряды, выезды, любят блистать, быть заметными в обществе; а раз этого нет у них в жизни, они скучают, чахнут и хиреют, как осенние цветы. Окончив курс ученья в институте, тетя Муся питалась самыми радужными надеждами на будущее. Она надеялась занять видное место хотя бы среди нашего провинциального общества и сделать, в конце концов, блестящую партию. Но, увы, общества в нашем городке почти не было, а служащие в нем чиновники и офицеры менее всего думали о развлечениях. Это были, по большей части, отягощенные большими семьями люди, считавшие каждый израсходованный грош. Что же касается до окрестных помещиков, то те и совсем почти не выезжали из своих гнезд. И вот молоденькой институтке пришлось распроститься с радужными мечтами и вести уединенную скучную монотонную жизнь. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как Муся Ордынцева окончила институт и веселой бабочкой припорхнула в наш тихий угол. Много воды утекло с тех пор. Бабушка умерла, мой отец женился вторично. Сама тетя Муся стала старше, утеряла красоту и свежесть. Надежды ее на блестящую партию растаяли как дым. Прошедшая, было, с женитьбой отца на Гане, нашей общей «миротворицы», раздражительность и нервность с годами снова вернулись к тете. К довершению всего у нее появилась и новая причуда: ей во что бы то ни стало хотелось поступить в монастырь. Теперь тетю Мусю часто навещали монахини из ближайшей обители. Знакомая уже читателю моя старая приятельница, мать Аделаида, когда-то поучавшая меня у гроба бабушки, ее подруга послушница-беличка Феша и толстая рыхлая мать Евфимия. С ними запиралась в своей комнате на целые часы тетя Муся. Там шли долгие оживленные беседы и непременно шепотом на тему обительской жизни, пили чай с медом и пастилою и на все лады восхвалялось монастырское житье-бытье.

Так длилось года три, четыре. Тетя Муся все собиралась и не могла решить окончательно своего поступления в монахини.

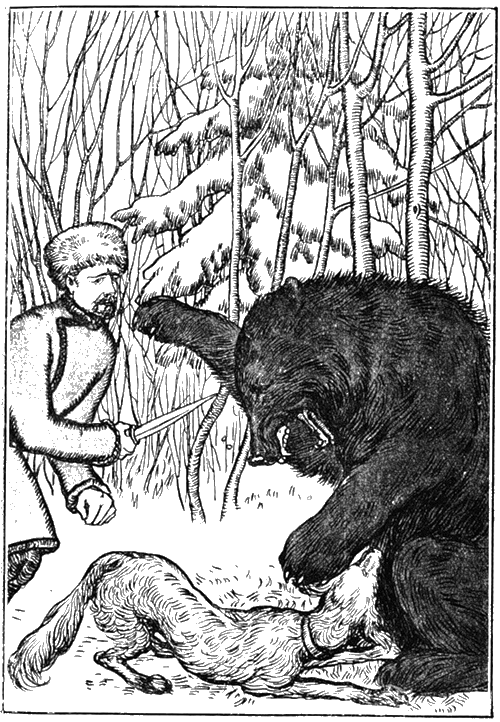

И вот, последней весною совершенно новым веяньем повеяло над нею. В нашем медвежьем углу появилось новое лицо, приехал «медвежатник». Собственно говоря, это мы сами, тетя Муся и я, прозвали так нашего нового соседа по имению, Александра Павловича Ранцева, купившего ближайшую лесную усадьбу «Борок». Это был высокий широкоплечий красавец, тип русского богатыря Микулы Селяниновича или Ильи Муромца с косою саженью в плечах, со звучной, сочной басистой речью, с синими, как у ребенка, светлыми чистыми глазами, и с такою силищею, которая являлась редкостью теперь в наш нервный, болезненный век. Александр Павлович один на один выходил на медведя в пермских лесах, откуда приехал в нашу губернию. Много уложил он диких лесных зверей за свою тридцатипятилетнюю жизнь и очень гордился своими трофеями в виде медвежьих шкур, устилавших его небольшой, но крайне симпатичный, домик в Борке. И тем страннее было видеть в таком заядлом охотнике, в таком силаче-богатыре, его голубиную кротость, его детское простодушие и желание принести, доставить всем и каждому как можно больше радости и счастья. У Ранцева была огромная способность к пению Вообще и к пению русских заунывных песен в особенности. Пел он их прекрасно с захватывающим выражением и его сочный бас вливался прямо в душу, а синие детские глаза голубели в такие минуты, как голубеют далекие небеса ранним весеннем утром. У нас он бывал очень часто. Привозил с собою гитару и под аккомпанемент ее и игры тети Муси на рояли пел своим чудным голосом и про Волгу-матушку, и про витязя, погибшего в плену у татар, и про степь широкую и удалого разбойника и еще много, много других чисто русских, национальных песен, от которых вздрагивает душа, увлажаются глаза слезою и неровно и бойко колотится в груди сердце.

С тех пор, как появился «медвежатник» с его пением, гитарой и захватывающе-интересными рассказами об охотах, все мы оживились и повеселели, все, а особенно тетя Муся. Она уже больше не говорила о своем поступлении в монастырь, о желании стать Христовой невестой; уже не заглядывали к нам так часто, как прежде мать Аделаида с Фешей и старой матерью Евфимией и, если тетя Муся и носила еще черное, как будто монастырское платье, то только потому, что черный цвет удивительно шел к ее белокурым волосам и бледному тонкому лицу. Она очень изменилась к лучшему и заметно похорошела за последний месяц. Краски молодости снова вернулись к ней. Глаза ее помолодели тоже и блестели теперь так радостно, что никто бы не мог дать теперь тете Мусе ее тридцати двух лет. Всем в доме было ясно почему и для кого так часто приезжал сюда «медвежатник». Александру Павловичу Ранцеву заметно нравилась тетя Муся. Тете Мусе же очень нравился Александр Павлович. Об этом говорили и в комнатах, и в людской, и на кухне. Предусмотрительная Ганя, ничуть не изменившаяся за долгие годы, накупила втихомолку тонкого полотна и батиста и при помощи швейной машинки и нашей горничной Ольги шила белье в приданое тете Мусе. Словом, свадьба в принципе была уже решена, и только ожидалось последнее слово со стороны «медвежатника».

* * *

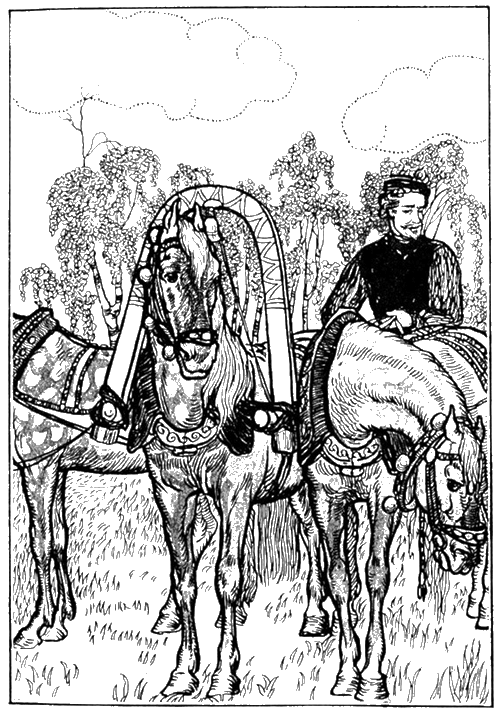

— Так и есть, он! Вот еще, что выдумал тоже! Вот так история! Смотри, смотри Люська! — и оживленная, сияющая тетя Муся, высунувшись из окна, махала платком, приветствуя подкатившего к нашему крыльцу со звоном и грохотом на своей тройке Ранцева. Я последовала ее примеру и тоже высунулась из окошка. Чудесная серая в белых яблоках тройка стояла перед нашим домиком. Лошади ржали тихо и радостно, словно приветствуя нас по-своему. Сам Ранцев сидел на козлах в красной рубахе и ямщицкой безрукавке с ямщицкой же шапкой, украшенной павлиньими перьями, лихо заломленной на его темно-русых, круто вьющихся густых волосах. Он молодецки держал вожжи, как настоящий заправский кучер одной рукою, другой сорвал с головы шапку и, вертя ею в воздухе, кричал нам своим сочным басом:

— Барышни-сударыньки, пожалуйте садиться, лихо прокачу, извольте быть без сумления! Садитесь скореича! Марья свет Сергеевна, Леокадия Сергеевна не бойтесь, не пужайтесь. Коньки добрые, выезжаны прочно, на ухабах крепки, на рытвинах стойки. Сами убедитесь, пожалуйте только, — подражая кучерской манере, заключил он свою речь…

Мы с хохотом выбежали на крыльцо. Из окон высунулись Лукерья и Ольга. Гани с отцом не было дома. Они обыкновенно в эти часы объезжали полевые работы.

— Тройка-то, тройка, загляденье! А кучер-барин и того лучше, — шептались между собой прислуга, откровенно любуясь и лошадьми и Ранцевым.

— И что у вас за фантазия надевать этот костюм? — пожала плечами тетя Муся, не сводя с Ранцева мягкого, любующегося взора;

— А та фантазия, Марья Сергеевна, что ваши аристократические друзья при виде меня в моем обыкновенном затрапезном платьишке и говорить-то со мною не захотят, пожалуй, таким увальнем я им да дикобразом покажусь. А здесь кучер — как кучер. Сижу на козлах, ни кого не трогаю, правлю исправно; пожелают — лихо прокачу от вокзала до усадьбы, и не узнает никто, кучер ли Ерема на козлах сидит либо дворянин, отставной чиновник Александр сам Павлов Ранцев, — засмеялся он своим симпатичным, детски-добродушным смехом. — Только вы уже сделайте милость, не выдавайте, — добавил «медвежатник», лукаво прищурившись.

— Хорошо, хорошо не выдадим, уж, — усмехнулась тетя Муся, — так и скажу нашим друзьям: новую тройку купил брат Сергей и пригласил ей подстать и красавца-кучера.

— Красавца? — протянул Ранцев, — да неужто не смеетесь? Хорош мой наряд? Нравится вам? — и весь он просиял, оживился и вопрошающими глазами впился в лицо тети Муси, усевшейся уже в экипаж рядом со мною.

— Нравится, конечно, — тихо, чуть слышно прошептала она. Я взглянула на Александра Павловича. Никогда до сих пор не удавалось мне видеть у него такого счастливого, такого радостного лица. Все черты его, казалось говорили:

«Я счастлив, что вам нравится моя выдумка а, может быть, и сам я, хотя бы чуточку, хотя бы немножко»…

И, чтобы скрыть свое волнение, он гикнул, свистнул, гаркнул на лошадей. Белая тройка сразу снялась с места и вихрем понеслась по липовой аллее.

Дух захватывало от этой быстрой скачки. Кони неслись как бешеные. Заливчато звенели колокольчики под дугой. Молодцевато звучали в прозрачном и хрупком, как стекло, осеннем воздухе громкие возгласы возницы.

— Эй, соколики, эй, родные, не выдавай! — покрикивал то и дело на лошадей своим музыкальным голосом Ранцев.

У ограды графской усадьбы я попросила его остановить тройку. Мы условились с Марией Клейн еще накануне, что я заеду за нею. Мария домовитая и хлопотливая, как и надо было ожидать этого от нее еще в годы ее детства, теперь, под присмотром сильно постаревшей мисс Гаррисон, окончательно взяла в свои руки хозяйство. Теперь все управление графским домом лежало на ней одной. Да и дело по имению она вела сама вместо своего престарелого отца. Энергичная, трудолюбивая, внимательная Мария, казалось, была рождена для того, чтобы быть хозяйкой. За эти последние годы она мало изменилась. Теперь ей было уже двадцать два года. Ее близорукие глаза смотрели по-прежнему просто, ясно и озабоченно на свет Божий; старообразное лицо не знало улыбки, а проворные пальцы не выпускали работы из рук.

Мария встретила меня на пороге террасы.

— Ага, наконец-то! Как ты поздно… Пойдем скорей, я покажу тебе, как я все устроила для них — и, схватившись за руку, мы побежали в комнаты.

— Вот видишь, этот chaise longue я приобрела по случаю для графа… Неправда ли, не дурен? — с восторгом глядя на зеленую атласную с желтыми букетами кушетку, совсем не подходившую к общему строго выдержанному стилю мебели, указывала мне Мария. — Ну, как тебе нравится? Сама мисс Гаррисон одобрила, честное слово!

Мне хотелось сказать Марии, что кушетка ее ужасна, что сочетание цветов возмутительно и напоминает яичницу с луком, но я удержалась, чтобы не огорчить эту милую обо всех и обо всем всегда заботящуюся девушку. Из кабинета старого графа мы прошли в комнату Этьена, оттуда к madame Клео и в уголок Лили. Наконец попали в прелестный, как нарядная бонбоньерка, будуар Ани. Все, что было лучшего из мебели, картин и безделушек в доме, Мария перетащила сюда в апартаменты своей любимицы. Пушистый ковер покрывал пол. Картины в изящных рамках висели на стенах; фарфоровые бибело заполняли собою этажерки. Всюду в нарядных вазах стояло много цветов.

— Неправда ли, прелестно? Это добрая Мария так заботится о своей Ани, — услышали мы обе голос мисс Гаррисон за нашими плечами, и величавая, седоволосая с ее гордой осанкой и сухим надменным лицом старая англичанка предстала перед нами. Я по привычке, усвоенной с детства, поцеловала ей руку. — Об Ани нельзя не заботиться. Он; у нас как принцесса. Нет никого лучше Ани в целом мире, с глубокой уверенностью произнесла Мария, и трогательным стало в эту минуту ее лицо.

Мисс Гаррисон оглядела с видом знатока мой наряд.

— Тебе не хватает цветов, — произнесла она серьезно и, вынув из букета, поставленного Марией на письменном столе Ани, две полураспустившиеся белые розы, подала мне их. Вспыхнув от удовольствия, я всунула одну из них стеблем в петличку моего жакета, другую же нерешительно вертела в руке.

— Я пойду надену шляпу, а ты пробеги еще раз комнаты, погляди, все ли там на местах, — произнесла озабоченным тоном Мария, быстро выбегая из будуара. Мне осталось только исполнить ее желание. Быстро обошла я апартаменты, приготовленные для хозяев, и остановилась на пороге кабинета Этьена. Когда то маленький темноволосый малютка спал в этой комнате. Тут была детская его и Вади. Теперь этот мальчик вырос, превратился в двадцатилетнего взрослого юношу, которого я увижу через какие-нибудь полчаса. Но я помню и люблю Этьена тем темноволосым серьезным мальчиком, каким он был в детстве и в память моей детской привязанности к нему я быстро схватила графин с водою, который стоял на столике у окна, сняла с него пробку и вместо нее опустила в воду вторую белую розу, которую до сих пор вертела в руке.

«Посмотрим, угадает ли Этьен, кто подарил ему эту розу», — мелькнула в моем уме шаловливая мысль.

Потом, как ни в чем не бывало, я вышла из комнаты, крикнула Марии поторопиться, простилась с мисс Гаррисон и, вернувшись к белой тройке, помчалась с моими спутниками дальше на вокзал.

* * *

— Поезд придет через две минуты… Чуть-чуть не опоздали — нечего сказать хороши! — волнуясь говорила Мария, нетерпеливо шагая по платформе своими крупными характерными шагами.

— А мне кажется, он уже подходит. Смотрите, смотрите, вон показался дымок….. — указывая рукою вдаль, волнуясь, говорила тетя Муся. Она была права. Меньше нежели через две минуты поезд с грохотом подкатил к дебаркадеру. Засуетились носильщики, забегали люди. Из купе первого класса выглянуло чье-то знакомое лицо. Еще минута, и бережно поддерживаемый с двух сторон madame Клео и Лили, успевшей стать вполне взрослой барышней, за эти три последние года, что мы не видались с нею, тяжело волоча парализованную ногу, вышел старый граф д'Оберн. Он очень осунулся, постарел и пожелтел за свою болезнь, но все же старался держаться прямо и прежнее спокойствие и величие хранило его холодное, аристократическое лицо. — Ани! Ани! Голубка моя! Красавица! — услышал я в тот же миг дрожащий голос Марии и она бросилась на шею к высокой стройной барышне с золотистыми, очень красиво причесанными волосами и антично-правильным застывшим лицом статуи. Мария говорила правду: графиня Ани д'Оберн стала настоящей красавицей.

Но мне не понравилась, однако, эта холодная, как бы скучающая красота, точно разрешавшая любоваться собою. Ничего приветливого и ласкового не заметила я в этом, равнодушном ко всему миру, античном личике. Одета она была по последней картинке. Но и самый наряд ее, чересчур изысканный для дороги, не понравился мне. Наряд этот, как и лицо, как и все существо Ани как будто говорили: любуйтесь мною. Смотрите, какая я изящная, красивая! Как резко я отличаюсь от всех, как я далека от вас таких обыкновенных, таких маленьких и ничтожных! Она холодно принимала восторженные приветствия Марии, буквально, повисшей у нее на шее.

— Ну, ну, полно, Мария, полно, моя старушка, — снисходительно трепля изящной маленькой ручкой, стянутой щегольской перчаткой, по мокрому от слез лицу Марии, приговаривала она, — что тут плакать, я не понимаю, право! Как будто, не на радость, а на горе мы увиделись снова с тобою, не плакать, а смеяться надо, душечка.

— Аничка, красоточка, принцесса моя, ангелочек мой! Как я счастлива, как я счастлива, — лепетала Мария, то вглядываясь бесконечно любящими глазами в лицо молодой графини, то снова бросаясь целовать и обнимать ее. Я так заинтересовалась этой сценой встречи двух подруг, что не заметила, как кто-то подошел ко мне и хорошо знакомый мягкий голос произнес тихо: «А со мною ты и вовсе не хочешь здороваться, злая Люся! Да и выросла же ты, совсем взрослая барышня стала! „Этьен“!»

Ну, конечно, он, Этьен, хотя и трудно узнать в этом высоком, изящном молодом человеке с темными усиками и умным, одухотворенным, несколько задумчивым лицом моего милого товарища детства.

Только черные, глубокие, прекрасные глаза Этьена, с их выражением необычайной доброты, остались теми же, да прежняя детская улыбка играла под новыми для меня в его лице черными усиками.

Мы дружески пожали друг другу руки.

— Спасибо за письма, они доставляли мне только радости на чужбине, — произнес он значительно, и мне показалось, что его серьезный, глубокий взгляд с особенно добрым и ласковым выражением остановился на мне. Потом, я приветствовала старого графа, madame Клео, нимало не изменившуюся за эти годы, и ее дочку Лили, веселую, бойкую плутовку, поглядывающую на нас всех живыми любопытными глазами из-под огромного навеса чересчур пышной модной прически.

Наконец, все мы вышли на перрон нашей скромной провинциальной станции.

Здесь уже ждала коляска д'Оберн и лихая белая тройка из Борка. Красавцы кони и не уступающая им в красоте запряжка, с самим нарядным кучером во главе, сразу привлекли всеобщее внимание. Даже Ани вышла из своего равнодушного состояния и искренно восторгалась неожиданным явлением.

— Марья Сергеевна, Люся! Неужели это — ваше? Откуда вы добыли такую прелесть? — спрашивали нас, наперерыв, наши друзья. Но мы с тетей Мусей только таинственно отмалчивались на все эти расспросы.

— С приездом, господа, ваше сиятельство! Не желаете ли садиться, лихо прокачу, — умышлено копируя манеру и говор простолюдина, предложил оригинальный кучер.

— Ах, пожалуйста! — весело отозвалась Лили за всех и первая впорхнула в коляску; следом за нею там поместились мы с тетей Мусей, Ани и Этьен.

В графском экипаже поехали сам граф, madame Клео, Мария и фельдшер, который ни на минуту не оставлял теперь больного старика.

— Эй, соколики, не выдавай! — молодечески гаркнул мнимый кучер, и белая тройка понеслась. Теперь лошади не бежали, а мчались стрелою, едва касаясь ногами земли. Я даже зажмурила глаза от удовольствия. Лили не переставала восторгаться вслух:

— Восторг! Прелесть что за езда! Божественно!

Даже Ани вышла из своего олимпийского спокойствия и хвалила тройку и кучера. В несколько минут белые лошади домчали нас до усадьбы д'Оберн и остановились сразу, как вкопанные, перед чугунными воротами с гербом. Этьен первый выскочил из экипажа и подал руку сестре. Я взглянула на Ани. Куда девалось скучающее выражение ее красивого лица, четверть часа тому назад поразившее меня на вокзале. Милая улыбка играла теперь на нем, делая его чарующе прелестным.

— Какая красота эта ваша новая тройка, — говорила ока оживленно, — я давно не чувствовала такого наслаждения от быстрой, дух захватывающей езды. А ваш красавец-кучер, он — настоящий мастер своего дела! — ласково взглянув на нашего импровизированного возницу, добавила она по-французски, потом, обращаясь к Этьену, сказала: — Дай мне денег. Я хочу подарить что-нибудь на чай этому молодцу.

Мы менее всего с тетей Мусей ожидали подобного исхода дела. Краснея до ушей, моя тетка стала, было, шепотом отговаривать Ани не приводить в исполнение ее намерения, говоря что-то на тему о том, что не следует слишком баловать «людей»… Но к нашему полному отчаянию Ани и не подумала слушать ее благоразумного совета. Она быстро взяла у Этьена переданный ей им серебряный рубль и протянула его Ранцеву, невозмутимо сидевшему на козлах. Каково же было удивление наших друзей, когда красавец-кучер, перебросив вожжи из одной руки в другую, приподнял свою кучерскую шапочку и на правильном французском языке отвечал Ани:

— О, пусть не беспокоится молодая графиня, на чай я не возьму. Но я потребую гораздо более серьезного вознаграждения.

— А именно? — теряясь от неожиданности спросила изумленная Ани.

— А именно, — быстро переходя на русский язык, подхватил Александр Павлович, под наш бешеный хохот, мой и тети Муси. — А именно, я буду иметь честь просить вас, графиня, молодого графа и барышню (он поклонился в сторону Лили), всю вашу семью, словом, пожаловать в ближайший праздник в мою лесную трущобу, откушать хлеба, соли у «медвежатника» в его Борке.

— То есть, у Александра Павловича Ранцева, — с новым взрывом смеха отрекомендовала всеобщего любимца нашим друзьям тетя Муся.

— Ох… вот неожиданность-то, — протянула Лили, удивленная не меньше молодой графини. А Ани же на чай ему дать хотела… помещику дать на чай… — Громкий взрыв смеха покрыл ее слова. Сама Ани казалась менее всех удивленной и сконфуженной этим инцидентом. С врожденным светской девушке тактом она протянула руку «медвежатнику» и, улыбаясь, любезной улыбкой, произнесла:

— Должна сознаться, что вы дали полную иллюзию кучера простолюдина, monsieur Ранцев. Мне и в голову не пришла мысль заподозрить вас в маскараде. Он был крайне удачен. Роль проведена была вами великолепно и вы заслуживаете всяческого поощрения. Мы с братом и Лили непременно заглянем к вам в следующий же праздник. — И улыбнувшись еще раз на прощанье своей обаятельной улыбкой, Ани пожала ему руку. Сам граф, чувствуя себя уставшим с дороги, прошел к себе, а мы, несмотря на все уговоры и просьбы наших друзей провести у них этот день, ускакали с Ранцевым, на его тройке, в «Милое».

В тот же вечер, когда я, уже приготовляясь лечь спать, лениво доплетала на ночь косу, кто-то стукнул пальцем в мое окно.

Я быстро выглянула в сад. В лучах месяца, вся облитая его нежным сиянием, кутаясь в белый пуховый платок, перед моим окном на дорожке сада стояла тетя Муся.

— Смотри какая дивная ночь, Люська, выходи скорее. Погуляем перед сном, — особенным, как мне показалось тогда, голосом, проговорила она. Я — страстная любительница таких ночных прогулок, когда серебряный месяц заливает каким-то призрачным светом все окружающие предметы, когда небо с его ночными облаками кажется фантастическими владениями неведомого волшебника, соорудившего свой сказочный терем на млечных высотах! Быстро накинула я теплую шаль и выскочила в сад.

— Смотри на месяц, Люська. Красота какая! А небо-то, небо! И воздух какой! Ты чувствуешь — точно лето, а не сентябрь в начале. И на душе как-то празднично нынче! Ах, Люська, Люська, зачем ты так бессовестно молода, что не сможешь понять меня, то, что я сейчас чувствую и переживаю! — непроизвольно сорвалось с губ тети Муси, в то время, как все лицо ее так и дышало счастьем, непосредственным, ярким и молодым. Я заметила у нее такое же точно выражение тогда, когда она ехала нынче на вокзал встречать д'Оберн. Казалось, какой-то неисчерпаемый источник сокровищ скопился в душе моей тетки, и она, как скупец, дрожала над своим богатством, не желая показывать его людям и, все же, помимо собственной воли, выдавала себя. Ее глаза, поднятые к небу, теперь были влажны. Их странный блеск мне показался слезами, счастливыми слезами в обманчивых лучах месяца. И губы ее улыбались счастливой и гордой улыбкой. Я крепко обняла ее.

— Тетя Муся, милая, родная, расскажи ты мне, что у тебя на душе. Я уже не маленькая и сумею понять тебя, — просила я мою молодую тетку. Она взглянула на меня, потом крепко обняла и поцеловала в губы.

— Моя маленькая Люся, дай Бог тебе испытать когда-нибудь такое же светлое и отрадное чувство, которое испытываю сейчас я. Ты помнишь мои мечты о монастыре, об уединенной келейке? Теперь они заменились другими. Теперь я хочу другой жизни, совсем иной, новой. Хочу тихого, привольного житья у домашнего очага, в глуши леса, рядом с любимым мужем, с человеком, который понял и оценил меня и не сегодня, завтра, будет просить меня и стать его женою. Ах, как это будет хорошо, Люська… У меня будет мое собственное гнездышко, свои дети. Я буду их воспитывать и любить… Появится цель жизни и новый смысл ее. И я счастлива уже при одной такой мысли, бесконечно счастлива, моя милая, моя хорошая Люська! — и, говоря это, тетя Муся крепко обняла меня и осыпала градом поцелуев мои щеки, губы и глаза.

Изо всего сказанного я поняла, что моя тетка любит, «медвежатника», в свою очередь любившего ее, и что в самом недалеком будущем в нашем деревенском доме будет отпразднована новая свадьба.

II

В лесном гнезде

— Кажется, мы приехали слишком рано? — весело, выпрыгивая с легкостью девочки из шарабана, спрашивала тетя Муся у подоспевшего к нам навстречу хозяина.

Я никогда еще не бывала в «Борке».

Маленькая усадьба Александра Павловича Ранцева лежала в самой глуши огромного старого леса, наполовину хвойного, наполовину лиственного. Небольшой, как бы охотничий домик совсем спрятался в лесной чаще. От тени, бросаемой деревьями, постоянные сумерки царили в его четырех уютных комнатах. В этих чистеньких уютных горницах все говорило о профессии самого хозяина. Всюду: на полу, на стенах и тахтах, лежали и висели шкуры убитых Ранцевым зверей, медведей по преимуществу. Всевозможных родов оружия, начиная с примитивного охотничьего ножа и кончая усовершенствованным ружьем последнего модного образца, были развешаны поверх ковров на стенах кабинета. Два чучела огромных медведей стояли, как бы карауля вход в охотничий домик. Под письменным столом покоился старый матерый волк, набитый сеном. Кроме повара и кучера Гаврилы, великолепного охотника в Борке, у Ранцева не было другой прислуги. Зато здесь находилась целая псарня самых разнородных охотничьих псов. С оглушительным лаем и визгом встретила нас целая дюжина собак, сеттеров, легавых, гончих и редких волкодавов, приветствуя наше появление. Собаки лаяли, арапник щелкал, повар и Гаврила унимали их надрываясь от тщетных усилий прекратить этот оригинальный концерт. Впечатление от первых минут нашего появления в Борке получилось самое смешанное. Наконец всеми правдами и неправдами удалось утихомирить собак, и хозяин, радостный и счастливый нашим приездом, повел нас показывать нам свои владения.

Чудный, любимый мои лес служил прекрасной рамой к его маленькой усадьбе. И тихий меланхолический шум деревьев чудесно гармонировал с тишиной охотничьего домика, нарушаемой, разве только, собачьим лаем да звуками гитары, под аккомпанемент которой распевал свои песни Ранцев. Все здесь нам ужасно понравилось мне и тете Мусе. Мы не успели налюбоваться, как следует, шкурами и чучелами зверей, как послышался стук подъезжающего экипажа, и цветные платья барышень замелькали среди зелени деревьев. А через несколько секунд высокий вместительный кабриолет д'Оберн подкатил к крыльцу лесной усадьбы. Приехала из «Анина» только молодежь. Старый граф, мисс Гаррисон и madame Клео остались дома. Мария и Лили оделись соответственно случаю в простые ситцевые платья со скромными украшениями, чтобы удобнее было чувствовать себя среди не вполне обыденной обстановки, природы и леса. Этьен тоже надел ради случая самый скромный костюм. Одна Ани вырядилась, словно на бал или для театра. Воздушное газовое платье нежно-зеленого цвета с массою кружев, оборок и рюшей, утрировано-узкое у ступней ног, окутывало, как облако, ее тонкую, стройную фигуру. Зеленые же чулки и башмаки с пряжкой так мало подходили для прогулки по лесу. Огромная шляпа кивала с головы юной графини своими нарядными страусовыми перьями. Вследствие неимоверной узости подола, Ани едва могла ступать и семенила маленькими смешными шажками.

Мы невольно переглянулись с тетей Мусей при виде этого театрального костюма. Но Ани не заметила нашего изумления. Она казалась особенно оживленной нынче. Самая очаровательная улыбка не сходила с ее розовых губок, а разгоревшиеся глаза так и сияли от удовольствия. Она, то и дело, смеялась, звонко и не совсем естественно и кокетничала напропалую с хозяином дома. «Нет, нет, monsieur Ранцев, — со своей обворожительной улыбкой запротестовала она, когда Александр Павлович пожелал вести к обеденному столу тетю Мусю — нет, нет, сегодня вы мой пленник и я вас не уступлю никому. Неужели же вы будете так нелюбезны, — чтобы отказываться от общества дамы», — прибавила она, кокетливо поглядывая на немного растерявшегося Ранцева. Александр Павлович был настоящим дикарем по натуре. Он никогда не вращался в светском обществе и явно оказываемое ему внимание со стороны светской барышни и смущало, стесняло его, и вместе с тем несколько льстило его самолюбию, потому что он особенно любезно и внимательно стал относиться к Ани. За столом с одной стороны Ранцева поместилась тетя Муся, с другой — Ани. Как любезный хозяин, он старался оказывать в одинаковой мере внимание той и другой. Но Ани, буквально, не давала ему никакой возможности перемолвиться хоть одним словом с его другой соседкой. Она трещала без умолку о Париже и морских купаньях, на которых провела последнее лето, и об утомившем ее зимнем бальном сезоне и о том, что она терпеть не может шума и светских выездов, а предпочитает тихую жизнь где нибудь в захолустье среди лесов и дубрав милой родины.

— Милой родины? Полно, так ли я слышу? — внезапно вмешался в этот разговор Этьен, сидевший между Лили и мною за обедом: — с каких это пор ты стала такой ярой патриоткой, Ани, и так полюбила свою «милую» родину. В Париже и за границей, помнится мне, ты ее терпеть не могла и с тоскою и унынием помышляла о возвращении назад, в Россию. А теперь? Какой ветер повеял на вас, моя дражайшая сестрица? — с добродушным смехом заключил свою речь Этьен.

Но этот добродушный смех не понравился Ани. Ее лицо приняло сердитое, негодующее выражение, а очаровательная улыбка заменилась гримасой неудовольствия.

— Раз я говорю — Стало быть, это так! — произнесла она с уничтожающим взглядом в сторону брата, — и мне странно, что ты решился судить о том, чего сам хорошенько не знаешь.

— Я сужу только по вынесенному мною впечатлению, — отпарировал Этьен — и по твоим словам.

Новое блюдо, мастерски зажаренная оленина (Александр Павлович, угощал нас под стать обстановке лесной усадьбы охотничьими блюдами преимущественно), прекратило спор.

— Посмотри, как ломается нынче наша Аничка! — шепнула мне Лили, наклоняясь над своей тарелкой, — она задалась, очевидно, целью очаровать медвежатника, который имел удовольствие ей понравиться с первой же встречи.

— Ну, вот еще! Никто ей не может нравиться. Ей нравится только она сама, — так же тихо отвечала я.

— Много ты понимаешь! — усмехнулась Лили. Я нашу Ани наизусть выучила. От скуки и безделья она готова пуститься даже в глупое кокетство. Недаром же сегодня прежде, нежели надеть это платье, она перебрала и забраковала с десяток других. Мы с Марией из сил выбились, помогая ей одеваться. А сейчас ты видишь, как она ломается все время. Слепой и тот заметит.

Действительно, Ани не переставала кокетничать во все продолжение обеда, вызывая этим удивление и неудовольствие со стороны присутствующих. Наконец, кончился этот долгий, ставший под конец, несмотря на любезность и хлебосольство хозяина, утомительным обед. За десертом Ани сказала, посылая одну из очаровательнейших своих улыбок по адресу своего соседа: — Мне так безумно нравится ваша тройка, monsieur Ранцев и так страстно хочется нынче пронестись еще раз на этих чудо-сказочных конях. Вы не откажете прокатить меня на ней после обеда, разумеется.

— Ну, это не совсем любезно с твоей стороны по отношению нас других гостей, — заметила Лили, — всем нам хотелось бы тоже прокатиться на чудесной тройке, но всем не поместиться в экипаже monsieur Ранцева. А это довольно таки скучная история сидеть дома, поджидая тех, кому посчастливилось совершить такую прогулку.

— Но я с удовольствием посижу дома и подожду вас, — предупредительно вставила свое слово Мария, всегда готовая на жертвы ради других.

— Нет, нет, и думать об этом не смей! — категорически запротестовал Этьен, — если всем нельзя поместиться в экипаже, то и не следует ехать вовсе. Лучше пройдемте в лес, погуляем пешком.

— Терпеть не могу ходить пешком. И теперь рано темнеет к тому же, да и сырость всегда поздней осенью в лесу, — недовольным голосом протянула Ани.

— Ну, что ты! Какая же теперь поздняя осень? Тепло и ясно как летом. Сама же ты приехала в легком кисейном платье, так, стало быть, менее всего думала о сырости, — добродушно посмеивался над сестрой Этьен.

Ани поневоле пришлось сдаться и прикусить язычок. Легкое газовое платье на этот раз послужило веской уликой против его хозяйки. Кроме того, все мы с таким восторгом схватились за идею пешей прогулки, что Ани оставалось только подчиниться всеобщему голосу и желанию большинства.

— Monsieur Ранцев, я не могу идти одна, дайте мне вашу руку, — тянула она тем же недовольным тоном, тяжело повисая на руке Александра Павловича. Наш скромный «медвежатник», очевидно, был очень польщен таким вниманием блестящей молоденькой аристократки, потому что он с самым галантным видом предложил ей руку и повел ее на прогулку. Этьен, в свою очередь, предложил руку тете Мусе. Мария, Лили и я, взявшись за руки, замыкали шествие.

Теми же смешными маленькими шажками Ани, слишком стянутая своей узкой модной юбкой, засеменила по лесной тропинке. Перья ее шляпы то и дело задевали за ветви деревьев, а оборки ее легкого газового платья грозили ежеминутно зацепиться за встречные сучья, порваться и обратиться в лохмотья. К тому же, непривычная к лесным прогулкам, она постоянно спотыкалась; ноги у нее подвертывались, и если бы не предупредительность и ловкость ее кавалера, Ани давно бы растянулась во всю ее длину посреди лесной дороги.

— Терпеть не могу таких прогулок! Толи дело Булонский лес и Елисейские поля! Таких трущоб, как здесь, и помину нет за границей! — ворчала она.

— А как же, милая, родина и тоска по ней? И желанье забиться в глухие дебри России, все то, о чем ты с таким жаром проповедовала за обедом? — подхватил Этьен, никогда не пропускавший ни слова из речи собеседников.

— Ха, ха, ха! — разразилась смехом Лили, довольная тем, что удалось смутить юную графиню.

— Я… я… совсем не то хотела сказать… — оправдывалась, чуть ли не в первый раз в жизни сконфузившаяся Ани — я хотела только…

Но ей не пришлось договорит того, что она хотела сказать. Легкий шелест в траве среди сухих листьев, в стороне от лесной дороги, привлек наше внимание. Зашевелились сухие, прошлогодние листья, и при ярком свете солнца в пожелтевшей траве мелькнула серая глянцевитая в черных крапинках спина какого-то пресмыкающегося.

— Змея! — не своим голосом вскрикнула Ани. — Змея, мне дурно, поддержите меня! — и она рассчитано-грациозным движением стала клониться к земле, с тем очевидным намерением, чтобы ее спутник поддержал ее. И это движение и самый крик Ани показались нам всем неестественным, вычурным; театральным.

— Господь с вами! откуда здесь у нас могут быть змеи, графиня, это просто большая лягушка, — успокаивал ее Ранцев.

Но она ничего не хотела слышать.

— Я боюсь… я не могу….. я не хочу идти в лес. У меня ноги подкашиваются от страха. Шагу ступить не могу дальше… Monsieur Ранцев, не будете ли так добры взять меня на руки и донести до дома? Вы такой сильный, что я думаю вам это не доставить труда, — произнесла томно Ани, бросая в сторону своего спутника умоляющие взгляды.

Александр Павлович совсем смутился и растерянными глазами поглядывал на всех нас. Этьен вспыхнул.

— Что за глупости ты выдумываешь, Ани, — произнес он таким недовольным голосом, какого я еще и не слышала у него, — что ты разыгрываешь из себя маленькую, наивную девочку? Ведь тебе уже девятнадцать лет — постыдись!

— Но я боюсь, боюсь! Я шагу не могу сделать, повторяю… Мне все будет казаться, что эти отвратительные змеи и жабы коснутся моей ноги, и мне делается дурно при одной мысли об этом! — лепетала Ани, делая испуганное, страдальческое лицо.

— Какой вздор, — окончательно возмутился Этьен, — тебе же говорят, что змей здесь и не водится даже, а что касается лягушек, то их глупо бояться: они удирают при малейшем приближении человека и бояться их нечего, они безвредны. Если же ты чувствуешь себя дурно, дай одну руку мне, другую Марии Сергеевне, и мы доведем тебя.

Очевидно, такая перспектива мало улыбалась Ани, потому что она тотчас же подтянулась и, как ни в чем не бывало, засеменила снова своими маленькими ножками, опираясь на руку Ранцева.

Этьен снова повел тетю Мусю. Я с Марией и Лили ровным шагом, в ногу, подражая солдатам, замаршировали, крепко держась за руки.

«Allons, enfants de la patrie» (идем, дети родины), — запела на весь лес гимн армии Спасения звонким приятным голосом молоденькая швейцарка и мы быстро прошли вперед. Довольно далеко отстала от нас остальная компания. Песня армии Спасения сменилась бравурным маршем Буланже. Я весело подтягивала Лили в то время, как Мария то и дело оглядывалась, стараясь узнать, что происходило позади нас, как себя чувствовала Ани, состояние которой тревожило ее не на шутку.

— Перестань волноваться, Мари, ничего не случится с твоей принцессой, — убеждала Лили нашу спутницу; — охота быть такою легковерной и реагировать так на все ломанья этой кривляки.

— Ах, неправда, вы не понимаете Анички! У Анички особенная душа, которую никто не поймет, к ней нельзя подходить с обыкновенной меркой. Ани слишком аристократка по духу… — отчаянно защищала свою подругу Мария.

— Ха, ха, ха! — заразительно-весело и громко расхохоталась Лили, — ты, должно быть…..

Но ей не суждено было докончить ее фразы. В ту же секунду резкий отчаянный крик пронзительным звуком пронесся по лесу.

— Ай, больно! больно! — услышали мы вслед за этим душу раздирающие вопли. Быстро переглянувшись между собою, мы повернули назад. Странная картина представилась нашим глазам. Ани вся белая, как белый шарф, кинутый на ее плечи, сидела на пне срубленного дерева.

Тетя Муся, Этьен и Александр Павлович стояли подле нее.

Все трое хранили на лицах озабоченное и тревожное выражение.

— Уж эти высокие модные каблуки… Не даром я терпеть не могу их… С ними не только свихнуть, но и сломать ногу можно. Бедная Ани, вам, должно быть, очень больно? — сочувственно говорила тетя Муся.

— О! — могла только простонать Ани в ответ. Теперь она уже не притворялась. Краски совсем сбежали с ее лица. Даже губы ее побелели и заметно дрожали. А чудные наполненные мукой страдания глаза невольно вызывали сочувствие присутствующих. Теперь ее недавно еще холодное, полное самоуверенности, надменное лицо казалось детски трогательным, беспомощным и милым. Изящная зеленая туфелька со сбитым на сторону каблуком лежала в траве, как наглядное доказательство случившегося несчастья. Теперь уже Ани действительно не могла идти. И сам Этьен попросил Ранцева помочь донести его сестру до дома. Мужчины скрестили кисти рук и наклонились перед Ани. Последняя при помощи тети Муси и Марии опустилась на эти живые носилки и, охватив руками плечи Ранцева и брата, поднялась на их сильных руках на воздух.

Обратное шествие в Борок было печальным шествием. Ани каждую минуту испускала стоны. Вывихнутая нога болела ужасно. Непроизвольные слезы то и дело выступали у нее на глазах. Нам всем было смертельно жаль бедную девушку. Наконец, мы достигли лесного домика. Мужчины опустили Ани на широкую тафту в кабинете хозяина.

Кучер Гаврило помчался на одной из белых лошадей, умевшей ходить и в запряжке и под верхом, в город за доктором. Все мы окружили ложе Ани, стараясь, насколько возможно, облегчить ее страдания. Через часа полтора прискакал доктор и вправил вывихнутый сустав. Надо сказать, к чести Ани, она с редкой стойкостью выдержала эту операцию и только крепко сжимала зубы, чтобы не кричать от боли на весь дом. Больную ногу забинтовали, обложив предварительно лубками. Теперь, когда боль утихла, Ани снова стала прежней светской, самоуверенной барышней. Она кокетливо благодарила Ранцева за его заботы о ней и, томно поглядывая на него, страшно конфузившегося с непривычки под этими взглядами, извинялась за причиненное ею в его доме беспокойство. Экипаж д'Оберн должен был приехать только к десяти вечера.

Ранние осенние сумерки скоро окутали лес. В двух шагах от дома и террасы, где мы пили чай, притаилась черная беспросветная мгла. То тут, то там собаки, верные сторожа усадьбы, нарушали тишину своим угрожающим лаем. Но вот замелькали огоньки на поляне, окружающей лесной домик. Это повар и кучер зажигали иллюминацию. Вскоре на всех ближайших деревьях загорелись разноцветные фонарики и ближайшая к нам часть леса осветилась.

Получилась фееричная картина. К ней прибавился скоро еще новый неожиданный эффект. С шипеньем взвилась с середины поляны огненная змея ракеты и целым миллиардом горючих стрел понеслась обратно к земле, за нею — другая, третья. Все пришли в восторг от фейерверка. Только вечно чем-либо озабоченная Мария и тут осталась верна себе: она прожужжала всем нам уши своею просьбою прекратить фейерверк из опасения поджечь лес и дом.

— А теперь спойте нам что-нибудь. Вы так дивно поете, — по просила я нашего гостеприимного хозяина.

— Да, да, — подхватили мою просьбу и все присутствующие — вы должны нам спеть! Берите же скорее вашу гитару… Мы ждем…

— Доставьте мне удовольствие, monsieur Ранцев, — томно присоединила свой голосок к голосам остальных и Ани, — я так люблю наше заунывное русское пение. — И она улыбнулась снова своей чарующей улыбкой, действие которой знала как нельзя лучше. Ранцев, далекий глупого ломания, без отговорок принес гитару и, ударив по струнам, сыграл прелюдию.

«Близко города Славянска

Наверху крутой горы…» —

начал он своим звучным бархатным басом. Все затихли при первых же звуках этого чудного голоса и обратились в слух. По мере того как разгоралась песня в представлении слушателей воскрес древний город, старинный русский боярский терем со стрельчатыми оконцами… Мелькнуло румяное свежее личико юной пригожей боярышни. Предстал перед нею и статный смелый богатырь-витязь, увозивший Любашу из родного дома… Бегство… Погоня… крики… А бархатный голос певца разливался все шире и шире, все властнее и властнее захватывал наше внимание, все певучее и певучее расплывался в теплом по-летнему сентябрьском воздухе. Черная мгла таилась по-прежнему там, далеко в лесу. По-прежнему гирляндой разноцветных фонариков была освещена усадьба. По-прежнему вспыхивали здесь и там отрывистые голоса лающих псов… Но настроение было уже другое. Не знаю, как у других, но мне в душу вливалась приятная, сладкая грусть и чувство неизмеримой любви к своей родине, сознательно и ярко заговорившие в моем сердце в эти минуты, под впечатлением настоящей русской старинной песни.

За первой песнью зазвучала вторая…

Привольем русской широкой степи повеяло от нее… Об удалой древней дружине, о грозных наездах русских витязей-богатырей на татар-басурман, на печенегов-варягов говорилось в ней… Идет кровавая сеча. Падают один за другим русские витязи, валятся, как колосья спелые на ниве… Слышится лязг сабель и звон мечей… Валятся долу буйные богатырские головы… Грозно радуются, ликуют враги. И вот появляется главный витязь-вождь, не то Микула Селянинович, не то Добрыня Никитич, с лицом и фигурой Александра Павловича Ранцева, нашего медвежатника; и при виде него бросаются в бегство враги… Такая картина представлялась моим умственным взорам под дивное пение хозяина дома. А песня все лилась, разливалась широкой волною, то вспыхивая, то замирая… Я незаметно обвела глазами лица присутствующих. Глубокой задумчивостью дышали черты Этьена… Неподдельным восторгом искрились глаза тети Муси. Ярко разгорелись щеки Лили. Обычная озабоченность покинула старообразное лицо Марии, и она помолодела и засияла под впечатлением пения. Но сильнее других, казалось, была очарована Ани. Она буквально не сводила глаз с певца и неопределенная мягкая улыбка, делавшая прелестным ее классически правильное личико, не сходила с губ молодой графини.

Неожиданно оборвалась рыдающая струна… Александр Павлович передохнул немного и снова заиграл прелюдию другой песни: «За морем синица…» — бойко и весело затянул он, тряхнув кудрями. Куда девалась за минуту до этого преобладающая меланхолическая нотка в его пении?… Теперь он словно преобразился. Загорелись бойкими задорными огоньками его детски добродушные глаза, раскрылись в простой доверчиво-радостной улыбке губы. Он притоптывал в такт песни ногою, присвистывал и ухарски гикал после каждого куплета. И все мы оживились вместе с ним. Веселый плясовой мотив словно вихрем налетел и подхватил нас и закружил наши головы и сердца в какой-то воображаемой пляске. Стало вдруг весело-весело на душе. Захотелось всех обласкать, обнять, видеть во всех окружающих друзей и доброжелателей. Поэтому неприятным разочарованием явилось для нас появление Гаврилы, возвестившего о присланных за молодыми господами из «Анина» лошадях.

— Я никогда не забуду ни этого дивного пения ни сегодняшнего вечера, проведенного в вашем чудном лесном уголку, — особенно значительно, с ласковым взглядом и своей обаятельной улыбкой произнесла Ани, пожимая руку медвежатника. Тот еще не успел опомниться от захватившего его самого очарования, навеянного звуками гитары и мелодичным складом старинных русских песен. Он стоял смущенный и счастливый произведенным на всех нас впечатлением, получившимся от его действительно редкого исполнения. Вдруг лицо Ани приняло лукавое выражение, а синие глаза блеснули кокетливо и задорно:

— Как хорошо было бы, monsieur Ранцев, если бы вы проводили нас! — произнесли просительно ее розовые губки.

— Но, но ведь у меня остаются еще гости — Марья Сергеевна и Люсенька, — сконфуженно пролепетал ей в ответ Александр Павлович.

— О, что касается нас, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Нам с Люсей давно пора домой, — холодным официальным тоном отвечала тетя Муся, и лицо ее приняло в эту минуту то выражение недовольства, которое я не выносила у нее.

— Вот и отлично, — искренно вырвалось у Ани, — вот и отлично: за нами прислали семейную долгушу, в которой мы все прекрасно разместимся. Сначала завезем в «Милое» барышень, а потом вы проводите нас до Анина, — тоном, не допускающим возражения, уже командовала она. Новые тени проползли по лицу тети Муси, но она сделала усилие над собою и заставила себя согласиться принять предложение.

Я никогда не забуду этой поездки. Лошади шли почти шагом по едва освещаемому фонарями у экипажей пути. Старые вековые сосны и огромные лиственницы чуть поскрипывали и шумели среди абсолютной темноты.

Все молчали. Только Ани была оживлена против своего обыкновения и болтала без умолку, обращаясь к «медвежатнику», продолжая восторгаться его голосом и манерой петь.

Был одиннадцатый час, когда нас с тетей Мусей высадили у крыльца нашего дома. Мы прошли к себе, а прочая компания поехала дальше, направляясь к графской усадьбе.

III

Белая роза

С приездом семьи д'Оберн началась новая, совсем новая жизнь и в нашем скромном «Милом» и у наших соседей, в графской усадьбе. Теперь не проходило ни одного дня, чтобы мы не виделись с нашими друзьями и не собирались в одно большое оживленное общество. То они приезжали к нам, то мы, вернее я с Ганей и тетей Мусей (отец редко сопутствовал нам, он продолжал без устали работать над делами имения), ехали в Анино. Там мы играли в лаун-теннис, в крокет; или же в petits jeux в дурную погоду в комнатах. Иной же раз, вспомнив доброе старое время, читали, как бывало в детстве, вслух Гоголя, Тургенева или Диккенса, к полному удовольствию мисс Гаррисон, очень любившей такие «литературные», как мы их называли, вечера. Теперь наше общество как-то разделилось, разбилось на три группы, хотя мы, по-видимому, и находились все вместе, одной тесной компанией.

Этьен держался больше около меня и тети Муси. Этьен, словно возобновивший его детскую дружбу со мною, на каждом шагу, даже в мелочах выражал мне свое искреннее расположение. Мы много спорили с ним о прочитанных книгах, много беседовали и были неразлучны во время прогулок. К нам чаще всего присоединялась Лили. Ганя же больше находилась в обществе Марии, с которой у нее находились постоянно общие темы для разговоров по вопросам хозяйства. Что же касается Ани, то она деспотически завладела обществом Ранцева и ни на шаг не отпускала его от себя к огромному неудовольствию тети Муси, теперь почти окончательно лишившейся этого общества. Наш милый «медвежатник» совершенно подпал под влияние ловкой светской девушки, продолжавшей кокетничать с ним напропалую. Едва удавалось Александру Павловичу урваться от своей дамы, подойти к нам и вмешаться в нашу беседу, на прогулке или во время игры в теннис или крокет, как Ани под самыми разнообразными предлогами отзывала его обратно.

— Monsieur Ранцев, спойте мне что-нибудь… Monsieur Ранцев, расскажите мне какой-нибудь случай из вашей охотничьей жизни. Monsieur Ранцев, дайте мне руку, я совсем не умею ходить по вашим трущобным дорогам, — говорила она, сопровождая свои слова очаровательнейшими улыбками. Дома, у себя или у нас, Ани брала гитару, привозимую теперь Ранцевым из Борка, каждый раз и просила его научить ее пению заунывных русских песен. Но голос у Ани был резкий и неприятный, совсем обратный ее очаровательной внешности, и пение, вследствие этого, не шло на лад. Иногда Ранцев заезжал за нами на своей бешеной белой тройке и катал нас долго по окрестностям. И тут Ани старалась одна завладеть его вниманием, не уступая его никому; она, во что бы то ни стало, хотела научиться править лошадьми к немалому неудовольствию мисс Гаррисон, находившей такое занятие далеко не подходящим для молодой девушки из старинной аристократической фамилии. Таким образом пролетел месяц и скоро должен был кончиться срок отпуска Этьена. Не знаю, как мой товарищ детства, но я при одной мысли о предстоящей разлуке с ним чувствовала какую-то щемящую смутную тоску и тревогу. Октябрь стоял прохладный, но погожий в этом году. Скупое осеннее солнце баловало еще природу и давало возможность совершать нам дальние прекрасные прогулки.

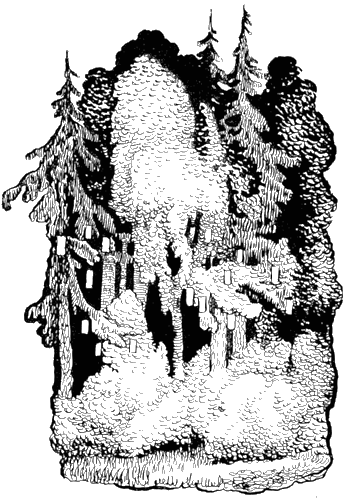

Стоял один из таких погожих ясных деньков за три дня до отъезда Этьена. Мы решили воспользоваться им, чтобы совершить последнюю далекую прогулку в монастырь, куда давно уже собирались ехать всею компанией. Этот монастырь лежал в десяти верстах от города на берегу реки и представлял из себя давнишний памятник русской исторической старины. Когда-то, когда шведы подходили к Новгороду, монахини этого старинного русского монастыря вместе с его святынями скрылись в подземелье обители и выдержали в нем десятидневную осаду. Многие из них умерли от слабости и голода, а те, что вышли живыми из-под земли, казались по виду не лучше мертвых. Паломники и странники, навещавшие обитель, считали своим долгом заглянуть в подземелье, где была сооружена подземная часовня на месте погибших голодной смертью осажденных. За часовней находился знаменитый «лабиринт», как его называли, то есть длиннейший подземный ход, ведущий в соседний лес, разветвлявшийся по пути на целую массу мелких ходов и лазеек, прорытых с целью запутать преследователей, напавших на след, и сделать затруднительней выход из подземелья…

Этот лабиринт интересовал нас много больше и самого монастыря и подземной часовни. Тетя Муся, частенько навещавшая обитель, много рассказывала мне о нем, я же передала нашим друзьям эти рассказы, и они еще больше разожгли всеобщее любопытство.

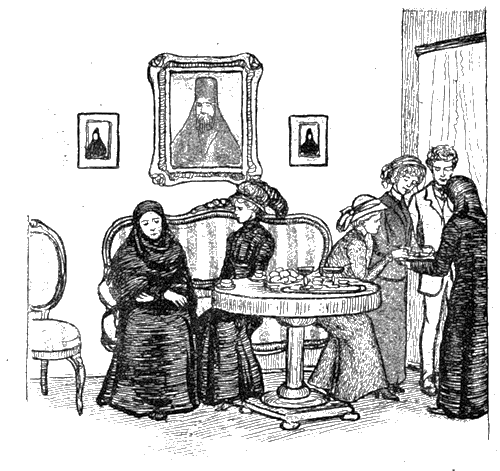

Решено было ехать в монастырь сразу после раннего деревенского обеда. К двум часам дня вся компания собралась у нас в «Милом». На этот раз Ани оделась соответственно обстоятельствам. Изящный скромный осенний костюм и маленькая фетровая шляпа были на ней в этот день. Старшие поручили нас тете Мусе. Ни Ганя с отцом, ни мисс Гаррисон, ни madame Клео не поехали с нами. В тройку Ранцева села Ани, Лили, Мария и он сам. Я же, Этьен и тетя Муся поместились в нашем шарабане. С тихой приветливой радостью встретили нас обитательницы монастыря. Мать Аделаида, старая мать Евфимия и молодая беличка Феша с ее худым тонким, одухотворенным лицом древней христианской мученицы, особенно обрадовались тете Мусе:

— Давненько, давненько, не бывали у нас, Марья Сергеевна. Что уж мы, а и сама мать игуменья стосковалась по вас… Не однажды изволила осведомляться: что де Ордынцева барышня не жалует к нам. И вам, господа, несказанно рады… Пожалуйте с миром, гости богоданные, — пела рыхлая, мать Евфимия, сопровождая чуть ли не каждую свою фразу низкими монашескими поклонами. Такими же низкими поклонами встречали нас и Аделаида с Фешей. Потом все трое повели нас к игуменье. Эта игуменья, величавая, суровая старуха, когда-то в молодости потерявшая на войне горячо любимого отца, и постригшаяся в монахини, оставшись круглой сиротою, встретила нас с особенным радушием.

— Люблю молодежь люблю видеть вокруг себя светлые веселые юные лица, — говорила она нам, угощая нас чаем со свежим сотовым медом, кренделями и булочками собственного монастырского изготовления. — Как-то на сердце радостно и светло становится, когда видишь вокруг себя молодую кипучую жизнь. Да, велика заслуга инокини, коя в обители спасется, но паче угоднее Господу заслуга спасшихся среди суеты, и шума мирского — каким-то проникновенным глубоким голосом произнесла она, глядя куда-то вдаль в окно поверх наших голов и перебирая четки…

— Сейчас нам проповедь о спасении души начнет читать, по-видимому, — насмешливо улыбнувшись шепнула Ани своей соседке по чайному столу, Лили, но не нашла в ней сочувствия своей неуместной шутке.

Бойкую молоденькую швейцарку, очевидно, гоже захватила окружающая, непривычная ей обстановка, невиданная еще никогда Лили. Маленькая, уютная келейка с ее запахом кипарисового дерева, яблок и лампадного масла, большой киот в углу с теплившимися перед каждым образом лампадами, аналой с раскрытой книгой священного писания, положенной на нем, простая удобная мебель, скромная сервировка стола и сама мать Ольга, с ее величавым, строгим лицом и доброй улыбкой — все это не могло не произвести должного впечатления на нас всех. И шутка Ани могла показаться только глупой и неуместной. К счастью игуменья не расслышала ее шепота. Она разговаривала в эту минуту с Этьеном и тетей Мусей, просивших ее дать нам возможность осмотреть подземелье, часовню и лабиринт.

— Часовню посетите с Божией милостью, ничего против этого не имею, там икону древнюю увидите во имя великомучеников, Бориса и Глеба и Иоанна Воина, а насчет лабиринта — мой совет туда не заглядывать. Не надежны стены подземелья, того и гляди обломятся. Нет моего благословения идти в лабиринт, — заключила она серьезно.

Потом снова обратилась с расспросами чисто хозяйственного свойства к тете Мусе, к которой питала какую-то исключительную привязанность.

— Ух! С плеч бремя скатилось! Пренесносная старуха эта ваша мать настоятельница, — утрированно обмахиваясь платком и выходя на свежий воздух, насмешливо говорила Ани. — Я только и боялась, чтобы она не стала, как средневековый Савонарола, убеждать нас всех постричься в монахини. Эти четки, лампады, деревянное масло, сознаюсь, ужасно подействовали на меня! — заключила она свою речь звонким смехом.

— Но ведь все это принадлежность той же родины, нашей милой родины, которую ты так любишь, — с тонкой улыбкой по адресу сестры произнес Этьен.

Но Ани предпочла не слышать его замечания.

— В часовню, mesdames et monsieurs, в подземную часовню идем скорее, — командовала она, хватая под руку Александра Павловича и увлекая его со смехом вперед.

Мать Аделаида с Фешей, как из-под земли выросли перед нами и, маяча впереди нас черными фигурами, повели нас в обительскую церковь. Здесь, подле ризницы, находилась небольшая потайная дверка, ведущая в подземелье. Несколько десятков каменных ступеней спускались вниз. В подземелье было светло. По пути в часовню через каждый десяток шагов горели толстые церковные свечи, вставленные в тяжелые подсвечники. Но вот, неожиданный узкий подземный коридор, по которому мы шли по двое, расширился, и мы попали в небольшую пещеру. Крупные стены этой пещеры были сплошь покрыты иконами. Несколько паникадил спускались с потолка ниши и огоньки лампад молча озаряли своим неверным, колеблющимся светом старинные изображения святых. Круглый ковер покрывал земляной пол часовни. Небольшой аналой с крестом и Евангелием стоял перед главной иконой, во имя которой была сооружена часовня. Великомученики Борис и Глеб смотрели с нее на молящихся прихожан благими, светлыми, очами. «Здесь батюшка отец Никандр нас исповедует иногда, тех инокинь и беличек, которые желают исповедаться в часовне, — поясняла Феша. — Здесь как-то отраднее и легче в грехе каяться, вдали от людей и шума суетного», — добавила она с каким-то особенным, как мне казалось, выражением лица, далеким и чуждым всего мирского.

— И тетенька ваша, Марья Сергеевна, очень часовню эту любит, — певучим шепотом произнесла мать Аделаида.

Я оглянулась на тетю Мусю. Она стояла на коленях перед главной иконой. Никогда не забуду ее лица. Молилась ли она в эту минуту, просила ли о чем Бога, или жаловалась Ему — никогда не сумею решить, не знаю, но меня поразило выражение нечеловеческой скорби, лежавшей на ее сразу осунувшемся, как будто исхудавшем и постаревшем в несколько минут лице. Уж позднее, по прошествии нескольких дней я поняла тайный смысл этой молитвы. Кроме тети Муси, меня, монахинь и Этьена, внимательно осматривавшего часовню, здесь больше не было никого.

— А где же вся остальная компания, — очнувшись от своего религиозного настроения, обратилась к нам с вопросом тетя Муся.

— Лабиринт пошли осматривать, Мария Сергеевна, взяли свечи с собою и пошли. Не советовала я им делать этого, стены и потолок не надежны. Спаси, Господи, от лихого несчастья! Мать игуменья наших инокинь и то ходить туда не благословляет; прямо сказать, запрет постановила в подземелье ходить, долго ли, прости Господи, до греха, — говорила я им все это, — а молодые господа и слушать не хотят, смеются только, — певуче проговорила мать Аделаида.

— Но этого нельзя было допускать!.. Их надо вернуть, вернуть непременно! — встревожилась не на шутку тетя Муся. — Ани, Александр Павлович, Лили вернитесь, туда нельзя ходить! Слышите? — заглядывая в темный проход лабиринта, крикнула она, повышая голос. Откуда-то издалека, судя по звукам, ей отвечали смехом.

— Я не понимаю Ранцева и Марии, они должны были отговорить от этой глупости остальных, такие благоразумные, как они… — по-прежнему растерянно и смущенно роняла тетя, переводя взгляд с меня на Этьена и обратно.

— Не беспокойтесь, Марья Сергеевна, я приведу их обратно, — вызвался юноша, — досадно только, что и я не заметил, в какую сторону они пошли? На меня эта подземная часовня произвела такое огромное впечатление со всею ее мистической обстановкой, что я, каюсь, забыл обо всем остальном. Бегу исправлять свою оплошность. Вы разрешите мне взять свечу? — обратился он к старшей монахине. Мать Аделаида молча протянула ему вынутую из церковного подсвечника тоненькую восковую свечку.

— Ради Бога не волнуйтесь, я сейчас приведу их к вам, — еще раз успокоил Этьен мою тетю и бросился вперед.

— И я с тобою! — вырвалось у меня непроизвольно.

— Но Люся…

— Нет, нет, я хочу идти с тобой. Я не пущу тебя одного! — тоном, не допускающим возражений, говорила я моему товарищу детства. И, прежде нежели тетя Муся успела удержать нас, мы схватились за руки и метнулись к темному, зиявшему пустотою отверстию подземелья.

Крошечное пламя свечи скупо освещало нам путь. Шага на три вперед еще можно было разглядеть что-либо, но там, дальше, все тонуло в черной непроницаемой мгле. Узкий проход подземелья едва позволял уместиться в нем двум человекам рядом. Мы шли тесно, прижавшись друг к другу, я и Этьен. Низко над нашими головами повис земляной потолок лабиринта. Боковые стенки все суживались и суживались, словно грозились сдавить, сплющить нас своей земляной грудью. Холодный сырой воздух неприятно раздражал горло. Вот совсем узким стал длинный подземный коридор. Теперь Этьен должен был идти впереди меня со свечою, за ним следом я, не отставая от него ни на шаг. По временам мы останавливались и посылали в убегающую темноту громкими, напряженными голосами.

— Александр Павлович, Лили… Ани… Мария где вы? Откликнитесь! Гип! Гип! Гип!

— Да где же вы? Отзовитесь, ау, ау!

Но только эхо теперь, дразня нас, повторяло наши слова.

Темнота молчала. Лабиринт казался грозным и полным какого-то жуткого значения.

— Они ушли совсем далеко, и не слышат нас, — со вздохом вырвалось у меня, когда накричавшись вдоволь и совершенно бесполезно, мы замолчали наконец.

— Совсем нет. Они могут быть сейчас в двух шагах от нас, но мы их не видим и не слышим. Эти стены так непроницаемы, или ты не видишь этого, Люся? — поправил меня мой спутник.

Увы, я видела только одно. Видела бледность и тревогу на лице Этьена, старавшегося, однако, казаться возможно спокойным. И эта тревога невольно передавалась мне.

Вдруг наш коридор сразу расширился и мы вступили в небольшую пещеру, немногим меньше по объему предыдущей пещеры-часовни. Отсюда шло несколько подземных, узеньких коридорчиков, разбегавшихся ручьями в разные стороны. Мы с Этьеном остановились в нерешительности, куда идти? Который из этих узких переходов выбрать, чтобы напасть, наконец, на след остальной компании? — Пойдем наугад, направо, Люся, предложил мне мой спутник. И мы снова стремительно зашагали вперед. Действительно — и монахини N-ской обители и прихожане ее были правы, называя лабиринтом это запутанное своими ходами и выходами подземелье. Из того коридора, в который мы вошли, шло справа новое отверстие, разветвлявшееся на две ветви.

— Здесь воздух далеко не такой спертый, как там, позади нас, — произнес Этьен, — должно быть в этом месте и потолок выше. И чтобы убедиться в своем предположении, он высоко поднял свечу… Но тут произошло то, чего мы менее всего ожидали с моим товарищем детства. Дрогнула ли ненароком рука Этьена, или же он сделал неловкое движение, но свеча выпала из его пальцев и… потухла. Капельки холодного пота выступили у меня на лбу. Крик, вырвавшийся из груди, оказался не криком испуга и отчаяния, а каким-то сдавленным чуть слышным стоном. Ужас нашего положения с Этьеном сразу представился нам обоим. Одни среди абсолютной мглы незнакомых, запутанных ходов и переходов, глубоко под землею, да еще таких ненадежных могущих засыпать нас каждую минуту! Такое положение должно было привести в отчаяние самого нетрусливого человека. Если бы мы вздумали кричать, нас все равно не услышал никто. Идти же назад, среди кромешной тьмы, нечего было и думать. Мы могли без света совсем запутаться в лабиринте. Я хорошо сознавала всю безвыходность нашего положения. Надо было подчиниться обстоятельствам и ждать. Чего собственно говоря ждать, я еще не вполне уясняла себе. Очевидно, того, чтобы тетя Муся, отчаявшись в нашем возвращении, послала монахинь с фонарями разыскивать нас. Но до тех пор могло пройти немало времени. А между тем, оставаясь стоять на месте, мы чувствовали холод и сырость подземелья гораздо острее и мучительнее, нежели при быстрой ходьбе. По крайней мере, я дрожала теперь с головы до ног.

— Тебе холодно, Люся? Ты вся трясешься? Я сниму пальто и окутаю тебя, — услышала я озабоченный, встревоженный голос Этьена у моего уха. И прежде нежели успела запротестовать, мягкий заграничный драп коснулся моих рук, плеч, шеи.

— Как неприятно, как тяжело все это, — вырвалось у меня и слезы подступили к моему горлу. Неизвестность, темнота и тяжелое предчувствие еще большего несчастья угнетали мою душу.

— Ты боишься? Бедная Люся, скажи!

— Я ничего в жизни не боюсь рядом с тобою Этьен, — произнесла я, твердо веря в произнесенные мною слова. Этьен отыскал в темноте мою руку и сжал мои холодные дрожащие пальцы.

— Послушай, Люся, — тем глубоким проникновенным голосом, который я так любила у него, начал он, — я, как это ни странно, доволен, что с нами произошла такого рода неприятная случайность, потому что я смогу теперь перед возможностью, может быть, нового грядущего несчастья, сказать тебе то, что не сказал бы никогда, не решился бы сказать в иное время. Помнишь, Люся, как мы играли в нашу любимую игру в детстве, в капитана и Магду, его невесту? Помнишь, как капитан, желая спасти любимую Магду, жертвовал своею жизнью и смело отдавался в руки индейцев? — То была смешная и трогательная игра. Но я бы сделал то же самое в действительности, я, граф Семен д'Оберн, пожертвовал бы с радостью моей жизнью, чтобы получить возможность спасти мою Магду, я хотел сказать — Люсю, мою маленькую подругу детства. Да я с готовностью пожертвовал бы всей моей жизнью для этой цели! Люся, ты слушаешь меня? ты помнишь как я относился к тебе в годы нашего детства? Мы были так дружны и неразлучны тогда… А потом, позднее еще больше окрепла наша дружба. И вот, судьба снова разлучила нас. Магда рассталась со своим капитаном, чтобы встретиться снова с ним через три года. Но и за время долгой разлуки бывший капитан не на один день не забывал своей Магды. Ее образ ни на час не покидал его. И вот, когда я четыре недели тому назад увидел тебя, Люся… Нет, не то, когда я понял, что ты не забывала меня, когда я нашел вещественное доказательство этому…

— Какое доказательство, Этьен?

— Вот это… Ведь ты не будешь отрицать, что это твой подарок мне, Люся, протяни руку, вот…

Я исполняю его желание и в тот же миг что-то маленькое, сухое, с тихим шелестом касается моих холодных от волнения пальцев.

Быстрая догадка прорезывает мой мозг: «Сухой цветок! Моя белая роза, оставленная мною в комнате Этьена в день его приезда из-за границы!»

— Моя роза! — выражаю я громко подвернувшуюся мне в голову мысль.

— Да, ты угадала, Люся! Это твоя белая роза, твой цветок, который ты подарила мне… Ты, маленькая Люся, а никто другой, — подтвердил он с каким-то новым, значительным тоном.

— Но как же ты мог догадаться, что его подарила тебе именно я? Ведь ни мисс Гаррисон ни Мария не сказали тебе об этом — смущенно пролепетала я.

— Мое сердце сказало мне это, маленькая Люся. Когда я увидел твой милый цветок, оно, мое вещее сердце, — тем же взволнованным голосом произнес Этьен, — забилось так сильно, сильно и сказало мне всем своим небывалым волнением, что капитан всегда любил, любит и будет любить во всю жизнь маленькую Магду и сочтет за величайшее счастье, если она согласится сделаться его женою. От тебя одной зависит сделать меня счастливым, ты видишь, Люся! Ответь же мне, дорогая моя деточка, согласна ли ты протянуть мне руку? Согласна ли пройти со мною вместе весь наш жизненный путь?

В лабиринте по-прежнему было темно и пустынно и царила та же мертвая тишина, но мне почудилось вдруг, что среди густого мрака зажглись яркие, сияющие звезды, что, где-то звучит дивная музыка, не то арфа, не то свирель… Или это сверкали огни в моей душе, в моем сердце, а радостная дивная музыка мелодично смеялась во мне самой? Не знаю, не помню…

Я позабыла все тяжелое, все неприятное в эти минуты, с самой опасностью, включительно, быть заживо погребенной в этом далеко ненадежном лабиринте. Ах, не все ли равно мне было до всего того, что не касалось моего счастья, моего огромного, всю мою душу захлестнувшего счастья с Этьеном, которого я так сильно любила всегда…

Без малейшего колебания протянула я вперед руку… Мои холодные пальцы заметно дрожали, отыскивая в темноте руку Этьена. И крепко сжимая ее, я сказала ему:

— Да, да, на всю жизнь, рука об руку вместе, потому что и я точно так же сильно и крепко люблю тебя, Этьен!..

* * *

По прошествии долгого времени замелькали желанные огоньки в подземелье и со всех сторон потянулись к нам на выручку посланные по просьбе тети Муси, матерью игуменьей монахини, и мы с Этьеном выбрались, наконец, на свет Божий.

У выхода из лабиринта, в подземной часовне, нас ждала тетя Муся с остальной компанией, которой посчастливилось выйти из подземелья значительно раньше нас. Расспросам и тревогам не было конца. Бледная и расстроенная тетя уже успела схоронить нас мысленно вместе с Этьеном. Ей представлялось уже, что мы потеряны безвозвратно, что нас засыпало обвалом или мы оба попали в какой-нибудь подземный колодец. И вот, мы снова вместе с нею. Веселые, радостные, счастливые, едва находившие силу удержать это счастье в себе, пожимали мы руки нашим друзьям.

— Мой отец завтра приедет к вашим просить для меня твоей руки, Люся. Сегодня же я расскажу ему все, — успел шепнуть мне Этьен, подсаживая меня в коляску. Мы уехали первые с тетей, оставив остальное общество в монастыре.

В тот вечер долго еще не ложились спать в нашем доме. Отец, Ганя, тетя Муся и я сидели чуть ли не до рассвета за потухшим самоваром. Я им чистосердечно рассказала все, происшедшее со мною нынче.

Ганя сильно обрадовалась моему счастью.

— Он очень хороший, и достойный юноша, Люся, и сумеет дать тебе светлую, счастливую жизнь, — сказала она с таким убеждением, что я как безумная кинулась ей на шею и стала покрывать бешеными поцелуями ее рот, лоб, щеки и глаза.

Тетя Муся казалась тоже довольной. Этьен ей всегда был по душе.

— Только помни мой совет, Люся, будь подальше от Ани, чтобы она не научила тебя ничему дурному. Она — пустая, взбалмошная, нехорошая девушка, — произнесла моя тетка с внезапным выражением озлобления, исказившим ее миловидное лицо. Я вспомнила день, проведенный у «медвежатника» и поняла эту ненависть моей тетки к юной графине. Один отец казался озабоченным.

— Не слишком ли рано, Люся? Тебе всего восемнадцать, Этьену двадцать лет. Вы оба такие юные, такие еще неопытные. Всегда успеете вступить в серьезную жизнь. Мой совет подождать немного. Года два, три… Подрастете, возмужаете, приобретете кой-какой опыт… Что же касается твоего выбора, то я им доволен. Доволен тем, что моей Люсе понравился не вертопрах какой-нибудь, а серьезный и достойный молодой человек, который вырос у меня на глазах и которого я знаю с самой лучшей стороны.

— И будет наша Люська графинюшкой, — неожиданно обретая снова веселость, засмеялась тетя Муся.

— Ну, я думаю, она меньше всего об этом думает, — улыбнулась Ганя, — и не титул, ни знатный род, ни богатство жениха привязали нашу Люсю к Этьену. Не так ли, моя деточка? — своим ласковым голосом обратилась уже непосредственно ко мне Ганя.

— Я давно люблю его, и только сегодня поняла это, — просто и искренно ответила я.

До поздних петухов просидели мы в эту ночь в нашей маленькой столовой. На дворе заметно стало светать. Заскрипели колеса телеги. Захлопали дверьми в сенях. Поднималась заря. Пробуждалось утро. Первое утро новой радостной жизни постучалось в мою дверь.

IV

Тернии

Решительно не помню, как я уснула на заре… Смутно мелькали потом последние сознательные впечатления… Моя комната… ощущение холодной настывшей кровати, поздняя октябрьская муха, надоедливо жужжавшая у моего лица. И потом все исчезло, провалилось куда-то: и комната, и моя узенькая почти детская кровать, и надоедливая муха… Я спала. Спала и видела Этьена во сне. Мы плыли с ним в лодке по какому-то синему-синему, прозрачному озеру. Вокруг лодки показывались на длинных стеблях, еще невиданные мною как будто сказочные цветы.

— Мы плывем с тобою, к острову диких. Я хочу доказать тебе еще раз, что капитан охотно пожертвует жизнью для своей маленькой Магды, — говорил мне Этьен.

— Нет, нет, не надо, я и без этого верю тебе! — хочу я ему ответить, но слова, срывающиеся с моих губ, кажутся каким-то, едва уловимым шепотом. Во всяком случае, они не достигают до слуха Этьена. Мы плывем… А кругом на озере внезапно поднимается буря… Сердитые, шипящие и грозные высоко встают волны… Белых цветов уже нет. Белые цветы исчезли. И вот в озере вместо прозрачной и чистой, как хрусталь, стала черной, жуткой и мутной…

Вдруг лодку стало сильно качать из стороны в сторону, так сильно, что я невольно схватилась рукой за Этьена.

— Мы тонем, мы тонем! — исполненная ужаса, закричала я, и… проснулась.

Ни озера, ни лодки, ни Этьена. Горничная Ольга стоит у моей постели и осторожно трясет меня за плечо.

— Проснитесь, барышня, проснитесь, — шепчет она значительно, — вот письмо из «Анина», садовник графский принес.

— Письмо? От Этьена? — вырвалось у меня, ломимо воли.

— Уж не знаю, барышня, от графа ли Семена Олеговича, либо от молодой графини, а только англичанка передавала ихняя, мисс Гаррисон и ответа приказывали дождаться, беспременно.

— Хорошо, Ольга, скажите, я сейчас… — роняю я спросонья, принимая от горничной большой изящный конверт, подписанный твердым, характерным, хорошо знакомым мне почерком, и быстро вскрываю его:

«Пишу тебе, девочка, — идут прямые ровные строки английского текста, — по поручению самого графа Олега. Он хотел быть у вас сегодня, но припадок, случившийся с ним ночью, не позволяет ему двинуться с места. И граф поручил мне передать тебе его просьбу: не навестишь ли ты его, больного старика, нынче же утром? Ему необходимо переговорить с тобою. Ждем тебя.

Какое странное, замкнутое письмо! Сколько можно сделать по поводу его различных предположений! Я держу в руках твердый, шершавый лист дорогой английской бумаги и стараюсь проникнуть в темный смысл письма. Граф болен… Не может приехать… Но почему же в таком случае он не посылает Этьена вместо себя и почему мисс Гаррисон ни словом не обмолвилась о последнем в этой записке?… Не случилось ли с ним чего-либо? Здоров ли он?

Страшная мысль о болезни Этьена как молотом ударяет мне в голову. Вся дрожа от волнения, я торопливо начинаю одеваться. Холодная вода освежает мою голову. Быстро моюсь, причесываюсь и, помолившись перед иконой, той самой иконой, перед которой с самого раннего детства привыкла произносить мои несложные молитвы, накидываю пальто, пришпиливаю шляпу и совсем уже готовая, зову Ольгу.

— Что наши встали?

— Папаша с Гликерией Николаевной давно на работу уехали в шарабане на Ветре, а у барышни мать Аделаида с Фешей сидят.

— Ага… Хорошо… Скажите посланному, что хорошо. Я приду за ним следом, — говорю я Ольге, и захожу мимоходом в столовую, чтобы наскоро проглотить стакан молока. Ясное, веселое октябрьское утро встречает меня на крыльце студеным осенним воздухом и скупыми ласками солнца. Тронутая первыми заморозками рябина румяно алеет в саду. Стая голодных воробьев домовито хлопочет у крыльца. Я быстро шагаю по липовой аллее, миную ее и, не убавляя шага, иду по дороге. Скорая ходьба, свежий воздух, радостное, светлое утро, все то вместе взятое, изменяет мое неспокойное настроение. Чем-то бодрым веет теперь на меня. И самое письмо мисс Гаррисон не кажется уже больше ни замкнутым ни странным. Письмо как письмо делового характера и без признака «сантиментов», как и подобает быть деловому письму такой пунктуальной старой особы. «А ты уж рада при драться к случаю и забить тревогу, проказница Люся» с моим обычным юмором подбодряю я самое себя.

Вот она, наконец, старинная стальная решетка, вот ворота с гербами, вот прямая аллея, ведущая к крыльцу. С сильно бьющимся сердцем иду по ней к дому. Как неприятно шуршат под ногами опавшие мертвые листья, желтые и красные, всевозможных цветов и оттенков. Грустный меланхолический шум… Поднимаюсь на крыльцо… Ни души… Но дверь террасы открыта… как летом… Бесшумно скользя по полу мягкими подошвами, передо мною появляется лакей. — Их сиятельство просит вас пройти к ним. Они очень извиняются что не могут выйти сами к вам барышня.

— Граф очень болен, Сидор, — дрогнувшим голосом спрашиваю я.

— Им было очень плохо этою ночью, барышни за доктором в город посылали. Сейчас мисс Гаррисон у них дежурит, извольте пройти.

— А Семен Олегович дома?

— Молодой граф с графиней за другим доктором поехали, боятся, чтобы не повторился снова удар.

Я невольно вздрагиваю при этих словах.

Ведь старик д'Оберн был уже близок моему сердцу, как отец Этьена. И несчастье с ним было несчастьем Этьена, а следовательно, и моим. Осторожно, на цыпочках подхожу я к дверям кабинета графа, тихо, чуть слышно стучу у порога.

— Войдите, — звучит оттуда голос мисс Гаррисон на английском языке.

Я вхожу. Старый граф полулежит на диване. Высоко на подушках покоится его совершенно белая, как лунь, голова. Лицо темно-пергаментного цвета. Ничего надменного, величавого не замечаю я в нем сейчас. Передо мной просто больной, сраженный недугом старик, слабый и жалкий.

Исхудавшие до неузнаваемости руки бессильно протянулись поверх пледа, покрывавшего его исхудалое тело. А ослепительно белая, сверкающая своей свежестью сорочка еще более подчеркивает неестественно — темный цвет его лица. При моем появлении полуопущенные веки графа поднимаются с большим трудом, правая рука зашевелилась с тщетным усилием протянуться ко мне навстречу.

Мисс Гаррисон, сидевшая в кресле подле дивана, быстро поднялась со своего места, готовая выйти из комнаты по первому знаку больного.