Онлайн чтение книги

Монах

ГЛАВА III

Пока они друг друга обнимали,

Благословляли ночь, день — проклинали.

Взрыв первых восторгов миновал, любострастие Амбросио было удовлетворено, плотская радость угасла, ее место занял стыд. В смятении, ужасаясь своей слабости, он вырвался из объятий Матильды и почувствовал себя отступником. О случившемся он думал со страхом, пугаясь разоблачения. Будущее ввергало его в трепет. Сердцем его овладело уныние, принеся с собой пресыщенность и отвращение. Он избегал взгляда соучастницы своего грехопадения. В меланхолическом молчании оба погрузились в тягостные размышления.

Первой его прервала Матильда. Она нежно взяла его руку и прижала к пылающим губам.

— Амбросио! — прошептала она тихим дрожащим голосом.

Аббат содрогнулся и посмотрел на Матильду. Ее глаза были полны слез, ланиты горели румянцем стыда, мольба в ее взоре испрашивала сострадания.

— Губительница! — сказал он. — В какую бездну отчаяния ты меня ввергла! Если твой пол будет открыт, за минутное удовольствие я заплачу честью… нет, самой жизнью! Я был глупцом, что доверился твоим соблазнам! Что делать теперь? Как искупить мой проступок? Какая епитимья загладит мое согрешение? Негодная женщина, ты навеки лишила меня душевного покоя!

— Все эти упреки мне, Амбросио? Мне, кто принесла тебе в жертву мирские радости, упоение роскошью, девичью стыдливость, своих друзей, состояние и доброе имя? Что сохранила я из того, чего лишился ты? Разве я не разделила твою вину? Разве ты не разделял мое блаженство? Вину, сказала я? Но в чем наша вина, кроме как во мнении безрассудного света? Если свет ничего не знает, наши восторги становятся божественными и невинными! Противоестественным был твой обет целомудрия! Мужчина был сотворен не для него. А будь любовь преступлением, Бог не создал бы ее такой чудесной, такой необоримой! Прогони же тучи со своего чела, Амбросио! Предайся полностью тем наслаждениям, без которых жизнь — дар пустой. Перестань пенять мне за то, что я научила тебя блаженству, и вольно дели его с женщиной, которая тебя обожает.

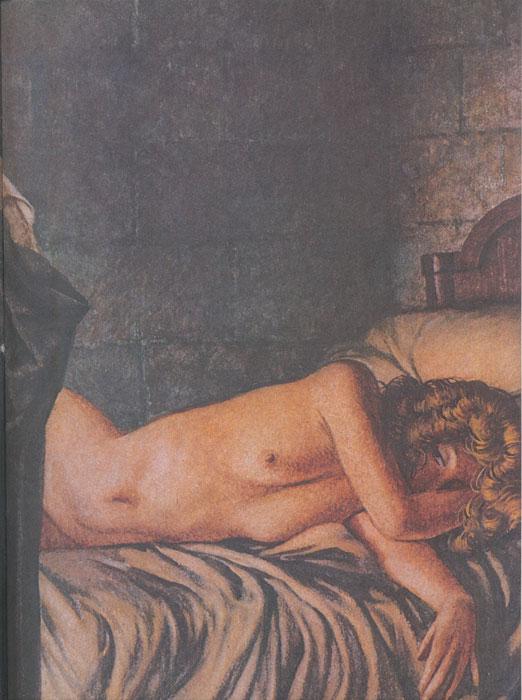

Пока она говорила, глаза ее исполнились восхитительной неги. Грудь вздымалась. Она нежно обвила его руками, привлекла к себе и прильнула губами к его губам. В Амбросио вновь забушевало желание. Жребий был брошен, его обеты уже были нарушены, он уже совершил преступление, так почему бы не насладиться его плодами? Он прижал ее к груди с удвоенным пылом. Более не связанный стыдом, он дал волю своим буйным наклонностям, а прелестная распутница пускала в ход все изобретения сладострастья, все тонкости искусства наслаждения, которые могли усилить блаженство обладания ею и придать новое упоение восторгам ее любовника. Амбросио купался в плотских радостях, доселе ему неведомых. Ночь пролетела быстро, и утро порозовело, застав его все еще в объятиях Матильды.

Опьянев от наслаждения, монах встал с роскошного ложа сирены. Он больше не думал со стыдом о своей невоздержанности, не страшился мщения оскорбленных Небес. Опасался он только, как бы Смерть не отняла у него яства, которые из-за долгого поста казались особенно аппетитными. Матильда еще испытывала действие яда, но сладострастный монах потому лишь опасался за нее, что видел в ней не свою спасительницу, а наложницу. Лишившись ее, где еще он отыщет любовницу, с которой мог бы отдаваться страсти столь необузданно и в такой безопасности? И он настойчиво попросил ее применить средство, с помощью которого, по ее словам, она могла спасти свою жизнь.

— Да! — ответила Матильда. — Ты заставил меня почувствовать, как драгоценна жизнь, и я спасу свою. Никакая опасность меня не испугает, я смело взгляну на плоды моего действия и не содрогнусь перед их ужасами. Я буду думать, что моя жертва ничто в сравнении с обладанием тобою, которое она купит; я буду вспоминать, что миг в твоих объятиях в этом мире более чем оплачивает век мучений в том. Но прежде чем я совершу этот шаг, Амбросио, дай мне торжественную клятву не спрашивать никогда, как я спасу себя.

Он дал ей нерушимую клятву.

— Благодарю тебя, любимый. Предосторожность эта необходима, ибо ты, сам того не зная, находишься во власти глупых предрассудков. То, чем я должна заняться в эту ночь, может испугать тебя своей необычностью и принизить меня в твоем мнении. Скажи мне, есть у тебя ключ от маленькой калитки в западной стене сада?

— От калитки, которая ведет на кладбище нашего монастыря и монастыря святой Клары? Нет. Но я могу без труда достать его.

— Тебе надо сделать только это. Впусти меня на кладбище в полночь. Последи, пока я спущусь в подземелье святой Клары, чтобы ничьи любопытные глаза меня не увидели. Оставь меня там одну на час, и жизнь, которую я посвящаю твоим наслаждениям, будет спасена. Чтобы не вызвать подозрений, не навещай меня днем. Не забудь про ключ и что я жду тебя перед полуночью. А! Я слышу приближающиеся шаги! Оставь меня, я притворюсь спящей.

Монах подчинился и вышел из кельи. На пороге он встретился с отцом Паблосом.

— Я, — сказал тот, — хочу посмотреть, как себя чувствует мой юный пациент.

— Тс! — шепнул Амбросио, прижимая палец к губам. — Говори потише. Я как раз ухожу. Он погрузился в глубокий сон, который, несомненно, будет ему полезен. Не буди его, он очень хотел уснуть.

Отец Паблос послушался и направился с аббатом в часовню, потому что позвонили к заутрене. В дверях часовни Амбросио охватило смущение. Он не привык ощущать себя виноватым, и ему казалось, что все читают по его лицу, как он провел ночь. Он попробовал молиться, но грудь его не полнилась религиозным экстазом. Мысли его незаметно обращались к тайным прелестям Матильды. Но отсутствие чистоты сердца он возмещал внешним благочестием. Чтобы вернее скрыть свой грех, он удвоил показную набожность и никогда еще не являл такой преданности Небесам, как теперь, когда нарушил данные Богу клятвы. Так он, незаметно для себя, добавил лицемерие к отступничеству и прелюбодеянию. Последние два прегрешения были следствием соблазна, устоять перед которым было почти невозможно, но теперь он стал повинен в сознательном грехе, стараясь скрыть те, в которые был втянут другой.

По окончании службы Амбросио удалился к себе в келью. Наслаждения, которые он вкусил впервые, все еще занимали его мысли. Дух его был в смятении, мозг ввергнут в хаос раскаяния, сладострастья, тревоги и страха. Он с сожалением вспоминал о душевном мире, о стойкой добродетели, которые были его уделом до этого дня. Он предался бешенству плоти, самая мысль о котором еще сутки назад ввергла бы его в ужас. Он содрогался, думая, что пустячный недосмотр его или Матильды мгновенно уничтожит здание доброй славы, которое он воздвигал тридцать лет, и сделает его предметом омерзения для людей, чьим кумиром он пока остается. Совесть яркими красками живописала ему его клятвопреступление и слабость. Страх преувеличивал гибельные последствия, и он уже видел себя в темнице инквизиции. Эти мучительные мысли сменялись воспоминаниями о красоте Матильды и тех восхитительных уроках, которые, раз выученные, уже невозможно забыть. Единственный брошенный на них взгляд примирил его с собой. Он счел, что невинность и честь — недорогая цена за блаженства прошлой ночи. Даже мысль о них преисполнила его душу экстазом. Он проклинал тщеславие, которое принудило его провести расцвет молодости в заточении, не ведая прелестей Любви и Женщины. Он решил в любом случае продолжать отношения с Матильдой и призвал на помощь все доводы, которые могли подкрепить это решение. Он спросил себя, в чем будет заключаться его вина, если его уклонение от устава останется никому не известным, и каких дурных последствий должен он опасаться? Строго выполняя все остальные требования устава, кроме соблюдения целомудрия, он, конечно, сохранит уважение людей и даже защиту Небес. Он полагал без труда получить прощение за столь небольшое и естественное отклонение от обетов. Но он забыл, что после произнесения этих обетов непоследовательность, самый простительный грех для мирян, для него превращался в гнуснейшее из преступлений.

Решив, как поступать в дальнейшем, он почувствовал себя легче и, бросившись на постель, попытался сном восстановить силы, истощенные ночными безумствами. Проснулся он освеженный и готовый вновь вкусить радости плоти. Памятуя о распоряжении Матильды, днем он в ее келью не заходил. В трапезной отец Паблос упомянул, что Росарио наконец-то согласился выполнять его указания, но лекарство желанного действия не произвело и он убежден, что никакое земное искусство спасти юношу от смерти не может. Аббат согласился с ним и присоединился к сожалениям о безвременной кончине того, кто подавал такие надежды.

Наступила ночь. Амбросио еще днем позаботился взять у привратника ключ от кладбищенской калитки. И вот, когда в монастыре все стихло, он, вооружившись ключом, покинул свою келью и поспешил к Матильде. Она встала с постели и оделась еще до его прихода.

— С каким нетерпением ждала я тебя! — сказала она. — Моя жизнь зависит от этих мгновений. Ты принес ключ?

— Да.

— Так поспешим в сад! Нельзя терять времени! Следуй за мной.

Она взяла со стола закрытую корзинку, а в другую руку — горящий над очагом светильник и выбежала из кельи. Амбросио последовал за ней. Оба хранили глубокое молчание. Матильда быстрыми, но осторожными шагами прошла через галерею и достигла западной стены сада. Глаза ее горели безумным огнем, который внушал монаху трепет и ужас. На ее лице была написана решимость отчаяния. Она отдала светильник Амбросио, взяла у него ключ, отперла калитку и вошла на кладбище. Оно было квадратным, очень обширным и обсажено тисами. Половина его принадлежала аббатству, а вторая половина — обители святой Клары и была укрыта под каменными сводами. Разделяла их чугунная решетка с калиткой, которая обычно не запиралась.

К ней-то и направилась Матильда, открыла ее и стала осматриваться в поисках двери, которая вела в подземные склепы, где истлевали кости монахинь ордена святой Клары. Ночной мрак был непроницаем. В небе не сверкали ни луна, ни звезды. К счастью, стояла полная тишь, и огонек светильника в руке монаха даже не колебался. С его помощью они вскоре отыскали вход в подземелье. Он находился в глубине ниши, и его скрывали густые плети плюща. К двери вели три грубые каменные ступени, и Матильда уже собралась спуститься по ним, как вдруг попятилась.

— В склепах люди! — шепнула она. — Спрячься, пока они не уйдут!

С этими словами она укрылась за великолепной гробницей, воздвигнутой в честь основательницы ордена. Амбросио последовал ее примеру и тщательно прикрыл светильник, чтобы лучи его не выдали их. Через мгновение дверь, ведущая в подземелье, распахнулась. Ступени озарил свет, и спрятавшиеся увидели двух женщин в монашеском одеянии. Они вели серьезный разговор. Аббат без труда узнал настоятельницу обители святой Клары и одну из старейших монахинь.

— Все готово, — говорила настоятельница. — Судьба ее решится завтра. Ее вздохи и слезы останутся тщетны. Да! Я настоятельница этого монастыря уже двадцать пять лет, и ничего столь бесстыдного мне еще видеть не доводилось.

— Однако вам следует ожидать сопротивления вашей воле, — кротким голосом ответила ее спутница. — У Агнесы в монастыре много друзей, и, верно, мать Святая Урсула будет горячо ее защищать. Но поистине она этого заслуживает. Мне хотелось бы убедить вас вспомнить об ее юности и особенностях ее положения. К тому же она понимает всю глубину своего падения. Чрезмерность ее горя свидетельствует о ее раскаянии. И я уверена, что именно оно, а не страх наказания исторгает у нее слезы. Преподобная мать, если вы соблаговолите смягчить свой суровый приговор, если снизойдете извинить это первое прегрешение, я стану порукой безупречности ее поведения в будущем.

— Извинить, сказала ты? Мать Камилла, ты меня удивляешь! Как? После того как она опозорила меня перед кумиром Мадрида, перед тем, кому я особенно хотела показать, как строга дисциплина в моей обители? Какой презренной должен был счесть меня благочестивый аббат! Нет, мать Камилла, нет! Оскорблений я не прощаю. Убедить Амбросио в моем отвращении к подобному преступлению я могу, лишь покарав за него Агнесу со всей строгостью, какой требует наш устав. Так оставь свои просьбы. Они бесполезны. Мое решение принято. Завтра Агнеса станет грозным примером моего правосудия и негодования.

Мать Камилла, казалось, что-то возразила, но монахини уже отошли так далеко, что голоса их замерли. Настоятельница отперла дверь, ведущую в часовню святой Клары, и закрыла ее, едва они вошли.

Матильда спросила, кто такая Агнеса, столь прогневившая настоятельницу, и какое отношение имеет она к Амбросио. Он рассказал ей о случившемся в исповедальне, а затем добавил, что с тех пор образ его мыслей переменился и теперь его сердце полно сострадания к злополучной монахине.

— Я намерен, — сказал он далее, — попросить настоятельницу принять меня и пущу в ход все средства, чтобы ее приговор был смягчен.

— Берегись! — перебила Матильда. — Такая перемена в тебе, естественно, вызовет подозрения, которых нам необходимо всячески избегать. Напротив, удвой свою внешнюю суровость и обрушивай грома на чужие проступки, чтобы лучше скрыть свой собственный. Предоставь монахиню ее судьбе. Твое вмешательство опасно, а ее неосторожность заслуживает кары. Недостойна наслаждений любви та, у кого недостает ума скрыть их. Но, обсуждая этот пустяк, я напрасно трачу драгоценные минуты. Ночь промелькнет быстро, а до утра необходимо сделать еще много. Монахини ушли. Дай мне светильник, Амбросио. Спуститься в подземелье я должна в одиночестве. Жди здесь и, если кто-нибудь появится, предупреди меня звуком своего голоса. Но если тебе дорога жизнь, не вздумай последовать за мной. Она станет жертвой твоего дерзкого любопытства.

С этими словами Матильда направилась ко входу в склеп, все так же держа корзинку в одной руке, а светильник в другой. Она толкнула дверь, та медленно повернулась на скрипучих петлях, и ее взору открылась узкая винтовая лестница из черного мрамора. Она спустилась по ней. Амбросио остался наверху, следя за еще достигавшими его лучами светильника. Затем они исчезли, и он оказался в полной темноте.

Оставшись наедине с собой, он не мог не удивиться внезапным изменениям в характере и чувствах Матильды. Лишь несколько дней тому назад она казалась самой кроткой, самой уступчивой из женщин, всецело преданной его воле, взирающей на него как на высшее существо. Теперь же в ее манерах и в ее речах появилась почти мужская дерзость, совсем ему не нравящаяся. Теперь она говорила не для того, чтобы умолять, но чтобы приказывать. Он обнаружил, что не способен противостоять ей в споре и вынужден против воли признать превосходство ее суждений. Каждый миг убеждал его в удивительной силе ее ума. Но то, что она приобретала во мнении человека, то с лихвой теряла в чувствах любовника. Он сожалел о Росарио, любящем, кротком, послушном. Его огорчало, что Матильда заимствует достоинства его пола в ущерб тем, которые украшают ее пол, и когда вспомнил, какими словами она говорила о злополучной монахине, то не мог не счесть их жестокими и неженственными. Жалость — чувство столь естественное для женской натуры и так с ней гармонирующее, что в женщине оно не кажется особой добродетелью, но вот отсутствие его — тяжкий порок. Амбросио не находил извинений для своей возлюбленной и сетовал, что она лишена столь превосходного качества. Однако, хотя он винил ее в бесчувственности, отрицать здравость ее доводов было нельзя, и, искренне жалея несчастную Агнесу, он оставил мысль о том, чтобы вступиться за нее.

С той минуты, когда Матильда спустилась в подземелье, прошло более часа, но она все не возвращалась. В Амбросио пробудилось любопытство. Он подошел поближе к лестнице и прислушался. Все было тихо, но порой ему был слышен голос Матильды, разносившийся по подземным коридорам и отражавшийся каменными сводами. Она была так далеко, что слов он не разбирал — прежде чем достичь его ушей, они превращались в неясный ропот. Он жаждал проникнуть в эту тайну и решил вопреки ее предостережению последовать за ней в подземелье. Он спустился на несколько ступенек, но тут мужество изменило ему. Он вспомнил, чем грозила Матильда за ослушание, и грудь его наполнил непонятный, неведомый трепет. Он вернулся наверх, занял свой прежний пост и снова начал ждать, полный нетерпения.

Неожиданно он ощутил сильнейший толчок. Земля всколыхнулась. Колонны, поддерживавшие свод, под которым он стоял, покачнулись, угрожая рухнуть, и в тот же миг он услышал оглушительный удар грома. Едва грохот замолк, как внизу в подземелье мелькнул ослепительный столп света. Мелькнул и исчез. Вновь наступила темнота и тишина. Вновь вокруг него сомкнулся черный мрак, и безмолвие ночи нарушал только шелест крыльев летучей мыши, медленно кружившей над ним.

С каждым мгновением изумление Амбросио возрастало. Прошел еще час, вновь возник тот же свет и сразу исчез, как и прежде. Ему сопутствовали звуки музыки, мелодичной, но грозно-торжественной. Когда они достигли его ушей, монаха охватил восторг, смешанный с ужасом. Не успели они смолкнуть, как он услышал на лестнице шаги Матильды. Она поднялась из подземелья. Живейшая радость сияла на ее прекрасном лице.

— Ты видел что-нибудь? — спросила она.

— Дважды я видел столп света, озарявший лестницу.

— И больше ничего?

— Ничего.

— Вот-вот начнет светать. Вернемся в монастырь, чтобы заря нас не предала.

Легкими шагами она поспешила к калитке в кладбищенской ограде и вернулась в свою келью. Аббат, полный любопытства, вошел к ней. Она закрыла дверь и убрала корзинку со светильником.

— Я преуспела! — воскликнула она, бросаясь к нему на грудь. — Преуспела, как и не мечтала! Я буду жить, Амбросио, жить для тебя! Средство, к которому я трепетала прибегнуть, стало для меня источником невыразимой радости! О, если бы я осмелилась разделить эту радость с тобой! О, если бы мне было дозволено приобщить тебя к моей власти и поднять над всем остальным твоим полом настолько же выше, как одно смелое деяние вознесло меня над моим!

— Но что препятствует тебе, Матильда? — перебил ее монах. — Почему тайна то, чем ты занималась в подземелье? Или ты считаешь, что я не заслуживаю твоего доверия? Матильда, я усомнюсь в твоей любви, если есть радости, которые мне запрещено делить с тобой.

— Твои упреки несправедливы. Я искренне горюю, что вынуждена прятать от тебя мое счастье. Но виновата ли я? Причина в тебе, а не во мне, мой Амбросио! Ты все еще слишком монах. Твой разум подчинен предрассудкам, внушенным тебе. И суеверие может вызвать у тебя дрожь ужаса при мысли о том, в чем опыт научил меня видеть великое благо. Пока еще тебе нельзя доверить столь важную тайну. Но сила твоего разума и любознательность, которую я с восторгом зрю в твоих глазах, внушают мне надежду, что придет день, когда ты станешь достоин моего доверия. До тех же пор смири нетерпеливость. Помни, ты дал мне торжественную клятву ничего не спрашивать о свершившемся сегодня ночью. Я настаиваю, чтобы ты сдержал ее. Хотя, — добавила она с улыбкой и запечатала его губы любострастным поцелуем, — хотя я и прощаю тебе нарушение клятв, данных Небесам, но клятвы, данные мне, надеюсь, ты сдержишь!

Монах вернул ей поцелуй, воспламенивший его кровь. Необузданные наслаждения предыдущей ночи повторились, и любовники расстались, только когда колокол призвал к заутрене.

Наслаждения эти часто повторялись. Братия радовалась нежданному выздоровлению лже-Росарио, и никто не заподозрил его истинный пол. Аббат обладал своей любовницей без помех и, убедившись, что прегрешение остается незамеченным, дал полную волю своим страстям. Стыд и раскаяние более его не терзали. Постоянные повторения приучили его к греху, и грудь его стала неуязвимой для угрызений совести. Матильда всячески поощряла эти его чувства, но вскоре ей стало ясно, что она пресытила любовника избытком ласк. Ее прелести стали ему привычными и уже не пробуждали желаний, которые еще недавно зажигали. Горячка страсти миновала, и у него теперь было время подмечать каждый пустячный недостаток. А там, где их не было, их ему рисовала пресыщенность. Монах объелся полнотой наслаждения. Прошла одна неделя, а любовница ему уже надоела. Сладострастная плоть принуждала его искать в ее объятиях утоления похоти, но едва страсть угасала, как он уходил от нее с отвращением. И, по натуре непостоянный, нетерпеливо вздыхал по чему-то иному.

Обладание, которое пресыщает мужчину, только усиливает любовь женщины. Матильда с каждым проходящим днем все страстнее привязывалась к монаху. Он с тех пор, как добился ее милостей, стал ей еще дороже, чем прежде, и она чувствовала благодарность к нему за блаженство, которое они делили на равных. К несчастью, чем более пылкой становилась ее страсть, тем больше остывала страсть Амбросио. Самые знаки этой любви были ему противны, а ее избыток гасил пламя, и без того уже слабо горевшее в его груди. Матильда не могла не заметить, что ее общество с каждым днем становится ему все более неприятным. Он не слушал, когда она говорила, ее музыкальные таланты, которыми она владела в совершенстве, перестали его развлекать. А если он снисходил до похвал, они были вымученными и холодными. Он больше не глядел на нее с нежностью и не восхищался ее мыслями с увлечением влюбленного. Все это Матильда прекрасно замечала и удваивала усилия, чтобы воскресить в нем былые чувства. Но ее ждала неизбежная неудача, так как в ее стремлении угодить ему он видел навязчивость и испытывал отвращение к тем средствам, к которым она прибегала в чаянии вернуть его нежность. Тем не менее их преступная связь продолжалась, но было очевидно, что в ее объятия его бросает не любовь, а грубая похоть. Его плоть сделала женщину необходимостью для него, а кроме Матильды ему не с кем было удовлетворять страсть без опасений. Как ни была она красива, на любую другую женщину он теперь глядел с несравненно большим желанием, чем на нее. Однако, боясь, как бы его лицемерие не было разоблачено, не давал воли своим склонностям.

По натуре он вовсе не был робок, но его воспитывали в таком сильном страхе, что боязливость стала частью его характера. Если бы он провел юность в миру, то в нем открылось бы немало высоких и мужественных достоинств. Он был рожден предприимчивым, твердым и бесстрашным, с сердцем воина, и мог бы блистать во главе армии. В его натуре не было недостатка благородства. Несчастные всегда находили в нем доброжелательного слушателя. Способности у него были быстрые и недюжинные, его разум отличали острота, глубина и рассудительность. Наделенный всем этим, он мог бы стать украшением родной страны. Еще в нежном младенчестве он выказывал такие свои качества, и его родители наблюдали пробуждение в нем этих достоинств с восхищением и радостью. К несчастью, он был еще совсем дитя, когда лишился родительских забот и оказался во власти родственника, который не чаял, как от него избавиться, а потому отдал его на попечение прежнего настоятеля капуцинского монастыря, своего друга. Аббат, монах до мозга когтей, употреблял все усилия, внушая мальчику, что вне монастырских стен счастья нет. И он полностью преуспел. Самым честолюбивым желанием Амбросио было стать членом ордена святого Франциска. Его наставники ревностно подавляли в нем качества, величие и благородство которых не подходили для монастырской жизни. Вместо бескорыстной благожелательности в нем воспитали эгоистическое пристрастие к своему монастырю. Его научили считать сострадание к чужим заблуждениям и ошибкам самым черным преступлением. Искренность и открытость его натуры подменились услужливым смирением. Для того же, чтобы сломить в нем гордый от природы дух, монахи запугивали его незрелый ум всеми ужасами, которые могло подсказать им суеверие. Они живописали ему мучения погибших душ самыми темными, самыми жуткими и фантастическими красками и за маленькую провинность угрожали ему вечной погибелью. Неудивительно, что его воображение, постоянно питаемое этими страхами, взрастило в нем робость и опасливость. Вдобавок его раннее отлучение от мира и полное незнакомство с обычными житейскими опасностями представляло их ему гораздо страшнее, чем они были на самом деле. Монахи же, искореняя его достоинства и обедняя чувства, позволили всем присущим ему порокам расцвести пышным цветом. Ему разрешали гордыню, тщеславие, честолюбие и презрительность. Он ревновал к равным себе и презирал все успехи, кроме своих. Считая себя обиженным, он был неумолим и жесток в мести. Все же, вопреки всем усилиям извратить их, его природные добрые качества иногда прорывались из тьмы, в которую их старательно погружали. В таких случаях борьба за верховенство между его истинным и приобретенным характерами поражала и ставила в тупик тех, кто не был знаком с его первоначальными склонностями. Он обрекал провинившихся самым суровым карам, которые минуту спустя сострадание заставляло его смягчить. Он замышлял смелые деяния, но страх перед возможными последствиями вскоре вынуждал его отказаться от них. Его прирожденный гений проливал яркий свет на самые темные материи, и тотчас суеверие возвращало их во тьму еще более непроницаемую, чем та, из которой он их на мгновение извлек. Другие монахи, считая его высшим существом, не замечали противоречий в поведении своего кумира. Как бы он ни поступал, в их глазах это было правильно, и они полагали, что у него есть веские основания менять собственные решения. Дело же было в том, что в его груди непрерывно вели борьбу чувства, данные ему природой, и чувства, привитые воспитанием, решить же, за которыми останется победа, предстояло его страстям, пока еще не вступившим в игру. К несчастью, страсти эти были наихудшими судьями, каких он только мог выбрать. До этого времени монастырское уединение шло ему на пользу, так как не давало случая выказать худшие его качества. Превосходство его талантов ставило его много выше остальной братии и не давало пищи для ревности и зависти. Его образцовое благочестие, замечательное красноречие и приятные манеры завоевали ему всеобщее уважение, и он не знал обид, за которые мог бы мстить. Его честолюбие оправдывали всеобщим признанием, а в гордыне усматривали лишь приличествующее уважение к себе. Он почти не видел женщин и никогда с ними не разговаривал. О радостях, даровать которые во власти женщин, он не знал ничего, а если ему приходилось во время ученых занятий читать, «что кто-то был влюблен, то он смеялся».

В течение некоторого времени скудная пища, долгие бдения и суровые налагаемые на себя епитимьи охлаждали и подавляли природную страстность его натуры. Но едва ему представился случай, едва он узнал про наслаждения, доселе неизвестные, как оказалось, что преграды религии слишком слабы, чтобы противостоять бурному потоку его желаний. Все помехи сметались силой его темперамента, пылкого, полнокровного и сладострастного до чрезмерности. Остальные страсти еще дремали, но им достаточно было пробудиться, чтобы взыграть с таким же неукротимым неистовством.

Он продолжал восхищать Мадрид. Энтузиазм, вызываемый его красноречием, не только не шел на убыль, но возрастал. Каждый четверг — а он проповедовал только по четвергам — церковь Капуцинов заполняли толпы и его поучения выслушивались со все тем же восхищением. Он стал исповедником знатнейших семей Мадрида, и только те могли претендовать на успех в свете, кому давал причастие Амбросио. Он по-прежнему не отступал от своего решения не выходить за стены монастыря. Это только укрепляло веру в его святость и взыскательность к себе. Громче же всех хвалы ему пели женщины, под влиянием не столько благочестия, сколько его благородного лица, величественности и прекрасно сложенной изящной фигуры. С утра до вечера у монастырских ворот стояли кареты и самые знатные, самые красивые дамы Мадрида исповедовались аббату в тайных своих грешках. Глаза сладострастного монаха пожирали их прелести. Если бы кающиеся дамы посоветовались с этими толмачами, ему не потребовались бы иные средства для выражения своих желаний. На его беду, они безоговорочно веровали в его святость, и возможность того, что он прячет непристойные мысли, им и в голову не приходила. Как известно, жаркий климат немало влияет на темперамент испанских дам. Но даже самая развратная не усомнилась бы, что легче внушить страсть мраморному святому Франциску, чем зажечь ее в холодном и суровом сердце Амбросио.

Монах же был мало знаком с порочностью света. Он даже не подозревал, что лишь очень немногие из кающихся дам устояли бы перед ним. Но и будь ему это известно, мысль об опасности, сопряженной с такой попыткой, заградила бы ему уста. Он знал, что женщине будет трудно хранить столь неожиданную и столь важную тайну, как его падение, и нередко пугался мысли, не предаст ли его Матильда. Его слава была ему бесконечно дорога, и он понимал, как опасно отдать ее на милость тщеславной, вздорной бабенки, а так как мадридские красавицы воспламеняли только его любострастие, но не его сердце, он тут же забывал о них, стоило им уйти. Опасность разоблачения, страх быть отвергнутым, потеря доброй славы — все это требовало, чтобы он укрощал свои желания. И хотя теперь он был совершенно равнодушен к Матильде, ему приходилось довольствоваться ею.

Как-то утром исповедующихся собралось особенно много, и он оставался в исповедальне до позднего часа. Когда наконец их поток иссяк и он собрался покинуть часовню, в нее вошли две женщины и смиренно приблизились к нему. Они откинули покрывала, и младшая попросила его поговорить с ними несколько минут. Мелодичность ее голоса, который ни одного мужчину не оставлял безразличным, тут же обворожила Амбросио. Он остановился. Просительница выглядела очень удрученной. Ланиты ее были бледны, глаза полнились слезами, волосы в беспорядке падали на лицо и грудь. Однако лицо это было таким прелестным, таким невинным, таким небесным, что очаровало бы сердце и не такое податливое, как бившееся в груди аббата. Даже с большей, чем обычно, мягкостью он попросил ее продолжать, и вот что она ему сказала с волнением, которое возрастало с каждым мгновением:

— Святой отец, перед вами несчастная, которой угрожает потеря самого дорогого и почти единственного ее друга! Моя матушка, моя добрая матушка лежит на одре болезни. Вчера ночью ее вдруг сковал внезапный и страшный недуг. Он усиливается с такой стремительностью, что врачи не надеются ее спасти. У людей я помощи не нашла, и мне остается только взывать к Небесам, Отче, весь Мадрид полон рассказами о вашем благочестии и высоких добродетелях. Снизойдите помянуть матушку в ваших молитвах. Быть может, Всемогущий тогда пощадит ее, и если да, то даю обет каждый четверг в следующие три месяца ставить свечи перед святым Франциском во имя его.

«Ах, вот что! — подумал монах. — История с Росарио началась именно так!» — И он про себя пожелал, чтобы и на этот раз конец был бы такой же.

Он обещал исполнить ее просьбу, и она, изъявив горячую благодарность, продолжала:

— Я хочу просить еще об одной милости. Мы недавно в Мадриде. Матушке нужен духовник, но она не знает, к кому обратиться. Нам известно, что вы не выходите из аббатства, а бедная матушка, увы, не может прийти сюда. Святой отец, если бы в доброте своей вы прислали кого-нибудь, чьи мудрые и благочестивые утешения смягчили бы смертные муки матушки, вы навеки облагодетельствовали бы сердца, умеющие быть благодарными.

И эту просьбу монах обещал исполнить. Да и как он мог отказать, когда его умолял такой чудный голос. Просительница была так пленительна! Ее слова звучали такой гармоничной музыкой! Самые слезы, казалось, только придавали силу ее чарам. Он обещал прислать исповедника в тот же вечер и спросил адрес. Ее спутница подала ему карточку с адресом, а затем удалилась вместе с прекрасной просительницей, которая, прощаясь, призвала на аббата тысячу благословений за его милосердие. Он проводил ее взглядом и, лишь когда она покинула часовню, посмотрел на карточку и прочел следующее:

«Донья Эльвира Дальфа. Улица Сан-Яго, пятая дверь от дворца д'Альборонос».

Просительницей этой была не кто иная, как Антония, а сопровождала ее Леонелла. Последнюю лишь с трудом удалось уговорить, чтобы она проводила племянницу в монастырь. Амбросио внушал ей такой благоговейный страх, что она дрожала, только увидев его. Страх возобладал даже над природной ее болтливостью, и в его присутствии она не произнесла ни звука.

Монах вернулся в свою келью. Образ Антонии преследовал его. В груди у него пробудилась тысяча новых чувств, и он боялся разобраться в причине, их породившей. Они совсем не походили на те, которые вызвала в нем Матильда, когда открыла, что она женщина, и призналась ему в любви. Сластолюбие его молчало, никакие буйные желания не бушевали в груди, и воспаленное воображение не рисовало прелести, которые целомудрие скрывало от его глаз. Напротив, нежность, восхищение, уважение — вот что он испытывал теперь. Тихая, сладкая меланхолия проникла в его душу, и он не сменял бы ее на самые бурные восторги. Общество других стало ему противно, он звал одиночество, которое позволяло отдаваться чудным видениям. Все мысли его были кроткими, печальными и безмятежными, и во всем мире для него не существовало никого, кроме Антонии.

— Счастливец! — восклицал он в своем романтическом экстазе. — Счастливец тот, кому будет принадлежать сердце этой чудесной девушки. Какая пленительность черт, какое изящество всего облика! Сколь чарующа робкая невинность ее взоров и как не похожи они на буйный огонь сладострастия, горящий в глазах Матильды! Насколько слаще должен быть единственный поцелуй, сорванный с розовых уст одной, всех сладострастных милостей, сполна расточаемых другой! Матильда пресыщает меня наслаждениями до омерзения, насильно завлекает меня в свои объятия, подражает блудницам и упивается развратом. Мерзость! Знай она невыразимую пленительность целомудрия, его непобедимую власть над сердцем мужчины, догадывайся, какими неразрывными цепями оно приковывает его к престолу Красоты, так никогда бы не рассталась с ним. Какая цена слишком высока за любовь этой чудесной девушки? Чего бы я не согласился принести в жертву, лишь бы с меня были сняты мои обеты и я мог открыто объявить о моей любви перед всей землей и Небом? Как безмятежно и спокойно текли бы часы, пока я тщился бы внушить ей нежность, доверие, дружбу? Милостивейший Боже! Увидеть, как она поднимет скромно потупленные голубые очи и в них воссияет робкое чувство ко мне! День за днем, год за годом слышать этот кроткий голос! Обрести право услужить ей и услышать из ее уст безыскусные выражения благодарности! Следить за движениями ее чистого сердца! Поощрять расцвет каждой добродетели! Делить с ней радость, когда она счастлива, поцелуями осушать ее слезы, когда она в горе, увидеть, как она ищет моих объятий для утешения и поддержки! Да! Коль на земле есть ничем не омрачаемое блаженство, оно выпадет на долю того, кто станет мужем этого ангела!

Пока его фантазия рисовала эти образы, он расхаживал по келье с самым расстроенным видом. Глаза его были устремлены в пустоту, голова склонилась на плечо, а когда он подумал, что для него это счастье недоступно, по его щеке скатилась слеза.

— Для меня она недостижима! — продолжал он. — Стать моей в брачном союзе она не может, а соблазнить такую невинность, воспользоваться ее доверием ко мне, чтобы ее погубить… О! Это было бы преступлением, чернее которого свет еще не видывал! Не страшись, чудесная девушка! Твоя непорочность в безопасности. И за богатство Индий не допущу я, чтобы эта нежная грудь стала приютом раскаяния!

Он несколько раз торопливо прошелся по келье, и тут его взгляд упал на изображение Мадонны, еще недавно предмет его благоговения. С негодованием сорвал он картину со стены, бросил на пол и оттолкнул ногой.

— Блудница!

Злосчастная Матильда! Ее любовник забыл, что она пожертвовала добродетелью ради него одного, и единственной причиной его презрения к ней было то, что она любила его слишком страстно.

Он бросился в кресло у стола и увидел карточку с адресом Эльвиры. Взяв ее в руку, он вспомнил про свое обещание прислать больной духовника. Несколько минут он пребывал в сомнении, но власть Антонии над ним была уже так сильна, что он недолго противился осенившей его мысли. Он сам будет этим духовником! Покинуть монастырь незаметно ему труда не составит. Капюшон он опустит низко, и на улицах его никто не узнает. Приняв эти предосторожности и потребовав у Эльвиры и ее близких свято хранить его тайну, он сумеет скрыть от всех остальных, что нарушил свою клятву никогда не покидать стен монастыря. Опасался он только бдительности Матильды, но, предупредив ее в трапезной, что весь день ему придется провести в келье, он полагал что обезопасил себя от ее недреманной ревности. И вот с наступлением часов, которые испанцы обычно посвящают своей сиесте, он украдкой вышел из монастыря через потайную дверь, ключ от которой хранился у него. Капюшон плаща он опустил ниже подбородка, а полуденный жар уже обезлюдил улицы. Монах, почти не встречая прохожих, отыскал улицу Сан-Яго и без помех дошел до дверей доньи Эльвиры. Он дернул колокольчик, был впущен и тут же проведен в верхнюю комнату.

Именно тогда опасность, что его узнают, была особенно велика. И будь Леонелла дома, так, конечно, и случилось бы. А ее болтливость не давала бы ей ни есть, ни спать, пока она не разблаговестила бы по всему Мадриду, что Амбросио переступил порог монастыря ради немощи ее сестры. Но судьба хранила монаха. По возвращении домой Леонелла нашла письмо, в котором ее извещали о кончине родственника, оставившего свое небольшое состояние ей и Эльвире. А потому она должна была незамедлительно отправиться в Кордову. При всей ее вздорности сердце у нее было истинно любящим, и она очень не хотела покидать больную сестру. Но Эльвира настояла, напомнив, что даже пустячное увеличение их состояния может очень пригодиться ее дочери, если она осиротеет. Итак, Леонелла покинула Мадрид, искренне горюя о болезни сестры и испустив два-три вздоха при воспоминании о галантном, но непостоянном доне Кристобале. Она ничуть не сомневалась, что нанесла его сердцу глубокую рану, но, более не получая от него известий, заключила, что его оттолкнуло ее низкое происхождение. Ведь он же понимал, что без предложения руки и сердца ему ничего не добиться от такого дракона добродетели, как она. Или от природы капризное и переменчивое сердце графа остыло к ее чарам, плененное другой красавицей. Но какова бы ни была причина, Леонелла горько оплакивала его потерю. Тщетны, как она заверяла всех, кто по доброте слушал ее, были ее усилия вырвать его образ из своего слишком чувствительного сердца. Она напускала на себя вид чахнущей от любви девственницы и доводила его до нелепости. Испускала стенания, расхаживала, скрестив руки на груди, произносила длиннейшие монологи, все больше о какой-нибудь покинутой деве, скончавшейся от разбитого сердца. Ее огненные локоны неизменно украшал венок из ивы. Каждый вечер она при лунном свете выходила на берег реки и провозглашала себя преданной поклонницей журчащих потоков, соловьев.

Укромных рощ и гротов темной власти —

Любимых утешений Бледной Страсти.

Таково было душевное состояние Леонеллы, когда ей пришлось покинуть Мадрид. Эльвиру все эти причуды выводили из терпения, и она тщетно пыталась образумить сестру. Ее советы пропадали втуне, и, прощаясь, Леонелла заверила ее, что никогда не сможет забыть неверного дона Кристобаля. По счастью, она ошиблась. Честный кордовский юноша, ученик аптекаря, расчислил, что ее денег хватит, чтобы он мог завести собственную аптеку, и не замедлил объявить себя ее обожателем. Леонелла не была неумолима. Его пылкие вздохи растопили ее сердце, и вскоре дала согласие сделать его счастливейшим из смертных. Она написала сестре, оповещая ее о своем браке, но по причинам, которые будут объяснены в свое время, Эльвира ей не ответила.

Амбросио проводили в комнату, соседнюю с той, где отдыхала Эльвира. Впустившая его служанка вышла доложить госпоже, и Антония, сидевшая у одра матери, тотчас поспешила к нему.

— Простите меня, отче… — сказала она, умолкла, узнав его черты, и радостно вскрикнула. — Ужели это так? — продолжала она. — Или глаза меня обманывают? Ужели достойнейший Амбросио отступил от своего решения, чтобы облегчить муки лучшей из женщин? Каким утешением будет для моей матушки ваше посещение! Но я медлю и задерживаю наступление минуты, когда ваша мудрость и благочестие подкрепят и ободрят ее.

Эльвиру беседа с ним восхитила. Общие восторги заставили ее ожидать чего-то необыкновенного, но действительность далеко превзошла эти ожидания. Амбросио, от природы наделенный умением нравиться, разговаривая с матерью Антонии, не пожалел никаких усилий. Красноречивыми убеждениями он рассеял все ее страхи и успокоил все сомнения. Он напомнил ей о бесконечном милосердии ее Судии, отнял у Смерти ее жало, снял с нее покров ужаса и научил Эльвиру не трепетать перед бездной вечности, на краю которой она стояла. Эльвира внимала ему с вниманием и восхищением, и незаметно к ней возвращались уверенность и спокойствие духа. Она без колебаний открыла ему свои заботы и опасения. Последние, касавшиеся жизни грядущей, он уже рассеял, а теперь снял с нее и бремя первых, касавшихся жизни этой. Ее угнетала мысль о том, что будет с Антонией. Ей некому было поручить свою дочь, кроме маркиза де лас Систернаса и ее сестры Леонеллы. В покровительстве первого она не была уверена, ну, а Леонелла хотя и любила племянницу, была такой взбалмошной и тщеславной, что не могла стать единственной руководительницей юной и незнакомой с миром девушки. Монах, едва узнал причину ее тревог, сразу облегчил их. Он обещал, что Антония найдет безопасное убежище в доме одной из его духовных дочерей, маркизы Вилья-Франка, известной своей добродетельностью, строгими принципами и милосердными делами. Если же почему-либо Антония не сможет воспользоваться покровительством маркизы, он без труда устроит, чтобы ее приняли в какую-нибудь почтенную обитель. Разумеется, как пансионерку. (Эльвира еще раньше не очень лестно отозвалась о монастырской жизни, и монах то ли откровенно, то ли угодливо дал понять, что не считает ее неодобрение совсем необоснованным.)

Эти доказательства участия, которое он в ней принимал, окончательно покорили сердце Эльвиры. Благодаря его, она исчерпала все выражения, какие только способна подсказать признательность, и сказала, что теперь может спокойно сойти в могилу. Амбросио встал, прощаясь. Он обещал вернуться на другой день в тот же час, но попросил, чтобы его посещение сохранялось в тайне.

— Мне не хотелось бы, — сказал он, — чтобы отступление от моих правил, вызванное необходимостью, стало известно. Если бы я не принял решения не покидать стен монастыря, кроме случаев настоятельнейшей нужды, как та, что привела меня к вам, за мной начали бы присылать по всяким пустякам и любопытствующие, томящиеся от безделия или склонные к фантазиям, отнимали бы время, которое теперь я провожу у одра болезней, утешая отходящего в мир иной с раскаянием в сердце, освобождая путь в вечность от терниев.

Эльвира, равно восхищенная его предусмотрительностью и сострадательностью, обещала скрыть от всех честь, которую он ей оказал, и монах, благословив ее, вышел.

В передней комнате он нашел Антонию и не сумел отказать себе в удовольствии провести несколько минут с ней. Он утешил ее, сказав, что матушка ее обрела тихое спокойствие и что, по его мнению, нельзя оставлять надежду на ее выздоровление. Осведомившись, кто ее лечит, он обещал прислать ей врача из своего монастыря, одного из самых искусных в Мадриде. Затем принялся превозносить Эльвиру, расхваливая чистоту ее помыслов и душевную твердость, а также сказал, что она внушила ему высочайшее уважение. Невинное сердце Антонии преисполнилось благодарности. И вместо слез в ее глазах заблистала радость. То, как он говорил о ее матери, подав надежду на ее выздоровление, с теплым участием и в самых почтительных выражениях, вдобавок ко всему, что Антония слышала о его мудрости и благочестии, вдобавок к ее собственному впечатлению от его красноречия, еще увеличило восхищение, которое он внушил ей с первых же минут. Она отвечала ему с робостью, но без смущения. Не побоялась рассказать о всех своих маленьких печалях, маленьких страхах и тревогах и поблагодарила его за доброту с тем чистым жаром признательности, который в ответ на услугу переполняет юное и невинное сердце. Лишь такие сердца способны оценить благодеяние во всей его полноте. Те, что помнят о человеческом коварстве и эгоизме, даже одолжение принимают с недоверием и опаской, подозревая, что за ним может крыться какая-то ловушка и в один прекрасный день от них потребуют ответной услуги. И никакое доброе дело они не похвалят от души. Не такова была Антония. Ей мнилось, что все люди похожи на нее, и зло пока оставалось для нее тайной. Монах оказал ей неоценимую услугу, он говорил, что желает ей помочь, она была бесконечно признательна ему, и любые слова казались слишком холодными ее переполненному сердцу. С каким восхищением выслушивал Амбросио трогательные слова благодарности! Природное изящество ее манер, несравненная мелодичность голоса, целомудренная живость, неподражаемая грация, выразительное личико и глаза, в которых светился ясный ум, — все вызывало в нем упоение и восторг. А разумность и уместность ее мыслей обретали особую прелесть благодаря непринужденной простоте выражения, в которую они облекались.

В конце концов Амбросио пришлось прервать эту беседу, исполненную для него неисчерпаемого очарования. Он повторил Антонии свое желание, чтобы о его посещениях никто не знал, и она обещала строго соблюдать тайну. Затем он удалился, а его чаровница поспешила к матери, не зная, какое зло породила ее красота. Ей не терпелось узнать мнение Эльвиры о том, кого она так горячо восхваляла, и с восхищением она убедилась, что благоприятностью оно не уступает ее собственному, а то и превосходит его.

— Еще до того как он заговорил, — сказала Эльвира, — я уже была расположена к нему, а жар его наставлений, достоинство манер и убедительность рассуждений отнюдь не изменили первого моего впечатления. Особенно меня покорил его чудный, звучный голос. Но, Антония, мне кажется, я его уже слышала. Он показался моему слуху таким знакомым! Либо я была знакома с аббатом в давние времена, либо его голос обладает замечательным сходством с голосом, который я слышала множество раз. В нем были переливы, хватавшие меня за сердце и вызвавшие такие странные чувства, что я не находила им объяснения.

— Дражайшая матушка! То же впечатление его голос произвел и на меня. Но мы никак не могли его слышать, пока не приехали в Мадрид. Наверное, нам так кажется из-за приветливости его манер, не позволяющей видеть в нем чужого человека. Не знаю почему, но я разговариваю с ним свободнее, чем обычно с людьми малознакомыми. Я не боялась делиться с ним моими детскими мыслями и почему-то не сомневалась, что он выслушает мои глупенькие признания со снисходительностью. И я в нем не ошиблась! Он слушал меня с таким вниманием и добротой! Отвечал с такой ласковостью и мягкостью! Он не называл меня ребенком и не обходился со мной пренебрежительно, как наш сердитый старый духовник в замке. Право же, проживи я в Мурсии хоть тысячу лет, все равно толстый дряхлый отец Доменик мне бы не нравился.

— Не спорю, манеры отца Доменика оставляли желать лучшего. Но он был честным, доброжелательным и участливым.

— Ах, милая матушка! Это же такие обычные качества!

— Дай Бог, дитя мое, чтобы опыт не научил тебя считать их столь редкими и бесценными, какими они кажутся мне! Но объясни, Антония, почему я не могла видеть аббата в прежние годы?

— Потому что, поступив в монастырь, он до сих пор никогда не выходил за его стены. Он мне рассказал даже, что, совсем не зная Мадрида, с трудом нашел нашу улицу, хотя она совсем рядом с монастырем.

— Пусть так, однако я могла его видеть и до того, как он затворился в монастыре. Ведь, для того чтобы выйти, прежде надо войти!

— Пресвятая Дева! Да, правда… Но он же мог родиться в монастыре?

Эльвира улыбнулась.

— Это маловероятно.

— Погодите, матушка! Теперь я вспомнила! Его отдали в монастырь еще во младенчестве. Простой народ говорит, что он упал с неба, как дар Пресвятой Девы капуцинам.

— Как любезно с ее стороны! Значит, он упал с неба, Антония? Как же он кувыркался в воздухе!

— Этому многие не верят, и, боюсь, милая матушка, к неверующим мне придется причислить и вас. Да и наша хозяйка говорила тетушке, что, по общему мнению, родители у него были бедными, не могли его прокормить и оставили у монастырских дверей сразу, как он родился. Покойный настоятель из милосердия воспитал его, а он оказался образцом добродетели, благочестия, учености и уж не знаю чего еще. Поэтому его приняли в члены ордена, а не так давно избрали настоятелем. Тем не менее правда ли первое или второе, но все соглашаются, что монахи приютили его, когда он еще не умел говорить, а потому вы не могли слышать его голоса до того, как он поступил в монастырь, поскольку голоса у него еще не было.

— Ах, Антония, как убедительно ты рассуждаешь! Твои выводы неопровержимы. А я и не подозревала за тобой такой блистательной логичности!

— Вы смеетесь надо мной! Но тем лучше. Я так рада, что у вас хорошее настроение. И у вас такой спокойный вид, что, наверное, припадков больше не будет. Ах, я была уверена, что посещение аббата поможет вам!

— Оно мне очень помогло, дитя мое. Он успокоил некоторые мои страхи, и его участие уже принесло мне облегчение. У меня тяжелеют веки, и, пожалуй, я сумею заснуть. Задерни занавески, моя Антония. Но если до полуночи я не проснусь, не сиди со мной долее, исполни мою просьбу!

Антония обещала сделать как она хочет и, приняв ее благословение, задернула занавески кровати. Затем тихонько села за пяльцы и принялась коротать время, строя воздушные замки. Заметная перемена к лучшему, которую она заметила в Эльвире, ободрила ее, и воображение рисовало ей счастливые и приятные картины. В этих видениях будущего Амбросио занимал немалое место. Она думала о нем с радостью и благодарностью. Но на каждую мысль, достававшуюся монаху, две, если не больше, бессознательно дарились Лоренцо. Так продолжалось, пока куранты на колокольне церкви Капуцинов поблизости не пробили полночь. Вспомнив настояния своей матери, Антония повиновалась им, хотя и с неохотой. Она осторожно отдернула занавески. Эльвира была погружена в глубокий, спокойный сон. Мертвенная бледность болезни исчезла с ее щек, улыбка показывала, что ей снятся приятные сны. Когда Антония наклонилась над ней, ей почудилось, что она слышит свое имя. Нежно поцеловав мать в лоб, она ушла к себе в спальню и преклонила колени перед статуей святой Росолии, своей небесной заступницы. Она поручила себя Небесам, а после молитвы, как было у нее в обычае с нежного детства, тихонько пропела следующие строфы:

ПОЛУНОЧНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ

Все стихло, день давно угас.

Вот отзвучал курантов бой.

Тебя, полночный грозный час,

Встречаю с чистою душой.

Настало время колдунов,

Что черной полнится бедой.

И из разверзшихся гробов

Выходят мертвецы чредой.

Безгрешна в мыслях и делах,

Своей невинностью сильна,

С мольбой смиренной на устах

Покой ищу в объятьях сна.

Вас, ангелы, благодарю,

Что днесь я спасена была

И что с презрением смотрю

На хитрые тенета зла.

Но вдруг, не ведая о том,

Я в помыслах своих грешу

И делом согрешу потом?

У вас я помощи прошу!

Откройте в сновиденьях мне,

Где праведный сыщу я путь,

И, снизойдя к моей вине,

Не дайте мне с него свернуть!

От нечисти молю ночной

Спасти, мой мирный сон храня.

О, пусть ни бес, ни домовой,

Ни чары не смутят меня!

От искусительных речей

Мой сонный слух вы оградите,

Кошмары черные ночей

В час сей ко мне не допустите!

Но, полный света и чудес,

Целительный пошлите сон!

Пусть сферы дивные Небес

Моим глазам откроет он,

Обитель ангелов и ту,

Где созерцают Божий Лик

Те, что хранили чистоту

Всю жизнь и в свой последний миг.

О, научите в этом сне,

Как обретают благодать!

Как от греха спасаться мне

И как себя добру отдать!

Пусть утром и в вечерний час

Дано мне было бы излить

Хвалу Создателю и вас,

О ангелы, благодарить.

Пороков буду я бежать,

Завет ваш бережно храня,

И все ошибки исправлять,

Как вы научите меня.

Когда же плоть, как должно быть,

Могильный призовет покой

И Смерть приблизится закрыть

Глаза мне дружеской рукой,

Я жребий свой не прокляну,

Сует меня не влек обман,

И чистым Господу верну

Мой дух, каким он был мне дан.

Завершив еженощные свои молитвы, Антония легла. Вскоре сон овладел всеми ее чувствами, и несколько часов она наслаждалась тем сладостным забытьем, которое ведомо только невинности и за которое не один монарх с радостью отдал бы свою корону.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления