Онлайн чтение книги

Тигроловы

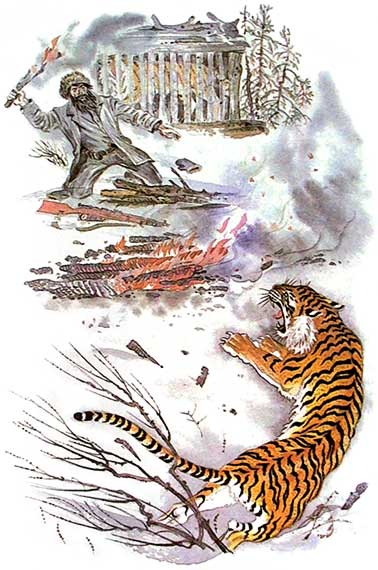

1 ТИГРОЛОВЫ. Часть первая

В. П. Астафьеву посвящается.

Осенью госпромхоз намеревался забросить охотников в отдаленные угодья вертолетом. В прошлом году это новшество удалось на славу — в конце октября все охотники были уже на местах промысла. А нынче нелетная погода, поэтому все кувырком, все не по плану. Течет меж пальцев дорогое промысловое время, да и вертолет обходится госпромхозу в золотую копеечку, оттого и число претендующих на полет охотников невелико, всего шесть фамилий. Павел Калугин в списке первый.

Пять лет тому назад, когда жив был отец, добирался он с Павлом до зимовья пешком, волоча за собой длинную широкополозную нарту. Но прошлой весной, по приказу охотоведа, недалеко от охотничьей избушки, на песчаной речной косе Павел вырубил тальник и подготовил площадку. Вертолет легко сел на нее. Пилот показал Павлу большой палец и тут же отметил просторную площадку у себя на карте.

Скоро, говорят, мимо его участка лесовозную дорогу пробьют. Тогда и без вертолета можно будет обойтись. Вроде бы хорошо — сел на машину и к самому зимовью подкатил! Но ведь по этой же дороге хлынут в тайгу лесорубы, да и браконьеры дремать не станут. Дорога — беда для охотника. Уж лучше трое суток тащить за собой тяжелую нарту, чем видеть на своем угодье голые пни да вывороченные бульдозером корневища опрокинутых и усохших деревьев.

В конторе Павел показался всего один раз. Предупредил, что готов к заброске на участок, и сразу же ушел домой. не любил он крутиться возле начальства. Будет ли вертолет завтра или через десять дней, это ведь не от него зависит и даже не от расторопности старшего охотоведа.

Павел любил посидеть в одиночестве с хорошей книгой...

За чтением и застал Павла в тот день его товарищ Николай Кузьмин, розовощекий, улыбчивый, двухметровый детина.

— Все сидишь, чернокнижник? — возбужденно забасил он. — А Лошкарев получил лицензии на двух тигров! не веришь? Честное пионерское, не вру! Он только что к нам приходил, просил у бати кобеля, хотел его на тиграх испытать. Да ты чего сидишь-то? Беги к Лошкареву, может, в этот раз возьмет тебя с собой.

Павел, словно очнувшись, вскочил, метнулся к вешалке.

— Маманя! Угости Николая яблоками, а я к Лошкаревым сбегаю!

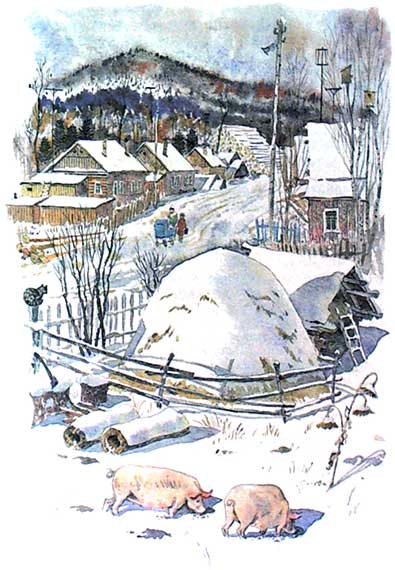

Дом Савелия Макаровича Лошкарева стоял недалеко от конторы госпромхоза, в центре села, и виден был отовсюду не только потому, что стоял на бугре, но еще и потому, что выделялся среди всех других крутой темной, замшелой тесовой крышей, тогда как вокруг белели крыши шиферные. Еще этот дом, в отличие от других, обшитых тесом и весело раскрашенных, был рублен по-старинному — в охряпку, из крепкой, как кость, лиственницы, приплавленной сюда с верховьев реки еще дедом Савелия Макаровича, Митрофаном Лошкаревым. С той поры и стоит домище — черный, кряжистый, как былинный богатырь, закованный в латы. Туда, к этому дому, и шел Павел Калугин с отчаянной решимостью. Но, чем ближе он к нему подходил, тем быстрей истаивала решимость. Поравнявшись с конторой, он и вовсе замедлил шаги и, поразмыслив, решил зайти сначала к директору госпромхоза.

Со дня основания этого хозяйства контора размещалась в небольшом доме, и всем хватало места в нем, на тесноту никто не жаловался, и дело тоже не страдало. Так было до той поры, пока соседний промхоз не отгрохал себе контору из силикатного кирпича. Тотчас после этого события закипела работа и здесь. Правда, силикатный кирпич достать не удалось, да и невыгодно было его везти машинами за сотни километров от железной дороги, но ведь можно построить и из бруса деревянного. А чтобы не казалась контора бедней, чем у соседей, сделали ее гораздо больших размеров, чем нужно, обнесли забором и воздвигли перед входом в калитку огромные из листового железа художественные плакаты, на которых заезжие художники-шабашники за очень круглую сумму намалевали пушных и копытных зверушек, щедро вывели проценты трехзначными цифрами. В знойные летние дни в тени этих плакатов, помахивая хвостами, любят стоять молодые необъезженные кони.

Обращаться к директору Павлу не хотелось, но иного выхода не было. Спросив у секретарши, ярко крашенной приезжей девицы, у себя ли директор, и получив утвердительный небрежный ответ, он уверенно открыл тяжелую, обитую черным дерматином дверь.

Директор госпромхоза Михаил Григорьевич Попич, толстый, большеголовый, с красными отвисшими щеками, при виде вошедшего недовольно поморщился, кивнул на приветствие и, указав на стул, молча продолжал что-то писать.

«Ишь ты, занятой какой! Облапил стол, как паук муху — не оторвешь», — сердито подумал Павел, усаживаясь на краешек стула тут же около двери.

Последний раз в кабинете Павел был ровно год назад, когда, вернувшись из армии, оформлялся на должность охотника-промысловика. Уже тогда его поразила шикарная отделка кабинета: сейф под черное дерево, сервант с секретерами, магнитола; в углу, в огромной, под черное же дерево, кадушке — экзотическое растение, напоминающее пальму; нежно-голубые панели из поблескивающих листов, на полу — цветной линолеум. Но теперь по линолеуму через весь длинный кабинет тянулась широченная ковровая дорожка с красными полосами по зеленому полю. И еще — вместо прошлогоднего пластмассового плафона Павел увидел под потолком изящную люстру с хрустальными подвесками.

Директор между тем, делая вид, что пишет, исподлобья посматривал на Павла: «Опять требовать что-нибудь будет — не иначе». Но по тому, как мял посетитель шапку в руках, напряженно откидывал русый чуб, то и дело ниспадавший на лоб, по сосредоточенному взгляду его голубых, широко поставленных глаз, директор сделал вывод, что не требователь сейчас сидит перед ним, а проситель. «Впрочем, от этого парня всего можно ждать, он и просит всегда так, словно требует должное. Ершистый! На каждом собрании с критикой выступает. Молоко на губах не обсохло, а туда же: отец его покойный тоже все выступал на собраниях, да нескладно — вреда от него не было, шум один. А этот ядовитый! Палец в рот не клади, не в бровь, а в глаз метит. Такому волю дай — он тут все разворошит, ишь — глазищами по сторонам сверкает, такого не приручишь».

Павел сердито нахмурился, сказал хрипловатым от волнения голосом:

— Я к вам, Михаил Григорьевич, вот по какому делу... — И, видя, что директор неохотно поднимает голову, словно его некстати отвлекают от очень важной работы. Павел, внутренне рассердясь, но сдерживая себя, продолжал: — Мне только что сказали, что в промхоз для Лошкарева две лицензии пришли. Верно это?

— Ну да, пришли. — Директор слегка оживился, откинулся на спинку жалобно скрипнувшего стула; толстые короткие пальцы его вяло закрутили черную авторучку. — Пришли, пришли лицензии, на двух тигров. А почему тебя это интересует? — В голосе директора угадывалась насмешка.

— Ну вы же знаете, что я пытаюсь в бригаду Лошкарева попасть, — смущенно сказал Павел.

— Знаю, знаю: династию Лошкаревых пробить хочешь, вклиниться, так сказать. — Директор смотрел на Павла, не скрывая усмешки.

— Никуда я не вклиниваюсь, просто хочу быть тигроловом, — возразил Павел.

— Ну так становись им, кто тебе не дает? Договаривайся с Лошкаревым — он ведь бригадир тигроловов, а не я!

— Лошкарев обещает, но не берет меня. Но вы, как директор, могли бы посодействовать. Это же и для промхоза выгодно, чтобы тигроловство не угасло.

— А кто тебе сказал, что оно угаснуть собирается? По-моему, Лошкарев еще крепок, да и сын у него — наследник.

— Да не так уж он и крепок, — через год шестьдесят ему исполнится. А сын его, Николай, вы же знаете, не таежник вовсе — в Хабаровске живет. Перестанет отец ловить — забросит и сын это дело, вот и угаснет династия. У Лошкарева должны быть ученики, а их нету.

— Назначить тебя учеником к Лошкареву я не имею права. Дело это опасное, исключительное. Лошкарев получает лицензии не от меня, а от зоокомбината. Поэтому берет в бригаду, кого хочет, вот с ним и разговаривай, а я не собираюсь с ним на эту тему говорить! — Директор навалился грудью на стол, широко расставив мощные локти, быстрей завертел в пальцах авторучку. — И ты, пожалуйста, не отвлекай меня подобной просьбой. Иди к Лошкареву и толкуй с ним.

— Все ясно, — обиженно сказал Павел, поднимаясь со стула. — Спасибо за совет. К Лошкареву я и шел, но вот к вам завернул, думал, поможете. А вообще-то, у меня к вам другой вопрос. Ситуация такая. Вот приду я сейчас к Лошкареву, а он возьмет да и примет меня в бригаду. Вы-то в этом случае не станете мне чинить препятствий?

В голосе Павла директор уловил подвох. Ручка в его пальцах замерла:

— То есть, какие препятствия имеешь в виду?

— Ну, какие... Мне ведь на промысел надо — пушнину добывать, а тут отлов тигров...

— А-а, вон что... — Пальцы директора выпустили авторучку, неуверенно потеребили клочок бумажки, постучали по черной полировке. — А знаешь, Калугин, ты совершенно прав. Даже если ты сейчас договоришься с Лошкаревым, что, впрочем, маловероятно, все равно отпустить я тебя не смогу. Ты ведь охотник и обязан добывать пушнину.

— Но ведь и Лошкарев охотник, и брат его... Оба они охотники!

— Ну, Лошкаревы везде успевают: и тигров ловят, и план по пушнине выполняют.

— Так и я смогу план по пушнине выполнить. После Нового года отправлюсь на участок и выполню. — Павел с надеждой смотрел на директора, медленно вытирающего платком глянцевую лысину. — Отпустите, Михаил Григорьевич! Честное слово даю — выполню!

— Нет-нет, Калугин! Занимайся своим ремеслом и не мудрствуй, не гоняйся за славой...

— Я вовсе не за славой гоняюсь! Это вы о ней печетесь... — напрягаясь и сдерживая себя, чтобы не высказать директору все, что о нем знает и думает, Павел пошел к двери, тихо, но твердо произнес: — Все равно я своего добьюсь — не нынче, так на следующую зиму уйду на отлов тигров без вашего благословения...

— Ого! Вон ты как заговорил! — Директор даже голову набок склонил, ухо к Павлу направил — не ослышался ли. — Значит, говоришь, самовольно уйдешь? Ну-ну, давай. Попробуй, голубчик... Ишь ты... Напугал, на-пу-га-ал... — Попич притворно всплеснул руками и вдруг с неожиданной злостью, прищурив глаза, жестко отчеканил:

— Уйдешь самовольно — скатертью дорожка! Уволю как злостного прогульщика. Понял?

— Еще бы, как не понять, — усмехнулся Павел. — А только я, товарищ директор, тоже непужливый — увольняйте! Плакать по вашему болоту не стану! — И с этими словами, не взглянув даже на Попича, вышел из кабинета.

Не ожидал Павел, что так скандально завершится его визит к директору: все, что произошло сейчас, было явно во вред тому, к чему он стремился. Проклиная себя за вспыльчивость, с упавшим настроением, без прежней уже решимости, из одного лишь упрямого желания до конца бороться за свою мечту, он, выйдя из конторы, направился к дому Лошкарева.

Директор напряженно следил за Павлом через окно. Его интересовало, куда повернет Калугин — в проулок, к Лошкареву, или к себе домой. Убедившись, что Калугин идет к Лошкареву, директор удовлетворенно кивнул и пожелал Калугину удачи — более подходящего случая избавиться от чересчур строптивого охотника, может, потом и не подвернется. Но Лошкарев наверняка не примет Калугина. «Как же быть? Не поговорить ли мне и в самом деле с Лошкаревым? Примут Калугина, а потом... Потом уволить его за самовольный уход? Нет, пожалуй, надо это дело обдумать».

Лошкаревский двор был наглухо скрыт от проулка мощными, потемневшими от времени воротами, в которые свободно мог бы въехать трактор, но которые этот же трактор не смог бы, пожалуй, вывернуть. Это были староверские ворота, сделанные по сибирскому образцу: давно уже никто не делал таких в селе, предпочитая жить на виду, отгораживаясь от мира лишь невысоким легким штакетником. Вот перед этими-то глухими воротами Павел нерешительно остановился, пытаясь унять волнение и тщетно стараясь напустить на лицо степенное выражение. Наконец, махнув рукой на все свои старания, он толкнул тяжко скрипнувшую калитку и, не обращая внимания на яростно залаявших собак, рвущихся на цепи в углу двора, поднялся на высокое, недавно пристроенное крыльцо, прошел через темные сени к дверям и, глубоко вздохнув, точно собираясь в прорубь нырнуть, постучал.

Савелий Макарович Лошкарев, распушив черную бороду на своей могучей груди, сидя на низком табурете перед печью, точил пилу. Сын его, Николай, гладко выбритый, розовощекий, как юноша, но с морщинистым тяжелым лбом и с высокой залысиной, стоял на полу на коленях с большими портняжными ножницами и собирался, вероятно, что-то кроить из разостланного перед ним куска брезента. По всей прихожей на полу разбросаны были охотничье снаряжение, камусные лыжи, рюкзаки, топор, закопченный чайник, какие-то мешочки, свертки, обрывки веревок.

«Уже собираются», — с тревогой подумал Павел, громко и почтительно здороваясь.

Недоуменно глядя на Павла, Николай торопливо встал с колен, сдержанно ответив на приветствие, подсел к окну.

— А-а, Павлик, в нашу обитель пожаловал? Доброго здоровья, доброго здоровья! — приветливо заулыбался в бороду Лошкарев. — Садись-ко вон на лавку. Да спихни оттель тряпье, усаживайся, не робей. — Лошкарев был в хорошем настроении; из-под кустистых черных бровей его смотрели на гостя внимательные, с мудрой усмешкой глаза. — Ну вот, сел, теперь, Павел, сын Иванов, может, чайку попьешь?

— Да нет, спасибо, Савелий Макарович, я ненадолго... Я к вам по делу...

— У-у, молодо-зелено! Пошто говоришь таки слова? За чаем-то само дела темны да всяки и решить бы. А то ишшо лучше медовушки ведерко... Фу-ты, окаянной попутал! Да и не пьешь ты зелья — стало быть, на роду тебе писано всяко дело, как Измайлову крепость штурмом решать, либо взадпятки от ее отскакивать.

Говоря все это, Лошкарев продолжал на ощупь подтачивать напильником зубья пилы, и она тихонько пела у него на коленях, словно чудный музыкальный инструмент в руках у былинного сказителя — он и похож-то на былинного героя, Савелий Лошкарев: черная с проседью борода, волосы острижены под горшок, серая сатиновая рубаха навыпуск, подпоясанная тонким ремешком, под цвет рубахи — брюки, заправленные в войлочные чулки, обшитые снизу сукном; ровный голос, уверенные движения, кряжистая, могутная фигура.

— Значица, не хошь чаи распивать? Ну, как знашь, дело хозяйское. Вертолет поди-ка ожидашь? Жди, жди с моря погоды. Батька твой вертолетов этих никогда не ждал, на ноги свои надеялся, и — верней, надежней это было. Избаловался народ — вертолет имя подавай! Ишшо на ракетах скоро к избушкам своим подлетывать станете, вот уж тогда, истинно, светопреставление наступит. Когда вертолет-вертопрах обешшают?

— Да со дня на день обещают, но ясно уже — после ноябрьских праздников, раньше не дадут. — Павел все ждал, когда Лошкарев спросит у него, по какому делу он пришел, но старик не спрашивал и, как показалось Павлу, даже умышленно вел речь о постороннем.

— Зима ноне снежная будет: больно дружно лист опал, как ветром сдуло. Опять же охотнику то на руку — соболек, глядишь, на приманку охотней пойдет. Тебе сколь в план записал соболюшек?

— Двадцать.

— У-у, ну, энто ишшо не слишком, — спроворишь поди? Прошлой сезон, шшитай, половину охотников план не добрали, а ты перебрал. Вот и ноне спроворишь... Соболевка, она выгодней любого промыслу... На другом-то промысле бегашь, бегашь, всю холку котомкой собьешь, а как деньги шшитать зачнешь, так и нету их! Кот наплакал! Ишшо и попрекнут: пошто радел плохо?! Не-ет, соболевка, Павел, скажу я тебе — куды с добром!

Павел уже понял, что Лошкарев догадался о причине его прихода и теперь старается оттянуть предстоящий разговор или вовсе обойти его.

— На соболевке сам себе хозяин: хочешь — седни вышел на путик, хочешь — завтра, никто не указ... Ты, Павлуха, само главно, до Нового году старайся большую половину плана спроворить, а потом легше пойдет...

— Савелий Макарович! Я слышал: вы лицензии на двух тигров получили!

Замер напильник в руках старика, смолкла и пила. Вопрошающе глянул Лошкарев на сына, но тот, нахмурившись, опустил глаза, поднял с полу кусок брезента и принялся что-то сосредоточенно кроить из него. Мгновенно перехватив этот безмолвный разговор отца с сыном, Павел внутренне напрягся, ожидая отказа, но все еще поддерживая в себе едва-едва мерцающую искорку надежды. «Вжик! Вжик! Вжик!» — вновь заскрежетал напильник. «Тиу! Тиу! Тиу!» — звонко откликнулась пила.

— Получили, Павлуха, две лицензии, это верно, будь они неладны! Не ко времени... Тут бы на соболевку ладиться, а тут лицензии эти, канителься теперь с имя... Соболюшек ловить куды спокойней да выгодней... Ты ноне не слыхал, как будут соболя принимать — по новым ценам аль по старым ишшо?

— Савелий Макарович! Вы меня нынче обещали взять с собой на отлов...

— Вот уж какие напильники теперь делают... — Лошкарев сокрушенно покачал головой, разглядывая напильник. — Ишшо и полпилы не выправил, а напильник уже истерся весь. Раньше, бывало, на пальцах мозоли кровяны, а напильник как новой...

— Ну так как же, Савелий Макарович? Возьмите меня на отлов. Я вам в тягость не буду, вот увидите, и денежного пая мне не нужно, я просто так ходить буду с вами. Мне только посмотреть. Возьмите, Савелий Макарович, а? Ей-богу — не пожелеете. Вы же обещали...

— Экой ты, Павлуха, неугомонный, — то ли одобрительно, то ли с досадой сказал Лошкарев. — Оно-то верно — обешшал, ну дак вишь — осечка, стало быть, произошла... Евтей грозился не пойти за тигрой, а нынче вот опять надумал, стало быть, бригада в полном собрании.

— Но я же, Савелий Макарович, ни на деньги, ни на что другое не претендую. Буду делать для вас все, что скажете! Я же не помешаю вам.

— Ну, так-то оно так, конешно... — Лошкарев рассеянно погладил бороду, о чем-то размышляя. — Так-то оно так, но тут ишшо разны други закавыки. — Лошкарев вновь посмотрел на сына, и во взгляде его, и в тоне его голоса была растерянность и колеблющиеся нотки. — Слышь-ка, Николай, может, того... Больно парень-то надежен — куды с добром... Опять же, ишшо всяко разны препятствия. Пошто молчишь-то, как думашь?

— А чего тут говорить? — Николай осуждающе посмотрел на отца. — Ты, отец, как ребенок! Ну куда мы денем его? — Он пренебрежительно кивнул на Павла. — Надежный, хороший парень, ну так что из этого? Мало ли к тебе надежных да хороших напрашивалось, и что из этого получалось? Вспомни-ка! — Он проговорил это сердито, почти зло и, спохватившись, резко осадил голос, примиряюще обратился к покрасневшему от смущения Павлу: — А ты, Павел, не обижайся. Ты одно пойми: не можем мы тебя взять, даже если бы захотели — тут много всяких «но». Вот представь себе, что одно ведро воды понесут три человека — это же, согласись, неудобно! Так же и тут. У нас все отлажено, у каждого свои обязанности. Нас три человека, четвертый тот, кто найдет след тигрицы с тигрятами. По традиции мы обязаны этому человеку либо полсотни рублей за след заплатить, либо, если он пожелает, взять его на равных паях на отлов.

— Мне не нужно никакого пая...

— Ну вот, опять ты заладил свое, — поморщился Николай. — Ты подумай: ночевать впятером — и то чрезвычайно плохо. Нодья четыре метра длиной, с каждой стороны огня по два человека спят, а пятому спать уже негде. Значит, надо не четырехметровую кедрину пилить, а уже шестиметровую. И так далее.

— Но я могу отдельно от вас, у своего костра ночевать, я ничем не стесню вашу бригаду.

— Ты, Павел, тоже, как ребенок, рассуждаешь! — вновь загорячился Николай, и румяное холеное лицо его сделалось строгим, как у судьи. — Не можем мы тебя взять! Не мо-жем! Понимаешь? Найдешь след тигрят — пожалуйста, участвуй в отлове, нет следа — и разговора нет!

— Так, значит, не берете, Савелий Макарович? — униженно, тихо обратился Павел к Лошкареву, поднимаясь со скамьи.

— Так уж, стало быть, выходит, Павлуха, — неуверенно закивал Лошкарев. — Да ты не жалкуй этот отлов, едрена-корень, канитель одна... У тебя ишшо все в будушшем. Кто знат, как дело повернет... — Он хотел еще что-то сказать утешительное, но осекся под сердитым взглядом сына.

— Ну хорошо, нельзя — значит, нельзя, — упавшим голосом сказал Павел, подвигаясь к двери и собираясь выйти вон, но у порога, сам не ожидая этого, он вдруг спокойным убежденным тоном заявил: — Вы меня не берете на отлов — это, конечно, ваше законное право. Но у вас нет права запретить мне ходить по вашим следам. Вы пойдете на отлов, а я пойду по вашему следу. Вы будете ночевать у нодьи, а я в двадцати метрax сделаю свою нодью. Все равно я увижу по следам, как вы тигров ловите. Так что, Николай Савельевич, останемся с вами каждый при своих интересах. — Павел насмешливо посмотрел на Николая.

— Ну, знаешь ли... Это хуже мальчишества, — растерялся Николай и даже глухой ворот свитера оттянул двумя пальцами от горла. — Это совершенно бессмысленно и глупо. Да и не хватит у тебя на это духу, не так просто все это, как ты представляешь. Слышь, отец, посмотри-ка на него, таких просителей, по-моему, у тебя еще не было. Молодой, да ранний, и к тому же настырен не в меру. Пропадешь в тайге, замерзнешь у своего костра-то. Скажи ты ему, отец...

— Ты погоди, Николай, — хмуро остановил сына Лошкарев. — Не распаляй парня, я его с пеленков знаю. Ты-то по городам все учился да жил, а он-то, не как ты, от батьки не откалывался, везде с батькой, а батько его таежник был — не чета многим, да и мне за им не тягаться было. А Павлик-то ишшо сам меньше ружья был, а уж пушнину в дом волок. Под кедрой да выворотом спать ему не впервой поди.

— Ну так ты, что, оправдываешь его затею, что ли?

— Не про затею я сказ веду, а про то, что зря распаляешь ты его. Охолонуть бы надо парня, а ты распаляешь.

— Да чем же я его распаляю? Сам ты его распаляешь, всякие авансы ему выписываешь, кисель-патоку разводишь!

«Кажется, уходить мне пора», — подумал Павел и, с искренней почтительностью попрощавшись со старым Лошкаревым, а Николаю только слегка кивнув, вышел из избы.

* * *

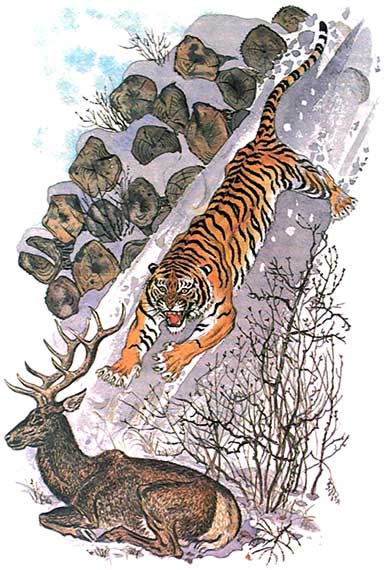

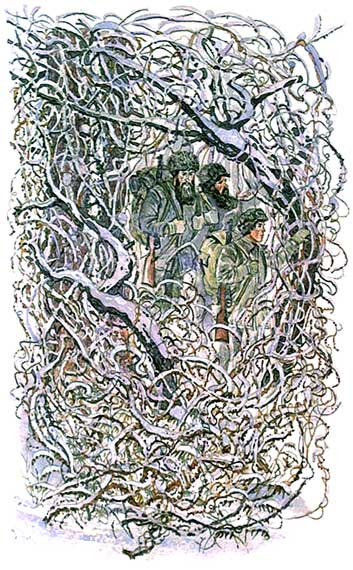

Если верить слухам, тигрица с двумя тигрятами должна была обитать в верховьях реки Большой Уссурки, около села Мельничного. Туда и выехал Савелий Лошкарев с бригадой. Никто из жителей Мельничного следа тигрицы не видел, но многие божились, что тигрица живет именно у ключа Благодатного. Жители Мельничного — народ таежный: лесники да охотники, зря говорить не станут если говорят — значит, есть к тому повод. Во всяком случае, проверить слухи надо было. До Благодатного два дня пути. Закупив в магазине продукты, ранним морозным утром трое тигроловов, перейдя через Уссурку по подвесному мосту, канули в лесные дебри. Спустя два часа по этому же мосту с котомкой и ружьем за плечами прошел еще один человек. Шел он, низко опустив голову, внимательно рассматривая следы, то и дело приостанавливаясь, прислушиваясь.

* * *

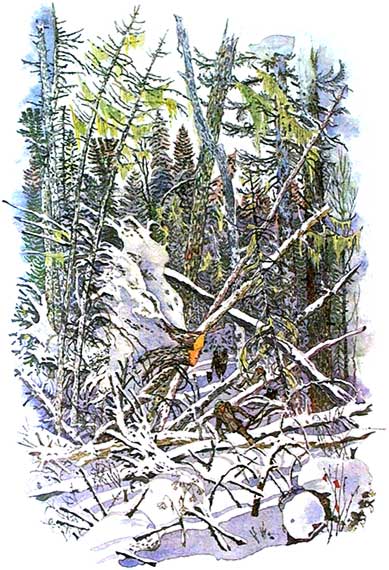

Двадцать километров — расстояние пустячное, если идешь по ровному чистому месту да налегке, но с тяжелой котомкой, да с увесистым, как железный лом, карабином на шее, да с собакой на поводке, которая то и дело цепляется за кусты и сучки, да если еще путь лежит сквозь густой уремный лес, через валежины в пояс высотой, сквозь заросли колючей аралии, а по-местному «держидерева», через хаотические нагромождения спиленных и полусгнивших деревьев на старых леспромхозовских делянах, которые теперь в уссурийской тайге повсюду, — двадцать километров покажутся расстоянием трудным и долгим, а для человека, непривычного к ходьбе, — и вовсе изнурительной пыткой.

Середина ноября в отрогах Сихотэ-Алиня — пора, самая благодатная для охотника: и морозцы небольшие по ночам, а днем и вовсе ростепель, и снег неглубок. На снегу каждый след отпечатан, словно строчка в книге. Если азбуку лесную знаешь — любую звериную роспись прочтешь. Но прочесть нетрудно — тяжко вышагать от верхней строки до нижней с утра и до вечера. Еще трудней осилить ночь — перевернуть страницу на другую сторону, на другой день. В хорошем зимовье ночь проспать — одно удовольствие, в палатке — неуютно, но терпимо, а у костра в зимней тайге — маета! Штабель дров сожжешь, всю ночь проканителишься, сквозь дремоту то зябко придвигаясь к костру, когда он угаснет, то, опасаясь сгореть, отодвигаешься от него, когда он разгорится от новой охапки дров, и все крутишься, крутишься с боку на бок, подставляя огню то спину, то грудь, сонно удивляясь тому, как бесконечно долго тянется ночь.

Что и говорить, у костра не разоспишься. «А коль не поспишь ладом, то и не поработаешь добром», — так говорят охотники в здешних местах. Только сибирская нодья, или, как ее ласково еще называют, — «Надюша», может в зимнюю стужу по-настоящему согреть охотника и дать ему возможность сравнительно спокойно выспаться и отдохнуть.

Сделать и зажечь нодью непросто, для этого нужен ровный сухой кедр с плотной, без гнили, сердцевиной и без сучков в нижней части ствола, а толщина ствола должна быть определенной — не больше полного обхвата. Трудно найти такой кедр. Время табор делать, но на пути попадаются то кривые кедры, то гнилые, то с иным каким изъяном. У такой нодьи не только не выспишься, но и замерзнешь. Наконец подходящий для нодьи кедр найден и спилен, разделен на два четырехметровых балана — это если вас четверо, а если один или двое вас, то хватит и двухметровых отрезков, которые вы потом, вытащив на ровную площадку, накатываете один на другой стенкой. Затем подпираете стенку с торцов длинными кольями; чтобы верхнее бревно не свалилось, втыкаете в паз между бревнами с той и другой стороны множество смолистых лучин и щепочек; поджигаете все их разом, и, пока они разгораются, пока обхватывают широким ровным пламенем всю оболонь верхнего бревна, вы тем временем расчищаете с той и с другой стороны нодьи снег, устанавливаете в трех шагах от огня стенку-экран из ветвей или куска брезента, огораживаете нодью со всех четырех сторон всяким подручным материалом: валежником, снежной нагребью; затем толсто устилаете еловыми ветками то место, где будете спать — вдоль нодьи, между огнем и экраном, и лишь после этого можете приступать к приготовлению ужина и вновь заняться нодьей, которая за те час-полтора, которые вы потратили на устройство табора, только-только стала выбрасывать из-под верхнего бревна ровные и устойчивые языки огня, способные освещать, но не греть. Да вам пока это и не нужно — вы еще не остыли от работы, а когда остынете, к тому времени и нодья разгорится в треть силы своей, достаточной, чтобы согреть озябшего человека. Ужинать вы уже сможете снявши обувь, в одних войлочных чулках и даже, быть может, снимете с себя и охотничью куртку, сшитую из грубого шинельного сукна, а коль это произойдет — значит, кедр для нодьи выбран удачно, и есть полная уверенность в том, что к полуночи, когда обгорит вся оболонь и бревна плотно прилягут одно к другому, вы, развесив вдоль экрана обувь, портянки и рукавицы, будете спать в тепле и спокойствии. Нодья горит ровным жарким пламенем часов десять. Правда, снизу, от мерзлой земли, сквозь мерзлые ветки в бок тянет холодом и время от времени на вас наползает едкий дым или падает отскочивший от нодьи уголек, не исключается, что может упасть и все полыхающее раскаленное жаром верхнее бревно, но ведь существует инстинкт самосохранения, и, подчиняясь ему, вы невольно, даже во сне, придвигаетесь на всякий случай ближе к экрану. На остальные же мелочи ваше уставшее тело просто не обращает никакого внимания. Спать! Спать! Спать! И, подчиняясь этой необходимости, вы спите, как зверь — вполуха и вполглаза. Иначе в тайге и не спят.

* * *

Проснулся Савелий Лошкарев задолго до рассвета: не спалось ему что-то, хотя нодья горела ровно и жарко, а в черном небе сквозь ветви елок, освещенных снизу трепетным огнем, проглядывали чистые яркие звезды, обещающие погожий день.

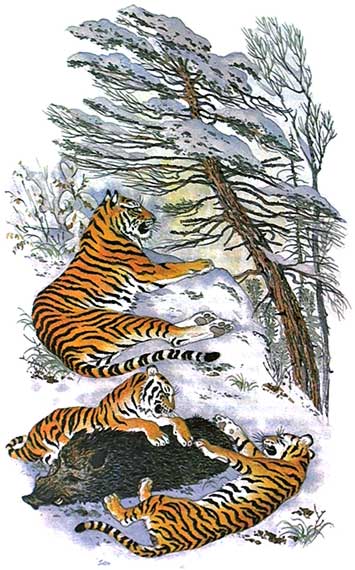

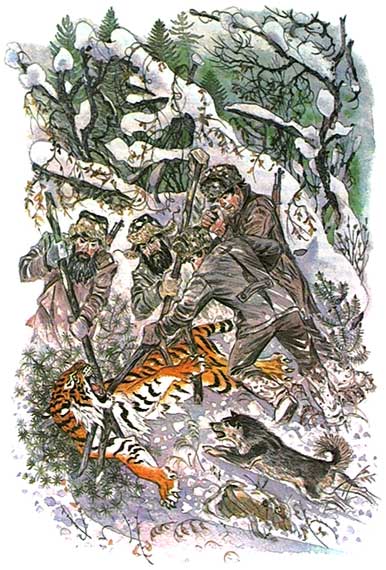

Неспокойно было у Савелия на душе, будто бы не по-людски этот нынешний, тридцатый по счету, сезон начался. Тридцать восемь тигров поймано за эти годы. Хорошо помнил Савелий, как ловил он своего первого тигра вместе с отцом и дедом, — что и говорить, волновался — зуб на зуб не попадал, и потом было много всяких волнений-приключений, иные эпизоды нет-нет да и явятся во сне, заставляя вздрагивать и сжиматься. Да, разное было, но вот такого смятенного состояния в душе, как нынче, Савелий, пожалуй, не упомнит. Отчего бы это? Неужто предчувствие? Неужто оттого, что идет Савелий ловить сорокового — рокового — тигра? Да нет же, не верит он в сороковое число. Ведь был же и сороковой медведь, и сороковой секач-кабан — пустое все это!

Савелий тихо встал, надел заиндевелую с одного бока шинель, с трудом натянул на ноги поверх войлочных чулок пересохшие, из сохатиной кожи улы, набрал в кастрюлю и чайник снегу и, поставив их на верхнее, уже наполовину сгоревшее бревно, стал ждать, когда снег растает и можно будет заняться приготовлением завтрака. Собаки Амур и Барсик, лежавшие метрах в четырех от полыхающей нодьи, вдруг подняли головы, навострили уши и, принюхиваясь, стали смотреть в ту сторону, откуда вчера пришли сюда. Савелий прислушался и сидел так в напряженной позе до тех пор, пока собаки не успокоились.

«Наверно, изюбр ходит, или чушки — табун, видать, рядом где-то стоит, вся пойма перетоптана. Табун большой, надо бы проверить, не пасет ли его тигрица. — Савелий попытался думать, где и как искать тигрицу, но мысли разбегались, как мураши от дымной головни. — Головня и есть я, — подумал Савелий. — Тридцать лет бегал за тиграми, ну еще два-три года побегаю, а дальше что? Кому передам свое ремесло? — Савелий посмотрел через пламя на спящего по ту сторону младшего брата своего Евтея. — Евтейка, хоть и младше, да уже и сейчас, вишь, каку сивую бороду отрастил — седой как лунь. — Савелий повернул лицо свое на сына, спящего на одной с ним стороне. — Николаю тоже, как я уйду, не продолжать мое ремесло. Здоровый мужик, умишком не обижен, но таежник плохой, бегает за отцом, как щенок на поводке. Тут бы надо человека наскрозь таежного, наскрозь зараженного тигроловством, да ведь нету такого человека — нету!»

Савелий с упреком посмотрел на спящего спиной к огню сына, заботливо накинул ему на ноги пустой рогожный мешок.

Из пятерых своих сыновей Савелий Лошкарев особенно отличал старшего, Николая, и не столько за то, что Николай вот уже десятый сезон помогает ему отлавливать тигров, сколько за то, что детство у мальчишки было самое трудное, но, несмотря на это, он все-таки выбился в люди, закончил институт и стал главным инженером хотя и небольшого, но очень важного предприятия — рембыттехники!.. Правда, и остальные сыновья, кроме младшего, служившего еще в армии, тоже все закончили институты: один стал учителем, другой геологом, третий прорабом, но эти их должности Савелий воспринимал как должное, гордился, конечно, радовался по-отечески, а вот истинной, большой гордости — не было. А Николаем гордился истинно, с трепетом и даже чуть-чуть побаивался его. Вероятно, эта боязнь и трепет появились с той поры, когда Савелий побывал в гостях у сына в его роскошной квартире, проехался с ним на его служебной машине по городу, а затем по территории предприятия.

— Ну как, отец, видал мое хозяйство? — спросил тогда Николай не без гордости.

— Ишшо бы не видать! И неужто все тут тебе подчинено?

— Все, все, отец, только директор выше меня. Ну да плох тот инженер, который не мечтает быть директором...

«Вот он каков, старший сын Лошкарева Савелия! И как тут не гордиться... Но, с другой стороны, и досадно иногда бывает — ведь ни один из сынов не пошел по отцовской дорожке. Брезгуют охотничьим ремеслом? Зазорным его считают? Наверно, так и есть — зазорным считают, как дворницкую профессию. Но побаловаться охотой не прочь, и охотничьими трофеями не гнушаются. Как же могут тогда они с презрением смотреть на мою дорожку? Почему Павел Калугин охотно пошел по отцовской дорожке? А мои сыновья побрезговали? Разве Павел дурней моего Николая? Да нет же! Ни в чем Павел не уступит Николаю...»

Закипела вода в кастрюле. Лошкарев встрепенулся, высыпал в кастрюлю три пачки концентрированного супа, затем изрезал соломкой кусок колбасы и бросил туда же. «Пора, однако, будить ребят».

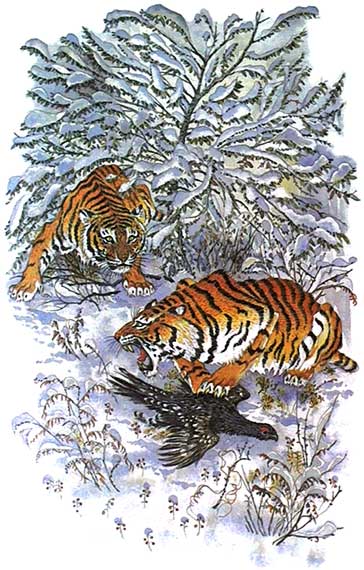

— Эй, барсуки! Ну-ко вставайте! Ишшо не выспались, нежутся, понимашь, как девицы красны. Тигра поди всю тропу истоптала нашу — маракует, как бы собак половчей уташшить, — тигроловы!

Едва обтерев снегом закопченные смолистым кедровым дымом лица и утершись, кто полой шинели, кто рукавом, а кто и тыльной стороной рукавицы, мужики принялись торопливо завтракать. Собаки, которым было брошено по четвертушке хлеба, проглотив каждая свою порцию, смотрели не на своих жующих хозяев, а в низовья поймы. Рыжий Амур даже цепочку натянул: уж очень там внизу что-то интересное происходит!

— А может, тигрицу почуяли? — сказал Николай, вопросительно поглядывая на отца.

— Кто его знает, племяш, — вместо Савелия ответил Евтей, споласкивая миску чаем и пряча ее в мешок. — Может, и в самом деле она шастает, чо зря гадать. Ежлив она, дак куда ей деться, все одно след ее пересекем да выясним, а ежлив не она, так, значит, не она...

— Очень вразумительно вы мне, дядюшка, все объяснили, — усмехнулся Николай, подставляя Евтею свою кружку, и передразнил: — «Ежлив она — значит, она, ежлив не она — значит, не она».

Молча наполнив племянникову кружку чаем и не ответив на его усмешку, Евтей повернул к брату грубое лицо, заросшее почти до самых глаз седой бородой.

— А что, Савелко, как думашь, ежлив мы пойдем к Благодатному не поймой, а через Ишимовскую седловину, не лучше ли обернется дело? Может, там, на кедровых-то носках, свиноты поболе, глядишь, и следок ее подсекем между делом. Кедровые носки перережем, и сразу картина ясная: ежлив тут она — значит, тут... — Евтей на полуслове осекся; его глубоко посаженные, маленькие карие глаза сердито покосились на племянника.

— Дельно сказал, Евтеюшко, дельно, — охотно согласился Савелий. — Оно, правда, дольше идти, днем позже придем, так зато все носки и ключики перережем, авось и встренем, где след ее.

Собаки опять забеспокоились, смотрели по-прежнему все в одну и ту же сторону. Высказав по этому поводу несколько предположений, тигроловы, напившись чаю, торопливо засобирались в путь. Уже рассвело, но солнце еще пряталось где-то далеко за сопками, и снег казался чисто-голубым, без теней, а тайга стояла вокруг темная, неуютная и молчаливая, точно в тяжком каком-то раздумье, и не хотелось людям уходить от жарко и приветливо полыхающей нодьи, от угретого приютного места, ставшего за одну ночь словно бы частичкой родного дома.

* * *

Павел ушел от своей нодьи на восходе солнца. Шел он неторопливо, ведь спешить ему было некуда: главное для него сейчас — соблюдать дистанцию, не приближаться к тигроловам на такое расстояние, чтобы они услышали его, но слишком и не отставать от них. Он понимал, что соблюсти необходимую дистанцию ему при всем старании не удастся, рано или поздно тигроловы услышат и увидят его, но хотелось, чтобы это случилось как можно позже. Нет, он вовсе не опасался того, что тигроловы, обнаружив преследователя, попытаются прогнать его: они уже не смогут ни прогнать его, ни помешать ему. Другое смущало Павла: он боялся увидеть на лицах тигроловов презрение и насмешку. «Да и в самом деле — не смешон ли ты, Павел Калугин? Не похож ли ты сейчас на упрямого мальчишку, и прилично ли выглядит то, что ты совершаешь?» Так, терзаясь сомнениями, то стыдясь, то оправдывая себя, Павел между тем шагал и шагал по следам тигроловов, а следы их то вонзались в густые заросли молодого пихтарника, то петляли среди могучих кедров, то ложились светлой извилистой строчкой на белые прямые ленты старых тракторных волоков, уже успевших зарасти двухметровой березовой и осиновой порослью. На старых вырубках лес был либо совсем молодой, либо перестойный, и почти нигде не виднелась тут пышная светло-зеленая шевелюра кедра, и, быть может, потому этот редкий, насквозь просматривающийся лес казался Павлу жалким и сиротливым; иные деревья напоминали ему покосившиеся телеграфные столбы, опутанные клубками ржавой колючей проволоки. Правда, было здесь просторно и светло, но это не прельщало ни зверя, ни птицу: неуютно они себя чувствовали на этом участке земли, с которого как будто бы гигантский динозавр объел сочные и живительные ростки, а остальное, что похуже, безжалостно повытоптал. Неуютным, промозглым сквознячком тянуло здесь отовсюду; только один изюбр охотно посещает старые поруба, лакомясь молодыми стеблями колючей аралии, прикосновение к шипам которой вызывает у человека жгучую боль. Из птиц же чаще всех прилетали на вырубки дятлы, деловитый перестук их слышался тут почти непрерывно, от восхода солнца и до заката. Не зря, не зря прилетают сюда дятлы-доктора и стучат, стучат, стучат...

Иное дело, когда следы тигроловов выводили Павла в чистый парковый кедрач, уж тут не заскучаешь! Весь снег под кедрами изрыт кабаньими рылами. Здесь и лежки изюбров, и изящный росчерк косульего следа, и след белогрудого медведя, и поверх всего от кедра к кедру — беличьи тропки, там и сям перестроченные поперек парными следами колонка. Всюду на снегу золотыми чешуйками рассыпана ореховая шелуха. Щедро уродил нынче кедр, и столь же щедро разбрасывает он урожай — бери, хватай, кто может, никому не запрещено! Могучими, в два обхвата, серыми колоннами уходят кедры ввысь и смыкаются там, в поднебесной лазури, светло-зеленым шумящим шатром. И там, вверху, тоже веселье, великий пир и птичий гвалт: радостно и возбужденно скрипят кедровки; нежными, едва слышными трелями перекликаются кукши; тут же перепархивают рыжие сойки и разноцветные парочки клестов; вездесущие черноголовые синицы мельтешат в нижних ветвях кедра, что-то там выискивая; тут же около них вниз и вверх по стволу деловито бегает, шурша коготками о кору, юркий проныра поползень. Там и сям на освещенных солнцем красновато-серых стволах, как янтарные бусины, ярко горят капли застывшей смолы, и тонкий, подмороженный запах ее, смешиваясь с запахом хвои, при вдохе проникает не только в легкие, но, кажется, растекается по всему телу, наполняя каждую клеточку его, каждую жилку мягкой бодрящей силой, и хочется ненасытно дышать и дышать этим чистым воздухом и вечно жить.

Приятно было идти и по смешанному лесу среди стройных ясеней, приземистых корявых дубов, кряжистых корявых лип, среди которых, как пастухи над стадом в зеленых бурках, возвышались вековые ели. Зверья и птиц здесь было меньше, чем в кедраче.

Вот и старый горельник, на нем теперь веселый хоровод стройных березок. Вошел в него — точно в белую карусель попал!

Легко и весело идти по чистому, освещенному солнцем березняку! Этот березнячок чем-то напоминал Павлу улыбку русоволосой голубоглазой девчонки.

Но вот за березняком стеной вздыбился перестойный темный пихтач. В глубину тихого пихтового леса лишь редкими узкими серебряными клинками пробиваются солнечные лучи. Вроде бы все здесь безжизненно, но это только кажется. В тишине леса ощущается величайшее напряжение каких-то таинственных струн. Они натянуты и настроены великим музыкантом и играют в общем таежном оркестре свою тихую, но внятную мелодию. Павел чувствовал и эту мелодию, и этот оркестр каждой клеточкой своего тела.

Трудно идти по перестойному пихтовому лесу. Снега здесь почти нет, весь он остался вверху — на ветвях. Ноги с хрустом погружаются в подмерзший мох. Путь преграждают упавшие стволы деревьев и огромные, похожие на вздыбленных сплющенных пауков, вывороченные корневища, обнажившие из-под тонкого слоя земли серую россыпь чистых, точно промытых, камней. Диву даешься, как могла громадная сорокаметровая пихта, распластав корневища, едва укрытые тончайшим слоем земли, простоять даже не десяток лет, а два-три столетия! Молчаливый гигантский пихтовый лес многие века стоит почти на голых камнях. И даже в этом зеленом мире, где вечно непримиримое жестокое соперничество каждого ростка за место под солнцем, деревья-великаны поддерживают друг друга. И в этой братской взаимопомощи их сила.

Растянулся пихтач, казалось, и края ему не будет.

Но трудно и непривычно ходить человеку в сумраке, гнетет его полумрак, гнетет тишина. Может быть, отвык он слушать тишину? В тишине слышней звуки собственных шагов, стук сердца, ход мыслей; тишина заставляет чаще озираться по сторонам и думать о прошлом, настоящем, будущем.

Павел терпеть не мог городского шума, любил посидеть в лесной тишине, послушать птиц, шум ветра в ветвях, журчание ручья, но вот такая тишина — тяжкая, напряженная — угнетала его. И потому, увидев впереди сквозь частокол пихтарника белые пятна и полосы солнечного света, Павел облегченно вздохнул и пошел бодрее.

Вырвавшись из пихтового леса, след тигроловов резко повернул к подножию сопки и круто потянулся вверх. Тут уж Павлу стало не до размышлений. Склон был крутой, и ноги то и дело соскальзывали. Котомка, не очень тяжелая, теперь с каждым шагом становилась все тяжелей, лямки врезались в плечи, сердце стучало гулкими толчками, отдаваясь в висках. На лбу выступил пот, стало жарко и душно, Павел расстегнул верхние пуговицы куртки, хотел и рукавицы снять, но, увидев впереди заросли колючего элеутерококка, натянул их на ладони поплотней. На середине сопки след тигроловов потянулся вдоль склона, перерезая мелкие распадки и ключики. В одном из распадков, на солнечной стороне его, Павел сел отдыхать, привалившись спиной к кедру. Следы тигроловов были совсем свежие, и Павел просидел около часа, пока не продрог. До вечера ему пришлось сделать еще две вынужденные остановки — слишком медленно шли тигроловы, обремененные собаками, грузом и, вероятно, какими-то своими заботами. Павел то и дело приближался к ним слишком близко. «Интересно, как это все выглядит со стороны? Люди заняты делом — работают, — терзался он. — А я крадусь за ними, как вор... Но разве я кому-то мешаю?»

* * *

Вторую нодью тигроловы выбрали неудачно, она разгоралась неохотно и долго, а разгоревшись, верхнее бревно никак не прилегало к нижнему плотно и равномерно. То с одного конца, то с другого получался большой зазор из-за сучков, на которых бревно зависало, как на железных штырях, и приходилось то и дело подваживать плохо горящее бревно и, чертыхаясь от дыма и жара, срубать топором крепкие сучки. Место оказалось неровное, с одной стороны нодьи бугор, с другой — яма и склон. Там, где бугор, будет жарко, а там, где яма, — холодно, зато и дым на бугор потянет — накашляешься вдоволь. Но лучшего сухого кедра не было поблизости, а идти дальше тигроловы не рискнули, впереди начиналось сплошное чернолесье, над которым не было ни одного кедра.

Наконец нодья разгорелась, и все было готово для ночлега. На подстилке из пихтовых веток стоит кастрюля с супом из сухих концентратов, булка хлеба, миски, две кружки. Стоя перед кастрюлей на коленях, Евтей третьей кружкой, как поварешкой, разливал по мискам суп. Николай, расстегнув куртку, нетерпеливо смотрел на медленные движения узловатых и заскорузлых Евтеевых рук. Савелий все еще благоустраивал табор — то подгребет снег ногой повыше к стенке экрана, то откинет в сторону торчащий из-под снега острый еловый сук, то воткнет наклонно к нодье длинный ореховый прут, на который удобно будет повесить на просушку портянки или рукавицы, то проверит — на месте ли стоят карабины, не набился ли в стволы снег и мусор.

— Хватит тебе, Савелко, топотить, — окликает брата Евтей. — Дай спокой ногам! Суп налил уже — остынет!

— Покой нам с тобой, Евтеюшка, на том свете представится, а тут мне что-то неохота, я ишшо побегать хочу. Однако поисть-то и правда бы не мешало — едой силу не вымоташь. — Савелий двинулся было к нодье, но в этот момент собаки вскочили и, сильно натянув цепочки, заскулили, принюхиваясь и направляя уши все в ту же сторону — на тропу. Они и днем нет-нет да и оглядывались назад. Вот уж сутки собаки ведут себя беспокойно. Может, и правда по пятам идет тигр? Но уж больно долго он любопытничает, да и непременно тигр показал бы свой след — вперед забежал, а этот только сзади идет, как медведь. Нет, видно, это не тигр, да и не медведь. Шатунам еще не время, снег мелкий, шишка вся наверху, сытная кормежка у медведя. А если не медведь и не тигр — тогда кто же? Савелий подошел к толстому ясеню, завернув шапку, подставил к дереву ухо, приоткрыл рот, чтобы лучше слышать, замер и тотчас услышал слабый стук топора. Лицо Савелия просияло.

— Ишь ты, шельмец! А я ишшо вчера, грешным делом, сомнение имел... Ну, ну, поглядим. — Савелий отстранился от дерева, с напускной строгостью прикрикнув на собак, вернулся к нодье.

— Ну, что там, Савелко, услышал?

— Да ниче не услышал. Тишина кругом да порядок. Собаки просто трусят, на домашние пирожки оглядываются. Да и свиноты кругом полно, всю сопку перевернули!

— Значится, говоришь, порядок? Ну и ладно, ешь давай, суп-то остыл, поди.

— Ты, отец, что-то заговариваться стал, — подозрительно поглядывая на отца, сказал Николай. — Где ты свиноту увидел? И какую это они сопку перевернули? Кабан да две чушки прошли по склону, а у него уж всю сопку перевернули. Не копытных собаки чуют, похоже, что зверь по нашей тропе идет. Может, медведь какой голодный привязался за нами да ждет подходящего случая?

— Кто его знает, может, и медведь, может, и ишшо кто... — пожал плечами Савелий, пряча усмешку в бороду, и с излишней торопливостью принялся крошить в миску с супом хлеб.

Евтей, покосившись на брата, тоже чему-то усмехнулся, но его усмешку невозможно было увидеть из-за густой бороды и усов. Только его большой и рыхлый нос покраснел и сморщился на мгновение да маленькие глазки под густыми бровями лукаво блеснули и тут же с серьезной озабоченностью глянули на Николая.

— Ты, племяш, нынче спать-то ложись поближе к огню, да карабин под бок положи... Так-то оно вернейше будет. Тигра, она сам знаешь какая прыткая, выберет чье мясо по-нежней — цап-царап! И — ходу. Нас-то она, стариков, не тронет — на што мы ей такие кудлатые да костлявые?

— А я, дядя Евтей, так и сделаю, — серьезно ответил Николай. — Если она придет и собаки залают, бабахну пару раз для собственного спокойствия, а вы уж не пугайтесь спросонья, предупреждаю заранее.

— Ты, Колька, не дури — сердито перебил Савелий. — Чтобы я таких речей не слышал. Забудь про карабин. Ты бабахнешь, а может, в соседнем распадке тигрица с тигрятами, нашумишь, и сорвутся они — гоняйся тогда за имя... Забыл уж, как гонялись возле Сибичей?

— Да я же пошутил, отец, — ты чего взъелся-то? — искренне удивился Николай и вновь подозрительно посмотрел на отца — таким сердитым он видел его редко. Николай отвык уже от подобного обращения и хорошо знал, что, если отец сердится, значит, случилось что-то важное. Он еще с детства усвоил, что в такие минуты, когда отец сердит, лучше ему не докучать. Поэтому Николай, еще раз с удивлением взглянув на отца, демонстративно замолчал. После чая он тотчас же улегся спать, выбрав высокую сторону, где и теплей, и... дыму больше.

Ночь прошла спокойно. И утром собаки уж не смотрели в сторону тропы.

«Видно, отстал зверь», — с облегчением подумал Николай.

«Знать, привыкли уже собачки к провожатому нашему», — удовлетворенно подумал Савелий, поглаживая бороду.

* * *

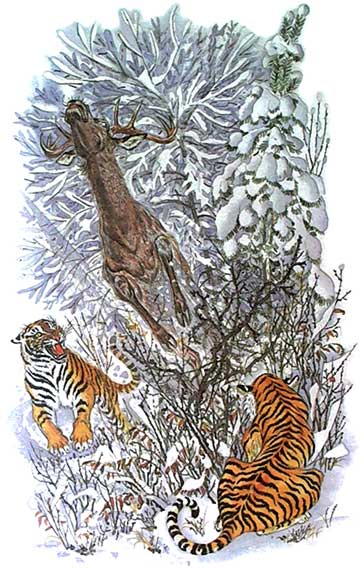

К вечеру второго дня тигроловы спустились в ключ Благодатный, нашли около устья брошенное, но еще годное для жилья зимовье и расположились в нем. Отсюда им предстояло искать тигрицу с тигрятами, следы которых в летнюю пору в одном из распадков видел кто-то из жителей Мельничного. Кроме того, и сами Лошкаревы отловили в этих местах два года тому назад одного, последнего у тигрицы детеныша — трехлетка весом сто десять килограммов. Тигрица, по расчетам Лошкаревых, если эти места не покинула, то еще в прошлом году должна была окотиться вновь и иметь теперь годовалых тигрят. Таких тигрят она старается водить как можно меньше и живет с ними на предельно малой территории — значит, найти их будет несложно. Да вот знать бы точно, что тигрица именно в этих местах, тут бы и камень с души долой, и никаких сомнений. Ищи и найдешь, рано или поздно — чего уж проще?

После ужина, когда Николай вышел из зимовья, Евтей тихим голосом спросил вдруг у брата:

— Савелко, а Савелко, что делать-то будем с Павлухой-то? У нодейки опять он мается — надо бы его сюда позвать, а?

— Да ты откуда узнал, что именно Павлуха идет?

— Откуда, откуда... В Мельничном видал его. А как собаки стали потом назад поглядывать, сразу и смекнул... Думал, отстанет вчера... Теперь уж до конца свою линию гнуть будет... Упрямый... Что делать-то, Савелко? Слыхал я краем уха, что с директором он из-за этого крепко столкнулся. Директор сказал: ежлив уйдешь на отлов — уволю и трудовую книжку замараю... Чего молчишь-то?

— А чо говорить? Я-то бы ничо, пушшай бы шел с нами. Да чо-то Николай не примат его никак. Надо бы ишшо с ним поговорить. — Савелий с опаской посмотрел на дверь и, понизив голос, добавил: — Теперь уж поздно, завтра утром спрошу, может, примет.

— Николай, Николай, — недовольно и громко проворчал Евтей. — Куга зеленая — вот кто твой Николай!

«Сам ты куга, — оскорбленно подумал Савелий. — Девок нарожал со своей Палагой, вот и завидуешь теперь». — Он и хотел так сказать Евтею, но вошел Николай, и братья, оба недовольные друг другом, принялись застилать нары пихтовыми ветками, «хозяйским» одеялом, изъеденным мышами и пахнущим прелью, разным тряпьем, в таежных условиях имеющим значение настоящей роскоши. Экономя свечку, спать легли рано. Избушка была, хотя и тесная, низенькая, но теплая. В печке монотонно шипели, потрескивая, толстые сырые поленья ясеня — «долгоиграющие пластины», как их называл Евтей. Сырые ясеневые поленья, действительно, очень долго горят в наглухо закрытой, без поддувала, печке — с торцов полена вода течет, шипит, пузырится, а снизу жар ровный, неподступный — хоть чугун расплавляй. Часов до двух горят такие «долгоиграющие пластины», а там еще одну топку подбросил в печь — вот и ночь прошла.

Проснулись тигроловы задолго до рассвета. Во время завтрака Савелий неуверенным голосом сказал, обращаясь к Николаю:

— Маракую, что не тигра и не медведь за нами ходит...

Николай резко отставил кружку с чаем, подозрительно уставился на отца.

— Павлуха Калугин идет за нами. Нодья его в ближнем распадочке, там, где кедрины сухие кучкой стояли...

— Ты что, отец, шутишь?

— Пошто шучу? Верно слово! Да ты выходил-то сейчас, неужто дым нодейный не чуял? Ветерок как раз оттуда тянет, вот и напахиват дымком...

— Так, значит, он все-таки нахальством решил добиться своего... Вот что, отец, — глаза Николая недобро сузились, круглое лицо его, теперь уже не розовощекое, а серое от выросшей щетины и копоти, сделалось начальственно строгим, — ты, я вижу, по-прежнему либеральничать хочешь с этим хамствующим молодым человеком?

— Какое либеральство? Ты что? — Савелий даже испуганно оглянулся на дверь. — Что ты такое несешь на отца родного, а? Говори, да не тово... Ишшо чего удумал! И Павлуху хамом тоже зря обзывашь — он охотник-промысловик и к делу своему тянется, к своей сошке, испытать себя хочет парень. Может, толк с человека выйдет! Правду, нет, я говорю, Евтей?

Евтей, пощипывая бороду, хмуро молчал, спрятав глазки под нависшими бровями, и нельзя было понять, на кого он смотрит. Он точно ушел в себя и слухом, и зрением — так бывает с ним, когда Евтей очень на что-то негодует, но изо всех сил старается этого не выказать.

«Как бы скандал не затеялся, — забеспокоился Савелий и в следующее мгновение уже пожалел о том, что начал разговор. Подумал с неприязнью о Калугине: — И в самом деле, ишшо из-за него раздору не хватало», — а вслух сказал примиряюще:

— Ты, Николай, не кипятись, ишшо молодой... а надо все тихо-мирно да полюбовно порешить.

— Ты бригадир — ты и решай! — раздраженно перебил Николай. — Развел кисель — теперь расхлебывай. А мое слово такое — всякому хамству надо давать отпор! Он думает, что хамством можно достичь всего. Он думает, что приятно и нужно ему — то непременно доставит пользу и удовольствие обществу, для меня, например. А я терпеть не могу таких хамоватых людей! И имей в виду, отец, если вы с Евтеем примете его в бригаду, тогда я уйду из бригады! И все, все на этом!

— Ну нет, так нет, пошто осерчал-то? Я ж к тому и вел разговор, чтобы все обсудить... — Савелий заискивающе посмотрел на Николая и Евтея.

— Ну вот, и давно бы так, — удовлетворенно кивнул Николай, вновь принимаясь за прерванное так некстати чаепитие.

Евтей, насупившись, молчал, опустив глаза на свои тяжелые ладони, беспокойно ерзающие по застеленному газетой столу. Это его движение не предвещало ничего хорошего. Савелий поморщился: «Быть раздору!»

Но Евтей не стал ни спорить с Николаем, ни убеждать его, только сказал глуховато:

— Высоконько ты взлетел, племяш, а голова-то слаба на высоту, оттого и сердечко уменьшилось, из души к горлу подошло...

— Это, уважаемый дядюшка, сплошная ваша демагогия, — невозмутимо возразил Николай. — Куда я взлетел — это мое личное дело. Как говорится: «Всяк сверчок знай свой шесток».

— Ну, конечно, тебе, сверчку, со своего шестка сподручней смотреть на нас, серых, неотесанных мужиков, да только не забывайся, кто поднял тебя на шесток-то. Сверчок — не орел, да и орлы от земли далеко не отрываются.

— Ну вот и ладно, ладно, ребятки, — засуетился Савелий, довольный тем, что скандала не произошло. — Вот уж скоро рассветет, давайте-ка побыстрей собираться. Собак-то с собой брать незачем, оставим их тут. Я думаю, начнем искать с ближних ключей: я с Николаем пойду в левый ключ, вывершим его до водораздела и спустимся в Батехин распадок, а ты, Евтеюшко, правый ключ обследуй, сколько духу хватит, подымись по ём. Потом исподволь и до верхних ключей доберемся. Все одно, если она тут — никуда не денется от нас, найдем ее след, лишь бы погода постояла. — И, опасаясь, что разговор опять повернется на нежелательную тему, стал торопливо одеваться.

Вышли тигроловы из зимовья на рассвете. Евтей не торопился. Он долго без нужды строгал ножом палку-посох, затем, вынув из карабина затвор, протер его полой куртки, и, лишь когда скрылись из виду Савелий и Николай, он вдруг, словно бы спохватившись, закинул за спину рюкзачок с топориком и снедью, торопливо зашагал к сопкам, но не к устью ключа, в котором должен был идти, а гораздо левей, к тому распадку, откуда тянуло нодейным дымом.

* * *

Четыре сухих ровных кедра Павел Калугин увидел сразу. Рядом с кедрами стоял молодой пихтач, и тут же лежал выворот. Лучшего места для нодьи и не придумаешь. Но по времени было еще слишком рано делать нодью, и Павел не без сожаления прошел мимо этого идеального для ночевки места. Однако, пройдя с полкилометра, он заметил несколько старых пней ровно такой толщины, какая обычно требуется для строительства избушек. Он пошел медленней, и тут на него пахнуло дымком, и сразу сквозь ельник он разглядел избушку. От неожиданности Павел даже вздрогнул, затем, пригнувшись, попятился, развернулся и быстро, беспокойно оглядываясь, зашагал назад к четырем кедрам, радуясь тому, что ушел от избушки незамеченным и что недалеко от нее, словно по заказу, есть такое отличное место, на котором можно простоять, как минимум, четыре дня. А в том, что придется здесь стоять не меньше четырех дней, Павел не сомневался. Наверняка тигроловы сделали избушку своей базой, откуда и начнут поиски тигриных следов, значит, табор надо устраивать основательный.

Срубив сухой кедр и распилив его на два бревна, Павел подтянул их к вывороту, сделал нодью и зажег ее. Затем он нарубил хворосту и тонких сушин и развел между нодьей и выворотом огромный костер. Когда земля прогрелась под костром и перестала парить, он разбросал горящие головешки, а мелкий жар разгреб и тщательно затоптал, на это черное пепелище настелил затем пихтовые ветки, соорудил над постелью каркас из жердей и рогатин, который сверху и с боков обтянул целлофановой пленкой, и получилась как бы ниша, основанием и третьей стеной для которой служил выворотень. Табор получился уютный.

После ужина, укладываясь спать, Павел решил, что завтра прежде всего пойдет к избушке и узнает точно о намерениях тигроловов: если собаки останутся у избушки, а мужики уйдут без них — значит, ушли они не на отлов, а пока всего лишь на поиски следов или на разведку. Если же собак возле избушки не окажется — значит, тигроловы либо отправились по маршруту дальше, либо собираются уже отлавливать тигрят, и в этом случае надо бросать нодью и следовать за ними. Но, если тигроловы ушли на поиски, что же делать в этом случае ему? «Сидеть целый день около нодьи и ждать? А не пойти ли на поиски следов? Возьму хотя бы вон тот ближний ключ, который виднеется меж сопок, вывершу его, пройду по водоразделу и спущусь по распадку прямо к нодье. А вдруг и повезет, найду след тигрицы и тогда уже на законных основаниях буду участвовать в отлове...»

Эта мысль показалась Павлу просто прекрасной, и он тут же с нею заснул чутким сном. Нодья горела хорошо и ровно, но все равно раза три или четыре он просыпался и поправлял ее палкой-шуровкой. Лишь под самое утро, как всегда, одолел его настоящий сон. Он спал, как дитя, безмятежно и крепко, но длилось это, как ему показалось, не дольше мгновения. Опять слышит Павел за своей спиной гудение и потрескивание пламени, чует парной запах хвойной подстилки, смешанный с запахом золы и оттаявшей земли, ощущает всем существом тепло огня и дальше за ним непостижимую и пугающую беспредельность холодного звездного мира. И вдруг в этом мире словно что-то сдвинулось и нависло какой-то неясной угрозой. Павел вздрогнул, как от толчка, и, все еще находясь на грани сна и яви, охваченный безотчетной тревогой, вскочил на колени, открыл глаза и, увидев в двух шагах от нодьи что-то высокое и темное, выбросил руку к лежащему на подстилке ружью, но уже в следующее мгновение отдернул ее: перед ним, навалившись грудью на палку, стоял и улыбался Евтей Лошкарев.

— Чо, Павелко, испужал я тебя? Хотел ружье у тебя выкрасть да уйти с ним, а ты всполошился; уж я тихонечко старался. Как услышал-то меня? Чо молчишь? Не ждал гостей?.. А я вот пришел, угощай старика леденцами да пряниками. — Евтей снял карабин и приставил его к валежине, протянув изумленному и напряженно молчавшему Павлу руку. — Ну, здравствуй, чо ли!

— Здравствуйте, Евтей Макарович. — Павел отодвинулся, освобождая гостю место и продолжая смотреть на него все с тем же беспокойством.

— Да ты, Павелко, не боись, я тебя не прогонять пришел. Куды ж тебя прогонять теперь? Ишь, как обстроился. — Евтей, задрав бороду, одобрительно осмотрел навес и углы. — Да, обосновался... В таком гайне и рожать можно. Ну дак чо, чаем-то поить будешь аль нет?

Ровный шутливый тон его голоса, улыбчиво поблескивающие глаза, спокойные уверенные движения убедили Павла в том, что пришел к нему Евтей действительно с добрыми намерениями. И Павел, внутренне расслабившись, принялся торопливо выкладывать из рюкзака на хвойную подстилку печеную домашнюю колбасу, сливочное масло, сахар, хлеб, сушеное мясо.

— Ого, сытно живешь! А много ли провианту запас?

— Дней на двадцать хватить должно.

— Смотри-ка ты! А у нас дней на десять всего. Ну, ладно, свои приедим — за твои примемся. Чай, поделишься с нами, коль придем занимать к тебе?

— Да уж придется, если хорошо попросите, — вяло пошутил Павел, наливая в Евтееву кружку чай. Он все еще посматривал на гостя с недоверием. «Что-то темнит Евтей Макарович, — думал он с тревогой. — Тянет резину, не знает, с какого конца начать, рубил бы уж сразу».

— Хорош у тебя чаек, Павелко! Лимонником отдает приятственно, люблю с лимонником. Сёдни рано проснулись, а чаю и попить как след не пришлось... Племянничек весь аппетит перебил... дышло ему в ноздрю!

«Ну вот, начинается, ближе к делу подходит. — Павел вновь напрягся. — Сейчас объявит...»

— Ну так вот, стало быть, тако дело... Плесни-ка еще полкружечки чайку... Савелко-то нынче утром пытался за тебя слово замолвить: дескать, принять бы надо Калугина. Да куды там! — Евтей презрительно сморщился. — Племяш и слышать не хочет, рыло на сторону завернул, как ровно ему дохлую ондатру к ноздре подсунули... Вот человек! А почему он тебя пустить к тигроловству боится, об этом я догадываюсь... Ну да бог с ним, однако, по-евонному — все одно не выйдет! Савелий-то и не прочь тебя принять, да он у Николая под каблуком давно. Как съездил к нему в город, а там у него в квартире-то паркет скрипучий, да хрустали с коврами, да машина, и чего-чего только нет! А тут еще и на работе у него побывал — ну и возгордился сынком, против его слова не может вымолвить. Вот и седня утром заегозил... — Евтей допил чай, спрятал кружку в карман рюкзачка, степенно обтер широкой ладонью усы, расправил седую бороду и, подумав немного, твердым голосом проговорил: — Да, не выйдет по-евонному! А ты, Павелко, от своего не отступай... Сдается мне, что у нас с племянником будет еще один разговор — покруче сёдняшнего. А пока эти дни поночуй еще у нодейки... — Евтей подмигнул взбодрившемуся Павлу. — Ишь, как пригрела она тебя — так разомлел, что и ружье чуть было не проспал. Гляди, другой раз украду — не услышишь. Ну дак чо, сидеть будем аль пойдем тигру искать?

— Зачем сидеть — надо искать, — заулыбался Павел, вскакивая и торопливо убирая с подстилки еду.

— Ишь ты, и здесь не сробел! Ну а куды искать-то собирался идти, ежели не секрет?

— Да куды? Ясное дело — начинать надо с ближних ключей. Вон в тот, правый, ключ собирался. — И Павел указал рукой в ту сторону, куда должен был идти Евтей.

Евтей удивленно хмыкнул, погладил бороду и вновь спросил тоном экзаменатора:

— А пошто именно в тот ключ? А пошто не в тот или не в этот? Они оба тоже ближние.

Павел, сообразив, что Евтей его экзаменует, улыбнулся:

— А в те ключи, Евтей Макарович, по-моему, смысла нет соваться. Они ведь вершинами своими подпирают к леспромхозовским делянам. Леспромхозовцы бы обязательно след увидели, и уже всему Мельничному про это известно было бы. В общем, те ключи только в крайнем случае проверить можно.

— Ну-ну, ладно, немножко варит котелок, — удовлетворенно кивнул Евтей, поднимаясь на ноги. — Пойдем тогда в твой ключ. Вдвоем-то нам легче будет его вывершить, то ты по целику пойдешь, то я — вот и весельше будет.

«Это уж точно, Евтей Макарович», — радостно подумал Павел и первый вышел на целик.

Устье ключа оказалось унылым, с широкой болотистой поймой, густо заросшей черемухой и ольхой. Но вскоре пойма сузилась, начался смешанный широколиственный лес, здесь в одном месте пойму пересекала кабанья тропа. Лошкарев прошел по тропе метров двести, внимательно разглядывая ее.

— Такие тропы, Павелко, не минуй, — поучал он. — Тигра, она любит по чушечьим тропам ходить. Пройдет по тропе, а за ней опять чушки все перетолкут — вот и нет помина от ее следа! А ты непременно, коль торную тропу встренешь, пройди-ка по ей до первой встречной валежины или пока тропа не разойдется. Чушки-то непременно валежину либо обойдут, либо перепрыгнут, либо под нее пролезут, а тигра, она, матушка, завсегда на эту валежину передние лапы поставит. Кошка — она и есть кошка, и все повадки у нее кошачьи.

До полудня следопыты обследовали еще одну чушечью тропу, пересекли три изюбриных следа и уже в самой вершине ключа увидели волчий след.

— Ну тут мы с тобой, Павелко, не найдем тигру, однако, — устало отирая рукавом потный лоб, проговорил с досадой Евтей и кивнул на волчий след. — Там, где тигрица живет, волк туда не сунется. Тигрица эту пакость непременно изничтожит, будет тропить волка, пока не задавит или пока не угонит его в другой район. У нас в поселке собака кошку гоняет, а здесь все наоборот: кошка собачью породу изничтожает. Но, однако, ключ-то мы все одно вывершим — всякое бывает. Чтобы потом не сомневаться, надо всегда до конца все проверять. Оставленные, недосмотренные закоулки потом спать тебе давать не будут, совесть твою будут грызть-подтачивать: «Ох, зря не проверил, а вдруг она, тигра, там-отка и осталась?» В нашем деле, Павелко, аккуратность требуется.

В вершине ключа тигриных следов не оказалось. С водораздельного хребта, сквозь кедровый лес просматривалась затянутая голубой дымкой долина Имана, а левей ее виднелась излучина ключа Благодатного, и над ней белый купол Арминской горы.

— Высоконько забрались мы с тобой, — удовлетворенно заметил Евтей. — Однако и время уже поджимает — придется трусцой поспешать.

Возвращались по левому отрогу — Евтей объяснил, что тигрица может и на отроге жить, если зверь есть, и в ключ не спустится: не захочет лишний раз выдавать себя.

К нодье спустились по крутому распадку уже в сумерках. Евтей попытался помочь Павлу разжечь нодью, но Павел категорически отказался.

— Ну сам, так сам, — добродушно согласился Евтей и пожаловался: — Чо-то сёдни притомился я по твоим следам ходить — больно бегашь ты по-молодому. Завтра я тебе отдам этот лом. — Он похлопал рукой по прикладу карабина. — И рюкзачишко тоже уступлю, а ружье свое оставишь, ни к чему оно — лишний груз.

— Я согласен, Евтей Макарович, не только карабин, но и вас самих на спине таскать.

— Ишь ты, искуситель какой! — довольно усмехнулся в бороду Евтей и шутливо пригрозил: — Да, смотри, не проспи завтра, а то украду ружье-то, ей-богу, украду! Ну, ладно, пойду-ка я. — И пошел, слегка сутулясь и косолапя, точно медведь.

Павел, прежде всегда недолюбливавший Евтея за его угрюмый характер и вид, теперь смотрел на его широкую сутулую спину с благоговением и надеждой.

* * *

— Ну как тамо-тко преследователь наш поживат? — встретил брата Савелий. — В отпуск идти не думат ишшо?

В зимовье было жарко натоплено, пахло свежезаваренным чаем и подгоревшим хлебом.

— А ты, я смотрю, давно возвернулся, — отщипывая с усов сосульки, заметил Евтей. — Али тигру нашел?

— Какое там, тигру! Притомился чтой-то сёдни, — смущенно пробормотал Савелий, поспешно снимая со стены над печкой свою уже просохшую от пота шинель. — Чтой-то спину ломит — к погоде, должно...

— Зря, Савелко, на погоду ропчешь, — с усмешкой перебил Евтей. — Стареем, брательник, стареем, отсюда и хворобы всякие.

Евтей неторопливо повесил над печкой рукавицы, шинель, затем, покряхтывая, принялся сосредоточенно развязывать тесемки на улах.

— Ну, дак чо, Евтеюшко, видал ли нет Павла?

— Вот я и говорю, брательник, стареем мы, — словно не слыша вопроса, продолжал свою мысль Евтей. — Два-три сезона еще поскрипим, побегаем за тиграми, а дальше что? Дальше песок из нас посыпется.

— Ты, Евтеюшко, к чему речь-то клонишь? — осторожно спросил Савелий. — Чо-то лицо у тебя, смотрю, смурное, ай недоволен чем?

Сняв улы и оставшись в одних войлочных чулках, Евтей прошел к столу, взял кружку, в которую Савелий тут же услужливо налил чаю.

— А речь я, брательник, вот к чему клоню, — шумно отхлебывая горячий чай, раздумчиво продолжал Евтей. — Ловим мы с тобой этих самых тигров всю свою жизнь, почитай, сколько народу всякого у нас в бригаде перебывало — сёдни один, завтра другой, а кто из этих людей дело-то наше перенял? Никто! Потому как этого дела мы с тобой никому и не передавали, вроде как боялись передать, а теперь вот к черте последней подходим, а наследника нет, сами помрем — и дело наше некому продолжить...

— Так вить, Евтеюшко, рази Николай-то не наследник?

— Да какой он наследник? — Евтей даже кружку от себя отодвинул, нервно запустил в бороду пальцы. — Отрезанный ломоть твой Николай!

— Это ишшо почему отрезанный? — обиделся Савелий.

— А ты не обижайся, брательник, — помягчал голосом Евтей. — Я и сам бы рад видеть племяша продолжателем нашего дела, династии нашей, да рази ты сам не видишь: нет огня в нем к нашему делу — корысть одна; ты горишь, а он как бы сбоку припеку у тебя или как собачонка на поводу. — Евтей помолчал, разглядывая на столе свои мощные, узловатые руки. — Ты, Савелко, не серчай, но Николай и в самом деле, как норовистый молодой кобелек, у тебя на привязи; ты его в одну сторону ведешь, а он тянет тебя в другую, характер проявляет: дескать, коль я в собачьей стае верховод, то и над хозяином своим тоже верховод...

— Выдумываешь напраслину, — неуверенно возразил Савелий. — Какой он мне верховод? Ишшо не хватало...

— А рази не верховод? Сколь уж было так: ты в одну сторону, он в другую — и перетягивал тебя. А что получалось из того? — Евтей с укоризной посмотрел на брата, строго заключил: — Под каблук ты попал сынку своему, на его инженерско звание смотришь вверх, как на икону, а свое звание уронил и себя принизил. Сын перед тобой благоговеть должен, а не ты перед сыном! Вот за то, что достоинство свое родительское не блюдешь — сам же через то и пострадаешь.

— Ишшо чего — где я достоинство не блюду? — слабо защищался Савелий. — Выдумывашь ты. — И, сняв с печки котелок с похлебкой, поставив его перед братом на стол, попробовал направить разговор в другое русло: — На-ка вот лучше, Евтеюшко, супешнику похлебай, ишшо не хватало нам с тобой раздору... Притомился, чай, целик топтать?

— А вот уж чего не было, того и не было, — с усмешкой проговорил Евтей, многозначительно посматривая на удивленного Савелия.

— Опять ты, Евтеюшко, как заяц на лежку, петлями скачешь. Говори толком — не ходил сегодня никуда, с Калугиным сидел, чо ли?

— Пошто не ходил, ходил, брательник, ходил... Да только не по целику, а по следу готовому едва-едва поспевал за Пашкой. Здоров, черт, как сохатый прет. В самую вершину ключа добрались. Поглядел я нонче на Павла, и вот чо скажу тебе, брательник: из этого парня выйдет настоящий тигролов, попомни мое слово!

— Это ишшо на воде вилами писано — сам ведь припомнил, сколь народу у нас в бригаде перебывало, да никто не удержался...

— Да ведь мы и не удерживали никого! Даже отпихивали особо ретивых-то, вспомни-ка... — Евтей осуждающе покачал головой. — Ай забыл, брательник? Вишь, какая память у тебя...

— Да ведь и ты, Евтеюшко, грешен по этой линии.

— А я не отмалчиваюсь, — да и грех ли то был? Тогда еще не время было династию разрушать, а теперь оно приспело, и надобно тигроловство наше в хорошие руки передать. — Евтей значительно помолчал, теребя бороду, и вдруг сказал с решительностью непреклонной, точно вколачивая гвозди в сырую древесину: — Хочет этого племянник или нет, но Павлу тигроловом быть!

— Да разве я супротив? Пушшай идет в бригаду! Пушшай, — искренне закивал Савелий. — Я-то ничо, да вот ишшо бы уговорить Николая мово... Токо так, Евтеюшко... — Савелий прислушался — за избушкой радостно повизгивали собаки. — Вот и он, легок на помине. — Лицо Савелия сделалось тревожным и растерянным. — Токо ты, Евтеюшко, сразу-то погоди, не бу́хай, поласковей с ним, без скандалу, — понизив голос, торопливо попросил Савелий. — Слышь-ко, а может, ишшо денечка два повременишь? Может, Павлик-то спытанье не выдержит да уйдет с миром, вот бы и дело решилось...

— Эк тебя выкручивает, брательник! — сердито перебил брата Евтей. — Не стыдно лебезить?

— Ну, делай, делай как знашь! — тоже вспылив, замахал рукой Савелий. — Чо хотите, то и делайте — пушшай горит все ясным огнем!

— А ты не мечись меж двух огней, вот и нечему гореть станет!

За порогом послышались шаги, старики тотчас смолкли, напряженно поглядывая на дверь. Николай вошел усталый, вялым движением стряхнул с шапки снег, мельком глянув на нахохлившихся отца и дядю, спросил равнодушно:

— Чо сидите надутые как индюки, — наверно, опять мировые проблемы решали?

— Нам и земных забот хватает, — сердито проворчал Евтей, отворачиваясь к окну. Он решил крутой разговор с племянником отложить до утра. Устал плямяш — пусть отдохнет, отоспится. Утро вечера мудреней.

Но и утром разговор не состоялся. То ли было тому причиной, что Николай слишком долго заспался и, когда разбудили его, он, торопливо позавтракав, ушел молча по своему маршруту, не дав повода для серьезного разговора, то ли сам Евтей не был готов к этому разговору, но, к радости Савелия, раздора не случилось...

— Придется тебе, Павелко, еще одну ночку у нодейки понежиться, — виновато сообщил Евтей. — Обстановка пока не позволяет. Савелий не против тебя, а Николай и слышать не хочет о твоем присутствии. Стало быть, сурьезного разговору не миновать.

— Да вы, Евтей Макарович, если из-за меня на конфликт идти собираетесь, то зря. Ей-богу, зря, — возразил Павел. — Я около нодьи до конца отлова могу...

— А я и не сомневаюсь, что выдюжишь — не в этом дело, Павелко. А дело-то в том, что надобно поставить на место племянника мово. А второе, пора нам с Савелием тигроловство в надежные руки передавать, а где энти руки? Вот то-то и оно, рук этих нету, и надобно их отыскивать. Отсюда и сыр-бор весь разгорается. На нашей стороне праведное дело, вот и надобно нам с тобой отстоять его. Всяко зло на земле, Павелко, большо и маленько, — одного корня, и, ежели не обходишь зло, а воюешь с ним, непременно и бить тебя будут и пачкать. А когда ты зло обходишь, то уж, конечно, не запачкаешься, не убьешься — везде чист, для всех удобен, ни вреда, ни пользы от такого человека. — Евтей хитро посмотрел на Павла из-под лохматых сердитых бровей. — Не знаю, как такого человека по науке называют, а по-нашему, — это как дерьмо в проруби. Я, Павелко, люблю людей беспокойных, которые за праведное дело стоят, не жалея живота! Я твово родителя, Ивана, хорошо знал. Справедливый мужик был, царство ему небесное, везде вставал за правду, оттого и сгорел раньше времени... Ну и ты, я смотрю, тоже пошел по стезе отцовской. Вот и держись этой линии. У большого корня и ствол прочней, и жизнь полней: то ветры его секут, то ливни, а оно знай стоит и поскрипывает наперекор стихиям, зато и солнца ему много дается. Правда, и буря тако дерево в первую очередь валит, и молния жжет его, но уж тут, Павелко, одно из двух выбирай, что по характеру...

В этот день Евтей Лошкарев удивил Павла тем, что был непривычно разговорчив. Так за разговором незаметно и вроде бы легко вывершили безымянный ключ и, не найдя в нем тигриных следов, по отрогу спустились к нодье. Только тут, у чадящей догорающей нодьи, оба почувствовали усталость.

— Устал я сёдни — инда косточки стонут! — признался Евтей и предложил: — Давай-ка вон ту кедрину суху побыстрей уроним да распилим, и пойду я.

— Идите отдыхайте, Евтей Макарович, сам я тут все сделаю, — попытался воспротивиться Павел, но Евтей молча взял пилу и направился к сухостоине.

Минут сорок ушло на то, чтобы свалить сухой кедр, отпилить от него два двухметровых балана, приволочь их к кострищу, соорудить из них стенку и поджечь ее.

— Ну вот, теперь и верно сам все остальное спроворишь, — удовлетворенно сказал Евтей и, озорно подмигнув, признался: — А я ведь схитрил... Николай с Савелием тоже дрова в зимовейке пилили да кололи, ну и ужин заодно готовили, а я время протянул с тобой, вот и приду сейчас на все готовое. Вишь, как выгадал...

— Да, Евтей Макарович, выгадали вы здорово! — заулыбался Павел. — Шило на мыло променяли. — И добавил серьезно: — Спасибо, Евтей Макарович, я с этим кедром провозился бы часа полтора.

— Стало быть, коммуной-то жить легше? То-то и оно. Павелко, дружно — негрузно, а врозь — хоть брось. Ну ладно, не переживай, заживешь и ты коммуной. Сегодня я с племянником разговаривать буду... Уж я с ним поговорю...

* * *

Савелий кормил собак и нетерпеливо поглядывал в ту сторону, откуда должен был появиться брат, наконец увидел его, облегченно вздохнул, но тут же и поморщился досадливо: «Значит, опять с Калугиным ходил. Вот ведь какой настырный... Не было печали — черти накачали! Морока с этим Павлом ишшо...»

Евтей, пытаясь скрыть усталость, шел к избушке бодрым, как ему казалось, шагом. Но, видно, плохо удалось ему это. Встретил его участливый голос Савелия:

— Что, Евтеюшко, притомился сёдни?

— Сёдни было то же самое, что и вчера, — многозначительно ответил Евтей, ставя карабин к стенке избушки.

— Ну, значит, завтра будет то же самое, что было сёдни?

— Нет, брательник, завтра будет все по-другому, — не принимая шутливого тона, хмуро ответил Евтей.

— Слышь-ко, Евтеюшко, Николай сказал, что в сторону Матюхина ключа много свиных троп. Может, в Матюхином ключе тигра живет?

— Ну, проверьте с Николаем завтра этот ключ, а мы с Павлом до конца уж эту сторону проверим.

Имя Павла Евтей произнес умышленно громко, так, чтобы услышал находящийся в избушке Николай.

Ужинали тигроловы в напряженном молчании. Неверный свет чадящей коптилки освещал большой темный квадрат окна, грубо отесанный, из ясеневых плах стол, алюминиевые миски на столе, эмалированные кружки, горку черных сухарей, кусок сливочного масла, завернутый в целлофан, пачку сахара-рафинада. Смолисто-черная борода Савелия в этом неверном свете искрилась, точно мех баргузинского соболя, а седая борода Евтея казалась зеленоватой, как древесный мох. Уже успевший побриться Николай, низко склонившись над миской, аккуратно и беззвучно хлебая горячий бульон, украдкой посматривал на дядю. Он слышал последний разговор Евтея с отцом и, зная дядину прямую натуру, готовился к предстоящему крутому разговору, собираясь не защищаться, а нападать. Евтей перехватил взгляд племянника, нахмурился и принялся макать сухарь в чай, решив затеять ссору после ужина.

— Дядюшка, ты с таким видом сухарь полоскаешь, как будто сложную задачу не можешь решить, — открыто усмехаясь, заметил Николай.

— А вот допью чаек-то, племяш, вместе и решим задачу мою, — сдержанно ответил Евтей. — Заодно и Савелия к нашей задаче подстегнем.

— Что-то ты, дядюшка, аллегориями заговорил...

— Слышь-ко, Николай, ты, я гляжу, ишшо и сёдни улы свои не заштопашь, — попытался отвлечь сына Савелий. — Снег поди в обувь забивается, оттого и носки-то мокрые...

— Я, дядюшка, думал, что ты человек прямой, — продолжал с усмешкой говорить Николай, не обращая внимания на отца, — а ты, оказывается, интриган. Уж не о Павле Калугине ты нам с отцом задачу собираешься предложить? Слышал я, ты говорил про него...

Евтей резко отодвинул кружку с недопитым чаем, смахнул широкой ладонью крошки со стола и, дрогнув бровями, сурово посмотрел на племянника:

— Ты вот что, племянничек, ты, во-первых, не форси передо мной заумными словечками, всякие там аллегории, интриги — себе оставь, а со мной говори по-русски и с уважением. Слова-то заграничные выучил, а разговаривать со старшими разучился.

— Это, дядюшка, к делу не относится...

— Нет, относится, дорогой племянничек! — Евтей нервно поправил спичкой притонувший в воске фитиль коптилки. Огонек вспыхнул и зачадил сильнее. — Это, может быть, у тебя на заводе к делу бы не относилось, а здесь, у нас в тайге, изволь вести себя по-человечески...

— Что значит вести себя по-человечески? Разве я хамлю? — сдерживая голос, спросил Николай. Он тоже отодвинул свою кружку с недопитым чаем, круглое лицо его напряглось, покраснело, глаза сузились и сделались жесткими. Слегка наклонившись грудью на стол, широко расставив локти, он словно пытался пробуравить взглядом крепкий дядюшкин лоб, избегая, однако, смотреть ему прямо в глаза, спокойные и суровые.

— Еще бы недоставало, чтобы ты хамил! Довольно и того, что минуту назад ты открыто усмехался надо мной...

— Я над тобой не усмехался...

— Довольно и того, — продолжал Евтей непреклонным тоном, — что ты держишь себя в бригаде директором, выпячиваешь свое «я», о себе больше думаешь, чем об деле.

— Это, дядюшка, опять пустая риторика, говори по существу дела...

— Вот-вот, — усмехнулся Евтей. — Риторика, по существу дела...