Онлайн чтение книги

Бог, природа, труд

БОГ, ПРИРОДА, ТРУД

БАТРАКИ

Со двора и избу то и дело влетал пастушонок Лудис, оставляя двери настежь, словно калитку. Никто не ругал его за это. Тепло уж не берегли, как зимой. Ветер задувал в двери, окна. Углы опустели. Батрачка, что мыла и чистила их, ушла, чтобы новые жильцы не бранили за оставленные грязь и паутину.

Нынешним летом Лудис подрядился как взрослый, наняли его тут же по соседству. В Каменах он знал все наперечет — прибегал чуть ли не через день. Что здесь нового увидишь? Но сегодня пришел спозаранку — поглядеть, кто уйдет и кто придет в Камены в Юрьев день.

Только влетит в комнату — тотчас к Аннеле.

— Кто твои отец с матерью?

— Батраки.

— Куда идут они?

— На край света.

— А где тот край света?

— За морями, за долами, за высокими холмами, — перечисляет Аннеле, кивая в такт головой и изо всех сил пытаясь выговорить трудное «р».

Лудис громко, заливисто хохочет, потом крутанется на пятке, словно волчок, и выбегает; но вскоре снова тут как тут — и ну выпытывать Аннеле, кто ее отец с матерью.

И так уже в третий раз.

Аннеле сжала губы, насупилась. Будет с нее.

И хоть Лудис из тех людей, кто пользуется ее расположением, но тут было что-то не так. Почему он столько раз переспрашивает, почему так смеется?

— Ну, скажи же, скажи — куда ты пойдешь? На край света? А где этот край света? — приставал Лудис, пытаясь вытянуть из Аннеле слова, которым сам же ее и научил.

Аннеле в ответ ни слова.

— Ну и ладно, и не говори, но и ты не узнаешь, кто такие батраки, — поддразнивал Лудис. — Ну, скажи, кто такие батраки?

Не дождавшись ответа, он рассердился.

— Твои отец с матерью, дурочка! А ты и не знаешь. Вот оно как! Дурочка ты, дурочка, что с тебя возьмешь! — Лудис ткнул девочку кулаком в бок и был таков.

Аннеле, похожая на ворох с вещами, осталась наедине со стулом от материной прялки, на который была посажена. Рано утром укутали ее платками, а после поверху намотали и те, что забыли положить в сундук; и стала она такая большая и толстая, что и с места не сдвинуться.

Но стоит только повернуть голову, увидишь взрослых, снующих по двору: мать, сестру, брата. У сестры платок сбился, лицо раскраснелось, брат успел уже завозить новые постолы, разрешение обуть которые в Юрьев день вымаливал давеча со слезами. Но мать этого не видела. Не до того ей сейчас было. Вот она вывела Бусинку, привязала ее к забору. Та вырывается, мычит. Из всех хлевов ей отзываются. Прощаются с нею.

Пробежали через двор овцы с белыми дрожащими ягнятами, за ними брат и сестра с длинными хворостинами. Мать отвязала Бусинку и торопливо потащила за собой. Два воза с вещами, раскачиваясь, проехали по ухабистой дороге и исчезли.

У Аннеле потемнело в глазах. Что же это? Никто за ней не пришел? Никто не позвал? Ее просто забыли. Как же останется она в этом пустом углу, где раньше стояла высокая мамина кровать с красивым клетчатым одеялом и белыми подушками и который теперь кажется таким чужим, темным и неприветливым!

Это и есть долгожданный Юрьев день, о котором было столько разговоров?! Тут и придется ей остаться. Одной-одинешеньке.

Нахлынули слезы, в глазах закололо, словно раскаленными иголками, но всеми силами сопротивлялась Аннеле слепому, темному страху. Кричать нельзя ни за что. Снова Лудис начнет смеяться. Но и удержаться она не сможет, если никто не придет.

А во дворе, знай себе, насвистывал Лудис и звал кого-то. Ему откликнулся чей-то голос. Это отец Аннеле.

Отец! Он еще тут. Погрузив последний воз, он обходил все закоулки — не забыли ли чего. Лудис не отставал от него ни на шаг. Вот и снова все хорошо. Отец придет, придет!

И отец пришел, взял Аннеле, Лудис подхватил материн стул. Батрацкая совсем опустела. Постель и сундучок Лудиса лежат пока посередине двора. Хозяйка дожидалась остальных батраков, чтобы показать каждому его место.

Отец поднял Аннеле над головой и усадил на воз. У девочки дух захватило, на сей раз от радости, не от страха. Чего ей бояться на отцовском возу? Отец для нее что крепость.

Она ждала так долго, что платки успели сползти. Отец забрался на воз и повязал их, как умел. Аннеле засмеялась, потрясла головой, и все платки сползли снова. Отец сурово погрозил пальцем и завязал их туже. Тут уж Аннеле присмирела. Ясно, что отец играть не хочет.

Когда тронулись, Лудис уцепился за веревку, которой был закреплен воз, уперся в него ногами, так что полы куртки волочились по грязи, и проехал с ними немного к большой радости Аннеле — язык его, словно красный огонек, мелькал то с одной, то с другой стороны красивого желтого ларя. Но тут его заметил отец и поднял кнут:

— И не совестно, озорник ты этакий!

Лудис тут же спрыгнул, угодил прямо в большую лужу, да так и остался стоять, глядя вслед удаляющемуся возу. И вдруг, словно вспомнив, крикнул:

— Аннеле, кто твои отец с матерью?

Ответом ему был залепивший рот резкий порыв ветра, которым он захлебнулся.

Рваные облака над головой растаяли, и клочки их унесло ветром. Засияло синее-синее небо, засверкало солнце.

Когда оглянулись на повороте, Камены стали исчезать. Сначала скрылся овин, потом клеть, и дом, и сад. Торчал только колодезный журавль, похожий на указательный палец, но подступившие к дороге кусты скоро заслонили и его. Камены вместе с Лудисом как сквозь землю провалились.

Но вот издали стали наплывать другие хутора, названия которых Аннеле слышала не один раз, когда жила еще в Каменах.

— Вон Гравмали, — показал отец рукояткой кнута. Это был старый, развалившийся хутор. Изба склонилась над дорогой, словно старуха с перекошенной челюстью. На другой стороне, освещенные солнцем, красовались Вилки, белые и стройные, словно молочные бидоны. Посреди двора стояли пустые и груженые повозки, мелькали пестрые платки, мычал скот. Но вот и они остались позади, исчезли.

Дорога вела сначала сквозь заболоченный кустарник, где над самыми кочками и колдобинами носились чибисы, а в глубоких придорожных канавах блестела ржавая вода; потом — через простиравшиеся до самой кромки леса зеленя, на которые жаворонки без устали сыпали с синего неба свои трели — серебристые жемчужные ожерелья; наконец выехали на развилку, от которой, как от клубка, во все концы света разматывались четыре дороги, и по ним навстречу друг другу, словно в величественном полонезе, катились такие же возы, позвякивая колокольчиками. Телега с отцовским скарбом переехала большак, но продолжала двигаться в том же направлении.

Внезапно дорога оборвалась. На краю глубокого оврага возы остановились и стали медленно проваливаться вниз. У Аннеле перехватило дыхание. Такой бездонной глубины она еще не видывала. А кто это несется внизу сломя голову, пенясь и всхрапывая? Огромный, могучий, она на возу что пылинка рядом с ним.

— Папа, папа, кто там так шумит? — боязливо и удивленно Аннеле показала вниз.

— Тервете, дочка. Вешние воды разлились, вот и большая она нынче.

«Тервете…» — задумалась Аннеле, да так и осталась наедине со своим удивлением — отцовские слова ей мало что объяснили. «Тервете, Тервете, Тервете это, — повторяла она беспрестанно. — Как бежит, как шумит, как пенится!» — И казалось ей, что всю ее заполняет дивная, звонкая песня.

Внизу переехали через мост. Вода, черная, глубокая, крутясь, взбивала пену и неслась так быстро, что догнать ее не могли ни облака, ни ветер.

В низине было безветренно и тепло, как в запечье. Все уже тут: мать и Бусинка, брат и сестра с овцами. Берег речки порос зеленой, мягкой травой, можно было пустить скот и самим передохнуть.

Возницы остановили лошадей и подвесили к их мордам торбы. Аннеле сняли с воза. С другого воза мать достала узелок. В нем оказалось полкаравая с ямкой внутри. Ямка была заполнена свежевзбитым маслом и сверху прикрыта коркой. Хлеб мать нарезала и каждому дала намазанный ломоть. Все расселись на траве, словно цыгане. Только старших детей было не дозваться. Они убежали к бурлящей Тервете — один за ивовыми дудочками, другая за цветами, которых было здесь видимо-невидимо.

Аннеле никуда не пустили, да она и шагу ступить не могла. Шагнет, тут же запутается в платках и падает, а остальные весело смеются.

Да и зачем ей ходить! Сестра прибежала с цветами — для Аннеле, брат с ивовыми дудочками — и они для Аннеле!

Остатки хлеба искрошили овцам, Бусинке достались корки. Мужчины напоследок покурили и засобирались дальше. Вверх по крутой дороге возы взводили по одному, и с каждым шагал отец, то толкая, то придерживая его — бурные после долгой и суровой зимы вешние воды так размыли дорогу, что рытвины кое-где были глубокими, словно канавы.

Когда отец, взмокший, разгоряченный, спустился за последним возом, поднялись и остальные. Ягнят, точно малых ребятишек, в гору внесли на руках, чтобы не так притомились.

Наверху налетел резкий колючий ветер и хорошенько потрепал всех. Здесь был другой мир. Он то раскрывался, как огромная неведомая книга, то подступал вплотную, сужался; то озарялся, величественный и сверкающий, вздымая, словно на гребень волны, белые дома, светло-зеленые рощи, далекие-далекие горы, то снова темнел под большим плывущим облаком, наползавшим на солнце, как грозное чудище. Аннеле вбирала в себя эти бесконечные, сменяющие друг друга картины, пока они не переполнили ее и голова не стала клониться, как спелый колосок. Леса, поля, луга, облака опрокидывались, подминали под себя Аннеле, и вот уже они хотят ее раздавить. Она вскрикнула.

— Держись, дочка! Открой глаза!

Аннеле широко-широко раскрыла глаза и увидела улыбающееся, приветливое лицо отца.

— А где мама?

— Она уже впереди.

— Еще не край света?

— Теперь уже совсем близко.

Ветер стих внезапно, будто его кто-то ударил по губам. Зеленой, мерцающей на солнце излучиной раскинулась впереди березовая роща. В нее и въехали. Бахромчатые тени качались над дорогой, липкие ветки своими закрученными, словно береста, листочками гладили щеки Аннеле. Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! То рядом, то где-то вдали куковала кукушка.

— Папа, кто это там зовет?

— Это большие лесные часы.

— Большие лесные часы? — удивилась Аннеле.

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! — отозвалось в другой стороне.

— А вон маленькие часы, — отец показал на пернатую семейку, которая чирикала и щелкала в листве.

Ага! Теперь-то Аннеле поняла. Так вот они какие, эти часы! Ну и звенел от них лес! На все лады, красивее, чем звонкая, быстрая Тервете. Чем дальше в лес, тем интереснее. Только успевай смотреть и слушать!

Дорога выбралась на свет. Справа лес отступал, обходя стороной большой лесной луг, слева высился вдоль дороги, словно живая мерцающая стена. Внезапно и луг и лес кончились, тут-то и стояли Калтыни — хутор лесника. Родные Аннеле были уже здесь.

Возы остановились посреди двора. Батраки были дома. Важный шаг — от одного Юрьева дня до другого — сделан, теперь можно приниматься и за обычные дела.

Две большие девочки в розовых кофтах с широкими, пузырящимися от ветра рукавами подошли к Аннеле, громко тараторя и хихикая, и чуть ли не силой стали навязывать свою дружбу, суля удивительные вещи.

— Подойди, Аннеле, подойди, они родня тебе, — подбадривала мать. Но Аннеле прикрылась рукой, что птичка крылом, и больше ничего не хотела видеть. Глаза понасмотрелись всего и отяжелели, словно цветы от утренней росы. Веки смежились сами собой.

ПАЛЬЧИК БОЛИТ

Весна уступала свои права лету, и чем быстрее оно приближалось, тем больше становилось работы. Люди только бегом и бегали.

Мать трудилась не покладая рук. Аннеле же чувствовала себя в безопасности, лишь уцепившись за материнскую юбку. Кто знает, что таится в чужих углах этого незнакомого дома? Как доверишься чужим лицам, которые порой наклонялись со своих высот к маленькому человечку, то смеющиеся, то шутливо сердитые, то приветливые. Кто знает, друзья это или враги?

Матери надоело неотступное преследование, и она часто гнала от себя девочку: пусть сама играет. Но повернуть жизнь на свой лад Аннеле еще не умела.

Как-то утром присела Аннеле у костра, на котором мать готовила завтрак. На закоптевшем крюке бурлил большой котел. Пламя весело потрескивало, красные бусины искр, разбиваясь о толстое дно, разлетались в разные стороны. Аннеле так и подмывало схватить эти бусинки. Но только она потянется, мать тут же осадит: — Берегись, горячо!

Но ведь если все время слушаться, как узнаешь, что такое горячо? Дотронусь, и все!

И дотрагивается.

Ой, как больно, как горячо, до самых косточек, до самых жилочек! Теперь-то Аннеле знает, что такое горячо! И знает еще: сама виновата, и плакать нельзя, а что делать? Втягивает голос внутрь что есть силы. А внутри куда деть? Голос застревает в горле, а когда вырывается, то с таким шумом, что у матери уши глохнут и поварешка из рук вываливается.

Пальчик выпрямился, торчит, словно зайчик на пеньке. Мать схватила, осмотрела — ни крови нет, ни ранки. Этакий пустяк и плакать! И за то, что понапрасну испугала и не слушалась, Аннеле достается хороший шлепок.

Мама побила! Это было еще больнее, чем обожженный пальчик. Но где болело, сказать она не могла. Глубоко-глубоко внутри. Аннеле прижала руки к груди и, жалобно плача, свернулась, словно береста на огне.

Ой, как горячо, как жжет, но где горячо, не знала!

А матери хоть бы что! Схватила посуду и вот-вот выбежит во двор.

Не тут-то было! Не пустит Аннеле, заставит признать, что обидел ее этот гадкий котел, и отругать его как следует. А ее приласкать, приголубить, ведь ей так больно…

И вот куда мать ни повернется — Аннеле тут как тут; одну руку оторвешь, она двумя вцепится и, поджав ноги, повиснет на материнской юбке, словно яблоко на ветке; шикнешь на нее, чтоб молчала, верещит, словно на вертело посадили; а когда мать — в одной руке ведро, а за другую Аннеле ухватилась — пытается выскочить во двор и обе застревают в дверях, Аннеле получает еще один шлепок и, схватившись за косяк, кое-как удерживается на ногах. А мать уходит, пригрозив вернуться с хворостиной.

Аннеле, вцепившись в косяк, поливает его обильными слезами. В дверях она всем мешает, но с места не двигается. Кто ни пройдет мимо, толкнет: «Ай-ай-ай! Как не стыдно! Большая девочка, а ревет, как телка».

Не стыдно? Стыдно, так стыдно, что и глаз не поднять. Но что поделаешь, если такая тяжесть от обиды и боли во всем теле, что не шевельнуться?

Подошла и старшая из девочек, что в Юрьев день встречала ее в блузке с пышными розовыми рукавами. А уж она такая насмешница! Только увидела Аннеле, тотчас завела:

— Гляньте, люди, гляньте:

Козлик убежал,

Рожки потерял!

Ищите, люди:

Где козлика рожки?

Вот они, вот: торчат,

Словно острые наросты!

И она дотрагивается до лба Аннеле.

Аннеле перепугалась до смерти и, затаив дыхание, коснулась лба больным пальцем.

А вдруг и вправду на лбу рога растут?!

Нет, гладкий; как был, так и остался гладким, три сколько хочешь.

А насмешница знай себе хохочет, заливается.

Аннеле поняла, что обманута, и глаза ее снова наполнились слезами.

Вот и эта большая девочка смеется над чужой бедой! Ах, все так плохо! Куда ни глянет, ничего не видит, только словно где-то в тумане мелькает мать, видно, хворостину ищет; если она придет с нею, всему конец. Только и остается, что бежать: далеко-далеко от таких людей.

Ноги несут Аннеле в неведомые края, где она никогда еще не бывала. За хлев, за сад, ну и что с того! Вот и рига позади. Волнуется под ветром молодая рожь, течет, словно зеленая река. Пусть себе течет. Аннеле не до нее — бежать надо.

Но вдруг, откуда ни возьмись, на пути — огромная-преогромная яма. Дальше и ступить некуда. Невольно остановишься.

А что там такое блестит, в самой-самой глубине? Надо посмотреть.

Аннеле ложится на живот и на подушке вязкой глины скользит вниз.

А тут что? А тут коричневая вода, посредине опрокинутая бочка, а на самом ее краю зеленая лягушка. Блестит на солнце и квакает:

— Доброе утро, Аннеле!

Но Аннеле молчит, думает, знакома ли она с лягушкой.

Ей кажется, что знакома. Она опускается на колени на свою глиняную подушку и жалобно тянет:

— Пальчик болит.

— Зеленая трава, зеленая трава, — выпускает лягушка через одну надутую ноздрю.

Аннеле поворачивает голову. Где?

И правда. Самый край ямы оторочен мягкой, бархатистой травой. Вот бы потрогать, но Аннеле еще раз горько вздыхает:

— Очень болит.

— Белые березы, белые березы, — выпускает лягушка через другую ноздрю.

Аннеле запрокидывает голову.

Да, вот она стоит, большая береза, единственной ногой чуть ли не в яме, а за ней еще много таких, не сосчитать.

А первая береза поднялась в самое поднебесье, так что и вершины не видно, сколько ни смотри. Как же так, надо пойти поискать, где она кончается.

Но край ямы наверх не пускает. Куда ногу ни поставь, всюду глиняные подушки, и, весело кувыркаясь, скользят они вниз вместе с Аннеле.

— Никак, — жалуется Аннеле лягушке.

— Зеленая трава, зеленая трава, — поучает лягушка.

Да, если за зеленую траву держаться, то получается, тогда совсем иное дело.

Трава-мурава протягивает пучок то одной руке, то другой, а то обеим сразу, чтобы было за что ухватиться, и вот Аннеле уже наверху.

— Береза, береза, где твоя верхушка? — высматривает Аннеле, бегая вокруг дерева. А верхушки нет как нет.

— Какая ты большая, больше, чем рига в Калтынях, — удивляется Аннеле.

— Что мне калтыньская рига! За пазухой спрячется! — выхваляется береза.

— Теплая, теплая у тебя одежка.

Аннеле прижимается щекой к белой бересте. Теплая. Ласкает, гладит, целует ее.

Кружево свисающих ветвей касается щеки Аннеле, словно легкая, душистая волна.

— Какие длинные-длинные волосы, — дивится Аннеле, сравнивая толстую косу ветвей со своими белыми завитушками, торчащими из-под желтого платка, словно мышиные хвостики.

— А у меня не такие длинные.

— Вырастут, вырастут! — успокаивает береза.

— Где же твой голос? — ищет Аннеле, запрокидывая голову.

— Ищи, ищи!

Где же ему быть, как не в тех зеленых кудрях, не в той синей-синей выси. Там примостился он, на самом верху, сидит и крыльями машет.

— У-у! — смело выкликает Аннеле и снова припадает к березе, пытаясь обнять ее своими маленькими ручонками.

Не получается.

— Толстая-толстая.

— Все толстые, все добрые, — раздается певучий голос на самой вершине.

Да, все добрые. Вон они стоят. Много их. Пересчитает-ка их Аннеле: раз, два, пять; раз, два, пять!

Одни сочтешь, другие появляются, эти сочтешь, новые тут как тут. Раз, два, пять; раз, два, пять!

Аннеле идет, не торопится, Аннеле бегом бегает: эта белая, эта белая. Все, как одна, одна, как все: раз, два, пять!

Вот уж много сосчитано их, и тогда березы начинают прятаться. Одна спрячется, вторая; но тут появляется целая вереница других, низких, приземистых, до самых пят укрытых толстыми зелеными зипунами. Стоят плотно-плотно. Нигде не проберешься.

Аннеле оробела, а остановиться не может. Но как подошла к этим раскорякам, так земля под ногами закачалась; сделала еще шаг — нога утонула, словно в подушке. Постола наполнилась водой, как корытце, ой! Ледяной холод пронизал до костей.

Аннеле приставила вторую ногу — и та промокла. Теперь два корытца. Пузырясь, коричневая струйка поднимается над шнуром, достает до косточек. Все выше и выше.

Ой! Что это? Не шевельнуться. Словно она замурована. Нехорошо это. Недобрые раскоряки. «Чмок, чмок», — раздается в чаще.

Ой! Аннеле оглянулась. Все березы остались позади. А что они могут сделать? Ведь и они замурованы. Но они добрые.

— Березы, березы, подсобите!

— Раскинь руки, вытаскивай ноги!

Да, на это у Аннеле сноровки достанет.

Она вскидывает руки, наклоняется назад, находит равновесие, вытаскивает одну ногу, вторую, снова вязнет; потом быстро, быстро, быстро перебирает ногами, не давая наполниться водой постолам, и, когда ноги ступают на твердую землю, бежит что есть мочи туда, где белеют березы, бежит подгоняемая страхом, все дальше и дальше, туда, где призывно золотится поле.

И вот уже Аннеле на солнце. Тут луг, а вдоль кромки леса вьется дорога, по которой она приехала сюда в Юрьев день. Тогда луг был черным, а сейчас зеленый-зеленый и весь усыпан золотыми звездочками. Иные уже погасли. И вместо них появились ощетинившиеся пуговки одуванчиков. Коснется ветер головок, щетинки отрываются и улетают, летят в дальнюю даль.

Что ветер умеет, умеет и Аннеле. Она надувает щеки и с такой силой дует на пуговки, что сразу целый ворох щетинок испуганно взлетает и бросается врассыпную, как полова. А Аннеле знай себе дует во все стороны да гоняется за ними по лугу, пока все щетинки не попрятались кто куда, так что и гонять стало некого.

Ну, а когда дело сделано на совесть, можно и отдохнуть. Да и прошла она чуть не полсвета.

Трава густая-густая, полевица высокая, на прямых стеблях качаются вокруг красные и зеленые пупырышки. А что там внутри?

Пупырышки твердые. Ой, какие твердые. Аннеле давит изо всех сил, пока они не лопаются.

Аннеле! Аннеле!

Острая, пронзительная боль ударяет по пальцам: лопнул волдырь на месте ожога! Вот тебе за непослушание!

— Ой, как больно, пальчику больно! — Аннеле раскачивается от боли и озирается по сторонам.

Нет никого. Ничего нет.

Аннеле испуганно смотрит.

Ой, что же это?

Где изба? Ой, где изба?

Густая трава, полевица высокая, прямые стебельки с нераспустившимися цветами. Ни одной избы нет. Исчезли, словно и не было их на свете.

— Сюда-а, сюда-а! — зовет Аннеле и ждет, и не знает, кто придет. Стеснилось сердце от страха, тучей подбирается он к горлу, и вот уже разразилась туча потоками слез.

С плачем вскочила девочка и побежала искать дом, бежит, бежит, а лугу конца-края не видно. И такая она маленькая, что не разглядеть ей, где луг кончается; а там, за пологим холмом, за молодым ржаным полем виднеется крыша калтыньской риги.

Посреди луга алеет островок ярко-красных гвоздик. Только Аннеле на него ступила, как цветы стали цепляться за ноги липкими стебельками, и вот Аннеле уже растянулась на земле. Встревоженный шумом зеленый кузнечик прыгнул ей на колени и смотрит — удивляется.

У Аннеле разом высохли слезы и страха как не бывало. Кузнечик! Это же старый друг и знакомый.

— Си, си, си! Синее небо, синее небо! — поднимая то одну, то другую ножку, стрекочет кузнечик.

Аннеле перестала всхлипывать, словно гроза миновала.

Синее, синее небо. Славно.

Кузнечик то одну ножку поднимает, то другую и смотрит.

— Си, си, си! Солнце, солнце, солнце!

И в один прыжок скок Аннеле на лоб и — в траву.

На солнце жарко, точно в бане. От ног пар идет, постолы коробятся. С превеликим трудом, после долгих, настойчивых усилий, цепляя ногу за ногу, Аннеле удается стащить постолы, но как развязать намокшие шнурки? Ладно! Так тоже хорошо.

Было бы и совсем хорошо — лежать мягко, как на подушке, руки, ноги белые-белые, так и светятся, но где-то не так, как надо, где-то темно.

Пальчику темно.

Нет, не только пальчику, где-то в груди скребется маленькое-маленькое пятнышко, солнце обходит его стороной, и стучит оно молоточком, словно зовет: тук, тук! Но что это, Аннеле не знает. Долго-долго смотрит она в небо и думает. Голова наливается тяжестью.

— Баю-баюшки-баю, — шепчет ветер в траве.

— Си, си, си! Солнце, солнце, солнце! — трава и цветы, бутончики на тонких стебельках слили свои голоса в тысячеголосый хор и гладят, гладят Аннеле по щекам.

— Баю-бай! — хохотнул ветер и исчез, словно в воду канул.

Да, ветер-то улетел, но кто это идет?

Вот показалась голова огромной женщины: похоже, бабушки, но и не бабушки: одной рукой она прикрывает солнце, в другой тянет длинный-длинный платок и наступает прямо на Аннеле, прямо на глаза. «Дай мне палец!» — говорит женщина. Аннеле ничего другого не остается. Но только та взяла палец, хватает и саму Аннеле, концом большого платка завязывает ей глаза, и вот уже несутся они, как ветер. Чувствует Аннеле: не держат ее больше, вот-вот отпустят, а когда станет падать, пролетит сквозь землю, и упасть будет не на что. Вот беда-то какая! В горле у Аннеле кто-то кричит, кричит, но вырваться не может. А раз так, будь что будет — Аннеле собралась с духом и открыла глаза!

Открывает глаза и что же видит? Ни женщины, никого, только кто-то бежит по полю, кто-то зовет:

— Аннеле, Аннеле!

Да ведь это мама, ее дорогая, любимая матушка! Ну куда же вы все запропастились?

А нет ли в руках у матушки хворостины? Наверняка-то не знаешь, надежнее заслон выставить.

— Пальчик болит! — уже издали жалуется Аннеле матери.

Мать летит к ней, словно на крыльях.

— Не будет больно, не будет! Завяжу, утешу, приласкаю мою голубушку, дорогую мою, ненаглядную…

И мать поднимает Аннеле и несет ее на руках, целует и милует, все целует и милует, забыв и про хворостину, и про непослушного ребенка, и про мокрые постолы, про все, про все на свете.

А солнце ищет и не может больше найти в Аннеле ни одного темного пятнышка.

ОБРАЗЫ

Никому и невдомек, что Аннеле умеет читать. Увидит книгу или старую газету, выброшенную бутылочную наклейку или пожелтевший клочок бумаги, наклеенный на волоковое окошко, сложит букву с буквой, скажет вслух и слово выходит. Вот чудеса! И что ни слово, то образ. И диво-дивное — видишь то, чего и нет вовсе. Скажешь: з-и-м-а — зима, и тотчас увидишь белые поля, сады, укутанные сугробами, и ребятишек на санках, ну точь-в-точь, как в Каменах, а когда прочитаешь: ц-в-е-т-ы — цветы, то сразу запестреет чудесный калтыньский луг, желто-красный от лютиков и кислицы; скажешь: с-о-л-н-ц-е — солнце, и вот оно, ослепительно белое, стоит над липой, что растет у колодца, и горит красный угол в избе. Назовешь еще слово — новое диво. Вот в какую расчудесную игру умеет играть Аннеле! Никогда не наскучит.

Но случается Аннеле и горевать. Назовешь слово, а оно молчит, как его ни верти, как ни крути. Спросишь у матери, если та не занята, — ответит, а уж если некогда ей, бросит на ходу: «Этого тебе знать не положено. Много будешь знать, скоро состаришься».

Ну и пусть состарится! Подумаешь, беда! А что такое — состаришься? И когда это еще она состарится! Разве что через тысячу-тысячу лет, когда все слова будет знать и все на свете уметь.

Но сколько же можно жить в неизвестности — налилась она неведением, точно спелый колосок. Раз мать не говорит, пойдет к старшей сестрице — та сидит возле клети, чинит мешки и свистит, как батрак.

Подходит Аннеле к ней поближе, садится на корточки, подпирает ладошками подбородок и долго смотрит, как большая, блестящая игла снует взад-вперед.

«Сказать или не сказать?» — гадает Аннеле. Не очень-то она ей доверяет. И доверилась бы, да подчас сестрица так озорничает, что Аннеле никак в толк не возьмет, почему взрослые не бранят ее, — ведь бранят же Аннеле, когда она не слушается. Потому и не может сразу решиться.

Но вот слово выпорхнуло, что птица — и не поймаешь.

— Что это — вос-па-ри?

Штопальная игла замирает, свист обрывается, серо-голубые глаза вспыхивают.

— Воспари? Что это такое?

— Да.

— Хочешь знать?

— Д-да.

— Прыгать умеешь?

— Д-да.

— Ну так попрыгай. И воспаришь.

Аннеле подумала, отрицательно помотала головой.

— Не так.

— Что не так?

— Там еще слова: о-ду-ша!

— Душа! — Старшая так и покатилась со смеху. — Ах ты, кузнечик, где ты слова такие взяла?

— Ду-ша. Что это за слово? Скажи!

— Ах, сказать, чучело ты этакое! Сперва ты скажи, откуда знаешь такое слово?

— Из книги.

— Из какой книги?

— Из большой.

— Большой?! А как ты его узнала?

— Так я же видела.

— Показывай книгу! — приказывает старшая.

Аннеле поспешно бросается в батрацкую. На поставце, где книга всегда лежала, ее нет. Она перебралась на полку, что висит над родительской кроватью. Ничего не остается, как построить лестницу и лезть за ней. Сначала стул, на него скамеечку, а потом на кровать. Но кровать предательски мягкая, словно весенний рыхлый снег, и лишь свернув комом белоснежные подушки и уложив их друг на друга, Аннеле ощущает под ногами опору. До острого угла книги, который торчит над кроватью, дотянуться можно, а саму книгу не достать. Аннеле трудится в поте лица, тянется вверх, цепляет ее кончиками пальцев, пыхтит, подманивает, горит от нетерпения, и успех приходит, внезапный, как лавина: книга летит мимо ее носа, в белоснежные подушки, а потом вместе с подушками и испуганной Аннеле — на глинобитный пол. Но обе остаются целы и невредимы. Схватив книгу, Аннеле молниеносно выскакивает на двор. Сама, без чьей-либо помощи, находит нужное место и, водя пальцем по буквенным бороздкам, читает: «Вос-па-ри, о душа воз-люб-лен-ная».

С громким смехом старшая девочка вырывает у Аннеле книгу и, размахивая ею, кричит во все горло: «Эй, люди добрые! Сюда, сюда! Это чудо-юдо читать умеет!»

Сердце у Аннеле замерло. Только бы обошлось!

Но нет. Не к добру оказался этот крик.

Перепугались все: и мать, и старая Амалия, которая и это время рвала в огороде ботву.

— Что там еще с этой девочкой? — строго спрашивает Амалия, выпрямляясь во весь рост.

— Она читать умеет! Идите послушайте!

— Ты что смеешься, оглашенная? Грешно над словом божьим смеяться! — Старая Амалия оставляет работу, выходит из огорода, выхватывает у насмешницы книгу, осматривает ее со всех сторон — побывала та в грешных руках или нет?

Так и есть, побывала. Амалия, бабушка старшей батрачки Блиценихи, всего на своем веку насмотрелась, но не доводилось ей видеть, чтобы такое дитя малое, как Аннеле, всюду нос свой совало да над божественной книгой насмехалось, над книгой, от которой веет таким благочестием, что трепещет перед ней даже старая, поросшая мохом Амалия, куда уж там птахе вроде Аннеле.

— Боже милосердный! Кого растят! — И, положив книгу на валуны, подпирающие клеть, она оборачивается к матери и грозит ей пальцем.

Мать тоже выходит из сада — ведь Аннеле ее дочка. И начинает оправдываться. И читать не заставляла, и книгу не давала.

— Кто ж ее учит! Как найдет что печатное, так и бормочет про себя. Разве ж грех это?

— Так вот оно как! Не грех! Помутится в голове, такой тебе «не грех» будет! Мало, что ли, развелось богохульников! Сама-то от горшка два вершка, а уж печатное знает. Дай волю, она и по-писаному выучится. Попомни меня, хлебнешь еще с ней горя!

И, углядев, что Аннеле опять взяла книгу, Амалия говорит, как приказывает: «Книгу отобрать! Немедля! И спрятать!»

Аннеле вцепилась в книгу — не оторвать.

— Моя это, моя!

— Так-то вот! Я ли не говорила! Ужо глянете, что вырастет! Драть надо! — причитает Амалия, возвращается и снова сердито принимается рвать ботву. Ей что, пусть себе растет грешницей. Больно надо из-за чужого ребенка убиваться! Но от божьего суда все одно не уйти!

Перечить Амалии мать не может: гнев ее — святой гнев, во имя божье. Если провинилась Аннеле, наказать надо, яснее ясного. Но вот виновата ли Аннеле в том, что читать умеет, или нет, этого мать не поймет.

Посмотрит, что скажет Аннеле, все и прояснится.

— Кто тебе разрешил взять книгу?

Не может Аннеле на такой вопрос ответить.

— Как осмелилась ты взять книгу?

До чего же странные вопросы задают иногда взрослые! Ну как на него ответишь?

Аннеле гордая, прощения не просит. Не плачет. Стоит и молчит словно воды в рот набрала.

— И чего ты, мать, ждешь от такого дитя? — кричит Амалия из огорода, словно с амвона.

Аннеле получает тычок, и ее ведут в комнату.

Вот где вся правда раскрывается! На полу, в пыли, лежат белые подушки и одеяло — неопровержимое доказательство вины.

Второй тычок загоняет ее в угол. Ну и что из того, что краем глаза она видит, куда мать прячет книгу? Не нужна она ей больше! Пусть лежит себе хоть сто лет! И дела ей нет до нее! Для чего заговорила с сестрицей? Зачем спрашивала? Ну почему всегда так кончаются все ее самые горячие желания?

Ну нет, больше Аннеле спрашивать не будет, никогда, ни у кого. Сама будет думать.

Будет думать, пока не придумает.

Тут же в углу и начнет думать, долго думать.

Как же получилось с этой книгой? Пригрозили выпороть за то, что читать умеет, а минувшей зимой Кристапа пороли за то, что не умел читать. Сколько ни бился, все никак и никак.

Стоило Аннеле вспомнить о Кристапе, как комок в горле растаял и захотелось смеяться. Чудной этот Кристап. Только примостится Гедениха за прялкой и откроет книжку с вложенной в нее указкой, как Кристап тут же и спрячется. Куда подевался? И вот она бегает да у всех спрашивает. Но никто не знает. Кристап находил такие местечки, куда и мыши не юркнуть. Но Гедениха его все же отыскивала и с бранью загоняла в избу, охаживая по спине хворостиной. Кристап входил на длинных, негнущихся ногах, вздернув плечи так, что из-под куртки выглядывал край портов, садился, долго вертелся да чесался, пока Гедениха не умостится поудобнее и не поставит прялку на нужное место. Мать силком вкладывала ему в руку указку и книгу — сам он не шевелился, потом ждал, пока мать окликнет, и только тогда начинал протяжно, тягуче читать, тыкая указкой в каждое слово: «Я-а-я е-се-ме-я есмь-ге-о-го-се-гос-пе-о-госпо-де-дь».

— Господь, господь, — толкнет его Гедениха в бок.

— Господь, господь, — подражая матери, произносит Кристап.

— Ах ты, шельмец, обманывать меня вздумал! Там что, два раза «господь»? Там один раз. Скажи — господь!

— Скажи господь, — плача, повторял Кристап.

— Вот тебе: скажи господь, — Кристапу снова достается тычок. — Ах ты, неслух, имя божье вздумал осквернять? — И громким, срывающимся от гнева голосом Гедениха кричит прямо в лицо Кристапу: — Я есмь господь. Повторяй.

— Я есмь господь, — сквозь рыдания выдыхает Кристап, и крупные слезы капают с кончика его носа.

И так они сражались каждый день.

Кристап плавал по катехизису, пока тот не размокал, словно пареный веник. Тогда Гедениха со злостью вырывала книгу, и нос Кристапа тотчас высыхал. А пока мать заменяет катехизис книгой песнопений, Кристап зыркает вокруг и на Аннеле; потом вдруг сгорбится, растянет большими пальцами рот до ушей, остальные растопырит и скорчит самую что ни на есть препротивную рожу. Но так просто Аннеле уже не испугать, не маленькая, она только смеялась и подходила к Кристапу все ближе и ближе, чего никогда не осмеливалась делать во время чтения катехизиса. Книга песнопений ей нравилась, а катехизис нет. Кристап уже прочел ее и теперь только повторял наизусть. Для Аннеле эта книга тоже была что дом родной — ведь с тех пор как выпал снег Кристап читал ее вслух изо дня в день.

Все песни, которые повторял Кристап, запомнились и Аннеле. И когда чтец спотыкался на трудном слове, Аннеле, которая оказывалась поблизости, подсказывала; это ускользало от внимания Геденихи, дремавшей под монотонное жужжанье прялки. На добро Кристап отвечал добром. Когда ему удавалось заполучить книгу в неурочное время, он становился умником и хвастунишкой и раскрывал Аннеле все книжкины тайны: рассказывал про строгих «га» и «ка», про высокомерное «ха», безропотный, безликий мягкий знак, сердитые «ща» и «ча» и про всех их братьев и сестер. Тут Кристапу было раздолье, не то что с матерью. А когда Аннеле узнала каждую букву порознь, что ей стоило сложить их и прочесть!

И вот после того как Аннеле, не выходя из своего угла, побывала в Каменах, перепела все песни и села было в санки — прокатиться вместе с другими ребятишками по каменскому лугу, в избу вошла мать. «Будешь слушаться, можешь выйти», — сказала. «Непременно буду», — тут же пообещала она. Лишь бы не стоять больше на месте, лишь бы умчаться, как ветер. Но мать берет ее за руку, и обе направляются в клеть.

— Мама, мама, ты ларь откроешь, платки покажешь?! — Аннеле бежит вприпрыжку, скачет то на одной, то на другой ножке.

Мать и вправду подходит к зеленому, расписанному красными петухами сундуку. Когда тяжелая крышка откидывается, Аннеле хлопает в ладоши — не надо больше становиться на цыпочки и вытягивать шею, она и так может заглянуть в его самые потаенные местечки.

— Мам, сундук маленький какой стал! — удивляется она.

— Нет, это ты выросла, — отвечает мать.

— Выросла? — переспрашивает Аннеле и кладет руку на макушку. — Как это — выросла?

И она думает об этом долго, так долго, что мать успевает вытряхнуть все шелковые вещи и вот-вот захлопнет крышку. Вместе с крышкой взлетают вверх чудные дяденьки и тетеньки, столпившиеся на ее внутренней стороне.

— Мам, кто это? На каком хуторе они живут?

— Ни с какого они не с хутора. Это дамы и господа.

— Дамы и господа! — восторженно восклицает Аннеле, вцепившись обеими руками в крышку и не давая ей закрыться. Мать разрешает посмотреть.

Так вот они какие, дамы и господа! Один в длинных, выше колен чулках, туфлях с золотыми пряжками, в коротких штанах, вздувшихся пузырями, на плечах короткая зеленая накидка, шляпа с длинным белым пером. На одном боку сабля, на другом — кинжал. Усы лихо накручены, одной рукой в бок упирается, другой за саблю держится и смотрит прямо на Аннеле: «Ну, каков я?» «Дон-Жуан», — читает Аннеле. Второй и одет по-другому, и осанка у него другая, стоит в отдалении. Держит в огромных ручищах свиток и что-то показывает. «Ле-по-рел-ло», — читает Аннеле. А за ними дамы, в таких пышных одеждах, такие нарядные, что в глазах рябит. Донна Анна сложила руки, словно молится, Донна Эль-ви-ра схватилась руками за грудь. И много-много их, таких чудных, таких удивительных, но матери надоело, и вся недолга. И пока Аннеле просит, торгуется, мать захлопывает крышку, донжуаны и донны падают обратно в зеленый сундук, словно в могилу.

Но не тут-то было. Кто теперь похоронит их, раз они уже выходили из сундука! Куда ни пойдет Аннеле, они за ней следом. Отправится в свой роскошный Шишковый замок на опушке леса, где у нее чего только нет — и сад, и амбары, избы, огромные стада, — они тут как тут. «Откуда вы?» — смело спрашивает Аннеле. «Мы из господского дома», — отвечают тоненькими голосками. И ни капельки не важничают. Дамы и господа делают все, что ни прикажет Аннеле. Донна Анна и донна Эльвира поднимают свои шелковые юбки и идут доить коров, Лепорелло сажает снопы в овин, Дон-Жуан скачет в ночное. Вон мелькнуло его белое перо у ив, что возле бани! А уж как затеет Аннеле пир, есть на что посмотреть! В Шишковый замок съезжаются не только гости из зеленого сундука, но и родня отца и матери, и родня родни. Детей что муравьев в муравейнике, дам и господ тьма-тьмущая, в Шишковом замке всех не разместить, вот и приходится их выбрасывать в окна. Но они зла не держат. Там бескрайний луг, где все бутончики цветов — принцы, а полевица и цветы — прекрасные принцессы, там можно наиграться вволю, натешиться, какого бы роду-племени ни был каждый господин, и как бы ни была важна любая дама.

Так проходит лето, а когда подступит зима с ее морозами и метелями, спрячется Аннеле в самом укромном уголке избы, и всего у нее вдоволь — раскинет она золотую ткань своей фантазии и окутывает ею весь мир.

Но настает однажды темное утро, просыпается Аннеле, хочет открыть глаза и не может — залепил их кто-то воском, накинул путы на руки, на ноги. Напрягается она, открывает глаза и видит: во всех углах притаилась черная тьма, и лезут из нее Дон-Жуан со своим длинным пером, Лепорелло, донна Эльвира и кто-то еще, целая толпа, так что в глазах рябит, проскальзывают друг через друга, словно тени облаков, вытягиваются в тонкие нити, а лица их надуваются, как шары, и вот уже страшные чудища наступают на нее, давят на глаза, на самые веки, как колоды наваливаются на грудь, жарко дыша, так что теснит дыхание. «Мама, мама!» — только успевает вскрикнуть Аннеле, и непонятно откуда доносится до нее голос матери, которая из тумана протягивает к ней руки, и больше не помнит она ничего.

Долго еще одолевают Аннеле образы, черными и длинными лабиринтами хотят заманить в свое царство теней, и лишь после долгих недель блужданий память по тонкой шелковой нити выводит ее обратно на свет.

И снова поют скворцы, снова Юрьев день, и батраки собираются в путь — начинать новую жизнь.

БЕРЕЗОВЫЕ ГОРЫ

С таким же восторгом и беспокойством, с таким же предвкушением тайной радости, как и год назад, спозаранку качалась Аннеле в беспокойных волнах этого дня, словно камышинка в стремительном потоке. Повозка стоит посреди двора. Грузят пожитки. Коровы мычат, овцы блеют, ветер завывает и треплет Калтыни. Стоят они у самой северной оконечности леса. Но как ни треплет, с места сдвинуть не может. Так и оставаться им тут на веки вечные, так и покинут их тут, а вот Аннеле улетит, словно певчий дрозд: то на груше свистел-заливался, глянь, уж вспорхнул и — в лесу.

Скорее бы уж, скорее! Но утро нынче так тянется, столько всякого случилось, что и на неделю хватило бы! Сколько раз доставалось Аннеле, что вертится у взрослых под ногами, сколько раз она плакала и снова радовалась, сколько раз ее бранили и снова голубили, пока не настал, наконец, тот самый миг, когда скарб уложен и отъезжающие, утирая слезы, прощаются с теми, кто остается. Аннеле не плачет. «Не жалко расставаться?» — спрашивают ее. Она мотает головой. Она не знает, что значит расставаться.

Ножками в небо смотрит стол, привязанный на самом верху отцовского воза. Это место дня Аннеле. И сидит она там, как в носилках с пологом из небесно-голубого шелка, разукрашенного белыми розами облаков. Липкие, распускающиеся ветки гладят ее щеки, как и год назад, и кукует кукушка: «Ку-ку! Ку-да?»

— В другие места, в другие места!

— Ку-ку! Ку-да? В какие места?

— Солнцу навстречу, солнцу навстречу!

Лес, в котором ветер пел свою песню, остался позади. Едет Аннеле и тоже поет бесконечную песню. Едет и едет. Вдруг воз начинает раскачиваться — вот-вот опрокинется. Ей становится страшно. Где она тогда окажется? Снизу выныривает голова отца.

— Ну, ну, держись, дочка! С горы съезжаем. Тут я, рядом.

— Далеко еще ехать?

— Совсем уж приехали, скоро.

И снова под уклон, потом по залитой солнцем долине, снова в гору — и вот они, Авоты, прямиком во двор!

Посреди двора стоит маленькая сгорбленная старушка — встречает их. Это бабушка Аннеле, мать отца, которую иначе и не называют, как матушкой Авот. Первое, что она произносит: «Там, наверху, и есть твоя Аннеле?»

— Она и есть, — отвечает отец, снимая Аннеле с воза.

Бабушка берет Аннеле за руку и уж больше не отпускает.

— Пошли-ка в избу, может, что в моем поставце для тебя и найдется.

И так идут они с бабушкой, и вдруг, откуда ни возьмись, еще три такие же сыроежки, мал мала меньше. Это Лулите, Тинците, Юлците, дочки другого бабушкиного сына, живущие по соседству. Пришли посмотреть на Юрьев день в Авотах.

Бабушка достает из шкафчика белую штуковинку, похожую на меловую палочку, кладет на нее нож и, легко ударяя молотком, откалывает для каждой по кусочку. Оставшуюся палочку снова прячет в поставец. Юлците сразу засовывает свой кусочек в рот, грызет его, хрумкая и причмокивая. Аннеле стоит и не знает, что ей со своим делать и зажимает его в кулачке. Лулите шепчет: «С березовым соком ух как вкусно!»

Только бабушка отпускает девочек, Лулите тут же подбивать начинает: пошли да пошли к большой березе!

— К большой березе, — повторяет Тинците.

— Белезе, белезе! — лопочет Юлците.

Каждая из сестричек хочет взять Аннеле за руку, но у нее всего две руки. Лулите крепко держит одну, обе младшие сражаются за вторую, отталкивая друг дружку.

— Что дразнишь ребенка? — Лулите прогоняет Тинците, и младшая, одержав верх, гордо вышагивает рядом с Аннеле.

— То длазнис лебенка? — повторяет она, отталкивая Тинците.

— А где большая береза? — спрашивает Аннеле.

— На березовой горе, — отвечает Лулите и издали показывает: — Во-он она, большая береза.

— Бошая белеза, — Юлците протягивает розовый пальчик.

— Слышь, как течет, — настораживается Лулите. — У этой березы сок самый сладкий.

— Шладкий, шладкий, — шепелявит Юлците.

Идет Аннеле и диву дается — на такую высокую гору ей еще не приходилось взбираться. Авоты со всеми их крышами остаются у самых ног, а гора все выше и выше.

Из подсочины на большой березе так и журчит. Возле дерева прыгает босоногий мальчишка в холщовых портах, на голове не волосы, а настоящая пакля.

— Эй, сюда, сюда! Что покажу! — зовет мальчик. Когда девочки подходят, он зачерпывает полные пригоршни березового сока и швыряет им прямо в глаза.

Лулите топает ногой и сердито произносит: «Уходи отсюда, противный мальчишка!»

— Не уйду, вот и не уйду, — дразнится тот. — Хотите, я покажу этой чужой девчонке, где шишки растут?

— Где ж им расти? На сосне! — откликается любопытная Лулите.

— А вот и нет, — выпаливает мальчишка. — Вот где! — И изо всей силы щелкает Аннеле по самому кончику носа. — Ага! Что, больно, да? — с наслаждением, словно смакуя кусочек сахара, спрашивает он.

Больно до слез, но уж мальчишке Аннеле этого ни за что не покажет.

— Экая жалость, что не зима, а то бы я этой девчонке и Ригу показал, — тараща глаза, хвастливо произносит мальчишка.

— А где ж она, Рига? — Лулите и этого не знает.

— А-а! Делается вот как. Раскалить лезвие ножа на льду добела, а потом — раз! — к языку. Сразу Ригу и увидишь.

— Не слушай ты его, — притворяясь храброй и словно бы защищая Аннеле, поучает Лулите и тащит девочек ближе к дереву, предлагая по очереди попробовать вкусное питье и отбиваясь при этом от назойливого мальчишки, который так и норовит щелкнуть кого-нибудь по макушке, неожиданно крикнуть в ухо или вытворить что-нибудь еще. А когда и сама Лулите наклоняется к посудине, мальчишка подкрадывается сзади, ложится девочкам прямо под ноги, и стоит всем им разом повернуться, как валятся они в одну кучу. Кто-то испуганно вскрикивает, все бранятся, зато уж как злорадно веселится мальчишка!

И тут Лулите обрушивает на него поток таких бранных слов, что Аннеле даже опешила — откуда Лулите знает эти нехорошие слова? А что ни скажет Лулите, тотчас повторит Тинците, за ней лопочет Юлците. А мальчишка ничуть их не боится, то на одной ноге поскачет, то на другой и все дразнит и дразнит девочек.

Внезапно снизу донеслись ржание и лай. Мальчишку как ветром с горы сдуло.

— Ты не бойся, — утешает Лулите. — Он скоро уедет. За ним мать приедет, отдаст его в пастухи. А что еще с этаким озорником делать?

— Озолником делать! — откликается эхом Юлците.

Теперь, когда мальчишка убежал, можно спокойно оглядеться, поиграть на березовой горе. Вон там цветут перелески, чуть дальше желтеют баранчики, под прошлогодними листьями кое-где попадаются целые орехи, да из других посудин сок надо испробовать. Но вдруг откуда-то доносится протяжное: «У-у!» Лулите выпрямляется, прислушивается — откуда прилетело это «у-у!» на березовую гору?

— Это наша мать. Домой зовет. — Лулите смотрит в сторону соседнего хутора, двор которого отсюда виден как на ладони. Посреди двора стоит женщина, зовет, бранится: «Ну, дождешься ты у меня! А еще старшая! Куда детей увела! На Авотскую гору! Ну, достанется тебе, воротись только!»

— Мать зовет. Живо, живо!

— Мать зовет, живо.

— Зовет, зиво.

Схватившись за руки и даже не оглянувшись на Аннеле, они стали спускаться с горы. Вдруг, откуда ни возьмись, тот самый мальчишка как выскочит из кустов и давай кричать им вслед: «Горшок с ручками бежит, горшок с ручками!»

Только Аннеле вышла из-за клети, как навстречу ей выбежал огромный лохматый пес, напружинился и замер.

— Пусти, собаченька, пусти!

— Нет, нет, нет, — отвечает он, открывая свою огромную пасть.

Что же делать? Аннеле стоит как вкопанная, ни шагу ступить не может, и пес ни с места.

— Цитрон, Цитрон, не стыдно тебе? — окликает собаку какая-то девушка, сбрасывает ношу с плеча и бежит выручать Аннеле. — Ну кто ж на дитя лает? Не видишь, что своя? А ну, тихо! Дай лапу!

Пес умолкает.

— Погладь, не бойся! — говорит она Аннеле.

Осторожно дотрагивается девочка до головы лохматого пса. Цитрон прижимает уши и тыкается мордой в ее кулачок. А в кулачке что? Кусочек сахара, что дала бабушка. Самое что ни на есть для Цитрона лакомство.

— Ну вот вы и подружились. Цитрон не будет на тебя больше лаять.

Сглотнув сахар, Цитрон вылизал Аннелину руку и завилял хвостом.

А девушка уже подхватила свою ношу и умчалась. Она большая, щеки румяные, волосы пышные, золотистые. Красивая.

Вот и солнце садится. Идет Лизиня, зовет Аннеле. Пора спать укладываться. Она ей покажет куда.

На новом месте постлан мешок со свежей соломой, белая-белая простынка. Лизиня укладывает сестру, а сама спешит, торопится. Издалека доносится: «Ли-го! Ли-го!»

— Какие звонкие большие часы! Как долго поют!

— Это не часы, это девушки поют. Лето встречают. И мы пойдем. С наших гор далеко летит. Услышишь, когда станем с ними перекликаться.

— Возьми меня с собой, возьми!

— Нельзя! Мала еще. Заквакают лягушки, ты и оглохнешь. Только взрослые пойдут. И мать с нами. Ее голос далеко слышно. Будут и другие батрачки, и Лузе, и Карлина.

— Карлина — это та — с золотыми волосами?

— Она, она.

— Красивая.

— Лежи, лежи и слушай! Начнем вскорости!

И Лизиня убегает. Огорчилась было Аннеле, что ее не взяли, но печаль заслонили собой образы. И так много их. Вон Калтыни. Вон весенний лес. Синее небо. Белые облака. Бабушка. Лулите, Тинците, Юлците. Мальчишка в холщовых портах. Цитрон. Карлина. Березовая гора.

Неожиданно с березовой горы нахлынула волна звуков и смыла все эти картины. И вот уже унеслась далеко-далеко, переплетаясь с другими, нежными, долетающими издали. Не откатилась еще первая волна, как взметнулась другая — словно из бурлящего водоворота выплеснулась. Поле поет, изба поет, поет сердечко Аннеле. Ах, какие сладостные звуки! Слаще, чем самый сладкий березовый сок. Текут легко, нежно баюкают, вздымают высоко-высоко.

«Так вот они какие, Авоты!» — думает Аннеле.

МАЙСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Синее-синее воскресное майское утро. Отец с матерью собрались в Калтыни и берут с собой Аннеле. Аннеле от радости вприпрыжку скачет. В Калтыни! И хоть всего две недели прошло с тех пор как приехали они оттуда, кажется ей, будто Калтыни далеко-далеко и придется шагать за тридевять земель в тридесятое царство.

— Не носись ты так, утомишься, распаришься. Дорога не близкая, как бы после не пришлось отцу тебя на руках нести, — беспокоится мать, глядя, как Аннеле скачет по обочине — то кошачью лапку сорвет, то за баранчиком наклонится, то за шпорником.

Это она-то устанет? Ну нет! Пусть хоть сто верст прошагать придется, она их бегом пробежит! Только б дозволили, только б назад не звали все время. Разве устанешь, когда столько дел вокруг! Ведь не просто идти надо, а еще и все дела по дороге переделать.

А сколько цветов насобирала Аннеле! Сложила их до поры до времени в придорожной канаве: пусть дожидаются ее возвращения. Пойдет обратно, луг тут устроит. Место славное. А возле луга лес. Лес прямо сейчас поставить можно. И вот она уже в поте лица трудится возле молодой березки — ветки отломать пытается, кудрявые, тонкие.

Отец даже остановился, глядя, как она старается.

— Что ж ты делаешь, дочка? Столько цветов нарвала, а поникнут — выбрасываешь. А теперь и березке не даешь покоя. Сломаешь ты ее живо, только быстро ли она вырастет? И каково ей будет, безрукой, среди других стоять? Подумай, дочка, березка ведь тоже творение божье, как и ты. Живое создание. Ей, как и тебе, больно.

Аннеле пугается. Виновато и непонимающе смотрит на отца: березке больно? Цветку больно? Как мне?

— Ну да, — произносит отец серьезно. — Не ломай почем зря, не порть деревца. Пусть себе растут, пусть свету божьему радуются.

Долго идет Аннеле задумавшись. Позовет ли яркий цветок или пушистая зеленая ветка, она говорит себе: «Божье творение. Такое же дитя божье, как и ты. Больно. Не ломай. Больно».

А что ж тогда делать? Отец с мамой идут медленно. Идут, разговаривают. Аннеле убегает далеко вперед, возвращается, а они все говорят и говорят. О чем так долго разговаривать можно?

Но вот они сворачивают с дороги. Садятся на траву под высокой, раскидистой березой, что растет на солнечной поляне. Отец снимает картуз, у матери платок сполз на плечи. Так и сидят они, прислонившись к березе.

Аннеле тоже растягивается на траве. Смирная-смирная, тихая-тихая. Хорошо здесь. Как будто бы это Калтыни. Остаться бы тут на весь день!

«Почему отец с мамой теперь молчат?» — недоумевает она, приглядываясь к родителям. Мать пристально смотрит куда-то. Аннеле начинает смотреть туда же, и взгляд ее уносится высоко-высоко, далеко-далеко. В синее-синее небо.

Но вот он возвращается и снова ищет отца и мать. Ах, как любо ей смотреть на них. Каждому б таких отца с матушкой. И нисколечко они не такие, как третьего дня и намедни. Глаза у отца что небо синее, а у матушки щеки и рот — ах, какие? Аннеле думает и никак не может припомнить цветок, который был бы столь же пригож, как мама. Так и хочется ей смотреть на обоих. Как на цветы, на синее небо, березы. Но отчего? Никогда не было так, как сегодня. Думала-думала Аннеле и придумала. Оттого, что сегодня воскресенье. Лес, цветы, синее небо — воскресенье, отец с матерью — воскресенье. И руки их — воскресенье. Они не трудятся, лежат себе спокойно. И ноги никуда не спешат. И не говорят ни отец, ни матушка Аннеле: «Отойди, не путайся под ногами! Не до тебя!»

У мамы руки вместе сложены, и такие они спокойные, а глаза все так же смотрят ввысь, в самое-самое небо. Губы шевелятся. С кем-то она разговаривает. Не с отцом, не с Аннеле. С кем же? А вот и слова стали слышны. Колышутся они, словно на волнах спокойной реки, которую миновали они нынче утром:

— Господь-пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться:

он покоит меня на злачных пажитях

и водит меня к водам тихим.

Господь! Аннеле переворачивается ничком, упирается в землю локтями, и глаза ее снова устремляются ввысь — высоко-высоко, далеко-далеко в небо. Где же он там?

Мама сказала: господь — пастырь, пастух. Пастух? А ведь и вправду пастух, если подумать. Тулуп у него из барашков пены, весь в небесно-голубых складках. Сам он большой-пребольшой, сквозь лесную чащу пробиваются золотые острия его крыльев. Где ни скользнут, там луг раскинется, усыпанный цветами, засияют солнечные прогалины. А он все смотрит, все ищет. Кого отыскать старается? Ну, коли пастух он, значит высматривает овец своих.

Подкрепляет душу мою,

направляет меня на стези правды

ради имени своего.

Душа? Аннеле насторожилась. Что это: душа? Где она: душа? То самое незнакомое слово. «Воспари, о душа возлюбленная». Так написано в книге песнопений, что читала Аннеле в Калтынях. Смешно было сестрице, когда Аннеле спросила, что такое душа, но ответить она так и не ответила. Душа, душа! И у Аннеле есть душа! Сама она, знай себе, лежит на траве, а душа унеслась высоко-высоко в поднебесье. Сама она глаза закроет, а душа смотрит и смотрит, все видит. И все-то ей видеть надобно. Хлебом ее не накормишь, водой не напоишь. Ей все одно чего-нибудь да подавай. То солнца, то цветов, то птичьей трели, то быстрых крыльев. Нынче ей надо, чтоб было завтра, завтра — третьего дня, третьего дня — четвертого дня. А то вдруг опечалится, поникнет, и оживить ее нужно. И приходит главный пастырь и ее воскрешает. И тогда покой настает. Воскресенье. Синее небо — воскресенье, луга, лес, цветы, птицы, отец с матерью — все-все тогда воскресенье.

Если я пойду и долиною смертной тени,

Не убоюсь зла, потому что ты со мною;

Твой жезл и твой посох — они успокаивают меня.

Долина смертной тени! Нет-нет-нет, не туда! Не хочет Аннеле и слышать о ней, не хочет и видеть. Что ей за дело? Но увидеть придется. Так душа хочет. Вот и долину смертной тени ей подавай. Открывает душа глаза и смотрит. И следом летит. Отворяется земля, словно сундук без стенок и дна. И летит душа вниз, все глубже и глубже. Туда, где черные пещеры, каменистые гряды. Тьма ледяная. Утесы крутые. Ни зеленой травы, ни неба лазурного. Носится из конца в конец. Плутает, дорогу найти не может. Кто вызволит ее отсюда, из тьмы кромешной, из пучины бездонной?

Твой посох и твой жезл. Вдруг сверкнуло, словно молния. Золотой пастуший жезл опускается вниз. С горных высот в самую бездну долины смертной тени. И по нему, словно по золоченой лесенке, взлетает душа, и снова вокруг земля зеленая, небо лазоревое.

Ты приготовил предо мною трапезу

в виду врагов моих,

Умастил елеем голову мою,

Чаша моя преисполнена.

Прочь, прочь из долины смерти! Вот и снова земля как земля. Словно зеленая горница под голубым шатром неба. Белые столы стоят. Все рассаживаются. Отец, мать, сестра, брат, добрая старая бабушка и все-все домочадцы. В руке у каждого золотая чаша. Слуги господни в белых одеждах, подпоясанных золотыми поясами, обходят всех и наполняют чаши сладким-пресладким березовым соком. Ну и вкусный же он! Слаще, чем на Авотских горах, слаще, чем у самой большой березы.

Так благость и милость да сопровождают меня

Во все дни жизни моей, и я пребуду

В доме господнем многие дни.

А как же! Останется в доме господнем! Так вот же он, дом господень! Высокие зеленые деревья-великаны, раскидистые кусты, овеваемые прохладой солнечные просторы.

Аннеле прижимается щекой к земле. Она влажная, словно умылась сладкими слезами. И пахнет, как мед. Добрая, любимая земля!

— Пошли, дочка!

Мать встает, встряхивает платок и снова его повязывает.

— Ноги отдохнули? — спрашивает отец. — Пить не хочется?

Как же не хочется, еще как хочется! Испить бы березового сока из золотой чаши, вот была бы благодать. Но Аннеле знает — не течет больше березовый сок, дело к летнему празднику идет. А другого питья в лесу нет. Придется терпеть до самых Калтыней.

Отец берет ее за одну руку, мать за другую. На тенистой дороге в шелковой паутине застряли солнечные зайчики. Аннеле подтягивает ноги и, раскачиваясь на родительских руках, словно на качелях, перескакивает через яркие пятна; и весело, и радостно ей оттого, что родители дозволили так сделать. А все потому, что воскресенье. И потому, что в лесу кукует кукушка и цветут желтые лютики и первоцветы.

ЯНОВ ДЕНЬ

Торопятся батрачки управиться со всеми спешными работами. Летают, словно ветром их носит. Печь топят, круглые серые булки — караши — пекут, полы, столешницы, лавки скоблят, окна моют.

И у Аннеле, за что ни возьмется, все спорится, все в руках горит.

Но вот, вроде, и кончили. Карлина доделывает последние дела. Отряхнув ноги и взобравшись на лавку, девочка спрашивает у Карлины:

— Лиго да лиго! Что это за лиго?

— А ты по сю пору не знаешь? Глупая ж ты девочка! — смеется Карлина.

— Ну и что, что глупая! — строптиво произносит Аннеле.

— А ну-ка, слезай тогда с лавки! — гонит ее Карлина.

Но Аннеле и не думает уходить. Карлина встряхивает ее хорошенько. А та все равно ни с места. За что и получает сильный шлепок: не слушаться?! Ишь ты какая!

В избе пахнет свежеиспеченным хлебом.

В полдень каждый получает вкусный ароматный пирожок с мясом.

Лизиня и Карлина надели чистые кофточки, повязали праздничные платки. У каждой в руке корзинка с клубком ниток и ножик. Аннеле знает: пойдут они к излучинам Тервете за дубовыми венками. Но сегодня рассердила она Карлину, та ее с собой не возьмет.

Аннеле выбегает во двор, стоит, подпирая изгородь. Смотрит просяще, выжидательно. Неужто мимо пройдут, не заметят? Неужто не позовут ее? Карлина, та наверняка. Так и есть. Торопливо проходит мимо, даже глазом не повела. За ней Лизиня. Но у старой липы, что растет возле повети, она оглядывается.

— Ну что стоишь дожидаешься? Беги давай! Да поживей! Карлину нагоним!

Такое Аннеле дважды повторять не приходится. И обе как припустят! Вот-вот догонят Карлину. Ну что бы ей подождать их самую малость! А та и не собирается.

Возле леса только и оглянулась. И уж как рассердилась!

— Чего ты тащишь за собой эту мелюзгу? Раз так, я тебя дожидаться не стану.

И понеслась, только пыль столбом.

Аннеле даже остановилась, глаза слезами заволокло.

— Это я-то мелюзга? — произнесла она сквозь всхлипывания. — Я мелюзга?!

Ни шагу больше ступить не могла — ничего от слез не видно.

— Что ты, что ты, разве ж тебя Карлина назвала мелюзгой? Это она на галку, глянь, на сосне сидит.

— Галку не тащат, она сама летает.

— Ну, так она про жука, посмотри на дорогу, вот он с золотыми крылышками.

— И жук летает.

— Так давай и мы полетим. Покажем-ка этой Карлине, что и мы не лыком шиты, — весело произносит Лизиня.

И помчались они через лес и оказались на незнакомом поле. Карлины и след простыл. Ну и пусть себе бежит! Зашагали сами, выбирая путь покороче. Брели через густую рожь по узенькой меже. Голова Лизини, освещенная солнцем, плыла над колосьями, у Аннеле колосья над головой шумели, раскачивались.

Межа упиралась в самое клеверище. На нем паслись две косули. Увидев идущих, они подняли головы и застыли, выжидая: то ли бежать, то ли оставаться. Когда люди свернули в сторону, к обрывистому берегу Тервете, косули опустили головы и снова стали мирно щипать траву.

На высоком и крутом склоне среди чернолесья рядами возвышались дубы, затмевая своею красой остальные деревья. Таких красавцев Аннеле еще не видывала.

И хотя казалось, что дубы опустили свои ветви к самой земле, дотянуться до них было непросто — только ступишь, земля обрывается, из-под ног уходит. Попрыгает Лизиня с одной стороны, попрыгает с другой — все попусту. Вдруг она поскользнулась и, ойкнув от неожиданности, сорвалась вниз, прихватив с собой и Аннеле. И за кусты они цеплялись, и за траву, и за колючие стебли ежевики, но остановились только внизу, где, словно огромная столешница, раскинулся цветущий луг.

Блестящей, сверкающей лентой вилась внизу Тервете, зажатая с обеих сторон обрывистыми, поросшими кустарником склонами. А на самом верху начинался густой хвойный лес. Птицы щебетали в прибрежных зарослях, в лесу ворковала горлинка, но громче всех звучал жалостливый голосок какой-то незнакомой птахи.

— Болотный соловей, слышишь?! Жаль, что настоящий уже не поет. Вот бы послушала, подивилась!

Но Аннеле и так есть чему дивиться. Ну и деревья тут, а луг, а заводи! И птицы другие, и цветы не такие, как в Авотах. Ветреницы растут, тесно-тесно прижавшись друг к дружке, словно кинул кто на землю расцвеченный желтыми и синими узорами платок, ромашки похожи на огромные звезды, над головой Аннеле поднимаются диковинные цветы на усыпанных золотыми бубенчиками стеблях, которые Лизиня окрестила таким гордым слоном: королевина трава.

— В Авотах таких цветов нет.

— В Авотах ветры дуют, а тут, гляди, какая гора высится и от ветров цветы укрывает. Чего б им так пышно не цвести, раз гора укрывает, солнышко пригревает, Тервете водицей поит!

Тропинкой, вьющейся по пологому склону, девочки снова взобрались в гору. И оказались в молодой дубраве. Тут дотянуться до веток было легче, и взяли они сполна от их зеленого пышного наряда. Наломав дубовых веток, Лизиня примостилась на обрыве и принялась плести венки, Аннеле вскарабкалась еще выше и стала оглядывать окрестности. И горы-то тут другие, и берега, и долины, и опять горы, незнакомые хутора, рощи, леса. Из двух труб, утонувших во ржи, поднимаются высокие, ровные синие столбы дыма. А над полями дрожит и переливается зыбкое марево, пронизанное косыми лучами солнца.

— Чьи это трубы? — шепотом спросила Аннеле, словно боясь спугнуть напоенную солнцем тишину.

— Это Лаукмали. Близкая родня наша. В гости как-нибудь пойдем.

Долго стояла Аннеле, охваченная восторгом, убаюканная тишиной.

И вздрогнула от неожиданности, когда с бугра по ту сторону реки долетела первая песня:

Через год приходит Янис, лиго, лиго!

Как мы Яниса встречаем, лиго, лиго!

Молоком и пирогами, лиго, лиго!

И дубовыми венками, лиго, лиго! [1]Песни Лиго здесь и далее в переводе Ф. Скудры.

И тут же с другого пригорка, словно эхо, откликнулось:

Янов день, священный день, лиго, лиго!

На другие не похожий, лиго, лиго!

Сын небесный в Янов день, лиго, лиго!

Приветствует дочку солнца, лиго, лиго!

И вот уже зазвучало вблизи и вдали, на том берегу реки, на этом. Пастухи запели, славят Янов день!

— Ну, слушай! Праздник Лиго начинается! Пастухи первые запевают.

И тут кто-то громко-громко затянул, совсем рядом, совсем близко, в овраге:

Я весь год копила песни, лиго, лиго!

Праздник Яна поджидала, лиго, лиго!

Наступает праздник Яна, лиго, лиго!

Мои песни пригодятся, лиго, лиго!

— Слышь, как поет! Это Карлина! Больше некому. Никто так красиво не умеет, как она. Ее песня летит далеко, над полями, над пашнями. Ау-у! Карлина, ау-у!

Карлина отозвалась. Появилась совсем рядом.

— Думали, не слышу? Я тут неподалеку была, только и ухом не повела, притворилась, что не слышу. Хотела венки сплести побыстрее. Зато у меня и красивее! Глянь-ка! Есть у тебя такие?

Карлина тряхнула висевшими на руке венками. А потом вытащила один, что прятался в самой середке, надела на голову Аннеле.

— Получай за мелюзгу, — и от души рассмеялась.

Венок был из листьев земляники, пышный, с сочными красными ягодами.

Добрая была Карлина.

— Подожди чуток, вместе домой пойдем, — сказала Лизиня.

— И минуточки дожидаться не стану. Дел-то еще сколько: ворота украсить надобно, скотину встретить, работников накормить. Не дашь Ингусу в положенный час, землю перевернет. Да к вечеру костры приготовить надо.

Всколыхнулась рожь. Карлина шла межой, торопилась. И уже издали долетел ее голос:

Боже, все восполни в доме, лиго, лиго!

Где мы ели, где мы пили, лиго, лиго!

Как ты реки наполняешь, лиго, лиго!

И глубокие озера, лиго, лиго!

Но вот и Лизиня покончила с венками. Бабушке из одних дубовых листьев, отцу с красным и белым донником, матери с васильками, дяде Ансису с ромашками. Теперь можно и домой.

На другом берегу запылали сосны. В зеленовато-алом небе, над темной полосой леса, показался ярко-белый серп луны. Легкой молочной кисеей укутал туман одинокую иву, склонившуюся к воде.

— Лиго, лиго, лиго! — летит с холма на холм, звенит в воздухе, взметнется ввысь и затихнет вдали.

Рощи и леса замерли, стоят, затаив дыхание, слушают, как дивно, чарующе звучат человеческие голоса.

СЕЯТЕЛЬ

— Пойдем к отцу, Аннеле.

— А где он?

— За бугром. В поле, что у большака.

Аннеле рада-радехонька, готова за какие угодно горы идти, куда ни позовут.

За руку маму не взять, обе у нее заняты. Вцепилась в материну юбку и поднимается за ней по косогору.

Посередине гора прогнулась, точно корыто. А над ним небесный полог, отороченный лесом. Стебельки отцветших цветов, травинки, жнивье, кусты и деревья — все опутано легкими серебристыми нитями. А многие не нашли себе пристанища, парят в воздухе, липнут к одежде, к волосам. Трава в тени леса вся в жемчужных росинках.

Послышался шелест, мелькнула чья-то тень. Словно бы прокричал кто-то: «Прощай, Аннеле!»

Запрокинула она голову и глядит ввысь. Черный треугольник растаял в далекой синеве.

— Кто это, мама?

— Перелетные птицы. От зимы улетают.

— Куда улетают?

— В теплые края.

— В теплые края? А в какие теплые? Как в Янов день?

— Должно быть. Ни снега там не бывает, ни холода.

— Ни снега, ни холода! Там что, всегда цветут ветреницы и баранчики, кукует кукушка?

— Не знаю, я там не бывала. А кто бывал, те чудеса рассказывают.

— Чудеса рассказывают? А почему мы не уходим в теплые края?

— Потому что бедные мы. У кого денег нет, тому путь туда заказан.

— А у птиц есть деньги?

— Ну и сорока, все бы трещала!

— Ну да! А птицы отчего дорогу знают? У них что, деньги под крыльями?

Мать молчит.

— А что это деньги? Откуда они берутся? Мы разве нигде-нигде не можем добыть денег?

— Вот тараторка! Глянь-ка лучше, где отец!

— Где отец?

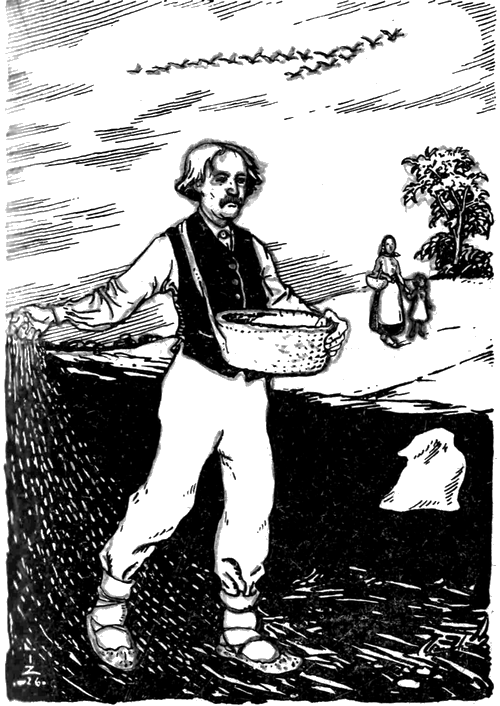

Они уже за бугром. По другую его сторону тянется ровное-ровное, залитое солнцем поле. Черное еще, только-только прошлись по нему с бороной. Кто-то в белой рубахе и белых штанах вышагивает по полю.

— Вон тот дяденька, что ли?

— Ты что ж, отца не признала?

— А почему он такой маленький? Как я.

— Потому что мы на горе, а, отец под горой. Сверху все меньше кажется. А кто на горе стоит, больше становится.

— А почему?

— Почему, почему! Все-то тебе расскажи!

Аннеле долго стоит, понять старается. Как отец странно шагает! Ноги высоко поднимает, словно кто за ниточку дергает. Поднимет одну ногу, а рука в большое, висящее на шее лукошко тянется, поднимет другую ногу — рука, словно молния, вылетает, а за ней — серое облачко. Облачко тотчас на землю опускается. И ни разу не собьется с шага, ни разу рука не задержится. И так без конца, никак не остановится. Что он там кидает? Может быть, это птички летают, величиной с пылинку? И-раз! — хватает из лукошка. И-два! — бросает на землю. «И-раз! И-два! И-раз! И-два!» — считает Аннеле. И кажется ей, что ее ноги тоже начинают подниматься, как отцовские. Дошел отец до конца поля, поворотился и легко зашагал по той же дороге обратно. И-раз! И-два! И-раз! И-два!

— Пошли, дочка! Что загляделась?

На меже, что огибает поле, мать расстилает белое полотенце, достает ложку, хлеб, миску с молочным супом. Но отец все не идет и не идет, все сеет. Но вот лукошко опустело, и только тогда он подходит, идет своей обычной походкой, улыбается.

— Ну что, пришли помощники? Сможешь меня заменить, малышка? Держи-ка лукошко!

И он вешает лукошко Аннеле на шею. Придерживая за перевязь, легко опускает его на плечи. И кажется девочке, что повесили на плечи жернова. До другого края лукошка старается дотянуться — никак!

— Ой-ей-ей, какое тяжелое!

— Да оно ж пустое. Это что! А вот когда отец наполнит его вровень с краями да носит целый день, пока все поля не засеет, вот тогда оно тяжелое.

Аннеле соглашается. Не помощница она отцу в этом деле, не смогла бы ходить пританцовывая рядом с ним, будь на плечах лукошко.

Отец утер лицо, обвел взглядом голубой небосвод и неторопливо принялся за еду. А вокруг парят, летают серебристые, сверкающие нити.

В воздухе снова раздается крик. И шелест белых крыльев.

Все трое запрокидывают головы. Долго глядят вслед. Пока колеблющийся неровный треугольник не исчезает за горизонтом.

— Перелетные птицы.

— Гуси дикие. Все утро летят и летят. Рано зима ляжет.

— Солнце греть перестанет? — спрашивает Аннеле.

— Перестанет.

— Кто б и нам дозволил поглядеть на теплые края! — печально произносит мать.

— Ничего. Возвратится и к нам тепло, словно перелетные птицы. По этой черной пашне летом с косами пойдем. Зашумят колосья, закачаются, словно лес. Мы их в снопы свяжем. Новый хлеб уродится. То-то будет на что поглядеть! Так ведь, дочка? — спрашивает отец, глядя только на Аннеле.

— Да, — отвечает Аннеле, и лицо ее озаряется улыбкой.

Пока отец здесь, в Авотах, на этом поле, тут и есть те самые теплые края.

— Почему отец танцует? — Аннеле заливисто смеется.

— Не танцует он, детка. Новый хлебушек сеет. Нельзя смеяться, святой это труд.

Аннеле замолкает.

— Святой труд! Это святой труд!

И вот они уже внизу, возле отца.

БАБУШКА

Говорила бабушка мало, да и долгие разговоры слушать не любила, особенно если касались они работы. Скажет, бывало: «Чем слова попусту тратить, взяли б и сделали», и пока батрачки спорят, кому за водой идти, подхватит ведра и засеменит вниз по склону. В гору подниматься ей было трудно, а через порог, да еще с ношей, — и того труднее. Но она только тяжко вздохнет: «Ах ты, сила моя, силушка, куда подевалася», — и больше ни словечка не вымолвит. Вот и все ее жалобы.

Не раз задумывалась Аннеле над тем, куда ж это бабушкина сила подевалась. И как часто с нею случалось, подумала вслух: «Сила, сила бабушкина, куда ты подевалась?» Услышала это старая Анюс и ответила:

— И то, куда подевалась сила-то бабушкина? Да тут она ее и растратила, горы в Авотах переворотила!

— Где переворотила?

— Да тут же, в Авотах, и ворочала.

— Большие горы? Больше, чем нынче?

— А что ж ты думаешь!

— А куда ж они подевались?

— Эвон одна гора-то и идет, — Анюс махнула клюкой.

А шел там отец Аннеле. Какая ж гора это? Ничего не понять.

Анюс же рассказывала дальше.

— И таких, как твой отец, было у бабушки шестеро. И две дочки. Да еще двое, те давно уж в земле лежат. А скотина, а поля — на версты протянулись. И молотьба, и ночи бессонные. Да и странники всякие: цыгане, евреи, нищие со всех сторон помощи ждут, со своими болестями и горестями — все к бабушке. Это что ж, по-твоему, не горы ворочать? Вот я и говорю: король в своем королевстве столько не сотворил, сколько бабушка твоя на этом свете дел переделала. Пять раз вокруг света обошла, если б кто ее шаги считал.

Тут только и поняла Аннеле, что это за горы такие, что бабушке приходилось ворочать.

Бабушка стоит на пороге, разделяющем столетия, и от каждого есть у нее ключ. Что бы ни сказала она, что бы ни сделала, все у нее иначе, все не как у других. И все, что ни скажет она, ни сделает, жадно подхватит повсюду следующая за ней, все тонко подмечающая младшая внучка Аннеле, дочка бабушкиного сына.

От порога хозяйской избы, словно корни от комля, растекаются тропки. Столько ими хожено-перехожено, что, считай кто-нибудь бабушкины шаги, как Анюс сказала, пять раз свет обойти можно. Но есть среди них три особенных. Одна тропка вела вниз к роднику. Долгие-долгие годы ходила по ней бабушка с ношей в гору. Летней порой, когда батрачки были в поле, одной приходилось обихаживать детей, по дому управляться, смотреть за скотиной. Многие сюда приходили и уходили, а она оставалась все такой же, всех подбадривала, за всеми присматривала, обо всех заботилась.

Вторая тропинка вилась через поле, через лес, потом поднималась круто в гору и выводила на дорогу, что вела к церкви. Сколько по ней хожено! Церковь была для бабушки деревней, городом, местом встреч с родней и знакомыми — дальше она никуда не выбиралась. И как бы стар и немощен не становился ты, в церковь надо было ходить пешком — запрягать в воскресенье лошадь считалось грехом. Так повелось еще в годы бабушкиной юности, и в старости она строго придерживалась раз и навсегда заведенного, не хотела нарушать устоявшегося обычая.

Третья тропинка, уже заросшая травой, вела когда-то к хибаре. Там, где прежде стояла она, по сю пору еще лежали четыре валуна, а вокруг росли посаженные дядей Ансисом молодые яблоньки. Когда-то это была обмазанная глиной лачуга, с трубой и железными крюками, под которыми разводили огонь, чтоб готовить еду. Поставили ее в годы бабушкиной молодости, когда сгорела хозяйская изба и имение вместо нее построило для жилья глиняную избенку, но без очага. И вот к этой-то продуваемой со всех сторон лачуге с очагом ходила молодая хозяйка десять лет, в стужу и жару, приходила ни свет ни заря, уходила затемно.

Зимними стылыми утрами, поднявшись вместе с петухами, она первая спешила сюда — посмотреть, не загасил ли ветер старательно присыпанные пеплом горячие угли. И тяжко было, если снова приходилось высекать огнивом искры из кремня — в те времена о спичках мало кто знал. Но если добрый дух уберегал угольки, и они, возрожденные теплым дыханием, вспыхивали, рассыпаясь искрами на конце сухой лучины или в коричневых ветках можжевельника, и свет слизывал причудливые тени с закоптелых стен, считалось это счастливым предзнаменованием предстоящего хлопотливого дня.

Запереть клеть, глянуть, накормлены ли собаки, засыпать пеплом угли в очаге, как повелось с молодых лет, — этим и сейчас еще завершает свой день бабушка. Особенно заботит ее очаг. Никому не доверит она этого. Разобьет пламенеющие угли, загасит тлеющие головешки, сгребет все в одну кучу и засыплет пеплом — сперва тем, что поближе, самым горячим, потом чуть остывшим и, наконец, совсем холодным. Когда кучка становится похожей на пирамиду и на ее поверхности не видно ни одной искорки, бабушка осеняет ее крестом и тихо шепчет что-то. Может быть: бог отец, бог сын, бог святой дух! Может быть: мать огня, мать огня, сохрани, сбереги, не дай погаснуть святой искре очага!

И хоть сама бабушка редко покидала дом, гостей в Авотах всегда было полным-полно. Правда, не все гости были настоящие. Одни приходили или приезжали один-единственный раз, и больше их никто никогда не видал. Они шли к бабушке за помощью: скотину ли вылечить, свои ли болезни и напасти…

Приезжали женщины с ребятишками, даже еврейки из Жагаре и еще более дальних мест. Ребятишки все были худые, с большими, уродливыми головами; говорили, бабушка избавляет таких детей от хвори. Про одну еврейку вот что рассказывали: осмотрела бабушка ребенка ее, как и других больных детишек, все косточки поразмяла, взвесила его на весах и дала матери пузырек со снадобьем и пучок корешков, сказала, как ими пользоваться, как за ребенком присматривать, и велела каждый день в отваре из корешков купать. Но мать ребеночка то ли все советы перезабыла, то ли смотреть за дитем не умела, но только посчитала, что самое главное — взвешивать, и давай стараться: и утром взвешивает, и вечером. А ребенок на глазах тает. Вернулась она в Авоты, плачет-заливается: «Вешай я, вешай свой ангел, а весы все не помогай!» Слова эти после часто повторяли в Авотах, когда кто-то ждал результата от бестолково сделанного дела.

Таких просителей принимала бабушка обыкновенно в полдень. И всегда бабушка спрашивала, а сам больной или тот, кто приходил за больного, отвечал. Кто приезжал раньше и не очень спешил, дожидался полудня, когда дом затихал и бабушка бывала посвободней. Но и тут ей не сиделось на месте. И пока шептала чудодейственные слова, по большей части написанные на серой или синей бумаге из-под сахара и обведенные меловым кружком с крестом посередине, шла она то в амбар, то в погреб, продолжая нашептывать слова и правой рукой легко осеняя бумажку крестом. В эти минуты даже Цитрон, попадавшийся у нее на пути, сворачивал в сторону, не осмеливаясь приластиться. Глянуть украдкой, ничего не спрашивая, — вот и все, на что решалась в эти минуты Аннеле.

В избе под самым потолком висели пучки сухих трав и корней, животворная сила которых была известна одной бабушке. Некоторые травы можно было собирать только в тот час, когда вставало солнце, другие — только в полдень, третьи — поздним вечером. Одни корни были выкопаны весной, другие — осенью; одни надо было сушить обязательно в тени, другие на солнце, третьи — в печи, на сильном жару.

Много целебных трав бабушка собирала сама, особенно из тех, что росли поблизости — места были знакомы ей издавна. Но немало трав приносили ей издалека в обмен на мешочек крупы или муку.