Онлайн чтение книги

Лабиринт Мечтающих Книг

Das Labyrinth der Träumenden Bücher

Возвращение в Драконгор

Меня можно объявить величайшим безумцем после утверждения о том, что в то время, когда начиналась эта история, я уже был самым крупным писателем Цамонии. Как иначе назвать автора, книги которого доставляют в книжные лавки в перекатываемых бочках? Который, будучи самым молодым деятелем искусств Цамонии, был награжден Орденом Вальтрозема? Которому перед Гральзундским Университетом Цамонийской Литературы установлен памятник из чугунного литья с горячим золочением?

В каждом крупном городе Цамонии одна из улиц была названа в мою честь. Существовали книжные магазины, которые торговали исключительно моими произведениями и научной и критической литературой, посвященной им. Мои почитатели основывали и регистрировали специальные общества, члены которых обращались друг к другу по именам персонажей из моих книг. Выражение «повторить Мифореза» в народе означало «сделать уникальную карьеру в творческой профессии». Я не мог пройти ни по одной оживленной улице, не подвергнувшись атакам толпы, не мог войти ни в одну книжную лавку, не вызвав у книготорговцев обморочного состояния. Любая книга, написанная мною, мгновенно объявлялась классическим произведением.

Одним словом, я превратился в избалованное литературными наградами и любовью публики чучело, утратившее способность к самокритике, которому стали чужды почти все естественные творческие инстинкты. Я цитировал самого себя и копировал собственные произведения, сам того не замечая. Мой успех настиг и отравил меня подобно вялотекущей душевной болезни, незаметной для самого пациента. Я был настолько упоен купанием в лучах славы, что совершенно не замечал, что меня уже давно не посещал Орм.

Писал ли я в этот период вообще хоть что-то значительное? Я даже не знаю, когда я мог бы это делать. Большую часть времени я тратил на чтение докладов в книжных лавках, театрах или на литературных семинарах, самозабвенно воспевая собственные произведения, а затем упиваясь рукоплесканиями, снисходительно болтая со своими почитателями и часами раздавая автографы. То, что я считал тогда, о мои верные друзья, вершиной своей карьеры, в действительности являлось ее абсолютной низшей точкой. Уже давно не мог я побродить незаметно по городу, чтобы беспрепятственно собрать материал для своей работы. Меня всюду мгновенно окружали толпы почитателей, выпрашивающих автограф, умолявших дать творческий совет или же пожелать удачи. Даже на проселочных дорогах за мной следовали многочисленные паломники из числа фанатичных читателей, желавших стать свидетелями того момента, когда меня посетит Орм. Но сначала это происходило все реже, а потом прекратилось вовсе, но я этого даже не замечал. Потому что, если говорить честно, в то время я едва ли мог отличить дурман Орма от винного опьянения.

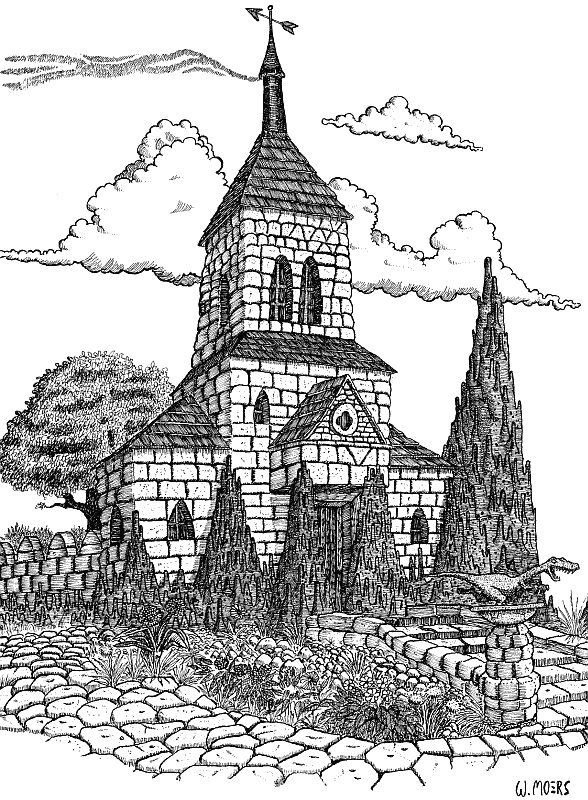

После долгих лет беспокойных странствий и многочисленных приключений я решил ненадолго вернуться в Драконгор, чтобы там немного почить на лаврах. Это был побег от ставшей чудовищной популярности, от небывалого успеха и безумных почитателей. Я опять приехал в маленький дом, который унаследовал от моего крестного во литературе Данцелота Слоготокаря. Впрочем, я вернулся и для того – посмотрим правде в глаза, мои дорогие друзья, – чтобы продемонстрировать обществу и моим собратьям возвращение к родным истокам: в зените славы блудный сын возвращается домой, чтобы в самых скромных условиях, в маленьком домике горячо любимого крестного, смиренно продолжить свой титанический труд.

И все это было недалеко от истины. Никто во всей Цамонии в то время не был так чужд реальности, как я. И никто не жил более уродливо и бесцельно, не беспокоясь о своих задачах в области культуры и писательском творчестве. Драконгор был попросту единственным местом, которое обеспечивало мне великолепную защиту от моей популярности. Сюда по-прежнему не допускались никакие иные существа, кроме драконов. Только здесь я мог быть творческой натурой среди исключительных творцов. И только среди драконов царил этот совершенный этикет, который каждому обеспечивал частную сферу. В Драконгоре одиночество считалось бесценным благом. Здесь каждый был настолько занят собственной литературной работой, что никто не замечал, как непозволительно я запустил свою.

Единственную заботу, помимо традиционных приступов ипохондрии, мне доставлял мой вес. Неторопливый образ жизни, хроническая гиподинамия и простая драконья еда способствовали тому, что на бедрах быстро откладывались многочисленные фунты жира, что постоянно приводило меня в уныние. Но не до такой степени, чтобы отказаться от нескольких омлетов с мармеладом или от ножки болотной свиньи. Скорее всего, я закончил бы свою жизнь самым толстым и самым одиноким писателем в Драконгоре, если бы не прочитал то мистическое письмо, которое вырвало меня из этой летаргии.

Это произошло обычным летним утром, когда моя жизнь буксовала. Я, как в любой другой день, сидел за чрезмерно затянувшимся завтраком в маленькой кухне моего унаследованного дома, как обычно, читал многочисленные письма моих почитателей, литрами пил сладкое какао со сливками, жевал покрытые шоколадом мокко-бобы и уплетал десятками свежие рогалики из слоеного теста с начинкой из абрикосового пюре. Я в очередной раз запустил лапу в один из почтовых мешков, которые хмурый почтальон притаскивал каждые два дня, вынул из него какое-то письмо, вскрыл его и стал нетерпеливо выискивать в нем самые лестные фрагменты. В большинстве случаев я был несколько разочарован, так как все еще предполагал найти в письмах значительно больше дифирамбов, чем там было на самом деле. Во время чтения я мысленно заменял эпитет «великолепно» словом «эпохально» или вместо «грандиозно» произносил «непревзойденно». Затем я прижимал письмо к груди и со вздохом бросал его в камин. Я сжигал письма своих читателей с тяжелым сердцем, но масса макулатуры вскоре вытеснила бы меня из дома, если бы я ее регулярно не уничтожал. Так все утро из дымохода моего кабинета выходило сожженное восхваление Мифореза, наполняя воздух вокруг Драконгора ароматом моего успеха.

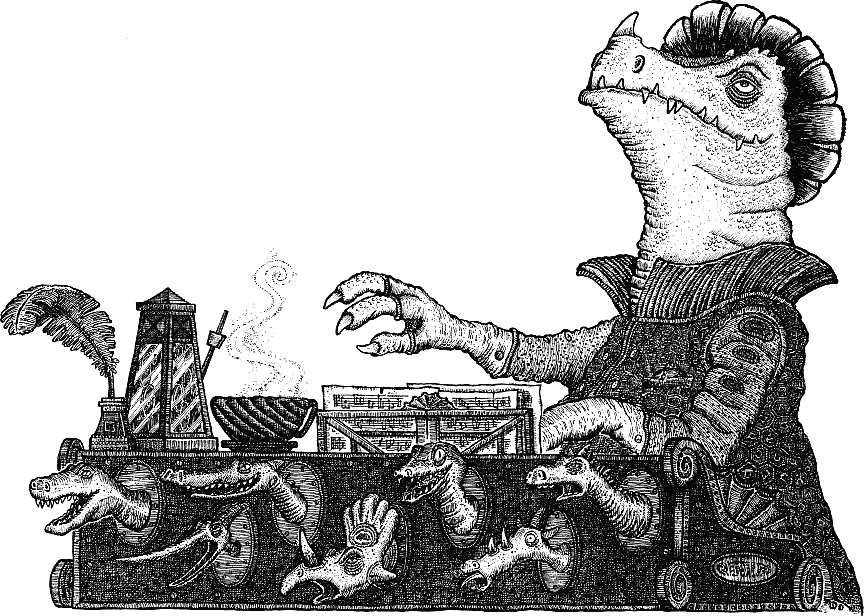

Частенько вслед за этим я еще в течение часа предавался новому любимому занятию – дилетантской игре на клаворгане[1]Клаворган – примитивный клавишный инструмент, изготовленный исключительно для обитателей Драконгора. Клавиатура клаворгана состоит из 24 очень широких и массивных клавиш, которые были разработаны специально для трехпалых лап драконов. Клаворган не предназначен для исполнения сложной музыки. – Здесь и далее прим. переводчика В.М. . Мне нравилось, используя свои скромные навыки, воспроизводить классические композиции Евюбета ван Голдвина, Мелодайна Графа Ватцогма, Одиона Ла Виванти или других столпов цамонийской музыки. Но это было также кульминацией исполнительской деятельности в моем обычном распорядке дня.

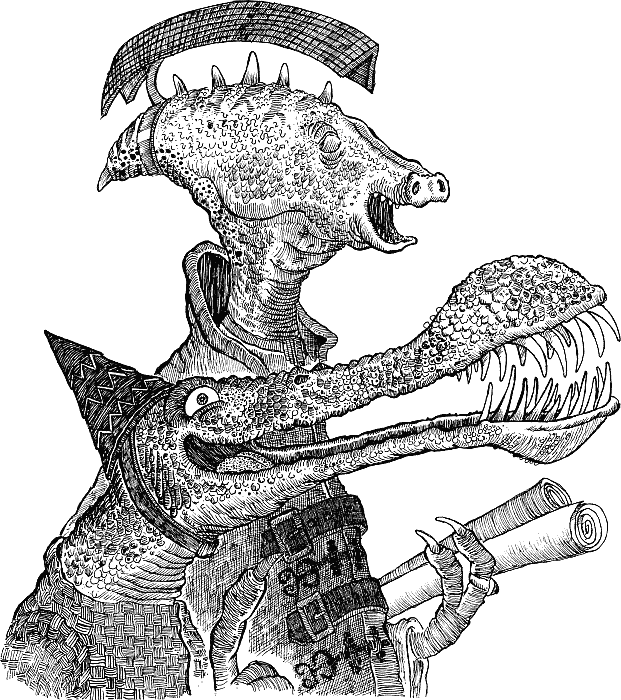

Иногда одно короткое мгновенье, один взмах ресниц решает дальнейшую судьбу. В моем случае это был промежуток времени, необходимый для того, чтобы прочесть одну фразу из семи слов. Острыми когтями я наугад вытащил из туго набитого мешка конверт, держа в другой лапе рогалик и окуная его в какао со сливками. «Нет, – подумал я, – и ты меня не удивишь, маленькое письмецо!» Я точно знаю, что в нем! Готов поспорить, что это лихорадочное признание в любви к моей лирике или раболепное преклонение перед смелым стилем моей прозы. Восторженный отзыв об одной из моих театральных пьес или просто панегирик творчеству Мифореза. Да, да… С одной стороны, меня изрядно утомлял этот бесконечный поток славословия, с другой – я стал одержим болезненной страстью к этому восхвалению. Возможно, еще и потому, что оно заменяло мне Орм, который уже давно меня не посещал.

Мне без труда удалось вскрыть конверт левой лапой, вытащить письмо и развернуть его, при этом погрузив рогалик, который я держал в правой лапе, в какао, как я часто делал и раньше. Я поднес письмо к лицу, выражавшему полное безучастие, и широко разинул пасть. Потом забросил рогалик в глотку, даже не оторвав локтей от стола. Это делалось с намерением, смысл которого заключался в том, чтобы в тот самый момент, когда я читаю первые хвалебные строки письма какого-нибудь почитателя, одновременно насладиться и вкусом рогалика из слоеного теста. Так низко я опустился!

« Здесь , – прочитал я, когда рогалик проскользнул в мою глотку, – начинается рассказ ».

Я замер, не успев до конца проглотить рогалик, и стал жадно хватать ртом воздух. Было ясно, что рогалик еще недостаточно размяк и застрял в моем пищеводе, который сжался от возникшего спазма и выдавил какао со сливками, от чего пища поднялась вверх. Трахея переполнилась жидкостью, и я исторг хрип подобно лягушке, которая задыхается под водой. Я смял письмо одной лапой, а другой бессмысленно бил по воздуху.

Я не мог ни глотать, ни дышать, поэтому порывисто вскочил, надеясь, что в вертикальном положении все придет в норму. Но этого не произошло – я ощущал только бульканье сливок.

«Р-р-р», – хрипел я.

Кровь ударила мне в голову, а глаза вылезали из орбит. Я стремительно подбежал к открытому окну в отчаянной надежде вдохнуть побольше воздуха. Но, когда я высунулся из окна, мне удалось выдавить из себя лишь новые клокочущие звуки. По улице как раз проходили два драконгорца, они с удивлением посмотрели на меня.

– Харр! – продолжал я хрипеть, в панике делая знаки драконгорцам и глядя на них выкатывающимися из орбит и налившимися кровью глазами. Видимо, они приняли это за остроумное утреннее приветствие, так как ответили на него, сымитировав подобное моему клокотание.

– Харр! – радостно крикнули они, широко раскрыли глаза и махнули мне. – Харр и тебе, великий мастер! – Они весело засмеялись.

С тех пор, как я стал баловнем успеха, мои собратья привыкли подражать моим чудачествам, чтобы не упустить какой-нибудь перспективный тренд, который я, возможно, как раз изобрел. Оба пошли дальше вниз по улице, изображая клокотанье и смеясь, не обращая на меня никакого внимания.

Сливки вытекали из моих ноздрей тонкими ручейками. Я, покачиваясь, отошел от окна и направился назад в комнату, при этом я наткнулся на кухонный стул и упал, растянувшись на полу. Потом, опершись о край стола, я вновь поднялся на ноги. Я по-прежнему мог лишь издавать звуки, напоминающие те, которые исходят из засоренных трубопроводов или при игре на трубе. Мой замутненный от слез и жаждущий помощи взгляд упал на древний, написанный маслом портрет моего крестного Данцелота, который с пониманием смотрел на меня сверху вниз. При жизни он удерживал меня от употребления тушеных овощей и категорически предостерегал от того, чтобы во время еды жадно глотать пищу, не разжевывая ее как следует. Сейчас я, кажется, был совсем близко от того мира, в котором находился он. Слишком рано, подумалось мне. Глаза мои еще больше вылезли из орбит, и непреодолимая слабость окутала все тело. Странное и противоречивое сочетание паники и абсолютного безразличия переполнило меня: я хотел жить и умереть одновременно.

И именно в этой ситуации, о мои дорогие друзья, которая, собственно говоря, не позволяла четко мыслить, меня постигло невероятное осознание: мой успех и стремительная карьера, вся моя жизнь и мои устремления, творчество, литературные награды и огромное число изданий значили меньше, чем рогалик к завтраку. Дешевая булочка из слоеного теста стала определяющей величиной в отношении жизни и смерти. В отношении моей жизни и моей смерти. Хлебопекарная смесь из ординарной муки, сахара, дрожжей и масла.

И, несмотря на весь драматизм происходящего, меня это рассмешило. Вы, конечно, представляете себе, что это был не радостный и жизнеутверждающий смех, а всего лишь короткое горькое «Ха!» Но этого было достаточно, чтобы кардинальным образом изменить фатальную ситуацию в моей глотке.

Благодаря смеху рогалик поднялся вверх и взял, так сказать, новый разбег на пути к желудку. На сей раз он без проблем проскользнул вниз и, как полагается, исчез в моем пищеварительном тракте. Сливки отправились за ним следом. Дыхательные пути освободились, я закашлялся, и из ноздрей вылетели остатки пищи. Теперь я мог беспрепятственно дышать.

– А-а! – воскликнул я, как утопающий, который еще барахтается на поверхности. Кислороду! Случаются же в жизни невероятные вещи! Измученный и одновременно испытывающий неимоверное облегчение, я упал на кухонный стул и схватился за грудь. Мое сердце билось как пожарный колокол. Батюшки мои! Я был всего лишь на волосок от смехотворного конца! Как радикально мне чуть было не подпортил биографию этот проклятый рогалик:

«Мифорез подавился рогаликом!»

«Самого великого писателя Цамонии убило изделие из слоеного теста!»

«Лауреат Ордена Вальтрозема, страдающий избыточным весом, найден мертвым в луже сливок!»

«Колосс среди писателей Цамонии стал жертвой воздушного кондитерского изделия!»

Я представлял себе заголовки так же отчетливо, как Лаптандиэль Латуда злобный отзыв крупного критика в ведущем издании Гральзунда. На моей могильной плите они наверняка бы высекли рогалик!

И только когда я удосужился вытереть пот, я понял, что все еще держу в лапе письмо, глубоко впившись когтями в бумагу. Проклятая бумажонка! В огонь ее! Я поднялся, чтобы бросить листок в камин, но потом остановился. Минутку! Какая же фраза так меня взволновала? От всех этих событий я забыл ее. Я еще раз посмотрел на текст:

Здесь начинается рассказ.

Я опять сел. Я знал эту фразу, и вы, мои верные друзья и спутники, тоже знаете ее! И вы знаете также, какое значение имела она для меня, моей жизни и моего творчества. Кто написал это письмо? Нет, я не мог его просто сжечь, даже если оно едва не стало причиной моей смерти. Я стал читать дальше.

Я изучил письмо снизу доверху, слово в слово, все десять страниц, исписанные убористым почерком. Что было в нем написано еще, кроме этой захватывающей вступительной фразы? На этот вопрос, друзья мои, можно ответить без труда двумя словами: почти ничего. По крайней мере, на этих десяти страницах не было ничего значительного, важного и глубокомысленного. Точнее, почти ничего.

В нем была, правда, еще одна важная фраза, которая завершала всю скучную писанину и являлась по сути дела послесловием. Всего четыре слова, которые перевернули всю мою жизнь с ног на голову.

Но все по порядку. В письме речь шла о писателе, который испытывал horror vacui перед листом бумаги, страх перед чистой белой бумагой. Это был неизвестный автор, парализованный страхом письма. Что за клише! Сколько текстов на подобные темы я уже читал?! Достаточно много, это точно. Но я не встречал еще ни одного из них, который бы освещал главную идею столь банально и без малейшего вдохновенья, был бы настолько плаксивым, удручающим и безутешным, исполненным такого сострадания к самому себе. Но и безутешные тексты могут отличаться высокой художественностью, этот же был подобен болтовне мнимого больного, который случайно оказался в приемном отделении рядом с другим пациентом, надоедая ему жалобами на свои ничтожные болячки. Доводы автора вертелись исключительно вокруг него самого и его физического и душевного состояния, вокруг его надуманных проблем и нелепых страхов. Он жаловался на такие проблемы, как шершавость десен, порез бумагой, икота, ороговелость кожи и чувство переполнения, как будто это были неизлечимые и смертельные болезни. Он жаловался на критику своих произведений, даже если она была доброжелательной, на плохую погоду и мигрень. Ни одной важной фразы. Прописные истины, не требующие письменной формулировки. Я вздыхал и стонал при чтении, как при подъеме по крутой горной тропе в душный день середины лета с рюкзаком, полным булыжников. Я еще никогда не чувствовал себя настолько перегруженным словами. Казалось, будто автор зацепился за мою ногу, чтобы я тащил его за собой через голую, мертвую пустыню. Слова, как иссохший кактус, предложения, как высохшая лужа. И у этого писателя не было никакого страха перед письмом! Совсем наоборот, он не мог остановиться, хотя ему вовсе нечего было сказать. Короче говоря: это был самый худший текст из всех, которые я когда-либо читал.

И потом меня вдруг осенило, как от пинка лягнувшейся лошади: это написал я сам! Я ударил себя по лбу. Конечно, это был мой стиль, мой выбор слов, мои длиннющие предложения. С тех пор, как я достиг вершины успеха, так не писал никто, кроме меня. Вот фраза с семнадцатью запятыми – мой пунктационный фирменный знак! А вот типичное для Мифореза прожорливое отступление на тему: «Великолепная панировка телячьего шницеля»! Нашпигованный вербальными оскорблениями выпад против литературных критиков в целом и против крупнейшего критика Лаптандиэля Латуды в частности! Это было мое благородное перо, которое нельзя было перепутать ни с каким другим. Только в этот момент я осознал, что ни разу не читал свои тексты с тех пор, как однажды написал их. Я часто отдавал свои произведения в печать, когда на бумаге еще не высохли чернила. Настолько несвойственна была мне даже малейшая самокритика. Уже давно я не считал для себя приемлемой редакционную коллегию, которая не удосуживалась подчеркивать наиболее удавшиеся фразы и писать рядом «Блестяще!» или «Неподражаемо!»

Но, тем не менее, это был отнюдь не мой почерк! Я никогда не писал текст такого содержания, в этом я был уверен. В замешательстве я стал читать дальше. Да, мои дорогие друзья, это письмо определенно было написано не мной, но стилистически оно вполне могло быть моим с четким акцентом на наиболее слабых местах. В нем были даже характерные для меня ипохондрические кульминационные точки, где я вбивал себе в голову болезни, какие только можно было выдумать: мозговой кашель и легочная мигрень, печеночный свищ и цирроз среднего уха и так далее. Вплоть до поминутной регистрации температуры и частоты пульса! Если это было пародией, то я должен признать, что она прекрасно удалась. С трудом преодолевая свое подавленное состояние, я дочитал письмо до конца. Эта нелепая мешанина из бреда и плаксивости сопровождала текст до самого конца, где он резко обрывался, как будто у автора вдруг пропало желание продолжать это послание. В действительности я так же в последнее время все чаще завершал свои тексты в подобной грубоватой манере.

Охнув, я оторвал глаза от листка с текстом. Как читатель я чувствовал себя обманутым. У меня украли большую часть времени, а стало быть, жизни. Как автор, на которого была сделана пародия, я чувствовал себя униженным, мне казалось, что меня просветили насквозь. Чтение продолжалось, возможно, четверть часа, но ощущение было, что прошла неделя. Неужели это действительно я написал такой страшный, абсолютно лишенный Орма текст? Но когда я, наконец, увидел в конце письма подпись, я почувствовал себя как тот, кто после многих лет заточения впервые вновь смотрит на себя в зеркале и видит в нем измененное годами лицо. Под текстом стояла подпись:

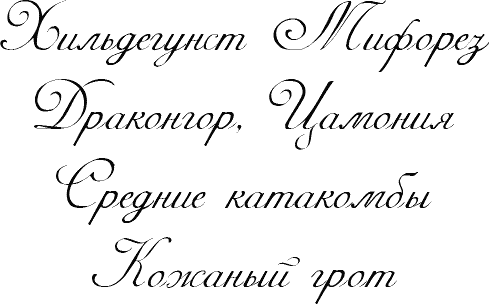

Хильдегунст фон Мифорез

Даже моя подпись была блестяще подделана. Мне пришлось долго всматриваться в нее, чтобы убедиться в этом, – настолько хорошо были скопированы даже детали, вплоть до росчерка в конце.

Я испугался. Может быть, все-таки это я написал письмо, изменив почерк, но собственноручно подписав его, и отослал самому себе, находясь в состоянии умопомрачения? Может быть, мое писательское «я» отделилось от меня и сделало это самостоятельно? Или я стал жертвой шизофрении, психоза, вызванного чрезмерной творческой деятельностью? Какие побочные действия может вызвать Орм – еще не изучено. Пэрла да Гано, которого Орм посещал чаще, чем кого-либо другого, умер в безумии. Делрих Хирнфидлер сошел с ума и скончался в своей башне из слоновой кости, неся всякий бред. Идрих Фишнерц незадолго до смерти в состоянии помешательства якобы беседовал с лошадью.

Может быть, это была дань, которую я должен был заплатить за мою славу? Не проявлялись ли у меня еще в юности симптомы раздвоения личности? Тогда я опубликовал целый том писем самому себе . Но я никогда не доходил до того, чтобы на самом деле отправлять письма на свой собственный адрес. Боже мой! Опять взыграли мои ипохондрические фантазии! Мне необходимо непременно успокоиться. Чтобы немного отвлечься, я бросил последний взгляд на письмо. И только здесь я увидел постскриптум, написанный микроскопическим шрифтом в самом конце письма. Он гласил:

P.S. Призрачный Король вернулся.

Я пристально смотрел на строку, как на явившееся мне привидение.

P.S. Призрачный Король вернулся.

Холодный пот выступил у меня на лбу, и письмо в руке задрожало. Три слова и двадцать четыре крошечных знака на бумаге оказались способными вывести меня из равновесия.

P.S. Призрачный Король вернулся.

Было ли это подлой шуткой? Какой же жестокий шутник в таком случае отправил мне эту мазню? Один из моих бесчисленных завистников? Какой-нибудь озлобленный коллега? Критик? Один из многочисленных отвергнутых издателей, которые завалили меня своими предложениями? Сумасшедший почитатель? Дрожащей лапой я взял надорванный конверт, чтобы посмотреть имя отправителя, перевернул его и, как школьник, прочел по слогам:

Хильдегунст Мифорез

Драконгор, Цамония

Средние катакомбы

Кожаный грот

И я начал рыдать, и только слезы дали мне успокоение, в котором так безотлагательно нуждалась моя взбудораженная душа.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления