Онлайн чтение книги

Набег

Часть третья

Глава I

СТРЕЛА

Утро было такое ясное и хорошее, что Василько как проснулся, стал, не отставая, ходить за матерью, просить:

— Отпусти меня, матушка, на охоту диких уток пострелять.

— Отец не велел тебе никуда отлучаться. Он все еще гневается, что ты на той неделе двое суток домой не возвращался.

— А я сам спрошу отца. Если позволит, отпустишь?

— Отец на башне.

— И я на башню поднимусь.

Но на башне Микулы Бермятича не было, а ходил-посвистывал веселый молодой воин Бориска.

— А где же отец? — спросил Василько.

— На восточной башне, — неуверенно ответил Бориска.

— Брешешь, — сказал Васильке

— Пес брешет, — ответил Бориска и засмеялся ему прямо в лицо.

— Чего зубы скалишь? На восточной башне отродясь сторожей не бывало. Чего отец там не видал?

— А может, он на реку любуется, тебя дожидается. Ты в речку бултыхнешься, а он за тобой следом, вперегонки.

Василько ничего не ответил, потому что слова Бориски звучали явной насмешкой.

«Чего болтает, сам не знает», — подумал он, скорчил Бориске рожу, скатился вниз и сказал матери:

— Позволил.

К его удивлению, мать поверила, только попросила:

— Ты б сапожки переобул, новые-то жалко. Давеча весь ты в грязи вывозился, за утками лазивши.

Василько переобулся, надел старую рубашку, взял лук и стрелы и скорей убежал, раздумывая о том, куда девался отец и как это мать не знает, что его нет на башне.

А Микула Бермятич был на башне, только не на западной, а на восточной, сидел за изгородью, следил за водяными воротами. Надоело ему это дело хуже горькой редьки. Вторую неделю торчал он здесь, за изгородью хоронясь, чтобы его невзначай не увидели, но и сам ни разу никого не увидал. Кто его знает, когда и почему с замка была сбита ржавчина и кто это сделал, но за все время ни один живой человек и близко не подходил к проходу.

«Хорошо боярину говорить: «Кого бы ни застал — не щади, стреляй». А кого тут застанешь, беса лысого? В кого стрелять? В воробьев, что ли, когда больше нет никого?» И вдруг он увидел, что какой-то парнишка заглянул в проход и, озираясь и прижимаясь к стенке, направился к воротам. Микула Бермятич вздрогнул и приник глазом к щели меж бревен. Чего ему здесь надо? Чей такой и зачем забрел?

Но сверху нельзя было разглядеть, чей да кто, лишь блестели на солнце светлые космы волос да видно было, что ростом невелик и в старой одежонке.

А парнишка меж тем подошел к двери и откуда-то из-под ворота рубахи вытащил ключ.

«Озорники! — гневно подумал Микула Бермятич. — Мало их секут! Балуются, а я их сторожи… Неужто в такого, в мальца, стрелять? «Кого бы ни застал…» Да не такого ж! Драть его надо, а не стрелять в него. Путь себе нашли короткий на речку. Того не понимают, что ворота — в детинец ход, врагу прямая находка. Как стрелять? Рука на младенца не поднимается! А вдруг и вправду половцы близко, а парнишка купленный? За пряник кому хочешь ворота отопрет. «Не щади, стреляй…» Как быть? Как быть? В воздух выстрелить, попугать? Он убежит — как я узнаю, кто это был? Господин Глеб сколько раз повторял…» Все эти мысли водоворотом крутились, метелью метались в Микулиной голове, а непослушные руки медленно натягивали лук.

Стрела со свистом прорезала воздух и впилась в стену над плечом Василька. Он в ужасе вскинул голову и увидел глядящего на него с башни отца. В тот же миг и Микула Бермятич узнал поднятое к нему лицо сына. Оба смотрели друг на друга, и вдруг Василько, закрыв руками голову, повернулся и бросился бежать. Словно заяц, пронесся он мимо ряда жилищ, выскочил в ворота, перебрался через мост и, только очутившись у речки, опомнился, вздохнул и остановился.

«Вот злодей! — подумал он. — За что стрелял? Что я у него ключ у сонного вытащил? Так я же не насовсем украл, а снял мерку и обратно вернул на место. Ну, обругал бы, коли приметил, и вся недолга. Где же это видано — в родного сына стрелять? Я ему покажу! Вовсе перестану слушаться. Вот не приду домой ночевать, останусь с Завидкой — узнает он, как в сыновей стрелять. Ведь чуть было не попал. Вспомнишь, и то нехорошо. Фу, злодей старый!.. А что же это уток не видать на реке? Неужто улетели? Я ему покажу! Я ему сын, а не селезень — стрелять в меня!»

— Эй, Завидка! — вдруг закричал он.

Завидка сидел на бережку под ивой, ловил удочкой рыбу. Увидев друга, он заговорил весело и удивленно:

— Чудеса! Не ловится у меня рыба. То наживку слопает, то леску порвет. Сейчас совсем уж поймал щуку, да такую большую, а ты крикнул, она и сорвись, да вместе с крючком. У тебя крючка нету, Василько?

— Нет у меня крючка. Пойдем лучше стрелой диких уток стрелять.

И оба направились вверх по Рублянке. Тут набрели они на целый выводок. Десять молодых уточек рядком плыли по речке. Впереди — мать, позади — отец. Вдруг утка-мать повернула к берегу, десять уточек повернули и поплыли одна вслед другой, и лишь селезень остался на месте, ждал, пока все проплывут мимо него, будто пересчитывал своих детушек. Потом и он повернулся.

— Дай, я выстрелю, — шепнул Завидка и протянул руку.

— Я первый, — сказал Василько, натягивая лук. Но селезень, услышав голоса, закрякал, и все уточки разом снялись с воды и полетели.

— Вот теперь и догоняй их! — закричал Василько и бросился бежать.

Глава II

МОСТ

В это утро еще солнце не вставало, как гончар с гончарихой стали собираться дожинать свое жито. Милушу не взяли — еще обрежет себе серпом руку, и гончариха велела ей сидеть дома, никуда не отлучаться, присматривать за детишками. Долго наказывала, чтобы следила, не убежала бы негодница Прищепа из дому, не упала бы, озорница, в ручей. И за Тишкой и Митькой велела смотреть — не отворили бы погреб, не свалились бы туда близнецы. Еще долго бы она говорила, но гончар нетерпеливо окликнул ее, и они ушли.

Милуша покрутилась по землянке, увидела, что все тихо, и тоже убежала по своим делам.

Почти тотчас приоткрылась дверь, и показалась Завидкина голова. Оглянувшись и увидев, что никого из старших нет, он быстро спустился вниз, схватил близнецов, по очереди подкинул их в воздух, опять поймал, посадил в уголок, дал им по черепку, сказал:

— Вот вам коняшки, играйте!

И близнецы, помахивая веревочными кнутиками, стали пасти свое стадо, кормили черепки соломой и кричали: «И-го-го!» Прищепа сидела смирно, болтала босой ножонкой, качая люльку с братиком. Завидка погладил ее по голове, назвал разумницей и пошел к Тишке с Митькой. Они раскатывали глину валиком, но видно было, что это им уже надоело и что они замышляют какую-нибудь проказу. Завидка присел около них, отщипнул кусок глины, покатал в ладонях, вытянул из него четыре ножки. Получился баранчик без головы. Завидка обмял ему голову, и Тишка с Митькой завизжали — такой ладный вышел баранчик. Они тоже отщипнули глину и принялись лепить.

— Это что же будет? — спросил Завидка, глядя на нескладную лепешку в Тишкиных руках.

— А утка.

— Да что ты, утки не видал? Голова у уточки круглая, перья на крыльях вверх завиты…

— А у меня лошадка! — похвастался Митька.

— Хвост у ней как у коровы, — сказал Завидка. — Ты лучше старайся.

На столе лежала краюха хлеба. Завидка отщипнул кусочек и сказал:

— Ну, я пойду, а то как бы кто не вернулся. Завтра, опять приду, орехов принесу. Я один куст знаю — поспевают уже орехи-то.

Только захлопнулась за ним дверь, как Тишка с Митькой побросали свою глину, разломили краюху хлеба пополам и мигом съели. Тишка облизнулся и сказал:

— Вчера у кузнечихи пироги вкусней были. Пойдем, Митька, может они не все съели и нам дадут.

— Не дадут, — сказал Митька и вздохнул. — Вчера мы с мамкой званые ходили, а нынче незваные придем.

— Пойдем, — сказал Тишка. — А вдруг дадут!

— И я пойду, — сказала Прищепа и собралась слезать со скамейки.

Оба брата накинулись на нее:

— Нечего тебе идти, тебя не звали! Сиди, качай люльку.

И ушли.

Прищепе это показалось обидным. Хлеб весь сами съели, и пирогов ей не достанется… Бросив веревку, она слезла со скамейки и отправилась вослед братьям. Пока она поднялась по лесенке, пока открывала дверь, пока перебиралась через высокий порог, братьев и след простыл. Но Прищепу это не смутило. Она знала, что стоит ей идти все прямо и прямо — и она дойдет до моста, за мостом детинец, а там и кузнечиха живет. Подобрав длинную рубашонку, Прищепа пустилась в путь. Никто ей не встретился, потому что все работали в поле или дома. Только одна столетняя бабка вылезла на солнце погреть древние косточки.

Она окликнула Прищепу:

— Ой, красавица, куда путь держишь?

— К кузнечихе, — ответила Прищепа.

— А зачем идешь?

— Пироги есть.

— Ас чем пироги?

— С горохом.

Бабка пожевала беззубым ртом и сказала:

— Хороши пироги с горохом, а медовые коврижки слаще…

Но Прищепа и не слыхивала про медовые пряники и пошла дальше. Ей попалась кем-то брошенная оборванная ветка с зеленым пучком листьев на конце. Прищепа подобрала ее и поехала на ней верхом. Но верхом она передвигалась медленней, чем пешком, — ветка путалась в подоле рубашонки. Один раз Прищепа упала, но не заплакала, сама поднялась и продолжала свой путь.

Тишка с Митькой мигом добежали до кузнечихи. Но та только руками развела — пироги все до крошки были съедены еще вчера. И братья, посоветовавшись, решили пойти к Макасиму. Он дедушка добрый, уж чем-нибудь побалует — не пирогом, так печеными яйцами, может, еще и медяшку пожалует.

А Макасим собирался в дорогу. Жгла ему сердце обида, нанесенная господином Глебом. От Милонега больше недели не было вестей. Где-то он бродит, а быть может, и навеки убежал. Все казалось Макасиму немило. Ему думалось, что на дорогах скорей встретит он своего приемыша, и сейчас он складывал в узелок немногочисленное свое добро.

Самым драгоценным его имуществом были каменные двустворчатые формочки для литья. Эти резанные из мягкого шифера формочки хитро закрывались шипами медными, вставленными в просверленные с краю дырки. Обе створки соединялись накрепко, и узор сдвинуться не мог. В одну формочку отливался перстенек, и для него была вырезана канавка, а на дне ее — щиток с узором. Форма для круглой бусины была вся истыкана ямочками. Когда металл заполнял форму, каждая ямка выпукло отливалась шариком, и буса получалась будто ягода малина. В Киеве такие бусы из проволоки вили, и эта тонкая работа называлась скань. Каждый шарик припаивался отдельно, и узор из шариков назывался зернь. Но райковским женщинам и скань и зернь были дороги, и они рады были и литым бусам. А посадские женщины и литых-то покупали по две или по три, а дальше нанизывали на нитку вишневые или сливовые косточки. Хорошие были женщины. За каждую бусу, за узкий перстенек щедро несли они Макасиму яйца и молоко. Чем были богаты, тем и рады.

«Стар я, — думал Макасим. — Жалко мне Райки. Вместе тесно, а врозь тоскливо». Тут вдруг нетерпеливо застучали в окно, и Тишка с Митькой закричали:

— Дедушка! Дедушка!..

А меж тем Прищепа все еще шла в кузницу. По дороге встретила она курицу с цыплятами. Курица ворошила ножкой дорожную пыль, и пыль золотилась на солнце. Прищепа присела рядышком и позвала: «Цып-цып…» Но курица не пошла на ее зов, а вдруг закудахтала и погнала цыплят в сторону. Прищепа повернулась и увидела всадника, летящего на нее в туче пыли. Она вскрикнула, метнулась и чуть не попала под копыта. Но всадник подхватил ее, бросил поперек седла и помчался к детинцу, вопя диким голосом:

— Половцы! Половцы!

А за ним уже выскакивали из землянок посадские и с криком бежали к мосту…

Вслед за уточками Василько с Завидкой добежали до угла детинца и, завернув за него, замерли от ужаса. Вдали белесым при свете дня огнем пылали присёлки, скирды сена, несжатые поля. Черные фигуры верховых метались среди огня, ловили женщин, хватали за рога скотину. По дороге еще спешили отдельные беглецы, а у моста стеснилась толпа присёлковых и посадских и пыталась проникнуть в детинец. Мост был так узок, что не мог всех вместить, с обеих его сторон люди падали в ров, а сзади напирали новые, спеша укрыться за стенами.

— Половцы! Сейчас ворота запрут! — закричал Василько.

И, схватив Завидку за руку, побежал к мосту.

— Ребятишки в землянке остались! — крикнул Завидка, вырвал свою руку и бросился от моста к посаду.

Василько бежал следом.

Глава III

ПРИСТУП

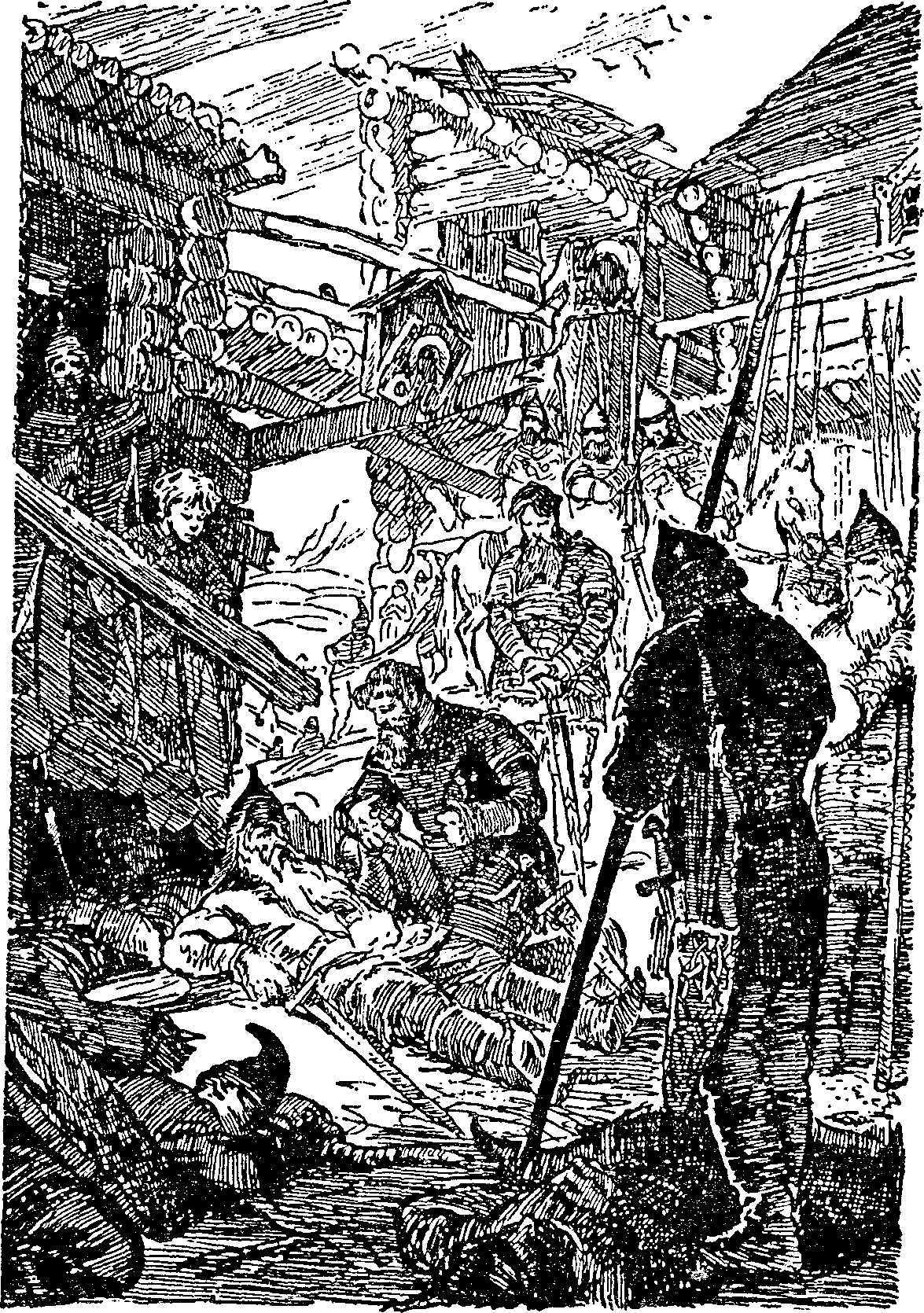

Словно черная река, разлившись, катила грозные валы; словно в грозовом небе, клубясь, громоздились черные тучи, — так бесчисленное половецкое войско затопило степь, окружая детинец. Вздымая вихри пыли, вылетали вперед на быстроногих степных скакунах всадники, и страшен и дик был их вид. Скуластые лица под островерхими колпаками смотрели свирепо. Высоко подняв руки, крутили они в воздухе кривые сабли, и узорная сталь вспыхивала, как зарница перед грозой. И оскаленные рты под длинными и редкими усами извергали дикий, звериный вой. А черное войско за ними все приближалось и, потоптав посад, бросилось к валу.

Наружный вал с самого начала решено было не защищать — людей не хватало. Но он и незащищенный верно служил свою службу. С башни просматривалось все пространство за ним, и каждый раз, как половцы пытались на конях перескочить через заостренные колья изгороди, стрела с башни повергала наземь или коня, или всадника.

Словно жнецы на спелой ниве, неутомимо работали стрельцы. Невидимые за оградой вала, натягивали они тугие луки — ни одна стрела не вонзилась в землю, каждая несла на острие своем смерть. Десятками падали половцы и грызли зубами черную землю. Пропиталась земля кровью.

И все же многим удалось, с разгона взлетев на внешний вал, перескочить через ограду. Скатывались они в крутой ров; кони ломали себе ноги и, перекинув через головы всадников, разбивали их о камень. Но те, кто удержался в стременах, начали из рва обстреливать стены и башни. Один из них, от шеи до пят обтянутый сверкающей кольчугой, словно змея чешуей, метался по рву, внезапно поворачивая коня, на скаку спускал тетиву и, вновь рванув удила, увертывался от летящих в него стрел. Он казался неуязвимым, когда тяжелый камень, сброшенный со стены, ударил его в грудь и он, согнувшись в седле, упал наземь. Но как убитая змея еще жалит придавившую ее пяту, так последняя пущенная им стрела звонко сорвалась с тетивы, загудела и вонзилась в грудь Микулы Бермятича. Покачнулся Микула, алая кровь хлынула из его рта, и мертвым склонился он на настил башни, где столько лет верно нес сторожевую службу. А половцы, завыв, подхватили тело своего князя, и, повернув коней, перескочили через изгородь обратно в поле.

В это-то самое мгновение Василько с Завидкой появились на стене.

Когда прибежали они в Гончарову землянку спасать Завидкиных братьев и сестриц и нашли лишь троих младшеньких, когда вытащили их наверх, то увидели, что дорога пустынна, а ворота в детинец заперты. Василько сел на порог и тихо сказал:

— Мы погибли.

Но Завидка хоть был собою невзрачен, а дух имел смелый. Младенец был у него на руках, близнецы схватились за его рубашку. Уже вдали, вздымая черную пыль, приближались половцы. Завидка сказал:

— Один путь остался — кругом, тайным ходом. Дверь отперта ли?

— Заперта. Я воротами вышел.

— Все равно, — сказал Завидка. — Не оставаться же здесь!

И, по очереди таща близнецов за руки, шлепками успокаивая младенца, добежали они до моста. Со стены увидели ребят и подбадривали их криками. Но так как ворота уже опасно было отпирать, то откуда-то достали большую лубенку и на канате спустили ее с вала. Первыми поднялись трое малышей, вторым — Василько, последним — Завидка. И вовремя: половецкая стрела уже впилась в дно лубенки.

Таким необыкновенным путем попали они в детинец и тут увидели, как обычно пустынная площадь забита людьми и скотиной. Заглушая все голоса на площади, женские рыданья, рев быков, ржанье коней, слышался дикий вой половцев, шедших на приступ. Поспешно добежав до кузни, мальчики сдали кузнечихе малышей и поднялись на башню.

Первое, что увидел Василько, был мертвый отец. Тогда, вдруг побледнев как стена, он ясно вспомнил дорогое лицо, как еще недавно в ужасе смотрело оно на него сверху башни и как дрожала тетива на луке.

Сколько ни кричи — до луны долетит крик, а отец не услышит. Сколько ни рыдай, всю землю затопи слезами — отец не почует. Умер отец, и последняя мысль его была, что Василько негодяй и предатель. Как ему было знать, что делал Василько у потайного хода, что из шалости, из озорства отпирал он ворота, а не для того, чтобы врагам путь открыть… А кабы успел Василько ворота отпереть, не под валом выли бы половцы, а ворвались бы в детинец, всех поубивали бы. Какую муку испытал отец, спуская стрелу с тугого лука родному сыну в несмышленую голову! И никогда, никогда не рассказать, не объяснить, прощенья не вымолить, не заклясться, что навсегда отныне кончились и глупости, и шалости, и резвое непослушание. От невыносимой душевной боли зарыдал Василько, упал на колени и, поцеловав уже охладевшую отцову руку, вынул из нее лук, поднял колчан и стал у изгороди, ожидая врага.

Ненадолго откатившись, половцы приближались вновь. Спешившись и заслонившись сверху щитами, так что с башни казались они огромной черепахой, укрытой железом, кожей и медью, начали они рубить изгородь наружного вала и сбрасывать бревна в ров. С двух сторон обнажился мост. По очищенному от изгороди пространству галопом промчался половец, таща за собой на поводу двух коней, запряженных в длинное бревно. Наверху, на башне, Василько натянул лук Микулы Бермятича. Половец победно выл, закинув вверх голову. Пущенная с башни стрела попала ему в горло. Половец упал, но уже десятки рук подхватили бревно, подняли, побежали с ним к воротам. Бревно с грохотом ахнуло в них. Вздрогнули ворота, но удар выдержали.

Бревно било в ворота до самого заката. Сверху на половцев сыпались стрелы, валились камни, выливались расплавленная смола и кипяток. Но, казалось, врагам не было числа. Все новые руки хватались за бревно и, раскачав его, вновь и вновь ударяли в ворота. Ров до моста наполнился людскими и конскими трупами. Завидка попросил Василько:

— Дай мне ключ от водяных ворот.

Василько посмотрел на него сухими блестящими глазами:

— Зачем тебе?

— Во рву полно луков половецких, стрел. Как стемнеет, пойду себе добывать.

— Дурак! — сказал Василько. — Ворота тебе не игрушка, недаром они заперты. Ты что хочешь, чтобы половцы за тобой следом вошли? Возьми мой лук, старый.

— Да он мал, — возразил Завидка.

Но Василько отвернулся, не захотел говорить. Тогда Завидка молча взял маленький лук, с обидой поворошил тупые охотничьи стрелы в колчане, выбрал одну, прицелился и, вздохнув, спустил тетиву.

Под вечер половцы, немного отступив, разложили костры и стали варить мясо в треногих котлах.

Защитники детинца, выставив сторожить несколько лучников, тут же на стене наскоро поели и прилегли отдохнуть, как жнецы в страду ненадолго засыпают на недожатом поле.

Глава IV

ВОДЯНЫЕ ВОРОТА

Господин Глеб в который раз обошел стены и убедительно попросил всех лучников, чтобы, пока луна еще не взошла, внимательнее следили они за рвом и если услышат шорох, то стреляли бы, не жалея стрел, потому что, возможно, разожгли половцы костры для отвода глаз, а сами под покровом темноты снова могут пойти на приступ. Затем он вернулся домой, сел в любимое свое высокое кресло в большой горнице, от ужина отказался и велел позвать к себе Георгия Глебовича.

Когда Георгий вошел, господин Глеб тихо сказал:

— Я тебя сегодня на крепостной стене не видел.

— Молоденек я еще, — ответил Георгий.

— Не так уж и молоденек, по пятнадцатому году. Моложе тебя там камнями в половцев кидали.

Георгий подумал, потом заговорил:

— Сам ты меня учил, батюшка, мудрой шахматной игре. В минуту опасности король прячется за турой, от противника заслоняется пешками.

— Да разве ты король? — воскликнул господин Глеб. — Под королем понимать надо власть, княжество, Киев. Мы же турой, крепостью, детинцем поставлены заслонять его, защищать своей жизнью.

— Один я у тебя сын и наследник, — упрямо сказал Георгий. — Не успею я жениться и детей родить — прекратится со мной древний наш род.

— О роде ты не беспокойся, — язвительно и гневно сказал господин Глеб. — Быть может, лучше было бы ему прекратиться.

Наступило молчание. Господин Глеб вздохнул и заговорил:

— Если ты боишься взойти на стену, может быть ты другую окажешь мне услугу? Еще два часа осталось до восхода луны. За это время проскочишь безопасно. Хочешь уйти из детинца?

Георгий не поверил своим ушам при нежданном этом предложении и переспросил:

— Как?

— Мы сможем продержаться два или три дня. Припасов хватило бы, может быть, и на неделю. Но все же одним нам половцев не отбить, и я на то не надеюсь. Послать гонца надо в Ростовец иль Неятин за помощью. Каждый человек, могущий держать в руках оружие, мне дорог. Половцев много — больше, чем нас. Хочешь, я пошлю тебя гонцом? Ежели ты боишься, то можешь не возвращаться с подмогой — скажешь, что я послал тебя в Киев. Но честью моей заклинаю тебя, серебряной моей сединой — торопись. Если за ночь не доскачешь ты до Неятина, если завтра к вечеру не будет подмоги, все мы погибнем… Вот тебе деньги на дорогу. — И он кинул на стол туго набитый кошель.

Глаза Георгия блеснули, но он спросил сдержанно:

— Как же мне выйти из детинца?

— С восточной стороны есть тайный ход, водяные ворота. Будь жив храбрый Микула Бермятич, пришлось бы поведать ему о моем позоре, что посылаю тебя, потому что худшего человека не нашел, все в детинце лучше тебя. А теперь ключ у меня, никто о том не узнает.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — сказал Георгий и усмехнулся.

Вскипев, страшным голосом крикнул господин Глеб:

— Трус, ты смеешься! — и ударил его по лицу. Георгий прижал к щеке белый платок и опустил глаза.

— Смотри мне в глаза! Смотри! Что ты замыслил?

Но Георгий ответил спокойно и тихо:

— Будь покоен, батюшка, все исполню, как надо. Вихрем помчусь за подмогой. — И оскалился. — Ведь каждый шаг коня будет удалять меня от опасности. В моей это выгоде.

— Пойди, приготовься, — сказал господин Глеб, внимательно глядя на него. — Я сам выведу коня…

Некому было принести Завидке поужинать, и Куземка взял его с собой в кузницу. Здесь Завидка с жадностью поел горячих щей, попросил еще, но спать ложиться не захотел, а вышел.

На площади было тихо. Измученные люди спали, тесно прижавшись друг к другу, будто стараясь и во сне удержать все, что осталось у них дорогого на свете. Изредка слышался тихий детский плач и шепот матери, утешающей ребенка.

Завидка осторожно пробирался меж спящих и все время думал, заперт ли замок или, может быть, в последний раз забыли его запереть. Он все никак не мог вспомнить, когда ж он был тут последний раз и у него ли тогда был ключ, у Василька или Куземки и заперли ли замок иль позабыли, и шел на авось, слабо надеясь, что вдруг раз в жизни ему повезет.

Меж клетей у прохода, который вел к водяным воротам, Завидка зажмурился и подумал: «Вот сейчас открою глаза, а замок-то отперт». Но все медлил. А когда открыл, то увидел двух людей, закутанных с головой в темные плащи. Первый, высокий и тонкий, придерживал рукой угол плаща, как бы боясь, чтобы ветер не отнес его в сторону и не открыл его лицо. Второй человек, такой же высокий, но намного шире в плечах, вел на поводу коня. Конская морда была обернута тряпкой — не заржал бы.

«Сейчас они пройдут, — подумал Завидка, — а я посмотрю, заперт замок или отперт. Сейчас пройдут… Что же они не мимо идут, а сюда?» И прижался к стене, чтобы его не увидели.

Тот, кто вел коня, отпер замок, и оба, с усилием толкая коня вниз по ступеням, скрылись за дверью.

«Вот и повезло мне! — подумал Завидка. — Не приди они да не отопри, был бы мне от ворот поворот. А теперь дорога открыта. Подождать, что ли, пока они подальше пройдут, чтобы не столкнуться с ними в проходе? Нельзя ждать, луна скоро взойдет! А вдруг они сейчас обратно вернутся и снова дверь замкнут? Авось проскользну».

И в самом деле, везло сегодня Завидке. В проходе веял ветерок-сквозняк, нес ночную прохладу. Значит, и выход был уже открыт. Кувырком слетел Завидка с земляных ступеней, выглянул наружу. Один из людей уж успел сесть на коня, другой прощался с ним. Завидка спрятался в кустах. Всадник ускакал, а пеший вернулся обратно, прикрыл за собою дверь входа.

«Задвинет он засов аль нет? — подумал Завидка. — Авось забудет. А не забудет, уж я как-нибудь через ограду обратно переберусь. Темно, небось не увидят. А будто уж и посветлей стало. Надо торопиться».

Перебравшись обратно через невысокий внешний вал, на котором с этой стороны не было тына, он спустился в ров и бесшумно покрался к западной стороне вала. Луны еще не было, но туман над тихо журчащей Рублянкой, казалось, светился. Завидка подумал, что сверху его могут увидеть, лег на живот и пополз.

Первый половец издали показался ему темным пятном на земле, невысоким неровным холмиком. Случайно Завидка задел его рукой и едва не вскрикнул, но удержался, прикусив губы, и ощупью стал искать лук. Лук был сломан. Завидка пополз дальше. Второй половец лежал под конем, и достать его лук Завидке было не под силу. У третьего почему-то лука совсем не было. Теперь убитые половцы лежали все чаще. Все ясней становилось видно. Скуластые лица ощерили зубы, усмехались неподвижно и страшно. Завидка в тревоге поднял голову. Луна еще не взошла.

Вдруг прямо перед собой Завидка увидел на земле лук — такой, как ему хотелось. Не большой, но и не маленький, такой, что он мог бы его натянуть, из неведомого дерева, крепкий и гибкий, с набитыми стальными полосками. Никто не держал лук, он был просто брошен на землю. Рядом с ним мертвый половец смотрел на Завидку, оскалив желтые зубы. Завидка, не отводя от него глаз, потянул лук к себе. Стальные полосы зазвенели, задев за кольчугу. В то же мгновение со свистом пролетела стрела и впилась в мертвого, задев Завидку и разорвав рубаху на его плече.

Завидка замер, не смея повернуть голову. Но все было тихо. Стрелец на стене, наверно, также стоял, затаив дыхание, прислушиваясь к темноте.

Наконец Завидка шевельнулся. Снова просвистела стрела. Но медлить было нельзя. Уже поднималась над степью чуть ущербная луна. Еще немного, и она зальет все кругом своим отчетливым белым светом. Ползти, прячась в тени мертвецов, замирая и пережидая, не было времени. Завидка вскочил и побежал. Стрелы градом сыпались вдогонку, но он уже успел добежать до кустов, затем перескочил невысокий наружный вал, упал, толкнул руками дверь. Дверь была изнутри заложена засовом — путь в детинец отрезан. А о том, чтобы перебраться через два вала, да через высокую изгородь, и думать было нечего. Пока вскарабкаешься на первый вал — увидят. Примут за половца, убьют — дохнуть не успеешь. Чудо, что и сюда под стрелами лучников добрался живым.

Глава V

НОЖ

Случилось, что в то самое утро, когда половцы напали на Райки, бортник понес господину Глебу собранный им мед, два тяжелых бурака, а Милонег и Кирик остались около избушки помогать деду.

Они собирали хворост, и когда нагибались, липкие паутинки, опутавшие кусты, щекотали им лицо. Ловили решетом рыбу, золотую и серебряную, в прозрачном звенящем ручье. Притомившись, присели на ступени лесенки, и дед учил Милонега плести лапти.

Вдруг, раньше времени, увидели они бортника, растерянного, растрепанного, в разорванной рубахе, держащего в руках оба бурака с медом.

— Чего ж ты мед обратно принес? — спросил дед. И бортник начал рассказывать, как он шел, как совсем почти дошел, а совсем-то дойти нельзя было, потому что вокруг детинца стоит неведомое войско, дикие всадники скачут, а со стен детинца стрелы тучей сыплются.

Тогда Милонег встал и поклонился.

— Спасибо, — сказал он. — Пойду.

— Куда ты? — спросили они в один голос.

— Половцев бить, — ответил Милонег. — Я русский. Русские бьются, и я с ними.

Сколько его ни уговаривали, он стоял на своем. И наконец Кирик взялся его проводить до опушки леса. По дороге он несколько раз останавливался, будто хотел заговорить, но, взглянув на Милонега, опять шел вперед, раздвигая ветки, свисавшие над дорогой.

Но когда пришло время прощаться, вдруг Кирик, обхватив Милонега за плечи обеими руками, сжав так, что хрустнуло, заговорил с неожиданным жаром:

— Оставайся в лесу-то!.. Оставайся. Будешь деду внучек, отцу сын, мне братец родной. Дружить будем. Хорошо в лесу-то! Мы и зимой тут живем. Зимой зверей будем промышлять, лес будем рубить. Хватит деревьев-то в лесу. Оставайся!

— Нет, — сказал Милонег, — нельзя мне.

— А то оставайся. Зверья хватит в лесу-то. Зайцев наловим — дед тебе кожух сошьет заячий. У меня кожух заячий, мягонький. И тебе сошьет такой же.

— Нет, — сказал Милонег, — я пойду.

Тогда Кирик повернулся и зашагал обратно в лес. А Милонег один пошел вперед, к Райкам.

Уже солнце красным шаром спускалось за край степи, когда увидел он вдали бесчисленное войско. Он сел на землю и стал ждать темноты, обдумывая, как ему пробраться сквозь вражеский стан, потому что другого пути не было. Идти водяными воротами и в голову ему не пришло. Он не сомневался, что они заперты.

Все обдумав, он снял лапти, сплетенные ему дедом, и рубаху, подаренную Кириком, свернул их и, положив наземь, засыпал осенней сухой травой, чтобы звери не растаскали и птицы не унесли. Холщовые штаны он завязал у щиколотки, чтобы не цветом, так хоть покроем походили на половецкие. Растрепал волосы, чтобы падали на лицо космами, как у раба. Половецкий язык он знал хорошо, по языку кочевники его за своего приняли бы.

Как стемнело и вдали запылали костры, он встал, вздохнул и пошел к половцам.

У первого же костра он остановился. Над треногим котлом поднимался горячий пар, сладко пахло вареной кониной. Милонег вспомнил, что с утра не ел, и вдруг почувствовал, что и не хочет есть, а только что-то жжет его изнутри, будто перехватывает горло.

— Господин Сар здесь ли? — спросил он у половца, нагнувшегося над костром.

Тот поднял от котла лицо, освещенное пламенем.

— Здесь господин Сар. А зачем он тебе?

— Я его ничтожный раб, — ответил Милонег. — Неделю тому назад послал он меня с поручением, и теперь я должен дать ему ответ.

— Долго ж ты не являлся! — сказал половец и усмехнулся. — Где же ты был всю эту неделю?

— Ждал вас неподалеку, как было мне приказано. Но вы запоздали. Вы-то всю неделю где были?

— Задержались. Брали дальние заставы. Русские за свою землю до смерти бьются. Не скоро их одолеть. А какое твое было поручение?

— Господин Сар приказал мне молчать. Он вырвет мой язык, если я скажу, что мне не велено. Как мне найти его шатер?

Половец рукой указал путь, и Милонег пошел дальше.

У большинства костров люди уже успели поесть и тут же, повалившись, заснули. Милонег шел, то обходя спящих, то переступая через них, свободно, не таясь. Никто его не замечал и не останавливал. Один раз поднялась голова в островерхом колпаке и спросонья спросила:

— Кто идет?

— К господину Сару, — ответил Милонег.

— Иди!

И снова раздалось храпенье спящего.

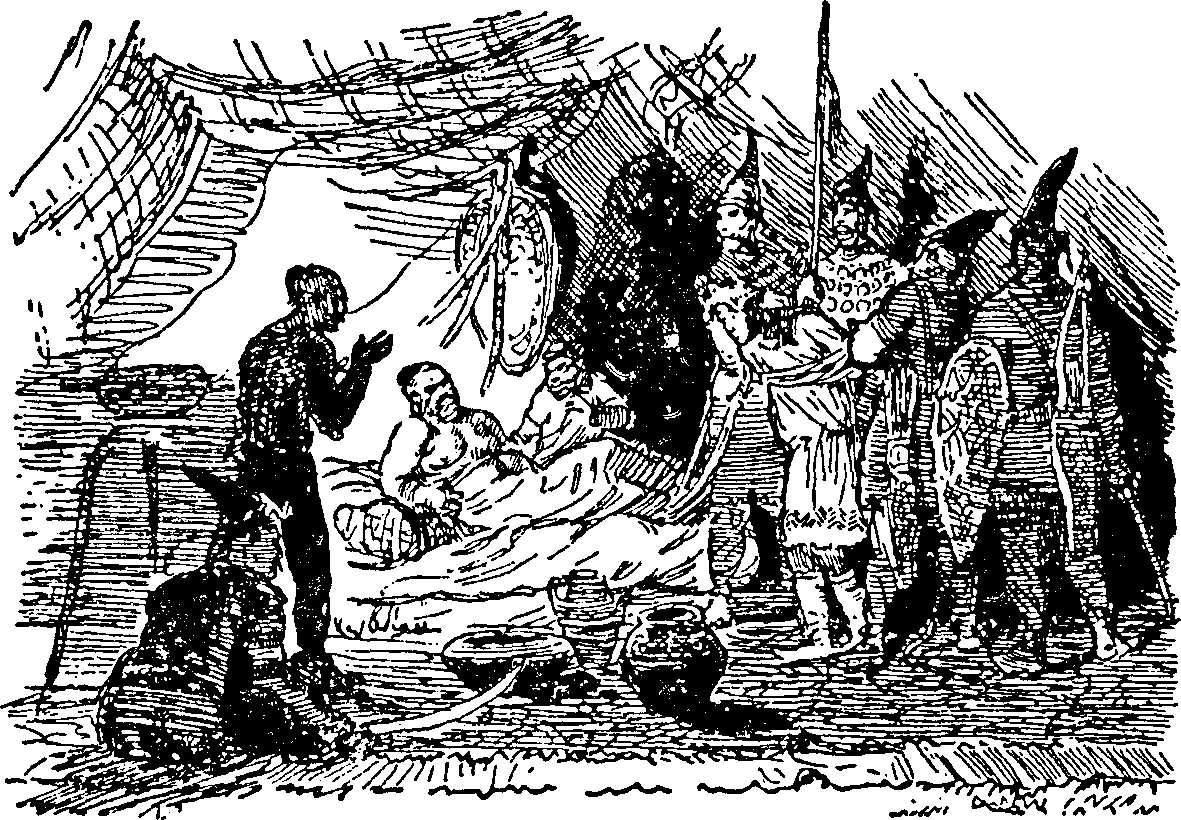

Один раз он нагнулся и поднял нож, лежавший около половца. Нож мог пригодиться. Половец ничего не заметил, только отмахнулся рукой, будто от комара. Наконец Милонег увидел шатер, крытый дорогими коврами. Там не спали. Горел огонь, и слышались голоса. Милонег обошел кругом, лег на землю и, чуть приподняв ковер, прильнул глазом к щелке.

Прямо против него на шелковых подушках лежал человек, которого он ненавидел больше всех на свете, — половецкий князь господин Сар, тот, кто украл его и держал в рабстве. Но сейчас его вид наполнил радостью сердце Милонега.

Господин Сар был ранен и тяжко страдал. Врач, стоя перед ним на коленях, прикладывал к его груди пропитанные душистыми лекарствами повязки. Но господин Сар, поднявшись на локте, прерывающимся от боли голосом вел допрос. Того, кого он допрашивал, Милонег не мог рассмотреть. Он видел только зеленые сафьяновые сапоги с острыми носами и изогнутыми каблучками.

— Куда ты скакал, когда мои люди поймали тебя в степи? — спросил господин Сар.

— Меня послали гонцом, — ответил человек в зеленых сапогах, и его голос показался Милонегу знакомым. — Меня послали за подмогой, потому что одним нам не удержаться.

— Сколько людей в детинце? Отвечай! Ударьте его нагайкой, кто поближе.

— Не бей, я отвечу. Боярин Глеб и двадцать человек дружинников. Слуг столько же или немногим больше. Посадских и смердов я не считал.

— Сколько их?

— Я не знаю. Полтораста или двести, не больше.

— Припасы есть?

— Многие привели с собой свою скотину. Еды на неделю хватит, быть может немного дольше.

— Выходы есть, кроме ворот? — спросил господин Сар и, застонав, приподнялся.

Ответа не было. Потом решительно:

— Нет!

Господин Сар упал на подушки, махнул рукой, приказал слабым голосом — в тишине каждое слово прозвучало отчетливо:

— Увести его. Отрубить голову.

Тогда человек в зеленых сапогах упал на колени, и Милонег признал его. Светлые глаза под белыми ресницами, юношеское нежное и красивое лицо — Георгий Глебович.

— Не убивай меня! — рыдая, закричал Георгий. — Я рабом тебе стану, я буду тебе верным слугой.

— А ты знаешь ли, что это — верность? — спросил господин Сар. — Уведите его.

— Подождите, подождите! Я открою вам тайну. Второй ход есть! Даруй мне жизнь, я все скажу. Никто не знает про этот ход. Знал один убитый дружинник, знает мой отец боярин Глеб и я. Больше никто. Даруй мне жизнь, я все скажу!

Господин Сар засмеялся, закашлял кровью, махнул рукой слугам — подождите! Все замерли. За ковром шатра Милонег стоял, зажав в руке нож.

— Дарую жизнь! — раздался голос господина Сара, слабый, хриплый, прерывающийся.

— Господин, пошли своих людей прямо на восток, мимо наружного вала, мимо восточной башни…

Разрезав ковер сверху донизу ножом, Милонег ворвался в шатер и всадил нож в горло Георгию. Тот безмолвно рухнул, а Милонега окружили и схватили.

О том, как умер Милонег и как мучили его перед смертью, рассказывать тяжко и больно слушать.

Глава VI

СМЕРДЫ

Этим утром господина Глеба у порога его жилища ждала толпа смердов. Один из них, гигантского роста, с косой-горбушей на плече, опустив голову так, что нечесаные волосы упали на лицо, будто на некошеном поле поникли колосья, заговорил тихо и робко:

— Господин, дай нам оружие, чем бить половцев. Устали мы сложа руки, без дела сидеть на площади.

— Как ты смеешь говорить со мной! — ответил господин Глеб. — Разве я тебя не купил за пашню, за плуг, за семена для посева? Если собака забрешет, я ударю ее ногой, если лошадь заржет не вовремя, я хлестну ее плетью. Ты мой, как собака, как лошадь, как вол, как бессловесная скотина. Пропусти меня!

— Господин, — возразил смерд, — их много!

— Не бойся, — сказал господин Глеб. — Стены детинца высоки, и я сумею защитить эти стены, и свое добро, и свой скот за этими стенами.

Смерды расступились.

Утром Завидка, проснувшись, увидел над головой зеленую вязь листьев и острый луч солнца, щекотавший ему глаза. Он прищурился, вытер рукавом росу с лица и будто заодно стер улыбку с губ, помрачнел.

Не раз за последнюю неделю случалось ему так просыпаться. Но тогда это была веселая игра. Он знал, что придет к нему Василько иль Куземка, принесет за пазухой еды на день, и впереди до самого вечера было беззаботное житье, купанье в речке, уженье рыбы, уха, сваренная на костре. А теперь он почувствовал себя отверженным. Друзья были в детинце, защищали родную землю. А он был здесь, отрезанный от них, никому не нужный, одинокий, бездельный. Наверно, хватившись его, подумали друзья, что он сбежал из детинца, как подлый трус, и Куземка, наверно, сказал: «Вот не ожидал я от Завидки, что не будет его с нами в смертном бою!» А Василько, небось, зубы скалит: «Не голова у Завидки, а худой горшок! Говорил я ему, чтобы не ходил потайным ходом. Теперь пусть на себя пеняет, дурачина!» — «Не дурачина, а предатель, враг, хуже половца!» — ответит Куземка.

Есть хотелось так, что хоть волком вой. Сердито посмотрел Завидка на новый свой лук — лучше сидеть бы ему в детинце да стрелять пускай охотничьими стрелами, чем без толку торчать тут в кустах, пока с голоду подохнешь. Но так красив был новый лук, что он не выдержал, прижал его к себе и решился — была не была! — выбраться из своего убежища, доползти рвом до ворот и хоть одного половца да половецкой стрелой застрелить. Тотчас же ящерицей выскользнул он из кустов и пополз на животе, прячась в высокой траве.

«Эх, шевелится трава, выдаст меня!» — подумал он, но тут услышал вдали первые крики половцев, не утерпел, вскочил и бросился бежать к воротам. Со стены никто в него не стрелял и не целился, и он понял, что все сейчас на западной стене. Добежав до первых половецких трупов, он, прячась за ними и перебегая от одного к другому, добрался до того места, где вновь разгоралась битва. Здесь он залег и, словно за изгородью, хоронясь за убитыми, вынул из колчана новую стрелу, натянул тетиву нового лука. Изогнулись стальные полоски, запела тетива, засвистела стрела — одним стало меньше на свете…

Этим утром, когда половцы бросились на приступ, они тащили длинные лестницы, наскоро связанные из бревен частокола. Приставив эти лестницы к валу, они стали взбираться на стену. Их встретил град стрел.

Один за другим, взмахнув руками, враги срывались с лестницы в ров, но вместо одного убитого двое живых вновь карабкались кверху.

Василько с башни мрачно и мерно спускал стрелу за стрелой и вдруг с удивлением заметил, что и снизу, из рва, кто-то метко бьет половцев. Но раздумывать ему об этом было некогда.

Несметно, видно, было число половцев, и под стрелами не убывало их, а все прибывало. Удалось им приставить лестницы к стене, над частоколом уже показались островерхие колпаки. Первую из лестниц Аника-бочар схватил со страшной силой за верхнюю перекладину, качнул и откинул назад. Лестница со всеми висящими на ней половцами мгновение стояла прямо, а затем опрокинулась, давя тех, кто был на ней и кто попался на пути. Аника еще постоял, протянув вперед могучие руки, но вдруг из его рта хлынула кровь, и он упал ничком. Три его сына нагнулись к нему, но он был уже мертвый.

Тогда с воплем перепрыгнули они через изгородь и скатились в ров. И тут же, вскочив на ноги, схватили поверженную лестницу и рванули ее в разные стороны, так что перекладины отскочили и бревна развалились. Средний и младшенький схватили по бревну, а старшему бревна не хватило. Поднял он огромного половца за ноги, и пошли все трое молотить врагов, как на току цепом молотят жито.

Половцы кинулись на них, и на мгновение словно темный водоворот закружился во рву: вздымались и падали тяжелые бревна и мертвый половец разбивал черепа живых.

Кривые половецкие ножи не посмели ударить в грудь — в богатырские спины вонзились. И пали три бочарова сына, смешав свою кровь с ненавистной кровью врага.

Наверху, на стене, Ярема-кузнец, высоко подняв обеими руками каменный молот, бил по вражьим головам, будто по наковальне, ковал смерти обильную дань. Но уже много лестниц приставлено было к валу, и половцы, хлынув черной толпой, затопили стену. Где один пал, десятеро на его место становились. Не убывало врагов, а все прибывало.

В это время на валу показались смерды. Шли они немытые и нечесаные, в лаптях и в ветхой одежде. У каждого в руках был топор, которым они в мирные времена рубили лес и тесали бревна. Поплевав на ладони, взмахнули смерды топорами и пошли колоть половцев, будто дрова кололи на долгую зиму.

А впереди дровоколов размеренным шагом гигант с косой шел и, низко нагнувшись, широко замахиваясь, косой-горбушей косил врагов. Дрогнули половцы и расступились. Кого коса не подкосила, рубили топоры. В один конец прошли смерды и повернули обратно. Тогда половцы взвыли и кинулись вниз с вала. Во рву добивали их стрелы с башни, а внизу Завидка, искусный стрелец, вел счет поверженным им врагам, и вверху Василько, забыв о своем горе, кричал:

— Кто больше!

Из тех, кто в тот день шел на приступ, ни один не вернулся живым к своему костру.

Глава VII

ОГОНЬ

Двое суток Макасим без устали ковал стрелы. Ярема-кузнец с подручным были на стене, а стрел могло не хватить. Молниеносным движением, почти не глядя, Макасим клещами вытягивал из кусочка железа черенок стрелы и несколькими ударами молотка отковывал перо. Хоть он умел делать стрелы со втулками и с пером круглым, продолговатым, квадратным и фигурным и даже стальные, которыми можно было пробить кольчугу, но и простая железная стрела была достаточно стойкой, а ковалась быстрее. Тишка с Митькой, так и прижившиеся у старика, раздували пламя в горне, а когда они уставали, то на смену им всегда находились у Макасимовых дверей другие ребята.

Затачивать стрелы Макасим не успевал. Тогда он велел созвать соседских девчонок — женщины все были заняты. Макасим роздал девчонкам стрелы, показал, как их затачивать, и разослал по домам — в мастерской без того было тесно.

В каждом доме были ручные жерновки для помола зерна. Девчонки, помогая друг другу, взобрались на столы, сняли с оси верхние жерновки-бегунцы и, положив на пол, принялись точить. По всему жилому ряду стрелы визжали, затачиваясь. Готовые стрелы клали в корзинки и несли на стены.

Уже вечерело, когда Макасим вышел ненадолго из мастерской подышать прохладой после томительной духоты своей кузни. Было тихо. Изредка замычит корова, вскричит петух, сзывая на отдых кур. Бревно, весь день с грохотом бившее в ворота, замолкло. Половцы, отступив за вал, уже разжигали вечерние костры. Макасим поднял голову к спокойному темному небу и вдруг увидел, что высоко летит стая жар-птиц, распустив пышные огненные хвосты. И вдруг жар-птицы начали падать на площадь. Одна упала к ногам Макасима, и он увидел, что это стрела с привязанной к ней горящей куделью. Макасим затоптал огонь, но уже кругом раздавались крики: «Горим!»

Жилые клети помещались в самом валу и обмазаны были глиной, но пристроенные к ним сараи были крыты соломой. Огненные стрелы, упав на эти крыши, подожгли их. Солома горела, с треском рассыпаясь фонтанами искр. Воды в детинце было мало, заливать пожар нечем было, и люди принялись растаскивать сараи и затаптывать огонь. Ночь была безветренная, и хотя несколько сараев выгорело, пожар погасили быстро.

Макасим, с опаленной бородой и обожженными руками и ногами, вернулся к себе. Но тут ждало его новое горе.

Одна из стрел, влетев в окно горницы, подожгла солому на лежанке, и быть бы здесь пожару, но соседи вовремя успели погасить огонь. И все же все вещи в горнице были раскиданы и закопчены: Макасим увидел на полу дорогие свои шиферные формочки, разбитые вдребезги, сундучок на боку, с отскочившей крышкой, а прекрасную свою книгу он вовсе не мог найти.

Моргая красными веками, чтоб удержать мешавшие смотреть слезы, старик прибирал горницу и рассказывал помогавшим ему Тишке с Митькой, какая это была книга, как десять лет он работал за нее и как собрана была в ней вся человеческая мудрость, а теперь ее нету и не может он ее найти.

Но когда вспомнил Макасим прекрасный заглавный лист и всех мудрецов, изображенных на нем, то не смог он удержаться и, как ребенок, заплакал.

Поздно вечером пришел Василько попросить новых стрел — все, что было, в половцев выпустил, — и принес Макасиму его книгу, невредимую и обернутую в шелковый лоскут. С башни увидел, как загорается златокузня, и бросился к ней. Унести сундучок не хватило у него сил — видно, много там было меди, свинца и железа. Тогда он сбил крышку и унес книгу, потому что знал, как дорога она Макасиму.

— И наглотался же я дыму, дедушка! — сказал Василько. — О сю пору кашляю. — И намеренно закашлялся: «Кхе! Кхе!», чтобы развеселить старика.

А Макасим зашил книгу в кожаный кошель и на ремне повесил ее на шею под рубаху, чтобы никогда с нею не расставаться.

…Весь этот день Завидка провел во рву, прячась за трупами и стреляя, пока хватило стрел. Когда колчан опустел, он принялся подбирать стрелы, во множестве валявшиеся вокруг. Уже под вечер, нагнувшись за стрелой, он вдруг почувствовал, что земля поползла у него из-под рук и голова, отяжелев, к земле никнет. Тело тянуло лечь, и он лег, прильнув щекой к чьим-то ногам.

«Что со мной? — в страхе подумал он. — С чего я ослабел? И не болит ничего, только голова кружится…»

Вялыми руками он ощупал себя — раны нигде не было.

«Оголодал я. Когда же я ел? Вчера днем, когда к кузнечихе прибежали… нет, вечером — щи, когда уходил…» Тут он уже ни о чем не мог думать, только о щах. Но это были нехорошие мысли, от них мутило.

«Умру я», — подумал он. Но эта мысль была того хуже.

Вдруг огненные стрелы пронизали небо и высокая над валом изгородь отчетливо и черно выступила на покрасневшем небе. Столбом взметнуло багровый дым, золотые взлетали искры.

«Пожар! В детинце горит!» И Завидка, вскочив, бросился к валу.

Как не бывало слабости, ноги сами несли его. Здесь не взобраться. У водяных ворот было ниже, но внутренний вал высок. Цепляясь за пучки травы, он пытался подняться на вал, но трава оставалась у него в руках, и он который раз скользил книзу. А меж тем трава уже не так отчетливо была видна, и не разглядеть было трещины на бревнах изгороди, и сама изгородь будто потускнела, едва заметно выступая на темно-синем небе. И все темнело и темнело, и стало совсем темно. И Завидка увидел, что уже ночь и пожару нет.

«Что со мной? Что со мной? Чудится мне, что ли? И в глазах темно. А может быть, я уже умер и это душа моя бродит?»

Он щипнул себя посильнее, с вывертом, и понял, что жив и что не есть ему уже хочется, а пить, да так, что даже язык стал шершавый и будто припух. Тогда, собрав все свои силы, он решил перебраться через невысокий вал к речке.

Сколько времени он перебирался через этот вал, он не помнил. Вниз он просто скатился и застрял в кустах у водяных ворот.

И вдруг он увидел — и это было самое удивительное в этой удивительной ночи, — как ворота медленно приоткрылись и из них выглянул человек, осмотрелся и вышел. За ним — второй, третий… человек десять. Они шли гуськом, осторожно и пригнувшись, неся в руках ведра. Первый уже успел спуститься к реке, когда показался последний. Но едва и этот успел пройти мимо кустов, как Завидка бросился в открытую дверь.

В темноте у выхода он на кого-то натолкнулся, но вырвался из схвативших его рук и побежал к кузнице. За ним никто не гнался — верно, увидели, что он один, и маленький, и свой.

Ворвавшись в кузницу, Завидка не своим голосом закричал: «Куземка!» — и бросился на шею другу.

Глава VIII

СЛАВА

Все эти дни от зари до зари, ровно и не переставая, замолкая лишь на ночь, бревна били в ворота, и вдруг на третье утро ворота затрещали и распахнулись. Хлынула черная волна диких всадников, мгновенно затопила площадь и закрутилась водоворотом. Одни еще бились врукопашную, а другие, схватив за рога скотину, гнали ее из детинца в свой стан. Только у ворот господин Глеб с небольшой горсткой своих дружинников пытался сдержать натиск врагов.

Половцы, проникнув в жилища, кидали в окна ткани, меха и утварь, тащили упиравшихся женщин, словно котят хватали детей по двое и по трое, кидали их поперек седла. И, все, что можно, захватив с собой, поджигали пустое жилище. У входа в кузницу Ярема, размахивая докрасна раскаленной полосой железа, отгонял воров, а за его спиной Куземка вытаскивал клещами из огня новую полосу, подавал отцу вместо остывшей.

Половец, ворвавшийся к Макасиму, схватил за шиворот Тишку с Митькой, поволок их к дверям. Тишка с Митькой, вывернувшись, вонзили ему в руки острые зубенки. Он кинул их, но опять подхватил. Макасим кинулся к нему. Половец ударил старика в грудь ножом. Нож погнулся и отскочил. С ужасом взглянув на Макасимову холщовую рубаху, отразившую его удар, половец бросил ненужный, согнутый нож, выпустил ребят и выскочил из кузни. А Макасим и сам не понял в это мгновение, что спасла его книга — деревянные доски ее переплета и серебряные на них дощечки.

В доме господина Глеба богатая досталась половцам добыча. Обезумев от жадности, рвали они друг у друга из рук золотые узорочья и молодых служанок. Богатые шелка топтали сапогами, рвали ковры со стен. Госпожа Любаша, увидев среди грабителей знакомого ковуя, столько лет служившего господину Глебу разведчиком, бросилась к нему, моля заступиться. Но ковуй рявкнул:

— Пошла прочь, старая карга! — и отшвырнул ее на пол.

Она осела, грузная и обмякшая, на четвереньках уползая от страшных воров.

Бросив ненужный теперь лук, Василько сбежал по лестнице в горницу, схватил на руки мать и потащил ее к тайному выходу. Она рвалась из его рук, обезумев, не понимая, кто ее тащит. Не признав сына, царапала ему лицо, но он схватил ее подмышками и наполовину нес, наполовину волочил. Кто-то ударил ее по голове, и мать сразу обвисла и стала такой тяжелой, что ему не под силу стало тащить ее. Тогда он положил ее на землю и прикрыл своим телом, пытаясь уловить слабое ее дыхание. А сверху, с башни, где был он с утра, Завидка расстреливал последние свои стрелы, зорко целясь, чтобы не попасть в своих в этой страшной каше борющихся на площади тел.

И вдруг загудели деревянные трубы, ременные шары ударили в бубны. Русская рать шла на выручку. Трубили трубы с севера и с востока. Затрубили с юга. С рокотом, со звоном шла на выручку русская рать. Шли с Роси, с Ростовицы, с Тетерева, с Пятки, с Ирпеня. Из Ростовца, Коробчеева и Неятина. Из Чарторыя, Колодяжного, Изяслава и Каменца. Шли из Яроповичей. С трубами, с бубнами шло на выручку русское войско.

Услышали эти звуки половцы — повернули коней и поскакали в степь, увозя с собой пленников, бобровые меха, скот и награбленное оружие.

Серыми волками скачут половцы в степь, а за ними несется русская рать, нагоняет, настигла. Гудят трубы, бубны звенят, русские мечи рубят половецкие головы. Не вернуться проклятым к своим шатрам и кострам, не скакать уж им на краденых конях, потрясая ворованным оружием. Полегли половцы на смятую ковыль-траву, а вороны уже слетаются, похоронную песню каркают, поминальный пир празднуют.

А в Райках убитых хоронят, раненых лелеют, а кто жив остался, благодарят своих избавителей, подносят им чары вина, обнимают, и плачут, и радуются. Слава русским воинам! Слава заставам, заслоняющим Киев! Всем звеньям единой цепи, опоясавшей Русскую землю, слава!

Когда потушили огни и разобрали раненых и живых от мертвых, то увидели, что крепость пострадала не слишком. Крепостной вал был частью разрушен, ворота были разбиты, выгорело внутри несколько жилищ. Но многих защитников не досчиталась крепость. У ворот, среди груды тел, нашли господина Глеба. Его шлем был разрублен, разрублена кольчуга, белая борода красна от крови. Но он был еще жив и в костенеющих руках сжимал рукоять меча.

— Мой гонец подоспел вовремя? — спросил он нагнувшегося к нему воеводу.

— Твой гонец был у нас без малого месяц назад. Предупредил, что половцы готовят набег и если увидим мы огни, то спешили бы на помощь. С тех пор стояли воины дозором на башне, следя, не вспыхнет ли где зарево.

— А другого гонца не было, два дня назад? Другого, молодого и пригожего, кто сказал бы, что половцы уже здесь и что нам не устоять без подмоги?

— Другого гонца не было. Мы увидели огни и коней оседлали. Мы были бы здесь раньше, но дожидались войска из соседних городов и детинцев. Другого гонца, молодого и красивого, не было.

Тогда господин Глеб вздохнул и закрыл глаза. И это был конец его славной жизни.

Умер господин Глеб. Погиб Аника-бочар и трое его сыновей. От половецкой стрелы кончил жизнь Микула Бермятич, и Милонег страшной, безвестной смертью умер. Многих нет, но еще больше осталось живых.

Жив Василько. И недаром он принял из рук отца своего меч, лук и колчан со стрелами. Быть ему воином славным, дружинником княжеским, и далеко отогнать половцев в их степи.

Жив Завидка, смелый стрелец. Быть ему богатырем Давидкой Тимофеевичем, сражаться рядом с названым братом Васильком, ратуя за Русскую землю. Жив и Куземка, быть ему умелым кузнецом, ковать русское могучее оружие.

Жив косец-великан. Косить ему спелую ниву.

Живы древорубы. Рубить им из леса крепкого города, детинцы и жилища.

Жива Русская земля!

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления