Онлайн чтение книги

Бог, природа, труд

РАДОСТИ И ГОРЕСТИ

Зима и лето! Зима и лето! Пастушья страда! Вот и пробежало время. Снова наступила весна.

Ледяные сосульки.

Тонкие, толстые, в зазубринах, бахромчатые, прозрачные, словно узорчатая кайма, висят они под стрехами. Всходит солнце. С сосулек капают янтарные капли: кап, кап, кап!

Словно мед-самотек, чистый, прозрачный.

Февраль уж на исходе. К свечному дню так оттаяло, что напиться хватило не только голубям, но и быкам тоже. Значит, быть, ранней весне. И хотя несколько дней стояли еще лютые холода, но солнце с каждым днем пригревало все сильнее, подтапливало, плавило лед.

Кап, кап, кап!

Встало ослепительное солнечное утро.

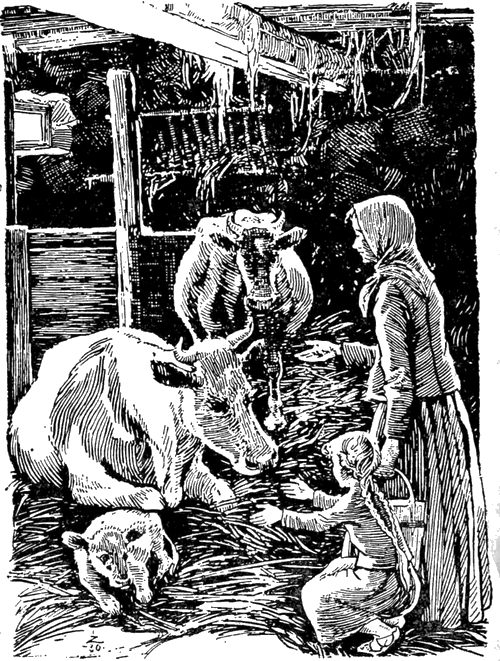

— Пойдем-ка в хлев, — зовет мать. Таинственно улыбается.

Стоило отворить двери, как в хлеву ожило: ягнята блеют, овцы орут во все горло, коровы мычат, поросята хрюкают. Мать всем отвечает: «Тихо, тихо! Не пришел еще ваш черед. Дожидайтесь!»

Вошли, двери не затворили. Хлынуло солнце широким потоком. Пусть бежит, пусть греет. Не зима, чтоб тепло беречь, как сокровище драгоценное. Свежий воздух животине только на пользу пойдет.

Коровы стоят, жуют, головы к хозяйке поворотили. Одна Буренка лежит на большой охапке золотистой соломы, как на взбитых подушках. И она бы поднялась, да не может. Только беспомощно вертит головой. Мать гладит, успокаивает: «Лежи, знай, Буренушка, лежи!»

И тут Аннеле увидала, почему лежит Буренушка. Рядом с нею торчит еще одна голова с белой звездочкой во лбу.

— Ой, мама, у Буренки теленок! — Аннеле радостно захлопала в ладоши.

— Видишь? Теперь и Буренушка мать. Нравится тебе маленькая телочка? Крепенькая, сильная родилась. Растить ее будем.

— Красивая, красивая! Такая же будет, как Буренка.

Аннеле гладит шелковистую шерстку, а Буренка смотрит недоверчиво, сопит, нацеливается рогами на Аннеле.

— Буренка не узнает меня больше. Забодать грозится.

— Это она боится, как бы ты ее дитя не обидела. Как назовем телочку?

— Звездочка. Ты же видишь, у нее звездочка на лбу.

— Пусть будет Звездочка. Это твоя корова. Начнет молоко давать, масло продавать станем, деньги на школу копить.

У Аннеле загорелись глаза. Школа! Но когда? Звездочка только родилась, когда еще молоко станет давать! Один год, два года, три года. «Что ж, так долго ждать придется?»

— А что же делать? Отцовского заработка только и хватает, что на хлеб. Лишнюю-то копейку скотинушка дает. Но долго ли так будет? Пашня-то вон все шире, а выгон все меньше. А когда сведут пастбища на нет, кто позволит батраку держать столько скота, какая ты ни будь родня. Да строятся вовсю. Нынче летом ригу заложат, другим летом — избу хозяйскую. А гнездо будет, и птица появится. Придет хозяин. Коли Алдис, так еще куда ни шло, а вот коли Крист — кто знает, как дело обернется. Не жили еще, не хозяйничали.

Но вот коровы подоены, корму им задали, хлев вычистили, ягнят, которых чуть не у каждой овцы по два, обласкали, и мать запирает хлев.

Со стрех уж не каплет — струйками течет. Солнце стоит над самой крышей. Прозрачный ручеек стекает в лужицу и устремляется дальше. Льдинки блестят, словно глаза заплаканные. Среди сугробов, где снег осел, земля обнажилась и торчит, как увесистый, облепленный грязью мужской кулак. Чем дальше от дома, тем их больше. Некоторые сугробы еще держат, а в других тонешь по колено, и снег шуршит под ногами, словно береста. Ветер дует, солнце печет, каждый снегу побольше извести старается. Снег скоро сойдет, трава зазеленеет. Настанет первый день пастьбы. Вот весело-то будет! Коровы, задрав морды, мычать начнут не сходя с места, оповещая всех о своей радости, овцы на своем языке станут переговариваться, а ягнята так совсем одуреют — первый раз солнышко увидят, как шальные станут прыгать на всех четырех ножках. Представишь, и то смешно делается. То-то день будет, настоящий праздник! На свет, на волю дольную, из темной избы, из тесных четырех стен, целый день на выгоне с чибисами, жаворонками, журавлями, с ветрами и бегущими облаками! Вот где славно-то будет!

Минула пасхальная неделя, и приехал Лаукмалис. Сразу же о распутице заговорили. Все дороги раскисли, колеса по ступицу вязнут, лошади не под силу вытащить. А новина, где глина одна, и вовсе ад сущий.

— Зато уж и расти у тебя здесь будет, стелиться колос от тяжести станет, — утешает отец гостя.

Мужчины осматривают материал для строительства, завезенный еще зимой. Земля оттаяла, может, на новой неделе начнут основание под ригу закладывать. Дай только дорогам обсохнуть, понаедут мастера и работники из Лаукмалей. Потом они обходят угодья, прыгая через канавы с весенней, мутной от глины водой, которые изрезали новину вдоль и поперек. С ними и Кранцис, гоняет чибисов, а те с криком кружатся над ним, кричат, чуть не на нос садятся, точно мухи. Возле широкой канавы пес останавливается, скулит, лает, просит перенести. Отец подходит, берет его на руки. Что с ним поделаешь! Животина что дитя малое. Мать за это время успела нажарить мяса, яиц, вскипятить чай. Когда все возвращаются, угощенье ставят на стол. Гость ест неторопливо, на вопросы отвечает: что делают домочадцы? как дела в Авотах? Мелнземах? Спасибо, говорит. В Лаукмалях все по-старому, а вот в Авотах и в Мелнземах дочерей или сыновей поджидают.

— Ах, вот как, — роняет отец и замолкает.

В разговор вступает мать, мог, мол, Лаукмалис прихватить с собой и Анците. Глядишь, девочка ее время бы скоротала. За зиму, почитай, сверстников не видит. Лаукмалис помолчал, усмехнулся, довольный, и наконец произнес:

— Путь неблизкий, да по такой ростепели. Куда с ребенком! — И тут же: — Да и дочке моей уж не попрыгать туда-сюда, как бывало. Привязана. В школу пошла.

— В какую школу? — спрашивает мать.

— Не в волостную еще. В имение ходит, к мамзели. Язык учит. Писать, говорить. В имении все на немецком только и говорят. А как станет ходить к Форстманису, дело быстро пойдет на лад.

— Что и говорить, что и говорить, — произносит мать, и лицо ее становится печальным.

— Сыновьям со школой не повезло, у дочки зато все по-другому будет, — произносит Лаукмалис важно. — Как же это я свою дочку не выучу, если ты, работник, и то отправил сына в Елгаву. Ну уж нет! Так и порешили: закончит волостную школу, в Елгаву поедет, на гувинанку выучится, справлю ей тогда синее шелковое платье.

Первое же упоминание о том, что Анците ходит в школу, для Аннеле было что нож в сердце. А потом пошли укол за уколом: и про немецкий язык, и про Елгаву, про гувинанку, и про синее платье.

А у нее ничего-ничегошеньки такого нет.

Что такое гувинанка, она, по правде говоря, не знает, по, наверное, что-то большое и важное. Анците Лаукмале по новой дороге идет, а ей на обочине оставаться. Кажется ей даже, что Анците поднимается в воздух и летит над ней, как те большие невиданные птицы, что вчера, размахивая крыльями, неслись по непаши и про которых мать сказала, что это, верно, лебеди-кликуны. И почему-то плакать захотелось, когда смотрела она на них, а сейчас слезы и в самом деле на глаза наворачиваются, душат. Только бы не всхлипнуть, не опозориться перед взрослыми. И чтобы не разрыдаться на глазах у всех, она выскочила за дверь. А когда спряталась за дальний угол избы, дала волю слезам — всхлипы перешли в рыдания. Но она тут же справилась с ними, загнала подальше — разве слезы горю помогут? Добьешься разве слезами чего-нибудь?

Нет покоя ногам, нет покоя душе. Куда-то бежать надо, догнать кого-то надо. Анците догнать, чтоб не опередила, не выучилась всяким премудростям. Если б только можно было в школу ходить, ног бы не жалела, на крыльях бы понеслась, ничего б не трудно было!

С тяжестью в сердце направилась Аннеле к озерцу, где, как и каждой весной, окрестности оглашали тревожные крики чибисов, охраняющих от опасности свои гнезда, своих птенцов. Никогда не станут они такими умными, как жаворонки, которые, знай себе, рассыпают трели на невидимой высоте, нимало не беспокоясь о гнездах, устроенных то ли в ямке от лошадиного копыта, то ли просто в борозде. Разные птицы, и разные у них судьбы.

Чахлые купальницы, мелкие баранчики там и сям желтели в топи вокруг большой лужи. Не найдешь здесь, сколько ни ищи, цветов, что росли на авотских лугах. Если б отец успел прокопать здесь канавы, вода бы стекла в них и выросли цветы крупные, яркие, красивые. И цветам неодинаково живется.

Так и всем ребятам, всем людям живется неодинаково. Этому каждый день учит Аннеле.

Когда будила мать Аннеле, та первым делом спрашивала: какая погода на дворе? И каждый раз мать не преминет сказать что-нибудь хорошее. Если светило солнце, то это было такое солнце, какого еще не бывало: ну ровно по земле катится. Если шел дождь, то ситничек, который умывает, поливает, всем росту прибавляет. Если был ветер с дождем, то всегда это был добрый ветер, который тучи разгоняет, солнышко вызволяет. А если два, три дня, а то и больше шел проливной дождь, то нынешним утром он как раз и перестанет, выглянет солнце и всем бедам придет конец. Погода всегда была хорошая, и лишь ждала пастушку, чтобы излить на нее свою благодать. Надо только самой быть хорошей.

Ах, эти утра, эти ранние вставанья! Аннеле подозревала, что мать будит ее раньше положенного часа. Только наступит самый сладкий сон, ее тут же и будят. Уши слышат, а руки и ноги не шевелятся, и все тут, спят как убитые. Потому-то и спрашивала каждое утро: а что на дворе? Пока спросишь, пока мама ответит, время и тянется, можно полежать. А потом самую чуточку подождать, не скажет ли мама чего еще? Да куда там! Быстрая она, проворная, нахвалит-нахвалит день, как повелось, потом скажет: вставай, вставай! А сама за дверь и на двор. И вот уже из открытых дверей хлева доносится мычанье, блеянье. Где уж тут поваляться, полодырничать! Хочешь не хочешь, а приходилось делать так, как хорошие дети в сказках, которых мать не уставала ставить Аннеле в пример. Рывком из постели, голову в таз с холодной водой, раз-два — одеться, отложив основательное мытье и расчесывание волос до вечера.

А когда на пастбище измеряла тень, оказывалось, что ничуть она не длиннее, чем в другие утра. И не в чем было упрекнуть мать. Но не каждое ли утро будила она ее слишком рано?

Полдень.

— Спать, спать, дочка, а то утром опять не поднимешься!

Что это мама говорит? Неужто не встает она каждое утро? Неужто идти спать из-за того, что сонливая по утрам? Да еще в такой час, когда делать можно все, что душа ни пожелает.

А дел-то сколько, и каких интересных! Перво-наперво к цветочной клумбе, что в огороде. Как там цветы поживают? Прижились и шалфей, и дикая рябинка, и божье дерево, а какие пышные георгины и штокрозы; саженцы этих цветов принесли от соседей — ведь цветы из дома в дом ходят, словно друзья, посланные богом. Но больше всего заботит Аннеле грядка, засеянная семенами неизвестных цветов. Семена на пасху привезла Лизиня, и вот появились ростки: продолговатые и загогулиной, стеблистые и кустистые, пушистые и гладкие. Слегка касается их пальцами, смотрит, не появились ли где бутончики? Нету. Ждать надо, терпения набраться.

Жаром пышет солнце.

Ни звука на дворе, ни ветерка в воздухе.

Скрипнула калитка.

— Ох, нашумела! — Аннеле вздрагивает.

Но никто не слышал. Спят. Только Кранцис в своей будке недовольно тявкнул:

— Не ходи в самый полдень, Аннеле. Ты же видишь: не могу за тобою следовать. Плавлюсь от жары. — Дышит тяжело, язык высунул.

— Лежи себе, лежи! Я и сама управлюсь.

Только тень за нею бродит. К самым ногам льнет. Широкая канава тянется через ржаное поле. Первая, что вырыл отец. А цветет как! Похоже, украшенный бисером пояс забыли во ржи. Приют в ней нашли все цветы, что растут в поле и на лугу. Трава пышная, сочная, видно, ни скот здесь не бродил, ни человеческая рука не прикасалась. А может, и земляника в цветах прячется?

Так и есть!

Склонившись над ароматными дарами земли, девочка застывает, прислушивается. И думает. Что это? Тишина? Но она звенит и поет. Цветов в поле что звезд на небе, — распустились ромашки, воловьи очи, шелкунец лесной. Алеют, светятся маки, жить которым лишь до полудня. Ржаное поле — зеленовато-коричневый лес колосьев! Все благоухает, звенит, томится, шевелится, дышит. А кто поработал, умаялся, сладко спит в прохладной избе, спит тяжелым сном усталости.

И не знают люди, как светел и щедр полуденный час. Как сладок аромат солнца, как звонко дышит земля. Как чудесно летом и здесь, среди цветов, что растут в канаве среди ржи, колосящейся на новине. Чудесное лето!

В воскресенье, когда солнце перевалило за полдень, на пастбище появляется мать — поговорить с девочкой, попасти коров на местах, куда добраться труднее, чтоб получили свое воскресное угощение. Увидела у Аннеле книгу под мышкой и говорит:

— Вот, вот! Учись! Полезно тебе нынче почаще в книгу заглядывать. Придет зима, в школу пойдешь.

— Как? Этой зимой? — воскликнула Аннеле.

— Да, да. Видишь, как время пролетело. Минет и нынешнее лето, кончится пастушья страда, а ты думала, конца этому не будет. Так и жизнь проходит, словно утренний сон, — говорит она, будто слова из грустной песни произносит.

Вот радость-то! Нежданная, негаданная! Пораженная, Аннеле не знает, что и сказать. Но чего-то жаль тоже. Пастушьих дней? Неужто и вправду они кончились? И никогда не вернутся?

— Зимой в школу пойду, а летом что? Снова пасти?

— Будем надеяться, что нет. Когда приезжал Лаукмалис, мы с отцом толковали с ним об этом. На лето он еще работника нанимать собирается — отцу одному не управиться. И тому, если с ребятишками будет, придется скотину пасти. Тогда сможешь и летом в школу ходить.

— А если придет работник без детей?

— Навряд Лаукмалис такого нанимать станет, — мать покачала головой

— Летом вдвое больше учатся, чем зимой?

— Так говорят.

— Мама, мама, неужто все это на самом деле будет?

— Будем надеяться, детка. Заслужила ты, чтоб в школу ходить.

И вот куда ни пойдет Аннеле, за что ни возьмется, только о школе и думает. Сосчитала месяцы, недели, дни. С каждым днем школа все ближе и ближе. Только едва-едва ползут они, но тот день, что прожит, уходит, побежденный. Да и не впустую проходит время. Заново все книги пересмотрела, все молитвы повторила — без этого в школу и не думай идти.

Библейские сказания назубок знает, катехизис с его заповедями тоже помнит, сбивается только все время на одном: «Что это?». Для чего спрашивать то и дело надо? Из-за этого вопроса иной раз говоришь вовсе не то, что знаешь. Поэтому часто и путаешь. Таблица умножения сыплется, словно бусинки с нитки — считай, как хочешь: с начала до конца или наоборот. Но самая большая гора, которую покорить надо, — это «Переводчик» немецкого языка Шпитца. Половина пройдена, а до осени Аннеле надеялась одолеть его целиком. Правда, чувствует она себя в нем не совсем уверенно. «Переводчик» что куст с шипами — колет, отпугивает, заставляет другой дорогой идти. Стоит только подумать: все идет гладко, замечательно, тут же и споткнешься, словно о пенек, через который не перебраться, и отступать приходится. С «Переводчиком» этим Аннеле ведет войну не на шутку. Одолеть его надо, как судьбу. Это она знала твердо. Каждый, кто хотел выше шагнуть, должен был преодолеть «Переводчика». И только тогда мог приступить к «Двумстам заданиям», выйти на светлый, солнечный простор.

«Переводчик» — ежедневный суровый труд, а «Двести заданий» — праздник, лакомство, которое на потом оставлять положено. Книжка вдвое тоньше «Переводчика», глянешь на нее — и сразу появляется уверенность, что шутя ее преодолеешь. Собраны в ней небольшие рассказы, стишки, сказки. Почти все в них Аннеле понятно, а когда попадется незнакомое слово, Аннеле думает над ним долго-долго, и так его повернет, и этак, пока не отгадает. И все легко запоминается. Одолеет «Переводчика», «Двести заданий» сами в руки упадут, как спелые яблоки.

Часто думает Аннеле и о своем будущем учителе. Видеть его она не видела, но по рассказам других знает, что он высокий, статный, ростом с отца, с большими голубыми глазами, которые каждую проделку мальчишек замечают, и если он поднимет палец, а то и линейку — что бывает нередко! — то дрожит весь класс. Подумаешь об этом, и так странно кольнет в груди. Но Аннеле отгоняет страх. Учитель не только строгий, но и добрый, хороший. Да и Аннеле уже не маленькая, не будет же она стоять, засунув палец в рот, и молчать. Вернее всего учитель удивится: и когда эта девочка успела столько узнать? А еще так случится: все стоят возле кафедры и каждый должен отвечать. Но никто правильно ответить не сможет. Один пожмет плечами, другой. Тогда учитель обведет своими ясными глазами ребят, увидит Аннеле. «Пусть ответит девочка с новины», — укажет он на нее, потому что имя Аннеле сразу не запомнит. И то, что задано, Аннеле без запинки ответит. Нигде не споткнется. И тогда учитель скажет: «Хорошо. Девочка с новины, пройди вперед и сядь на первую парту». А на первой парте сидит тот, кто учится лучше всех.

Дождаться бы поскорее!

Все, что было до этой поры, затмила радость предстоящего ученья, лихорадочные приготовления к школе, волнение. Прежние обязанности выполняла Аннеле скорее по привычке, мысли ее были далеко-далеко.

Близилась осень. С каждым днем огненная дуга, по которой катилось солнце, становилась короче. Ветер приносил с поля запах спелых колосьев. Ближний лес огласился непривычными звуками. Лаяли собаки, трубили трубы, раздавались выстрелы. Однажды на горушку, что возле леса, взлетел пушистый ком и с громким визгом понесся к Аннеле. Это был Кранцис, который стал часто тишком убегать из дома и пропадать много дней кряду. Подбежал, дрожит весь от страха, упал на брюхо, ползет, хвостом виляет, скулит, словно наказания боится. А когда девочка к нему наклонилась, испугался, отпрыгнул — а вдруг ударят. Долго приманивала его Аннеле, звала, пока, наконец, пес не подчинился ласке, подполз ближе и, повизгивая, стал лизать руки.

— Что с тобой, Кранцис? Что стряслось, собаченька?

Она простила его. Но за что? Что пережил он в лесу? Что совершил, за что просил прощения? Как бы там ни было, на сей раз Аннеле отпустила ему провинность, наказав четвероногому другу впредь не убегать на чужую сторону, леса остерегаться, где поджидают его всякие напасти.

Кранцис был за все благодарен, признателен — кругами носился вокруг девочки, прыгал, громко лаял. Весь день он ходил за нею следом, был хорошим сторожем и верным другом, малейшую попытку овец нарушить порядок пресекал в самом зародыше, читал в глазах Аннеле каждое ее желание, выказывал готовность играть, проявлял ловкость, словом, вел себя в тот день так, что заслуживал только похвалы, а на другой день исчез с самого утра.

— Где Кранцис? — спросила Аннеле, когда в полдень пригнала стадо домой.

— Да не видать что-то.

— Как бы не случилось с ним чего.

— Что ему сделается? — не задумываясь, ответила мать. — Привык шастать окрест в последнее время. В лесу стреляют, трубят охотники. Будоражит это его. У собаки и нрав собачий. Сам-то он наполовину борзая, вот и тянет его след искать, гоняться за зверем. Появится, никуда не денется.

Но и вечером миска с едой осталась нетронутой, конура пустой. Собака не появлялась.

— Кранцис пропал! — встречала Аннеле каждого домочадца, надеясь на утешительный ответ. Но взрослых судьба Кранциса не волновала. Микелис, так тот даже посмеивался: «Ноги протянул твой Кранцис. Так ему и надо. Не лезь в капкан. Чего искал, то и нашел».

И только отец утешал:

— Не печалься! Погнался, видно, вместе с охотничьими собаками. Поди прибежит.

Не прибежал Кранцис и на другой день — ни утром, ни вечером, когда скотину в хлев загнали.

— Пропал Кранцис, — Аннеле горестно покачала головой.

— Похоже на то, — подтвердила и мать. Этого Аннеле вынести не смогла, уронила на землю все, что держала, и бросилась к лесу.

Нарядный луг скосили, он высох. Аннеле остановилась и стала звать, аукать, подманивать. Но не напрасно ли? Ведь два дня зовет его. А может, лежит он где-нибудь раненый? Может, еще откликнется, заскулит? В вечерней тиши она услышала бы и как трава растет. Но вокруг царило безмолвие. Лес отнял у нее Кранциса.

Тьма сгущалась.

«Кранцис, дружочек мой, Кранцис, дружочек мой», — шептала девочка и, печальная, возвратилась домой. Шла новиной, где Кранцис прожил свою такую короткую жизнь.

«Кранцис, дружочек мой, Кранцис, дружочек мой».

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления