Онлайн чтение книги

Бог, природа, труд

ЗИМА

Нынешней весной жилую избу достроить не успели. А после не спорилось дело. Недоставало не только одного работника, недоставало и его сноровки, его советов. Временный домишко превратили в клеть; в избе, что стояла напротив, где жили летом и где умер отец, не было печи; и с приходом зимы все поселились на хозяйской половине, пригодной для жилья, — здесь была плита с очагом, тепло и сухо. В углу, за большой печью, разместились Ауки. Широкую кровать, на которой Аннеле спала вместе с матерью, поставили в светлом углу, возле окна, у другой стены стояла длинная батрацкая лавка, на которой ночевал Микелис, когда наезжал из Лаукмалей. Случалось это все реже и реже, посылали его больше почета ради, чтоб Аука, мол, совсем не разленился. Впрочем, у того и вправду не ладилось, когда не было за кем идти следом.

Микелис тоже не очень-то годился в зачинщики. Сам в этом признался: «Куда мне с моей хворобой! Какие горы сверну? Был бы еще Кришьянис!»

Крохотный стол у окна. За ним Аннеле учила уроки, заткнув пальцами уши, — в углу; где разместились Ауки, беспрерывно ревело, храпело. Глянула мать, пожала плечами: «Шум этот, что ли, мешает? А что б ты поутру делала, когда сама Аукениха носом ребят в книжку тычет? Вот где реву, вот где слез! Словно из ведра льются!»

С какой радостью поделилась бы Аннеле с другими тем, что знает сама. Каждый бы день приносила что-нибудь новое, словно гостинец праздничный. Но кому об этом расскажешь? Маме? Выслушает она, иной раз улыбнется: «Да, да, мне бы вот в свое время по школам столько ходить! А нынче и в голову ничего не лезет».

С отцом бы они вместе учились. Он не сказал бы, что в голову ничего не лезет.

А вот Кристапу надо учиться. Вот-вот в школу пойдет, а идти туда, ничего загодя не зная, все одно, что поутру на пастбище без хлеба. Вот и бьется с ним Аннеле, а тот колючки выставляет, ровно ежик, — не тронь меня, и все тут.

— Дурья башка! Ничего в него не вобьешь! — сокрушается Аукениха.

— Вобьешь! — не отступает Аннеле.

Жужжит прялка. Кристап нянчит маленького Марциса. Треплет его, тискает, так что малыш ревмя ревет. Аукениха рывком останавливает прялку — даже нитка рвется, и Кристапу достается хороший тычок. «Не дразни ребенка, дай его сюда».

— Подойди ко мне, Кристап, я тебе что-то покажу.

Кристап скулит, на мать поглядывает.

— Можно?

— А толку-то что? — Мать безнадежно машет рукой.

— Увидите, толк будет, — заверяет Аннеле.

Кристап останавливается возле девочки. Произносит задиристо:

— Ну что? Что ты мне покажешь?

— Погляди сюда хорошенько. Я покажу тебе, что земля круглая и вертится вокруг своей оси.

Аннеле считает, что если это поймет Кристапинь, то уже много знать будет.

— Сказки все это!

— В это и я не верю, — откликается Аукениха.

Но тут вступается мать Аннеле:

— Как же не веришь, если в школе учат?

Хочет она помочь Аннеле.

— Школа-то школой, а как же так: то не вертелась, а то вдруг вертится! — упрямится Аукениха.

— Она всегда вертелась! — с убежденностью молодого ученого произносит Аннеле. Но тут же вспоминает, что в первый раз тоже этому не поверила. И не поняла, пока ей как следует не объяснили. И продолжает с горячностью:

— Я тебе все покажу. В школе учить придется, а ты уж немного будешь знать об этом.

— А кто мне велит знать, если я не захочу? — упрямится Кристапинь.

— Болтают всякую всячину, а дети запоминай. Пусть кто хочет верит, меня не заставишь, — не унимается Лукениха.

— Может, про землю все господа выдумали? — ввернул и Микелис.

— А эта дура девчонка и уши развесила, — задиристо произносит Кристапинь.

— Ой, Микелис, что вы такое говорите! Поддакиваете, а ему ведь в школу идти!

Как же добиться успеха, если никто не верит?

Микелис не хочет ходить в виноватых и машет руками.

— Нет, нет! Раз в школе тому учат, так оно, должно, и есть.

Кристапинь гордо выпрямляется.

— Ну, раз так, давай шпарь! — говорит.

Аннеле проводит на листе бумаги волнистую линию, которая должна изображать море, и чертит над ней маленькие крестики — корабли.

— Море будто бы гладкое, как доска, но это тебе только кажется. А когда плывешь по морю, оно поднимается тебе навстречу, как гора.

— С чего бы это я плыть должен? — презрительно пожимает Кристапинь плечами.

Но Аннеле не отвлекается, она идет по проложенной учителем тропе.

— …как и на земле, когда ты видишь сначала верхушки, так и по морю, когда плывешь, видишь сначала мачты, поэтому…

— Какие мачты? Это море, а это корабли! Раз плюнуть! — И Кристапинь плюет, вырывает листок у Аннеле из рук и швыряет его на пол. — Ерунду ты мне тут не мели!

— Это корабли, корабли! Мои корабли! Хочешь, я тебе сто таких понаделаю? И море у меня есть! Хочешь, покажу? — кричит Янцис, вытаращив глаза, и бросается подбирать листок. И если Кристапинь слушать ничего не хочет, то для его ушей все это слаще, чем мед. Все, о чем бы ни рассказывала Аннеле. Разве есть что-нибудь на свете, чему бы он не поверил? Нет такого на свете, потому что он сам среди чудес живет. С ним заодно и оба младших, они так и липнут к Янцису, а от Кристапа не знают, куда спрятаться. И рассказывает Аннеле этой троице про страны, где растут орехи, величиной с ребячью голову, где птицы размером с теленка, а в лесах рычат звери, и рык разносится по лесу, словно гром.

И Микелис прислушивается, а потом недоверчиво роняет:

— Про чужие-то земли вам толкуют. А назови-ка мне школу, где про нашу землю рассказывают? Так ее тебе и дали. Господа там первые. Помещики.

— Что это за земля?

— Земля, земля. Такая земля, которую поделить надо. Был бы Кришьянис жив! Он часто толковал про нее. Будет да будет. Поделят да поделят. Справедливость настанет. А где она?

— Получил свои три аршина, — бросает Аука.

— Затихнет все, затихнет, увидите. Веры той нет больше. А не станут говорить о земле люди, ничего и не выговорят себе.

— Выговорят. Увидишь. Один, что ли, Кришьянис верил? — снова вступает Аука.

— А что вера твоя, коли языка нет. Верные слова говорил Кришьянис. Он бы выговорил.

Как-то, возвратившись из школы, Аннеле увидела на батрацкой лавке незнакомого мужчину. Он приехал вместо Микелиса, которого хворь-таки уложила в постель. Поможет Ауке дрова заготовить, кое-что по дому переделать. Чужой подрядился на всю зиму и всю зиму будет жить в Новом доме.

Такая замена не пришлась Аннеле по сердцу. Микелиса она всегда поджидала — хоть и суровый был с виду, но слушать, как говорил он, весело было. И с детьми был приветлив. А в последнее время он стал дорог Аннеле еще и потому, что все время вспоминал отца, вспоминал, как вместе работали.

— Что ему надо, этому дядьке чужому! — Пожала она плечами.

— Не дядька никакой, а парень.

— А звать его как?

— Сприцис.

«Ну и странное имя», — удивилась Аннеле. И уже тем был виноват новый жилец, что носил такое имя.

Сприцис был высокий, ходил ссутулясь. Похоже, у него что-то болело. Лицо хоть и молодое, но увядшее, голубые глаза поблекли, волосы светлые, прилизанные.

Мать стояла возле плиты, варила обед, когда Аннеле вернулась из школы. К столу позвала и Сприциса. «Как? И чужого тоже?» — недоуменно спросила Аннеле.

— А как же! Хоть раз в день человеку горячего надо. Остальное уж сам как знает.

— Он, что, всегда будет есть с нами вместе?

— Но ведь и Микелис с нами ел.

Да, правда. Микелис ел за этим же столом, да так основательно, что ложку не бросит, пока дотла не выест. И все-таки Микелиса не слышно было и не видно. Как не замечаешь муху, которая жужжит под потолком. Как не слышишь шума ветра за окном. Он был, и как будто его не было. Занимал место, но не мысли. Хотели — слушали его, если же нет — и внимания на его болтовню не обращали. С чужим было все по-другому. Он улегся на ничье место, и сразу стало как-то неуютно. Хоть больше молчал. А ел и того меньше, да медленно, смакуя, тщательно выбирал.

— Не по душе пришлось? — спросила мать, когда чужой раньше всех положил ложку.

Нет, нет, вкусно, только он едок небольшой. «Желудок» не принимает.

Так он живот называл. Как рижская тетушка. Много он знал чужих, заимствованных слов, которые со временем прижились и в Новом доме. Сприцис служил в солдатах, потом по городам, в присутственных местах, но городская «живодерня» не для него оказалась. Вот и подался на село.

Мать тоже вскоре отложила ложку. После смерти отца совсем она мало есть стала. Сприцис заметил это. Что с ней? Почему не ест? Выспросил все, что да как. Мать отвечала неохотно, но он сам все вызнал: задаст вопрос, утвердительно головой покачает. Желудок во всем виноват, наконец сказал уверенно. Лекарство предложил.

Тут же вскочил, словно нашлось полезное, нужное занятие, и, чуть загребая ногами, подошел к своему сундучку. А в нем тщательнейшим образом были уложены кулек к кулечку, коробочка к коробочке. У него, мол, чаи разные, травы сам собирал, сам и сушил. Все названия знает и от чего какая помогает.

В глазах домочадцев Сприцис сразу на ступеньку выше поднялся. Настои свои готовил сам. По вечерам придет с кастрюлькой, отольет. Матери полегчало. Она пьет и, знай, нахваливает.

И Аукенихе понадобились отвары Сприциса. И голова-то кругом, и колотье в боку, и пучит. Она тоже пьет, и у нее всю немочь как рукой сняло.

Повезло Сприцису и с ребятишками. С маленьким Марцисом однажды беда приключилась: Кристапинь все возился с ним возле плиты, раскалившейся чуть не докрасна, да вдруг возьми и урони его прямо на плиту и кожу до мяса сжег. Кристапу каждый день доставалось от матери — нашлепает, нашлепает его да впридачу патокой привычной брани обольет — та у Аукенихи всегда на языке была. Но рана не заживала, и малыш плакал целыми днями. Сприцис осмотрел рану, прочистил, приготовил мазь, и через несколько дней все прошло. Аукениха выпросила и для других своих сорванцов лекарство. Болезней у них никаких не было, а вот упрямы донельзя. Что Кристап, что Янцис. А с последним и вовсе морока была: не пускают его босиком по льду кататься или по снегу бегать, так он как примется кричать, прямо заходится от крика. Стоило матери сказать, чтоб обулся, он тут же падал на землю, сучил ногами и синел от крика. Аукениха уж сомневаться стала, в уме ли мальчишка. Ясное дело, тронулся. И она верила, что лекарства Сприциса вправят ее детям мозги.

Сприцис был умный, добрый, готов был всем помочь. И умом своим не разбрасывался. Слушает, ждет, пока другие выговорятся, и только потом скажет, что думает. Да так скажет, что никто и возразить не может. Чересчур умный, решила Аннеле.

Он готовил свои настои, предлагал всем, но, кроме них, не признавал ничего. Докторов высмеивал, знахарок презирал. Колдовское племя! Так и сказал.

Но ведь бабушка тоже ворожила и на синей бумаге крестики, обведенные кружочком, рисовала. И слова ее помогали, и крестики; и людям, и скотине. А то разве б шли к ней толпами? И травы она знала не хуже Сприциса, а может, и лучше — слава о ней далеко разнеслась. А Сприцис говорит: колдовское племя! Это что ж, и бабушка, значит, тоже? Да как он смеет?!

Нет, этих слов простить ему она не могла.

А Сприциса и в глаза хвалили, и за глаза. Как-то в воскресенье пришла соседка, которая прослышала про парня, что живет в Новом доме и пользует целебными травами. Сидела, болтала с Аукенихой. Матери дома не было. Поехала в церковь да к родне. Сприцису тоже понадобилось в ту сторону, вот он и предложил править лошадьми. Но раз Сприцис едет за возницу, Аннеле никуда не поедет. Сразу же оказалось столько уроков, что не до гостей было.

А женщины меж тем трещат, словно сороки. Затыкай не затыкай уши, все равно слышно. Все про Сприциса да про его чародейные снадобья. Благодетель он, благодетелем и останется, только б жену ему подходящую, сможет жить не тужить.

— Да кто ж пойдет за такого?

Видно, вслух подумала Аннеле, потому что тотчас и ответ последовал:

— Не пойдет? Да твоя мать первая, если посватается. Намедни-то уехали что тебе жених с невестой. Ладные оба, глядишь и отчим объявится.

— Ой! — чуть не вскрикнула Аукениха и рот рукой прикрыла: как вскочит Аннеле, как швырнет книгу; губы дрожат, еле сдерживается, чтобы не крикнуть, глаза точно острые лезвия полоснули! И во двор, только ее и видели!

— Глянь, гордячка какая! — словно убоявшись своих слов, проговорила Аукениха.

— Ну, отчим пусть теперь на пути не попадается — глаза выцарапает! — прыснула гостья.

И обе засмеялись, потому что для них весь этот разговор был шуткой.

Аннеле же слова Аукенихи кольнули в самое сердце. И засели в нем занозой. Она выскочила во двор — боялась выдать себя. Ухватилась за косяк, чтобы устоять на ногах. Что они сказали? Отчим, отчим, отчим! Слова гудели, бились в голове, словно враг швырял в нее камень за камнем.

Теперь-то она поняла, почему невзлюбила Сприциса с первого взгляда. Поэтому! Сердце предчувствовало.

На отцовском месте сидел он, отцовской ложкой ел, да еще из миски отцовской. И мать дозволила.

А о том, что иначе просто нельзя было, потому что не было лишнего места, лишней ложки и лишней миски, об этом девочка не думала.

Вот и с травами своими. Не отвергла их мать, приняла. И хвалила все, хвалила. Настои пила, поправилась, повеселела. О чем это говорит?!

Вон и люди болтают. Об этом, может, давно уже поговаривают, теперь и до нее дошло. Прямо в глаза сказали.

А что было, чего не было, она и сама видела!

Понадобились Бусинке путы — тут же и готовы, крепкие да гладкие; загородка у свиньи развалилась — на другой день сделал новую, крепкую; не могла мать печь затопить сырыми поленьями — под рукой, глядишь, сухая лучина. Обо всем думал, обо всем заботился. О чем это говорит?

Как же раньше она всего этого не видела? Боже мой!

Мать не отвергла услуг чужого человека, приняла их. Хвалила: сноровистый, мол, за что ни возьмется, все у него ладится, благодарила.

А что иначе и нельзя, что мать должна была благодарить всякого, кто хоть чем-нибудь помогал ей, если сама не могла или не успевала, об этом девочка не думала. Мысли ее одолевали недобрые, неразумные. Они бурлили, как вода в котле, который поставили на огонь. Покоя не давали. Все другим светом освещали. Камнем давили на сердце.

Жалость и боль за отца вновь всколыхнули душу. И еще острее, еще безжалостнее жгли они — к ним примешивались сомнение и ненависть. Первый раз ненавидела Аннеле человека. Как обманщик, как вор, он отобрал у нее все. И под гнетом этих ужасных чувств юная душа погружалась в неизведанное одиночество и тьму, погружалась назло тем, кто причинил ей выдуманное ею же горе.

Со Сприцисом она не разговаривала, с матерью только о необходимом. Когда садились за стол, она не подходила, не ела. Пряталась за книгами, как за крепостной стеной.

Она затаилась, стала грубой, нетерпимой, изменилась до неузнаваемости. Но мать долго не замечала этого. Аннеле становилось все горше. «Оттого, что мама о другом думает», — уверяла она себя.

Она побледнела, осунулась.

— Что с тобой? Занедужила? Не ешь ничего, — наконец спросила мать.

И Сприцис стал внимательнее.

— Растет она. Я отвара дам.

Но Аннеле к чаю даже не прикоснулась.

Не было сахара. Сприцис и его принес. Аннеле не притронулась.

Не с кем было поделиться горем. Прошло рождество. Сестра из Елгавы так и не приехала. Не нашлось места, где спать. Брат провел каникулы в Авотах, приехали оба с дядей в гости. Побыли немного и тут же уехали.

Не с кем поговорить, некому пожаловаться. Не станешь же рассказывать о том, что тревожит сердце. Все равно, что при свете дня о призраках говорить.

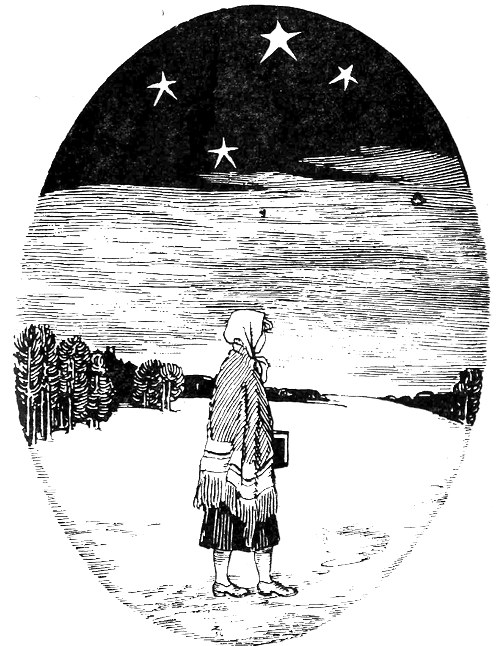

В это горестное время темной зимней ночью мать вдруг стала будить Аннеле:

— Вставай, дочка, вставай! Светает будто. И поезд только прошел. Проспали. Часы остановились.

Поезд? Да, вон он грохочет в лесу. Значит, пора вставать.

С минуту посидела Аннеле на кровати, как оглушенная. Руки и ноги словно свинцом налиты. Все спят? Все проспали? Дышат тяжело, глубоко. Тьма облепила замерзшее окно, будто тяжелая сырая тканина. Так и тянет прилечь на подушку.

— Вставай, вставай! Опоздаешь!

Книги никак не найти. Куда с вечера положила? Не помнит. Голова сном одурманена. Сражаются, кто кого.

Да вот же книги, стопкой перевязаны.

— Поешь чего! Хлеба вот, молока. Дома-то будешь, когда стемнеет.

— Некогда, некогда.

Мать раскрывает дверь:

— Беги, беги! А темень-то какая нынче! — добавляет опасливо. Но вот дверь закрывается. Тухнет свеча. Воцаряются холод и тьма.

Глаза привыкают к темноте. Вот и тропинка. Узкая, извилистая, тянется она среди сугробов, ею протоптанная. Ну и снега нынче навалило. Случается, бредешь по сугробам, пока колена в кровь не изотрешь.

Девочка ускоряет шаг, идет уверенно. Согревается. Сон прошел, голова ясная. Утренний мороз бодрит, снег поскрипывает, она уж забыла, как трудно было вставать, шагает, на тропинку поглядывает, чтобы в сугроб не ступить.

Еще виден хутор за спиной. Можно смело идти. Но вот она за горушкой, по ту сторону замерзшей лужи и избы сливаются с ночными тенями, исчезают. А впереди на фоне светлеющего неба чернеет Страутская березовая роща; рассветает, думает она.

В березовой роще тьма непроглядная. Галки спят в своих гнездах. В Страутах, приютившихся на берегу замерзшего ручья, ни один огонек не светится. Это что ж, весь мир проспал нынче утром?

Аннеле поднимается на взгорок. Останавливается, охваченная внезапным страхом. Что это? Нет, не заря. Багровая полоса на востоке расплывается — словно огромная птица распростерла свои крыла с белыми перьями. Не рассвет это, а далекое зарево пожара.

Тьма, казалось, сгустилась. Горизонт погрузился в черноту. Снежная равнина будто сажей посыпана, небо тучами заволокло.

Это полночь, полночь!

И поезд последний был, что проходит незадолго до полуночи.

Он, да еще отсвет пожара — вот и обманулась мать.

И как только поняла она это, все вокруг изменилось. И уже не предчувствие занимающегося утра ощущает она, а нечто необъяснимое, пугающее. Она стоит в нерешительности, не знает, что делать. Вперед идти или возвращаться. За спиной окутанная тьмой березовая роща. Пойти назад, туда, где за каждым кустом таится неведомое, таинственное? Нет, лучше уж вперед. Она пойдет медленно-медленно, спешить некуда, до утра еще далеко. Чем медленнее будет идти, тем позже на большак выйдет. Самый нелюбимый отрезок пути. Встретишь еще кого-нибудь. Встретить человека — чужого, незнакомого, да еще поздней ночью на большаке — ничего страшнее, кажется ей, быть не может.

И все-таки приятно сознавать, что где-то есть люди, и они не спят. Единственным живым местом на всем белом свете кажется ей место пожара. Сейчас там спасают скотину, людей, пожитки. В ночи звучат голоса. Девочке грезится даже, что отголоски их слышны в воздухе, звучат они, словно далекое эхо, словно голоса духов или теней, и рассказывают о чем-то, происходившем давным-давно.

Тропинка уводит вниз. Белый отсвет у горизонта затягивает тучами.

А внизу кто-то стоит. Аннеле замирает, пригвожденная к месту. Кто там?

На этот исполненный ужаса вопрос отзывается только ее собственная жизнь, которая пульсирует в каждой жилочке, как неразлучный друг.

Стоит шагнуть ей, и этот «кто-то» будто поднимается и двигается ей навстречу. Надо остановиться, рассмотреть как следует.

— Ну и глупая! Это же камень у дороги! Камень ведь не живой.

— Тук-тук-тук! — пульсирует кровь. — Кто сказал тебе, что не живой?

И правда, разве говорил кто-нибудь?

И тут же почудилось Аннеле, что не одна она в ночи, давно уж не одна.

Из всех впадин, от едва различимого леса, с окраин неба, со всех сторон плывут тени. Молчаливые, бесформенные, неосязаемые, без начала и без конца.

А тени живые?

Железным кольцом сжимает сердце эта бесформенная пустота.

Переломить ее, перебороть! На ногах путы, и она как пылинка в этой таинственной пустоте.

Идти надо, идти. Не страшно. Нет, не страшно. Сердце, что так громко стучит, должно все узнать, все увидеть.

Черная, подвижная тишина ползет следом. Камень вырастает, тянется ей навстречу, один под покровом черных теней, владыка тьмы и вечности.

И вот она уже возле него. Хорошо, легко стало. Словно друг рядом. Она кладет стопку с книгами, опирается на нее. Вот и все. И сладкая истома разливается по телу — словно лопнул обруч, сжимавший голову.

Все ниже и ниже голова склоняется над камнем.

И вот что происходит. Бесформенное обретает очертания. Все никак понять не могла, кто идет за ней следом, и вот они тут.

Образы.

Впереди всех — отец. Такой же, как во сне, что привиделся ей в ночь после похорон. Они были с Лизиней в черной от копоти каморке, рядом с дымоходом, которая всегда казалась пустой и заброшенной, словно могила. И вдруг там оказался отец и еще кто-то. Кто же это? Пастор Циммерманис. Во сне все знаешь. В руке отец держит золотой веночек. Надевает Лизине на голову, а потом, как будто рассердившись, снимает и надевает Аннеле. И все молчит. Одет, как летом, когда выходил в поле, светлый и легкий, словно сверкающая лунная дорожка морозной зимней ночью: и дотронуться можно, и в руках ничего не останется. Как сейчас. Темные волосы, словно венок, обрамляют лицо. Не грустный он, но и не улыбается, не разговаривает. И глаз не видно. Да, нет у него глаз.

А за ним еще и еще. В тумане, в тени — еще и еще.

Песня? Что это за песня? Воскресным вечером, когда отсвет заката гас в маленьком оконце, пел ее отец. Голос матери слышен и голос отца. Аннеле не поет с ними. Песня кажется ей печальной и нескончаемой, как река, которая всегда текла и всегда течь будет, и нет у нее ни конца, ни начала. Когда слышит она эту песню, кажется, что удары молотка отстукивают ушедшее время, время, которое прошло и не вернется никогда.

Года уплывают, летят года,

Как вешние воды мелеют,

Уйдем с годами и мы в никуда,

Сами того не заметив.

За ним все те, кто «ушел»? Не протягивают ли они свои руки к Аннеле, чтобы утащить ее с собой? И чудится ей: она идет быстро-быстро, наклонив голову, а они плывут следом, как черная, вязкая волна, и сердце ее стучит в такт их беззвучным шагам.

«Аннеле, Аннеле, не спи, не засыпай! Замерзнешь!»

Кто это? Зовет кто-то? Она же ясно слышала голос. Нет, только сердце стучит.

Встать, встать!

Где она? И вдруг вспоминает. Спала она? И все это ей приснилось? Не может быть, не может быть! И все же. Но лишь мгновение.

Бежать отсюда, бежать.

Зубы стучат. Холодно, ах, как холодно.

Она припускает бегом.

На большаке оглядывается. Чудится, что тени остались далеко позади и превратились в два черных глаза, бездонных, неподвижных и печальных, невыразимо печальных. И печально смотрят ей вслед.

Школа еще спит. Она заходит со двора, дергает дверь — заперта. Постучать, позвать, чтоб открыли? Пока шла, иначе себе все представляла. Чем ближе становилась школа, тем радостнее становилось на душе — скоро, совсем скоро в тепле окажется. Но только рука потянулась к щеколде, как сразу и отдернулась. Что скажут люди, когда их разбудят? Чудная, скажут. Как объяснит она, почему так рано прибежала, почему мать разбудила ее ночью? Поверят ли ей, не станут ли смеяться? И вправду смешно. Сначала все рассердятся, может, даже перепугаются, а потом начнут смеяться. Над ней и над ее мамой.

Нет, это невыносимо. Стучать не следует. Лучше посидит на пороге, подождет рассвета.

Напротив стоит старая клеть с глубоким черным проемом двери. Вот странно. В дверях колышатся тени, словно невидимые духи затворяют и отворяют двери. Кто-то один в душе ее уверен, что ничего похожего там нет, а второй подталкивает и жужжит, жужжит в уши, что там кто-то есть, что закрывать глаза нельзя, надо быть настороже. И не дает закрыть глаза.

Из нависших над самой землей туч начинает валить снег. Большими мягкими хлопьями падает он. Двор и крыши покрылись толстым белым ковром. И вот, наконец, ночная тьма начинает бледнеть, и забрезжило густо-серое утро. В окне вспыхнул огонек. Слышны голоса. Служанка учителя будит ребят, которые остаются ночевать в школе — дом их так далеко, что они не успевают дойти туда и вернуться обратно. Их немного, всего пятеро или шестеро. А поскольку свободных комнат в школе нет, спят они в классе, прямо на столах. Вставать им приходится рано — надо привести класс в порядок. Это их обязанность. И вот они уже, как муравьи, бегают туда-сюда с тюфячками, метлами, тряпками. Но и сейчас еще нельзя. Первое, что они спросят: чего это ты так рано, выгнали, что ли?

Дорога ожила. Сани проносятся мимо, кто-то спешит спозаранку.

Появляются первые ученики. С ними Аннеле и заходит и школу. Снег во дворе уже утоптан.

Но ждать, пока все собираются, приходится долго. Луците приезжает в нарядных санях, запряженных резвым рысаком. Сам отец ее провожает. Веселая. Улыбается. Бьет ладошку об ладошку — руки замерзли. До чего ж славно прокатиться по свежевыпавшему снегу.

Аннеле поджидала Луците — так хотелось ей поделиться с ней ночным приключением. Сейчас она все расскажет. Но только открыла рот, слова застыли, как ночью рука перед щеколдой. Нет! Вылетит слово — не поймаешь, а потом жалеть будешь, что рассказала. Как объяснишь все, да и верно ли она поймет?

Одна нынешней ночью была Аннеле, одна-одинешенька на всем белом свете. А разве не давно уже так? Только соберется что-нибудь сказать, тут же: лучше не буду, лучше не буду. Не давно ли переросла она своих сверстников, стала им чужой? Одна она. Но только нынче ночью ясно почувствовала это. Учиться надо, учиться!

Одной ей придется шагать, самой себе помогать. Как минувшей ночью. Никто не поможет. Никто ничего не даст. И будет у нее только то, чему выучится. И тогда она решается снова. Учит больше, чем задано. Не только умом, но всеми порами впитывает то, чему учат на высшей ступени, и снова стоит со старшими учениками возле кафедры. Учитель глянул удивленно, чуть заметно улыбнулся, но ничего не сказал. И ученики ничего сказать не осмелились, словно молча признавая за ней это право. И лишь однажды Слудинатайс, когда она — ближе к весне — догнала его группу, самую старшую в школе, и безбоязненно встала рядом у кафедры, ожидая выхода учителя, глянул на нее искоса своими черными, горящими глазами: «Скачи, скачи, полоумная, посмотрим, куда ускачешь», — произнес, всерьез рассердившись.

Аннеле не обратила внимания. Прошли те времена, когда думала она, что Слудинатайс самый лучший ученик и все, что ни скажет он — закон, ибо он так опередил всех, что достоин поклонения; сейчас ей кажется, что она оставила его позади; и она то ли не слышит, то ли просто не слушает ни его самого, ни его приверженцев, толпящихся за спиной, не слушает их насмешек, издевок. Что для нее эти разговоры, ведь она испытала настоящее горе.

Пасха, а за ней и Юрьев день. Еще неделя, и расстанется она со школой.

Все дорожки вокруг школы подметены, пол в классе выскоблен, окна вымыты. Утром учитель входит в класс необычно торжественный, смотрит на каждого испытующе и коротко произносит:

— Сегодня к нам приедет пастор.

Ребята удивлены, взволнованы. Мало кто знает, что пастор еще и попечитель школы.

Слудинатайс презрительно пожимает плечами.

— А что ему здесь понадобилось?

Слудинатайс такой взрослый и такой смелый парень, что может позволить себе так спросить. Но учитель резко прерывает его:

— Пастор послушает вас. Это его право.

Пастору за пятьдесят, он статный, солидный. Его большая белая рука с золотым перстнем покоится на кафедре. Учитель — само почтение — стоит рядом. Они тихо о чем-то говорят по-немецки. Потом пастор задает вопросы и, не называя никого по имени, показывает пальцем то на одного, то на другого. Один отвечает четко, без запинки, другой мнется, путается, третий вообще молчит. Дети перепуганы. Потом он снова беседует с учителем, ставит отметки. И вот называет он по имени:

— Янис Слудинатайс!

Слудинатайс встает, но учитель приглашает его к кафедре.

— Ой-ей-ей! — Луците вцепилась в Аннеле дрожащей рукой. — Сейчас наступит черед девочек. Только бы не меня. Так пастор всегда делает. Сначала слушает всех вместе, а потом вызывает одного мальчика и одну девочку. Лучших учеников. Учитель говорит кого.

Слудинатайс отвечает четко, без запинки. Ни один мускул на лице не дрогнул. Пастор доволен. С высоко поднятой головой Слудинатайс возвращается на место.

— Девочек, сейчас девочек! — шелестит по классу.

Пастор не спешит. Снова говорит с учителем. Потом слышится его удовлетворенное «А-а!».

— Анна Авот!

Аннеле вскакивает. Она растеряна, не знает, что делать. Но ободренная взглядом учителя, подходит к кафедре.

— Ну, мое дитя, учитель рассказал о тебе. Так ответь мне…

Пастор спрашивает Аннеле, гоняет вдоль и поперек.

— Хорошо, дитя мое! — произносит пастор.

И его большая холодная рука касается головы Аннеле.

— Чья ты дочь? Авота? Ведь нет? Лаукмалиса? Знаю, знаю твоего отца. Почтенный человек.

— Мой отец умер.

— Как? — пастор не может вспомнить. Аннеле вынуждена рассказать, кто был ее отец. Наконец пастор припоминает. — Ах да, Кришьянис! Тот, что батрачил! — тянет протяжно.

И Аннеле кажется, что рука пастора сразу стала холодной, а голос слащавым. Дочка Кришьяниса. Того, что батрачил.

«Он бы хотел, чтоб я была дочкой Авота или Лаукмалиса, дочка Кришьяниса не должна так хорошо учиться», — только и подумала она.

— Можешь идти, — произнес учитель, и за ее спиной раздался как будто оправдывающийся его голос: «Очень одаренные дети».

«Дети своего отца», — с упрямой гордостью подумала Аннеле. Этот же учитель готовил и брата к городской школе.

Двух старых коров и нескольких овец продали в Добеле. Две телки остались на обзаведение Кристу, который поселится в Юрьев день в Новом доме. Как-нибудь рассчитается. Остальную живность, которой и осталось-то не очень много, мать заберет с собой в Авоты, где дядя Ансис выделил ей маленькую клетушку в новой просторной избе. Мать знатная пряха, да и по дому ловко управляется, как-нибудь перебьется.

А что будет с Аннеле? Поживет с матерью, пока Лизиня не напишет. А там видно будет. Придется ехать в Елгаву, сестрино ремесло перенимать. Ничего другого не остается.

Так говорила мать с Аннеле, и вместе пересчитали они деньги, полученные от продажи скотины.

Большая часть предназначалась за братово ученье и жилье. «Последняя капля отцовского пота. Больше и взять негде, и продать нечего, — промолвила мать. — Да и за твое ученье платить надо, и так сколько оттягивали».

У Аннеле словно камень с души свалился. Как ждала она этих слов! Наконец-то она сможет заплатить. Не придется больше вздрагивать от случайно брошенного на нее взгляда учителя и думать: а вдруг сейчас он скажет: «Авот, ты не исполнила свой долг!»

— Как следует заплатим учителю! Как следует!

Определенной платы за школу учитель не назначал. Когда отец привез Аннеле в первый раз в школу, сказал просто, чтобы платили, исходя из достатка. И так и сяк раскладывает мать серебряные монеты: сколько останется, если дать столько, и сколько, если столько.

Но сколько ни положит в кучку для учителя, Аннеле все приговаривает:

— Еще, еще моему учителю!

Но как бы ни хотелось, не отдавать же все.

Аннеле не знала еще, что человек, который собирается отдавать долг, может идти с высоко поднятой головой. Она счастлива, но и взбудоражена. С деньгами она имеет дело впервые. Как же лучше всего сделать?

Три рубля судорожно зажаты в кулаке. Горячие, слипшиеся.

— Ну, Авот, что хорошего скажешь?

Она не может преодолеть смущение. Как же так — сразу про деньги?

— У тебя что-нибудь на сердце?

Слипшиеся три монеты гулко стукаются об стол.

— Мать просила привет передать и сказать, чтоб господин учитель не сердился, что больше нет и что так долго пришлось ждать.

Это она добавляет от себя. Придумала по дороге — деньги в добрые слова облечь надо. Но это не совсем то, что хотела сказать, и она краснеет от своей неловкости.

Учитель сидит все так же спокойно, руки лежат на столе, не делает ни малейшей попытки взять деньги.

— За что это ты мне принесла?

— За ваши труды, господин учитель.

— За какие ж труды? Мне радостно было тебя учить. За это денег не полагается. Возьми назад.

— Господин учитель!

— Возьми! Самой пригодятся! Я же знаю, твоей матери сейчас каждая копейка дорога.

— Господин учитель!

Аннеле стоит, сцепив руки. В глазах щиплет. Вот какой он человек!

Стоит, не знает, что предпринять.

Учитель берет деньги, раскрывает ее кулачок, вкладывает еще теплые монеты, сжимает кулачок и подталкивает девочку к двери.

— Ну, иди!

Надо было хоть спасибо сказать, руку учителю поцеловать, как-то выразить переполняющую ее радость — вот ведь какой есть на свете человек!

Но ничего сделать она не успела.

Разве ж не полетишь после этого? Что сделано, то сделано. А в ушах звенит сладостная песня: «За какие ж труды? Мне было радостно. Радостно тебя учить».

Дует холодный ветер, жалит глаза, обжигает щеки. Такой же резкий, как на новине. Аннеле бежит навстречу ветру, так что только брызги из-под ног летят во все стороны. Бежит по узкой тропинке, что вьется по обочине. Стоит оступиться — в залитой водой канаве окажешься. Вдоль дороги пробивались зеленя. Цвели купальницы. Ликовали жаворонки. Весна.

Легко, светло, вольно было на сердце. Как вдруг это случилось? Не вдруг случилось. Бывало уж, обдаст ее всю волной радости и озорства, словно пронзит луч солнца, словно произнесет кто-то: пора! Стань снова здоровой! Но опять заволакивает небосвод — не в силах она поверить. Как можно стать здоровой, если все по-прежнему, если ничего не изменилось?

Навстречу движется повозка. Поклажи немного, но возчик шагает рядом. Узкие сутулые плечи, грудь впалая. Подъехав, останавливает лошадь.

— Здравствуй, Аннеле! И прощай!

— Здравствуйте, Сприцис! Почему вы не сели?

— Дорога разбитая. Лошаденке тяжело будет.

«И отец так бы сказал», — мелькает у Аннеле.

— Ухожу я, — говорит Сприцис.

— Куда?

— В Лаукмали, а потом и дальше. Весточку родич прислал. Место у него хорошее, там я при саде буду.

Аннеле удивилась — ничего этого она не знала.

— Вчера только надумал. Решил: надо идти. Делать нечего. А тут в Лаукмалях лошадь понадобилась, пожитки заодно подвезу. А там уж доберусь как-нибудь;

Говорить больше не о чем. «Но-о-о!» — произносит, дергая за вожжи, Сприцис. И когда лошадь трогается, смотрит Аннеле прямо в глаза и, покачав головой, произносит: «Да, Аннеле, такая она, наша жизнь!»

Идет Аннеле, задумалась. «Такая она, наша жизнь». Что хотел сказать этими словами Сприцис? Может, то, что неприветлива была с ним все это время? И посмотрел так странно. И правда, что плохого он сделал? Как подумаешь, так только одно хорошее. А ему самому как жилось? Бродил с места на место, и голову приклонить негде.

Может, мама жалеет, что он ушел? Мама, мама! А у нее разве горя не было? И ведь хорошо, что кто-то руку протянул, помогал чем мог. Не злой был человек, нет, добрый. И с чего б ей его так ненавидеть, как ненавидела Аннеле?

И все-таки — мама! А что если она сейчас плачет? Если ей жаль Сприциса? Нет, нет. И представить такое невозможно.

Мать встречает ее приветливо, весело. На лице радость и удивление.

— Что-то ты рано нынче!

— Так последний же день в школе.

Обед готов. Мать накрывает на стол. Но Аннеле не садится, нет ей покоя, пока не произнесет вслух то, что заставляет колотиться сердце.

— И Сприцис уехал?

— Ах, встретила?

— Да.

Голос не подчиняется, но она все же скажет.

— А тебе не жалко было?

— Люди приходят, люди уходят. Разве ж всех пережалеешь?

Аннеле уже не может остановиться.

— Отца тебе так жалко было.

— Отца! Скажешь тоже! Так то ж отец! Такой на свете один и был!

Наконец-то, наконец-то свалилась последняя тяжесть с души. Как легко и как радостно стало!

Что ж такого хорошего сказать маме?

Три рубля!

Аннеле, словно по мановению волшебной палочки, преображается, становится шаловливой, озорной и бросает монеты на стол.

— Возьми деньги!

— Что за деньги?

— От учителя!

— Ты не отдала? Почему?

— Давала, а он отдал обратно.

И стала рассказывать все по порядку. Хоть и неловко рассказывать, но радость сильнее.

Слушает мать.

— Так вот как ты училась!

Подумала, головой покачала и говорит:

— Ну, дай-то бог, дай-то бог!

Но отчего она так тяжело вздохнула?

Завтра покинут они Новый дом.

В последний раз обходит Аннеле все места, где скотину пасла. Поля вширь раздаются, выгон уже становится.

На ее глазах ожила новина. Избы новые, поля тучные. Ах, как растет на них! Золотое дно, говаривал отец. Поднял землю непаханную, отдал ей всю свою силушку. Для чего? Никогда не спрашивал он об этом.

Года уплывают, уходят года…

В безвозвратное прошлое ушли те времена, словно смотанная с веретена пряжа. Нет уже ни певца, который пел эту песню на закате воскресного дня, когда лучи заходящего солнца заглядывали в маленькое оконце, нет и той комнатушки — стоит она покинутая, с заколоченным окном, заставленная всяким хламом, неубранная. Остались только воспоминания, отражения, картинка. Она сохранит их в сердце, а само это место станет для него чужим.

Аннеле долго-долго смотрит вдаль и не замечает, как течет время. Думает ли она о будущем? Оно темно и неясно. Ничто не изменилось, но почему-то возникло ощущение простора, нахлынуло половодье чувств. Отчего так? Это не предвкушение счастливых дней, нет. Ведь впереди неизведанное, необъятное, вечно близкое, ради чего, кажется, и существует жизнь, все, что есть, все, что будет. И этот неосязаемый мир протягивает ей невидимую руку, которая придерживает ее и ведет за собой. И она следует за ней. За ней идет.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления