Онлайн чтение книги

Роль читателя. Исследования по семиотике текста

Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi

Глава вторая. Семантика метафоры

2.1. Предисловие

Если бы всякий код позволял нам порождать лишь семиотические суждения*, то в рамках любой лингвистической системы можно было бы высказывать только и исключительно то, что уже предопределено свойствами данной системы, т. е. каждое высказывание (énoncé) было бы – хотя бы и многократно опосредованно – тавтологическим. Однако реально существующие коды дают нам возможность высказываться о событиях, которые данный код не предусматривал, и, более того, высказывать метасемиотические суждения, которые ставят под вопрос правомерность самого этого кода.

Если бы все коды были столь же просты и однозначны, как азбука Морзе, то проблемы бы вовсе не существовало. Правда, и с помощью азбуки Морзе можно сказать много такого, чего эта азбука не предвидела. Правда и то, что азбукой Морзе можно передать инструкции по изменению самой этой азбуки. Но это все возможно потому, что знаки азбуки Морзе обозначают знаки алфавита, которые, в свою очередь, отсылают нас к той сложной системе систем, которая называется «язык». В данном случае «язык» – это совокупная «компетенция» говорящего, включающая в себя систему семантических систем, т. е. совокупную форму содержания. Однако именно этот тип «компетенции», до конца не поддающийся анализу, мы решили также называть «кодом» – не просто по аналогии, но для расширения охвата данного термина[125]См.: Eco U. The Code: Metaphor or Interdisciplinary Category? // Yale Italian Studies 1. 1977. № 1. [Критику понятия код см. также в других книгах У. Эко: Eco U. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington, Indiana U. P., 1984. Гл. 5; Eco U. Semiotica e filosofia del linguaggio. Torino, Einaudi, 1984. Гл. 5. Эти две книги и особенно их пятые главы весьма различны между собой. Есть французский перевод итальянской версии: Eco U. Sémiotique et philosophie du langage / Tr. de l’italien par M. Bouzaher. P.: PUF, 1988.].

Каким же образом этот код, который как будто должен был бы структурировать всю систему знаний, всю систему сознания говорящего субъекта, оказывается способным порождать фактуальные сообщения (factual messages, messaggi fattuali) о новом, не бывшем прежде, опыте и, более того, – сообщения, ставящие под вопрос саму структуру этого кода?

Дело в том, что этот код, оперируя уже известными элементами культуры, тем не менее позволяет нам прикреплять к ним новые семиотические метки; это специфическое для данного кода свойство получило название: «творческая способность (креативность), регулируемая правилами» («rule-governed creativity»)[126]Выражения «rule-governed creativity» и – ниже – «rule-changing creativity» заимствованы из работ Н. Хомского.. Тот факт, что этот код позволяет порождать суждения о новых фактах, также не представляет проблемы: природа данного кода произвольна, и это объясняет, почему он, манипулируя означающими, может соотносить их с новыми означаемыми, которые создаются в ответ на новый опыт. Произвольность кода объясняет и то, что суждения о фактах, однажды сделанные, могут быть интегрированы в код так, чтобы одновременно создать и возможности для новых семиотических суждений. Как же, однако, работает «креативность, меняющая правила» («rule-changing creativity»)?

Простейший пример такой креативности – использование различных метафор, т. е. риторических фигур, в обыденном языке – на уровне, предшествующем специфически эстетическому употреблению языка. Дальнейший анализ проблем, связанных с механизмами риторики, позволит нам полнее ответить на поставленные вопросы. В данном случае мы рассмотрим проблему взаимодействия между механизмом метафоры и механизмами метонимии; по-видимому, к этим двум фигурам можно свести все остальные тропы: как фигуры речи, так и фигуры мысли[127]См.: Lausberg H. Handbuch der literarischen Rhetorik. München: Huerber, 1960; Fontanier P. Les Figures du discours. P.: Flammarion, 1968..

Цель данного рассуждения – показать, что всякая метафора может быть сведена к лежащей в ее основе цепочке метонимических связей, которые составляют каркас кода и служат опорами всякого семантического поля – частичного или (в теории, в идеале) глобального.

Это исследование имеет своим исходным пунктом особый тип метафорной подстановки, используемый в «Поминках по Финнегану» Дж. Джойса. Данный тип подстановки можно объяснить, лишь выявив ту метонимическую цепочку, которая находится под уровнем метафор (можно сказать, лежит в основе этой метафорики). Более глубокий анализ типично джойсовского mot-valise[128]Mot-valise (фр.) – букв. «слово-чемодан» или «слово-складень», то есть слово, составленное из фрагментов других слов; перевод английского словосочетания portmanteau word , придуманного английским писателем Льюисом Кэрроллом (1832–1898), которое впервые появилось в его книге «Алиса в Зазеркалье» (1871). (которое в силу многообразия и многозначности коннотаций обретает значение метафоры) обнаружит и в нем обширную и разветвленную сеть метонимий, скрытую или же явленную в других частях произведения.

На этой стадии анализа «Поминки по Финнегану» предстают как прекрасная модель Глобальной Семантической Системы (поскольку это произведение эксплицитно подает себя в качестве эрзаца исторической вселенной языка) и ставят перед нами те же методологические проблемы, которые возникают при разработке общей семантики, призванной объяснить, каким образом язык порождает метафоры. Вывод заключается в том, что механизм метафоры, сведенный к механизму метонимии, зависит от существования (или от принятия гипотезы существования) частичных семантических полей, которые допускают два типа метонимических отношений:

a) кодифицированные метонимические отношения, выводимые из самой структуры семантического поля;

b) кодифицирующие метонимические отношения, которые возникают тогда, когда структура семантического поля ощущается культурой как недостаточная, неполная и поэтому реорганизуется, чтобы дать жизнь другой, новой структуре.

Отношения типа (а) подразумевают суждения семиотические, тогда как отношения типа (b) подразумевают суждения фактуальные [129]См.: Теория, 3.2..

Польза и смысл такого анализа (т. е. анализа, который за каждой метафорной подстановкой выявляет цепочку метонимий, опирающуюся на кодифицированные семантические поля) состоят в следующем: всякое объяснение, которое сводит язык к метафоре или показывает, что в сфере языка можно изобретать метафоры, возвращает нас к аналоговому (и потому метафорическому) объяснению языка и предполагает некую идеалистическую доктрину языковой креативности; если же, напротив, исходить в объяснении языковой креативности (о существовании которой именно и свидетельствуют метафоры) из метонимических цепочек, опирающихся, в свою очередь, на определенные семантические структуры, то возможно свести проблему креативности к такому описанию языка, которое поддается переводу в термины бинарных оппозиций. Другими словами, в таком случае возможно (хотя бы в порядке эксперимента и лишь для отдельных частей Глобальной Семантической Системы) сконструировать некий автомат, способный создавать и понимать метафоры.

Последнее важное уточнение: предмет этого исследования – не только поэтическая метафора, но метафора вообще. Большинство наших сообщений – от разговоров в обыденной жизни до текстов академической философии – пронизаны метафорами. Проблема языковой креативности возникает не только в привилегированной области поэтического дискурса, но всякий раз, когда язык – для обозначения чего-то, что культура еще не усвоила (и это «что-то» может находиться как вне, так и внутри круга семиозиса ), – должен изобретать комбинаторные возможности или семантические сочетания, не предусмотренные кодом.

Метафора в этом смысле представляет собой новое семантическое сочетание, не предусмотренное никакими правилами кода, но именно само создающее новые правила кодирования. Тем самым, как мы увидим, метафора обретает коммуникационную ценность и – опосредованно – ценность познавательную.

Остается определить, в чем именно заключается специфика познавательной функции метафоры.

Поэтому в данном исследовании мы обратимся к семантическому аспекту метафоры. Аспект семантический сам по себе не объясняет, каким образом метафора может иметь еще и эстетическую функцию. Подобная функция конкретной метафоры создается, помимо прочего, элементами контекста, т. е. зависит от суперсегментных связей. Другими словами, наше исследование рассматривает метафору как способ по-иному сегментировать материю содержания (la sostanza del contenuto) – способ, преобразующий его в новую форму содержания (una nuova forma del contenuto); но это исследование не берется объяснять, благодаря каким именно сегментациям материи выражения конкретная метафора обретает эффект эстетический. Иначе говоря, здесь мне интересно узнать, каким образом слово / fuggitivi /, с помощью которого Леопарди описывает глаза Сильвии[130]Начальные строки стихотворения Джакомо Леопарди (1798–1837) «К Сильвии» («A Silvia»): // Silvia, rimembri ancora // quel tempo della tua vita mortale, // quando beltà splendea // negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, // e tu, lieta e pensosa, il limitare // di gioventà salivi? // Ср. перевод А. Наймана: // О Сильвия, земного бытия // Ты помнишь ли тот срок, // Когда в смеющихся и беглых взорах // Еще краса блистала // И радостно и робко на порог // Дней юных ты вступала? // См.: Итальянская поэзия XIII–XIX вв. в русских переводах. М., 1992. С. 460–461., расширяет возможности применения имен прилагательных в итальянском языке. Но я не ставлю перед собой задачу установить, действительно ли (и если да, то каким образом) положение слова / fuggitivi / после слова / ridenti /[131]Смеющиеся (ит.). или, скажем, использование именно слова / fuggitivi /[132]Бегущие, убегающие; мимолетные (ит.). , а не / fuggenti /[133]Убегающие, ускользающие (ит.). или / fuggiaschi /[134]Бегущие, скрывающиеся (ит.). придает метафоре Леопарди то эстетическое значение, какое за ней обычно признается.

Не случайно в качестве «поля исследования» я выбрал «Поминки по Финнегану» (далее – FW) Дж. Джойса – литературное произведение, которое постоянно и беззастенчиво создает весьма буйные метафоры; в то же время, предлагая себя в качестве модели языка вообще, языка как такового, этот текст позволяет нам сосредоточить наше внимание на проблемах семантики. Другими словами, поскольку FW сами по себе есть метафора процесса неограниченного семиозиса, я выбрал этот текст как «поле исследования» – именно в качестве и в порядке метафоры, – чтобы побыстрее пройти по некоторым тропам познания. После этого мы сможем перейти к более специальным рассуждениям о реальных языковых механизмах – вне пределов «пилотного» текста.

2.2. Мандрэйк делает жест

В третьей главе части третьей FW Шон, точнее его аватара Йон, подвергается суду, по ходу которого Четыре Старца бомбардируют его вопросами. Среди прочего один из Старцев говорит Шону:

«Now, fix on the little fellow in my eye, Minucius Mandrake, and follow my little psychosinology, poor armer in slingslang»[135] Joyce J. Finnegans Wake. L.: Faber and Faber, 1957. P. 486 (= N. Y.: Viking, 1945. P. 486).[136]Примерный перевод: «А теперь устреми свой взгляд на человечка у меня в глазу, Минуций Мандрэйк, и следи за моей психосинологией, бедный бедняжка, кто-кого-пере-тяжка»..

Джеймс Этертон, который идентифицировал огромное количество библиографических ссылок, таящихся в FW, опознал в этом отрывке несомненный намек на одного из отцов церкви – Минуция Феликса[137] Минуций Феликс (Minucius Felix, ум. ок. 250 г.) – римский ритор, обращенный в христианство; автор диалога «Октавий», в котором изображен спор между язычником и христианином; почитается как один из Отцов западной Церкви., которого Джойс должен был так или иначе знать[138]См.: Atherton J. S. The Books at the Wake: A Study of Literary Allusions in James Joyce’s «Finnegans Wake». L.: Faber and Faber, 1959; repr.: N. Y.: Viking, 1960. Интересно отметить: «Октавий» Минуция Феликса начинается так же, как «Улисс». Группа молодых интеллектуалов беседует о Христе, прогуливаясь вдоль берега моря, которое представлено в непрерывном движении; а вдалеке играют дети. Аналогия может быть случайной, но допустимо предположить, что и здесь мы имеем дело с очередным пастишем-воспоминанием Джойса, ненасытного читателя.. Но что касается слова / Mandrake /, то Дж. Этертон признается: «Я не понимаю этой аллюзии». Английское слово / mandrake / значит «мандрагора», но это не помогает объяснить данный отрывок из FW.

Дж. Этертон, очевидно, не вспомнил в этой связи о мире комиксов (с которым Джойс, как нам поведал Ричард Эллманн[139] Ричард Эллманн (Richard Ellmann, 1918–1987) – американский литературный критик и историк литературы, исследователь творчества Оскара Уайлда, Дж. Джойса, У. Б. Йейтса и других англоязычных авторов. Большой известностью и авторитетом пользуется принадлежащая перу Р. Эллмана литературная биография Дж. Джойса («James Joyce», 1959; 2‑е изд. 1982)., был очень хорошо знаком по газетам своего времени): иначе ему пришло бы в голову, что Mandrake – это, возможно, «Mandrake the Magician» («Волшебник Мандрэйк»), популярный персонаж комиксов, придуманный Ли Фальком[140] Ли Фальк (Lee Falk, 1911–1999) – американский писатель, драматург, театральный режиссер и продюсер, более всего известный как создатель комиксов, среди прочего – комиксов о Волшебнике Мандрэйке (Mandrake the Magician), впервые появившихся в 1934 г. и Филом Дэвисом[141] Фил (Филип) Дэвис (Phil / Philip Davis, 1906–1964) – американский художник, рисовавший комиксы про Волшебника Мандрэйка (тексты к которым писал Ли Фальк).. Джойс, который в FW использует таких персонажей из комиксов, как Матт (Mutt) и Джефф (Jeff), не мог не знать и эту характерную фигуру. Примем в качестве гипотезы, что Мандрэйк в FW – это Мандрэйк из комиксов, и посмотрим, что из этого воспоследует.

Мандрэйк из комиксов – искусный фокусник, гипнотизер и иллюзионист. Простым жестом (раз за разом повторяется фраза-формула: «Мандрэйк делает жест»), вперив глаза в противника, Мандрэйк заставляет его видеть несуществующее, принимать пистолет в собственной руке за банан, слышать голоса вещей… Волшебник Мандрэйк – мастер убеждения, мастер дьявольских трюков (хотя он и применяет свою «белую» магию ради благих целей). Короче говоря, он «адвокат дьявола». Интересно в этой связи заметить, что Минуций Феликс тоже был профессиональным адвокатом («Октавий» – своего рода речь в защиту христианства) и к тому же раннехристианским апологетом, чья историческая функция заключалась в том, чтобы убедить язычников в истинности христианской веры.

Теперь нам становится вполне понятным соотношение двух персонажей в приведенном отрывке из Джойса.

В этом отрывке речь идет о борьбе между древней ирландской Церковью и Церковью католической – и Четыре Старца спрашивают Шона, не католик (a Roman Catholic) ли он. Однако – и это характерный для Джойса каламбур – Четыре Старца употребляют в своем вопросе слова «roman cawthrick». По-английски / to caw / значит «каркать» (как ворона). Оставим в стороне вопрос о том, мог ли Джойс за время своей жизни в Триесте узнать антиклерикальный смысл итальянского слова / cornaccia / – «ворон» (так в Италии называют священников). Что же касается слова / thrick / то это явная переделка (с заменой t на th, чтобы была перекличка с одной из фонем слова catholic ) глагола to trick («обманывать», «хитрить»). То, что Минуций Мандрэйк (иначе Шон) – это trickster (обманщик, хитрец, трикстер[142] Трикстер – понятие из теории фольклора: персонаж народных сказок, хитростью выходящий из затруднительных положений. Типичная фигура трикстера – Братец Кролик из «Сказок дядюшки Римуса».), повторяется много раз в том же контексте. Например, на с. 487 возникает имя «Mr. Trickpat».

Оставим в стороне еще один увлекательный сюжет: о возможных связях Минуция Мандрэйка с образом «шута», «мастера розыгрышей» («burlone») различных первобытных преданиях, с образом Schelm ’ы или Бога-Трикстера (мы не знаем, знал ли Джойс об этих фигурах). Эта линия рассуждений связала бы Шона с архетипом шутника-озорника вроде Тиля Ойленшпигеля. Пока же, чтобы не увязнуть в других проблемах, остановимся лишь на одном факте: Шон обвинен в том, что он – trickster.

Когда Шона называют / Minucius Mandrake / (позже мы поймем почему), его – католического священника, знатока оккультных ухищрений, искусного спорщика и маэстро крючкотворства – настигает возмездие в духе Данте. Адвокат – он сам попадает под суд; гипнотизер – он должен теперь сам смотреть прямо в глаза допрашивающему его судье. Таким образом, его чары нейтрализованы и обращены против него самого. Магическая жестикуляция (очевидно, сопровождающая приказ: «Смотри на меня!») также обращена на него самого; жестикуляция, которая чуть ниже, на 486‑й странице, приписывается ему [в реплике Старца]: «Again I am deliciated by the picaresqueness of your irmages»[143]Возможный перевод: «Снова я воспрельщен плутовством ваших обрукзов».; корень / arm / (рука, совершающая жест) вставлен в ключевое слово / image / [образ], которое лежит в основе любой иллюзии[144]См.: Joyce J. Op. cit. P. 486. Еще одно предположение-догадка: слово «picaresque» может быть отсылкой к образу Трикстера как шутника-озорника..

Поэтому резонно предположить, что, будь то Минуций или Мандрэйк, – это всего лишь метафорные подстановки вместо чего-то другого, а именно: всех достоинств и недостатков, которыми наделен Шон.

Но здесь нам необходимо проверить надежность нашей интерпретации и рассмотреть механизм этой метафорной подстановки.

2.3. Кот Феликс

Первый вариант вышеприведенного отрывка датируется 1924 годом. И в этом варианте имя «Мандрэйк» отсутствует[145]См.: Наутап D. A First Draft Version of F. W. L.: Faber and Faber, 1963.. Причина, как (мне) кажется, вполне проста: этот персонаж комиксов появляется впервые лишь в 1934 году. Рассматриваемый отрывок был изменен и расширен между 1936 и 1939 годами. Таким образом, наша гипотеза о происхождении «(пере)носителя» (vehicle) данной метафоры оказывается правдоподобной. Но почему Мандрэйк соединен с Минуцием? Как только в тексте появляется эта пара имен, они воспринимаются как вполне подходящие друг к другу. Но как возникла сама идея соединить их? В паре друг с другом эти два имени как бы вызывают короткое замыкание ассоциаций, однако мы знаем, что большей частью такое короткое замыкание возникает a posteriori, но не предшествует, как побудительный мотив, самому их сочетанию. Минуций подобен Мандрэйку: соединение этих двух имен создает между ними эллиптическое сходство, порождающее метафору, в которой «(пере)носитель» (vehicle) и «(пере)носимое» (tenor) – в виде исключения – соприсутствуют и взаимозаменяемы.

Но почему же именно Минуций и Мандрэйк? Наша догадка о комиксах (если она верна) позволяет дать новый ответ (который, в свою очередь, подкрепляет эту догадку). Минуция звали еще и Феликс. В то же время Феликс – еще один популярный персонаж комиксов (в Италии больше известный как Мяу Мао), кот Пэта Салливэна: он начал появляться в газетах с 1923 года и поэтому, вероятно, был известен Джойсу.

Механизм, лежавший в основе данной метафорной подстановки, мог быть примерно таков: имя «Минуций» отсылает по смежности к имени «Феликс», имя же «Феликс» отсылает по смежности к имени «Мандрэйк» (поскольку оба принадлежат к миру комиксов). Когда выпал средний элемент, оставшееся сочетание имен оказалось как будто лишенным всякого оправдания смежностью и стало выглядеть метафорическим. Возможная взаимная замена (подстановка) Минуция Мандрэйком воспринимается уже не как следствие возможного перехода от одного к другому по цепочке ассоциаций, а как следствие «подобий», т. е. «аналогий» между ними (оба адвокаты, риторы и т. д.).

Этот пример объясняет, каким образом метафора могла возникнуть, но не объясняет, как и почему она функционирует. В самом деле: читатель воспринимает аналогию между Минуцием и Мандрэйком, и это восприятие не зависит от выпавшего среднего термина. Однако можно сказать, что это восприятие зависит от весьма длинного ряда средних терминов, присутствующих в общем контексте книги. Некоторые из этих элементов мы уже рассматривали: trickster, arm, image и т. д. Можно выдвинуть гипотезу, что каждая метафора в FW в конечном счете доступна пониманию потому, что книга в целом, прочитываемая в разных направлениях, содержит метонимические цепочки, оправдывающие эту метафору.

Мы можем проверить эту гипотезу на одном из атомарных элементов FW, на каламбуре, который представляет собой специфический вид метафоры, в основе которой лежат метонимические цепочки.

2.4. Морфология меандро-сказки

Каламбур (pun) – это принудительная смежность (contiguity, contiguità) двух или более слов. Например: sang + sans + glorians + sanglot + riant дает «Sanglorians»[146]Слово из FW (p. 4, строка 7)..

Это – смежность, возникшая в результате взаимных элизий (опущений) и приводящая к многозначной деформации; но все же при этом остаются – хоть и в виде фрагментов – отдельные слова, связанные друг с другом. Такая принудительная смежность дает волю целому ряду возможных прочтений, т. е. интерпретаций: каламбурное выражение воспринимается как метафорный «(пере)носитель» (vehicle) различных «(пере)носимых» (tenors). Лексемы (или их фрагменты), вовлеченные в принудительную смежность, обретают как бы естественное родство и часто становятся взаимозаменяемыми или взаимоподставляемыми, т. е. могут быть подставлены одна вместо другой. Однако в каламбуре метафорная подстановка обретает особый статус, поскольку в данном случае «(пере)носители» и «(пере)носимые» тесно сосуществуют друг с другом, например: «Jungfraud messonge»[147]См.: FW. Р. 460. Строка 20. – это Jung [148]Карл Густав Юнг. + Freud [149]Зигмунд Фрейд. + young [150]Молодой (англ.). + fraud [151]Обман, мошенничество, фальшивка (англ.). + Jungfrau [152]Дева (нем.). ; message [153]Послание, сообщение (англ. и фр.). + songe [154]Сон, мечта (фр.). + mensonge [155]Ложь, выдумка (фр.). .

Все выражения, соприсутствующие в каламбуре, состоят друг с другом в отношениях взаимной заменимости (mutual substitution). Так обстоит дело с именем «Минуций Мандрэйк», и так же – с вышеприведенным каламбуром «Jungfraud messonge»: прочтение «young message» («юное послание») может заменить прочтение «Jungfrau mensonge» («девичьи вымыслы») и наоборот. Каждое выражение есть одновременно и «(пере)носитель» и «(пере)носимое», а весь каламбур – множественная (многосоставная) метафора (a multiple metaphor). В других случаях принудительная смежность не влечет за собой взаимозаменяемости: таков, например, случай со словом cawthrick. Но и здесь остается некая тень предицирования (a shadow of predicability, un ombra di predicabilità), поскольку одно слово как будто определяет другое (ворона – это своего рода трикстер). Таким образом, можно сказать, что каламбур всегда определяет судьбу будущих отношений взаимозаменимости между двумя словами, вовлеченными в принудительную смежность.

Нам могут возразить, что если Юнг и Фрейд или ворона и трикстер ставятся в положение смежности, то это происходит потому, что еще прежде между ними существовало отношение аналогии (и, следовательно, метафоры).

Подобно противопоставлению аналогового и цифрового, противопоставление метафоры и метонимии может уйти в бесконечность, когда одна из противостоящих позиций приводит к другой – и наоборот[156]См.: Eco U. Le poetiche di Joyce. Milano: Bompiani, 2a ed., 1965: похоже, что такой же механизм лежит в основе явления, названного [в этой книге о Джойсе] эпифанией. [См. русский перевод: Эко У. Поэтики Джойса / Пер. А. Коваля. СПб.: Симпозиум, 2003. Глава «Эпифания как эпистемологическая метафора», с. 383–405. Ср. английский перевод: Eco U. The Aesthetics of Chaosmos: The Middle Ages of James Joyce / Tr. from the Italian by E. Esrock. Cambridge, Mass., 1989. P. 74–77: The Epiphany as an Epistemological Metaphor.].

Теоретически мы можем различать два типа каламбуров – в зависимости от того, чем обусловлена в них смежность элементов:

1) смежность по сходству означающих; например, «nightiness»[157]Слово из FW (р. 51, строка 4), которое можно перевести как «ночливость» (или «нощь» – по аналогии с «mightiness» – «мощь»); возможна и ассоциация со словом «nighty» («ночная рубашка»). содержит в себе «mightiness» [ «мощь», «величие»] в силу фонетической аналогии («m / n»); «slipping»[158]Слово из FW (см. ниже). по той же причине содержит в себе и «sleep» [ «сон»; «спать»], и «slip» [ «скольжение», «ошибка»; «скользить», «ошибаться»];

2) смежность по сходству означаемых, например, «scherzarade» – в этом каламбуре обыгрывается аналогия между «scherzo» («шутка», «скерцо») и «charade» («шарада») (общая архисемема[159]Здесь – смысловой элемент, общий для двух данных семем (т. е. «более элементарный», чем они). – Прим. ред. для этих двух семем – «игра»). Впрочем, в основе этого каламбура могло лежать и просто фонетическое сходство между слогами «за» и «ша». Затем мы можем спросить себя, возникает ли ассоциация с «Шехерезадой» прежде всего из-за фонетического сходства или из-за сходства семантического (сказки Шехерезады как игры и загадки), и т. д., и т. п.

Мы видим, что два типа каламбура отсылают один к другому, подобно тому как смежность элементов в метафоре и их исходное подобие взаимно отсылают друг к другу.

Однако на самом деле сила каламбура (как и любой удачной и изобретательной метафоры) заключается прежде всего в том, что до его возникновения никто не обращал внимания на выявленное в нем подобие.

До того как возник каламбур «Jungfraud», не было причин усматривать какие-либо связи между Фрейдом, психоанализом, мошенничеством (fraud), ложью (lie) и ошибками (в устной или письменной речи) (lapsus linguae или lapsus calami). Сходство между этими элементами стало ощущаться как неизбежное, необходимое лишь после того, как была осуществлена их принудительная смежность. Таким образом (и FW служат тому доказательством), достаточно найти способ фонетического сближения двух слов – и сходство между ними непременно будет признано. Самое большее, что может предшествовать такому процессу, – некоторое подобие означающих (хотя бы в точке их соприкосновения); подобие означаемых – это уже следствие.

Использование «поля» FW в качестве уменьшенной модели Глобального Семантического Поля – одновременно и полезно, и обманчиво. Полезно вот почему: чтение FW показывает с предельной ясностью, что даже тогда, когда семантическое родство элементов как будто предшествует их принудительному сосуществованию в каламбуре, на самом деле базовая сеть смежностей-ассоциаций уже заранее делает необходимым то сходство между данными элементами, которое воспринимается как спонтанное. Обманчиво же потому, что, поскольку в тексте все уже дано, трудно определить, что происходит «сначала», а что – «потом». Тем не менее, прежде чем подступаться к теоретическим выводам, попробуем совершить небольшой набег на текст, осознавая всю рискованность подобного предприятия.

Возьмем лексему / Neanderthal / (которая как таковая в тексте не встречается) и посмотрим, какие механизмы позволили автору преобразовать ее в лексему / meandertale /[160]Слово из FW (p. 18, строка 22).. Конечно, можно было бы пойти и обратным путем: начать с каламбура, имеющегося в тексте, и от него дойти до исходных компонентов. Но сам тот факт, что мы можем представить себе два пути, свидетельствует о том, что в данном случае (в отличие от случая с парой / Minucius Mandrake /) эти два направления взаимно обусловлены: было возможно создать каламбур, потому что возможно его прочитать и воспринять; язык (как культурная основа) должен быть в состоянии позволять обе операции. Отметим при этом, что лишь в качестве простой операциональной условности мы начнем движение с одного из слов, составляющих каламбур, чтобы прийти к другим; наверное, можно было бы начать и с другого слова. Но именно в этом и заключается основное свойство языка, понимаемого как пространство неограниченного семиозиса (знакообразования) (согласно Ч. Пирсу): в этом пространстве все выражения объясняются другими выражениями – так, что каждое из них через бесконечную цепочку интерпретантов* потенциально объяснимо всеми другими[161]См. главу 7 этой книги..

Наш эксперимент, таким образом, должен решить две задачи: во-первых, посмотреть, можем ли мы, начав движение из точки, находящейся за пределами языкового мира Джойса, войти в этот мир, а во-вторых, начав с точки внутри этого мира, посмотреть, можем ли мы обойти, «обежать» – множеством непрерывных путей, словно в саду с расходящимися дорожками – все другие его точки.

Далее нам надо будет установить, обусловлены ли эти возможности вхождения и «обегания» всего лишь отношениями смежности. Пока же попытаемся рассуждать в терминах (пусть и не очень четко определенных) «ассоциаций» (фонетических и семантических).

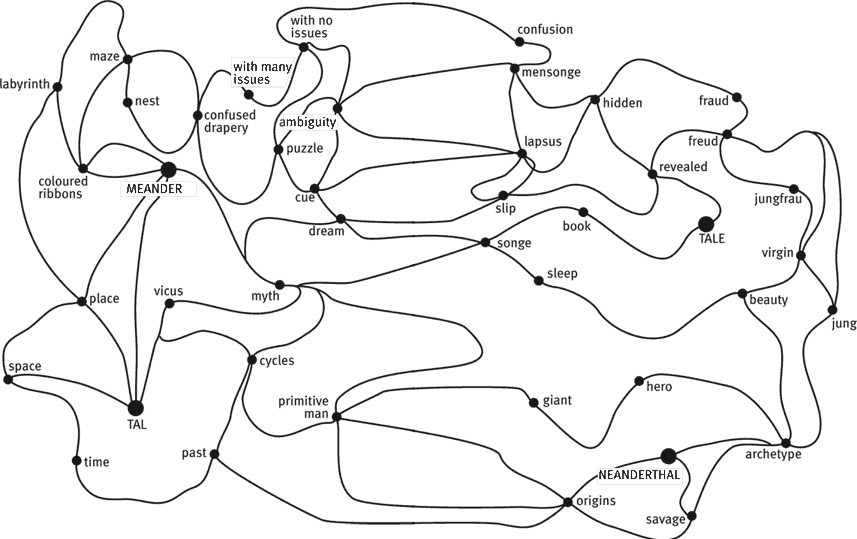

Итак, мы выбрали слово / Neanderthal /. На следующей диаграмме (рис. 2.1) мы увидим, как эта лексема порождает – посредством фонетической ассоциации – три другие лексемы: / meander /(«меандр»), / tal / (по-немецки – «долина») и / tale / («рассказ») – которые вместе образуют каламбур / meandertale /. При этом на «тропинках ассоциаций» возникают промежуточные выражения, состоящие из слов, которые все наличествуют в тексте FW. Ассоциации здесь могут быть или фонетические, или семантические.

Следует еще раз подчеркнуть, что все лексемы, изображенные на рис. 2.1, [кроме самой лексемы / Neanderthal /] – это те и только те, что имеются в тексте FW. Такой же психолингвистический тест, но с другим испытуемым, мог бы породить другие ответы, столь же правдоподобные. Здесь мы остановились именно на таком типе реакции не только потому, что он джойсианский по своей сути (тогда бы целью эксперимента было бы лишь понимание того, как каламбур возник, а не как он читается), но и из соображений экономии, – а еще и потому, что читатель FW, контролируемый (кон)текстом, вовлекается в игру ассоциаций, которую ему, читателю, подсказывает ко-текст (и это означает, что всякий текст, сколь ни был бы он «открыт», образует не поле любых и всех возможностей, но поле возможностей, определенным образом направляемых).

Рис. 2.1

Взаимосвязи на рис. 2.1 показывают также, что каждая лексема могла бы, в свою очередь, стать исходной точкой ассоциативного ряда, который раньше или позже охватил бы все ассоциативные отростки каждой другой лексемы. Диаграмма в целом имеет ценность лишь весьма приблизительной иллюстрации; она обедняет возможное многообразие ассоциаций и в плане количества, и в плане измерений: двумерный граф не может воспроизвести всю игру взаимосвязей, которая возникает, когда лексемы вступают в контакт с соответствующими им семемами. Мы должны представлять себе многомерной не только игру взаимосвязей в Глобальной Семантической Системе реального языка, но и игру на том эрзац-поле, каким является литературное произведение, текст (в данном конкретном случае – FW, текст, более открытый для взаимосвязей, чем многие другие, и поэтому более подходящий для нашего эксперимента).

Если же мы перейдем от диаграммы к самому тексту Джойса, то увидим, как возникают и развиваются все эти ассоциации. Более того, они создают и такие каламбуры, которые определяют природу самой книги. FW – это / slipping beauty /[162]Каламбурное словосочетание из FW (р. 477, строка 23), которое можно перевести как «скользящая красавица» или (что, может быть, точнее по смыслу) «поскальзывающаяся красавица» (ср. «sleeping beauty» = «спящая красавица»). (т. е. спящая красавица, которая во сне [in sleeping] делает оговорки, семантические соскальзывания [slippages] и т. д.), а также / Jungfraud’s Messongebook /[163]Еще одно каламбурное словосочетание из FW (р. 460, строки 20–21), которое можно передать примерно так: «Юнгофрейдевичья обманносоннозаписная (заобмансоннописучая?) книга»., и еще – лабиринт, в котором находится / a word as cunningly hidden in its maze of confused drapery as a fieldmouse in a nest of coloured ribbons /[164]FW. Р. 120, строки 5–6. Это одна из тех сравнительно редких в FW фраз, которые составлены из обычных слов английского языка. Буквальный перевод: «слово, столь же хитро упрятанное в лабиринте запутанной ткани, как полевая мышь – в гнезде из цветастых лент»., и, наконец, / meandertale /[165]Каламбурное слово из FW (p. 18, строка 22), которое можно перевести как «меандрассказ»..

Лексема-каламбур / meanderthalltale /[166]Каламбурное слово из FW (p. 19, строка 25); в нем можно усмотреть по крайней мере такие составляющие, как «meander» («меандр»), «all» («все») и «tale» («рассказ»). становится в конце концов метафорической заменой всего того, что можно сказать о книге и что сказано в ассоциативных цепочках, изображенных на диаграмме (рис. 2.1).

2.5. Игры на «шведской стенке»

Можно предвидеть еще одно возражение против диаграммы, изображенной на рис. 2.1. Ассоциативные связи между точками диаграммы (если исключить четыре главные точки) имеют семантический характер. Семемы ассоциируются между собой благодаря смысловой тождественности. Компонентный анализ мог бы показать, что семемы, ассоциирующиеся между собой, обладают рядом общих сем и различителей [167]См.: Теория: 2.5–2.11.. Объяснять ассоциацию частичным тождеством смысла – это опять-таки объяснять ее сходством или аналогией. Таким образом, наша диаграмма как будто подтверждает тот факт, что в основе принудительной смежности каламбура лежат предсуществующие сходства.

Однако теория семантики в своем историческом развитии дала нам ряд объяснений, способных вновь поставить эту проблему с ног на голову. Если мы перечитаем ассоциативные цепочки, то увидим, что каждая из них может быть истолкована с помощью отсылок к понятийному полю, принятому в данной культуре, или к одному из тех типичных языковых «перекрестков», о которых говорят в своих теоретических рассуждениях Й. Трир (J. Trier), Ж. Маторе (G. Matoré) и другие.

Рассмотрим, например, последовательность, порождаемую [лексемой] / Tal /: «space» («пространство») и «place» («место») – это архисемемы, установленные словарем; отношение между пространством и временем – это типичное отношение взаимодополняющих антонимов, которое, по-видимому, уже воспринято культурой в форме семантической оси (антонимическое отношение – это структурное условие понимания смысла каждой из этих двух лексем: оппозиция пространство – время предшествует семантическому установлению этих двух семем; [вообще говоря,] антоним должен считаться одной из возможных непосредственных коннотаций всякой лексемы и, таким образом, одной из ее наиболее своеобразных семантических примет: не случайно некоторые, более изощренные, словари часто определяют лексему не только с помощью ее синонимов, но и с помощью ее антонимов). Отношение время – прошлое тоже обретается в достаточно очевидном понятийном поле, установленном заранее. Отношение прошлое – циклы (в духе Дж. Вико) возникает как ассоциация из учебника – нечто вроде визуального воспоминания о странице из Monarch Notes [168]Имеются в виду популярные учебные пособия, своего рода сборники шпаргалок для экзаменов по различным предметам.. Таким образом, все ассоциации, прежде чем они воспринимаются как тождества или сходства смыслов, уже воспринимаются как смежности в пределах семантических полей и осей или в пределах компонентного спектра лексемы, учитывающего даже ее самые периферийные коннотации.

Это означает, что все связи-ассоциации уже существуют в культуре еще до того, как художник их использует, претендуя на то, что именно он их установил или открыл. Мы можем даже утверждать, что теоретически мыслимо создание такого автомата, в чьей памяти хранились бы все семантические поля и оси, о которых сейчас шла речь; подобный автомат был бы способен устанавливать и все те связи-ассоциации, о которых мы говорили (или даже пытаться создавать новые, что означало бы или написание новых FW, или прочтение FW способом, отличным от нашего).

Творческий характер каламбура обусловлен не цепочкой связей-ассоциаций (которые уже существуют в культуре): творчество – это «короткое замыкание» в цепи, которое и называется метафорой. Потому что на самом деле между / mensonge / и / songe /, помимо фонетического сходства, нет смежности. Чтобы соединить их, необходим был прыжок от одной точки к другой, на диаграмме непосредственно с ней не связанной. Однако эти две точки не связаны между собой непосредственно потому, что данная диаграмма неполна. Более полный охват всех понятийных полей, существующих в культуре, дал бы возможность сразу перейти от / Freud / к / songe / или от / fraud / к / Freud / (независимо от их фонетического сходства), или от / Freud / к / Jung /.

Это означает, что за видимым «коротким замыканием» метафоры (при котором сходство между двумя смыслами вспыхивает как будто в первый раз) на самом деле кроется непрерывная сеть («паутина») связей-ассоциаций, существующих в культуре, – и наш гипотетический автомат мог бы «обежать» ее всю с помощью последовательных бинарных выборов.

Метафора может быть изобретена, потому что язык, в своем процессе неограниченного семиозиса (знакотворчества), образует многомерную сеть метонимий, каждая из которых объясняется не столько природным, естественным сходством составляющих ее элементов, сколько условностями (конвенциями) данной культуры.

Воображение было бы неспособно изобрести (или воспринять) какую-либо метафору, если бы культура не предоставляла ему базовую сеть произвольно установленных связей – в виде возможной структуры Глобальной Семантической Системы. Воображение – это не что иное, как логическое рассуждение, которое стремительно пробегает по тропинкам семантического лабиринта и в своей стремительности теряет ощущение его «железной» структурированности. «Творческое» воображение может совершать такие смелые экзерсисы именно и только потому, что существует «шведская стенка», которая поддерживает его и подсказывает ему движения своей системой горизонтальных и вертикальных брусьев[169]См.: Quillian R. M. Semantic Memory // Semantic Information Processing / Ed. by M. Minsky. Cambridge, 1968 [= Quillian, 1968], а также Теория, 2.12.. «Шведская стенка» – это Язык (la Langue). Упражняется-играет-резвится на ней – Речь (la Parole), реализуя свое умение (performing the competence).

2.6. Риторика «шведской стенки»

Семиотическое объяснение различных риторических фигур может быть предпринято в развитие теории интерпретантов так, как это сделано в Модели Q[170]Модель Квиллиана (Модель Q) – это множество узлов, связанных между собой различными ассоциативными связями. Значению («означаемому») каждой лексемы, хранимому в памяти, в модели соответствует некий узел, в котором термин, соответствующий данной лексеме, занимает положение «патриарха» и называется типом (type) (в том смысле, в каком это слово понимал Ч. Пирс). Определить тип А – значит использовать в качестве его интерпретантов ряд других лексем («означающих»), которые в таком случае выступают как токены*. // Значение («означаемое») лексемы образуется множеством связей с различными токенами, каждый из которых, в свою очередь, становится типом В, т. е. «патриархом» новой конфигурации, которая включает в себя много других лексем в качестве токенов. Некоторые из них были также и токенами, относившимися к типу А. Более того, тип В может иметь тип А как один из своих токенов. // «Общая структура памяти как целого образует огромное множество конфигураций, каждая из которых состоит из “головного” узла и связанных с ним узлов-токенов» (Quillian, 1968. Р. 327). // В рамках данной модели каждый знак определяется через свои взаимосвязи с универсумом всех других знаков, которые выступают как интерпретанты, но каждый из которых готов сам стать знаком, интерпретируемым всеми остальными. Таким образом, модель как целое основана на процессе неограниченного семиозиса. Взяв за исходную точку какой-нибудь знак, который будет сочтен типом, можно обойти («обежать») – от центра до самой дальней периферии – весь универсум элементов культуры. Каждый из них может, в свою очередь, стать центром и породить бесконечные периферии..

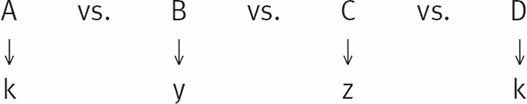

Предположим, что существует код, задающий систему парадигматических отношений такого вида:

где горизонтальные линии образуют парадигму различных семем, а вертикали образуют отношения между семемой и семой, или семантическим признаком (так, k – это семантический признак А; очевидно, что – согласно Модели Q – k может, в свою очередь, стать семемой k, которую можно анализировать с помощью других семантических признаков, среди коих может быть даже признак А).

Обозначать А через k – это синекдоха («парус» вместо «корабля», pars pro toto[171]Часть вместо целого (лат.). ). Но k может быть, например, семой «корона», характеризующей семему (А) «король». Поэтому обозначение А через k может быть также и случаем метонимии (в традиционных терминах; в терминах нашего теперешнего подхода подобные различения теряют смысл). Но k – в нашем коде – является еще и семой другой семемы, а именно D. Поэтому – через посредство k – мы можем вместо А поставить (подставить – to substitute) / D /. И это будет метафорой. Например, длинная белая шея – общее свойство и красивой женщины, и лебедя. Поэтому женщина может быть метафорически замещена (substituted) лебедем. Очевидно, что в данном случае одно существо поставлено (подставлено) на место другого в силу их взаимного сходства. Но само это сходство обусловлено тем, что в коде предсуществуют определенные отношения подстановки (substitution, sostituzione), которые так или иначе соединяют ее объекты.

Теперь представим себе, что существует практика языка, в котором k обычно подставляется вместо А. В таком случае k становится, в силу принимаемого соглашения, одной из возможных коннотаций А. Метафора, становясь привычной, входит составной частью в код и в конечном счете может утвердить себя в качестве катахрезы («горлышко бутылки», «ножка стола»).

Однако остается в силе утверждение, что подстановка произошла потому, что в коде ей предсуществовали связи и, соответственно, смежности. Это как будто подводит нас к выводу, что метафора покоится на метонимии. Если Модель Q действительно основана на неограниченном семиозисе, то любой знак в конечном счете должен зависеть от связей, предусмотренных кодом. Ясно, что могут выявляться связи, о которых никто никогда прежде не думал. В этом случае мы имеем неоднозначное сообщение (an ambiguous message). Эстетическая же функция языка стремится создать такие связи, которые еще не существуют. Тем самым она стремится расширить, обогатить возможности кода. Но даже и в этом случае метафорная подстановка может опираться на практику метонимии.

2.7. Корона и белый воротничок

Теперь нам следует прояснить термины «метафора» и «метонимия», поскольку до сих пор последний термин, по-видимому, употреблялся в метафорическом смысле.

Всякая теория метафоры определяет эту фигуру как подстановку (substitution) одного элемента языка вместо другого (операция, происходящая сугубо в пределах семиотического круга) – но в силу сходства между их референтами*. Именно эта якобы необходимая отсылка к референтам (и к их предполагаемым отношениям подобия или аналогии) подвигла нас на критику представления о метафоре как о таком понятии, которое не может быть определено в чисто семиотических терминах. Теперь же, предлагая сводить каждую метафору к цепочке метонимий, мы рискуем вновь оказаться перед необходимостью прибегать к референтам. В самом деле: ведь риторика объясняет метонимию также через отсылку к референтам. Мы обозначаем «короля» с помощью слова «корона» только потому, что есть фактическая смежность между королем и короной (тот факт, что король носит корону, – это именно факт, а не лингвистический феномен). Но стоит нам сказать просто «корона» – и в силу аналогии в сознании возникнет «король». Этот факт преобразует толкование метонимическое (т. е. толкование связи между «короной» и «королем» как метонимии) в толкование, опирающееся на факт сходства. Можно сказать, что есть естественное подобие (обусловленное привычной смежностью), которое заставляет видеть в короне короля.

Надо заметить, однако, что, если, например, мой знакомый чиновник налогового управления носит очки, я вовсе не могу, даже говоря фигурально, называть всех чиновников налогового управления «очками». Такая смежность не будет узнаваема, но даже если кто-то и поймет, что я имею в виду, то этого не будет достаточно для установления общепринятой метонимической замены. Только в том случае, если бы – по признанной и кодифицированной привычке – все чиновники налогового управления (или значительное их число) носили очки, было бы возможно произвести подобную замену.

В самом деле, было время, когда все служащие (или бóльшая их часть) носили рубашки с белыми воротничками. Эта смежность была кодифицирована (т. е. включена в общепринятый культурный код) – и только тогда стало возможным называть служащих «белыми воротничками». И даже если теперь нет служащих, носящих белые воротнички, эта смежность способна поддерживать и сохранять в употреблении метонимическую подстановку. Иными словами, смежность стала уже не фактуальной, а семиотической. Существенно не то, носит или не носит на самом деле кто-либо белые воротнички, а то, что в семантике лексемы / служащий / существует коннотация «носит белые воротнички».

Таким образом, смежность, на которой основан метонимический перенос значения, трансформирована из смежности фактуальной (эмпирической) в смежность в рамках кода. Референт уже более не важен, как не важна и возможность усмотреть природное родство между компонентами метонимии. Родство здесь уже не природное, а культурно обусловленное. Два компонента отсылают друг к другу, потому что они расположены на одном и том же месте в пространстве культуры. Компонент метонимизирующий (метонимизатор) уже входит составной частью в семантику компонента метонимизируемого как один из его интерпретантов. Таким образом, правило риторики предполагает, что некую лексему можно назвать, обозначить с помощью одной из семантических составляющих соответствующей семемы. Но исследование эффективных и удобопонятных метонимий показало бы, что они используют в качестве метонимизатора такую семантическую составляющую, которая принадлежит только одной конкретной лексеме, и никакой другой. Среди семантических составляющих лексемы / король / есть и признак-помета «мужчина», но никто не станет использовать лексему / мужчина / в качестве метонимии для лексемы / король /. / Корона / годится в качестве метонимии потому, что только король носит корону.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления