Онлайн чтение книги

Умру лейтенантом

8

Эту книгу Ефремов читал уже не первый раз и, как всегда, ожидал одной страницы и там одного абзаца: «Майор Ковальчи всю войну прослужил в авиации ПВО и так случилось, что боевых вылетов ему довелось выполнить только восемнадцать. Впрочем, это не помешало летчику уничтожить четырнадцать самолетов противника».

Прочитав эти строчки, Ефремов возмущенно ругался.

Только восемнадцать вылетов! Только! Идиоты безмозглые, писаки, — мысленно обращался Ефремов к автору, — Попробовали бы один вылет сделать. Только!.. А сбил сколько? Понимать надо — штучная же работа. А этот гад снисходит — впрочем!

Ковальчи, по справедливости если, — памятник бы поставить надо.

Сначала у меня была мысль поставить эту историю в самое-самое начало книги. Но подумал: мало кто сегодня интересуется нашей последней большой войной. Для молодых и вовсе, что древние походы, что Курская дуга — вроде антиквариата. Поэтому и припрятал, перенес историю, что сейчас расскажу, сюда — вглубь.

Шла война.

В городе мы оказались законно — отпросились у командира эскадрильи и были отпущены до восемнадцати ноль-ноль. А что задержались, так это уж чистая случайность.

Большой, раньше очень зеленый, красивый город выглядел ужасно — развороченные дома, те, что уцелели, — без стекол, с ослепшими окнами, в обитаемых — фасады в броне жестяных труб от печек-времянок, не дома — гигантские органы… И надо всем — неистребимый запах пепелища. Сколько лет прошло, а запах этот не могу забыть.

По щербатой мостовой, хрустя битым стеклом, шагала длиннейшая колонна пленных. Их было с тысячу, может и больше, а сопровождающих — рассредоточенный по бокам шествия взвод, да человек пять в раздолбанной полуторке катили позади строя. На помятой крыше машины стоял пулемет — старик «Максим». Пулемет выглядел совершенно символическим.

Мы с любопытством разглядывали пленных — летчикам не часто случалось увидеть противника в лицо, так сказать, крупным планом. Поймал себя на мысли: никакой ненависти эти шагающие в серой колонне люди, уставшие и равнодушные, у меня не вызывают. Смутился даже, поглядел украдкой на ребят — и на их лицах читалось откровенное недоумение.

Вдруг, откуда ни возьмись, к пленным ринулись плохо одетые, бледные женщины. Это случилось так неожиданно, что сопровождающие колонну солдаты даже не успели окликнуть нарушительниц. А бабы, ругая Гитлера, грозя всем Фрицам вообще, торопливо совали пленным хлеб, картошку, какую-то еще еду, хотя еды в городе было очень-очень мало.

Странная то была сцена и тягостная.

Мы побывали на бывшем базаре, где вареную картошку продавали штуками, сахарный песок — чайными ложками, папиросами торговали в россыпь. Про цену и не говорю — астрономия! Посидели в холодном, заплеванном кинотеатре, смотрели фильм (какой — не помню совершенно), а вот ощущения сопричастности к киножурналам с фронтовой хроникой — не забываю…

Потом мы почему-то оказались в грузинском госпитале. Весь персонал, все оборудование было укомплектовано в Грузии, в действующую армию госпиталь направлялся как подарок республики, да случайно застрял здесь на половине пути.

Мы пытались отыскать Лешку Краснова, он находился на излечении где-то тут, рядышком, но у грузин не обнаружился, а мы вот задержались здесь…

Нет-нет, Додо, никто и никогда не принудит меня делиться подробностями того затянувшегося до глубокой ночи вечера. С твоего разрешения, только два слова? Будем их считать чем-то вроде тоста. За грузинское гостеприимство, за душевную щедрость твоих, соотечественников, за мгновенья любви, что, уверен, не забыты нами и сегодня, через много лет. Эта встреча одарила нас ощущением полноты и неистребимости жизни. Спасибо! И к черту моралистов.

Обо всем пережитом в городе, я думал на ночной дороге. Дорога та была будто в страшном сне: колдобина на колдобине, грязь, жирная вода в колеях, и — адская темень: луна только изредка выползала из-за низких, аспидных облаков. Выглянет, и надолго исчезнет.

Мы шагали в расположение части. До гарнизона оставалось километров пять-шесть еще. И надо было успеть выспаться: с утра планировались полеты.

При очередном лунном посветлении, открывшем несравненной мерзости пейзаж, Остапенко вдруг замер на месте, театрально хлопнул себя ладонью по лбу и объявил:

— Идея, гусары! Столбы видите? — Действительно, на обочине валялись беспорядочно сваленные и, как ни странно, не растащенные на дрова телеграфные столбы. — Кладемна проезжую часть. А? Клеточкой кладем, гусары. И тогда никакой сволочной «студер» уже не проскочит мимо, не обдаст нас грязью и презрением! Ну? Богатейшая мысль!

Мысль была грандиозная. И не прошло пяти минут, как столбы были перемещены на дорогу. Соорудив завал, мы уселись в сторонке, закурили и стали ждать. Ах, и душистый табачок подарили нам грузинки, дай им бог здоровья.

— Интересно, а что подумает водитель, когда упрется в этот дот, — спросил, ни к кому персонально не обращаясь, Меликян. — Во, небось, глаза вылупит!»

— Очень ты любопытный, Мелик, — сказал Остапенко, — какая разница, что он подумает, ты лучше посчитай, сколько времени до подъема у нас остается и какой бенц устроит комеска, когда засечет наше прибытие?

Скорый на ответ Мелик на этот раз ничего сказать не успел. Над дорогой, правда, еще далековато задергались два тусклых световых пятнышка. Кто-то ехал с притемненными фарами. Мы затаились.

Прошло минут около трех, штабной «виллис» качнулся на рессорах и встал. Хлопнули дверки.

Мы оценили обстановку — деваться «виллису» категорически некуда. Можно было не спешить. Стоило оттянуться метров на сто назад, в направлении города, там выползти на дорогу и двинуться курсом на гарнизон. Кто сможет нас тогда в чем-нибудь заподозрить?

Так и сделали. Шагов за десять до «виллиса» услыхали:

— Эй, что за народ?

— Авиация на пешем марше. — Отозвались мы. В коротком свете включенных фар увидели: окликал нас генерал-лейтенант, большой, впечатляющий мужчина, грудь в броне тяжелых боевых орденов. Фуражка авиационная — с крабом и крылышками.

— Истребители? — Спросил генерал.

— Штурмовики, — на всякий случай сбрехнул Остапенко, резонно полагая, начальству полезнее про нас не знать или знать меньше, чем больше.

— Помогите освободить проезд, ребята, — миролюбиво попросил генерал. — Какая-то собака нашкодила. Вот погладите.

Мы помогли. И генерал предложил нам затиснуться на заднее сиденье.

— В тесноте, да не в обиде, — конечно, сказал генерал и еще:

— Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. До гарнизона подброшу.

Радовались мы еще и на другой день, тем более что командир эскадрильи нашего позднего возвращения не засек. Остапенко раздувался непомерно, будто он Аустерлицкое сражение самолично выиграл. Кстати так часто случается: пустяк, а празднуешь, не остановиться.

Но прошел еще день, и мы уже думать забыли о ночном марш-броске по разбитой дороге. Все силы души были обращены к «Лавочкину»: в считанные дни надо было понять машину, сдать зачеты, а главное, — привыкнуть к этому удивительному аэроплану! Был он тяжеловат в пилотировании, но надежен, как ни один другой истребитель военного времени.

Полк готовился к очередным тренировочным полетам. На построении командир предупредил: ожидается новый командир корпуса. Гвардии генерал-лейтенант Сетин. Воевал в Испании, на Халхин-Голе. Строг, требователен. Станет о чем спрашивать — отвечать толком, в полный голос, голову держать выше, есть глазами начальство…

— Хвостом вилять? — тихонько осведомился Остапенко. Но был тем не менее услышан и тут же получил совершенно исчерпывающий ответ, который в силу абсолютной непечатности не приводится.

— Ста-ановись! — скомандовал командир полка, когда на дальнем фланге самолетной стоянки показался штабной «виллис», поправил фуражку, готовясь рапортовать.

— Клянусь, — сказал Меликян, — сейчас выяснится, что генерал — наш! Печенкой чувствую.

И Мелик проинтуичил правильно.

Приняв рапорт командира полка, Сетин поздоровался со строем и тут же скомандовал, слегка заикаясь:

— Во-ольно! Занимайтесь по своему пла-ану, ма-айор…

А я погляжу, ка-ак у вас получается. Поглядел, и, представьте, углядел: узнал.

— А-а-а, штурмо-о-овик! — протянул мне, будто лучшему своему другу, руку. Мало, еще и подмигнул: — При-и-ивет!

— Здравия желаю, товарищ гвардии генерал-лейтенант, — поклонился я в ответ и позволил себе удивиться: — И как только вы меня узнали?

— У ме-еня нюх, штурмо-о-овик. И па-амять. Скажи, ты ка-ак летаешь, ка-ак брешешь?

— Никак нет, товарищ гвардии генерал-лейтенант, летаю — гораздо лучше: я — брехун-любитель, а летчик — профессионал.

— Профессионал? — Почему-то это ему не понравилось. — Майор, — обратился командир корпуса к нашему командиру полка, — где тво-о-оя ма-ашина? Слетаю я с этим профессионалом на свободный во-о-оздушный бой. По-огляжу… — И столько пренебрежения он вложил в это слово — профессионал, что мне просто не по себе стало. За что?

Небо было нежным, весенне-праздничным, ярко-голубым. Где-то тысячах на восьми метров едва обозначались тоненькие перистые облака, предвещавшие появление «лисьих хвостов» — этого авангарда теплого фронта. Но пока погода была, что называется, лучше не придумаешь, живи и радуйся, как бы шептало небо. Но я радости не ощущал, ощущал обиду.

Мы набрали две тысячи метров и по команде генерала разошлись в противоположные стороны, чтобы через восемьдесят секунд встретиться в лобовой атаке. Правила игры я знал твердо: в учебно-тренировочном воздушном бою предельно допустимая дистанция сближения одиночных истребителей на встречных курсах установлена в четыреста метров. Но еще на земле, сидя в кабине «лавочкина», решил: первым не сверну! Он — начальник, пусть и обеспечивает безопасность.

Сближаемся. Сперва самолет комкора показался мне с муху. Но это продолжалось очень недолго, машина его стремительно росла в прицеле, налезала…

— Врешь! — орал я неизвестно кому и держал его истребитель в перекрестье прицела. — Врешь! Сворачивай! Сворачивай же!

Он подхватил машину в боевой разворот, когда расстояние между нами сократилось метров до двухсот пятидесяти, если не меньше. И тут я, с бессмысленным воплем — аа-а! Полез вверх и вправо. В глазах черно от перегрузки, черноту сменяют красные круги — плывут, растекаются… отпустило не сразу…

— Мы дрались уже семь минут. Никогда еще я так не старался. «Ты сомневался: профессионал я или не «профессионал», — гляди! Почему ты не поверил? Звание у тебя выше, орденов больше… но ты же летчик и я тоже — летчик… Столкнусь, но не сверну… Понял? Вижу — понял! Ты будь здоров — летчик, только и я не портянка!

Небо чернело, становилось голубым, розовым и снова — черным. Казалось еще чуть — спина переломится. Вся требуха поднималась из живота к горлу. А мы все дрались.

Когда же это кончится? Сколько можно? Ну же, ну… Так или иначе в жизни все обязательно кончается, дождался и я команды:

— «Шестьдесят четвертый», выход из боя! Пристраивайся на снижении…

Земля. Стою перед Сетиным. Замечаю: у генерала лопнул кровеносный сосудик в левом глазу, белок сделался розоватым. Думаю: значит, и тебе прилично досталось.

Он нагнулся, сорвал травинку, покусывает в странной отрешенности стебелек и спрашивает, не глядя на меня:

— Ты всегда так дерешься? Только не ври!

«Вот опять, — думаю я: не ври! Но почему, почему меня надо подозревать?» и отвечаю:

— Не всегда. По вдохновенью.

— Ты опасный нарушитель, Ефремов. Вот думаю, как с тобой бороться? Чего улыбаешься, думаешь не надо?

— Надо! Обязательно надо. Войну кончим, Гитлеру капут сделаем, можно будет и за меня приниматься.

— Напрасно зубоскалишь, Ефремов. Если доживешь до победы, так приблизительно и будет: ты очень опасный нарушитель. Подумай.

Завалившись под плоскость, подсунув под голову парашют, я честно старался сосредоточиться на моем прошлом, на той питательной среде и обстоятельствах, что сделали меня таким, какой я есть. И в памяти поплыли, сменяя друг друга, вот такие фрагменты.

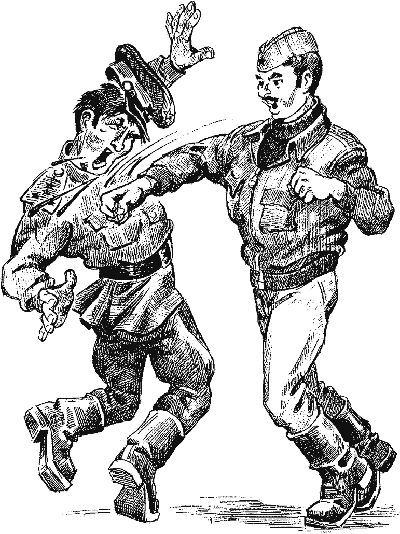

В первый раз меня разжаловали, когда я врезал с плеча капитану Новикову, застав его роющимся в вещах погибшего Толика Волкова, моего лучшего друга.

— Мародерство — отвратительно, согласен, — говорил командир полка, — однако никто не давал тебе права на расправу.

— Поймите, товарищ майор, он же хотел Толика фотоаппарат утащить, тихарем свести…

— Понимаю и, поверь, даже сочувствую, но и ты постарайся понять: какой это будет пример остальным, если я оставлю тебя безнаказанным?!

Короче говоря, меня снизили в звании.

А я все думал: допустим, все повторилось бы, снова я увидел вороватый оскал Новикова, вздрагивавшие его пальцы в вещах Толика, когда тот, еще не похороненный, лежал в санчасти, как я повел бы себя? И не мог вообразить, чтобы иначе. Разжалование состоялось, но чего-чего, а благоразумия оно мне не прибавило.

Прошло с год времени. Вступился за девчонку. Она была старший сержант. Понятно, на нее распространялись все уставные положения. Но ведь ее начальник не мог не понимать — перед ним не подчиненный, а подчиненная… Согласен, пистолет мне вытаскивать не следовало, только чем еще я мог пугнуть этого интендантишку? Ведь что делал, изобретатель, мразь: протянул от стены к стене своей землянки веревку, толкнет на нее девчонку, подхватывает за ноги… И что та на весу, да еще раскачиваясь, сделать может?..

Меня снова разжаловали и предупредили: еще отличишься — штрафбат.

Ясно, актив у меня тоже был: вылеты, разведки, сбитые… только почему-то всегда выходило: если все идет хорошо — а как может быть иначе?! Так и должно! Стоит «отличиться», сразу — взыскать по всей строгости военного времени.

Сегодня у командира полка ведомым летал. Ведомый — кто? Не знаете! А на войне одна формула была: ведомый щит героя! Прилетаем с задания, спрашиваю, как полагалось:

— Разрешите получить замечания?

— Нормально, — скажет мой герой и пойдет. Другой раз обернется, уточнит: — Сказал же — нормально! Чего тебе еще?

Думал я думал, как комкор велел, только ничего такого особенного не нашел в себе, а время — тик-тик: конец самокритике, время мне лететь.

Заканчиваю пилотаж в зоне. Машина «Лавочкин» — зверь! Пусть тяжеловат малость, но если правильно» ее отрегулировать, так и ходит за ручкой, а как высоту берет.

И тут попался мне на глаза По-2. Сначала тень его увидал — бежит черным крестиком по земле. Пригляделся — совсем низко чешет, будто тайком хочет к аэродрому подкрасться.

Долго не рассуждая, ни о чем особо не раздумывая, опрокинул я своего зверя через крыло, чуть довернул на пикировании и по всем правилам имитирую атаку низко летящей цели.

Захватить По-2 в перекрестье прицела большого труда не составило, скорость у него была каких-нибудь сто, ну, сто двадцать километров в час. Однако простой атаки мне показалось мало: а вот если впутать его в струю «Лавочкина», вот перепугается парень. Отвернул в сторону, отстал, снизился чуть не до самых макушек редкого лесочка и проскочил я Под этим «противником», значит. Проскочил и резко полез вверх. Как его там тряхнуло, разглядывать не стал. Время мое было на исходе, поспешил на посадку.

Сел, не испытывая никаких угрызений совести, подумаешь — или повеселиться немножко нельзя?

Прошло так с четверть часа, над аэродромом прострекотал По-2, развернулся и сел рядом с командным пунктом. Кто так садится, ясно — начальство! Не отруливая в сторону, летчик поманил руководителя полетов к себе. И опять понятно — значит большое начальство прибыло. Посовещались они там, и за мной посыльный примчался.

На ковер.

Подошел, увидел Сетина. Все понял: это он летел на том По-2, летел в соседний полк. Но завернул к нам, чтобы выяснить, кто с бортовым номером «72» позволил себе бесчинствовать в воздухе?

— Ефремов?

— Так точно.

— И-или тебя сра-азу к чертовой ма-атери из корпуса выгнать, или на-а-аказать сначала? Штурмовик! На самом деле в штур-мо-о-овики захотел? Что са-ам думаешь?

— Думаю, товарищ гвардии генерал-лейтенант, для пользы службы сперва надо наказать. — Говорю, стараясь глядеть ему в глаза самым искренним образом, а самого колотит: ну, как выгонит? Может ведь, запросто.

— Пя-ять суток нормально бу-удет, Ефремов?

— Многовато, — товарищ гвардии генерал-лейтенант, нам через три дня запланировано на фронт сниматься.

— Во-о-от и поедешь без ремня, в на-аземном э-э-эшелоне… для осознания и для позора. Попомни мое слово, Ефремов, умрешь ты лейтенантом!

— Так точно, согласен: летчик должен быть молодым.

Пять суток ареста мне исправно записали.

Но на фронт я возвращался все-таки собственным ходом: резервных летчиков в полку не оказалось, а оставлять машину в тылу, такого никто не допустит.

И были еще воздушные бои, разведка, полеты на фотографирование. Несколько раз командир корпуса брал меня ведомым и, будто сговорившись с командиром полка, после каждого вылета говорил:

— Но-о-ормально.

Вот и все, что я хотел рассказать о войне.

О войне и без войны? Пожалуй. Про тараны, про факелы в небе и на земле, я думаю, рассказано и показано в кино предостаточно. Иному, кто там не был, пожалуй может даже показаться — вот жизнь была! Верно — именно жизнь, а не сплошной праздник. Вспомнил я, что вспомнилось: у каждого своя память. И еще хочу сказать: все мы, первыми поднявшиеся на реактивных «мигах», вышли оттуда, из того времени.

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления