Онлайн чтение книги

Судный день

11

Так и сидели Андрей с Тамарой за печкой, пока у печки не выросла тень и не перекрыла весь закуток до стены. Тамара читала. Читала себе и читала, будто и не было рядом с ней живого человека. Андрей же сначала думал обо всем на свете разом: о дорогах, паровозах, детприемниках, хлебе, о дядьке с теткой. И о Тамаре немного. Потом прискучило. Начал думать о себе. Тоже не то. Когда думаешь о себе, очень близко слезы.

Надо было встать и уйти, но он не знал, как по-хорошему уйти от Тамары. А уйти надо было по-хорошему. Андрей разозлился на Тамару. Сказала бы хоть что-нибудь, не видит разве, человек страдает, уткнулась носом в свою книгу и ни бум-бум, губами только шевелит, будто молится.

И тут Тамара спросила его:

— Ты петь любишь?

— Чего? — У Андрея глаза на лоб полезли.

— Петь!

— Хором?

— Зачем же хором. Сам по себе.

— А-а-а, — протянул Андрей. Петь он не любил ни сам по себе, ни хором. Иногда, правда, сам по себе пел, но пел так, чтобы никто не слышал, в особые такие минуты. А сейчас ему только песен и не хватало. И Андрей гадал: чего это она о песнях заговорила, дура, что ли? Вроде бы непохоже, книжки читает.

— А ты «Гоп со смыком» знаешь? — с подковыркой обратился он к Тамаре.

— Знаю, — вроде бы не заметила подковырки Тамара.

— И «Семеновну»?

— И «Семеновну».

— И «Письмо внуку»?

— И «Письмо» знаю.

— А не брешешь? — отказался ей верить Андрей.

— А зачем мне тебе брехать? — Тамара засмеялась, грустно так засмеялась. И Андрей поверил ей: знает, все она знает.

— Слушай, — сказал он, — ты перепиши мне их.

— Еще чего, — наконец-то возмутилась Тамара. — И не подумаю.

Тамара снова заперебирала губами, уткнулась в книгу. Ну вот... Сам виноват. Чего доброго, еще подумает, что ему действительно нужны эти блатные песни... Оно, конечно, и нелишне было бы, но чтобы очень уж нужны, этого нельзя сказать. Дурь на него накатила с тоски. С тоски дурь всегда накатывает, хочется, чтобы не тебе одному плохо было. До фонаря ему эти блатные песни. Что человеку надо, когда у него ничего нет, когда у него последнее отняли? Да ничего ему и не надо. Вот когда все есть, тогда другое дело, просто жуть, сколько тогда человеку надо. А так... Влюбиться вот, что ли, с тоски?

Мысль была стоящая. Влюбиться и в самом деле не мешало. И не так, как это бывает у взрослых, с поцелуями и всякими другими фиглями-миглями. А по-деловому влюбиться, как это называлось у них в школе: подружиться с девчонкой. В общем, то же самое, видно, что и у взрослых, но только чтобы девчонка была как парень, чтобы обо всем с ней можно было поговорить, рассказать все, в случае чего и оттаскать за волосы. И чтобы она тут же не побежала кому-то фискалить-доносить. Жить с ней душа в душу, заступаться за нее, и она чтобы за тебя заступалась, знать, что есть у тебя человек, ну, совсем, как другой ты. Где только найти такого человека, где сыскать такую девчонку?

Кастрюк, Жуков, Ванька Лисицын — ничего. Но они и без этого его друзья. А надо, чтобы и сердце еще билось. Ко всему Кастрюк, Жуков, Лисицын хороши, пока он к ним хорош. А вот с девчонкой все будет по-другому, потому что они устроены как-то по-другому, немножко не так, как ребята. И вовсе не потому, что в юбках. Не в юбках дело. В голове у них немножко по-другому и в глазах, что ли. Посмотрит она на тебя — и ты уже другой.

Нужна, нужна девчонка, чтобы она посмотрела на него и увидела, какой он есть настоящий. Поверила бы ему, потому что дальше так жить нельзя. У него же у самого шарики за ролики начинают заходить. Нет, кажется ему, вокруг людей, которым можно было бы довериться, открыться. А девчонок — тем более.

Андрей оглядел все, что можно было оглядеть из его закутка. Увидел, что Робя Жуков с Лисицыным наблюдают за ним. Вроде бы играют в шашки, а на самом деле... Пусть их наблюдают. Третий раз с атласом железных дорог под мышкой проходит мимо печки Кастрюк. Пусть походит, жила, все равно не отдаст атласа. У окна пристыли Симочка с Марусей Кастрючихой. Ну, на Симочку он ни за что не клюнет, хотя и ничего она. Хорошего ничего. Заливает, как сивый мерин, на каждом шагу. То она из «Черной ленты», то еще из какой-нибудь банды. А сама мокруха. По утрам волокет матрац в прожарку на сушку. Но это еще полбеды. Врет. А когда человек врет, то друга из него не получится. Только и забот будет, как бы переврать ее. А кто Симочку переврет, тот и трех дней не проживет.

Маруська Кастрючиха. Эта посерьезнее. Только не была бы она такая рябая. Вот уж удовольствие видеть все время эту конопатую рожу. Да перед ней молоко через два часа сквасится. И знает он ее как облупленную. Вот стоит она у окна, прижав руки к груди, как бабка. За окном мельтешит снег. Она и думает о снеге: хорошо, что снег. Не промерзнет картошка в буртах, под снегом хорошо перезимуют озимые. А придет весна, опять же земле будет вода. Идет снег — не надо лишний раз протапливать хату: тепло на улице. В снегопад можно съездить и за дровами в лес, свалить сосенку, а то и дуб. И никаких следов. Можно подобраться к колхозному стогу и надергать вязаночку сена корове — опять же следы заметет к утру. Младших можно вытурить на улицу, чтобы не докучали, не лезли под руки, не просили есть. А ударит мороз, Кастрючиха будет думать о морозе, радоваться: Васька и другие кастрючата не полезут на улицу, целее будет одежка и обувка, и хату не выстудят, шастая взад-вперед... Все он знает об этой Кастрючихе. Своя она в доску. А разве можно своих любить, тех, кого знаешь вот так, как облупленных? Нет, не было тут никого стоящего, кого можно было бы полюбить, с кем можно было бы подружиться.

...Какая тут дружба и любовь? Вот, через десять — двадцать дней соберут его и повезут к дядьке с теткой, домой. Бросится он в родном Клинске под колеса поезда. Поезд перережет его надвое. А он еще никого не любил... Нет, он любил уже, его никто не любил. В школе, в Андреевом классе, было немало хороших девчонок. Но все они были очень уж хорошие, очень примерные. Одна такая хорошая таскала домой его дядьке записки от учительницы. Зойка Абибокова.

Андрей со своим другом Витькой Гаращуком подстерег ее как-то в переулке. Она еще не успела и дойти до них, но сразу смикитила, чем тут пахнет. Отличница, понятливая. Только увидела — и драла. Андрею даже стало жалко ее, так старательно она бежала переулком и размахивала красным портфелем. Бить бы он ее не стал, факт, и гнаться бы за нею не стал. Но рядом был Гаращук. И Гаращук защищал друга. А Андрею было стыдно, что Зойка, отличница, от них убегает. Он гонится за ней, как за собакой.

Зойка убежала. Хорошо получилось. И записку не передала, и учительнице на следующий день ничего не сказала. И то ли из-за этого, то ли потому, что Андрей чувствовал вину перед нею, Зойка стала ему казаться почти красивой. Хотя красивой Зойка никогда не была.

Он бы, может, и полюбил ее. Но тут нагрянула уже настоящая любовь, как снег на голову свалилась. Приехала из какой-то другой школы, из другого города Вера Орлина. Вот это была девчонка. С такой можно было все по-мужски. О том, что она красивая, пожалуй, и говорить не стоит. По-настоящему красивая.

Тоненькая, голосок что колокольчик — дилинь-дилинь-дилинь. Но глупостей не говорила. А смелая, с ножиком ходила. И ножик такой красивый, ловкий. Все в нем светилось и играло. И острый. Андрей видел, держал его в руках. Неожиданно все получилось.

Шла весна, и на дворе уже стаял снег и лед. Только в копанке неподалеку от школы плавали синие ноздреватые льдины-крыги. И Андрей на переменке плавал на этих крыгах. И шухнул в воду по пояс. Прибежал мокрый в класс, а надо было идти на физкультуру. На физкультуру он не пошел, и Орлина не пошла. Они остались вдвоем. Но чтобы заговорить с Орлиной — об этом Андрей, конечно, не помышлял. Куда там. Она такая вся из себя. А он в бахилах из красной резины — бурки сушились в печке. И самокрашеные штаны плакали на крашеный школьный пол фиолетовыми чернильными слезами. Андрей стыдился и одежды, и лица, и рук, сидел за своей партой, как примерный ученик, и прикидывал уже: а не пойти ли лучше на физкультуру? Но тут Орлина сама подошла к нему, подошла с булкой в руках, намазанной маслом и посыпанной сахаром. Протянула половину ему и вытащила из кармашка ножик.

— Острый, посмотри.

Как он был благодарен ей! О ножике можно было говорить, можно было молчать и не выглядеть идиотом.

— Я его все время ношу при себе, — сказала Орлина. — А то знаешь, тут много по улицам всяких ходит. Если что...

— Неужели ударишь? — даже отодвинулся от нее Андрей.

— Запросто.

— А вдруг убьешь?

— А пусть не лезет.

«Вот это девчонка, — подумал Андрей, — такую не погоняешь». Орлина села рядом с ним за его парту. И он почувствовал, что и запах от нее исходит совсем не такой, как от всех других девчонок в классе. Те пахли луком, землей, коровой и карболовым мылом, а Орлина — даже чуть-чуть духами. И волосы у нее не были заплетены в косу, а все время свободно волновались на плечах, и струилось от них все время тепло, и возникало желание погладить их.

Но он не решился. Куда там дотронуться до такой девчонки. Неровня она ему была. Совсем неровня. Из школы она, конечно же, бежала к таким же чистым и пахнущим духами родителям. И дилинь-дилинь-дилинь — звенела им обо всем как равная. А у него были другие заботы, от которых тело навсегда пропахло луком, мазутом и коровьим навозом. Нет, до Орлиной ему было как до луны. Но эта-то как раз недосягаемость и притягивала его.

— У меня «Всадник без головы» есть, — сказала Орлина.

— А почему он без головы? — не понял Андрей.

— Не знаешь? А мне говорили, что ты много читаешь. Книга такая.

Такой книги Андрей еще не читал, и ему стало неловко перед Орлиной.

— А до этого я училась в другой школе, -— снова начала Орлина. — И у нас в классе были только девочки.

— Как это только девочки? — опять стал в тупик Андрей.

— Ну так, одни только девочки, во всей школе ни одного мальчика.

— Кто же вас бил?

— Никто. Друг дружку...

— Скучно, — сказал Андрей.

— Конечно, скучно. Но на праздники мы ходили в школу к мальчикам. И я с одним мальчиком танцевала уже вальс.

Андрей надулся. Не потому, что она танцевала уже с одним мальчиком вальс. Он не мог танцевать. И во всей школе, видимо, никто не мог танцевать. Тут ударил звонок, и разговор их кончился и больше никогда не продолжался, хотя Орлина все-таки принесла ему «Всадника без головы».

Где ты сейчас, дилинь-дилинь-дилинь Орлина? Чистенькая, у чистых родителей. Из тебя, наверное, со временем получится настоящая дама. А вот из Симочки уже ничего не получится, и из Кастрючихи не получится, и из него, Андрея, ничего не получится. Зря ты приносила ему Майн Рида, зря хвасталась ножиком. Он никогда не станцует с тобой вальс. А хотелось бы, хотелось.

Но не с кем не то что вальс танцевать, а даже перекинуться словом. «Ты петь любишь?» Какие к черту песни? Тут волком выть надо. А эта новенькая ничего. Нерусская, черная как ворона, но понимающая: «Ты песни петь любишь?» Любит он петь песни. «Гоп со смыком» в пастухах еще освоил. Только не спеться тебе с ним.

А вообще хорошо родиться девочкой. Им проще ездить, беспризорничать. Ну вот на нее кто подумает, что она бездомная? А он не успеет людям на глаза показаться, как уже все шарахаются от него или волокут за руку в милицию. А там не церемонятся. А девочку если уж и поймают, то сочувствуют, жалеют: ах, несчастная, ах, бедная, ах, горемычная.

Андрей осторожно принялся рассматривать Тамару. Нет, совсем не нравилась она ему, ничего схожего с Орлиной в ней не было. Если та дилинь-дилинь-дилинь, то эта бум-бум-бум, хотя, может быть, и добрее. Отвела от него беду. Затеял бы он драку, в конечном счете досталось бы ему. А она как чувствовала, вмешалась. Спасибо... Но сердцу не прикажешь.

Некого любить в этом мире. Кому хорош ты — те тебе нехороши, а кто хорош тебе — те далеко, нет их. Вот и попробуй разберись. Но Тамара ему не нравится определенно, пугает и взрослостью и нерусскостью. И не быть им друзьями, никогда так не дружить, как дружат мальчик с девочкой.

— Ты в какой колонии была?

— Что-то много говоришь о колонии.

— Да так, интересно.

— Неинтересно.

— Это тебе неинтересно. Потому что ты... Ну, сама понимаешь...

— Девочка?

— Ага.

— А здесь тебе нравится?

— Нравится.

— А что нравится?

— Все нравится. Ребята, еда и воспитатели даже, когда молчат.

— Мне тоже нравится все, — вздохнула Тамара. — Но лучше бы этого никогда не было. Ни детприемников, ни колоний, ни детдомов.

— Даешь! — присвистнул Андрей. — А куда тогда таким, как я? Таким, как ты, куда?

— К отцу, к матери.

— Хорошо. А если их нет, отца с матерью?

— Куда же они девались?

— Ну, мало ли...

— С кем же ты живешь?

— С дядькой и теткой.

Тут уже присвистнула Тамара. И он почувствовал, что она верит ему, не сомневается в его словах. И на душе стало легко. Хотя Тамара не нравилась ему, совсем не нравилась, но было радостно сознавать, что вот нашелся человек, нерусский, сам прошел огни и воды, Крым и Рим, чертовы зубы и медные трубы, а верит ему, может, и понимает. И тут же стало грустно, что скоро-скоро и с этим человеком придется расстаться. Все, все отнимут у него. И расхотелось в кого бы то ни было влюбляться, и лишняя кровь опять забродила в нем, прилила к голове. Стало трудно дышать и думать. Жарко, душно стало в давно не проветриваемом зале, захотелось на воздух, на улицу, где ты волен, как птица.

Но он не стронулся с места. Остался сидеть рядом с Тамарой, хотя уже можно было и уйти от нее по-хорошему. Обо всем поговорили, даже о песнях. Все обсудили. Надо было уходить. Но возле Тамары было покойно, она уже прошла через все то, через что ему только предстояло пройти.

А Тамара сидела и недоумевала: ну зачем она позвала этого пацана? Зачем ей эти разговоры и вроде бы даже какие-то обязательства перед ним, когда своих хлопот полон рот? Того и гляди свистнут и ее туда, откуда он только что вышел.

Но ему-то что, он парень... Как хочется стать парнем! Парням плевать на все. И, самое главное, они не знают девчоночьего стыда, им никто не бросит: «А еще девочка», что бы они ни сделали, какую бы пакость ни сотворили. А на нее только посмотрят и сразу: а еще девочка.

Плохо родиться в этом мире девочкой. Сразу несчастная, сразу на нее вешают всех собак. А она, Тамара, больше других, благополучных, ухоженных, хочет быть хорошей и чтобы все вокруг были хорошие. Потому и бросилась навстречу этому Деду Архипу, который сейчас сидит с нею за печкой, что он напоминал ей о хорошем, о малыше из ее детдома, Карле-ключнике. Потому и спросила, любит ли он петь.

Карло-ключник любил петь и еще ключи всякие любил, потому и получил свое прозвище. А Карло — это его настоящее имя. Немчик был Карло, полунемчик. Мать русская, а отец — немец. Вот потому и имя у него такое было, потому и не стало у него ни отца, ни матери. Отца скорей всего убили наши, а мать отказалась от сына: выметнулась война из ее деревни, начали в деревню возвращаться фронтовики, мать сына за руку — и в детдом.

В детдоме его никто не любил. Да и как любить сына немца, когда из-за этих немцев все детдомовцы и стали детдомовцами. Но Карло-ключник не унывал. Голопузый, бодро шлепал по детдомовской, обсаженной русскими, дворянскими еще вековечными липами аллее и распевал русские, детдомовские песни:

Как родная меня мать рожала,

Вся милиция дрожала...

И живот его лоснился от счастья и довольства жизнью.

— Карло, — просили его, — давай «Катюшу».

И Карло пел «Катюшу».

— Карло, давай «Ты меня ждешь».

И Карло давал:

Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь...

Тамара попыталась вмешаться и изменить его репертуар. Кто его знает, может быть, действительно в этом Карле-ключнике таился великий певец. Пел он хорошо и все одинаково задушевно, с недетской отрешенностью и упоением. Но воспитательницы из Тамары не получилось. Про милицию Карло-ключник перестал петь, но запел «Гоп со смыком». Тамара не отступилась. Полурусский, полунемец Карло-ключник был невероятно, по-деревенски соплив. И она ходила за ним, подтирала ему нос. А Карло-ключник пел ей и прятался по вечерам в ее кровати от воспитателей и нелюбви своей мальчишеской комнаты.

И Тамаре было приятно прятать его, отогревать от всеобщей непонятной ему ненависти ребят. А следом за Карлом потянулись к ней и другие полузаброшенные дошколята.

Карло привел к ней Степку-Степаниду — глазастого мальчишечку родом из глухого лесного русского села, в котором поубивали всех мужиков и мальцов, остались только бабы, да Степка каким-то чудом возле них уцелел. Жил Степка-Степанида среди баб, до детдома и не знал, что есть на свете мужики, что он сам мужик. Считал себя тоже бабой и говорил о себе, как они же: «я пошла», «я поела», «я уморилась»...

И в детдоме никак не мог прибиться к мужикам. А Карло подружился с ним. И ходили они в обнимку — голопузый веселый немчик, не подозревавший о своем несчастье уродиться от немца, и тихий глазастый русачок, недоумевающий, как и откуда взялись на свете мужики, не понимающий, что он тоже мужик.

Тамара жалела их обоих. Потому же пошла она навстречу этому страдающему Деду Архипу. Потому и завела с ним разговор.

Судьба? Она, наверное, уже состоялась. И у нее, и у этого Деда Архипа. Она уже была в колонии. Быть там и Деду Архипу. Быть, потому что другого выхода в этот мир, приобретения прав гражданства у беспризорника нет. В колонию она попала, считай, по собственному желанию. Из детдома ее, как маломощную, определили в вязальщицы в художественную мастерскую райпромкомбината. Купилась на названии: художественная мастерская. А работали в той мастерской все кривенькие, слепенькие и слегка чокнутые. Это была не художественная мастерская, а целая выставка людского, девичьего уродства и убогости. И она ушла из этой мастерской, испугалась: если сама не окривеет, то чокнется.

Подалась на родину, в Грузию. Хотя с этой Грузией связывали ее только грузинская фамилия Никошвили, да какие-то цветные пятна солнца, виноградников, людского смеха и лошадиного ржания роились в голове. Она не ждала ничего от родины и не потребовала бы от нее ничего. Хотелось только на каменистый берег горного ручья. Сесть на берегу и омыть в ручье ноги. И тогда, казалось, она сразу станет счастливой. Все время в ней жила вера в чудо, в животворящую силу воды. Видимо, там, в далеком детстве, в Грузии, было что-то связано с этой водой. Но она не помнила что, надеялась вспомнить у ручья.

Взяли Тамару на полдороге к Грузии. Над ручьем посмеялись. Предложили серьезно задуматься о жизни: выбирать, то ли снова в художественную мастерскую, то ли в колонию. Тамара выбрала колонию. Потом уже были кобыла по имени Минджа и киномеханик Стругайло. Вот и вся ее жизнь — очень короткая и до невозможности длинная. Раз десять она уже рождалась в этой жизни и столько же умирала. А теперь предстояло новое рождение, но в качестве кого?

Кем бы она хотела появиться на свет? Этого она не знала. Но не девочкой, не грузинкой, не маломощной, не вязальщицей и не помощником киномеханика. Жеребенком! И на всю жизнь остаться жеребенком, потому что он может войти в любой ручей, убежать в поле.

И жеребенка она полюбила, увидев его в поле. Огненный, в белых яблоках, рожденный от цыганской мышиного цвета детдомовской кобылы, он несся по синецветущему бескрайнему люпину. Люпин голубился, и дрожал полуденный воздух над ним. И жеребенок, казалось, плыл в лето, так плавно выносил он нескладные длинные ноги, так самозабвенно отдал он свое, не знающее еще кнута тело движению, так стелилось под ним поле и покачивалось над ним удивленное небо.

— Ты не хотел бы стать жеребенком? — спросила Тамара Андрея.

— Нет. Уж лучше песни петь.

— А все же подумай, — настаивала Тамара.

— Это когда уже выхода нет, — подумав, сказал Андрей. — Когда тебе или свиньей стать, или жеребенком. Тогда лучше жеребенком. Свинья всякую гадость жрет. А конь не, и конское мясо самое чистое, недаром его татары едят.

— Так хотел бы ты все же стать жеребенком?

Андрей отодвинулся подальше от Тамары, будто она могла превратить его в жеребенка — а кто его знает, может, и могла, и доказывай потом, что ты не лошадь.

— Не хочу жеребенком, — сказал Андрей. — Он, когда маленький, еще ничего, а когда большой, ты знаешь, что с ним делают... Лучше уж беспризорником. Как они потом плачут, что родились жеребенками, когда их конями делают. Слезы как яблоки. И вот что, ты мне не задавай глупых таких вопросов больше, давай по-хорошему.

— Давай.

— Ага, — сказал Андрей. — И если тоже станет туго, ты не стесняйся, зови меня. Я буду рад.

— Чему же ты будешь рад, если мне станет туго? — Андрей заметил, что у Тамары смеются глаза и губы. Губы смеялись меньше, губы были умнее, серьезнее глаз.

— Ты эти коники свои брось, — сказал Андрей.

— Все же ты жеребенок. Хороший жеребенок.

— Один конец. Сначала под нож, а потом на салотопку.

— Куда-куда?

— Туда-туда. На мыло. Салотопка у нас в Клинске стоит рядом со смолокуркой. На смолокурку везут пни. Из них делают деготь и скипидар. А на салотопку везут лошадей и всякую там дохлятину, бывших жеребят. Из бывших топят сало и делают мыло, гуталин, потому и салотопка называется. И ты меня сватаешь на салотопку. Да если хочешь знать, я был знаком с одним жеребцом. Его звали, как и меня, Андреем. И была у него такая же собачья жизнь, как у меня, а может, еще хуже...

Андрей замолчал, потому что действительно знал жеребца по имени Андрей. Это была выбракованная лошадь, оставленная колхозу проходящей воинской частью, горячая и, наверное, породистая. Но жеребца мучили припадки. Вдруг ни с того ни с сего падал он среди дороги, шея его заваливалась набок, как мокрый мешок, глаза закатывались, и желтая пена изо рта. Свою лошадиную припадочную болезнь он подхватил еще, видимо, на фронте и сейчас не годился ни на что — ни для работы, ни для выезда. Мука была сплошная с этим жеребцом, нельзя было без слез смотреть, как он, такой большой, резвый и сильный, бьется в припадке. Но пристрелить его ни у кого не поднималась рука.

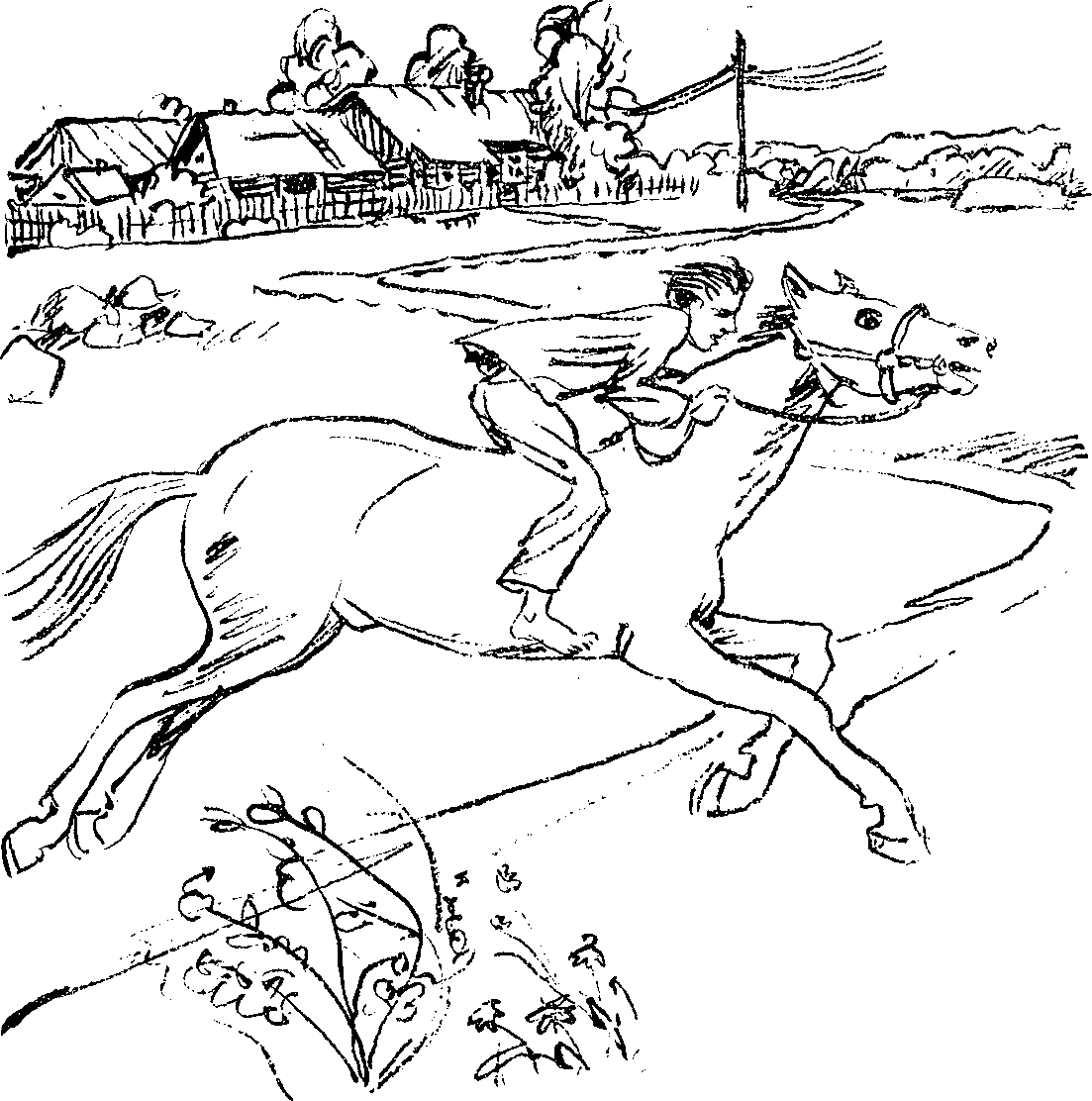

Однажды деревенские мальчишки, наверное, решили подшутить над Андреем: прокатись, говорят, на своем тезке. Жеребец, распластываясь, легко оторвался от табуна, вылетел за околицу и, не слушаясь уздечки, понес его через поле, по полевой дороге. Андрей дал ему поводья, пусть несет куда знает. А в это время наехавшие в село солдаты-минеры готовились взорвать собранные по полям снаряды и мины. Андрей не знал об этом, а жеребец... Кто его знает, может, он и чуял запах тола и горящего бикфордова шнура. Когда запели над головой осколки, Андрей окаменел и прильнул к гриве, а жеребец словно услышал родные звуки военной трубы. Что-то произошло у него там, в теле, он напрягся, вытянулся стрелой, теперь уже в самом деле полетел туда, где рвались не понадобившиеся на войне снаряды и мины. И грохнулся, не долетев десяток шагов, упал посреди поля, не в силах поднять отяжелевшую голову. А копыта двигались, двигались, гребли песок, будто жеребец пытался ползти туда, в бой. Но над деревней стояла уже тишина, по полю к всаднику и лошади спешили с красными флажками солдаты. Лошади они ничем уже не могли помочь, Жеребец в последний раз встрепенулся, завидев людей в военной форме, и затих. Возле него Андрей и подхватил свою болезнь, которую не могли распознать никакие врачи. С тех пор Андрей боится и не любит лошадей, не понимает их. Ну зачем было Тамаре заводить этот разговор? Он поднялся и побежал к Робе Жукову и Ваньке Лисицыну, все еще играющим в шашки.

А Тамара осталась за печкой. И было ей там одиноко и тоскливо. Она тоже ждала вызова на ковер. Ждала и боялась, потому что сколько же раз можно человеку рождаться в этой жизни, и все время не по своей воле. А жеребенком родиться никто не сможет, и к ручью ее никто никогда не пустит. И где тот ручей, в каком краю, и не пересох ли он давно? И был ли он, был ли?..

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления