Онлайн чтение книги

Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя

The Vicomte of Bragelonne: Ten Years Later

Часть четвертая

I. Чего не предвидели ни наяда, ни дриада

Чего не предвидели ни наяда, ни дриада Де Сент-Эньян остановился на площадке лестницы, которая вела на антресоли к фрейлинам и во второй этаж к принцессе. Там он велел проходившему лакею позвать Маликорна, который еще был у принца.

Через десять минут пришел Маликорн и стал внимательно всматриваться в темноту.

Король отступил в дальний угол вестибюля. Наоборот, де Сент-Эньян выступил вперед.

Выслушав его просьбу, Маликорн растерялся.

— Ого, — сказал он, — вы хотите, чтобы я провел вас в комнаты фрейлин?

— Да.

— Вы понимаете, что я не могу исполнить подобной просьбы, не зная цели вашего визита?

— К несчастью, дорогой Маликорн, я лишен возможности дать вам какое-либо объяснение; вы должны довериться мне, как другу, оказавшему вам услугу вчера, который просит, чтобы вы оказали ему услугу сегодня.

— Но ведь я, сударь, сказал вам, что мне было нужно: я просто не хотел спать под открытым небом. Каждый честный человек может признаться в этом, вы же ничего не сообщаете мне.

— Поверьте, дорогой Маликорн, — настаивал де Сент-Эньян, — что, если бы мне было позволено, я объяснил бы вам все.

— В таком случае, сударь, я никак не могу позволить вам войти к мадемуазель де Монтале.

— Почему?

— Вам это известно лучше, чем кому-нибудь, потому что вы застали меня на заборе, когда я открывал свое сердце мадемуазель де Монтале; согласитесь, что моя любезность простиралась бы слишком далеко, если бы, ухаживая за ней, я сам открыл бы дверь в ее комнату.

— Кто же вам сказал, что я прошу у вас ключ от ее комнаты?

— Тогда от чьей же?

— Она, кажется, живет не одна?

— Нет, не одна.

— Вместе с мадемуазель де Лавальер?

— Да, но у вас не может быть дела к мадемуазель де Лавальер, так же как и к мадемуазель де Монтале; есть только два человека, которым я вручил бы этот ключ: господину де Бражелону, если бы он попросил меня дать его, и королю, если бы он приказал мне.

— В таком случае дайте мне этот ключ, сударь, я вам приказываю, — произнес король, выступая из темноты и распахивая свой плащ. — Мадемуазель де Монтале спустится к вам, а мы поднимемся к мадемуазель де Лавальер; у нас дело только к ней.

— Король! — вскричал Маликорн, падая к ногам Людовика.

— Да, король, — отвечал с улыбкой Людовик, — который вам так же благодарен за ваше сопротивление, как и за вашу капитуляцию. Вставайте, сударь, и окажите нам услугу, которую мы просим от вас.

— Слушаю, государь, — сказал Маликорн, поднимаясь с колен.

— Попросите мадемуазель де Монтале спуститься, — приказал король, — и ни слова о моем визите.

Маликорн поклонился в знак повиновения и стал подниматься по лестнице.

Однако король внезапно изменил решение и двинулся за ним так поспешно, что хотя Маликорн поднялся уже до половины лестницы, Людовик одновременно с ним дошел до комнаты фрейлин.

Он увидел через полуоткрытую дверь Лавальер, сидевшую в кресле, и в другом углу комнаты Монтале, причесывающуюся перед зеркалом и вступившую в переговоры с Маликорном.

Король быстро распахнул дверь и вошел. Монтале вскрикнула и, узнав короля, убежала. Видя это, Лавальер тоже выпрямилась, но тотчас же снова упала в кресло.

Король медленно подошел к ней.

— Вы хотели аудиенции, мадемуазель, — холодно начал он, — я готов выслушать вас. Говорите.

Де Сент-Эньян, верный своей роли глухого, слепого и немого, поместился в углу подле двери на табурете, который точно нарочно был поставлен для него. Спрятавшись за портьеру, он исполнял роль доброй сторожевой собаки, охраняющей своего хозяина и не беспокоящей его.

Пришедшая в ужас при виде раздраженного короля, Лавальер встала во второй раз и умоляюще взглянула на Людовика.

— Государь, — пробормотала она, — простите меня.

— За что же вас прощать, сударыня? — спросил Людовик XIV.

— Государь, я очень провинилась, больше того: я совершила преступление.

— Вы?

— Государь, я оскорбила ваше величество.

— Ни капельки, — отвечал Людовик XIV.

— Государь, умоляю вас, не говорите со мной так сурово. Я чувствую, что я оскорбила вас, государь. Но я объясню вам, что это было сделано мной не умышленно.

— Чем же, однако, сударыня, — сказал король, — вы оскорбили меня? Я ничего не понимаю. Шуткой молодой девушки, шуткой совершенно наивной? Вы посмеялись над легковерным молодым человеком: это вполне естественно; каждая женщина на вашем месте подшутила бы точно так же.

— О, ваше величество, вы уничтожаете меня этими словами.

— Почему же?

— Потому что, если бы шутка исходила от меня, она не была бы невинной.

— Это все, что вы хотели сказать мне, прося у меня аудиенции?

И король сделал движение, как бы собираясь уйти.

Тогда Лавальер, шагнув к королю, отрывистым, прерывающимся голосом воскликнула:

— Ваше величество слышали все?

— Что все?

— Все, что было сказано мной под королевским дубом?

— Я не пропустил ни одного слова, мадемуазель.

— И, слушая меня, ваше величество могли подумать, что я злоупотребила вашим легковерием?

— Да, легковерием, это вы правильно сказали.

— Разве вашему величеству неизвестно, что бедные девушки иногда бывают вынуждены повиноваться чужой воле?

— Простите, я не могу понять, каким образом та воля, которая, по всей вероятности, проявилась так свободно под королевским дубом, могла до такой степени подчиниться чужой воле.

— О, но угроза, государь?

— Угроза?.. Кто вам грозил? Кто смел вам грозить?..

— Те, кто имеет на это право, государь.

— Я не признаю ни за кем права грозить в моем королевстве.

— Простите меня, государь, даже около вашего величества есть люди, достаточно высокопоставленные, которые считают возможным погубить девушку без будущности, без состояния, не имеющую ничего, кроме доброго имени.

— Как же они могут погубить ее?

— Погубить ее репутацию путем позорного изгнания.

— Мадемуазель, — проговорил король с глубокой горечью, — я не люблю людей, которые, оправдываясь, возводят вину на других.

— Государь!

— Да, мне тяжело видеть, что вместо простого признания вы плетете передо мной целую сеть упреков и обвинений.

— Которым вы не придаете никакого значения?.. — воскликнула Луиза.

Король промолчал.

— Скажите же! — с горячностью повторила Лавальер.

— Мне грустно признаться в этом, — сказал король с холодным поклоном.

Девушка всплеснула руками.

— Значит, вы мне не верите? — спросила она.

Король ничего не ответил.

— Значит, вы предполагаете, что я, я… что это я составила этот смешной, бесчестный заговор, чтобы так безрассудно посмеяться над вашим величеством?

— Боже мой, это совсем не смешно и не бесчестно, — возразил король, — это даже не заговор, просто довольно забавная шутка, и больше ничего.

— О! — в отчаянии прошептала Лавальер. — Король мне не верит! Король не хочет мне верить!

— Да, не хочу.

— Боже! Боже!

— Послушайте, что может быть естественнее? Король идет за мной следом, подслушивает меня, подстерегает; король, может быть, хочет позабавиться надо мной; ну что же, а мы позабавимся над ним. И так как у короля есть сердце, уколем его в сердце.

Лавальер закрыла лицо руками, заглушая рыдания. Людовик безжалостно продолжал говорить, вымещая на бедной жертве все, что он вытерпел сам:

— Придумаем же басню, скажем, что я люблю его, что я остановила на нем свой выбор. Король так наивен и так самонадеян, что поверит мне; тогда мы повсюду разгласим об этой наивности короля и посмеемся над ним.

— О, — вскричала Лавальер, — думать так… это ужасно!

— Это еще не все, — продолжал король. — Если этот надменный король примет шутку всерьез, если он неосторожно выразит при других что-либо похожее на радость, вот тогда-то мы унизим его перед всем двором; то-то будет приятно рассказать об этом моему возлюбленному; похождение государя, одураченного лукавой девушкой, — чем не приданое для будущего мужа!

— Государь, — воскликнула в полном отчаянии Лавальер, — ни слова больше, умоляю вас! Разве вы не видите, что вы убиваете меня?

— О, тонкая шутка, — прошептал король, уже начавший немного смягчаться.

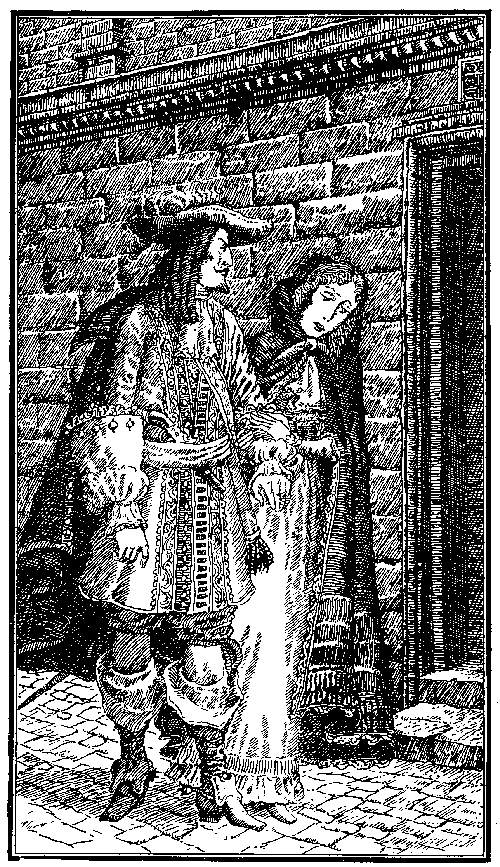

Лавальер внезапно рухнула на колени, сильно ударившись о паркет.

— Государь, — молила она, ломая руки, — я предпочитаю позор предательству!

— Что вы делаете? — спросил король, но не шевельнул пальцем, чтобы поднять девушку.

— Государь, когда я пожертвую ради вас своей честью и своей жизнью, вы, может быть, поверите моей правдивости. Рассказ, который вы слышали у принцессы, — ложь; а то, что я сказала под дубом…

— Ну?

— Только это и было правдой.

— Сударыня! — воскликнул король.

— Государь, — продолжала Лавальер, увлекаемая своим неистово пылким чувством. — Государь, если бы даже мне пришлось умереть от стыда на этом месте, я твердила бы до потери голоса: я сказала, что люблю вас… я действительно люблю вас!

— Вы!

— Я вас люблю, государь, с того дня, как я вас увидела, с той минуты, как там, в Блуа, где я томилась, ваш царственный взгляд упал на меня, лучезарный и животворящий; я вас люблю, государь! Я знаю: бедная девушка, любящая своего короля и признающаяся ему в этом, совершает оскорбление величества. Накажите меня за эту дерзость, презирайте за безрассудство, но никогда не говорите, никогда не думайте, что я посмеялась над вами, что я предала вас! Во мне течет кровь, верная королям, государь, и я люблю… люблю моего короля!.. Ах, я умираю!

И, лишившись сил, задыхаясь, она упала как подкошенная, подобно цветку, срезанному серпом жнеца, о котором рассказывает Вергилий.

После этих слов, после этой горячей мольбы у короля не осталось ни досады, ни сомнений; все его сердце открылось для жгучего дыхания этой любви, высказанной с таким благородством и таким мужеством.

Услышав это страстное признание, Людовик ослабел и закрыл лицо руками. Но когда пальцы Лавальер ухватились за его руки и горячее пожатие влюбленной девушки согрело их, он загорелся, в свою очередь, и, схватив Лавальер в объятия, поднял ее и прижал к сердцу.

Голова ее безжизненно опустилась к нему на плечо. Испуганный король подозвал де Сент-Эньяна.

Де Сент-Эньян, неподвижно сидевший в своем углу, подбежал, делая вид, что вытирает слезы. Он помог Людовику усадить девушку в кресло, попытался помочь ей, обрызгал «водой венгерской королевы», повторяя при этом:

— Сударыня! Послушайте, сударыня! Успокойтесь! Король вам верит, король вас прощает. Да очнитесь же! Вы можете очень сильно разволновать короля, сударыня; его величество чувствительны, у его величества ведь тоже есть сердце. Ах, черт возьми! Сударыня, извольте обратить ваше внимание, король очень побледнел!

Но Лавальер оставалась в забытьи.

— Сударыня, сударыня! — продолжал де Сент-Эньян. — Да очнитесь же, прошу вас, умоляю, пора! Подумайте: если королю сделается дурно, мне придется звать врача. Ах, какое несчастье, боже мой! Дорогая, да очнитесь же! Сделайте усилие, живее, живее!

Трудно было говорить более красноречиво и более убедительно, чем Сент-Эньян; но нечто более сильное, чем это красноречие, привело Лавальер в чувство.

Король опустился перед ней на колени и стал покрывать ее руки жгучими поцелуями. Она наконец пришла в себя, открыла глаза, в которых едва теплилась жизнь, и прошептала:

— О, государь, значит, ваше величество прощаете меня?

Король не отвечал… Он был слишком взволнован.

Де Сент-Эньян снова счел своим долгом отойти. Он увидел, что глаза его величества зажглись пламенем.

Лавальер встала.

— А теперь, государь, — мужественно произнесла она, — теперь, когда я оправдалась, по крайней мере в глазах вашего величества, разрешите мне удалиться в монастырь. Там я буду благословлять моего короля всю жизнь и умру, прославляя бога, который даровал мне один день счастья.

— Нет, нет, — отвечал король, — вы будете жить здесь, благословляя бога и любя Людовика, который устроит вам жизнь, полную блаженства, который вас любит и клянется вам в этом!

— О государь, государь!

Чтобы рассеять сомнения Лавальер, король стал целовать ее с таким жаром, что де Сент-Эньян поспешил скрыться за портьерой.

Эти поцелуи, которые она сначала не имела силы отвергнуть, воспламенили молодую девушку.

— О государь! — воскликнула она. — Не заставляйте меня раскаяться в моей откровенности, ибо это доказало бы мне, что ваше величество все еще презираете меня.

— Сударыня, — сказал король, почтительно отступая от нее, — никого в мире я не люблю и не уважаю так, как вас. И отныне никто при моем дворе, клянусь вам, не будет пользоваться таким почетом, как вы. Прошу вас простить мой порыв, сударыня, рожденный избытком любви; но я еще лучше докажу вам ее силу, оказывая вам все уважение, какого вы можете пожелать.

Затем, поклонившись ей, спросил:

— Сударыня, вы разрешите запечатлеть поцелуй на вашей руке?

И он почтительно коснулся губами дрожащей руки молодой девушки.

— Отныне, — прибавил Людовик, выпрямляясь и лаская Лавальер взглядом, — отныне вы под моим покровительством. Никогда не говорите никому о зле, которое я вам причинил, и простите других за то, что они сделали вам. Теперь вы будете стоять настолько выше их, что они не только не внушат вам ни тени страха, но будут возбуждать у вас даже жалость.

И, сделав ей почтительный поклон, точно выходя из храма, король подозвал де Сент-Эньяна.

— Граф, — сказал он, — надеюсь, что мадемуазель согласится удостоить вас некоторой долей своей благосклонности взамен той дружбы, которую я навеки дарю ей.

Де Сент-Эньян преклонил колено перед Лавальер.

— Как я буду счастлив, — прошептал он, — если мадемуазель удостоит меня этой чести!

— Я пошлю вам вашу подругу, — произнес король. — Прощайте, мадемуазель, или лучше — до свидания!

И король весело удалился, увлекая за собой де Сент-Эньяна. Принцесса не предвидела такой развязки. Ни наяда, ни дриада ничего не говорили ей об этом.

II. Новый генерал иезуитского ордена

В то время как Лавальер и король соединяли в первом признании печали прошлого, счастье текущей минуты и надежды на будущее, Фуке, вернувшись домой, то есть в апартаменты, отведенные ему в замке, разговаривал с Арамисом обо всем том, чем король в данную минуту пренебрегал.

— Скажите мне, — начал Фуке, усадив своего гостя в кресло и сам усевшись рядом, — скажите мне, господин д’Эрбле, как идут дела в Бель-Иле, есть у вас оттуда какие-нибудь известия?

— Господин суперинтендант, — отвечал Арамис, — там все идет согласно нашим желаниям; все расходы оплачены, ни один из наших планов не обнаружен.

— А гарнизон, который король собирался поставить там?

— Сегодня утром я узнал, что он прибыл туда уже две недели назад.

— А как его там приняли?

— Прекрасно.

— Что же сталось с прежним гарнизоном?

— Он высадился в Сарзо, и оттуда его немедленно отправили в Кемпер.

— А новый гарнизон?

— Он сейчас наш.

— Вы уверены в том, что говорите, епископ?

— Уверен. И вы сейчас узнаете, как все это произошло.

— Но ведь из всех гарнизонных стоянок Бель-Иль самая худшая?

— Знаю — и действую сообразно с этим; теснота, отрезанность от мира, нет женщин, нет игорных домов. А в наше время, — прибавил Арамис со свойственной только ему одному улыбкой, — очень грустно видеть, до чего молодые люди жаждут развлечения и, следовательно, до чего они бывают расположены к тому, кто дает им возможность повеселиться.

— А если они будут развлекаться в Бель-Иле?

— Если они будут развлекаться благодаря королю, они отдадут сердце королю; если же они будут скучать из-за короля и развлекаться по милости господина Фуке, они полюбят господина Фуке.

— А вы предупредили моего интенданта, чтобы немедленно по их прибытии…

— Нет, мы дали им поскучать с недельку, а через неделю они взвыли, сказав, что прежние офицеры имели больше развлечений, чем они. Тогда им было сказано, что прежние офицеры умели завязать дружбу с господином Фуке и что господин Фуке, видя в них своих друзей, приложил все старания, чтобы они не скучали в его владениях. Они задумались. Но интендант тотчас же прибавил, что хотя ему и неизвестно распоряжение господина Фуке, он все же достаточно знает своего господина и с уверенностью может сказать, что каждый дворянин, состоящий на службе короля, интересует его. И хотя новоприбывшие неизвестны ему, он готов сделать для них то же, что делал и для других.

— Чудесно! И, надеюсь, обещания были приведены в исполнение? Ведь вы знаете, я не хочу, чтобы от моего имени давались пустые обещания.

— После этого в распоряжение офицеров были предоставлены два судна и лошади; им были вручены ключи от главного здания; теперь они устраивают там охоты и катаются с бель-ильскими дамами, по крайней мере с теми из них, которые не боятся морской болезни.

— Ну а солдаты?

— Все относительно, вы понимаете; солдатам дают вино, превосходную пищу и большое жалованье. Значит, мы можем положиться на этот гарнизон.

— Хорошо.

— Отсюда следует, что если каждые два месяца у нас будут менять гарнизон, то за два года вся армия перебывает в Бель-Иле. Тогда за нас будет не один полк, а пятьдесят тысяч человек.

— Я хорошо знал, — сказал Фуке, — что никто, кроме вас, господин д’Эрбле, не может быть таким драгоценным, таким незаменимым другом, но при всем этом, — прибавил он со смехом, — мы забываем нашего друга дю Валлона. Что с ним? В течение трех дней, которые я провел в Сен-Манде, я забыл обо всем на свете, признаюсь.

— Ну, да я-то не забыл, — отвечал Арамис. — Портос в Сен-Манде; его там ублажают как нельзя лучше, кормят изысканно, подают тонкие вина; он гуляет в маленьком парке, открытом только для вас одного; он им пользуется. Он упражняет свои мышцы, сгибая молодые вязы или ломая старые дубы, как Милон Кротонский, а так как в парке нет львов, то мы, вероятно, застанем его невредимым. Наш Портос — храбрец!

— Да, но тем временем он соскучится, начнет расспрашивать.

— Он ни с кем не видится.

— Но ведь он же чего-нибудь ждет, на что-нибудь надеется?

— Я внушил ему одну надежду, и он живет ею.

— Какую же?

— Быть представленным королю.

— Ого! В качестве кого?

— В качестве инженера Бель-Иля, черт возьми!

— Значит, теперь нужно, чтобы он вернулся в Бель-Иль?

— Обязательно; я даже думаю отослать его туда как можно скорее. Портос — представительная личность; только д’Артаньян, Атос и я знаем его слабости. Портос никому не доверяется, он исполнен достоинства; на офицеров он произведет впечатление паладина времен крестовых походов. Он напоит весь главный штаб, не пьянея сам, и станет предметом общего удивления и симпатии, затем, если бы нам понадобилось какое-нибудь приказание, Портос — воплощенный приказ: всякий вынужден будет исполнить то, что он пожелает.

— Так отошлите его.

— Это как раз то, чего я хочу, но только через несколько дней, ибо мне нужно сказать вам одну вещь.

— Какую?

— Я не доверяю д’Артаньяну. Как вы могли заметить, его нет в Фонтенбло, а д’Артаньян никогда не уезжает попусту. Поэтому теперь, покончив со своими делами, я постараюсь узнать, что за дела у д’Артаньяна.

— Вы все уладили?

— Да.

— Счастливец вы, хотелось бы и мне сказать то же.

— Надеюсь, что у вас нет никаких беспокойств?

— Гм!

— В таком случае, — произнес Арамис со свойственной ему последовательностью в мыслях, — в таком случае мы можем подумать о том, что я говорил вам вчера по поводу малютки.

— Какой?

— По поводу де Лавальер.

— Ах, правда!

— Вам не противно поухаживать за этой девушкой?

— Этому мешает только одно.

— Что?

— Мое сердце занято другой, и я ровно ничего не чувствую к этой девушке.

— Ужасно, если занято сердце в то время, когда так нужна голова.

— Вы правы. Но вы видите, что по первому же вашему слову я все бросил. Однако вернемся к малютке. Какую пользу вы видите в том, чтобы я занялся ею?

— Видите ли, говорят, что король заинтересовался ею.

— А по-вашему, это неправда? Ведь вы все знаете.

— Я знаю, что король внезапно переменился; еще третьего дня он пылал страстью к принцессе, и несколько дней тому назад принц жаловался на это королеве-матери, происходили супружеские недоразумения и слышалось материнское брюзжание.

— Откуда вам все это известно?

— Известно доподлинно!

— Что же из этого следует?

— А то, что после этих недоразумений, этого брюзжания король перестал разговаривать с ее высочеством.

— А дальше?

— Дальше он занялся де Лавальер. Мадемуазель де Лавальер — фрейлина принцессы. Знаете ли вы, что в любви называют прикрытием?

— Конечно.

— Так вот: мадемуазель де Лавальер служит прикрытием принцессы. Воспользуйтесь этим положением вещей. Раненое самолюбие облегчит победу; тайны короля и принцессы будут в руках малютки. А вы знаете, что умный человек делает с тайнами?

— Но как подступиться к ней?

— И это спрашиваете у меня вы? — удивился Арамис.

— Спрашиваю, потому что у меня нет времени заниматься ею.

— Она бедна, скромна, вы создадите ей положение: покорит ли она себе короля как фаворитка или же просто приблизится к нему как поверенная его тайн, в ней вы приобретете верного человека.

— Хорошо, — сказал Фуке. — Что же мы предпримем в отношении этой малютки?

— А что вы предпринимали, когда хотели понравиться женщине, господин суперинтендант?

— Писал ей. Объяснялся в любви. Предлагал ей свои услуги и подписывался: Фуке.

— И ни одна не оказала сопротивления?

— Только одна, — отвечал Фуке. — Но четыре дня тому назад и она сдалась, как прочие.

— Не будете ли вы добры написать несколько слов? — улыбнулся Арамис, подавая Фуке перо.

Фуке взял его.

— Диктуйте, — попросил он. — Моя голова до того занята другими делами, что я не в состоянии сочинить двух строчек.

— Идет, — согласился Арамис, — пишите.

И он продиктовал:

«Сударыня, я видел вас, и вы не удивитесь, что я нашел вас красавицей. Но из-за отсутствия положения, достойного вас, вы только прозябаете при дворе.

Если у вас есть какое-нибудь честолюбие, то любовь порядочного человека послужит опорой для вашего ума и ваших прелестей.

Приношу мою любовь к вашим ногам; но так как даже самая благоговейная и окруженная тайнами любовь может скомпрометировать предмет своего культа, то такой достойной особе не подобает подвергать опасности свою репутацию, не получив взамен гарантий, обеспечивающих ее будущность.

Если вы соблаговолите ответить на мою любовь, то она сумеет доказать вам свою признательность, сделав вас навсегда свободной и независимой».

Написав это письмо, Фуке взглянул на Арамиса.

— Подпишите.

— Нужно ли это?

— Ваша подпись на письме стоит миллиона. Вы забываете это, дорогой суперинтендант.

Фуке подписался.

— С кем вы пошлете это письмо? — спросил Арамис.

— Со своим лакеем.

— Вы в нем уверены?

— Это испытанный человек. Впрочем, мы ведем игру без риска.

— Почему?

— Если правда то, что вы говорите об услугах этой малютки королю и принцессе, то король даст ей денег, сколько она пожелает.

— Так, значит, у короля есть деньги? — удивился Арамис.

— Да, нужно думать, потому что у меня он их не просит.

— Попросит, будьте спокойны!

— Больше того: я думал, что он заговорит со мной о празднике в Во.

— И что же?

— Он и не заикнулся.

— Еще заговорит.

— Вы считаете короля очень жестоким, дорогой д’Эрбле.

— Не его.

— Он молод, следовательно, он добр.

— Он молод, следовательно, он слаб и подвержен страстям; и господин Кольбер держит в своих грязных лапах его слабости и его страсти.

— Вот видите, вы боитесь его.

— Я не отрицаю.

— В таком случае я пропал.

— Как так?

— Я пользовался влиянием у короля только благодаря деньгам.

— Ну так что же?

— Я разорен.

— Нет!

— Как нет? Разве вы знаете мои дела лучше меня?

— Может быть.

— А что, если он потребует от меня этого праздника?

— Вы дадите его.

— А деньги?

— А разве их у вас когда-нибудь не хватало?

— О, если бы вы знали, какой ценой я достал последние деньги!

— Следующая сумма не будет стоить вам труда.

— Кто же мне ее даст?

— Я.

— Вы дадите мне шесть миллионов?.. Что вы говорите?.. Шесть миллионов?!

— Если понадобится, то и десять.

— Право, дорогой д’Эрбле, — сказал Фуке, — ваша самоуверенность пугает меня больше, чем гнев короля.

— Пустое!

— Кто же вы такой?

— Кажется, вы меня знаете.

— Я ошибаюсь в вас; чего же вы хотите?

— Я хочу видеть на троне Франции короля, который был бы предан господину Фуке, и хочу, чтобы господин Фуке был предан мне.

— О! — воскликнул Фуке, пожимая руку Арамиса. — Что касается моей преданности, то я весь ваш, но, дорогой д’Эрбле, вы заблуждаетесь.

— Относительно чего?

— Король никогда не будет мне предан.

— Мне кажется, я не говорил, что король будет вам предан.

— Напротив, вы только что это сказали.

— Я не говорил — теперешний король, я сказал — король вообще.

— Разве это не все равно?

— Нет, это совершенно разные вещи.

— Не понимаю.

— Сейчас поймете. Предположите, что королем у нас не Людовик Четырнадцатый.

— Не Людовик Четырнадцатый?

— Нет, а человек, всецело зависящий от вас.

— Это немыслимо.

— Даже обязанный вам троном.

— Вы с ума сошли! Только Людовик Четырнадцатый может сидеть на французском престоле; я не вижу никого, кто мог бы заменить его.

— А я вижу.

— Разве что принц, брат короля, — сказал Фуке, с беспокойством поглядывая на Арамиса. — Но принц…

— Нет, не принц.

— Как же вы хотите, чтобы принц не королевской крови… как вы хотите, чтобы принц, не имеющий никакого права…

— Мой король, или, вернее, ваш король, будет обладать всеми необходимыми качествами, поверьте мне.

— Берегитесь, господин д’Эрбле, берегитесь, вы повергаете меня в трепет, у меня голова идет кругом.

Арамис улыбнулся:

— Какой, однако, пустяк повергает вас в трепет.

— Повторяю, вы меня пугаете.

Арамис снова улыбнулся.

— Вы смеетесь? — спросил Фуке.

— Придет время, когда вы тоже посмеетесь. Теперь же я буду смеяться один.

— Объяснитесь.

— Когда придет время, я объясню вам все, будьте спокойны. Вы не апостол Петр, а я не Христос, однако я скажу вам: «Маловерный, зачем ты усомнился?»

— Ах, боже мой, я сомневаюсь… я сомневаюсь, потому что ничего не вижу.

— Значит, вы слепы, в таком случае я обращусь к вам не как к апостолу Петру, а как к апостолу Павлу: «Наступит день, когда глаза твои откроются».

— О, как я хотел бы верить! — вздохнул Фуке.

— Вы не верите? А ведь я десять раз провел вас над бездной, в которую вы один низверглись бы; ведь из генерального прокурора вы сделались интендантом, из интенданта первым министром, из первого министра дворцовым мэром. Нет, нет, — прибавил Арамис со своей неизменной улыбкой, — нет, вы не можете видеть и, значит, не можете верить. — С этими словами Арамис встал, собираясь уходить.

— Одно только слово, — остановил его Фуке. — Вы никогда еще не говорили со мной так, не выказывали такой уверенности, или, лучше сказать, такой дерзости.

— Для того чтобы говорить громко, нужно иметь свободу голоса.

— И она у вас есть?

— Да.

— С каких же пор?

— Со вчерашнего дня.

— О, господин д’Эрбле, берегитесь, вы слишком самонадеянны!

— Как же не быть самонадеянным, имея в руках власть?

— Так у вас есть власть?

— Я уже предлагал вам десять миллионов и снова предлагаю их.

Взволнованный Фуке тоже встал.

— Ничего не понимаю! Вы сказали, что собираетесь свергать королей и возводить на трон других. Я, должно быть, с ума сошел, или мне все это послышалось.

— Нет, вы не сошли с ума, я действительно говорил все это.

— Как же вы могли сказать подобные вещи?

— Можно с полным правом говорить о низвержении тронов и о возведении на них новых королей, когда стоишь выше королей и тронов… земных.

— Так вы всемогущи? — вскричал Фуке.

— Я сказал вам это и снова повторяю, — отвечал Арамис дрожащим голосом; глаза его блестели.

Фуке в бессилии опустился в кресло и сжал голову руками. Арамис несколько мгновений смотрел на него, словно ангел человеческих судеб, взирающий на простого смертного.

— Прощайте, — произнес он наконец, — спите спокойно и отошлите письмо Лавальер. Завтра увидимся, не правда ли?

— Да, завтра, — отвечал Фуке, тряхнув головой, точно человек, приходящий в себя, — но где же мы увидимся?

— На прогулке короля, если вам угодно.

— Отлично.

И они расстались.

III. Гроза

На другой день с утра было пасмурно, сумрачно; так как в этот день была назначена прогулка короля, то всякий, открывая глаза, прежде всего устремлял взор на небо.

Над деревьями висел густой душный туман, и солнце, едва заметное сквозь тяжелую пелену, не в силах было рассеять его. Росы не было. Газоны стояли сухие, цветы жаждали влаги. Птицы пели сдержаннее, чем обыкновенно, посреди неподвижной, точно застывшей листвы. Не слышно было шороха и шума, этого дыхания природы, порождаемого солнцем. Стояла мертвая тишина.

Проснувшись и взглянув в окно, король был поражен сумрачностью природы. Однако все распоряжения были сделаны, все было приготовлено, и, главное, Людовик очень рассчитывал на эту прогулку, которая сулила ему много заманчивого; поэтому он без колебания решил, что погода не имеет никакого значения и так как прогулка назначена, она должна состояться.

Впрочем, в некоторых излюбленных богом земных царствах бывают часы, когда кажется, будто воля земного короля имеет влияние на божественную волю. У Августа был Вергилий, говоривший: «Nocte puit tota redeunt spectacula mane»13Всю ночь идет дождь, утром возвращаются зрелища (лат.). . У Людовика XIV был Буало, говоривший совсем другое, и бог, относившийся к нему почти так же милостиво, как Юпитер к Августу.

Людовик по обыкновению прослушал мессу, хотя, по правде говоря, воспоминание об одном создании сильно отвлекало его от мыслей о создателе. Во время службы он не раз принимался считать минуты, а потом секунды, отделявшие его от счастливого мгновения, когда должна была начаться прогулка, то есть того мгновения, когда на дороге должна была появиться принцесса с фрейлинами.

Само собой разумеется, что никто в замке не знал о ночном свидании короля с Лавальер. Может быть, болтливая Монтале и разгласила бы о нем, но на этот раз ее удержал Маликорн, предупредивший, что болтливость будет не в ее интересах.

Что же касается Людовика XIV, то он был так счастлив, что простил или почти простил принцессе ее вчерашнюю выходку. В самом деле, он должен был скорее быть довольным ею. Не будь этой злой шалости, он не получил бы письма от Лавальер; не будь этого письма, не было бы и аудиенции, а не будь этой аудиенции, он оставался бы в неизвестности. Его сердце было так переполнено блаженством, что там не оставалось места для досады, по крайней мере в данную минуту.

Итак, вместо того чтобы нахмуриться при виде невестки, Людовик решил обойтись с нею еще дружелюбнее и любезнее, чем обыкновенно. Однако лишь при одном условии — что она не заставит себя долго ждать.

Вот о чем думал Людовик, слушая мессу, вот что заставляло его забывать во время церковной службы о вещах, над которыми ему следовало размышлять в качестве христианнейшего короля и старшего сына церкви.

Но бог так снисходителен к юным заблуждениям, и все, что касается любви, даже любви греховной, отечески им поощряется, что, выйдя от мессы и подняв глаза к небу, Людовик увидел сквозь разорванные тучи уголок лазурного ковра, разостланного под ногами господними.

Он вернулся в замок и, так как прогулка была назначена в полдень, а часы показывали только десять, усердно принялся за работу с Кольбером и Лионом.

Во время работы Людовик медленно расхаживал от стола к окну, выходившему на павильон принцессы; он заметил поэтому на дворе г-на Фуке, которого почтительно приветствовали придворные, узнавшие о вчерашней аудиенции. Фуке с любезным и счастливым видом направился, в свою очередь, приветствовать короля.

Завидя Фуке, король инстинктивно обернулся к Кольберу. Кольбер улыбнулся и, казалось, тоже был весь полон любезности и ликования. Это приятное настроение охватило его после того, как один из его секретарей вручил ему бумажник, который он, не открывая, спрятал в глубокий карман своих штанов.

Но так как в радости Кольбера всегда содержалось что-то зловещее, то из двух улыбок Людовик предпочел улыбку Фуке. Он знаком приказал суперинтенданту войти; затем обратился к Лиону и Кольберу:

— Закончите эту работу и положите ее на мой письменный стол, я прочту бумаги со свежей головой.

И король ушел.

По знаку Людовика XIV Фуке быстро поднялся по лестнице. Арамис же, сопровождавший суперинтенданта, затерялся в толпе придворных, так что король даже не заметил его.

Король встретился с Фуке на верхних ступеньках лестницы.

— Государь, — сказал Фуке, видя приветливую улыбку на лице Людовика, — вот уже несколько дней ваше величество осыпает меня милостями. Теперь не юный король царствует во Франции, а юный бог, бог наслаждения, счастья и любви.

Король покраснел. Комплимент был очень лестным, но он слишком прямо бил в цель.

Король проводил Фуке в маленький салон, отделявший его рабочий кабинет от спальни.

— Знаете ли, почему я вас позвал? — спросил король, садясь на подоконник, чтобы не упустить из виду цветник, куда выходили вторые двери из павильона принцессы.

— Нет, государь… но уверен, что для чего-нибудь приятного, судя по милостивой улыбке вашего величества.

— Вам так кажется?

— Нет, государь, я вижу это.

— В таком случае вы ошибаетесь.

— Я, государь?

— Да, я призвал вас, напротив, чтобы поссориться с вами.

— Со мной, государь?

— С вами, и очень серьезно.

— Право, ваше величество пугаете меня… Но я готов слушать, уверенный в справедливости и доброте вашего величества.

— Говорят, господин Фуке, что вы затеваете большой праздник в Во?

Фуке улыбнулся, как больной, ощутивший первые симптомы забытой им и возвращающейся лихорадки.

— И вы не приглашаете меня? — продолжал король.

— Государь, — отвечал Фуке, — я не думал об этом празднике, и только вчера вечером один из моих друзей (Фуке подчеркнул эти слова) напомнил мне о нем.

— Но ведь вчера вечером я вас видел, и вы ничего не сказали мне об этом, господин Фуке.

— Государь, мог ли я надеяться, что ваше величество спуститесь со своих царственных высот и удостоите своим посещением мое жилище?

— Простите, господин Фуке, вы ни слова не говорили мне о вашем празднике.

— Повторяю, я ничего не сказал об этом празднике королю, во-первых, потому, что еще ничего не было решено, а во-вторых, я боялся отказа.

— Что же заставило вас бояться отказа, господин Фуке? Берегитесь, я решил до конца выспросить вас.

— Горячее желание получить согласие короля на мое приглашение.

— Хорошо, господин Фуке, я вижу, что нам очень легко прийти к соглашению. Вы горите желанием пригласить меня на свой праздник, а я горю желанием побывать на нем; начинайте же, я приму ваше приглашение.

— Как! Ваше величество соблаговолите принять его? — пролепетал суперинтендант.

— Право, — засмеялся король, — выходит, как будто я не только принимаю приглашение, но сам напрашиваюсь.

— Ваше величество удостаиваете меня величайшей чести! — вскричал Фуке. — Но я принужден повторить слова господина де Ла Вьевиля, обращенные к вашему деду, Генриху Четвертому: «Господи, я недостоин».

— А я отвечу, господин Фуке, что, если вы устроите праздник, я приду к вам даже без приглашения.

— Благодарю вас, ваше величество, благодарю, — сказал Фуке, поднимая голову при вести об этой милости, которая, по его мнению, должна была его разорить. — Но кто же предупредил ваше величество?

— Молва, господин Фуке; рассказывают чудеса о вас и о вашем доме. Вы возгордитесь, господин Фуке, если узнаете, что король ревнует к вам?

— Это сделает меня счастливейшим из смертных, государь, потому что в тот день, когда король воспылает ревностью к владельцу Во, у того найдется подарок, достойный короля.

— Итак, господин Фуке, устраивайте праздник и распахните настежь двери вашего дома.

— Я прошу ваше величество назначить день, — отвечал Фуке.

— Ровно через месяц.

— Вашему величеству не угодно выразить еще какое-нибудь желание?

— Нет, господин суперинтендант. Я хочу только почаще видеть вас подле себя.

— Государь, я имею честь принимать участие в прогулке вашего величества.

— Отлично; так я ухожу, господин Фуке, а вот и дамы собираются.

Произнеся эти слова, король с пылкостью влюбленного юноши побежал от окна за перчатками и тростью, которые подал ему камердинер.

Со двора доносился топот лошадей и шум колес по усыпанному песком двору.

Король спустился вниз. Когда он появился на крыльце, все придворные замерли. Король пошел прямо к молодой королеве. Что касается королевы-матери, то, чувствуя себя нездоровой, она не пожелала выезжать. Мария-Терезия села в карету вместе с принцессой и спросила у короля, куда ему будет угодно ехать.

Как раз в этот момент король увидел Лавальер, усталую и бледную после событий вчерашнего дня; она садилась в коляску с тремя подругами. Людовик рассеянно ответил королеве, что ему все равно, куда ехать, и что он будет чувствовать себя хорошо всюду, где будет королева.

Тогда королева приказала стремянным ехать в сторону Апремона.

Стремянные поскакали вперед.

Король сел на лошадь. Несколько минут он ехал рядом с каретой королевы и принцессы, держась у дверцы.

Небо прояснилось, однако в воздухе висела какая-то дымка, похожая на грязную кисею; в солнечных лучах кружились блестящие пылинки. Стояла удушливая жара. Но так как король, по-видимому, не обращал внимания на погоду, то она не тревожила и остальных, и кортеж по приказанию королевы направился к Апремону.

Толпа придворных шумела и была весела; видно было, что каждый хотел забыть язвительные речи, раздававшиеся накануне.

Особенно очаровательна была принцесса. В самом деле, она видела короля у дверцы и, поскольку ей не приходило в голову, что он едет возле кареты ради королевы, надеялась, что ее рыцарь вернулся к ней.

Но через какие-нибудь четверть лье король милостиво улыбнулся, поклонился, приостановил лошадь и пропустил карету королевы, затем карету старших фрейлин, а затем и прочие экипажи, которые, видя, что король не трогается с места, хотели остановиться, в свою очередь. Но король подал знак продолжать путь.

Когда карета, где сидела Лавальер, поравнялась с ним, король приблизился к ней. Король поклонился дамам и собирался ехать рядом с каретой фрейлин, как он ехал рядом с каретой принцессы, как вдруг весь кортеж разом остановился. Очевидно, королева, обеспокоенная отсутствием короля, отдала приказ подождать его.

Король велел спросить, зачем она это сделала.

— Хочу пройтись пешком, — был ответ.

Она, очевидно, надеялась, что король, ехавший верхом подле кареты фрейлин, не решится идти пешком вместе с ними.

Кругом был лес. Прогулка обещала быть прекрасной, особенно для мечтателей и для влюбленных.

Три красивые аллеи, длинные, тенистые и извилистые, расходились в разные стороны от места, на котором процессия остановилась. Сквозь кружево листвы виднелись кусочки голубого неба.

В глубине аллей то и дело пробегали испуганные дикие козы, на секунду останавливались посреди дороги, подняв голову, затем мчались как стрелы, одним прыжком скрываясь в чаще леса; время от времени кролик-философ, сидя на задних лапках, потирал передними мордочку и нюхал воздух, чтобы узнать, не бежит ли собака за этими людьми, потревожившими его размышления, его обед и его любовные дела, и нет ли у кого-нибудь из них ружья под мышкой.

Вслед за королевой все общество вышло из карет.

Мария-Терезия оперлась на руку одной из фрейлин и, искоса взглянув на короля, который, по-видимому, совсем не заметил, что является предметом внимания королевы, углубилась в лес по первой тропинке, открывшейся перед ней. Перед ее величеством шли двое стремянных и палками приподнимали ветки и раздвигали кусты, загораживавшие дорогу.

Выйдя из кареты, принцесса увидела подле себя г-на де Гиша, который поклонился ей и предложил ей свои услуги.

Принц, восхищенный своим вчерашним купанием, объявил, что идет к реке, и, отпустив де Гиша, остался в замке с шевалье де Лорреном и Маниканом. Он больше не испытывал и тени ревности. Поэтому его напрасно искали в кортеже; впрочем, принц редко принимал участие в общих развлечениях, так что его отсутствие скорее обрадовало, чем огорчило.

По примеру королевы и принцессы каждый устроился по своему вкусу. Как мы сказали, король находился возле Лавальер. Соскочив с лошади, когда отворились дверцы кареты, он предложил ей руку. Монтале и Тонне-Шарант тотчас же отошли в сторону, первая — по корыстным соображениям, а другая — из скромности, одна хотела сделать приятное королю, другая досадить ему.

В течение последнего получаса погода тоже приняла решение: висевшая в воздухе дымка мало-помалу сгустилась на западе, потом, как бы увлекаемая течением воздуха, стала медленно и тяжело приближаться. Чувствовалась гроза; но так как король не замечал ее, то и никто не считал себя вправе ее заметить.

Поэтому прогулка продолжалась; иные, впрочем, время от времени поднимали глаза к небу. Более робкие прогуливались у экипажей, в которых они надеялись укрыться в случае грозы. Но большая часть кортежа, видя, что король отважно углубился в лес с Лавальер, последовала за королем.

Заметив это, король взял Лавальер под руку и увлек на боковую тропинку, куда уже никто не посмел пойти за ним.

IV. Дождь

В том же направлении, куда пошли король и Лавальер, но только не по дорожке, а прямо через лес, шагали двое людей, совершенно равнодушных к надвигавшейся туче. Они шли, наклонив головы, точно обдумывая что-то серьезное. Они не видели ни де Гиша, ни принцессы, ни короля, ни Лавальер.

Вдруг молния озарила воздух, и раздался глухой и отдаленный раскат грома.

— Ах, — заметил один из спутников, поднимая голову, — начинается гроза, не вернуться ли нам в карету, дорогой д’Эрбле?

Арамис поднял глаза к небу и взглянул на тучу.

— О, — сказал он, — не стоит торопиться! — И, продолжая прерванный разговор, прибавил: — Итак, вы думаете, что наше вчерашнее письмо сейчас уже дошло по назначению?

— Я уверен в этом.

— Кому вы поручили доставить его?

— Моему испытанному слуге, как я уже имел честь сообщить вам.

— Он принес ответ?

— Я еще не видел его; вероятно, малютка дежурила у принцессы или одевалась и заставила его подождать. Нужно было уезжать, и мы уехали. Поэтому мне неизвестно, что там произошло.

— Вы видели короля перед отъездом?

— Да.

— Как вы его нашли?

— Безупречным и бесчестным, смотря по тому, говорил ли он правду или лицемерил.

— А праздник?

— Состоится через месяц.

— Он напросился?

— С такой навязчивостью, что я чувствую тут наущение Кольбера.

— Я тоже так думаю.

— Ночь не рассеяла ваших иллюзий?

— Каких иллюзий?

— Относительно помощи, которую вы можете оказать мне в этом случае?

— Нет, я всю ночь писал, и все распоряжения отданы.

— Праздник обойдется мне в несколько миллионов. Не забывайте этого.

— Я даю шесть… На всякий случай и вы раздобудьте два или три.

— Вы чародей, дорогой д’Эрбле!

Арамис улыбнулся.

— Но раз вы швыряетесь миллионами, — произнес Фуке с тревогой, — так почему же несколько дней тому назад вы не дали Безмо пятидесяти тысяч франков?

— Потому, что несколько дней тому назад я был беден, как Иов.

— А сегодня?

— Сегодня я богаче короля.

— Отлично, — кивнул Фуке, — я умею разбираться в людях. Я знаю, что вы не способны нарушить слово; я не хочу вырывать у вас вашу тайну; не будем больше говорить об этом.

В этот момент послышался глухой раскат, вскоре превратившийся в страшный удар грома.

— Ого! — воскликнул Фуке. — Я говорил вам!

— В таком случае вернемся к каретам.

— Не успеем, — возразил Фуке. — Вот уже дождь!

Действительно, небо, казалось, разверзлось, и крупные капли зашумели по вершинам деревьев.

— Ну, — сказал Арамис, — у нас есть время дойти до экипажа раньше, чем дождь проникнет сквозь листья.

— Лучше бы спрятаться в каком-нибудь гроте.

— Это верно, но есть ли тут грот? — спросил Арамис.

— Есть. В десяти шагах отсюда, — с улыбкой отвечал Фуке. — Да вот и он! — прибавил он, осмотревшись кругом.

— Как вы счастливы, что у вас такая хорошая память, — улыбнулся Арамис, в свою очередь. — А вы не боитесь, что ваш кучер, не видя нас, вообразит, будто мы пошли окольной дорогой, и поедет за придворными каретами?

— Нет, не боюсь; если я оставляю где-нибудь кучера и экипаж, то он двинется с места разве только по особому приказанию короля, да и то не наверное; к тому же, мне кажется, мы не одни зашли так далеко. Я слышу шаги и шум голосов.

И, произнося эти слова, Фуке оглянулся и раздвинул тростью густую листву, скрывавшую от них дорогу. Арамис одновременно с ним заглянул в образовавшееся отверстие.

— Женщина! — воскликнул Арамис.

— Мужчина! — воскликнул Фуке.

— Лавальер!

— Король!

— Ого! — сказал Арамис. — Разве и король знает ваш грот? Это меня не удивило бы; ведь у него существуют довольно налаженные отношения с нимфами Фонтенбло.

— Не беда! — отозвался Фуке. — Войдем туда; если король не знает его, будем наблюдать, что произойдет. Если же знает, то — так как в гроте два выхода, — когда он войдет через один, мы выйдем через другой.

— А далеко еще туда? — спросил Арамис. — Дождь уже начинает капать сквозь листья.

— Мы пришли.

Фуке приподнял ветви, и в скале можно было заметить углубление, совершенно закрытое вереском и плющом.

Фуке показал дорогу. Арамис пошел за ним.

Входя в грот, Арамис оглянулся.

— О, да они тоже идут в эту сторону!

— В таком случае уступим им место, — улыбнулся Фуке и потянул Арамиса за плащ. — Не думаю, однако, чтобы король знал мой грот.

— Действительно, — сказал Арамис, — они чего-то ищут; им надобно ветвистое дерево, вот и все.

Арамис не ошибался: король смотрел вверх, а не вокруг себя. Он держал Лавальер под руку: девушка скользила по влажной траве.

Людовик осмотрелся еще внимательнее и, заметив огромный развесистый дуб, увлек Лавальер к нему. Бедная девушка оглядывалась во все стороны; казалось, она и боялась и желала, чтобы их заметили, чтобы рядом был кто-то еще.

Король привел ее к стволу дерева, под которым было совершенно сухо, точно ливня и не было. Сам он стал возле нее, сняв шляпу. Через несколько мгновений капли дождя стали пробиваться сквозь листву и падать на голову короля, но он не замечал их.

— Государь, — прошептала Лавальер, показывая на шляпу.

Но король поклонился и наотрез отказался надеть ее.

— Как нельзя более удобный случай предложить им наше место, — сказал Фуке на ухо Арамису.

— Как нельзя более удобный случай подслушать и не проронить ни слова из того, что они будут говорить, — прошептал в ответ Арамис.

И оба замолчали; голос короля явственно доносился до них.

— Боже мой, мадемуазель, — говорил король, — я вижу, или, вернее, угадываю, ваше беспокойство; поверьте, я искренне жалею, что увел вас от остального общества и из-за меня вы можете промокнуть. Да вы уже промокли, может быть, вам холодно?

— Нет, государь.

— Но вы дрожите!

— Государь, я боюсь, что могут дурно истолковать мое отсутствие в тот момент, когда все, наверное, уже собрались.

— Я охотно предложил бы вам вернуться к каретам, мадемуазель, но взгляните и прислушайтесь, можно ли сейчас идти куда-нибудь?

Действительно, гром гремел, и дождь лил ручьями.

— К тому же, — продолжал король, — никто не посмеет сказать о вас дурное. Ведь вы с французским королем, то есть первым дворянином королевства.

— Конечно, государь, — отвечала Лавальер, — это великая честь для меня, но я боюсь не за себя.

— А за кого же?

— За вас, государь.

— За меня, мадемуазель? — с улыбкой сказал король. — Я не понимаю вас.

— Разве ваше величество забыли уже, что произошло вчера на вечере у ее высочества?

— Не говорите об этом, прошу вас, или лучше позвольте мне вспомнить, чтобы еще раз поблагодарить вас за ваше письмо и…

— Государь, — прервала его Лавальер, — дождь идет, а ваше величество без шляпы.

— Прошу вас не беспокоиться обо мне. Я боюсь, что вы промокнете.

— О, ведь я — крестьянка, — улыбнулась Лавальер. — Я привыкла бегать по луарским лугам и блуаским садам во всякую погоду. А что касается моего туалета, — прибавила она, глядя на свое скромное муслиновое платье, — то ваше величество видите, что за него мне нечего опасаться.

— Действительно, мадемуазель, я уже не раз замечал, что вы всем обязаны самой себе, а не туалету. Вы не кокетка. Я считаю это большим достоинством.

— Государь, не делайте меня лучше, чем я есть на самом деле. Скажите просто: вы не можете быть кокеткой.

— Почему?

— Потому, что я не богата, — с улыбкой отвечала Лавальер.

— Значит, вы сознаетесь, что любите красивые вещи? — с живостью воскликнул король.

— Государь, я нахожу красивым только то, что для меня доступно; все слишком высокое…

— Для вас безразлично?

— Мне чуждо, так как недостижимо.

— А я нахожу, мадемуазель, — сказал король, — что вы не занимаете при моем дворе подобающего вам положения. Я, несомненно, слишком мало осведомлен о заслугах вашей семьи. Мой дядя отнесся слишком пренебрежительно к вашим родственникам.

— О нет, государь! Его королевское высочество герцог Орлеанский всегда был благосклонен к господину де Сен-Реми, моему отчиму. Услуги были скромные, и мы были за них вполне вознаграждены. Не всем дано счастье с блеском служить королю. Я, конечно, не сомневаюсь, что если бы представился случай, то мои родственники не остановились бы ни перед чем, но нам не выпало этого счастья.

— Короли должны исправлять несправедливости, мадемуазель, — проговорил король, — и я охотно беру на себя эту обязанность по отношению к вам.

— Нет, государь, — с живостью воскликнула Лавальер, — оставьте, пожалуйста, все как есть.

— Как, мадемуазель? Вы отказываетесь от того, что я должен, что я хочу сделать для вас?

— Все, чего я желала, государь, было для меня сделано в тот день, когда я удостоилась чести быть принятой ко двору принцессы.

— Но если вы отказываетесь для себя, примите по крайней мере для ваших родственников знак моей признательности.

— Государь, ваши великодушные намерения ослепляют и страшат меня, ибо если ваше величество по своей благосклонности сделаете что-нибудь для моих родственников, то у нас появятся завистники, а у вашего величества — враги. Оставьте меня, государь, в безвестности. Пусть мои чувства к вам останутся светлыми и бескорыстными.

— Вот удивительные речи! — воскликнул король.

— Справедливо, — шепнул Арамис на ухо Фуке. — Вряд ли король привык к ним.

— А что, если и на мою записку она ответит в таком же роде? — спросил Фуке.

— Не будем забегать вперед, дождемся конца, — возразил Арамис.

— К тому же, дорогой д’Эрбле, — прибавил суперинтендант, мало расположенный верить в искренность чувств, выраженных Лавальер, — иногда бывает очень выгодно казаться бескорыстной в глазах короля.

— Это самое думал и я, — отвечал Арамис. — Послушаем, что будет дальше.

Король еще ближе придвинулся к Лавальер и поднял над ней свою шляпу, так как дождь все больше протекал сквозь листву.

Лавальер взглянула своими прекрасными голубыми глазами на защищавшую ее королевскую шляпу, покачала головой и вздохнула.

— Боже мой! — сказал король. — Какая печальная мысль может проникнуть в ваше сердце, когда я защищаю его своим собственным?

— Я отвечу вам, государь. Я уже касалась этого вопроса, такого щекотливого для девушки моих лет. Но ваше величество приказали мне замолчать. Государь, ваше величество не принадлежите себе; государь, вы женаты; чувство, которое удалило бы ваше величество от королевы и увлекло бы ко мне, было бы источником глубокого огорчения для королевы.

Король попытался перебить Лавальер, но та с умоляющим жестом продолжала:

— Королева нежно любит ваше величество, королева следит за каждым шагом вашего величества, удаляющим вас от нее. Ей выпало счастье встретить прекрасного супруга, и она со слезами молит небо сохранить ей его; она ревнива к малейшему движению вашего сердца.

Король снова хотел заговорить, но Лавальер еще раз решилась остановить его.

— Разве не преступление, — спросила она, — при виде такой нежной и благородной любви давать королеве повод для ревности? О, простите мне это слово, государь. Боже мой, я знаю, невозможно, или, вернее, должно быть невозможно, чтобы величайшая в мире королева ревновала к такой ничтожной девушке, как я. Но королева — женщина, и, как у всякой женщины, сердце ее может открыться для подозрений, которые могут быть внушены ядовитыми речами злых людей. Во имя неба, государь, не уделяйте мне так много внимания! Я этого не заслуживаю.

— Неужели, мадемуазель, — вскричал король, — вы не понимаете, что, говоря таким образом, вы превращаете мое уважение к вам в преклонение?

— Государь, вы приписываете моим словам значение, которого они не имеют; вы считаете меня лучше, чем я есть. Смилуйтесь надо мной, государь! Если бы я не знала, что король — самый великодушный человек во всей Франции, то подумала бы, что ваше величество хотите посмеяться надо мной…

— Конечно, вы этого не думаете, я в этом уверен! — воскликнул Людовик.

— Государь, я буду принуждена думать так, если ваше величество будет говорить со мной таким языком.

— Значит, я самый несчастный король во всем христианском мире, — заключил Людовик с непритворной грустью, — если не могу внушить доверие к своим словам женщине, которую я люблю больше всего на свете и которая разбивает мне сердце, отказываясь верить в мою любовь.

— Государь, — сказала Лавальер, тихонько отстраняясь от короля, который все ближе подвигался к ней, — гроза как будто утихает, и дождь перестает.

Но в это самое мгновение, когда бедная девушка, пытаясь совладать со своим сердцем, проявлявшим слишком большую готовность идти навстречу желаниям короля, произносила эти слова, гроза позаботилась опровергнуть их; синеватая молния озарила лес фантастическим блеском, и удар грома, напоминавший артиллерийский залп, раздался над самой головой короля и Лавальер, как будто его привлекла высота укрывавшего их дуба.

Молодая девушка испуганно вскрикнула.

Король одной рукой прижал ее к сердцу, а другую протянул над ее головой, точно защищая ее от удара молнии.

Несколько мгновений стояла тишина, во время которой эта пара, очаровательная, как все молодое и исполненное любви, замерла в неподвижности. Фуке и Арамис тоже застыли, созерцая Лавальер и короля.

— О государь! — прошептала Лавальер. — Вы слышите?

И она уронила голову на его плечо.

— Да, — сказал король, — вы видите, что гроза не утихает.

— Государь, это — предупреждение.

Король улыбнулся.

— Государь, это голос бога, грозящего нам карой.

— Пусть, — отвечал король. — Я принимаю этот удар грома за предупреждение и даже за угрозу, если через пять минут он повторится с такой же силой; в противном же случае позвольте мне думать, что гроза — только гроза, и ничего больше.

И король поднял голову, точно вопрошая небо.

Но небо как бы вступило в заговор с Людовиком; в течение пяти минут после удара, напугавшего влюбленных, не слышно было ни одного раската, а когда гром загремел снова, то звук его был гораздо глуше, как будто в течение этих пяти минут гроза, подстегиваемая порывами ветра, унеслась за целых десять лье.

— Что же, Луиза, — прошептал король, — будете вы еще пугать меня гневом небес? Если вы уж непременно хотите видеть в молнии предзнаменование, то неужели вы все еще считаете, что она — предзнаменование несчастья?

Молодая девушка подняла голову; в это время дождь хлынул сквозь листья и заструился по лицу короля.

— О государь, государь! — воскликнула она с выражением непреодолимого страха, взволновавшего Людовика до глубины души. — Неужели это ради меня король остается с непокрытой головой под проливным дождем? Ведь я — такое ничтожество!

— Вы — божество, — отвечал король, — обратившее в бегство грозу. Вы — богиня, возвращающая солнце и тепло.

Действительно, в этот момент блеснул солнечный луч, и падавшие с деревьев капли засверкали, как брильянты.

— Государь, — сказала почти побежденная Лавальер, делая над собой последнее усилие. — Государь, еще раз прошу вас, подумайте о тех неприятностях, которые вашему величеству придется перенести из-за меня. Боже мой, в эту минуту вас ищут, вас зовут. Королева, наверное, беспокоится, а принцесса… о принцесса!.. — почти с ужасом вскричала молодая девушка.

Это слово произвело некоторое впечатление на короля; он вздрогнул и отпустил Лавальер, которую до тех пор держал в своих объятиях.

— Принцесса, сказали вы?

— Да, принцесса; принцесса тоже ревнует, — многозначительно заметила Лавальер.

И ее робкие и целомудренно опущенные глаза решились вопросительно взглянуть на короля.

— Но принцесса, мне кажется, — возразил Людовик, делая усилие над собой, — не имеет никакого права…

— Увы! — прошептала Лавальер.

— Неужели, — спросил король почти с упреком, — и вы считаете, что сестра вправе ревновать брата?

— Государь, я не смею заглядывать в тайники вашего сердца.

— Неужели вы верите этому? — воскликнул король.

— Да, государь, я думаю, что принцесса ревнует, — твердо сказала Лавальер.

— Боже мой, — забеспокоился король, — неужели ее обращение с вами дает повод для таких подозрений? Принцесса обошлась с вами дурно, и вы приписываете это ревности?

— Нет, государь, я так мало значу в ее глазах!

— О, если так!.. — энергично произнес Людовик.

— Государь, — перебила Лавальер, — дождь перестал, и, кажется, сюда идут.

И, позабыв всякий этикет, она схватила короля за руку.

— Так что же, мадемуазель, — отвечал король, — пусть идут. Кто осмелится найти что-нибудь дурное в том, что я был в обществе мадемуазель де Лавальер?

— Помилуйте, государь! Все найдут странным, что вы так вымокли, что вы пожертвовали собой ради меня.

— Я только исполнил свой долг дворянина, — вздохнул Людовик, — и горе тому, кто забудется и станет осуждать поведение своего короля.

Действительно, в этот момент показалось несколько придворных, которые с любопытством осматривали лес; заметив короля и Лавальер, они, по-видимому, нашли то, что искали.

Это были посланные королевы и принцессы; они сняли шляпы в знак того, что увидели его величество.

Но, несмотря на смущение Лавальер, Людовик по-прежнему стоял в своей нежно-почтительной позе. Затем, когда все придворные собрались на аллее, когда все увидели знаки почтения, которые король оказывал молодой девушке, оставаясь перед ней с обнаженной головой во время грозы, Людовик предложил ей руку, ответил кивком головы на почтительные поклоны придворных и, все так же держа шляпу в руке, проводил ее до кареты.

Гроза прошла, но дождь продолжался, и придворные дамы, которым этикет не позволял сесть в карету раньше короля, стояли без плащей и накидок под этим ливнем, от которого король заботливо защищал своей шляпой самую незначительную среди них.

Как и все остальные, королева и принцесса должны были созерцать эту преувеличенную любезность короля; принцесса до такой степени была поражена, что, забывшись, толкнула королеву локтем и проговорила:

— Поглядите, вы только поглядите!

Королева закрыла глаза, точно у нее закружилась голова. Она поднесла руку к лицу и села в карету. Принцесса последовала за ней.

Король вскочил на лошадь и, не оказывая предпочтения ни одной из карет, поскакал вперед. Он вернулся в Фонтенбло, бросив поводья, задумчивый, весь поглощенный своими мыслями.

Когда толпа удалилась и шум карет стал затихать, Арамис и Фуке, убедившись, что никто не может их увидеть, вышли из грота. Молча добрались они до аллеи. Арамис, казалось, хотел проникнуть взглядом в самую чащу леса.

— Господин Фуке, — сказал он, удостоверившись, что они одни, — нужно во что бы то ни стало получить обратно ваше письмо к Лавальер.

— Нет ничего проще, — отвечал Фуке, — если слуга еще не передал его.

— Это необходимо во всех случаях, понимаете?

— Да, король любит эту девушку. Не правда ли?

— Очень. Но еще хуже, что и эта девушка страстно любит короля.

— Значит, мы меняем тактику?

— Без всякого сомнения, нельзя терять времени. Вам нужно увидеть Лавальер и, не делая попыток добиться ее благосклонности, что теперь невозможно, заявить ей, что вы — самый преданный ее друг и самый покорный слуга.

— Я так и сделаю, — отвечал Фуке, — и без всякого неудовольствия; у этой девушки, мне кажется, золотое сердце.

— А может быть, много ловкости, — раздумывал вслух Арамис, — но тогда дружба с нею еще нужней.

Помолчав немного, он прибавил:

— Или я ошибаюсь, или эта малютка сведет с ума короля. Ну, скорей карету — и в замок!

V. Тоби

Через два часа после того, как карета суперинтенданта покатилась в Фонтенбло со скоростью облаков, гонимых последними порывами бури, Лавальер сидела у себя в комнате в простом муслиновом пеньюаре и доканчивала завтрак за маленьким мраморным столиком.

Вдруг открылась дверь, и лакей доложил, что г-н Фуке просит позволения засвидетельствовать ей свое почтение.

Она два раза переспросила лакея; бедная девушка знала только имя г-на Фуке и никак не могла понять, что у нее может быть общего с главноуправляющим финансами.

Однако так как министр мог прийти к ней по поручению короля, что после недавнего свидания было вполне возможным, то Лавальер взглянула в зеркало, поправила локоны и приказала пригласить его в комнату.

Но Лавальер не могла подавить некоторого волнения. Визит суперинтенданта не был заурядным явлением в жизни фрейлины. Фуке, славившийся своей щедростью, галантностью и любезным обращением с дамами, чаще получал приглашения, чем испрашивал аудиенций. Во многие дома посещения суперинтенданта приносили богатство; во многих сердцах они зарождали любовь.

Фуке почтительно вошел к Лавальер и представился ей с тем изяществом, которое было отличительной чертой выдающихся людей той эпохи, а в настоящее время стало совершенно непонятным, даже на портретах, где эти люди изображены как живые.

На церемонное приветствие Фуке Лавальер ответила реверансом пансионерки и предложила суперинтенданту сесть.

Но Фуке с поклоном сказал ей:

— Я не сяду, мадемуазель, пока вы не простите меня.

— За что же, боже мой?

Фуке устремил на лицо молодой девушки свой проницательный взгляд, но мог увидеть на нем только самое простодушное изумление.

— Я вижу, сударыня, что вы так же великодушны, как и умны, и читаю в ваших глазах испрашиваемое мной прощение. Но мне мало прощения на словах, предупреждаю вас; мне нужно, чтобы меня простили ваше сердце и ум.

— Клянусь вам, сударь, — растерялась Лавальер, — я вас совершенно не понимаю.

— Это новое проявление вашей деликатности пленяет меня, — отвечал Фуке, — я вижу, что вы не хотите заставить меня краснеть.

— Краснеть? Краснеть передо мной? Но скажите же, почему вам краснеть?

— Неужели я ошибаюсь, — спросил Фуке, — и мой поступок, к моему счастью, не оскорбил вас?

Лавальер пожала плечами.

— Положительно, сударь, вы говорите загадками, и я, по-видимому, слишком невежественна, чтобы понимать их.

— Хорошо, — согласился Фуке, — не буду настаивать. Только, умоляю вас, скажите мне, что я могу рассчитывать на ваше полное и безусловное прощение.

— Сударь, — сказала Лавальер уже с некоторым нетерпением, — я могу ответить вам только одно и надеюсь, что мой ответ удовлетворит вас. Если бы я знала вашу вину передо мной, я простила бы вас. Тем более вы поймете, что, не зная этой вины…

Фуке закусил губы, как это делал обыкновенно Арамис.

— Значит, — продолжал он, — я могу надеяться, что, невзирая на случившееся, мы останемся в добрых отношениях и что вы любезно соглашаетесь верить в мою почтительную дружбу.

Лавальер показалось, что она начинает понимать.

«О, — подумала она, — я не могла бы поверить, что господин Фуке с такой жадностью будет искать источников новоявленной благосклонности».

И сказала вслух:

— В вашу дружбу, сударь? Вы мне предлагаете вашу дружбу? Но, право, это для меня большая честь, и вы слишком любезны.

— Я знаю, сударыня, — отвечал Фуке, — что дружба господина может показаться более блестящей и более желательной, чем дружба слуги; но могу вас заверить, что и слуга окажется таким же преданным, таким же верным и совершенно бескорыстным.

Лавальер поклонилась; действительно, в голосе суперинтенданта звучала большая искренность и неподдельная преданность. Она протянула Фуке руку.

— Я вам верю, — улыбнулась она.

Фуке крепко пожал руку девушки.

— В таком случае, — прибавил он, — вы сейчас же отдадите мне это несчастное письмо.

— Какое письмо? — спросила Лавальер.

Фуке еще раз устремил на нее свой испытующий взгляд. То же наивное, то же простодушное выражение лица.

— После этого отрицания, сударыня, я принужден признать, что вы деликатнейшее существо, и сам я не был бы честным человеком, если бы мог бояться чего-нибудь со стороны такой великодушной девушки, как вы.

— Право, господин Фуке, — отвечала Лавальер, — с глубоким сожалением я принуждена повторить вам, что решительно ничего не понимаю.

— Значит, вы можете дать слово, что не получали от меня никакого письма?

— Даю вам слово, нет! — твердо сказала Лавальер.

— Хорошо. Этого с меня достаточно, сударыня; позвольте мне повторить уверение в моей преданности и в моем глубочайшем почтении.

Фуке поклонился и отправился домой, где его ждал Арамис, оставив Лавальер в полном недоумении.

— Ну что? — спросил Арамис, нетерпеливо ожидавший возвращения Фуке. — Как вам понравилась фаворитка?

— Восхищен! — отвечал Фуке. — Это умная, сердечная женщина.

— Она не рассердилась?

— Ничуть; по-видимому, она просто ничего не поняла.

— Не поняла?

— Да, не поняла, что я писал ей.

— А между тем нужно было заставить ее понять вас, нужно, чтобы она возвратила письмо; я надеюсь, она отдала вам его?

— И не подумала.

— Так вы по крайней мере удостоверились, что она сожгла его?

— Дорогой д’Эрбле, вот уже целый час, как я играю в недоговоренные фразы, и мне порядком надоела эта игра, хотя она очень занимательна. Поймите же: малютка притворилась, будто совершенно не понимает меня; она отрицала получение письма, а поэтому она не могла ни отдать его, ни сжечь.

— Что вы говорите? — встревожился Арамис.

— Говорю, что она клялась и божилась, что не получала никакого письма.

— О, это слишком! И вы не настаивали?

— Напротив, я был настойчив до неприличия.

— И она все отрицала?

— Да.

— И ни разу не выдала себя?

— Ни разу.

— Следовательно, дорогой мой, вы оставили письмо в ее руках?

— Пришлось, черт возьми!

— О, это большая ошибка!

— Что же бы вы сделали на моем месте?

— Конечно, невозможно было принудить ее, но это тревожит меня: подобное письмо не может оставаться у нее.

— Эта девушка так великодушна.

— Если бы она была действительно великодушна, она отдала бы вам письмо.

— Повторяю, она великодушна; я видел это по ее глазам, я человек опытный.

— Значит, вы считаете ее искренней?

— От всего сердца.

— В таком случае мне кажется, что мы действительно ошибаемся.

— Как так?

— Мне кажется, что она действительно не получила письма.

— Как так? И вы предполагаете?..

— Я предполагаю, что, по неизвестным нам соображениям, ваш человек не отдал ей письма.

Фуке позвонил. Вошел лакей.

— Позовите Тоби, — приказал суперинтендант.

Через несколько мгновений появился слуга, сутулый человек с бегающими глазами, с тонкими губами и короткими руками.

Арамис вперил в него пронизывающий взгляд:

— Позвольте, я сам расспрошу его.

— Пожалуйста, — отвечал Фуке.

Арамис хотел было заговорить с лакеем, но остановился.

— Нет, — сказал он, — он увидит, что мы придаем слишком большое значение его ответу; допросите его сами; а я сделаю вид, что пишу письмо.

Арамис действительно сел к столу, спиной к лакею, но внимательно наблюдал за каждым его движением и каждым его взглядом в висевшем напротив зеркале.

— Подойди сюда, Тоби, — начал Фуке.

Лакей приблизился довольно твердыми шагами.

— Как ты исполнил мое поручение? — спросил Фуке.

— Как всегда, ваша милость, — отвечал слуга.

— Расскажи.

— Я вошел к мадемуазель де Лавальер, которая была у обедни, и положил записку на туалетный стол. Ведь так вы приказали мне?

— Верно, и это все?

— Все, ваша милость.

— В комнате никого не было?

— Никого.

— А ты спрятался, как я тебе приказал?

— Да.

— И она вернулась?

— Через десять минут.

— И никто не мог взять письма?

— Никто, потому что никто не входил в комнату.

— Снаружи, а изнутри?

— Оттуда, где я был спрятан, видна была вся комната.

— Послушай, — сказал Фуке, пристально глядя на лакея, — если это письмо попало не по адресу, то лучше откровенно сознайся мне в этом, потому что, если тут произошла ошибка, ты поплатишься за нее головой.

Тоби вздрогнул, но тотчас овладел собой.

— Ваша милость, — повторил он, — я положил письмо на туалетный стол, как я вам сказал, и прошу у вас только полчаса, чтобы доказать, что письмо в руках мадемуазель де Лавальер, или же принести его вам обратно.

Арамис с любопытством наблюдал за лакеем.

Фуке был доверчив; двадцать лет этот лакей усердно служил ему.

— Хорошо, — согласился он, — ступай, но принеси мне доказательство, что ты говорил правду.

Лакей ушел.

— Ну, что вы скажете? — спросил Фуке у Арамиса.

— Я скажу, что вам во что бы то ни стало надо узнать истину. Письмо или дошло, или не дошло до Лавальер; в первом случае нужно, чтобы Лавальер возвратила вам его или же сожгла в вашем присутствии; во втором — необходимо раздобыть письмо, хотя бы это стоило нам миллиона. Ведь вы согласны со мной?

— Да; однако, дорогой епископ, я считаю, что вы сгущаете краски.

— Слепец вы, слепец! — прошептал Арамис.

— Лавальер, которую вы принимаете за тонкого дипломата, просто-напросто кокетка, которая надеется, что я буду продолжать увиваться за ней, раз я уже начал. Теперь, убедившись в любви короля, она рассчитывает с помощью письма держать меня в руках. Это так естественно.

Арамис покачал головой.

— Вы не согласны? — спросил Фуке.

— Она не кокетка, — отвечал Арамис.

— Позвольте вам заметить…

— Я отлично знаю кокеток!

— Друг мой, друг мой!

— Вы хотите сказать, что далеко то время, когда я изучал их? Но женщины не меняются.

— Зато мужчины меняются, и теперь вы стали более подозрительны, чем были прежде. — Рассмеявшись, Фуке продолжал: — Если Лавальер пожелает уделить мне одну треть своей любви и королю две трети, найдете вы приемлемым такое положение?

Арамис нетерпеливо поднялся.

— Лавальер, — сказал он, — никогда не любила и никогда не полюбит никого, кроме короля.

— Но ответьте мне наконец, что бы вы сделали на моем месте.

— Прежде всего я не выпускал бы из дому вашего слугу.

— Тоби?

— Да, Тоби; это предатель!

— Что вы?

— Я уверен в этом. Я держал бы его взаперти, пока он не признался бы мне.

— Еще не поздно; позовем его, и вы допросите его сами.

— Прекрасно.

— Но уверяю вас, что это будет напрасно. Он служит у меня уже двадцать лет и ни разу ничего не перепутал, а между тем, — прибавил Фуке со смехом, — перепутать бывало так легко.

— Все же позовите его. Мне сдается, сегодня утром я видел, как этот человек о чем-то совещался с одним из слуг господина Кольбера.

— Где?

— Возле конюшни.

— Как так? Все мои слуги на ножах со слугами этого мужлана.

— Однако повторяю, я видел его, и когда он вошел, его физиономия показалась мне знакомой.

— Почему же вы ничего не сказали, когда он был здесь?

— Потому что только сию минуту я припомнил.

— Вы меня пугаете, — сказал Фуке и позвонил.

— Лишь бы мы не опоздали! — прошептал Арамис.

Фуке позвонил вторично. Явился камердинер.

— Тоби! — крикнул Фуке. — Позовите Тоби!

Слуга удалился.

— Вы предоставляете мне полную свободу действий, не правда ли?

— Полнейшую.

— Я могу пустить в ход все средства, чтобы узнать истину?

— Все.

— Даже запугивание?

— Я уступаю вам обязанности генерального прокурора.

Прошло десять минут. Тоби не появлялся. Выведенный из терпения Фуке снова позвонил.

— Тоби! — крикнул он.

— Его ищут, ваша милость, — поклонился камердинер.

— Он где-нибудь близко, я никуда не посылал его.

— Я пойду поищу его, ваша милость.

И камердинер снова удалился. Арамис в молчании нетерпеливо прогуливался по комнате.

Фуке зазвонил так, что мог бы разбудить мертвого.

Вернулся камердинер; он весь дрожал.

— Ваша милость ошибается, — сказал он, не дожидаясь вопроса Фуке. — Ваша милость, вероятно, дали какое-нибудь поручение Тоби, потому что он пришел на конюшню, вывел лучшего скакуна, оседлал его и уехал.

— Уехал! — вскричал Фуке. — Скачите, поймайте его.

— Полно, — Арамис взял его за руку, — успокойтесь, дело сделано!

— Сделано?

— Конечно, я был в этом уверен. Теперь не будем поднимать тревоги; разберем лучше последствия случившегося и постараемся принять меры.

— В конце концов, — вздохнул Фуке, — беда не велика.

— Вы думаете?

— Конечно. Всякому мужчине позволительно писать любовное письмо к женщине.

— Мужчине — да, подданному — нет; особенно когда женщину любит король.

— Друг мой, еще неделю назад король не любил Лавальер; он не любил ее даже вчера, а письмо написано вчера; и я не мог догадаться о любви короля, когда ее еще не было.

— Допустим, — согласился Арамис. — Но письмо, к несчастью, не помечено числом. Вот что особенно мучит меня. Ах, если бы на нем стояло вчерашнее число, я бы ни капли не беспокоился за вас!

Фуке пожал плечами:

— Разве я под опекой и король властвует над моим умом и моими желаниями?

— Вы правы, — согласился Арамис, — не будем придавать делу слишком большого значения. И потом… если нам что-либо грозит, мы сумеем защититься.

— Грозит? — удивился Фуке. — Неужели этот муравьиный укус вы называете угрозой, которая может подвергнуть опасности мое состояние и мою жизнь?

— Ах, господин Фуке, муравьиный укус может сразить и великана, если муравей ядовит!

— Разве ваше всемогущество, о котором вы недавно говорили, уже рухнуло?

— Я всемогущ, но не бессмертен.

— Однако, мне кажется, важнее всего отыскать Тоби. Не правда ли?

— О, его вам не поймать, — сказал Арамис, — и если он был вам дорог, наденьте траур!

— Но ведь он где-нибудь да находится?

— Вы правы; предоставьте мне свободу действия, — отвечал Арамис.

VI. Четыре шанса принцессы

Королева-мать пригласила к себе молодую королеву.

Больная Анна Австрийская дурнела и старилась с поразительной быстротой, как это всегда бывает с женщинами, которые провели бурную молодость. К физическим страданиями присоединялись страдания от мысли, что рядом с юной красотой, юным умом и юной властью она служит только живым напоминанием прошлого.

Советы врача и свидетельства зеркала меньше огорчали ее, чем поведение придворных, которые, подобно крысам, покидали трюм корабля, куда начинала проникать вода.

Анна Австрийская была недовольна свиданиями со старшим сыном. Бывало, король, чувства которого были скорее показные, чем искренние, заходил к матери на один час утром и на один вечером. Но с тех пор, как он взял в свои руки управление государством, утренние и вечерние визиты были сокращены до получаса; мало-помалу утренние визиты совсем прекратились.

По утрам мать и сын встречались за мессой; вечерние визиты были заменены свиданиями у короля или у принцессы, куда королева ходила довольно охотно ради сыновей. Вследствие этого принцесса приобрела огромное влияние при дворе, и у нее собиралось самое блестящее общество.

Анна Австрийская чувствовала это.

Больная, принужденная часто сидеть дома, она приходила в отчаяние, предвидя, что скоро ей придется проводить время в унылом и безнадежном одиночестве.

С ужасом вспоминала она то одиночество, на которое обрекал ее когда-то кардинал Ришелье, те невыносимые вечера, в течение которых, однако, ей служили утешением молодость и красота, всегда сопровождаемые надеждой.

И вот она решила перевести двор к себе и привлечь принцессу с ее блестящей свитой в темные и унылые комнаты, где вдова французского короля и мать французского короля обречена была утешать всегда заплаканную от преждевременного вдовства супругу французского короля.

Анна задумалась.

В течение своей жизни она много интриговала. В хорошие времена, когда в ее юной головке рождались счастливые идеи, подле нее была подруга, умевшая подстрекать ее честолюбие и ее любовь, подруга, еще более пылкая и честолюбивая, чем она сама, искренне ее любившая, что так редко бывает при дворе, и теперь удаленная от нее по мелочным соображениям.

Но с тех пор в течение многих лет кто мог похвалиться, что дал хороший совет королеве, кроме г-жи де Мотвиль и Молены, испанки-кормилицы, которая в качестве соотечественницы была поверенной королевы? Кто из теперешней молодежи мог напомнить ей прошлое, которым она только и жила?

Анна Австрийская подумала о г-же де Шеврез, которая отправилась в изгнание скорее добровольно, чем по приказанию короля, а затем умерла женой безвестного дворянина. Она задала себе вопрос, что посоветовала бы ей г-жа де Шеврез в подобных обстоятельствах, и королеве показалось, что эта хитрая, опытная и умная женщина отвечала ей своим ироническим голосом:

«Все эти молодые люди бедны и жадны. Им нужны золото и доходы, чтобы предаваться удовольствиям; привлеките их к себе подачками».