Онлайн чтение книги

Плутовской роман

КНИГА II. О дочери Трапасы, Кунице в охоте за кошельками

Завладев сокровищем алчного Маркины, Руфина не стала дожидаться, пока ее начнет, по просьбе ограбленного, разыскивать правосудие; наняв двух мулов, она и Гарай на другой же вечер отбыли в Кармону — город, отстоящий на полдня пути от Севильи, — заранее договорившись с возницей кареты, которая направлялась в Мадрид через Кармону, что там сядут, и оплатив два лучших места. В Кармоне они остановились в изрядной гостинице, где Руфина, скрываясь от посторонних глаз, решила ждать кареты и рассудить, что будет делать дальше, став обладательницей восьми тысяч эскудо в четверных и двойных дублонах, целого сокровища, которое жалкий скряга собирал монета в монету, отказывая себе в сне и в пище, странствуя по океанам и далеким, заморским краям; такая участь ждет всякого раба своих денег, одержимого алчностью; мало кто в Севилье не радовался, что Маркину ограбили, всем претила его жадность и скаредность — ведь он ни для кого и на медяк не раскошелился ни разу, не подал нищему милостыни даже ради собственного блага и во спасение души. Пусть нее скупцы усвоят сей урок и поймут, что бог взыскал их богатством не для того, чтобы они делали из денег себе кумира, но чтобы помогали ближнему.

Вернемся к нашей Руфине, которая в Кармоне ждет карету, чтобы ехать в Мадрид; ей казалось, что столица — это mare magnum[40]Великий океан {лат.)., где всем есть место и пропитание, и что она будет там благоденствовать, обладая такими деньгами, хоть и нечестно добытыми, — однако деньги, обманом приобретенные, редко идут на пользу.

И вот в Кармону прибыла долгожданная карета с шестью путниками — ибо дорожным каретам положено брать восьмерых, каковое правило иногда нарушается по алчности возницы, втискивающего еще двух ездоков.

В карете находились пожилой идальго с супругой, лисенсиат, два студента и слуга лисенсиата, малый лет пятнадцати. Путники знали, что в Кармоне к ним присоединятся Руфина с ее наставником Гараем, которые оплатили два лучших места; без лишних слов места эти освободили, однако Гарай как человек рассудительный не захотел прослыть невежей и уступил свое место слева от Руфины супруге идальго, а сам уселся рядом с ее мужем на переднем сиденье. Расположившись таким образом, они выехали из Кармоны в понедельник утром. Было это в начале сентября, когда в садах поспевают фрукты.

Все путники радовались приятному обществу, а Руфина и Гарай — изрядному капиталу, который похитили у простака Mapкины; идальго был любитель поговорить, лисенсиат в отличном расположении духа, студенты весьма любезны — дорога проходила незаметно, беседовали о всякой всячине, и каждый старался блеснуть остроумием, особенно лисенсиат, рассказавший, что едет в столицу отдать в печать две сочиненные им книги, для чего надо получить там одобрение цензуры.

Идальго, по имени Ордоньес, полюбопытствовал, каково содержание книг; лисенсиат Монсальве — так его звали — ответил, что развлекательное, имеющее наибольший успех у публики, и что одна называется «Приятное путешествие», а другая «Цветы Геликона». Первая, сказал Монсальве, состоит из двенадцати назидательных новелл со стихами по ходу сюжета, а «Геликон» — это поэмы, написанные им, когда изучал право в Саламанке, и ежели соседи не возражают, он охотно прочтет что-нибудь из первой книги, чтобы скоротать время.

Руфина очень любила подобные книги и читала все, что в этом роде появлялось на свет; желая познакомиться со слогом лисенсиата Монсальве, она попросила его не отказать в любезности и прочитать одну из новелл — она, мол, уверена, что сочинение такого умного человека должно быть отлично задумано и. еще лучше написано.

— Любезная сеньора, — отвечал Монсальве, — я пытался возможно более сообразоваться с тем, как пишут в наше время; и моей прозе нет выспренности, раздражающей читателей, нет и низменных выражений, действующих точно так лее; сколько и моих силах, я стараюсь не быть многословным и избегать оскорбляющих слух пошлостей; я пишу тем лее языком, каким разговариваю, ибо понимаю, что естественность более приятна читателям, нежели напыщенность и манерность; разумеется, писать книги в наше время — это великая дерзость, когда видишь вокруг столько блестящих талантов, производящих на свет великолепные и остроумнейшие творения, причем не только писателей-мужчин, искушенных в философии и античности, но также знатных дам — ведь в наши дни блистает и покоряет умы талант доньи Марии де Сайяс-и-Сотомайор, по праву называемой «Мадридская Сивилла» за превосходные стихи, изобретательность и тонкий ум; она уже напечатала книгу, содержащую десять новелл, вернее, десять чудес, коими неустанно восхищаются все, кто пишет в этом роде; отличный слог, искусно построенный сюжет и стихи, вставленные в эти новеллы, — все в целом столь великолепно, что повергает в уныние отважнейших сочинителей в Испании. В Мадриде с ней соперничает Ана Каро де Мальен; родом она из нашей Севильи и достойна не меньших похвал; ее сладостные и совершенные стихи восхищают всех, кто их слышит или читает, пример тому сочиненные ею стихи на все дни карнавала, который праздновался в Буэн- Ретиро, новом дворце его величества и десятом чуде света; в них она с блеском и пышностью воспевает это празднество, что готовилось за много дней заранее, дабы доставить развлечение королевской чете.

Так говорил лисенсиат Монсальве, отыскивая в своем бауле книгу новелл; но вот он ее нашел и при благосклонном внимании всех ехавших в карете начал звучным и приятным голосом читать новеллу, дабы скрасить спутникам дорогу.

Новелла первая. Кто много желает, все потеряет

В Валенсии, знаменитом городе нашей Испании, отчизне знатнейших фамилий, средоточии прославленных талантов и усыпальнице святых праведников, родился и вырос некий дон Алехандро, благородный и доблестный юноша; уже двенадцати лет от роду он вместе с братом своего отца, получившим чин капитана, отправился во Фландрию и так отличился в тех краях, что после гибели дяди был возведен в его чин; прослужив у нашего католического монарха Филиппа Третьего двенадцать лет подряд, проведенных в сражениях против мятежных сих провинций, он за свои подвиги был почтен званием рыцаря ордена Сантьяго и крупным денежным пожалованием. Находясь в Антверпене в ту пору, когда из-за суровых холодов прекращаются военные действия, он получил известие, что отец его отдал последний долг природе, вследствие чего дон Алехандро как первенец в семье стал владельцем майората и, подобно многим другим кабальеро, мог бы вести роскошную и развратную жизнь; однако изнеживающая праздность была ему не по сердцу, и он предпочел жить среди опасностей войны, служа своему королю, нежели предаваться неге на родине и быть за это осуждаему, — об этом надлежало бы подумать всем, кто стремится лишь к привольной жизни и наслажденьям, пятнающим благородное звание.

Итак, узнав о кончине отца, дон Алехандро рассудил, что надо хоть ненадолго поехать в родной город и навести порядок в своих владениях; он попросил на то разрешения у светлейшего эрцгерцога Альберта, который, найдя причину уважительной, не отказал ему и осыпал весьма лестными хвалами за то, что дон Алехандро обещал поскорее вернуться и продолжать службу под его началом, меж тем как все вокруг думали, что теперь-то он покинет армию.

Дон Алехандро прибыл в Валенсию, где его с радостью встретили родные и друзья, и сразу же занялся приведением в порядок имущества, чуждаясь обычных для молодежи развлечений; хоть он был солдатом, но к игре интереса не питал — добродетель среди юношей в наши дни редкая и тем более похвальная; ведь страсть к игре приводит к весьма пагубным последствиям, как все мы о том знаем; в самой Валенсии случалось немало таких прискорбных происшествий.

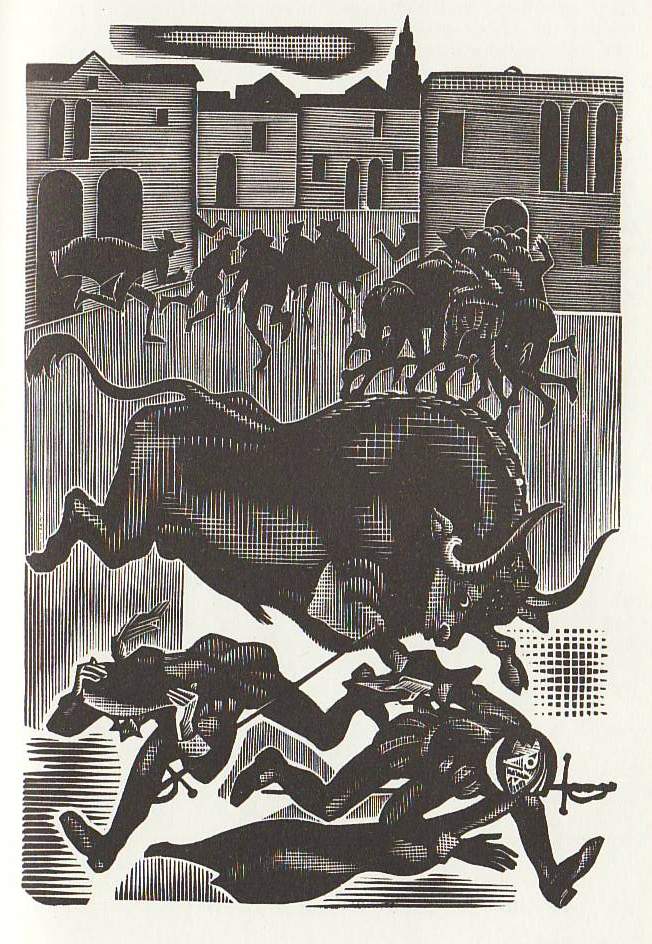

Также и амурные похождения не привлекали дона Алехандро, хотя другой на его месте не упустил бы случая и затеял бы интрижку в этом городе, славящемся своими красавицами. Единственно чем увлекался наш кабальеро, так это верховой ездой — натерпелись от него лиха купленные в Андалусии лошади необычайной красоты и резвости; с ними он выезжал на бой быков метнуть разок-другой копье и прослыл лучшим тореро в Испании.

В Валенсии существует обычай в первые дни весны всей семьей выезжать из города в живописные усадьбы, где в эту пору мотают шелк, — занятие это длится весь апрель и половину мая. Однажды дон Алехандро выехал в такое время верхом за город на прогулку по восхитительной валенсийской Уэрте и направился в окрестности монастыря Божьей матери Утешительницы; всю вторую половину дня разъезжал он среди приветных садов, наслаждаясь ножным ароматом цветущих апельсиновых деревьев, в изобилии произрастающих на плодородных землях, и когда солнце уже расставалось с валенсийским небом, приблизился к усадьбе, омываемой зеркальными водами Турин, и услыхал доносившиеся из дома звуки арфы, на которой играли с поразительным искусством. Дон Алехандро подумал, что, наверно, сейчас последует пение; он остановил лошадь и прождал довольно долго, но игравшая на арфе увлеклась затейливыми вариациями и не спешила украсить звучанье струн звуками своего голоса. Между тем стемнело, и дон Алехандро, плененный красотою места, поручил свою лошадь слуге и, велев ему отвести ее в сторону, остался один под увитым зеленью балконом, надеясь увидать ту, что играла на арфе; немного времени прошло, и она, сделав паузу в вариациях, вышла из комнат и села на табурет в левом углу балкона, отражавшегося н кристальной реке; дон Алехандро увидел даму и ее арфу, и она, наслаждаясь прохладным вечерним ветерком, возобновила свою чарующую музыку. Наконец, проиграв различные вариации, дама нежным и звучным голосом запела:

Цветы свой сладостный привет

Шлют Турии, из вод которой,

Вся розовея, к пастухам

Выходит поутру Аврора.

Пернатой стайкою кифар

Все пташки с самого рассвета

Согласным хором ей поют

Свои веселые мотеты.

Вокруг сплетаются, виясь,

Ручьев серебряные змеи,

Но в благодатных сих местах

Они журчат, ворчать не смея,

Когда Белиса, истомясь,

Здесь ищет от тревог покоя,

Когда поет, касаясь струн

Своей лилейною рукою:

В разлучницу-чужбину

Летите, ветерки,

Шепните господину

Слова моей тоски.

Уехал он — и муки мои столь велики!

Но жду его я стойко — до гробовой доски.

Приятность ее голоса и искусство в игре на арфе поразили дона Алехандро, ему хотелось, чтоб она пела еще и еще, он не мог с места сдвинуться. Дама, однако, отошла от инструмента и, перегнувшись через балконную решетку, вдруг заметила в темноте глядящего на балкон мужчину. Кабальеро, боясь упустить благоприятный случай, поспешил подойти как можно ближе и молвил:

Поистине счастлив тот отсутствующий, о чьем отсутствии поет, скорбя, столь дивный голос! Как хотел бы я знать его имя, дабы обрадовать его вестью о счастье, которого он удостоился!

Дама, неожиданно услыхав такие речи, видимо, слегка испугалась, однако тотчас овладела собой и, хоть не знала, с кем говорит, ответила:

— Я пела эту песню отнюдь не потому, что скорблю о чьем-то отсутствии, и вам не придется извещать кого бы то ни было о счастье, выпавшем на его долю.

— Могу ли я вам поверить, — молвил дон Алехандро, — когда тоскливое эхо в ваших устах выдает страсть, томящую сердце?

— Неужели для вас важно, есть ли эта страсть? — сказала она.

— Важно, и весьма, — сказал он. — Волшебство голоса вашего столь сильно, что я, лишь услыхав его, пленен и в тревоге жажду утешения, дабы мог безбоязненно отдаться своему чувству.

На эти слова дона Алехандро дама рассмеялась и сказала:

— Правильно поступают те женщины, которые не верят льстивым речам мужчин, — ведь правды от вас никогда не услышишь.

— Почему вы полагаете, что все мужчины говорят неправду? — спросил дон Алехандро.

— Ежели они, подобно вам, — отвечала она, — едва увидав женщину, превозносят ее прелести, то как можно им верить? Вы утверждаете, будто мой голос — это волшебство, чтобы я сильней почувствовала, как дурно пою; ведь самый учтивый человек с трудом прослушает три куплета подряд в моем исполнении.

— Не скромничайте и не клевещите на мою правдивость, именуя ее по-другому; голос ваш необычен, чувство, с которым вы пели, столь яге необычно и, я думаю, вызвано причиной, изложенной в романсе; для совершенства в нем не хватает только ревности — но, возможно, вы вполне уверены в постоянстве вашего предмета.

Дама, подумав, что незнакомец, наверно, имеет основания для таких загадочных речей, устроилась поудобней, чтобы продолжить беседу с доном Алехандро, и сказала:

— Ежели в восхвалениях моих чар столько лее истины, сколько в подозрениях ваших, одного этого довольно, чтобы назвать вас записным льстецом; умоляю, ради моего спокойствия, не приписывайте минутную меланхолию глупой девушки тоске по отсутствующему — в жизни я ни по ком не тосковала и тосковать не намерена.

— За то, чтобы ваши слова были правдой, — сказал он, — я отдал бы все, чем владею.

— А это много? — спросила она.

— Совсем мало, — ответил он, — если подумаешь, ради кого я готов это отдать; но, будь я владыкой мира, я точно так же отдал бы все и считал бы себя не в убытке.

— Ну, видно, у меня нынче счастливый день, — молвила дама, — столько похвал слышу я, что они могли бы вскружить мне голову, поверь я хоть на миг, что в меня можно влюбиться, не видя даже лица; ручаюсь, когда взглянете на него днем, вы уже не будете с таким пылом восхвалять меня.

— Судя по тому, что услышал, — сказал он, — я убежден, что не ошибаюсь и что особа с таким совершенным голосом должна обладать и всеми прочими совершенствами, которые злобно скрывает от меня ночной мрак. Я не привожу сравнений с молнией, с зарей и прочими вещами, что в ходу у мужчин, скорых на льстивые и напускные чувства, — поэтому можете поверить, что я начинаю любить вас всерьез.

— Что ж, я готова начать вам верить, ежели скажете, кто вы, — молвила она.

— Сперва я хочу доказать любовь своим усердием, — возразил он, — дабы оно восполнило недостаток знатности.

— Ваша неуверенность в себе, — молвила она, — убеждает меня, что вы — человек достойный. Однако прошу извинить, меня зовут, я должна идти в гости и, чтобы меня здесь не застали, вынуждена удалиться.

— Будет ли вам угодно, — сказал дон Алехандро, — выйти завтра на это место в этот же час?

— Не знаю, смогу ли, — отвечала она, — но вы приходите — коль я и не выйду, вам зачтется.

— Я буду стоять на этом месте, — ответствовал уже изрядно влюбленный дон Алехандро, — недвижим, как столпы, что держат небосвод, вас осеняющий.

— Громкие фразы ваши наводят на размышления, — молвила она. — Придете в другой раз, не щеголяйте гиперболами, я не охотница их выслушивать — кто ими злоупотребляет, всегда кажется мне неискренним, ибо я знаю, сколь ничтожны мои достоинства.

С этими словами она сделала глубокий реверанс и удалилась с балкона; дон Алехандро был огорчен, что она так быстро его покинула, — и голос ее, и ум пленили его сердце, он очень хотел знать, кто она. Дама также не на шутку была заинтригована, она тут нее послала слугу узнать, кто этот юноша, и, в случае надобности, следовать за ним до самого дома; слуга повиновался, выполнить приказ оказалось нетрудно — в нескольких шагах от дома он увидел, как дон Алехандро садился на коня, и сразу его признал. Когда слуга доложил об этом госпоже, она весьма обрадовалась, что ее собеседником был дон Алехандро, о котором она слышала столько хорошего, да и сама видела не раз его удальство в поединках с быками.

Возвратись домой, дон Алехандро стал расспрашивать одного из соседей, кто могла быть та дама, с которой он беседовал, и, описав местоположение усадьбы, узнал, что имя ее донья Исабель (о фамилии мы умолчим), что она из высшей знати этого города, весьма добродетельна, славится красотой своей и умом. Была она дочерью дона Беренгеля Антонио, доблестного кабальеро, который много лет воевал, а когда удалился из армии, то, уже в преклонных годах, женился; плодом этого брака и была прелестная певица, ко времени нашего рассказа круглая сирота и наследница весьма скромного состояния, ибо владения дона Беренгеля были энкомьендой, которую государь Филипп Второй пожаловал ему за заслуги. Дама проживала со старухой теткой, почти всегда хворавшей, и теперь вместе с нею приехала в усадьбу мотать шелк. Дон Алехандро выспросил обо всем обстоятельно, хотя в общем-то был наслышан раньше о достоинствах доньи Исабели, — вся Валенсия восхищалась ее острым умом и талантами, она даже сочиняла премилые стихи, что особенно красит даму, столь щедро одаренную природой. Дону Алехандро не приходилось ее встречать, и он еще до до их беседы желал на нее взглянуть, а когда узнал, что она-то и есть владелица усадьбы, желание это возросло — несколько раз выезжал он за город, надеясь, что опять удастся с нею встретиться, но старания были тщетны, так как в эти дни занемогла тетка доньи Исабели и племянница не отходила от ее постели.

Прошло недели две с лишком, пока тетушке стало лучше и донья Исабель смогла наконец выйти из дому, чтобы отправиться на торжество пострижения одной монахини в монастыре, расположенном в Сандии, недалеко от ее усадьбы. На торжество собрался весь цвет Валенсии, самые знатные кабальеро и дамы; донья Исабель, прикрыв лицо, пошла туда со служанкой. Войдя в храм, она села поодаль в полутемпом приделе; дон Алехандро, не найдя ее сразу, встревожился, но тут же подумал, что, быть может, она сидит в приделе, где находилось несколько дам с прикрытыми лицами. Позвав двух друзей, он пошел с ними в придел и, приблизившись к дамам, громко сказал:

— Эти дамы, удаляясь от общего веселья, наносят оскорбление сеньоре монахине; впрочем, я объясняю их поведение тем, что сами они отнюдь не склонны принять постриг, а потому не желают даже взглянуть, как это делается.

Донья Исабель, приметившая дона Алехандро еще в храме, обрадовалась, что он подошел к ней, хотя предпочла бы видеть его без спутников. Изменив голос, она возразила:

— Мы на торжество не приглашены и не обязаны соблюдать то, что положено приглашенным; что ж до упрека, что мы не присутствуем при пострижении, так мы его видели уже не раз, а довольно и одного разу, чтобы понять, что это такое, ежели собираешься в монахини.

— Судя по вашим словам, — заметил один из друзей дона Алехандро, — вы не из тех, кто этого жаждет.

— Пока ничего не могу сказать, для этого надобно призвание, а я до сих пор его не чувствую.

— Вы даете нам понять, — молвил дон Алехандро, — что, во всяком случае, вы не замуяеем, но что хотели бы этого?

— Я никому не обязана давать отчет в своих желаниях, — отвечала она, — тем более не родственнику, и не нуждаюсь в чьем- либо одобрении.

— Но, быть может, — сказал он, — вы его получили бы, ежели бы открыли нам, какой путь намерены избрать?

— А что бы вы посоветовали? — спросила она.

— Замужество, — ответил дон Алехандро, который уже узнал свою даму.

— Но ежели у меня нет на него надежды, — сказала она, — как по обстоятельствам жизни, так и из-за моей натуры? Что делать тогда?

— Ежели вы настолько обделены судьбой, — сказал он, — уж лучше забудьте, что вы женщина; та, что не годится ни в монахини, ни в супруги, — это как бы существо среднего рода, ни к чему не пригодное.

— Возможно, я последую этому совету, — сказала она.

— Ежели вы соизволите открыть то, что скрыто плащом, — сказал дон Алехандро, — я вам дам еще лучший совет.

С этими словами он подошел к ней совсем близко, и донья Исабель чуть опустила плащ и показала дону Алехандро с друзьями один из пары своих прелестных глаз.

— Коль придется дорого платить, — сказала она, — лучше останусь прикрытой; хотя ради дельного совета я, пожалуй, осмелилась бы открыться, в ущерб моей доброй славе.

— От такой смелости она не пострадает, — сказал дон Алехандро. — Судя по тому, что мы увидели, вы, несомненно, можете избрать путь брака и сделаете счастливым того, кто удостоится вашей руки; я же, не глядя на остальное, предлагаю себя в искатели столь приятной должности.

Оба его друга, плененные изяществом и остроумием дамы, также изъявили такое желание.

— Вот счастье-то привалило! — сказала дама. — Один неосторожный поступок — и передо мной три претендента, готовых меня выручить! Ну что ж, я согласна потолковать о своем деле, других советчиков у меня нет; только прежде я хотела бы узнать подробнее о каждом из вас, чтобы избрать наиболее достойного.

Каждый из трех начал в шуточных выражениях выхвалять свои достоинства и, придумывая всяческие небылицы, чернить своих друзей; смеху было немало, время летело быстро, хотя место для таких разговоров было неподходящее, ведь храм — это не биржа невест, но дом молитвы, как назвал его Христос.

Выслушав речи всех троих, расхваливавших себя почем зря, дама сказала:

— Итак, я уведомлена и извещена о высоких достоинствах столь доблестных и знатных кабальеро; теперь я намерена посоветоваться с подушкой, она надежней всех троих; хотя, по правде сказать, об одном из вас я знаю несколько больше, чем о других, и имела случай убедиться в его незаурядном уме, что, возможно, склонит меня избрать его, ежели он не боится, что у меня есть другой, — человек он, сдается мне, ревнивый.

По этим словам дон Алехандро понял, что речь идет о нем, и об их беседе с глазу на глаз, когда он впервые подъехал к дому доньи Исабели. Но пора было возвращаться к остальным гостям; трое друзей, шутя и балагуря, стали прощаться с дамой — последним подошел дон Алехандро, говоря:

— Хорошо же вы награждаете пыл влюбленного, томящегося по вас; ежели не хотите его смерти, не карайте его столь продолжительной опалой.

На что она ответила:

— Мое оправдание — болезнь родственницы, за которой я хожу; и это чистая правда, не в пример вашим льстивым речам; по я постараюсь жалобу вашу уважить, когда вы меньше всего будете этого ждать.

Больше говорить им нельзя было, и дон Алехандро откланялся; дама же была весьма довольна его поведением и надеялась вскоре побеседовать с ним обстоятельней. Несколько дней спустя беседа состоялась: дон Алехандро снова пришел к ее дому, донья Исабель вышла на балкон, они свиделись, и дон Алехандро влюбился без памяти, а его дама — не менее страстно, хотя не следовало бы ей спешить расточать свои милости, ибо для нее это обернулось худо, как вы узнаете дальше. Дон Алехандро, видя, что донья Исабель и впрямь необычайно умна и в речах остроумна — о чем он столько был наслышан, — после первого письма, в котором объяснился в любви, прислал ей второе, где были следующие десимы:

Да, остроумье ваше,

Белиса, славится весьма,

И мне сдается, что ума

Оно намного старше.

Вот — чудо в мире нашем!

Дивиться я не буду,

Известно же повсюду:

Сокровища такой души

Столь изобильно хороши,

Что впрямь граничат с чудом.

У всех — любви реченья

Словесных лишь полны щедрот,

У ваших же — особый счет,

Они полны значенья,

Они — уже свершенья!

Все, что родит ваш разум,

Ценой равно алмазам,

И квинтэссенция того,

Что под луной — мудрей всего,

Любая ваша фраза.

И всяк талант, готовый

К венчанью лавровым венком,

Пошел бы к вам учеником,

Чтоб изучить основы

Чарующего слова;

Когда б исчез мгновенно

Ученый цвет вселенной —

За ваше вежество тотчас

В столице увенчали б вас

Коленопреклоненно.

Богини совершенней

Языческий не видел мир,

Не то б воздвиг он вам кумир

Для жертвоприношений,

Молитв и песнопений.

Цвети ж, апрель, всечасно

Для дамы столь прекрасной!

Лишь ею красен небосвод,

И с нею лишь глупец дерзнет

Соперничать напрасно.

Донья Исабель не подозревала, что сверх известных ей достоинств дона Алехандро он еще и стихи умел сочинять; десимы ей очень понравились, и она ответила на них таким письмом:

«Чрезмерные похвалы тому, о ком говорится в десимах, оскорбительны для него и бесславят пишущего их, — ибо его адресат, полагая, что недостоин таких почестей, толкует восхваление как насмешку и восторги как сатиру, облеченную в иронию; я не настолько тщеславна, чтобы не распознать лесть, но и не ставлю себя так низко, чтобы не найти справедливым кое-что из написанного Вами; правдивые хвалы мне приятны, но чрезмерные — оскорбительны, ибо я мало что знаю о Вашем характере и поведении; я не могу заставить себя поверить в искренность Ваших стихов, продиктованы ли они рвением или же чрезмерной учтивостью; время откроет мне истину, а пока я не знаю, должна ли испытывать благодарность или же обиду».

Прекрасная Исабель нашла способ доставить письмо своему новому возлюбленному, а дон Алехандро, спеша опровергнуть притворные упреки, велел посланцу подождать и написал такой ответ:

«Скупая Ваша похвала была бы величайшим моим позором, когда бы избыток любви не восполнял во мне недостаток поэтического дара; но, дабы не совершить второй такой проступок, я попытаюсь изложить прозой то, что не под силу убогому моему таланту, и буду умолять Вас не судить со строгой недоверчивостью мои неразумные порывы — ежели им не удалось справиться со столь небесным предметом, то лишь потому, что сами они земные и не могли подняться до того места, куда устремлены помыслы их господина. Коль Вам известны мои чувства, Вы поймете, сколь искренни мои слова; но если бы Вы, из скромности, не пожелали мне поверить, один взгляд в зеркало — и Вы поняли бы, что после многих побед, одержанных над пленниками красоты Вашей, я для нее — убогая добыча, жалкий раб страсти. Уповаю, что испытание временем подтвердит мои правдивые слова, и Вы поймете, что до конца жизни моей они будут взывать к Вам как к владычице моей, — быть может, убедившись, что я неспособен нанести Вам обиду, Вы с благодарностью вознаградите мои пылкие мечты».

Получив это письмо, красавица Исабель стала с доном Алехандро ласковей — недаром среди троих друзей она избрала именно его. Продолжались свидания, посылались записочки, и страсть обоих все возрастала, причем дама требовала сохранения строгой тайны, и дон Алехандро повиновался ее желанию.

Донья Исабель была тут весьма придирчива, и если, случалось, она в храме замечала, что поклонник, стоя с кем-либо из друзей, глядит на нее, ей чудилось, что он ведет оскорбительные для нее речи и рассказывает о своей страсти, — тогда она сразу же об этом говорила ему или писала, да с такой уверенностью, будто слышала их разговор.

Дон Алехандро сносил эти придирки с кротостью: на ее жалобы рассказывал чистую правду и старался смягчить ее гнев — где есть любовь, и не такое стерпишь. Намерением дона Алехандро было жениться на этой даме, хоть она была небогата; оп, однако, хотел сперва дождаться благоприятного ответа на просьбу об энкомьенде, которую просил за свои и дядины воинские заслуги во Фландрии, и, как будет видно дальше, эта оттяжка пошла ему на благо.

Как ни была дама осторожна, сколько ни запрещала ему слишком часто гулять по ее улице, смотреть на ее окна и приходить на свидания к балкону — а только в урочные часы, к ней в дом, куда она его уже впускала, соблюдая, однако, веления приличий, — случилось так, что сама нее она их нарушила. В Валенсии обычно с большим шумом справляют мясопуст — тут и маски, и ряженые, турниры и танцевальные вечера; на таких вечерах дону Алехандро несколько раз удалось украдкой поговорить со своей дамой, когда они вместе танцевали или же выходили с толпой гостей после празднества.

Однажды валенсианские дамы задумали созвать гостей в доме у подруги доньи Исабели, которая, разумеется, была приглашена, как и дон Алехандро с другими кабальеро; ужина решили не затевать, а провести время в остроумных играх и веселых плясках. Первой явилась на вечер донья Исабель — было еще рановато, по вскоре пришла еще одна гостья, весьма красивая девица, мать которой, дав ей в провожатые двух эскудеро, преспокойно отправила дочь в дом, где устраивался праздник, ибо хозяйка его была ее близкой приятельницей и соседкой. Итак, обе гостьи уже сидели в зале, когда появился дон Алехандро, — он тоже пришел рано и один, так велела его дама; обе девицы были ему рады, а он, пока не собрались гости, принялся их развлекать остротами и забавными россказнями.

Дама, что жила по соседству, поднялась взглянуть на вышитую по канве салфетку на поставце, где стояли две зажженные свечи; похвалив со вкусом подобранные цвета и тщательность работы, она позвала дона Алехандро посмотреть вышивку; на поставце стоял письменный прибор, и дама, которую звали Лаудомия, начала, забавляясь, чертить пером на листке бумаги буквы с изысканными росчерками. Дон Алехандро, подойдя, стал несколько неумеренно хвалить изящество ее почерка, это долетело до слуха его дамы, и ревность вспыхнула в ее сердце, когда она увидела своего поклонника рядом с доньей Лаудомией да еще услышала, как он восторгается ее почерком, — а дон Алехандро был с этой дамой немного знаком благодаря дружбе с ее братом. Дон Алехандро любил пошутить: глядя, как донья Лаудомия пробует перо, он вдруг выхватил его у нее из пальцев, и нежную белизну ее руки окрасили темные брызги чернил. Дама, осердясь, хлопнула дона Алехандро по плечу, да, кстати, обтерла чернила и побранила шутника за проделку; на это он ответил, что никогда еще чернила не казались ему черней, чем на ее руке, — на самом-то деле руки ее отличались белизной, и сказано это было иронически; дама, уже всерьез обидясь, еще раз хлопнула озорника, на сей раз по спине. Донья Исабель, беседовавшая с хозяйкой дома, не сводила с них глаз; воспылав жгучей ревностью, она поднялась с эстрадо, на котором сидела, подошла к дону Алехандро и, сама не понимая, что делает и как себя этим выдает, с размаху отвесила ничего не подозревавшему кабальеро звонкую пощечину, так что у него кровь пошла из носу и запачкала воротник. Он же на ее выходку ответил лишь тем, что достал носовой платок и, утирая кровь, молвил:

— Не я поспешил выдать тайну — она держалась столько, сколько было угодно вам.

И, поклонясь, он спустился по лестнице и ушел домой.

Едва донья Исабель дала волю порыву ревнивого гнева, как ей стало мучительно стыдно своего поступка не столько перед хозяйкой дома, близкой ее подругой, сколько перед той, что стала причиной ее ревности и гнева. В это время пришли еще гостьи, сестры устроительницы вечера; воспользовавшись суматохой, донья Исабель удалилась с подругой в соседнюю комнату, где они оказались одни, и подруга сказала:

— Как это понять, сеньора донья Исабель? Никогда не ожидала я ничего подобного, зная ваше благонравие и скромность! Поступок ваш открыл мне в один миг то, что вы не удосужились сообщить за долгий срок, — ведь я знать не знала об этой тайной любви, — стало быть, ревности вашей я обязана больше, чем дружбе. Дон Алехандро действительно ваш поклонник? Я была бы этому очень рада.

Донья Исабель не могла сразу ответить от огорчения и от слез, заливавших ее прелестное лицо; однако, немного оправившись, она промолвила:

— Раз уж глупый мой гнев и безумная ревность открыли ими то, чего я не совершила, скажу лишь, что дон Алехандро питает ко мне нежную страсть и я отвечаю ему тем же; никогда я не замечала в нем склонности к таким шуткам, и его вольности с доньей Лаудомией вывели меня из терпения — ревность не рассуждает, она-то и выдала мою любовь столь внезапным поступком.

— Теперь надо поправить дело, — сказала подруга. — Будет очень плохо, если дон Алехандро не возвратится сюда, — донья Лаудомия это сразу заметит и заподозрит вас.

— Но как нам его вернуть? — спросила ревнивая дама.

— Очень просто, — отвечала подруга, — вы напишете ему записку.

Принесли принадлежности для письма, и донья Исабель набросала такие строки:

«Проявления любви и ревности, даже самые жестокие, — это для любящего не оскорбления, но знаки милости; поверьте, мне было трудней погрешить против скромности, нежели будет Вам забыть свой гнев. Ради моего доброго имени Вы должны вернуться на празднество и не выказывать обиды, ежели не хотите, чтобы она по мне превозмогла любовь и Вы меня потеряли».

Слуга поспешно отнес записку дону Алехандро на дом; тот как раз менял воротник, собираясь вернуться: записка его порадовала, ибо ревность — лучшее мерило любви; он немедля повиновался воле дамы и явился в дом ее подруги. Донья Лаудомия, после всего происшедшего, действительно заподозрила, что он влюблен в донью Исабель, и это ей было досадно — дон Алехандро ей самой нравился, и она предпочла бы, чтобы его дама была не так хороша. Между тем дон Алехандро, подойдя к донье Исабели, с веселой улыбкой сказал:

— Как к храму отнесся я к этому залу и еще более почтительно — к вашим ланитам; не желая осквернять сей приют и не смея посягнуть на ваше лицо, я отказался от мести, велящей в таких случаях вызывать на дуэль; не возвратись я сюда, мне было бы стыдно, что я выказал малодушие и не воспользовался возможностью отомстить великодушием.

— Я так предана сеньоре донье Лаудомии, — отвечала донья Исабель, — что приняла близко к сердцу ее обиду, а потому и удостоила вас своей милости, никак не думая, что это может привести к дуэли между мужчиной и дамой.

Донья Лаудомия не могла стерпеть, что донья Исабель ссылается на нее в оправдание своей выходки, истинным поводом которой была ревность, и сказала очень резко:

— Вот уж не ожидала, что наше, довольно далекое, знакомство побудит вас выступить в опасной роли моей заступницы, когда у меня самой достало бы смелости отомстить; но я, видите ли, чужда ревности и обидчивости, а потому гнев ваш опередил мое равнодушие. Весьма польщена, что моя персона послужила объяснением заданной вами загадки, — может, для кое-кого оно и сойдет, но я-то нашла другую разгадку, весьма простую и всем известную.

Задетая такой резкостью, донья Исабель хотела было ответить, но хозяйка дома, дабы не дать разгореться пожару, который уже готов был вспыхнуть, прервала ее и пригласила всех дам располагаться на эстрадо. Дон Алехандро в этот вечер блистал остроумием, несколько дам в него влюбились и в их числе донья Лаудомия, которая после этого происшествия решила любыми способами освободить его из-под власти ревнивой доньи Исабели и намерение свое осуществила.

Дону Алехандро его дама оказывала милости чрезвычайные, так как любила его без памяти, — однако любовь эта была предательством по отношению к некоему уехавшему кабальеро, который с доньей Исабелыо был связан узами более тесными, чем дон Алехандро, не знавший, что его дама не слишком берегла свою честь; итак, отсутствовавшему были в свое время дарованы все права, и дама имела веские причины не порывать с ним и не позорить себя в его глазах.

Но вот поклонник этот, по имени дон Фернандо Корелья, приехал из Мадрида, столицы испанского государя, где у него была тяжба с его дядей, графом де Косентайна, из-за весьма значительного имущества, и рассматривалась она в Верховном Совете Арагона. В Валенсию он вернулся с окончательным приговором в свою пользу, присуждавшим ему ренту в две тысячи дукатов. Пришлось тут донье Исабели поразмыслить, как угодить обоим кабальеро, и была она в немалом недоумении, как вести себя с каждым из них; честь обязывала ее хранить верность дону Фернандо, но любовь влекла к дону Алехандро, ибо первый много потерял в ее глазах из-за своего отсутствия, — женщины способны любить лишь то, что у них перед глазами. Терзаясь сомнениями, она посоветовалась с одной из своих служанок, и та подсказала ей, как поступить, чтобы, встречаясь с одним, не потерять другого; ночью она впускала в дом дона Фернандо, которому вверила свою честь, а того, кого любила, утешала любовными письмами, но уже не встречалась с ним, как прежде, чтобы он не помешал более счастливому поклоннику приходить к ней, — а в оправдание писала, что, мол, ее родственники стали за ней следить и держат под наблюдением улицу, а потому она как о величайшей услуге просит дона Алехандро не появляться на ее улице ни днем, ни ночыо, пока подозрения не улягутся.

Дон Алехандро, любивший всей душой, не подозревал коварства своей дамы и, веря всем ее обманным резонам, беспрекословно повиновался.

Дон Фернандо был готов исполнить свой долг и жениться на донье Исабели, но этому противилась его мать, невзлюбившая его даму, и он откладывал заключение брака, надеясь, что мать, женщина преклонного возраста, вскоре умрет. И покамест он наслаждался в объятиях своей дамы, дон Алехандро, читая ее лживые письма, страдал от неутоленных желаний.

Случилось в это время, что у дона Алехандро при игре в баскский мяч вышел спор с одним весьма знатным валенсианским кабальеро, — оба расстались врагами, и со дня на день могла грянуть кровавая стычка. Дон Алехандро, человек большой отваги, отличившийся на полях Фландрии, ожидал, что его, уж во всяком случае, вызовут помериться силами в честном поединке. Противник же, после ссоры, затаил злобу и не спешил выступать в открытую, но выжидал случая, чтобы отомстить дону Алехандро без риска для себя, неустанно следил за ним и шпионил.

Однажды дон Фернандо отлучился из Валенсии в одно из своих поместий на несколько дней; донья Исабель, томясь любовью к дону Алехандро, известила его, что он может прийти к ней домой ночью, только в полной тайне, чтобы никто не видел, иначе пострадает ее доброе имя. Влюбленный кабальеро был послушен; выбрав время, когда никто не мог его заметить, он явился к своей даме, которая, ловко обманывая обоих поклонников, ухитрялась извлекать из этого пользу, — один не знал о другом, и оба ей служили; по правде сказать, будь на то ее воля, донья Исабель выбрала бы дона Алехандро, но так как дон Фернандо был обладателем драгоценнейшего ее сокровища, то ей, чтобы не остаться осмеянной и обесчещенной, надо было держаться за него, пока не умрет старуха мать; в то нее время она боялась, что он может не сдержать слова, потому и дона Алехандро не отваншвала и вела игру с обоими, — такие дела в наше время многие женщины творят, и немало бед от того происходит.

Дон Алехандро был встречен благосклонней, чем обычно, — угощенья да нежности вселили в него надежду на высшую милость, однако мечты его были напрасны, дама не позволила преступить границы, опасаясь, что, получив на нее больше права, дон Алехандро пожелает стать полным властелином ее чувств, которые она до тех пор делила меж двумя.

Пока дон Фернандо был в отлучке, все шло неплохо, но вот он вернулся в Валенсию, и к донье Исабели вернулась прежняя осторожность — она придумала новые отговорки, дон Алехандро, любя ее, поверил, по стал все же сомневаться и переодетым ходить по ее улице — вечер за вечером до поздней ночи — однако никто, кого бы он мог заподозрить, ему не встречался. А то, что он ради безопасности ходил переодетый, помешало узнать его оскорбленному кабальеро, что с ним поссорился и искал случая отомстить.

С соперником же он не встретился потому, что донья Исабель, соблюдая осторожность, велела дону Фернандо входить к ней через соседний дом, который принадлежал ее подруге и, сообщаясь с ее домом через террасу, имел потайной выход на другую улицу, так что к Исабели можно было пройти незамеченным даже днем, — обо всем этом дон Алехандро, конечно, знать не знал.

И вот, однажды ночью, когда дои Алехандро уже уходил от дома своей дамы, за ним следом увязался его враг с двумя слугами — не зная точно, действительно ли они преследуют дона Алехандро, тот хотел удостовериться, чтобы не тратить на другого заряды пистолетов, которыми они были вооружены. Преследовали довольно долго, дон Алехандро узнал своего недруга, но так как огнестрельного оружия при нем не было, а была только шпага и маленький щит, он решил постучаться условным стуком в дверь доньи Исабели, которая как раз в это время спустилась в сени, оставив наверху у себя в спальне дона Фернандо. Донья Исабель выглянула в окно спросить, чего надобно ее второму обожателю, и он сказал, что умоляет тотчас открыть ему, иначе жизни его грозит опасность — за ним, мол, гонится дон Гарсеран, заклятый враг, а защищаться ему нечем; дама заподозрила, что все это дон Алехандро говорит лишь для того, чтобы она ему открыла; рассмеявшись ему в лицо, она дала понять, что считает его слова обманом, на что дон Алехандро, клянясь самыми страшными клятвами, стал уверять, что узнал дона Гарсерана и что того сопровождают еще двое.

Тут донья Исабель опешила и не на шутку встревожилась, ответ же дала такой — к ней, мол, в этот вечер пришла подруга, которую она пригласила на ночь, и потому она никак не может его впустить. Дон Алехандро стал настаивать, что ему грозит большая опасность и, видно, донья Исабель его совсем не любит, если в столь грозную минуту отказывается впустить в дом, как сделал бы даже самый чужой человек. Дама снова стала ему говорить, что боится повредить своей доброй славе, призывая бога в свидетели, как ей тяжело, что она не может исполнить его просьбу. На это дон Алехандро возразил, что если ее подруга почивает наверху, в спальне, то почему бы не впустить его хотя бы в сени — он-де оттуда шагу не сделает, пока не представится возможность уйти. Донье Исабели почудилось, что он слишком расписывает грозящую ему опасность; думая, что он, возможно, заметил тут дона Фернандо и что-то подозревает; она выглянула еще раз на улицу и увидела трех мужчин, подстерегающих дона Алехандро, ибо они уже убедились, что это он; тогда она поверила ему, но велела минуту подождать, пока она посмотрит, можно ли ему открыть. Затем она пошла наверх, и там дон Фернандо, проснувшийся, когда она спускалась вниз, спросил, почему она не ложится. Дама сказала, чтобы он подождал, пока она удостоверится, что тетка и служанки спят; оставив его и уйдя в другую комнату, она принялась размышлять, как ей поступить в таком затруднительном положении. С одной стороны, у нее в доме уже находится дон Фернандо, человек вполне достойный, к тому же обещавший спасти ее честь женитьбой; к нему ее склоняла честь. С другой стороны, любовь, которую она питала к дону Алехандро, убеждала ее открыть ему дверь и не допустить, чтобы враги лишили его жизни; в смятенной ее душе боролись честь и любовь, она перебирала все «за» и «против», и наконец, после недолгих размышлений, честь победила — донья Исабель решила не впускать дона Алехандро, опасаясь двух пагубных для ее девичьей славы последствий, — первое, то, что шум мог бы встревожить дона Фернандо, и ежели он найдет тут соперника, она погибла безвозвратно; и второе, что враг, преследующий дона Алехандро, увидит, как он входит в ее дом, и это тоже ей повредит. Наконец она как будто нашла выход и, спустившись вниз, сказала дону Алехандро: — Призываю Амура в свидетели, что охотно впустила бы вас, сеньор, не только в свой дом, но и в сердце свое, которое принадлежит вам, но так как вас преследуют, я полагаю, будет нехорошо, если увидят, что вы в такую пору входите в мой дом, меж тем как в Валенсии меня считают девицей добродетельной. Кроме того, моя гостья не спит, а как мы, женщины, любопытны, она, наверно, захочет узнать, чего это я задержалась, да с кем, и на правах подруги еще вздумает спуститься сюда взглянуть. Простите, что отказываю вам, и поверьте, что мне очень тяжко видеть вас в такой опасности, однако, помня о той, что грозит моей доброй славе, я решила не идти на явный риск и не открывать вам.

Дон Алехандро сильно огорчился; зная, что дама его любит, он никак не ожидал этого жестокого отказа, да еще в столь трудную минуту.

Прозрение было горьким, и дон Алехандро был бы теперь даже рад, если бы на него напал дон Гарсеран и он бы мог свой гнев против доньи Исабели выместить на враге или погибнуть от его руки. На прощанье он сказал:

— О жестокосердая, не думал я, что в такой миг у вас не станет для меня ни любви, ни жалости; ныне же по вашему ответу я понял, сколь ничтожно малы оба эти ваши чувства; допустим, что вы потеряли бы доброе имя из-за любопытства подруги или из-за зоркости моего недруга, но зато вы спасли бы меня, и я мог бы, как намеревался, жениться на вас; об этом вы и не подумали, имея, видимо, на то особые соображения, для вас решающие; для меня же всегда было решающим одно — заслужить своими достоинствами честь назвать вас госпожой своей и супругой; но, вижу, сие не угодно небу, раз оно вдруг лишило вас чувства жалости; что ж, пойду искать ее у шпаги моего врага, но знайте, неблагодарного вашего поступка я не забуду вовек.

Донья Исабель хотела ответить — слова дона Алехандро задели ее за живое, и она готова была отказаться от своего решения, — но когда она окликнула его, он уже не слышал, так как удалялся от ее дома, а следом шел дон Гарсеран, который его опознал и собирался на него напасть.

Донья Исабель все это видела, дрожа от страха за его жизнь; по неожиданно дело обернулось к лучшему: когда дон Гарсеран приблизился на расстояние пистолетного выстрела, на улице показался дон Хайме, друг дона Алехандро, да не один, а со слугою, и дон Гарсеран уже не решился напасть — после ссоры с доном Алехандро опи публично мирились, все бы его осудили, соверши он теперь нападение да еще с огнестрельным оружием; итак, понимая, что случай упущен, он поспешил удалиться, пока его не узнали, — правда, дон Алехандро тут же сказал дону Хайме, кто шел за ним, и тот был поражен, что дон Гарсерап не сдержал слова в таком пустячном деле и, видимо, считает себя тяжко оскорбленным.

Было уже далеко за полночь; по этой причине, а также чтобы проверить возникшее у него подозрение, дон Алехандро решил заночевать у дона Хайме; тот был очень рад, оба вошли в дом, и перед сном побеседовали о происшедшем, причем дон Алехандро поведал о своей любви к донье Исабели. Дону Хайме было кое- что известно об отношениях этой дамы с доном Фернандо, и он, сильно огорчившись, что друг питает к ней нежные чувства да еще намерен жениться, рассказал, что знал; тут дон Алехандро убедился — дама не впустила его по той причине, что у нее в это время находился первый ее обожатель; кстати, он вспомнил, что ему запретили приходить вечерами на свидания с той поры, как вернулся из Мадрида дон Фернандо, и когда он поделился этой мыслью с доном Хайме, оба сошлись на том, что у доньи Исабели был не кто иной, как дон Фернандо; однако, чтобы удостовериться вполне, они поручили слуге дона Хайме стоять на страже у дома доньи Исабели, пока не рассветет; но так как дон Хайме был более проницателен, он поставил еще и другого слугу на соседней улице, напротив потайной двери, через которую впускали дона Фернандо; затем друзья легли, но дон Алехандро от волненья всю ночь глаз не сомкнул. Полчаса спустя после рассвета явился один из слуг с донесением, что дон Фернандо, укутанный плащом, вышел из дома подруги доньи Исабели и что в это же время в одном из окон дома доньи Исабели, также глядящих на ту улицу, показалась она сама и долго смотрела вслед уходящему и он, слуга, ее узнал.

Так подозрения дона Алехандро подтвердились, и сердце его начисто освободилось от любви к лживой даме; не могло быть и речи о том, что любовники приходят к ее соседке, женщине пятидесяти лет, известной сводне и посреднице между влюбленными. Женщин такого пошиба следует подвергать всеобщему презрению — творя тайные козни, они губят чужую честь, как моль одежду; из-за них ни один супруг, отец иль брат не знает покоя.

На другую ночь дон Алехандро, устроившись в доме одного знакомого, своими глазами увидел, как дон Фернандо прошел в потайную дверь; мало того — чтобы не осталось и тени сомнения, дон Алехандро поднялся на террасу, откуда мог наблюдать, как счастливый любовник, войдя в дом напротив, подождал, пока сама донья Исабель не вышла к нему и не повела его к себе.

На следующий день, под вечер, хитрая дама решила утешить страдающего поклонника — чтобы всех ублажить и никого не обидеть — и послала ему письмо со служанкой, которая была посвящена в тайну обеих любовных интрижек и за щедрую мзду охотно исполняла поручения обоих поклонников. Было время сьесты, дон Алехандро, только что проснувшись, лежал на кушетке; он сказал служанке войти, и та подала письмо, в котором он прочел следующее:

«Не стану расписывать Вам, дон Алехандро, сколь я удручена; понимаю, Вы негодуете на меня за то, что я не совершила милосердного дела, к которому призывали меня любовь Ваша и долг женщины благородной и отвечающей Вам добрыми, а может, и более нежными чувствами; но рассудите сами, как хрупка паша честь, какого бережного обращения она требует, и Вы поймете, что я не впустила Вас в свой дом лишь потому, что в эту ночь мне, как на грех, довелось принимать у себя подругу и я побоялась сгубить свое доброе имя; о моем огорчении Вы могли бы судить по бессонной ночи, что я провела, и по этому письму — ежели бы доверие Ваше ко мне было равно обиде, угнездившейся в Вашем сердце; благодарю небеса, устроившие все к лучшему-и уберегшие от опасности Вас и меня, — когда бы Вы не избежали гибели, клянусь, пришел бы конец и моей жизни.

Умоляю не давать волю гневу, ежели мои оправдания сумеют смягчить Ваше сердце. Получив ответ, буду считать, что обида прощена; да будет он благоприятным, коль Вам дорога моя жизнь, а Вашу да хранит небо, как я того желаю. Нежно любящая Вас».

Письмо это привело дона Алехандро в ярость, и, хотя он старался не подать виду, служанка, не спускавшая с него глаз, пока он читал, заметила, как менялось его лицо. Оскорбленный юноша попросил ее выйти и подождать ответа в прилегавшем к дому приветливом саду и, взяв принадлежности для письма, набросал сперва черновик, а затем и само письмо, гласившее:

«Ваши оправдания всегда лишь разжигали мою любовь; но на сей раз — хоть я и не считаю их запоздалыми — они оказали обратное действие; я понял, что они лживы в такой же мере, в какой всегда было лживым Ваше чувство; не думал я, не гадал, что меня используют как замену отсутствующего и что у Вас станет духа продолжать игру, зная, сколь мучительны для меня несбыточные желания и боязливые надежды. Не корю Вас за то, что Вы не дали мне приюта в миг смертельной опасности; эту вину я с Вас снимаю, ибо оказывать такую услугу двоим мужчинам зараз — милосердие, право же, чрезмерное; по я виню Вас в том, что, имея столь надежного возлюбленного, Вы хотели увлечь меня и не боялись ставить на карту свое доброе имя ради кратковременного обмана, который я раскрыл без большого труда, и теперь знаю, что некий счастливец имеет доступ в Ваши покои, где ему оказывают самый любезный прием.

Наслаждайтесь же с ним сто тысяч лет, но, сделайте милость, не вспоминайте обо мне, ибо я не гожусь быть среди званых и не удостоился быть избранным».

Вскоре письмо это очутилось в руках доньи Исабели. Служанка нашла ее у подруги, соседки, в том самом доме, через который проходил дон Фернандо; дама, взяв письмо, спросила служанку, в каком настроении она застала дона Алехандро; та ответила, что был он, мол, хмур и встретил ее нелюбезно, даже не попотчевал ничем, как, бывало, делал всякий раз. Тут донья Исабель, встревожившись, сказала:

По словам твоим судя, это письмо не сулит мне добра.

Она вскрыла конверт, прочитала письмо и, ошеломленная, так и застыла на месте с листком в руке, не понимая, где она и что произошло. Подруга спросила, что там, в письме; донья Исабель, не чувствуя в себе сил пересказывать, дала ей самой прочесть; итак, подруга, к величайшему своему огорчению, узнала, что любовь дона Фернандо перестала быть тайной и что ее собственное доброе имя также погибло, ибо теперь стало известно, что любовник проходил через ее дом. Донья Исабель была настолько удручена письмом, что едва могла слово вымолвить и в душе проклинала день и час, когда разрешила дону Алехандро ухаживать за нею; одно утешение у нее, впрочем, оставалось — зная его благородство, она была убеждена, что, несмотря на ревность, он не станет изобличать перед людьми ее делишки; как по нашим временам, такое редко встретишь — теперь бахвалятся тем, чего и не было, а уж кто промолчит о том, что было? Однако злосчастья доньи Исабели этим не кончились — если Фортуна вздумает вертеть свое колесо нам на беду, одного оборота ей мало. Случилось так, что когда служанка, отнеся письмо своей госпожи к дону Алехандро, возвращалась с ответом, ее, выходящую с письмом в руке из его дома, увидел дон Фернандо; кто служит не слишком усердно, тот не слишком осторожен — получи служанка от дона Алехандро такие подарки, как обычно, была б она осмотрительней, но так как она ушла от него недовольная, с пустыми руками, то и не подумала скрывать то, что следовало держать в тайне; увидев ее с письмом, дон Фернандо почуял недоброе и украдкой последовал за ней до того дома, где находилась донья Исабель; тут была допущена еще одна неосторожность — служанка оставила дверь открытой. Дон Фернандо свободно вошел в дом, поднялся, никем не замеченный, в верхние покои и подслушал, как подруга доньи Исабели читала вслух письмо да как обе толковали о нем самом и удрученная горем дама сетовала на судьбу. Все это, да, кстати, возникшее у него еще раньше желание уклониться от своего обязательства — ибо любовь удовлетворенная далеко не так сильна, как любовь ожидающая, — подсказало нашему кабальеро путь избавления, и он решительно вошел в комнату, где находились дамы. При виде его они смутились и испугались, а он, глядя на убитую горем донью Исабель, сказал:

— Прежде я полагал, что обеты, связывающие нас двоих, прочны и что мне отвечают искренней любовью, какой заслуживают мои добрые намерения завершить все честным браком; но теперь, о неблагодарная донья Исабель, я убедился, что ты, забыв о верности, нашла себе другого любовника, а потому считаю себя вправе располагать своим сердцем — глупо служить даме, столь дурно заботящейся о своей чести, и потом всю жизнь подозревать ее и сомневаться, бережет ли она мою честь.

С этими словами он вышел из комнаты, очень довольный своим поступком, — наконец-то избавился от обязательства, которое не одобряла мать.

У доньи Исабели не хватило сил снести этот удар — дыхание пресеклось, она упала без чувств на колени к подруге и долго пролежала в обмороке, а когда очнулась и заговорила, сетуя на свое злосчастье, жалобы ее тронули бы любого. Что делать? Дон Алехандро, узнав о нервом возлюбленном, отказался от нее; дон Фернандо, оскорбленный ее бесстыдным поведением, отверг ее, и теперь она не могла придумать, чем смягчить его сердце, — ведь разгневался он за дело. Так прошел день до вечера, дамы всё рассуждали, как быть, но ничего дельного им не приходило на ум. Наступила ночь, и донья Исабель вернулась к себе домой, где мы ее оставим, дабы поведать о том, что сделал дон Алехандро.

Когда ушла служанка с ответным письмом, дон Алехандро стал думать, как вести себя дальше, — эта дверь была для его любви захлопнута, и честь не позволяла далее помыслить о возвращении. Меж тем ему и прежде нравилась красавица Лаудомия, та самая, из-за кого у доньи Исабели вспыхнула ревность; это была девица знатного рода, с изрядным приданым, и дон Алехандро решил просить ее руки у ее отца и брата; они сразу же дали согласие и были весьма рады, так как этого кабальеро все тут любили. Договорились об условиях, вскоре в Валенсии состоялось оглашение брака, и когда весть эта дошла до слуха доньи Исабели, судите сами, сколь велика была ее скорбь, тем паче что счастливой соперницей стала та, которую она возненавидела с первого их столкновения. Чего только она не говорила, как не кляла горькую свою судьбу! Но все эти беды были ничто сравнительно с той, что ее ожидала: дон Фернандо, которому посчастливилось так легко избавиться от своего обещания этой даме и отступиться от долга перед ней, по настоянию своей матери посватался к богатой и красивой девице; тут также был заключен брачный контракт, и хотя дело старались держать в тайне, слух распространился по Валенсии, так что и эта весть дошла до ушей доньи Исабели.

А она-то была уверена, что дон Фернандо не отречется от своего слова и что любой обет может быть нарушен, только не этот! И вот она оказалась кругом в проигрыше — потеряв самое драгоценное сокровище, ей следовало бы оберегать эту любовь, а у нее хватило бесстыдства выходить в то нее время на свидания с доном Алехандро! И после этого она еще хотела, чтобы дон Фернандо, зная о таких зазорных делах, на ней женился и затем всю жизнь жил в страхе?

В тот день, когда донья Исабель услыхала весть о женитьбе этого кабальеро, она выместила досаду на своем прелестном лице, нанося ему удары, и на золотистых своих кудрях — пряди волос так и летели на пол; очи ее превратились в неиссякаемые источники слез; в промежутках меж горестными стонами и тяжкими вздохами она говорила:

— О, горе тебе, несчастная женщина! Ты наказана неблагодарным за свое постоянство и любовь, за то, что хранила верность человеку бесчестному, обманщику, предателю, который, завладев лучшим, что у тебя было, отрекается от долга, платит изменой и забвением. Да послужит это уроком женщинам неразумным и ветреным, которые, обманутые низкой лестью и притворной любовью, решаются лишиться того, что уже не вернешь. О, как велика моя скорбь! В горести призываю я то, чего все страшатся, — я жажду смерти, но, увы, она не спешит положить конец моим мукам и принести избавление от невзгод.

Ее посетила подруга, через дом которой проходил дон Фернандо, успокаивала, как могла, однако горе доньи Исабели было так велико, причина его так серьезна и спасение так невероятно, что все утешения были напрасны, — хорошо утешать, когда есть надежда, а тут не было никакой, разве что весьма отдаленная надежда на то, что супруга, избранная доном Фернандо, когда-нибудь умрет; можно было бы, правда, заявить, что есть помеха браку, однако связь держалась в полной тайне, не было ни писем, ни свидетелей, кроме одной служанки, так что вряд ли такое заявление имело бы силу помешать намерению дона Фернандо, который примерно наказал донью Исабель за ее провину. Пусть нее учатся уму-разуму те, кто без зазрения совести позволяют ухаживать за собой сразу двоим поклонникам, не думая об ущербе, какой грозит их доброй славе и имени, и о том, что они могут остаться ни с чем, как мы это видели в нашей истории. В конце концов донья Исабель решила постричься в монахини и удалилась в монастырь в Сандии, что сделала три дня спустя после того, как узнала, что неумолимый ее поклонник заключил брачный контракт.

Вся Валенсия дивилась перемене, происшедшей в этой даме, которую знали за охотницу до празднеств, неугомонно веселую в беседах, словом, за особу, приверженную всему мирскому; причиной этого ее шага сочли не то, что в действительности произошло, — ибо все осталось тайной, — а то, что у бога, мол, есть много путей, по которым идут призванные им.

Итак, сеньора эта избрала супруга более достойного и прожила с ним до конца своих дней У дона Фернандо наследников не было, зато жизнь его изобиловала ссорами, долгами и огорченьями — с женою он жил не в ладу. И только дону Алехандро посчастливилось — и жена была хорошая, и дети рождались, и имущество прибавлялось.

На том закончилась новелла — да кстати и дорога, которую карета должна была проехать в тот день. Все похвалили лисенсиата Монсальве за искусный слог, а Ордоньес сказал:

— Ежели вся ваша книга так же хороша, как образец, который мы слышали, уверяю вас, что она будет нарасхват и продажа ее обеспечена. Но мы еще заставим вас почитать и остальные новеллы, чтобы дорога наша прошла веселей.

Монсальве поблагодарил за любезные слова и Ордоньеса, и прочих спутников, обещая, что, когда беседовать будет не о чем, он охотно почитает свои новеллы, пока запас их не кончится и слушателям не наскучит. Все с радостью приняли это предложение, а меж тем карета подъехала к гостинице, каждый выбрал себе комнату, и все разошлись ужинать и спать, чтобы утром встать пораньше.

Проведя в дороге несколько дней, путешественники подъехали к старинному городу Кордове, одному из самых больших в Андалусии, а некогда, во времена владычества мавров, столице их королевства; дело было к вечеру, и случилось так, что когда карета находилась от городских стен на арбалетный выстрел, в этом месте двое кабальеро дрались на дуэли; менее удачливый был сражен двумя ударами шпаги, а противник, покинув его, скрылся; раненый, лежа на земле, в то время как карета проезжала мимо, громко стонал и просил духовника; лисенсиат Монсальве, как особа духовная и исповедник, услыхав его стоны, вышел из кареты вместе с Гараем и сеньорой Руфиной, которой вздумалось — хоть в этом не было никакой надобности — посмотреть на раненого; Монсальве подоспел как раз вовремя, раненый еще смог произнести несколько фраз, достаточных, чтобы дать ему отпущение грехов; затем он умолк и потерял сознание на руках у Гарая. Монсальве, возвращаясь в карету, позвал Руфину, но она не пожелала покинуть своего Гарая одного; тогда их спутники, послав помощника возницы сказать Руфине, где карета остановится, весьма неучтиво велели гнать вперед; Руфина была в сильном огорчении, а Гарай, видя, что раненый еще жив, помогал ему умереть благочестиво, наставляя, дабы он от всего сердца препоручил себя господу; бедняга, однако, был совсем плох и вскоре простился с жизнью.

Руфина и Гарай растерялись, не зная, что делать с телом, и тут как раз явились стражники; еще издали они увидели покойника на руках у Гарая и женщину рядом, а так как им донесли, что в этом месте происходил поединок, то они приняли Гарая за одного из дуэлянтов; не долго думая, двое крючков подцепили его и отвели в город к альгвасилу, тот распорядился немедленно засадить Гарая в тюрьму и наказал смотрителю получше глядеть на этим узником, а Руфину в качестве арестованной велел отвес- ги в свой дом. Оба пытались оправдаться, рассказывая, как было дело, но альгвасил, предполагавший, что причиной поединка была Руфина, не желал слушать их оправданий и твердил одно — пусть докажут, что говорят правду, тогда их отпустят. Руфину он оставил у себя дома, а сам поспешил к коррехидору доложить о происшествии — мол, за городской стеной был убит идальго, и он, альгвасил, приказал тело принести в город, а убийцу посадить и тюрьму, да еще задержал женщину, из-за которой, как он полагает, вышел поединок; коррехидор велел привести женщину к нему в дом, что и было исполнено.

А у коррехидора в это время находились несколько кабальеро и богатый генуэзец, крупный оптовый торговец, явившийся по делу; красота Руфины, стройность ее стана удивили всех, особенно генуэзца, человека влюбчивого. Руфина была удручена, что ее задержали в пути, — ежели ей доведется пробыть тут еще один день, карета уедет без нее. Коррехидор и его помощник, который сразу же явился, задали Руфине несколько вопросов касательно вызова на дуэль и убийства; она отвечала, что ничего не знает, что она ехала в карете из Севильи в Мадрид вместе с другими людьми, которые должны были остановиться в такой-то гостинице, и что они проезжали мимо раненого, призывавшего духовника, и тогда, чтобы исповедать умирающего, из кареты вышел ехавший с ними богослов да она со стариком дядей.

Время было позднее, и расследование решили отложить до завтра, причем коррехидор повелел помощнику предупредить пассажиров кареты, чтобы не уезжали из Кордовы, пока на то не будет разрешения. Затем Руфину отвели обратно в дом альгвасила, назначенный ей вместо тюрьмы, и провожал ее туда очарованный ею генуэзец, чей дом стоял на той же улице, а хоть бы и не стоял, он поступил бы так же — настолько поправилась ему красотка; прощаясь с ней у альгвасилова дома, он пылко предложил свои услуги, и она поблагодарила, думая, что это лишь любезные слова.

От огорчения, что ее задержали, у Руфины открылся жар, и похоже было, что начинается трехдневная лихорадка.

На другой день допросили пассажиров, все, сказав правду, подтвердили слова Руфины, и тогда освободили Гарая, тем паче что дело с поединком начало проясняться, — пришли дать показания очевидцы, заметившие убийцу. Гарай, весьма огорченный болезнью Руфины, тотчас отправился ее проведать; он стал убеждать ее собраться с силами и продолжать путь, но лекарь, приглашенный к больной, отсоветовал — ежели, мол, ей дорога жизнь, пусть не трогается с места, пока не пройдет горячка. Карета с остальными путниками отправилась дальше, Руфине оставили ее вещи, и она, по распоряжению властей, должна была уплатить вознице, правда, не всю сумму, а часть.

Генуэзец, не будь плох, пришел навестить приезжую красотку в доме альгвасила и стал оказывать ей разные услуги да подарки делать, что было для него весьма непривычно, — он вполне мог сойти за двойника севильяица Маркины; однако любовь делает скряг щедрыми, равно как трусов храбрыми. Руфина пролежала в постели добрых две недели, и каждый день ее неукоснительно навещал сеньор Октавио Филучи, как звали влюбленного генуэзца, а после его визита являлся слуга с подношением — то сласти, то дичь, — чему альгвасил и его жена были радехоньки, ведь им тоже перепадало.

Наконец дама поправилась, но чтобы еще лучше восстановить здоровье, наш генуэзец предложил ей поселиться в его вилле с садом, расположенной на зеленом берегу Гвадалквивира. Гарай, которого она величала дядюшкой, посоветовал принять приглашение — он видел, что генуэзец влюблен по уши, и, зная, что денег у него много, надеялся на изрядную добычу, вроде как у Маркины. Слушаясь совета, Руфина дала согласие, сказав, что поживет на вилле, пока не наберется сил для дороги. Генуэзец не хотел, чтобы в Кордове знали о том, что он увез красотку на свою виллу, — не то пойдут по городу сплетни, да и полиция, чего доброго, явится его проведать; с согласия дамы, дело представили таким образом, будто Руфина покидает город, чтобы продолжить путешествие; как только стемнело, к дому подвели мулов, нагрузили на них два тюка с одеждой, и Руфина, Гарай и погонщик, чтобы обморочить не в меру любопытных, выехали на мадридскую дорогу; проехав же с четверть часа, они вернулись в Кордову и направились к вилле, отстоявшей от города примерно на два арбалетных выстрела; там их ждал с роскошным ужином сеньор Октавио Филучи; ужин прошел в отменном веселье, и тут пылкий генуэзец стал более откровенно выказывать свои чувства. Был это мужчина за сорок лет, из себя видный, одевался весьма пристойно, года за два до того он овдовел, имел в этом браке троих детей, но в живых не осталось ни одного; оптовую торговлю он вел различными товарами, забирать их являлось в его контору множество купцов из самого города Кордовы и из окрестных селений — повсюду были у него клиенты. Был он немного скуп — пожалуй, лаже весьма скуп, чтобы сказать точнее, — капитал имел изрядный: более двадцати тысяч эскудо наличными да на тысяч пятьдесят с лишком векселей, не говоря уж о товаре; питал склонность к наукам и в свое время весьма прилежно учился в Павии и в Болонье, пока не получил наследство от брата, умершего в Испании; тогда он покинул родину и, полюбив дочь купца, одного из тех, что закупали товары в его конторе, женился в Кордове и там остался.

Этот человек, о котором пойдет теперь речь, влюбился, как пы слышали, в Руфину и пригласил ее в свою виллу для поправки здоровья, сделав это с целью добиться ее любви и решив ни в коем случае не отступаться от своего намерения, — так полюбилась ему красотка.

А Руфина уже знала от Гарая, что, ежели умеючи приняться, с этого гуся много перьев будет, и коль выпала ей такая удача, не желала выказать фортуне неблагодарность и пренебречь ее подарком.

В первый вечер они только вместе поужинали и вскоре удалились на покой, каждый в свою спальню, потому что было уже поздно. Генуэзец, правда, сделал вид, будто хочет вернуться и город, но слуги стали его отговаривать: ночью, мол, небезопасно, теперь идет вербовка в армию, и среди солдат попадаются озорники, да, кроме того, хватает здешних шалопаев, которые пользуются случаем пограбить, надеясь, что все их дела спишут на бедных солдат, — это зло надлежит исправлять властям, посылая ночные дозоры и тщательно проверяя каждый случай грабежа, и коль удастся найти вора, наказывать его со всей строгостью.

Словом, генуэзец, к немалому своему удовольствию, остался на вилле — всю ночь он провел без сна, размышляя, как бы это без особых расходов заставить гостью ответить на его чувства; разные планы он составлял, но самый простой, видно, и в голову не приходил — да, в наше время добиться любви, не растрясши кошель, — это чудо из чудес.

Наступил день, гостье был послан в комнату завтрак, и застали ее уже на ногах, что весьма удивило генуэзца, и он пошел к ней сам пожурить за беспечное отношение к своему здоровью да кстати взглянуть, нет ли в ее красоте какой-либо подделки. Когда он вошел, Руфина причесывалась, а волосы у нее были дивные, красивого темно-каштанового цвета; генуэзец в душе возблагодарил бога за то, что волосы у его гостьи так хороши; когда же она, чтобы ответить ему, откинула густые локоны и он увидел, что лицо ее столь же очаровательно, сколь было накануне вечером, генуэзец и вовсе растаял — теперь он убедился, что ее красота без обмана, что все в ней натуральное, неподдельное, а для мужчины это самое привлекательное.

Руфина не пользовалась никакими водами, притираньями, мазями, румянами и прочими снадобьями, коими женщины укорачивают себе молодость, старясь прежде времени; чистой водицей умывалась она, и естественные краски на ее щечках были краше всяких румян. Генуэзец пригласил ее пройтись по саду, она поблагодарила за любезность и, чтобы не быть невежливой, пошла, как была, даже не заплетая косы; Октавио, очень довольный, шел рядом, поддерживая ее под руку там, где она могла оступиться; Руфина с удовольствием осмотрела сад, но вскоре начало припекать солнце, и они вернулись в дом, позавтракали, побеседовали о том о сем; затем Руфина изъявила желание осмотреть дом, и влюбленный генуэзец повел ее по комнатам. Их украшали превосходные картины известных живописцев, богатые итальянские занавеси, радовали глаз резные поставцы, дорогие кровати с балдахинами — все было расположено с большим вкусом и содержалось в чистоте и порядке.

Когда уже обошли почти все комнаты, хозяин отпер еще одну — небольшую кунсткамеру, сообщавшуюся с молельней, — тут хранились гравюры из Рима, весьма красивые и ценные, агнцы божии из серебра, дерева и цветов, множество книг, расставленных в позолоченных шкафах. Гарай, как человек любознательный и начитанный, заинтересовался книгами и стал смотреть названия; в одном шкафу, стоявшем особняком, он увидел книги в особо роскошных переплетах и без названий; Гарай раскрыл одну — оказалось, что сочинил ее Арнальдо де Вильянова, а рядом с нею стояли Парацельс, Росино, Алкиндо и Раймунд Луллий. Генуэзец, заметив, что он смотрит эти книги, спросил:

— Что это сеньор Гарай так внимательно разглядывает?

— Я вижу тут полный курс алхимии, — отвечал тот, — и, судя по дорогим переплетам этих книг, ваша милость, верно, занимается этой наукой?

— Так, изучаю понемногу, — сказал генуэзец, — когда есть время. А вы что-то смыслите в этих книгах?

— Да я почти всю жизнь только ими и занимался, — сказал Гарай.

— О, тогда вы должны быть великим алхимиком, — сказал Октавио.

— Не буду покамест говорить, кто я, — сказал Гарай, — об этом еще потолкуем в другое время; скажу одно: кроме этих авторов, я прочитал и изучил всех до единого алхимиков, отлично знаком с сеньором Авицепной, Альбертом Великим, Гильгилидесом, Херво, Пифагором, с «тайнами» Калидо, с трактатом об «Аллегории» Мерлина, «О тайне камней» и с книгой «Три слова», считая многих других, как рукописных, так и напечатанных.

— У меня тут только рукописей нет, — сказал генуэзец, — остальное все собрано. Весьма рад, что вы занимаетесь искусством алхимии, к которому я питаю такое пристрастие.

— Я разбираюсь в нем неплохо, — сказал Гарай, уже замышляя некую хитрость. — Но сейчас я сообщу вам кое-что, чему вы крайне удивитесь. — И он прошептал генуэзцу на ухо: — Племянница моя, хоть и не ученая, знает не меньше меня, ибо все мои опыты она тут же повторяет с величайшей ловкостью, что вы пгкоре сможете увидеть собственными глазами; но пока ей ни слова, это ее рассердит.

Лучшего способа провести хитрого генуэзца Гарай придумать не мог; тот был жаден чрезвычайно и прямо умирал от желания создать философский камень, надеясь, что будет тогда мешками загребать золото и серебро; знакомство с таким знатоком алхимии он почел великой удачей — заблуждение, из-за которого многие лишились имущества и погубили свою жизнь.

Пока Гарай толковал с Октавио, Руфина была занята разглядыванием занимательных книг, которые тоже были у генуэзца; но это не помешало ей услышать обрывки разговора на предмет химии и заметить, с каким удовольствием слушал Октавио то, что было сказано Гараем о ней, Руфине. Гарай действительно изучал когда-то это искусство и даже порастратил немало денег н поисках философского камня, столь недоступного, что и поныне никому не удалось достичь успеха в решении этой сомнительной задачи; разочаровавшись в алхимии и выбросив на ветер почти все, что имел, Гарай был не прочь возместить свои убытки за счет кого-нибудь, кто еще находился во власти заблуждения, как наш генуэзец, а тот, слыша речи Гарая и сразу же в них поверив, уже видел себя повелителем мира. Он поспешил сказать Гараю, что здесь на вилле припасено все необходимое для опытов, и показал в отдаленной комнатке горны, перегонные кубы, колбы и тигеля, а также все инструменты, которые в ходу у алхимиков, да целую кучу угля. Гарай, к радости своей, убедился, что все готово для славной шутки, а самое главное, что генуэзец, мнящий себя знатоком алхимии, на самом деле очень мало в ней смыслит, — Будь он хоть немного знаком с ее основами, проделка Гарая не могла бы иметь успеха. Больше речь об алхимии не заходила, хотя генуэзец готов был день и ночь о ней толковать.

Все трое спустились в одну из нижних комнат, окна которой смотрели на самый красивый уголок сада; там уже стоял накрытый стол, они весело пообедали, а после обеда Гарай устроил так, чтобы генуэзец и Руфина остались наедине, — притворился, будто его клонит ко сну, и отправился на покой; генуэзец тогда, не таясь, объявил даме о своей любви и предложил все, что имел и чем владел; она выслушала милостиво и с улыбкой, однако ответила лишь туманными обещаниями. В кабинете наверху Руфина приметила арфу, теперь она попросила подать ей инструмент. — музыка помогала ей делать свое дело; генуэзец весьма обрадовался, узнав, что она умеет играть на этом приятном инструменте, и тотчас велел принести арфу, говоря, что его покойница жена прелестно на ней играла и что всего с неделю тому назад, когда он пригласил на виллу нескольких друзей, натянули все струны. Арфу принесли, Руфина, проворно настроив ее, начала играть, показывая свое искусство; играла она превосходно, и генуэзец был поражен беглостью ее пальцев и вкусом.

Она же, чтобы его доконать, пустила в ход чары своего голоса — мы уже говорили, что пела она изумительно, — и начала следующую песню:

Два веселых ручейка

В луговине благодатной

Петли вьют из хрусталя,

Обнимаясь многократно.

Дружбу сладостную их

Воспевает птичья стая,

Рощи весело шумят,

Их союз благославляя.

А Лисардо на лугу,

Пренебрегнутый и сирый,

Видя благостный пример,

Так запел под рокот лиры:

Ах, сколь жизнь прелестна!

Ах, сколь страсть нежна!

Ах, когда б не ревность,

Как цвела б весна!

Ах, ручьи, чья дружба так верна,

Покажитесь вы Белисе, чтоб увидела она:

Ранит строгости венец,

Лишь согласье благотворно для сердец.

Влюбленный Октавио, слушая нежный и звучный голос Руфины, совсем растаял; когда она кончила, он стал восторгаться красотой пенья и искусством игры на арфе, причем в восторгах этих меньше всего была повинна любовь — пела и играла Руфина и впрямь на редкость искусно; она же, зарумянившись и выказывая притворное смущение, сказала:

— Сеньор Октавио, я хотела доставить вам удовольствие, и вы можете хвалить меня лишь за усердие — разумеется, с моей стороны было дерзостью петь перед вами, тысячу раз слыхавшим лучшие голоса.

— Ничей голос на сравнится с вашим, — возразил Октавио, — и я желал бы, чтобы скромность ваша не оскорбляла вас самое; вы должны гордиться, сеньора, что небо столь щедро вас оделило, и быть ему благодарной за милость. Поверьте, мой вкус не из худших в Кордове, в юности я также занимался пеньем; правда, язык плохо мне повинуется, когда надо петь испанские песни, но итальянские я певал недурно под аккомпанемент теорбы, на которой немного играю.

Заметив, что Руфина хочет отставить арфу в сторону, он попросил спеть еще, и она пропела ему такой романс:

Волны Бетиса, светлея,

Дань свою несут цветам,

Чтобы те красу придали

Мирным рощам и полям.

В кронах миртовых деревьев

Стройным хором соловьи

Об одном поют предмете —

О любви! Лишь о любви!

Клори вышла на прогулку,

Чтоб порадовать поля,

Затмевая всех пастушек,

Всю природу веселя:

Воды замирают,

Рад цветок любой,

Ветерки стихают.

Всех объял покой.

Птицы нежно всех предупреждают:

«Пастушки от прелести такой

Пусть, не медля, убегают —

Очи Клори в сердце поражают,

Убивают эти очи страстью и тоской!»

И снова генуэзец Октавио принялся восхищаться волшебным искусством его ненаглядной Руфины, а она — благодарить за любезность; затем он предложил ей соснуть после обеда и сам поднялся наверх к себе, также чтобы прилечь.

Гарай меж тем ни минутки не спал, а все размышлял, с какой бы стороны нанести Октавио удар; услыхав, что их хозяин поднялся наверх почивать, Гарай тихонько перешел в комнату мнимой своей племянницы, изложил ей свой замысел и то, что прикрытием должна будет служить химия, наука, в которой Октавио воображал себя сведущим и, по чрезмерной и неутолимой алчности своей, жаждал изучить ее досконально, ибо ему казалось, найди он философский камень — этот океан, в коем потонуло столько несчастливцев, — все в его доме обратится в золото, Крез сравнительно с ним будет бедняком, а Мидас — нищим.

Гарай договорился с Руфиной, как они одурачат и обчистят Октавио, дал ей несколько советов, даже записал кое-что — ведь генуэзец, как было ясно из их беседы, в химии разбирался, а потому надо было, чтобы Руфина не ударила лицом в грязь и знала хотя бы некоторые основы и термины; Руфина все это быстро затвердила, затем Гарай для начала попросил у нее полторы дюжины звеньев золотой цепи, которую она купила перед отъездом из Севильи; цепь была большая, никто бы не заметил отсутствие нескольких звеньев, а этого было достаточно, чтобы приступить к делу. Гарай поспешно отправился в город, к ювелиру, переплавил там звенья в небольшой слиток и вернулся на виллу — Октавио же тем временем крепко спал, словно не был влюблен, и проснулся лишь после его возвращения. Гарай подучил Руфину, как ей вести себя, затем они встретились с генуэзцем и стали с ним толковать о всяких посторонних вещах — делали они это с умыслом, Гарай хотел, чтобы хозяин сам завел речь о химии; и действительно, алчность генуэзца была так велика, что не прошло четверти часа, как он заговорил о том, что нужно было Гараю; тогда и Гарай принялся обстоятельно рассуждать о химии, как человек, прошедший курс этой лженауки и потерпевший крах, подобно всем, кто ею занимается.