Онлайн чтение книги

Классическая проза Дальнего Востока

Повесть о блистательном принце Гэндзи

I Фрейлина Кирицубо

Мурасаки Сикибу

В одно из царствований при дворе служило много статс-дам и фрейлин. Среди них находилась одна, которая хотя и не была особо высокого звания, но пользовалась исключительным расположением государя. С самого начала благородные особы, бывшие высокого мнения о себе, третировали ее как выскочку и злобствовали. Тем более волновались фрейлины одного с нею ранга или ниже ее. Даже исполняя свои утренние и вечерние обязанности во дворце, она этим только раздражала людские сердца и навлекала на себя злобу. И оттого ли, что этой злобы накопилось много, только она стала слабеть, чувствовала себя беспомощной и почти безвыходно проживала у себя в родном доме.

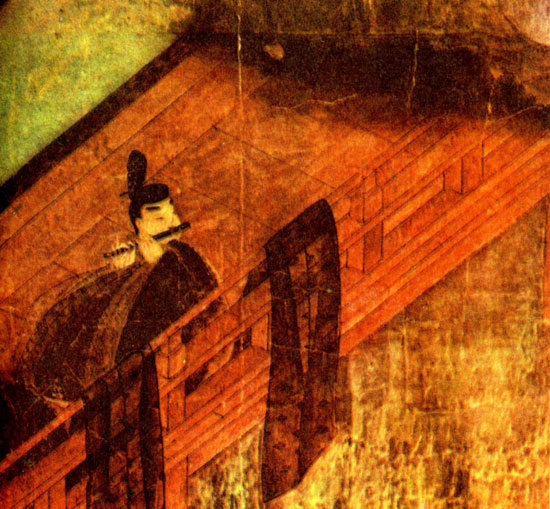

Повесть о блистательном принце Гэндзи. Горизонтальные свитки с живописью. Глава 'Судзумуси' (II). Первая половина XII в. Фрагмент.

Государь же только сильнее привязывался к ней, не обращая внимания на всеобщее порицание. Это была любовь, о которой можно было бы рассказывать в последующие века. Придворные - и высшие и низшие - без стеснения косились и говорили: "Уж очень ослеплен государь этой любовью! В Китае именно из-за таких дел мир приходил в беспорядок и возникали беды... " Понемногу все кругом обратилось против нее, она превратилась в помеху для всех. Стали даже вспоминать случай с Ян Гуй-фэй... Много было неприятностей у нее, но все же она жила среди всех, опираясь на беспримерную к себе любовь государя.

Отца ее, Дайиагона, уже не было на свете, но мать - женщина благородного происхождения - во время дворцовых церемоний Устраивала все, как нужно, так что ее дочь ничем не уступала тем высоким особам, у которых были живы оба родителя и положение в свете которых в это время было блистательным. Но все же, поскольку не было у нее особого могущественного покровителя, случись что - и у ней ни оказалось бы никакой опоры, она была бы беззащитна.

Был ли тесен их союз уже в предшествующей жизни, только родился у них прекрасный, каких не бывает на свете, мальчик. Государь, все время в тревоге ждавший: "Ах, когда же, когда?" - повелел сейчас же принести его к себе и взглянул: действительно, это был младенец редкой красоты. Первый принц был рожден статс-дамой - дочерью Удайдзина, у него была, таким образом, могущественная родня, и за ним все чрезвычайно ухаживали, как за бесспорным будущим наследником престола; и все же он никак не мог идти в сравнение с красотой этого ребенка. Поэтому государь хоть и дарил тому - первому - свою высокую любовь, но по-обыкновенному; этого же мальчика лелеял, как драгоценность, - беспредельно.

Мать мальчика с самого начала не была на положении простой придворной дамы. К ней относились вообще как к благородной, она считалась принадлежащей к высшему кругу. Однако государь уж слишком упорно держал ее при себе и во время празднеств, во всех случаях, когда что-либо устраивалось, призывал ее первую. Случалось, что он, - после ночи, проведенной ею в его опочивальне, - так и оставлял ее у себя на весь день, не отпуская ни на шаг. Естественно поэтому, что она стала в глазах людей представляться чем-то вроде простой служанки. После же того, как у нее родился ребенок, государь стал еще более по-особому относиться к ней, так что у статс-дамы - матери первого принца - появились даже опасения: "Если бы что случилось с наследным принцем, как бы на его месте не оказался этот ребенок!"

Эта статс-дама раньше других появилась во дворце, и любовь государя к ней не была обычной; у ней были и еще дети от него. Поэтому государь только ее упреки и принимал к сердцу и с ними считался. Та же фрейлина, - хоть и полагалась во всем на высочайшую защиту, но кругом было столько людей, преследующих ее, ищущих у ней одни недостатки, что она чувствовала себя бессильной, беспомощной и только терзалась.

Помещением ей служила часть дворца, названная Кирицубо. Обычный путь ее поэтому лежал мимо покоев многих высоких особ; она беспрестанно, таким образом, проходила пред их взорами, и понятно, что этим снова раздражала их сердца. Даже когда она шла к государю, то и тут - как это было чересчур часто - случались даже неподобающие вещи: на перекидных мостиках, в галереях - там и сям по пути ей устраивали всякие гадости, и подолам платьев сопровождающих и встречающих ее женщин доста валось очень сильно. Бывало, что перед ней захлопывали дверь того коридора, по которому она должна была непременно пройти, причем по уговору делали это и с другого конца; мучили и преследовали ее всячески. И оттого, что во всех случаях у ней только росли одни огорчения, она страдала все сильней и сильней. Тогда государь, все более жалея ее, пожаловал ей "ближний покой" в Кородэне, повелев перенести в другое место помещение той фрейлины, которая с давних пор там жила. Как безудержна была поэтому злоба этой фрейлины!

Когда маленькому принцу исполнилось три года, обряд первой хакама государь повелел совершить со всей пышностью, вынеся из казнохранилища и сокровищницы всякие драгоценности, чтобы ни в чем не было хуже того, как было устроено для первого принца. И по этому случаю всяких пересудов было немало. Однако наружность маленького принца, нрав его были такими замечательными, казались такими необычайными, что никто не был в силах злобствовать на него. Люди же, понимающие толк в вещах, только широко раскрывали глаза от удивления и говорили: "И появляются же на свете такие существа!"

В этом же году, летом, фрейлина-мать почувствовала себя несколько плохо и собралась уехать из дворца домой. Государь, однако, никак не давал своего разрешения на это. Так как все эти годы она постоянно прихварывала, он привык уже к этому и только говорил ей: "Попробуй еще немножко побыть здесь!" Однако с каждым днем она чувствовала себя все хуже и в каких-нибудь пять-шесть дней так ослабела, что к государю с плачем обратилась уже сама ее мать, и только тогда он разрешил ей уехать.

Боясь, как бы не случилось и тут чего-нибудь неприятного, она оставила маленького принца во дворце и уехала одна потихоньку.

Всему приходит конец; увы, государь не мог ее более удерживать и с невыразимой скорбью помышлял о том, что даже не провожает ее... Всегда такая очаровательная и прекрасная, она теперь совсем исхудала; сильнейшая тоска щемила ее сердце, но выразить ее словами она была не в силах. Она прямо таяла; казалось: есть ли она еще или нет ее? Государь, видя ее такой, перестал сознавать и прошлое и будущее и только со слезами повторял ей всевозможные клятвы и уверения. Но она даже ответить ему не могла. Взор ее был совсем безжизненный, она слабела все более и более и лежала, как будто уже ничего не сознавая, так что государь совсем растерялся. "Ах, что делать, что делать?" - восклицал он.

Государь хоть и распорядился сам о носилках, но, войдя к ней, опять не находил в себе силы отпустить ее. "Ведь мы уговаривались с тобой: никому не уходить ни раньше, ни позже другого в этот путь, так быстро ведущий к концу! Скажи, ведь ты не покинешь меня здесь одного, не уйдешь... " - говорил он, и она с тоскою смотрела на него:

"Есть конец пути,

Есть конец пути разлук,

И печален он.

Но хочу тот путь пройти!

Жизнь, как ты желанна мне!

Если б я знала, что так выйдет... " - проговорила она, и дыхание ее совсем прерывалось. Было похоже, что она так многое хотела сказать, но она так страдала, была такой слабой...

"Нет, нужно оставить ее здесь! Я должен видеть до конца, - что бы с ней ни случилось!" - подумал государь. Но были уже позваны надлежащие люди: сегодня должны были начаться моления о выздоровлении; они уже пришли и торопили: "Сегодня, с вечера... " И государь, как ни было это ему горько, принужден был отпустить ее.

Все сердце государя было охвачено горем, он не мог сомкнуть глаз, не мог дождаться утра. Время вернуться посланцу, посланному вслед, еще не пришло, и государь все время пребывал в тревоге. "Только прошла полночь - и не стало ее!" - сказали там посланцу. В доме ее поднялся плач и шум, и упавший духом посланец вернулся во дворец. Сердце государя, услышавшего эту весть, пришло в полное смятение, он ничего более не сознавал и скрылся к себе.

Что касается маленького принца, то государю - даже и в таком состоянии - очень хотелось все время, как и до сих пор, видеть его около себя, но так как не бывало еще примера, чтобы в таких случаях ребенок оставался во дворце, маленький принц должен был покинуть дворец. Он не понимал, что произошло что-то, и только дивился, видя, в каком смятении находятся, как плачут все прислуживающие ему, как беспрестанно льет слезы и сам государь.

Когда все благополучно - и тогда такое расставание не может не быть грустным; насколько же печально было оно теперь - и сказать нельзя!

Всему наступает конец, и вот уже справлены полагающиеся обряды. "Я унесусь ввысь вместе с нею, в том же дыме!" - рыдала и металась мать умершей и села в экипаж провожавшей тело служанки. Обряд сожжения совершили со всей торжественностью в месте, называемом Атаго. Каково же было душевное состояние той, которая прибыла сюда! "Когда я смотрю на ее бездыханное тело, мне все кажется, что она еще жива. Но ведь думать так - бесполезно, и поэтому лучше, если я уж собственными глазами увижу, как она превратится в пепел... Тогда, по крайней мере, я буду знать, что ее нет на свете!" - так, как будто здраво, рассуждала она, но была в таком волнении, что по дороге чуть не падала с экипажа. "Мы так и думали!" - говорили люди и не знали, что и делать с ней.

Из дворца прибыл посланец. Он привез известие, что умершая фрейлина возводится в третий ранг. Явился особый посол и прочитал соответствующий высочайший указ. И всем было при этом так грустно. Государь горько сожалел, что не успел пожаловать ее хоть званием статс-дамы, и теперь возводил ее хоть в следующий ранг.

Даже и тут нашлось немало людей, которые вознегодовали. Но те, кто понимал толк в вещах, теперь вспоминали, как прекрасна была ее наружность, какой мягкий был у нее нрав, как приятна она была, как трудно было ее не любить. С ней были жестоки, на нее злобились только из-за неподобающего отношения к ней государя. Но ее милый облик, ее чувствительное сердце теперь с любовью вспоминали даже служанки. Вероятно, о таких случаях и говорится: "Только когда умрешь... "

Незаметно шли дни. Государь и во время всех последующих обрядов неукоснительно посылал в дом почившей осведомляться обо всем, и чем дальше шло время, тем безысходнее становилась его печаль. Он совершенно прекратил даже ночное служение при себе высоких особ и проводил все дни и ночи в слезах, так что наблюдавшие его - и те превращались в напоенную росой осень. "Вот любовь! Даже после смерти она продолжает не давать другим покоя". Статс-дамы Кокидэн все еще никак не могли простить ей любви государя. Даже при виде старшего принца государь только вспоминал о прелести маленького; слал к нему своих ближайших служанок, кормилицу и всячески разузнавал о нем.

Однажды вечером, когда поднялся "пронизывающий поля" и сразу стало прохладно, она вспомнилась государю еще сильнее, чем обыкновенно, и он послал к ней в дом камер-фрау из семьи лучников. Он отправил ее вечером, когда так красива была луна, а сам так и остался в неподвижной задумчивости. В такие часы он когда-то просил Кирицубо играть для него... Ему представился, - как будто она была совсем рядом с ним, - облик ее; как извлекала она своими пальчиками совсем особые звуки, как отличались от всех прочих слова ее, даже случайно произнесенные... Это было еще хуже, чем "явь во тьме".

Когда камер-фрау достигла дома умершей и въехала в ворота, зрелище, представившееся ее взору, было очень печально. Хотя это и было жилищем вдовы, но так как она все время думала о своей дочери, то до последнего времени держала дом в полном порядке, и кругом все имело приветливый вид. Но теперь, когдв. она, погрузившись во мрак, пребывала в горе, трава выросла высоко, при "пронизывающем поля" все приняло еще более неприютный вид, и только свет луны беспрепятственно проникал внутрь, "не смущаясь разросшейся буйно травой".

У южного подъезда камер-фрау сошла с экипажа, и мать умершей сразу даже вымолвить слова не могла. "Мне так горько, что я еще живу на свете! Когда же ко мне - сквозь усеянные росою кусты - приходит вот такая посланная, становится совсем стыдно!" -проговорила она, плача, и видно было, что ей действительно очень тяжело. "Навещавшая вас до этого камер-фрейлина уже рассказывала государю: "Когда я прихожу туда, все сердце надрывается, вся душа болит... " И действительно, даже мне, ничего не понимающей, и мне трудно вынести все это... " - сказала посланная и, немного помедлив, стала передавать высочайшие слова.

"Первое время я блуждал во тьме, думал: не сон ли это? Но мало-помалу стал приходить в себя и вижу, что уже не проснуться от этого сна! Это так мучительно! Мне не с кем даже обменяться словами, -что предпринять? Не приедешь ли ты ко мне тайком? И маленький принц, бедняжка! Живет он посреди напоенных росой... Мне так жалко его! Приходи скорей!" Государь не мог даже договорить как следует и захлебнулся слезами. А тут еще он не мог не подумать, что другие сочтут его слабым... и вид у него был такой страдальческий, что я, не дослушав до конца его речи, прямо поехала к вам", -рассказывала камер-фрау и передала ей высочайшее послание. "Мои глаза не видят более, но при свете таких высокомилостивых слов... " - сказала мать и взяла послание.

"Я ждал: пройдет время, и горе мое немножко рассеется. Но дни идут за днями, и вместе с ними скорбь моя только становится невыносимее. Меня беспокоит, что с маленьким принцем. Как жалко, что мы не заботимся о нем вместе с тобою! Приведи его, будем иметь его подле себя, как память о прошлом. Будем воображать, будто она все еще с нами", - убедительно писал государь.

"На полях Миягино

Сцепляет росинки ветер.

Слушаю звуки его,

И волнует мысль:

Что с маленьким Хаги?"

Было написано и это, но читавшая не смогла прочитать до конца. "Мне так горько, что моя жизнь длится так долго. Мне стыдно даже того, "что подумает обо мне сосна", когда узнает... Тем более же я должна стыдиться, будучи во дворце. Я не раз уже слышала подобные милостивые слова, но вряд ли могу и представить себе что-нибудь такое. Что думает маленький принц? Вероятно, только и помышляет о том, чтобы уехать во дворец, и я с грустью считаю, что он прав. Вот что я думаю, и так доложите государю! Я - в трауре, и маленькому принцу жить со мною не пристало", - говорила мать.

"Маленький принц, конечно, уже почивает. Я хотела взглянуть на него и подробно донести потом государю, но государь, верно, ждет меня, да и уже поздно будет", - сказала камер-фрау и заторопилась.

"Когда вы со мною, как будто одним краешком рассеивается мрак сердца моего, блуждающего во тьме. Мне так хочется побеседовать с вами еще. Зайдите ко мне самой, когда будете свободны. До сих пор вы заходили ко мне лишь в случае радости, торжества, а теперь я вижу вас вот с такими вестями. И опять, опять думаю: как несчастна моя жизнь! Дочь моя с детства отличалась и умом и сердцем, и покойный муж мой - дайнагон - до самой своей кончины говорил мне: "Непременно исполни мое заветное желание: отдай ее на службу во дворец! Пусть я и умру, но ты не иди против моих намерений, мне будет это очень горько", - так непрестанно наказывал он мне, и я хоть и считала, что жизнь во дворце без покровителя и защиты может привести лишь к беде, все же не решилась пойти против его предсмертной воли и отдала ее во дворец. Там она удостоилась исключительной, превышающей ее достоинства высочайшей милости и жила посреди всех, тая стыд своего незначительного звания. Но злоба людская все росла, неприятности все увеличивались, и в конце концов вот так и получилось: она умерла безвременной смертью. Так что теперь я думаю иначе: какой роковой была для нее эта государева милость! Впрочем, я говорю так потому, что мое безрассудное сердце блуждает во тьме... " Мать не кончила речи и захлебнулась в слезах. Тем временем спустилась ночь.

"Государь тоже говорит так: "Я относился к ней от всего сердца, а оказалось, что этим почему-то привлекал лишь взоры людей. Вероятно, суждено было всему быть таким недолговечным. Теперь я вижу, что это был несчастный союз. Я никак не думал, что как-нибудь задену чье-либо сердце, а вышло, что из-за нее я навлек на себя злобу многих, от которых этого и ожидать было нельзя. И в конце концов теперь покинут ею, и нечем мне успокоить свое сердце. Люди начинают относиться ко мне все хуже и хуже, я совсем превратился для них в какого-то глупца... Хотелось бы мне знать мое прежнее существование!" - непрестанно повторяет он, и соленые капли только и льются с его рукава", - так говорила камер-фрау и никак не могла кончить.

"Уже очень поздно, мне надо еще сегодня обо всем доложить государю", - заторопилась она.

Луна склонялась к закату. Небо было чисто и прозрачно. Ветер веял прохладой. Голоса насекомых в "селениях трав" как будто исторгали слезы. Трудно было уйти из этого обиталища травы...

"Сколько бы ни пели

Голоса судзумуси,

Все равно:

Долгая ночь коротка им,

Коротка она и для слез", -

сказала камер-фрау и никак не могла сесть в экипаж.

"Уж и так много

Голосов судзумуси

На лугу из асадзи.

Ты же еще росинки добавляешь,

О человек, с облаков!

Я готова даже жаловаться на вас!" - сказала вслед ей мать.

Не такой был момент, чтобы подносить какие-нибудь дорогие подарки, поэтому мать дала посланной - на память о дочери - только то, что было нужно: полный набор одежд да прибор для прически.

Молодые служанки, конечно, грустили о печальном происшествии, но им, привыкшим все время проводить во дворце, было здесь очень скучно, они все время вспоминали про государя и убеждали мать умершей Кирицубо поскорей отправиться во дворец. Но та рассуждала: идти вместе с маленьким принцем и ей, находящейся в трауре, - значит навлечь на себя всеобщее осуждение; не видеть же принца хоть короткий миг - значит не находить себе места от беспокойства. И она не могла так просто отвести маленького принца к государю.

Камер-фрау с жалостью увидела, что государь еще не пришел к себе в опочивальню. Он все еще любовался тем, как красив, весь в цвету, был садик перед ним, и, призвав к себе нескольких женщин, - только тех, что отличались тонкостью чувств, - тихонько беседовал с ними. Он говорил с ними только об одном: о картинах-иллюстрациях к "Песни о бесконечной тоске", которые повелел нарисовать государь Тэйдзиин, о песнях на языке ямато и о китайских стихах, которые повелено было сложить поэтам Исэ и Цураюки на темы тех картин... Он попросил прибывшую камер-фрау рассказать обо всем подробно, и та тихонько доложила ему о виденной ею печальной картине.

Государь прочитал ответ матери:

"Я не знаю, как и быть при таких высоких милостях. Но даже при столь милостивых словах сердце мое все равно в смятении.

То дерево, чья сень

Защищала от знойного ветра,

Засохло, и оттого

Тревожит сердце теперь

Маленький Хаги".

Ответ был несколько неподобающий, но государь простил, считая, что это оттого, что сердце у ней расстроено. "Нет, ни за что не покажу людям, что я так сильно опечален!" - уговаривал он сам себя, но пикак не мог удержаться. Он собрал в своей памяти все, - даже год и месяц, когда он в первый раз ее увидел, - передумал снова обо всем. "Тогда было жалко терять и одну минуту, а теперь вот так проходят и дни и месяцы!" - с удивлением размышлял он.

"Я все время хотел, чтобы не оказалась напрасной та радость, с которой мать, во исполнение предсмертной воли покойного Дайнагона, так хорошо осуществила его желание о службе во дворце. А оказалась эта радость напрасной!" - говорил государь, и ему было очень грустно. "Но вот подрастет маленький принц, и тогда, несомненно, найдется подходящий случай. Будем надеяться, что мать умершей проживет еще долго", - сказал он.

Государь взглянул на подарки. "Ты навестила жилище той, которой уж нет. О, если бы это была шпилька для волос , - свидетельство... " - так думал он, но думы эти были бесплодны.

"О, если б здесь был

Кудесник тот,

Что ушел ее искать...

Хоть из слов его я знал бы,

Где живет ее душа".

В образе Ян Гун-фэй, нарисованной на картине, -хоть и был он написан искусным художником, но так как все же есть предел Для кисти, - было мало очарования. Она была действительно похожа на лотос в пруду.., на иву во дворце... ее наружность была прекрасна... Но император вспоминал, как была привлекательна и мила Кирицубо, и находил, что не было средств изобразить ее - ни в красках цветов, ни в звуках птиц. Государь постоянно уславливался с нею: "Будем двумя птицами об одном крыле, будем двумя ветками из одного ствола... " -но не осуществилось это, и так бесконечно было горько.

Государь - и при звуках ветра, и при голосах насекомых - только грустил, а Кокидэн в течение долгого времени даже не появлялась в ближних покоях. При красивом свете луны у ней до самой ночи шло веселье. "Очень нехорошо поступает", - думал государь. Дворцовые слуги и служанки, наблюдавшие его в последнее время, говорили: "Бедный!" Та же, будучи особой резкой и своенравной, не считалась с происшедшим и, не думая о нем, вела себя, как хотела. Луна зашла,

"И в заоблачных высях

Всё слезами заволоклось,

Заволоклась осенняя луна.

О, как же она будет ясной

Там, в жилище асадзи?" -

волновался государь и не ложился, пока не догорели уже все светильники .

Послышались ночные сторожевые клики, было, значит, уже два часа ночи. Думая о том, что скажут люди, государь вошел в опочивальню, но заснуть ему не удалось. Встав поутру, он вспомнил слова: "Не зная, что уже рассвело... " И как будто был склонен по-прежнему пренебречь делами правления . Он не стал вкушать и пищи. До утреннего завтрака он дотронулся только для вида, не обратил никакого внимания на яства на большом столе, так что прислуживавшие при завтраке только вздыхали, наблюдая его страдальческий вид. Все, кто только ни был вблизи него, - мужчины, женщины, говорили между собой: "Какое ужасное событие!" - и вздыхали: "Верно, судьбою было так предрешено. Государь не обращал внимания на упреки и порицания стольких людей и утратил всякий рассудок... А теперь еще идет как будто и к тому, чтобы совершенно забросить мирские дела. Это весьма нехорошо!" - шептались они и опять приводили пример с другим императором в другой стране...

II В дождливую ночь

...Лил долгий, беспрерывный дождь. Во дворце по какому-то случаю блюли пост, и Гэндзи целыми днями пребывал в личных покоях. Его тесть - канцлер все это время был недоволен им, досадовал на него за его легкомыслие, но все же продолжал Посылать ему различные наряды и всякие редкостные вещи. Сыновья же канцлера постоянно бывали у Гэндзи, навещая его в его дворцовых покоях.

Один из них - царской крови по матери, бывший тогда в звании Тюдзё, был особенно дружен с Гэндзи. Они вместе веселились, вместе развлекались, и Гэндзи чувствовал себя с ним ближе и приятнее, чем со всеми другими.

У этого Тюдзё также не лежало сердце к своему жилищу у тестя, где о нем так заботились и за ним так ухаживали: подобно Гэндзи, он был большим ветреником. В доме отца у него также было прекрасно устроенное помещение, и когда Гэндзи случалось бывать у своего тестя, Тюдзё не отходил от него: он проводил с Гэндзи целые дни и ночи, - то за наукой, то за удовольствиями, не отставал, в общем, от него и ни в чем ему особенно не уступал. Они были неразлучны, и естественно, что уже более не стеснялись друг друга и не скрывали друг от друга ничего, что у них было на сердце: так дружны они были.

И вот в этот сырой вечер, когда все время тоскливо лил дождь, во дворце было мало народу. И у Гэндзи в покоях было тише, чем обыкновенно. Они сидели вдвоем с Тюдзё у светильника и читали.

Тюдзё обратил внимание на лежавшие на этажерке рядом с Гэндзи различные письма. Взяв их в руки, он чрезвычайно ими заинтересовался и во что бы то ни стало захотел узнать их содержание.

"Будь здесь что-нибудь достойное внимания, я тебе, пожалуй, показал бы. Но, право, все эти письма ничего не стоят". И Гэндзи не давал ему читать.

"Именно вот такие, написанные без всяких стараний... такие, которые ты не хотел бы показывать другим, - вот они-то меня и интересуют. А обычные письма - они знакомы и мне, хоть я, конечно, в счет и не могу идти... Обычные письма присылают те, кому это полагается, даже и мне, хоть я и не могу равняться с тобой... Интересно взглянуть на письма интимные, где какая-нибудь женщина ревнует своего возлюбленного иль где она в сумерках нетерпеливо ждет его... " - так упрекнул своего друга Тюдзё, и Гэндзи перестал мешать ему: ведь те письма, которые были ему особенно дороги, которые надлежало бы таить от всех, он не положил бы здесь, на этажерке, на виду у всех; такие у него были запрятаны далеко, а эти - здесь... они, конечно, были второстепенные.

Проглядывая все эти письма, Тюдзё заметил: "Ну и разные же бывают женщины на свете!"-и стал допрашивать Гэндзи: "Это письмо от такой-то? А это - от такой-то?" - и то разгадывал верно, то высказывал совершенно несообразные предположения...

"Вот потеха!"-подумал Гэндзи. Никакого прямого ответа он Тюдзё не давал, только морочил его, пока, наконец, не отобрал у него все письма и не спрятал их. "У тебя самого их, наверно, много - проговорил он. - На твои письма хотелось бы мне взглянуть... Покажешь, - и дверцы этого шкафчика раскроются для тебя настежь!"

"Ну, вряд ли у меня найдется что-нибудь, на что стоило бы тебе взглянуть!" - возразил Тюдзё, и у них начался такой разговор.

"Да! Мало женщин, о которых можно было бы сказать: "Вот это так женщина!" Мало таких, которые были бы безупречны во всем... Из своего знакомства с ними я все более и более убеждаюсь в этой истине. Есть, конечно, - и даже довольно много - женщин, кое-что смыслящих в нежных чувствах; женщин, что умеют искусно писать, умеют вовремя ответить подходящим стихотворением...

В известной среде их можно найти довольно много. Но если задумаешь выделить какую-нибудь одну, очень редко случается, чтобы какая-нибудь из них смогла бы удовлетворить всем требованиям.

По большей части женщины чрезвычайно гордятся тем, что каждая из них умеет, и ни во что не ставят всех остальных... Это действует так неприятно! Слышишь, например, о какой-нибудь девушке, что всю свою юность проводит в родительском доме, никуда не выходя; около которой безотлучно родители: лелеют ее, берегут... Слышишь, что у ней такие-то и такие достоинства, - и сердце начинает волноваться. Красива будто собою, не очень робка и застенчива, молода, не затронута еще светом; отдается целиком, по примеру других, одному какому-либо искусству - музыке или поэзии, достигает в этом успеха... Видевшие ее - умалчивают о ее недостатках и расписывают лишь одни ее совершенства. Ну, как станешь относиться к такой - так, без всякого основания, - с пренебрежением иль недоверием: "Неужто, мол, так и на самом деле? Не может этого, мол, быть!" Знакомишься, чтоб убедиться, так ли это, - и редко случается, чтоб по мере знакомства с нею такая женщина не стала терять в глазах все больше и больше", - вздыхал Тюдзё с удрученным видом.

Гэндзи слушал все это и, хоть и не во всем, - но все же кое в чем был согласен. Улыбнувшись, он заметил:

"А разве существуют женщины, совершенно лишенные каких-бы то ни было достоинств?"

"А кто же с такими имел бы дело?" - воскликнул Тюдзё. "Таких женщин, которые бы положительно ни к чему не были пригодны, которые вызывали бы одно лишь чувство досады, таких женщин так же мало, как и совершенных, - таких, которых можно было бы считать замечательными во всех отношениях. Эти последние - только на вид совершенны. Вполне естественно: рождены они в благородных домах, получили надлежащее воспитание, - и если и есть у них недостатки, они все прикрыты. Вот в средних слоях общества - там у каждой женщины виден ее нрав, все ее сердце... Там много всяких различий. Что же касается тех, кто принадлежит к низшим слоям, - ну, на тех и внимания обращать не стоит!" - говорил Тюдзё с видом человека, от которого ничего не утаилось. Гэндзи, заинтересовавшись, спросил:

"Что это за слои, о которых ты говоришь? Кого ты относишь к этим трем слоям? Ведь случается, что люди - благородные по происхождению - по какой-нибудь причине теряют свое значение, их положение становится низким, и они более ничего уже собою не представляют. Или же так: человек простой, но возвышается до звания аристократа; начинает с самодовольным видом разукрашивать свой дом, старается никому не уступить ни в чем... Куда следует отнести вот таких?"

В этот момент появилось двое новых приятелей Гэндзи - Самма-но ками и То-но сикибу-но-дзё, зашедших к нему вместе прокоротать время поста. Оба они были большими ветрениками и понимали толк в вещах.

Тюдзё радостно приветствовал их, и стали они рассуждать и спорить по поводу различий в женских характерах в зависимости от разных слоев общества. И наговорили они столько такого, что и слушать бы не хотелось!

Первым заговорил Самма-но ками.

"Как бы человек ни попадал в аристократы, но если происхождение у него не такое, какое требуется, - и отношение света к нему, несмотря ни на что, совершенно особое. С другой стороны, - какого бы благородного происхождения человек ни был, но если он почему-нибудь - благодаря ли отсутствию поддержки в других иль просто в силу изменившихся обстоятельств - теряет свое положение, то природа природой, но среди всех житейских недостатков и в нем появляются скверные черты. И тех и других, по-моему, следует отнести одинаково к среднему слою общества.

Иль возьмем, например, провинциальных сановников... Служа в провинции, они образуют как бы свой особый класс, однако и в их среде наблюдаются свои различия. В наше время стало возможным и из их среды выделять некоторых - вполне достойных во всех отношениях.

Точно так же: по сравнению со скороспелой знатью - куда лучше некоторые из тех, кто хоть и не дошел еще до звания советника, хоть и находится еще всего лишь в третьем или четвертом ранге, но тем не менее пользуется общим расположением света, сам - не такого уж низменного происхождения, живет себе в свое удовольствие. Так как в доме у таких недостатка ни в чем нет, то и воспитывают они своих дочерей обыкновенно, не щадя средств, - блестяще. И женщин, пренебрегать коими никак не приходится, в их среде появляется очень много. Случается даже - и нередко, - что эти женщины, появляясь при дворе, снискивают совершенно неожиданное для них высочайшее благоволение".

"Выходит, значит, что женщин следует различать в зависимости от степени их богатства?" - заметил, смеясь, Гэндзи.

"На тебя не похоже! Говоришь что-то несуразное... " - напал на него Тюдзё.

Самма-но ками меж тем продолжал:

"Когда в тех семьях, где все хорошо, и род и репутация, появляется вдруг женщина с каким-нибудь недостатком, все вокруг начинают говорить: "Как это из такой семьи и могла выйти такая особа?" - и отвертываются от нее. А если такая женщина прекрасна во всех отношениях - считают это само собою разумеющимся, никто не подивится, никто не скажет: "Вот это изумительно!"

Не буду говорить о высших из высших... до которых нам не достать. Скажу только, что мне бесконечно нравятся те случаи, когда где-нибудь в заброшенном, заросшем травою, ветхом домике вдруг оказывается сокрытым в полной неизвестности для всех, какое-нибудь прелестное существо. "Как это так она могла остаться до сих пор не замеченной никем?" - подумаешь при этом: так не ожидаешь этого всего... И сердце на диво привязывается к ней. Взглянешь на ее отца: старый, противный, толстый... старший брат - с омерзительной физиономией... И вдруг, - именно у них в доме, где никак не ждешь ничего особенного, - где-нибудь там, на женской половине, оказывается дочь - с самыми лучшими качествами, не совсем неумелая даже и в изящном искусстве! Пусть это будет даже какой-нибудь пустяк, но может ли это не нравиться именно своей неожиданностью? Разумеется: включать их в число совершенно безупречных во всех отношениях - нельзя, но и пройти равнодушно мимо них - тоже трудно", - закончил Самма-но ками и бросил взгляд на Сикибу-но дзё.

"Моя сестра пользуется как раз такой репутацией... Не о ней ли он говорит?" - подумал последний, но не промолвил ни слова.

"Что такое он там говорит! Хороших женщин трудно найти даже в самом высшем кругу... " - подумал Гэндзи.

В мягко облегающем тело белом нижнем кимоно, с накинутой свободно поверх него одной лишь простой верхней одеждой, с распущенными завязками - фигура Гэндзи, дремавшего, прислонившись к чему-то, при свете светильника была очаровательна... так, как хотелось бы даже для женщины! Да! Для такого, как он, - даже если выбрать высшую из высших, и то, казалось, было бы недостаточно!

Остальные трое продолжали говорить о различных женщинах. Самма-но ками снова повел речь:

"Посмотришь на женщин в свете: как будто бы все они хороши: но захочешь сделать какую-нибудь из них своею, связать со своею жизнью, - оказывается, так трудно выбрать даже из очень многих. Так бывает и с мужчинами: так трудно найти такого человека, который мог бы, служа в правительстве, быть надежной опорой государства, который оказался бы вполне, по-настоящему, пригодным для этой цели. Впрочем, в деле управления государством положение таково, что, как бы человек ни был мудр и способен, он один иль с кем-нибудь вдвоем править не может: высшим помогают низшие, низшие подчиняются высшим... Каждый уступает другому его область. В тесных же пределах семьи хозяйка дома должна одна думать обо всем. И вот тут-то и обнаруживаются недостатки и скверные черты характера. Думаешь примириться с этим обстоятельством: "Ну, - не это, так то. Не в одном, так в другом", - но даже и при такой снисходительности достойных оказывается мало. Стремишься вовсе не к тому, чтобы из пустой прихоти сердца переходить от одной к другой. Нет! Хочешь найти себе одну-единственную, но такую, которой можно было бы довериться вполне. Ищешь такую, которая бы не требовала от тебя больших забот; у которой не было бы таких черт, кои нужно было бы постоянно исправлять; которая была бы тебе вполне по сердцу... ищешь и не находишь! Бывает так: ладно! Не гонишься за тем, чтобы все обязательно согласовалось с твоими желаниями... Останавливаешься на какой-нибудь женщине потому, что тяжело ее бросить, трудно порвать раз начавшуюся связь. Становишься верным и преданным мужем... И женщина, с которой живешь в таком союзе, начинает как будто представляться такою, какой быть она должна для сердца. Но... осмотришься вокруг себя... понаблюдаешь мир... сравнишь - и окажется вовсе не так! Оказывается - ничего замечательного в ней никогда и не было вовсе... Да, друзья! Вот взять хотя бы вас... Для вас нужна самая лучшая, самая высшая, - и где же найдется такая, которая была бы вам под пару?

Иль вот: встречаешь женщину прекрасную собой, молодую, цветущую... заботящуюся о себе так, чтоб и пылинка к ней не пристала. И вот: напишет письмо, - так нарочно подберет лишь самые общие выражения... тушью едва коснется бумаги. Приходишь от этого в сильнейшее раздражение, размышляешь: "Как бы это узнать обо всем, что она думает, яснее!" Но она лишь заставляет томиться напрасным ожиданием, а когда наконец заговорит с тобой - едва слышным голосом, - то и тот старается скрыть за своим дыханием! И на слова - скупа беспредельно. Таким способом женщины прекрасно умеют скрывать все свое...

А то смотришь: на вид такая нежная, робкая девушка и вдруг, поддавшись слишком чувству, совершает легкомысленный поступок... И то и другое, по-моему, является большим недостатком для женщин!

Самое главное для женщины - помогать мужу, быть ему поддержкой в жизни... Для этого она может и не быть особенно изощренной в истинно-прекрасном; может и не уметь по всякому поводу высказывать свою художественную чуткость, может и не преуспевать особенно в области изящного... Все это - так. Но... с другой стороны: представьте себе жену, занятую одними только прозаическими делами, некрасивую - вечно с заложенными за уши волосами: только и знающую что одни хозяйственные заботы... Уходит муж утром, возвращается вечером. Ему хочется поговорить с той, кто ему близок, кто может его выслушать и понять. Ему хочется рассказать о том, что делалось сегодня у него на службе и вообще на свете, что хорошего иль дурного у него произошло на глазах иль довелось ему услышать. Хочется поведать все такое, о чем не говорят с чужими. И что же? Смеялся ли он иль плакал... был ли гневен на кого-нибудь иль легло что-нибудь у него на сердце - он только подумает: "Ну, что ей об этом говорить? К чему?" - и, отвернувшись от жены, станет вспоминать один: то рассмеется, то вздохнет. А она - в недоумении: "Что с ним такое?" - и только обращает к нему свои взоры... Как это ужасно!

Иль так, например: имеешь жену, похожую на ребенка... нежную, послушную. Всячески исправляешь ее недостатки. Вполне положиться на нее не можешь, но думаешь: она изменится к лучшему. И вот: когда бываешь с ней, она представляется милой, и прощаешь ей все ее несовершенства; но стоит лишь куда-нибудь уехать и оставить ей какие-нибудь поручения... иль в твое отсутствие случится что-нибудь, - она одна справиться, оказывается, не в состоянии: ни с серьезным делом, ни даже с пустяками. Она сама никак не может додуматься до нужного... И так это бывает досадно! Так прискорбно! Этот недостаток в женщине - очень нехорош. А другая: в обычное время с мужем немножко врозь, не совсем ему по сердцу, но случится что-нибудь вдруг - тут и блеснет своею сообразительностью!" - так рассуждал Самма-но ками, от которого ничто не укрывалось, и горько вздохнул, не будучи в состоянии остановиться хоть на какой-нибудь женщине...

"Но хорошо! Оставим в стороне происхождение, не будем говорить и о наружности" - продолжал он. - Что особенно бывает неприятно у женщин, это - неровный характер! Когда этого нет - считаешь, что можно положиться на нее на всю жизнь как на надежную опору себе, быть совершенно спокойным. Когда у таких женщин к этому всему оказываются еще и какие-нибудь таланты и изящные наклонности - только радуешься всему этому и уже не стараешься отыскивать в ней какие-нибудь недостатки. Обладала бы она лишь легким и ровным характером, а вся эта поэтическая тонкость сама собою приложится.

А вот еще женщины: прекрасны собою, скромны... Даже в том случае, если есть за что ревновать, быть недовольной мужем, - они терпят, не показывают и вида; по внешности они как ни в чем не бывало. Но - на самом деле они все затаивают у себя в сердце, и когда терпение их, наконец, переполняется, пишут самые жестокие слова, горькие стихотворения... оставляют мужу что-нибудь - специально для упрекающего воспоминания о себе - и скрываются в отдаленные горы, на берега морей, где-нибудь там, на краю света. Когда я был еще маленьким, женщины у нас в доме постоянно читали повести в этом роде, и я, слушая их, всегда думал: "Ах, бедняжка! Какой геройский поступок!" - и даже проливал слезы. А теперь думаю, что наоборот: такой поступок чрезвычайно легкомысленен и ни к чему не ведет. Жить все время с мужем, который может быть, тебя глубоко любит, и, стоит появиться перед глазами чему-нибудь не по нутру, сейчас же, не испытав как следует его сердце, убегать из дому и скрываться; ставить этим в затруднительное положение и его; проводить так, вдали от мужа, долгие дни, предполагая, будто таким способом легче узнаешь его подлинное чувство, - как все это лишено хоть какого-нибудь смысла! А если такую особу еще кто-нибудь похвалит, скажет: "Вот, мол, решительная женщина!" - ее ретивость в этом направлении возрастает, и она кончает тем, что уходит в монастырь... Когда она решается на такой шаг, в тот момент намерения у ней, может быть, самые лучшие и чистые; у ней в голове, может быть, и мысли нет, что ей придется опять оглянуться на этот мир, но... являются навещать ее знакомые: "Ах, как грустно! И как это вы решились?"- говорят они... "Как это все печально!" - говорит и муж, все еще не забывающий ее, и, узнав, что она сделала, проливает горькие слезы. А прислужницы ее, ее прежние наперсницы, ей при этом напевают: "Вот видите, госпожа! Господин любит вас, горюет без вас, - а вы так необдуманно с собой поступили!" Слыша все это и ощупывая рукою свою обритую голову, она падает духом, теряет решимость и готова уж рыдать... Хочет сдержаться, а слезы капают сами... Временами становится совершенно невмоготу, ее охватывает сожаление в содеянном... И сам Будда должен, пожалуй, тут подумать: "Какое грешное сердце у ней!"

По моему мнению, вот такие женщины, что так колеблются из стороны в сторону, - блуждают по тропе, гораздо более опасной, чем даже те, что прямо погрязают в сквернах этого мира. То им приходит в голову мысль: "Если бы союз наш окончательно не порвался, если бы я хоть не постриглась бы в монахини, муж мог бы еще прийти ко мне и взять меня к себе снова... " То, вспомнив о случившемся, снова переживают прежнее чувство обиды и горечи... То - раскаяние, то - опять ревность! Нет! Плохо ли, хорошо ли - но все же куда лучше, сколь больше говорит о серьезности чувства - всегда оставаться друг подле друга! А если что и произойдет - посмотреть в таких случаях на поступок другого сквозь пальцы.

Опять-таки неразумно поступать и наоборот: чуть только муж увлечется на стороне, сейчас же ревновать его, высказывать ему свою ревность прямо, сердиться на него. Пусть он и увлекся на самом деле, - тут следует вспомнить о том, как сильна была его любовь при первом знакомстве с собою; следует больше ему доверять. А то такие сцены ревности могут лишь повести к тому, что порвется весь их союз.

Вообще говоря, - что бы ни случилось, женщина должна оставаться невозмутимой и недовольство свое высказывать лишь намеками, только давая понять ему, что ей все известно. Нужно ревность свою проявлять без злобы, осторожно... От этого прелесть женщины только выигрывает. К тому же сердце нас, мужчин, по большей части всецело в руках той, с кем мы живем. С другой стороны, конечно, быть решительно ко всему равнодушной, смотреть на все уж слишком сквозь пальцы - тоже нельзя: муж скажет, что она очень мила, - но ценить и уважать ее, конечно, не будет. И выйдет, что будет он носиться от одной к другой, подобно "непривязанной ладье по волнам", - а это вряд ли приятно! Не так ли друзья?" - закончил свою мысль Самма-но ками, и Тюдзё кивнул утвердительно головой.

"Я раньше думал: если у тебя появятся подозрения, что женщина, которую ты любишь, которая тебе мила и дорога, неверна тебе, конечно, - это будет важным событием, но следует не обращать на это внимания, и тогда добьешься того, что женщина сама исправится. Но теперь я думаю иначе... Хотя, разумеется, для женщины нет ничего более похвального, чем отнестись к ошибке мужчины спокойно", - заметил Тюдзё и подумал про себя: "Сестра моя как раз подходит под это требование".

Он имел в виду ее и - Гэндзи, но тот дремал и ни одним словом не вмешивался в разговор. "Вот противный!" - подумал Тюдзё. Самма-но ками же, сей профессор по части женских нравов, снова стал ораторствовать. Тюдзё - весь внимание - слушал его суждения, изредка вставляя свои замечания.

"Сравните сердце женщины с чем-нибудь другим! - продолжал Самма-но ками. - Например: резчик. по дереву выделывает различные вещицы, - выделывает, как это ему нравится. Но ведь все это - пустячки. Прихоть момента. Никакой определенной формы, никакого художественного закона в такой вещи нет. Про такие вещи можно сказать только одно: "Что ж? Можно и так ее сделать!.. " Конечно, среди них встречаются вещи и действительно красивые; они приспосабливают свою форму ко вкусам своего времени, оказываются поэтому модными и привлекают к себе человеческие взоры. Однако изготовить предмет украшения, красивый по-настоящему, по-серьезному; изготовить по определенной форме, безукоризненно в художественном смысле, - вот тут-то и проявится ясно искусная рука истинного мастера.

Или еще: у нас в Академии живописи - немало искусных художников. Все они не похожи друг на друга. Кто из них лучше, кто хуже - сразу и не подметишь. Однако один из них рисует гору Хорай, которую люди никогда не смогут увидеть; иль в этом же роде: огромную рыбу, плавающую по бурному морю, свирепого зверя, что живет будто в Китае; демона, который человеческому взору не виден. Те, кто рисует это все, следуют во всем своему собственному вкусу - и поражают этими картинами взоры людей. В действительности, может быть, оно и совсем не похоже, но... "Что ж? Можно и так нарисовать!.. "

Другое дело писать самые обычные горные виды, потоки вод, человеческие жилища, - все так хорошо знакомое человеческому глазу. Писать так, чтоб казалось: "Так оно и есть на самом деле". Рисовать пейзажи со стремнинами, но без круч, а вписывая осторожно мягкие и нежные контуры... Нагромождать друг на друга древесные чащи, горы, удаленные от населенных мест иль изображать внутренность сада, нам всем знакомого... Вот на это все есть свой закон, которого необходимо придерживаться, и искусство здесь будет сразу же видно. В этой работе много есть такого, до чего неискусный мастер никогда и не доберется.

Или возьмем каллиграфию: там точно так же случается, что люди, не очень сведущие в ней, начинают проводить вместо точек линии, делают росчерки и очень этим довольны. На вид оно получается как будто бы и ничего себе. Но суметь написать тщательно, по всем настоящим правилам, - тут внешней красивости как будто и не получается, но стоит только раз сравнить такое писание с первым - сразу же перейдешь на сторону истинного каллиграфического искусства.

Так обстоит дело в незначительных вещах. Тем более же так это все и в приложении к человеческому сердцу. Нельзя доверять такому сердцу, которое на момент как будто и становится привлекательным. Нельзя доверять такому чувству, которое представляется только глазу...

Может быть, оно и покажется вам, что я просто любитель приключений, но все же я расскажу вам про один случай со мною самим", - закончил свое рассуждение Самма-но ками, и все придвинулись ближе друг к другу. Гэндзи тоже проснулся. Тюдзё усиленно внимал Самма-но ками, поместившись против него и подперев щеку рукою. Все имели такой вид, будто слушают проповедь учителя закона: "Все в мире непостоянно... " Забавно! Они тут не скрыли друг от друга даже самых интимных вещей.

Самма-но ками начал так:

"В те времена, когда я был еще молод и в низких чинах, у меня была одна женщина, которую я любил. Она была в том роде, как я вам сейчас говорил, - не из очень утонченных и красивых. Как то и полагается юноше, мне и в голову не приходила мысль делать ее своею женой. Но даже и так, в качестве простой любовницы, она меня не удовлетворяла, и поэтому я с легким сердцем постоянно изменял ей. И вот она начала ревновать. Мне это не понравилось. "Чего тут ревновать? Лучше бы посмотреть на это снисходительно!" - думал я и очень был недоволен. Но, с другой стороны, мне было ее и жаль: подумаешь ведь, как она любит меня. И за что? Так бы все мое легкомыслие постепенно само собою и прекратилось...

Какова она была нравом? Нужно сказать, что она старалась изо всех сил делать все для меня - даже то, до чего я сам еще не додумался; беспокоясь о том, чтобы не показалось плохо со стороны, она прилагала свои усилия даже в тех областях, в которых была неискусна; всячески заботилась обо мне, стремилась во всем угодить мне...

"Немножко уж чересчур" - подумывал я, но она так льнула ко мне, так исполняла все мои желания. Всячески старалась приукрасить свою некрасивую наружность: "Как бы он, увидев меня, не отвернулся... " Всегда опасалась, что при встрече с другими мне будет стыдно за нее. Тщательно следила за своею внешностью. Постепенно я привыкал к ней и стал находить, что ничего дурного в ней нет, и только одно меня тяготило - ее ревность.

И вот мне пришла в голову мысль: "Если она меня так сильно любит, дай-ка я ее немножко поучу и тем излечу ее от этого недостатка. Надо мне будет сделать вид, что мне не по нутру ее ревность и что я собираюсь с ней порвать. Поскольку она так сильно ко мне привязана, она обязательно испугается и изменится", - рассуждал я. С этой целью я нарочно стал выказывать ей пренебрежение, и она, как полагается, вскипела гневом и стала меня попрекать. Тут я и начал. "Если ты будешь так злобствовать, - как бы ни был прочен и глубок наш союз, я порву с тобой и перестану тобою встречаться. Если ты стремишься к тому, чтобы сегодня же мы с тобою разошлись, можешь ревновать и попрекать меня сколько угодно, но если ты рассчитываешь и хочешь жить со мной дальше, тебе следует сносить все и не принимать к сердцу, какое бы неудовольствие я тебе ни причинял. Уймешь свою ревность - и я буду любить тебя. Подожди, дай мне стать постарше, продвинуться вперед в чинах, и ты будешь для меня тогда - единственной женщиной на свете".

Женщина слегка засмеялась: "Мириться с твоим низким теперешним званием, вообще - с твоим непривлекательным положением... мириться и ждать, когда ты выйдешь в люди, я готова с удовольствием и в тягость не сочту никогда. Но ждать долгие годы, чтоб ты исправился, перестал изменять мне - не в силах. Этого перенести я не могу, и поэтому лучше уж нам расстаться теперь", - злобно сказала она. Тут я вспылил и, слово за слово, наговорил ей столько всего, что она, вне себя от раздражения, схватила мою руку и укусила меня за палец. Я нарочно громко закричал, как будто от боли... "И так я - человек низкого звания, а тут еще такая ужасная рана... Калека... Теперь уж и в свет показаться нельзя! О карьере - нечего и думать! О! Все надежды рухнули. Ничего не остается теперь, как только бежать от этого мира! - кричал я и, бросив ей: - Теперь уж прощай навсегда!" - зажал раненый палец и устремился вон из ее дома. Уходя, я ей сказал:

"Если подсчитать

Все "суставы пальцев" мне -

Наши встречи здесь, -

Лишь один "сустав" болит...

Боль - от ревности одной...

Ни в чем другом упрекать тебя я не могу". А она мне в ответ:

"Если подсчитать

В сердце мне всю боль свою,

Боль твоих измен, -

Нет! Не палец твой больной

Нас к разлуке здесь привел".

Само собою, я вовсе не собирался порывать с ней на самом Деле, но все же после этого в течение некоторого времени и не писал ей ничего, и, как всегда, переходил от одной женщины к другой.

Наступил канун праздника в честь бога Камо. Во дворце про-исходила полагающаяся церемония, и я присутствовал на ней. День был очень холодный, и с наступлением вечера пошел легкий снежок. Все стали разъезжаться - кто куда. "Куда бы мне отправиться на ночь? - подумал я. - Остаться на ночлег во дворце одному - все равно что заночевать в пути: неуютно. Отправиться к какой-нибудь важной даме и быть в необходимости держать себя чинно и церемонно - в такой холодный вечер неприятно. Хорошо бы так, попросту, погреться где-нибудь. Видно, негде, как только у ней, - решил я. - Что-то теперь она думает", - подумал я, и мне захотелось ее повидать. Направился к ней. Шел снег. Я спешил, стряхивая снег со своих одежд. "Немножко неловко опять являться к ней, после того, как я так решительно порвал с ней... Да ничего. Сегодня вечером - опять все уладится", - раздумывал я. Добрался до дому, смотрю: у самой стены - придвинут мерцающий светильник... Мягкие теплые одежды развешаны на подставках и греются у огонька... У входа поднята занавеска... Все так, как будто бы она ждет: "Вот сегодня вечером... " "Ага", - подумал я самодовольно, но - ее самой дома не оказалось. Были только одни служанки. "Госпожа сегодня вечером отправилась в свой родительский дом", - ответили они мне...

"Не послав любовного стихотворения... не написав чувствительного письма, так взять и скрыться - это бессердечно". Я был очень озабочен.

"Уж не завелся ли у ней другой любовник? - подумал я. - Может быть, она в припадке ревности и злобы решила: "Пусть он поскорее забудет о своей любви ко мне, - расстанусь с ним и сойдусь с другим!" Ничего похожего на что-нибудь такое не было, но в своем раздражении я стал подозревать за ней все дурное. Однако, так иль иначе, в этот вечер здесь, у ней, - и кимоно мне было изготовлено заново, и вся окраска и вышивка на нем была сделана с большим тщанием. Видно было, что она следила за этим даже после нашей окончательной разлуки... что она заботилась обо мне и теперь. При виде всего этого я решил: "Нет! Она не собирается уходить от меня навсегда", - и после этого я стал посылать ей письма: "Не хочешь ли, чтоб все было по-старому?" Однако она - не то чтобы отказалась наотрез, но просто куда-то скрылась. Она ничего не делала такого, чтобы мне досадить; не писала мне ответов, чтобы меня устыдить. Она только сообщила: "Если ты все так же бессердечен, я не желаю прощать тебе и опять соединяться с тобою. Я вернусь к тебе лишь в том случае, если ты перестанешь изменять мне". Я тут успокоился и был уверен, что женщина ни в коем случае меня не бросит. Поэтому решил: "Надо ее поучить хорошенько". Не обещал ей: "Исправлюсь, мол, как ты того хочешь", - но стал вести себя по-прежнему, свободно. И вот она, скорбя о том, что я не изменяюсь и что она поэтому не может вернуться вновь ко мне, - заболела, бедняжка, и умерла. "Плохая шутка оказалась", - все время думал я после этого. "Вот как раз такую бы хорошо иметь своей женой", - вспоминаю я ее теперь постоянно. С ней можно говорить о чем угодно: и о пустяках, и о важном деле. Она была прямо сама богиня Тацута. Ничуть не хуже небесной феи Танабата - так хорошо умела она окрашивать ткани и шить", - с печалью и любовью вспоминал умершую Самма-но ками.

Повесть о блистательном принце Гэндзи. Глава 'Такэгава' (II). Первая половина XII в. Фрагмент.

Тюдзё заметил:

"Лучше, если б она уступала фее Танабата в искусстве шитья, зато была б похожа на нее в верности любовному союзу. Да! Эта твоя богиня Тацута редкая женщина. Как жалко ее! Возьми даже цветы иль красные кленовые листья... не то уж людей. И что же? Не вовремя зацветут они, -и плохо! -так и погибнут без всякого блеска... Поэтому-то я и говорю: "Да, трудная вещь - жизнь в этом мире!"

Самма-но ками заговорил снова:

"В ту же самую пору поддерживал я связь еще с одной женщиной. Эта была гораздо лучшего происхождения, чем первая; и воспитание у ней было самое прекрасное. Она сочиняла стихи, красиво и быстро писала, играла на кото. Во всем, где требовалось искусство руки иль меткость уст, она была очень искусна. И наружность ее была безупречна. Поэтому я, сделав ту - ревнивицу - своей постоянной любовницей, изредка тайком навещал и эту и с течением времени сильно ею увлекся. После смерти той я подумал: "Жалко, - но что делать? Хоть и жалко, но дело конченое, и ничего теперь не поделаешь" - и стал к ней хаживать чаще. Стал узнавать ее ближе, - и вот, кое-что стало казаться в ней неприятным. Мне не нравилось в ней это постоянное щегольство своим искусством и заигрывание с мужчинами. Я увидел, что полагаться на нее нельзя никак, - и стал показываться к ней реже. В это время мне показалось, что у ней завелся еще один тайный любовник. Как-то раз в десятом месяце, вечером, когда светила яркая луна, я выходил из дворца. Тут подходит ко мне один знакомый придворный и усаживается в мой экипаж. Я собирался ехать ночевать к одному своему знакомому, Дайнагону. Этот придворный мне и говорит: "Я очень беспокоюсь... Меня сегодня ждет одна женщина". Дорога наша лежала так, что нельзя было миновать ее жилище. Вот и видим мы чрез разрушенную ограду: пруд у ней там, и в нем отражается луна... Он никак не мог так проехать мимо и слез с экипажа. Я подумал: "По всей вероятности, их связь длится уже с давних пор". Придворный не спеша направился в сад и уселся на галерее - неподалеку от ворот. Уселся и некоторое время молча смотрел на луну. В саду цвели хризантемы, были разбросаны повсюду красные кленовые листья, сорванные осенним ветром - было очень красиво и поэтично. Вынимает он из-за пазухи флейту и начинает играть, изредка напевая сам:

"У колодца здесь

Я нашел себе приют.

Хорошо в тени!

Свежая водица тут...

Для коня хороший корм... "

И вот из дому послышалось, как кто-то настраивает кото, так красиво звучащее... настраивает и начинает ему вторить. Выходило это у них не так уж плохо. Женщина играла, нежно касаясь струн, - и звуки неслись из-за занавески у входа: это было очень поэтично. И очень гармонировало с блестящей яркой луной. Мужчина, привлеченный ее игрою подошел к самой занавеске и с упреком проговорил: "Как это случилось, что сегодня на этих листьях красного клена не видно ничьих следов от тайных к тебе посещений? - Затем, сорвав хризантему продекламировал:

Лютни звуки здесь...

Хризантемы... Как воспеть

Мне приют такой?

Что ж находишь ты во мне,

Жалком бедняке таком?

Ты, наверно, ошиблась, но все ж, прошу тебя: пусть и существует человек, который оценит твою игру лучше, чем я, - все-таки не играй только для него одного!"-так полушутя, полуупрекая говорил он ей, и женщина жеманным голосом ответила:

"Ветер веет здесь...

С ним в согласии звучат

Звуки флейты - там...

Где же мне их удержать?

Слов не знаю я таких".

Так обменялись они словами, а женщина, не подозревая, что я здесь и наблюдаю за ней, настроила инструмент на другой лад и заиграла модную изящную пьесу. Это верно: играла она очень искусно, но мне все-таки было неприятно. Да... Такие женщины хороши лишь тогда, когда с ними встречаешься изредка, когда видишь их, скажем, во дворце; тогда их бойкость и светское умение кажутся приятными. Но если хочешь найти себе настоящую верную подругу, - нет! "На такую положиться нельзя!" - решил я и, воспользовавшись этим случаем, прекратил с нею связь.

Вспоминаю я теперь эти две встречи с женщинами - и что же? Уж в молодом возрасте я узнал, что женщинам выдающимся в чем-нибудь - верить нельзя. А теперь - я в этом убедился как нельзя более. Вы, друзья, может быть, представляете себе, что вот такие и хороши, что блестящи, умеют флиртовать, податливы - что твоя росинка на ветке: но сломишь ее - и росинка скатилась... Что градинка на листике бамбука: взял ее в руки - а она растаяла. Нет, друзья! Поживите еще лет семь и сами придете к такому же убеждению. Я, хоть и не смею, - все же вас предупреждаю: не верьте женщинам, что легко поддаются всем вашим любовным желаниям. Они легко сбиваются с пути, - и из-за них вы сами заслужите плохую репутацию", - так увещевал друзей Самма-но ками.

Тюдзё в ответ по-прежнему только утвердительно кивал головой. Гэндзи же улыбнулся и по виду тоже был с ним согласен; однако вслух он заметил другое.

"Ну, твое рассуждение - никуда не годится", - так произнес он и рассмеялся.

Тюдзё прервал его словами:

"Расскажу и я вам про одну глупенькую женщину, - и начал свой рассказ:

Когда-то имел я тайную связь с одной женщиной. Это было довольно привлекательное существо. Конечно, я отнюдь не собирался поддерживать с ней связь до бесконечности, но - чем больше узнавал ее, тем больше к ней привязывался, и хоть изредка, но вспоминал про нее. В результате стало заметно, что она видит во мне свою единственную опору... Бывали минуты, когда я думал: "Если она в меня так верит, значит, ей должно быть очень неприятно, что я так редко у ней бываю". Однако женщина как будто совершенно не страдала от этого и, как бы редко я у ней ни бывал, ничуть не ревновала и не упрекала меня... Она неизменно подавляла свое недовольство. Мне стало ее жаль, и я готов был уже связать свою судьбу с ней и заключить с ней союз навсегда. Нужно сказать, что родителей у ней уже не было, и положение ее было поистине жалкое. Мне было приятно видеть, что она надеется на меня только одного. Ревности она никакой не высказывала, нрав у нее всегда был ровный, - вот я и перестал тревожиться. Однажды я не был у ней очень долгое время. И в этот промежуток она получила от моей жены угрожающее письмо. Я узнал об этом только впоследствии. Ничего не подозревая, я не слал ей даже письма, и так прошло много дней. И вот она пришла в отчаяние и горе: ведь у ней был ребенок от меня. Сорвала она цветок гвоздики и послала его мне…» - говорил Тюдзё со слезами в голосе.

«Что же было в письме при этом?» - спросил Гэндзи.

«Ничего особенного, -ответил Тюдзё. - всего только одно стихотворение…

«Пусть заброшен весь

Садик дровосека стал…

Все же сжалься ты!

Капельку любви-росы

На «гвоздичку» ты пролей»

Она писала мне, чтоб я пожалел хоть нашу девочку.

Получил я это стихотворение, вспомнил про нее и отправился к ней. Она была, как всегда - ровна и приветлива, но в душе, видно, страдала… Все время смотрела молча перед собой в запущенный сад, где всюду на траве лежала роса. Рыдающими звуками звенели цикады, и видно было, что и она плачет вместе с ними… Словом - было совсем как в старинных романах.

Тут я сложил такое стихотворение:

«Много здесь цветет

Всяких милых цветиков…

Выбрать - не могу:

Всё же слаще ложа нет,

Что «гвоздикою» покрыт»

Хотел утешить ее… сказал, что - не столько девочку, сколько ее я люблю. Она же мне в ответ:

«Рукавом стряхнув

С ложа пыль - я жду…

Влажен весь рукав, -

На гвоздике ведь роса…

Осень с бурей ведь пришла».

По-видимому, на сердце у ней было очень грустно, но она сказала это просто, без особенного смысла и старалась усиленно не показать и виду, что в сердце у нее ревность. Все-таки слез сдержать не могла… уронила себе на колени несколько капель, но сейчас же стыдливо их подавила. Она считала, что будет совсем нехорошо, если я замечу, что она чувствует мою неверность. Поэтому, я успокоился и опять в течение некоторого времени не навещал ее. И вот - на этот раз она куда-то уехала, скрылась бесследно… Если она и живет на белом свете, вероятно, находится в очень бедственном положении… Что ж… ведь если бы она в те времена, когда я ее любил, давала мне понять, как она привязана ко мне, хоть немного бы выказывала мне свою ревность, так бы не получилось. Я бы не стал так ужасно забрасывать ее на долгое время и хоть и не сделал бы ее своей женою, но все же создал бы ей определенное положение, и наша связь могла бы длиться долго.

Мне было жалко девочку, и я всячески старался ее разыскать, но до сих пор не мог узнать, где она и что с ней. Она как раз может служить примером тех простых, скромных женщин, о которых говорил Самма-но ками. Я не представлял себе, что она так страдает от моей неверности, но любовь моя к ней никогда не исчезала…

В настоящее время я ее понемножку забываю, но она, думаю, меня не забывает… сидит по вечерам одна у себя и терзается сердцем. Да! Таких женщин сохранить около себя трудно… Они так ненадежны. Да и те, о которых сейчас говорили, - ревнивицы… Вспомнишь о них - приятно, а попробуй опять столкнуться на деле - они будут в тягость. Эта третья, что искусно играет на кото… Ей нельзя извинить пристрастие к флирту. У такой женщины, о которой я сейчас рассказал, никак не поймешь, что у них сейчас на сердце… «Не ревнует, - значит, равнодушна, любовник есть», - невольно возникает подозрение. И выходит, что нельзя различить, какая же из трех лучше. Таков уж этот свет! В конце концов - у всех свои недостатки, и сравнивать их друг с другом нельзя!» - так закончил Тюдзё.

Тут все заговорили.

«Где же ты найдешь женщину, чтобы имела одни прекрасные качества и никаких недостатков? На земле - по-видимому, нет. Уж не попробовать ли нам влюбиться в каких-нибудь небесных фей? Только от них будет нести буддизмом, и вообще еще неизвестно, что они собой представляют. Лучше от них подальше!» И все засмеялись.

Тюдзё обратился в сторону То-но сикибу.

Слушай, Сикибу, вероятно, у тебя есть что-нибудь интересненькое… Расскажи нам!» - сказал он.

«У меня? Низкого из низких? Что же у меня может быть такого, что бы вам стоило слушать?» - смущенно проговорил тот. Но Тюдзё горячо настаивал: «Скорей! Рассказывай…» Тот немного подумал и начал:

«Когда я был молодым еще студентом, я познакомился с одной женщиной, которую можно было бы назвать образцом учености. Женщина эта, - как и говорил Самма-но ками, - могла вести разговор и об общественных делах и вообще прекрасно знала жизнь. Со своей ученостью могла заткнуть за пояс любого второсортного профессора. Когда она с кем-нибудь спорила, выходило так, что тот принужден бывал умолкнуть. Познакомился я с ней по следующему случаю: в те времена занимался я с одним из профессоров; ходил к нему на дом и узнал, что у него много дочерей; улучив удобный момент, я повел нежные речи с одной из них. И вот ее отец - мой профессор, словно тот самый "хозяин", проведав об этом, шлет мне чарку для вина со словами: "Выслушай о том, что буду петь тебе о двух путях". Я, - хотя и не предполагал так свободно ходить к ней, но видя, что отец сам желает меня для дочери, - я стал продолжать свою связь с ней. С течением времени она сильно привязалась ко мне и всячески опекала меня. Даже на ложе она вела со мною ученые разговоры: поучала меня, как, например, вести себя во дворце... Когда писала мне письма, писала одними китайскими иероглифами, без примеси японских букв. Владела кистью она прекрасно, и если я теперь умею кое-как написать по-китайски, то только благодаря ей... Это благодеяние я всегда буду помнить. Однако жениться на ней я не хотел. Слишком уж учена она была... Будет у нее муж неученый, вроде меня, сделает что-нибудь неподходящее - жена сейчас же заметит, и ему будет стыдно... Нет, слишком тягостно постоянно следить за собой... Таким же, как вы, друзья, такая жена не нужна. Вообще говоря - мужчины очень любят перебирать: "Эта не хороша, та - не годится", - а если женщина им нравится, то не замечают за ней никаких недостатков; сама судьба влечет их: завязывают связи, невзирая на то, есть недостатки у женщины или нет. Мужчине хорошо. Он не очень чувствует, что нет на свете совершенных женщин", - говорил Сикибу.

Тюдзё хотел слышать дальше: "Любопытная женщина", -и требовал продолжения.

Сикибу был очень доволен, что его вызывают на дальнейший рассказ, и продолжал.

"Одно время я долго у ней не был. Прихожу раз после этого, вижу - ее нет в ее обычном помещении; сидит она в другой комнате и отгородилась от меня ширмой. "Ну, - подумал я, - если она, несмотря на нашу связь, загораживается от меня, значит, она досадует, что я долго у ней не был". Однако, с одной стороны, порывать с ней, воспользовавшись этим предлогом, было бы неудобно; с другой - я знал, что она умна и не из тех, что сразу же ударяются в ревность. Тут она слабым голосом мне и говорит: "Я уж долго болею, простудилась... и наглоталась лекарства. Оно ужасно скверно пахнет, и мне поэтому неловко с вами встретиться. Если У вас есть дело, скажите так, через перегородку!" Это было очень внимательно с ее стороны спросить, нет ли у меня дела, - но что мне было ответить ей в данном случае? Я только и мог сказать: "Ах, вот как?" - поднялся со своего места и направился было обратно. Ей, по-видимому, это было неприятно, и она громким голосом закричала: "Пусть рассеется запах... Приходите потом!" Не обратить на эти слова внимания и уйти было нехорошо: доставить ей неприятность. Я топтался на месте, не зная, что делать, и вдруг чувствую: ужасная вонь! Я не выдержал и бросился к выходу.

"Ждала ты меня...

Вечером я должен быть.

Вот и вечер уж.

Слышу: "Пусть рассеется...

Что? Иль мрак? В тумане я... "

"Бросить ее, воспользовавшись этим случаем, было бы слишком жестоко", - подумал я и, оставив ей это слегка укоряющее стихотворение, вышел из ее помещения. По дороге меня догнала служанка и приносит ее ответное стихотворение:

"Была б связь у нас

Так сильна, что ночи все

Вместе бы текли, -

Вряд ли нам с тобой тогда

Что-нибудь мешало днем... "

Ученая! Как быстро может сложить стихотворение", - так рассказывал с серьезным видом Сикибу.

Все присутствующие подумали: "Что за неприятный рассказ! Может ли это быть? Неправда! - говорили они со смехом. - Где ты откопал такую особу? Лучше встретиться с ведьмой, чем с такою женщиной. Противно! Фи... - говорили они. - И что наговорил! - напали они на Сикибу. - Расскажи что-нибудь поизящнее!"- донимали они его. Сикибу растерялся: "Больше ничего интересного у меня нет", - и ушел из комнаты Гэндзи.

Самма-но ками опять начал говорить:

"Вообще говоря, и мужчины и женщины, - если они невоспитанны, - стремятся во что бы то ни стало показать другим все, что они знают. Такие люди вызывают только сожаление. Когда женщина знает наизусть все "три истории" и все "пять древних книг", - как она теряет в своей привлекательности! Вообще не может быть, чтобы женщина совершенно не понимала ничего, ни в общественных делах, ни в частных. Можно этому специально и не учиться, но если есть хоть какой-нибудь ум в голове, - так много можно усвоить просто из наблюдений и понаслышке. Когда же женщина преисполнена ученостью, умеет писать китайские иероглифы, да еще скорописью... Когда видишь письма ее, на большую половину загроможденные этими трудными иероглифами, - с сожалением думаешь: "Как бы хорошо, если б у этой женщины не было такого чванства!" Сама она, может быть, и не замечает, что пишет, но читающий, слыша одни только эти неприятные и резкие китайские звуки, обязательно подумает: "Это она - нарочно! Чтоб похвастаться!" Такие женщины встречаются часто и в высшем кругу.

Затем - писание стихов... Есть люди, что очень гордятся таким своим искусством, только и знают, что пишут стихи. Слагают их, помещая в начальную строфу какой-нибудь намек на событие... Слагают и посылают их другим без всякого разбору, когда попало. Это бывает очень неприятно. Не ответь - неловко. Вот они таким образом и ставят людей неискусных в затруднительное положение. Самое затруднительное бывает в праздники... Например, в пятый день пятой луны... Утром спешишь во дворец, готовишься, тебе не до того - и вдруг: цветок ириса и с ним стихотворение. Или в девятый день девятой луны: тут занят размышлениями: "Как-то удастся сегодня сложить китайскую поэму", - и вдруг цветок хризантемы, а с ним стихотворение с изложением своих чувств. Не ответить - нельзя. И отвечаешь, хотя голова занята совсем другим. И получается произведение поистине никуда не годное. Да не только в эти дни. И в другое время: пришлют тебе изящное стихотворение... Прочесть его потом на досуге - было бы очень интересно, а тут прислали, когда тебе некогда, и из-за этого не можешь хорошенько его прочувствовать. Такие люди, что совершенно этого не понимают, слагают стихи и посылают их другим, не считаясь со временем, - такие люди представляются мне скорее просто лишенными изящного вкуса. При всяких обстоятельствах бывают моменты, когда лучше не браться за стихи. И людям, которые в этом не разбираются, лучше перестать прикидываться, что у них есть вкус и понимание вещей. Вообще говоря, людям надлежит не подавать и виду, что они с тем-то очень хорошо знакомы... А хотят что-либо сказать, лучше не договорить, оставить недосказанным", -говорил Самма-но ками.

Гэндзи слушал все это и про себя думал о Фудзицубо: "У ней-то нет ничего недостающего, нет и ничего излишнего... Других таких женщин, как Фудзицубо, на свете нет!" - и всю грудь его стеснила печаль.

Разбор женских характеров так ни к чему и не привел. В конце концов стали говорить уже совершенно невероятные вещи... И в такой беседе провели всю ночь до самого рассвета...

Гэндзи увлекается замужнею женщиной: женою одного провинциального администратора - старика, женившегося вторым браком на очень молодой девушке. Смелыми действиями он овладевает ею, но Уцусэми (так обозначается она в следующей главе) преисполнена скорби: уступив один раз блистательному любовнику, она решительно восстает против связи с ним, у нее необычный для хэйанских дам характер. Гэндзи ропщет, пишет, требует, - но она ни звука в ответ. Тогда он решается на хитрость: взяв к себе на службу маленького братца Уцусэми - Когими по прозвищу, и приблизив его к себе, как поверенного, он пытается действовать через него. И вот, в конце второй главы, Гэндзи остается под удобным предлогом ночевать в доме, где живет Уцусэми; остается с тем, чтобы ночью тайком пробраться к ней, в надежде воздействовать на нее личным присутствием. Но каково его горе, возмущение, негодование, когда Уцусэми, предвидя это, заблаговременно перебирается спать к служанкам, в общую спальню. Гэндзи, вне себя, принужден был вернуться в отведенную ему комнату со своим верным поверенным - Когими...

III Уцусэми

Лежа в постели, Гэндзи говорил Когими:

"Я не привык к тому, чтобы меня так ненавидели. Сегодня вечером впервые я понял, как горька эта жизнь. Это - такой позор, что вряд ли я перенесу его". И отрок, лежа рядом, заливался слезами.

"Какой он милый!" - подумал Гэндзи. Дотронулся рукою: его тонкое маленькое тело казалось ему как-то похожим на сестру, - на нее, с ее недлинными волосами.

"Какой он милый!" - подумал Гэндзи. Дотронулся рукою: его тонкое маленькое тело казалось ему как-то похожим на сестру, - на нее, с ее недлинными волосами.

Идти, насильно вторгаться к ней было неудобно, и Гэндзи в горестных думах провел всю эту ночь. Он не вел, как обычно, ласковых речей с Когими, - и еще стояла глубокая ночь, как он ушел из этого дома.

А отрок остался один в грустных и печальных думах.

И у той также было не по себе на сердце. Никаких вестей от Гэндзи не получалось, и она решила: "Верно, он так теперь досадует на меня... "

А в мыслях мелькало:

"Как грустно, если все так и закончится! Не то это... Но, с другой стороны, если он не оставит таких, несущих одни неприятности, действий - создастся совершенно безвыходное положение. Нет! Уж лучше вовремя порвать это все". Так размышляла она, а взор у самой так задумчиво-рассеянно уходил куда-то вдаль.

А Гэндзи, зная хорошо, что не пристала ему эта любовь, все ж не мог расстаться с нею: все время на сердце у него была она, и, томясь так, что даже было неловко перед другими, он не раз говорил Когими:

"Мне так горько, так грустно! Стараюсь насильно отвратить от нее свои мысли, но сердце не слушается и мучается, страждет оно. Найди удобный случай! Постарайся хоть обманным образом устроить так, чтоб я мог встретиться с нею!"

И отроку так радостна была эта ласковая просьба Гэндзи! - хоть и знал он, как это трудно, хоть и касалось это все такого дела.

Своим детским сердцем следил он все время, не настанет ли как-нибудь этот удобный момент, и случилось, что муж этой женщины уехал в свою провинцию. В доме на свободе расположились одни только женщины.

"В сумраке вечернем - скрыт, утаён путь... "-говорится в стихотворении, и под покровом темноты Когими повез Гэндзи в своем собственном экипаже в дом сестры. "Ребенок он еще, - как бы не вышло чего-нибудь!" - размышлял Гэндзи, но, не будучи в силах совладать со своими думами о ней, торопил отрока, чтобы поспеть к дому до закрытия ворот, и старался только, чтобы его не заметили.

Когими поставил экипаж в незаметном месте и помог Гэндзи сойти. Ввиду того, что он еще был ребенок, привратник не обратил на него особого внимания и не вышел к нему. Все обошлось благополучно. Поставив Гэндзи у входа на галерею с восточной стороны, отрок стал громко звать и стучать в спущенные жалюзи с южной стороны и вошел внутрь дома.

"Почему это у вас спущены жалюзи, когда так жарко?" - спросил он, и служанка ему возразила:

"Ведь отсюда ж все видно внутри... - И прибавила: - У нас сегодня гостья - госпожа из западного флигеля. Они сейчас играют в шашки".

Гэндзи очень захотелось посмотреть на этих двух женщин друг возле друга, и, потихоньку пройдя в дом, он скрылся промеж спущенных занавесей.

Жалюзи, через которые прошел Когими, еще не были спущены, и сквозь открывшееся пространство он бросил взгляд в западную часть помещения.

Ширмы, стоявшие на том конце, также были с краю свернуты; занавески, могущие мешать взору, были подняты по случаю жаркой погоды, - и все было совершенно явственно видно.

Рядом с обеими женщинами горел светильник.

Та, что прислонилась к средней колонне этого центрального покоя в доме, - была она, что лежала на сердце у Гэндзи. Он прежде всего обратил свой взор на нее: на ней было надето легкое платье из лиловой кисейной материи, поверх которого было что-то накинуто; со своей изящной головкой и маленькая телом, она не бросалась в глаза своим видом и лицом своим, - при обращении к другим она старалась держать себя так, чтобы не привлекать на себя внимание; руки ее были тонкие и худые, - и она всячески старалась их прятать.

Вторая женщина сидела, обратившись к востоку, и была вся отчетливо видна.

На ней было прозрачное платье с кое-как наброшенной поверх виноградного цвета накидкой; весь облик ее, с грудью, открытой до самого низу, где завязываются уж шнурки юбок, был исполнен непринужденности и небрежности; с красивой белой кожей, с округлым, полным телом, довольно высокая ростом, со свежими очертаниями лица и овала щек, с миловидными глазами и устами, она представляла собою цветущую фигуру; густые пышные волосы были недлинны, но красиво ниспадали на плечи; она казалась прелестной во всем, без изъянов в чем бы то ни было.

Гэндзи с любопытством разглядывал ее. "Родитель прав, что считает ее единственной на свете!" - подумал он. Хотелось бы немножко спокойствия, мягкости, - но это вовсе не значило, что она была и так плоха.

Игра шла к концу, и когда она быстрым жестом бралась за шашки, ее движения были, казалось, немного резки и порывисты. Та же, другая, спокойно и мягко проговорила: "Постой! Это же не та фигура... "

"На этот раз я проиграла! Начнем считать! - И гостья стала считать, сгибая пальцы: - Десять! Двадцать! Тридцать! Сорок!" Положительно, это было немножко нехорошо в ней.

Глаза у старшей как будто немного припухли, формы носа не были правильно очерчены - словом, ничего выдающегося в ней не было; если бы разбирать все в подробности, она оказалась бы скорее даже просто некрасивой, но у нее были выдержка и манеры, - и облик ее, как проникнутый подлинным вкусом, останавливал на себе внимание даже более, чем той, которая превосходила ее красотою.

Впрочем, и у той - оживленной, очаровательной, красивой, свободно себя держащей, смеющейся - было много прелести; в своем роде и та была прекрасна.

"Что за взбалмошная особа!" - подумал Гэндзи, и его легкомысленное сердце, казалось, не хотело уже упустить из вида в ее...

Все те женщины, которых встречал до сих пор Гэндзи, церемонно держались, были чинно разряжены, отворачивали скромно при разговоре свое лицо. Он видел лишь одну внешнюю, показную сторону их. Ему не приходилось наблюдать их вот так, украдкою, когда они чувствовали себя совершенно свободно.

"Бедняжки! - подумал он. - Ничего не подозревают и дают так себя разглядывать".

И хотелось ему долго-долго стоять так и смотреть.

Но послышались шаги Когими, и Гэндзи тихонько выскользнул оттуда и стал на свое прежнее место у галереи.

"Это ужасно! Держать так господина... " - беспокоился отрок и, обратившись к Гэндзи, сказал:

"Сегодня, против обыкновения, у нас гостья. Мне не удалось и подойти близко к сестре!"

"Что же? Значит, и сегодня вечером ты хочешь, чтоб я так и ушел обратно? Разве это не жестоко?"

"Нет, нет! Что вы... уйдет к себе гостья, а я уж как-нибудь обойду сестру", - возразил тот.

"Однако вид у него таков, что, пожалуй он как-нибудь сломит ее сопротивление. Ребенок еще, а есть уже уменье проникать в суть вещей и понимать человеческое сердце", - подумал Гэндзи.